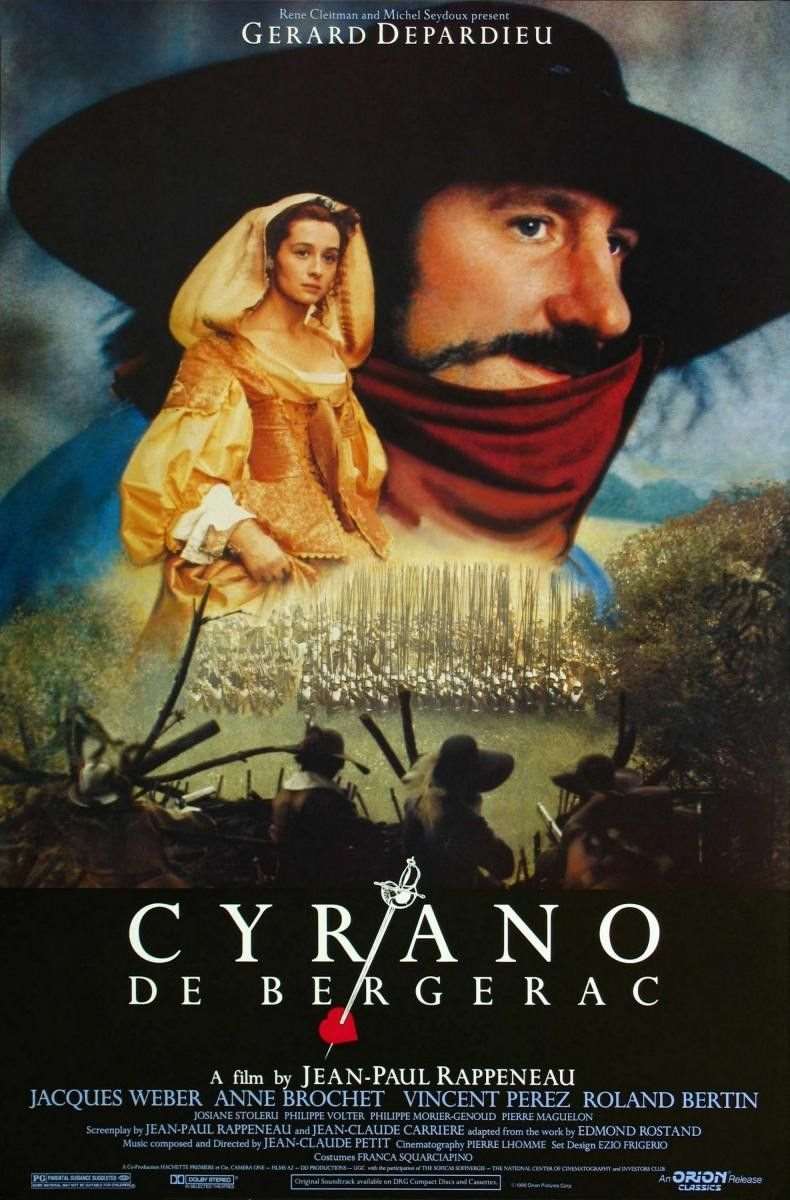

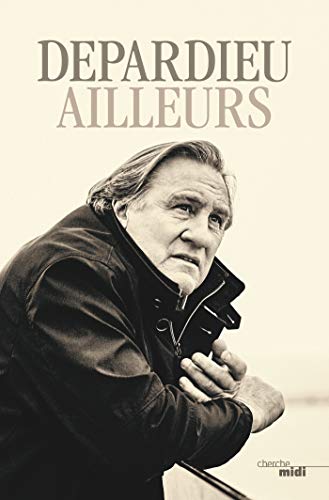

Le plus grand film de Depardieu dans ses 55 incroyables années de carrière et ses plus de 200 films et celui du réalisateur Jean-Paul Rappeneau avec 8 films et ses 50 ans de réalisation…Depardieu EST Cyrano ! Une vie pleine de panache…Royal, Combatif, Amoureux et désespéré…

Le panache c’est l’esprit de bravoure. Plaisanter en face du danger c’est la suprême politesse, un délicat refus de se prendre au tragique, le panache est alors la pudeur de l’héroïsme, comme un sourire par lequel on s’excuse d’être sublime…

UNIVERSEL CYRANO DE BERGERAC

Par Véronique Doduik chargée de production documentaire à la Cinémathèque française.

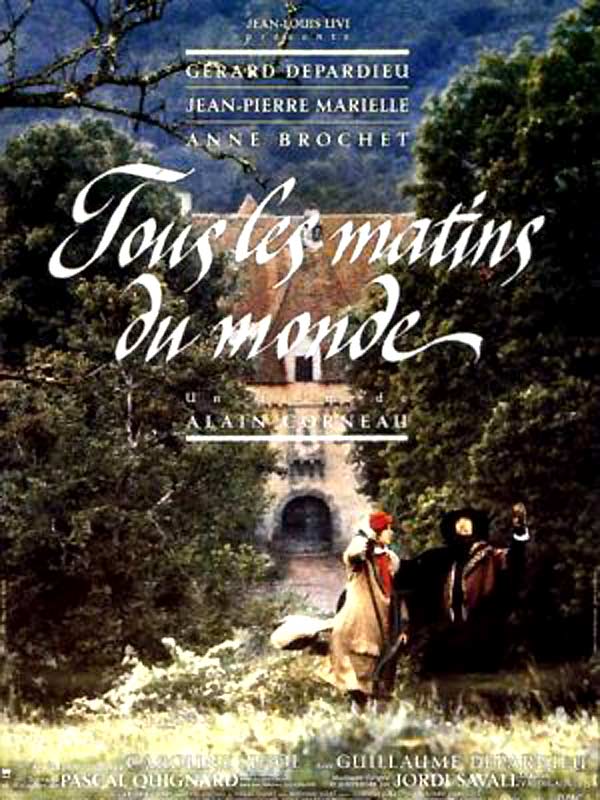

Jean-Paul Rappeneau est un metteur en scène rare, lorsqu’il tourne Cyrano de Bergerac en 1989, il n’a réalisé que cinq longs métrages en 25 ans, depuis La Vie de château en 1965. L’idée lui vient d’adapter au cinéma Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, l’une des pièces les plus populaires du théâtre français, en voyant la mise en scène de Jérôme Savary au Théâtre Mogador à Paris en 1983, avec Jacques Weber dans le rôle-titre. Les Cyrano de théâtre sont nombreux, depuis Constant Coquelin, premier interprète en 1897 du rôle que Rostand lui a taillé sur mesure. La pièce, entrée en 1938 au répertoire de la Comédie Française, est devenue un classique. Pierre Dux et Jean Piat furent, parmi beaucoup d’autres, des Cyrano mémorables. Tout comme Daniel Sorano à la télévision française en 1960. Au cinéma, Cyrano commence sa carrière paradoxe dans deux films muets italiens. Puis il y a celui de Fernand Rivers avec Claude Dauphin en 1945 et le Cyrano et d’Artagnan d’Abel Gance en 1962. Et un Cyrano américain, avec José Ferrer dans l’adaptation de Michael Gordon en 1950, produit par l’United Artist. Lorsque Jean-Paul Rappeneau apprend que ce film était à l’origine un projet du grand Orson Welles, qui rêvait d’adapter Cyrano au cinéma et en avait même co-écrit le scénario en 1947-1948 avec le romancier américain Ben Hecht, son désir de mettre en scène la pièce de théâtre se ravive. Son Cyrano de Bergerac est tourné de mai à septembre 1989, en France et en Hongrie, avec un budget considérable de 100 millions de francs, 2000 comédiens et figurants, 3000 costumes et accessoires, un millier d’armes, 40 décors. Il remporte un immense succès. Nommé 13 fois aux Césars, 5 fois aux Oscars, il remporte le César du meilleur film en 1991. Lorsque le film sort sur les écrans français le 28 mars 1990, la pièce triomphe encore au théâtre Marigny avec Jean-Paul Belmondo en Cyrano dans une mise en scène de Robert Hossein. La vitalité de ce personnage, librement inspiré du poète, philosophe et bretteur Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655), est décidément exceptionnelle.

UNE MATIÈRE ANTI-FILMIQUE…Ainsi, une fois encore, Cyrano se réincarne. Avec comme gageure pour Jean-Paul Rappeneau de faire un film à partir de la plus théâtrale des pièces. Les critiques cernent bien l’enjeu de cette adaptation…« l’audace de Rappeneau s’accompagne d’un défi plus en rapport avec l’identité de son film : surtout pas de théâtre filmé, il faut que le spectateur reconnaisse le cinéma », écrit Frédéric Strauss dans Les Cahiers du cinéma. Or, déclare Le Figaro...« si on regarde le texte de Rostand, on se rend compte que tout est statique, malgré l’agilité des vers ». « La pièce n’arrête pas de s’arrêter », renchérit Libération. « On s’arrête pour parler, et alors tout le monde écoute, comme pétrifié ». « La plupart du temps, Cyrano déclame devant des acteurs potiches qui n’ont rien à faire » Les Cahiers du cinéma. Selon Le Monde, « la pièce manque de rythme, contient de longues scènes d’exposition, incompatibles avec le cinéma ». « Rappeneau relève le défi de mettre en film cette panoplie des ressources du théâtre : bunker de tirades, rouleau compresseur d’alexandrins, scène brevetée du balcon », conclut Libération.

PRÉSERVER LES ALEXANDRINS…Comment transposer cette pièce de théâtre au cinéma ? En redonnant de la chair et de la vie au texte d’Edmond Rostand, « daté et boursoufflé » de l’aveu même du cinéaste. « Jean-Paul Rappeneau croit au pouvoir de séduction des mots, à leur capacité d’imprimer un rythme à sa mise en scène. Les mots ici ne racontent pas seulement une histoire, ils en sont la principale matière » Les Cahiers du cinéma. Mais selon Libération « l’excès de fidélité aux dialogues foisonnants, avec le risque de paralyser l’image. Et l’excès d’infidélité pourrait réduire la pièce à un scénario, en gommant les audaces, le rythme et les candeurs magiques de la langue de Rostand ». Rappeneau décide de conserver la versification « Rappeneau préserve l’alexandrin et son grand orchestre, tout en dégraissant le texte d’un nombre respectable de répliques, mais en préservant l’essentiel des tirades célèbres imagine-t-on une chanson sans son refrain ? » Libération.

L’ALCHIMISTE DES MOTS…Ici entre en scène un expert, un virtuose, le scénariste Jean-Claude Carrière, grand spécialiste de l’étrange alchimie qui transforme un texte littéraire en scénario, Jean-Michel Frodon dans Le Point…Jean-Claude Carrière et Jean-Paul Rappeneau désossent la pièce, ils la mettent à plat, puis la réassemblent selon les règles du spectacle de cinéma. Des morceaux, fussent-ils de bravoure, restent sur le côté, des ajouts spécialement usinés renforcent la structure. Miracle, l’œuvre de Rostand n’y perd pas, elle y gagne. L’opération révèle, sous le flamboiement et l’outrance des phrases, la solidité et la profondeur des thèmes. Le metteur en scène et son scénariste ont élagué par-ci, coupé par-là, resserré des scènes, simplifié des vers, débarrassant Rostand de ses obscurités, ses répétitions, ses allusions pédantes ou mythologiques…Gourmands de Rostand mais néanmoins lucides, ils ont su alléger sa rhétorique sans briser sa géniale métrique. Il a concocté quelques passerelles rimées de son cru, indiscernables à l’oreille nue, du grand art. Le Monde. L’Express ajoute…L’admirable est que le vers, ce sacré vers qui dicte les attitudes, paraît, en fin de compte, indispensable. Il sonne, tonne, s’alanguit, se désarticule, rebondit, si propres aux personnages que les mêmes, parlant en prose, sembleraient faux. Très vite, on oublie que le texte est en alexandrins, sans cesser d’en entendre la musique. Jamais on avait vu au cinéma les alexandrins libérés, débroussaillés de la poussière littéraire, rendus à leur dimension intérieure, Le Quotidien de Paris, suivi par François-Régis Bastide qui écrit dans L’Évènement du jeudi…Le texte n’est plus cette vieille machine cocardière et ferrailleuse à moudre les alexandrins. Rappeneau a réussi le prodige de faire un film de prose contemporaine où l’on entend le plus beau Rostand. Il y a dans ce film un certain militantisme pour une défense de la langue française qui ne manque pas de sincérité.

UN FILM EN MOUVEMENT…Les critiques admirent l’ingéniosité avec laquelle le duo Rappeneau-Carrière a su inscrire la pièce très littéraire de Rostand dans un espace cinématographique. Le secret, c’est le mouvement…Le film fait oublier les conventions du théâtre, en doublant toujours les mots d’une action concrète, tout bouge tout le temps et c’est là le miracle, les comédiens avalent les vers tout en caracolant, le siège d’Arras devient un vrai western, on entend les vers et on oublie que ce sont des vers, on guette les morceaux de bravoure et on les rate presque tant on est pris par l’action. La séquence d’ouverture du film est à cet égard emblématique…On est d’abord encore au théâtre. Et au moment où on se plaisait à remarquer les décors, à reconnaître les fameuses répliques, Cyrano-Depardieu fait son entrée, et c’est comme si le cadre s’élargissait, volait en éclats. Le texte de Rostand prend des ailes. On n’entend plus les rimes, on les reçoit dans un savoureux vertige qui se confond avec le rythme de l’action raffinée, réaliste et baroque à la fois, dès la première scène, on est subjugué, l’Hôtel de Bourgogne comme si on y était, la foule dense, vivante, Montfleury sur l’estrade qui s’escrime et sous la lumière des chandelles, sous les cols de dentelle, des Frans Hals qui s’animent…Du cinéma, rien que du cinéma, si fort, si maîtrisé que l’on met un moment à réaliser que tout ce beau monde parle en vers.

CÉLÈBRES TIRADES…On attendait Rappeneau et Depardieu au tournant des tirades, ils les négocient joliment. La première, celle dite « des nez », donne le tempo commencée dans la salle de théâtre dans un enchaînement sportif avec des travellings, contre-plongée…La tirade gagne le goulot de la sortie dans le flux de la foule, pour s’achever en s’élargissant dans la rue. Virtuose. La tirade suivante, celle tout aussi célèbre des « Non, merci ! », va plus loin. Entamée dans les douches des Cadets de Gascogne, elle grimpe par un escalier dans les dortoirs pour venir mourir à la table de chambrée de Cyrano encombrée d’instruments scientifiques. Chemin faisant, Cyrano passe de l’adresse publique, haut et fort, à la confession chuchotée et comme brisée faite à son seul ami Le Bret. Ce mouvement, ce va-et-vient entre le lieu public et le repli intime, traverse le film et lui donne sa ligne de tension mi-mélodique, mi-symphonique ».écrit Libération. Pour Le Quotidien de Paris aussi…Rappeneau a trouvé à la pièce sa respiration vitale, une connivence de ton, de lumière, de mouvement à l’image jusqu’à lui recréer un espace cinématographique idéal dans lequel Gérard Depardieu s’engouffre avec bonheur.

UNE ÉBLOUISSANTE TROUPE D’ACTEURS…De tout cet édifice, les acteurs sont les piliers et la clé de voûte, déclare Jean-Michel Frodon dans Le Point. Leur composition, ensemble, est une splendeur. Il y a bien sûr Cyrano de Bergerac incarné par un formidable Gérard Depardieu, « sauvage, désarmé, fragile et flamboyant » Le Journal du dimanche. Mais autour de lui se déploie un casting plein d’audace avec Jacques Weber qui campe un formidable Comte de Guiche, le rival, « superbement blessé derrière son arrogance » Les Échos, dans « un contre-emploi fécond » Le Monde. Ce journal ajoute « Rajeunis, dépouillés du manteau gris de la convention, les acteurs de la « comédie héroïque en cinq actes » ressuscitent eux aussi. « Anne Brochet qui invente littéralement une Roxane débarrassée de ses stridences de pimbêche ; Vincent Perez (Christian de Neuvillette) qui, d’un joli crétin, fait un beau jeune homme, habitent l’écran, nourrissent l’intrigue et transforment la théâtrale comédie héroïque d’un solitaire en opéra cinématographique où chaque partition compte » Le Point. Car de l’avis général, ce n’est pas le moindre des mérites du film de Rappeneau que de rendre justice aux rôles secondaires, souvent éclipsés par l’ogre Cyrano à la scène. Comme l’écrit Le Journal du dimanche…Tout en réduisant leur temps de parole, Rappeneau donne plus de corps aux personnages qui entourent Cyrano, allant jusqu’à leur inventer des scènes comme Christian sauvant Roxane dans les lignes espagnoles, en déplaçant d’autres…Anne Brochet a sublimement l’âge et l’âme du rôle de Roxane. Jacques Weber est un de Guiche tout en nuances, de plus en plus troublant.

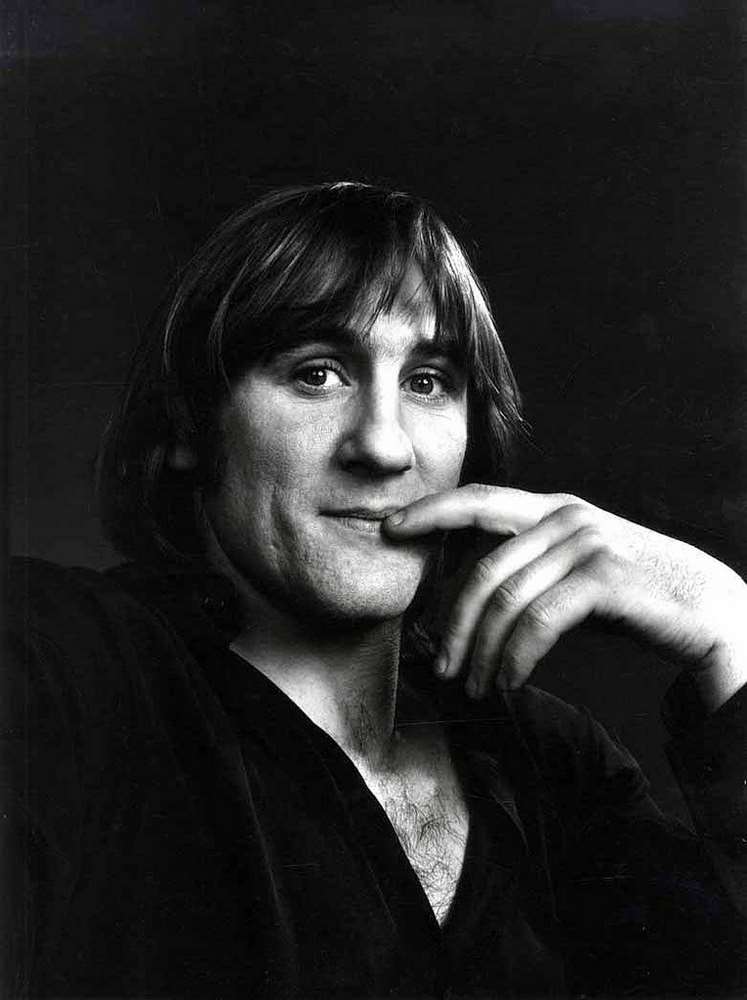

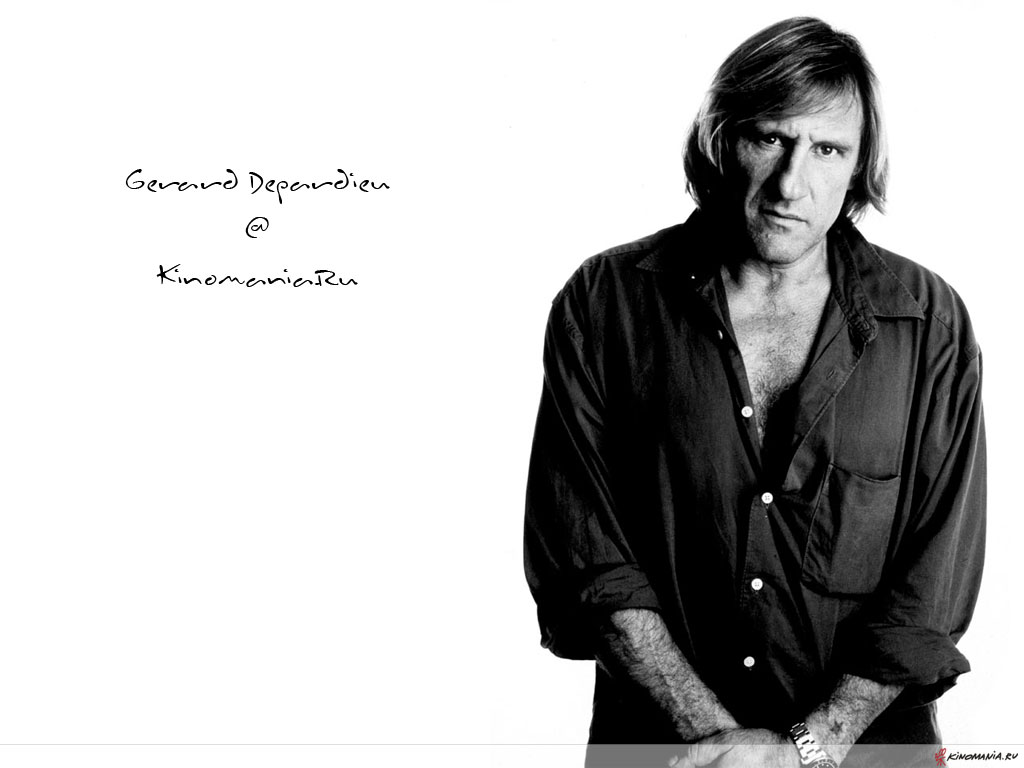

GÉRARD DEPARDIEU AU SOMMET DE SON ART…Et puis il y a Depardieu, puissant, truculent, bravache mais aussi tendre et amoureux, violent et vulnérable. « Dès sa première apparition, dans le décor somptueux de l’Hôtel de Bourgogne, l’acteur prend le spectateur par le col et l’entraîne dans cette folle cavalcade d’images, de sentiments et de mots » Le Point. « Éblouissant de flamme et de finesse, Depardieu réussit à parler le vers sans le piétiner en prose », note Le Nouvel Observateur. « Dans ce rôle bouillonnant, il joue à plein de sa palette d’acteur », écrit Danièle Heymann dans Le Monde. Colosse aux pieds d’argile, audacieux et vulnérable, « iI est cette fois à la mesure ou à la démesure du personnage. Chacun, le héros et le comédien, éclaire les splendeurs et les fragilités de l’autre » (Le Point). Les critiques sont unanimes, Gérard Depardieu réinvente Cyrano, « il en réinvente tout, les souffrances et les beautés, les audaces et les timidités de ce soudard-poète déjà passé à la postérité, mais qu’il élève, triomphant, à la modernité » Le Monde. « Cyrano-Depardieu s’empare des tirades d’Edmond Rostand comme d’une langue oubliée qu’on aurait la surprise d’entendre pour la première fois », observe Le Figaro. Il est imprévisible, énorme et délicat, vibrion coléreux ou amoureux timide. « On redécouvrirait presque le personnage, si on ne le connaissait pas si bien, il lui donne de la chair, de la violence et de la tendresse ».

Un accident de parcours…Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, dix Césars, dont ceux de meilleur film et meilleur acteur. Golden Globe du meilleur film étranger. Gérard « Depardiou » apparaît comme le grand favori pour l’Oscar du meilleur acteur. Face à lui, Kevin Costner Danse avec les loups Robert de Niro pour L’Eveil. Lors d’un entretien avec le Times, il raconte avoir assisté à un viol dans son passé. Mais son anglais n’est pas parfait, et il prononce « assisted » au lieu de « attended » ou « witnessed ». Soit « participer » au lieu des verbes « assister » ou « être témoin ». Le scandale est énorme, l’Oscar est perdu. Il continuera un temps une carrière à Hollywood, avec notamment 1492 : Christoph Colomb de Ridley Scott, avant de retourner en France…

UNE CONJUGAISON DE TALENTS…Les critiques soulignent le plaisir et l’émotion ressentis à la vision du film. Annie Coppermann dans Les Échos met en relief le talent du cinéaste et de son scénariste qui ont su donner…Un formidable coup de jeune au vieux classique de Rostand, dépoussiéré et revivifié par le cinéma, lui faisant gagner une bouleversante humanité. Cyrano de Bergerac est aussi avant tout une œuvre collective, dans laquelle chacun a donné toute la mesure de son talent. « La lumière toujours superbe signée Pierre Lhomme, qui crée une ambiance picturale sans académisme, et qui réussit le prodige de rendre vraisemblable la confusion Christian-Cyrano sous le balcon de Roxane, à coups de jeux d’ombres et de feuillages » Le Nouvel Observateur. « Du Rostand transcendé, jamais trahi, si bien servi…tout concourt au plaisir, les décors, les costumes, la photo de Pierre Lhomme, la musique originale de Jean-Claude Petit. Tout le monde, on le voit, on le sent, on le sait, on l’entend, a marché du même pas.

QUAND LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA SE CONJUGUENT…Jean-Paul Rappeneau a réussi parce qu’il a su conjuguer l’impossible avec la fascination du théâtre et la passion du cinéma, le respect sans servilité du texte et l’exaltation sans concession de l’image. Il a réussi un grand film d’aventure et d’amour, où l’on s’émeut et s’émerveille, où l’on court dans les rues, où l’on saisit de près le murmure des aveux et le fracas des batailles, quand le cinéma, librement, avec panache, cède la place, et que le théâtre reprend ses droits. Parce que cette scène, la dernière, hyperbolique et sublime, a besoin de la cour, du jardin, de la cloche qui sonne, du carton-pâte soudain, pour que Cyrano dans la lune opaline, puisse monter enfin. Danièle Heymann dans Le Monde.

Rappeneau ou l’éloge de l’étonnement perpétuel.

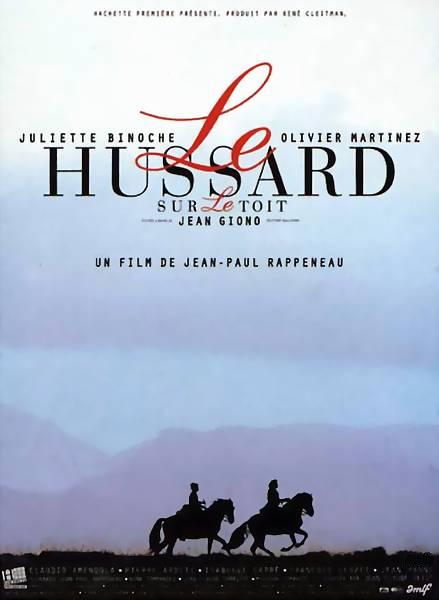

Un créatif avant tout et un passionné de cinéma, amoureux des comédies de l’âge d’or américain, qui a commencé sa carrière en 1960 comme assistant et scénariste de Louis Malle avec Zazie dans le métro. Puis en 1964, il a aussi été le co-scénariste de Philippe de Broca dans L’Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Des débuts particulièrement prometteurs puisque ces deux réalisateurs et ces deux films sont aujourd’hui considérés comme des classiques du cinéma français. Avec un talent certain pour l’écriture et un regard singulier derrière la caméra, comment ne pas devenir à son tour un incontournable du cinéma. Il se fait d’abord remarquer avec La Vie de château en 1966, film pour lequel il obtient le prix Louis Deluc. Il poursuit avec Les Mariés de l’an II en 1971, un récit drôle et original situé durant la révolution où jouent Sa vraie réussite réside dans ses dialogues enlevés et des scénarios bien travaillés avec lesquels collaborent Jean-Claude Carrière, Jean-Loup Dabadie et Claude Sautet. Puis il explose avec Cyrano, sans doute son plus grand succès ! De retour avec Belles Familles, après 12 ans d’absence, on retrouve son éternelle jeunesse et son sens aigu du tempo à 83 ans, nous prouve bien que passion rime avec éternelle jeunesse. Et c’est ainsi que Gérard Depardieu le voit et que nous le voyons…Il a gardé profondément ancré en lui ce qui l’émerveillait lorsqu’il était enfant, et avec le temps, il a su organiser ça à merveille. Jean-Paul a certainement un âge, mais il a toujours l’âge de l’enfance.

Douze ans se sont écoulés depuis Bon Voyage. Pourquoi une si longue absence ? J’ai toujours mis beaucoup de temps à écrire. Quand on demandait à Kubrick pourquoi douze ans, là aussi, s’étaient écoulés entre Full Metal Jacket et Eyes wide shut, il répondait…« Le plus compliqué, c’est de trouver une histoire qui vaille la peine. » L’éditeur Jean-Marc Roberts, avec qui j’étais ami, m’a dit un jour que j’avançais à la manière d’un romancier. Possible qu’il y ait de l’écrivain refoulé en moi.

La maison est un personnage en soi. Il y a toujours, dans vos films, du grand domaine de “La Vie de château” au casino de “Tout feu, tout flamme”, des lieux qu’on ne veut pas perdre. Peut-être parce que la maison où je suis né et où j’ai vécu jusqu’à mes 17 ans a disparu. Je n’y étais pas revenu après la mort de mon père, et elle a été rasée et remplacée par un immeuble en mon absence. Elle n’existe plus que dans ma tête. Et maintenant dans le film. Quand nous avons tourné la scène dans la bâtisse inhabitée par une sorte de passage secret et dans ces grandes pièces vides, j’étais troublé !

L’ailleurs, la fuite, le retour sont des thèmes qui traversent tout votre cinéma. Cela remonte sans doute à l’enfance, à la guerre, sans que ce soit réfléchi. C’est après coup que je m’en rends compte. L’Angleterre, par exemple, on en parlait beaucoup dans ma jeunesse, on écoutait la radio anglaise, un de mes oncles avait rejoint de Gaulle à Londres. Que font-ils là-bas ? Qui y va ? Telles étaient les questions de La Vie de château, où Philippe Noiret restait tandis qu’Henri Garcin repartait. Aujourd’hui, cette obsession revient dans Belles Familles…Amalric rappelle perpétuellement qu’il doit se rendre à Londres pour affaires ! Après guerre, le premier voyage c’était à destination de Londres. Voyez A nous les petites Anglaises ! de l’excellent » Michel Lang !

Quel est votre milieu d’origine ? Celui de la bourgeoisie provinciale. J’ai grandi dans une ville de Bourgogne, où j’ai passé dix-sept ans. Mon père était ingénieur des travaux publics. On était six frères et sœurs. Dont mon frère adoré qui était malade, il voulait venir pour voir mon film, et puis non, il est mort en ce début d’année… Pour aller au lycée, je passais devant une boutique de photographe. Un jour, j’ai vu exposée en vitrine une caméra 16 mm Paillard. Je n’ai pas cessé d’y penser par la suite, je tannais tellement mes parents qu’ils ont fini par me dire…« Si tu as ton bac, on t’offre la caméra. » Le jour des résultats, ils sont entrés dans ma chambre avec une boîte rouge, la caméra dedans. Et le soir même, j’écrivais un scénario. Quinze jours plus tard, on tournait le film, je jouais dedans, des copains tenaient la caméra. Cela s’appelait Un garçon bien sage.

Comment êtes-vous entré dans le milieu du cinéma ? Ma mère, qui avait rêvé d’être actrice, me défendait. Mon père, lui, voyait le cinéma comme un truc de saltimbanque. Un ami à eux leur avait dit qu’André Cayatte avait été un très bon avocat avant de réaliser son film. Ils m’ont alors dit…« Fais ton droit. » Je suis monté à Paris où j’ai rencontré Edouard Molinaro dans les nombreux ciné-clubs que je fréquentais ! Au lieu de faire du droit, j’aurais dû faire l’Idhec, comme tous mes amis de l’époque. J’ai fait un stage, je suis devenu assistant réalisateur de Raymond Bernard. Puis est arrivé le service militaire. A la caserne, à Vernon, Il y avait un autre gars dans la chambrée, qui avait mis une reproduction de Paul Klee dans la penderie. C’était Alain Cavalier, qui est devenu mon meilleur ami. On a écrit ensemble Le Combat dans l’île et il a participé au scénario de La Vie de château.

Le premier film vu au cinéma, vous vous en souvenez ? Robin des bois, de Michael Curtiz. Le cinéma reste associé pour moi aux duels à l’épée. Au lendemain de la guerre, j’avais enfin le droit d’aller au cinéma. Cela a coïncidé avec le moment où le grand cinéma américain a débarqué dans les salles. J’étais fou de La Dame du vendredi, de Hawks, avec ses dialogues chronométrés dits en quatre secondes, La Huitième Femme de Barbe-Bleue, de Lubitsch, et son fameux épisode du pyjama. Je me souviens qu’à l’époque j’avais créé un « Hayworth’s Club » par admiration pour la reine de Broadway. Elle m’avait d’ailleurs envoyé une photo dédicacée ! J’étais un tel fan que je suis venu exprès à Paris parce que j’avais appris qu’elle descendait quelques jours à l’Hôtel Lancaster, rue de Berri. J’ai passé une journée à l’attendre devant, en ayant juste le plaisir de la voir s’engouffrer dans un taxi !

L’acteur ne vous suffit pas, il vous faut des stars, n’est-ce pas ? C’est vrai que je préfère faire un film avec Rita Hayworth qu’avec la fille de Mme Michu, même si elle a été découverte par Dominique Besnehard ! Pour La Vie de château, Françoise Dorléac était prévue. On devait se voir dans un restaurant, où elle est arrivée très en retard et est juste passée en coup de vent. Elle était d’une nervosité incroyable « la seule à avoir le tonus pour une comédie américaine », disait Claude Sautet. Finalement, elle n’a pas pu faire le film. « Cette fille, je la verrais bien pieds nus », m’avait-elle juste soufflé. Et c’est sa sœur Catherine qui a fait le film. Le premier jour, on tourne Deneuve est dans un hamac, elle lit comme Marine Vacth dans Belles Familles. Je lui suggère alors de retirer ses espadrilles. Elle s’exécute, jette son livre, saute du hamac, part dans l’herbe en courant et soudain « Aïe ! » marche sur une guêpe. Authentique. On a appelé le médecin, le tournage s’est arrêté. C’était le cadeau empoisonné de Dorléac !

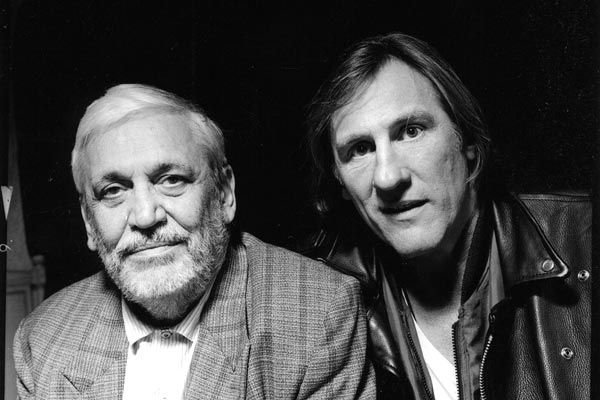

Le tournage de Cyrano avec Depardieu, racontez-nous…Il confondait Cyrano avec Porthos ! Le texte le dit pourtant bien…« Il se nourrissait d’un raisin et d’une moitié de gâteau. » Et quand Roxane apporte des provisions sur le champ de bataille, Cyrano n’y touche pas. Pendant la préparation du film, Gérard promettait qu’il allait faire attention à sa ligne, mais je m’inquiétais. Un jour, dans les couloirs de l’Opéra-Comique où nous répétions, il part dans une colère terrible…« Gros ! Tu n’as que ce mot à la bouche ! Je ne veux plus l’entendre ! » Je promets de ne plus jamais l’employer. Les semaines passent, le début du tournage, à Budapest, se passe à merveille, Gérard est dans une forme olympique, il connaît son texte au rasoir, et un samedi, nous allons tous au restaurant pour fêter ça. Je le regarde en bout de table, il est en train de se…goinfrer ! De retour à l’hôtel, j’ose lui dire ce que j’en pense. Il pousse un hurlement de bête, se dirige vers le bar et vide d’un trait une bouteille de whisky, les yeux révulsés ! Deux heures plus tard, il tambourine à ma porte. Il est là, oscillant et éructant…« Tu as dit LE mot ! Tu avais juré ! » Il entre dans ma chambre, ouvre le mini-bar, vide toutes les mignonnettes en me fusillant du regard, lève le poing vers moi puis le détourne vers une bibliothèque vitrée. Il s’acharne sur le meuble, se coupe profondément. Je cours à la salle de bains chercher des serviettes de toilette, j’enveloppe sa main qui pisse le sang et, soudain, le voilà qui hurle de rire. C’est cette nuit-là, dans ce moment tragi-comique, que notre alliance est née pour le reste du tournage. Plus tard, après le succès et les prix remportés, Gérard m’a dit…« Et dire qu’il a fallu passer par une armoire pour en arriver là. »

Comment travaille-t-il ? C’est fou, il ne prépare pas. Son truc, c’est le danger. Action et paf ! l’inspiration lui tombe dessus. Il appelle cela « acter ». Son instinct est fascinant. Quand je tourne une scène, je bouge, j’ondule. Lors d’une prise, je me suis immobilisé car il avait sauté un vers. Je n’étais pas dans son champ de vision, et pourtant, il l’a senti. Il s’est arrêté de jouer car il ne captait plus mes « ondulations ». Ce comédien est un médium.

Pourquoi bougez-vous ainsi derrière la caméra ? Le plan est sacré. Et il faut que je sente physiquement son énergie, que j’y participe. Que j’y mette tout mon corps. Rester immobile pendant que les acteurs jouent, que la caméra tourne, que l’énergie circule, et dire juste « OK, elle est bonne » à la fin ? Impossible ! Je suis le spectateur de mon film plan par plan. De la même manière, quand j’écris les dialogues, il faut que je les joue !

Depuis le début de cet entretien, vous jouez toutes les situations ! Dans ma jeunesse, pendant la guerre, je voulais être acteur. J’étais fou de théâtre. Je jouais Cyrano devant ma famille. Je lisais beaucoup, aussi. Quand j’ai appris que Claude Autant-Lara allait adapter Le Blé en herbe, de Colette, au cinéma et qu’il cherchait un jeune homme pour son film, j’ai été persuadé que cela ne pouvait être que moi ! Je ne doutais de rien ! Je lui ai écrit une lettre…évidemment, il ne m’a jamais répondu ! La naïveté de l’enfance…

Votre cinéma est toujours vif et rythmé…J’aime citer Romain Gary…« Ce qui caractérise la grâce, c’est le mouvement. » Etymologiquement, le cinématographe, c’est l’« écriture du mouvement ». Les films qui m’ont accroché dans ma formation de cinéphile et de futur réalisateur sont les comédies américaines. Et Max Ophuls, auquel j’ai voué un culte. Lorsqu’on demandait à ce dernier pourquoi ses acteurs couraient sans arrêt, il répondait…« Un acteur en mouvement ne peut pas être mauvais. » Mais le mouvement n’est pas l’agitation. C’est ce que je reprochais souvent à Philippe de Broca, avec qui je riais beaucoup. Il me disait…« Il faut que ça bouge. » Je lui rétorquais que le mouvement doit exprimer un sentiment et réclame d’être juste. Lui, quand il tournait, ce n’était pas ce plan-ci qui l’intéressait, c’était le suivant…Il était tellement pressé qu’il anticipait en permanence.

On ose ? Dans vos films, il y a toujours de très belles jeunes femmes…nues ! Vous parlez au fondateur du fan-club Rita Hayworth ! Quand j’écrivais le scénario du Sauvage avec ma sœur Elizabeth, en nous appuyant sur les dialogues merveilleux de Jean-Loup Dabadie, je regardais constamment une photo, signée Francis Giacobetti dans Lui, d’une fille qui prenait une douche sous une grande feuille de bananier vernissé, cheveux mouillés. C’était l’image générique. Il nous fallait donc une fille qui soit très belle, qui fasse tourner la tête. Carole Laure a été un moment en piste. Et pour le rôle masculin, j’envisageais Delon. Une comédie ?…« Hum, pas mon truc… » m’a-t-il dit. Plus tard, il a confié au producteur…« Tu me vois grimper aux arbres et faire griller mon petit poisson ? » Hors de question que Delon fasse la cuisine !

Filmer Catherine Deneuve…Deneuve parle très vite mais ne loupe aucune syllabe. Tout est parfaitement intelligible et articulé. Il y a un tigre dans son moteur…Dans La Vie de château, elle court, certes pieds nus, mais elle a une chemise de nuit longue et fermée jusqu’au cou. Et je me souviens que Walerian Borowczyk, un plasticien et réalisateur de films érotiques, auquel j’avais fait appel pour concevoir le générique, m’avait dit, avec son accent polonais, en découvrant les images…« Mais pourquoi vous ne la filmez jamais nue ? »

Vous vous êtes rattrapé avec Le Sauvage…L’influence de Borowczyk ! Je plaisante. Mais comme il y avait cette image de fille sous les bananiers, je tenais à quelque chose d’érotique. L’idée m’est venue de cette scène où elle se redresse dans le lit. J’argumente auprès de Catherine…C’est important qu’elle soit seins nus, elle vient de faire l’amour avec Montand, la scène sera courte, etc. Elle a cette jolie formule…« Ce sera comme un coup d’éventail. » Je fais vider le plateau. Ne restent que moi et mon chef opérateur, Pierre Lhomme. Elle arrive en peignoir. Ça va, Catherine ? Allez, on tourne ! Parfait. Juste une deuxième prise, au cas où ? Moteur ! Bravo. Coupez ! Elle remet son peignoir, sort du lit et… s’évanouit. D’émotion. Comme disait Jean Renoir…« Le cinéma est l’art de faire de jolies choses à de jolies femmes. » Filmer la beauté de Catherine Deneuve ou, aujourd’hui, de la merveilleuse Marine Vacth, c’est une joie, une illumination. Là, je peux vous dire que j’ondule !

7 FILMS + UN CHEF D’OEUVRE

Truffaut était un littéraire, Pialat était un peintre, Rappeneau, lui, est un musicien. Sur Cyrano il m’avait demander de jouer un personnage « mezzo vocce », c’était ça sa grande directive, son obsession. Et dans le film, TOUT ce qui était écrit dans le script, vous pouvez le retrouver à l’écran à la virgule près. Cette méticulosité c’est la grande qualité de Jean Paul. Il a gardé profondément ancré en lui ce qui l’émerveillait lorsqu’il était enfant, et avec le temps il a su organiser ça à merveille. Jean-Paul a certainement un âge, mais il a toujours l’âge de l’enfance. De ce point de vue là il me fait penser à Fellini, comme lui, il a bâti une œuvre sur les sensations, les visions, les émotions liées à sa jeunesse. C’est quelqu’un qui jouit d’une grande cote d’amour dans le métier, parce c’est une personne d’une honnêteté incroyable, quelqu’un qui ne fait jamais semblant. J’avais été stupéfait au moment du tournage de Bon Voyage de voir à quel point il était resté le même que vingt ans plus tôt, avec ce charme juvénile incroyable. Il faut toujours que ça bouge dans tous les coins, que LUI bouge dans tous les coins, qu’il se repeigne sans arrêt les trois poils qu’il lui reste sur le caillou. Comme Renoir, c’est un réalisateur, hors du temps, hors des modes, hors des clans, hors-norme. Jean Paul c’est un poème, c’est une chanson de Trenet.

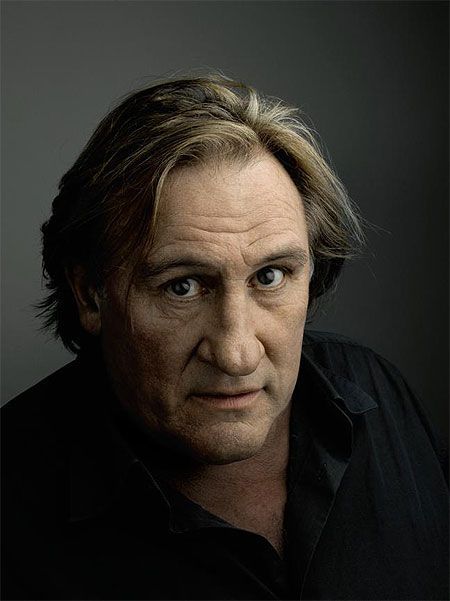

Gérard Depardieu

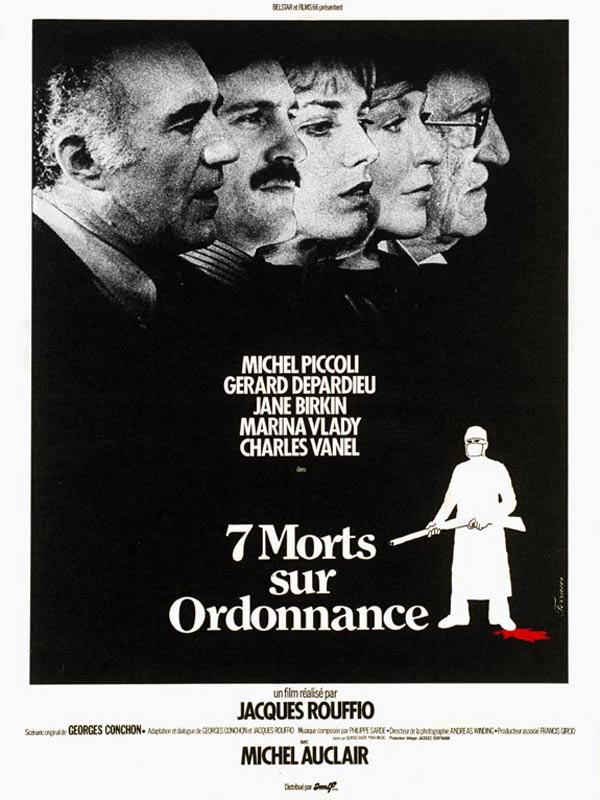

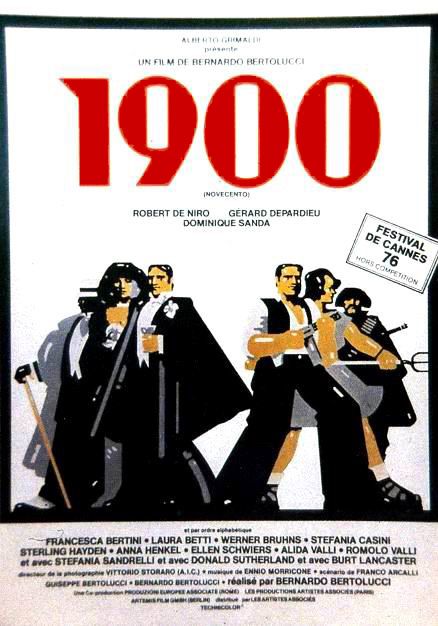

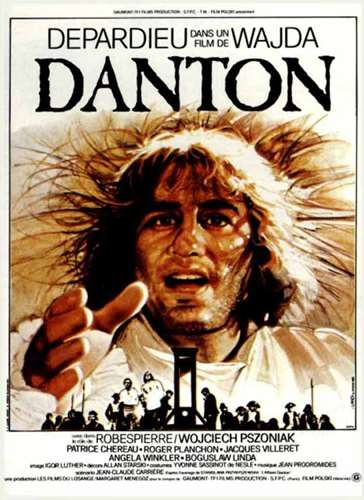

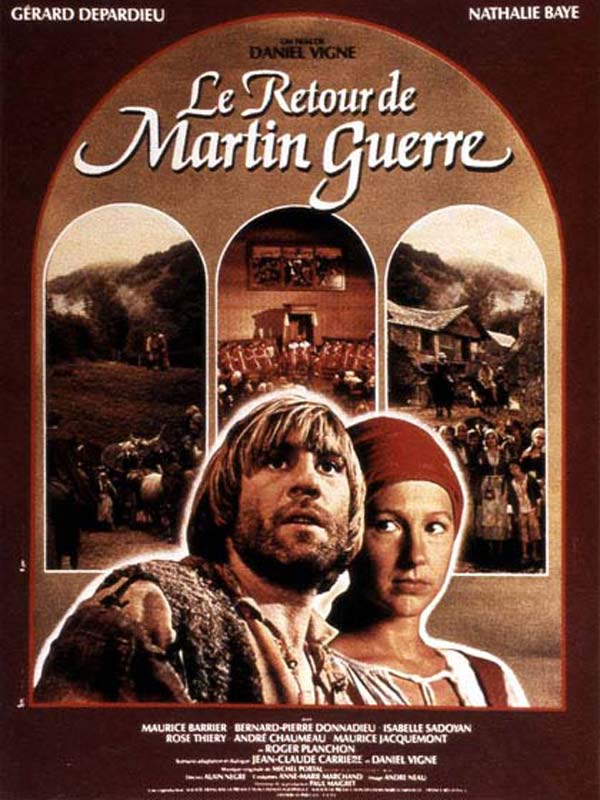

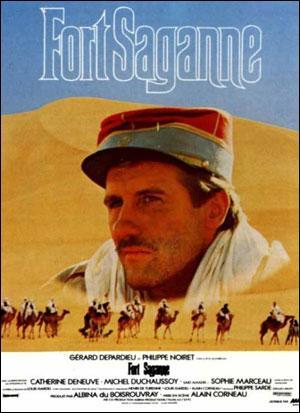

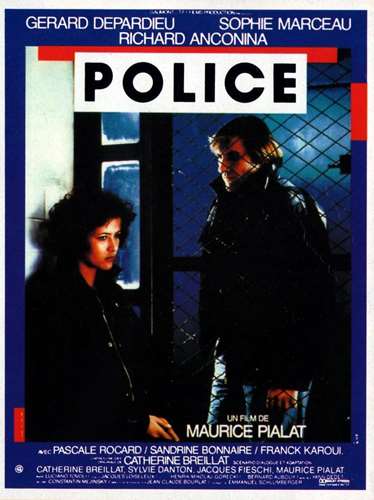

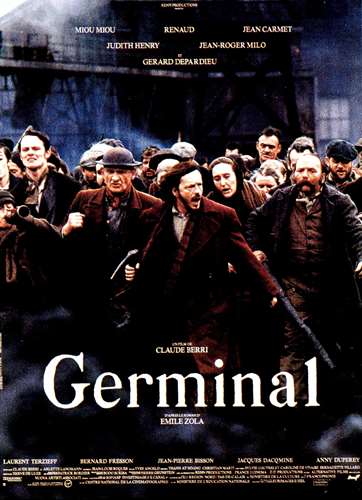

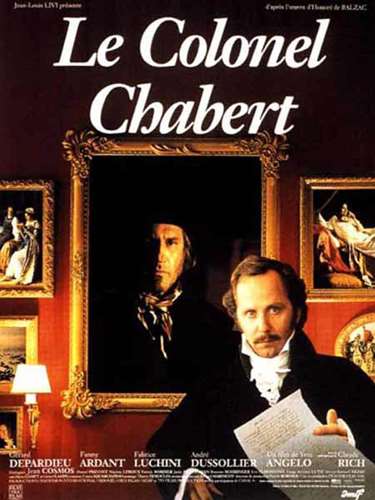

25 films à voir et revoir sur plus de 200 films, presque tous sur les 20 premières années. Puis se perdre…Cyrano au dessus de tous les autres. JP

LETTRE A PATRICK DEWAERE…

Cher Patrick,

En ce moment, on n’arrête pas de nous bassiner avec l’anniversaire de mai 68. Vingt ans après. Après quoi ! Une émeute de jeunes vieux cons, voilà ce qu’on pensait tous les deux, des batailles de boules de neige…Cette drôle de révolution aura au moins permis de changer les uniformes des flics, et à Bertrand Blier de tourner les Valseuses ! Ce fut un véritable pavé lancé à la vitrine du cinéma français. Avec Miou-Miou, nous avions fait sauter les derniers tabous. Les Valseuses ! C’était notre bohème à nous, un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Qu’est ce qu’on a pu faire chier Bertrand sur ce coup. On ne dormait pas, on débarquait au petit matin sur le plateau avec des têtes de noceurs, de débauchés. On était heureux comme des cons, comme des enfants faisant l’école buissonnière. C’était de la grande voyoucratie, un mélange d’inconscience et d’insouciance. On piquait la D.S. et en avant la corrida nocturne. C’étaient de drôles de nuits. On avait l’impression de travailler, d’étudier nos rôles, de répéter pour le lendemain. Ben voyons ! Je t’ai toujours connu écorché vif, grand brûlé. Comme Romy Schneider tu confondais ta vie et le métier d’acteur. Tu supportais mal les duretés de ce milieu. Tu étais sensible, sans défense, presque infirme devant le monde. Je te voyais venir avec toutes ces mythologies bidons autour du cinéma, de James Dean ; cela te plaisait, ce romantisme noir et buté. Tu la trouvais belle la mort, bien garce, offerte. Il fallait que tu exploses, que tu te désintègres. Tu « speedais » la vie. Tu allais à une autre vitesse, avec une autre tension. Ce n’est pas tellement que tu n’avais plus envie de vivre, mais tu souffrais trop, de vivre. Chaque jour, tu ressassais les mêmes merdes, les mêmes horreurs dans ton crâne. À la fin, forcément, tu deviens fou. Dans Série noire, tu te précipitais la tête contre le pare-brise de ta voiture. J’ai toujours mal en repensant à cette scène. J’ai l’impression d’un film testamentaire.

Tu te débats, tu te cognes contre tous les murs. Il y avait l’agressivité désespérée, l’hystérie rebelle de Série Noire. Il y avait aussi la résignation accablée de Mauvais Fils. Ces deux films, c’est toi. Je te le dis maintenant sans gêne et sans en faire un drame, j’ai toujours senti la mort en toi. Pis, je pensais que tu nous quitterais encore plus vite. C’était une certitude terrible que je gardais pour moi. Je ne pouvais rien faire. J’étais le spectateur forcé de ce compte à rebours. Ton suicide fut une longue et douloureuse maladie. Quand j’ai su que c’était fini, je me suis dit : bah oui, quoi. Rien à dire. Je n’allais tout de même pas surjouer comme les mauvais acteurs. Et puis je te l’avoue, moi, bien en face, je m’en fous. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je suis une bête, ça m’est égal, la mort connais pas. Je suis la vie, la vie jusque dans la monstruosité. Il ne faut jamais faire dans la culpabilité, se dire qu’on aurait dû, qu’on aurait pu. Que dalle. Il y avait un défaut de fabrication, un vice, quelque chose de fêlé en toi, Patrick. Des moments de paix, d’abandon, nous en avons eu (…) ensemble, Patrick, un vrai repos de guerriers. Avec toi, j’aurais aimé avoir une aventure. Te braque pas. Pas l’espèce de sodomie à la godille des Valseuses. Là, ils font ça par ennui, parce qu’ils en ont marre de déambuler. Les mecs se serrent à force de traîner ensemble. Ils s’enfilent parce qu’ils commencent à douter d’eux-mêmes. C’est le problème de la délinquance mal exprimée. On retrouve toute cette misère, toute cette frustration dans le courrier des lecteurs de Libération, dans les récits de taulards. L’homosexualité, c’est sans doute beaucoup plus subtil que ce qu’on en dit. D’ailleurs, je ne sais pas ce que c’est, à quoi ça ressemble. Je sais seulement qu’il existe des moments. Ils peuvent se produire avec une femme, un homme, un animal, une bouteille de vin. Ce sont des états de grâce partagés. Ils me font penser à une prise réussie au cinéma. Il y a toujours une part d’irrationnel dans une prise réussie. On travaille des heures, on passe son temps à refaire, à reprendre, à modifier, puis soudain c’est la bonne. On ne comprend pas pourquoi, mais c’est l’éclaircie, c’est la bonne. Je ne peux pas m’empêcher de penser, Patrick, que si tu n’étais pas parti, c’est peut-être toi que j’aurais embrassé dans Tenue de soirée.

UNE VIE DE CINEMA…

Pierre Lhomme Chef opérateur français par Luc Chessel

Né en 1930, ayant commencé dans les années 50 une carrière illustre qui se poursuivit jusqu’aux années 2000, Pierre Lhomme faisait partie d’une génération de techniciens et de cinéastes qui a commencé à travailler à une époque de grands changements dans les pratiques cinématographiques. Des transformations aussi bien techniques qu’esthétiques, dont ils auront été à la fois les artisans et les témoins, les usagers ou les inventeurs, mais toujours les provocateurs passionnés. Cette génération au sens large, ouvrière d’un «moment» singulier dans l’histoire du cinéma, inclut aussi bien certains de ses collègues de l’image (Raoul Coutard, Michel Brault ou Ghislain Cloquet entre autres, puis Willy Kurant ou William Lubtchansky) et du son (Antoine Bonfanti ou Michel Fano) que des metteurs en scène (non seulement la stricte «Nouvelle Vague» issue des Cahiers du Cinéma, mais ses contemporains immédiats ou proches, parmi lesquels Robert Bresson, Chris Marker, Alain Cavalier, Jean Eustache ou Marguerite Duras).

Diplômé en 1953 de la section cinéma de l’école nationale de la rue de Vaugirard, qui deviendra plus tard l’ENS Louis-Lumière, Lhomme entame le chemin habituel d’une carrière d’assistant opérateur avant de signer seul la photographie du premier court-métrage d’Alain Cavalier, Un Américain (1958). Les deux hommes s’étaient rencontrés au cours de leur service militaire, tous deux recrutés au service cinématographique de l’armée, en travaillant à la réalisation d’un film de commande sur un modèle de canon antiaérien. Leurs retrouvailles pour Le combat dans l’île (1962) lancent la carrière de Lhomme au poste de chef opérateur. Le Joli Mai, tourné au printemps de cette même année avec Chris Marker, est le prototype de «cinéma direct» et politisé à la française. Le documentaire est le résultat d’une accumulation de rushes et de nombreux entretiens avec des Parisiens rencontrés au fur et à mesure du tournage. C’est aussi l’occasion pour Lhomme d’expérimenter de nouvelles façons de travailler. A commencer par l’avènement, révolutionnaire et encore balbutiant à l’époque, du son synchrone laissant un fouillis de câbles strier le plateau de tournage…«A ce moment, la grande découverte pour un jeune opérateur comme moi concerne l’importance décisive du son. Je ne pouvais plus utiliser ma caméra de la même manière, et j’ai donc très tôt demandé à Bonfanti un casque pour entendre ce qu’il enregistrait. Un câble de plus… J’ai réalisé que l’opérateur devait être toute oreille et l’homme du son tout regard», racontait Pierre Lhomme lors de la réédition du film en 2013. Ce changement s’accompagne d’une transformation générale de la technique et de la production, qui influe sur la forme des films comme sur la définition du travail du chef opérateur, la légèreté inédite des caméras rendues disponibles à cette époque, ainsi que les contraintes de budget et de temps, font passer, dans les années 50 et 60, deux missions alors diverses, le cadre et la lumière, sous la responsabilité d’une seule personne. Une nouvelle fonction se crée, plus totale ou plus « artiste », chargée de l’image entière des films. Lhomme devient vite l’une des grandes figures de ce nouveau personnage, et s’embarque dans la suite des aventures d’un cinéma français qui continue sa quête du nouveau. Son travail sur les subtils contrastes nocturnes de Quatre nuits d’un rêveur (1971), dixième film du maître Bresson, lui vaut d’être embauché par Jean Eustache sur la Maman et la Putain (1973). Une performance à bien des égards, notamment en ce qui concerne le rapport temps de tournage-durée du film, tout comme la tension entre improvisation la plus totale et contrôle le plus minutieux du texte et de la mise en place. Eustache et Lhomme tourneront encore ensemble pour Une sale histoire en 1977. La Maman et la Putain continue d’être considéré par de nombreux cinéphiles comme l’un des meilleurs films de tous les temps. Travaillant avec des cinéastes aussi différents que Jean-Pierre Melville en studio, sur le tournage épineux de L’armée des ombres, Jean-Paul Rappeneau Le Sauvage et Cyrano de Bergerac, Marguerite Duras Les Mains négatives, Le Navire Night ou James Ivory Quartet et Maurice, entre autres, Pierre Lhomme a reçu le César de la meilleure photographie pour deux films, dont Camille Claudel (1988) de Bruno Nuytten. Ce dernier était lui-même un grand chef opérateur, issu de la génération suivant ce «moment cinéma» des années 50-70, avec son alliance lumineuse de radicalité et de faste, sur lequel Pierre Lhomme aura grandement contribué à faire toute la lumière.