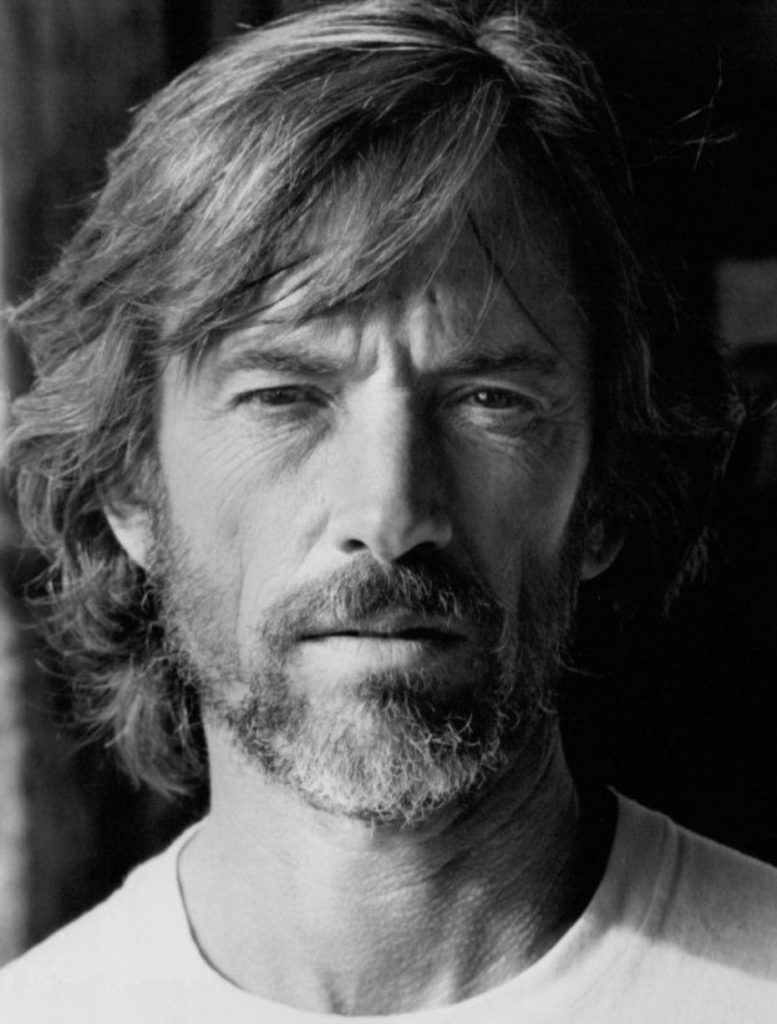

Sur les 10 films réalisé par Philip Kauffman il y a l’Etoffe des Héros sur les 15 premières années de l’aventure spatiale américaine. Cinq ans plus tard en 1988, il traversera l’atlantique pour adapter le livre de Kundera et tourner L’Insoutenable Légèreté de l’être avec Juliette Binoche, Lena Olin et Daniel Day Lewis, une histoire d’amour pendant le printemps de Prague 1968. C’est toujours un mystère de voir un réalisateur réussir deux films avec une telle intensité et ne plus retrouver cette flamme. JP

Moi, Philip Kaufman je suis arrivé en Europe pour écrire un roman, en école de droit, qui ne me plaisait pas et influencé par beaucoup de choses, comme Henry Miller, et je trouvais l’Amérique ennuyeuse. La Nouvelle Vague débutait en France, en Italie il y avait Pasolini. C’est alors que John Cassavetes fit Shadows et j’ai commencé à me dire « Wow, il y a là quelqu’un aux États-Unis qui fait des films intéressants ». Puis j’ai vu The Connection, réalisé par Shirley Clarke, et j’ai su que quelque chose d’excitant était en train de se produire aux États-Unis. C’était en 1962, j’ai décidé de rentrer et de faire des films.

L’Étoffe des héros n’est pas une superproduction, mais un film intimiste qui a coûté très cher, expliquait Philip Kaufman lors de la sortie du film. Les paroles du réalisateur souligne l’ambiguïté qui féconde sa chronique passionnante des premiers programmes spatiaux américains. Au cours des trois heures de cette saga à grand spectacle, adaptée du livre-enquête du journaliste Tom Wolfe, Kaufman jongle avec une admiration sincère pour les pionniers de l’espace et une analyse critique dévastatrice de leur environnement. Côté pile, la nostalgie pour ces années 60 quand les Etats-Unis trouvaient dans les étoiles une nouvelle frontière et de nouveaux héros, des astronautes présentés clairement comme des cow-boys modernes. Côté face, la description sans fard de l’amateurisme criminel qui régnait à la Nasa, prête à tout pour combler son retard sur l’URSS. Côté pile, une mise en scène ample et généreuse, un souffle épique qui peut, suivant les scènes, rappeler le meilleur de John Ford ou déraper dans le mysticisme new-age. Côté face, un décryptage sarcastique de la manipulation médiatique dont les sept pilotes du projet Mercury furent les victimes plus ou moins consentantes. La mise en scène de Kaufman est sur ce point limpide la conquête spatiale fut avant tout une question d’image. Les deux visages de l’Étoffe des héros sont parfaitement résumés par le personnage de Chuck Yeager, le pilote d’essai n’a pas été retenu parmi les sept mercenaires de l’espace, mais c’est lui le véritable héros du film. Une tête brûlée qui pousse son corps et sa machine à leurs limites, jusqu’à voir «le démon». Dans un western, on l’aurait appelé un maverick, cow-boy solitaire rétif à la hiérarchie mais qui incarne les idéaux individualistes et conquérants de l’Amérique.

par Thaddeus HÉROS POUR TOUJOURS !

Le 25 mai 1961, Kennedy prophétise devant le Congrès l’imminence d’un nouvel exploit américain. Le programme Mercury est lancé depuis deux ans. Sept pilotes ont été investis d’une mission spéciale, décrocher les étoiles. Pour les préparer, les conditionner, une armée de techniciens, d’experts et une gigantesque infrastructure logistique et financière se met en place pour façonner leur image avec Life Magazine et pour exploiter leurs prouesses, une nuée de politiciens. Lyndon Johnson a déclaré qu’il ne s’endormirait pas sous une lune communiste. Alors, tant qu’à s’envoyer en l’air à coups de millions de dollars, autant que ça se sache. La grande course commence sur terre, dans la fièvre et le tumulte. Mais ses origines sont plus lointaines. Car les sept ont tous rêvé des exploits du légendaire Charles Elwood « Chuck » Yeager aviateur américain rentré dans l’histoire de l’aviation en étant le premier à franchir le mur du son, à bord de l’avion fusée Bell X-1, le 14 octobre 1947. Resté dans le désert des Mojaves, ce dernier suit d’un œil détaché l’évolution du projet et préfère continuer seul, en réel artisan du progrès, sa course à la vitesse. Il veut se coltiner les démons du ciel comme d’autres cow-boys rêvaient de capturer le bison blanc.

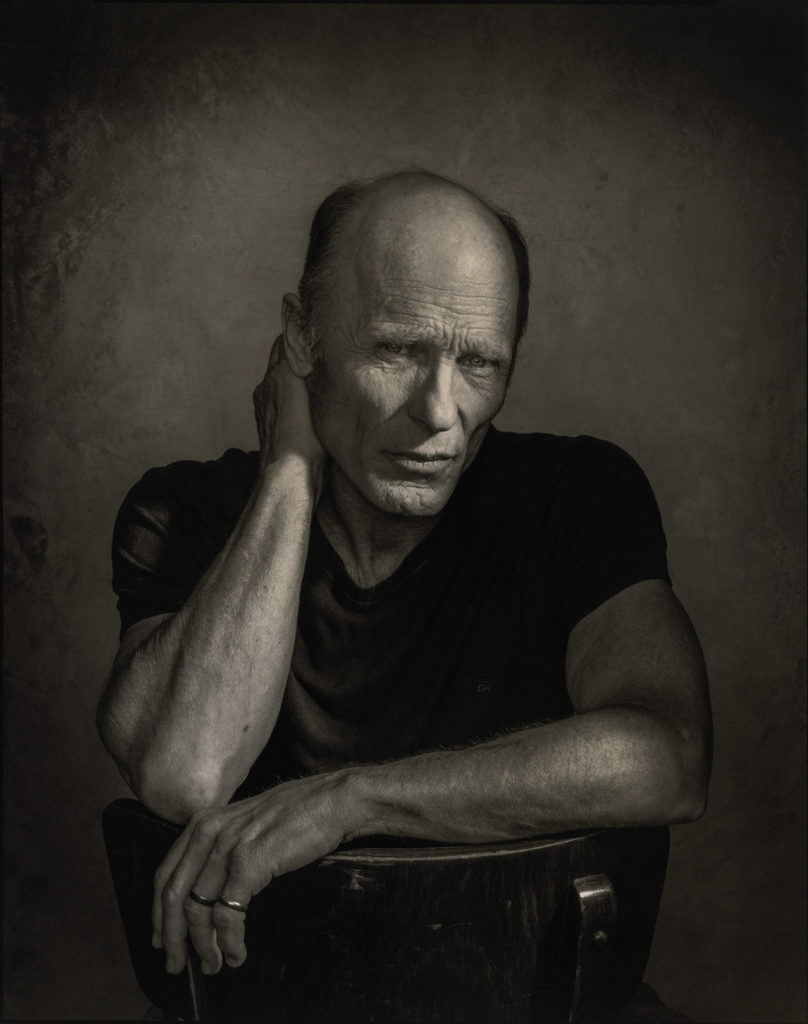

Sam Shepard, qui l’incarne, a la belle gueule de Gary Cooper, l’épaisseur lyrique de Mitchum, le jeu de Monty Clift, toujours plus parce qu’il en fait le minimum. C’est le genre de type qu’on voudrait avoir pour grand frère, afin qu’il vous prête son blouson sans pour autant en faire une histoire bêtement sexuelle. Une utopie d’amitié. On sent que la fiction est faite pour lui, autour de lui, qu’il en est le facteur déterminant, le revenant de tout un continent perdu du cinéma américain, le film d’aviation lié à la première et à la seconde guerre mondiale. De cet héritage à la conquête spatiale, il y a un fossé que l’œuvre comble de manière éblouissante en inscrivant précisément à l’écran la filiation esthétique. Car qu’ils soient astronautes ou pilotes d’essai, ces personnages sont tous de la même fibre. Ils ne tiennent pas à se laisser dompter par le danger et veulent imprimer leur marque très haut.

C’est une sorte de saloon perdu dans le sable et la roche, un bar-escale en bordure de piste. On y boit de la bière, on chuchote et on rit dans la douce pénombre et la chaude ambiance qui favorisent les convivialités durables. Derrière le comptoir, une maîtresse promène son regard de faucon, tendre et autoritaire, sur les habitués qui ont été, sont ou seront des héros. Cette femme est probablement une réincarnation de Calamity Jane et le décor californien, alentour, atteste de la pérennité du western. Surprise : ces hommes ne sont pas fatigués mais disponibles et souriants comme les pionniers de jadis. Sur le terrain d’essai voisin, ils risquent leur vie pour tenter de franchir ce fameux mur de l’altitude sur lequel, dit-on, les engins se fracassent au-delà d’une certaine vitesse. Et bientôt l’épopée aérospatiale relaie l’épopée aéronautique. Le western devient galactique. La terre est un ranch et deux familles rivales se disputent l’hégémonie du territoire spatial. Les Soviétiques ont réussi un raid de reconnaissance audacieux sur une monture nommée Spoutnik. Les Américains s’apprêtent à riposter. On demande des volontaires équilibrés et musclés pour porter haut et loin la bannière étoilée. Les candidats sont légion, la sélection âpre. Les heureux élus sont coiffés sur le modèle standard du papier de verre, fêtés comme des stars d’Hollywood, médaillés par Dieu lui-même (JFK), hommagés dans une gigantesque, brochettes-party, descendant la 5ème Avenue comme au temps de Lindbergh. Pourtant ces sept braves types, bons pères, bons époux, bons Américains que la NASA considère comme des versions à peine améliorées du chimpanzé, sont aussi à leur manière sept mercenaires des étoiles, des hurluberlus animés par la même idée démente, le même projet délirant…Que l’espace puisse devenir une simple distance à franchir. Philip Kaufman raconte ces quinze années de conquête en remplaçant la mythologie des chevaux et du désert de l’Ouest par celle des astronefs et de l’espace, mais en reconstituant avec le même souffle toutes les étapes de l’épopée. Au revoir Buffalo Bill, plus de cheveux longs, plus de moustaches ni de barbichettes, plus de joues râpeuses. La peau est glabre, le cuir culotté fait place à la combinaison de plastique argenté. En première analyse seulement, l’évocation s’inscrit dans la tradition des grandes célébrations qui confortaient l’Amérique dans l’idée de leur suprématie mondiale. Ce chant de gloire est un cinéma d’images et de plain-chant, saturé de détails anecdotiques. Les personnages forment un groupe, une entité, une force en marche. Ils composent une constellation aussi collective que celle qui figure sur le drapeau. Dans leur ombre, les sept épouses illustrent tout aussi symboliquement la notion des femmes aimantes et admiratives, mais aussi inquiètes, vivant constamment dans l’angoisse de l’accident et le film en fait, là encore, un très beau portrait. Kaufman renoue avec une tradition cinématographique tombée en désuétude, le film d’explorateur. Ce cinéma a vibré à l’heure du Kon-Tiki, des expéditions en Antarctique ou au Groenland, il a parcouru tous les recoins de la terre et tous les fonds de la mer. Œuvre sur la vitesse, le dépassement des contraintes de l’espace et du temps, L’Étoffe des Héros s’inscrit au cœur de « l’esthétique de la disparition ». Certains des moments les plus forts sont ceux où un pilote, franchissant des limites humaines, perd tout contact avec le sol, disparaît de l’image, de l’écran et de la bande-son. C’est comme un vertige qui nous prend alors, le même que celui ressenti face aux premières images tremblantes de l’avion et à la disparition finale du siège éjectable dans Monsieur Arkadin d’Orson Welles.

Toutes les qualités que l’on prête au cinéma américain classique se retrouvent ici. Chaque image possède un contenu net, à l’exclusion de toute surcharge et de toute ambiguïté, les plans sont concis, les séquences obéissent à un tempo vif, le dialogue, utilisé avec une parcimonie spartiate, isole en Glenn un personnage légèrement sermonneur. Un des procédés les plus habiles tient au maniement des emblèmes…Un reflet d’arc-en-ciel sur le hublot d’un casque, un groupe d’hommes ou de femmes posant pour les photographes, une fusée qui fait boum ou qui fait pschit, autant d’images connues ou schématiques que le film emploie comme de véritables refrains, c’est-à-dire en les colorant d’une atmosphère nouvelle à chaque occurrence. Ainsi l’ennuyeuse banalité de certains cadrages de la télévision se trouve-t-elle investie d’un sens qu’on ne pouvait soupçonner. En se défendant de manière trop explicite d’être nostalgique, le film accuse pourtant sa propre nostalgie. C’est la signification de la dernière conversation entre Yeager et son épouse, devant l’ancien paradis des pilotes détruit par un incendie. Ceux qui ne sont pas été sensibles à cet aveu discret reconnaîtront peut-être dans L’Étoffe des Héros une moralité à la Reagan. Ils se trompent, le personnage vraiment reaganien, dans cette histoire, c’est celui qui refuse de tenter de franchir le mur du son parce que la prime de risque n’est pas assez élevée. Le libéralisme ne compte pas le désir de gloire parmi les mobiles rationnels. Il faut admirer au contraire ici l’appétit et le discernement avec lesquels les protagonistes savent se saisir de l’occasion. Cette éthique est en rapport étroit avec l’entreprise astronautique, on sait qu’il faut attendre une fenêtre pour lancer un engin. L’aptitude à disposer de ce que le monde se prête aux hommes, voilà une belle et grande vertu épique.

Analyste de la psyché de son pays, Kaufman entretient un esprit critique vigilant, désamorce les clairons triomphalistes. Tout le contraire d’un vétéran sentimental, c’est un admirateur de la Nouvelle Vague européenne, un autodidacte de la mise en scène. Il s’est peu à peu intégré au système mais garde de son passé le goût de l’humour, de la raillerie, de l’ironie et de la dérision. Aussi les envolées nationalistes sont-elles sans cesse contrebattues par des pointes caustiques qui charrient des relents de subversion. La façon dont les journalistes couvrent l’actualité spatiale et utilisent les femmes des héros relève de la franche satire. Lyndon Johnson, la tête enfoncée dans son « 10-gallon-hat », apparaît comme un personnage de farce, dépassé et caractériel, capricieux et ridicule. Le film conjugue ainsi à merveille sa valeur documentaire et sa lucidité sarcastique, relatant les faits et les événements avec une exactitude minutieuse mais jubilant par exemple à montrer l’agitation immature régnant dans les coulisses du pouvoir lorsque les Russes lui coupent l’herbe sous le pied…L’émissaire de mauvaises nouvelles qui arrive toujours en retard. Même chose lors des homériques séances de brainstorming où l’on voit un aréopage de VIP (dont Eisenhower) se demander sans rire s’il ne vaudrait pas mieux envoyer dans l’espace des professionnels du vide, fil de feristes, hommes-canons ou trapézistes. Leur bêtise atteint alors ce point boomerang où, se retournant contre elle, elle est capable de faire des étincelles. Et pour illustrer le challenge qui oppose les États-Unis et l’URSS, le cinéaste injecte des images tournées à la Cité des Étoiles où l’on voit le lancement des fusées Vostok mais surtout l’éclat de rire satanique d’une sorte de Nosferatu censé camper le directeur des programmes spatiaux soviétiques. Cette image est la pertinence même pour exprimer l’état affectif américain de l’époque à l’égard de la Russie en un monde bizarre, mystérieux, menaçant et vaguement diabolique.

Distancié dans son attitude fondamentale envers l’histoire américaine, témoignant d’un équilibre parfait entre scènes d’action et moments intimistes, Kaufman signe donc une œuvre galvanisante. Une pléiade de stars en devenir confèrent force et densité à leurs personnages d’individualistes courageux, portés par la même volonté de prospecter l’inconnu. Ils consacrent l’esprit aventurier, expriment la passion et l’inconscience, la bravoure et la folie, et aiment, comme les aviateurs de Seuls les Anges ont des Ailes, cimenter leur camaraderie autour d’un verre, en méprisant les honneurs et la fanfaronnade. Substituant à la logique conquérante des couplets patriotiques une fraîcheur et une densité romanesque à la Melville ou à la Hemingway, L’Étoffe des Héros est ce classique du cinéma américain des années 80, hyper spectaculaire, constamment intelligent, qu’on ne se lassera jamais de revoir. Que dire de ces étourdissantes séquences aériennes, devenues mètres-étalon pour toutes les scènes similaires lors des années suivantes ? De cette attente étrangement suspendue, contemplative, presque mystique, lors du vol de John Glenn ? Le registre du merveilleux est atteint lorsqu’il traverse ce qui ressemble à un vol de lucioles, et sa solitude spatiale semble communiquer avec les aborigènes australiens qui ont allumé des brasiers pour célébrer son passage. Lien saisissant entre deux temps, deux époques, deux cultures si éloignées et soudain si proches. Lorsqu’à la toute fin, le visage de Gordo Cooper s’illumine devant la lumière divine perçant du hublot, que la voix-off accompagne la progression de sa fusée dans la haute atmosphère, et que résonne le score exaltant de Bill Conti, on a le cœur battant d’une profonde émotion.