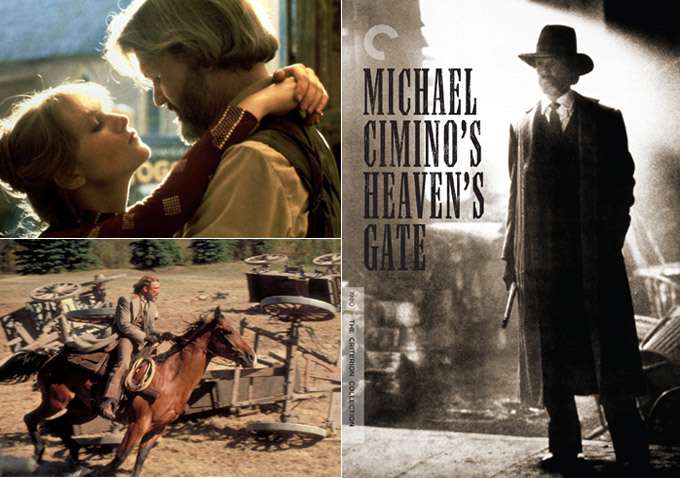

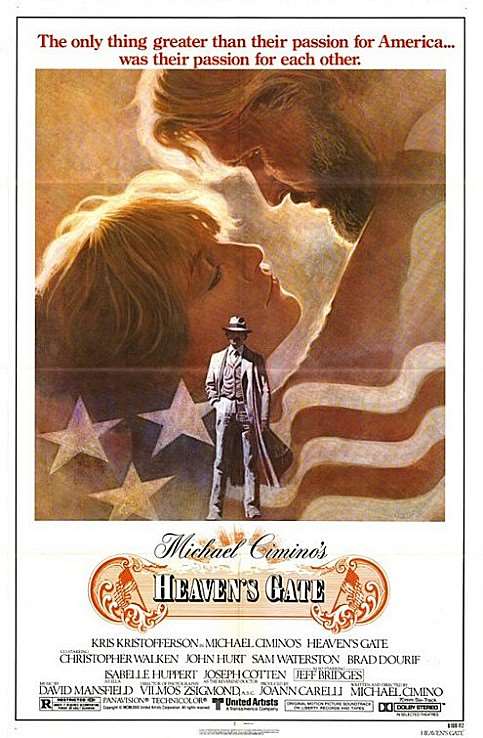

Réalisé quelques années après Voyage au bout de l’enfer, le chef-d’œuvre reconnu de Michael Cimino, La Porte du Paradis, est un film maudit à l’odeur de soufre. Perfectionniste à la limite de la folie, le cinéaste s’est plongé dans une aventure incroyable, qui a brisé sa carrière et s’est révélée un gouffre financier pour le studio United Artists car prévu pour deux millions de dollars, le film en a coûté quarante. S’inspirant d’un fait divers, le meurtre organisé d’une centaine d’immigrants par une association de grands propriétaires dans le comté de Johnson en 1890, Cimino continue son exploration grandiloquente d’une Amérique cruelle et sanglante, loin des standards du western classique…

LE JUGEMENT DERNIER par Ophélie Wiel

...La Porte du Paradis, anti-western par excellence. Sur le fond, c’est une évidence, l’idéal américain n’a jamais autant souffert que dans ce film dévastateur. Le mythe de l’Ouest ? Ce n’est qu’un flot de bonnes paroles inconsistantes, érigées en idéaux chez les élites dorées de Harvard, puis oubliées sitôt les portes de la prestigieuse université franchies. La dure, la vraie loi de l’Ouest a été rédigée par ces mêmes élites pour lutter contre les vagues d’immigrants déferlant sur le Nouveau Monde à la recherche du rêve américain. C’est une loi légitime, qui défend la propriété privée contre les assauts répétés des miséreux, n’ayant plus d’autre choix que de voler pour vivre. Mais ce n’est pas une loi juste. Voilà ce que raconte La Porte du paradis : le combat du bon droit contre la justice. Le gouvernement des États-Unis et sa cavalerie, tant prisés dans le western classique, défendent le bon droit et font régner l’injustice. Ils permettent qu’une association de grands éleveurs inscrive sur une liste noire 125 noms d’immigrants « voleurs et anarchistes » pour les supprimer sans autre forme de procès. Ils permettent le règne de la terreur, où l’homme est un loup pour l’homme, où l’on organise des chasses terrifiantes à cinquante contre un. L’Amérique de Cimino est un cauchemar duquel on ne se réveille pas. La misère est partout, les immigrants s’entassent sur les toits des trains, ou dans des baraquements, les gosses mendient quand on ne les oblige pas à trimer aux champs, les hommes tirent eux-mêmes la charrue, faute de pouvoir se payer des bœufs. Puis, ils partent se saouler devant des combats de coqs sinistres, histoire d’oublier que dehors, ils sont attendus: pour être pendus, ou lynchés. Ou pire, massacrés comme des bêtes sauvages qu’on regarde souffrir avec délectation. « Ça devient dangereux d’être pauvre dans ce pays. » Les immigrants n’ont aucune chance. Même pas celle d’être sauvés par le héros, alcoolique désabusé qui « joue à être pauvre », et doit renoncer à se faire entendre, puisqu’il est incapable de sauver celle qu’il aime. La conquête de l’Ouest ? En 1890 dans le Wyoming, elle devrait être finie depuis longtemps. Mais c’est toujours la même histoire, les conquérants ne veulent pas céder la place, les nouveaux venus n’ont pas d’autre choix que de reproduire les gestes de leurs aînés, et de se précipiter tête baissée, foule hurlante, dans le brasier. Hélas, ce ne sont pas les Indiens qui les y attendent. La lutte sera bien plus féroce et sanglante. Sans pitié. La bataille finale, qui dure presque le temps d’un film ordinaire, n’est ni épique, ni exaltante. Cimino filme un massacre et pas question de l’embellir.

Mais c’est peut-être dans la forme que Cimino pourfend le mieux le western. Aux règles et codes du genre cinématographique, il répond par un style totalement déréglé et imprévisible. Le bal de promotion de Yale est une scène maîtrisée de bout en bout, chorégraphiée comme un ballet et divinement filmée ? Qu’à cela ne tienne ! La bagarre qui s’ensuit n’en sera que plus confuse, et la caméra enregistra tout et n’importe quoi, surtout n’importe quoi. L’arrivée, vingt ans plus tard, du héros dans le comté de Johnson, est sinistre et désespérante ? Pas de panique ! Il sera bientôt plongé dans l’atmosphère bucolique d’une ferme, où l’attend sa dulcinée, petite femme naïve et enjouée avec une étonnante Isabelle Huppert. Cimino joue sur ces ruptures de ton incessantes, anarchiques, presque provocatrices. Il étire le temps comme on prend son élan, pour sauter dans le vide : une fois annoncée la liste de 125 candidats à la mort, il faut attendre près d’une heure et demie pour que le premier meurtre intervienne. Cimino sait qu’il a réalisé un film insoutenable. Les scènes intimistes et amoureuses, les ballets tournoyants n’ont aucune valeur narrative. Ils sont une respiration, une pause contemplative nécessaire pour reprendre son souffle, supporter le reste. Lors de la joyeuse fête organisée par les immigrants, le temps semble suspendu et les musiciens rechignent à s’arrêter de jouer, comme pour refuser l’inéluctable. Le trio amoureux James/Nate/Ella, lui aussi, sert à détourner l’attention du spectateur vers une intrigue secondaire, le dilemme d’Ella, qui n’a aucune importance. Ce qui se prépare est bien plus grave. Car une fois le combat final enclenché, plus rien ne pourra l’arrêter: le film vire dans une violence absolue, crue, à laquelle personne n’échappe. Pourtant, Cimino continue à surprendre…Il offre à Nate joué par un magnifique Christopher Walken ! celui-là même qui signe le premier meurtre du film, une mort de héros martyr, quand James le Juste ne peut empêcher que la robe de mariée d’Ella ne soit tachée de sang. Avec La Porte du Paradis, fini le temps du western en noir et blanc ou en Technicolor. La beauté éclatante des gigantesques décors est souillée d’une fumée persistante, venue des trains, des cheminées, comme annonciatrice d’un gigantesque incendie à venir. La teinte jaunâtre des images, la forte luminosité de certaines scènes renforce une profonde impression d’irréalité. Le paradis que cherchent en vain les personnages de ce film profondément pessimiste les environne, et reste pourtant inaccessible. De toutes les portes, de toutes les fenêtres, émane une lumière très vive, mais les individus, eux, demeurent dans la pénombre. Fumée, poussière, lumière éclatante: derrière les portes du paradis, ce sont les flammes de l’enfer qui attendent les hommes.

Par Ronny Chester

Rarement une œuvre cinématographique aura autant peiné à n’exister que pour elle-même. Vouloir s’exprimer sur La Porte du Paradis, c’est se forcer à emprunter des routes qui donnent sur de nombreux chemins de traverse qui eux-mêmes se divisent en sentiers plus ou moins balisés, c’est évoquer une personnalité hors du commun, se confronter à l’histoire d’un genre, embrasser l’histoire d’une décennie singulière du cinéma américain, faire l’histoire d’une certaine presse critique et se frotter à l’histoire du cinéma. Rien que ça…La Porte du Paradis, un film maudit ? Cette question ne se pose même plus de nos jours, s’il faut aller chercher des coupables, la tâche sera rude car d’innocents il n’y en a point dans cette histoire. Tout le monde est coupable de cette culpabilité dont on se délecte avec fierté après avoir commis un geste aussi héroïque et essentiel que fou et inconscient, et de cette culpabilité dont on devrait avoir honte parce qu’elle est liée à un comportement grégaire d’une brutalité sans équivalent qui n’a d’égal qu’un aveuglement incroyable ayant conduit à immoler un artiste de premier plan après l’avoir porté aux nues trois ans plus tôt. L’histoire de Michael Cimino et de La Porte du Paradis, c’est la rencontre explosive de Prométhée avec le dieu argent, la problématique jamais élucidée entre les limites hypothétiques de la liberté artistique et les exigences et contraintes de l’industrie du spectacle. C’est donc peu dire que depuis le départ ce film a porté sur ses épaules bien trop de fardeaux pour ne pas sombrer corps et biens sous les coups de boutoir d’un microcosme économique en quête de revanche, d’une critique assassine, de producteurs occupés à sauver ce qui restait d’un glorieux et ancien navire et hélas et surtout devant l’indifférence générale d’un public de cinéma intéressé par d’autres horizons à une époque où les spectateurs cherchaient plusieurs formes de consolation après une décennie de fortes remises en question.

Vu d’Europe et surtout de France, où l’on adore quand le cinéma d’outre-Atlantique interroge avec audace et férocité les fondements de la société américaine et explore avec discernement les mythes et les origines de cette jeune nation, on serait surpris de constater que la quasi-totalité des critiques négatives qui ont accompagné la sortie du film ne s’étaient que très peu concentrées sur ses aspects historiques et politiques. En effet, ce qui fut reproché à Michael Cimino, à la fois scénariste et réalisateur de ce western atypique, c’était d’abord La forme…Narration éclatée présumée confuse, son montage, sa durée, son rythme lent, son manque d’action, la faible caractérisation de ses personnages, sa supposée prétention visuelle “auteurisante” et surtout son mode de fabrication à un moment-clé de l’histoire hollywoodienne. Le déferlement de haine qui a accueilli la première sortie du film en novembre 1980 n’était d’ailleurs que le prolongement logique d’une couverture médiatique à charge de sa production tout au long de son tournage chaotique et sans fin. La Porte du Paradis était donc condamné d’avance, bien avant son exposition en salles, parce qu’il symbolisait aux yeux des observateurs et de nombreux cinéphiles toutes les dérives d’une décennie flamboyante du cinéma américain qui a vu pour un court laps de temps les cinéastes prendre le pouvoir à Hollywood et n’en faire qu’à leur tête. Il n’est plus un mystère pour personne aujourd’hui que les seventies ont été marquées par l’avènement de ce que l’on appelle depuis une dizaine d’années le Nouvel Hollywood, suite au délitement du puissant système des grands studios dès la fin des années 50 jusqu’au milieu des années 60, une révolution progressive s’est opérée au sein de cette industrie grâce à de jeunes producteurs et réalisateurs influencés par les nouvelles vagues européennes qui se sont vu confier une liberté d’action inédite dans ce secteur d’activité.

Alors que la société américaine connaît des bouleversements sociaux et politiques de grande ampleur, que le pays est embourbé dans la guerre du Vietnam, qu’une partie de la population (les Noirs) luttent pour leurs droits civiques, que les pouvoirs publics sont plus que jamais contestés dans leurs paroles et dans leurs actes, que les institutions sont devenues suspectes, que les remises en question des mythes fondateurs se multiplient, une nouvelle génération d’artistes et de producteurs se trouve ainsi en phase avec les nouvelles aspirations d’une jeunesse en quête de changements profonds. Bonnie and Clyde (1967) Le Lauréat (1967) Le Point de non retour (1967) Faces (1968) La Nuit des morts-vivants (1968) Easy Rider (1969) Macadam Cowboy (1969) Les Gens de la pluie (1969) ouvrent une brèche et le paysage cinématographique américain évolue vers un éclatement des formes et s’empare de sujets plus crus, plus réalistes, bien plus proches des réflexions et des attentes des spectateurs. Comme les films de cette nouvelle usine à rêves ou plutôt à cauchemars…connaissent le succès, tant critique que public, l’effervescence bat son plein et tout le monde est content. Les records au box-office se succèdent même si la nature des films à succès se modifie peu à peu, on passe ainsi de L’Exorciste et du Parrain aux Dents de la mer et à Star Wars, les budgets enflent progressivement, les agents d’artistes acquièrent un certain pouvoir, la cocaïne inonde les soirées et les plateaux de tournage, et surtout les réalisateurs sont confortés dans leur désir de liberté. Cette liberté artistique tant espérée et si enviable est telle qu’on ne leur refuse rien, pas même la mise en chantier de leurs projets les plus fous qui vont à l’encontre des stratégies de production traditionnelles qui savent peser les risques, déployer des systèmes de défense et se prémunir du pire. Quand bien même la majorité de ces films témoignent d’une audace revigorante, d’une énergie folle et d’une réussite artistique extraordinaire, le péril encouru par ces productions à risques se fait de plus en plus sentir. Une fois que le public commence à ne plus suivre, le roi cinéaste est nu et les flèches aiguisées par une corporation qui souffre de la perte de son hégémonie…Les producteurs qui viennent de l’industrie traditionnelle, sans véritable ambition artistiques sortent de leur carquois, prêtes à atteindre leurs cibles.

Un premier coup de semonce est tiré l’année 1977 après la mise en chantier de deux grosses productions, dont les ambitions respectives mêmes si elles se situent à des niveaux différents ont pour point commun d’affirmer avec virulence une personnalité d’artiste, de sublimer leur sujet dans des proportions inégalées et de bâtir un pont entre le cinéma classique et celui de la modernité. Le Convoi de la peur et New York, New York deux films phares du Nouvel Hollywood, vont subir un désaveu public, le premier connaît un four historique au box-office, le deuxième est un échec en salles et rentrera à peine dans ses frais. D’un côté le chef-d’œuvre de William Friedkin alors “en mode Werner Herzog”, qui revisite Le Salaire de la peur de Clouzot sous la forme d’une spectaculaire épopée nihiliste jusqu’au-boutiste et aux confins de la folie de l’autre côté Martin Scorsese, cocaïné jusqu’à la moelle, qui glisse ses obsessions et sa noirceur au sein d’un musical en carton-pâte qui s’assume comme tel, tout en rendant un hommage à Vincente Minnelli qui ne sera compris par personne. Dans les deux cas, le public est aux abonnés absents malgré les qualités indéniables des deux films. Le deuxième avertissement survient deux ans plus tard, en 1979, avec deux autres cinéastes emblématiques qui se laisseront à leur tour griser par leur toute-puissance éphémère. Soutenu par Universal et Columbia, Steven Spielberg met en scène son “Hellzapoppin en temps de guerre” avec 1941, un gigantesque barnum qui tient à la fois de la comédie foutraque magistralement réalisée que d’un caprice d’enfant grandeur nature sans aucun contrôle. 1941 entrera dans la légende hollywoodienne comme le seul bide de Spielberg même si le film s’est depuis remboursé en vidéo. Une autre production démente, dont le tournage aussi apocalyptique que son titre aura duré trois ans, le bien nommé Apocalypse Now, pousse encore plus loin la folie qui s’était emparée des cinéastes du Nouvel Hollywood. Le film est à juste titre considéré comme un classique instantané et depuis comme une œuvre majeure de l’histoire du cinéma, mais si les spectateurs répondent présents, les conditions de fabrication insensées d’Apocalypse Now vont terrifier l’establishment et Francis Ford Coppola ne bénéficiera plus jamais de cette liberté artistique au sein des studios, dont les dirigeants ne vont pas tarder à siffler la fin de la récréation suite à tous ces débordements faramineux.

Entre ces deux années décisives se révèle au grand public et devant une profession émerveillée Michael Cimino, qui signe avec Voyage au bout de l’enfer//The Deer Hunter un autre film essentiel de la décennie. Applaudi par les cinéphiles, encensé par la critique américaine et mondiale, malgré quelques accusations de racisme, couvert d’Oscars, Voyage au bout de l’enfer consacre son scénariste-réalisateur et lui apporte une liberté totale pour mettre en chantier un vieux projet qui lui tient à cœur et dont Steve McQueen devait être au départ la vedette. La United Artists, le studio des artistes par excellence, connaît quelques bouleversements internes et de nouveaux dirigeants veulent alors imprimer leur marque en produisant un long métrage susceptible de créer l’événement. Cimino est accueilli bras ouverts et un pont d’or lui est offert. Le cinéaste, d’une méticulosité et d’une exigence extrêmes, va faire exploser le budget du film, il ne cesse de faire construire des décors prodigieux en extérieurs au Montana, embauche toujours plus de figurants, impose ses choix dans tous les départements de la production en particulier pour les accessoires qui doivent être aussi nombreux que réalistes, multiplie les prises jusqu’à 50 parfois pour un même plan à rendre Kubrick jaloux et fait durer le tournage sur quatre saisons. La Porte du Paradis devient un véritable enfer logistique doublé d’un cauchemar financier, le budget finit par atteindre 44 millions de dollars. La United Artists est prise dans une spirale infernale et vide sa trésorerie, se sentant obligée d’aller jusqu’au terme de son pari. Le tout devant une presse spécialisée qui fait ses choux gras des exigences folles de Michael Cimino et de la supposée lâcheté du studio, tout en conditionnant l’esprit de ses lecteurs pour ce qui est décrit avec une rage destructrice comme une catastrophe annoncée. La Porte du Paradis aura besoin d’un miracle pour se sauver, et sauver son créateur démiurge ainsi que ses entrepreneurs. Mais comme chacun le sait, le miracle n’aura pas lieu. En juin 1980, les responsables de United Artists sont estomaqués à la vision du premier montage qui dure 5 heures et 25 minutes, ils parviennent à convaincre Cimino de réduire sa durée qui finalement atteint 3 heures et 39 minutes. A sa sortie officielle en novembre 1980, les spectateurs sont déroutés et les critiques assassines. La Porte du Paradis se révèle un bide monumental et historique, malgré la tentative du réalisateur et du studio de proposer un montage plus court totalisant 2 heures et 29 minutes qui casse d’ailleurs le rythme particulier du film et le rend encore plus abscons. Les salles sont désespérément vides. La United Artists est ruinée Raging Bull de Martin Scorsese, l’autre grand défi de la compagnie en cette année 1980, est heureusement parvenu à sortir avant la chute et se fait racheter par la MGM qui n’en finira pas, elle aussi, de subir toutes sortes de revers économiques et financiers dans les décennies suivantes. Enfin, Michael Cimino devient l’homme à haïr, il ne s’en remettra vraiment jamais malgré quatre autres films tournés en l’espace de 16 ans dont l’impressionnant L’Année du Dragon en 1985. Surtout, le Nouvel Hollywood est enterré lui aussi les réalisateurs redeviennent les simples employés des studios qu’ils n’auraient jamais dû cessé d’être selon les avis autorisés et auront intérêt à se tenir à carreau si leurs velléités d’indépendance défrisent les exécutives nouvellement arrivés, qui ont pour intérêt premier et pour beaucoup d’entre eux, unique la rentabilité à tout prix.

Ce désastre économique et “artistique” au sens où les répercussions pour une grande majorité de créateurs audacieux seront fâcheuses, espéré puis attendu par certains avec une délectation malsaine, prend un aspect doublement ironique. L’ironie première, il faut l’avouer assez mordante, est que les contempteurs les plus vifs et cruels de La Porte du Paradis sont les mêmes journalistes américains qui avaient encensé les cinéastes européens tels que Godard, Antonioni, Tarkovski ou Wenders, dont les films n’avaient justement pas peur de fonctionner sur un rythme lent et des ruptures de ton, d’installer un climat vaporeux, de multiplier les digressions, de proposer des personnages peu facilement identifiables et non définis selon des canons classiques, de mettre en exergue une vision personnelle qui devait primer sur toute autre considération. Pour ces mêmes raisons, Michael Cimino est, lui, voué aux gémonies…Si beaucoup de ces critiques se pâment devant la théorie de “la politique des auteurs” venue de France tout en la rejetant parfois violemment quand elle s’applique dans leur pays, il faudrait donc en conclure que l’importation aux États-Unis de ce paradigme fut une grossière erreur, voire une impossibilité de principe compte tenu des différents systèmes de production de part et d’autre de l’Atlantique. La question n’est néanmoins pas si simple, mais les contradictions qu’elle suscite sont particulièrement éclairantes même si ce débat de fond n’est pas l’objet de cet article. L’autre ironie du sort, beaucoup plus dramatique par ses effets, vient du fait que La Porte du Paradis ait été produit par un studio bien différent des majors companies comme Universal, Paramount, Warner ou Columbia. La United Artists a été créée par des artistes pour des artistes. Depuis sa fondation en 1919 par Charles Chaplin, David W. Griffith, Mary Pickford et Douglas Fairbanks dans l’intention de distribuer leurs œuvres, et malgré plusieurs soubresauts et une première faillite dans les années 40, ce studio a toujours été le repaire de producteurs indépendants qui accordèrent leur confiance aux cinéastes qui jouissaient alors d’une liberté inédite au sein du système hollywoodien. Aussi bien productrice de Billy Wilder que des James Bond, de Woody Allen comme de la série des Rocky, la United Artists connaît des années 70 flamboyantes tout en conservant son esprit d’entreprise familiale, associé à un flair exemplaire et à une gestion économique compétente et lucide. Quand les équipes dirigeantes changent en 1978 suite à une crise interne, l’ancienne équipe part fonder la compagnie Orion Pictures, le studio fonde tous ses espoirs sur Michael Cimino mais sans investir dans des projets commerciaux susceptibles de compenser d’éventuelles pertes. Et il ne s’en remettra pas. C’est donc tristement durant cette décennie, au cours de laquelle le pouvoir avait été remis aux artistes, que la United Artists sombre avec pertes et fracas alors que ses principes avaient été adoptés par la profession entière au-delà de toute espérance mais également avec une imprudence qui leur sera fatale.

Au-delà de toutes les discussions concernant l’histoire de la production de ce long métrage emblématique d’une époque si plébiscitée par les cinéphiles, le statut des réalisateurs du Nouvel Hollywood, les nombreuses théories sur l’économie du cinéma et sur l’évolution artistique de l’usine à rêves nées de son gravissime échec commercial, il faut bien admettre que La Porte du Paradis est avec Raging Bull le dernier chef-d’œuvre du cinéma américain des années 70 qui en a compté de très nombreux dont il est également le chant du cygne, et probablement le meilleur film de son auteur. Trente ans après sa sortie, La Porte du Paradis renaît devant nos yeux embués sous la forme d’une version complètement restaurée à l’initiative de l’éditeur américain Criterion. Après avoir longtemps hésité, Michael Cimino a accepté de participer à cette restauration et a même affiné une dernière fois son montage en établissant sa durée à 3 heures et 37 minutes. Si la réhabilitation de la La Porte du Paradis avait commencé depuis le milieu des années 80 dans certains cercles épars, c’est réellement depuis l’an dernier que cette opération a pris de l’ampleur. Le réalisateur court le monde avec son film, invité dans de nombreux festivals, choyé par les critiques et présenté à un public jeune avide de découvertes et de mythologie cinématographique. Quel étonnant destin que celui de Michael Cimino, aujourd’hui glorifié pour une œuvre qui a scellé sa déchéance programmée. Même si La Porte du Paradis ne deviendra jamais un film consensuel, il est d’ores et déjà devenu un classique qui ne cesse de révéler des pans de sa beauté plastique à chacune de ses visions.

Le parcours de Michael Cimino est plutôt singulier si on le compare avec celui de ses contemporains issus des écoles de cinéma ou de la télévision, dotés d’une culture cinéphile impressionnante et qui avaient quasiment tous une adoration pour le dieu cinéma depuis leur jeunesse. Etudiant en architecture, deux fois diplômé en arts plastiques, Cimino après avoir tâté de l’art dramatique à l’université en participant à des productions théâtrales a fait ses armes à New York en réalisant des spots publicitaires et des films industriels dès le début des années 60. Il entre à Hollywood grâce à l’écriture de scénarios, ses deux premiers travaux notables sont sa participation à l’écriture des scripts de Silent Running (1972) film de science-fiction écologiste de Douglas Trumbull, et Magnum Force (1973) la deuxième aventure de l’inspecteur Harry réalisée par Ted post et à l’occasion de laquelle il fait la rencontre déterminante de Clint Eastwood. Ce dernier est séduit par le travail de Cimino et surtout par le scénario de Thunderbolt and Lightfoot//Le Canardeur une hérésie que ce titre puis soutient le jeune scénariste dans sa volonté de le mettre lui-même en scène. Thunderbolt and Lightfoot est un premier film baigné dans une ambiance nostalgique, faux thriller et vrai road movie des années 70 situé dans des décors des années 40 et 50, une œuvre plutôt nonchalante traversée de quelques rares séquences d’action, c’est l’histoire d’une amitié qui se construit à travers des situations burlesques, des envolées dramatiques, des moments de grâce enfantine, de liberté et d’errance dans la nature, avec un personnage d’ancien truand rangé interprété par Eastwood confronté à la jeunesse agitée des seventies porteuse de changements profonds. De manière à la fois drôle et désenchantée, Thunderbolt and Lightfoot est tourné vers le passé tout en regardant avec inquiétude vers le futur. A sa façon, ce film discret annonce La Porte du paradis, même si Michael Cimino va d’abord secouer la planète cinéma avec un long métrage autrement plus violent, spectaculaire et bouleversant.

Cimino fait ainsi parler la poudre avec Voyage au bout de l’enfer, une fresque à la fois intime et épique sur les traumatismes générés par la guerre du Vietnam. Mais situé dans un milieu ouvrier de Pennsylvanie, peuplé d’Américains d’origines russe et ukrainienne, ce film raconte également l’histoire de l’Amérique à travers des communautés qui ont bâti cette nation et fondent son identité, et qui payent souvent pour cela un tribut très cher avec la guerre, la souffrance, l’exclusion et le sacrifice. Construit en trois actes, la période précédant l’incorporation des trois personnages principaux, la guerre sur le terrain et le retour difficile au pays, Voyage au bout de l’enfer présente aussi un environnement peu prisé par le cinéma américain, celui des ouvriers, des prolétaires, des cols bleus qui partagent leur existence entre leur travail pénible et leurs loisirs simples faits de beuveries, de disputes grotesques et de chasse en montagne alors que l’un des leurs, le plus jeune, prépare son mariage avant de rejoindre l’armée. A travers le destin tragique de trois collègues et amis emportés par la guerre, le scénariste-réalisateur affiche sa tendresse pour les classes laborieuses, décrit minutieusement leur vie, nous fait découvrir leur culture une communauté orthodoxe à l’échelle d’une ville, petit bout d’étoffe du patchwork que forme les États-Unis, raconte leurs espoirs déçus, et insiste sur la violence intrinsèque de cette nation fière qui confronte sa propre brutalité à celle des peuples qu’elle part combattre. En deux films, le road movie nostalgique Thunderbolt and Lightfoot et l’épopée tragique The Deer Hunter, on voit se dessiner les grandes lignes de ce que sera La Porte du Paradis, une tranche d’Americana douloureuse, une fresque romantique et barbare qui jette une lumière crue sur un fait historique si symbolique de l’édification d’un pays aux idéaux nobles mais qui préfère très souvent se conforter dans ses légendes plutôt que constater la trahison de ces mêmes idéaux.

La Porte du Paradis se compose également de trois actes, un prologue qui a lieu en 1870, l’action du film proprement dite 20 ans plus tard qui relate de façon romanesque sa version de la Johnson County War, puis un court épilogue situé en 1903. Il a parfois été reproché au film de prendre des libertés avec l’épisode historique qu’il relate. C’est ici qu’il faut pourtant rappeler une évidence propre à la création artistique, la réalité n’est pas nécessairement la vérité. En effet, Michael Cimino ne raconte pas exactement ce qui s’est passé en 1792, les personnages, même s’ils sont inspirés de personnes réelles, ont été complètement retravaillés, les faits ne sont pas tout à fait déroulés de la même manière, et surtout le combat final tel qu’il est filmé n’a quasiment pas eu lieu, puisque la cavalerie est intervenue très rapidement pour empêcher le massacre afin de faire taire dans l’œuf le complot criminel ourdi par les propriétaires terriens et soutenu secrètement par le gouvernement. Les habitants se sont vite rebellés et défendus et si assassinats il y a bien eu, c’est de façon sporadique, et perpétrés sur une durée étendue par les tueurs à gages engagés par les riches éleveurs. Voilà pour la réalité historique. Mais la vérité d’une époque ses destinées individuelles et collectives, sa société écartelée entre des aspirations contradictoires, son atmosphère électrique, ses conflits latents se situe à un autre niveau, c’est celle que cherche à traduire Cimino qui la construit devant nos yeux grâce à son traitement dramatique et formel ainsi qu’à des interactions entre personnages fortement typés. La Porte du Paradis s’offre ainsi d’un côté comme un monumental canevas mêlant plusieurs histoires individuelles, qui semblent parfois n’exister que pour elles-mêmes; mais qui finissent par converger lentement vers un climax d’autant plus douloureux qu’il se fait attendre avec angoisse puisque les enjeux sont énoncés très tôt, et d’un autre côté avec un souci incroyable du détail concernant tous les aspects visuels par la gestion des paysages, la composition précise des plans, l’utilisation de la lumière, la gestuelle des personnages, les mouvements de foule, les accessoires, les costumes, les décors qui procure au spectateur une palette de sensations qui finissent par faire sens. Et ce même si les trajectoires individuelles décrites dépassent la raison quand les forces contraires de la grande Histoire emportent les hommes et les femmes dans un chaos où la cruauté le dispute à l’absurde.

Michael Cimino convoque la figure du cercle comme motif principal pour signifier une aspiration à bâtir un film-monde dans lequel le mouvement circulaire représente une sorte de “progression sur place”. Dans cette volonté globalisante, cette figure « Le cercle, c’est la vie » rappelle le cinéaste dans une interview récente contient et résout de façon graphique tous les éléments contradictoires de l’existence…La vie/la mort, la joie/la douleur auxquels font face tous les personnages, puis formalise simplement avec l’appui de plans larges d’une nature aussi sublime qu’étrangère aux événements humains un univers dans lequel l’homme est incapable de s’élever sur un plan moral et spirituel. La valse sur fond de Beau Danube bleu à Harvard, l’arène du combat de coq à Casper, la scène de la danse folklorique sur patins à roulettes, la séquence de l’affrontement final qui évoque le schéma de lutte armée contre les Indiens sauf que les émigrants ont pris leur place, à tous points de vue, tous ces ballets incessants qu’ils soient connotés positivement ou négativement inscrivent la destinée humaine dans un cercle qui fait se répéter les petites histoires comme la grande. Et les personnages de se débattre vainement contre la pression des événements socio-historiques au sein de ce cercle en constante révolution. Une autre scène convoque avec une acuité cruelle ce motif pour introduire à l’image le personnage de Nate Champion interprété par Christopher Walken. Son premier acte est le meurtre d’un pauvre émigré qui venait de voler de quoi nourrir sa famille. L’ombre de Champion surgit derrière un drap agité par le vent, tel un futur linceul pour la victime. Il tire en trouant le drap et son visage apparaît au sein du cercle formé. Puis, après son forfait sanglant, le tueur s’éloigne vers le fond du plan et Cimino laisse apparaître le paisible paysage du Wyoming dans toute sa splendeur ce sont les grands espaces américains représentés par leur magnificence qui ont par l’entremise de Champion donné la mort, il n’y avait donc pas de place dans ce pays pour cet “étranger”.

La Porte du Paradis jette un voile sombre sur l’édification de la nation américaine. En filmant la violente opposition entre les éleveurs, les immigrés et les propriétaires terriens, Michael Cimino n’épargne pas ses compatriotes et décrit un monde cruel, raciste et sanglant, dans lequel la loi n’existe qu’au profit des puissants. En portant un regard acéré sur l’histoire des Etats-Unis, le cinéaste aime à confronter les mythes fondateurs et la réalité historique. Sa démarche est celle d’un romantique désabusé qui aime son pays tout en mettant en perspective les éléments constitutifs de la société américaine…Choc des civilisations, violence intrinsèque, conquête des territoires, individualisme forcené au sein de la communauté. Sa fresque westernienne démontre que les mythes du rêve américain et du melting-pot dissimulent l’existence d’un véritable cauchemar, malgré les entorses faites à la réalité des faits ; et il n’est donc pas surprenant que le public ait détourné les yeux de ce spectacle. Pourtant, La Porte du Paradis est très loin de n’être qu’une épopée sanguinolente et désenchantée. De l’approche méditative adoptée par Cimino et du lyrisme intime que n’aurait pas renié un David Lean naît une profonde mélancolie, car ce qui intéresse en premier lieu le cinéaste sont l’ambivalence de ses personnages et leur rapport au temps. Trois époques, trois personnages principaux dont l’aspiration profonde est de s’émanciper d’un contexte qui ne leur laisse aucune chance de survie physique ou morale.

Tel un spectateur, le shérif James Averill issu de l’élite de la Nouvelle-Angleterre avec un Kris Kristofferson au visage minéral, dont les émotions sont difficiles à deviner déambule dans cet univers avec ses traits fermés, ayant échoué à mener à bien la mission “civilisatrice” évoquée dans le discours du révérend de la prestigieuse université. Avec ses principes moraux confrontés à la dure réalité de la lutte des classes et sa tendresse pour les gens de peu, Averill relaie le point de vue de Cimino. Dans la séquence d’introduction, Billy Irvine (John Hurt) son camarade diplômé laissait à juste titre deviner que ce speech solennel n’était que pures sornettes car les maîtres ne pouvaient partager leurs privilèges avec les couches sociales les plus basses de la nation en construction. Quand Irvine déclame « Tout est fini ! » après la fête de la remise des diplômes c’est le vrai récit qui commence, soit une méditation sur la désillusion et la face cachée des idéaux. Pendant que Irvine, bouffon pathétique, noie sa lucidité dans l’alcool, Averill tente de se rattacher à un seul objectif emporter la jolie Ella loin de ce purgatoire mais son caractère nonchalant et sa tristesse insondable le placent dans la position d’éternel retardataire. Il sera condamné à retourner parmi les siens et sa première compagne vieillissante et figée comme la photo les représentant, et aperçue à trois reprises dans le film, et on le retrouvera filmé errant sur son bateau au large de Newport tel un spectre. Son rival dans le cœur de la jeune prostituée n’est autre que Nate Champion, que le spectateur a appris à détester dès sa première apparition. Mais Cimino a l’audace de ne pas facilement condamner ce dernier, car ce personnage aussi a un rêve illusoire s’installer avec Ella qu’il aime sincèrement dans sa modeste maison naïvement décorée de papiers journaux qui sont une image de la civilisation, à laquelle fait aussi partie ce tueur au sang-froid. Qu’importe si dans cet environnement délétère, les moyens que Champion emploie sont éthiquement condamnables, semble nous suggérer le scénariste-réalisateur. L’impressionnante performance de Christopher Walken, entre colère rentrée et douceur maladroitement exprimée, confère à cet homme de main retrouvant sa liberté une dimension à la fois honorable et tristement humaine. Ayant trahi sa classe sociale, il finit par y être violemment ramené quand il en vient à s’opposer à ses employeurs l’Association représentée par l’ignoble Canton, formidablement campé par Sam Waterston. Dans cet étrange triangle amoureux, il reste Ella jouée par Isabelle Huppert. Michael Cimino a le mérite d’attribuer à ce personnage de petite vertu prostituée et gérante de maison close une noblesse à nulle autre pareille dans le film. Figure libertaire mais aspirant à une vie de petite-bourgeoise, victime de la violence masculine, elle ne répugne jamais au combat et semble finalement avoir un ascendant sur ses deux prétendants. Mais elle aussi devra payer le prix de toutes ses illusions. On peut se demander aujourd’hui comment ce trio de personnages, qui ne se laissent pas certes aisément déchiffrer, a pu à ce point attiser la haine des critiques en 1980. Ils expriment le romantisme douloureux d’un cinéaste, se refusant à disparaître dans un environnement sans pitié qui réserve la loi, l’argent et les territoires à une classe dominante.

Dans une dialectique entre mélancolie et vision démystificatrice de l’Histoire, la signature visuelle de La Porte du Paradis, qui échoit au génial chef opérateur Vilmos Zsigmond, se caractérise par la présence persistante de fumées, de sable, de poussières, par une colorimétrie marron-ocre en ville comme dans les intérieurs et des couleurs vives et fortement nuancées dans les épisodes pastoraux. La photographie mise au point par Zsigmond s’avère exceptionnelle dans sa luminosité diffuse, sa matérialité et son intemporalité, elle donne à ressentir la présence de forces imperceptibles, qui parcourent les paysages naturels et qui accompagnent les mouvements de foule que Michael Cimino organise dans sa mise en scène au relief saisissant. Les plans constitutifs de l’image sont souvent animés dans la profondeur et apportent une dynamique totalisante au service d’une vision collective. C’est le cas par exemple du plan à l’intérieur de la taverne de John H. Bridges (Jeff Bridges), dans lequel Christopher Walken debout a une position dominante à l’image alors que Kris Kristofferson est assis à une table sauf que le réalisateur a organisé un point de fuite grâce à une fenêtre située derrière ce dernier, on y observe une foule passer et surtout un jongleur en train de s’exercer. Ainsi James Averill ne paraît plus en situation de faiblesse face à Nate Champion, et son discours est soutenu visuellement par la communauté. Amateur de littérature et de cinéma russe, le cinéaste compose également des plans d’une poésie fulgurante lorsqu’il filme les immigrants à leur arrivée à pieds ou en train ou en plein labeur avec contre-plongées, lents travellings latéraux, ciels majestueux. La réalisation de Michael Cimino oscille ainsi entre naturalisme obsessionnel et complète abstraction, soit encore une démonstration de sa visée cosmogonique qui ne doit rien laisser au hasard et qui oppose matérialisme et spiritualité. Par la puissance évocatrice de ces images, c’est l’être humain qui ressort anobli, alors que l’histoire contée est plutôt celle d’une négation de l’Humanité comme communauté de destin. Heaven’s Gate, le titre du film, correspond au nom de la patinoire qui accueille le petit peuple à l’occasion de fêtes le patin à roulettes, la danse et de retrouvailles chaleureuses, ou bien pour la mobilisation en vue du combat pour leur survie. C’est ici, et ici seulement, dans cette enceinte inscrite dans un espace-temps particulier emprunt de nostalgie précisons néanmoins que la tonalité sépia concernant de la séquence des patins a roulettes dans le film de 1980 a été fortement atténuée dans le montage de 2012, que Cimino parvient à faire vivre une véritable communauté, entre fraternité bruyante et déchirements comme dans un film de John Ford, son maître. Malheureusement cette communauté ne peut qu’entrevoir la porte du paradis, car c’est l’enfer qui lui sera finalement promis.

En 2012, au festival Lumière de Lyon, à l’occasion de la réédition triomphale de La Porte du paradis, fraîchement restauré. Il avait savouré en tremblant la standing ovation des 5000 spectateurs accroché aux bras d’Isabelle Huppert. Michael Cimino fut le temps de deux ou trois films un immense cinéaste travaillé par le classicisme américain, la modernité européenne et le romanesque russe, le digne descendant de John Ford, de Samuel Fuller, de Clint Eastwood, mais aussi de Visconti et Leone, l’égal de ses pairs générationnels Coppola, De Palma ou Scorsese. De son parcours de cinéaste, il confiait lors de cette rencontre lyonnaise de 2012…

Vous êtes la dernière merveille, puis on vous écrase, puis on vous remonte à nouveau. Ce rituel américain est tellement archétypal qu’on en fait même des films avec montée, chute, remontée, on pourrait citer mille titres ! Ce schéma exige que vous soyez traîné dans la boue puis que vous renaissiez couvert de sang.

Michael Cimino, les voix perdues de l’Amérique

par Jean-Baptiste THORET

La grande fête de mariage qui ouvre Voyage au bout de l’enfer s’achève par un étrange rituel, une sorte de jeu potache mêlant superstition et communion collective où les mariés, enivrés, croisent leur bras et font boire à l’autre une coupe de vin, en veillant à ne pas en renverser le contenu. Vu de loin, au milieu de la foule des convives et d’un vacarme musical, Steven et Angela semblent s’acquitter brillamment de la tâche. Mais un détail, que personne n’a vu, ou voulu voir, montre qu’une goutte, une seule, est tombée sur la robe de la mariée. Signe prémonitoire du drame qui s’annonce, Steven reviendra du Vietnam en cul-de-jatte et sa femme, elle, finira catatonique au fond de son lit. Ce détail, a priori anodin, fonctionne pourtant comme le punctum de la séquence, le violent démenti de son insouciance joyeuse, sa vérité dévoilée surtout, puisqu’en déplaçant violemment l’instant présent du côté rétrospectif, surgit l’éclat élégiaque du cinéma de Michael Cimino, cette façon viscontienne de filmer le présent comme un temps immédiatement évaporé, un état du temps impossible à envisager autrement que du point de vue de sa disparition. Cette conscience aiguë, éclatante, tragique d’être toujours en retard sur les événements, le monde qui vient et l’Histoire, constitue le réacteur mélancolique de tous les films de Cimino, leur secret magnifique, la force puissante qui irradie autant une forme épique avec tous les plans de la Porte du paradis qu’intime. A quoi aurait ressembler le Guépard filmé à la manière d’un home movie ? Sans doute à Voyage au bout de l’enfer ou à la Porte du paradis, dont on sait désormais qu’ils sont les deux films les plus importants du cinéma américain de ces quarante dernières années. Dantesque. Le retard, soit la malédiction qui a frappé les personnages de Cimino, passeurs malgré eux d’une métaphysique de l’anachronisme réfléchie de film en film. C’est Thunderbolt avouant au jeune Lightfoot qu’il arrive «dix ans trop tard» dans le Canardeur ou, exemplairement, James Averill dans la Porte du paradis, dont la vie se résume à une succession de retards et de rendez-vous manqués de la remise de son propre diplôme, sur l’Histoire, et lors de la bataille finale. Et l’on n’y peut rien. Le retard ciminien est existentiel, quoi qu’on fasse, il revient toujours par le fond du plan, sous la forme d’une réplique, d’une petite école d’antan qu’on pensait évanouie et qui réapparaît comme un mirage d’Amérique intacte le Canardeur, par un regard auquel on s’accroche en vain, celui de Christopher Walken par exemple dans la dernière partie de Voyage au bout de l’enfer, lorsque son double et alter ego, Robert De Niro, revient le chercher dans ce bouge dantesque de Saïgon avec la conviction profonde que l’évocation d’un passé commun empêchera le pire. Enfin, par cet échange déchirant entre Mickey Rourke et Caroline Kava dans l’Année du dragon, qui lui avoue ne plus avoir le temps d’attendre. Cimino lui-même s’est toujours situé à contre-courant de son temps, tel un retardataire volontaire convaincu que l’écart, le retrait, le pas de côté, constituait la manière la plus juste de saisir le monde, il fut le seul cinéaste de sa génération à aller chercher Clint Eastwood pour tourner et produire son premier film. Il préféra faire de son Voyage la tragédie intimiste d’une communauté ouvrière de Pennsylvanie, plutôt qu’un pamphlet anti-guerre de circonstance sur l’engagement catastrophe de l’armée américaine au Vietnam. 1980, tandis que les télévisions passent en bouclent le manifeste publicitaire du futur président acteur et se préparent cinématographiquement et politiquement à la résurrection en trompe-l’œil de la scène primitive américaine, Cimino pose ses caméras dans le Wyoming, en quête du moment où les portes du paradis et d’Ellis Island se sont ouvertes sur l’enfer.

Sa focale était marxiste, mais son rêve était un rêve d’Amérique. Volonté très fitzgeraldienne de revenir à ce moment où tout a commencé à dysfonctionner, de traquer l’endroit de la fêlure originelle, de l’Histoire, des couples, de l’Amérique contemporaine, des communautés autrefois fordiennes, avec l’espoir fou de les réparer, voire de les reprendre, au sens couturier du terme. D’où faudrait-il repartir pour que le capitalisme moderne converse avec les espaces sacrés de l’Amérique ? Pour que James et Ella vieillissent ensemble sur un bateau au large de Long Island ? Pour que les Polacs et les Chinois vibrent d’un seul corps sous la bannière étoilée ? Enfin, pour que l’Amérique soit ce qu’elle aurait dü être ? Totems. Cette façon qu’il a eu de s’emparer des blessures de l’histoire américaine avec le Vietman, le racisme, l’envers sombre du capitalisme aurait pu faire de lui l’incarnation bigger than life de la rage critique qui animait les cinéastes de sa génération, mais Cimino ne s’est jamais senti appartenir à cette galaxie disparate qu’on baptisa, après coup, le Nouvel Hollywood. Il ne possédait ni l’anarchisme rieur d’un Don Siegel ni l’ironie désabusée d’un Robert Altman, encore moins le militantisme sérieux d’un Warren Beatty, qui la même année que la Porte du paradis, tournait lui aussi sa charge marxiste avec Reds, biopic âpre sur la vie de John Reed, journaliste américain et communiste qui couvrit la révolution russe. Comme si la relecture critique des seventies, pour euphorique et nécessaire qu’elle fut, péchait un peu par myopie, trop centrée sur les années 60, les droits civiques, l’Asie du Sud-Est, Richard Nixon et les hippies. Cimino avait d’autres totems en tête, d’autres aimants, Visconti, Ford, Peckinpah, Vidor et son Rebelle dont il a longtemps souhaité réaliser le remake. Surtout, il était inconsolable. Chez lui, pas d’issue possible à ce retard existentiel, pas de solution politique ou de coin de ciel dégagé à contempler, pas d’homme providentiel à suivre, pas de bulle cinéphile à l’intérieur de laquelle s’abriter. Ses films nous laissent toujours abasourdis, comme Eastwood à la toute fin du Canardeur, rechaussant ses lunettes de mort-vivant, tandis que le corps effondré de son jeune compagnon scelle la fin d’une parenthèse de vie enchantée qui fut un beau mirage. Le présent n’a pas d’avenir. Cimino lui-même n’était pas dupe…

Faire des films, c’est inventer une nostalgie pour un passé qui n’a jamais existé.

S’inventer des mirages, seul moyen de conjurer, un peu, ce retard qui nous colle à l’esprit. Cette idée d’une Amérique originelle et idéale enfouie dans les plis de l’inconscient du pays, Cimino n’a cessé de la traquer et d’en constater en même temps l’inexistence. Il en a même fait l’aveu à travers le personnage de Stanley White, le flic halluciné de l’Année du dragon, qui au milieu du film reconnaît à la manière d’un Achab moderne, poursuivre «quelque chose qui n’existe pas». Mais en poursuivant, les héros ciminens ont ressenti et ont vécu. Et parfois la force de leur croyance, de leur enthousiasme, voire de leur naïveté, leur ont permis de voir ce qu’ils désiraient, un mirage vrai, à l’image du Medecine Man à la toute fin de l’ultime The Sunchaser. C’était le cœur incandescent des films de Cimino. Leur versant solaire avec ce rêve de coïncidence entre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’on voudrait qu’il soit et son versant lucide…

Vivre, c’est apprendre qu’on n’apprend pas à survivre aux pertes inconsolables.