Dans les années 1960, Jane Fonda est une des figures les plus en vue de l’Amérique contestataire. Féministe, militante des droits civiques pour la communauté afro-américaine, soutien les Black Panthers, engagée contre la guerre du Vietnam et le gouvernement. Elle participe au scénario du film Le Retour/Comin Home tourné en 1978, dix ans après l’offensive du Têt et l’assassinat de Bob Kennedy. Cinéaste de la contre-culture, Hal Ashby s’est associé pour ce projet à Jane Fonda, à la fois actrice et productrice et donne une place prépondérante à la musique des années 1960, les chansons deviennent le support de la narration. Il y a dans son intégralité « Just Like A Woman » de Bob Dylan, « Sympathy For The Devil » des Rolling Stones. Jon Voight remporte le Prix d’interprétation masculine à Cannes en 1978, ainsi que l’Oscar du meilleur acteur et Oscar de la meilleure actrice pour Jane Fonda.

JANE FONDA & JON VOIGHT BRUCE DERN

LE RETOUR par Samir Ardjoum

1978. Belle date, année de tous les dangers et réveil du cinéma US qui, enfin, regarde derrière lui afin de bousculer les fantômes vietnamiens du passé. Magnifique Retour ! Dur de placer des mots pour qualifier des maux. Situation complexe qui nécessite souvent des silences, des jeux de regards, quelque musicalité, des haussements d’épaule…Et puis les tombeaux s’ouvrent et c’est la débâcle. De temps en temps, des voix s’élèvent, des bouts de lettres, des instants de vies qui viennent dissiper tout malentendu, tout discours poussiéreux, et qui nous offrent des vies volées. Des milliers de jeunes croyants, ayant foi en la liberté, en une certaine tendance de la démocratie, partirent combattre d’autres jeunes, tous de la même génération, qui bloquèrent la logique pour s’engouffrer dans l’un des conflits les plus sanglants de la deuxième moitié du siècle dernier, la guerre du Viêt Nam. Dans un premier temps, et ce contrairement à des idées reçues, Hollywood n’éprouve que très peu d’intérêt à l’égard de ce conflit…Plusieurs raisons expliquent le désintérêt des studios. Premièrement, ils ne sont pas obligés, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, de participer à l’effort de guerre. De plus, Hollywood évite toute controverse politique suite au film Les Bérets verts (John. Wayne, 1968), l’un des plus décriés de la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, le public manifeste un faible enthousiasme pour les films-Viêt Nam, non seulement car la guerre est impopulaire, mais également à cause de la médiatisation télévisée du conflit. L’immédiateté des images séduit davantage que la fiction cinématographique. » Avec Taxi driver de Martin Scorsese, Le Retour, somptueux film de Hal Ashby de 1978, représente l’une des rares exceptions éparpillées dans une production US assez surprenante. Les américains ne veulent pas (re)voir la défaite de leur armée, et boycottent toutes images qui pourraient leur rappeler de lointains et mauvais souvenirs. L’histoire de ce film est assez rocambolesque. Initialement tourné par Bob Rafelson, qui avait été préféré à John Schlesinger…Vous avez besoin de tout sauf d’une vielle folle britannique, ce sera finalement Hal Ashby, le tonitruant réalisateur de Harold et Maude, qui mettra la main dans le cambouis. Le résultat est bouleversant, dépravé et légèrement larmoyant. Obligés de verser quelques larmes, car rares sont les séquences paralysées, et beaucoup de tendresse et de tristesse émaillent ces kilomètres de pellicules argentées qu’Ashby, monteur de formation, a su magnifier avec une grâce qu’il ne retrouvera plus jamais. Une bonne histoire dans les mains, un cahier d’une centaine de pages qu’il serait impossible de jeter à la poubelle, un scénario qui existe, qui parle à tous, à des vétérans, à de jeunes étudiants, à des gosses friands de flingues et de sang dégoulinant de sauce pop-corn, tous seront attirés par cette histoire qui caresse la beauté des corps perdus.

Aujourd’hui, un groupe tel que The Rapture réussit à clamer « Open your heart ». Durant les années 1970, difficile de retrouver cela dans la production US des films de guerre. De mauvais souvenirs perdurent, surtout avec ce film nauséabond réalisé par John Wayne, le ténébreux co-pilote de la droite américaine, Les Bérets verts. Très simplement, l’acteur roublard exprimait avec sincérité sa solidarité avec le gouvernement Johnson, et plus tard celui de Nixon, qui envoya à l’abattoir des centaines de jeunes américains dans une guerre qui ne leur parlait en aucune façon. Une œuvre telle que Le Retour peut se vanter d’avoir remis les pendules à l’heure, d’avoir réussi à réveiller une conscience, celle d’un peuple qui ne voulait plus voir la réalité en face et qui frémissait le temps d’une mélodie meurtrière. Le punk allait éclater, Reagan devenir président des Etats-Unis, et la saga Star Wars avait déjà commencé. Le Retour arrive donc dans un climat assez chargé, porté par sa productrice, une femme d’influence qui, on l’oublie souvent, fut la cheftaine de la logique contestataire aux USA l’actrice Jane Fonda. Elle en parle toujours fièrement, de ce film, avec la larme à l’œil…Nous avons porté ce film pendant six ans, quand j’en ai eu l’idée, après avoir parlé avec des soldats gravement blessés, nous étions en 1973 et personne n’était prêt à financer un film pareil. Je ne sais d’ailleurs pas qui le tournerait aujourd’hui. L’histoire est malheureusement simple, une femme dont le mari est au ViêtNam se prend d’affection pour un jeune blessé de guerre, paralysé des deux jambes. Cette marque de sympathie se transforme progressivement en un subtil échange amoureux, qui deviendra admirablement physique. Le mari finit par rentrer à la maison. Le théâtre peut donc commencer…Je n’avais pas revu ce film depuis 25 ans, je l’ai accompagné récemment dans un festival à Vienne et j’ai été émue et profondément troublée par les échos qu’il peut avoir aujourd’hui. Jamais quand j’ai gagné l’Oscar, trois ans après la fin de la guerre du Viêt Nam, je n’aurais pu imaginer que je reverrais un jour le film dans ces conditions, que nous en serions à nouveau là, qu’il serait possible de connaître pire…Indirectement, Fonda cite la guerre en Irak et c’est toujours le même merdier qu’elle condamne, se disant sans doute que les choses n’évolueront jamais, plus jamais. Voir Le Retour, c’est découvrir un pays abattu, pénétré de l’intérieur et handicapé à un point qu’il est difficile d’imaginer. Ashby, tout au long de cette œuvre, présente des personnages complètement ruinés par un destin intraitable, et qui tentent malgré tout de se frayer un chemin dans cette jungle impitoyable. Toujours cette devise renoirienne qui revient, « chacun à ses raisons dans ce monde ». Triste à signaler, mais le film montre des êtres ordinaires, des gens comme vous, moi, d’autres, des gens qui veulent réinventer l’amour, qui veulent embellir le sexe, qui veulent jouir différemment. Impossible d’oublier cette séquence, ce rapport sexuel, cet effusion de bonheur entre John Voight et Jane Fonda…C’était une scène importante pour moi parce qu’elle allait à l’encontre des clichés machistes. Le personnage de John Voight lui fait découvrir la jouissance sans la pénétrer. Pour l’époque, c’était une vision audacieuse. J’ai reçu des lettres de femmes qui me remerciaient parce que j’étais sur lui. Eh oui, je le chevauchais ! Pour moi, c’était la bataille de la pénétration.

Ce sera un énorme succès public et critique, dont les 3 Oscars avec Acteur, Actrice et Scénario seront les fers de lance de cette véritable bataille gagnée contre un système académique, celui du film didactique. Il y a beaucoup de justesse dans ce Retour, des moments assez surprenants où l’on plane tant la beauté du geste, l’acuité du regard et l’interprétation toute en finesse offrent une forme de documentaire qui détermine les lignes de la fiction. Trente ans plus tard, le film n’a pas pris une ride, et nous parle considérablement.

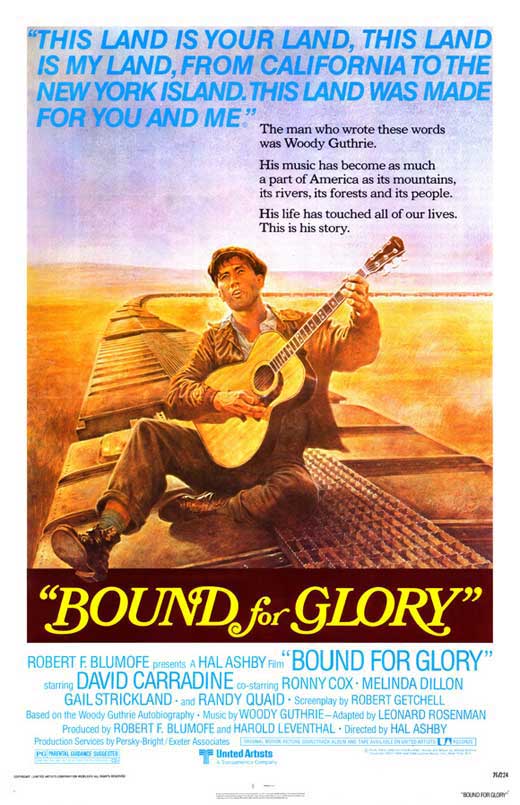

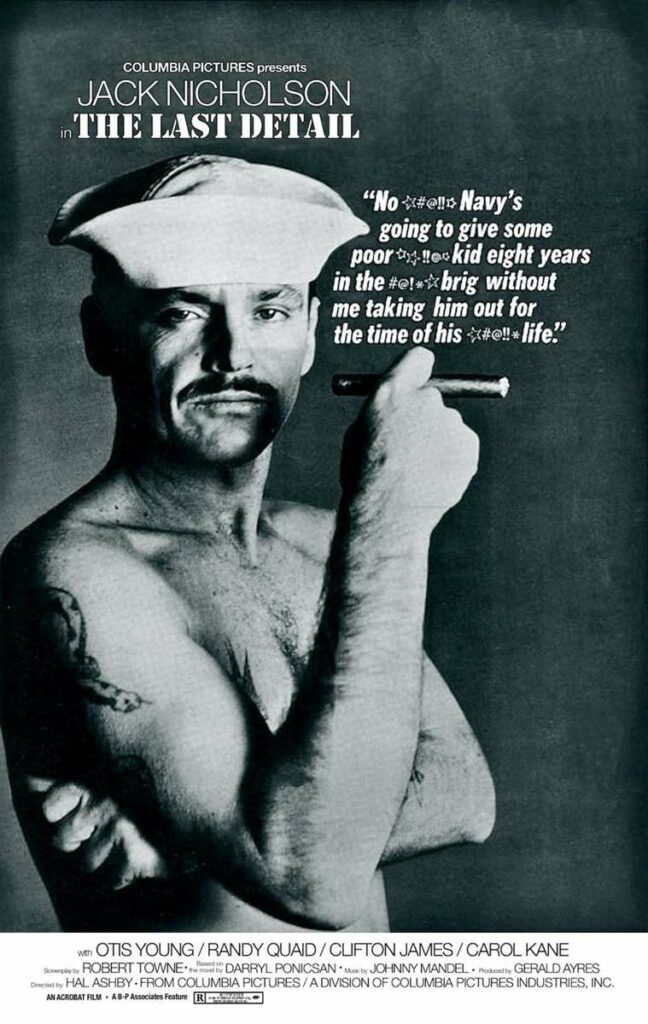

Réalisateur, Monteur, Acteur et Producteur américain né le 2 septembre 1929 à Ogden, Utah (États-Unis), mort le 27 décembre 1988 à Malibu (Californie). À l’âge de 17 ans, il quitte la maison familiale pour se rendre en Californie. Travaille à Hollywood dans les années 1950 employé puis assistant-monteur pour les studios Universal. Années 60, Ashby devient monteur pour Norman Jewison en 1965 sur le film Le Kid de Cincinnati. La collaboration entre Ashby et Jewison se poursuit alors que ce dernier produit le premier film réalisé par Ashby, une comédie dramatique intitulée Le Propriétaire. Les films d’Ashby sont considérés comme des œuvres marquantes du cinéma américain des années 1970. Ainsi Harold et Maude, une comédie d’humour noir qui passe d’abord inaperçue lors de sa sortie en 1972, atteint au fil des années le statut de film culte. En route pour la gloire est une biographie du chanteur Woody Guthrie. Le Retour est un drame sur la réinsertion de deux vétérans du Vietnam et vaut à Ashby sa seule nomination à l’Oscar de la mise en scène. Bienvenue, mister Chance, satire politique adaptée par Jerzy Kosinski d’un de ses propres romans, fournit à Peter Sellers l’occasion d’un dernier grand rôle. Bienvenue, Mister Chance est aussi la dernière vraie réussite de Ashby.

En 1982, son film Lookin’ to Get Out est très mal reçu par la critique et ne connaît pas le succès. Rolling Stones est un simple enregistrement d’un concert de la tournée américaine du groupe. La comédie Match à deux et le film noir Huit millions de façons de mourir ne reçoivent au mieux qu’un accueil tiède tant du public que de la critique. Ashby termine sa carrière à la télévision. À ce moment, la santé de Hal Ashby est déjà déclinante. Il meurt d’un cancer du pancréas, à l’âge de 59 ans, le 27 décembre 1988. Toujours cité à l’écart du système hollywoodien, est vu comme un exemple de la culture underground voire contre-culture. Il peut être catalogué comme faisant partie du nouvel Hollywood et de l’ensemble des Movie Brats. Ses films portent une mélancolie sociologique analysant la société américaine des années 1970, la postérité de la guerre du Vietnam ou de la génération flower power.

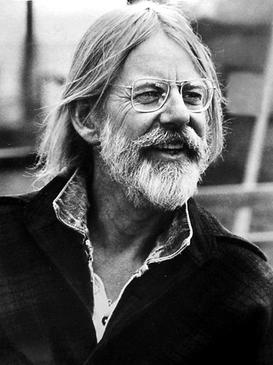

Hal Hasby astre déchu du Nouvel Hollywood

par Samuel Douhaire

Cinéaste anticonformiste, adulé dans les années 1970 et devenu un paria la décennie suivante. Des cheveux longs, une barbe blanche jamais taillée « qui pendait comme du lichen » des lunettes roses en métal trop grandes, des jeans à pattes d’eph ou des pantalons de velours élimé invariablement portés sur des sandales…Avec sa dégaine de « hippie drogué » Hal Ashby n’avait pas vraiment le look d’un cinéaste, même dans le cadre plutôt permissif du Hollywood des années 1970. Il fut pourtant l’un des réalisateurs les plus respectés du cinéma américain de l’époque, grâce aux succès de Shampoo avec Warren Beatty en coiffeur pour dames cavaleur et de Retour. Ses films sont portés par des personnages non conformistes, comme le marin à grande gueule interprété par Jack Nicholson dans La Dernière Corvée (1973). Des antihéros contestataires, à son image. Fils de mormons, Hal Ashby (1929-1988) avait quitté le lycée à 16 ans, était déjà marié et divorcé à 17. Grand amateur de marijuana et de femmes avec cinq mariages pour autant de divorces et des dizaines de petites amies, de préférence grandes, blondes et athlétiques, il était aussi hédoniste qu’engagé, militant pour les droits civiques, avant d’aider financièrement des paysans californiens en grève. Sa carrière est marquée par « le dédain pour la rigidité des hiérarchies et les étiquettes figées qui caractérisaient l’industrie » jusqu’à la fin des années 1960, « où un type pouvait rester sa vie durant assistant sans jamais devenir réalisateur ». Sur Harold et Maude (1971), Ashby pousse Charles Mulvehill, un simple directeur de production avec qui il s’entend bien, à devenir producteur à part entière. Et sur le tournage de La Dernière Corvée, il promeut le cameraman Michael Chapman directeur de la photographie. Avant de passer à la réalisation, la quarantaine venue, Hal Ashby fut l’un des monteurs les plus appréciés de Hollywood pour sa puissance de travail phénoménale et pour son efficacité. Sur le tournage de Retour, Jon Voight rate la scène-clé de son discours, trop improvisée, trop bavarde. Ashby et sa science du rythme rattrapent le coup au montage et la séquence devient bouleversante. Jon Voight lui doit sans doute son Prix d’interprétation à Cannes et son oscar…Le perfectionnisme d’Ashby, couplé à sa haine de l’autorité et à une consommation de plus en plus folle de drogues en tous genres, finira pourtant par lui jouer des tours. Après la catastrophe industrielle de La Porte du paradis (1980), de Michael Cimino, les financiers ont repris le pouvoir dans les studios, et les cinéastes trop indépendants du défunt Nouvel Hollywood n’ont plus la cote. Pour punir Ashby, jugé coupable d’avoir accumulé les rushes et d’avoir inutilement fait durer le montage de Lookin’ to get out (1982), la société de production Lorimar lui retire le projet de Tootsie au profit de Sydney Pollack. Trois ans plus tard, il est viré de la post-production de Match à deux après avoir proposé, avec un certain sens de la provocation, un premier montage de vingt minutes sans la moindre ligne du dialogue écrit à prix d’or par le dramaturge Neil Simon. Et le pire est à venir, en 1986, Ashby est carrément exclu du plateau le dernier jour de tournage du polar Huit Millions de façons de mourir, avec interdiction d’accéder à la salle de montage. L’humiliation de trop pour « Captain Fumette » ce sera son dernier film…

USA Nation traumatisée…

Deux corps nus qui s’enlacent, se lient, se nouent en réalité la scène n’est pas longue, ni esthétisée, simplement belle. Et forte. Il ne s’agit pas d’un film sur le handicap, sur la compassion ou sur la compensation. Coming home n’est pas un mélodrame malgré ce qu’on a pu lire ici ou là, il n’y a dans cette scène ni à aucun moment du film la moindre trace de sentimentalisme, de mièvrerie. C’est un mélodrame, en fait mais qui penche du côté du drame, pas du mélo.

John Voight à Jane Fonda…Tu as changé de coiffure !! // Qu’en penses-tu ? // Très joli !

Bruce Dern à Jane Fonda, bien plus tard…Qu’est-il arrivé à tes cheveux ?!

Ces deux micro moments, en échos ou en miroirs, avec la confrontation indirecte des trois personnages, constituent sans doute sans qu’on s’en rende compte, le plus souvent deux moments essentiels du film le moment de la vraie bascule, l’instant où Jane Fonda oublie son image permanentée, quelque part entre la poupée sexuée créée par Vadim à l’image des pinups des décennies passées, en réalité l’image la plus conforme de la ménagère américaine, très bourgeoise et très rangée et le visage de la suffragette, très engagée dans ces années-là. On est au moment où tout bascule. Et pour elle-même, et pour tous, ce ne sera pas aussi simple. Son engagement comme bénévole, au service des grands blessés mutilés du Vietnam, à l’instant où son époux capitaine part précisément pour le Vietnam, c’est au début sa façon à elle de s’engager pour la nation, très naïvement de servir. Et l’instant, très symbolique, où elle retrouve sa coiffure d’origine, correspond, de façon encore assez confuse à l’appréhension d’une autre réalité l’engagement, au nom d’une « liberté » manipulée et très virtuelle dans une guerre absurde, incompréhensible, mortelle et mortelle pour l’Amérique puisque perdue d’avance.

Coming home est le premier film consacré à la guerre du Vietnam. Pas tout à fait auparavant il y avait bien eu quelques panégyriques patriotards, en forme d’autojustification comme les Bérets verts. Il y avait eu aussi la tentative assez remarquable d’Elia Kazan, the Visitors, sur l’après Vietnam, plus que critique, déchirée et évidemment très mal perçue. Coming home ose à son tour entrer dans le traumatisme. D’autres œuvres importantes suivront, Voyage au bout de l’enfer la même année, Apocalypse now, Full metal jacket, Platoon…Une des différences essentielles, une singularité forte de Retour, c’est précisément que l’histoire, à aucun moment à l’exception d’une très courte escale, presque une villégiature, une respiration très ratée où les couples se retrouvent à Hong-Kong ne se passe au Vietnam. Et le titre, très polysémique est tout sauf anodin le retour, c’est évidemment celui du mari, tragique, mais c’est aussi le retour, tout aussi tragique, de l’Amérique sur elle-même. Et les personnages qui se rencontrent, se déchirent et s’aiment, sont évidemment des emblèmes. Au plan technique, la réalisation très sobre repose essentiellement sur deux figures récurrentes, souvent très critiquées, alors même qu’elles lui donnent encore plus de force. Une BO faisant appel aux plus grand groupes de l’époque à des œuvres souvent très célèbres, des Beatles aux Rolling stones, de Tim Buckley à Buffalo Springfield, de Bob Dylan à Aretha Franklin, de Jimi Hendrix à Jefferson Airplane et à Steppenwolf…Et même si la musique peut sembler parfois envahissante elle provoque au contraire, quand elle passe en sourdine, une véritable immersion dans l’époque, encore plus forte aujourd’hui. Le montage alterné, systématique, et parfaitement maîtrisé, particulièrement fort dans les scènes ultimes avant de passer à la réalisation, Hal Ashby était un grand monteur, totalement reconnu, et c’est précisément cette maîtrise du montage, sa grande fluidité dans Coming home qui permet de compenser les trous du scénario, provoqués par la succession ininterrompue des scénaristes…Et le montage finit même, comme aux premiers temps du cinéma et tout autant que le récit lui-même, à donner tout son sens au film. Sa profondeur.

Son évolution à elle passe évidemment par la rencontre avec l’ancien marine mutilé, presque détruit mais d’autres dans le film ne s’en sortiront pas, mais porteur d’une rage de vivre encore plus forte, d’abord incontrôlée, puis sublimée par la rencontre amoureuse, jusqu’au recul, toute haine évacuée, tout ressentiment aboli et aux conférences devant une jeunesse en train de se reconstruire. La fin n’en est pas optimiste pour autant car il s’agit bien d’un drame dont personne ne peut sortir intact. Le retour est inévitable attendu, appréhendé, ridicule, impossible, d’une vulgarité extrême (l’alcool, les blagues très grasses des marines, l’impossibilité de rentrer dans la vie « normale ») et finalement placé sous le signe de la tragédie à l’instant où la vérité éclate et où l’amant et le mari se trouvent face à face. Des emblèmes, tous ne sont pas prêts, tous ne peuvent pas avoir le recul, et l’histoire demeurera tragique, au moins pour l’un d’eux. « Explique-moi, espèce d’ordure, comment tu peux comprendre ! » Par les voix de trois comédiens magnifiques, au-delà d’eux-mêmes, Coming home dit un traumatisme. Un ancien combattant, soldat ruiné, dans son fauteuil, souriant, paisible, évoque son passé vietnamien, et toutes les guerres, face à une assemblée d’étudiants, plus qu’intéressés à l’évidence. Un ancien combattant, un autre soldat perdu, seul, debout devant l’océan, se dévêt, court sur la plage, et pénètre dans la mer. Coming home dit aussi une purification. Et la catharsis est double au sens premier, tout d’abord, celui qui confronte le spectateur au spectacle et à son propre drame, mais aussi au bout du récit, à son terme le dépouillement, le retrait des oripeaux, et le plongeon…

Ne demeure, face à la mer, que le silence de l’homme nu…