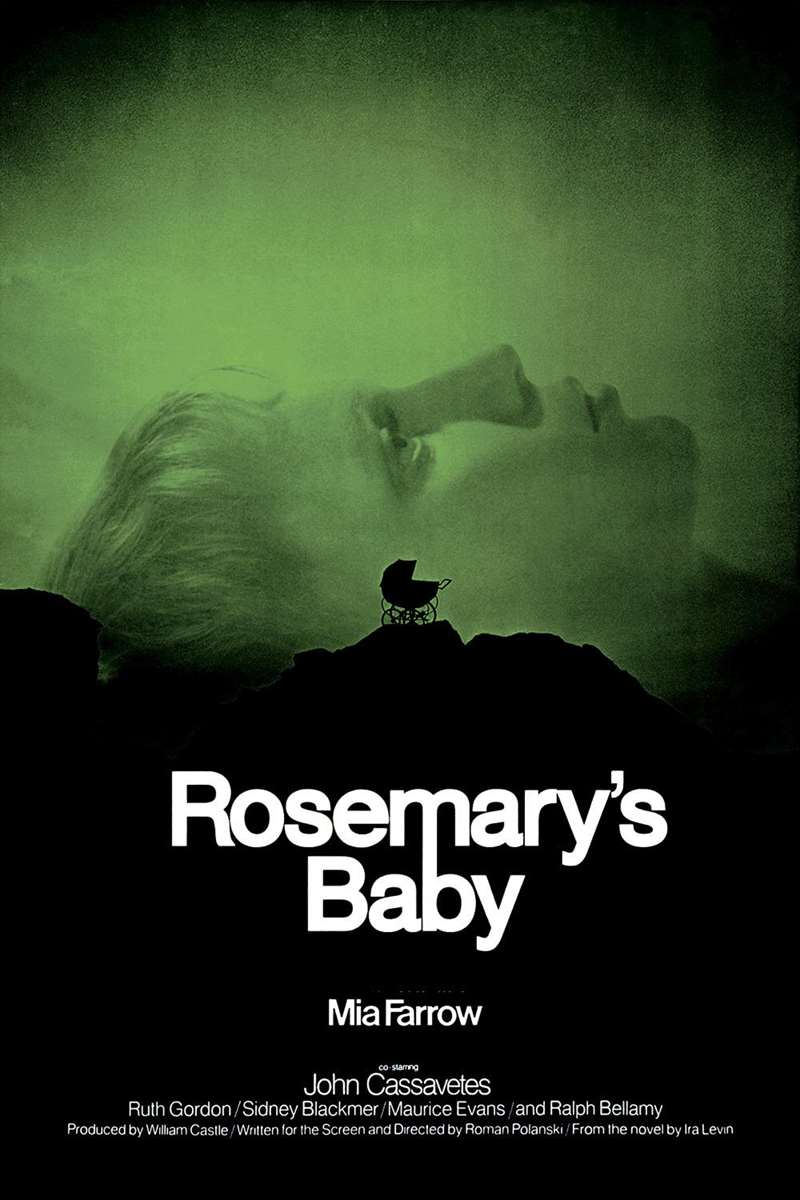

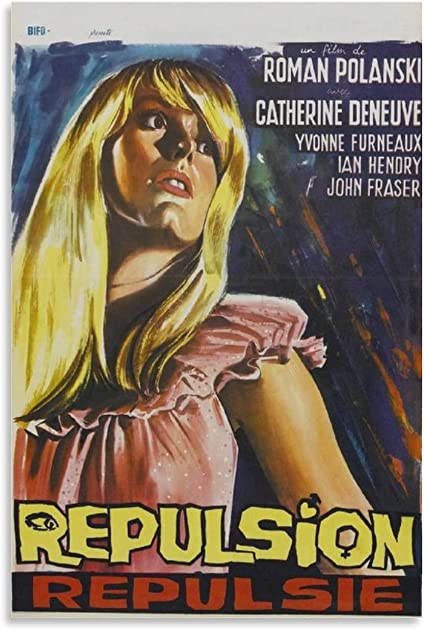

À son arrivée en 1967, Roman Polanski replonge dans l’univers domestique de Répulsion pour réaliser un inquiétant film d’épouvante aux relents ancestraux. Interrogation d’un mal tapi sous la surface, point de vue paranoïaque sur un complot qui contaminera toute la décennie suivante, Rosemary’s Baby vaut autant pour être le film charnière dans la carrière du cinéaste que la représentation d’une étrange asphyxie basculant vers le cauchemar absolu. Le générique sur lequel s’ouvre le film se déroule comme dans un rêve étoilé et sa musique flamboyante ne fait qu’attester la plongée dans un univers harmonieux, de pure surface. Or, derrière ce panoramique latéral où défilent les cimes urbaines de New-York, où s’incruste le lettrage rose bonbon d’un improbable mélodrame, un motif de clavecin atonal vient dérégler la comptine et jeter une ombre sur ces notes d’irréalité. La menace débordera de la coupe et surgira d’un plan pris en plongée dans lequel lignes et tonalité frappent par leur archaïsme menaçant. L’architecture du Dakota Building dans lequel va se jouer la grossesse de Rosemary jouée par Mia Farrow s’est dessinée et palpite à l’écran comme un intrus frappant à la porte, un corps étranger dans le ventre de New York…

L’OMBRE D’UN DOUTE… par Romain Genissel

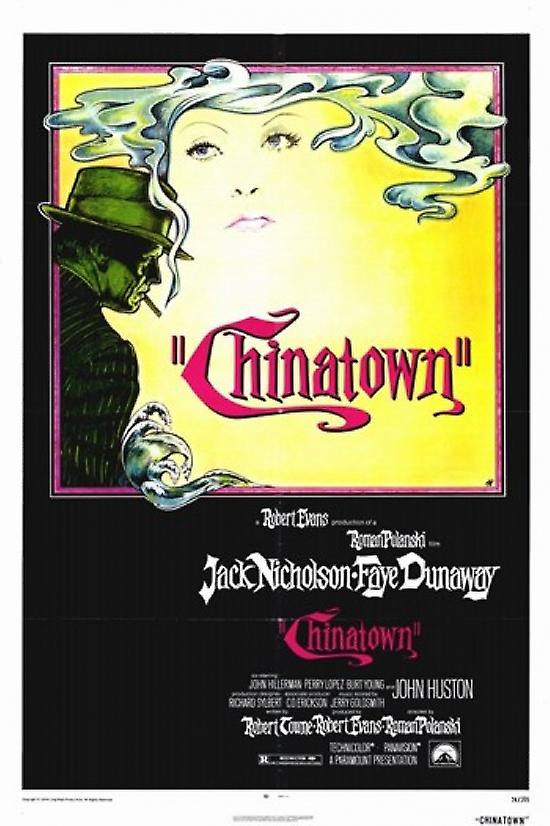

…La prouesse de Rosemary’s Baby tient à ce champ des possibles où le suspense nait de l’apparent calme d’un monde sous lequel bat une pulsation primitive. Force fondée sur un subtil jeu avec le hors-champ des hallucinations ? et la vision indubitable d’une forme palpable à l’écran, le ventre de Rosemary. Polanski, déjoue ici les traits du film d’horreur, réalise dans sa scène finale une sorte de paroxysme du possible fantasme maternel. La traversée du miroir-placard, le mouvement porté de la caméra, les déformations visuelles qui noient toute vision claire du cercle satanique que Rosemary vient de pénétrer, trouveront leur indiscernable achèvement dans l’invisible présence du bébé. Chef-d’œuvre qui se poste à la lisière du cinéma classique et moderne, Rosemary’s Baby a semble t-il touché les angoisses souterraines du public américain en remportant dans les salles un immense succès populaire. Catalyseur des angoisses d’une Amérique qui prend acte d’un mal congénital et hume le parfum d’une paranoïa pendue à son cou, Polanski aura eu le don de satisfaire les arcanes du genre hollywoodien tout en agitant son miroir frondeur et surréaliste. La peur engendrant un mouvement de repli, toute la lignée de films américains qui suivra cet enfant monstrueux sera coordonnée à un étrange basculement qui verra un individu combattre une communauté vampirisée, un système démoniaque. Théoricien du cinéma américain des années 1970, Jean-Baptiste Thoret, écrira…L’enfantement, la grossesse monstrueuse, comme figure récurrente de l’époque appelle deux lectures…la première concerne le système des studios qui, à l’instar de Rosemary Woodhouse, voient naître en leur sein un corps étranger, une entité monstrueuse. Comme si sous la pression des soubresauts d’alors, le refoulé devenait le seul genre susceptible de rendre compte des nouvelles réalités politiques et sociales. L’Amérique qui envoie ses jeunes au casse-pipe à des milliers de kilomètres de chez eux, qui lâche la bride aux recherches génétiques et industrielles, sans se soucier des retombées écologiques, constitue le terreau d’un mal qui provient de ses entrailles. Suite logique à ces considérations, le néo-noir Chinatown de prolonger cette fiévreuse défiance du monde sous le soleil d’un Los Angeles où les secrets d’une corruption généralisée seront une fois encore bien enfouis…

Un bébé mystérieux… par David Perrault

Après l’échec de Cul-de-sac et du Bal des vampires, Bob Evans, alors vice-président de la Paramount, appelle Roman Polanski et, sachant qu’il aime le ski, lui propose un film sur le sujet, Downhill Racers. Arrivé à Hollywood, le jeune réalisateur polonais rencontre Bob Evans qui lui confie le script. Ce dernier en profite aussi pour lui glisser les épreuves d’un livre d’Ira Levin intitulé Rosemary’s Baby. Bob conseille à Roman de commencer par le second…Epuisé par son voyage et le décalage horaire, Polanski se dit qu’il remettra cette lecture au lendemain. Il feuillette le bouquin et, happé par cette étrange histoire, le dévore d’une traite…J’avais les yeux qui me sortaient de la tête…C’est le bébé le plus célèbre de l’Histoire du cinéma qui entre en gestation…Porté par une campagne publicitaire intrigante avec l’affiche et son célèbre « Pray for Rosemary’s Baby », le film est un succès retentissant, et à l’instar de Psychose ou de L’Exorciste traumatise toute une génération de spectateurs. Pourtant, Roman Polanski aborde l’épouvante comme jamais personne auparavant, en ayant l’air de rien. Même Jacques Tourneur, qui jusqu’alors était le cinéaste référence en matière de fantastique suggéré, n’avait atteint un tel degré d’épure. Polanski, non content de ne rien montrer, se permet aussi d’abandonner totalement l’imagerie gothique inhérente au film d’épouvante, point de clairs-obscurs ici, ni de zones d’ombres, encore moins de demeures hantées inquiétantes. Rythmée par la « gentille » berceuse de Krzysztof Komeda, l’intrigue se déroule au sein d’un immeuble cossu de New York, baigné dans une lumière apaisante. Résultat, la peur et le malaise s’en voient décuplés ! Et les spectateurs persuadés d’avoir vu le satanique bébé durant la projection furent à l’époque nombreux. Evidemment, il n’en est rien. En effet, et même s’il trouvait le livre d’Ira Levin parfaitement mené, Polanski s’est vite trouvé face à un problème…Agnostique, le cinéaste ne pouvait traiter cette histoire de diablerie au premier degré, à moins de trahir sa vision plutôt rationnelle du monde. Pour la crédibilité, il adopte donc la solution suivante, le doute. Rosemary est-elle victime d’un complot satanique ? Ou victime d’hallucinations liées à sa douloureuse grossesse ? Ce trouble basé sur une vision subjective et l’adoption d’un point de vue unique deviendront la marque de fabrique des plus grands films de Roman Polanski. Et fera de lui LE cinéaste de la paranoïa. Polanski a compris une chose, la peur est un murmure. Il construit son récit par petites touches insidieuses et apparemment quotidiennes jusqu’à atteindre un sentiment de terreur paroxystique rarement égalé. La confrontation finale est un must. Mia Farrow, « mère courage » en proie aux forces du mal, y est bouleversante et provoque encore le frisson…Rosemary’s baby est devenu, après plus de trente ans, le chef-d’œuvre absolu de l’horreur suggestive.

24 FILMS EN 60 ANS DE CARRIERE

Krzysztof Komeda de son vrai nom Krzysztof Trzcinski1 est un pianiste, compositeur polonais de musique de films et de jazz, né à Poznan le 27 avril 1931 et mort le 23 avril 1969. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et tout en terminant ses études de médecine puis en exerçant comme laryngologue, il commence à se produire en tant que musicien. Il utilise alors le pseudonyme de Komeda, afin de cacher son activité à ses collègues médecins. Abandonnant la médecine, il joue en 1956 au premier festival de jazz de Sopot avec son sextuor, qui est considéré comme la première formation à jouer uniquement du modern jazz en Pologne « instinctivement musicien, très silencieux et assez fascinant » C’est en 1958 qu’il compose sa première musique de film pour le court métrage Deux hommes et une armoire de Roman Polanski. Cette rencontre est déterminante pour lui car en dehors de Répulsion, il est l’auteur de toutes les musiques des films de ce réalisateur jusqu’à sa mort en 1969.

Tout le monde connaît Krzysztof Komeda…sans le savoir. Tout le monde a vu Rosemary’s baby, ou presque. Mais peux connaissent l’auteur de l’intrigante musique du film, la berceuse du générique susurrée par une sensuelle voix féminine, n’est autre que le taciturne et charismatique Komeda, Polonais d’origine, venu à Hollywood à la demande de son grand ami et déjà star Roman Polanski. En 1968, lorsque Roman Polanski fait venir Komeda à Los Angeles pour la musique de Rosemary’s Baby, Komeda a déjà signé la musique de deux films du jeune réalisateur polonais. D’abord, en 1962, Knife In The Water, un premier film de Polanski, avec une musique qui oscille entre be-bop joyeux des années 60 et tonalités sombres, ce qui permet une interprétation incisive de la violence bouillonnante et de l’inévitable claustrophobie du film. D’autre part, en 1967, Komeda s’était montré capable de concocter une horreur sonore parfaite pour Le bal des vampires de Polanski. La partition de Krzysztof Komeda pour Rosemary’s Baby devait relier le drame tendu du premier avec l’étrangeté surnaturelle du second.

De toutes les compositions de Komeda, le thème de Rosemary’s Baby intitulé ‘Rosemary’s Lullaby’ doit être le plus connu. Il met en vedette la voix sans paroles de Mia Farrow et une mélodie simple et nostalgique quelque chose de doux, d’absent, de content, moitié chanson et moitié souffle, complètement privé. La composition de Komeda et l’accouchement de Farrow attirent un public profondément intrusif dans un espace maternel consacré où, alors qu’une tension croissante dans l’instrumentation enveloppe la berceuse, on entend une menace qui s’insinue délicatement. Le drame naît d’une composition simple et contrastée, et la berceuse introduit en douceur le doute omniprésent qui s’empare du chef-d’œuvre de Polanski. Lorsque le refrain revient sous des formes diverses joué à gratter sur les cordes, repris dans des chants occultes, délivré tranquillement au piano solo il vient s’ajouter à l’insupportable malaise. Mais aussi effrayante qu’elle puisse être, la partition de Komeda a plus de points communs avec les musiques de films noirs et new wave français et en particulier la partition révolutionnaire de Miles Davis pour Ascenseur pour L’échafaud de Louis Malle qu’avec le son d’horreur archétypal qui s’est développé en Italie. C’est en partie une différence générique, les auteurs français se sont tournés vers le jazz, et l’horreur a embrassé le potentiel effrayant du synthétiseur et du prog-rock. Mais c’est aussi parce que Komeda a essayé de remanier le rôle passif et discret de la musique de film. Son matériel est rarement conçu pour traîner en arrière-plan et tend à éviter les atmosphères filandreuses au profit de compositions audacieuses.

La partition fait irruption dans un jazz de boîte de nuit paisible. Pour accompagner les New-Yorkais sataniques qui vivent au côté de Rosemary, la partition s’inspire de la musique folklorique d’Europe de l’Est, les thèmes discordants passant de la peur au klezmer vif. Le thème de la berceuse revient dans une réincarnation saisissante sous forme de valse. Avec cette édition de la partition vient une chance de redécouvrir les subtilités et les innovations d’un grand compositeur et de son œuvre la plus connue. Dans l’histoire du duo Komeda-Polanski, il existe de nombreux emplois de solos, par définition « esseulés » dans le champ sonore, en particulier lorsque ces solos se font entendre avec réverbération, ce qui est le cas fréquemment chez Komeda. Il en va ainsi de ces notes de piano réverbérant, en échos répétés lugubres, qui ouvrent Rosemary’s Baby et que Jerry Goldsmith reprendra, consciemment ou non, dans Alien (1979).

Komeda utilise très peu d’instruments tout le long de sa collaboration avec Polanski, laissant toujours apparaître à l’instar d’un Ennio Morricone, le corps vivant et insolite d’un instrument plutôt qu’une masse orchestrale souvent potentiellement hégémonique. Même dans un film au budget hollywoodien tel que Rosemary’s Baby, le duo Komeda-Polanski s’arrangera pour ne pas avoir recours à des effets symphoniques spectaculaires. A contrario, on y travaille soigneusement les solos, comme par exemple l’emploi d’un piano au tout début du film, rappelant peut-être toutes les pièces pour piano composées autour de la figure du diable. Un autre solo reste par ailleurs marquant, dans la scène, climax du film, où Rosemary découvre son bébé avec un seul cuivre dissonant et muselé suffit à évoquer un animal donnant une indication monstrueuse de l’hybridité physique du bébé laissée hors champ. Si le recours au Jazz et aux solos instrumentaux sillonnent les travaux communs de Komeda et Polanski, comme autant de voix intérieures ou intimes, et avec diverses fonctions et conséquences, l’emploi du chant mériterait aussi d’être cité d’autant qu’il prend racine très tôt dans le parcours polanskien. Les voix chantées chez Komeda-Polanski semblent ainsi, aussi signifiantes que troubles, comme cela est le cas avec Le Bal des Vampires. Dans ce film, les voix chantées reprennent ouvertement un cliché du cinéma fantastique, qui a recours régulièrement aux chœurs pour souligner leur nature « fantastique » les voix peuvent être associées ici à celles des morts, des revenants ou des sirènes reprenant en ce sens la grande tradition des épopées classiques comme Ulysse. Mais ces chants d’outre-tombe, figures musicales de « l’absence omniprésente », du « passé présent », du hors champ horrifique, sont marqués là aussi par une assez forte réverbération, en particulier avec l’emploi d’une voix hybride perdue la nuit dans les couloirs du château et dans l’âme du jeune assistant interprété par Polanski. D’ailleurs, cette voix ambiguë relève probablement davantage d’une plainte de loup-garou que d’une sirène, chant ou écho de chant volontairement teinté ici de détresse et qui vient peut-être nous rejoindre dans la salle obscure par l’espace sonore évidée et vaste qui semble l’enrober.

Mais le trouble cultivé dans les chants chez Komeda-Polanski trouvera son apogée dans Rosemary’s Baby, où c’est la voix de l’actrice Mia Farrow qui ouvre le film à travers la berceuse. Cette berceuse, fondement ancestral de l’éducation maternelle et de la transmission générationnelle, est elle aussi ambiguë, d’abord par son statut énonciatif…S’agit-il d’un chant « off », d’un « hors champ », d’un « flash-back » sonore ? d’une première hallucination ? mais aussi par sa tonalité faussement douce et « rose » à l’image de la typographie du générique d’ouverture car ironique. Cette berceuse est une sorte de « trompe l’œil » alors même que sa fonction originelle est de guider et de rassurer, fausse piste, ou chant de sirène véritable cette fois, destinée peut-être à remettre en question la confiance des spectateurs dans la sacro-sainte voix maternelle, et dans la nature même de la voix et de l’enfance. Par ailleurs, à cette berceuse, le duo Komeda-Polanski fait correspondre dans le film, en écho ou en miroir, les incantations des sorciers et des sorcières, les deux chants devenant alors peut-être liés musicalement et philosophiquement parlant. Dans ce duo, la voix hante probablement ainsi l’espace et l’imaginaire, elle nous rappelle sans cesse, et dans un trouble profond, la présence de la bouche, des cordes et des corps fantômes, que nous ne voyons pas mais que nous pouvons sentir.

Krzysztof Komeda aura été, au long des années 60, tout à la fois pianiste, chef de bande, compositeur de jazz et auteur de thèmes pour une poignée de films signés principalement Polanski donc, mais aussi Jerzy Skolimowski, autre grand méconnu. Dans Rosemary’s baby comme dans Cul-de-sac coexistent avec bonheur des chansons limpides, des ritournelles tordues, des fragments d’easy-listening, preuve de l’inventivité, entre ironie et effusion lyrique, de Komeda.