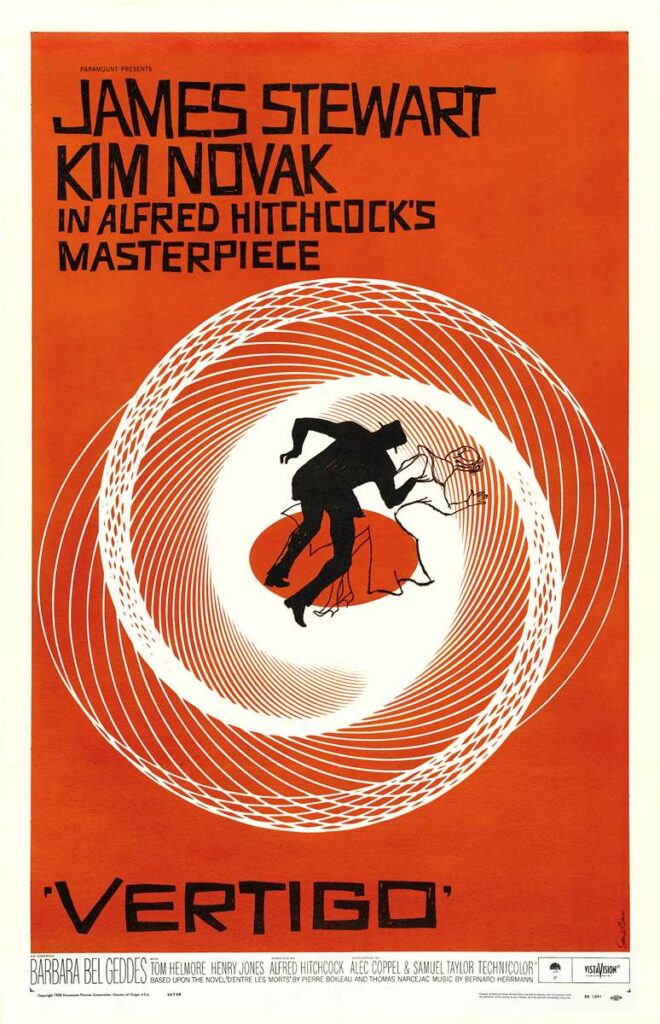

En 1960, deux films similaires et particuliers mis en scène par deux légendes, arrivent sur les écrans de cinéma Le Voyeur, en avril sur le territoire britannique, et Psycho, en septembre aux Etats-Unis. Deux films qui se ressemblent mais qui n’auront pas le même destin, Michael Powell sera mis au ban du cinéma britannique pour avoir osé montrer la perversité de sa société quant à Alfred Hitchcock, il verra Psycho devenir son plus grand succès public, même si la critique est mitigée à la sortie du film. Pourquoi ? Une partie de la réponse réside sans doute dans les différences dans les carrières de Powell et d’Hitchcock, le premier ayant été connu pour des drames magnifiques le plus souvent d’époque, là où le second a un passif dans la réalisation de films aimant bousculer les habitudes du spectateur via sa mise en scène, comme Fenêtre sur Cour ou Vertigo. La forme joue un rôle aussi, là où Powell piège le spectateur dès les premières minutes de son film pour le mettre en état de choc et l’attacher de force à son personnage principal meurtrier, Hitchcock préfère lui laisser croire qu’il regarde un drame classique, avant de refermer petit à petit son piège. Psycho est un film sur le hasard et les conséquences d’un acte. La caméra des plans d’ouverture du film se resserre sur Phoenix jusqu’à choisir une fenêtre…Encore une après Fenêtre sur Cour…Et à y pénétrer pour tomber sur un couple sans réel avenir. Quand Marion Crane, en fuite avec ses 40 000 dollars, tente de rouler sous la pluie et décide de s’arrêter à un motel, elle ne peut pas savoir ce qui peut lui arriver. Elle regrette son geste impulsif mais doit l’assumer, ou tout du moins essayer. Elle veut une meilleure vie, se rapprocher de son amoureux endetté, les choses peuvent s’arranger. Il pleut à verse sur la route qu’elle prend pour Fairvale, elle décide de s’arrêter pour la nuit au Bates Motel.

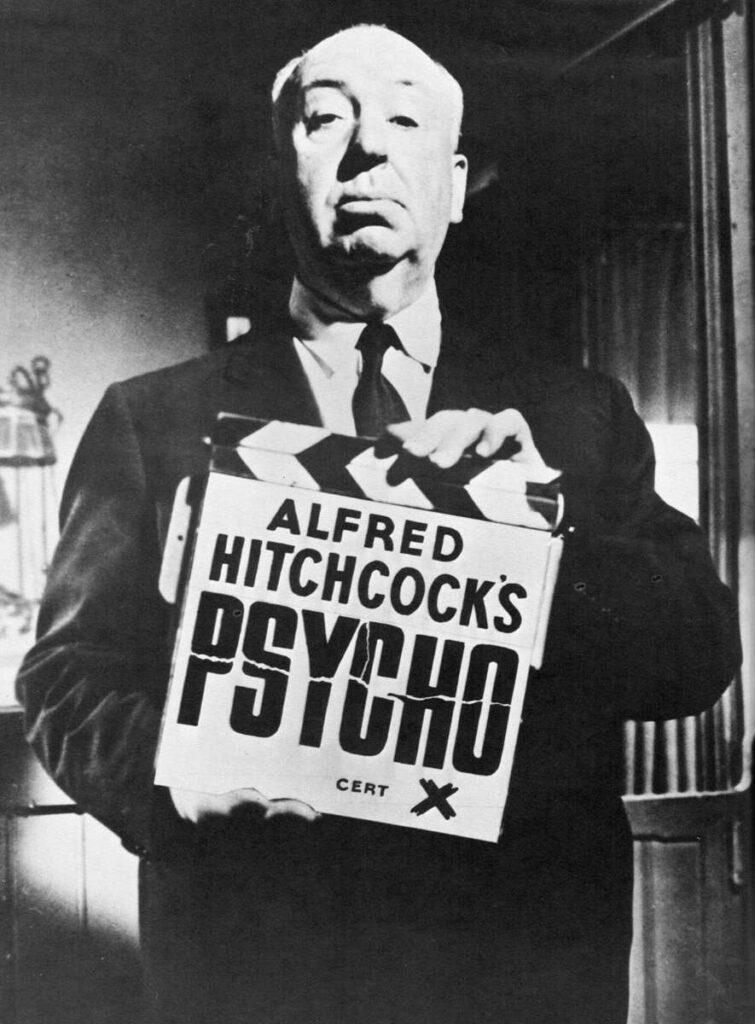

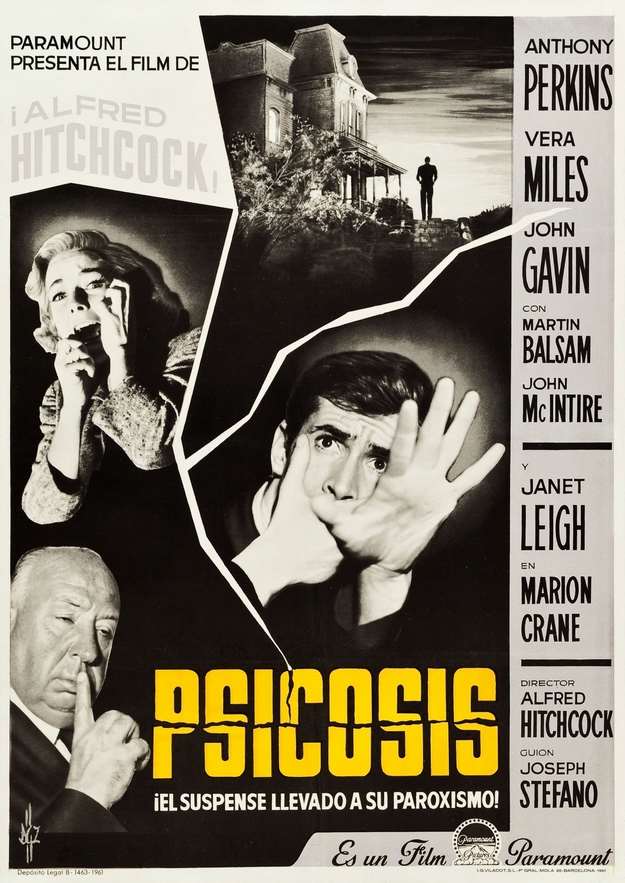

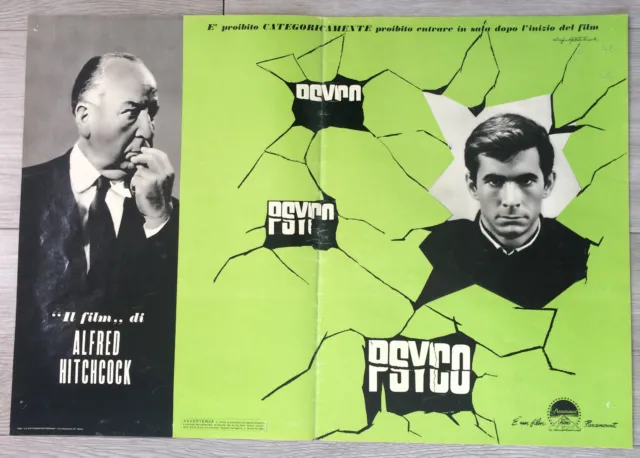

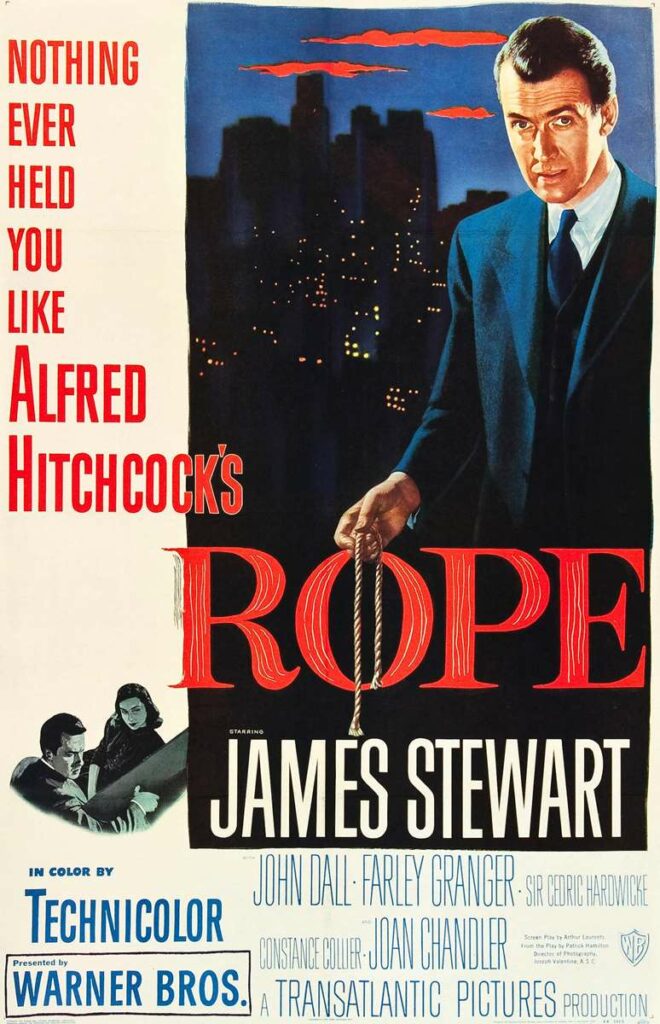

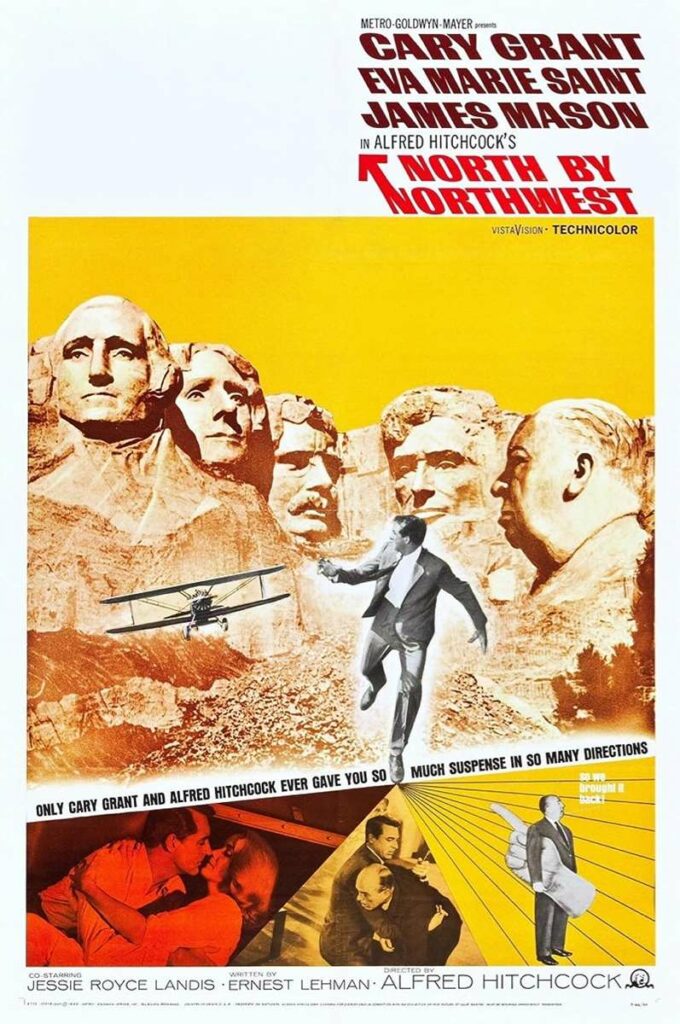

Avec un budget serré arraché à la Paramount qui ne croyait pas vraiment au succès du film, le britannique décide de repasser au noir et blanc et de reprendre l’équipe technique de sa série télévisée, Alfred Hitchcock Presents, pour maîtriser les coûts, il sous-paie aussi ses acteurs et actrices, notamment Janet Leigh mais aussi pour se sentir à l’aise durant le tournage, il fait appel uniquement à quelques intervenants extérieurs, comme Saul Bass ou Bernard Herrmann. Les décors sont minimalistes et recréés dans les studios Universal, sur un plateau dédié aux productions télévisées, quant aux prises de vue en plein air, elles se veulent sobres et réalistes, sans surenchère ni artifice. La transition North by Northwest–Psycho, sortis à une année d’intervalle, représente ainsi les deux extrêmes de la carrière du britannique avec le grand spectacle en couleur et rythmé d’un côté, un film très sobre et cloisonné de l’autre qui peut rappeler La Corde. Psycho est une pure merveille de subversion. Subversion d’un cinéma enfermé dans des codes de production et de narration sur le point de s’écrouler, des romances au cinéma et du cinéma d’Hitchcock lui-même. Pas de grandes têtes d’affiches masculines comme Cary Grant ou James Stewart en rôle principal et présents dans les deux derniers films du cinéaste britannique, Vertigo et North by Northwest, le seul pouvant s’approcher de ce statut, John Gavin, étant relégué au second plan. Une protagoniste principale, Marion Crane, qui disparaît au bout de 50 minutes alors qu’elle semble être le sujet principal du film. Le semblant de MacGuffin que constitue l’argent volé par cette dernière est jeté négligemment dans un marécage boueux. Le tout est présenté dans un trailer humoristique diffusé au cinéma, où Hitchcock s’amuse à surjouer les guides de plateaux de tournage enthousiastes. Tout est fait pour déstabiliser le spectateur et lui faire perdre ses repères et ses habitudes. En tant que tel, la première heure de Psycho est un chef d’oeuvre à elle seule. Même en la revoyant, le spectateur continue d’être surpris par la maîtrise d’Hitchcock dans sa mise en scène et sa narration, remplie de détails graphiques ou verbaux. Il est aussi aidé par la performance de Janet Leigh, parfaite en femme torturée par son choix mais qui tente de vivre avec, et Anthony Perkins. Aussi, Hitchcock gère parfaitement le rythme, comme le montre la première séquence au motel, entre Marion et Norman. En douceur, il rend l’atmosphère oppressante au détour d’une remarque un peu sèche de Marion à l’égard de la mère de Norman, puis malsaine avec cet œil qui épie une chambre avant que le cri de la femme sous la douche ne glace le sang du spectateur. Enfin vient l’horreur, quand, pendant dix minutes, Norman nettoie consciencieusement la pièce du crime. En une petite heure, Hitchcock a mis le spectateur dans sa poche avec une sobriété déconcertante.

La suite est plus classique sur le plan narratif, et Vera Miles et surtout John Gavin sont moins charismatiques que Janet Leigh, ce qui occasionne parfois des baisses d’intensité dans la seconde partie du film. Cependant, Hitchcock en profite pour soigner ses cadres et ses effets. Il joue avec le corps et le sourire de Perkins, le force à se contorsionner pour regarder un cahier de réservation et créer ainsi une ombre inquiétante, lui fait jouer les faux candides de façon réjouissante, lui fait regarder la caméra en souriant et profite de sa taille et de sa mobilité pour le faire surgir d’une porte, couteau en l’air, sans crier gare. Il trouve des angles de caméra particulier, joue avec la lumière, notamment dans la cave des Bates, est magnifique, donnant au film par moment un côté expressionniste, renforcé par les gros plans sur les visages. Psycho apparaît par moment comme un prolongement des hallucinations de Vertigo, notamment cette séquence de chute dans l’escalier où Martin Balsam semble perdre pied de la réalité. Hitchcock s’amuse. Le montage permet aussi de travailler les transitions comme celle célèbre du siphon se transformant en œil en est le plus bel exemple. Surtout, Psycho prouve, et il est nécessaire de le redire, qu’un film peut avoir un budget serré sans compromettre la qualité, il suffit d’être soigné. La composition des plans, le travail de Saul Bass sur le générique et la composition de scène de la douche, la bande-originale de Bernard Herrmann et son usage magistral des cordes, la qualité du noir et blanc, l’attention d’Alma Reville au montage…Le travail effectué sur le petit écran a aussi donné à l’équipe technique d’Hitchcock un savoir-faire qui ressurgit sur grand écran. Le budget limité, loin d’être une contrainte, a permis de chercher de nouvelles façons de raconter ses histoires, en plus de l’influence des Diaboliques d’Henri-Georges Clouzot, dans l’usage du noir et blanc ou l’aspect fantastique du film. D’ailleurs, à la sortie de Psycho, Hitchcock imposera la même interdiction pour quiconque de pénétrer dans la salle après le début du film que Clouzot à son époque.

Chef d’oeuvre de perversion, maîtrise narrative et cinématographique malgré un dispositif limité, Psycho est une œuvre majeure du cinéma mondial. Copié maintes fois, dont une fois littéralement par Gus van Sant en 1998, son influence est immense. Psycho reste en tant que tel une oeuvre d’une intelligence rare qui conclut en beauté les trois années les plus productives et qualitatives de la carrière d’Hitchcock.

La peur, la crainte pour quelqu’un, cette peur dépend de l’intensité que met le public à s’identifier avec la personne en danger…Une personne curieuse qui pénètre dans la chambre de quelqu’un d’autre et qui fouille dans les tiroirs. Vous montrez le propriétaire de la chambre qui monte l’escalier. Puis vous revenez à la personne qui fouille et le public a envie de lui dire « Faites attention, faites attention, quelqu’un monte l’escalier. » Donc, une personne qui fouille n’a pas besoin d’être un personnage sympathique, le public aura toujours de l’appréhension en sa faveur…Si la personne qui fouille est une personne sympathique, alors vous doublez l’émotion du spectateur, par exemple avec Grace Kelly dans Rear Window [Fenêtre sur cour, 1954]. HITCHCOCK

Un guet-apens effroyable et génial par Cécile Mury

A sa sortie, le maître exigeait que les portes des salles soient fermées aux retardataires. Dans les cinémas, un message adjurait les spectateurs de ne rien révéler…Le récit est un thriller banal. Des amants, un vol, une fugue. Même après cent rediffusions, la rupture de ton, surprend toujours. D’un délit mineur au meurtre, et à la folie, le réel devient perméable au monstrueux. Hitchcock invente le personnage pour nous mener, confiants, à l’horreur…Je dirigeais le public, je jouais avec lui comme avec un orgue. Sous ses doigts, l’angoisse du spectateur devient, crescendo, l’unique partition du film. Elément central de cette danse macabre, celui-ci se trouve condamné à jouer le double jeu du témoin, à la fois complice et victime. Le secret caché de la célèbre maison est redoutable parce qu’il nous appartient, c’est la matière de nos cauchemars. Le génie de Hitchcock est d’avoir fait de Psychose le chef-d’œuvre de ses spectateurs.

La différence entre le suspense et la surprise est très simple…Nous parlons, il y a peut-être une bombe sous cette table, il ne se passe rien et tout d’un coup, explosion. Le public est surpris, mais, avant de l’être, on lui a montré une scène ordinaire, sans intérêt…Examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public le sait, car il a vu un homme la déposer. Le public sait que la bombe explosera à une heure et il sait qu’il est une heure moins le quart, il y a une horloge dans le décor, la même conversation devient tout à coup très intéressante parce que le public participe à la scène. Il a envie de dire aux personnages qui sont sur l’écran « Vous ne devriez pas raconter des choses si banales, il y a une bombe sous la table et elle va bientôt exploser. » Dans le premier cas, on a offert au public quinze secondes de surprise au moment de l’explosion. Dans le deuxième cas, nous lui offrons quinze minutes de suspense. La conclusion est qu’il faut informer le public chaque fois qu’on le peut, sauf quand la surprise est un twist, c’est-à-dire lorsque l’inattendu de la conclusion constitue le sel de l’anecdote.

Le film qui révolutionna le cinéma par Stéphane Koechlin

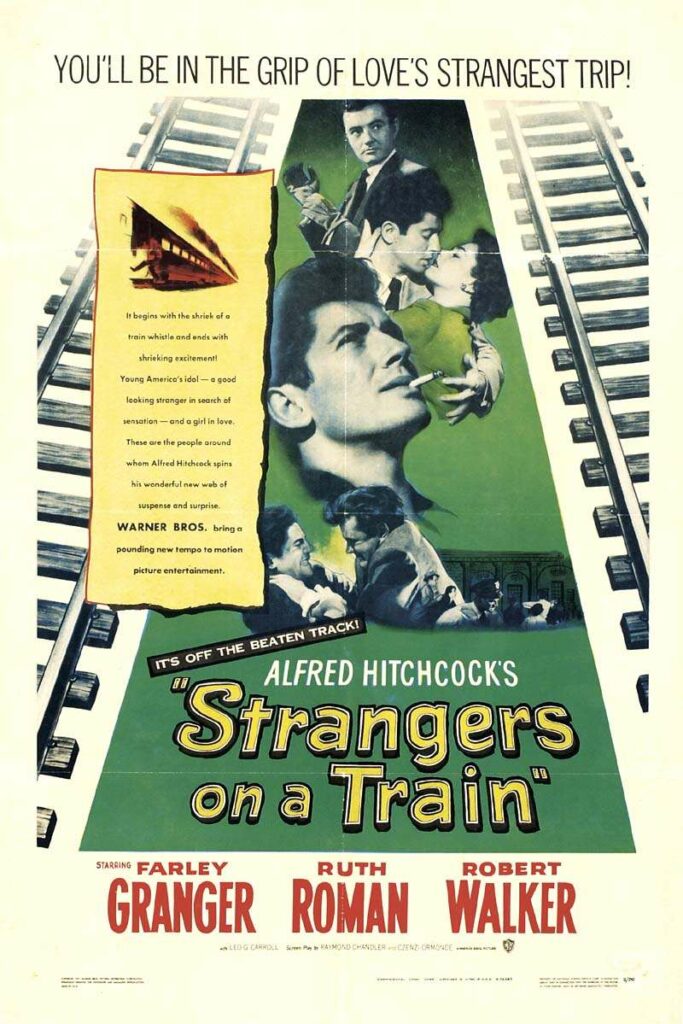

Les histoires de cinéma commencent toujours ainsi…Un agent fait le tour des studios, un livre à la main, et tente de convaincre des producteurs d’en acheter les droits. Mais en ce jour de février 1959, le roman que le dénommé Harry Altshuler emporte avec lui provoque la nausée. Il a lu une note de la Paramount…Trop répulsif. Choquant même pour un lecteur dur à cuire. Très intelligemment conçu, vraiment crédible mais impossible à montrer à l’écran. Quel est donc ce texte qui brûle les doigts et pourrait indisposer le puritain Code Hays de 1934 interdisant la nudité, l’adultère, la perversion sexuelle et des tas de choses « immorales » ? Quand, le 19 avril 1959, un article du New York Times loue l’efficacité glaçante du livre, un habitant du chic quartier de Bel Air à Los Angeles décide pourtant d’en acheter les droits pour 9000 $. Il ignore tout de l’auteur, un certain Robert Bloch, plutôt connu pour ses nouvelles fantastiques parues dans les magazines. Cet écrivain précoce a grandi à l’ombre des créations étranges et gothiques, depuis Le Fantôme de l’opéra avec « l’homme aux mille visages » Lon Chaney, qu’il découvrit, épouvanté, à l’âge de huit ans, jusqu’au poète de la science-fiction, Lovecraft. À partir de 1947, Bloch s’oriente vers le thriller psychiatrique et publie plusieurs romans qui auront, assure aujourd’hui Stephen King, un impact décisif sur la littérature américaine. Un fait divers aux confins du normal va lui inspirer cet ouvrage « glaçant », Psychose, l’arrestation du tueur en série Ed Gein. Ce garçon charmant gardait au frigo les têtes de ses victimes et fabriquait avec leur peau abat-jour et gants. Il conservait depuis 1945 intacte la chambre de sa mère morte…Le nom du résident de Bel Air, acquéreur de Psychose, tombe enfin…Alfred Hitchcock ! Rien que cela ! Le grand cinéaste gagne 250 000$ par film. Il achève une décennie riche en chefs-d’œuvre…Le Crime était presque parfait, Vertigo, Fenêtre sur cour, jusqu’à la magnifique épopée d’aventure La mort aux trousses qu’il vient de finir avec Cary Grant et Eva Marie Saint.. La critique française faiseuse de rois Éric Rohmer, Claude Chabrol, François Truffaut voit en lui bien plus qu’un simple fabricant de thrillers à suspense mais un auteur vertigineux, jésuitique, traversé de questionnements moraux et métaphysiques. Sa baguette magique n’a cependant pas réussi à convaincre les producteurs de soutenir son projet d’adapter Psychose, si bien qu’il a décidé de le financer lui-même. Il a vu que les films d’horreur à petits budgets de William Castle, Macabre »(1958) et House on Haunted Hill (1959), plaisaient. Pourquoi ne concevrait-il pas lui aussi quelque chose de marquant, en noir et blanc comme les œuvres de Castle et ce modèle imparable, Les Diaboliques de Clouzot, un artisan français doué qui commence à l’agacer ? Tous deux aiment beaucoup les romans de Boileau et Narcejac. Hitchcock a déjà adapté l’un de leurs livres, Sueurs froides, et voulait acheter Celle qui n’était plus, mais Clouzot l’a devancé, créant Les Diaboliques et sa scène du meurtre dans une baignoire. Ce réalisateur maîtrise autant que lui la manipulation du public. Hitchcock a d’ailleurs engagé l’un des acteurs des Diaboliques, Charles Vanel, pour jouer dans le délicieux La main au collet. Il a aussi bondi en lisant la critique du Los Angeles Herald Examiner…Si Clouzot n’est pas le maître du suspense actuellement, qui l’est ? Hitchcock est plus suave, certes, mais le Français produit plus de chocs. Comment ne pas piquer au vif l’orgueil du maître anglais ?

La décision de choisir le noir et blanc s’avère radicale après le technicolor cuivré de Vertigo et de La Mort aux Trousses. Il convoque le chef opérateur John L Russell qui a travaillé sur le Macbeth d’Orson Welles. Et Robert Bloch dans tout cela ? Certainement satisfait de voir la romance de son héroïne Marion Crane qui fuit après avoir volé une somme d’argent, et s’arrête dans ce motel tenu par un homme s’animer sous la plus belle caméra du monde. Peut-être ressent-il un peu d’inquiétude car Hitchcock a souvent transformé les livres qu’il adapte, L’inconnu du nord Express de Patricia Highsmith ou Sueurs froides…Il n’y a pas de cinéaste au monde que je préfère, à part Clouzot et ses Diaboliques répète l’écrivain, même si et ce n’est guère encourageant le scénariste que le prodige anglais a recruté, Joseph Stefano, suit un traitement psychanalytique et râle sec. Pour lui, Hitchcock, ce sont des trains dans la nuit, des femmes en robes de satin, pas ce drame névrotique et déprimant. Hitchcock envisage un épisode d’une heure qu’il diffusera dans son émission de télévision, « Alfred Hitchcock presents ». Mais c’est son compositeur Bernard Herrmann qui le convainc de maintenir le long-métrage. Et puis, Stefano, revenu de sa morosité, s’est mis à pétiller d’idées lumineuses qu’apprécie Alma, l’épouse de Hitchcock et il faut toujours plaire à Alma…Il propose de centrer l’histoire sur la fille assassinée et de tuer la star avant la moitié du film, bienheureuses fausses pistes chères à un conteur hors pair qui aimait dévider des bobines pour embobiner le public. Et si, en ouverture, on faisait survoler la ville par hélicoptère, jusque dans la chambre où Marion couche avec son amant ? suggère Stefano. Oui, on entrera par la fenêtre, enchaîne Hitchcock.

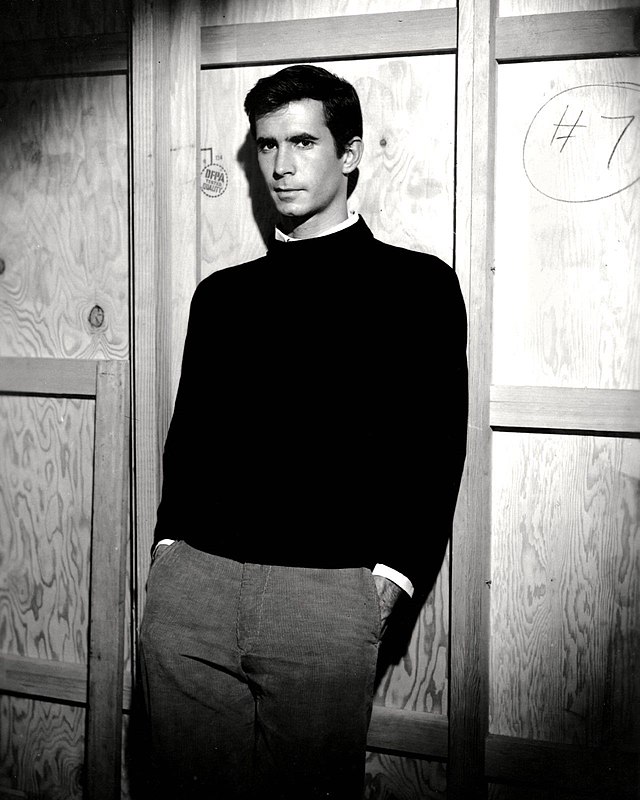

Il engage un acteur en pleine ascension, Anthony Perkins, plus jeune que le vieillissant personnage à lunettes du roman, et peu dispendieux (40 000 dollars pour lui alors que Cary Grant dans La Mort aux trousses a coûté 450 000). Perkins montre un tempérament sensible, accommodant, audacieux et…Homosexuel, donc troublant. Qui jouera la brune Marion Crane dans le livre ? Hitchcock, comme à son habitude, veut une blonde. Eva Marie Saint ? Piper Laurie ? Pourquoi pas Lana Turner…Pas assez bourgeoise et vulnérable…Son choix se porte sur Janet Leigh, étincelante dans La Soif du mal d’Orson Welles. Il l’invite avec son mari Tony Curtis. Elle comprend que son rôle sera bref trois quarts d’heure mais intense, enchâssé dans le vitrail éternel de « la scène de la douche ». Son comportement était cordial, sans façons et intellectuel écrira-t-elle dans des mémoires, There Really Was A Hollywood…Los Angeles et les plans de chaque scène étaient prédéterminés, soigneusement notés avant le tournage. Aucune déviation n’était possible. Sa caméra avait un pouvoir absolu. Hitchcock l’habille d’une laine de haute qualité capable de renvoyer splendidement la lumière. L’autre rôle féminin la sœur de Marion qui enquête sera plus étendu mais moins paroxystique, voué à l’extinction du souvenir. Hitchcock appelle Vera Miles. Il en est un peu amoureux. La comédienne, membre du club hitchcockien Le Faux Coupable et qui aurait dû jouer la Madeleine de Sueurs Froides à la place de Kim Novak soupire. Elle sait qu’elle n’a pas l’éclat de Janet, mais en veut à son mentor de lui coller un personnage à l’allure de vieille institutrice, mal attifée, lasse aussi des tombereaux de fleurs que ce bon gros génie sorti de la lampe d’Aladin mais frustré sexuellement n’arrête pas de lui envoyer.

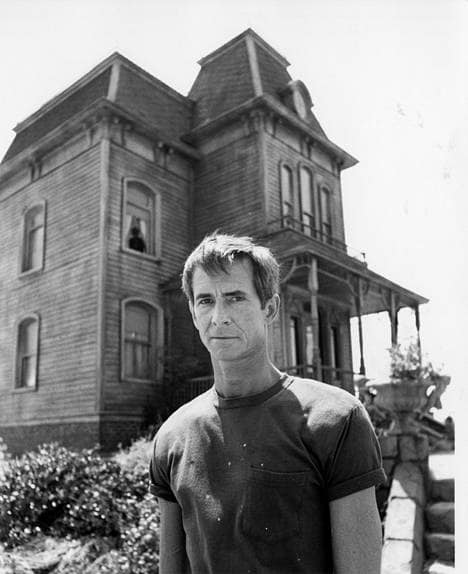

Il envoie des reporters prendre en photo les habitants de Phoenix et de Fresno, en Arizona, jusqu’aux vendeurs de voitures, le long de cette Highway 99 qu’une Marion angoissée emprunte à vive allure, assise sur ses 40 000 $ volés comme le salaire de Perkins, humour hitchcockien. Le 4 novembre 1959, l’équipe se rend au studio Universal chercher la maison de Norman Bates, celle qui se dresse en haut de la colline face au motel. Hitchcock imagine un édifice gothique californien dans le style de ce magnifique tableau d’Edward Hopper, House by The Railroad (1925). Il fait juste construire une façade (à cause du coût) que l’on peut visiter aujourd’hui dans les studios d’Universal, aménage l’intérieur du motel. Bates apprend à Marion qu’il vit avec sa vieille mère impotente et que son affaire doit fermer car les banques lui ont refusé les crédits…Vous ne m’aimez pas, non ?, lui lance-t-il au milieu de ses oiseaux empaillés. Puis il l’observe par un trou dans le mur. Deux êtres prisonniers d’un implacable destin.

La grande règle…

Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film.

Nous arrivons à la scène la plus célèbre du cinéma, le meurtre sous la douche. C’est d’ailleurs en la lisant dans le roman de Bloch que Hitchcock a eu envie de transposer le drame à l’écran, sans aller jusqu’au bout car il doit garder sa cape de Merlin l’Enchanteur, même sur un théâtre aussi funeste. Anthony Perkins est parti en congé pour une semaine, bien qu’il soit censé être le tueur. Peu importe, puisque son visage n’apparaîtra pas. Les techniciens d’Universal installent quinze mètres carrés dans le studio. Hitchcock mobilise son aréopage, le manufacturier des très stylés génériques de La Mort aux Trousses et de Vertigo, le graphiste Saul Bass qui dessine le storyboard, case par case. Le compositeur fidèle Bernard Herrmann conçoit une « musique en noir et blanc » avec une douzaine de violons crissant. Ces quarante-cinq secondes hystériques prendront une semaine de tournage. Durant la journée, j’étais dans l’angoisse d’être poignardée à mort, et le soir j’emballais les cadeaux de Noël pour les enfants, dira avec humour Janet Leigh. Elle considère la scène de la douche comme un baptême. Marion redevient vierge, se lave de ce qui la tourmente. Hitchcock voulait que le public ressente cette rédemption pour que l’intrusion violente soit encore plus tragique. Janet Leigh a longtemps menti sur sa participation. Ce n’est pas elle que l’on surprend dénudée, mais sa doublure, une strip-teaseuse du nom de Marli Renfro dont Robert Graysmith a dévoilé l’identité en 2010 dans le très original « La Fille derrière le rideau de douche ». On crut même qu’un fétichiste de Psychose l’avait assassinée mais Marli est toujours vivante et refuse les interviews. Elle reçut 500 dollars pour montrer son corps sans tête et fut condamnée au silence.

En face, c’est la cascadeuse Margo Epper qui prête au meurtrier sa silhouette élancée de cavalière, proche de celle d’Anthony Perkins, sa figure n’est qu’une ombre dans l’éblouissement de l‘ampoule. Deux femmes invisibles en confrontation/combustion, oubliées de l’histoire. On ne voit jamais le couteau pénétrer la chair, tranchant ces plans vifs (70 au total) que Saul Bass, avec son pinceau aiguisé, a découpés comme un équarrisseur. Hitchcock filme les fesses nues de Janet qu’il livrera en pâture aux censeurs afin de focaliser leur attention. L’actrice reste sans ciller malgré les gouttes d’eau qui la chatouillent…Vingt-trois prises seront nécessaires. Son œil fixe sera agrandi optiquement en post-production pour répondre au trou d’évacuation de la douche et à l’eau qui s’y échappe en spirale. Bass s’attribuera la paternité de la scène, mais Janet Leigh défendra Hitchcock, sculpteur d’une œuvre majeure aux mouvements délicats, en harmonie, sertie de symboles. Lors du final, Hitchcock orchestre une chorégraphie funèbre, épuisant son équipe heureuse d’en sortir après deux mois de tournage du 30/11/1959 au 1er/02/1960. Hitchcock sait que la douche dévorera le film. Se doutait-il qu’elle serait maintes fois imitée et imprégnerait l’inconscient collectif comme le ballon roulant de M Le Maudit ? Les censeurs n‘y ont vu que du feu, croyant voir ce qu’ils ne voyaient pas, et ne voyant pas ce qu’ils voyaient, dupés par les mirages de Hitchcock. Psychose sort aux USA pendant l’été 1960 et sur les écrans français, le 2 novembre 1960.

Hitchcock filme le tueur en train de poignarder la jeune femme sous la douche. Pour éviter qu’on la voit nue, il ne la filme pas en pied ou plan rapproché, mais « découpe » son corps en une série de gros plans évitant soigneusement la poitrine. Lorsque le couteau touchait la peau de la femme, le plan était coupé afin de ne pas voir le couteau rentrer dans le corps de l’actrice…En insert, un fluide de couleur noire se dirigeait dans l’évacuation de la baignoire afin de faire croire à du sang. Ce liquide était en fait du chocolat chaud dilué, le choix du « noir et blanc » atténuait la violence et l’actrice n’était pas aspergée. En revanche, des plans courts montés en « cut » soulignés par une musique stridente de violons faisaient palpiter le cœur du spectateur.

Les critiques le jugèrent « répugnant et lourd », mais avec les années, l’œuvre accroche les galons, de « dégoûtant » à « fascinant ». Il rapporta neuf millions de dollars, second au box-office 1960 derrière Ben Hur et une fortune à son réalisateur qui offrira la momie terrifiante de la mère à son ami Henri Langlois, le directeur de la Cinémathèque française où elle est exposée comme Ramsès II. Si les films d’horreur existaient avant, c’est Hitchcock qui en a posé l’artefact, le fétichisme, le graphisme, le code que Brian De Palma, Polanski dans Répulsion, Wes Craven, Tobe Hooper Massacre à la Tronçonneuse, William Friedkin de « L’Exorciste » et tant d’autres adopteront. Combien de cinéastes ont filmé les escaliers comme Hitchcock, leur donnant un côté hanté, mystérieux ! Si Allemagne année zéro de Rossellini (1948), en montrant le suicide d’un enfant dans les ruines de Berlin, enterra le merveilleux sous un réalisme glaçant, Psychose marquera un autre tournant. Après ses fines comédies policières anglaises, ses polars noirs américains, la décennie du glamour technicolor, le cinéma de Sir Alfred se fit plus dur, plus cynique, avec Les Oiseaux et son dérèglement naturel, « Le Rideau déchiré » où se déroule un meurtre pénible et interminable, Frenzy et son froid étrangleur de femmes, jusqu’à l’ultime Complot de famille présentant deux aigrefins sans charme. Hitchcock sonnait à sa manière le glas des Trente Glorieuses, et annonçait les terribles crises qui dévasteraient bientôt le monde entier.

La vraisemblance ne m’intéresse pas. C’est ce qu’il y a de plus facile à faire. Dans The Birds [Les Oiseaux, 1963], il y a cette longue scène dans le bistrot où les gens parlent des oiseaux. Parmi ces gens, il y a une femme avec un béret sur la tête, qui est une spécialiste des oiseaux, une ornithologue. Elle se trouve là par pure coïncidence, j’aurais pu tourner trois scènes pour la faire arriver, mais ces scènes n’auraient aucun intérêt. une perte de temps, mais ce serait comme des trous dans le film. Soyons logiques, si vous voulez tout analyser et tout construire en termes de plausibilité et de vraisemblance, aucun scénario de fiction ne résisterait à cette analyse et vous n’auriez plus qu’une chose à faire…des documentaires. HITCHCOCK Cliquez sur la photo pour en savoir encore plus…

Il a tenté en vain d’y échapper mais le rôle de Norman Bates a collé à la peau d’Anthony Perkins (1932-1992). Vingt ans après Psychose, il a fini par l’accepter en tournant dans trois suites du film de Hitchcock. Par Eric Bulliard

Il a joué sous la direction d’Orson Welles, de George Cukor, d’Anthony Mann. Il a reçu un prix d’interprétation à Cannes pour Aimez-vous Brahms ? Mais rien n’y fait: Anthony Perkins reste l’interprète de Norman Bates, le tueur de Psychose et de ses suites. A la fois injuste et inévitable. Ce n’est pas faute d’avoir lutté, multiplié les rôles, refusé ceux qu’il estimait trop proches de Bates. Au point de préférer rester deux ans sans travail et de nourrir une rancœur contre le système hollywoodien. Mais il a fini par céder: dans les dix dernières années de sa vie, Perkins est redevenu trois fois le sinistre psychopathe. Lui-même appelait le «Hamlet des rôles d’horreur», ce Norman Bates qu’il a maudit et aimé, qui a fait de lui une star mondiale et gâché sa carrière. Il n’a su s’en défaire, peut-être parce qu’il reconnaissait un peu de ses tourments dans ceux de cet homme traumatisé par sa mère…Né en 1932, Anthony Perkins grandit en fils unique choyé par sa maman. Osgood Perkins, son père comédien notamment dans le Scarface de Howard Hawks en 1932, ne rentre que rarement à la maison. Dans un portrait édifiant paru dans le magazine People à la sortie de Psychose 2, l’interprète de Bates reconnaît qu’il était «anormalement attaché à sa mère». Il n’avait que 5 ans quand son père est mort d’une crise cardiaque, à 45 ans. L’enfant se croit responsable, lui qui, dans sa jalousie «œdipienne sous une forme prononcée» selon ses propres termes, souhaitait sa disparition. Cet «attachement anormal» à sa mère durera jusqu’à l’âge adulte, caresses ambiguës comprises. A Boston, le jeune homme grandit dans ce mélange détonnant de crainte, d’amour malsain et de sentiment de culpabilité...Elle contrôlait tout de ma vie, y compris mes pensées et mes sentiments. Il décide de suivre les traces de ce père, dont tout le monde lui rappelle la grandeur.

A 20 ans, après quelques expériences théâtrales, Anthony Perkins part en stop pour tenter sa chance à Los Angeles. Alors qu’il donne la réplique sur un casting, il est repéré par George Cukor, qui l’engage pour The actress (1953). Très vite, sa grâce longiligne séduit les réalisateurs. Elia Kazan l’engage au théâtre et hésite à lui donner le rôle principal d’A l’est d’Eden. Il lui préfère finalement James Dean. A l’époque, la presse compare volontiers les deux acteurs. En 1956, son rôle dans La loi du seigneur aux côtés de Gary Cooper lui vaut une nomination aux oscars. Voici Anthony Perkins parmi les jeunes acteurs les plus en vue de Hollywood. Il joue avec Sophia Loren Désir sous les ormes (1958) Shirley MacLaine La meneuse de jeu (1958) Audrey Hepburn Vertes demeures (1959). Après avoir acheté les droits de Psychose, roman de Robert Bloch paru en 1959, Alfred Hitchcock a une intuition géniale: confier à ce jeune premier le rôle du psychopathe qui tue en se prenant pour sa mère. Géniale car inattendue: le livre décrit ce gérant de motel comme un homme entre deux âges, obèse et alcoolique. Perkins a 27 ans, une maigreur androgyne et, surtout, une nervosité et une fragilité qui le rendent d’autant plus effrayant. Il se révèle parfait en homme tourmenté par une mère qui contrôle jusqu’à ses pensées et ses sentiments…

Avec cette prestation inoubliable et le succès du film, tout bascule car Norman Bates colle à la peau d’Anthony Perkins. La frustration croît chez cet acteur qui rêve de comédies et de rôles légers que personne ne lui propose. Il fuit cette fatalité en Europe: un an après son prix à Cannes, il joue Joseph K dans Le procès d’Orson Welles. On le voit ensuite chez Edouard Molinaro Une ravissante idiote, René Clément Paris brûle-t-il ? Claude Chabrol Le scandale et La décade prodigieuse… Rien n’y fait, chacune de ses prestations est jugée à l’aune de Norman Bates. Alors, quand naît l’idée d’un Psychose 2 Anthony Perkins commence par refuser. Une rumeur lui fait changer d’avis car Christopher Walken serait prêt à reprendre le rôle. Perkins préfère s’en charger et scelle un destin qu’il accepte au point de réaliser lui-même le troisième volet. Puis d’enchaîner avec un quatrième indigne de son talent.

Etrange parcours pour cet homme cultivé, distingué, mais fragile et profondément tourmenté. Secret, décrit par certains amis comme quasi mutique, il se révélait exquis dans les interviews, données volontiers en français. Longtemps terrifié, avouait-il, par l’idée même de toucher une femme, il aurait refusé les avances d’Ava Gardner, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Ingrid Bergman…Avant de céder à Victoria Principal. En revanche, il connut nombre de relations homosexuelles, avant et après son mariage avec Berry Berenson, en 1973. Dans la terreur que son homosexualité soit découverte et lui ferme encore plus de portes, Anthony Perkins a également caché sa maladie…Jusqu’à ses derniers jours, seule son épouse et quelques très proches savaient qu’il avait le sida. La nouvelle n’a été rendue publique que trois jours après sa mort. A sa disparition, le 12 septembre 1992, tous les médias évoquent la disparition de l’interprète de Norman Bates. Le voici à jamais prisonnier de cette maison et de ce motel maudits, dont il n’a su ou pu s’échapper. Sur son urne funéraire est gravé le titre d’une vieille chanson folk Don’t fence me in…Ne m’enfermez pas ici.

La psychose des blondes par Pauline Weber

Entre mépris et fascination, exhibition et voyeurisme, passage en revue des actrices blondes favorites du légendaire cinéaste britannique, ses « meilleures victimes » comme il se plaisait à les surnommer.

« Quand j’aborde les questions de sexe à l’écran, je n’oublie pas que, là encore, le suspense commande tout. Si le sexe est trop criard et trop évident, il n’y a plus de suspense. Qu’est-ce qui me dicte le choix d’actrices blondes et sophistiquées ? Nous cherchons des femmes du monde, de vraies dames qui deviendront des putains dans la chambre à coucher. » Lors de ses entretiens avec François Truffaut entre 1962 et 1966, Alfred Hitchcock l’avoue sans détour, au-delà de l’intrigue policière qui règne en bruit sourd, le vrai sujet de ses films est bel et bien la femme dans toute sa blondeur et noirceur. Un brin mystérieuses, résolument bourgeoises, les actrices hitchcockiennes se fondent dans la dualité et ont la particularité d’attirer les faveurs des hommes tout en suscitant l’admiration des femmes. Avec une obsession quasi-monomaniaque, le cinéaste britannique explore, à travers son amour de la caméra, l’archétype d’une jeune femme blonde qu’il modèle à sa guise, sur fond de séduction et évidence du vice. Il ne l’assumera jamais vraiment mais il est d’obédience que le réalisateur s’est épris de plusieurs de ses actrices, jusqu’à fleurer l’obsession et le cynisme. Entre mépris et fascination, exhibition et voyeurisme, passage en revue des « meilleures victimes » du légendaire cinéaste britannique, comme il se plaisait à les surnommer.

La Princesse…

« Tout le monde dit qu’elle est froide et distante. Mais pour moi, elle a toujours été un volcan sous la neige » confie le maître du suspense à propos de la future princesse de Monaco. Serge Koster, auteur des Blondes flashantes d’Alfred Hitchcock, renchérit : « Dans la dernière scène de Fenêtre sur Cour, Grace Kelly apparaît comme une sorte d’aura magique. Elle est tellement éblouissante que c’est comme si nous étions illuminés par un flash photographique. » Par sa beauté froide empreinte d’une subtile sensualité, Grace Kelly incarne la blonde hitchcockienne par excellence. Prude en apparence, son élégance naturelle décuple son pouvoir d’attraction. Lancée en 1947 grâce à son rôle de riche épouse infidèle pour Le crime était presque parfait, Kelly tournera ensuite à deux reprises pour Hitchcock dans Fenêtre sur Cour et La Main au collet. Si elle doit abandonner ses aspirations hollywoodiennes au profit de son mariage avec le prince Rainier III de Monaco, elle ne cessera de porter au « maître du suspens », une admiration sans appel…« J’espère que je resterai l’une de vos vaches sacrées », lui écrira-t-elle dans sa lettre de 1962 où elle annonce à contrecœur qu’elle ne reviendra pas à Hollywood.

L’Insoumise…

Grande blonde d’une beauté classique et électrisante, Ingrid Bergman quitte vite son Stockholm natal pour conquérir Hollywood. Lorsqu’elle tourne La Maison du docteur Edwardes aux côtés de Hitchcock en 1945, sa carrière est à son paroxysme, grâce au triomphe remporté par Pour qui Sonne le Glas et Hantise. Malgré les fantasmes du cinéaste britannique qui prétendit que Ingrid Bergman aurait refusé de quitter sa chambre tant qu’il ne lui ferait pas l’amour, l’actrice suédoise restera fidèle à Hitchcock. Elle donnera l’année suivante la réplique à Cary Grant dans le sublime Les Enchaînés avant de tomber dans les bras de Roberto Rossellini.

La Nouvelle Grace…

Après des essais fructueux pour un épisode de sa série télévisée intitulé Revenge en 1955, Hitchcock offre à Vera Miles le rôle principal dans Le Faux Coupable. Forte de ce succès, Miles est en passe de devenir la nouvelle égérie du maître du suspense quand son début de grossesse l’oblige à se désister de Sueurs Froides, au grand désespoir d’Hitchcock. Elle le retrouve en 1960 où elle joue la sœur de Janet Leigh dans le thriller Psychose, signant alors sa plus belle interprétation.

La Muse contrariée…

« Alfred Hitchcock aurait voulu quelqu’un d’autre que moi pour le rôle, et il a essayé de me recréer à l’image de l’actrice initialement choisie. Moi, je cherchais à échapper aux rôles de blondes idiotes », déclara Kim Novak à propos de son rôle principal dans Vertigo. Jeune pousse de la scène hollywoodienne, Kim Novak remplace en effet Vera Miles et endosse le double rôle de Madeleine et Judy…pour le meilleur et pour le pire. Si Vertigo se révèle être l’un des films les plus aboutis d’Hitchcock, le tournage fut épique en angoisses et révèle en seconde lecture le penchant naturel et totalement assumé du cinéaste britannique pour le sadisme. Hitchcock n’aura en effet de cesse de contraindre sa nouvelle recrue à ses exigences tant d’un point de vue vestimentaire qu’intime…« Kim Novak n’est qu’une inconsistante cire qui m’a coûté les plus grandes peines du monde à modeler », dira-t-il plus tard à son sujet, frustré par ce tournage.

La petite fille protégée…

Actrice originaire de l’état du New Jersey, Eva Marie Saint ne tournera qu’une seule fois pour Hitchcock, ce sera à l’occasion de La Mort aux trousses, thriller emblématique de l’histoire du cinéma datant de 1959. La charge érotique de sa blondeur et l’innocence de son petit minois ne manqueront cependant pas de faire basculer son personnage de femme déterminée, Eva Kendall, dans le cliché hollywoodien de la blonde vulnérable. Là encore, Hitchcock sublime sa blonde en la contrôlant comme en témoigne l’actrice elle-même, dans le documentaire Destination Hitchcock, le « making of » de La Mort aux Trousses qu’elle a orchestré en 2000…« Lorsque j’ai eu le rôle, je venais juste de donner naissance à ma fille Laurette Hayden. Après avoir perdu quelques kilos, Hitch a commencé son processus pour me transformer en Eve Kendall. Il a ainsi personnellement supervisé tous les détails. Il m’a même emmené chez Bergdorf Goodman à New York pour que nous sélectionnons ensemble ma garde-robe ! Je ris car il a été un peu, mon seul et unique « papa gâteau ». »

La fille derrière le rideau de douche…

Au son des violons stridents et saccadés, son emblématique scène de la douche dans Psychose marquera à jamais l’histoire du cinéma américain, exprimant la banalité monstrueuse des travers humains. Janet Leigh y incarne Marion Crane, jeune femme au destin tragique qui prend la fuite en escroquant son chef de quelques 40 000 dollars. Cette scène de crime où elle est poignardée à plusieurs reprises aura nécessité une semaine de tournage et une doublure inavouée, car l’actrice californienne refusa de se montrer nue…

L’Oiseau en cage…

Je suis consciente de faire partie de ce casting légendaire des blondes froides hitchcockiennes. La blondeur, c’était naturel. Mais Hitchcock était très particulier…Au début, c’était merveilleux. J’étais impressionnée par le monde de Hollywood. Hitchcock m’emmenait dans ces restaurants où vous rencontriez tout le gratin. C’était irréel. 1963, Hitchcock fait appel à Tippi Hedren, dont il a aperçu le visage dans une publicité deux ans auparavant. Débutante dont il tombe secrètement amoureux, il la manipulera pour en faire une poupée à son image dans son film Les Oiseaux. L’actrice gardera un souvenir éprouvé de ce tournage…Je ne sais combien de fois j’ai été mordue, griffée, parfois cruellement, par les oiseaux pris de panique. Les hommes manipulant les mouettes et corbeaux portaient des gants, moi j’étais l’innocente cible inventée par Hitchcock. Un jour, alors que je me trouvais en sa compagnie à bord d’une voiture à quelques pas du plateau de tournage, il se jeta sur moi et m’embrassa violemment afin que tous imaginent que nous avions une liaison romantique ! » L’histoire ne s’arrête pas là et atteint un point de non-retour lors du tournage de Pas de Printemps pour Marnie. Alfred Hitchcock affiche en effet une possessivité alarmante à l’égard de sa nouvelle protégée, à qui il demande expressément d’être sexuellement disponible pour lui, chose qu’elle refuse. Le réalisateur, la soixantaine bien sonnée, ne manquera pas de se venger d’elle en continuant à la payer 600 dollars par semaine pour l’empêcher de travailler pour d’autres et freiner volontairement sa carrière…

Le dialogue dit quelque chose et l’image autre chose ? C’est un point fondamental de la mise en scène. Il me semble que les choses se passent souvent ainsi dans la vie. Les gens n’expriment pas leurs pensées les plus profondes, ils cherchent à lire dans le regard de leurs interlocuteurs et souvent ils échangent des banalités tout en cherchant à deviner quelque chose de profond et de subtil. HITCHCOCK

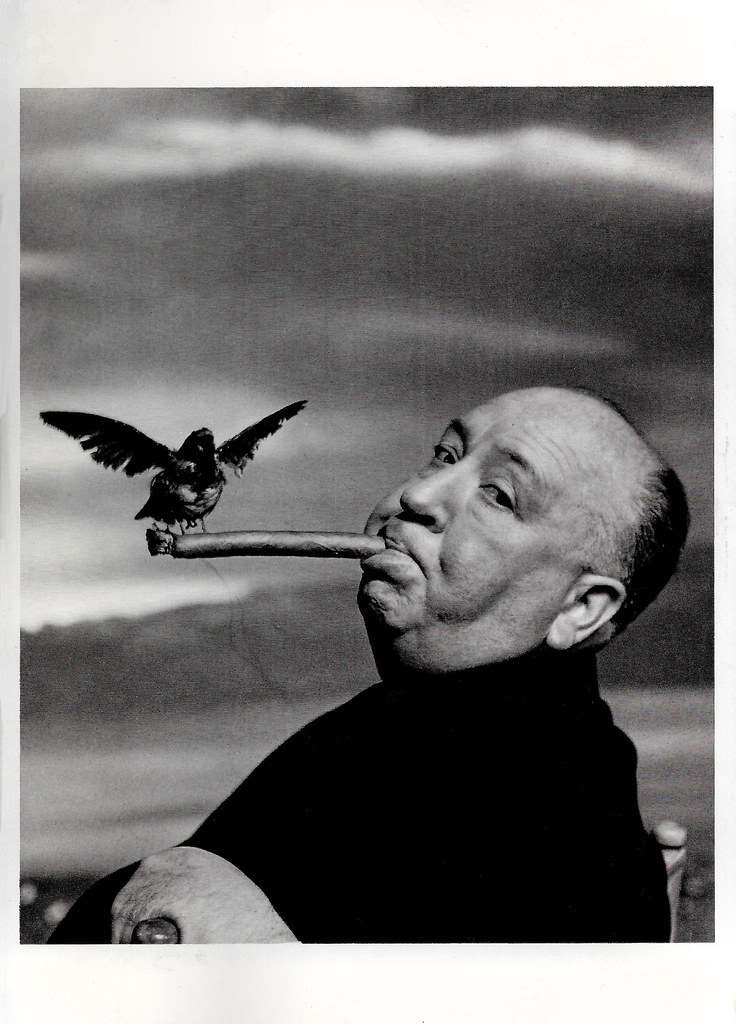

HITCHCOCK ET SES CAMEOS…

L’acteur le plus souvent employé par Alfred Hitchcock au long de ses 53 films est…Alfred Hitchcock lui-même ! On le retrouve dans bon nombre de ses longs métrages et dans un téléfilm sous différentes formes. Il ne s’agit bien entendu pas de rôles au sens strict du terme, mais d’apparitions muettes très fugaces, tout d’abord destinées à « meubler l’écran » en prenant la place d’un figurant, pour petit à petit devenir un jeu que les spectateurs attendaient avec impatience, pour finir par devenir une contrainte pour le metteur en scène à la fin de sa carrière. Cette particularité toute personnelle a pourtant largement contribué à son succès puis à sa légende. On dénombre selon les sources entre 42 et 45 apparitions, certaines n’étant pas confirmées. Sur les 23 films de la période anglaise (1926 à 1939), on en répertorie 10 certaines et 2 sujettes à caution, en revanche tous les films de la période américaine (940 à 1976) comportent au moins une silhouette du Maître. Il est possible que certaines aient été tournées et non intégrées au montage ou que d’autres, trop lointaines ou perdues au milieu de la foule, passent inaperçues malgré toute l’attention portée par certains cinéphiles à la recherche de nouvelles découvertes…

FILMOGRAPHIE 70 ans de carrière/ 53 Films / Ses plus grands !

Lettre à Hitchcock…

C’est un livre auquel je rêvais depuis très longtemps, qui est une espèce de long entretien ininterrompu de 40 heures au cours duquel Hitchcock retrace l’histoire de sa carrière et ses idées sur le cinéma. C’est l’histoire de ses cinquante films et comme cet homme a commencé sa carrière en 1924, on a, derrière l’histoire de sa carrière, une espèce d’histoire du cinéma.

François TRUFFAUT

En Amérique, on l’appelle Hitch. En France, on l’appelle monsieur Hitchcock. En Amérique, on le respecte parce qu’il tourne les scènes d’amour comme s’il tournait des scènes de meurtre. En France, on le respecte parce qu’il tourne les scènes de meurtre comme des scènes d’amour. Quoi qu’il en soit, nous parlons du même homme, du même artiste. Il est certain que je n’ai pas une idée du cinéma très stricte, puisque je peux admirer autant Carl Dreyer qu’Alfred Hitchcock. Ah ! Hitchcock ! Je me suis intéressé à ses films dès le début et j’ai pris l’habitude de les voir de nombreuses fois. Hitchcock soigne tellement la notion de plausibilité, il soigne tellement la narration, il soigne tellement le côté envoûtant, le côté poignant…Disons que si on aime le cinéma en tant qu’évasion, on s’évade dix fois plus dans un film d’Hitchcock parce que c’est mieux raconté. Il raconte des histoires modernes, des histoires de gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. N’oublions pas que j’ai grandi dans la peur, et que Hitchcock est le cinéaste de la peur. On entre dans ses films comme dans un rêve, d’une telle beauté formelle, tellement harmonieux, tellement rond…Hitchcock, je l’ai aimé à tous les stades, je l’ai aimé comme cinéphile, après, je l’ai aimé comme critique et puis, étant cinéaste, mon admiration ne s’est pas démentie. Une femme disparaît, Les Enchaînés, Fenêtre sur cour auraient suffi à assurer la gloire de n’importe quel metteur en scène, mais si vous adjoignez Les Trente-neuf marches, Rebecca, Soupçons, L’Ombre d’un doute, L’Inconnu du Nord-Express, L’Homme qui en savait trop, Sueurs froides, La Mort aux trousses, Psychose, Les Oiseaux, Pas de printemps pour Marnie, vous n’aurez énuméré que le quart d’une filmographie éblouissante, la plus riche et la plus complète parmi celles des metteurs en scène qui ont débuté dans les années vingt. J’ai la conviction que ce film est l’un des plus importants des dix-sept que Hitchcock à tournés à Hollywood, l’un des rares en tout cas à ne contenir aucune faille, aucune faiblesse, aucune concession. Rear Window (Fenêtre sur cour) est le film de l’indiscrétion, de l’intimité violée et surprise dans son caractère le plus infamant, le film du bonheur impossible, le film du linge sale qui se laverait dans la cour, le film de la solitude morale, une extraordinaire symphonie de la vie quotidienne et des rêves détruits.

Tout a commencé par une chute dans l’eau. Au cours de l’hiver 1955, Alfred Hitchcock vint travailler à Joinville à la post-synchronisation de To Catch a Thief (La Main au collet), dont il avait tourné les extérieurs sur la Côte d’Azur. Mon ami Claude Chabrol et moi décidâmes d’aller l’interviewer pour les Cahiers du cinéma. Nous avions emprunté un magnétophone pour enregistrer cet entretien, que nous voulions long, précis et fidèle. Il faisait bien sombre dans cet auditorium où travaillait Hitchcock tandis que sur l’écran défilait sans relâche, en boucle, une courte scène du film montrant Cary Grant et Brigitte Auber pilotant un canot automobile. Dans l’obscurité, nous nous présentons à Alfred Hitchcock, qui nous demande d’aller l’attendre au bar du studio, de l’autre côté de la cour. Nous sortons, éblouis par la lumière du jour, et tout en commentant avec l’enthousiasme des vrais cinglés de cinéma les images hitchcockiennes dont nous venons d’avoir la primeur, nous nous dirigeons, droit devant nous, vers le bar qui se trouve là, à quinze mètres. Sans nous en rendre compte, nous enjambons tous les deux du même pas le mince rebord d’un grand bassin gelé, de la même couleur grise que le bitume de la cour. La glace craque aussitôt et nous nous retrouvons dans l’eau jusqu’à la poitrine, hébétés. Je demande à Chabrol « Et le magnétophone ? » Il lève lentement son bras gauche et sort de l’eau l’appareil tout dégoulinant. Comme dans un film d’Hitchcock, la situation était sans issue : le bassin étant incurvé en pente très douce, il nous était impossible d’en atteindre le bord sans glisser à nouveau. Il faut la main secourable d’un passant pour nous tirer de là. C’est donc grelottant dans nos vêtements encore trempés que nous nous sommes présentés à nouveau devant Alfred Hitchcock quelques minutes plus tard. Il nous a regardés sans faire de réflexion sur notre état et il a bien voulu nous proposer un nouveau rendez-vous pour le soir même à l’hôtel Plaza Athénée. L’année suivante, lorsqu’il est revenu à Paris, il nous a immédiatement repérés, Chabrol et moi, au milieu d’un groupe de journalistes parisiens,et nous a dit…« Messieurs, je pense à vous deux chaque fois que je vois des cubes de glace qui s’entrechoquent dans un verre de whisky. » Je devais apprendre quelques années plus tard qu’Alfred Hitchcock avait embelli l’incident en l’enrichissant d’un final à sa manière. D’après la « version Hitchcock » telle qu’il la racontait à ses amis d’Hollywood, nous présentant devant lui après notre chute dans le bassin, Chabrol était habillé en curé et moi en agent de police !

Si, dix ans après ce premier contact aquatique, le désir m’est venu, impérieux, d’interroger Alfred Hitchcock à la façon dont Œdipe allait consulter l’Oracle, c’est qu’entre-temps mes propres expériences dans la réalisation des films m’ont fait apprécier de plus en plus l’importance de sa contribution à l’exercice de la mise en scène. Quand on regarde attentivement la carrière d’Hitchcock, de ses films muets anglais à ses films en couleurs d’Hollywood, on découvre la réponse à quelques-unes des questions que tout cinéaste doit se poser, et dont celle-ci n’est pas la moindre…Comment s’exprimer d’une façon purement visuelle ? J’ai très vite admiré Hitchcock, et quand j’ai fait des films, je me suis rendu compte que lorsque j’avais des difficultés de mise en scène, c’est en pensant à lui que je pouvais trouver les solutions. À travers Hitchcock, j’ai pris des leçons d’efficacité, de simplification, le but étant de renforcer la valeur visuelle d’un film. L’influence d’Hitchcock est là, dans mes films, chaque fois qu’il faut trouver la meilleure façon de se faire comprendre et d’être le plus intéressant possible, ce sont de grandes leçons. En ce qui concerne La Mariée était en noir, c’est presque trop apparent parce qu’il y a quatre meurtres. Je dirais que l’influence d’Hitchcock est tout autant dans L’Enfant sauvage et là où ça ne se voit pas du tout, car si le matériel du Sauvage est très éloigné d’Hitchcock, en prenant la décision de placer un commentaire au début ou à la fin d’une scène, de terminer une phrase par tel mot plutôt que par tel autre, je ne fais que tenter d’appliquer les lois de cette science dont il est le maître et qui consiste à se faire bien écouter. Je pense constamment à ce film, Dial M for Murder (Le Crime était presque parfait), qui n’est pas majeur dans sa production puisqu’il s’agit d’une pièce de théâtre presque filmée telle quelle, mais que je considère comme l’un des exemples les plus forts d’autorité au cinéma…Comment faire écouter un texte qui n’est ni poétique, ni sensible, qui a un but purement informatif, utilitaire, et qui serait du bavardage s’il était filmé autrement par d’autres réalisateurs ! Il y a là un secret que j’essaie de ne jamais perdre de vue et qui explique peut-être en partie qu’un sujet aussi ingrat que L’Enfant sauvage ait pu intéresser le public. Hitchcock étant le cinéaste qui résistait le mieux à l’épreuve des visions multiples et répétées, j’ai eu envie un jour d’écrire ce livre, Le cinéma selon Hitchcock, surtout à l’usage des critiques américains, parce que j’ai été déçu, quand j’allais présenter mes films à New York, de voir les critiques condescendants à son égard. Ils ne semblaient pas comprendre les raisons de l’admiration dans laquelle on le tient en Europe. Certains intellectuels américains s’étonnaient que les cinéphiles européens, et particulièrement les Français, considèrent Hitchcock comme un auteur de films au sens où on l’entend lorsqu’on parle de Jean Renoir, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Luis Buñuel ou Jean-Luc Godard.

Hitchcock n’avait jamais parlé sérieusement de ses films, parce qu’il avait toujours répondu aux interviews à la blague, par des dérobades, mais je savais qu’il pouvait donner des réponses sérieuses à des questions sérieuses. Ça valait la peine d’essayer. Je le connaissais pour l’avoir interviewé souvent entre 1955 et 1958, j’étais devenu cinéaste et je lui ai écrit après Jules et Jim, en 1962, pour lui proposer le principe de ce livre. Je me disais que s’il acceptait pour la première fois de sa vie de répondre systématiquement à un questionnaire le plus complet possible sur son art et les moyens de son art, le livre qui en résulterait pourrait modifier favorablement son image auprès des intellectuels américains. C’est toute l’histoire de ce livre. Le Cinéma selon Hitchcock est un livre dont je ne suis pas l’auteur, mais seulement l’initiateur et, j’ose le préciser, le provocateur. Il s’agit très exactement d’un travail journalistique. Alfred Hitchcock ayant accepté un beau jour (oui, ce fut pour moi un beau jour !) le principe d’une longue interview de cinquante heures. J’ai donc écrit à monsieur Hitchcock pour lui proposer de répondre à cinq cents questions portant exclusivement sur sa carrière, considérée dans son déroulement chronologique. Je lui proposais que la discussion portât plus précisément sur…Les circonstances entourant la naissance de chaque film. L’élaboration et la construction du scénario. Les problèmes de mise en scène particuliers à chaque film. L’estimation par lui-même du résultat commercial et artistique de chaque film par rapport aux espoirs initiaux.

Hitchcock a accepté…

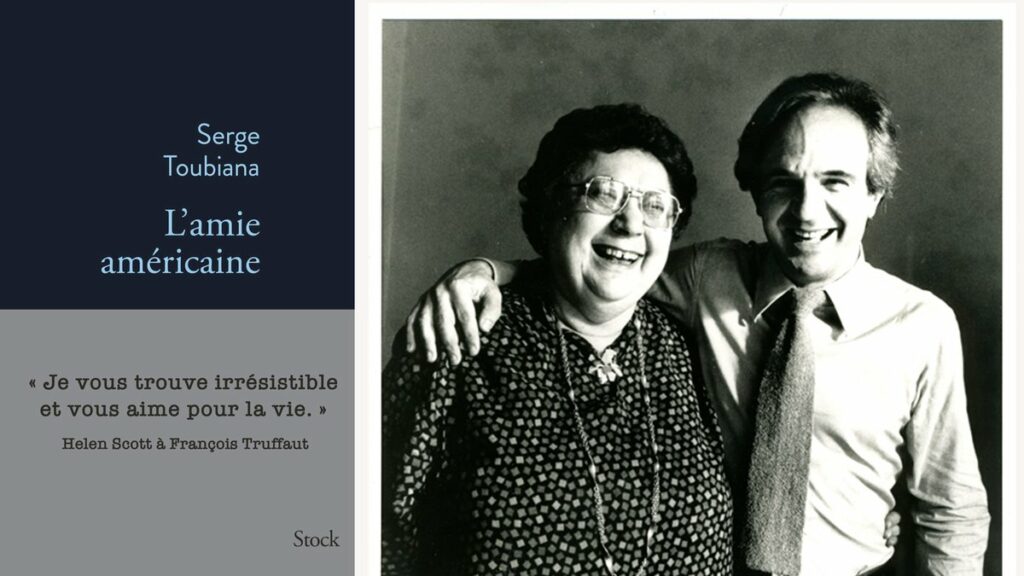

La dernière barrière était celle du langage. Je me suis adressé à mon amie Helen Scott, du French Film ffice, à New York. Américaine élevée en France, maîtrisant parfaitement le vocabulaire cinématographique dans les deux langues et douée d’une vraie solidité de jugement, ses rares qualités humaines faisaient d’elle la complice idéale. Un 13 août date anniversaire d’Hitchcock, nous sommes arrivés à Hollywood. Tous les matins, Hitchcock passait nous chercher au Berverly Hills Hotel et nous emmenait à son bureau aux studios Universal. Chacun de nous équipé d’un micro-cravate, et dans la pièce voisine un ingénieur du son enregistrant nos paroles, nous soutenions chaque jour une conversation ininterrompue de neuf heures du matin à six heures de l’après-midi. Ce marathon verbal se poursuivait autour de la table même pendant les repas que nous prenions sur place. D’abord, Alfred Hitchcock, au meilleur de sa forme, comme toujours dans les interviews, se montra anecdotique et amusant, mais dès le troisième jour, il se révéla plus grave, sincère et réellement autocritique, tout en racontant minutieusement sa carrière, ses coups de chance et de malchance, ses difficultés, ses recherches, ses doutes, ses espoirs et ses efforts. Progressivement, je remarquai le contraste entre l’homme public, sûr de lui, volontiers cynique, et ce qui me semblait être sa vraie nature, un homme vulnérable, sensible, émotif, ressentant profondément, physiquement, les sensations qu’il souhaite communiquer à son public.

Cet homme qui mieux que tout autre a filmé la peur est lui-même un craintif, je suppose que sa réussite est liée à ce trait de caractère. Tout au long de sa carrière, Hitchcock a éprouvé le besoin de se protéger des acteurs, des producteurs, des techniciens, puisque les moindres défaillances ou les moindres caprices de l’un d’eux peuvent compromettre l’intégrité du film. Pour lui, le meilleur moyen pour se protéger était de devenir le metteur en scène par qui toutes les stars rêvent d’être dirigées, de devenir son propre producteur, d’en apprendre plus long sur la technique que les techniciens eux-mêmes. Il lui restait encore à se protéger du public, et pour cela Hitchcock a entrepris de le séduire en le terrifiant, en lui faisant retrouver toutes les émotions fortes de l’enfance, lorsqu’on joue à cache-cache derrière les meubles de la maison tranquille, lorsqu’on va être pris à colin-maillard, lorsque le soir, dans son lit, un jouet oublié sur un meuble devient une forme mystérieuse et inquiétante.

Tout cela nous amène au suspense que certains sans nier qu’Hitchcock en soit le maître considèrent comme une forme inférieure du spectacle, alors qu’il est, en lui même, le spectacle. Le suspense est d’abord la dramatisation du matériel narratif d’un film ou encore la présentation la plus intense possible. L’art de créer le suspense est en même temps celui de mettre le public dans le coup en le faisant participer au film. Reprocher à Hitchcock de faire du suspense équivaudrait à l’accuser d’être le cinéaste le moins ennuyeux du monde, cela équivaudrait encore à blâmer un amant de donner du plaisir à sa partenaire au lieu de ne s’occuper que du sien propre. Avec le cinéma tel que le pratique Hitchcock, il s’agit de concentrer l’attention du public sur l’écran au point d’empêcher les spectateurs arabes de décortiquer leurs cacahuètes, les Italiens de fumer leurs cigarettes, les Français de peloter leur voisine, les Suédois de faire l’amour entre deux rangées de fauteuils, les Grecs de…etc. Même les détracteurs d’Alfred Hitchcock s’accordent à lui décerner le titre de premier technicien au monde, mais comprennent-ils que le choix des scénarios, leur construction et tout leur contenu sont étroitement liés à cette technique et dépendent d’elle ? Tous les artistes s’indignent justement contre la tendance critique qui consiste à séparer la forme et le fond, et ce système appliqué à Hitchcock stérilise toute discussion, car ainsi que l’ont très bien défini Éric Rohmer et Claude Chabrol, Alfred Hitchcock n’est ni un conteur d’histoires, ni un esthète, mais l’un des plus grands inventeurs de formes de toute l’histoire du cinéma.

Hitchcock est un grand cinéaste visuel. Il a quelque chose d’inimitable, d’unique, qu’ont certains metteurs en scène qui ont commencé avec le muet. Je sentais que cette génération qui a appris à s’exprimer d’une façon purement visuelle, sans les mots, à partir de 1920 à peu près, détenait des secrets qui allaient être perdus. C’est la génération de John Ford, d’Howard Hawks, de Raoul Walsh. Il n’est pas donné à beaucoup de cinéastes d’être des novateurs. Griffith a inventé le raccord dans l’axe, ses disciples John Ford et Howard Hawks ont perfectionné cette façon de raconter. Hitchcock a quasiment inventé la mise en scène subjective, le raccord à quatre-vingt-dix degrés. Alfred Hitchcock est le seul cinéaste à pouvoir nous rendre perceptibles les pensées d’un ou de plusieurs personnages sans le secours du dialogue, et cela m’autorise à voir en lui un cinéaste réaliste. Il se trouve être pratiquement le seul à filmer directement, c’est-à-dire sans recourir au dialogue explicatif, des sentiments tels que le soupçon, la jalousie, le désir, l’envie…et cela nous amène à ce paradoxe, Hitchcock, le cinéaste le plus accessible à tous les publics par la simplicité et la clarté de son travail, est en même temps celui qui excelle à filmer les rapports les plus subtils entre les êtres. Je crois sincèrement que si, du jour au lendemain, le cinéma devait à nouveau se priver de toute bande sonore et redevenir le cinématographe, art muet qu’il a été entre 1895 et 1930, la plupart des metteurs en scène actuels seraient obligés de changer de métier. Hitchcock est spécialiste non pas de tel ou tel aspect du cinéma, mais de chaque image, de chaque scène. Il aime les problèmes de construction du scénario, mais il aime aussi le montage, la photographie, le son. Il a des idées créatrices sur tout, s’occupe de tout très bien, même de la publicité ! On cite souvent cette phrase de lui…Après tout, ce n’est qu’un film, comme s’il fallait y voir une désinvolture, un détachement vis-à-vis de ses films considérés un par un. Rien n’est plus faux, cette interprétation serait un contresens total. En vérité, Hitchcock ne supportait pas le conflit ouvert avec qui que ce soit, et les histoires abondent qui le représentent quittant discrètement un bureau ou un plateau au moment où quelqu’un déverse sa colère. «Ce n’est qu’un film» est la phrase qui lui permettait de faire avorter le conflit, et cette phrase je la comprends ainsi…

Pour vous, ce n’est qu’un film, pour moi, c’est toute ma vie.

Hitchcock n’a pas seulement l’amour du cinéma, il a l’amour de la pellicule, de l’image par image, avec lui, il n’y a plus de problème de prise de vue. Quand il commence un film, il a mille deux cents dessins qui existent et qui doivent être exécutés quelle que soit la façon dont il faudra s’y prendre pour y arriver. Il n’est pas question de renoncer à l’idée visuelle. Parce qu’il domine tous les éléments d’un film et impose à tous les stades de la réalisation des idées qui lui sont personnelles, Alfred Hitchcock possède réellement un style, et tout le monde admettra qu’il est l’un des trois ou quatre metteurs en scène que l’on peut identifier en regardant quelques minutes n’importe lequel de leurs films. Pour vérifier cela, il n’est pas nécessaire de choisir une scène à suspense. Le style hitchcockien se reconnaît même dans une scène de conversation entre deux personnages, simplement par la qualité dramatique du cadrage, par la manière réellement unique de distribuer les regards, de simplifier les gestes, de répartir les silences dans le cours du dialogue, par l’art de créer, dans le public, le sentiment qu’un des deux personnages domine l’autre, celui de suggérer, en dehors du dialogue, toute une atmosphère dramatique précise, l’art enfin de nous conduire d’une émotion à une autre au gré de sa propre sensibilité. Si le travail d’Hitchcock m’apparaît si complet, c’est que j’y vois des recherches et des trouvailles, le sens du concret et celui de l’abstrait, du drame souvent intense et de l’humour quelquefois très fin. Son œuvre est à la fois commerciale et expérimentale, universelle comme le Ben Hur de William Wyler et confidentielle comme Fireworks de Kenneth Anger. Un film comme Psycho (Psychose), qui a rassemblé des masses de spectateurs dans le monde entier, dépasse pourtant par sa liberté et sa sauvagerie ces petits films d’avant-garde que certains jeunes artistes tournent en 16 mm et qu’aucune censure n’autoriserait. Telle maquette de North by Northwest (La Mort aux trousses), tel trucage de The Birds (Les Oiseaux) ont la qualité poétique du cinéma expérimental que pratique le Tchèque Jiří Trnka avec des marionnettes. Je suis convaincu que le travail d’Hitchcock, même auprès de cinéastes qui n’aiment pas en convenir, influence depuis longtemps une grande partie du cinéma mondial. Cette influence directe ou souterraine, stylistique ou thématique, bénéfique ou mal assimilée, s’est exercée sur des réalisateurs très différents les uns des autres.

L’œuvre d’Hitchcock vivra plus longtemps que n’importe quelle autre, car chacun des films qui la compose a été réalisé avec tant d’art et tant de soins qu’il peut rivaliser, dans les salles de cinéma ou sur le récepteur de télévision, avec les œuvres nouvelles les plus attractives. Même sans être spécialement cinéphile, chacun connaît très bien cinq ou six films d’Hitchcock pour les avoir vus plusieurs fois. Ce que disent exactement ses films, Hitchcock ne s’est jamais tellement préoccupé de le savoir et encore moins de le faire savoir, mais aucun autre cinéaste n’a su mieux que lui décrire le cheminement qu’il avait suivi pour faire comprendre les rouages des histoires qu’il choisit de se raconter en même temps qu’il nous les raconte. Hitchcock présente toujours minutieusement son prochain film. Plus pour lui-même que pour les autres, pour être sûr qu’il est capable d’en faire le récit plan par plan. Si le cinéma était une religion, Hitchcock en serait le grand prêtre.

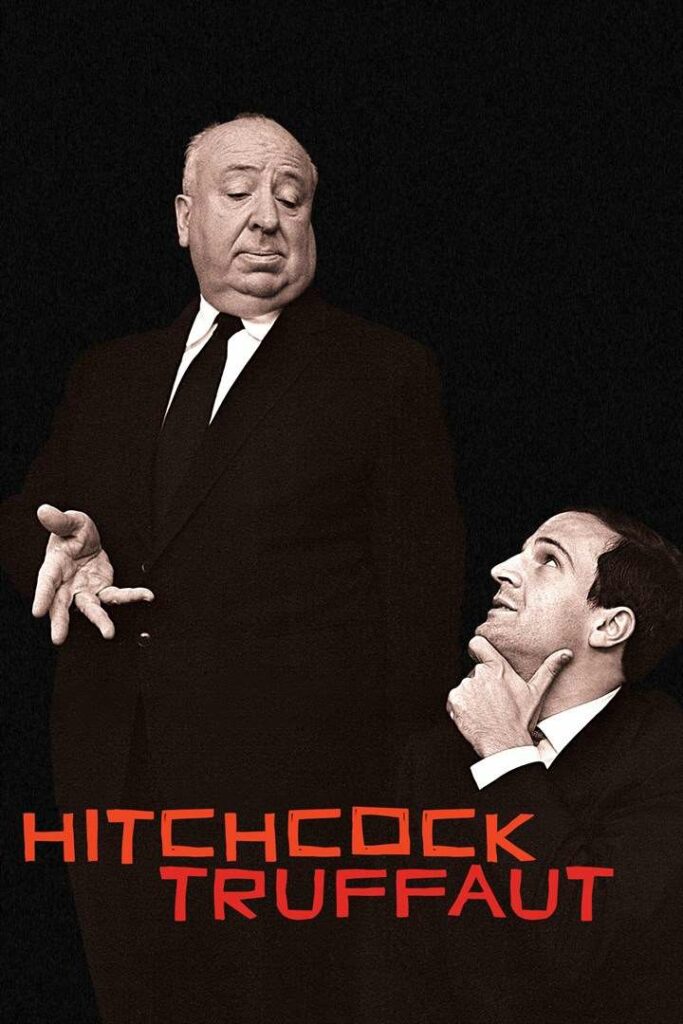

Hitchcock- Truffaut : Secrets de fabrication

Le Cinéma selon Hitchcock par François Truffaut paru en 1966 chez Robert Laffont, a profondément marqué l’édition du livre de cinéma. Alfred Hitchcock et la critique avant 1962 Depuis The Lodger (1926), les films d’ Alfred Hitchcock sont généralement bien accueillis par le public français, anglais et américain. Pourtant, dans les années 1950 en France, les critiques sont condescendants. On le considère tout au plus comme un habile « créateur d’atmosphères ». C’est à cette époque que les « Jeunes Turcs » de la Nouvelle Vague (Eric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard et François Truffaut) prennent à contre-pied ces critiques à travers leur « politique des auteurs ». Ils vont contribuer à faire d’Alfred Hitchcock un véritable auteur ayant sa propre originalité. François Truffaut publie des critiques dans Arts et rencontre Alfred Hitchcock à deux reprises, en février 1955 avec Claude Chabrol et en août 1956 avec Charles Bitsch. Ces rencontres donnent lieu à diverses interviews publiées dans Les Cahiers du cinéma (nos 44 et 62). Exprimée à plusieurs reprises, l’admiration de François Truffaut pour Alfred Hitchcock apparaît clairement dans une lettre adressée en 1963 à Harold Mendelsohn, responsable de la publicité des studios Universal. En janvier 1960, à New York, François Truffaut rencontre Helen Scott, chargée des relations avec la presse pour le French Film Office. Celleci devient, dès lors, sa traductrice et sa collaboratrice attitrée aux Etats-Unis. En avril 1962, François Truffaut dévoile à Robert Laffont et à Helen Scott son intention de faire un livre sur le cinéma. Le genre des entretiens radiophoniques avec des écrivains, notamment Les Entretiens de Paul Léautaud avec Robert Mallet, lui donne l’idée de composer un ouvrage à partir d’entretiens enregistrés avec Alfred Hitchcock. François Truffaut écrit à Alfred Hitchcock le 2 juin 1962 pour lui demander un entretien…

Cher Monsieur Hitchcock, au cours de mes discussions avec des journalistes étrangers à New York , je me suis rendu compte que l’on se fait souvent une idée un peu superficielle de votre travail . Depuis que je fais de la mise en scène, mon admiration pour vous n’a pas faibli. Au contraire, elle s’est accrue et modifiée. J’ai vu cinq à six fois chacun de vos films. Je voudrais que vous m’accordiez un entretien au magnétophone, et cela dans le but de publier un livre entier.

À Los Angeles, Alfred Hitchcock achève son 48ème film Les Oiseaux. Il télégraphie à François Truffaut pour lui fixer la date de leur premier rendez-vous le 13 août 1962, jour de son 63ème anniversaire, dans ses bureaux d’Universal. C’est avec émotion qu’Alfred Hitchcock lui répond favorablement de Los Angeles par un télégramme. François Truffaut commence à réunir la documentation nécessaire à la préparation du livre comme le Hitchcock de Claude Chabrol et Eric Rohmer publié en 1957, les critiques, les fiches techniques et notes sur les films, les romans adaptés par Hitchcock, des photographies, classés dans des dossiers, film par film. Il écrit également des centaines de questions à poser à Alfred Hitchcock. En juillet 1962, Robert Laffont donne son accord de principe à François Truffaut pour publier l’édition française. Truffaut, qui veut publier conjointement son livre en France et aux Etats-Unis, demande à Helen Scott de trouver un éditeur à New York. Un accord tacite est conclu avec Simon&Schuster, qui signera avec François Truffaut, en janvier 1963, un contrat pour l’édition américaine, grâce à l’intermédiaire de Don Congdon, le nouvel agent littéraire de François Truffaut aux Etats-Unis. Avant sa rencontre avec Alfred Hitchcock, Truffaut revoit une partie des films anglais de celui-ci. Les entretiens ont lieu du 13 au 18 août 1962 dans les bureaux d’Universal. François Truffaut qui ne parle pas anglais, arrive accompagné d’Helen Scott, une amie américaine qui, dit-il à son homologue anglais, pratique la traduction simultanée avec une telle vélocité que nous aurons l’impression d’avoir parlé ensemble sans intermédiaire. Durant une semaine entière, à raison de plusieurs heures par jour, François Truffaut s’entretient avec Alfred Hitchcock sur toute sa carrière, film par film, dans un esprit d’évidente connivence. Le livre d’entretiens entre les deux hommes, The Hitchbook paru en 1966 est sans cesse réédité. C’est sans doute aujourd’hui encore le livre de cinéma le plus célèbre. Il est disponible chez Gallimard dans une édition revue et corrigée en 1983 par François Truffaut, un an avant sa mort. En novembre 1962, François Truffaut et Helen Scott obtiennent enfin satisfaction avec 800 pages dactylographiées. François Truffaut envisage la sortie du livre en France dans la seconde moitié de l’année 1963. La réalité sera tout autre. Truffaut consacre en effet plus de quatre ans à ce projet, d’août 1962 à décembre 1966. Pendant ces quatre années, plusieurs difficultés ralentissent le travail. D’une part, François Truffaut continue à travailler en tant que cinéaste avec en 1962, le début de projet de Fahrenheit 451, film qu’il mettra quatre ans à terminer. En 1963 et au début de 1964, le cinéaste écrit, tourne et monte La Peau douce. A la fin de 1965, il travaille sur le scénario de L’Enfant sauvage avec son ami Jean Gruault. Dès 1962, François Truffaut donne aux entretiens l’ordre chronologique de la filmographie de Hitchcock. Il envisage d’inclure dans le manuscrit le résumé de chaque film et continue pour cela de collecter les critiques sur les films de Hitchcock, le matériel publicitaire et les romans-photos, qui l’aideront également à établir les génériques. Mais ce n’est qu’en 1964 que ces résumés seront finalement inclus dans le manuscrit. D’autre part, la volonté de François Truffaut d’illustrer magistralement les propos d’Alfred Hitchcock retarde le projet. Les recherches iconographiques prendront en effet quatre ans. Pour obtenir des photographies, Truffaut s’adresse à toutes les maisons de production d’Europe et des Etats-Unis avec lesquelles Hitchcock a travaillé. Il obtient les photographies souhaitées et, quand il peut, fait effectuer des photogrammes.

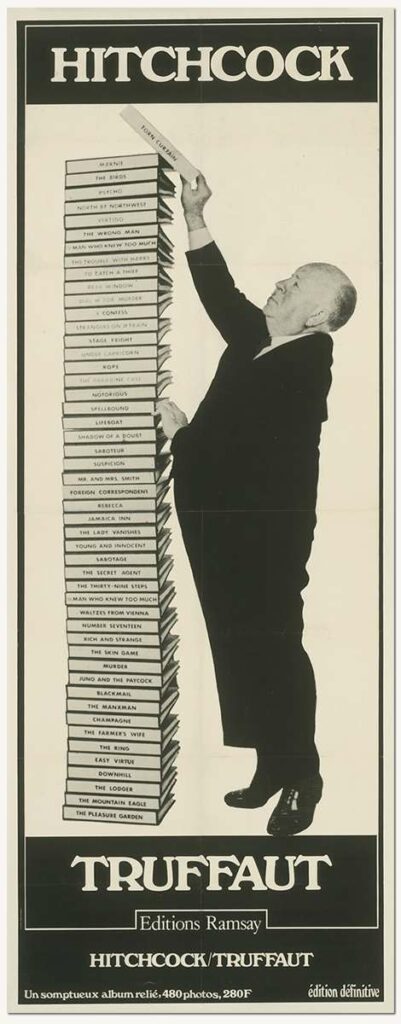

En février 1965, le texte français est presque terminé, alors que l’éditeur Robert Laffont commence à s’inquiéter du retard pris par le livre. Il manque l’introduction, que Truffaut écrit en mai 1965. La dernière difficulté est de trouver un titre évocateur. François Truffaut hésite entre Professeur Hitchcock et Entretien avec Hitchcock. Le cinéma selon Hitchcock sera finalement choisi, Hitchcock ne voulant pas d’un titre anglais qui fasse penser à l’interview d’un professeur ou à une biographie. En novembre 1965, François Truffaut et Helen Scott travaillent sur les corrections demandées par Alfred Hitchcock. En 1966, François Truffaut souhaite avoir un nouvel entretien avec Hitchcock pour actualiser l’ouvrage. A la fin de juillet 1966, les deux cinéastes se rencontrent à Londres pour parler des derniers films d’Alfred Hitchcock…Marnie et Torn Curtain. Deux mois plus tard, Hitchcock signe l’accord pour les deux versions, française et américaine, du livre. En 1966, l’ouvrage est mis sous presse. Robert Laffont s’inquiète alors du prix, fixé à 50 francs (plus de 45 euros), à cause de la richesse de l’iconographie. Les différentes éditions Après quatre années de travail, Le Cinéma selon Hitchcock sort enfin en France en octobre 1966. Il est accueilli avec réserve par le public, sur un tirage de 6 000 exemplaires, seuls 2 500 sont vendus durant les six premiers mois. Il faudra attendre le début des années 1970 pour que le stock soit épuisé. Si le livre ne connaît pas le succès commercial escompté, le succès critique est, lui, incontestable. On loue l’originalité du livre, le fait que deux cinéastes s’interrogent sur la mise en scène. Qu’il concerne l’aspect technique de la fabrication d’un film ou l’aspect plus anecdotique, le livre « se lit comme un roman ». L’importance de l’iconographie (plus de 300 photographies) et son lien direct avec le texte ne sont pas étrangers aux nombreux éloges parus un peu partout dans la presse. On parle même de révolution dans le domaine de l’édition cinématographique. En novembre 1966, le livre reçoit le prix Armand-Tallier (prix du meilleur livre de cinéma) ainsi que la médaille d’or du Cercle de la librairie. En septembre 1967, lors de l’exposition internationale du livre de cinéma à la Mostra de Venise, on lui décerne la plaque « Lion de saint Marc ». Novembre 1967 : Hitchcock by Truffaut sort aux Etats-Unis Le livre, édité aux éditions Simon & Schuster, sort aux Etats-Unis en novembre 1967 sous le titre Hitchcock by Truffaut et au prix de 10 $. Contrairement à l’édition française, le livre connaît auprès du public américain un succès considérable. Ici aussi, la critique est unanime. Elle découvre, grâce au jeu des questions et des réponses, l’originalité du travail d’Alfred Hitchcock. Elle souligne l’abondante illustration et son rapport avec le texte. Le livre fait figure d’événement. En janvier 1968, 7 000 exemplaires ont été vendus, et l’on doit bientôt imprimer une deuxième édition. En 1969 sort une édition moins luxueuse (paperback), qui, grâce à son moindre prix, connaît un succès encore plus grand. 1975 : l’édition Seghers sort en format de poche L’édition Robert Laffont étant épuisée en 1974, une nouvelle édition du livre en format de poche paraît en 1975 chez Seghers, dans la collection « Cinéma 2000 », avec beaucoup moins de photographies et à un prix plus accessible. Malgré cela, cette parution est un échec commercial. 1983 : l’édition définitive sort chez Ramsay. Dès 1979, François Truffaut envisage de publier une édition augmentée et demande à Alfred Hitchcock un nouvel entretien, qui, finalement, ne se fera pas. L’édition définitive sort en novembre 1983 François Truffaut s’occupe lui-même de la promotion du livre : il donne des interviews pour des magazines et participe à plusieurs émissions de radio (sur France Inter, Europe n° 1, RTL et France Culture, entre autres). La critique, qui annonce simultanément la rediffusion en France de cinq films d’Alfred Hitchcock et la parution de l’édition définitive, est à nouveau très élogieuse. Cette fois-ci, le public suit avec 120 000 exemplaires vendus. En 1993, une édition de luxe sort chez Gallimard et connaît, elle aussi, un vif succès.

Après leur rencontre, en 1962, Alfred Hitchcock et François Truffaut entretiennent, grâce à une correspondance régulière, une amitié sans faille jusqu’à la disparition du premier, en 1980. Les deux cinéastes se rencontrent à plusieurs reprises (1972, 1974 et 1976). François Truffaut rend un dernier hommage à Alfred Hitchcock en mars 1979, à New York, lors d’une cérémonie organisée par l’American Film Institute.