Après trois premiers longs métrages exemplaires mais dans lesquels le verbe prédominait largement, Henri-Georges Clouzot chercha à se renouveler, et entama une période de mutation. Manon, inspiré de l’Abbé Prévost, témoignait, notamment dans sa dernière partie, de cette volonté d’évoluer, assez audacieuse à défaut d’être tout à fait accomplie. Clouzot cherchait alors de nouvelles formes d’expression, et sa participation au film à sketchs Retour à la vie ou son incursion dans la comédie Miquette et sa mère en témoignèrent également à leur manière. Le Salaire de la peur marque en quelque sorte une forme d’aboutissement de la démarche. En réalisant un film de pure forme, qu’aucun de ses travaux antérieurs ne pouvait permettre d’anticiper, Clouzot achevait une première mue. Le roi des mots était devenu également un maître de l’image. Pour autant, l’accouchement se fit dans la douleur et la mise en œuvre fut pour le moins laborieuse et mouvementée. Initialement, le film devant faire suite à Miquette et sa mère est Brasil, un projet ambitieux et un peu fou de journal de voyage filmé au cœur du pays de sa nouvelle épouse Vera, à laquelle il s’est uni au début de l’année 1950. Sur place, le projet se heurte à des difficultés logistiques, techniques ou administratives sans compter la démesure géographique d’un pays grand comme un continent. Après dix semaines d’efforts, Clouzot prend la décision d’annuler le film et de rapatrier son équipe…Je ne rapporte aucun film, tout juste un scénario et des souvenirs, mais des souvenirs si surprenants qu’ils compensent le chagrin de l’échec, écrit-il en préambule du Cheval des dieux, le livre qu’il tirera de l’expérience.

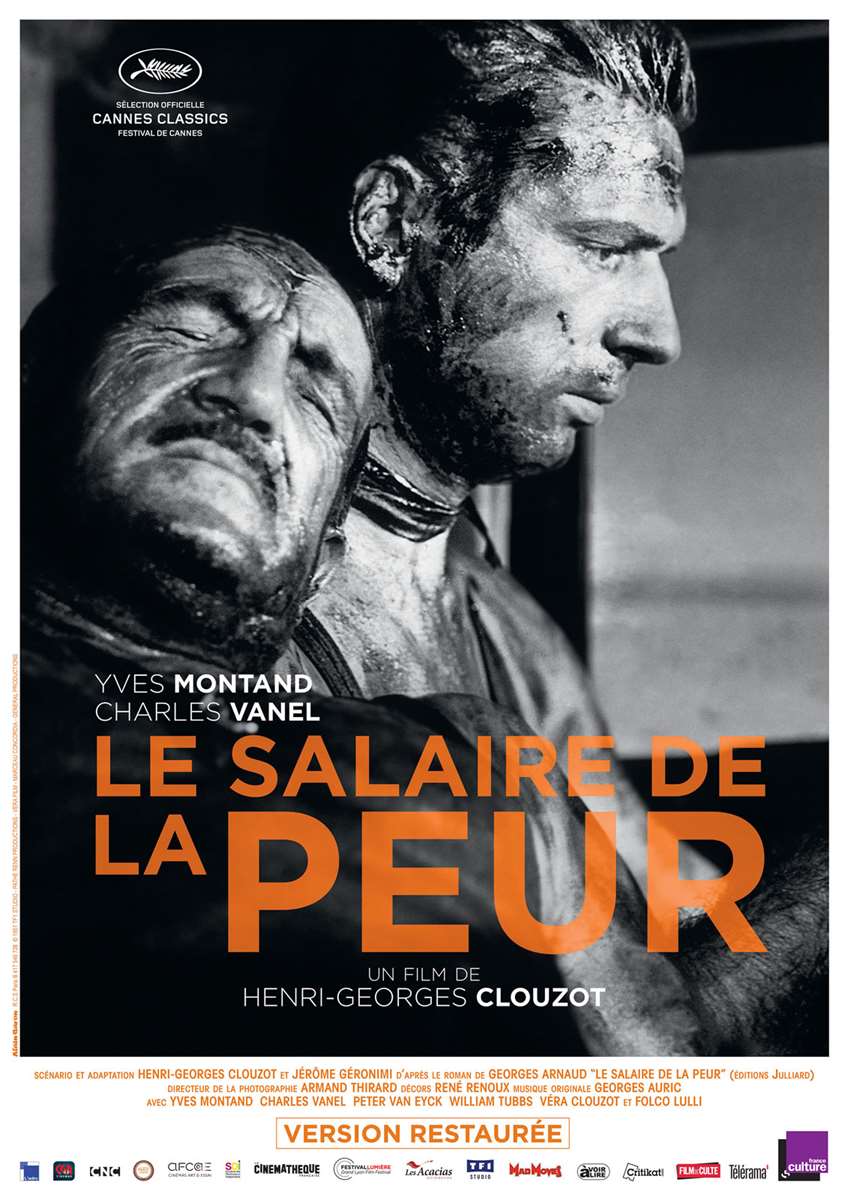

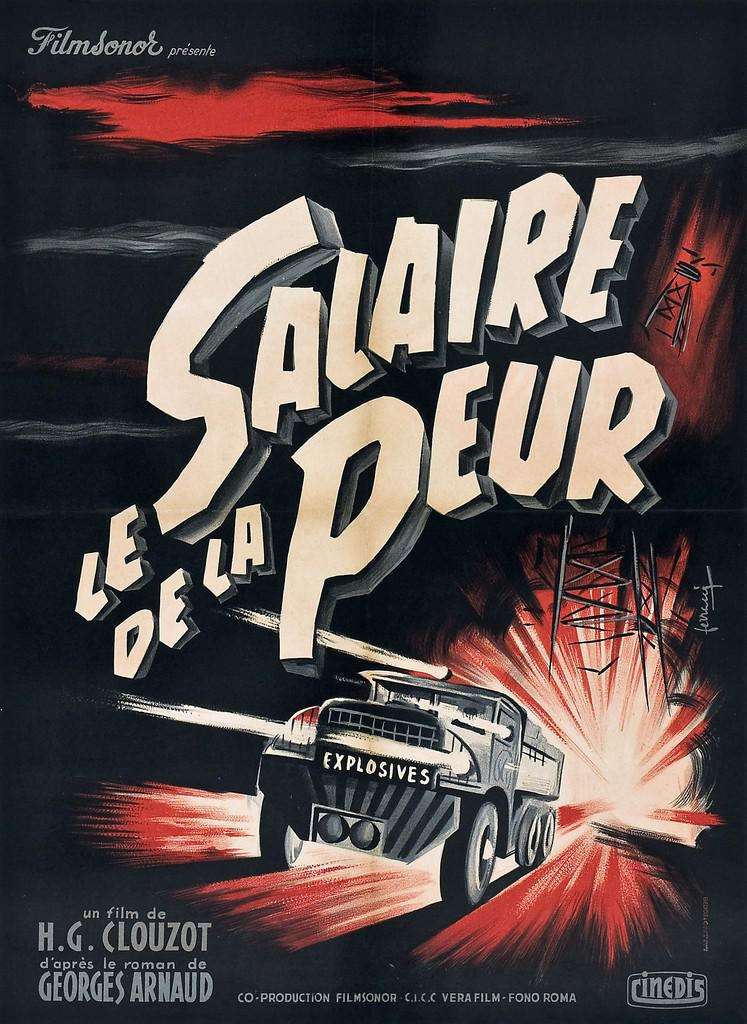

De l’aventure de Brasil autant que de l’amour ou de la fascination qu’il éprouve alors pour la si complexe Vera, Clouzot tirera un attachement particulier au continent sud-américain, exotique et mystérieux. Quand Pierre Lazareff lui parle du roman de Georges Arnaud, publié courant 1950, son intérêt est attisé. La personnalité elle-même de l’auteur avait de quoi chatouiller la curiosité perverse de Clouzot, accusé d’un triple crime familial d’une grande sauvagerie…Son père, sa tante et une domestique, massacrés à la serpe et finalement acquitté après 19 mois de procédure, Arnaud avait filé au Venezuela, où il était devenu chercheur d’or, contrebandier, chauffeur de camions…De cette dernière expérience, il s’était nourri pour écrire un roman d’une grande violence, qui captive immédiatement Clouzot au moins autant pour ce qu’il raconte que pour les perspectives formelles qu’il y envisage. Aidé de son frère Jean, crédité au générique sous le pseudonyme de Jérôme Geromini, Clouzot accouche d’un script de près de 400 pages, infiniment moins dialogué que ses travaux antérieurs. Dix ans avant la Nouvelle Vague Clouzot veut tourner en décors réels, à une époque où l’essentiel d’un film, y compris les extérieurs, se tourne en studio. Il se fixe d’abord sur l’Espagne, avant qu’un accrochage avec le couple Montand-Signoret qui refuse de cautionner la dictature franquiste ne le mène à se rapatrier en Camargue, près du village de Saint-Gilles. L’équipe chargée du décor travaille d’arrache-pied pour construire Las Piedras dans les moindres détails, jusqu’aux noms des défunts seront gravés sur les pierres tombales, pourtant invisibles à l’écran. Mais à la fin de l’été 1951, des pluies torrentielles s’abattent sur le sud de la France, et pendant plus d’un mois, Clouzot ne peut que regarder son décor s’éroder et ses équipes trépigner dans leurs chambres d’hôtel. En novembre, seules 35 minutes de film ont été tournées, et la production est ruinée. Le tournage s’interrompt jusqu’à ce que, six mois plus tard, Georges Loureau prenne le relais de Raymond Borderie et relance la production. En juin 1952, les prises de vues des séquences faisant intervenir les camions débutent enfin, chacune, tournée dans des conditions réelles, représente un défi logistique autant qu’une prise de risque considérables…Deux soldats du 7ème Régiment du Génie d’Avignon, sollicité pour des travaux d’acheminement ou de construction, se noieront accidentellement. Le tournage, éprouvant et tumultueux, se poursuit jusqu’en novembre 1952, près de seize mois après ses débuts, le film est enfin en boîte. Présenté au Festival de Cannes 1953, il reçoit le Grand Prix qui ne s’appelait pas encore la Palme d’Or, ainsi que l’Ours d’Or du Festival de Berlin ou le Prix Méliès remis par le syndicat français de la critique. Quelques décennies après son tournage, le film est désormais largement considéré comme un classique. Il le mérite ! œuvre d’aventure épique, porté par une vedette de music-hall (Yves Montand) au faîte de sa gloire, il s’agit d’un remarquable film populaire, tout en étant simultanément l’un des travaux formels les plus singuliers et les plus ambitieux de son génial réalisateur. Tâchons ici d’en étudier quelques-unes des spécificités.

Le film repose sur une construction étonnante, avec une installation extrêmement longue plus d’une heure dans le village avant le départ des camions, qui participe à la mise en place d’une atmosphère moite, étouffante, purgatoriale…A Las Piedras, la tension provient au moins autant des rapports conflictuels entre les personnages que de la sensation qu’il s’agit d’insectes…penser au tout premier plan du film se débattant dans la boue en croyant les fous ! qu’il leur sera possible de s’en extraire. La vocation de cette première partie est donc de montrer à quel point, écrasés de soleil et d’inactivité, ces hommes seront prêts à tout pour trouver une issue, jusqu’à accepter la mission la plus absurde et la plus kamikaze qui soit. Ensuite, une fois les camions partis, on demeure surpris par l’audace, la modernité et l’efficacité de la construction en paliers avec la bambouseraie obscure, la route de tôle ondulée, le ponton des abymes, le rocher obstrueur, le cratère de pétrole…Tant de « niveaux » à surmonter, comme dans les jeux vidéos primitifs des années 80, où la moindre erreur de parcours déclenchait un funeste « game over ». Dans Le Salaire de la peur, la mort rôde, omniprésente, et c’est finalement quand on s’y attend le moins qu’elle surgit le plus violemment. Les quatre chauffeurs sont des morts-en-sursis, et si l’un d’entre eux parvient finalement à atteindre le but, c’est pour mieux être rattrapé, quelques instants plus tard, par une impardonnable faute d’inattention.

La force structurelle du film provient également, donc, des procédés de découpage ou de montage utilisés par Clouzot pour charger son récit de tension avec peu de mouvements de caméra, un montage sec et vif, et une manière constante d’envisager les plans et leur arrangement comme les accords fondamentaux de sa mélodie du suspense. Toute la séquence préparatoire à l’explosion du rocher, à cet égard, est un modèle du genre, entre l’émergence de l’idée dans l’esprit de Bimba que Clouzot nous suggère via une inscription sur le camion et l’explosion en elle-même, il s’opère plus de douze minutes quasi-muettes, qui reposent essentiellement sur l’articulation entre les actions de chacun et la traduction visuelle de leur appréhension ou de leur inquiétude. Des objets aussi anodins qu’une bouteille thermos, un marteau ou une boîte d’allumettes se chargent alors d’une tension inimaginables et, pour tout dire, à la limite du supportable. Ce dernier point nous permet, au passage, d’insister sur la science du détail d’Henri-Georges Clouzot, qui parvient dans ce film à dire beaucoup par le biais d’inserts sur des objets soudain chargés d’une signification bien plus forte que celle conférée par leur fonction initiale…Pensons au mouchoir de Luigi ou à la cigarette retrouvée près du cratère…Le récit a ceci de fascinant qu’il se concentre sur une entreprise, sinon vouée à l’échec, en tout cas fondamentalement irraisonnable et absurde. Tant d’efforts pour qui, pour quoi ? Certainement pas pour l’entreprise pétrolière qui exploite la région avec O’Brien, l’Américain, dont on devine qu’il poursuit avec la façade de la respectabilité économique ses pratiques de gangster d’autrefois, sans aucun respect pour la vie des autres…alors, pour pouvoir fuir ? S’échapper ? Mais la mort n’est-elle pas, pour eux, l’échappatoire ultime ? Bien plus qu’un récit d’aventure picaresque, Le Salaire de la peur possède un sens de l’épique et du tragique liés à la condition humaine qui a de quoi laisser pantois. Ces hommes perdus n’ont plus rien pas même de passé ! sinon leur capacité d’agir…alors ils agissent. A cet égard, le processus d’identification à l’œuvre dans Le Salaire de la peur n’est pas tant pour les personnages que pour ce à quoi ils sont soumis, une idée de la fatalité, et de la futilité de l’existence humaine.

En ce sens, Le Salaire de la peur est moins un film de personnages et ce même si on apprécie, là encore, tout ce que Clouzot parvient à suggérer, par exemple, du personnage de Bimba, sans jamais vraiment rien en dire qu’un film de concepts, voire plus précisément, un film de contraste de concepts, le courage et la peur, la dignité et la honte, la force et la faiblesse, l’amitié et la discorde, l’espoir et la désespérance…Cette idée centrale du contraste régissant également, en grande partie, l’anatomie formelle du film, entre par exemple ces jours brûlés de soleil et ces nuits sombres traversées par la lumière des phares ou les flammes des derricks en feu…Quelques décennies plus tard, il se trouvera probablement des spectateurs contemporains pour déplorer le manque de crédibilité ou du point de départ ou des agissements des personnages. De notre point de vue et au-delà du fait que le film traduit une réalité d’exploitation économique dans des territoires sous-développés particulièrement pertinente dans les années 50, cette forme d’irréalisme consolide la portée du film, en renforçant sa nature de conte existentialiste. L’important n’est pas tant d’y croire que de ressentir car derrière la mécanique, la dimension organique du film, en particulier dans sa dernière partie, est particulièrement palpable, ce que le film traduit de notre condition à tous. En tout état de cause, ce film ample et complexe demeure l’un des plus précieux diamants noirs de l’histoire du cinéma français.

Un Clouzot haletant et post-colonial

Parmi les grands classiques du cinéma français, Le Salaire de la peur s’arroge une place de choix, bien en vue, en jouant sur plusieurs tableaux…Un spectacle étourdissant, des thèmes avant-gardistes, des personnages finement caractérisés. Avec sa critique acerbe du colonialisme, des multinationales et de la misogynie, le film d’Henri-Georges Clouzot apparaît en outre d’une actualité brûlante. Au vu de la longue introduction anti-américaine du Salaire de la peur, on devine aisément pourquoi le film d’Henri-Georges Clouzot fut remanié et amputé de quarante-cinq minutes avant d’être projeté aux États-Unis. En 1952 dans un pays semi-colonisé d’Amérique centrale, l’intrigue montre des routes non asphaltées, des gamins crasseux, des buildings continuellement en chantier, des mendiants insistants et des « cochons d’étrangers » désœuvrés, vivant de « combines », chaque jour attablés aux mêmes bistrots pour ressasser le même désespoir. « Ici, y en a pas un qui a un job », voilà la ritournelle accablante qui rythme les journées caniculaires de Las Piedras. Pas de réseau routier, pas de chemins de fer et des billets d’avion à prix prohibitif : les baroudeurs européens qui échouent ici sont condamnés à y rester, malgré un désenchantement lancinant, exprimé en un montage-séquence mémorable.

C’est une prison à ciel ouvert que les décorateurs du film ont entièrement reconstituée en Camargue, à vingt-cinq kilomètres de Nîmes. Exploitant la détresse de quatre Européens avec tout le cynisme d’une multinationale pétrolière, la compagnie états-unienne SOC va les embaucher pour transporter 900 kilos de nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes branlantes, trouées d’ornières, parsemées d’embûches et bordées de panneaux macabres. « Pour la prime, ils iraient là-bas à cloche-pied, la charge sur le dos. » Les Américains, non contents de « coller tout sur le dos des victimes » d’une explosion de poche de gaz, savent très bien que ces Européens misérables n’ont que trois options devant eux,…L’indigence, le suicide ou ce travail périlleux, correctement rémunéré, consistant à transporter, peut-être au prix de leur vie, de quoi éteindre un incendie déclaré sur un puits de pétrole. « Je me charge de la presse. Des témoins aussi. » Circulez, là où les pétroliers sont rois, il n’y a rien à voir ! « Ils achètent tout », résumera d’ailleurs l’une des protagonistes. Celui qui commença par prendre en charge la supervision artistique d’opérettes allemandes et la transcription de pièces à succès pour le compte de la firme Osso mérite amplement son surnom de « Hitchcock français ». Henri-Georges Clouzot filme une odyssée au long cours, haletante et spectaculaire, sublimée par trois séquences parmi les plus réussies de l’histoire du cinéma français, une escapade sous tension sur un pont en bois chancelant, le dynamitage improvisé d’un rocher obstruant une route et la traversée tumultueuse d’un lac de pétrole…« On n’est pas des morts qui marchent ? », demanderont de manière quasi prophétique les héros du Salaire de la peur, conscients des dangers encourus mais incapables de se résoudre à une existence douloureuse d’expatriés va-nu-pieds. Pendant leur périple, Clouzot alignera les clairs-obscurs, les travellings adossés aux camions, les inserts destinés à souligner les moments de tension, les plans serrés sur leurs visages éreintés et, enfin, en bout de course, un montage alterné parmi les plus célèbres jamais tournés, pendant que Linda danse joyeusement à Las Piedras dans l’attente du retour de Mario, ce dernier, qui écoute dans son véhicule la même mélodie du Beau Danube bleu de Johann Strauss, connaît un accident mortel, que Clouzot avait préfiguré par des segments alternés aux axes de caméra toujours plus écartés.

Ces prouesses techniques interviennent après une introduction déjà des plus remarquables, objectif plaqué au sol ou sur un barillet, plan-séquence mouvant partant d’une danse en pleine rue, s’arrêtant sur deux personnages conversant, pour finalement aboutir à l’intérieur d’un bar, arrière-plans composés de femmes nues se douchant à la vue de tous ou comportant des murs tapissés de photographies de charme avoisinant une croix christique, sexualisation de la femme au décolleté plongeant, positions lascives, commentaires osés très en avance sur l’époque et un humour noir aussi permanent que peut l’être l’état de détresse des quatre héros…En filigrane, plusieurs thématiques affleurent sans que l’époque ne permette de les explorer plus avant. L’amitié virile entre Mario et Jo, leurs corps éprouvés, la scène où trois des quatre héros urinent conjointement, les commentaires ambigus d’un opérateur pétrolier pourraient constituer autant d’allusions formant ensemble une représentation feutrée de l’homosexualité, pourtant réprouvée par le conformisme des années 1950. La relation entre Mario et Jo, scrutée et mouvante tout au long du métrage, fait par ailleurs état de rapports de domination s’inversant progressivement, le premier admire ouvertement le second jusqu’au moment où celui-ci fait étalage, durant leur périlleuse expédition, d’une lâcheté encore insoupçonnée.

La misogynie que subit Linda au quotidien, ainsi que le harcèlement dont elle fait l’objet de la part de son patron, questionnent quant à eux la place des femmes dans une société rétrograde et phallocratique qui leur refuse toute dignité. Enfin, comment ne pas songer à la mauvaise plaisanterie de Jo devant un groupe de femmes noires…Elles tombent tout droit du cocotier celles-là…N’est-ce pas là le racisme le plus primaire que l’on assigne en place publique ? Ces libertés scénaristiques n’empêcheront pas Henri-Georges Clouzot de récolter plusieurs distinctions internationales, le BAFTA du meilleur film, l’Ours d’or, le prix d’interprétation masculine et Palme d’or à Cannes…Jean Gabin, qui se rétracta par crainte que le rôle de Jo ne nuise à son image, dut sans doute amèrement regretter de ne pas figurer au générique de cette adaptation de Georges Arnaud. Le succès fut tel que William Friedkin réalisa un remake du film en 1977. Clouzot a un jour dit de son film qu’il était « une épopée dont l’accent majeur porte sur le courage et son antithèse ». Il y a injecté des personnages à la fois pathétiques et héroïques, Yves Montand, Charles Vanel, Peter van Eyck, Folco Lulli, tous admirables. Il y expose une noirceur et une cruauté devenues inexpiables, déjà aperçues dans Le Corbeau et bientôt prolongées dans Les Diaboliques. La photographie d’Armand Thirard rend l’ensemble tellement cinégénique qu’on en oublierait presque les nombreux aléas rencontrés au cours du tournage. Si Le Salaire de la peur n’est pas Apocalypse Now ou Fitzcarraldo, dont la réalisation fut en tout point cauchemardesque, ses imposants décors subirent néanmoins les effets prolongés des rafales de vent et des pluies diluviennes, ce qui occasionna leur destruction partielle, ainsi que d’importants dépassements de délais et de budget. Le tournage sera suspendu durant sept mois, Clouzot se casse la cheville, sa femme Véra tombe malade et les figurants gitans, s’estimant sous-payés, entrent en grève…

Pour faire un film…Premièrement, une bonne histoire, deuxièmement, une bonne histoire, troisièmement, une bonne histoire. Henri-Georges Clouzot aurait pu ajouter…Beaucoup de patience et autant d’abnégation.

Henri-Georges CLOUZOT 1907-1977

12 FILMS EN 26 ANS DE CARRIERE – 7 ESSENTIELS !

RIEN…par Josué Morel

« Rien ». C’est le dernier mot que souffle Charles Vanel, quelques minutes avant que le camion où il se trouve, transportant plusieurs jerrycans de nitroglycérine destinés à éteindre l’incendie d’un gisement de pétrole, atteigne enfin sa destination. « Rien », c’est le bout du périple que raconte patiemment le film, le grand rien vers lequel chacun s’achemine. Pour autant, le versant abstrait qu’embrasse Le Salaire de la peur ne s’accomplit qu’à la condition d’une approche concrète de l’action et de la matière, Clouzot étant un cinéaste métaphysique qui appréhende toujours la circulation de flux par le truchement de détails simples. Le tout premier plan de L’assassin habite au 21, qui marque ses débuts comme réalisateur, en donne d’emblée un exemple séminal avec la porte d’un troquet qui s’ouvre, mystérieusement, comme signe que le mal, sujet de prédilection de Clouzot s’insinue sans mot dire, en prélude d’une scène qui, à rebours de ce plan inaugural, se révèle dénuée de tout fantastique. Les débuts des films de Clouzot sont souvent remarquables, ceux du Corbeau ou des Diaboliques, notamment, dépeignent une série de seuils traversés et de mouvements qui creusent l’espace pour donner à voir ce qui anime un milieu, des rapports de classe ou bien encore des ramifications secrètes qui se tissent sans mot dire entre les personnages. Maître de l’exposition, Clouzot se révèle par contre moins brillant quand ses films, qui reposent sur des structures formelles balisées comme Le Mystère Picasso ou des schémas narratifs articulés autour d’une résolution forte, se retrouvent pris dans les rails d’un scénario brimant ce principe de circulation. Le Salaire de la peur se distingue en cela des autres films du metteur en scène car il est pourvu d’une mise en place longue d’une heure, le film prend le temps de préparer une expédition qui porte en elle une logique d’avancée, à l’opposé de la fixité des dispositifs aux accents théâtraux qu’affectionnent d’ordinaire le réalisateur.

À la revoyure, la durée de la première partie permet un habile renversement rythmique, en suivant d’abord des personnages qui piétinent, combinent, se jaugent parfois avec dédain ou nouent des liens d’amitiés teinté de perversité, le film multiplie les interactions au sein d’un espace fixe pour mieux ensuite resserrer l’intrigue autour de quatre figures et d’une dynamique plus tenue l’avancée de deux camions chargés de nitroglycérine. Le film trace ainsi, en même temps qu’une trajectoire métaphysique, une ligne dramaturgique étonnement émouvante pour un cinéaste aussi clinique que Clouzot, reposant sur la camaraderie des quatre conducteurs dont la quête n’est pas morale c’est autant l’appât du gain qui les guide qu’une forme de nécessité. Clouzot est un pessimiste pour qui personne n’est à sauver mais dont la misanthropie se teinte toutefois d’une lucidité froide car le mal fait partie d’un tout, a son utilité et c’est la morale glaçante du Corbeau, se loge en chacun et se teinte de nuances on s’attache beaucoup chez Clouzot, sans passion ni idéalisme, souvent avec violence, haine ou mesquinerie, mais aussi avec une empathie qui contraste avec les penchants les plus noirs des personnages. Le Salaire de la peur constitue peut-être dans cette perspective le film le plus « chaleureux » du cinéaste, justement parce que la camaraderie se forge ici autour d’un destin commun auquel les protagonistes doivent faire face, ensemble, pour tâcher de trouver un futur un peu moins gris.

Ce destin, comment s’incarne-t-il ? Par une série de problèmes mathématiques et géométriques que Clouzot décompose brillamment sans jamais perdre de vue le mouvement général de son film…Une route qu’il faut franchir à une certaine vitesse sous peine d’être réduit en poussière, un créneau à bien négocier pour ne pas tomber dans le vide, ou encore l’explosion d’un obstacle à calculer, préparer et exécuter selon une suite bien précise d’actions. Clouzot semble dès lors filmer des personnages qui peuvent potentiellement tromper la mort s’ils appréhendent avec soin les données et variables qui se présentent à eux. Bien entendu, cette possibilité est en vérité un leurre et si les quatre chauffeurs sont capables d’audace ou d’intelligence, leur périple prend au fur et à mesure la forme d’une danse avec le chaos, c’est d’ailleurs littéralement ce que dépeint la dernière séquence du film. Un signal effacé quelques secondes trop tôt, une marque de couardise qui sauve indirectement les conducteurs, une pierre qui tombe quelques mètres trop loin, un piquet qui manque de s’arracher à la terre où il est planté, un câble métallique qui s’accroche par accident, le moindre petit détail ou hasard peut dicter le devenir des personnages. Dans un plan terrible, Jo, qui roule une cigarette pour Mario (Montand), voit les feuilles de tabac s’envoler sous un souffle lointain, celui de la déflagration qui a emporté soudainement l’autre camion chargé d’explosifs. Si Friedkin, dans Sorcerer remake du Salaire de la peur, figurera l’explosion et son origine avec une crevaison, Clouzot dépeint uniquement son effet, pas de dernier plan accordé aux personnages disparus, pas d’explication, pas de trace si ce n’est un mégot de cigarette trouvé sur le lieu de la déflagration et un trou dans la terre, pas de raison. Un coup de vent, et puis plus rien.