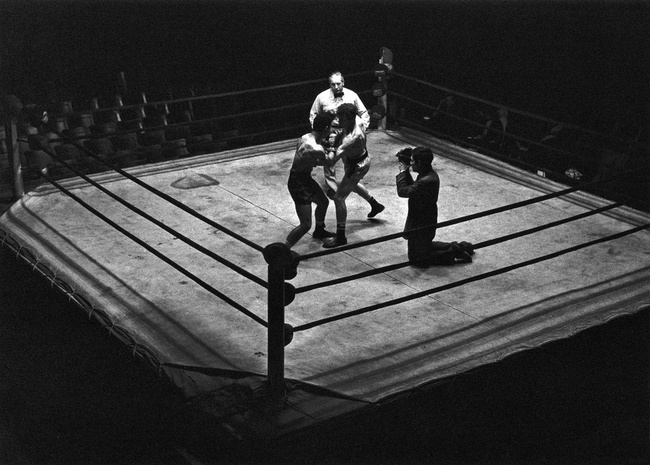

Stanley Kubrick a ses début est photographe chez Look à New York qui lui fait apprécier la boxe, premier sujet de réalisation avec le court-métrage Day of the fight (1951). Kubrick quitte le magazine pour se consacrer uniquement à la réalisation. La même année, il met en scène un deuxième court-métrage Flying Padre, puis en 1952 un documentaire The Seafarers un documentaire pour les Affaires étrangères sur le “Rassemblement mondial de la jeunesse”. En 1953, Kubrick âgé de 25 ans réalise Fear and desire mais il le renie très rapidement et peu de gens auront la chance de le voir. Vient ensuite Le Baiser du tueur en 1955 film en noir et blanc de 65′. The Killer’s Kiss permet à Kubrick de renouer avec un sport qui le passionnait étant jeune, la boxe. James B. Harris producteur rêve de rencontrer le jeune réalisateur…Fear and desire et Le Baiser du tueur étaient des exemples formidables de son génie naissant. Par la suite, les deux hommes s’associent pour donner naissance aux films Harris-Kubrick L’Ultime Razzia, Les Sentiers de la gloire et Lolita.

L’histoire est inspirée par le romancier Mickey Spillane pour le Kubrick de 1953, le plus accessible, le plus facile à imiter et le moins provocant des écrivains féroces. Kubrick bâtit une histoire originale qui se passe dans les coins les plus mal famés du Sud de Manhattan. Dans ce film, les lieux et les métiers ne sont pas choisis au hasard mais dans le but de renforcer le côté noir du film. En effet le boxeur, le ring, l’usine, les cours désertes, les appartements tristes, renforcent cette idée d’enfermement et de réclusion. Les lieux sont le taudis révélateur de l’ambiance. Réalisé avec une totale indépendance. Kubrick y est producteur, réalisateur, directeur de la photographie et monteur. Tourné avec peu de moyen et beaucoup de prêt, il le fut cependant avec la même minutie que ses futurs long-métrages. Pendant le tournage, l’entourage professionnel commence à ressentir une attitude autoritaire de la part de Kubrick. Sur Le baiser du tueur, Kubrick travaille avec Nat Boxer, futur ingénieur du son de Conversation Secrète et Apocalypse Now, mais leur collaboration fut désastreuse. Alex Singer, photographe de plateau du film raconte…

Tourné pour une somme ridicule, le film fut réalisé avec la même minutie et le même soin que Kubrick apporte à tout ce qu’il fait. C’est un perfectionniste, un perfectionniste absolu. J’ai essayé d’appliquer les mêmes règles à ma carrière mais j’ai dû payer le prix fort avant d’y renoncer. Si l’on ne vous laisse pas la liberté de l’exercer, le perfectionnisme peut être fatal. Il tourne à l’obsession, une obsession qui n’a rien à voir avec le commerce.

Premier film noir du maître Kubrick, son fameux thriller fortement influencé par les polars de Hitchcock et les productions du cinéaste austro-hongrois Fritz Lang. Entre ombres et lumières, le réalisateur livre le résultat de dix mois de tournage effectués sans aucune autorisation dans les rues new-yorkaises. Un film indépendant dans tous les sens du terme, construit avec un budget dérisoire, mais avec la minutie et le perfectionnisme légendaires du réalisateur. À la sortie du film, en 1955, les critiques sont subjugués, le travail autour de la narration et de la lumière est digne d’un virtuose. Malgré tout, l’utilisation de la voix off le dessert, une facilité aussi déconcertante que superflue. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui voient en ce deuxième long-métrage une histoire d’amour banale, un film assez quelconque…

L’intrigue était stupide, mais ce qui m’intéressait était d’acquérir de l’expérience et de travailler dans ce milieu. Le contenu, l’histoire me paraissaient secondaires. De toutes les histoires qui me tombaient sous la main, je choisissais simplement celle qui présentait le moins de complications. SD

Kubrick attrape de mauvaises habitudes, fait patienter l’équipe plusieurs heures pendant qu’il met son éclairage en place. Après ces longues attentes il les fait entrer, les observe et intervient dans leur préparation pour leur dire de ne pas mettre de micros là et là car “tu fais de l’ombre”. Boxer est remercié et Kubrick enregistre le son sur un magnéto non professionnel. Kubrick devra post-synchroniser tous les dialogues, et le résultat donne à certains moments la forte impression que les acteurs ne sont pas “dedans”. Les électriciens et les machinistes eux aussi vont connaître des conditions difficiles. En plus d’être constamment dans le froid et de supporter les humeurs de Kubrick, ils vont devoir subir une baisse de salaire régulière. Frank Silvera rate même un rôle important au théâtre. Toutes ces contraintes subits par les techniciens permettent cependant à Kubrick d’imposer ses idées et de travailler quasiment comme il le veut. Dans le film, on retrouve déjà des éléments qui vont devenir “kubrickiens”, le rêve, l’utilisation de la courte focale, la voix off, la violence abrupte, la recherche du cadrage…Le réalisateur utilise ses talents de photographe grâce à son exceptionnelle capacité à jouer avec la lumière pour contrecarrer le minimalisme du décor. On peut déjà apprécier un goût très particulier pour le contraste que l’on retrouvera dans ses cinq films en noir et blanc. Il est déjà fidèle au contre-jour qu’il reprend dans Orange Mécanique et Barry Lyndon. L’éclairage pour Kubrick est primordial dans tous ses films. Il contribue au travail sur la lumière en collaboration avec ses directeurs photo. Cela va devenir une de ses forces et une de ses caractéristiques grâce à des choix variés allant de la lumière latérale à zénithale en passant par l’abyssale ou la lumière des bougies pour ne citer que celles-là. Ce travail minutieux autour de l’éclairage des scènes va lui permettre de construire son récit autour de moments inoubliables. L’utilisation de la lumière, du travelling, sont quelques prémisses d’éléments qui permettent de reconnaître la touche d’un maître comme Eisenstein, Welles, Ford, Tarkovski…La création de morceaux de bravoures le permet aussi et Kubrick va nous en proposer un à la fin de son film.

Un final avec une poursuite sur les toits de Manhattan. Kubrick utilise une courte focale qui rend le personnage tout petit à côté de l’immensité du décor et de la dimension des immeubles. L’accumulation et la place des habitations, oppressent, enferment les protagonistes. La musique fonctionnelle utilisée souligne les traditionnelles scènes de poursuites. Le coup de génie arrive au moment où Kubrick nous projette à l’intérieur d’une usine infestée de mannequins. Cette dernière scène est d’une grande ingéniosité et virtuosité, se déroulant dans l’usine, elle plonge le spectateur dans un univers irréel. On se trouve à la fois dans une arène où les mannequins jouent les inquiétants observateurs mais aussi dans un monde angoissant de corps rigides qui paraissent morts et où un dernier règlement de comptes va avoir lieu. Une impression surréaliste se dégage de ce passage, deux hommes utilisent des bras, des jambes et des troncs de mannequins pour se défendre. C’est l’originalité et le brio de cette scène qui vont permettre à Kubrick de se faire remarquer. Comment oublier l’expression du visage de Frank Silvera rempli de nervosité ou le magnifique plan de Jamie Smith qui se cache dans l’usine et au-dessus de sa tête, de nombreuses mains de mannequins dirigées vers le bas, donnant l’impression de mains diaboliques et inquiétantes qui essaient de l’attraper. Une bataille de maestro, très découpée, dynamisée grâce à l’utilisation de la caméra épaule en plan moyen ou serré, et qui contraste remarquablement avec la poursuite sur les toits tournée en caméra sur pied et en plan d’ensemble.

A sa sortie, une grande partie de la critique est dithyrambique, subjuguée par la qualité narrative, la virtuosité technique et le travail sur la lumière. Cependant certains ne voient pas le film du même œil…Tout juste digne du niveau d’un étudiant de cinéma. Lui reprochant de grosses faiblesses comme, entres autres, l’utilisation de la voix off qui ici sert souvent de raccourci scénaristique, pourtant judicieusement employée par Kubrick pour nous donner des informations rapides sur la situation ou les personnages et pour nous recentrer sur le récit. Elle permet également d’expliquer des agissements ou des changements brusques d’attitudes des protagonistes. D’autres éléments comme la faiblesse du décor, de la mise en scène, etc, lui sont reprochés mais les deux mots les plus utilisés par la critique sont “grande virtuosité”. Ce deuxième long-métrage lui a permis de parfaire ses gammes avant la future reconnaissance, et l’on peut être surpris à la fin, du happy-end, celui-ci, voulu par Kubrick, est là uniquement pour accrocher Hollywood. Dès son film suivant, L’Ultime razzia, et par la suite, le happy-end sera complètement exclu. Malgré ses faiblesses mais sans oublier ses nombreuses qualités, Le Baiser du tueur nous prouve déjà qu’il appartient pleinement à l’œuvre de Stanley Kubrick. La touche personnelle et unique du futur grand cinéaste y pointe déjà le bout de son nez.

ÉTUDIANT EN PROGRÈS par Benoît Smith

L’exigeant Stanley Kubrick a décrit à sa manière le bond qualitatif entre son premier et son deuxième long-métrage Alors que Fear and Desire avait été un travail pensé avec sérieux mais réalisé n’importe comment, Le Baiser du tueur s’est avéré, je crois, un projet léger mais accompli avec peut-être plus de compétence, quoique toujours du niveau d’un étudiant en cinéma. Avec le premier film, il tentait crânement d’affronter un des grands sujets qui continueraient de le fasciner par la suite sur la folie guerrière, mais avec un criant manque de consistance dans sa mise en scène. A contrario, dans Le Baiser du tueur au budget à peine moins dérisoire que le précédent de 75000 dollars, il s’appuie sur un matériau de pur film noir, sans ambition thématique affichée, pour asseoir l’assurance de la caméra comme vecteur du regard du cinéaste sur ses personnages.

Car si Kubrick s’est toujours attaché à braquer sa caméra sur ce qui cloche chez l’être humain, c’est dès ce film à l’abord modeste que sa démarche commence à convaincre. Qu’il suive en plan-séquence le héros tournant en rond dans son appartement, qu’il s’immisce au plus près de lui pendant un combat de boxe, qu’il montre les personnages s’observant en vis-à-vis à travers des fenêtres ou face à eux-mêmes dans un miroir, il y en a un certain nombre dans le film, il développe une certaine insistance à placer l’humain face à son désir mais surtout face à son échec ou celui de l’autre, impossibilité de s’accomplir, incapacité d’être aimé. Et la confrontation est souvent violente, on ne pense pas seulement au combat de boxe, mais aussi à ce plan où la caméra est solidaire des oscillations d’un miroir que le patron véreux vient d’endommager sous le coup de la colère. Ce n’est pas par pure afféterie narrative que l’histoire est racontée a posteriori par le héros tournant en rond dans une gare, avec des commentaires désabusés, ou que le triste passé familial de l’hôtesse est illustré dans un unique et sombre décor par une chorégraphie aussi impeccable que froide dansée par Ruth Sobotka, épouse Kubrick à l’époque. Avec une empathie d’autant plus évidente qu’il ne fait pas montre de la sévérité et des traits satiriques mordants qu’on pourra trouver dans ses films ultérieurs, Kubrick n’en conte pas moins, par-delà les conventions du film noir, les vicissitudes d’une humanité peu fière ne se permettant l’espoir que par faiblesse au point que même l’ultime morceau de bravoure, un combat sauvage dans le décor mortifère d’un atelier de mannequins, ne consacrera aucun héroïsme.

Peu importe, alors, que le récit manque par endroits de rythme, par exemple en suivant une trop longue course-poursuite à pied, ou en laissant le scénario ménager laborieusement un quiproquo ici et un coup de chance là. C’est même parfois en laissant traîner le regard de la caméra que le film intrigue, comme quand il tourne dans les rues de New York et y capte d’authentiques morceaux de vies et de vitrines, à la manière d’autres réalisateurs indépendants, auxquels on n’aurait guère envisagé de rattacher Kubrick sans ces quelques plans. On ignore si l’usage ultérieur par le cinéaste du terme « étudiant » était péjoratif ou non, mais il n’apparaît guère ainsi à nos yeux. Sous l’influence assumée de Welles et Ophuls, il n’avait certes pas encore la consistance de l’artiste affirmé que l’on célèbre aujourd’hui, mais déjà l’aplomb. Voir son film et ses sujets d’étude aussi fébriles de sa recherche artistique est tout à fait stimulant.