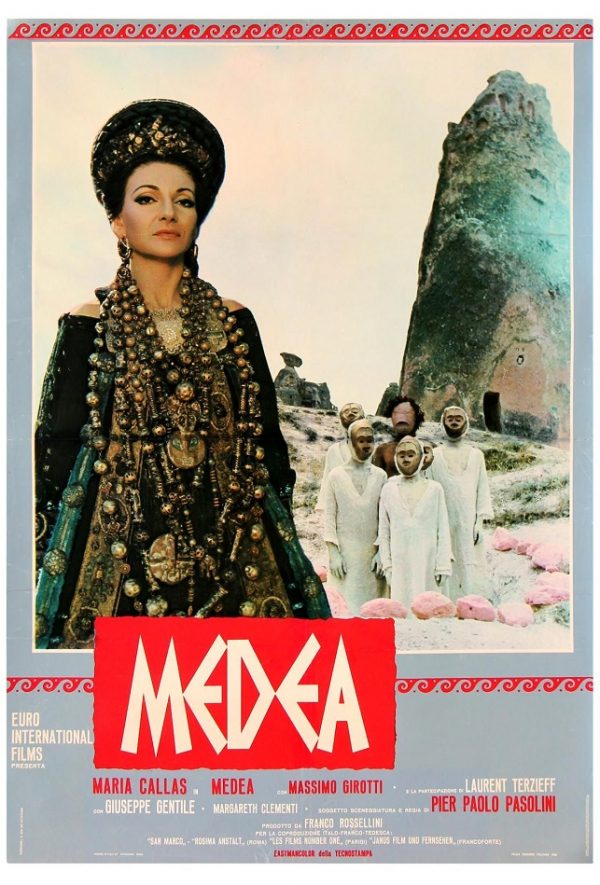

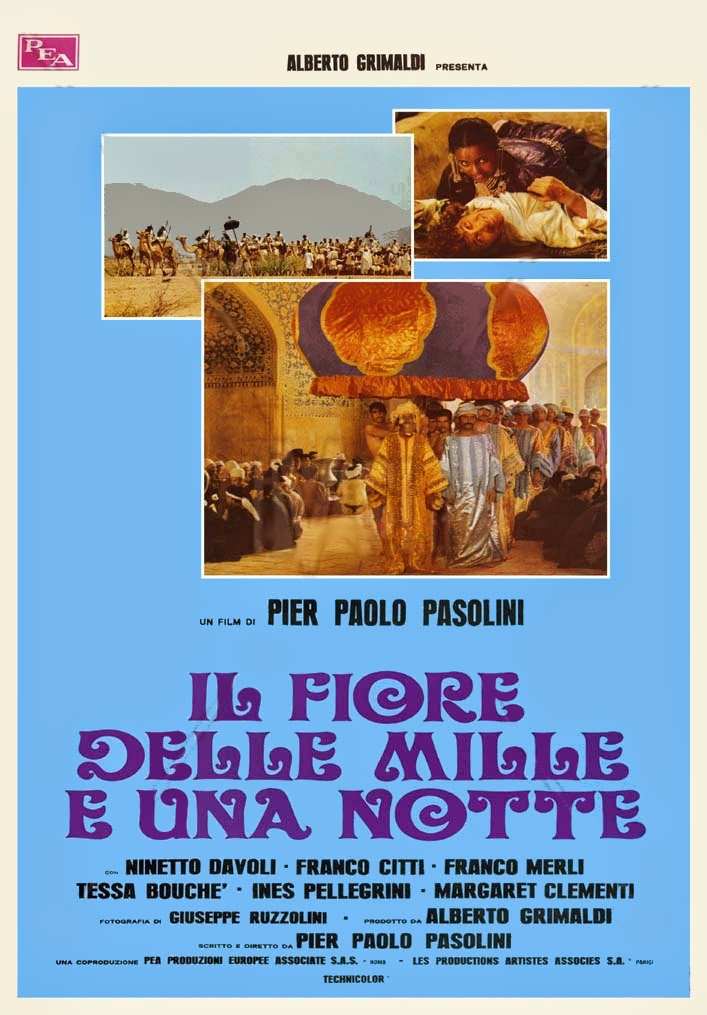

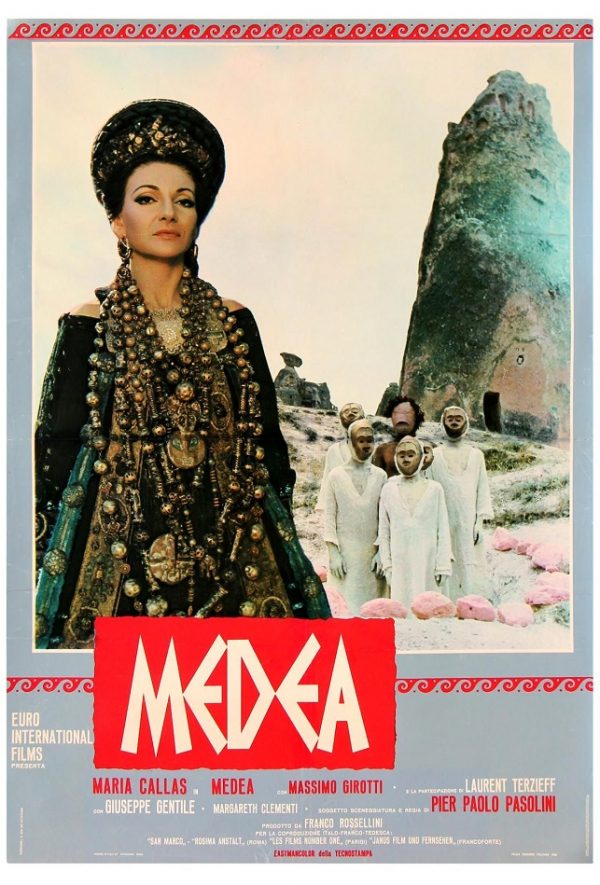

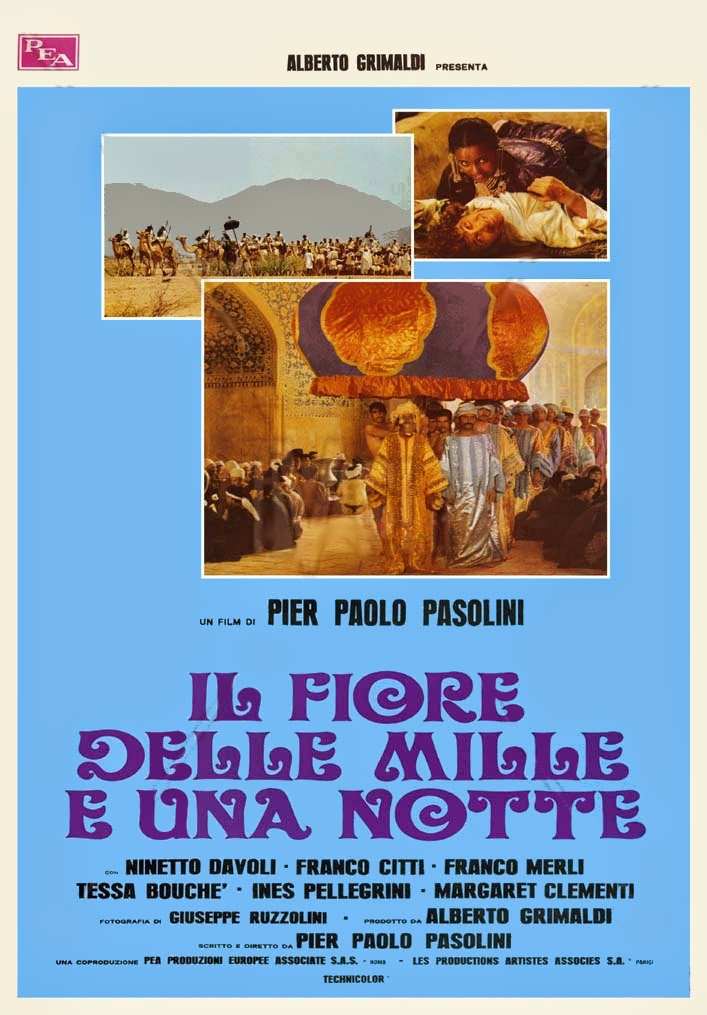

De notre époque il incarnait toutes les contradictions. Marx, Freud et Jésus composaient, dans son univers une sorte de trilogie aussi indissociable que la Sainte Trinité. Au misérabilisme d’Accatone son premier film succéda l’épure transcendante de L’Evangile selon saint Matthieu. Les provocations psychanalytiques et homosexuelles de Théorème ou de Porcherie répondirent à la fraîcheur toute franciscaine d’Uccellaci, Uccellini. Et à l’esthétisme compassé d’Œdipe-Roi et de Médée, celui gaillard, truculent du Décaméron, des Contes de Canterbury et des Mille et une Nuits. Cet esthétisme fut, sans nul doute, la véritable cohérence de l’œuvre et du personnage. Nous lui devons ces images superbes, ce génie du baroque qui marquent si fortement les plus beaux de ses films. L’équivoque faisait le reste. Et à travers elle, nous découvrions la quête angoissée d’un être profondément marqué par le scintillement corrosif et affolé du monde contemporain, sa morale multiple, son mortel embrassement du tout et du rien. Après la légère trilogie de ses Contes, il venait de revenir avec Les Cent vingt journées de Sodome, à une vision plus tragique, plus sulfureuse de la condition humaine. Le testament involontaire d’un homme, notre contemporain, qui naviguait à la dérive entre le vice et la vertu, la sainteté et l’abjection, en cherchant implicitement mais désespérément le pourquoi de ses déchirements.

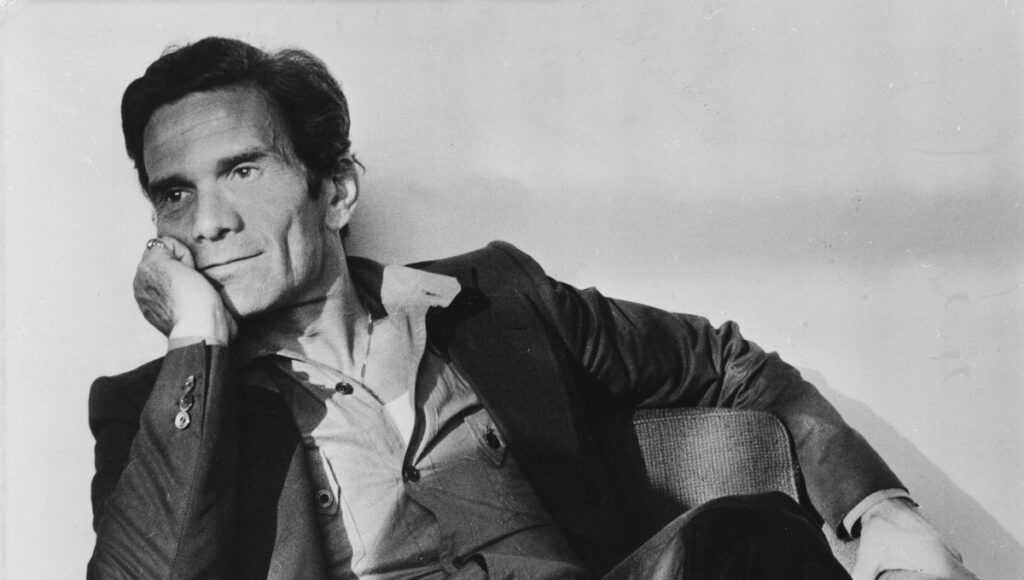

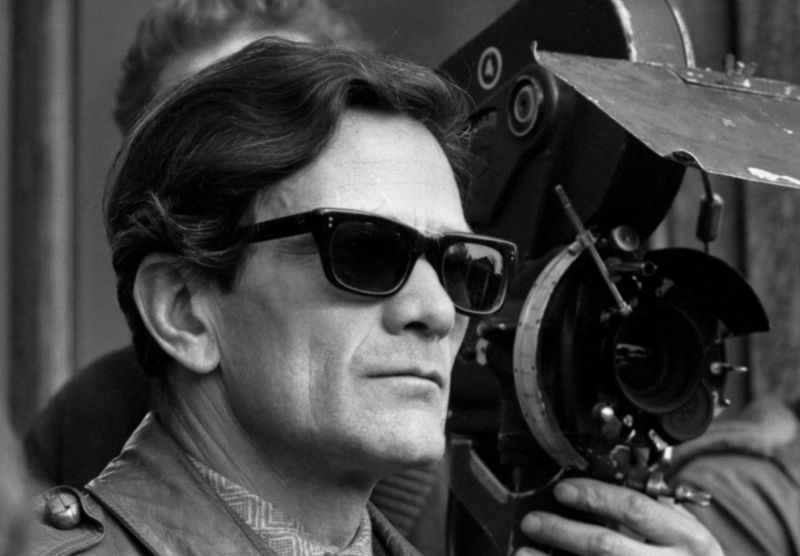

Pasolini…La mort tragique d’un cinéaste révolté. Par Camille Lestienne

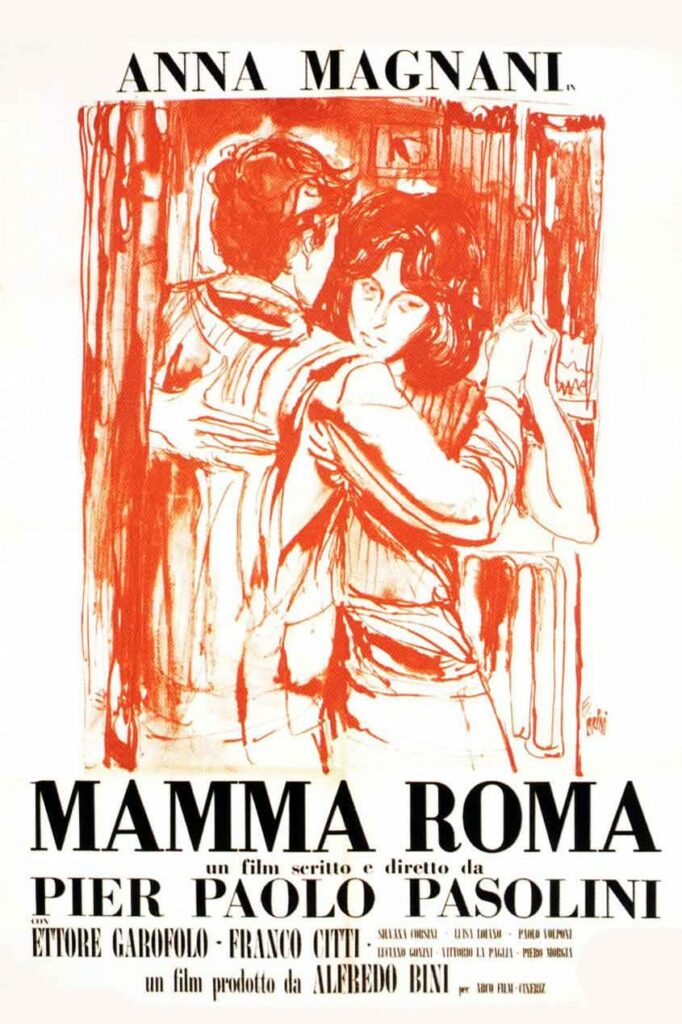

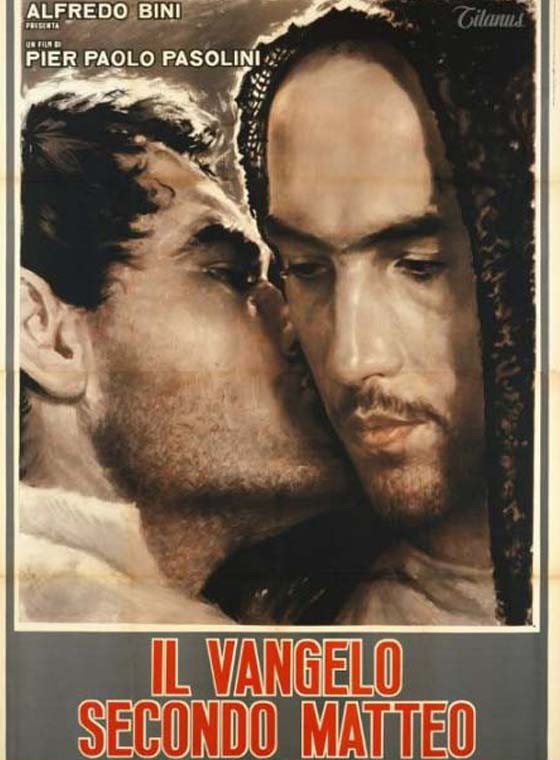

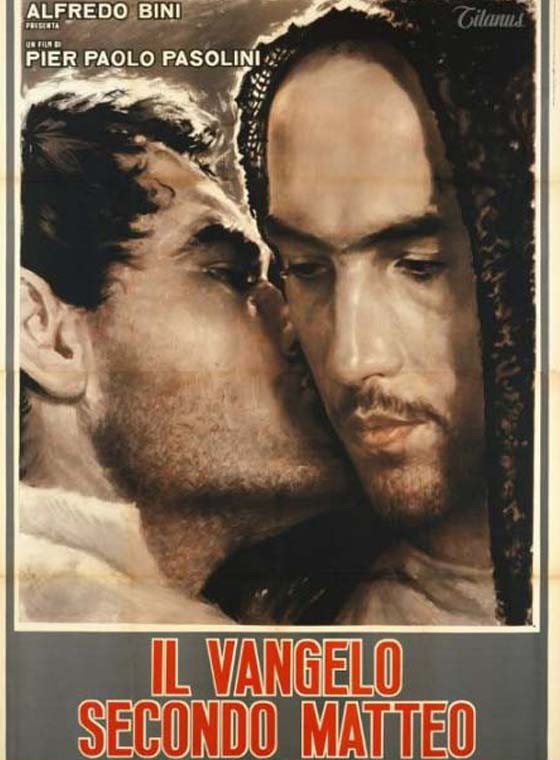

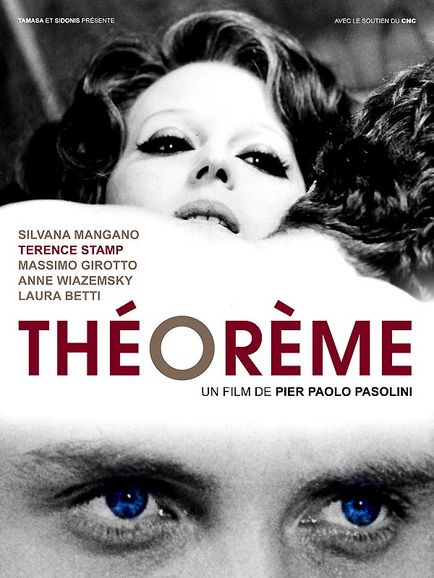

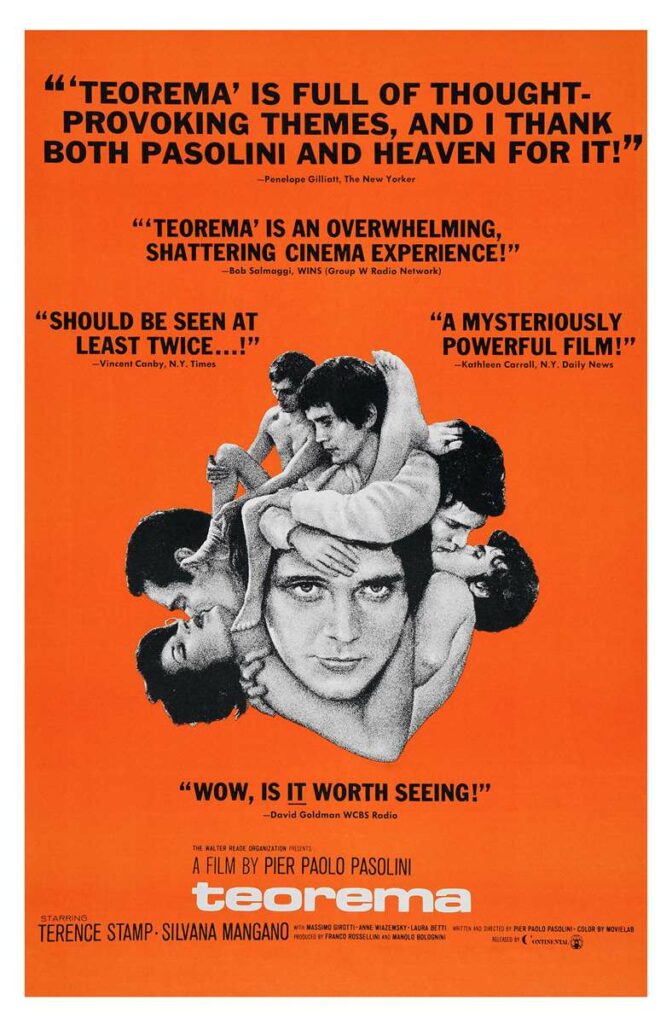

Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, le réalisateur et écrivain Pier Paolo Pasolini est sauvagement assassiné sur une plage d’Ostie en Italie par un jeune prostitué. Sa mort violente est alors interprétée comme le fidèle reflet d’une vie parsemée de scandales. Crime crapuleux ? Coup monté ? Assassinat politique ou mafieux ? Quarante ans après les faits, le meurtre de Pier Paolo Pasolini laisse encore place aux doutes. Le 2 novembre 1975, les carabinieri qui découvent le corps du cinéaste sur une plage d’Ostie peinent à l’identifier tant l’homme a été martyrisé: côtes brisées, poitrine enfoncée, visage broyé et lacéré. Un jeune homme de dix-sept ans est arrêté peu après au volant de l’Alfa Romeo de la victime. Il avoue rapidement avoir roué de coups, à l’aide d’un pieu arraché à une palissade, l’homme qui lui demandait une «prestation sexuelle». Il reconnaît également avoir roulé sur son corps en s’enfuyant avec le véhicule. Giuseppe Pelosi, jeune voyou romain, sera condamné à neuf ans de prison. Un guet-apens ? Dès le début, cette version est contestée par les amis de Pasolini. Ils font état de l’incohérence des faits, de la différence de corpulence entre le frêle garçon et l’écrivain de 53 ans, sportif et karatéka. On parle de règlement de compte politique ou mafieux dans une Italie marquée par les années de plomb. L’artiste engagé et adepte des prises de position provocatrices avait des ennemis partout, à droite comme à gauche. La polémique rebondit à plusieurs reprises lorsque Pelosi revient, en 2005 à la télévision, puis en 2014 devant un procureur, sur ses aveux. Il évoque alors un guet-apens et la présence d’autres hommes à l’accent sicilien qui se seraient acharnés sur Pasolini. L’enquête a été relancée en 2010 à l’initiative du cousin de Pasolini. La mort tragique de Pasolini n’étonne pas la presse de l’époque tant elle semble être à l’image de sa vie. France Soir titre: «Un scénario qu’il n’eût pas désavoué» tandis que Le Figaro annonce: «Fin sordide pour un cinéaste maudit». Pourtant tous s’accordent à reconnaître le génie artistique du cinéaste tout à la fois décadent et pourtant recompensé par l’Office catholique du cinéma pour L’Evangile selon Saint Matthieu en 1964 et Théorème en 1968. Paradoxe que souligne Le Figaro dans son édition du 3 novembre en qualifiant Pasolini ainsi « Cinéaste et poète, blasphémateur et marxiste mais soutenu par l’église ».

Pasolini entre le rêve et le cauchemar.

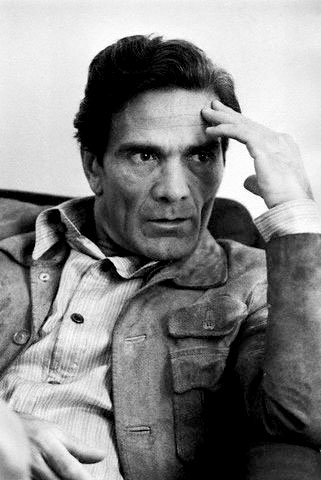

Il est arrivé avec le scandale. Il finit dans le scandale. Pier Paolo Pasolini, un personnage hors série. Révolté, tourmenté, écorché. Sûr de lui et doutant de tout. Insaisissable. Peut-être s’est-il livré une seule fois entièrement, dans son premier film tiré d’ailleurs d’un de ses romans Accatone (Le Mendiant), en 1961. L’histoire d’un jeune voyou romain, sous-prolétaire qui tente d’échapper à son sort pitoyable et qui en meurt. François Villon à la mode néo-réaliste italienne, il a joué jusqu’à l’outrance le jeu de ses convictions. D’une manière fort discutable. En tentant, par exemple, en 1962, de voler sous la menace d’un pistolet la caisse d’un café. Agression manquée, qui ne lui valut que 20 jours de prison avec sursis et 10.000 lires d’amende, grâce au témoignage chaleureux d’Alberto Moravia. Pasolini n’en était pas à ses premiers démêlés avec la justice. Pour d’autres raisons, il est vrai. Quelques mois auparavant son sketch filmé La Ricotta (Le Fromage blanc) lui avait déjà coûté soixante jours de prison. Egalement avec sursis. On lui reprochait d’avoir vilipendé publiquement la religion d’Etat, en représentant quelques scènes de la Passion de manière à bafouer celle-ci par le commentaire musical, le dialogue et autres manifestations sonores. Et incongrues.

Un athée au service de Dieu.

Ses passages dans le box des accusés lui confèrent, dès lors, une réputation de non-conformiste, de «corrupteur», de bête noire des bien-pensants. Pourtant, ce marxiste, mauvais garçon et auteur à scandales, a été couronné deux fois par l’Office catholique du cinéma. Alors ? Le diable au service de Dieu ? L’Evangile selon saint Matthieu, film d’athée, est considéré par les spécialistes comme un chef-d’œuvre du cinéma chrétien. Une œuvre qu’il a failli ne jamais réaliser. Faute d’appuis. Faute d’argent. La gauche inquiète de voir l’un des siens se muer en chantre du christianisme. La droite craignant la manipulation des Saintes Ecritures. Mais l’auteur a su s’entourer. Un jésuite, le père Favero, le conseille. Un théologien célèbre, Romano Guardini, surveille le découpage. Résultat : un film d’une étonnante pureté, avec des images qui rappellent les peintres italiens du «Quattrocento» dont il s’est probablement inspiré…L’Evangile ne s’interprète pas. Il se raconte. Vouloir soutenir une thèse eût été de ma part une absurdité. J’ai tenté de faire un récit épique et lyrique. Si j’ai préféré Matthieu à Jean, à Marc ou à Luc, c’est parce qu’il est plus intransigeant et plus populaire. Il raconte simplement l’histoire d’un homme qui est né pauvre et qui meurt, après une existence brève et dramatique, en remettant aux hommes un message de paix et d’amour. Toujours la même obsession. Parce que lui-même était né pauvre, à Bologne, en 1922. Fils d’un officier d’infanterie, il avait connu très tôt la «bohème» des changements de garnison. En 1943, alors que le régime fasciste vacille, Pasolini, réfugié à Casarsa, dans le Frioul, rêve. Liberté, mieux- être, communisme? Pourquoi pas? C’est à Rome, après la guerre, qu’il s’en convainc…J’étais professeur dans une école secondaire. Démuni d’argent, je n’avais pu me procurer qu’un logement inconfortable dans un faubourg populaire. La misère on peut le toucher du doigt à deux pas de l’élégante via Veneto, à quelques minutas du Vatican.

L’auréole du scandale.

Pour se défouler, il écrit des poèmes. Alberto Moravia les lit et les publie dans sa revue Nuovi Argomenti. Premiers pas de «P.P.P.» (comme l’appelaient ses amis) dans une carrière littéraire qui se soldera par cinq romans et des essais politiques, notamment une étude sur Gramsci, le théoricien marxiste italien, aujourd’hui fort à la mode. Parallèlement, il écrit des scénarios. Pour les plus grands…Mauro Bolognoni, Mario Soldati, Bernardo Bertolucci, Federico Fellini. Il est acteur à l’occasion, dans des productions de série «B»…Jusqu’au jour où il éprouve l’irrésistible besoin de passer de l’autre côté de la caméra. Là, cet homme frêle, plutôt petit, aux épaules étroites, au visage creusé par deux rides profondes, mais dont le regard intense frappe l’interlocuteur, trouve enfin le moyen de s’exprimer totalement. De film en film, d’échec en triomphe, Pasolini en arrive à Théorème en 1968. Ce solitaire, qui use du silence comme d’une protection, déclenche une fois de plus les cris et les clameurs. Et toujours le scandale. Il l’explique…Le scandale ne vient pas de l’érotisme qui se dégage de Théorème, le scandale c’est la thèse que je soutiens. Ce n’est pas le contenu qui choque le public, mais la forme. Elle est simple, en apparence conventionnelle, mais en fait rigoureuse jusqu’à la provocation. La polémique entre partisans et détracteurs du film redouble lorsque l’Office catholique du cinéma couronne une nouvelle fois le réalisateur. Sa renommée, bonne ou mauvaise, ne l’émeut pas. Pas plus que les commentaires malveillants suscités par ses amitiés équivoques dont il ne nie d’ailleurs pas la réalité. Un aspect de sa vie que l’on retrouve en filigrane dans ses œuvres. Des œuvres qu’il compose lentement, dans un appartement à la terrasse fleurie d’orangers nains et de géraniums, dans le quartier neuf qui s’avance vers Ostie. En vue de la plage où il a trouvé la mort. Il a longtemps vécu là avec sa mère, le seul être peut-être qui le comprit...Il y a entre nous, une entente secrète, une intuition absolue. Cet homme, de la race des gens blessés, se voulait avant tout poète. Il méprisait la gloire et l’argent…Mon travail, ma vie, c’est la poésie, c’est un rêve. Ce rêve je le vois aujourd’hui sans illusions. C’est peut-être cela, la vieillesse.

Réalisateur majeur de l’histoire du cinéma.

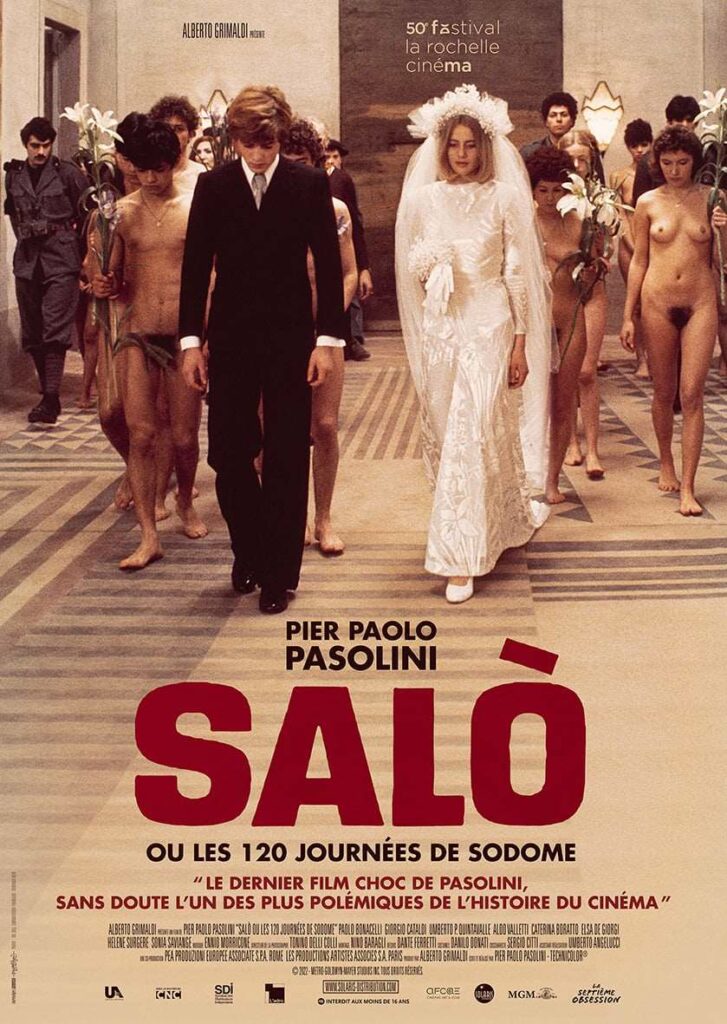

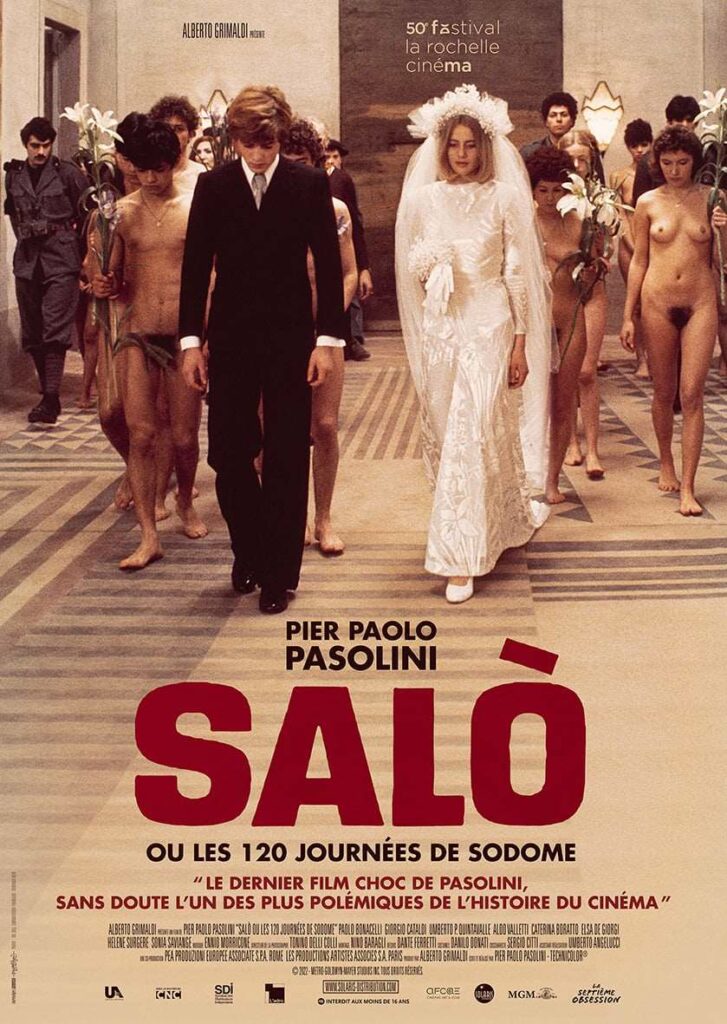

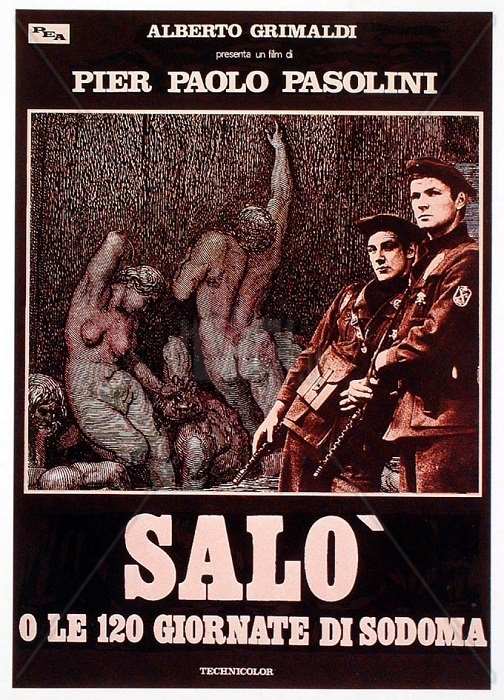

Pour qui ne connait pas du tout Pasolini, il y a un mot qui dit tout de même quelque chose à beaucoup. Salo. Car qui a vu ce film, d’autant plus en salle au cinéma, ressent immanquablement un malaise si profond que l’envie re le revoir une seconde fois est totalement exclue. Salo ou les 120 jours de Sodome se rapproche plus du snuff movie que de l’œuvre de fiction. Pourtant, c’est bel et bien un film, avec ses acteurs et son scénario pervers à souhait que votre meilleur ennemi vous recommanderait avec un malin plaisir. Je pense personnellement qu’il faut le voir au moins une fois pour comprendre l’intransigeance de Pasolini. Car le réalisateur ne triche pas et va au bout de sa démarche intellectuelle, quitte à se renier, comme il le fit plus tôt pour sa Trilogie de la vie. Pasolini est un poil à gratter qui se moque du courant dominant. Les étudiants manifestent violemment en 1968 en Italie ? Il les conspue en les traitant de petits-bourgeois alors qu’il souligne que les vrais prolétaires sont les policiers qui pourtant les matraquent mais prennent aussi des coups. On l’attaque au tribunal pour attaque aux mœurs et obscénité? Il se défend devant le tribunal et il gagne à chaque fois, il est d’ailleurs attaqué plusieurs dizaines de fois et prend le temps de se défendre avec tact et application. D’origine du Frioul, il publie dans sa langue natale et se moque qu’on le traduise ou non en italien, même si c’est toujours le cas. J’imagine Pasolini comme un penseur à jamais insatisfait, toujours sur la brèche, toujours en mouvement. Et chacun de ses films mérite d’être vu, plusieurs fois pour certains afin de mieux en comprendre tous les ressorts cachés.

Les films de Pasolini sont difficiles à regarder car il n’y a aucune complaisance et aucun divertissement. Chaque plan semble avoir été mûrement réfléchi et les intrigues suivent un cheminement si tortueux que le spectateur ne doit jamais lâcher le fil s’il ne veut pas être lâche en route. Cinéma intellectuel, il donne à réfléchir pour s’enrichir de propositions esthétiques et philosophiques. Voir Terence Stamp en bel éphèbe invité fascinant une famille bourgeoise jusqu’à la faire éclater dans Théorème ou Pasolini en peintre philosophe dans Le Décaméron, ce pourrait être comique si ce n’étaient pas des malles au trésor pour mieux appréhender notre finitude de simples mortels bien au cœur de la simple vanité de l’existence. Pasolini critiquait constamment et ne se gênait pas pour exhiber l’hypocrisie des sociétés contemporaines. Ne fut-il pas un des premiers à identifier les dangers du capitalisme quand il déclara que la société de consommation a transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu’ils ont d’intime, elle leur a donné d’autres sentiments, d’autres façons de penser, de vivre, d’autres modèles culturels » et ce, « grâce aux nouveaux moyens de communication et d’information (surtout la télévision) ». Le concept de fascisme de consommation est une réalité, toujours d’actualité même si lui ne l’a pas vu grandir, il l’a senti de tout son être. Une preuve de plus que Pasolini voyait la réalité bien au-delà de son époque. Ainsi, Mamma Roma a beau se dérouler au lendemain de la seconde guerre mondiale, il souligne le sentiment éternel de l’amour maternel pour un fils bêtement intransigeant et incompris. Œdipe Roi donne une revisite très classique du mythe grec en collant de manière presque insupportable à la vision que peut en avoir chacun, sans ajouts ni tricheries.

Car tout a été dit par la mythologie grecque, il n’y a rien à retrancher. Le parti pris est évident et iconoclaste, comme d’habitude. La Trilogie de la vie se vautre dans la concupiscence, mais jamais gratuitement. Le cinéaste aurait pu ajouter tant de chefs d’œuvre à la liste, mais il gênait trop, il était la mauvaise conscience d’une société sortie du fascisme mullolinien pour se jeter dans les bras du confort capitaliste, il ne le supportait pas. Aurait-il aimé constater la justesse de ses prédictions ? L’aurait-il supporté ? Il a vécu toute sa vie en homme libre, sa mort était peut-être inévitable et nécessaire pour qu’il ne s’affadisse pas avec l’âge et devienne un mythe. De ce côté là, c’est réussi, même si peu connaissent vraiment son nom et son œuvre.

Visitor Q par Mathieu Macheret

Sous son manifeste mépris de la belle image photographie délavée, refus de la composition picturale et son apparente négligence, Théorème cache une structure de fer, rigoureuse et, finalement, « surcadrée ». Pas la peine de revenir sur le détail du récit supposé connu pour la mettre en évidence. Disons simplement ceci : la famille de grands bourgeois milanais qui se tient au centre du film est d’emblée présentée comme une entité éclatée, prises dans des petites cellules solitaires, engluées dans une image en noir et blanc, et ne trouvant une juxtaposition que par l’artifice du montage. La bonne, le père, la mère, le fils, la fille : cinq électrons libres, isolés dans leur petite saynète, leur petite fiction d’existence. Isolés, car pris en dehors de la maison. L’intérieur, l’espace de la propriété privée les rassemble et la couleur (terne) remplace le noir et blanc. Un ange déchu (Terence Stamp), débarqué chez eux comme une fleur, irradiant un charme magnétique, les réunit autour d’un même désir que tous éprouvent et auquel tous succombent, sans résistance aucune. Puis il part, aussi abruptement qu’il est arrivé, et laisse chacun sur son propre carreau, interloqué, orphelin de sa grâce, tentant de la continuer par des moyens terrestres. Tous sont rendus à leur déconnexion initiale, mais augmentée d’une part de sidération. À la rigueur, on pourrait schématiser le film comme ceci : séparés / réunis / séparés mais différents. Ou encore, plus précisément : (A + B + C + D + E) X = AX + BX + CX + DX + EX. C’est là tout le fantasme mathématique du film : cinq termes distincts, mais en rapport, passent à la moulinette d’une application qui leur inflige à tous le même traitement et les relâche, modifiés, dans la nature. Rigoureux ou rigide, le théorème ? Une chose est sûre : la forme théorématique contraint Pasolini au cas par cas, à un inventaire ordonné des situations et, il faut bien le reconnaître, un peu rébarbatif. C’est peut-être ce parcours obligé qui, aujourd’hui, a le plus mal vieilli dans Théorème.

On ne s’est pas privé de gloser sur Théorème. Normal, après tout car c’est exactement ce à quoi le film invite. En en disant trop (les plans sur le désert, qui entrecoupent le récit, avec lectures bibliques en off, ont quelque chose de sursignifiant) ou trop peu (sur la nature de la perturbation subie), le film appelle à une interprétation sans filet et devient, de ce fait, un petit théâtre d’herméneutique. Mais justement, la clé de l’intervention de Terence Stamp et, partant, du film se trouve peut-être du côté de son apparition. Tout tient à ce « comme une fleur » dont nous parlions plus haut. Rarement l’émergence d’un personnage aussi déterminant s’était produite de façon aussi discrète, aussi distraite, aussi peu soulignée, aussi peu dramatique. Lors d’une fête donnée dans la grande demeure bourgeoise, qui voit la première réunion des personnages que nous n’avions entrevus qu’isolés dans les séquences précédentes, Terence Stamp apparaît comme si de rien n’était, au détour d’un plan, né dans la coupe d’un raccord-regard que lui lance Anne Wiazemsky (la fille), né de ces groupes épars de jeunes gens qui se passent de la musique rock. Rarement apparition fut mise en scène de manière aussi peu spectaculaire et, pourtant, aussi proche de la nature d’une apparition : de l’extraordinaire-en-devenir, venant de la plus grande banalité. En fait, tout se passe comme si Terence Stamp était déjà là, bien avant que tout (y compris le film) ne commence, comme s’il avait toujours été là, enfoui quelque part. Dès lors, le spectateur ne voit aucune objection à ce qu’il s’impose au cœur de la famille. C’est peut être de cette appartenance intime à l’essence des choses, du décor, que le personnage tire son charme et son autorité. Il s’y inscrit si bien et semble s’y fondre si parfaitement qu’on aurait tout aussi bien pu ne jamais le remarquer. Tout le film aurait pu se dérouler sans lui. Cette banalité de l’évidence, cette ambiguïté de la présence, volatile ou concrète, comptent parmi les plus marquantes réussites du film. Pour filmer le charme en action, la « magie », il ne fallait rien moins que la complète autorité, la solide assurance du poète Pasolini, qui n’a pas de temps à perdre en justifications, en rhétorique.

Cette courte scène d’apparition devient donc la clé du film, si l’on accepte de considérer le personnage joué par Terence Stamp comme l’incarnation du Signe. Et, en effet, quels termes reviennent souvent, dans l’abondante littérature sur Théorème, pour le qualifier ? Révélateur, détonateur, déclencheur. Un signal, un signe. Ainsi, inutile de se creuser sur la bonne interprétation de son intervention, dans la mesure où le film les étale toutes (un peu laborieusement, d’ailleurs) sous nos yeux : grâce divine (la bonne), inspiration artistique (le fils), catalepsie (la fille), libération sexuelle (la mère), retour de la conscience sociale (le père). La fonction du signal (le signe en action) est de réaliser ce qui était depuis toujours contenu au fond des êtres, certes. Mais ce dont le film nous parle plus précisément, c’est de la nature du Signe : toujours « déjà là », maintenu en état larvaire, il n’est jamais primitivement perçu que comme un élément indistinct du monde environnant, avant qu’un regard porté sur lui ne vienne à l’en distinguer et déclencher ses pouvoirs propres. Théorème contient un intriguant cours de sémiotique, sur l’apparition et la disparition des signes, banale magie, commune divinité. La toute première scène du film, pré-générique, nous le confirme. On y voit une équipe de télévision interroger les ouvriers d’une usine dont le patron[1]. Le journaliste pose une question en ces termes : ce don du patronat n’est-il pas une façon de couper court à toute possibilité de révolution en faisant des ouvriers des propriétaires, contribuant ainsi à ce que le peuple adopte l’idéologie bourgeoise au lieu de se contenter de la subir ? En d’autres termes, le contrôle ne passe-t-il pas par une opération de confusion des signes, une subversion des signifiants et des signifiés des termes « bourgeois » et « ouvriers » ? Il n’est pas anodin de constater que, encore aujourd’hui, c’est sur un terrain, disons, « linguistique » que Pasolini continue à marquer des points. Certains ne manqueront pas de pointer cet aspect de son cinéma comme une limite. Nous avancerons que certains points de linguistique peuvent trouver une excellente exposition dans le champ de l’image cinématographique. La question de son impureté ne nous semble pas encore passée de mode.

La bourgeoisie doit contempler ses erreurs et souffrir par elles.

par Alain-Michel Jourdat

Fantaisie surréaliste, « Théorème » traduit sans ambiguïté les obsessions existentielles de Pier Paolo Pasolini. Artiste intellectuel maudit à l’homosexualité revendiquée, il livre ici un plaidoyer pro-domo. Un temps jugée scabreuse et taxée d’obscénité, la parabole filmique déclencha une controverse sulfureuse à sa sortie en 1968. Relecture de ce monument de provocation sous l’angle de la morale sexuelle. La fable est une critique sous-jacente de l’Italie industrielle de l’après-guerre mêlant soigneusement le profane avec le sacré. Un visiteur inopiné à la présence magnétique s’insinue dans une famille bourgeoise. Sous sa houlette, cette dernière “rencontre son chemin de damas” en révélant à ses membres une sexualité jusqu’alors réprimée. Une fois le mystérieux émissaire évaporé dans la nature, ces derniers s’enfoncent dans leurs errements pour certains, perdent leurs repères ou encore subliment leurs instincts pour d’autres. A travers ce film hybride et décousu, le cinéaste de L’évangile selon Saint-Matthieu déconstruit un modèle bourgeois aliéné auquel il se défend d’appartenir. Lui qui est enraciné dans les valeurs culturelles pré-industrielles de son Frioul natal intégrant la chrétienté, il pourrait se définir comme un marxiste chrétien sans la croyance en Dieu. L’allégorie mystique est le fil rouge de sa filmographie. En 1964, il choisit déjà de tourner son évangile selon Saint-Matthieu à Matera et dans les Pouilles, un cadre des plus agrestes pour exprimer tout le dénuement de la geste christique. Il faut être athée pour faire un bon film religieux.

Un théorème est un énoncé ou un postulat problématique. L’hypothèse de Pasolini se fonde sur son aversion de la bourgeoisie italienne. Il introduit un élément perturbateur dans cette famille provoquant un choc traumatique, une sidération en retour ; pour lui la seule voie intérieure possible de rédemption. L’androgynie manifeste du visiteur accrédite sa bissexualité tandis qu’il est plongé dans la lecture de Rimbaud. Tour à tour ange et démon, le jeune homme séduit l’un après l’autre les membres de cette famille en crise. La caméra de Giuseppe Rizzolini reste chaste et elliptique même si elle cadre par endroits et de façon insistante l’entre jambes de Terence Stamp et ses sous-vêtements pour répondre à un fétichisme sexuel du metteur en scène tandis que les étreintes amoureuses ne font que mimer l’acte sexuel sur fond du requiem de Mozart. La mission rédemptrice de l’envoyé de Dieu s’accompagne d’une volonté initiatique. Pier Paolo Pasolini éprouve un attachement profond envers ses racines paysannes, sa culture chrétienne et le ferment marxiste d’homme du peuple constitutifs de son ADN d’ intellectuel anti-conformiste. La métaphore du sacré et donc les hiérophanies, entendre ces manifestations spontanées du sacré, composent l’intertexte sous-jacent aux films de Pasolini. Théorème ne fait pas défaut. Pour Pasolini, les grands mystiques ont un langage naturellement sexuel et le sexe ne doit pas être un sujet tabou ni faire l’objet d’auto-censure. Dans Théorème, c’est même un révélateur. Le visiteur accidentel (Terence Stamp) personnifie ce trublion alchimique à la face de chérubin, mi-ange et mi-démon, séducteur hédoniste, sorte d’antéchrist encore mal dégrossi censé frayer la voie de la vérité intérieure à ses initiés. Il s’insinue et fait intrusion dans la normalité bourgeoise d’une famille milanaise aisée dont il fait voler en éclats le conformisme étriqué et les préjugés de classe. L’irrationnel vient chambouler la rationalité bourgeoise inapte à produire des sentiments authentiques. Chrétien de par la culture paysanne octroyée par sa famille mais non-croyant, le cinéaste marxiste partage des convictions irréductibles qu’il expose dans le prologue pseudo-documentaire tenant aussi lieu d’épilogue où il remet radicalement en cause le modèle bourgeois. Devant des bâtiments industriels de la ville de Milan, un entrepreneur abandonne son usine aux mains de son personnel autogestionnaire interviewé par des reporters. L’un des ouvriers argue que le compte n’y est pas, il faudrait encore se débarrasser de la morale bourgeoise.

Bien que la morale sexuelle ait considérablement évolué depuis le tournage de ce film, son traitement osé ne lasse pas d’être perturbant. Le message sous-jacent de Pasolini en 1968 est désespérément dramatique dans son réalisme pessimiste. La bourgeoisie italienne a perdu le sens du sacré et la famille fortunée est engluée dans un vide existentiel. Après le passage “salutaire” du visiteur qui disparaît au milieu du film tel un vampire psychique, la cellule familiale, la plus petite entité de la société, implose, part en vrille et ses membres tombent en proie à la folie de la désespérance, la perte de sens ou la régression. Exception faite de la pieuse Emilia (Laura Betti), la bonne de la famille de petite extraction, au regard exorbité et au port de Piéta. Frappée par la grâce divine, elle se mue en austère pénitente avant de retourner dans son village d’origine pour se retrouver en lévitation à accomplir des miracles au sein de sa communauté et accepter stoïquement sa destinée de sainteté. Paolo (Massimo Girotti), le pater familias, industriel comblé sauf en amour, ne jure que par l’argent et la propriété. Le voilà qui se dépouille de sa firme pour l’abandonner à ses ouvriers. Imitant Saint François d’Assise, il en fait de même avec ses vêtements et c’est dans le plus simple appareil qu’il erre dans l’immensité d’un désert de cendres noires. C’est cette même étendue désertique que les Hébreux foulent aux pieds dans leur quête spirituelle de la “terre promise”. Des cendres renaît une nouvelle vie. Le désert symbolise la vie d’ascète. Le père est toutefois incapable de vivre cette expérience mystique comme St François parce que son substrat social est autre. Et Pasolini, qui a ponctué tout du long son film avec ces plans de la cendre noire du désert, le clôt sur le cri primal de Paolo comme s’il lui prenait d’exorciser sa névrose. De sybarite, Lucia (Silvana Mangano), la mère expérimente l’amour libre, devient nymphomane et se livre à la prostitution sauvage en raccolant de jeunes étudiants dans les rues. Odetta ( Anne Wiazemsky), sa fille, tombe en catalepsie après son déniaisement par l’envoyé de Dieu qu’elle perçoit comme l’archange Gabriel. Elle sera emmenée dans une institution. Pietro (José Cruz Soublette), l’alter ego plus jeune de Pasolini, inspiré par un livre de collages du peintre Francis Bacon, découvre son homosexualité latente, pointant sa différence qu’il sublime dans la peinture abstraite sur verre tendance Duchamp. Sur une toile bleue lui prend l’envie d’uriner ajoutant ainsi un jaune organique.

La malédiction poursuivit Pasolini sa vie durant en raison de son attirance sexuelle pour les éphèbes. En des temps extrêmement reculés, les relations sexuelles entre un homme d’âge mûr et un adolescent étaient considérées comme naturelles et ne posant pas de problèmes d’éthique morale avant que le christianisme ne devienne la religion dominante et impose ses canons. Sa moralité sous-jacente soutient alors que la procréation devait être le but ultime des rapports charnels. L’Eglise catholique considérait en effet que le noyau familial était le meilleur moyen de propager sa foi religieuse depuis les parents jusqu’aux enfants. Or, la promiscuité sexuelle et donc une relative dissolution des mœurs était un phénomène rampant au sein de la majorité de la population italienne. Si l’amour s’empare d’une famille bourgeoise, que peut-il en résulter ? Théorème est l’œuvre de création la plus licencieuse et la plus personnelle de Pasolini. La critique de l’époque a parlé de canular à son endroit. L’œuvre expérimentale choque décidément la morale publique. A l’issue de sa projection houleuse à la Mostra de Venise, le film obtient néanmoins le grand prix du cinéma de l’office catholique et le Vatican, qui le voua au gémonies en première instance, le réhabilitera par la suite. Nul n’est prophète en son pays. Cette parabole politique et religieuse est le chef-d’œuvre de Pasolini et conserve son pouvoir de fascination. Produit par Franco Rossellini et Mano Bolognini, Théorème est l’un des films les plus célèbres de Pasolini, avec L’évangile selon Saint Matthieu et Salò ou les 120 journées de Sodome. Le réalisateur avait aussi écrit un roman éponyme. Sa construction narrative subtile et en apparence étrange est la première qualité de l’œuvre, qui débute par un prologue en guise de faux reportage donnant la parole aux ouvriers d’une usine de la région milanaise, dont on apprendra qu’elle est la propriété de Paolo (Massimo Girotti), un riche industriel. Le récit à proprement parler commence avec la description du quotidien du chef d’entreprise et de sa famille. Lucia, son épouse (Silvana Mangano), trompe son ennui en organisant des réceptions, quand ses deux grands enfants, sages et conformistes, partagent leur morne existence entre leur vie universitaire et le confort familial…Le fils a certes des liens de camaraderie avec une bande de joyeux lurons, mais toute fantaisie semble écartée, quand la fille (Anne Wiazemsky) semble peu motivée par une vie amoureuse. Pendant ce temps, la fidèle domestique Emilia (Laura Betti, Mme Pasolini) accomplit ses devoirs professionnels et se mue dans un silence austère, ne riant pas aux facéties du facteur messager (Ninetto Davoli).

L’art de Pasolini éclate déjà dans ces séquences, certaines étant quasiment muettes, mais bercées par l’audacieux mélange musical de Mozart et Ennio Morricone. Le second segment voit l’arrivée d’un séduisant et jeune visiteur (Terence Stamp), dont on ne sait s’il est le fils d’amis de la famille, un voyageur ou un étudiant locataire. Il va progressivement avoir une relation sexuelle puis affective avec tous les membres de la famille (ainsi que Lucia), qui resteront désemparés après son départ prématuré, ce que montre la dernière partie. On a pu dire que Pasolini s’est livré avec ce film à une violente critique contre la bourgeoisie et, partant, de la société de consommation remise en cause en ces dernières années de Trente Glorieuses, rejoignant par là-même la mouvance de plusieurs cinéastes, tels Marco Ferreri avec La grande bouffe quatre ans plus tard. En même temps, l’obscur objet du désir qui apporte bonheur et réconfort à la famille a une dimension christique. Ce n’est pas par libertinage ou manipulation qu’il est proche des deux époux et de leurs enfants, mais par une réelle volonté de satisfaire leurs besoins profonds, y compris spirituels et intellectuels. Le culot de Théorème est dans cette capacité à proposer une grille de lecture marxiste et chrétienne, en abordant des thèmes tabous à l’époque (l’homosexualité), tout en ayant recours à une mise en scène fascinante, mêlant ascèse romanesque et mystère, peinture sociale et surréalisme. Présenté au Festival de Venise 1968, Théorème sortit en salle quelques mois plus tard et suscita le scandale dans les milieux conservateurs et religieux, qui appelèrent à la censure. Toutefois, la communauté catholique fut partagée, même si majoritairement hostile au film, quand Pasolini se vit instruire un procès pour obscénité et heureusement acquitté, l’Office catholique du cinéma décerna son Grand prix annuel au long métrage. Avec le temps, Théorème conserve sa force plastique et symbolique, même si son caractère subversif s’est forcément émoussé. On reste subjugué par son scénario insolite, ses choix esthétiques (les cadrages de Giuseppe Ruzzolini), et son interprétation sublime, dominée par les très beaux et charismatiques

PETROLE…Le livre testamentaire et maudit de Pasolini.

Lorsqu’il est mort en 1975, assassiné sur une plage d’Ostie, près de Rome, Pier Paolo Pasolini travaillait depuis trois ans à la rédaction d’un roman extrêmement ambitieux, intitulé Pétrole. Malgré son inachèvement évident, le livre fut publié une première fois en Italie en 1992, et en 1995 en France, dans une traduction de René de Ceccatty. La critique ne reçut pas très favorablement ces quelque mille pages, plutôt désarçonnantes et au contenu audacieux. Et pourtant, comme le soutient René de Ceccatty dans la préface à cette nouvelle édition revue et corrigée, Pétrole éclairait en partie les causes de la mort de Pasolini, non pas seulement un « crime sexuel », mais le fruit d’un complot politique. Lors de diverses enquêtes menées depuis, pour tenter de résoudre cette affaire, les policiers italiens « ont trouvé dans Pétrole, des éléments, selon eux, déterminants pour expliquer les circonstances ou plutôt les causes politiques de son assassinat ». C’est dire l’importance de ce roman dans le dévoilement de la vérité, et du reste personne ne s’y est trompé. Comme si, au centre même de Pétrole, se dissimulait l’énigme du destin de Pasolini. Il faut donc se pencher sur ce gros volume, d’un abord il est vrai peu facile. Ce qu’on perçoit en premier lieu, c’est la volonté de Pasolini de faire une synthèse de la littérature de son temps. Nous sommes, rappelons-le, c’est essentiel, dans les années 70, période où les avant-gardes fleurissaient, comme Tel Quel en France. Tout un courant postmoderne s’était développé dans la littérature et les sciences humaines, qui semble avoir retenu l’attention de Pasolini. René de Ceccatty énumère les auteurs classiques qu’il prendra pour modèles, afin de s’en inspirer ou, plus directement, de les pasticher, quand ce n’est pas pour les recopier purement et simplement (comme avec Les Démons de Dostoïevski). On reconnaît, parmi les influences de Pasolini, l’Ulysse de Joyce, les Cantos de Pound, Tristram Shandy de Sterne ou encore La Tentation de saint Antoine de Flaubert. On pourrait encore mentionner La Divine Comédie de Dante, ou bien le marquis de Sade. On le voit, c’est un flux ininterrompu de grands auteurs, qui noierait le texte sans, à chaque fois, une note pour nous indiquer de quoi il s’agit. Constatons à ce propos l’importance des notes, dans la lecture de Pétrole. Elles proviennent en grande partie des deux éditions italiennes, auxquelles René de Ceccatty a ajouté les siennes pour sa traduction en français. Il est passionnant de poursuivre la lecture de ce roman grâce aux notes, qui ouvrent bien des portes sur le travail de Pasolini. Celui-ci ne lisait pas seulement Dante ou Sade, mais aussi les livres et la presse de son époque. On apprend ainsi, à l’occasion d’une expression particulière que Pasolini emploie dans Pétrole, qu’elle est « tirée d’un essai de l’ethnologue américain, spécialiste de l’Inde, David G. Mandelbaum (1911-1987) […] Pasolini possédait cet ouvrage et l’avait étudié attentivement… » Ce genre de précision mettra en joie le lecteur érudit et fétichiste, amoureux des livres. Je ne dis pas pour autant que les notes sont plus intéressantes que le texte de Pasolini, mais elles jouent un rôle prépondérant dans notre lecture.

De son côté, Pasolini commente, dans le corps même de son roman, l’avancée de son récit. Il fait de nombreuses remarques sur ce qu’il est en train d’écrire, sur ce qu’il veut dire. Aurait-il laissé ces passages dans la version finale ? Difficile de trancher. Mais ces remarques intéressent néanmoins le lecteur, et, selon moi, il aurait été dommage de s’en priver. Pasolini précise par exemple, à propos de son récit, qu’il « appartient par sa nature à l’ordre de l’illisible », et que « sa lisibilité est donc artificielle : une deuxième nature non moins réelle, en tout cas, que la première ». Plus loin, il confie, de la même manière, que « la psychologie est remplacée par l’idéologie ». Cette réflexion est à souligner dans la mesure où elle caractérise les personnages que met en scène Pétrole. Le livre est censé raconter un assassinat réel (bizarre coïncidence, tout de même), celui de l’homme d’affaires Enrico Mattei. Mais Pasolini se concentre sur d’autres personnages tout à fait imaginaires, dont certains, livrés à eux-mêmes, se dédoublent. Ils ont signé un pacte avec le Diable, et leur vie est une descente aux enfers. La sexualité est chez eux une obsession malsaine, avec des fantasmes rudimentaires. On connaît la part centrale pour Pasolini de l’érotisme. René de Ceccatty souligne très bien que, dans ce dernier roman, de même que dans son film posthume, Salò ou Les 120 Journées de Sodome (1976), il y a un « revirement de Pasolini quant à son usage de la sexualité dans son art ». En clair : « Le sexe peu à peu devenait un ennemi, pour lui. » Pétrole est certainement un de ces livres qu’il ne faut pas hésiter à reprendre. Sa lecture en est problématique, parfois. C’est un livre d’une grande ambition, dans lequel Pasolini essaie de mettre noir sur blanc des choses quasi incompréhensibles. Pour ma part, je ne me suis pas laissé intimider par ce monument, car Pasolini, intellectuel généreux, sait toujours rester un homme simple, avec un arrière-fond de sagesse évident. Il reste que, dans les années 70, ce n’était pas la sagesse qui comptait le plus.

On pourrait se demander légitimement…« Et aujourd’hui ? »