Pour le producteur et chroniqueur Romain Marsily, le dernier film de Ridley Scott fait de Napoléon un personnage lugubre et médiocre. Un tel sabotage s’inscrit selon lui dans une logique qui abaisse et ridiculise. Des éminents historiens tels Thierry Lentz ou Patrice Gueniffey avaient beau nous avoir prévenus, nous ressortons choqués du calamiteux Napoléon réalisé par Ridley Scott. Pire que l’embarras et l’ennui, émergent les sentiments d’avoir été salis par tant de médiocrité, et d’avoir assisté, non à un film, mais à une profanation.

Plus que signer un mauvais film

Ridley Scott profane Napoléon.

Certes, la bande-annonce et les quelques extraits distillés laissaient entrevoir des fantaisies historiques. Le bombardement des pyramides semblait particulièrement ridicule. Toutefois, chacun sachant que celles-ci trônent toujours fièrement aux portes du désert égyptien d’une part, et personne ne s’attendant à une thèse doctorale sur la Révolution et l’Empire d’autre part, demeurait la promesse d’un grand spectacle orchestré par un réalisateur virtuose et incarné par l’un des plus brillants acteurs de sa génération. Certes, les déclarations de Ridley Scott durant l’imposant cycle de promotion du film ne laissaient entrevoir rien de bon, notamment à travers ses saillies contre les historiens, marquées par une inculture et un mépris des faits portés en bandoulière. Il déclara ainsi fièrement au Times…Quand j’ai un problème avec les historiens, je demande “Excuse-moi, mon pote, tu y étais ? Non ? Alors ferme ta gueule.” Un mépris pour le savoir digne du pire démagogue. Mais là encore, nous pouvions être tentés par séparer l’homme de l’œuvre, et par n’y voir qu’une rodomontade provocatrice ou bien un lent naufrage intellectuel, ne remettant pas en cause le talent du réalisateur de Blade Runner et Gladiator à créer des œuvres spectaculaires.

Joaquin Phoenix incarne un Napoléon vieux, usé et fatigué même à 24 ans, au regard vide, à la démarche amorphe. Un Bonaparte parfois niais, souvent ridicule, constamment apathique.

Malheureusement cette bienveillance initiale ne fit que renforcer notre déception. Ce Napoléon atteint un tel niveau de médiocrité qu’il n’offre ni les joies d’un film d’action, ni l’esthétique d’une épopée. Tout y est parfaitement raté, à l’exception notable des costumes et, par moments, de la musique. Nous sommes proches du chef-d’œuvre de Série Z, qui ravira les facétieux dénicheurs de Nanar. Toujours dans le presque, jamais dans la fresque. La mise en scène et l’interprétation du personnage central sont parfois si grotesques qu’elles suscitent un rire désappointé. Joaquin Phoenix, immense acteur par ailleurs, qui nous a si souvent éblouis, en Johnny Cash ou en Joker par exemple, passe totalement à côté de son rôle. Il incarne un Napoléon vieux, usé et fatigué même à 24 ans, au regard vide, à la démarche amorphe. Un Bonaparte parfois niais, souvent ridicule, constamment apathique. Tout sauf un stratège militaire et politique, tout sauf un homme d’État bâtisseur, tout sauf une résurgence de l’Antiquité, tout sauf un héros de la méritocratie. De son œuvre législative, le spectateur ne verra rien, comme il ne verra rien des truculents personnages, à la fois secondaires et essentiels de cette période si fascinante de notre histoire. Ni Fouché ni Murat, ni Lannes ni Marie Walewska, et un Talleyrand quasi inexistant, de même que l’encombrante famille impériale. Il ne vibrera pas non plus à la légende napoléonienne tant la mise en scène est plate, superficielle et brouillonne, même celle des batailles. La campagne d’Italie n’a jamais existé et le Vol de l’Aigle est bien bas. Les détracteurs viscéraux de l’Empereur ne trouveront pas davantage matière à s’enthousiasmer, les dérives de l’empire déclinant n’étant point spécialement mises en scène. Voilà une variante plus pernicieuse encore de la cancel culture. On n’annule pas, on neutralise. On ne déboulonne pas, on abaisse et ridiculise. La déconstruction s’opère ici par la banalisation. Un tel sabotage ne peut être que volontaire. Il s’inscrit dans une logique résolument postmoderne et déconstructionniste, qui se traduit par une approche du savoir caractérisée par «un scepticisme radical quant à la possibilité d’obtenir une connaissance ou une vérité objective», pour reprendre les définitions d’Helen Pluckrose et James Lindsay, dont les travaux ont été brillamment repris par Pierre Valentin dans ses derniers ouvrages sur le wokisme. Brouillage des frontières, relativisme culturel, éviction de l’individu et de l’universel: ces traits constitutifs du postmodernisme se retrouvent pleinement dans ce traitement réservé à Napoléon. Voilà une variante plus pernicieuse encore de la cancel culture. On n’annule pas, on neutralise. On ne déboulonne pas, on abaisse et ridiculise. La déconstruction s’opère ici par la banalisation. Telle est la vision de Napoléon qui va être partagée avec des dizaines de millions de spectateurs partout dans le monde, Ridley Scott s’imposant comme le Britannique qui lui porte le plus de torts depuis Hudson Lowe.

Ce Napoléon, pire qu’un mauvais film, est une faute.

Il rejette toute grandeur. Quand Napoléon incarne un élan vital, ce film éteint toute lumière, ignore tout souffle. Il nie la possibilité du génie et la force de la volonté. Bonaparte vu par Scott conquiert le pouvoir suprême avec à peine plus de panache qu’un apparatchik se faisant élire modestement sur un scrutin de liste à la proportionnelle. Il est mortifère. L’écran final ne résume l’œuvre complexe du grand homme qu’à une lugubre et contestable comptabilité du nombre de morts durant les guerres dites à tort napoléoniennes. En lieu et place de grandeur, ce film de Ridley Scott se complaît dans le grotesque et afflige Napoléon du seul caractère auquel on ne peut décemment l’associer : la médiocrité. Cette vision nihiliste est d’autant plus déplorable qu’elle traduit les pires travers de notre époque: triomphe du relativisme, mépris pour la vérité, goût pour les faits alternatifs, promotion de la vulgarité et du simplisme, culture de l’extrait consommé rapidement et hors contexte. Autant de symptômes qui traduisent un effondrement intellectuel qui menace les fondements de notre démocratie libérale. Nous aurions pourtant bien eu besoin d’un nouveau regard ambitieux sur Napoléon, au gré des immenses défis de notre temps. Dans nos démocraties parfois fatiguées, il aurait même pu susciter un exemple de vitalité, de grandeur et d’espérance en notre capacité collective à renverser des montagnes et renouer avec une ambition au service du progrès. Telle est aussi la fonction des héros et des personnages hors normes, que ce soit par ailleurs pour en faire des modèles ou des contre-modèles. En lieu et place de grandeur, ce film de Ridley Scott se complaît dans le grotesque et afflige Napoléon du seul caractère auquel on ne peut décemment l’associer : la médiocrité. Là réside la seule prouesse de cet indigne et détestable biopic.

Romain Marsily

Enseigne la communication à Sciences Po Paris.

Napoléon à l’écran Par Gérard-Michel Thermeau.

Le dernier film de Ridley Scott sur Napoléon est au cœur de l’actualité. Tour d’horizon des films sur l’empereur.

À l’occasion du 250e anniversaire, fêté très discrètement notons-le, de la naissance de Napoléon, voici un petit tour d’horizon de ses interprètes sur grand et petit écran. Plus de 75 000 livres et quelques 1000 films, téléfilms ou séries mettent en scène l’Empereur des Français. Sa personnalité fascine tout le monde, y compris les Anglais, qui n’en reviennent toujours pas de l’avoir vaincu. Même les Américains ont entendu parler du fameux Corse, c’est dire s’il est connu. Presque autant que Jésus. Mais disons-le, dans la plupart des films, comme Jésus d’ailleurs, Napoléon n’est qu’une figure secondaire, voire une silhouette, parfois même qu’une ombre.

Des Napoléons pour tous les goûts. Jean Tulard, combinant la double casquette d’historien impérial et du cinéma, avait coutume de dire qu’il suffisait de mettre la main dans le gilet et de porter le fameux bicorne. Il n’avait pas tort. Quoi de commun physiquement entre le beau ténébreux Marlon Brando, le physique banal d’un Charles Vanel, ou cet acteur halluciné que fut Werner Krauss, l’interprète du Dr Caligari ? D’une certaine façon, n’importe qui peut interpréter Napoléon, y compris Pierre Mondy ou monsieur tout le monde, ou bien pire, les ridicules Gérard Oury et Aldo Maccione. Par ailleurs, on ne saurait confondre le front étroit de Bonaparte avec la face impériale de Napoléon d’où la difficulté pour un même acteur de jouer les deux personnages. Il y eut donc quelques Bonaparte et beaucoup de Napoléon. Parmi les Bonaparte, le plus étonnant fut sans doute Patrice Chéreau dans Adieu Bonaparte (1986) de Youssef Chahine. Mais qui peut prétendre avoir vu tous les Napoléon des écrans grands et petits depuis 1897 ? Ce parcours est donc totalement subjectif, y compris dans ses jugements sur les interprètes, qui assument leur injustice profonde. Le film historique est particulièrement tributaire de la peinture d’histoire et les films napoléoniens n’y ont pas échappé. Ainsi le fameux Sacre de David est-il scrupuleusement reproduit dans le Désirée hollywoodien de 1954, il est vrai que le cinémascope s’y prêtait. Une remarque en passant, autant la splendeur des uniformes de l’armée impériale ressort avec éclat au cinéma, autant les habits du sacre laissent une impression, disons, plus mitigée. La mascarade n’est pas loin…

Des frères Lumière à Hitler.

Le cinéma muet a mis en scène le Corse dès Lumière mais la plupart des films, de format court, de la période avant 1914 ne sont guère plus que des noms dans des livres. Relevons un Assassinat du duc d’Enghien par Albert Capellani qui devait être le grand cinéaste de Pathé dans les débuts des années 1910. Après la Grande Guerre, quelques films ont laissé plus de traces. Un film autrichien, le Jeune Médard (1923) m’avait marqué dans mes jeunes années : il évoquait la question du tyrannicide. La Seconde Guerre mondiale a vu la lutte contre Napoléon servir la propagande des deux grands régimes totalitaires adversaires. Le Koutouzov (1944) de Vladimir Petrov fut un film particulièrement apprécié de Staline. Je l’ai vu il y a très longtemps. Je me souviens d’une séquence, à la fin, où les maréchaux se disputent pour savoir quelle avait été la principale faute commise dans la campagne de Russie. Chacun donne son avis, fort motivé, nous n’aurions pas du faire ceci ou cela, et, finalement, Napoléon dit ou à peu près « non, notre faute a été d’envahir la Russie ». L’année suivante Kolberg de Veit Harlan, grosse production nazie en couleurs, se devait de stimuler l’enthousiasme populaire quelque peu refroidi par l’approche des Soviétiques. Napoléon, qui s’exprimait en français dans le grand style de la Comédie-Française, venait méditer sur le tombeau du grand Frédéric.

Aux yeux de nombreux admirateurs de l’Empire, Albert Dieudonné est l’interprète de référence en raison de sa participation au « chef-d’œuvre » d’Abel Gance. Ce Napoléon de 1927 est en en fait un Bonaparte, le réalisateur n’ayant pu réaliser que deux des huit épisodes envisagés. Le film suit les débuts du jeune Corse de Brienne au départ pour la campagne d’Italie. Une version sonorisée réduite en 1934, avec une construction très différente, devait être réalisée par Gance, profitant du fait qu’il avait donné des dialogues très précis à ses personnages dans ce film muet. J’avais eu l’occasion de voir dans mon enfance une troisième version, faite en 1971, qui utilisait des séquences avec des comédiens de l’époque comme Henri Virlojeux. Si l’on prend en compte les diverses tentatives de reconstitution du film muet d’origine, on compte une bonne vingtaine de versions de ce film plus acclamé que visionné. Dans la vision romantique de Gance, Napoléon incarne l’esprit de la révolution, le chef providentiel qui va faire du chaos terroriste une œuvre durable. On est proche de l’esprit hugolien avec une « sainte Trinité » imaginaire, Robespierre-Danton-Marat préparant le Dix Août puis affrontant la tempête de la Convention. Comme le déclare Danton, il faut un chef, or les trois chefs se détestent. Cette idée du chef providentiel était bien dans l’air du temps des années 1920.

Un peu âgé, légèrement empâté mais l’œil étincelant, Albert Dieudonné, Bonaparte tourmenté, est au diapason de la vision du réalisateur. Son interprétation est prompte à inspirer le « sentiment religieux » évoqué par Stendhal dans la version de 1934. « Notre-Père Napoléon que votre règne revienne » ! Dans l’atmosphère d’une république finissante, les propos tenus sur la médiocrité des temps présents sonnaient étrangement. L’acteur, en un réjouissant clin d’œil, jouait un Napoléon d’opérette dans le délicieux Madame Sans-Gêne (1941) de Roger Richebé, donnant la réplique à la pétillante maréchale Arletty et à l’incomparable Fouché d’Aimé Clariond. Abel Gance devait réaliser tardivement (1960), trop tardivement sans doute, un Austerlitz poussif, confiant le rôle consulaire puis impérial au sympathique Pierre Mondy. Au Bonaparte mythique succède le Napoléon vu par son valet de chambre. La reconstitution de la fameuse bataille, qui use et abuse des décors de carton-pâte, manque singulièrement de souffle épique. Et puis on n’y comprend pas grand-chose, avec ces images cent fois vues dans les films européens d’aventure de l’époque, de cavaliers yougoslaves galopant dans tous les sens. D’où de lourdingues explications données par un juvénile Trintignant à un Napoléon qui devait avoir la vue basse. Pour le reste, le film, reprenant le procédé du Guitry dernière manière, offre un défilé d’acteurs populaires de l’époque comme Jean Marais, Martine Carol, Elvire Popesco, Georges Marchal, Vittorio de Sica, Claudia Cardinale, Leslie Caron, Michel Simon, Jack Palance et l’inévitable Orson Welles. Ce qui n’empêcha pas cette grosse production de faire un flop.

Quand Napoléon croise Bonaparte…

À l’opposé de Gance, Napoléon a trouvé un admirateur beaucoup plus critique en Sacha Guitry qui le met en scène dans plusieurs de ses films. Remontons les Champs-Élysées (1938) voit la rencontre singulière de l’Empereur vaincu et du général Bonaparte dans le brouillard de la célèbre avenue. Napoléon surpris s’exclame « C’était moi ce jeune homme ! » et Bonaparte lui rétorque « Alors ce gros homme c’est moi ! ». Le général qui se veut républicain s’indigne « Quand on pense à la peine que je me suis donné pour me faire un nom et qu’aussitôt que j’y suis parvenu, tu as voulu te faire un prénom ! » Finalement, l’empereur demande « Et si c’était à refaire ? » La réponse jaillit foudroyante « Oh ! pas pour un empire ! ». Émile Drain, habitué du rôle, devait par la suite affronter Talleyrand-Guitry dans le Diable boiteux (1948). Inutile de préciser que dans ces échanges verbaux, le prince de Bénévent avait le dernier mot. Entretemps, le maître avait endossé à son tour l’uniforme impérial dans Le fabuleux roman de Désirée Clary (1942). Disons-le, Guitry y était Guitry à son habitude et donc très éloigné de son personnage. Le film n’est ni le plus fabuleux ni le meilleur de son auteur mais il y reprend la fameuse laroussienne illustrée quelques années plus tôt, Bonaparte et Napoléon étant deux personnages distincts sont incarnés par deux acteurs qui ne se ressemblent ni de près ni de loin et pas davantage à leur illustre modèle. Aussi, Guitry choisit d’interrompre le film en son milieu pour demander à Jean-Louis Barrault de lui céder la place « Et puisque le général Bonaparte ressemble aussi peu que possible à l’empereur Napoléon, Jean-Louis Barrault, vous voulez bien me faire la grâce de céder votre rôle à l’auteur ? »

Le Napoléon de Sacha.

Après Le Diable boiteux, Guitry devait revenir une dernière fois à Napoléon dans une grande production en deux parties (1955). Raymond Pellegrin, acteur cantonné au tout-venant de la production française d’après-guerre, y trouvait le seul rôle spectaculaire de sa carrière. À son habitude, le Maître confiait le rôle de Bonaparte à un acteur sans ressemblance physique avec son modèle, en l’occurrence l’aimable Daniel Gélin. Reprenant un peu le procédé du Roman d’un tricheur, le passage d’un acteur à l’autre se fait chez le coiffeur, une fois ses longs cheveux coupés, le général se sent une corpulence impériale. Comme dans Si Versailles m’était conté, le film est un catalogue de célébrités faisant une brève apparition avec Jean Gabin (qui n’a qu’un mot mais c’est assez), Orson Welles, Erich von Stroheim (Ta-ta-ta-ta !), Danielle Darrieux, Jean-Pierre Aumont, Micheline Presle, Pierre Brasseur, Yves Montand, Jean Marais et même Luis Mariano ! Napoléon y est vu de façon caustique et critique par Talleyrand, le personnage historique favori du réalisateur-auteur. Comme la production souhaitait des scènes de bataille, ce dont se souciait peu Guitry, Eugène Lourié, qui avait participé au Napoléon de Gance, devait se charger de la besogne.

Guerre et Paix.

Le roman de Tolstoï a inspiré deux films célèbres et de nombreuses mini-séries télévisées, sans compter la version parodique de Woody Allen. La plus spectaculaire et impressionnante adaptation a été réalisée par Sergeï Bondartchouk en 1966. Les reconstitutions d’Austerlitz et surtout de Borodino renvoient King Vidor et Abel Gance au magasin des accessoires tant leurs batailles paraissent cheap en comparaison. Il est vrai que tout le monde n’a pas l’armée soviétique sous sa main pour aligner des figurants en veux-tu en voilà. Napoléon, silhouette menaçante, véritable dieu de la guerre, repousse d’un coup de botte méprisant un boulet tombé à ses pieds puis erre dans les couloirs vides du Kremlin. Paradoxalement pour une production soviétique, la splendeur de l’art religieux orthodoxe est opposée à la médiocrité de la statue du despote soigneusement transporté jusqu’à Moscou. Doit-on y voir le triomphe de l’esprit ou de la foi sur la force brutale ? On songe, malgré soi, à la formule de Staline « Le Vatican ? combien de divisions ? ». Le film de Vidor, de dix ans antérieur, n’est pourtant pas sans intérêt dans sa peinture de Napoléon. Le choix d’Herbert Lom est quelque peu en écho avec celui de Pellegrin par Guitry. Habitué au rôle de mauvais garçon et de métèque louche, l’acteur n’avait pas encore connu la douteuse célébrité d’être le commissaire Dreyfus des Panthères Roses ! La mise en scène n’épargne pas l’autocrate qui soliloque et croit mener le monde à la cravache. Plus récemment, Christian Clavier a campé, dans un ambitieux projet télévisuel (2002) toute la carrière du prodigieux conquérant, de la canonnade de Vendémiaire aux rochers de Sainte-Hélène. Moins mauvais qu’on ne l’a dit, mais peu convaincant néanmoins, l’acteur comique fait de son mieux dans cette mini-série habilement écrite, qui condense de façon astucieuse une masse considérable d’événements et de personnages. La séquence du sacre est intéressante et permet de comprendre pourquoi le fameux tableau de David représente le couronnement de Joséphine et non celui de Napoléon. Cette façon de se couronner soi-même a quelque chose de… enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les séquences de bataille sont, hélas, d’un ridicule achevé et il faut supporter le duo comique télévisuel de l’époque, les ineffables Depardieu-Malkovitch au creux de leur carrière, cachetonnant à qui mieux-mieux en campant les deux fameux ministres Fouché et Talleyrand.

Napoléon à Sainte-Hélène.

Philippe Torreton est un Napoléon plus intéressant dans le curieux Monsieur N (2003) d’Antoine de Caunes qui nous offre une rare reconstitution du retour des Cendres. L’affrontement avec Hudson Lowe est fort bien rendu. La thèse du film tend cependant à réduire le personnage mythique aux dimensions d’un homme ordinaire ne rêvant que d’une petite vie tranquille aux côtés de Bobonne. On peut rester sceptique sur cette idée d’un Napoléon pantouflard finissant sa vie tranquillement loin de Sainte-Hélène. À signaler également Roland Blanche, habitué aux méchants tel Herbert Lom ou Pellegrin, qui incarne Napoléon en exil, le seul premier rôle de sa carrière, dans L’Otage de l’Europe (1989) de Jerzy Kawalerowicz. J’ai vu ce film, dont la carrière fut discrète, une seule fois et il y a longtemps, mais j’en ai gardé un souvenir plutôt positif.

Napoléon connaît son Waterloo.

Les premiers films sur Waterloo semblent être belges (1911) et britanniques (1913). Un autre Waterloo, en 1929, devait être allemand. Aucun film français n’a été consacré spécifiquement à cette bataille, est-ce surprenant ? Du côté américain, nul doute pour les Anglo-saxons, l’interprète par excellence du grand Empereur est Rod Steiger. Affecté de tous les tics et maniérismes de la « Méthode », battant haut la main l’autre cabotin issu de la même école, un Marlon Brando un peu ridicule dans Désirée, l’acteur ne fait pas dans la dentelle. Il est le Napoléon d’un Waterloo (1970) très international, film typique de la Détente avec production italienne, réalisation soviétique, distribution essentiellement anglo-saxonne. Bondartchouk met un point final à l’épopée napoléonienne brossée dans son Guerre et Paix. La réalisation en est cependant plus sage et académique. Abandonné par ses maréchaux au début du film, nous retrouvons Napoléon au début des Cent jours marchant sur Paris. Vieilli, hésitant, fatigué et malade, l’empereur campé par Steiger ne croit plus vraiment à son étoile et se laisse porter, à son retour de l’île d’Elbe, par une foule en délire qui chante Ah ça ira ! et La Carmagnole. L’armée impériale peut étaler ses splendeurs dans un ultime spectacle coloré. Aux accents de la Victoire est à nous, le drame est consommé d’avance. Empêtré dans la boue, l’empereur, qui ne cesse de s’apitoyer sur lui-même, n’a plus l’éclat ni la lucidité nécessaire. Mélancolique, il contemple le médaillon du Roi de Rome. Par contraste, Christopher Plummer campe un Wellington véritable caricature de gentleman britannique flegmatique et pince sans-rire, buvant le coup de l’étrier avant la chasse au renard. Ce spectacle grandiose avec ses milliers de figurants nous offre sans doute l’image la plus convaincante d’une bataille de type napoléonien. Waterloo ne nous donne pourtant pas le portrait le plus convaincant de Napoléon, quoi qu’en pensent les Américains.

Et le vainqueur est…Alors, où faut-il chercher ?

Peut-être chez un acteur français dans une production américaine, à savoir Charles Boyer dans Marie Walewska (Conquest) de Clarence Brown, production MGM (1937). Nous sommes à Varsovie en 1807. Un grand bal a été organisé pour Napoléon. Les Polonais espèrent du vainqueur des Russes l’indépendance de leur patrie. Charles Boyer, le nez rectifié, le front orné de la mèche impériale, révélait toute l’étendue d’un talent trop souvent cantonné aux rôles de séducteur suave à l’œil de velours. Pour l’unique fois de sa carrière, Greta Garbo y était éclipsée par son partenaire, c’est dire. L’empereur, assis sur un trône, paraît ne prêter aucune attention aux propos politiques échangés. Agitant son binocle, il fixe l’aimable silhouette de Marie Walewska et les invités s’écartent pour mieux permettre au maître d’apercevoir l’objet de son désir. Néanmoins, il ne perd pas un mot de la conversation et répond avec pertinence à ses interlocuteurs polonais. Mais nous sommes à un bal. Tout le monde se met en place pour le quadrille, suite de danses marchées dont l’allure guindée et cérémonieuse renvoie à l’Ancien Régime. Mais Napoléon n’est ni homme de l’Ancien Régime ni homme à suivre les règles. Ce sont les règles qui doivent suivre sa volonté. Aussi ne lâche-t-il pas la main de sa partenaire et oblige-t-il tout le monde à le suivre et à marcher à son pas à lui ! L’empereur peut se montrer aimable, il plaisante volontiers, mais il ne supporte pas qu’on lui résiste. Rarement dans une séquence de film aura-t-on mieux fait sentir tous les aspects de la personnalité du personnage. Le reste du film, tourné en partie dans des décors naturels, restait fidèle à l’inusable formule des amours des grands hommes. Le conquérant, trop empli de lui-même, serait toujours seul, avait prédit Marie Walewska. Jean Tulard pense, pour sa part, le plus grand mal du Napoléon de Charles Boyer, et le plus grand bien de Pierre Mondy. Beaucoup de Français penchent pour Albert Dieudonné et d’Américains pour Steiger (sauf les admirateurs de Brando). Comme quoi, chacun a son idée sur le Napoléon idéal, et, après tout, c’est très bien ainsi. C’est aussi la preuve qu’aucun acteur ne s’est imposé dans le rôle.

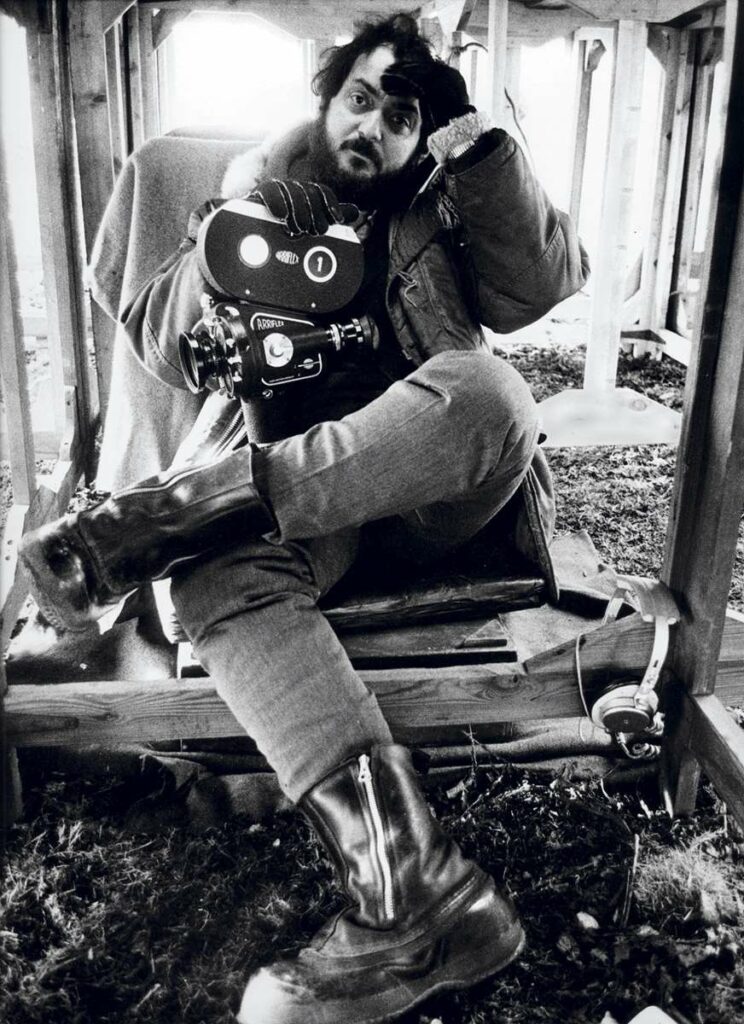

Et l’on peut toujours rêver du Napoléon mythique de Stanley Kubrick.

Un de ces « films fantômes » qui hantent l’histoire du cinéma…