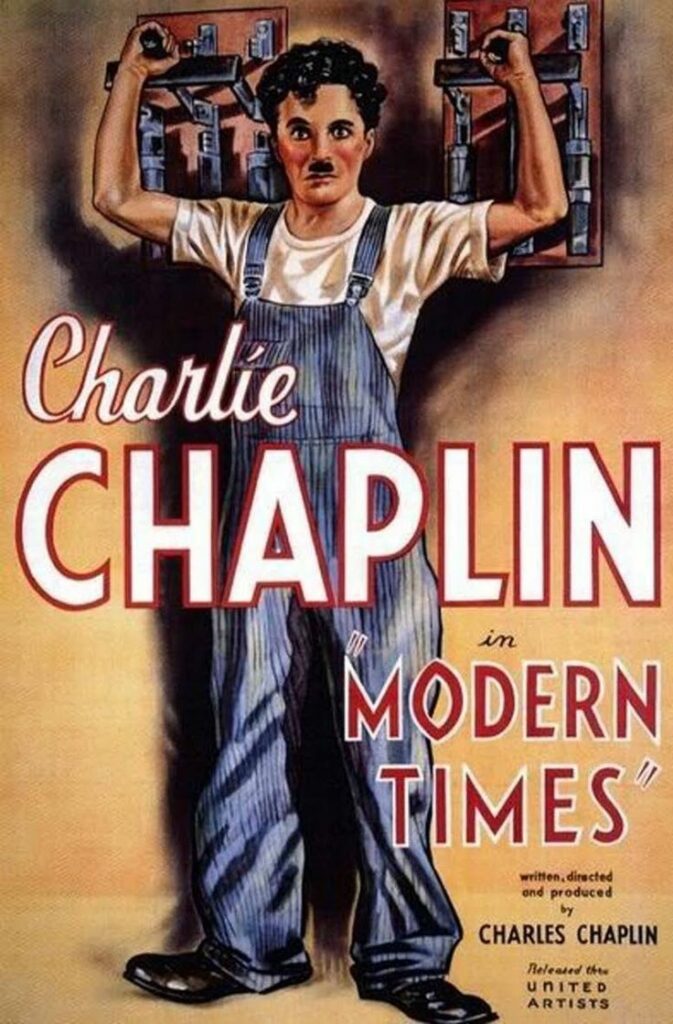

Comment ne pas débuter ce thème par Les Temps Modernes, il y a plus de 80 ans Charlie Chaplin exprime avec génie ce que l’homme subit et va subir tout au long du Xxème Siècle. A voir absolument ! Ensuite vous trouverez la présentation de 4 films tournés dans les premières années de l’An 2000 comme un bilan de 100 de capitalisme et ses conséquences sur les femmes et les hommes. JP

le Taylorisme…En 1911, Franck Taylor, ingénieur économiste, crée l’Organisation Scientifique du Travail (OST) et donne naissance à un courant économique désormais célèbre. Le scientifique diffuse ses idées selon deux grands principes avec la division horizontale du travail qui consiste à supprimer toute tâche intellectuelle aux ouvriers afin qu’ils se concentrent sur le travail manuel et la division verticale qui, elle, attribue à chaque travailleur une tâche spécifique ayant pour but l’accélération et l’automatisation de la production. Séduit par cette thèse, Henry Ford décide de l’appliquer dans ses chaînes de montage automobile. Les profits des usines explosent et le modèle micro-économique est repris par toutes les grandes entreprises. Dès lors, l’homme devient un rouage de la machine capitaliste et doit suivre la cadence sous peine d’être éliminé. Pour éviter tout mouvement de contestation, Ford s’appuie sur les thèses keynésiennes et augmente les salaires, afin d’accroître la demande. Il crée le Five Dollar Day et ses ouvriers deviennent les premiers consommateurs des produits Ford.

Charles Chaplin a toujours été préoccupé par le sort de son pays d’adoption, et lorsque la pauvreté envahit les rues pour se mêler à la richesse opulente d’une caste dominante, il ne peut rester muet. En 1931, peu de temps après que la crise a frappé les Etats-Unis, le cinéaste quitte Hollywood et entreprend un voyage de dix-huit mois autour du monde. Lors de ce périple, il rencontre des personnalités telles Gandhi ou Einstein aux côtés desquelles il constate une hausse effarante du chômage et de la pauvreté. Selon lui, la solution à ces dérives passe par une meilleure distribution des richesses et du travail. Il s’approche ainsi des thèses marxistes qui lui vaudront tant d’ennemis aux USA. Lors d’une interview, il déclare à un journaliste…Le chômage, voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le bien de l’humanité au lieu de provoquer tragédie et chômage. De retour de voyage, il n’a qu’une envie, celle de produire un grand projet qui servira de creuset à ses idées politiques. Après avoir écrit une version définitive de son scénario, d’abord intitulé Les Masses, Chaplin commence un tournage marathon le 11 octobre 1931 qui prendra fin le 30 août 1935 !

On peut voir dans le changement de titre évoqué plus haut une volonté d’orienter l’œuvre vers le conte et l’éloigner ainsi du drame social pur car la brutalité du titre Les Masses évoque d’ailleurs des ouvrages marxistes tel que Le Capital. On retrouve cette volonté dans la modification de l’épilogue…La jeune fille se retrouvait nonne alors que Charlot était hospitalisé à la suite d’une dépression nerveuse ! Devant ce final dénué d’espoir, l’humaniste Chaplin remet tout en cause et s’attelle à une autre conclusion, plus joyeuse, dans laquelle le couple, bras dessus bras dessous, se dirige vers des horizons lointains.

Alors que le film s’apprête à sortir, le cinéma parlant a déjà fait son apparition depuis presque dix ans. Peu enthousiasmé par cette nouvelle approche du septième art, Chaplin se contraint malgré lui à faire une tentative sur Modern Times. Des dialogues sont écrits et des essais de voix effectués. Peu convaincu par cette expérience, le cinéaste les abandonne et préfère consolider son film à l’aide d’une musique et d’effets de style, tel le patron de l’usine communiquant ses ordres à travers un écran. Le pari s’avérait donc risqué, mais Chaplin savait très bien que la force de son cinéma résidait dans l’utilisation du muet et préféra remplacer les dialogues par une gestuelle importante de ses personnages, jouant sur des sourires, des larmes ou autres expressions. Néanmoins, Les Temps modernes n’est pas totalement muet car lors d’une scène au cours de laquelle Charlot est engagé dans un restaurant à la fois comme serveur et chanteur, il oublie les paroles de son texte et les écrit sur ses manchettes. Lorsqu’il doit faire entendre sa voix, les manchettes s’envolent et Charlot doit improviser lui-même un texte dans un charabia « pseudo-italianisant ». Mélange de français et d’italien incompréhensible, cette fusion de langues rappelle l’espéranto, ce dialecte universel imaginé pour unir les hommes.

Si Charles Chaplin renie le parlant, il ne néglige pas pour autant ses partitions musicales et compose celle du film qu’Alfred Newman doit orchestrer. Mais Chaplin ne supporte pas le travail de ce chef d’orchestre et compositeur, qui côtoiera pourtant les plus grands tels que Hawks, Ford ou Lang. Il lui demande sans cesse de modifier ses partitions. Excédé par la somme de travail demandée par Chaplin, Newman quitte la production. Ce ne sera pas le seul souci que rencontrera le cinéaste au cours du tournage. La société franco-allemande Tobis portera de graves accusations de plagiat à l’encontre de Chaplin pour avoir volé des idées et des scènes à un autre film sur l’ère industriel, A nous la liberté (1931) de René Clair. La société qui détenait les droits de ce dernier alla jusqu’à réclamer la destruction du film de Chaplin. René clair, en tant qu’admirateur du cinéaste anglais, fut assez gêné par le problème et finalement Charles Chaplin acceptera de payer une modique somme pour se débarrasser à jamais de cette histoire. Chaplin avait sa petite idée sur les propos calomnieux tenus envers son film et mit ceci sur le compte d’une vengeance personnelle.

Le tournage prit fin le 30 août 1935 et la production le 21 janvier 1936. Il était donc temps de se lancer dans le grand bain des médias et une première mondiale fut organisée au Rivoli Theater de New York le 5 février 1936. S’ensuivirent alors trois grandes projections, respectivement à Londres, Hollywood et Paris. Malheureusement, le film reçut un accueil mitigé, une partie de la presse reprochant à Chaplin une tentative de propagande des idéologies communistes ! Dès le générique le réalisateur affiche ses ambitions, non pas de construire un film consacré uniquement à Charlot mais plutôt de réaliser une satire prenant pour cible le modèle social américain. Ainsi le personnage interprété par Chaplin est un factory worker (un ouvrier d’usine), autrement dit un rouage auquel on a retiré toute forme d’humanité. Chaplin filme les hommes allant chercher un travail à l’usine comme de vulgaires moutons d’un immense troupeau. Ces premières images plantent le décor, les nouvelles aventures de Charlot seront fortement ancrées socialement avec une ambition politique résumée dans ce premier carton évoquant « Un récit sur l’industrie, l’initiative individuelle et la croisade de l’humanité à la recherche du bonheur. »

Si la critique de Chaplin est violente, elle passe toujours par le rire, l’image symbolique du film étant celle de Charlot dont le corps s’emmêle dans les rouages des machines. L’homme et la machine exécutent un numéro de danse et ne forment plus qu’un tout. La virtuosité que le cinéaste impose lors de cette scène chorégraphiée lui permet de dominer la machine à laquelle il impose sa vision et donc ses idées…Le système et ses rouages ne sont rien sans l’homme, une manière pour Chaplin de replacer l’homme en haut de l’échelle sociale. Le spectateur va d’ailleurs beaucoup rire durant tout le film. Ainsi, la séquence où Charlot resserre tous les boulons de l’usine, allant jusqu’à confondre les boutons de la robe d’une femme avec ces mêmes boulons, demeure hilarante. Et pourtant, là encore, le rire se fait jaune car si le gag est efficace, il montre aussi combien les ouvriers sont aliénés. Comme souvent dans sa filmographie, Chaplin est accompagné d’une présence féminine, ici l’actrice Paulette Goddard qu’il a rencontrée lors de son voyage en Europe. Celle-ci est présentée comme l’alter ego de Charlot, abandonnée, sans aide et se débrouillant par ses propres moyens. Leur rencontre lors d’une des plus belles scènes du film marque le début d’une nouvelle vie, la jeune fille vole un pain, s’échappe puis est arrêtée. Charlot a alors une lueur d’humanité qund il se fait passer pour le voleur et prend la jeune femme solitaire sous son aile. Cet événement sert de déclic à un retour vers une forme d’humanité pour « l’ouvrier machine ».

Satire sociale déguisée sous une apparence burlesque, Les Temps modernes s’impose donc comme une très belle histoire d’amour. L’amitié naissante entre les deux personnages grandit et se mue en idylle. Suite à leur rencontre, ils se retrouveront par le plus grand des hasards. Ce signe du destin les aidera à réaliser cet amour. A partir de cet instant, ils uniront leurs forces et trouveront ainsi le remède à tous leurs problèmes. Charlot et la gamine ne feront alors plus qu’un. Elle se nourrit de la faculté de Charlot à se débrouiller, et lui puise dans l’optimisme et la confiance de la jeune femme. Sur ce dernier point, la scène du restaurant est révélatrice lorsque Charlot ne connaît pas les paroles de sa chanson mais devant les encouragements de la gamine, il se met à interpréter ce fameux charabia qui ravira le public. Cet amour prend pleinement forme au final lorsque la gamine, apparemment dépitée, retrouvera son courage devant l’optimisme candide affiché par Charlot, ce dernier allant jusqu’à la faire grandement sourire. « Nous nous débrouillerons », lui dit-il dans un dernier carton qui résume magnifiquement son message d’amour et de partage.

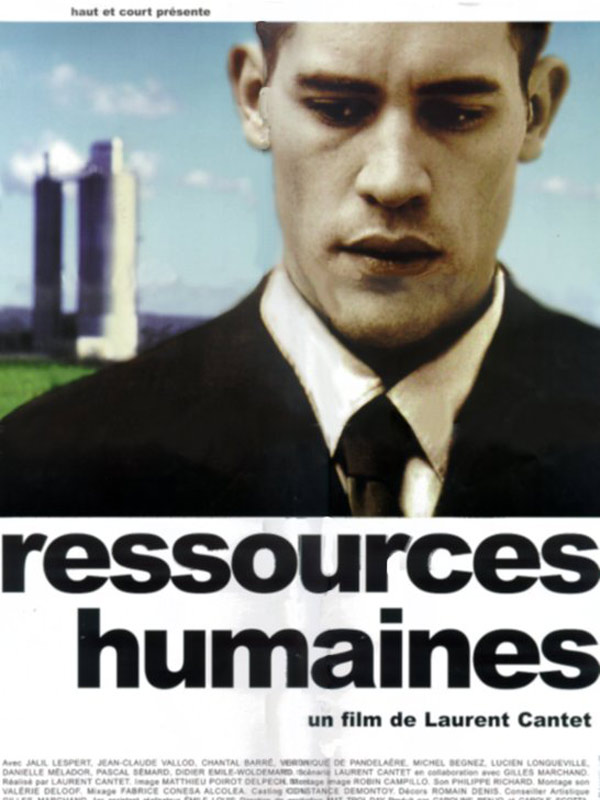

AN 2000…Le film de Laurent Cantet s’inscrit dans la critique de la gestion barbare mais à visage humain. La douce violence des « ressources humaines ». par Emmanuel PONCET

Le film de Laurent Cantet Ressources humaines poursuit la tradition d’un cinéma ouvrier de Ken Loach à Robert Guédiguian, qu’il met en scène un émouvant conflit père-fils genre «oedipe à l’usine» ou qu’il surfe(rait) sur l’application des 35 heures en France et «l’horreur économique» ambiante. Ressources humaines nous touche peut-être aussi et surtout parce qu’il raconte une désillusion particulièrement d’époque: la fin de la croyance dans l’entreprise chez de nombreux jeunes et l’échec patent d’un certain modèle de «gestion des ressources humaines» décrit par plusieurs sociologues. Franck (Jalil Lespert), le héros du film à la différence des personnages de Ken Loach par exemple, n’est pas ouvrier. Il incarne au contraire le modèle républicain bien français d’ascension sociale. Comme beaucoup de fils et filles de baby boomers, on devine qu’il a été gavé pendant son adolescence par l’injonction parentale de la réussite scolaire (d’autant plus, peut-être, qu’il est fils d’ouvrier). Il a fait de brillantes études de commerce (HEC dit le scénario original). Il a manifestement choisi la branche des «ressources humaines», terme fabuleux, parce qu’il contient l’adjectif «humain». Il se retrouve en stage dans la société qui emploie son père, chargé d’une étude sur les 35 heures. Mais à la cantine, où les employés sont réunis pour remplir le questionnaire qu’il a concocté, deux personnages bloquent sur la feuille blanche. Le père de Franck qui, dans sa soumission à l’entreprise, a perdu l’habitude d’émettre un avis personnel. Et surtout Alain, un jeune black, voisin de machine du père. Lorsque Franck vient lui demander pourquoi il ne remplit pas sa fiche, il lâche cette phrase très symptomatique: «J’y crois pas.» C’est ce «J’y crois pas», qui marque le point de bascule dramaturgique du film et sa portée symbolique.

A cet égard, Ressources humaines constitue une illustration parfaite de quelques ouvrages récents dénonçant les dégâts de l’idéologie managériale, à l’oeuvre depuis le début des années 80. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff parle ainsi de «barbarie douce». La barbarie telle qu’on l’entend aujourd’hui implique une violence et une cruauté qui s’appliquent à des régimes totalitaires et dictatoriaux. Celle qui sévit dans notre société apparaît aux antipodes. Elle ne laisse guère apparaître les signes d’une agressivité première, n’agit pas par la contrainte externe et la domination. L’autonomie, la transparence et la convivialité sont ses thèmes de prédilection. Elle s’adresse à chacun en ayant de cesse de rechercher sa participation, et ceux qui la pratiquent affichent souvent une bonne volonté et un sourire désarmants. Résultat «l’entreprise individualisée», comme la nomme Jean-Pierre Le Goff, est peuplée d’employés parfaitement «autonomes», qui, parce qu’ils sont « consultés », « responsabilisés » pensent que ce qui est bon pour l’entreprise est bon pour eux. Le Goff rend responsable de cet état de fait «la gauche moderniste» issue de 1968 qui, en réhabilitant l’entreprise et en stimulant les valeurs d’autonomie, de créativité, bref des « ressources humaines », a accru (à son insu?) la violence molle et le brouillage des cartes. Le jeune héros du film incarne en cela un digne héritier désarmé des doctrines du business cool. Il met en oeuvre une consultation, donc il croit bien faire, mais celle-ci révèle plus tard qu’elle cache un plan de licenciement. Cette rupture du «contrat social» (et moral) le fait basculer dans la défiance. Le «miroir aux alouettes» entrepreneurial qu’on lui avait tendu pendant si longtemps (son père en premier) se révèle une belle entourloupe. Les sociologues Luc Boltanski et Eve Chiapello en développent certains aspects dans le Nouvel esprit du capitalisme. Les situations de travail en entreprise aujourd’hui sont de fait particulièrement susceptibles de faire l’objet d’accusation de « manipulation, expliquent-ils. En effet, si le management consiste toujours à « faire faire quelque chose à quelqu’un, la manipulation et le soupçon de manipulation se développent quand il devient difficile de recourir aux formes classiques de commandement, consistant à donner des ordres [« ] Or, les vingt dernières années ont plutôt été marquées par l’affaiblissement des ordres conventionnels et des relations hiérarchiques [« ] Dans un tel contexte, on est amené à substituer au commandement hiérarchique dans le plus grand nombre de cas possibles des pratiques visant à amener les gens à « faire d’eux-mêmes, et comme sous l’effet d’une décision volontaire et autonome, ce qu’on désire « leur voir faire.

D’où une confusion extrême: comment identifier la barbarie quand elle a non seulement un visage humain, mais que ce visage humain, c’est le nôtre? Comment y échapper autrement qu’en s’enfermant dans un rôle critique, protestataire et finalement destructeur, ou en adhérant aveuglément à une «entreprise» qui fait souvent la preuve de sa mauvaise foi? Le film de Cantet se garde bien de répondre à la question. Dans la très belle scène finale, la grève bat son plein. Franck, le jeune HEC découragé dit à Alain, le jeune ouvrier, qu’il va rentrer à Paris…

Et toi, demande Franck, quand est-ce que tu pars ? Elle est où ta place ?

Violence des échanges en milieu tempéré par Serge Kaganski

AN 2004…Le réalisateur Jean-Marc Moutout analyse calmement et précisément la brutalité du monde du travail et le cannibalisme aliénant du capitalisme contemporain.

Tout commence dans l’endroit le plus banal du monde, le moins propice à faire naître une fiction, une rame de métro aux heures de pointe. Eva (Cylia Malki, très bien) se fait peloter par un indélicat, Philippe (Jérémie Rénier, dans son meilleur rôle depuis La Promesse) assiste à la scène et prend la défense de la jeune fille. L’étincelle de la rencontre est allumée. Après, tout s’enchaine assez vite, le premier verre, le premier dîner, la première nuit, l’ébauche d’un couple…Outre cette rapidité elliptique dans la narration, Jean-Marc Moutout se distingue aussi par la précision architecturale et la placidité anthropologique de son regard. L’air de rien, sans se faire trop insistant, il saisit tout de l’homo urbanum modernum avec le costume et la coupe de cheveux bien taillés (pour l’homme) le maquillage et le petit tailleur (pour la femme) la neutralité désincarnée des lieux quotidiens modernes (métro, espaces piétons artificiels, bureaux tout en moquette grise et surfaces vitrées qui se clonent à l’infini…) la politesse feutrée des rapports sociaux, la novlangue policée des cadres sup, dans un filmage à la fois simple et limpide, très ligne claire. C’est un portrait sans charge outrancière de l’affreuse banalité urbaine contemporaine, qui évoque les descriptions laconiques de Houellebecq, le travail sur le langage de Jean-Charles Masséra.

On comprend vite pourquoi le récit du film est si rapide dans les premières minutes. Loin d’être le sujet principal de Moutout, le couple n’est qu’un élément d’exposition et d’ancrage du personnage principal, une mise en contexte, une façon d’éclairer la vraie ligne de force du film, résumée par son titre…La violence des échanges en milieu tempéré, ou pour le dire autrement, l’horreur économique, la saloperie du salariat, la dégeulasserie sous-jacente du monde du travail, la brutalité sauvage du capitalisme exacerbé à peine amortie par le vernis extérieur des costards, des BMW, des surfaces moquettées et glacées, des euphémismes langagiers…Et pour être plus précis, la difficulté à exister dans ce monde-là lorsque l’on est un être raisonnablement humain, du genre à voler au secours des filles pelotées dans le métro par des salopards libidineux. Car une fois le couple formé, elle, précaire ballottée entre petits jobs et chômage, lui, cadre prometteur d’une société de consulting, c’est essentiellement à la carrière professionnelle de ce dernier que le film va s’attacher. Philippe est pris en main par un requin chevronné, Hugo Paradis (Laurent Lucas, au meilleur de son potentiel de folie inquiétante) un killer du style obsédé du travail, de l’amélioration de performance et de la rentabilité, du genre à vous traiter de lopette si vous avez des scrupules à licencier. Envoyé en province pour faire l’audit d’une fabrique de casseroles, Philippe va se retrouver en position délicate à son corps défendant…Faire passer un entretien d’évaluation à chaque salarié de la boîte pour préparer une restructuration ou si l’on traduit du langage patronal en français de tous les jours, choisir un par un et personnellement les malheureux que l’on va coller au poteau d’exécution. Les plus vieux, les plus lents, les moins en forme, les plus râleurs, les plus syndiqués, les moins robots, les moins caniches feront l’affaire. Courageux mais pas téméraire et finalement assez lâche, Hugo Paradis ne s’y colle surtout pas, préférant envoyer le pied tendre faire la sale besogne. Philippe a d’autant plus de difficultés que sa compagne, Eva, est écœurée par la tournure des choses. Moutout décrit subtilement ce conflit classique entre raison et sentiment, nécessité et morale, obligation et éthique, fonction et être, individu et système qui était déjà au cœur du Ressources humaines de Laurent Cantet.

Là où Cantet laissait à la fin la porte ouverte, Moutout est beaucoup plus pessimiste…Malheureusement une lucidité sur le pouvoir cannibale du capitalisme qui bouffe tout, jusqu’à la vie privée. Un pessimisme élégant, dans la mesure où le cinéaste n’enfonce jamais le clou, ne se drape jamais dans l’indignation vertueuse ou la dénonciation à boulets rouges. Son film est d’un calme maîtrisé dans le style qui rehausse la rage rentrée du propos, d’une luminosité visuelle qui contraste avec la noirceur de l’histoire. Violence du fond en forme tempérée.

CONTE DE LA FOLIE (PRESQUE) ORDINAIRE par Alissa Wenz

AN 2007…Le réalisateur Nicolas Klotz adapte le roman éponyme de François Emmanuel, publié en 2000, La Question humaine. Projet qui s’inscrit dans la suite logique des deux précédents films de ses auteurs Elisabeth Perceval au scénario et Nicolas Klotz à la réalisation, Paria en 2001 et La Blessure en 2005. Violente remise en question du monde de l’entreprise, le film propose aussi une plongée vertigineuse au cœur d’une subjectivité qui, en acceptant l’angoisse au risque de la folie ébauche le premier pas vers une prise de conscience.

Les nombres que l’on voit se succéder sur l’écran, en toile de fond du générique, donnent le ton. Il y a là comme un mécanisme implacable, et trop parfait pour ne pas être voué au dérèglement. La régularité minutieuse du défilement contient en germe ses propres failles, les chiffres sont comme délavés, promis à l’effritement. Le dérèglement viendra, peut-être, de l’intrusion de l’humain dans un monde sordide où tout semble voué au calcul, à l’indifférence, à la froideur. Où les hommes sont réduits à des numéros. Où la notion d’individu s’estompe, s’égare. Il viendra de l’intrusion de cette question humaine qui est et demeure une question, une vraie question, qui n’a pas de réponse, et que le film ne cherche aucunement à résoudre.

Simon (Mathieu Amalric) travaille comme psychologue dans le département des ressources humaines d’un grand complexe pétrochimique, d’origine allemande. Bon soldat et technicien efficace, il exécute des tâches multiples. Affiner les critères de sélection qui pousseront à licencier tel homme, et à garder tel autre, par exemple. Animer des séminaires destinés à rendre les cadres plus compétitifs en les poussant à « dépasser leurs limites personnelles ». Un jour, son supérieur (Jean-Pierre Kalfon) le charge d’enquêter sur la santé mentale d’un des dirigeants de l’usine, Mathias Jüst (Michael Lonsdale). Une investigation qui le plonge dans un trouble aussi profond qu’insoluble. Une expérience du doute, de l’égarement, de l’Histoire, aussi. Une prise de conscience, peut-être.

On parle beaucoup du monde de l’entreprise, dans La Question humaine. De ces corps engoncés dans des costumes-cravates uniformisés, ces corps minutés avec une précision glaçante. On parle aussi beaucoup d’un passé peu glorieux, d’un XXe siècle aux mains sales, et d’un présent qui porte encore en lui les traces de l’ère des masses aveugles et des idéologies de la conquête. Pourtant, à aucun moment le film ne formule une quelconque thèse, il ne s’agit nullement de livrer un message, encore moins une morale. Il s’agit bien plus de faire résonner des échos, de confronter les époques et, avec elles, les angoisses et les hantises qui ne connaissent de frontières ni temporelles, ni géographiques. De faire vibrer une subjectivité, aussi. À travers celle de Simon, c’est tout un pan de l’âme humaine qui se soulève et s’expose un pan peu flatteur mais terriblement crédible, tant il donne une image familière de la schizophrénie quotidienne. Les forces conflictuelles qui animent Simon, entre l’ordre travailleur et le déchaînement nocturne, entre la raideur du soldat et le doute de l’homme, sont d’une vraisemblance extrêmement dérangeante. Il y a quelque chose d’universel dans cette folie ordinaire à laquelle la composition remarquable de Mathieu Amalric confère un impact saisissant. S’il est double (ce que l’affiche suggère clairement), s’il passe brutalement de la discipline impitoyable à l’hallucination, et de l’entreprise à la rave-party, ce n’est qu’en accord avec un monde qui circonscrit les pulsions en même temps qu’il divise les vies. Le glissement progressif vers le doute, la remise en question, et l’angoisse (dans ce qu’elle peut comporter de salutaire), est magistralement orchestré. Les premières scènes fonctionnent en simple champs-contre champs. Et progressivement, l’image se fait plus complexe, et plus ambiguë, les plans fixes s’entrecoupent de plans tournés caméra à l’épaule, le hors-champ est exploité avec une aisance croissante. Les récits s’imbriquent et se répondent (la voix-off de Simon fait écho aux récits ou confessions des personnages qu’il écoute) les musiques s’enchevêtrent, Schubert côtoie Ian Curtis. L’audace s’insinue imperceptiblement…Une scène de flamenco, d’une durée de 8 minutes, parvient à s’insérer avec une fluidité et une évidence admirables, et à nous faire entendre des paroles terrifiantes « À quoi sert d’avoir une âme ? » Ce qui n’était que totalité uniforme et incompressible se fragmente peu à peu, au fur et à mesure que l’individu semble reprendre ses droits sur la masse, fût-ce au prix de la folie : le plan isole la main qui lit une lettre ou qui tient un magnétophone, le pied qui s’impatiente devant la mort qu’il a choisie, la nuque qu’on voudrait mordre et qui canalise des pulsions érotiques proscrites. Ce dérèglement patient de l’univers de la conformité, servi par une esthétique du dérangement discret, trouve son apothéose dans le recoupement des nappes temporelles. Le film frôle mais évite de justesse l’assimilation directe du monde impitoyable de l’entreprise à la Shoah. À cette voie trop morale, ou moralisatrice, il préfère heureusement un système d’échos qui abolit les frontières, et rappelle que l’Histoire n’est jamais loin. Une voie proprement cinématographique, donc, qui s’appuie sur une construction toute en résonances, jamais en linéarité. « L’ordre des événements est complexe et n’épouse pas forcément la chronologie des faits », avait prévenu l’un des protagonistes. La mémoire collective vibre au sein de la subjectivité qui la recueille, la livre, et lui donne par conséquent une tonalité éminemment personnelle, sensible physique, aussi.

Le corps est admirablement mis en valeur, le corporel et le langagier se combattent et se complètent, ébauchant une réflexion passionnante sur le mouvement et la parole tous deux risquant à tout moment de sombrer dans la mécanisation, la réification. L’enquête de Simon est d’abord une expérience, faite de sensations et de perceptions exacerbées. Un cheminement initiatique, peut-être, la découverte de la possible transformation d’une masse en une communauté d’individus (les dernières images sont, à ce titre, sublimes). La reconquête de l’humanité passe par la nudité, et le contact. Aux nombreuses images de cadres en costume s’oppose le plan de Simon nu, pleurant comme un enfant. Magnifique plan, dans lequel s’exprime en filigrane la douloureuse nostalgie d’une innocence primaire. S’il y a un espoir, il passe par les enfants ; présents uniquement dans les discours, ils véhiculent une forme de pureté lointaine, mais dont le souvenir est encore vif. Les derniers vestiges d’une innocence qui, seule, permettrait d’inventer un nouveau langage. De contrer la langue « morte, neutre, envahie de mots techniques » dénoncée au cours d’un final saisissant. De faire triompher l’imprévu sur le systématique, la création sur l’efficacité. Ce que La Question humaine fait admirablement.