Metteur en scène qui a traversé le siècle et sondé inlassablement les mystères de l’âme humaine. Ce sont les circonstances qui ont fait de lui le plus anglais des cinéastes américains. Issu d’une famille conservatrice du Wisconsin, il se frotte au théâtre, sympathise avec Bertolt Brecht et Calder, se politise, Marx, Trotski, le Parti communiste américain…C’est ce terreau idéologique, en pleine chasse aux sorcières, qui va couper net l’élan prometteur de sa carrière de cinéaste et le contraindre à l’exil européen en 1951. Citoyen britannique, il enchaîne productions mineures sous pseudonyme, œuvres engagées et films noirs. Sa collaboration avec Harold Pinter, entamée en 1963 avec The Servant, analyse au scalpel des rapports de classe le place sur la carte des grands auteurs européens. Palme d’or en 1971 avec Le Messager. Deux ans plus tard, Monsieur Klein marque l’apogée d’une carrière qui l’aura vu évoluer, au gré d’une filmographie riche de trente-cinq films inclassables, entre naturalisme et lyrisme, sophistication et abstraction, drames, thrillers et opéras.

JOSEPH LOSEY, EN QUÊTE D’ÉTHIQUE

PENSER PAR SOI-MÊME Tania Capron

Mystérieux, cérébral, esthète, Joseph Losey reste dans l’histoire du cinéma le réalisateur novateur et atypique de films étranges, introspectifs, « où l’on ne pleure ni ne rit jamais » et dont aucun n’eut de grand succès public. Pourtant, celui qui fut d’abord un homme de théâtre, engagé dans la mouvance de Bertolt Brecht, acquiert dès The Servant en 1963 le statut d’un maître et ses films celui de classiques, qui fascinent et passionnent, dans un sens ou dans l’autre, cinéphiles et critiques. La Cinémathèque française conserve des archives autour d’Eva, données par Losey lui-même, mais aussi plusieurs documents notables concernant La Truite, son dernier film tourné et sorti en 1982 avec le scénario de travail de la scripte Catherine Prévert, ainsi que, issus du fonds Bernard Eisenschitz, le dépouillement, le synopsis, et une note d’intention particulièrement éclairante. Rédigée par le cinéaste à la fin de sa carrière, en français, elle constitue une véritable profession de foi des principes politiques et philosophiques qui régissent son travail, et, complétée par des éléments des collections de la Cinémathèque, offre l’occasion d’opérer un retour chronologique sur sa vie et sa carrière.

UNE SPLENDIDE IGNORANCE.

J’ai été élevé dans une splendide ignorance des faits politiques et, tout le temps de mes études, je fus indifférent aux problèmes sociaux…

Né en 1909 à La Crosse, Wisconsin, dans une famille puritaine et bourgeoise, Losey se définit lui-même comme un enfant gâté. Précipité à vingt ans dans la Crise de 1929, il est brutalement confronté aux réalités sociales et, très vite, se plonge dans un théâtre politique, nourri par ses lectures de Marx et de Trotsky, puis par sa rencontre avec Bertolt Brecht à Moscou au début des années 1930. Durant cette période, il découvre le cinéma, et supervise le montage d’une centaine de films documentaires ou éducatifs, jusqu’à la réalisation d’un film de marionnettes, Pete Roleum and His Cousins, en 1939, hommage malicieux à l’industrie montante du pétrole. En 1947, il réalise son rêve de théâtre et met en scène La Vie de Galileo Galilei de Brecht. Même s’il opte définitivement pour le cinéma l’année suivante, avec Le Garçon aux cheveux verts, le dramaturge de la distanciation restera pour lui une influence décisive, qui orientera toute son œuvre, à travers une défiance à l’égard du réalisme, et l’examen des rapports de classe et de la violence qu’ils impriment à nos sociétés.

LA SAUVAGERIE DU MONDE CAPITALISTE MODERNE

Quand Roger Vaillant écrivit La Truite, il parlait de la sauvagerie du monde capitaliste moderne et de ses conséquences sur la morale humaine. Dès ses premiers films, Losey tourne le dos aux codes des genres auxquels il touche…Son cinéma sera un cinéma de la conscience de classe et de la défense des minorités. Selon l’enseignement marxiste, il ne cessera jamais de considérer l’être humain comme un produit de l’ensemble de ses rapports sociaux, pris dans l’Histoire. Par le biais d’une fable, Le Garçon aux cheveux verts condamne le refus de l’altérité, et, par extension, du racisme. Parce qu’il se réveille un jour avec des cheveux verts, un garçonnet se trouve mis au ban de sa communauté, en butte à l’incompréhension, la peur, la défiance. Losey creuse le thème avec Haines, dans lequel un jeune Mexicain, bouc émissaire de son village, échappe de justesse au lynchage. Plus réaliste, plus violent, l’examen de la nature humaine se fait plus minutieux et objectif dans Le Rôdeur le seul film de sa « période américaine » que Losey évoquera avec satisfaction. Le Rôdeur estomaque par sa dimension foncièrement subversive, le regard amer et sans concession, voire sans émotion, qu’il pose sur l’humanité, et les valeurs dénaturées qu’il met en scène. Hormis le fait qu’une histoire telle que celle qu’il met en scène ait pu passer outre le code Hays, on s’étonne que la critique centrale du film soit passé inaperçue avec l’amoralité inhérente d’un système social campé sur ses inégalités et les frustrations, les tensions et perversions qu’il engendre…La violence physique qui accompagne la violence abstraite des multinationales, elle aussi, est entrée dans la vie quotidienne, au point qu’elle ne surprend plus, ne choque plus, qu’elle a engendré une certaine amoralité qui semble aller de soi dans la note d’intention pour La Truite. Mais déjà le rouleau compresseur du maccarthysme est en route. Dalton Trumbo, coscénariste non crédité du Rôdeur, purge onze mois de prison pour avoir refusé de répondre aux questions de la commission d’enquête. Prévenu à la fin du tournage de La Grande Nuit que, soupçonné de sympathies communistes, il a été à son tour inscrit sur la liste noire de Hollywood, ce qui lui interdit de travailler dans le cinéma, Losey part en Italie tourner Un homme à détruire, échappant à la convocation de la commission. Il s’exile définitivement à Londres l’année suivante, mais reste contraint de travailler sous pseudonyme jusqu’en 1956. Il ne reprendra son identité officielle qu’avec Temps sans pitié (1957) et devra attendre 1964, deux ans après la réception catastrophique d’Eva, pour asseoir sa réputation de novateur brillant avec The Servant et Le Messager, Palme d’or à Cannes en 1971. Les films suivants, L’Assassinat de Trotsky, Monsieur Klein, Don Giovanni, pour remarqués qu’ils soient, ne passeront pas le cap d’un succès d’estime.

LA FUTILITÉ DE L’ASCENSION SOCIALE

On voit apparaître dès Le Rôdeur ce que Jean Douchet appellera le « système de Losey » exposer le lieu et l’espace avant de présenter les protagonistes, ou plus exactement pour les présenter, lieux et espaces déterminant même les relations des uns et des autres. D’entrée, la trop grande hacienda dans laquelle se morfond Susan Gilvray, esseulée, crée le clivage, le policier Garwood l’investit en propriétaire, et le spectateur mesure le décalage entre son niveau de vie et celui des Gilvray en le découvrant, vu du plafond, dans son meublé minuscule, allongé sur le lit qui accapare presque tout l’espace. Le décor de John Hubley fonctionne comme un révélateur des « guerres de classe en chambre ou en salon » qui vont se dérouler à l’écran, écrit Christian Ledieu. À la fin du film, Garwood, acculé, tente de façon parfaitement absurde d’escalader un impraticable terril de déchets industriels pour prendre la fuite. « Losey adorait ce genre de métaphore », observe Eddie Muller, qui pointe l’impossibilité, mais aussi « la futilité de l’ascension sociale de Webb ». Car pour le cinéaste, les rapports de force se jouent dans l’espace de l’image et dans la mise en scène bien plus que dans la narration. Dans The Servant, les tensions de classe apparaissent presque « sur plans »…Un personnage possède le décor, l’autre va l’investir. Losey abuse à dessein des jeux de reflets et de plongée/contre-plongée pour faire glisser la position dominant/dominé d’un protagoniste à l’autre. Le domestique, élégant, cultivé, avec ses rituels, imite et caricature la bonne société, face au jeune aristocrate paresseux et futile et à sa fiancée, riche mais inculte. Obstinément présents, les miroirs dédoublent le cadre dans une mise en abîme de valeurs creuses et faussées. Dans le remarquable Pour l’exemple (1965), le metteur en scène fait preuve d’une économie de moyens frappante pour un « film de guerre ». Aucune scène de combat, aucun plan large sur le champ de bataille, aucun indice sur l’endroit où se joue le drame, ce n’est qu’au moment de l’exécution du déserteur qu’apparaîtront des armes. Tout est filmé à ras de cloaque, dans une atmosphère délibérément claustrophobe. Losey se souvient dans ses entretiens avec Michel Ciment de trois semaines épouvantables de tournage, sous une pluie artificielle, et au cours desquelles l’odeur putride avait fini par devenir bien réelle. Chaque détail du décor, flaque, trou, bâtiments à demi en ruines où logent les officiers, prend valeur de symbole du désastre irréparable que constitue la guerre. La Cinémathèque conserve 35 dessins du chef décorateur Richard MacDonald, qui intervint sur tous les films de Losey de 1957 à 1975…Maquettes de décors, dessins d’ambiance ou story boards donnent véritablement le ton des films. Deux d’entre eux brossent une scène passionnante et terrible de Pour l’exemple, tandis que se tient le procès de leur compagnon, les jeunes soldats se livrent à un simulacre expiatoire de jugement et d’exécution sur un rat. Surplombant et encerclant l’animal, ils sont eux-mêmes dominés par la caméra qui les montre englués dans un système qui les dépasse. Immédiatement après The Servant, on retrouve Bogarde dans un rôle inversé, il est l’officier éduqué, le représentant de la classe dominante, face à un tout jeune soldat anéanti par la hiérarchie et des ordonnancements dont il n’a pas les codes. Mais son humanité l’oblige à évoluer de la rigidité du bon droit jusqu’à une empathie désespérée pour la jeune recrue. Dix-huit ans plus tard, dans La Truite, le symbolisme est devenu à la fois plus ténu et plus radical, mais la verticalité demeure avec la longueur des cheveux de Frédérique-Isabelle Huppert raccourcit avec son ascension sociale. Pour moi, La Truite est dans la lignée d’Eva, de The Servant, Accident, The Go-Between, Monsieur Klein. Il y a une similitude dans le style, dans la nature de l’énergie, dans le sujet, les ravages provoqués à travers des rapports sexuels, et des personnages comme victime…Note d’intention pour La Truite.

UNE LUTTE PERPÉTUELLE ET OPINIÂTRE POUR LA LIBERTÉ

Dans Deux hommes en fuite, en 1969, Losey met à nouveau en place un huis-clos venimeux entre deux hommes aux destins interdépendants, mais cette fois dans un espace tellement ouvert qu’il en devient une chimère. Le titre original du film, Two Figures in a Landscape, référence directe au tableau de Malevitch, affiche cette abstractisation à l’œuvre , deux hommes enchaînés l’un à l’autre pour des raisons que l’on ne connaîtra jamais fuient on ne sait quoi en tentant de traverser un désert situé on ne sait où, traqués par un hélicoptère piloté par une main invisible. L’espace sans limite et l’appareil sans âme, menaçant comme un rapace, deviennent la métaphore de la prison panoptique que constitue le système social et économique. De plus en plus personnelle, l’écriture de Losey s’assèche pour atteindre « des sommets de stylisation » et le public ne suit pas, et bien souvent la critique non plus. Les monstres sacrés quant à eux ne s’y trompent pas, Elizabeth Taylor, Mia Farrow, Richard Burton, Jane Fonda, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Alain Delon…Tous acceptent ou devancent avec enthousiasme l’appel du cinéaste. « Tourner avec Losey plaisait à tout le monde ». Y contribuait peut-être cette habitude particulière adoptée très tôt par le réalisateur, adresser avant le début du tournage à chacun des notes d’intention, pour préciser son projet, et donner à tous la latitude de se l’approprier, de le nourrir…Des notes comme celles-ci risquent de devenir un ‘texte sacré’ ; telle n’est pas mon intention, bien au contraire. Ce ne sont pas les dix commandements, bien plutôt des suggestions, des attitudes, des provocations. Note d’intention pour La Truite, janvier 1982. Losey réunit en 1971, dans L’Assassinat de Trotsky, Richard Burton, Alain Delon et Romy Schneider, un casting qui renforce peut-être encore la froideur que l’on reprochera au film. L’assassinat improbable du leader politique est retracé dans un film articulé comme une « reconstitution de fait-divers », selon L’Humanité, ponctuée d’intermèdes tauromachiques qui soulignent la condition de la victime traquée, et « aseptisé politiquement ». La critique salue la rigueur du découpage et de la reconstitution historique, l’interprétation très professionnelle et étudiée des stars dans leurs rôles à contre-emploi. Henry Chapier résume le problème avec un discernement tranchant, déplorant l’impossibilité…d’oublier Burton et Delon et de prétendre qu’on vit avec eux les dernières heures de Trotsky au Mexique. Rien à dire des cadrages fort beaux ni de la perfection d’une écriture à ce point marquée qu’on y reconnaît Losey à chaque mouvement de caméra. Le film manque de vérité non parce que Losey n’a pas son idée sur la question mais plutôt parce qu’on a craint de traiter à fond la pensée de Trotsky, de peur de faire involontairement dans un système de cinéma bourgeois, l’apologie d’un leader qui fascine encore en 1972 des millions de jeunes ! Losey est bien conscient de cette perte de repères politiques clairs et de la nécessité de chercher de nouvelles voies idéologiques. « Il n’y a plus d’éthique sociale », déclare-t-il à Michel Ciment, il faut désormais s’atteler à trouver une éthique personnelle…J‘ai fait partie d’une génération qui croyait que Trotsky était un monstre et Staline un héros. Ce fut une période horrible, répugnante, terrifiante, dont nous devrions tous avoir la honte la plus profonde. J’avais une attitude complètement fermée, la seule possible si l’on était alors stalinien. Le contrôle de l’art par Staline et sa stérilisation ont joué un très grand rôle dans mon éloignement du stalinisme, quoi que j’aie moi-même fait partie d’un comité culturel communiste qui était grotesque. Nous avions tous la conviction que ce que nous faisions était correct, alors que ce n’était qu’une parodie… Ce film a une importance considérable, quoique je le trouve politiquement très insuffisant.

Quelques années plus tard, Losey questionne à nouveau le sujet de l’éthique personnelle en mettant en scène un marchand d’art qui s’enrichit en rachetant à bas prix leurs biens à des juifs acculés à l’exil…Le thème de Monsieur Klein, c’est l’indifférence, l’inhumanité de l’homme envers l’homme. Plus précisément, le film traite de l’inhumanité de la population française à l’égard de certains de ses représentants. Ce n’est pas un film sur les méchants Teutons. C’est un film qui montre ce que des gens très ordinaires, tels que nous pouvons en rencontrer autour de nous, sont capables de faire subir à d’autres gens ordinaires…explique-t-il à Michel Ciment. Ainsi de la scène glaçante qui ouvre le film, le sordide examen médical, vétérinaire pourrait-on dire, d’une femme nue par des médecins qui, avec un discours raciste assumé, s’appliquent à recenser les caractères morphologiques de la race juive, une scène d’une crudité dépassionnée implacable. Déplacement de la rafle du Vel d’Hiv’ de la canicule de juillet à un hiver glacial, dans une volonté délibérée de Losey d’extraire son propos de la grande Histoire pour fouiller les mécanismes psychologiques de la violence, absence quasi-totale de l’envahisseur allemand, et brutalité de l’affiche française, en dépit de trois César, dont celui du meilleur réalisateur, le public français est choqué et réservera un accueil tiède à cette accumulation de symboles et d’anachronismes.

LES FEMMES SONT UN PAYS OCCUPÉ

Il est indubitable que les femmes n’ont pas encore atteint ne serait-ce qu’un degré raisonnable d’égalité. Le féminisme sillonne en filigrane l’œuvre de Losey, même s’il fut à plusieurs reprises taxé de misogynie, à propos d’Eva, ou de Maison de poupée, sur le tournage duquel les tensions avec Delphine Seyrig et Jane Fonda furent nombreuses. Il y apparaît pourtant clairement que l’attitude des hommes est pointée du doigt, et condamnée, par le réalisateur. Indéniablement, Losey postule, un siècle plus tard, que le constat d’Henrik Ibsen, auteur de la pièce originale, est toujours d’actualité…Une femme ne peut pas être elle-même dans la société contemporaine, c’est une société d’hommes avec des lois écrites par les hommes, dont les conseillers et les juges évaluent le comportement féminin à partir d’un point de vue masculin » Henrik Ibsen, Note pour une tragédie contemporaine, 1878. Losey reprend d’ailleurs mot pour mot nombre de dialogues de la pièce, dont la déclaration finale de Nora à son époux…Quand j’étais chez pap, il m’appelait sa petite poupée et il jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Et puis je suis venue dans ta maison. Je veux dire que je suis passée des mains de papa dans les tiennes. Notre foyer n’a jamais été rien d’autre qu’une salle de récréation. Ici, j’ai été ton épouse-poupée, tout comme à la maison, j’étais l’enfant-poupée de papa. Et mes enfants, à leur tour, ont été mes poupées. Il semble en revanche que pour le cinéaste, l’idée d’égalité entre hommes et femmes n’ait pas grand sens. Il s’agit pour lui de montrer les obstacles, dans une société construite à leur usage par les hommes, au développement de la femme comme être humain. Ibsen défendait cette position pour des questions morales et humanistes, chez Losey, les raisons sont politiques, révolutionnaires, et pacifistes…Aux niveaux inférieurs du monde animal, il est rare qu’un rapport entre mâle et femelle, ou même un rapport familial, puisse se transformer en bataille rangée. Dans le cas de l’espère humaine, c’est hélas dans le monde actuel le cas le plus fréquent.

Les critiques du film à sa sortie ne sont pas si loin de la censure qui, en 1879 en Allemagne, obligea Ibsen à modifier la fin de sa pièce, faisant tomber Nora à genou devant la porte de ses enfants, acceptant de sacrifier pour eux et pour son mari l’espoir de s’épanouir en tant qu’individu. Louis Chauvet, dans Le Figaro, s’avoue désœuvré pour rendre compte du film présenté à Cannes, avec son épilogue…Psychologiquement catastrophique, j‘admets que le mari s’est révélé plus souvent implacable que tendre…. Certes Nora est gravement déçue. Les bonnes raisons de rompre ne manquaient pas. Mais enfin quoi…Le mari vient de pardonner sans réserve, d’un seul élan. Le moins que l’on puisse dire est que, sur le plan de la libération de la femme, il est difficile de choisir un exemple moins édifiant et plus contestable. Quand Losey fait appel à Fonda et Seyrig, toutes deux militantes féministes notoires, le personnage de Nora est cité par le Women’s Liberation Movement depuis les années 1960 comme un exemple d’émancipation. Deux ans après, c’est Glenda Jackson, actrice deux fois oscarisée et future députée travailliste, qui, dans Une Anglaise romantique, endosse le rôle d’Elizabeth Fielding. Épouse d’un romancier de renom, elle est engluée dans un confort bourgeois que va investir un gigolo poursuivi par des trafiquants. « Les femmes sont un pays occupé », déclare Elizabeth, reprenant les termes d’une amie journaliste. Les rapports de classe restent prégnants, entre le gigolo pseudo poète et le mari célèbre, mais incertain et possessif, Elizabeth, bourgeoise pleine d’ennui, finit par tout abandonner pour fuir avec son amant attendant de lui qu’il continue de l’entretenir, là où Eva « payait de sa personne » pour se faire une place dominante dans un monde d’argent. Losey pointe clairement que les hommes gardent les rênes, le gigolo ne demande-t-il pas lui-même au mari de venir « récupérer » sa femme ? Pour la sauver ou pour s’en débarrasser ? Pour Joseph Losey, jusqu’au bout, le système économique restera le premier oppresseur, dont chaque salaud est aussi en un sens victime et prototype avec…des terrifiantes vertus destructives (sic) et abêtissantes de notre monde. La seule voie intègre possible est celle que se donne enfin Nora dans Maison de poupée…Je ne peux plus me contenter de ce que les gens disent et de ce qu’il y a dans les livres. Je dois penser par moi-même et tâcher d’y voir clair.

EVA

Dans cette réinterprétation du roman éponyme de James Hadley Chase, Joseph Losey filme Venise sous toutes ses coutures afin d’incarner l’attraction magnétique d’un écrivain paumé pour une prostituée qui le méprise. Véritable personnage à part entière, l’architecture de la ville permet à Eva d’osciller entre démesure baroque et instantanés d’un amour fou à la noirceur vertigineuse. Si Losey joue sans cesse sur les contrastes de son décor, il retravaille également le motif du miroir, devenu essentiel au cœur de cette lutte narcissique. Alors que les apparences priment sur les sentiments, son héroïne, aussi glaciale que manipulatrice, symbolise le jusqu’au-boutisme d’une obsession qui tourne à l’humiliation masochiste. Face à une Jeanne Moreau vénéneuse à souhait, Stanley Baker livre une composition fiévreuse, où la perte de soi-même s’exprime à travers une irrépressible addiction.

VENISE EST UNE FEMME DIABOLIQUE par Oscar Duboy

Après avoir fui le maccarthysme, Joseph Losey est devenu l’un des cinéastes ayant le mieux représenté la possibilité d’une communication entre une forme d’américanité et une matrice ouvertement européenne. De Monsieur Klein à The Servant, le réalisateur a toujours questionné l’identité de ses protagonistes au croisement entre origines et pays divers et variés. Dans Eva, c’est une femme qui confronte le spectateur face à son mystère et à celui d’une ville : Venise.Place Saint Marc, la Mostra de Venise, une fête mondaine dans un palais vénitien : les plans d’une femme s’intercalent furtivement… Elle se dérobe puis réapparaît tout à coup en faisant irruption dans une maison dont le propriétaire ne tarde pas à se révéler. Il est écrivain et vient de faire le scénario d’un film, il est fiancé à une jolie Italienne mais voudrait en savoir plus sur cette blonde intrigante qui s’installe chez lui avec une telle nonchalance. Tout le long du film, lui tentera de percer le dangereux mystère dans lequel elle l’entraînera jusqu’à l’enchaîner. Elle, c’est Jeanne Moreau au sommet de son art comme elle l’est si souvent dans ses interprétations de garce. De plus, elle est aidée par un rôle en or qu’elle a su faire fructifier en appelant elle-même Losey, comme elle le dit à Frédéric Taddeï dans Ce soir (ou jamais !) le 29 mai 2008. Les frères Hakim ayant entièrement monté le projet autour de la star, c’est à elle de porter le film sur ses épaules, ce qu’elle fait magistralement. Pourtant, Eva n’est pas une de ces mères-courage que nous voyons dans les grands récits hollywoodiens, elle serait plutôt à l’opposé : fine, discrète, égoïste, voire détestable. Il n’empêche que c’est elle qui nous tient et non pas Stanley Baker qui est pourtant la victime déchue. Il y a une proximité avec Bette Davis dans cette capacité à s’accaparer le regard du spectateur avec des personnages si peu louables. D’un autre côté, l’actrice d’Eve finit souvent par montrer une héroïne aux dessous attendrissants, alors que Moreau ne se contente pas et préfère aller jusqu’au bout. Jamais nous ne voyons dans Eva ne serait-ce qu’un brin d’humanité. Au contraire, la pure méchanceté y devient fascinante et avec elle l’intelligence d’une femme dont nous continuons à tout ignorer.

Seuls les quelques objets qui l’entourent sont là pour nous donner des pistes de lecture avouées, tant Losey s’évertue à les souligner tantôt par un gros plan, tantôt par la lumière. Comme nous le lisons dans la monographie consacré au réalisateur par Michel Ciment, ce sont une collection d’œufs et une discothèque à base de Billie Holiday qui ont servi d’indications à l’actrice pour définir son personnage. Et il en est de même pour le spectateur qui tente tant bien que mal de coller les morceaux d’une mosaïque fort intrigante. La collection parle d’une femme qui empile les amants, de préférence luxueux comme le sont les pièces. Les pattes du homard filmé en gros plan lorsque Eva et Tyvian s’apprêtent à consommer font penser à celles d’une mante religieuse anéantissant ses amants, ce qui nous sera confirmé par la suite. Aucun attachement donc si ce n’est pour ce disque de Billie Holiday dont les notes de Willow Weep for Me la suivent à Venise ou ailleurs. Elles nous disent : « Willow weep for me / Bent your branches down along the ground and cover me / Listen to my plea » (trad. « Saule pleure pour moi / Penche tes branches à même le sol et couvre-moi / Écoute ma supplication ») comme les mots d’une femme telle que Billie Holiday, dont la vie malheureuse serait l’unique moyen d’exprimer la détresse d’Eva. Ce témoignage la définit là où le décor baroque de son appartement romain la délaisse, par exemple dans l’hostilité de la belle maison de Torcello à Venise. À vrai dire, il n’y a pas que la maison qui est froide à Venise, mais la ville entière, plongée dans une atmosphère étrange. Même lorsqu’elle est en fête ou dans les lieux de mondanité comme l’Harry’s Bar ou le Danieli, elle garde un aspect presque mortifère qui n’est pas sans rappeler la Rome de La Dolce Vita, tourné à la même époque. C’est la même décadence langoureuse qui émane de ces décors fastueux où évoluent des personnages presque hébétés par la luxure vénitienne. Car si l’âge d’or de la ville date de la République des Doges, les années 1960 voient Venise au centre de l’effervescence culturelle entre mécènes et artistes en tout genre Peggy Guggenheim n’apparaît pas là par hasard. En même temps, Losey avec l’aide précieuse du très bon directeur de la photographie Gianni Di Venanzo a l’intelligence de refuser la couleur clinquante, en lui opposant un magnifique noir et blanc dont les contrastes se noient dans une sorte de gris atmosphérique. Telle est la couleur de Venise, de l’enduit de chaux de ses façades blanches noircies par le temps, de la brume lagunaire qui enveloppe les canaux dans un univers à part. Rarement cette sensation de flottement si propre à Venise dans tous les sens du terme n’a été si bien rendue au cinéma, bien que d’innombrables films y aient été tournés. Cette étrangeté sert de penchant spatio-temporel au néant qui entoure les personnages, loin des effets de carte postale qui ont fini aujourd’hui par représenter cette ville. On y verrait la Basilique de Saint Marc vue de face sous le soleil, ici le place est entraperçue dans le reflet oblique d’un miroir. On trouverait la sempiternelle perspective de l’église de la Salute sans en connaître chaque facette cachée de sa rondeur dévoilée ici par des plans subreptices aux angles improbables. On ne s’apercevrait même pas qu’il y a vraiment de l’eau sous les hordes de gondoles qui dominent les images reçues, si Losey ne nous montrait pas ces canaux solitaires, vides de toute circulation.

Venise est peut-être une ville romantique, et pourtant on ne nous a jamais montré la vraie nature de son charme : il est voilé et non pas étalé, diabolique et non pas bénin. Il faut s’y noyer comme Tyvian se perd dans les méandres de sa passion dévoratrice pour une ville qui s’appelle Eva. Elle l’enivre, tout en restant distante telle la caméra de Joseph Losey qui nous engloutit dans un univers baroque où les ombres noires flânent derrière les arabesques sous les percussions endiablées. Nous sommes dans le domaine du perceptible, abandonnés aux sensations, traces irrationnelles, les seules capables de fournir les fils d’une liaison qui ne connaît pas la raison. Dans un premier temps, nous croyons enchaîner les étapes alors qu’il n’y en a pas. Aucun lien n’est construit ; comme Eva le répète à Tyvian : « Don’t fall in love with me » (trad. « Ne tombe pas amoureux de moi »). Tout est à recommencer et chaque rencontre n’est en fait qu’un leurre, un pas de plus vers la ruine. C’est un jeu démoniaque de séduction où la Merteuil exécute les règles et où Valmont n’arrive pas à les comprendre. Dans un monde d’hommes où être femme est un dur métier, Eva travaille le cynisme auquel son rival n’est pas à la hauteur. Voilà ce que nous décelons des suggestions laissées par une mise en scène qui trouve ici la forme la plus apte à rendre l’esprit intrigant de Venise. Le spectateur se laisse guider par Losey dans cette ville où il sera peut-être voyageur un jour ; alors il le remerciera de lui avoir montré ce que la folie touristique lui empêchera désormais de voir.

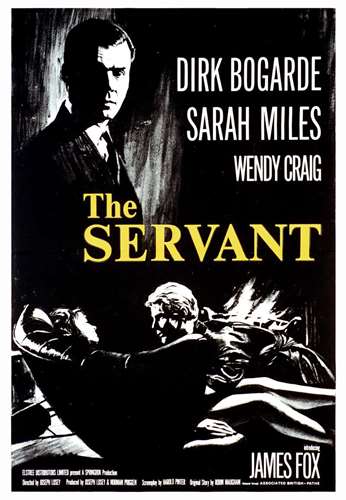

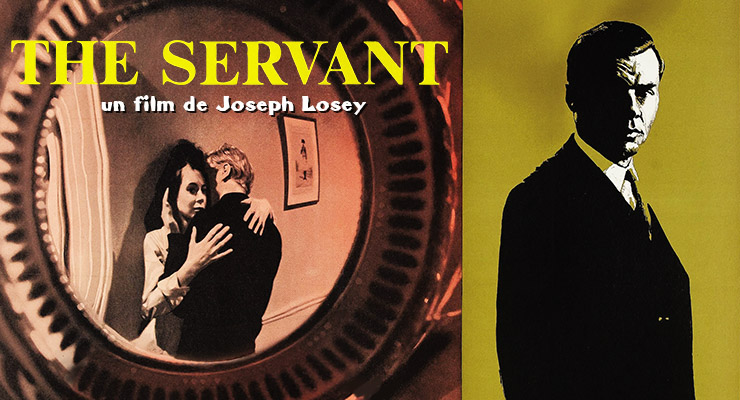

Tony, un jeune aristocrate londonien, embauche l’impeccable Barrett comme domestique. Une forme de complicité s’établit entre le maître et son serviteur, avant que les rapports de domination ne se renversent. Grâce à The Servant, le premier scénario écrit pour le grand écran par Harold Pinter, Joseph Losey atteint l’apogée d’un cinéma construit autour du rapport dominant/dominé et du questionnement des classes sociales. Sur la dialectique du maître et de l’esclave, le cinéaste imagine une intrigue virtuose où la précision de sa mise en scène et de ses cadrages vient compléter une exigeante direction d’acteurs. Dans cette observation de la destruction morale d’autrui, The Servant interroge la perversité des relations humaines, ainsi que le mélange d’attraction et de répulsion qui peut exister entre un bourreau et sa victime. Avec un humour noir, souvent corrosif, Losey évoque le retournement de l’esprit, mais aussi les desseins les plus sombres de l’homme, hanté par son désir de possession et de toute-puissance.

Un des sommets de la filmographie de Joseph Losey, qui collabore ici pour la première fois avec le dramaturge Harold Pinter qui signe également son premier scénario (d’après le roman éponyme de Robin Maughan). Dans l’œuvre de Losey, les héros font souvent face à une figure de double, de miroir aliénant qui va les enfoncer et causer leur perte. L’exemple le plus évident est bien sûr Monsieur Klein (1976) où Alain Delon est confondu avec un homonyme insaisissable dans un Paris sous l’Occupation. Les personnages se façonnent et/ou acceptent de façonner cet envers pour leur équilibre mental comme le duo « mère/fille » constitué par Elizabeth Taylor et Mia Farrow dans Cérémonie secrète (1968). Et parfois cet être dont on ne peut se passer s’incarne d’une façon plus lumineuse et romantique avec Le Messager (1971) mais avec une fois de plus une issue dramatique, qui existe dans la réunion ou la séparation des protagonistes. Le film s’inscrit dans le contexte de la société anglaise plus spécifiquement marquée par la lutte des classes. La Seconde Guerre mondiale à travers l’entraide nécessaire pour faire face à l’adversité a brouillé les pistes quant à ce clivage ancestral et plusieurs grands films anglais des années 50 viennent bousculer cet état de fait sous des formes diverses, de Noblesse oblige (1949) de Robert Hamer Au Pont de la rivière Kwaï (1957) de David Lean. The Servant sort au début des années 60, soit la décennie de toutes les révolutions sociales et artistiques. Parmi les films précédemment cités en exemple, Le Pont de la rivière Kwaï montre la faillibilité de la figure sacrée de l’aristocrate quand Noblesse oblige voit, quant à lui la plèbe désormais prête à se rebeller et prendre sa part. Dans The Servant, nous trouvons donc Tony (James Fox), jeune aristocrate qui ne dispose plus du charisme, de l’implacabilité d’un système ou de la force d’un contexte pour naturellement être le « dominant ». Lorsqu’il engage Barrett (Dirk Bogarde) comme valet, l’évidence de la nature de « dominé » de celui-ci n’est que factice. L’oisif Tony pense déléguer son autorité naturelle à Barrett quand il lui confie l’ameublement et la décoration de sa nouvelle demeure, mais en fait, il est déjà sous l’emprise de son majordome.

C’est un rapport à l’autre qui est d’abord inconscient mais où paradoxalement les petits sursauts d’autorité de Tony trahissent sa dépendance tant il est dépendant des prévenances et des attentions de Barrett. C’est à travers les personnages féminins et le déséquilibre qu’ils apportent que la relation révèlera son étrangeté. Susan (Wendy Craig), constate vite que l’environnement de son fiancé Tony est le reflet de la personnalité de Barrett. Dans ce contexte, le moindre élément esthétique extérieur semble incongru comme les bouquets de fleurs qu’elle apporte, et la présence même de la jeune femme est une anomalie. La moindre amorce d’intimité est troublée par l’arrivée impromptue de Barrett, chaque de tentative de s’inscrire comme future maîtresse de maison se heurte à la silhouette du valet qu’elle croise inexorablement. A l’inverse, Barrett poursuit son entreprise de vampirisation quand il introduit un élément féminin avec sa « sœur », la provocante Vera (Sarah Miles). Si l’aristocrate dissimule sa faiblesse de caractère sous le statut, les serviteurs masquent le vice et le stupre sous la compétence. Dirk Bogarde arbore un constant regard moqueur et sournois qui s’accentue au fil de sa prise d’ascendant, et le trouble érotique de chaque regard, de chaque posture subtilement lascive de Sarah Miles brise également toute la possible autorité de Tony. Joseph Losey traduit cela par un brillant dispositif filmique, notamment le jeu sur les avant-plans et arrière-plans. Les compositions de plan placent le « dominé » à l’avant-plan pour laisser le spectateur observer ses émotions quand le « dominant » se situe à l’arrière-plan, silhouette à l’attitude indéchiffrable et qui dicte l’action. Plusieurs variantes interviennent dans cette mise en place. Il y a donc celle mettant en scène physiquement dominants et dominés à l’image, mais cela peut être symbolique (Tony écrasé par l’ombre de Barrett qui occupe sa chambre et ignore sa présence) ou métaphorique (la suite de la même scène où le contre-champ du visage de Tony dévasté est offert par le reflet du miroir où l’on observe l’attitude moqueuse de Barrett). Les femmes auront servi à rendre plus claire la relation ambiguë de Tony et Barrett, entre aliénation mentale et homosexualité sous-jacente, ce qui explose dans la dernière partie où les masques du vice s’estompent. On s’amuse des échanges amour/haine fiévreux où les invectives blessantes succèdent aux aveux troubles (quand ils se disent ne pas avoir ressenti une telle proximité à l’autre depuis l’armée) et magnifient ce rapport toxique. James Fox ne démérite pas en sorte d’ange blond déchu, et trouvera d’ailleurs un emploi voisin dans Performance de Nicolas Roeg et Donald Cammel en incarnant à nouveau un personnage propret vampirisé par un protagoniste sulfureux, Mick Jagger himself. Le film sera un grand succès public et critique valant un BAFTA du meilleur acteur à Dirk Bogarde, et sera le premier jalon d’autres grandes collaborations de Losey avec Harold Pinter – Accident (1967) et Le Messager (1971).

Seconde collaboration entre le scénariste Harold Pinter et Joseph Losey, Accident reprend l’une des thématiques constantes du réalisateur, l’arrivée soudaine d’une femme qui joue les éléments perturbateurs et vient troubler l’existence d’un homme. Ici, deux amis plongent dans un triangle amoureux dévastateur, où ils sont, à tour de rôle, déchirés par le même objet du désir. Face à un milieu d’intellectuels installés dans des vies trop confortables, le personnage d’Anna n’est que séduction et passion, épanoui en pleine fleur de l’âge. Tandis qu’elle fait voler en éclat un monde étriqué, son apparition réveille les démons de midi endormis et la crainte d’être parvenu à l’automne d’une vie. Avec beaucoup de subtilité, Losey observe des quotidiens routiniers, qui laissent s’accumuler les frustrations au gré des années. Par l’intermédiaire de ses deux protagonistes Dirk Bogarde et Stanley Baker, parfaits, il capte cette obsession de la vieillesse que chacun tente de dissimuler derrière une perpétuelle envie de plaire.

CINEMA ACCIDENT par Gaspard Granaud

Il fait partie des films de Joseph Losey qui relatent de la destruction d’un être par un autre. La figure du Mal et du vice ici est incarnée par le personnage d’Anna. Belle, sensuelle, à la jeunesse insolente, elle déploie son aura et fait tourner la tête des hommes d’un battement de cil. Jamais nous ne connaitrons les intentions de cette jeune femme fatale. Cruelle elle l’est, mais saisit-elle vraiment les conséquences de son perpétuel jeu de séduction ? Considéré comme un des films majeurs de son réalisateur, Accident bénéficie de la plume de Harold Pinter au scénario qui avait déjà collaboré avec Losey pour The Servant. Le début est archi énigmatique, un long plan sur la façade d’une maison, un bruit d’accident, une succession de scènes brèves avec l’apparition d’Anna. Ce n’est que le début du malaise et du mystère pour le spectateur. Tout le scénario et la mise en scène vont jouer avec le temps qui va devenir un personnage de l’intrigue à part entière. Stephen est un homme rangé. Sa femme est sur le point de tomber à nouveau enceinte, son travail de professeur tourne un peu à la routine. Les plans sur les horloges se multiplient pour montrer la terrible épreuve du temps. Face à Anna, Stephen réalise qu’il n’est plus un jeune homme, que tout n’est plus possible. Et sa relation d’amitié avec Charley va encore plus remuer le couteau dans la plaie. Car ce dernier, lui aussi marié, s’autorise à vivre sans état d’âme une passion avec la convoitée Anna. La scène où Stephen découvre leur liaison est un modèle de tension et de non dits. Charley est un vautour mais il représente aussi et surtout tout ce que Stephen n’est pas et aurait peut-être voulu être. Il passe à la télévision, ce qui lui donne un certain prestige, et renvoie à Stephen un piètre reflet de lui-même. C’est ainsi que ce dernier décide de tenter sa chance à son tour pour participer à une émission…avant d’être gentiment remercié. Mais de passage en ville pour l’occasion, il retrouvera une femme qui a marqué sa vie, Francesca. Ces retrouvailles sont une des marques les plus importantes du temps qui passe, d’une nostalgie destructrice et de rêves révolus. Delphine Seyrig , onde sensuelle, passe comme un fantôme avec quelques échanges en voix off et n’en finit plus de nous troubler. Naviguant entre désirs et jalousies, Accident est un film à la fois habile et cruel porté par un casting irréprochable. Joseph Losey signe un véritable chef d’œuvre où chaque scène constitue un malaise supplémentaire, un voyage perturbant au cœur du désir et de la frustration. Anna poursuivra sa route, laissant les hommes face à leur mal-être et leur hypocrisie.

Deux femmes enchaînées l’une à l’autre par leurs obsessions, leurs névroses et leurs jeux érotiques. Un inquiétant beau-père concupiscent. Une invraisemblable demeure à l’atmosphère étouffante et macabre, remplie d’objets étranges sur lesquels le temps n’a pas de prise. En 1969, Joseph Losey explique à Bertrand Tavernier l’importance de son décor…Je l’ai entièrement meublée d’après mes souvenirs d’enfance, passionné par les rapports unissant l’espace et le temps. Chaque fois que quelqu’un pénètre dans un lieu, j’ai souhaité créer un sentiment de complicité entre le décor, le temps et les personnages. Cérémonie secrète montre ces trois personnages que la maison finit par détruire. C’est l’étude lyrique d’une destruction. Mes protagonistes sont à la fois victimes et bourreaux, ils essaient à la fois de se donner et de posséder leur interlocuteur. C’est un film assez proche de The Servant, aussi concentré, aussi bouclé sur lui-même. J’aime ce qui a une forme, même si cela doit déranger le spectateur.

Cet étouffant faux huis clos au casting de stars est sans conteste l’un des plus beaux films de Joseph Losey. Elizabeth Taylor, Mia Farrow et Robert Mitchum s’y affrontent avec une crudité et une folie peu communes pour un film produit par une major, la Universal. Injustement méconnue, cette Cérémonie est surtout celle de la mise en scène de Losey, qui s’y exprime avec une inventivité et une précision à toute épreuve. Avec pour décors une invraisemblable maison Art-nouveau ou bien un hôtel morbide en bord de mer, Losey compose un univers aussi fascinant que cohérent, secret comme les pulsions, les remords et la solitude de ses personnages. Un grand moment de cinéma, un fascinant malaise à (res)sentir d’urgence. L’argument de départ pourrait se résumer ainsi…Léonora (Elizabeth Taylor), une prostituée londonienne en deuil de sa petite fille, rencontre dans un cimetière une étrange et riche jeune fille (Cency – Mia Farrow) à la recherche de sa mère disparue. Dans l’immense maison vide de cette dernière va se nouer entre les deux femmes une trouble relation perverse mise à mal par le seul personnage masculin du film, Albert, l’oncle et tuteur libidineux de Cency (Robert Mitchum). Adapté d’un roman sud-américain, cette histoire à la limite du vraisemblable fascine par le traitement purement cinématographique qu’en fait Losey. Bien que l’on retrouve quelques thèmes chers au cinéaste (domination/soumission, étude psychologique, lutte des classes), c’est surtout sa science de l’atmosphère et son sens du décor qui s’expriment ici dans toute leur flamboyance. Aidé par une équipe artistique prestigieuse Gerry Fisher à la photographie, Richard Rodney Bennett à la musique, George Tabori au scénario et Richard MacDonald aux décors, Cérémonie secrète vaut surtout pour le malaise très particulier qu’il distille, notamment par de constants effets de décalage. Le premier « décalage » c’est bien évidemment le choix du casting. Malin, Losey décide de faire jouer ses personnages désaxés par de très grandes stars hollywoodiennes de l’époque. Ainsi dépourvus de leur statut particulier, le spectateur ne peut plus les identifier et l’aspect habituellement rassurant de ces visages connus s’efface pour ne laisser apparaître que la trivialité, la solitude et la folie des personnages qu’ils incarnent. C’est déjà un premier élément déclencheur d’un certain malaise chez le spectateur. À ce titre, les dix premières minutes du film, presque muettes, sont exemplaires. Nous y découvrons le quotidien de Léonora dans un Londres sinistre et grisâtre jusqu’à ce qu’elle rencontre Cency dans le bus qui l’amène sur la tombe de sa fille. Le montage haché et la musique presque dissonante contribuent dès les premiers instants à créer une atmosphère étrange et envoûtante, et surtout à y encrer la solitude des personnages à l’intérieur.

Décors. Cérémonie secrète est donc avant tout un grand film de décor. Qu’il s’agisse de l’histoire ou des personnages, ce qui prime ici c’est l’inscription de ces éléments au sein des décors. Tel un anthropologue, Losey observe et scrute comment ses acteurs vont vivre et se déchirer dans les lieux qu’il a choisis pour eux. Nous allons voir qu’ici le propos est assez pessimiste (pour ne pas dire tragique) et que l’ambiance est à la mort. Le film est un faux huis clos dans lequel les protagonistes semblent y vivre hors du monde réel, totalement déconnectés. Il y a très peu d’éléments qui rattachent le film à une réalité sociale et politique, les personnages vivent en vase clos, enfermés dans une solitude qu’ils vont vivre, le temps du film, à plusieurs. L’atmosphère est étouffante, et Losey ne cesse de donner à ses décors des résonances morbides avec le destin de ses personnages. La plupart des lieux du film renvoient à la mort et plus précisément à la tombe. C’est tout d’abord dans un cimetière que Léonora et Cency se rencontrent, le style Art-nouveau / byzantin décadent de la somptueuse maison de Cency évoque quant à elle un tombeau antique, un mausolée composé d’objets, de vêtements appartenant à une morte. Même l’hôtel de la station balnéaire prend les allures sinistres et lugubres d’un hospice brumeux. Mais Losey va encore plus loin. Au sein même de ces décors il y ajoute tout un nombre d’objets qui contribuent encore davantage au climat oppressant et malsain du long métrage. D’une poupée volée puis démembrée filmée en contre-plongée, en passant par de nombreuses boîtes à musique, la beauté des objets est sans cesse décalée avec ce qu’ils représentent. Les usages qu’en font à la fois les personnages et Losey sont presque toujours détournés. À ce titre, l’une des séquences les plus saisissantes du film fait intervenir un canard en plastique pour le bain… Alors que Léonora et Cency prennent un bain ensemble, Cency s’amuse à essayer de « noyer » le canard en plastique, renvoyant ainsi Léonora à la mort par noyade de sa fille. De manière encore plus perverse, à la fin du film, Cency utilise une peluche pour mimer qu’elle est enceinte. Léonora, excédée par ce jeu étrange, en viendra à déchirer et éventrer la peluche dans une séquence de folie furieuse assez traumatisante digne d’un film d’épouvante. Losey décadre, décale constamment. C’est en cela que son cinéma tend vers une forme de naturalisme tellement outré qu’il en devient presque fantastique. Les lieux, les objets semblent rattacher les personnages à un monde parallèle, celui des pulsions, de la mort. C’est l’image/pulsion dont parle Deleuze. Dans ce film où absolument rien n’est rassurant, le spectateur doit toujours être en éveil pour essayer de percer les mystères et les multiples significations qu’il propose. Inclassable et fuyant tout réalisme, Cérémonie secrète est un cauchemar doucereusement pervers, un jeu de pistes profondément moderne, une tragédie filmée comme un thriller, comme un film d’horreur sans la moindre goutte de sang ! Véritable tragédie de la solitude et du vide affectif et sexuel, Cérémonie secrète distille un malaise singulier et envoûtant qui persiste longtemps après la projection. C’est un film précieux à bien des égards, un diamant noir que l’on porte comme un secret, un secret trop lourd que l’on doit garder et qui nous ronge. Un grand film.

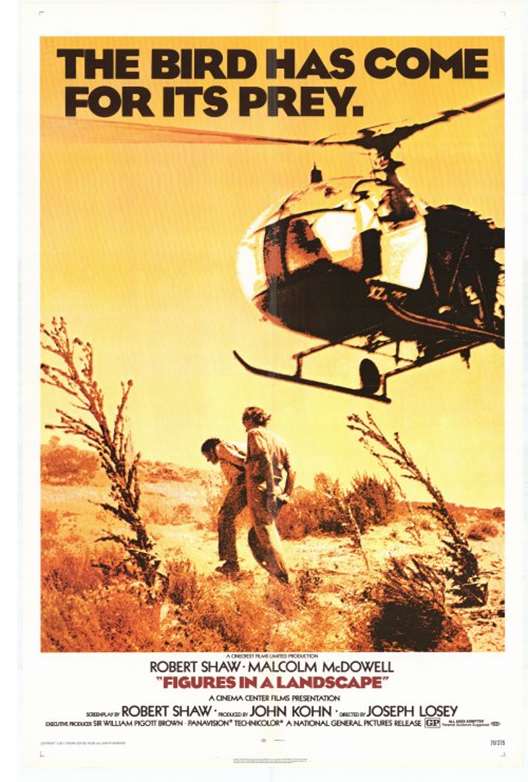

Après les échecs de Boom ! et de Cérémonie secrète, Joseph Losey se voit obligé d’accepter une œuvre de commande, Deux hommes en fuite. Alors qu’il retravaille intégralement le scénario, il décide de supprimer ce qui lui paraît superflu et élimine toute la psychologie de ses personnages pour se concentrer sur leur cavale. Dans une échappée folle aux allures de western minimaliste, Robert Shaw et Malcolm McDowell se retrouvent poursuivis par un hélicoptère inquiétant, qui plane telle une menace sourde au fur et à mesure de leur parcours. Dans un exercice de style maîtrisé, Losey raconte la solitude des hommes face à une grandeur qui les dépasse et l’hostilité d’une immensité plus forte que soi-même. Traqués comme des bêtes sauvages, ses protagonistes incarnent l’éternelle opposition entre la jeunesse et l’âge mûr au cœur d’un monde aussi terrifiant qu’oppressif.

Tenter de résumer l’intrigue de Deux hommes en fuite est un défi particulièrement complexe. L’idéal serait en fait de s’en tenir au titre français du film. En effet, durant les presque deux heures que dure le film, nous apprendrons bien peu de choses sur le passé des deux protagonistes, sur leur environnement et sur les raisons qui les ont conduits à cette situation. Nous les voyons simplement fuir une menace anonyme, dans ce film curieux qui combine action intense et paraboles multiples. Si les années 60 et 70 peuvent apparaître comme une période faste pour Joseph Losey, cet étrange film ne provient pas d’un choix du réalisateur mais d’une commande qu’il se voit contraint d’accepter. Losey n’aime pas le livre de Barry England, qui dépeint la poursuite de deux hommes par des Vietnamiens, ce qui lui semble être une inversion de la réalité de la guerre. Avec l’aide de l’acteur Robert Shaw, déjà engagé pour tourner le film avec un autre réalisateur, il retravaille le scénario pour aboutir à une épure qui ne renonce jamais au spectacle tout en prenant une dimension particulièrement mystérieuse et parfois excessivement obscure. Malgré son exil anglais depuis la chasse aux sorcières au début des années 50, Losey reste un cinéaste américain, capable de maîtriser avec brio les séquences d’action et d’exploiter au mieux les grands espaces. Il le démontre avec Deux hommes en fuite qui voit se succéder les scènes spectaculaires et efficaces. Le film s’ouvre sur une atmosphère westernienne, avec un soleil écrasant et la fuite de deux personnages dans un environnement quasi désertique. L’idée du duel, entre les deux protagonistes d’un côté et l’hélicoptère qui les poursuit de l’autre, renforce cette sensation. Les premières confrontations sont impressionnantes, l’hélicoptère menaçant de décapiter l’un des deux fuyards. Le film propose ensuite des séquences typiques du film de guerre, évoquant évidemment le Vietnam avec des bombes incendiaires lâchées sur les champs et des paysans en fuite. Cette partie du film est oppressante, notamment du point de vue du son avec une succession d’explosions particulièrement marquantes. Surtout, tout au long du film la présence de l’hélicoptère qui poursuit les deux fuyards se fait sentir, laissant planer une menace constante. Chaque scène laisse ainsi planer un suspense palpable, même lors des moments les plus calmes. Le spectateur reste systématiquement sur ses gardes, comme devant les meilleurs thrillers. Losey parvient à maintenir la tension jusqu’aux dernières minutes, sans laisser le moindre temps mort et en se donnant le handicap de personnages peu développés, ce qui freine naturellement l’empathie du spectateur pour eux. Un véritable tour de force pour un résultat étonnant du point de vue du montage et de la mise en scène.

Deux hommes en fuite associe à l’écran Robert Shaw, prestigieux auteur et acteur de théâtre, et Malcolm McDowell, qui venait alors de faire ses débuts au cinéma dans If…Palme d’or au Festival de Cannes 1969. MacConnachie, le personnage incarné par Robert Shaw, est un vieux prolétaire parfois un peu anarchiste et parfois un peu traditionaliste dans son attachement aux valeurs du mariage. Face à lui, Ansell est un jeune bourgeois oisif et dragueur. Les deux hommes représentent une sorte de condensé de l’humanité, l’ancienne et la jeune génération, le prolétariat et les classes sociales plus aisées. Nous comprenons qu’ils se sont connus en captivité mais à part l’évocation de certaines de leurs aventures sentimentales, nous apprendrons très peu de choses de leur passé. Ce sont toutefois les deux personnages les plus détaillés du film, les autres étant réduits à l’état de silhouette, que ce soient les deux pilotes de l’hélicoptère presque invisibles à l’écran ou les soldats en uniforme et lunettes noires, indissociables les uns des autres. Malgré leur caractérisation succincte, MacConnachie et Ansell attirent donc malgré tout l’empathie du spectateur, car ce sont les seuls véritables humains qui nous sont présentés, les seuls personnages qui parlent, et les seuls qui semblent un tant soit peu dotés d’émotions. Leurs querelles régulières sont ainsi l’un des facteurs majeurs du caractère profondément pessimiste du film. Ils incarnent une humanité qui se déchire, même lorsqu’elle se trouve devant la pire des menaces. MacConnachie notamment passe une grande partie du récit à vouloir se séparer d’Ansell, lui reprochant régulièrement d’être inutile. Le duo ne se séparera pas mais en plus de la situation présentée, cette relation amère renforce nettement l’atmosphère pesante du film. Il faut enfin accorder une place à un personnage particulier pour l’hélicoptère. Losey le filme comme un monstre, voire comme une apparition divine dans ce plan sublime, peut-être l’un des plus beaux du film, qui montre la masse d’acier devant le soleil. Les pilotes n’existent pas et ne sont presque jamais à l’écran, c’est l’hélicoptère lui-même qui menace les personnages, comme si l’humanité vivait sous la surveillance oppressante d’une entité extérieure. Cette idée de fuite se présentant métaphoriquement comme une critique de la religion, en représentant de l’Homme prisonnier d’un « dieu » incarné par l’hélicoptère, est l’une des pistes d’interprétation possibles du film. Certaines explicites telle la référence à la guerre du Vietnam, qui inverse le propos initial du livre de Barry England en associant les deux fuyards aux Vietnamiens et l’hélicoptère et les soldats à l’armée américaine. La séquence du bombardement incendiaire au milieu du film est en cela limpide, en rappelant les images les plus emblématiques du conflit. On peut voir ce film comme l’illustration d’un régime totalitaire avec la poursuite sans raison connue de deux individus par une armée muette et robotisée, incarnée par ces soldats qui se ressemblent tous. Cela pourrait aussi être un voyage psychologique, dans lequel les deux hommes seraient enfermés dans leur propre folie, ce qui expliquerait ce monde sans échappatoire et la représentation monstrueuse de l’hélicoptère. En réalité, la nature même du scénario, si avare en explications, permet d’imaginer de multiples interprétations légitimes au film. C’est la grande force de Deux hommes en fuite, qui sollicite l’intelligence du spectateur qui pourra laisser travailler de longues heures l’œuvre dans son esprit. C’est aussi sa limite. En ouvrant autant de portes, Losey crée un film qui pourrait paraître manquer d’un fil conducteur minimal, de quelques limites qui auraient permis de creuser de manière plus poussée les multiples pistes de réflexions ouvertes. Un objet étrange, un film aux deux visages. D’une part un film d’action spectaculaire, tirant le meilleur parti des somptueux décors espagnols qu’il utilise et offrant un suspense haletant. De l’autre une sorte de « bac à sable » philosophique, pouvant servir de point de départ à toutes les réflexions, qui se révèle aussi stimulant que frustrant pour le spectateur. Cette réserve est toutefois toute relative, mieux vaut un film trop ouvert que trop limité surtout quand il est aussi captivant au premier degré. Mais cela explique peut-être son relatif oubli. Après une réception critique favorable, Deux hommes en fuite est en effet resté longtemps très difficile à voir, éclipsé par l’imposante filmographie de son auteur.

Grand admirateur du roman éponyme de Leslie Poles Hartley, Joseph Losey s’est battu durant dix ans pour pouvoir en acquérir les droits et proposer son adaptation d’un texte passionnant. Palme d’Or en 1971, Le Messager narre la découverte d’une aristocratie séduisante par le prisme d’un jeune garçon modeste, soudain confronté au cruel monde des adultes. Tandis qu’il devient le messager clandestin d’une liaison cachée, son innocence se brise petit à petit au cœur d’une initiation qui le bouleverse pour le reste de sa vie. Dans la retenue d’une mise en scène à la fois brûlante et glaciale, le cinéaste évoque la grâce et l’émotion des premières fois, à l’ère d’une société corrompue. En interrogeant l’impact du passé sur le présent, il filme l’émerveillement d’un enfant, encore préservé d’un système aliénant, pour une existence de privilèges illusoires. Avec une tendre mélancolie, Losey questionne ainsi le poids du secret, mais aussi la difficulté à dépasser la violence d’un traumatisme prématuré.

Palme d’or amplement méritée au Festival de Cannes 1971, Le Messager est la troisième collaboration entre Joseph Losey et l’écrivain Harold Pinter, après The Servant (1963) et Accident (1967). Il s’agit de l’adaptation d’un roman de Leslie Poles Hartley, paru en 1953. Une musique à la fois triste et angoissante qui traduit parfaitement l’idée de fatalité. Est-ce à dire que Le Messager est l’histoire d’un crime ? Oui et non. Il n’y a pas à proprement parler de « crime » mais, outre l’issue tragique de la liaison entre la châtelaine et le fermier, le sentiment général que dégage le film est bien celui de la culpabilité, de la mauvaise conscience, de la mort. A l’opposé du film en costumes académique que l’on pourrait craindre, le film est d’une grande modernité. Au milieu de ce monde de conventions, le regard de Losey et Pinter est si réaliste, si dénué de complaisance, que notre esprit est sans arrêt stimulé, tout est dans le non-dit, dans les regards furtifs, dans la crainte, derrière une attitude badine. Voir à titre d’exemple le rôle a priori secondaire, mais en réalité capital, de la mère de Marian, Mrs. Maudsley (Margaret Leighton). C’est aussi l’universalité du sujet qui nous captive, qui n’a jamais éprouvé le sentiment d’être de trop, parmi des hôtes qui vous font comprendre poliment que vous n’êtes pas de leur cercle ? Qui n’a jamais eu le sentiment d’être « utilisé » par d’autres, pour des motifs égoïstes ? Mais surtout, qui, enfant, n’a pas éprouvé cette incompréhension devant le code tacite des adultes ? Devant cette terra incognita quelque peu inquiétante qu’est, à cet âge, le sexe « entre les grands » ? Par sa mise en scène subtilement subjective (nous découvrons tout en même temps que Leo, en silence), Losey parvient aisément à nous mettre dans la peau de cet enfant troublé. Car nous l’avons tous été. L’ambiance ensoleillée, superbement rendue par le chef-op Gerry Fisher, rejoint ici la fausse douceur du Garçon aux cheveux verts. Mais il y a plus perturbant encore et sans insister, le film donne bel et bien un sentiment de malédiction. Pas seulement parce que cet Eden que représente ce domaine campagnard est condamné à la Chute, mais aussi et surtout parce que Losey a imprimé à l’œuvre entière une structure particulière, durant l’essentiel du récit, le temps s’écoule normalement, un jour après l’autre, et tout au plus avons-nous ce sentiment ouaté, hypnotique, assez agréable au fond, de répétition et donc de stagnation propre à ces vacances d’enfance où tous les jours se ressemblent. Mais à partir de la seconde moitié du long métrage apparaissent des plans étranges, anachroniques, on comprend peu à peu que ces plans étranges sont en fait des flash-forward sur Leo âgé (Michael Redgrave) vers 1950. Il vient d’être appelé par la vieille Marian pour une dernière « mission ». Le regard piégé, apeuré, de Redgrave est si intense que l’on comprend qu’il a été traumatisé par cet été fatal de 1900, où son rôle de messager a conduit au drame. Et, pour lui, le cauchemar semble recommencer…Ces quelques minutes de Leo âgé, concentrées en toute fin de long métrage, ont un tel impact que le récit principal se transforme soudain en un immense flash-back, nous étions en fait depuis le début dans la tête d’un homme brisé, cloisonné en lui-même, et dont le traumatisme remonte à la surface. C’est cet aspect qui a plu à Losey et qu’a admirablement structuré Pinter. L’homme prisonnier de la société, l’homme pris dans une boucle infernale. Boucle à la fois mentale et spatiale avec le principal motif visuel du film est le va-et-vient continuel du jeune garçon, en panoramique, dans les escaliers immenses de la demeure, dans les jardins, dans les près qui séparent le château de la ferme. Va-et-vient, allers-retours, répétitions, stagnation. Prison. Homme de gauche engagé et puni pour cela pendant la chasse aux sorcières, Losey a toujours été obsédé par la lutte des classes. Comme The Servant, Le Messager offre une variation évidente de cette lutte, notamment à travers ce regard aiguisé sur les riches oisifs et leur fausse générosité, ceux-ci veulent bien faire, une fois par an, une petite fête avec les gens du village, mais une union mixte, telle que l’aimerait Ted et Marian, est tout simplement impensable. Regard aiguisé certes, mais allant plus vers la tristesse que vers l’ironie. N’oublions pas que Losey vient lui-même, comme Orson Welles, de la haute bourgeoisie américaine, le rejet de la société, il le connaît, de par son exil, mais les privilèges, l’oisiveté, il les connaît aussi, de par son enfance. D’ailleurs, plus que les défauts, il montre ici les qualités des différentes classes et, au fond, il voit tous ses personnages comme des victimes. Il montre surtout que, dans cette société pétrie de préjugés, s’affronter, c’est aussi une manière de se rapprocher. Et c’est toute l’émotion subtile du film, désespérément, en tant qu’artiste, en tant qu’homme, Losey aura tenté d’être le « go-between » entre ces deux mondes. Il est Leo.

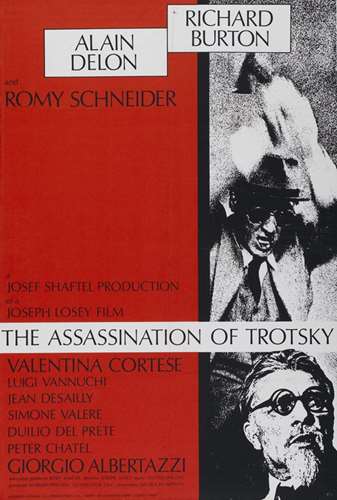

Alors que Joseph Losey a longuement songé à un projet de film sur l’assassinat d’Abraham Lincoln, il a finalement choisi de s’intéresser aux derniers mois de Léon Trotsky, emmuré dans un bunker à Mexico. Dans une reconstitution quasiment historique et documentaire des faits, il filme la vie recluse d’un homme menacé, qui prend conscience que sa fin approche et décide de dicter ses mémoires. Attaché à ne pas enjoliver la réalité, le cinéaste préfère retranscrire des événements réels sans ajouter un souffle romanesque jugé inutile. Au cours d’une succession d’entrevues impassibles, il sonde l’interminable attente d’un drame humain, qui peut surgir à tout moment. Sous les traits de Trotsky, Richard Burton, très amaigri, livre une composition aussi audacieuse que troublante face à une Romy Schneider à fleur de peau.

Aux années soixante-dix, il y a un renouveau de la pensée marxiste en conformité avec le développement des luttes sociales de partout dans le monde. Les grèves, les mouvements étudiants, le basculement de l’Italie dans le chaos politique, tout semble indiquer que le capitalisme est remis en question dans ses fondements mêmes. L’URSS est critiquée comme un socialisme autoritaire ou une sorte de capitalisme d’Etat. C’est dans ce contexte politique très particulier qu’on s’intéresse à nouveau à la figure de Trotsky et c’est à cette époque je crois que les groupuscules trotskystes seront à leur apogée, et ils considèrent que Staline en faisant assassiner Trotsky a enterré d’une certaine manière la révolution socialiste en Russie, bien qu’ils s’obstinent contre toute évidence à parler à son propos d’Etat ouvrier dégénéré. Joseph Losey est un ancien militant du parti communiste américain qui a choisi de s’exiler plutôt que de témoigner devant la Commission des activités anti-américaines. Ce qui veut dire qu’il s’était rangé pendant un temps au moins sous la bannière de la défense inconditionnelle de l’URSS. Et bien qu’ensuite il ait pris ses distances avec elle, il n’en gardera pas moins quelques réflexes qui vont rejaillir sur la conception du film lui-même. L’idée a été amenée à Losey par un producteur américain. Le scénario est signé Nicholas Mosley qui en tirera aussi un livre portant le même titre que le film. Nicholas Mosley avait déjà travaillé avec Losey sur Accident qui, à l’époque, avait fait grand bruit. On note qu’en 1969 Jorge Semprun qui avait longtemps milité au Parti communiste espagnol, avait produit lui aussi un récit sur l’assassinat de Trotsky à travers la figure de Ramon Mercader. Il faut croire que les anciens staliniens avaient du mal à continuer d’exister avec ce crime qui était en quelque sorte la conclusion de l’affrontement peu banal entre les deux héritiers de Lénine, Trotsky et Staline. C’est donc dans ce contexte politique de réexamen du rôle de Trotsky que se situe la production de ce film. Ramon Mercader, sous le nom de Frank Jacson, séduit Gita, une des secrétaires de Trotsky, de façon à l’approcher. Mais Mercader n’est que le plan B en quelque sorte du GPU, dans un premier temps les staliniens vont essayer d’assassiner Trotsky qui vit en reclus, comme en prison, dans une villa barricadée et gardée jour et nuit, en pénétrant directement chez lui et en mitraillant sa maison sans le trouver toutefois. Cette tentative échouant, Mercader va sous le prétexte de faire lire des articles qu’il écrit sur la situation de la France, pénétrer dans l’intimité du vieux bolchévique, et il le tuera sauvagement à coups de piolet. Il sera pris et condamné à vingt ans de prison. Il obtiendra à sa sortie la médaille des héros de l’Union soviétique et s’exilera ensuite à Cuba jusqu’à sa mort.

Il y a deux lectures possibles de ce film, la première est une sorte de film noir, un révolutionnaire exilé au Mexique est traqué et tué par les agents de Staline, la seconde est de réfléchir avec Joseph Losey sur la figure de Trotsky qui est aussi la figure de l’échec, présenté comme un homme politique qui ne comprend pas trop ce qui se passe, notamment avec l’entrée en guerre de l’Allemagne. Obnubilé par l’idée d’une révolution socialiste à l’échelle planétaire et par sa guerre avec Staline, il ne se rend même pas compte qu’il a perdu en 1940 toute influence politique….On ne sait pas très bien pourquoi Staline a continué à le poursuivre de sa haine jusqu’au Mexique, sachant qu’il était marginalisé au moins depuis la fin de la Guerre d’ Espagne. Les trotskystes vous diront qu’en réalité il avait encore de nombreux appuis en Russie même et qu’il gagnait en influence dans le reste du monde. Mais c’est une thèse peu concluante et qui manque d’appuis factuels. La figure de Trotsky fascinera de nombreux intellectuels qui avaient commencé à entrevoir la dérive stalinienne et ses conséquences sur la révolution ouvrière. En France les surréalistes, André Breton en tête, feront allégeance à un individu qui pourtant avait démontré peu de goût pour l’avant-garde artistique et qui en outre en tant que chef de l’Armée Rouge avait été le boucher de Cronstadt. Au début du film il est d’ailleurs fait allusion à cet épisode sanglant de la vie politique de Trotsky. Léo Malet, ex-surréaliste, ex-anarchiste, qui par la suite s’orientera vers l’extrême droite, a tiré de sa connaissance de la chasse des staliniens aux trotskystes un roman noir assez curieux, Abattoir ensoleillé, preuve qu’au début des années soixante-dix le personnage de Trotsky, comme celui de Staline intriguait, un peu comme si on voulait en faire l’inventaire avant leur liquidation. Losey présente Trotsky comme un personnage un peu arrogant, plutôt antipathique, coupé du monde, qui voudrait bien avoir des contacts avec le peuple, mais qui en est bien éloigné sa villa de riches.

L’autre aspect du film est bien sûr tout le travail du GPU et de Mercader pour arriver jusqu’à à Trotsky et le tuer. A ce propos on replacera la détermination stalinienne derrière une plus large lutte entre plusieurs formes d’actions révolutionnaires. Cela va être fait à travers le portrait de Ramon Mercader, un individu plutôt froid, déterminé autant que craintif et qui se voit comme un bon petit soldat de la révolution mondiale en marche dont la Russie a pris la tête. Pour arriver à ses fins, Mercader a endossé le costume et les attributs d’un homme d’affaire qui fait dans l’import-export. Il est lui aussi coupé du peuple, d’ailleurs il passera complètement à côté des manifestations du premier mai, comme si elles ne le concernaient pas. C’est un tueur, enfermé en lui-même, qui pour des raisons bien compréhensibles ne peut pas communiquer correctement avec la femme qu’il aime. Il est un peu comme Trotsky qui lui non plus ne sait pas vraiment communiquer avec sa femme. Mercader est présenté comme un personnage ambigu qui derrière la logique du parti ne sait pas trop quoi faire, alors il obéit aux ordres venus de Moscou. Solitaire dans l’âme, il a des difficultés à fréquenter les autres, que ce soit les envoyés du GPU, ou que ce soit même Trotsky qui lui corrige ses papiers d’une manière tout de même un peu arrogante. La façon dont cela est filmé semble vouloir dire qu’au fond Mercader a tué Trotsky parce qu’il ne supportait plus ces rapports de maître à élève. A sa détermination on fera juste quelques allusions : c’est le GPU qui lui parlera de sa mère pour indiquer qu’il y a une pression, ou c’est encore des développements théoriques un peu longs sur les erreurs tactiques de Trotsky pendant la Guerre d’Espagne. Evidemment très bien filmé par Losey mais il y a des difficultés au niveau de la surcharge des symboles qui sont utilisés et qui alourdissent le film comme cette très longue scène de corrida qui fait un parallèle entre la mort d’un taureau dans l’arène et la mort programmée de Trotsky. Les symboles du piolet ou du révolver pour les opposer à l’impuissance présumée de Mercader sont aussi du même ordre. Plus réussies sont les scènes mettant en mouvement le peuple, aussi bien dans les défilés du premier mai que dans les affrontements j’allai dire entre bandes rivales entre staliniens et trotskystes de la IVème Internationale. Egalement, les rencontres secrètes de Mercader avec ses correspondants sur les toits de Mexico sont excellentes. Il y a une belle utilisation des décors urbains et de l’architecture en général. On remarquera au passage les fresques de Diego Rivera, un peintre moderne important, compagnon de route de Trotsky. Le manque de perspicacité de Trotsky est aussi souligné par son refus d’admettre qu’un de ses jeunes gardes l’a trahi. Et s’il ne l’admet, on comprend que c’est par orgueil.

La distribution est dominée par Alain Delon qui est surprenant dans le rôle de Mercader. Sans doute est-ce pour cela qu’il a décidé de tourner avec Losey parce qu’il a vu cette capacité d’interpréter un personnage pas du tout monolithique. Si certaines aspects notamment la froideur sont récurrents des films qu’il tournait à cette époque, dans la lignée du Samouraï, il développe aussi une approche plus tourmentée et même apeurée qui est assez inhabituelle. Il manifeste aussi des enthousiasmes excessifs, comme pour justifier le bien-fondé de son geste criminel. On peut le louer pour avoir effectivement et sans calcul casser son image de séducteur sûr de lui. Burton par contraste est bien moins intéressant dans le rôle de Trotsky. On n’arrive pas à y croire beaucoup, il est d’ailleurs affublé d’une fausse barbe un peu ridicule. Et puis il a l’air bien trop solide pour ce rôle. Il ne manifeste pas beaucoup de doutes en ce qui concerne sa position, ce qui est un peu en décalage avec le fait qu’il est un vieux révolutionnaire traqué dont la vie est en danger. Losey soulignera que d’ailleurs ma prestation de Delon était bien plus sérieuse que celle de Burton, peut-être à cause du fait que Burton se trouvait dans un période particulière où il avait essayé de ne plus boire. Romy Schneider est impeccable dans le rôle de Gita. Amoureuse de Mercader, elle ne l’abandonne pas moins à son sort dès lors que celui-ci a tué Trotsky. Valentina Cortese est aussi très bien dans le rôle de Natalia, quoique physiquement elle n’ait pas de ressemblance avec le modèle réel qui tenait plus de l’ogresse que de la femme aimante et attentionnée. Mais bon dans ce genre de film il est bien difficile d’avoir des acteurs qui ressemblent fidèlement aux personnages qu’ils incarnent. Ce film vient, dans la filmographie de Losey, juste après Le messager, Palme d’or à Cannes, et grand succès critique et commercial, bien qu’il soit assez convenu. Pour ma part, je lui préfère et de loin L’assassinat de Trotsky, même si j’en vois bien les déséquilibres. Sans doute ce film était trop compliqué pour faire un succès public. La critique ne fut guère enthousiasme. Mais cet échec qu’on peut porter à la gloire d’Alain Delon encouragera celui-ci à retravailler avec Losey sur Monsieur Klein. Ce dernier film, le deuxième de la collaboration Delon-Losey, produit du reste par Delon, sera bien mieux accueilli par la critique, même s’il n’eut guère plus de succès auprès du public. Au-delà de la complexité du film, il est probable que le portrait en creux que trace Losey de Trotsky ait heurté, c’était en effet la mode à cette époque-là dans l’intelligentsia de se référer à Trotsky comme un pur bolchévique en opposition avec Staline qui aurait quant à lui trahit l’esprit de la révolution et du léninisme. Quoi qu’il en soit Losey restait assez fier de son film. C’est à mon sens un film à redécouvrir.

César Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleurs décors en 1977, Monsieur Klein dresse le portrait kafkaïen de la condition juive durant l’Occupation. Sur un scénario de Franco Solinas, Joseph Losey revient vers l’atmosphère de ses premiers films avec une nouvelle dénonciation de l’intolérance et du racisme qui gangrènent une société malade. Alors que son personnage principal, un bourgeois opportuniste, veut s’enrichir sur la détresse d’autrui, il est rattrapé par le destin et se retrouve aux prises avec un mystérieux double de lui-même. Lancé à sa recherche, son héros voit son inébranlable confiance s’évaporer à mesure qu’il avance dans une odyssée faite de doutes et d’humiliations. À travers cette descente aux enfers, Losey s’intéresse à l’absurdité du monde et à la naissance du remords. Remarquablement incarné par Alain Delon, son protagoniste comprend trop tard la puérilité d’un orgueil mal placé, qui lui ouvre les portes de la déchéance. Le cinéaste raconte ces actes que l’on se borne à ignorer et ces visions d’horreur à affronter pour retourner vers notre humanité.

Paris 1942. Dans la France occupée par les Allemands, Robert Klein, quadragénaire riche et séduisant, originaire d’Alsace, fait des affaires. Alors qu’il vient de racheter à très bas prix un tableau de maître à son propriétaire juif, il découvre dans son courrier un exemplaire des Informations juives portant son nom et son adresse. Inquiet, il enquête et découvre que son nom figure sur le fichier de la préfecture de police. Un autre Robert Klein existe, il part à la recherche de cet homonyme. Premier film français de Joseph Losey, Monsieur Klein est, selon son auteur, « une fable en guise d’avertissement ». Plongeant Klein dans un cauchemar crépusculaire, Joseph Losey livre une réflexion sur l’identité, son obtention, sa quête et sa perte.

Il y a moins dans Monsieur Klein la volonté de peindre que celle de laisser éclater graduellement la force de l’insensé. Joseph Losey, si précis d’habitude dans ses cadres baroques, pose ici son regard sur l’errance de plus en plus dépouillée d’un homme qui, tout en cherchant son accusateur, apprend la conscience. Si certaines scènes de diners, notamment celle d’Yvry-la-Bataille où Klein pousse l’enquête jusqu’à la grande bâtisse appartenant, semble-t-il, à une famille d’Ancien Régime, s’apparentent à un retour aux sources formelles, Losey retrouve ses premières amours mêlant le mystère au foisonnement.

Monsieur Klein est non seulement le chef-d’œuvre de la période européenne de Losey mais aussi le meilleur film du Delon acteur producteur des années 70, lorsque la star française décide de régner en maître absolu sur les films dont il tient le haut de l’affiche. Mais Losey, choisi par Delon, est bien davantage qu’un simple exécutant au service de sa vedette. Delon le sait et l’accepte, car il admire Losey comme il a admiré Clément, Visconti et Melville, et les tensions et accrochages seront moins nombreux que d’habitude sur le tournage du film. Mr. Klein fut un échec public au moment de sa sortie mais ni Losey, ni Delon si l’on excepte Nouvelle Vague de Godard ne retrouveront un tel niveau d’excellence cinématographique dans la suite de leurs carrières respectives.

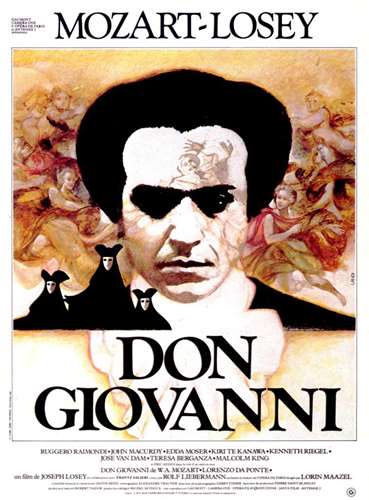

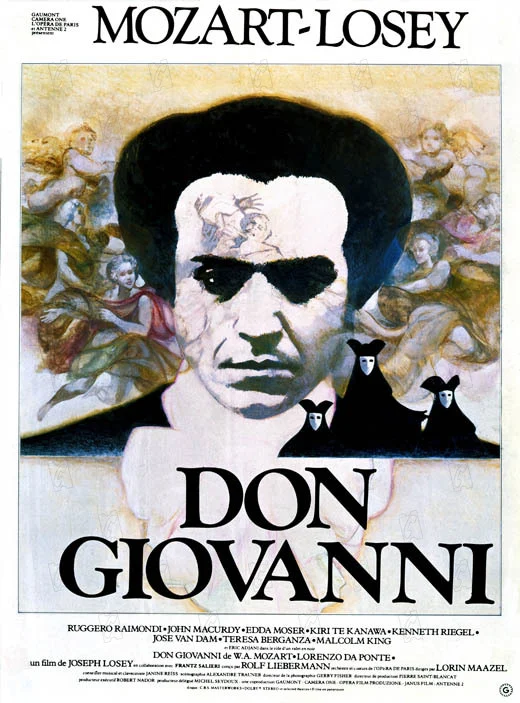

Dans ce projet impressionnant, tourné en décors naturels, Joseph Losey adapte, à l’écran, l’opéra Don Giovanni de Mozart et Da Ponte. Si la bande son est enregistrée, en majorité, dans la cathédrale Notre-Dame-du-Liban de Paris, de nombreuses scènes sont directement captées à Vicence, Venise ou encore Murano. César du meilleur montage et des meilleurs décors en 1980, ce film-opéra fait honneur à l’œuvre de Mozart dans une démocratisation d’un art trop souvent considéré comme élitiste. Afin de toucher des publics variés, Losey fait tomber toutes les barrières avec son spectateur et le propulse dans une salle de cinéma. Avec une grande fidélité à l’intention originale du texte, il crée un Don Juan au tempérament de diable, qui méprise et ravage tout sur son passage. Dans cette alternance entre le comique et le tragique, Ruggero Raimondi gagne en stature et rend inoubliable l’ingéniosité de son personnage.

L’épigraphe de Joseph Losey en tête de cette édition synthétise à elle seule la quintessence du projet…Il s’agit de créer quelque chose de différent, un film, articulé sur un langage spécifique, se déroulant dans des décors réels, avec des personnages interprétant une véritable histoire, et dans lequel le cinéma, la parole et la musique auront une part égale. La splendeur du résultat est à la hauteur de l’ambition du réalisateur. Cette adaptation du Don Giovanni de Lorenzo da Ponte est un choc musical et filmique qui respire encore aujourd’hui avec la traque perpétuelle de la beauté absolue. Filmé entièrement en décors naturels magnifiés par le célèbre décorateur Alexandre Trauner, formidablement photographié, Don Giovanni est un chef-d’oeuvre d’art lyrique servit ici par la mise en scène ample et inspirée de Joseph Losey. Bergman ou Zeffirelli se sont déjà frottés à l’adaptation d’un opéra au cinéma. Mais là où Bergman choisissait pour sa Flûte enchantée l’extension d’une mise en scène de théâtre, Losey se fonde sur une réalisation aérienne proprement cinématographique et réussit un rapprochement des genres le plus souvent sidérant où éclate une symbiose étonnante entre images et musique que seul Milos Forman pour son Amadeus est parvenu à réitérer. L’initiative de ce Don Giovanni filmique revient conjointement à Rolf Lieberman, directeur artistique, grand spécialiste de l’opéra et au regretté Daniel Toscan du Plantier qui souhaitaient démocratiser le genre. Plutôt que de filmer une représentation et de la diffuser à la télévision, il suggéra de recréer dans un film la magie du spectacle. Bien que certains mélomanes aient émis quelques réserves sur l’interprétation de cette pièce maîtresse du compositeur autrichien on reste ébloui par ce spectacle musical exceptionnel propre encore aujourd’hui à réconcilier les foules avec l’art élitiste qu’est l’Opéra. Ne serait-ce que sur cet aspect, Don Giovanni est une réussite totale.