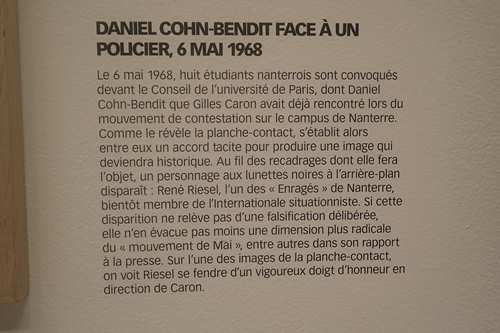

GILLES CARON. Photographe de presse

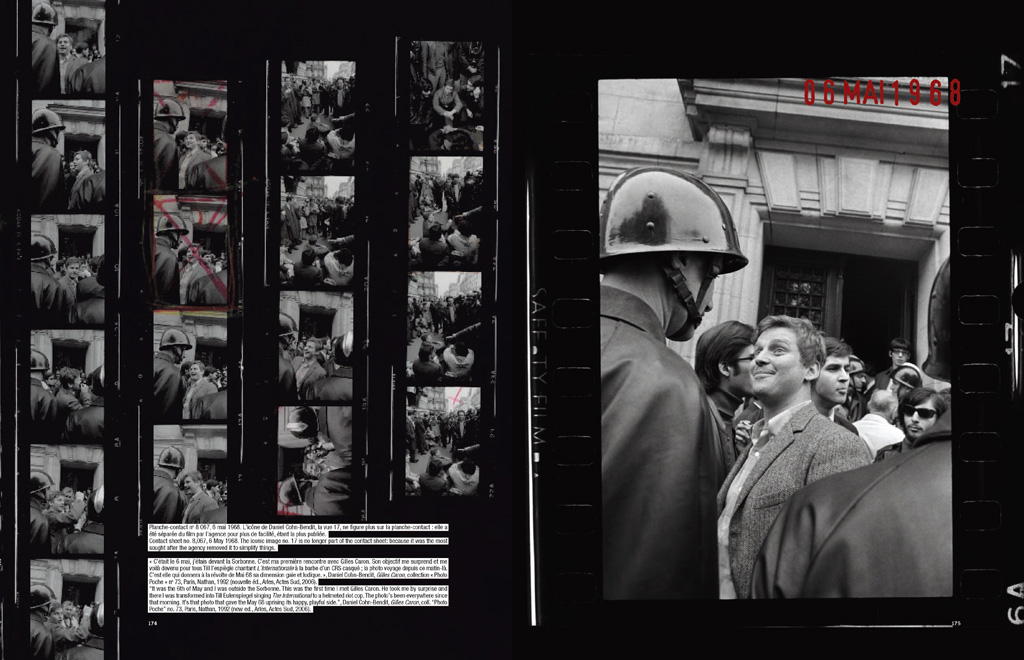

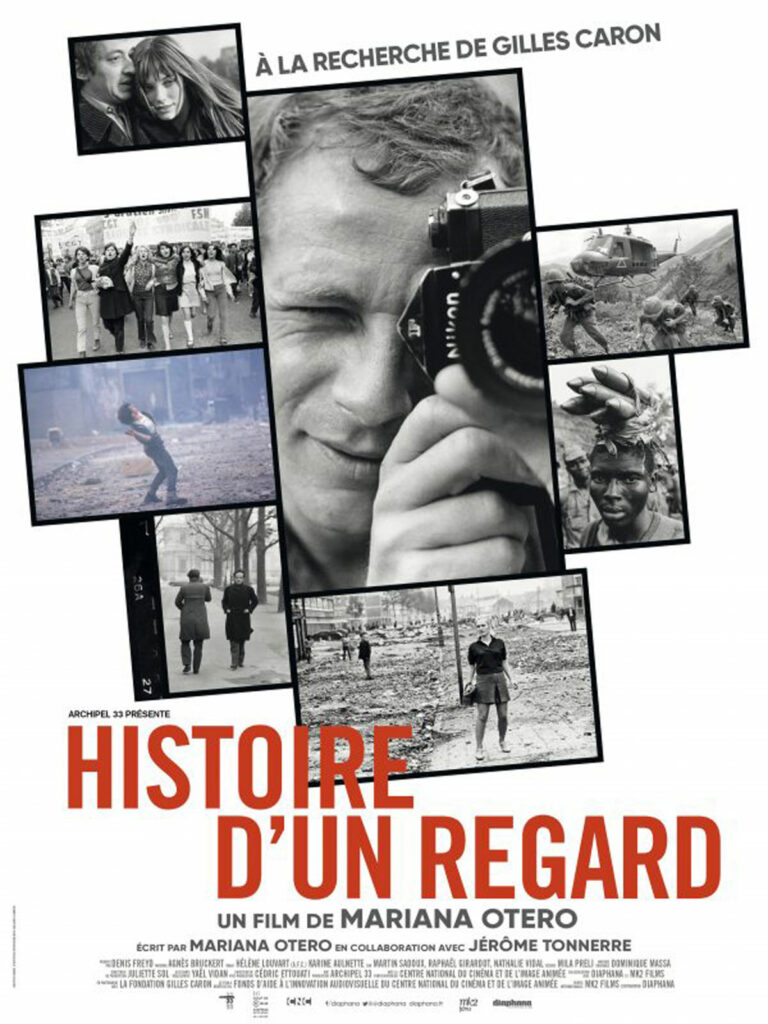

Vous connaissez sa célèbre photo de Cohn Bendit en 68 face à un flic. Je vous propose de découvrir son travail plein d’énergie, de fulgurance avec une capacité à toujours être au bon endroit au bon moment en moins de 4 ans avant de disparaître tragiquement à la frontière du Cambodge le 5 Avril 70.

Né le 8 juillet 1939 à Neuilly-sur-Seine, Gilles Caron après avoir passé son enfance à Maisons-Laffitte, Gilles est envoyé en 1946 en pension à la suite de la séparation de ses parents, il y restera sept ans. Il rencontre en 1954 André Charlemagne Derain dit “Doby”, fils du grand peintre fauviste. Études au lycée Janson-de-Sailly à Paris. En 1958, il suit un cursus d’un an en journalisme à l’École des hautes études internationales à Paris et passe l’été en Yougoslavie, Turquie et Inde en auto-stop. Après un brevet de parachutiste civil, il est appelé pour 22 mois en Algérie au sein du 3e régiment d’infanterie de marine, où son refus de suivre le putsch des généraux d’Alger lui vaut deux mois de prison. À son retour en France, il épouse Marianne Montely. Ils se connaissent depuis l’enfance. Gilles fait un stage chez Patrice Molinard, photographe de publicité et de mode. En 1965, il débute comme photographe à l’Agence Parisienne d’Information Sociale, où il rencontre Raymond Depardon, de l’agence Dalmas Il est sur le tournage de « La guerre est finie » d’Alain Resnais. Le 19 février 1956, Gilles Caron fait la Une de France-Soir avec Marcel Leroy-Finville, écroué dans le cadre de l’enlèvement et de l’assassinat de Mehdi Ben Barka durant sa promenade à la prison de la Santé. En mai il travaille à Paris pour une agence de mode. En décembre 1966 il rejoint l’équipe fondatrice de Gamma, Raymond Depardon, Hubert Henrotte, Jean Monteux et Hugues Vassal.

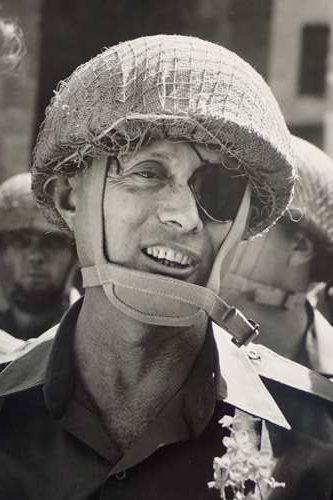

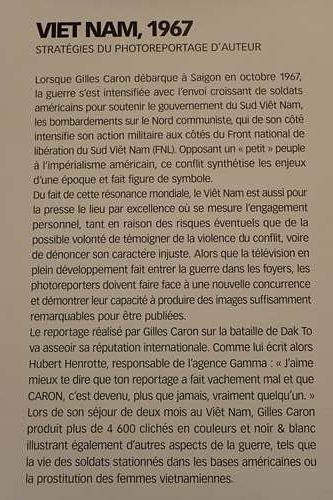

1967…

Tournage de « Weekend » de Jean-Luc Godard. Entre le 5 et le 10 juin il couvre la guerre des Six Jours et entre à Jérusalem avec l’armée israélienne puis gagne le canal de Suez avec les forces de commandement dirigées par le général Ariel Sharon. La publication de ses images dans Paris Match fait de l’agence Gamma la première agence mondiale. En novembre et décembre il est au Vietnam notamment à DakTô, durant l’une des batailles les plus dures du conflit (colline 875).

1968…

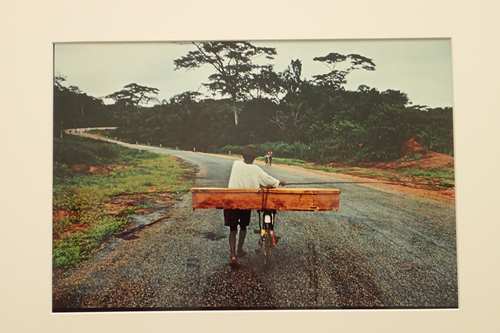

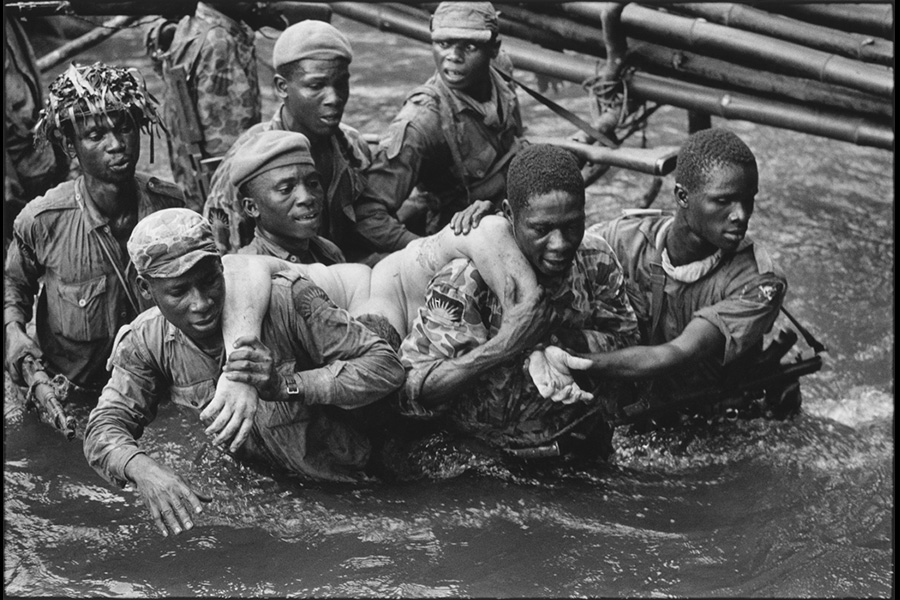

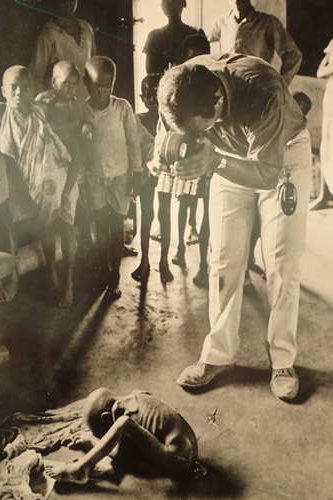

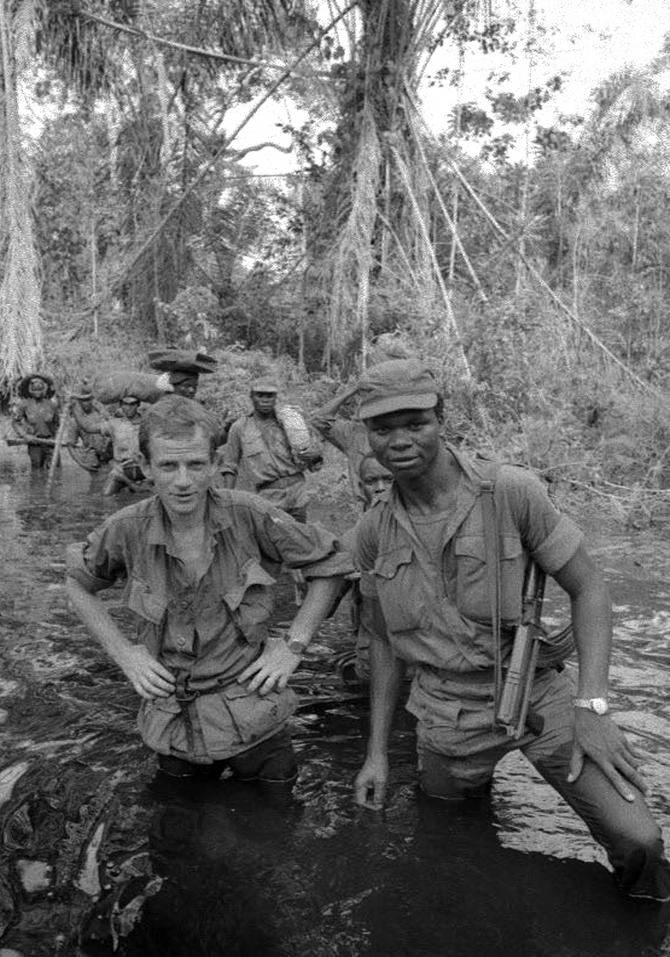

Sur le tournage de “Baisers volés” de François Truffaut. En avril il couvre la guerre civile au Biafra. Il côtoie Don McCullin, grand rival et ami, qui travaille pour le Sunday Times Magazine de Londres.

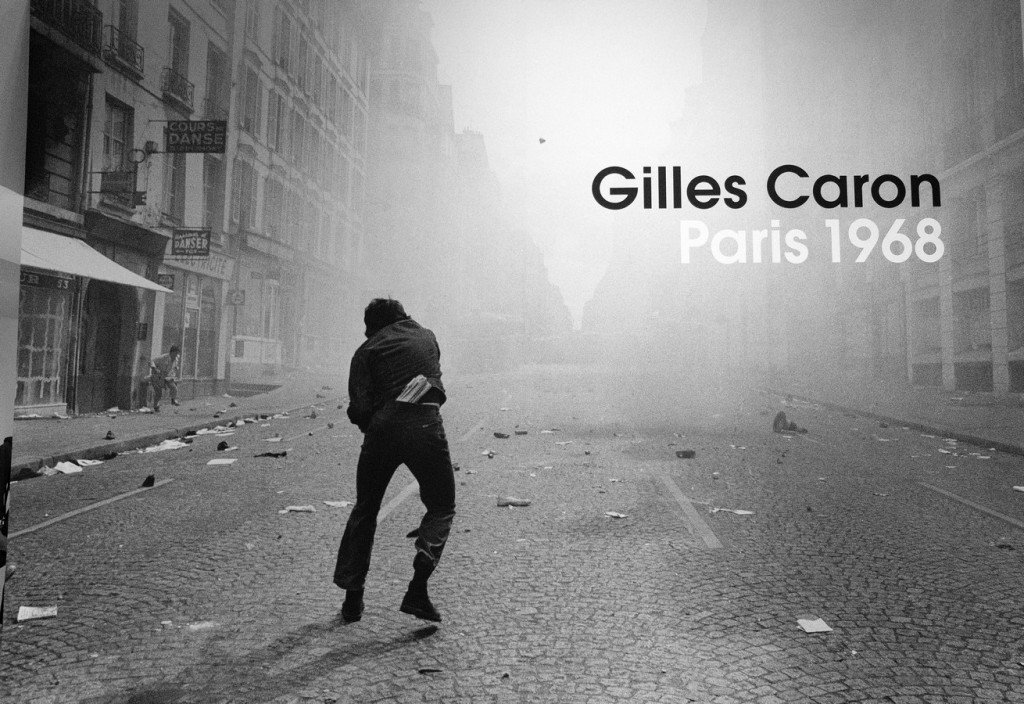

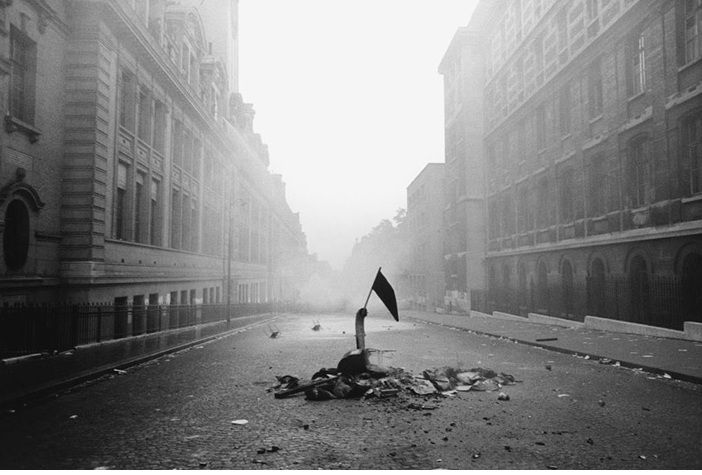

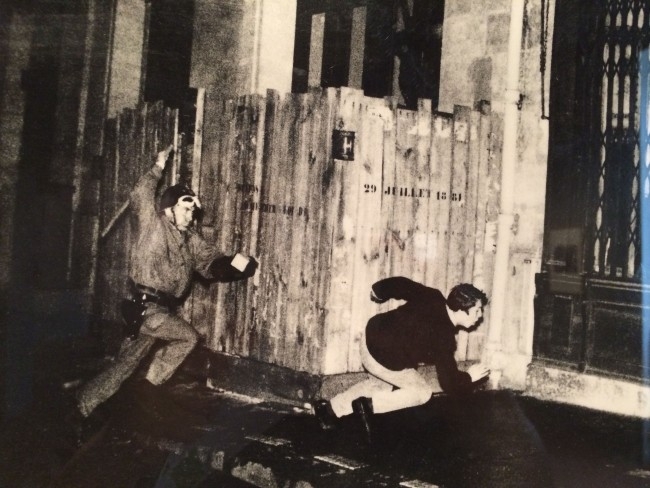

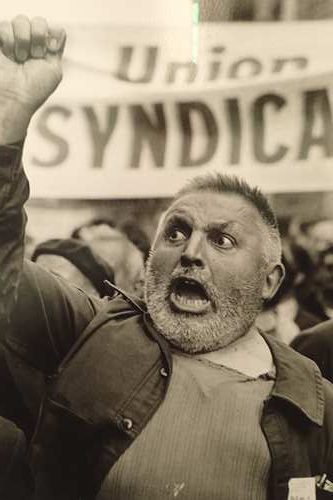

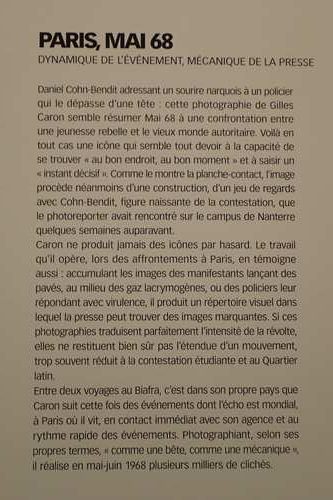

MAI 68…

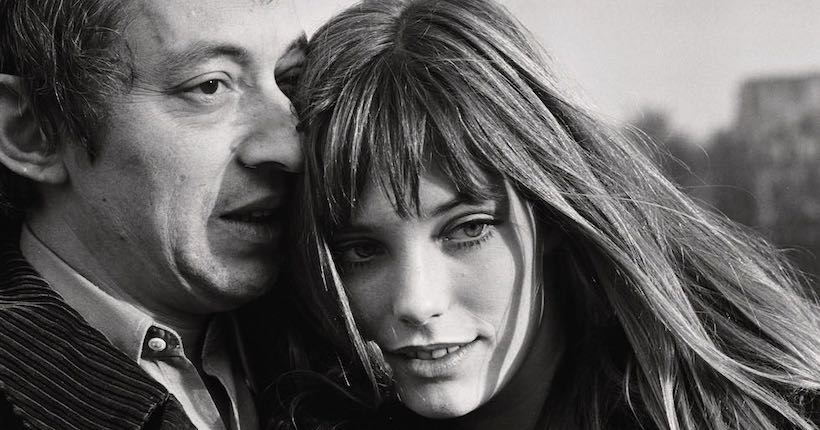

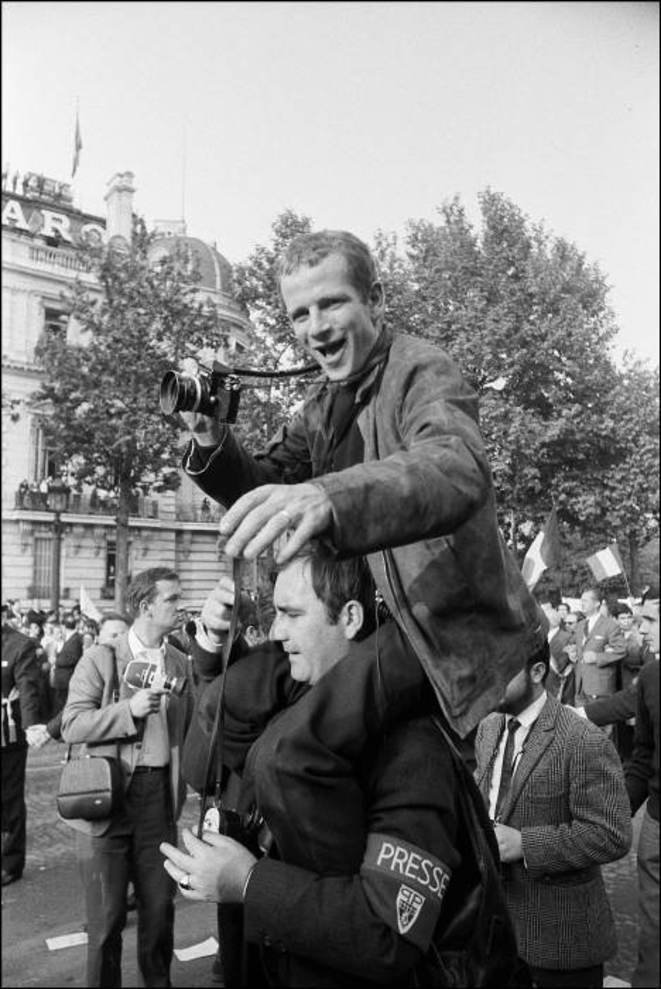

Début des révoltes étudiantes à Paris qui gagnent toute la France et provoquent une grève générale. Gilles Caron couvre au quotidien les manifestations étudiantes à Paris, suit le président Charles de Gaulle en visite officielle en Roumanie entre le 14 et le 18 mai. En juillet il effectue un deuxième voyage au Biafra avec Raymond Depardon. Tournage de “Slogan” de Pierre Grimblat et rencontre de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. En septembre il se rend à Mexico à la suite de manifestations estudiantines violemment réprimées à la veille des Jeux olympiques. En novembre il effectue son troisième reportage au Biafra.

AOÛT 1969…

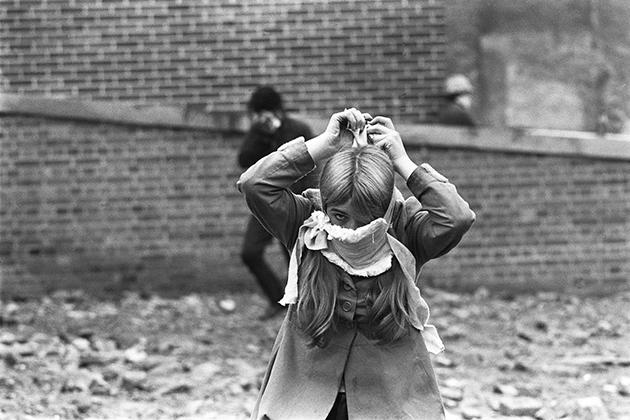

Irlande du Nord, Gilles Caron couvre les manifestations catholiques à Londonderry et Belfast. Quelques jours plus tard, il suit l’anniversaire de l’écrasement du Printemps de Prague en Tchécoslovaquie par les chars soviétiques. Dans son numéro du 30 août, Paris Match publie simultanément les deux reportages.

1970…

il fait partie d’une expédition dans le Tibesti tchadien organisée par Robert Pledge, avec Raymond Depardon et Michel Honorin, pour couvrir la rébellion des Toubous contre le pouvoir central de Fort Lamy (N’djamena) soutenu par le gouvernement français. Tombés dans une embuscade, les quatre journalistes sont retenus un mois prisonniers par les forces gouvernementales. AVRIL 70 il se rend au Cambodge au lendemain de la déposition du prince Norodom Sihanouk par le général Lon Nol.

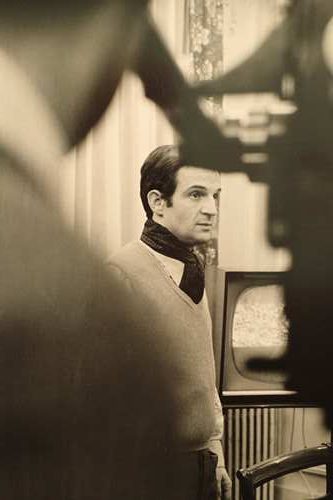

5 avril 1970…Gilles Caron disparaît avec le reporter suisse Guy Hannoteaux et le coopérant français Michel Visot, sur la route No1 qui relie le Cambodge au Vietnam dans une zone contrôlée par les khmers rouges de Pol Pot.

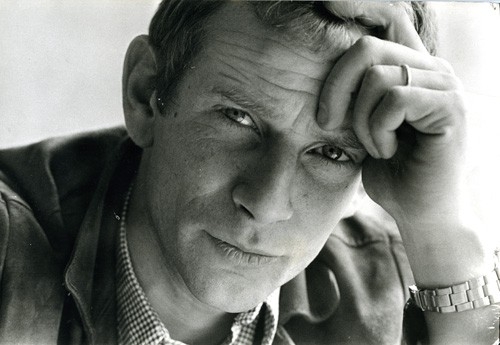

Dernière image de Gilles Caron au Cambodge, il a 30 ans…

“Un monde imparfait” sous le regard de Gilles Caron par Laure Etienne

Pour rendre hommage au photoreporter disparu en avril 1970, l’association La Salle d’attente organise une rétrospective de son travail, conçue en collaboration avec la Fondation Gilles Caron et soutenue par la Fondation Louis Roederer. Guillaume Blanc, l’un des trois commissaires, revient sur cette figure emblématique du photojournalisme.

L’année 2020 marque les 50 ans de la disparition de Gilles Caron à l’âge de 30 ans, dans des conditions mystérieuses, lors d’un reportage au Cambodge: on n’a jamais retrouvé son corps, on ne sait pas s’il a été capturé, torturé, s’il a souffert…La Fondation Gilles Caron, qui souhaitait organiser une rétrospective à cette occasion, s’est rapprochée de nous par le biais de l’historien de la photographie Michel Poivert. Il a beaucoup travaillé sur l’œuvre de Gilles Caron et est ou a été notre directeur de recherches à tous les trois. La fondation nous a confié un disque dur avec toute l’œuvre du photoreporter, 100.000 clichés, et nous a laissé carte blanche.

Sur ces 100.000 photos, vous en avez retenu près de 260 pour cette exposition à Reims, dont une centaine est dévoilée dans des projections vidéo. Quels éléments ont guidé votre choix ? On a décidé d’accrocher l’œil du visiteur par ce qu’il connaît de Caron: ses images devenues des icônes, tirées en grand format près de deux mètres de haut. Tous ceux qui ont plus de 60 ans ou qui ont feuilleté des livres rassemblant les grandes photos du siècle connaissent ces clichés, par exemple celui de Daniel Cohn-Bendit face à un CRS en mai 1968. C’est un moyen efficace de pénétrer dans son œuvre, des portes d’entrée, pour déployer ensuite les coulisses de son travail. Chacun de nous trois était chargé de certaines des huit sections qui rythment la rétrospective et racontent les cinq années de carrière de Gilles Caron à travers ses reportages les plus forts, mais aussi des documents personnels (objets, passeports, carnets…).

Comment montre-t-on ces coulisses que vous évoquez ? Ce qui nous a intéressés en travaillant sur l’œuvre de Gilles Caron, c’est d’aller voir au-delà de son statut de photoreporter héroïque qui accompagne les soldats au front, au-delà de l’usage des images dans la presse et de l’histoire culturelle. De comprendre qui était le personnage, quels étaient ses doutes, ses questions, ses ambitions, ses ambivalences.

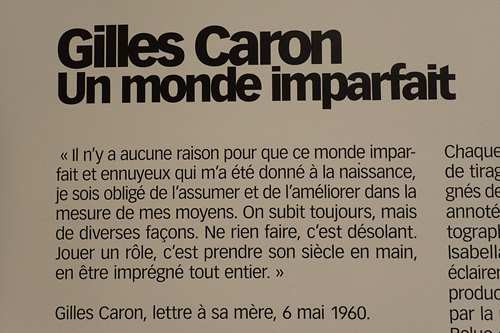

Qu’entendez-vous par “ambivalences”? En mai 1960, alors qu’il fait son service militaire en Algérie, il écrit dans une lettre adressée à sa mère…

Il n’y a aucune raison pour que ce monde imparfait et ennuyeux qui m’a été donné à la naissance, je sois obligé de l’assumer et de l’améliorer dans la mesure de mes moyens. On subit toujours, mais de diverses façons. Ne rien faire, c’est désolant. Jouer un rôle, c’est prendre son siècle en main, en être imprégné tout entier.

Cette citation est à l’origine du titre de l’exposition et a été le point de départ de nos réflexions réunies dans le catalogue [publié aux éditions Le Point du Jour]. Elle exprime une ambivalence que l’on retrouve ensuite dans son travail. D’un côté, on a quelqu’un d’extrêmement sensible qui s’indigne de l’état de la planète et de ce que peut faire l’homme. Il entreprend de témoigner, contribuant donc à sa manière à une meilleure compréhension du monde et essayant de le changer un peu. Mais il est également conscient de ce problème fondamental du photojournalisme: pendant qu’on photographie un enfant qui meurt de faim, on n’est pas en train de l’aider. Il sait que témoigner par la photographie ne suffit pas et que cela ne fera pas réellement changer le monde. Ce problème déontologique est résumé dans la photo qu’il fait de Raymond Depardon en train de filmer un enfant mourant de faim, au Biafra, en 1968.

Gilles Caron a couvert la guerre des Six-Jours en Israël, celle du Vietnam, les émeutes en Irlande du Nord, la famine au Biafra…Mais il a aussi fait des portraits de stars. N’y a-t-il pas également une contradiction entre ce travail de photographe mondain et le photojournaliste qu’il était ? On pourrait considérer que c’est un peu ingrat de photographier la sortie des théâtres, l’arrivée des stars à l’aéroport, les tournages, etc. Mais ça n’a jamais dérangé Gilles Caron, il le dit lui-même dans un entretien. Pour lui, il n’y a aucune différence. Ce qu’il fait sur les champs de bataille, il l’apprend devant les opéras: être réactif, se placer du bon côté, saisir le bon moment et aller très vite. C’est intéressant de voir qu’un photoreporter qui excelle sur une ligne de front peut également exceller quand il photographie des célébrités.

Les portraits sont très importants dans la pratique de Caron, y compris dans ses reportages. Oui, il a une sorte de flair pour les visages, pour comprendre les émotions qui les traversent. Il est très vite capable de faire le tour du sujet principal et d’aller ensuite voir ce qu’il se passe autour. Isabella Seniuta a par exemple exhumé des images de soldats américains avec des prostituées vietnamiennes, des portraits de couples au fond des bars. Là, on n’est pas dans le conflit, mais dans la construction d’un contexte qui permet de mieux comprendre l’essence de la guerre.

Que pensez-vous de l’“héroïsation” dont Gilles Caron fait l’objet ? Je ne pense pas qu’il faille imaginer Caron comme une sorte d’artiste offert à la Terre ou une comète dans le ciel du photojournalisme. C’est quelqu’un qui travaille, c’est un humain et c’est ce que nous avons voulu montrer en allant au cœur de ses reportages, en montrant comment et dans quel contexte ceux-ci avaient été publiés. Caron ne fait pas cavalier seul, mais il agit à sa manière. Il est conscient qu’il fait partie d’un système et qu’il doit produire des choses pour l’alimenter. Il a toujours en tête les codes de la presse.

Le photographe Gilles Caron avait couvert Mai 68, la guerre des Six-Jours et le Biafra. Chaque fois, il en avait tiré des images exceptionnelles. En 1970, promis juré, le Cambodge serait son dernier reportage de guerre. Le destin l’a entendu… Par Luc Desbenoit

C’est ici, à l’hôtel Le Royal, dans le cœur historique de Phnom Penh, que le photographe Gilles Caron a posé ses sacs, début avril 1970, en arrivant de Paris par le vol UTA. Bâtiment colonial aujourd’hui rénové en palace, l’établissement s’enorgueillit des célébrités qui l’ont fréquenté : Charlie Chaplin, Charles de Gaulle, et même André Malraux, condamné et assigné à résidence à deux pas de là, en 1924, pour pillage d’antiquités khmères à Angkor. Tout miel, l’onctueux prince Norodom Sihanouk y a offert en 1967 une réception en l’honneur de Jacqueline Kennedy. Le cocktail au champagne, le First Lady, en témoigne toujours. Mais, curieusement, Le Royal ne garde aucun souvenir de la venue massive des correspondants de la presse internationale pendant la guerre civile entre 1970 et 1975, qui avaient fait de l’hôtel leur PC. L’érection récente d’une stèle, au bout de l’esplanade qui lui fait face, est passée inaperçue des employés qui s’affairent à la réception. Récemment inauguré par le ministre de l’Information, Khieu Kanharith, le mémorial en marbre noir rappelle que trente-sept des clients journalistes du Royal ont été tués ou portés disparus durant ces cinq années. On y lit les noms du flamboyant photographe américain Sean Flynn fils de l’acteur Errol, de la star Taizo Ichinose, encore adulée au Japon. Et celui du plus talentueux photographe de sa génération, Gilles Caron. On a perdu sa trace le 5 avril 1970 sur la route nationale 1 reliant Phnom Penh à Saigon. Que s’est-il passé ?

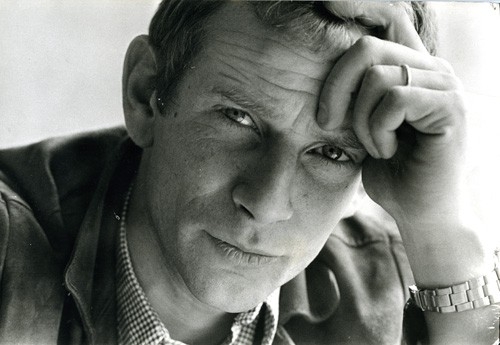

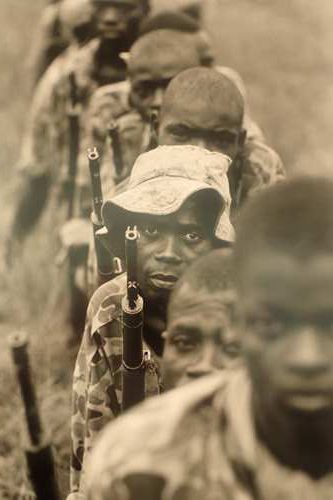

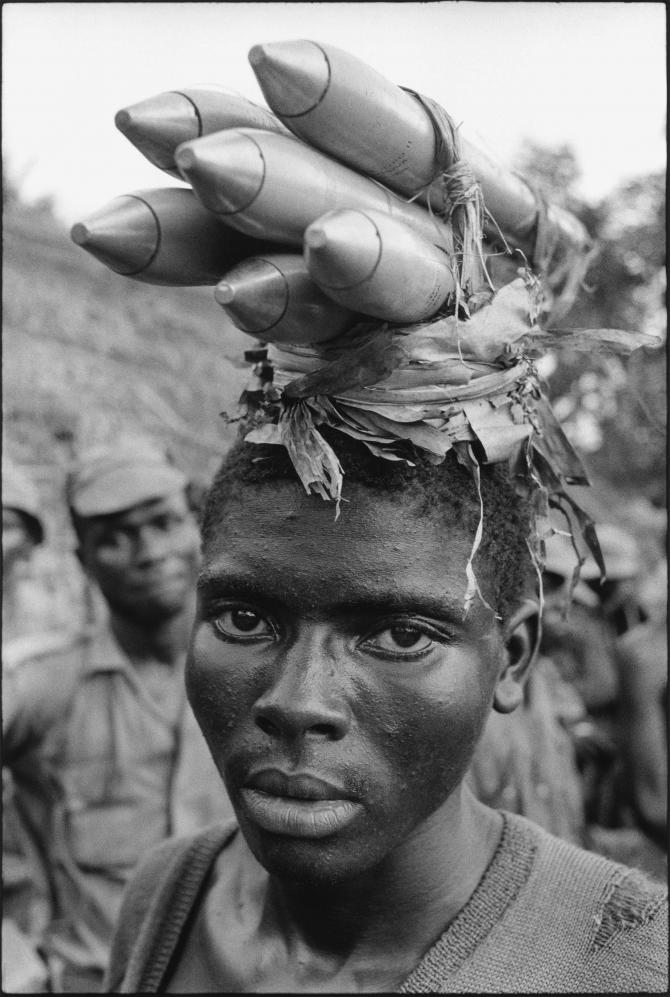

On décide cependant de s’y rendre. C’est au Sud. Direction le bac de Neak Loeung, à 61 kilomètres de la capitale, avec sa foule de marchands ambulants proposant œufs de caille, graines de lotus ou grillons frits. La dernière fois que Gilles Caron a été vu vivant, c’est ici. Quelqu’un l’a pris en photo lors de la traversée du Mékong. Blond aux yeux bleus, un faux air de Steve McQueen, le jeune homme de 30 ans sourit, tranquillement accoudé à la voiture. C’est déjà une star dans la profession. Lors de sa courte carrière, commencée trois ans auparavant à l’agence Gamma, le jeune homme a produit des images exceptionnelles. Son cliché de Daniel Cohn-Bendit en Till l’Espiègle narguant du regard le casque noir d’un CRS a transformé le leader de Mai 68 en mythe. Trois mois avant de venir au Cambodge, au début de la guerre civile provoquée par la destitution surprise de Sihanouk par son Premier ministre, Lon Nol, le 18 mars 1970, il est fait prisonnier au Tchad, avec Raymond Depardon, en couvrant l’insurrection des Toubous. Avant de s’envoler pour Phnom Penh, Caron assure que ce sera son dernier reportage de guerre : « Je resterai à Phnom Penh, je n’en sortirai pas, je ne prendrai aucun risque. » Sur place, il a changé d’avis. Après avoir envoyé ses derniers clichés à Paris des scènes d’adolescents rigolards mobilisés par l’armée gouvernementale de Lon Nol et revêtant des treillis trop grands pour eux, il a loué une voiture et son chauffeur avec un autre journaliste, Guy Hannoteaux, et un coopérant, Michel Visot.

Plus au sud encore, on arrive dans la région du Bec de canard, frontalière avec le Vietnam. On s’arrête au hasard dans le village de Mun, à l’écart de la nationale 1. Avec sa route de terre en surplomb des rizières, ses buffles d’eau tirés par des gamins, sa succession de cabanes sur pilotis, en bois ou tôle, aux toits en feuilles de palme, et la traditionnelle jarre d’eau dans des courées impeccables, le village tient du prospectus touristique. Avec mon interprète khmer, Noch, nous abordons un homme qui prend le frais sur un caillebotis sous sa maison. Ngoung Thaï, 68 ans, est né ici, et n’en a jamais bougé. A-t-il entendu parler de la disparition d’étrangers dans la région ? « Jamais. Mais c’était la pagaille. » Le paysan se souvient très bien de ce début de guerre civile. Des soldats de tous bords traversaient régulièrement le village. Ceux de l’armée gouvernementale de Lon Nol, le Premier ministre qui venait de renverser Sihanouk, aidés par les Vietnamiens du Sud, alliés des Américains, étaient à la recherche des Viêt-congs, qui soutenaient les Khmers rouges. Et réciproquement.

Gilles Caron imaginait-il se fourrer dans pareil guêpier ? Le 5 avril, il est tombé dans une embuscade. Quelques jours après sa disparition, des journalistes ont vu sa voiture intacte sur le bord de la route, pas très loin d’ici. A-t-il été exécuté selon la méthode expéditive des Khmers rouges ? Ou fait prisonnier par les Viêt-congs, qui savaient qu’un journaliste pouvait être gagné à leur cause ? A-t-il alors succombé à la malaria, ou à un bombardement des B52 qui arrosaient la région ? Dans tout le Cambodge, bourreaux et victimes se côtoient. Aucune enquête n’a été menée par la justice pour établir les responsabilités du génocide. A ce jour, seul Duch, le directeur de Tuol Sleng (ou S-21), le centre de détention de Phnom Penh où furent torturés près de 20 000 Cambodgiens avant d’être massacrés, a été condamné le 3 février 2012 à la prison à perpétuité (1). Quatre autres dirigeants du Kampuchéa démocratique, le Cambodge de Pol Pot, mort en 1998 sans être vraiment inquiété, sont actuellement jugés dans l’indifférence générale. « Nous sommes bouddhistes, et les coupables seront punis lors de leur réincarnation, dit Mao Savath, qui ajoute avec humour : on demande simplement aux bonzes de prier pour qu’ils ne se réincarnent pas en aussi mauvaises personnes. Autrement, la prochaine fois, ils anéantiront entièrement le Cambodge. Et puis, qui est coupable ? » s’interroge-t-elle. Désormais, ce sont les Vietnamiens qui seraient responsables des drames du Cambodge…Ils auraient manipulé les Khmers rouges. On l’a entendu plusieurs fois. Alors que ce sont les Vietnamiens qui ont mis fin, début 1979, aux exactions de la bande à Pol Pot. La réalité est si atroce deux millions de morts, soit le tiers de la population que le Vietnamien, ennemi héréditaire, sert de bouc émissaire. La classe politique cambodgienne, elle, appelle à la « réconciliation nationale ». En visitant l’ancien centre de détention S21, on est frappé par l’image surprenante dans ce lieu de malheur de deux hommes souriant de conserve. Qui sont-ils ? L’un des sept survivants du centre et son bourreau, menant bras dessus, bras dessous, une « campagne de réconciliation » dans les coins reculés du pays !

Avant de partir, on demande à Mao Savath une faveur : l’autorisation de la photographier. Malicieuse, elle accepte, à la condition « de ne pas [la] torturer après… » Mao Savath a vu le procès de Duch à la télé. Chaque victime était photographiée en entrant au centre. Ces images bouleversantes d’hommes, de femmes, d’enfants au regard résigné témoignent de la folie collective. Le Cambodge veut l’oublier. Surtout ne pas remuer son histoire pestilentielle mettant en cause, dans le moindre village, des proches, des voisins. On comprend mieux pourquoi il n’y aura jamais d’enquête sur la disparition de Gilles Caron. Ce n’est pas faute de témoins. Car il y en a trop. Et ce qu’ils ont à dire est gênant à entendre.