C’est un film très pertinent, à la pointe de ce qui se fait en sciences humaines et sociales sur la Shoah. Depuis trois décennies, la recherche s’intéresse aux cadres moyens du régime, à leur univers mental, et à ce qui a permis que des gens qui n’étaient pas fous, n’avaient pas de problèmes pathologiques particuliers, aient pu considérer rationnellement le crime de masse comme un métier. Les structures nazies, ce ne sont pas seulement une élite et une masse exécutante. Ce sont aussi des cadres, dont Rudolf Höss fait partie. C’était un cadre très moyen, qui a terminé lieutenant-colonel, donc rien d’extraordinaire. Mais, dans ces structures, la fonction prime sur le grade. Et sa fonction à lui est de « gérer » je déteste ce mot, mais c’est celui utilisé par les nazis das Interessengebiet, la « zone d’intérêt ». Jonathan Glazer

Mon incompréhension est grande après la projection de ce film remarquable…L’absence du contexte pour le spectateur « normal » qui ne dispose pas d’un dossier presse dont les journalistes disposent pour écrire leur analyse est une faute…A la fin du film sur le dernier plan noir et sa musique lourde et angoissante, il y avait la possibilité de présenter une synthèse écrite pour confirmer l’existence de ce terrible personnage et d’expliquer la fin de son parcours…Mais aussi de redire ce qu’était Auschwitz et son bilan meurtrier. JP

L’INSTALLATION par Josué Morel

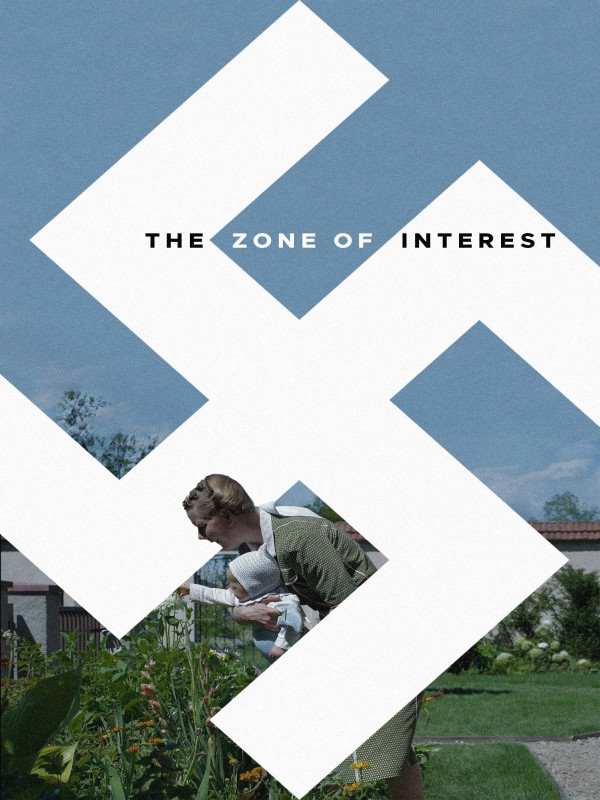

Depuis son passage à Cannes, où le film est arrivé empreint d’un parfum de mystère et reparti avec un Grand Prix, on sait ce que désigne « la zone d’intérêt » qui lui donne son titre, emprunté à une sordide expression employée par les SS eux-mêmes pour définir un périmètre de 40 km autour d’Auschwitz…Rien de moins que le cœur battant du processus génocidaire. Mais la zone d’intérêt, c’est peut-être d’abord le film lui-même qui, comme d’habitude chez Glazer, repose sur un concept fort voire même un peu plus fort à chaque nouveau projet, comme si le cinéaste radicalisait crescendo son approche. De loin, rien ou presque ne semble lier ses précédents films à La Zone…qui se concentre sur le quotidien de la famille de Rudolf Höss, l’un des maîtres d’œuvre de la Solution finale. Un trait commun les relie pourtant, chacun est envisagé comme un prototype arrimé à un dispositif à la fois formel et narratif, qu’il s’agisse de mettre en scène une femme confrontée à un enfant se présentant comme la réincarnation de son mari défunt avec Birth, de suivre, au gré de scènes improvisées, Scarlett Johansson qui conduit des inconnus à bord d’une voiture renfermant une caméra cachée dans Under The Skin ou encore de filmer ici la Shoah depuis le jardin d’un pavillon bourgeois en adoptant une logistique de tournage inédite, bien que peu perceptible à l’œil nu…Les acteurs déambulent dans un décor dénué d’éclairages artificiels et où n’est présent aucun membre de l’équipe technique.

Que ce parti pris soit impossible à déduire du film lui-même, sans avoir consulté le dossier de presse ou des entretiens donnés par le réalisateur, n’est pas un argument à balayer d’un revers de la main car la valeur d’un dispositif réside tout de même moins dans sa part conceptuelle aussi stimulante soit-elle que dans ce qu’il est en mesure de produire concrètement à l’écran. Le problème majeur du film tient au fond à une certaine naïveté. Glazer croit que la puissance indépassable du hors-champ suffit à rendre vertigineuse la description du quotidien des Höss…Les plans qu’il aligne sont autant de réceptacles semi-vides que le spectateur est invité à remplir mentalement des images indélébiles de la Shoah. L’idée est théoriquement passionnante, mais pas sans limites, d’autant plus que la mise en scène ne s’y tient pas complètement et témoigne d’une certaine lourdeur quand elle instille, de manière plus interventionniste, la trace du génocide au sein de la chronique de la vie familiale. Ainsi de la récurrence de la fumée des locomotives qui défilent en arrière-plan, notamment dans une scène où l’un des fils Höss s’amuse avec son train miniature près d’une piscine. De façon assez monolithique, le film n’est pas dynamique, au contraire, il piétine et ressasse les mêmes idées, Glazer relègue systématiquement l’horreur concentrationnaire au-delà des murs de la demeure ou neutralise l’image par des effets plus marqués. C’est par exemple le cas d’un beau monochrome rouge débordant d’un gros plan sur une fleur, que l’on peut interpréter de deux manières…Il s’agit autant d’un reflux soudain de la barbarie que d’un cache recouvrant tout entier l’écran. En somme, l’évocation de l’horreur et l’impossibilité de la montrer constitueraient les deux faces d’une même pièce que le film ferait pivoter sur elle-même, dans une suite de séquences tantôt désaffectées (la peinture de cette famille presque ordinaire), tantôt impressionnistes (les passages expérimentaux en négatif). On sent bien que le cinéaste cherche (et c’est tout à son honneur), mais le film donne rapidement l’impression de tourner à vide, de graviter autour de son principe sans réussir à lui donner véritablement chair. Assez logiquement, La Zone d’intérêt s’achève, à la faveur d’un raccord certes fulgurant avec un fond noir déchiré par l’ouverture d’une porte qui ramène l’action à notre époque, dans le musée-mémorial qu’accueille aujourd’hui l’ancien camp d’extermination…Du début jusqu’à la fin, Glazer aura filmé la Shoah comme une installation.

Avec La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer signe un film glaçant sur le quotidien de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz. Laissant les images de la Shoah hors champ, le cinéaste s’intéresse à ces exécutants qui ont fait de l’extermination leur métier. On a montré le film à un spécialiste du nazisme, afin qu’il éclaire pour nous le contexte de cette œuvre radicale, qui jette une lumière crue sur les mécaniques industrielles à l’œuvre dans le système nazi…

ENTRETIEN AVEC JOHANN CHAPOUTOT

DANS LE JARDIN DU MAL…

Quel est votre point de vue d’historien sur le film de Jonathan Glazer ? C’est un film très pertinent, à la pointe de ce qui se fait en sciences humaines et sociales sur la Shoah. Depuis trois décennies, la recherche s’intéresse aux cadres moyens du régime, à leur univers mental, et à ce qui a permis que des gens qui n’étaient pas fous, n’avaient pas de problèmes pathologiques particuliers, aient pu considérer rationnellement le crime de masse comme un métier. Les structures nazies, ce ne sont pas seulement une élite et une masse exécutante. Ce sont aussi des cadres, dont Rudolf Höss fait partie. C’était un cadre très moyen, qui a terminé lieutenant-colonel, donc rien d’extraordinaire. Mais, dans ces structures, la fonction prime sur le grade. Et sa fonction à lui est de « gérer » je déteste ce mot, mais c’est celui utilisé par les nazis das Interessengebiet, la « zone d’intérêt ».

Qu’est-ce que ce terme désigne exactement ? Les nazis conçoivent le complexe concentrationnaire dès le départ comme un lieu de production économique qui doit être rentable. Cet intérêt est financier, industriel et monétaire. Il y a de la production dans le complexe de Monowitz, l’un des trois ensembles que compte Auschwitz, avec Birkenau et Auschwitz et des travaux à Birkenau puisque les prisonniers construisent ce camp en permanence. La SS a compris que la logique industrielle est de baisser les salaires au maximum pour augmenter la marge. La main-d’œuvre concentrationnaire, on ne la paie pas et on va la louer à BMW, Mercedes, Opel, ou IBM. La SS va aussi créer jusqu’à une trentaine d’entreprises : des carrières, des mines…À Auschwitz, on va fabriquer des hydrocarbures synthétiques, du caoutchouc. Le grand cartel de la chimie allemande, IG Farben, s’installe à Monowitz. Dans le film, on voit bien que la notion de productivité est centrale. C’est tout ce qu’on attend de Rudolf Höss, qui est muté puis qui revient « gérer » Auschwitz parce que son successeur ne donne pas satisfaction…Il y a aussi cette réunion avec l’entreprise de construction des crématoires, alors que l’enjeu est de brûler beaucoup de corps sans que les structures en souffrent. Le film montre très bien, dans toute sa froideur, que, pour les nazis, l’enjeu est d’être sachlich. C’est un mot difficile à traduire, qui désigne le fait d’être objectif, professionnel, froid et réifiant, c’est-à-dire de transformer les gens en choses. La conférence de Wannsee, qui a lieu le 20 janvier 1942 et met au point l’organisation de la « solution finale », est une conférence du tableau Excel. On fait des statistiques, on définit des objectifs chiffrés, et des exécutants comme Höss sont chargés de les atteindre.

Dans le film, la question de l’idéologie antisémite et raciste est finalement peu présente…Le film est assez intelligent parce qu’il montre qu’on n’a même pas besoin de ça. On sait que c’est en toile de fond, mais l’idéologie raciste n’est que la conséquence de ce regard sachlich sur le monde. Dans le système nazi, vous n’êtes qu’une chose, performante ou non. L’utilité est un critère ontologique fondamental qui dicte si vous avez le droit de vivre. Pour une femme, typiquement, c’est faire au moins quatre enfants et bien les éduquer. Pour un homme, être un bon producteur économique et un bon sportif, pas pour la beauté du sport, mais pour être apte à la guerre. Les premières victimes des nazis sont des Allemands, non juifs, stérilisés en masse à partir de 1933 parce qu’ils sont considérés comme fous, handicapés ou malades héréditaires et ne présentent donc aucun intérêt économique et biologique.

On voit dans le film que, pour les Höss, l’avènement du nazisme a entraîné une élévation sociale. Était-ce l’un des leviers de ce système pour s’assurer la collaboration des cadres dont vous parliez plus tôt ? C’est l’un des ressorts majeurs de l’adhésion, je ne parle pas seulement de consentement, mais bien d’adhésion aux crimes nazis. Dans le cas de Höss, c’est un militant nazi de la première heure, qui a fait de la prison dans les années 1920 pour avoir tué un communiste. Quand il en est sorti, il a épousé une femme, Hedwig incarnée par Sandra Hüller, elle-même militante ethno-nationaliste.

Jonathan Glazer fait le choix de laisser le camp de concentration perpétuellement hors champ. Est-ce le meilleur parti à prendre, alors que la représentation de l’univers concentrationnaire au cinéma a souvent fait débat ? C’est d’une grande intelligence. Représenter la Shoah, c’est vraiment délicat. Auschwitz est à la fois un camp de concentration et un centre de mise à mort, ce qu’on appelle un camp d’extermination, mais il s’agit d’un abus de langage puisqu’on ne « campe » pas. On a des images des camps de concentration puisque les nazis eux-mêmes en faisaient. Mais du processus l’intérieur des chambres à gaz, nous n’avons rien. Les photos clandestines prises par les membres des Sonderkommandos montrent la crémation des corps, après le gazage.

Le film opère donc une mise à distance visuelle de l’horreur. Est-ce une mise à distance similaire qui a permis à des Rudolf Höss de participer à cette entreprise d’extermination ? Les premières tueries de masse commises par les nazis, ce sont les Einsatzgruppen de la SS et de la police allemande, qui ratissaient les villages derrière les opérations militaires du front de l’Est, faisaient monter les gens dans un camion, les éloignaient de quelques kilomètres et abattaient tout le monde. Cela se poursuivra jusqu’à la fin de la guerre, mais il y a un risque d’ensauvagement et de traumatisme pour ces soldats. Pour les épargner, en Europe occidentale, on décide de mettre en place des procédés industriels. On morcelle les tâches…Un homme ouvre le clapet sur le toit de la chambre à gaz, un autre verse les granulés de Zyklon B, un dernier referme le clapet. C’est la dilution de la responsabilité, personne n’a la sensation de tuer dans cette histoire et tout le monde se sent bien. À Auschwitz, les responsables nazis partent en voyage d’entreprise le temps d’un week-end à la montagne, avec les collègues et leur famille, à Sola-hütte.

Une nuit, la belle-mère de Rudolf Höss n’arrive pas à dormir à cause du bruit et du rougeoiement des fours. Elle quitte alors leur maison. Qu’illustre ce personnage de la société allemande de l’époque ? Ce que les nazis disaient, c’est que la population allemande avait du mal avec la mise en place de la « solution finale ». Tant qu’il s’agissait de récupérer de la vaisselle ou un piano dans l’appartement d’une famille juive qui avait disparu, ça allait. Mais, selon Himmler, quand il s’agissait du partenaire de pêche ou de leur voisin, ils se retrouvaient dans le bureau pour demander de le sauver. Joseph Goebbels, note aussi à plusieurs reprises dans son journal que les Allemands sont trop confits dans leur « sensiblerie humaniste ». Les nazis se voient comme une avant-garde, une élite politique et scientifique car le racisme est considéré comme de la science courageuse, une avant-garde morale pas forcément suivie par quatre-vingts millions d’Allemands. Pour moi, le personnage de la belle-mère est une métaphore de cette fracture.

Comment interprétez-vous la nausée dont est prise Rudolf Höss dans une scène du film ? A-t-on des traces de remords de la part des cadres nazis ? Là encore, je vois ça de manière métaphorique, car je ne sais pas ce qu’il en était pour Höss. Mais ce qu’on sait, c’est que, dans les Einsatzgruppen, les maux de ventre sont très fréquents. Ce n’est pas facile d’être violent, à moins d’être psychopathe. Et les psychopathes, il y en a très peu. Dans sa grande étude Des hommes ordinaires, l’historien Christopher Browning parle d’officiers qui ne participent pas aux tueries, car ils n’arrivent pas à se lever, ayant trop mal au ventre. Les corps lâchent.

Jonathan Glazer a déclaré au Guardian avoir fait un film qui ne parle pas du passé, mais de notre époque. Vous-même, dans l’essai Libres d’obéir (2020), établissez un lien entre l’organisation du IIIe Reich et le management moderne. Que raconte La Zone d’intérêt du monde contemporain ? C’est un film sur le carriérisme consumériste, utilitariste et égoïste, érigé encore aujourd’hui en valeur cardinale du capitalisme, mais aussi sur la réification. Pour Höss, la population des camps est du Menschenmaterial, du matériau humain. Ce que nous appelons aujourd’hui des ressources humaines. Cette réification est corrélée à un certain darwinisme social, avec l’idée que la vie est un combat, qu’il faut être performant parce qu’elle opère une sélection parmi les meilleurs. Cela structurait le monde des nazis et structure toujours le nôtre. Et enfin on voit, avec la pollution de la rivière qui se trouve près de chez les Höss, à quel point le nazisme est le paroxysme de l’anthropocène, qui rime avec une destruction systématique de l’environnement et des êtres humains. Tout est considéré comme un fonds d’énergie dans lequel on va puiser jusqu’à épuisement. Ça aussi, c’est très actuel.

Critique d’un immense choc de cinéma par Antoine Desrues

Dix ans après l’incroyable Under the Skin, le trop rare Jonathan Glazer est de retour avec La Zone d’intérêt porté par Sandra Hüller et Christian Friedel. Si ce vague projet d’adaptation du roman polémique de Martin Amis a fait couler beaucoup d’encre depuis sa présentation à Cannes, c’est peut-être parce qu’on n’en savait rien, mis à part son contexte tétanisant comme la vie quotidienne à Auschwitz de Rudolf Höss, le commandant du camp de concentration. Reparti avec le Grand Prix, Glazer n’a pas seulement signé une œuvre au dispositif magistral, mais un chef-d’œuvre cauchemardesque qui nous hante depuis notre premier visionnage.

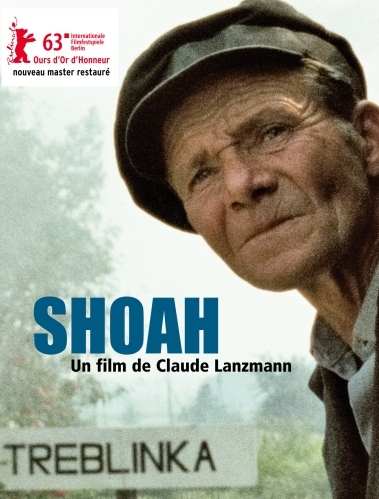

(DE)VOIR DE MÉMOIRE…La Zone d’intérêt possède deux transitions en fondu assez marquées. La première intervient lors d’un gros plan sur le commandant Höss, dans un ciel pâle chargé de fumée, avant que tout l’écran ne devienne blanc. La seconde emplit l’image d’un rouge sang agressif, couleur d’une fleur du jardin de la famille nazie. Dans les deux cas, cette disparition du figuratif s’accompagne du dispositif majeur du film de Jonathan Glazer…Ce qu’il ne peut pas nous montrer, il nous le fait entendre par les cris lointains des victimes de la Shoah et le son régulier de coups de feu. Mais il y a plus à retenir de cette suspension stylistique. Pour peu qu’on cligne des yeux pendant les deux fondus, il est probable que la persistance rétinienne fasse son office et laisse percevoir une trace des formes précédemment représentées. Voilà ce que filme le réalisateur d’Under the Skin une empreinte contradictoire, à la fois évanescente et indélébile, une plaie béante de l’Histoire dont les nazis ont essayé de masquer l’existence. Alors que le médium audiovisuel a acquis une importance historique fondamentale avec la Seconde Guerre mondiale, l’Holocauste l’a mis en échec par son manque de sources. Encore aujourd’hui, l’éthique du septième art est interrogée par ce caillou dans la chaussure, dont il sera impossible de se débarrasser. Puisqu’il a été incapable de capter l’horreur lorsqu’elle se produisait, le cinéma n’a désormais à sa disposition que le témoignage ou la reconstitution. Mais comment représenter l’irreprésentable ? Comment éviter la fameuse “abjection” tant décriée par Jacques Rivette face à son esthétisation ? Comment montrer sans manipuler ? Ce champ de mines, Jonathan Glazer le navigue avec un brio que l’on pensait jusque-là réservé à une poignée d’œuvres essentielles, à commencer par Shoah de Claude Lanzmann. Comme à son habitude, le cinéaste britannique est épaulé par la force de son concept, librement adapté du livre de Martin Amis. La zone d’intérêt du titre, qui définissait pour les nazis les 40km² entourant Auschwitz, a ici un double sens. Pour Rudolf Höss et sa famille, il s’agit moins du camp d’extermination que de la maison qui l’accole et qu’ils ont investie. Voilà le cadre quasi-exclusif du long-métrage, dont l’absurdité nous éclate au visage dès cette séquence introductive d’anniversaire. Après avoir reçu un cadeau sur le porche, l’Obersturmbannführer part “travailler”, son cartable à la main, à quelques mètres à peine. La caméra, elle, restera dans le confort de cette frontière, marquée par une palissade et des barbelés.

INDÉCENCE DU MAL…Si cette barrière devient la colonne vertébrale du film, elle porte en elle toute la justesse du procédé. La Zone d’intérêt est avant tout un film sur un hors-champ tétanisant, mais il ne profite pas de cet effet pour seulement esquiver le piège de la reconstitution nauséabonde. Pour dépeindre l’horreur de la Shoah, il faut une autre forme de monstration et d’exhibition, celle d’un jardin d’Eden indécent, un coin de paradis avec piscine parfaitement entretenu par Rudolf et sa femme Hedwig. D’un simple travelling latéral, Jonathan Glazer souligne toute l’obscénité de cette opulence et son cloisonnement de la réalité. La proximité de ce contraste en devient d’autant plus dérangeante que les résidents s’en accommodent. Dans un bruit de fond permanent, la rythmique des machines et les cris qui émanent d’Auschwitz envahissent l’espace, s’imposent à nos oreilles comme à celles des personnages. D’abord assourdissant et agaçant, ce travail du montage sonore finit par s’effacer dans le flux des scènes, par ne plus se faire entendre. Là réside la profonde modernité du film car l’empreinte est bien éternelle, tant qu’on choisit de la remarquer. Pour activer la persistance rétinienne, il faut encore ouvrir les yeux. Le décor n’est pas imperméable aux signes et aux métonymies du génocide, qu’il s’agisse des toits du camp ou de la fumée lointaine d’une locomotive. La famille Höss préfère juste les occulter, ce qui glace plus le sang que toute atrocité filmée en plein cadre.

UN DISPOSITIF BRILLANT…Jonathan Glazer est le premier à évoquer son long-métrage pour ses tâtonnements et pour sa fabrication viscérale qui se refuse à des interprétations trop arrêtées. Toutefois, son ambition de cinéma cherche clairement à esquiver la peinture confortable du nazi en tant que monstre sanguinaire, figure inhumaine dans laquelle il serait impossible de se projeter. Ce qui dérange dans ce film c’est la normalité aberrante de ce quotidien, si proche de nous, et captée la plupart du temps dans des plans fixes qui encapsulent cette apathie immuable et rigide. On pense à la fameuse “banalité du mal” d’Hannah Arendt, à cette médiocrité ordinaire rarement filmée dans une fiction avec autant de justesse. En se refusant à des péripéties trop définies si ce n’est la crainte de perdre la maison, le film montre ses protagonistes en train de vivoter dans cet espace clos à la manière de poissons rouges qui ont perdu, comme le disait Arendt, le “pouvoir de penser”. Il ne reste, au fond, que la bassesse de parvenus fiers de leur escalade sociale par le massacre de millions de personnes, ce qu’Hedwig incarne avec une fierté terrifiante. Là où Under the Skin avait recours à des caméras cachées pour les séquences dans le van de Scarlett Johansson, Glazer opte ici pour un plateau bardé de caméras, laissant les acteurs libres de déambuler comme s’ils étaient des rats de laboratoire “objectivement” observés. On serait même tenté de percevoir dans ce parti-pris l’une des clés de voûte d’une filmographie réduite avec 4 longs-métrages en 23 ans, mais ô combien riche. Du gangster à la retraite de Sexy Beast à l’extraterrestre d’Under the Skin en passant par la New-yorkaise bourgeoise de Birth, les personnages de Glazer apprennent à s’adapter à un environnement qui leur résiste dans un premier temps. La différence majeure, c’est que La Zone d’intérêt montre des hommes et des femmes déjà en pleine possession de l’enfer qu’ils habitent. Si les précédents films du cinéaste étaient des études sur l’amour, son dernier-né ne serait-il pas son négatif nécessaire, son auscultation de la haine ?

DÉBORDEMENTS…L’épure de cette mise en scène, aux airs d’assemblage de caméras de surveillance, segmente par son montage virtuose la prison dans laquelle choisit de s’enfermer la famille Höss. Les premières minutes dans la maison, où l’on suit une jeune servante passant de pièce en pièce, ne servent pas qu’à recomposer avec limpidité la topographie du décor. Elles dressent une hiérarchie, et même une ingénierie de l’espace, synthétisée dans ce plan fonctionnel du camp exposé par un ingénieur nazi. Tout est dans le geste, dans l’implacable répétition symétrique d’une vie, où l’on passe son temps à allumer ou éteindre des interrupteurs, à ouvrir ou fermer des portes. Par certains appels téléphoniques et autres lettres récitées, Glazer appuie la fabrication bêtement administrative de la solution finale, tout en marquant par son hors-champ l’industrialisation de la mort à grande échelle. C’est même tout le paradoxe de l’idéologie nazie, derrière ses fantasmes de verdure et d’une nature avec laquelle “l’homme supérieur” serait en osmose, il n’y a plus qu’une mécanique s’exprimant par le mouvement au sein de la fixité des plans. Là encore, les images du réalisateur dérangent par leur simplicité évocatrice, qu’elles filment la cheminée d’un four crématoire ou le flux d’un cours d’eau utilisé comme dépotoir, l’une des séquences les plus traumatisantes du métrage…Il faut d’ailleurs s’attarder sur cette scène, où Rudolf et ses enfants entrent en contact avec des cendres lâchées dans la rivière. Si l’horreur de l’Holocauste déshumanise ses victimes au point de traiter les restes des corps comme des déchets et de les recycler comme engrais pour le jardin, dans une boucle d’une précision effrayante, c’est bien que l’annihilation totale est impossible. Alors que le film oppose deux mondes dont les dirigeants refusent la connexion, la métonymie du génocide juif devient débordement. Le hors-champ ne peut plus le rester et se doit d’expulser, de s’expurger. On en revient à la persistance rétinienne, à ces empreintes d’un passé qu’on ne peut plus ignorer et auxquelles le commandant d’Auschwitz se confronte dans une dernière séquence aussi courageuse que magistrale. D’un simple raccord, Jonathan Glazer cligne à son tour des yeux et nous ramène à la nécessité de préserver cette mémoire depuis un couloir sombre. Au même titre que les fondus colorés, le film s’ouvre et se conclut par des écrans noirs, sublimés par la musique dissonante de Mica Levi. Glazer les présente comme un sas pour entrer et sortir de sa fiction, mais ils sont aussi les toiles parfaites pour y projeter les formes et les spectres qui nous hantent. Pour cela, encore faut-il garder les yeux ouverts.

ENTRETIEN AVEC JONATHAN GLAZER

par Philippe LEMOINE.

Pourquoi et comment avez-vous choisi d’adapter le roman de Martin Amis, La zone d’intérêt ? J’ai choisi de m’inspirer du livre, qui est une fiction, avant de m’intéresser à la véritable histoire de la famille de Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz. J’ai beaucoup étudié les archives du camp et notamment les témoignages des personnes qui travaillaient au service de la famille. Surtout un récit qui évoque cet épisode où la femme de Rudolf Höss n’est pas contente qu’il soit muté, car elle considérait leur situation comme une véritable réussite. Ça en dit long sur elle…

Pourquoi avoir choisi de ne jamais montrer l’horreur du camp ? J’ai pris le parti de ne rester que d’un seul côté du mur. Les images des camps, on les connaît, on les a déjà vues. Je n’étais pas à l’aise avec l’idée de les restituer dans mon film. J’ai fait le choix de retranscrire l’atrocité d’Auschwitz-Birkenau via la bande-son. C’est elle qui rappelle en permanence l’ignominie de la barbarie nazie. Cela a demandé un travail titanesque qui a duré un an. C’est presque un film dans le film.

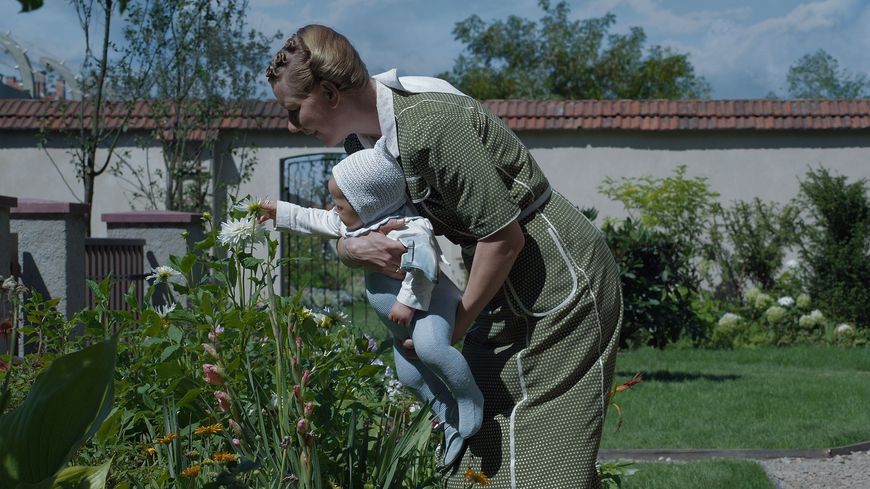

Où avez-vous tourné le film ? Dans une maison située juste à l’extérieur du camp. Nous étions à une centaine de mètres de la vraie villa. Nous avons aménagé le jardin, conformément à toutes les photographies que nous avons retrouvées dans un album de famille. Des clichés avec des enfants qui jouent…Des images très importantes qui ont guidé nombre de nos décisions artistiques.

On ne voit pas d’images du camp sauf celles, à la fin, de femmes de ménage qui à notre époque, nettoient différentes salles du musée. Pourquoi ? Je les ai vues un matin, lors d’une de nos nombreuses visites. Cela m’a semblé être un acte très puissant, un mélange d’humilité mais aussi de force vu ce qu’elles nettoient des vestiges de l’horreur. C’était donc une image très précieuse qui me semblait être exactement l’antithèse de ce que Hoss imaginait pour l’avenir. L’idée d’un musée en l’honneur et à la mémoire des personnes assassinées n’était pas, j’en suis sûr, dans son esprit.

Vous avez l’impression que toute cette horreur pourrait se reproduire ? Oui je le crois. Il y a eu des atrocités avant et depuis. Le film peut se voir comme un avertissement. Ce n’est pas un pan de l’histoire sur lequel on peut fermer la porte, bien au contraire. C’est mon message. Il faut la regarder au présent. Ce mal est toujours sous-jacent, c’est dans la nature humaine. Ce qui est terrifiant, bien sûr, mais il vaut mieux en parler que de fermer les yeux.

NAZISME ET CINEMA…

Tout commence par un écran noir, interminable, tandis que des notes lancinantes et douloureuses viennent déjà heurter notre tranquillité, nous avertir que la sérénité qui lui succèdera sera fallacieuse. La première scène nous donne à voir une image bucolique, celle d’une famille au bord d’une rivière par une journée éclatante. Celle de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943, qui habite avec sa famille dans une villa avec jardin, juste derrière les murs du camp. À qui ignorerait l’histoire, la vie de cette famille semblerait de prime abord presque « normale ». Un air de vacances et de gaieté flotte dans l’air. Les corps s’exhibent, en pleine santé. Pourtant c’est dans cette normalité, cette banalité que réside toute l’horreur, omniprésente, dans chaque son, chaque arrière-plan, chaque hors-champ. Cette zone d’intérêt, ce sont les 40 kilomètres autour du camp, ainsi qualifiés par les nazis. Une qualification qui englobe déjà le cynisme barbare de la situation. La biographie de Rudolf Höss avait inspiré La mort est mon métier de Robert Merle, puis le roman The Zone of Interest de Martin Amis (2015) dont le film est adapté. Il décrit le quotidien de cet artisan de l’horreur avec Hedwig, son épouse et leurs cinq enfants.

Avant même le premier plan, ce qui nous interpelle, c’est le son, incessant, négation permanente de la banalité des scènes de la maisonnée. C’est le bruit d’un wagon. Ce sont des cris étouffés. Ce sont des coups de feu. Ce sont des aboiements. Ce sont ces ronronnements terrifiants et obsédants des fours crématoires. Mais c’est l’arrière-plan aussi qui teinte d’horreur tout ce qui se déroule au premier, cette indifférence criante qui nous révulse. C’est la vue de cette cheminée, juste au-dessus du jardin, dont une fumée noire s’échappe, sans répit. Ce sont les barbelés. C’est ce prisonnier qui s’affaire dans le jardin du Commandant. C’est la vue de ces trains qui ne cessent d’arriver. Ce sont ces os que charrie la rivière. L’horreur est là, omniprésente, et pourtant insignifiante pour les occupants de la zone d’intérêt qui vivent là comme si de rien n’était, comme si la mort ne se manifestait pas à chaque seconde. La vie est là dans ce jardin, entre le père qui fume, les pépiements des oiseaux et les cris joyeux des enfants, éclaboussant de son indécente frivolité la mort qui sévit constamment juste à côté. La « banalité du mal » définie par Hannah Arendt représentée dans chaque plan. Hedwig Höss se glorifie même d’être gratifiée du titre de « reine d’Auschwitz » par son mari. Hedwig est en effet très fière, de son statut, de ce qu’elle fait de sa maison, surtout de son jardin, avec sa serre et sa piscine. Son havre de paix au cœur de l’horreur absolue. Son mari est muté. Pour elle, l’horreur absolue s’inscrit cependant là, dans la perspective de devoir déménager de son « paradis ». Cette « zone d’intérêt » qu’elle ne quitterait pour rien au monde. Ce cliché de propagande nazie.

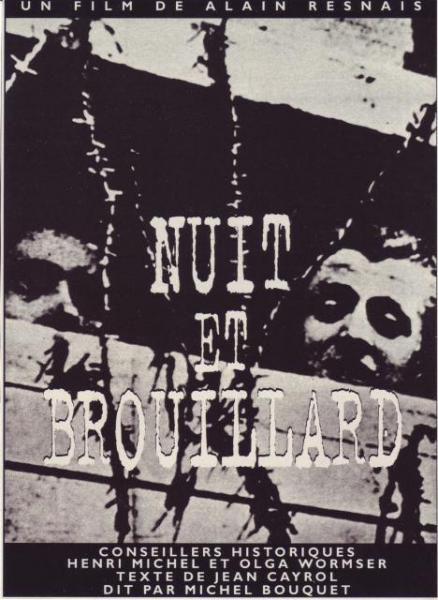

Claude Lanzmann dont le documentaire Shoah, reste l’incontournable témoignage sur le sujet, avec également le court-métrage d’Alain Resnais, Nuit et brouillard écrivit ainsi…L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible, prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. Le film de Glazer a cette intelligence-là de ne jamais montrer l’intransmissible. L’imaginer est finalement plus parlant encore. Ainsi, nous ne voyons rien de ce qui se déroule dans le camp mais nous le devinons. Nous ne voyons que des objets appartenant aux déportés qui contiennent en eux des destins tragiques et racontent la folie des hommes, un manteau de fourrure, des vêtements d’enfants, des bijoux, ou ce rouge à lèvres appartenant à une déportée qu’Hedwig s’applique soigneusement, et dans cette application en apparence insignifiante s’insinue le souffle glaçant de la mort qui la sous-tend. Le film adopte la retenue qui sied au sujet, au respect des victimes dont l’absence à l’image ne contribue pas à les nier mais n’est que le reflet de ce qu’elles étaient pour leurs bourreaux, des chiffres, des êtres dont on occultait sans état d’âme l’humanité. Le dénouement leur rend la lumière et la dignité. Le film a été tourné à Auschwitz même, encore une fois avec ce souci, de respect des victimes et de fictionnaliser le moins possible. Pas d’esthétisation. Pas de lumière artificielle. Le sentiment de contemporanéité n’en est que plus frappant.

Sandra Hüller au générique de deux films remarquables en compétition du Festival de Cannes 2023, elle incarne Sandra dans Anatomie d’une chute de Justine Triet et palme d’or, Elle est impressionnante d’opacité, de froideur, de maitrise, d’ambiguïté. Révélée à Cannes en 2016 dans Toni Erdmann. Ici, dans le rôle d’Hedwig, elle est carrément glaçante. Elle se délecte à essayer un manteau de fourrure trop grand pour elle dont il est aisé de deviner l’origine. Elle distribue des vêtements à ses amis dont la provenance ne fait aucun doute là non plus. Elle est si fière d’être cette femme à la vie si privilégiée, clamant qu’elle a une vie « paradisiaque » dans ce jardin qu’elle montre avec orgueil à sa mère, comme cette chambre d’enfant où elle l’héberge, avec fenêtre sur les miradors et cheminées. Elle est monstrueuse dans l’apparente normalité de ses gestes et paroles, et laissant même éclater toute sa violence lorsqu’une assiette n’est pas là où elle doit être. Ou quand elle demande à « Rudolf » de l’emmener encore dans ce spa italien…Tandis que rugissent les fours crématoires, et la mort, alors qu’elle ne pense qu’à jouir de la vie, sans scrupules. Pour le Commandant (Christian Friedel), seule compte la fierté de servir le 3ème Reich. Obstinément. Des industriels viennent louer les qualités de leurs fours, comme s’il s’agissait d’un quelconque produit industriel. Comment ne pas avoir la nausée devant l’ignominieuse distance et l’abominable froideur avec lesquelles ils discutent des modalités de la solution finale et du principe d’un « four crématoire circulaire » ? Les réunions des directeurs de camps sont aussi nauséeuses dans leur apparence ordinaire. Il est question d’efficacité, de rendement, de logistique. Comme si rien de tout cela ne concernait des êtres humains, et leur mort atroce.

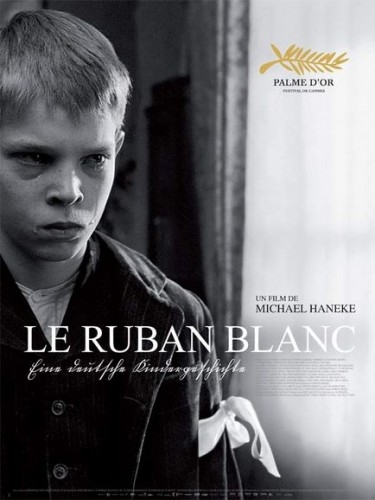

Une folie qui semble contaminer jusqu’aux enfants quand l’un enferme son frère dans la serre. On pense alors au chef-d’œuvre de Michael Haneke, Le ruban blanc. Ce ruban blanc, dans le film d’Haneke, c’est le symbole d’une innocence ostensible qui dissimule la violence la plus insidieuse et perverse. Ce ruban blanc, c’est le signe ostentatoire d’un passé et de racines peu glorieuses qui voulaient se donner le visage de l’innocence. Ce ruban blanc, c’est le voile symbolique de l’innocence qu’on veut imposer pour nier la barbarie, et ces racines du mal qu’Haneke nous fait appréhender avec effroi par l’élégance moribonde du noir et blanc. Ces châtiments que la société inflige à ses enfants en évoquent d’autres que la société infligera à plus grande échelle, qu’elle institutionnalisera même pour donner lieu à l’horreur suprême, la barbarie du XXème siècle. Cette éducation rigide va enfanter les bourreaux du XXème siècle dans le calme, la blancheur immaculée de la neige d’un petit village a priori comme les autres. La forme, comme dans le film de Glazer, démontre alors toute son intelligence, elle nous séduit d’abord pour nous montrer toute l’horreur qu’elle porte en elle.

Je ne saurais citer un autre film dans lequel le travail sur le son est aussi impressionnant que dans La Zone d’intérêt, la forme sonore tellement au service du fond, parmi les films récents, je songe au long-métrage de Vincent Maël Cardona, Les Magnétiques mais le sujet est à des années-lumière de celui du film de Glazer. Cette dichotomie permanente entre ce vacarme et l’indifférence qu’il suscite. Ce grondement incessant qui nous accompagne des jours après. Les musiques composées par Mica Levi et les sons du concepteur sonore Johnnie Burn sont pour beaucoup dans la singularité de cette œuvre et dans sa résonance. Ces dissonances qui constamment nous rappellent que tout cela n’a rien de normal, qui nous oppressent. Et au cas où nous aurions souhaité occulter ce que ces sons représentent, ce qui se joue là, derrière les discussions sur la façon d’agencer le jardin ou les jeux des enfants, un écran brusquement rouge vient nous heurter, comme un écho à l’écran noir du début, nous signifiant bien que ce paradis bucolique masque un enfer, que le vert qui envahit l’écran n’est là que pour masquer le rouge qui déferle à quelques mètres. Seules des parenthèses en négatif laissent éclater un peu d’humanité, et peut-être le départ anticipé de la mère d’Hedwig avec un mot dont nous ne connaîtrons pas la teneur et dont on a envie de croire qu’il dénonce l’horreur, et qui pourtant a elle aussi profité des déportés, en l’occurrence ses anciens patrons. C’est tout. Pas d’autre lueur d’espoir.

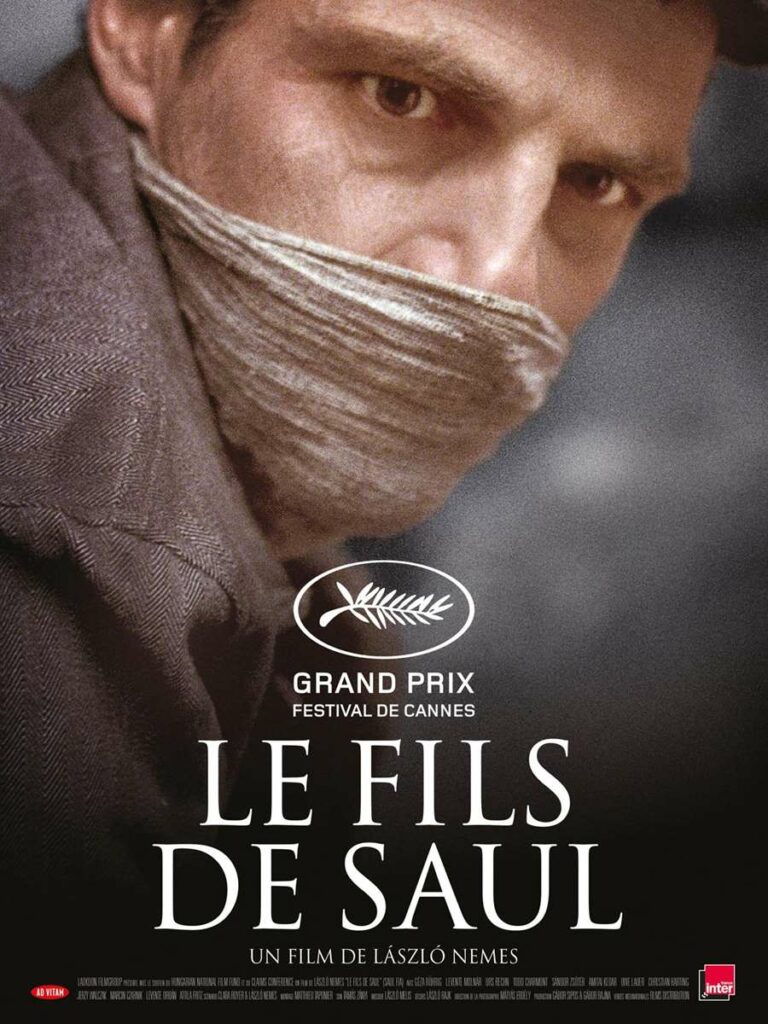

En 2015, avec Le Fils de Saul, László Nemes nous immergeait dans le quotidien d’un membre des Sonderkommandos, en octobre 1944, à Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est alors membre de ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums où il est chargé de « rassurer » les Juifs qui seront exterminés et qui ignorent ce qui les attend, puis de nettoyer…Quand il découvre le cadavre d’un garçon en lequel il croit ou veut croire reconnaître son fils. Tandis que le Sonderkommando prépare une révolte, la seule qu’ait connue Auschwitz, il décide de tenter l’impossible…Offrir une véritable sépulture à l’enfant afin qu’on ne lui vole pas sa mort comme on lui a volé sa vie, dernier rempart contre la barbarie. La profondeur de champ, infime, renforce cette impression d’absence de lumière, d’espoir, d’horizon, nous enferme dans le cadre avec Saul, prisonnier de l’horreur absolue dont on a voulu annihiler l’humanité mais qui en retrouve la lueur par cet acte de bravoure à la fois vain et nécessaire, son seul moyen de résister. Que d’intelligence dans cette utilisation du son, de la mise en scène étouffante, du hors champ, du flou pour suggérer l’horreur ineffable, ce qui nous la fait d’ailleurs appréhender avec plus de force encore que si elle était montrée. László Nemes s’est beaucoup inspiré de Voix sous la cendre, un livre de témoignages écrit par les Sonderkommandos eux-mêmes.

Avec le plus controversé La vie est belle, Benigni a lui opté pour le conte philosophique, la fable pour démontrer toute la tragique et monstrueuse absurdité à travers les yeux de l’enfance, de l’innocence, ceux de Giosué. Benigni ne cède pour autant à aucune facilité, son scénario et ses dialogues sont ciselés pour que chaque scène « comique » soit le masque et le révélateur de la tragédie qui se « joue ». Bien entendu, Benigni ne rit pas, et à aucun moment, de la Shoah mais utilise le rire, la seule arme qui lui reste, pour relater l’incroyable et terrible réalité et rendre l’inacceptable acceptable aux yeux de son enfant. Benigni cite ainsi Primo Levi dans Si c’est un homme qui décrit l’appel du matin dans le camp…Tous les détenus sont nus, immobiles, et Levi regarde autour de lui en se disant Et si ce n’était qu’une blague, tout ça ne peut pas être vrai…C’est la question que se sont posés tous les survivants, comment cela a-t-il pu arriver ? ». Tout cela est tellement inconcevable, irréel, que la seule solution est de recourir à un rire libérateur qui en souligne le ridicule. Le seul moyen de rester fidèle à la réalité, de toute façon intraduisible dans toute son indicible horreur, était donc, pour Benigni, de la styliser et non de recourir au réalisme. Quand il rentre au baraquement, épuisé, après une journée de travail, il dit à Giosué que c’était « à mourir de rire ». Giosué répète les horreurs qu’il entend à son père comme « ils vont faire de nous des boutons et du savon », des horreurs que seul un enfant pourrait croire mais qui ne peuvent que rendre un adulte incrédule devant tant d’imagination dans la barbarie « Boutons, savons : tu gobes n’importe quoi » et n’y trouver pour seule explication que la folie « Ils sont fous ». Benigni recourt à plusieurs reprises intelligemment à l’ellipse comme lors du dénouement avec ce tir de mitraillette hors champ, brusque, violent, où la mort terrible d’un homme se résume à une besogne effectuée à la va-vite. Les paroles suivantes le « C’était vrai alors » lorsque Giosué voit apparaître le char résonne alors comme une ironie tragique. Et saisissante.

Autre approche dans La Liste de Schindler de Spielberg dont le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski avec ces splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage, l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène mais qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité, la musique poignante de John Williams par laquelle il est impossible de ne pas être ravagé d’émotions à chaque écoute…Musique solennelle et austère qui sied au sujet les 18 premières minutes sont d’ailleurs dénuées de musique avec ce violon qui larmoie, voix de ceux à qui on l’a ôtée, par le talent du violoniste israélien Itzhak Perlman, qui devient alors, aussi, le messager de l’espoir, et le message d’espérance malgré toute l’horreur en font un film bouleversant et magistral. Et cette petite fille en rouge que nous n’oublierons jamais, perdue, tentant d’échapper au massacre et qui fait prendre conscience à Schindler de l’individualité de ces juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché.

Avec The Zone of Interest, Jonathan Glazer prouve d’une manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement, par des plans fixes, en nous en montrant le contrechamp, reflet terrifiant de la banalité du mal, non moins insoutenable, dont il signe une démonstration implacable. Cette image qui réunit dans chaque plan deux mondes qui coexistent et dont l’un est une insulte permanente à l’autre est absolument effroyable. Si cette famille nous est montrée dans sa quotidienneté, c’est avant tout pour nous rappeler que la monstruosité peut porter le masque de la normalité. L’intelligence réside aussi dans la fin, qui avilit le monstre et le fait tomber dans un néant insondable tandis que nous restent les images de ce musée d’Auschwitz dans lequel s’affairent des femmes de ménage, au milieu des amas des valises, de chaussures et de vêtements, et des portraits des victimes. C’est d’eux dont il convient de se souvenir. De ces plus de cinq millions de morts tués, gazés, exterminés, parfois par des journées cyniquement ensoleillées. Un passé si récent comme nous le rappellent ces plans de la maison des Höss aujourd’hui transformée en mémorial. Une barbarie passée contre la résurgence de laquelle nous avons encore trop peu de remparts. Le film s’achève par un écran noir accompagné d’une musique lugubre, là pour nous laisser le temps d’y songer, de nous souvenir, de respirer après cette plongée suffocante, et de reprendre nos esprits et notre souffle face à l’émotion qui nous submerge. Un choc cinématographique. Un choc nécessaire. Pour rester en alerte. Pour ne pas oublier les victimes de l’horreur absolue mais aussi que le mal peut prendre le visage de la banalité. Un film brillant, glaçant, marquant, incontournable. Avec ce quatrième long-métrage Jonathan Glazer a apporté sa pierre à l’édifice mémoriel…Vous ne ressortirez pas indemnes. Vous ne pourrez pas l’oublier. Voyez-le, impérativement.

ENTRETIEN AVEC SANDRA HÜLLER par Nathan Merchadier .

L’actrice allemande Sandra Hüller s’impose comme une figure majeure du cinéma mondial grâce à sa performance puissante dans le film Anatomie d’une chute (2023), primé à Cannes, aux Golden Globes. La comédienne impressionne encore dans La Zone d’intérêt, dans lequel elle joue la femme d’un commandant d’Auschwitz. Remarquée pour son rôle de femme d’affaires ambitieuse dans le film Toni Erdmann (2016), l’actrice Sandra Hüller (45 ans) est depuis devenu l’un des visages les plus en vogue du cinéma allemand et international. Avec sa performance puissante et trouble de romancière accusée de meurtre dans l’acclamé Anatomie d’une chute (2023) de Justine Triet, Palme d’or au dernier Festival de Cannes, elle est largement pressentie pour remporter un ou plusieurs trophées d’interprétation aux prochaines cérémonies des Oscars et des Césars 2024. Rencontre avec une artiste essentielle.

Quelle a été votre première réaction en découvrant le scénario du film ? Je pense que le scénario n’a pas été pas l’élément le plus important. Ce qui m’intéressait, c’était surtout ce que Jonathan Glazer voulait en faire. En réalité, il ne se passe pas grand chose dans le script de La Zone d’intérêt. Nous assistons simplement à la vie paisible d’une famille qui finit par se disputer pour savoir si elle doit rester dans la maison qui a vu grandir ses enfants. C’est donc davantage les éléments qu’il a voulu ajouter à cette histoire et son approche globale de ce sujet difficile qui m’a intéressée.

Comment vous êtes-vous préparée à affronter un tel morceau d’histoire ? Je ne me suis pas réellement préparée à ce rôle. Tout d’abord, j’ai dû me convaincre que je voulais faire partie de ce film. J’ai mis beaucoup de temps avant de franchir le pas, parce que ce projet aurait pu mal tourner…Être une actrice allemande qui tourne dans un énième film sur l’holocauste, j’ai d’abord pensé que j’avais d’autres choses à faire. Finalement, les conversations que nous avons eues avec Jonathan ont été très importantes afin qu’il m’explique la tonalité qu’il voulait donner à ce film. Placer la maison dans laquelle le film a été tourné juste à côté du camp de concentration d’Auschwitz, reconstruire le jardin à l’identique par rapport à celui de la famille dont le film est inspiré…Tous ces détails ont été très cruciaux pour moi.

J’ai lu que dans certaines scènes du film, vous ne saviez pas que vous étiez filmée… Nous avons toujours su que nous étions filmés parce qu’il y avait plusieurs caméras dans la maison, mais nous ne savions pas sous quel angle. C’était intimidant, mais en même temps, j’ai trouvé qu’il était nécessaire de procéder de cette manière car l’absence d’interruptions techniques vous donne un certain espace pour jouer en tant qu’acteur. Cela donne à notre esprit la latitude nécessaire pour ressentir le vide que les personnages que nous incarnons ont pu éprouver, pour ressentir la culpabilité de ces personnes. Le fait d’être observée toute la journée en tant qu’Allemand, dans cette maison, par quelqu’un dont la famille a été touchée par la Shoah, cela fait quelque chose.

Y a-t-il eu une part d’improvisation pendant le tournage du film ? Nous avons des souvenirs différents sur ce sujet. L’acteur Christian Friedel, qui joue Rudolf Höss, dit que oui, mais moi je ne me souviens pas vraiment. Pour tout vous dire, je n’aime pas vraiment procéder comme cela, surtout avec des personnages historiques. Je ne sais pas comment ces gens parlaient, alors j’essaie d’éviter les moments d’improvisation. Mais, bien sûr, dans une période de 45 minutes avec plus de dix caméras qui tournent, parfois vous ne savez pas quoi faire et cela donne lieu à des situations inattendues.

Hedwig semble très sensible lorsqu’il s’agit de sa famille mais dans un grand déni lorsqu’il s’agit de la tragédie qui se déroule à quelques pas de chez elle…J’ai évité de créer un personnage complexe. Je pense que j’ai voulu montrer une femme très simple, très vide, stupide et froide. La complexité de ce personnage a été ajoutée par tout ce qui nous a entourés durant le tournage. J’ai finalement essayé de rendre Hedwig Höss aussi ennuyeuse que possible.

J’imagine que la réalisation de ce film a été une expérience très difficile. Comment vous êtes-vous protégée durant ce tournage ? Ce n’était une tâche facile pour personne, mais quand vous êtes près d’un camp d’extermination, toutes ces choses n’ont plus vraiment d’importance. En mettant ce tournage en perspective avec les choses qui se sont réellement passées là-bas, ce n’est rien. Il s’agit juste d’une poignée d’acteurs qui essaient de tourner un film. Aussi, je ne pense pas que je me sois tellement protégée parce que la façon d’interpréter mon personnage n’exige aucuns éléments propres à ma personnalité. Enfin, l’équipe du film a été très bienveillante et attentive, donc je n’ai pas eu à me protéger de quoi que ce soit. Je pense que la protection s’est faite avant, lorsque j’ai décidé de l’approche que j’allais adopter pour ce tournage.

Vous avez enchaîné le tournage de La Zone d’intérêt avec celui d’Anatomie d’une chute en France ainsi qu’avec celui du film allemand Sisi und Ich (2023). Comment avez-vous vécu ces changements de registres ? J’ai commencé par le tournage de La Zone d’intérêt, puis Sisi und Ich, qui est actuellement dans les salles de cinéma françaises, et enfin avec celui d’Anatomie d’une chute. Quand j’ai eu ce corpus d’œuvres devant moi, je me suis demandée comment j’allais pouvoir réussir à passer d’un projet à l’autre. J’ai donc essayé de créer une sorte de carte de repères en moi. Cela a été très utile pour incarner le personnage de Sandra dans Anatomie d’une chute, après celui d’Hedwig Höss dans La Zone d’intérêt parce qu’ils sont complètement à l’opposé.

Y a-t-il eu un film plus compliqué à tourner que les autres ? Je ne vois pas les choses de cette manière. Il y avait des difficultés pour tous ces personnages à différents niveaux. Dans La Zone d’intérêt, c’était le sujet qui était difficile alors que dans Anatomie d’une chute, c’était surtout la vie de mon personnage qui l’était. Il y a toujours une sorte de difficulté à se plonger dans un rôle.

Dans Anatomie d’une chute, votre personnage est, dans une certaine mesure une figure féministe. Est-ce important dans vos choix de rôles ? Je n’aime pas aider les récits qui sonnent faux dans ce monde. Je pense que nous faisons aussi ce travail pour cela. Si ce n’était pas pour changer la vie des gens et essayer de rendre le monde un peu meilleur, je ne trouverais pas de sens à faire ce métier. Donc, oui, je pense qu’il est important que les projets dans lesquels je suis impliquée soient quelques peu politiques.

Vous avez également travaillé avec Justine Triet en 2019 sur le film Sibyl. Comment décririez-vous votre relation ? Je l’admire et je l’aime beaucoup. C’est mon amie mais c’est aussi une grande artiste. Je ne sais pas comment quelqu’un peut réussir à créer des films aussi beaux. Je l’aime également pour sa conscience politique et les déclarations qu’elle fait. Pour moi, c’est un être humain admirable en tous points.

En 2016, vous aviez déjà fait sensation au Festival de Cannes avec Toni Erdmann. Qu’est-ce que ce film a changé dans votre vie et votre carrière ? J’ai rencontré Justine Triet avant même que ce film ne soit réalisé. Donc peut-être que je n’aurais pas rencontré Jonathan Glazer si je n’avais pas fait Toni Erdmann. Mais je ne sais pas, il ne m’a jamais dit où est-ce qu’il m’avait vue pour la première fois.

Vous avez sorti l’album Be Your Own Prince (2020) en tant que chanteuse. Quelle place occupe la musique dans votre vie ? Pour l’instant, aucune. Si je veux écrire quelque chose, j’ai vraiment besoin de beaucoup d’espace donc ce n’est pas vraiment le bon moment, je suis très occupée. Mais j’aime profondément la musique et j’en ferai toujours. Je chante constamment, que je sois seule ou avec des gens. Récemment, une amie française m’a demandé si je voulais faire partie d’un projet musical. Peut-être que ce dernier verra le jour prochainement.

Pouvez-vous m’en dire plus sur vos prochains projets cinématographiques ? J’ai récemment travaillé avec le réalisateur autrichien Markus Schleinzer qui avait réalisé le film Angelo (2019). Dans son nouveau long-métrage, nous racontons l’histoire d’une femme du XVIIe siècle qui s’habille en homme parce qu’à l’époque, il était plus facile de vivre comme cela. Elle part à la guerre et finit par fonder une famille, traînant derrière elle beaucoup de mensonges. Ce personnage témoigne d’une compréhension profonde de qui est l’autre. J’ai également tourné avec Sandra Wollner qui est une réalisatrice autrichienne à qui l’on doit The Trouble With Being Born (2020). J’ai vraiment hâte que ce projet voit le jour. Il s’agit d’une histoire sur le deuil, sur la façon de le gérer et sur les effets qu’il peut avoir sur les membres d’une famille.

Vous avez joué dans beaucoup de films récemment. Est-ce que le format des séries pourrait vous intéresser ? Oui, c’est possible. Mais je suis toujours confrontée à la question du temps que je passe en tournage, car j’ai un enfant qui va à l’école et je dois vraiment m’occuper de lui. Mais j’adore les séries. J’en regarde tout le temps !

Rudolf Höss Commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943

Officier supérieur allemand de la SS, né le 25 novembre 1901 à Baden et mort par pendaison le 16 avril 1947 à Auschwitz. Criminel de guerre, il occupe une fonction de premier plan dans le génocide des Juifs d’Europe. Dès son enfance, Höss se montre peu sociable, préférant les promenades solitaires et les animaux à la compagnie des hommes. Il se détourne de l’éducation catholique que tente de lui donner sa mère. À seize ans, il s’engage dans l’armée impériale allemande et sert au cours de la Première Guerre mondiale sur le front du Proche-Orient…Décoré de la croix de fer. Après le conflit, il s’engage dans les corps-francs, il est condamné en 1924 à dix ans de prison pour le meurtre d’un militant communiste. Affilié au parti nazi dès 1922, il entre dans la SS en juin 1934 et commence sa carrière au sein du système concentrationnaire nazi en novembre de la même année. Il est commandant des camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, le plus vaste complexe du système concentrationnaire nazi, du 1er mai 1940 au 1er décembre 1943, puis de nouveau entre le 8 mai et août 1944, période durant laquelle la déportation massive des Juifs hongrois, au nombre de plus de 320 000 hommes, femmes et enfants, a porté la machine de mort à son paroxysme. Nazi convaincu, il fait preuve non seulement d’une totale obéissance aux ordres du plus haut gradé de la S.S., Heinrich Himmler concernant l’extermination des Juifs, mais aussi d’initiative, afin d’augmenter les capacités exterminatrices d’Auschwitz, notamment en utilisant le Zyklon B dans un ensemble de chambres à gaz.

Après la capitulation allemande en mai 1945, Höss réussit à se cacher pendant près d’un an, sous une fausse identité et est finalement dénoncé, par sa femme. Il est arrêté par les troupes britanniques le 11 mars 1946. Il témoigne lors du procès de Nuremberg, puis il est livré aux autorités polonaises et est ainsi jugé par le Tribunal suprême de Pologne du 11 mars au 2 avril 1947. Condamné à mort, il est exécuté par pendaison le 16 avril 1947 dans le camp d’Auschwitz même. Ses mémoires, intitulés Le commandant d’Auschwitz parle, popularisés en France par les pseudo-mémoires de l’écrivain Robert Merle dans le roman La mort est mon métier, constituent un document historique d’une importance reconnue pour la compréhension de la Shoah, de l’univers concentrationnaire et de la mentalité des bourreaux.

DERNIERE ET TRES LONGUE ANALYSE…

La petite maison dans la prairie aux bouleaux…On ne sort du noir qu’après avoir replongé dans son miroir. Alors ce n’est plus Auschwitz-Birkenau que nous regardons par les bords d’un hors-champ saturé de ce que nous en savons, c’est le plus grand complexe concentrationnaire et génocidaire nazi qui nous scrute depuis une profondeur de champ qui a cessé depuis longtemps d’être innocente. La perspective est un viseur et le spectateur en est la cible. L’ordinaire administratif et domestique est un autre cercle de l’enfer qui a fait l’économie des immunités symboliques du déni. Eux savaient, nous savons et notre savoir est en berne. Reste le miel des cendres que The Zone of Interest cultive avec une sophistication à la limite qui interroge avant de convaincre du pire. L’inhumain est dans notre dos comme devant nous. Le sol carrelé d’un monument qui, s’il ne tremble pas souvent, ne tient qu’à dresser un nouveau tombeau pour la modernité et la mémoire désœuvrée des souffrances niées de l’autre côté du mur, ce noir miroir qu’il nous faudra toujours passer, non seulement parce que cela nous concerne, mais encore parce que nous en sommes cernés. Au commencement, le plan est noir, à l’ouverture, le noir fait image. Peut-être ce premier plan de The Zone of Interest est-il doté d’une durée dépassant la minute, il est impossible de compter. Le noir fait image en désactivant toute comptabilité minutée, taillant dans la calculabilité un bloc d’inentamable, il ne pourrait jamais s’arrêter, c’est ainsi que la sensation vaut de procuration sensible de l’idée. Il ouvre à l’imagination comme à sa négation, le noir comme condition de possibilité de l’imaginable et de l’inimaginable, que travaille une première partition signée Mica Levi, une musique de caverne et de charbon d’où s’échappe et monte un brouhaha indistinct de voix, le chœur d’un monde sans cœur. La faille est un « trou noir au milieu de nous » qui, d’abord, s’impose devant nous. On ne sort pas du noir sans y revenir par le milieu qui se joue aussi sur ses bords, le noir de l’écran qui coagule avec la pénombre dans la salle de cinéma en obligeant à repenser la représentation depuis ses bases. Dans le noir, on a peur, on ne penserait à rien dans cette mine de charbon, on a toute liberté aussi pour penser à autre chose, imaginer malgré tout. Le noir déblaie dans les limites balisées de la représentation, préparant à entendre et voir ce qui ne sera ici qu’un purgatoire, l’ordinaire est l’intolérable même. Le noir dure dans The Zone of Interest, il s’impose, en impose dans la non-couleur. Le degré zéro de la représentation est saturé de l’idée d’affronter l’épreuve de son impossibilité, ainsi que l’illimité de ses possibilités. D’un côté, c’est l’outre-noir des tableaux de Pierre Soulages, de l’autre, l’humanité est incolore, en dépit des bariolages criminels du racisme dont l’histoire est un présent qui dure interminablement.

L’indicialité saturée…

C’est une petite maison dans la prairie aux bouleaux, celle de Rudolph Höss, Obersturmbannführer (grade SS équivaut à lieutenant-colonel) et commandant des camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Inspiré par le roman éponyme de Martin Amis, Jonathan Glazer a tenu à réaliser The Zone of Interest en Pologne, au plus près du trou noir que borde la forêt aux bouleaux que désigne le nom de Birkenau. La Petite Prairie aux bouleaux (2003) de Marceline Loridan-Ivens a été le premier film de fiction à avoir été tourné dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, porté par son expérience de rescapée de l’extermination, partagée avec Simone Veil, Anne-Lise Stern et Ginette Kolinka. Pour sa part, Jonathan Glazer avait d’abord envisagé de tourner dans la propriété des Höss. Il s’est finalement replié sur une maison en ruines située à moins de 200 mètres de celle-ci, sachant qu’Auschwitz, statutairement inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, est protégé par un périmètre inviolable de 500 mètres interdisant tout dérangement. Si la fiction doit déranger, ce n’est pas en recourant à la véracité obscène des reconstitutions, ce palliatif qui voudrait faire oublier que plus rien ne sera jamais comme avant dans la représentation, mais en rejouant les rapports de la fiction et du documentaire, les fictions que l’on se raconte pour tenir aux protections symboliques de l’ordinaire administratif et domestique, et le documentaire qui insiste de manière moléculaire parce qu’en effet les lieux réels ont été irradiés par le pire à jamais.

Rester dans la petite maison dans la prairie aux bouleaux, attenante aux camps, c’est faire deux choses en même temps…Se tenir au plus près du hors-champ de l’extermination sans jamais y pénétrer, et indiquer que son réel se manifeste cependant par le criblage de toute une série de signes diffus, des indices visuels et surtout sonores avérant qu’il n’y a pas deux mondes mais un seul, celui des victimes et des bourreaux. Si la maison Höss abrite la fiction d’une inviolabilité catégorique, un hermétisme poussé à l’extrême en misant sur des différences posées par essence comme inconciliables, Jonathan Glazer va au contraire insister sur les pressions exercées par une promiscuité rompant relativement avec les immunités qu’elle est censée procurer. Relativement, l’adverbe est important en ceci qu’il voudrait ici témoigner du douloureux scandale que The Zone of Interest propose en toute connaissance de cause à ses spectateurs avec les pressions du dehors qui s’exercent davantage sur nous, spectateurs, que sur des personnages inspirés de personnes réelles qui, pour supporter l’insupportable, savent définitivement se passer des protections du déni. Si la formule du déni est connue, établie par Octave Mannoni « Je sais bien, mais quand même », sa négation est au fondement de la vie quotidienne de la famille Höss « Je sais bien, et alors ? ». Dans le film, symptômes et déchets sont tous signés, crachats de balles, insultes et cris emportés dans le même et vaste fond qu’assourdit la norme du travail nécessaire à accomplir. Même au plus près des exactions commises, le plan exceptionnellement tourné en longue focale et en contre-plongée qui pourrait faire de loin penser au Moloch (1999) d’Alexandre Sokourov, le SS n’est atteint par rien, au-dessus de la mêlée, le fondu au blanc participant même d’une forme de prophylaxie hygiéniste.

Pourtant, les restes insistent, les cendres qui forment un dépôt sur les fleurs en faisant le sédiment des plantes cultivées, le manteau de fourrure que revêt Hedwig Höss, les dents avec lesquelles jouent ses enfants, jusque dans la rivière où l’on se détend pour pêcher ou nager en s’infiltrant dans les orifices comme ce charbon qui ressort par les trous de nez. Le hors-champ est chargé de tout ce que nous en savons, autant qu’il en neutraliserait la portée éthique. L’indicialité est ainsi saturée d’un savoir mutilé de toute conscience morale. Le conflit des facultés caractéristique de l’esthétique de Kant se rejouerait donc entre la loi morale et le devoir de la vivre en pratique mais seulement pour nous. Pour le SS et sa famille, l’extermination comme devoir est l’expression accomplie de la loi morale que le Führer exemplifie via le commandement de Heinrich Himmler. L’après-coup du savoir est par conséquent rigoureusement inopératoire, aucune résilience, aucune réparation, aucun salut, aucune réconciliation possible. Le savoir est en ruines et celles-ci ne sauvent personne, ni les victimes forcément, ni ceux qui commettent avec une rigoureuse application l’horreur, ni leurs proches qui sans problème les savent la commettre, ni nous qui savons et dont le savoir n’est pas ou plus l’assurance d’une précaution morale. La saturation du savoir est ainsi notre enfer, celui d’une rédemption désirée mais bloquée. Son assurance ne rassure en rien, elle est une pure impuissance face à un monde qui repose sur la déliaison de la science et de la conscience morale et cela fait autrement plus mal que dans Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan, cette opération de justification du pire au nom de la course contre Hitler à la bombe atomique, redoublée du contre-procès rétablissant en légitimité son ingénieur en chef accusé à tort de soviétisme. La saturation du sens des signes par conséquent signalise leur déflation éthique. Le savoir n’autorise pas de voir l’occulté, il reflue sur le peu vu, le peu montré, l’ordinaire dans ce qu’il a d’extrême, le quotidien acceptant la mitoyenneté de l’intolérable sans problème, les banalités de la vie matérielle qui banalisent l’intolérable que tout le monde connaît. Cela est de l’Histoire dont notre présent est fait et cela est notre défaite que sept décennies jusqu’à notre actualité n’ont jamais cessé de vérifier. À l’occasion d’une discussion avec le cinéaste Alexander Kluge, le dramaturge Heiner Müller tente de poser ce qu’il en est de notre rapport à Auschwitz et nous n’en sommes toujours pas sortis…Le problème de notre civilisation est d’élaborer une alternative à Auschwitz et il n’en existe aucune. Il n’existe aucune argumentation contre Auschwitz. Si par exemple tu considères Auschwitz comme la métaphore oui, métaphore est un mot très barbare mais aussi comme la réalité de la sélection. Et la sélection est globalement le principe même de la politique. Il n’existe pas encore d’alternative à Auschwitz. On ne peut que faire des variations, atténuer, nuancer ou que sais-je encore.

L’anodin et le monumental…

Les focales sont très courtes, le règne est au grand-angulaire, le sound-design l’est de l’horreur. L’anodin qui dit à l’origine ce qui calme la douleur est un remède qui fait mal quand on lui confère la forme du monumental. Jeux d’enfants et sorties bucoliques, préparation des repas et réceptions, lectures du soir, visites de travail et discussions conjugales sont ainsi soumis aux prescriptions d’un hyperréalisme qui exacerbe le normal, parfois teinté de grotesque par l’anamorphose des corps. Il y a du Shining (1980) de Stanley Kubrick, aussi bien du Jeanne Dielman (1975) de Chantal Akerman et l’on n’ignore pas que ces deux films ont en partage le tambourinement lointain des génocides. L’hyperréalisme sature par excès de détails le réalisme, le monumental s’offre aux dédales banals de la vie domestique. Les scènes de la vie familiale des Höss ont cette banalité qui banalise le mal qui les rend possible. Le film de Jonathan Glazer n’y échappe pas, qui s’expose en nouveau monument d’un cinéma confrontant la représentation à l’irreprésentable, alors que le monumental est une forme historiquement discréditée après avoir été mobilisée par toutes les esthétiques totalitaires. S’il tient, certes toujours difficilement, sur la crête des ambitions théoriques suraffichées et de la puissance de scandale de leurs effets sensibles, c’est seulement à se faire « monumanque », le monument en tant qu’il manque, le tombeau absent qui l’est autant par excès que par défaut le cénotaphe l’est aussi de la vie quotidienne et bourgeoise. The Zone of Interest ne manque cependant pas à montrer et même à documenter en expliquant ainsi le sens tout à fait précis de son titre que l’architecture concentrationnaire et génocidaire participe amplement à la structuration symbolique du champ des banalités domestiques et administratives. Auschwitz est dès lors partout, en soubassement comme au dehors, à l’extérieur comme au dedans. Auschwitz est même de part et d’autre de l’écran, dans la faille de la fiction et du documentaire, dans l’abîme des temps qui se regardent réciproquement, en chiens de faïence qui sont d’enfer. Un miroir noir dont la profondeur de champ est inclusive autant qu’elle objective en mettant à distance.

Le monumental s’impose avec la profondeur criminelle des perspectives, son invention par le Quattrocento dévoyée quand la « mathesis universalis » est, depuis le tournant cartésien de la métaphysique, une colonisation du lointain par une calculabilité aussi intégrale que potentiellement désintégrante. Jonathan Glazer continue ainsi en cinéma cette histoire en suivant les leçons de ses maîtres, Orson Welles, Alain Resnais et, donc, Stanley Kubrick. Le monumental repose encore sur l’exacerbation audio-visuelle des détails, autrement dit l’hyperréalisme comme Chantal Akerman en a fixé l’esthétique avec Jeanne Dielman, contemporaine du cinéma de Stanley Kubrick que l’on retrouvera à nouveau. Profondeur de champ et hyperréalisme composent ainsi un espace totalisant, voire total, susceptible de tous les appariements totalitaires, de toutes les arithmétiques génocidaires. Jeanne Dielman montrait en particulier comment la jouissance redoutée, parce qu’elle a été celle du mal radical dont la folie a meurtri à jamais sa famille, disloque un quotidien machiné comme du papier à musique. Aucune dislocation dans The Zone of Interest qui, si sûr de lui, jamais ne tremblerait. The Zone of Interest ne tremblerait pas en effet, à de très rares exception près…La mère de Hedwig ne supporte pas de loger une nuit de plus au bord du volcan, l’aide domestique polonaise cache des pommes dans la terre à destination des déportés, Rudolph a le ventre retourné, non pas pour des renvois de morale, mais suite à la découverte fantastique d’un futur où il ne compte plus. Le film de Jonathan Glazer est moins sensible à la voix de ceux qui crient sans fin comme on le dit dans Nuit et Brouillard (1956) d’Alain Resnais avec le texte de Jean Cayrol et la voix de Michel Bouquet, qu’à celles des gens qui se sont aisément accoutumés à l’intolérable dont ils sont directement responsables, insensibilisés à l’idée que le crime est fait à toute l’humanité qui aussi les inclurait.

Rudolph et Hedwig, époux en normopathie…

Rudolph Höss et sa compagne Hedwig, ne sont les sujets d’aucun déni. Ils savent bien ce qu’ils font, et alors ? Le savoir est notre problème qu’indique l’indicialité saturée dont le champ est parsemé quand le hors-champ bouscule et frappe au portillon des mitoyennetés supposément hermétiques. Sandra Hüller qui interprète cette dernière effraie davantage dans The Zone of Interest que dans Anatomie d’une chute (2023) pourtant son rôle dans ce dernier film est par un tour paradoxal éclairé par le film de Jonathan Glazer. En effet, Sandra Hüller y joue dans les deux cas un monstre froid, immunisé contre toute forme de culpabilité ou de responsabilité, pariant implicitement dans le cas de l’une, explicitement dans celui de l’autre pour la morale supérieure des faibles dont les forts doivent triompher. Hedwig n’est pas moins coupable que son mari, sans même travailler comme lui à maintenir, et même à vouloir accroître la productivité dans l’industrie des cadavres juifs. D’une culpabilité inopérante comme le savoir est inopératoire, une condition sûrement nécessaire mais également insuffisante si lui font défaut la honte et la conscience morale. Autant que son époux débonnaire avec son interprète Christian Friedel est excellent aussi, à l’opposé des représentations stéréotypées du nazi raffiné et sadique, Hedwig est une normopathe qui n’hésite pas à recourir aux menaces quand son irritabilité s’exerce sur le cuir de sa servante polonaise, un travail domestique mal exécuté et c’est alors la chambre à gaz, direction le four crématoire. Ses colères de ménagère disposent ainsi d’un tel pouvoir de mort, qui est la jouissance de sa toute-puissance, à la source également de ses colères quand son mari l’informe de sa mutation à Oranienburg alors qu’elle est une militante dévouée à la conquête coloniale de « l’espace vital ». Ses gesticulations qu’enserrent les couloirs de la maison y trouvent une amplification grotesque, qui entreraient en écho avec l’agitation quasi-bestiale d’un Jack Torrance perdu dans les allées de l’Overlook Hotel. La normopathie n’est pas le propre des bourreaux ordinaires du nazisme et de leur entourage immédiat. Elle a en effet été mise en rapport par Christophe Dejours, spécialiste en psychodynamique du travail, avec la notion de banalité du mal conceptualisée par Hannah Arendt au moment du procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961, quand l’ordre managérial qu’impose le néolibéralisme prescrit à la subjectivité dirigeante d’être indifférente aux souffrances infligées. La normopathie, qui dit la conformation à des normes sociales de comportement poussée à l’extrême, si elle est partagée par l’Obersturmbannführer et son épouse, est un pur produit de la modernité, le reliquat d’une dialectique de la raison quand son instrumentalité mène à l’acceptation du mal radical. La « zone d’intérêt » n’aura donc jamais fini d’étendre son empire, aussi loin que porte sa profondeur de champ, aussi près que l’on soit de l’écran. Les normopathes sont parmi nous et il n’est nul besoin de les démasquer, leurs actions parlent pour eux, au travail comme à la télévision. On voudrait alors croire que les enfants qui ont du mal à s’endormir ne trouvent pas le sommeil en raison de leur résistance à la normopathie. On aimerait y penser mais, en fait, nous n’en savons rien. Comme le savoir, l’enfance est en ruines. L’indifférence va au pire et son empire est sans limite.

Le four banal du mal…

Suite au noir, The Zone of Interest fait entendre un grondement souterrain en continu. C’est le ventre des fours, sous la Terre l’estomac du crématoire. Les gargouillis de l’extermination, on s’y habituera pourtant, l’expérience est terrifiante, avant la fin de la première partie et le départ de Rudolph Höss pour Berlin, il est possible que l’on n’entende même plus ses borborygmes. On s’y serait accoutumés. Il faut alors s’écarter de soi-même en excavant le hiatus dans le jeu des raisons pour soumettre le sensible à la critique sans faille de l’intelligible. La banalité du mal conceptualisée par Hannah Arendt au moment du procès Eichmann, on y revient, elle aura été tant critiquée. Le mal, qui dit en termes kantiens celui que l’on inflige aux autres alors que l’on ne voudrait pas que ceux-là nous l’infligent, est par routinisation bureaucratique l’effacement de la loi morale et de ses impératifs catégoriques. Le mal est une formalité quand il est ainsi banalisé et sa banalisation aura trouvé avec le crématoire son « four banal », c’est ainsi qu’en avait parlé la critique Sylvie Pierre au moment de la télédiffusion de Holocauste (1978), la mini-série en quatre épisodes. En système féodal français, la banalité regroupe plusieurs installations techniques, four, pressoir, moulin, marché aux vins, dont la propriété est seigneuriale et c’est le seigneur qui en fixe l’usage ainsi que son prix auprès des habitants de sa seigneurie. La critique aura ainsi tenté de déplacer l’image de cette disposition médiévale en la repensant à l’époque ouverte par le procès Eichmann. Le four banal du mal, on pourrait le dire ainsi en reprenant la discussion avec Sylvie Pierre Ulmann, par ailleurs réticente aux dogmatiques de l’irreprésentable et de l’indicible…À propos de la fiction télévisée Holocauste, je n’ai pas participé à des débats. J’ai écrit un papier « Le four banal », un peu par provocation. J’ai trouvé cette série tout à fait honorable. Il fallait sortir de la dévotion lanzmanienne aux privilèges de l’indicible qui sont un recours à la parole, de ce puritanisme judaïque à propos de la représentation de la Shoah, un peu terroriste du fait de ses pouvoirs d’intimidation. La fiction peut se mesurer à tout de l’histoire et lui faire, à la Dumas, tous les enfants qu’elle veut quand elle la viole ou la bouscule en allant mettre son nez dans ses jupes et ses dessous et j’irais presque jusqu’à dire ses colifichets aussi bien que ses manteaux d’apparat les plus nobles. Le four banal du mal, ne pas s’y accoutumer, c’est aller à rebrousse-poil des sensibilités domestiquées. Un effort de pensée y est exigé, l’épreuve mythique de Thésée dans le Dédale et face au Minotaure, à l’encontre des habitudes façonnées, des modelages par conformation non discutée.

Le miel des cendres…

De l’autre côté du mur d’enceinte, tours et barbelés, la vapeur des locomotives et le ciel obscurci, des balles tirées, des insultes vociférées, un fond indistinct de cris qui contamine les vagissements d’un bébé. Le savoir est sans effet sur un paysage anodin et d’irrémédiable saturé. Côté jardin, les corolles s’ouvrent, les fleurs rougeoient, c’est un festival mais le fondu au rouge, si hitchcocko-bergmanien soit-il, n’y pourra rien, pas davantage l’ossuaire musical composé par Mica Levi. Ça et là, de légers dépôts de poudre grise, la cendre, quasi-imperceptiblement elle est partout…La cendre sert à la terre nourricière des jardins à côté des verrières, fait l’humus des horticultures sous la serre. On dit que les abeilles sont nombreuses en cet été, été 41, été 42, été 43, on ne sait pas. La pollinisation à laquelle participent activement les abeilles répond à l’extermination, tout en y contrevenant. Le crime génocidaire a des traces infimes, des conséquences moléculaires, une pulvérulence qui n’est pas sans démence germinatrice. Le film y trouve la justification d’un tournage en Pologne, à proximité des lieux du désastre. Campagnes et champs moissonnés sont alors la surface de déposition de l’horrible le « monumanque » que les nuages auront dispersé. Avec ses objectifs grand-angle, The Zone of Interest fait ainsi coïncider le cinérama avec le cinérarium. À la disparition criminelle des traces du crime par élimination massive des cadavres s’oppose la reproduction du vivant végétal, une fécondation par le pollen qui y déroge imperceptiblement.

Comme si The Zone of Interest était le contrechamp d’un ouvrage de Claude Lévi-Strauss, Du miel aux cendres. Après l’opposition structurale du cru et du cuit, celle du miel et du tabac chez certains groupes d’autochtones d’Amérique du sud permet de distinguer l’infra-cuisine apicole de la méta-cuisine tabagique. Cette nouvelle opposition structurale laisserait donc place à l’indiscernabilité de la disparition criminelle des traces du crime avec son impossible conjuration, son insistance infra-sensible, sa hantise imperceptible la restance d’un crime au carré, moléculairement. On repense alors au dernier plan de Under the Skin (2013) en contre-plongée, ce qui tombe d’un ciel opaque et gélatineux est un amalgame gris de flocons de neige et de cendres. Il n’y aurait plus ici-bas de blancheur sans que celle-ci ne soit altérée de noir, grisée, à demi-noirci. Si le miel a un goût de cendre depuis, c’est grâce au travail de pollinisation testimoniale des abeilles. On a parlé des abeilles, on devra parler du chien aussi avec le découpage qui repose souvent sur la mobilité du chien des Höss dont les allées et venues, multiples, relient des espaces domestiques relativement étanches, circulant entre maîtres et domestiques, entre parents et enfants, entre l’administrateur du camp et les subordonnés qui se présentent chez lui. Le chien n’a pas besoin d’être soumis à des effets de scénarisation stéréotypés, il n’est pas méchant, il ne fait jamais l’objet d’une scène en particulier. Il est un autre animal avérant qu’il y a de la circulation là où l’étanchéité est censée régner. Et quand le chien rebrousse chemin, c’est parce qu’un maître le lui commande, ainsi Hedwig qui s’amuse dans la serre à retenir un aide en l’obligeant à partager avec elle une pause cigarette. La cendre, encore, ce plaisir de fumer qui serait peut-être insoutenable pour le flair saturé du chien.

Hansel, Gretel et le négatif…