Sa vie en 13 films…Le grand météorologue des sentiments…

Par Guillemette Odicino

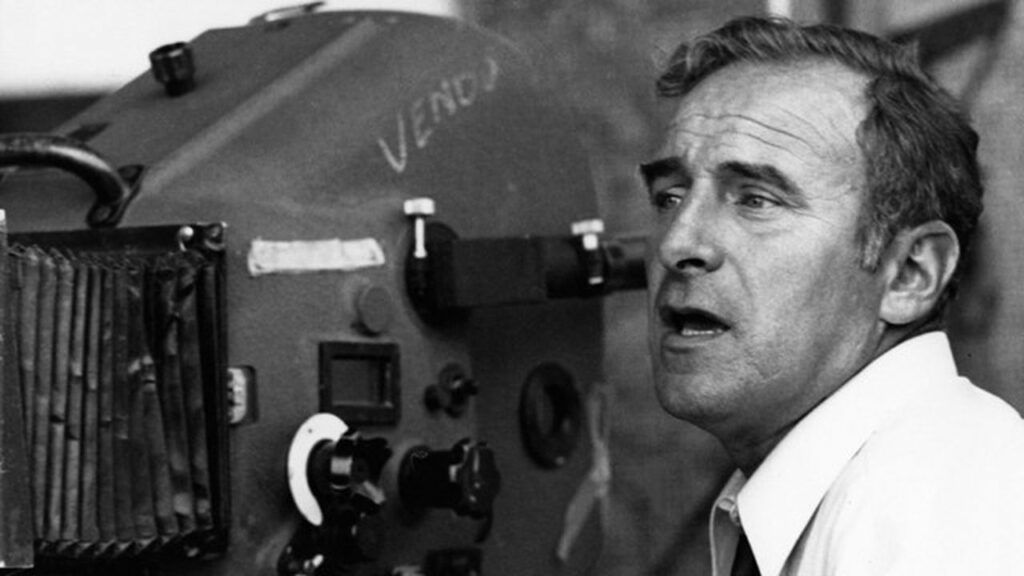

A la mort de Claude Sautet. On se plaît à imaginer qu’une minute de silence se fit, instinctivement, dans les bistrots, les brasseries, ces lieux qu’il aimait tant filmer. Ou que tout le monde alluma une cigarette, en mémoire de cet adepte de gitanes brunes sans filtre que ses personnages fumaient, à son image, comme des pompiers. Les nouvelles générations ne cessent de clamer leur admiration pour son cinéma car elles trouvent des préoccupations éternelles chez ce grand bâtisseur de fictions dont le seul « défaut », pour certains cinéphiles, était d’avoir plongé dans l’âme humaine sans chercher à épouser le style de la Nouvelle Vague. Enfin balayé, le cliché du cinéaste sociologique des années Pompidou puis Giscard, et des petits-bourgeois qui se posent des questions ! D’ailleurs, le film dont il était le plus fier, et qu’il revendiquait comme le plus personnel, reste Max et les Ferrailleurs (1971), polar ultrastylisé où une prostituée solaire (Romy Schneider) bouscule les certitudes d’un policier glacial (Michel Piccoli). Le vrai cœur de son cinéma est aujourd’hui lumineux pour tous…L’angoisse et la confusion de vivre. « Les choses n’arrivent jamais comme on croit. C’est le sujet de tous mes films ». Comment Claude Sautet, né le 23 février 1924 à Montrouge, dans la proche banlieue parisienne, et qui rêvait, enfant, d’être clown ou évêque, devint-il le grand météorologue des sentiments ? Grâce à sa grand-mère maternelle, qui, lorsqu’il est enfant, trouve tous les prétextes pour l’emmener voir des films d’amour. Puis grâce à tous ces films noirs et ces westerns qu’il découvre, à l’adolescence, comme ceux de Howard Hawks dont il aime la mise en scène « invisible ». Après un passage par les Arts décoratifs, il fait donc l’Idhec (la Fémis actuelle). Intrigué par la manière dont un film est construit, il cherche, ensuite, à devenir monteur. Pensant aider le destin, il inscrit « monteur » sur sa carte de travail, nécessaire en ces temps d’Occupation. Huit jours plus tard, il est convoqué à la Kommandantur, où il est considéré comme… monteur-ajusteur. Pour éviter le service du travail obligatoire (STO) en Allemagne, il part dans le Jura travailler dans un centre d’enfants de délinquants.

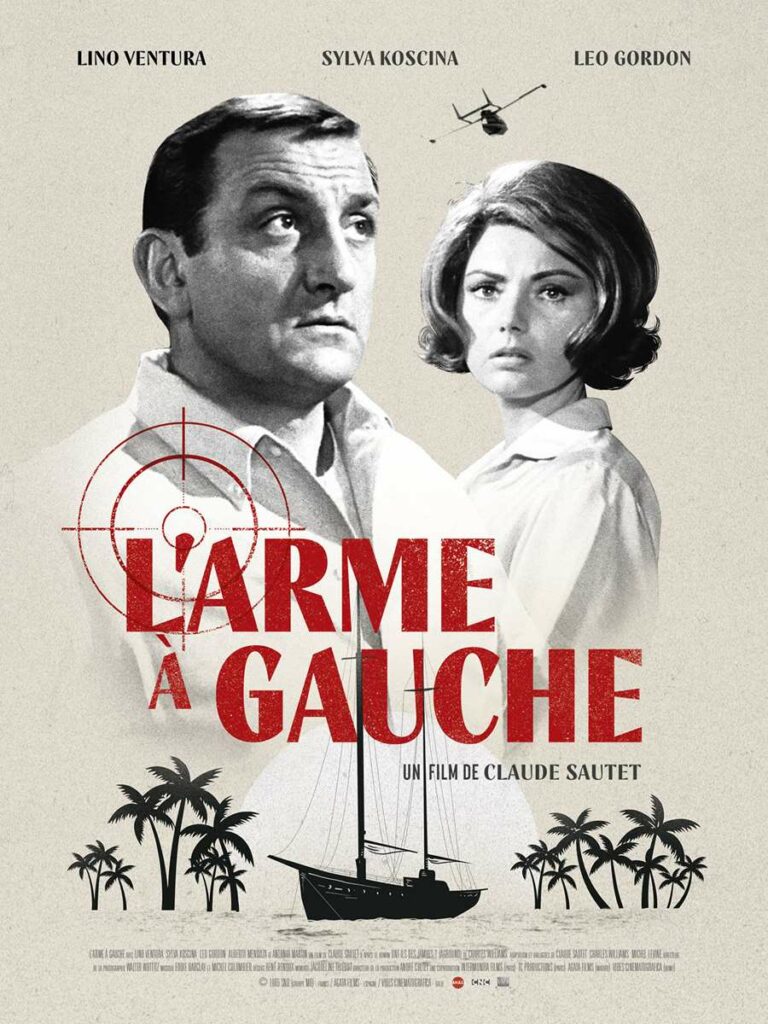

Dans les années 1950, assistant de réalisateurs, dont Jacques Becker, il collabore à l’écriture de films inaboutis. Jusqu’à la fin de sa carrière, il restera un sauveur de scénarios, un « ressemeleur », comme disait François Truffaut. C’est le cas, en 1959, pour Le fauve est lâché, de Maurice Labro, grâce à qui il rencontre Lino Ventura. Quelque temps plus tard, l’acteur lui met entre les mains le roman de José Giovanni, Classe tous risques…Tu veux réaliser un film ? Lis ça cette nuit et donne-moi ta réponse demain avant 10 heures. » Dans ce premier long métrage, déjà, Sautet filme la solidarité masculine, mais entre truands. Pendant les trois ans qui suivent, il travaille sur des adaptations, sans succès, collabore même quatre mois avec l’écrivain Dino Buzzati sur l’adaptation du Désert des Tartares. En vain. Sautet pense alors arrêter le cinéma pour devenir peintre d’appartements. Au moins, se dit-il, il aura le temps de bouquiner pendant que la première couche sèche…La mise en scène, pourtant, le démange, et le bon bouquin arrive avec Ont-ils des jambes ? Une singulière série noire de Charles Williams, avec un capitaine de bateau qui sera incarné, à nouveau, par Lino Ventura. Souvent, la vie ressemble à un (futur) film de Sautet. En 1965, au moment où sort L’Arme à gauche, son père, qu’il avait peu connu, et qui avait ouvert un bistrot en face du cimetière du Montparnasse à Paris, est hospitalisé. Fier que son fils fasse du cinéma, il lui balance quand même, mourant…L’Arme à gauche, tu aurais pu trouver un autre titre… »

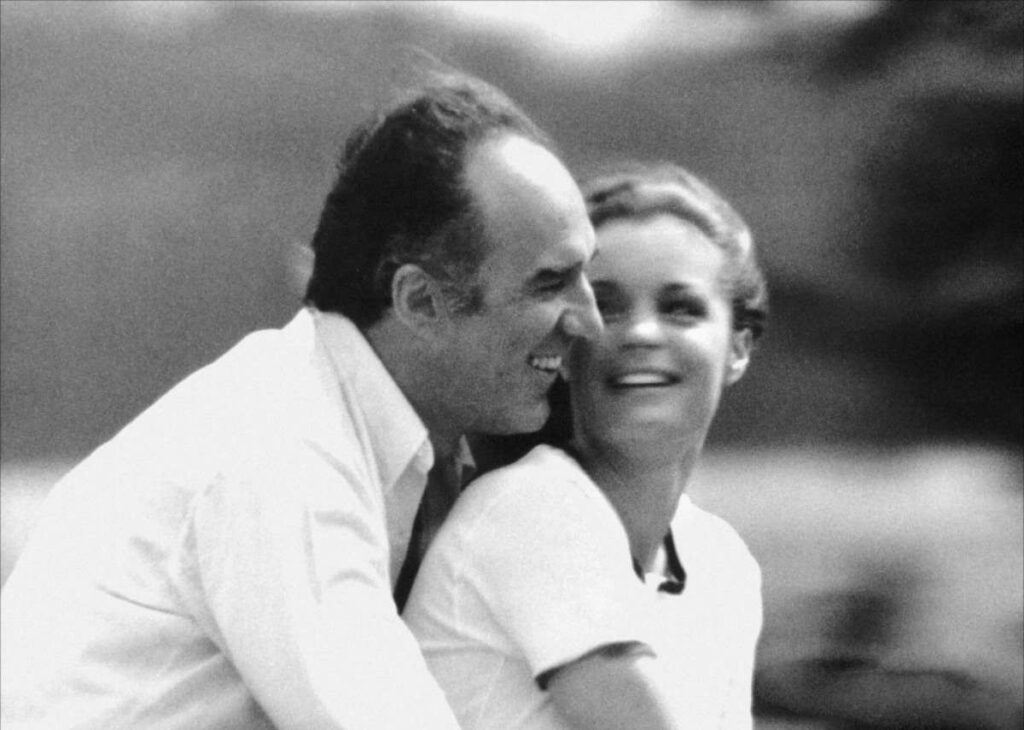

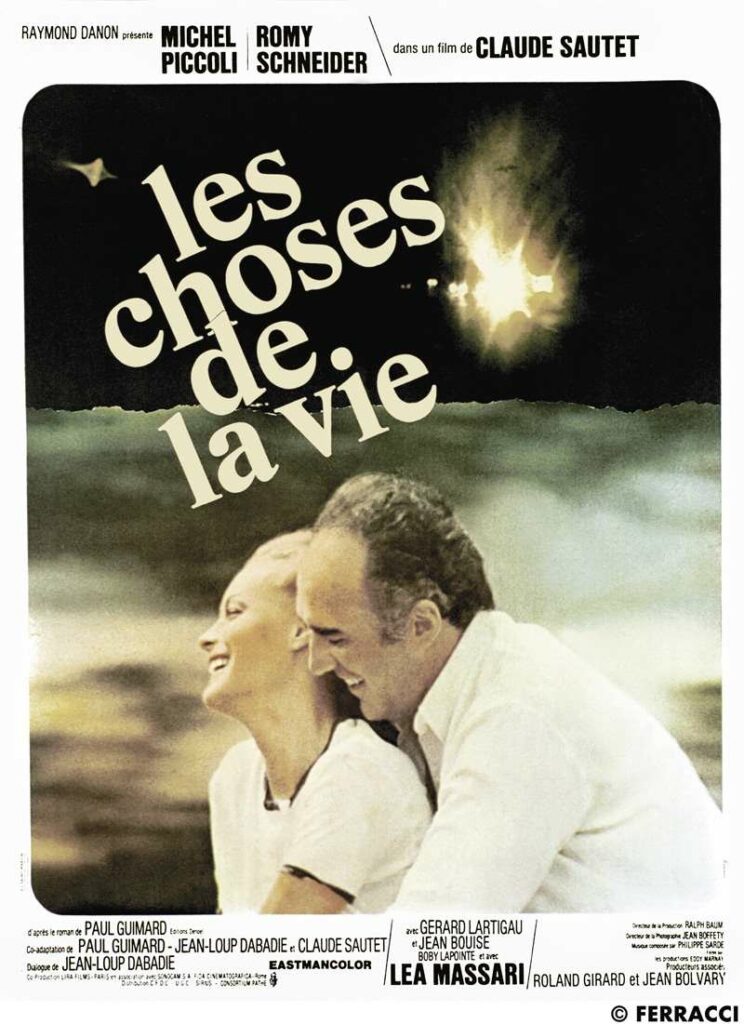

C’est avec Pierre (Michel Piccoli), des Choses de la vie (1970), que le cinéaste entame sa longue liste d’hommes qui doutent et fuient face à la difficulté de vivre. L’accident de voiture au début, filmé en divers ralentis (scène célèbre, composée de soixante-six plans), donne sa puissance tragique à un banal dilemme amoureux. La voiture est l’habitacle omniprésent dans le cinéma de Sautet, avec, derrière les vitres souvent mouillées de pluie, des hommes qui restent silencieux devant la franchise des femmes. Ou au volant desquelles ils fanfaronnent, comme le César (Yves Montand) de César et Rosalie (1972), patron d’une casse de métaux, qui ne supporte pas qu’on le dépasse et accélère jusqu’à une sortie de route en plein champ. Une première version du scénario existait depuis 1963, avec Vittorio Gassman et Annie Girardot dans les rôles principaux. Gassman avait refusé le rôle de César (pas question de jouer un cocu !), qui, à l’origine, finançait des courses de moto. En 1972, Sautet reprend tout de zéro avec Jean-Loup Dabadie, son complice en écriture depuis Les Choses de la vie. Il pense à Catherine Deneuve pour incarner Rosalie, mais l’actrice tarde à répondre, tandis que Romy Schneider le harcèle « Rosalie, c’est moi ! » Yves Montand n’est pas très chaud, lui non plus, à l’idée d’incarner un homme trompé. Simone Signoret, qui aime beaucoup Romy, finit par convaincre son compagnon, dont Sautet veut exploiter le côté « enfantin et un peu menteur ». Le tournage est tendu…Montand écrase de sa superbe Samy Frey, tétanisé, qui se demande comment faire exister son personnage de David. Romy, agacée par Montand, ne cesse de répéter « Il me fait chier, celui-là ! » Puis les rapports finissent par s’inverser, et Yves, véritable petit garçon, demande sans arrêt « Mais c’est bien pour moi que Rosalie revient à la fin ? » Sautet, lui, comme à son habitude, bouillonne et éructe, en quête de vérité de la part de ses interprètes « Pas assez vivant ! Recommence ! Pas de pudeur ! »

Au volant, les hommes, aussi, s’embourbent. Au sens propre. Dans Mado (1976) sa « petite fresque sombre », Piccoli incarne Simon, un promoteur aux prises avec des margoulins, qui échoue à garder Mado, fille du peuple indépendante, et seule figure vitale du film. Quittant l’autoroute, après une parenthèse arrosée, Simon, son père, son cousin, l’avocat, l’architecte et le comptable s’enlisent dans la gadoue d’une voie sans issue… Une séquence qui résume bien le cinéma de Sautet, éternelle étude de l’empêchement face à la crise sociale et intime. D’où l’importance des bistrots et des brasseries, derniers havres de partage, où l’amitié s’épanche et se consolide sur le zinc. Les cafés sont aussi, pour lui, l’occasion de véritables ballets, de clients comme de serveurs Garçon ! (1983). Aux Arts-Déco, grâce à un copain, Sautet avait découvert Debussy, Ravel, Stravinsky, et le jazz. Souvent, ce grand mélomane disait qu’il préférait la musique « un art de la durée, non explicite » au cinéma, et que le sujet de ses films l’intéressait moins que la manière dont ils se déroulent et dont les sentiments s’y enchaînent. Quand ce n’est pas autour d’un café ou d’une Suze, l’amitié circule dans des maisons de bord de mer ou à la campagne, comme dans Vincent, François, Paul et les autres (1974), qui raconte à merveille une époque finissante. Envolées, les Trente Glorieuses ! La première grande crise d’après-guerre se profile, et les quinquas sont fatigués. Ils sont restés des gosses, et les femmes, elles, se lassent de ces hommes immatures. À travers le personnage de Jean (Gérard Depardieu), Sautet raconte aussi la nouvelle génération, en passe de se confronter à d’autres épreuves. Sur le tournage, le réalisateur s’emploie à apaiser la guéguerre d’ego entre les « trois Italiens » Montand, Piccoli et Reggiani. Mais éclate de rire quand, dans la célèbre scène du gigot, Piccoli le surprend en imitant une de ses colères homériques. Après ce titre plein de prénoms masculins, et surtout Mado, où les hommes ne trouvent plus d’issue, place, une bonne fois, aux femmes, si fortes et décidées, et à Une histoire simple (1978), le long métrage que Sautet avait promis à Romy pour ses 40 ans. Ce grand film est l’un des premiers à faire de l’avortement un ressort dramatique, alors que la loi Veil n’est en place que depuis trois ans. Et il y privilégie, pour une fois, le quotidien de l’amitié féminine.

Et la solitude qu’on perçoit si souvent dans son œuvre ? L’incapacité à aimer sans détruire ? Chez Sautet, l’homme est perdu d’avance quand rien ne le rattache aux autres. Avec Un mauvais fils (1980), il se concentre sur le rapport père-fils. Ils étaient rares, les metteurs en scène capables de calmer les tourments de Patrick Dewaere. Fier d’avoir été préféré à Depardieu (un temps envisagé), et très impressionné par Sautet, l’acteur arrive tous les jours sur le tournage à 6h30, en forme et le doigt sur la couture du pantalon pour ne pas le décevoir, alors que, comme son personnage, il se débat avec de gros problèmes de drogue. À la suite de ce film, le cinéaste change de scénariste Jacques Fieschi remplace Jean-Loup Dabadie, et de doubles à l’écran. Après Piccoli et Montand, Daniel Auteuil incarnera, par deux fois, une masculinité solitaire, fermée aux sentiments. Il a, d’abord, le cœur en hibernation dans Quelques jours avec moi (1988), drame tragicomique et antibourgeois sur un riche héritier dépressif. Puis sera carrément frigide affectivement dans Un cœur en hiver (1991), le chef-d’œuvre de Sautet. Stéphane, si désenchanté, y séduit la violoniste Camille (Emmanuelle Béart), finissant dans une voiture ! par assommer la jeune femme d’un « je ne vous aime pas » coupant comme la glace. En 1995, il pleut toujours dans Nelly et M.Arnaud, dernier film de ce virtuose du temps qui passe, du trop tôt et du trop tard, des hommes poules mouillées, et des femmes qui courent sans parapluie. Michel Serrault devient son double, mimétique, face à Emmanuelle Béart, encore. Un vieil homme raconte sa vie à une jeune femme qui a la sienne devant elle, tout en vidant sa bibliothèque. Il se « délivre », comme disait le cinéaste. Scène inoubliable…Monsieur Arnaud regarde dormir Nelly. Elle se réveille, lui sourit, se rendort. Ce sourire confiant pourrait être celui que toutes les femmes aimeraient adresser à Claude Sautet.

1974. Sixième long-métrage…Claude Sautet signe un film de potes avec sa propre bande de copains…Les scénaristes Jean-Loup Dabadie et Claude Néron, les acteurs Yves Montand et Michel Piccoli. Ce dernier déclara que Sautet, d’habitude colérique, était particulièrement détendu sur ce tournage car il savait ce qu’il voulait faire et comment l’obtenir de ses fidèles collaborateurs. Ambiance détendue durant la production de ce film sur l’amitié pourtant amer. Un film qui aura une influence durable sur le cinéma français. Avec le diptyque d’Yves Robert Un éléphant ça trompe énormément/Nous irons tous au paradis, également écrit par Dabadie et sorti juste après, Vincent, François, Paul et les autres est une sorte de parfait prototype du film de potes à la française, revenant immanquablement sur le tapis dès qu’un réalisateur s’essaye au genre depuis, comme un Guillaume Canet par exemple quand il fait Les Petits Mouchoirs. Si Vincent, François, Paul et les autres est autant resté dans les bons souvenirs du cinéphile français, c’est surtout parce que sa contemporanéité d’antan si bien saisie par Claude Sautet est évidemment devenue une nostalgie d’aujourd’hui, inscrite dans le film même, qui s’ouvre sur le flash-back muet et bleuté d’un bonheur sans tâche qu’on va essayer de retrouver dans le reste du métrage. Nostalgie d’une France des Trente Glorieuses, finissantes comme on le sent dans le parcours de Vincent (Yves Montand) dans un film réussissant particulièrement à saisir une époque sans s’éloigner de ses personnages.

Ce qui tient à mon sens à un équilibre encore intact. Équilibre entre acteur et personnage, l’un s’adaptant à l’autre, comme cette scène très touchante où Vincent rend nuitamment visite à son ex-femme sans oser lui demander une aide financière…Montand tente de donner le change en faisant son numéro d’acteur charmant, usé par la détresse du personnage. Équilibre aussi entre écriture et mise en scène, cette dernière prenant souvent le relais de ce que Dabadie ne peut ou ne veut pas mettre en dialogues : par exemple, dans le train vers la fin du film, la caméra est saisie par les tremblements du wagon comme pour exprimer le trouble que François (Piccoli) traverse sans parvenir à en parler à Vincent. La problématique de Vincent, François, Paul et les autres pourrait être la suivante…Quand les amours se barrent, quand les emmerdes se pointent, qu’en est-il des amis ? La réponse de Sautet est assez amère, voire cruelle…Plus encore que les soucis des différents personnages, qui occupent une bonne partie du métrage (sinon où serait le drame ?), c’est l’incapacité d’en parler entre eux qui marque le plus. Il y a déjà ces plans discrètement déchirants où les personnages s’isolent pour apprendre une mauvaise nouvelle. Au début du film, Vincent apprend au téléphone que sa femme veut divorcer et on voit le personnage seul à travers une vitre dans le reflet de laquelle on voit le reste de la bande continuer à s’amuser dehors…Plan qui trouve un écho à la fin, après le match de boxe, où c’est là François qui se confronte à la rupture amoureuse dans une cabine téléphonique devant laquelle passe le reste de la bande, euphorique. Ensuite, ils peinent à en parler entre eux, comme dans cette scène assez drôle où Vincent demande à ses copains d’écrire des lettres qui lui seraient favorables lors de son divorce, sauf que personne ne sait vraiment ce qu’il faut y écrire. Les problèmes de chacun sont tus ou ignorés par les autres, et ça commence à sentir la déprime. Heureusement, Sautet nous cueille soudain avec des moments d’insouciance collective qui, bien que brefs, remettent du baume au cœur. Ainsi la séquence d’ouverture où, après un match de foot, les copains éteignent un petit incendie, bien décidés à ne pas le laisser gâcher le week-end entre potes. Ou plus tard quand la gueulante de François pendant le gigot du dimanche est aussitôt oubliée après une promenade comique où une partie de la bande finit à la flotte. Finalement, il est plutôt doux-amer ce Vincent, François, Paul et les autres, à la fois sec et chaleureux, faisant se succéder les crises et la camaraderie dans une structure cyclique allant bien avec la réplique de Montand souriant « On ne sait pas avec la vie, hein ? » Si l’amitié semble ne pas toujours savoir résoudre les problèmes, elle a au moins le don de les atténuer en leur opposant une légèreté curative. C’est cet équilibre fragile entre insouciance et gravité, entre douceur et douleur, que Sautet a su saisir avec une justesse souvent imitée jamais égalée.

BASTIEN MARIE

Il filmait les choses de la vie !

Si une filmographie bannit les mesures de confinement, c’est bien celle de Claude Sautet, qui adorait les estaminets bondés et enfumés, les brasseries généreuses, les embrassades et les tablées entre potes ! Un style qui tenait aussi dans le regard de Montand, la présence de Piccoli, la sensualité incandescente de Romy Schneider…En treize longs-métrages, il a imposé un style en observant les mœurs de ses contemporains. Un cinéma du désenchantement enchanteur, d’une douce mélancolie. La vie filmée avec ses tourments, ses sentiments enfouis et confus, ses rêves inachevés, sa fausse légèreté, ses passions contenues, ses doutes. Sautet filmait entre les lignes l’émotion et le non-dit comme nul autre, faisant parler les silences et les regards. Échappant à l’écueil de l’académisme, en marge par rapport aux réalisateurs de la Nouvelle Vague, il filmait son temps, captait son époque et la fin des Trente Glorieuses, la crise économique et son pays (le fossé entre classes moyennes et populaires). Son sens du détail conférait à ses films un réalisme et un naturalisme confondant. Un aquarelliste de la confusion des sentiments et des relations entre les individus, leurs comportements, leurs émotions.

Claude Sautet naît le 23 février 1924 à Montrouge, près de Paris. Il est en partie élevé par sa grand-mère maternelle, férue de cinéma. Le jeune garçon est fasciné par Hollywood, les films noirs et les westerns. Il entre d’abord aux Arts décoratifs, où il est reçu premier au concours de sculpture. Toujours intéressé par le 7e art, il s’inscrit ensuite à l’Idhec (Institut des hautes études cinématographiques), mais c’est surtout avec Le jour se lève, de Marcel Carné, sorti en 1939, qu’est née sa vocation. Il veut alors devenir monteur et court les studios. Pensant aider le destin, il inscrit « monteur » sur sa carte de travail durant l’Occupation. Il est convoqué à la Kommandantur où il est considéré comme monteur-ajusteur…Pour éviter le service du travail obligatoire (STO) en Allemagne, il part dans le Jura travailler dans un centre d’enfants délinquants. Après la Libération, ce féru de musique, notamment de jazz, assure les critiques musicales du journal Combat, de 1947 à 1949. En 1951, il réalise son premier court-métrage, Nous n’irons plus au bois, avant de travailler comme assistant pour une quinzaine de cinéastes. C’est ainsi qu’en 1955 il remplace le réalisateur Robert Dhéry en plein tournage de Bonjour sourire, que Sautet n’a jamais considéré comme son propre film ! Il participe ainsi à une dizaine de productions sans que son nom ne figure au générique. Sur le plateau du Fauve est lâché, il rencontre Lino Ventura et lui remet un roman de José Giovanni, Classe tous risques. Ce sera sa « vraie » première réalisation, où il filme l’amitié virile entre un truand (Ventura) et un jeune cambrioleur (Jean-Paul Belmondo). Sautet travaille ensuite sur des adaptations, collabore en vain avec l’écrivain Dino Buzzati, puis réalise L’Arme à gauche avec à nouveau Lino Ventura. L’échec du film le pousse à continuer à « ressemeler » des scénarios, selon le mot de François Truffaut, c’est-à-dire à remodeler les textes imparfaits des autres. Sa rencontre avec Jean-Loup Dabadie, qui finalise l’adaptation d’un roman de Paul Guimard, le convainc de repasser derrière la caméra et de faire des films qui correspondent à sa personnalité. Ce sera Les Choses de la vie, résumé de l’art de Sautet, où le quotidien le plus prosaïque dit la vérité des êtres. « Personne ne voulait de cette histoire, et moi je connaissais peu de monde à ce moment-là dans le milieu du cinéma, hormis Claude », racontera Dabadie. Le film est un succès et scelle la patte Sautet. Michel Piccoli y prend toute sa dimension en montrant la fragilité d’un homme qui doute de son amour et dont les silences sont aussi cruels que bouleversants. Quant à Romy Schneider, radieuse mais inquiète, elle pose les fondations des personnages de femmes qui traverseront tous les films du réalisateur.

Le même duo de comédiens figure l’année suivante à l’affiche de Max et les Ferrailleurs, par lequel Sautet voulut casser son image de cinéaste ne filmant que les bourgeois. En 1972, il inverse le triangle amoureux des Choses de la vie avec César et Rosalie. Romy Schneider y crève l’écran en femme hésitant entre un Yves Montand fanfaron et pathétique et un tendre et ténébreux Sami Frey en parfait contrepoint. Deux ans plus tard, avec Vincent, François, Paul et les autres, Sautet passe au portrait de groupe avec trois amis quinquagénaires, installés dans la vie mais en proie au doute, à la peur de vieillir et à l’érosion des sentiments. En 1976, vient Mado, film que le cinéaste qualifie de « fresque noire », où l’impression d’égarement de l’individu dans la société est à son paroxysme. Avec Une histoire simple, en 1978, Sautet offre à son « stradivarius » Romy Schneider « Elle est altière, comme un allegro de Mozart. » un rôle à sa mesure, celui d’une femme libre qui choisit son destin. Il fait de l’avortement un ressort dramatique alors que la loi Veil n’est en place que depuis trois ans. Avec ce film, Romy obtient son second César de la meilleure actrice. Au début des années 1980, Sautet observe une génération au sortir des Trente Glorieuses. Dans Un mauvais fils, un face-à-face entre un père, dur et intransigeant (Yves Robert), et son fils fragile qui sort de prison (Patrick Dewaere), le réalisateur filme à l’os et fait naître une incroyable tension. Dewaere y est magnétique avec ses grands yeux de petit enfant dans un corps d’homme. Sautet retrouve ensuite Yves Montand pour Garçon ! en 1983. Mais trouvant ce film raté, le réalisateur doute, s’essouffle et se met en jachère pendant quatre ans. Au cœur de sa soixantaine, Sautet change de scénaristes, d’acteurs, et devient le réalisateur de l’implicite, de l’épure assumée et de la lecture plus intériorisée des affects. Daniel Auteuil en est la figure de proue où, énigmatique et glacial, il incarne un homme qui ne croit plus à l’amour dans Quelques Jours avec moi (1988) et dans Un cœur en hiver (1992), pour lequel Sautet reçoit le César du meilleur réalisateur. Enfin, en 1995, dans Nelly et Monsieur Arnaud qui lui vaut son second César du meilleur réalisateur, c’est Michel Serrault qui devient son double mimétique face à Emmanuelle Béart. Le cinéaste capte le décalage saisonnier des amours…A l’automne de sa vie, un vieil homme se raconte à une jeune femme qui est au printemps de la sienne. Claude Sautet meurt le 22 juillet 2000. On n’a depuis jamais cessé de redécouvrir ses films. Car il faut avoir vécu pour aimer Sautet, savoir que le vent tourne dans la vie et qu’on ne peut rien prévoir. Un cinéma de l’inattendu, de l’imprévu dans la quotidienneté, qui s’accorde à l’épitaphe inscrite sur sa tombe « Garder le calme devant la dissonance. »