Après l’échec relatif de Tenet en 2020 en pleine pandémie, Christopher Nolan a décidé de quitter son studio de coeur, Warner, à cause d’une mésentente. Avec le studio Universal, le cinéaste a donc trouvé le moyen parfait de réaliser une oeuvre hors-norme…Oppenheimer. En effet, cette adaptation faramineuse de 3H00 du bouquin Robert Oppenheimer Triomphe et tragédie d’un génie de Kai Bird et Martin J. Sherwin a été tourné dans une combinaison IMAX 70mm et 65mm, mêlant couleur et noir & blanc jamais vu en IMAX, est mené par un casting dantesque (Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt…) et se révèle un pari prodigieux. Christopher Nolan aime régulièrement prendre le contrepied de l’industrie afin de concevoir le cinéma, le spectacle hollywoodien, autrement que le tout-venant. Ainsi, il s’oblige à éviter au maximum l’utilisation des CGI dans chacun de ses projets et se refuse à tenir un peu trop par la main les spectateurs durant leur visionnage à l’instar du fameux « N’essayez pas de comprendre, ressentez le » de Tenet) quitte à les laisser maîtres de l’interprétation finale dans Inception. Dans la continuité, la manière dont ses films sont promus ne reflète pas forcément les films en question…

BOMBE A RETARDEMENT par Alexandre Janowiak

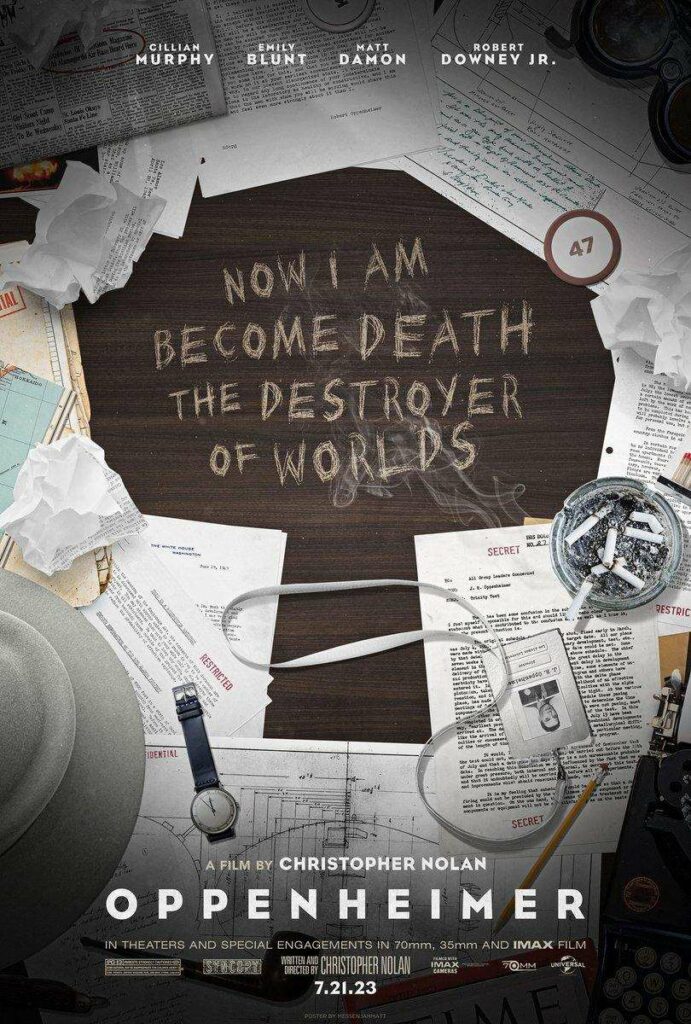

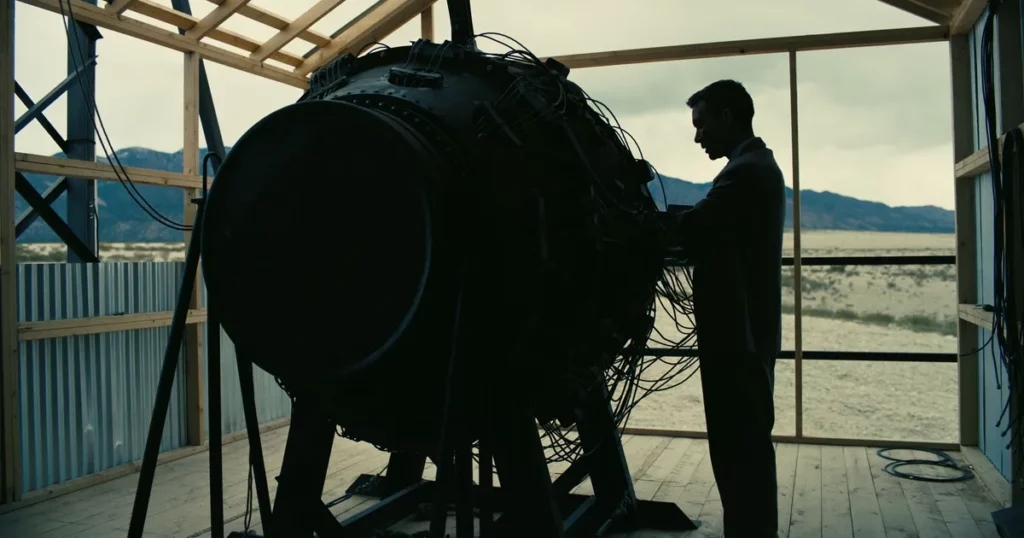

…Si Dunkerque a été présenté comme un film de guerre, il s’agissait surtout d’une expérience ultra-sensorielle sur le temps, loin des prérequis du genre. Dans la même idée, Interstellar a largement été comparé à 2001, l’Odyssée de l’espace durant sa promotion, et l’on pouvait s’attendre à ce que les robots soient des traîtres comme HAL 9000 avant de comprendre qu’ils seraient, au contraire, les plus fidèles alliés des héros. Quant à Tenet, même si sa promotion reposait largement sur l’explosion d’un véritable Boeing sur le tournage, la scène en question occultait quasi-totalement l’utilisation de l’avion pour se concentrer sur l’élément central du film, la machine à inversion, et sa révélation. Oppenheimer ne déroge donc pas à la règle. Indiscutablement, le film a été vendu sur la reconstitution de l’explosion d’une bombe nucléaire sans CGI, au point même de laisser fantasmer le public que le cinéaste jusqu’au-boutiste ait réellement utilisé une bombe A pour son film. S’il n’a pas été jusque là, cette explosion était la promesse d’une séquence tonitruante au cinéma. Sauf que, sans surprise, Nolan déjoue les attentes lors de la séquence. Loin de la déflagration assourdissante attendue, l’explosion de la bombe se déroule dans un silence hypnotisant, capturée par une simple succession de plans fixes. Une explosion observée à la fois hors du temps et à la croisée de toutes les temporalités, puisqu’elle représente un point de bascule éternel de notre existence, bousculant le sort de l’humanité. Bien sûr, la scène est la plus spectaculaire du film, mais finalement, c’est surtout la manière dont Robert Oppenheimer joué par un Cillian Murphy exceptionnel qui observe la beauté et horreur simultanée de l’événement qui lui donne toute sa puissance. Et c’est logique, car dans Oppenheimer, la véritable ambition de Nolan n’est pas de représenter l’explosion de cette bombe, mais plutôt de décrire l’implosion intérieure de son créateur.

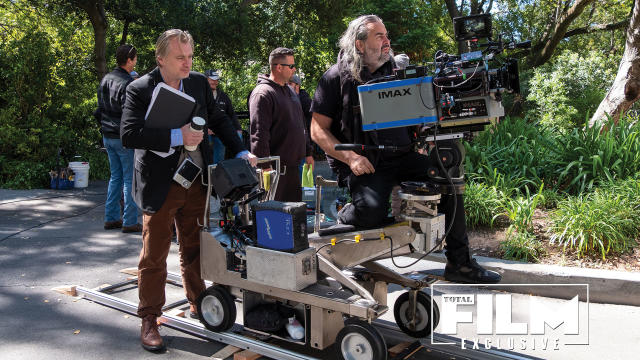

Robert Oppenheimer est au coeur des préoccupations de Nolan plus encore que la bombe. Dans le dossier de presse, il explique d’ailleurs avoir écrit le scénario d’Oppenheimer à la première personne pour permettre aux spectateurs « d’accompagner Oppenheimer tout au long de son périple ». Et au visionnage, le résultat est terriblement captivant et impressionnant. Non pas que le récit soit raconté à la première personne car Oppenheimer n’est pas, à proprement parler, le narrateur, mais le film nous plonge littéralement dans l’esprit du scientifique dès ses premières secondes. Souvenirs qui le hantent, images de décompositions subatomiques, de tempêtes moléculaires, hallucinations horrifiques…Oppenheimer nous embarque dans l’intimité la plus viscérale du génie de la physique quantique. Le moyen parfait pour mieux ressentir ses émotions, ses doutes, sa perception de la réalité et plus encore sa vision du monde, Nolan capturant toute la beauté et fatalité de son héros. Si le film démarre comme un biopic classique, il se transforme ainsi assez rapidement. Derrière la fresque historique incroyablement riche, on jongle en permanence entre le film de guerre, le film de casse, le film d’aventure, voire le western lors des sublimes passages à chevaux dans les plaines du Nouveau-Mexique. Mais plus encore, Nolan fissure le genre du biopic en réalisant une course contre la montre intense dans la guerre contre les nazis et surtout un thriller psychologique muant en véritable labyrinthe introspectif, à la fois cauchemardesque et lyrique. Il s’agit d’ailleurs probablement du film le plus expérimental du Britannique avec une scène de sexe fantasmée, les conséquences d’un bombardement cauchemardé, les arrières-plans tremblant…Christopher Nolan et son chef opérateur Hoyte van Hoytema relèvent en effet un défi exceptionnel avec Oppenheimer réaliser une épopée intime avec de l’IMAX, soit les plus grosses caméras du monde. Un choix culotté qui vient pleinement ancrer le spectateur dans l’histoire et l’univers du film, la caméra scrutant avec une intensité croissante et une qualité folle les visages de sa galerie de personnages, dont Oppenheimer.

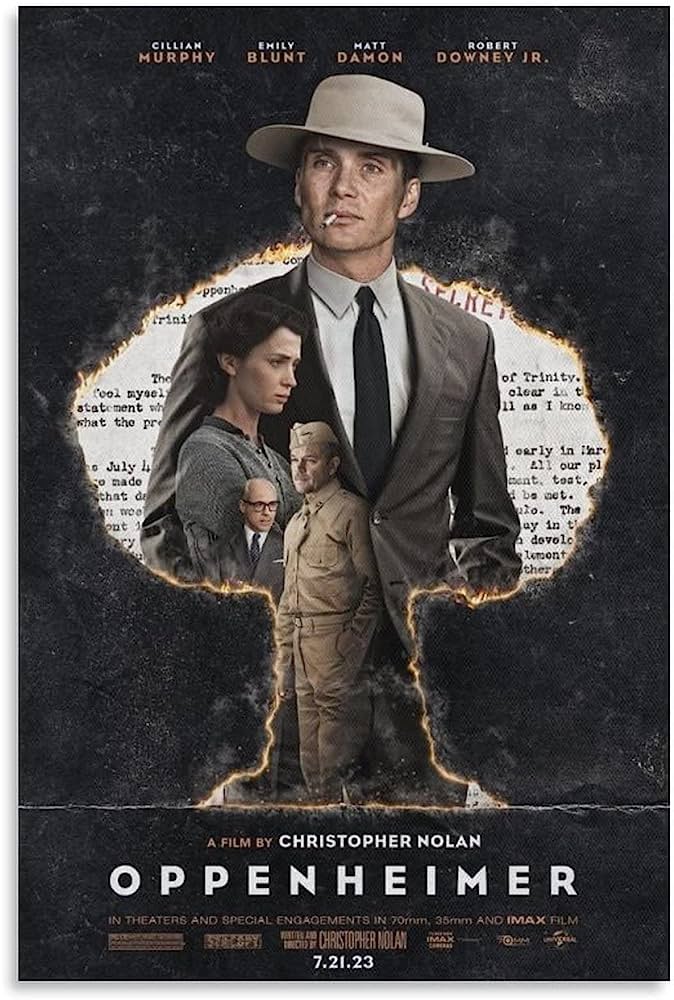

D’où la naissance d’un énorme morceau de cinéma et d’une oeuvre hors-norme dans la carrière de Christopher Nolan. Car si l’on peut rapprocher son douzième film d’Interstellar pour l’ampleur de son histoire au service d’une tragédie intime et à Dunkerque pour sa sensorialité, Oppenheimer se distingue très largement de tout ce qu’a pu faire le Britannique jusqu’ici. En particulier, il s’agit du film le plus bavard de sa filmographie et il doit donc énormément à son casting. Avec une ribambelle de stars, on pouvait craindre une triste compilation de caméos de luxe. Heureusement, il n’en est rien. Les célébrités permettent au contraire de s’approprier plus rapidement le récit, d’assimiler plus facilement les nombreux personnages qui déferlent sur l’écran grâce à leurs visages connus et identifiables. Parmi les personnages secondaires majeurs, Emily Blunten Kitty, la femme d’Oppenheimer et Florence Pugh en Jean Tatlock une des amantes et compagnes d’Oppenheimer livrent des performances très solides, notamment la première lors d’une scène d’interrogatoire jubilatoire. Cependant, le film tourne surtout autour de la dualité entre Robert Oppenheimer et Lewis Strauss, laissant forcément une place prépondérante à Cillian Murphy et Robert Downey Jr.. Bien sûr, Cillian Murphy donne vie au coeur émotionnel-psychologique du film dans un jeu sans épate et loin des standards du biopic, préférant s’imprégner de la sensibilité, et des convictions intimes d’Oppenheimer plutôt que de simplement le singer. Toutefois, c’est probablement Robert Downey Jr. qui marque le plus les esprits dans ce rôle ambigu, voire machiavélique, enfin à la hauteur de son talent.

S’éloignant totalement des précédents films de Nolan, toute l’action de Oppenheimer se trouve ainsi dans les échanges incessants des personnages, leurs remises en question, leurs troubles…Il faut concrètement imaginer un mélange de la densité de JFK d’Oliver Stone avec la fougue d’un film sorkinien, où la parole est la véritable arme des personnages, magnifiée, accentuée, par la mise en scène de Christopher Nolan et le montage de Jennifer Lame. Autant dire que c’est un film à la cadence infernale, qui nous aspire dès ses premières secondes dans son déluge d’idées, d’informations, de personnages, d’époques…Et progressivement, les intentions se font alors plus précises et de raconter l’histoire de la bombe bien sûr, explorer l’esprit de Robert Oppenheimer évidemment, mais aussi expérimenter le retentissement de cette création à travers le temps. En résulte, un spectacle d’une incroyable harmonie visuelle, sonore et musicale…La partition de Ludwig Göransson est une merveille où Christopher Nolan joue avec le temps et les perspectives comme jamais auparavant. Si le cinéaste nous a habitués à des narrations non linéaires dans Memento, Dunkerque, il trouve ici une nouvelle forme d’abstraction narrative. L’histoire d’Oppenheimer est complexe et riche en oscillant constamment entre les perspectives, la couleur et le noir et blanc, les époques,des années 20 aux années 60 et pourtant, elle ne nous prend jamais par la main. L’ensemble est tellement pensé, cohérent, lié à chaque instant, que le récit n’en a pas besoin, et conserve une fluidité déconcertante. Dans un geste de cinéma aussi ambitieux qu’audacieux, Nolan édifie une fusion perpétuelle de l’espace-temps, où tout se mêle sans discontinuité durant trois heures jusqu’à pleinement s’ancrer dans notre présent et notre futur.

HOW I LEARNED TO WORRY AND HATE THE BOMB

COMMENT J’AI APPRIS À M’INQUIÉTER ET À DÉTESTER LA BOMBE

En combinant la richesse littéraire de l’ouvrage de Kai Bird et Martin J. Sherwin à sa créativité artistique, Christopher Nolan dresse assurément une fresque historique majeure, pamphlet à charge contre les États-Unis de l’époque. Son épopée dénonce avec hargne la violente paranoïa des autorités américaines envers les communistes avec le Maccarthysme « Le peuple américain semble pris d’hystérie collective, comme une compulsion à se définir en fonction de la menace soviétique ». Et cette critique des États-Unis se reflète parfaitement dans le traitement subi par Oppenheimer, génie érigé en héros avant d’être repoussé, renié et de devenir une sorte de paria. Mais plus encore, Nolan porte une réflexion glaçante sur les dilemmes moraux humains et la tragédie de l’humanité qui, malgré des connaissances scientifiques de plus en plus importantes fission et fusion atomique, semble désespérément inapte à percer son propre mystère. L’humain semble condamné à ne pas s’entendre, à ne pas se comprendre dans Oppenheimer. De quoi en faire l’oeuvre la plus pessimiste d’un Christopher Nolan de plus en plus préoccupé par l’avenir du monde. Dans Interstellar, la crise écologique venait sceller le sort de notre planète quand Tenet évoquait déjà la crainte de voir une arme nucléaire tomber entre de mauvaises mains et provoquer la fin du monde. Une peur évidente qui fait encore du chemin dans Oppenheimer, dont le pouvoir de résonance avec notre présent est manifeste. À l’heure de la guerre en Ukraine et de la menace atomique régulièrement agitée par Vladimir Poutine, le monde semble bel et bien au bord du gouffre en 2023, il reste 90 secondes avant l’apocalypse selon l’horloge de la fin du monde imaginée par le Bulletin of the Atomic Scientists fondé par un certain Albert Einstein. Un précipice dont les fondations se retrouvent englobées avec maestria dans Oppenheimer, en faisant une expérience immanquable de cinéma et d’Histoire, rien que ça.

THE BOMB THAT DID GO OFF par Robert Hospyan

Dans le précédent film de Christopher Nolan, Tenet, il était question d’un procédé scientifique découvert par, « l’Oppenheimer de son époque », comme une solution à un problème vital mais dont l’application risquait de déclencher une réaction en chaîne entraînant la fin du monde. Ce paradoxe fut directement inspiré à Nolan par celui qui préoccupa un temps les scientifiques juste avant le premier test d’explosion atomique. Dans The Nolan Variations, l’ouvrage définitif consacré au cinéma de l’auteur, paru juste après la sortie de Tenet et écrit à partir de 20 ans d’entretiens entre le journaliste Tom Shone et le cinéaste, ce dernier révèle qu’à la fête de fin de tournage, Robert Pattinson lui a offert un recueil de discours donnés par Oppenheimer…C’était un cadeau de fin attentionné et astucieux, en réalité, parce que, comme vous, j’ai grandi dans l’ère post-nucléaire. On a grandi dans l’ombre de l’ultime savoir destructeur. C’est comme cette phrase de Sophocle citée dans Angel Heart…Que la sagesse est terrible lorsqu’elle ne profite aucunement au sage. Connaître une chose nous donne un pouvoir sur elle, généralement, mais que se passe-t-il lorsque l’inverse est vrai, si connaître une chose lui donne du pouvoir sur vous ?

Cette réflexion, semble être à l’origine même de Oppenheimer, un projet que Nolan n’a pas porté durant des années mais dont les questionnements font tout de même écho à nombre d’éléments déjà présents dans la filmographie de l’auteur, qu’il s’agisse de la caractérisation de ses personnages ou bien des interrogations éthiques et politiques qui le préoccupent depuis longtemps. Ce nouvel opus est de ceux que l’on rêve d’avoir de la part des réalisateurs qu’on suit, une oeuvre qui renvoie aux précédentes, indubitablement personnelle, et simultanément différente de tout ce qu’il a pu faire auparavant. On pense autant à Memento, la trilogie Dark Knight ou Dunkerque qu’à Amadeus, JFK et The Social Network. Film massif et protéiforme de trois heures, Oppenheimer est une méditation sur le pouvoir défiant toute structure conventionnelle pour transformer un biopic en film d’espionnage, en passant par le film de guerre et de procès tout en reprenant des codes du film de casse et…du western. « Il y aurait un argumentaire à faire stipulant que Memento et Insomnia sont des westerns, ce sont des histoires de justice aux confins du territoire, d’hommes qui se perdent dans la nature sauvage. Nolan est fasciné par les histoires et les mythologies. Le western est le mythe que raconte une nation avec une compréhension discutable de sa propre histoire. » Que ce soit dans la subjectivité d’Oppenheimer ou dans la réalité censément objective que Nolan y oppose via sa construction inévitablement non-linéaire, accouchant d’une sensation de présent constant similaire à Dunkerque, cette idée de mythification de soi et d’Histoire qu’on réécrit est au cœur du film, récit d’un d’un Promethée, un prophète, un homme qui avait des visions et qui les a matérialisés en catastrophe. Afin d’épouser le point de vue d’Oppenheimer, Nolan a recours à son abattage habituel d’effets de style et d’approche de mise en scène mais les revisite de façon surprenante. Depuis quinze ans, le réalisateur emploie des caméras IMAX pour filmer certaines séquences-clé de ses films. Néanmoins, ce dispositif était presque exclusivement réservé jusqu’à présent aux morceaux de bravoure. Or, Oppenheimer n’a rien du film à grand spectacle…On associe l’IMAX aux paysages gigantesques mais ici Van Hoytema, son directeur de la photographie, filme des visages, des yeux, quelque chose de étonnamment simple », explique Nolan au Los Angeles Times…Ce que Cillian ressent, pense, cela l’ouvre au public. Dans nos travaux passés sur l’image IMAX avec Hoyte, mais aussi avec Wally Pfister avant ça, notamment certains gros plans d’Alfred à la fin de The Dark Knight ou The Dark Knight Rises, on trouvait qu’il y avait déjà quelque chose de l’art du portrait. Quelque chose qui rappelle la photographie grand format. Là, il y a une esthétique sur laquelle Hoyte pensait vraiment pouvoir travailler afin de construire quelque chose qui serait à la fois ample et extraordinairement intimiste ». Cette fois, l’immersion permise par le format ne sert plus à impressionner mais à s’identifier. De la même manière, le montage multiplie les inserts typiquement nolaniens afin d’illustrer les vues de l’esprit du protagoniste, seulement là où il s’agissait autrefois de flashbacks qui les hantaient, « la mémoire des êtres aimés devenue du poison » pour citer Batman Begins, il s’agit ici de projections de ce « monde caché » qui persécutent Oppenheimer. Et Nolan se fait plus agressif que jamais, renouant avec son amour des gros plans mais en les exacerbant, la macrophotographie servant à rendre état des atomes, molécules et vagues d’énergie afin de traduire à l’écran » l’expression ultime de leur pouvoir destructeur quand cette force est libérée « . Un assaut sur les sens nécessaire pour nous plonger dans le tourment du personnage et son besoin de l’exorciser. D’en prendre le contrôle.

On n’a de cesse d’entendre que la théorie seule ne suffit pas, qu’il faut passer par la pratique. Nolan a toujours eu une passion pour la minutie de la réalisation d’une chose. La « réalisation ». Par définition, l’action de rendre réel, effectif. Rendre quelque chose réel, concret, par l’usage de ses mains, c’est une façon de prendre le contrôle. Le cinéaste explique chaque aspect de la création de Batman par Bruce Wayne comme il explique chaque tour de magie du Prestige. Il ne cherche pas à tuer la magie, il est simplement fasciné par comment les choses fonctionnent. Il veut les comprendre, les maîtriser, les contrôler. Oppenheimer suit dans les pas de ces prédécesseurs. A l’instar de Leonard et ses polaroïds dans Memento ou Cobb et son totem dans Inception, il veut déceler le vrai du faux, il a besoin d’expérimenter pour sortir de la théorie…La science m’intéresse, tout comme la méthode scientifique. Parmi mes approches de la cartographie d’un script, il y a ce que j’appelle l’approche géométrique. A savoir que je dessine toutes sortes de diagrammes qui me permettent de voir les informations narratives d’une manière plus tridimensionnelle, au-delà de la forme scriptée. Une fois de plus, le parallèle entre l’auteur et son personnage est évident et comme Cobb, le « metteur en scène des rêves », ces aspirations démiurgiques s’avèrent coûteuses…Ce que je cherchais, c’était le fil qui reliait le monde quantique, la vibration de l’énergie, et le parcours personnel d’Oppenheimer. Il souffrait de ses visions dans sa jeunesse et il s’est émancipée sexuellement sur le tard. Donc il devait avoir beaucoup d’énergie puissante vibrant à travers son système de façon dissipée. Comme pour beaucoup de gens, quand il s’est enfin ouvert au sexe opposé, son intellect a trouvé un moyen d’expression également. On a souvent reproché au cinéaste de pondre des films asexués alors que même que la figure de la femme fatale est récurrente dans son corpus. A ce titre, Oppenheimer marque également une première en abordant le sexe frontalement et de façon surprenante, le liant en plusieurs instances à la mort ainsi qu’à un désir de pouvoir. Nolan est visiblement désireux de raconter Oppenheimer dans toute sa multi dimensionnalité, susceptible à la chair donc humain et plus juste une intelligence froide. Cependant, la faille qui mène les héros nolaniens à leur perte réside toujours dans une certaine mesure dans leur égo. Si Batman Begins suivait le parcours d’un homme qui devait comprendre une chose pour ne plus en avoir peur, Oppenheimer soutient que les gens…N’en auront pas peur tant qu’ils ne l’ont pas compris et ils ne le comprendront pas tant qu’ils ne l’ont pas utilisé. Il correspond ainsi à la description que Darren Mooney fait des personnages nolaniens…Des hommes qui insistent avoir des manières logiques et rationnelles de donner du sens à leur monde mais qui sont en réalité complètement solipsistes et fous.

Enrôlé par l’armée américaine, le scientifique arbore tout d’abord un uniforme militaire mais un collègue lui dit de s’en débarrasser et d’assumer qui il est, ce pourquoi on est venus le chercher. Nolan filme alors son personnage se parer de sa propre panoplie comme il filmait Bruce Wayne fabriquer son costume. La veste, le chapeau, la pipe…Comme tant d’autres protagonistes nolaniens avant lui, Oppenheimer se construit une identité, pour contrôler son monde, au risque de se « perdre dans ce monstre de votre création » comme avertissait Alfred Pennyworth. Alors même qu’il assemble une large équipe pour arriver à ses fins Nolan a refusé catégoriquement d’avoir recours à des personnages composites et caste des têtes connues pour presque tous les rôles, aussi infimes soient-ils le scientifique se met à croire à l’idée qu’il est le seul capable d’y parvenir, que tout repose sur lui. Nolan a toujours favorisé le collectif à l’individuel, le fameux « esprit de Dunkerque » que l’on trouvait déjà chez les passagers des ferries à la fin de The Dark Knight. L’individu est faillible, corruptible, comme Harvey Dent rendu fou par le Joker, mais Nolan croit au peuple. Même son Batman ne fait rien seul et ne saurait progresser sans Alfred, Gordon et Lucius. En créant un village dans le désert de Los Alamos, Oppenheimer n’est plus un simple chef de projet, il devient carrément maire et shérif d’une ville du Far West. « C’est trop de pouvoir pour un seul homme » dénonçait Lucius Fox au sujet du système d’écoute illégale de Batman dans The Dark Knight. Il n’y a pas une mais deux citations du Baghavad Gita qu’Oppenheimer dit s’être remémoré à la vision de l’explosion et la première ne faisait pas état du « destructeur de mondes ». Sa première pensée s’avérait moins alarmiste et davantage enivrée par son rapport au divin…Si le rayonnement de mille soleils venait à éclater d’un seul coup dans le ciel, cela serait similaire à la splendeur du Tout-Puissant. Même dans les champ-contre champs, la caméra paraît toujours en mouvement, comme si Oppenheimer refuser de s’arrêter pour réfléchir à ses actes. Je suis très intéressé par le conflit entre la vision subjective d’un individu et la réalité objective affirmait Nolan à filmdeculte dans une interview donnée pour Insomnia à Deauville en 2002. Lorsqu’il s’est exprimé la première fois au sujet des deux temporalités qui traversent Oppenheimer, le cinéaste qualifiait celle en couleur de subjective et celle en noir et blanc d’objective. Mais il apparaît assez vite que rien n’est aussi…noir et blanc. Memento était déjà divisée en deux temporalités. Les segments en couleurs reflétaient effectivement la subjectivité du personnage : en nous montrant les événements à rebours, Nolan nous plongeait dans l’esprit de Leonard, incapable de savoir ce qui venait de se passer. En alternance, les passages en N&B défilaient de façon chronologique, suivant l’objectivité d’une même conversation téléphonique continue qui nous servait l’exposition en flashbacks. Oppenheimer joue de cette précédente utilisation. Cette fois, il ne s’agit plus de flashbacks mais de flash-forwards. On reste d’une certaine manière dans de l’exposition, adoptant vraisemblablement les atours de l’objectivité sur Oppenheimer, soudainement arrogant, mais s’il s’agit en réalité d’un autre point de vue, celui de Lewis Strauss, membre du gouvernement campé par un Robert Downey Jr. qui vole la vedette au pourtant excellent Cillian Murphy avec une performance qu’on avait pas vu chez lui depuis…Chaplin ? « Ils avaient une relation à la Mozart/Salieri, caractérisée par des affronts et de la fierté. » Le sentiment d’objectivité est assis par l’association dans l’inconscient collectif du N&B avec les images d’archives, donc de journalisme, de reportage d’époque, en un sens, la vérité. Or, ce n’est pas la vérité, c’est celle de Strauss. Nolan associe à une autre subjectivité l’imagerie généralement associée à l’objectivité comme pour représenter la manière dont le gouvernement américain a voulu peindre Oppenheimer. « L’histoire est écrite par les vainqueurs » disait le journaliste Robert Brasillach. Chez Nolan, les personnages mentent souvent pour ce qu’ils estiment être le Bien Commun, notamment les figures d’autorité. Dans Interstellar, le Dr Brand ment aux astronautes sur la possibilité d’évacuer la population pour s’assurer qu’ils iront installer les colonies. Dans Dunkerque, Churchill ment sur l’évacuation des soldats français afin de permettre celle des anglais. Dans The Dark Knight, Gordon feint sa mort pour protéger sa famille, Gordon et Batman mentent sur les actes d’Harvey Dent pour conserver la foi que les gens avaient en lui et Alfred cache la vérité en brûlant la lettre de Rachel pour préserver Bruce mais tous ces pieux mensonges les rattrappent dans The Dark Knight Rises. Dans Oppenheimer, le mensonge porte sur la nécessité de bombarder le Japon. Et quand Oppenheimer se montre récalcitrant…

« Soit on meurt en héros, soit on vit suffisamment longtemps pour se voir devenir le méchant » disait Harvey Dent dans une formule qui sied en réalité à beaucoup de personnages de Nolan. Dès son court métrage Doodlebug, Nolan faisait du protagoniste l’architecte de son propre malheur par la mise en abyme d’un homme cherchant à tuer un cafard qui s’avérait être une version minuscule de lui-même. Dès le début de sa carrière donc, l’auteur traitait de causalité. La responsabilité vis-à-vis d’une potentielle escalade entre deux camps adverses informe déjà l’opposition entre Batman et le Joker. La machine à dupliquer dans Le Prestige, le dispositif de surveillance dans The Dark Knight, le programme Clean Slate ou l’appareil écologique transformable en bombe de The Dark Knight Rises, le cinéma de Nolan est plein d’outils à ne pas mettre entre les mauvaises mains, aux conséquences désastreuses…Tous les films que j’ai fait, d’une manière ou d’une autre, sont des films noirs. Ce sont tous des histoires sur les conséquences. Quand Nolan parle des films noirs, il les décrit comme…Des thrillers dans lesquels les individus tentent de contrôler les circonstances et les comprendre pleinement. Dans un bon film noir, à mesure qu’on épluche l’oignon et que les couches se révèlent, on voit bien que la compréhension des circonstances par les personnages était limitée. En ce sens, je crois qu’à bien des égards, Oppenheimer est un thriller. Comme un film noir à grande échelle. » Chez Nolan, les personnages féminins se divisent globalement en trois catégories…la conscience du héros (Ellie dans Insomnia, Rachel dans Batman Begins, Ariadne dans Inception, Brand dans Interstellar), la femme fatale (La Blonde dans Following, Natalie dans Memento, Mal dans Inception, Selina et Talia dans The Dark Knight Rises) et la victime des actes du héros (La Blonde, la femme de Leonard dans Memento, Rachel, les femmes d’Angier et Borden dans Le Prestige, Mal, Murph dans Interstellar). Les deux femmes de la vie d’Oppenheimer présentent des caractéristiques similaires mais souffrent clairement des actes du personnage. Le cinéaste a souvent associé l’eau à la notion du temps comme la marée dans Inception, Interstellar et Dunkerque et ici il utilise le motif de cercles concentriques causés par des gouttes de pluie (« ripples » en anglais) pour figurer les potentielles répercussions d’une guerre nucléaire. Oppenheimer ne voit plus ça, le temps qui leur est compté avant l’inévitable. La peur de l’extinction déjà présente dans Intertsellar et Tenet réapparaît mais sans l’échappatoire permis par la science-fiction. Impossible de revenir en arrière cette fois. Là où les protagonistes nolaniens pouvaient autrefois trouver un sens à leur vie par le biais de l’illusion, il n’y a aucune rédemption possible. Comme Inception, Tenet se concluait sur l’image d’un enfant, représentant le futur, avec cette réplique…C’est la bombe qui n’a pas explosé. Le danger que personne ne savait être réel. C’est ça la bombe avec le pouvoir de changer de monde. Oppenheimer pourrait avoir la même.

Bombe atomique ou pétard mouillé ? par Léo Moser

Contre tout attente, Oppenheimer est le film le plus radical et surprenant de Christopher Nolan. La promo ultra agressive déployée autour du film depuis des semaines, matraquant les déclarations ampoulées de Christopher Nolan himself, grand manitou des technologies analogiques et puriste du cinéma total, pourrait être le symptôme d’une certaine intranquillité, dissimulée par le réalisateur d’Inception. Reconverti VRP de son propre film, le cinéaste s’est ainsi auto-congratulé de manière un peu gênante, nous promettant une expérience à nulle autre pareille, un film ne contenant “aucun plan CGI” et, cerise sur le champignon atomique, une “explosion nucléaire réalisée sans effets spéciaux”. Ces petits arrangements avec la réalité trahissent l’insécurité de l’enfant prodige d’Hollywood, qui pour la première fois depuis qu’il a le monde à ses pieds, sort sensiblement de sa zone de confort, délaissant le film d’action high concept pour un biopic en apparence plus classique, se ramifiant en fresque politique aride et bavarde, façon JFK d’Oliver Stone. Mais c’est précisément dans cette “prise de risque”, et ce qu’elle dit du rapport de Nolan au cinéma spectaculaire, qu’Oppenheimer fascine. Car l’enjeu est moins pour Nolan de s’adapter à un genre peu familier, que pour ledit genre de se conformer au cinéma nolanien. On comprend sans difficultés ce qui a attiré le cinéaste dans l’histoire de J. Robert Oppenheimer, physicien de génie devenu “le père de la bombe atomique”, avant d’être discrédité par le gouvernement américain pour son opposition au développement d’armes thermonucléaires. Grand cinéaste matérialiste et physicien quantique à ses heures perdues (Interstellar, Tenet) ayant soumis le territoire trouble des rêves à un protocole rigoureusement mathématique (Inception) et assujetti la magie à d’opaques expérimentations scientifiques (Le Prestige), Nolan semblait tout indiqué pour retracer l’itinéraire tortueux d’un physicien dépassé par l’application délétère de ses propres théories. N’était-ce la supposée linéarité d’un biopic, a priori contre-intuitive pour un cinéaste versé dans les récits gigognes, et les effets de manche temporels. Le très beau premier tiers du film suit le pèlerinage du jeune Oppenheimer dans l’Europe d’avant-guerre, et nous fait pénétrer le cerveau tempétueux d’un homme qui perçoit, à travers le voile de la réalité, l’existence d’un outre-monde tenu secret, le monde à l’échelle atomique. Soldat fidèle de Nolan jusque là cantonné à des seconds rôles, Cillian Murphy (extraordinaire) prête au personnage ses traits émaciés et ses yeux bleus aciers invariablement écarquillés, comme sujets à des visions qui nous échapperaient.

De retour aux États-Unis au commencement de la Seconde Guerre mondiale, Robert est réquisitionné par le gouvernement pour échafauder le projet Manhattan, qui, depuis les bancs de l’université de Berkeley en Californie, aboutira au premier essai nucléaire, réalisé dans le désert du Nouveau-Mexique, à quelques encablures de Los Alamos, la ville-laboratoire créée sur mesure qui donne au film des faux airs de néo-western ultra crépusculaire. Mais c’est moins dans la scène extrêmement impressionnante de l’essai nucléaire, montée en épingle par la promo et filmée comme le climax ébouriffant d’un film d’action, voire comme le négatif terrorisant d’un film catastrophe que dans les longs tunnels de dialogue qui la cernent, que le film et sa mise en scène fascinent. Longuement consacré à l’audit labyrinthique auquel sera confronté Oppenheimer au sortir de la guerre, supposément pour sa proximité avec les thèses communistes mais en réalité en raison de son opposition à la prolifération des armes nucléaires à l’orée de la guerre froide et en plein maccarthysme, le film mute peu à peu en une fresque politique et paranoïaque, un court movie pakulien au centre duquel se joue la rivalité entre Oppenheimer et Lewis Strauss, homme d’affaire et industriel lié au projet Manathan, incarné par un Robert Downey Jr. impressionnant dans un rôle de composition. En territoire inconnu, et privé des scènes d’action qui structurent ordinairement ses films, Nolan capte ces trois heures de dialogues ininterrompus, où un défilé de stars se donnent la réplique à un rythme échevelé, à la manière d’un film d’action archi spectaculaire dont la seule respiration est une tétanisante déflagration.

Un vrombissement de 3 h à vous filer des acouphènes, des visions apocalyptiques qui vous déchirent la rétine, les expérimentations bruitistes de Ludwig Göransson déjà compositeur de Tenet qui tabassent une partition wagnerienne, un motif contenant une vérité cachée qui reboucle sur lui-même ici une phrase mystérieuse prononcée par Einstein plutôt que la rotation infinie d’une toupie (Inception) ou les apparitions d’un fantôme gravitationnel (Interstellar) et même un simulacre de twist final…Le cinéaste déploie toute sa panoplie, pour transformer sa sombre fresque politique longue et extrêmement bavarde en un film à grand spectacle qui vous étrille et vous essore jusqu’à l’épuisement, et stupéfie néanmoins. On pensait tenir le film le plus classique de Nolan, et ce faisant le plus éloigné de sa filmographie, Oppenheimer est finalement son film le plus radicalement nolanien, justement parce qu’il impose son style à un genre qu’on pensait trop classique pour l’accueillir.

Né le 30 juillet 1970 à Londres, d’un père anglais et d’une mère américaine, Christopher Nolan est un réalisateur, scénariste et producteur à succès. Passionné du septième art, il a commencé dès son plus jeune âge à réaliser des films avec la caméra 8mm de son père et ce, malgré son daltonisme. Son court métrage en 8mm, Tarantella, est diffusé aux États-Unis sur la chaîne PBS, alors qu’il est encore étudiant en lettres à l’Université de Londres. Au milieu des années 90, il tourne en 16 mm deux courts métrages, Larceny et Doodlebug, suivis de son premier long métrage à petit budget et en noir et blanc, Following, en 1998. Le succès de cette histoire de voyeurisme, dans différents festivals, permet à Christopher Nolan de réaliser deux ans plus tard, Memento, un thriller psychologique sur un homme atteint d’amnésie antérograde qui est son premier grand succès, lui permettant une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Aujourd’hui âgé de cinquante-trois ans, Christopher Nolan s’est construit l’une des carrières les plus flamboyantes d’Hollywood.

Les films de Christopher Nolan sont connus pour n’avoir ni début ni fin. Ses récits se referment en boucles ou tracent des spirales, en tours de passe-passe temporels. Le réalisateur a enchaîné les succès tout au long de sa carrière, en commençant avec son film Insomnia diffusé en 2002, Le Prestige en 2006 et Inception en 2010, qui reçoit huit nominations aux Oscars, notamment pour le meilleur film et le meilleur scénario original. Le britannico-américain a également réalisé la trilogie de Batman The Dark Night entre 2005 et 2012, Interstellar en 2014, Dunkerque en 2017 et Tenet en 2020. Nolan est considéré comme l’un des plus grands réalisateurs de sa génération. Il est connu pour ses films ambitieux et complexes, qui explorent souvent des thèmes philosophiques et existentiels. Il est également connu pour son style visuel unique, qui se caractérise par ses plans longs et ses mouvements de caméra fluides.

Nolan est rapidement devenu l’un des dix metteurs en scène les plus rentables de l’histoire. En 24 ans de carrière, il a réalisé 26 films et 85,8 millions d’entrées. Ses films ont rapporté plus de 5 milliards de dollars dans le monde et ont obtenu onze Oscars sur trente-six nominations. Lauréat de nombreux prix et distinctions, il a été nommé pour cinq Oscars, cinq British Academy Film Awards et six Golden Globes. En 2015, le magazine Time le désigne comme l’une des cent personnes les plus influentes dans le monde. En 2019, il est nommé à l’ordre de l’Empire britannique par Élisabeth II, pour services rendus aux arts cinématographiques. Considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs du 21ème siècle, Christopher Nolan est l’un des réalisateurs les mieux payés au monde et sa fortune est estimée à 200 millions de dollars.

ZONE DE CONFORT…par Timothée Giret

En réalisant un film historique sur le physicien à l’origine de la bombe atomique, Christopher Nolan semblait prendre le contrepied de Tenet, son précédent long-métrage. Là où ce dernier se présentait comme un film de science-fiction alambiqué, la perspective d’un biopic, par nature plus balisé, laissait entrevoir un retour à un certain classicisme. Les choses sont au final loin d’être aussi simples, puisque Oppenheimer est un pur concentré de Nolan, avec toutes les qualités mais aussi les problématiques que cela implique. Plus qu’un biopic qui retracerait la vie du brillant scientifique, Nolan décide plutôt d’interroger cette figure historique controversée en épousant les codes du film de procès. Outre les scènes de vie du personnage, deux autres timelines cerclent le récit, d’une part un interrogatoire d’Oppenheimer par les autorités américaines en pleine Guerre froide, de l’autre une audience de Lewis Strauss. Ce qui compte pour Nolan, c’est donc davantage ce que représente le père de la bombe, que son simple vécu. Si la promesse de plonger dans les névroses de l’Amérique au travers de l’une de ses figures les plus passionnantes est prometteuse, Nolan se prend malheureusement les pieds dans son dispositif narratif. En choisissant de raconter son histoire sans respecter l’ordre chronologique, le réalisateur-scénariste rend le récit inutilement alambiqué et pas toujours très agréable à suivre. Loin d’un Sergio Leone sur Il était une fois en Amérique qui rendait chaque transition incroyablement fluide en liant des éléments de chaque époque, les allers-retours d’Oppenheimer donnent souvent l’impression d’avoir été placé de façon hasardeuse, sans vraie réflexion. Les premières victimes de ce découpage anarchique sont les personnages secondaires qui vont et viennent dans le récit, sans y être proprement introduits. Le personnage-titre occupant l’essentiel des trois heures de métrage, il ne reste pas grand-chose pour les seconds couteaux. Exception faite de Lewis Strauss avec un étonnant et magnifique Robert Downey Jr., toutes les autres figures n’existent jamais pour elles-mêmes, mais seulement par rapport à Oppenheimer. Et comme dans tous ses films exception faite de celui de Jessica Chastain dans Interstellar, Nolan semble bien en peine avec les personnages féminins. La pourtant passionnante Jean Tatlock (Florence Pugh, brillante comme toujours) voit son rôle réduit à peau de chagrin et Katherine Oppenheimer (Emily Blunt) ne semble exister que pour les besoins d’une scène, certes satisfaisante, mais totalement factice. Seul Robert Oppenheimer, insaisissable génie aux pieds d’argiles, semble véritablement intéresser le cinéaste. Dans la peau du brillant physicien, l’Irlandais Cillian Murphy se montre parfaitement à la hauteur de la tâche. Il se révèle ici parfait de fausse froideur mais de véritable fragilité et saisit pleinement toutes les subtilités du rôle.

Le personnage central n’est cependant pas la seule réussite du long-métrage et Oppenheimer contient aussi de belles promesses. Plutôt que de s’enfermer dans ses habitudes visuelles, Nolan tente ici quelques audaces de forme et de ton totalement inédit dans le cadre de son cinéma. La plus évidente, c’est bien sûr cette narration à deux points de vue, ceux d’Oppenheimer et de Lewis Strauss. Là où Nolan se bornait généralement à ne suivre qu’un unique personnage dans Memento ou bien Tenet ou adoptait la vision d’un narrateur omniscient dans Dunkerque, il oppose ici deux récits bien distincts, jusque dans leur traitement visuel. Les scènes adoptant le point de vue du héros sont ainsi tournées en couleur, quand celles suivant le récit de Lewis Strauss sont filmées en noir et blanc. Derrière la simple convention esthétique, les deux visuels étant au passage somptueusement servi par le grain de la pellicule 70 mm, on peut également y voir un moyen de représenter la fausseté et la tromperie émanant de Strauss, en opposition avec le franc-parler d’Oppenheimer. L’autre grande première chez Nolan, c’est l’utilisation de la grammaire cinématographique pour créer non pas seulement du sens, mais aussi du ressenti, voir de la poésie ! Là où le cinéaste faisait jusqu’ici preuve d’un inébranlable pragmatisme, jusqu’à en devenir austère, il fait ici le choix de visualiser les angoisses de son héros dans des visions cauchemardesques. Dans ce qui est probablement la scène la plus saisissante du long-métrage, Oppenheimer adresse à ses confrères un discours patriotique et revanchard, alors que la bombe vient de frapper Hiroshima. Derrière l’emphase de façade, le physicien est d’ores et déjà rongé par les regrets et la culpabilité. Ses démons s’incarnent alors sous la forme de visions cauchemardesques dans des feux atomiques et cadavres calcinés mais aussi via des expérimentations sonores déjà présentes sur Dunkerque. Le résultat, aussi éprouvant que saisissant, laisse songeur quant à ce que le cinéaste pourrait accomplir avec un peu plus d’audace. Oppenheimer laisse ainsi le spectateur avec un espoir, fragile mais réel, de voir Christopher Nolan sortir de sa zone de confort qui lui semble inextricable.

ENTRETIEN AVEC…

Christopher Nolan, votre nouveau film «Oppenheimer» raconte l’histoire de l’inventeur de la bombe atomique et donc aussi la responsabilité que la recherche implique. Que souhaitez-vous transmettre à votre public ? Je n’ai pas de message, si c’est ce que vous voulez dire. À mon avis, c’est toujours préjudiciable au cinéma quand il devient trop didactique et essaie de dire aux gens ce qu’il faut penser. Je pense que presque tous les publics résistent involontairement à cela.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement intéressé personnellement dans cette histoire ? Bien sûr, j’ai été attiré par les grandes questions que vous avez évoquées. Quiconque regarde de près l’histoire de cet homme dans tous ses détails arrivera rapidement à la conclusion qu’il n’y a pas de réponses faciles à adresser à toutes ces questions. C’est ce qui rend les choses si excitantes. Mon film est une tentative pour amener les gens à passer quelques heures dans la tête d’Oppenheimer et développer ainsi une certaine compréhension du scientifique. Au final, le but n’est pas de le juger, mais peut-être comprendre qui il était et pourquoi il s’est comporté comme il l’a fait. Idéalement, vous rentrez chez vous avec des questions parfois désagréables liées à vos actions et à leurs conséquences après avoir regardé un film au cinéma. Mais la dernière chose que je voulais était de le rendre trop facile à comprendre pour le public. Les longs métrages les plus intéressants sont toujours ceux qui sont intrinsèquement complexes et ambigus.

D’où vient votre propre intérêt pour la science, qui s’est souvent manifesté dans vos œuvres ? Ma passion pour la physique, la science et l’univers a commencé lorsque j’étais encore enfant dans les années 1970. Je n’étais qu’un garçon quand le premier film Star Wars de George Lucas est sorti en salles. Ce genre de science-fiction a immensément enflammé mon imagination. Ce n’est pas pour rien que de nombreux programmes et projets scientifiques je pense par exemple à «Unser Kosmos» de Carl Sagan s’adressent particulièrement aux enfants. À neuf, dix, onze ans, vous êtes tout simplement particulièrement réceptif à tout ce qui touche à la recherche et à l’expérimentation. En tout cas, beaucoup de choses m’ont marqué à l’époque, et j’ai réalisé plus tard combien d’opportunités la science m’offrait aussi en tant que narrateur de cinéma.

Votre film Interstellar nous vient tout de suite à l’esprit en exemple…À l’époque, je collaborais avec le prix Nobel Kip Thorne, un physicien, parce que je voulais vraiment jeter un regard scientifique sur notre monde humain. Tout le film était basé sur la façon dont la science peut aider à raconter une histoire de manière extraordinaire, ce qui était auparavant inimaginable. Aussi, avec Tenet, je suis retourné vers Kip Thorne et son travail, et j’ai appliqué les lois de la physique d’une manière plus proche de la science-fiction. Maintenant, dans Oppenheimer, je m’intéresse spécifiquement aux scientifiques de la première moitié du XXe siècle et la magie qu’ils ont créée.

La magie ? Je pense que ce mot résume assez bien la situation. Ce que faisaient le jeune Oppenheimer et ses contemporains était révolutionnaire, ils imaginaient notre monde d’une manière que personne n’avait envisagée auparavant et que presque personne ne comprenait. Cela a dû s’apparenter à une sorte de magie pour beaucoup. À ce jour, la physique quantique n’est pas encore totalement intégrée à la physique classique. C’est encore un mystère pour une partie des gens. La façon dont j’ai visualisé les processus de pensée d’Oppenheimer dans le film devrait donc aussi avoir cette composante magique. Il ne s’agit pas forcément pour le public de comprendre ce qui se passe en lui. Mais j’avais besoin de faire comprendre à quel point son travail est bouleversant, passionnant et électrisant.

Oppenheimer lit T.S. Eliot, écoute Stravinsky, admire Picasso. C’est une personne moderne de bout en bout. Diriez-vous que cela s’est terminé avec la bombe atomique ? Oui. Le film ancre très clairement Oppenheimer dans la culture de son temps. La révolution qui s’est déroulée en physique dans les années 1920 a eu son pendant dans des révolutions similaires qui sont intervenues dans le domaine de l’art, de la musique et de la politique. Ce qui s’est passé en Russie après la révolution, les débuts du communisme, l’ont beaucoup influencé. Les intellectuels de cette époque ont tous pris part à une réévaluation fondamentale de toutes les structures et règles, que ce soit dans l’art, la science ou la vie en général. Bien que peu de gens en soient conscients, de toutes les révolutions et changements qui se sont produits à l’époque, c’est la physique qui a eu l’impact le plus durable sur notre monde. Et surtout, il était ensuite impossible de revenir en arrière. Les styles dans l’art ou même les développements politiques pourraient être à nouveau inversés. Mais la puissance de l’atome ne pouvait pas être récupérée.

Votre film met en avant les réalisations d’Oppenheimer, mais bien sûr leurs conséquences amères, à savoir les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Était-ce un exercice d’équilibre difficile sur le plan narratif ? L’équilibre n’est probablement pas le meilleur mot pour cela. Deux extrêmes se côtoient ici. Il était important pour moi que le public soit vraiment mis dans la position d’Oppenheimer et ressente le triomphe du test Trinity réussi, c’est-à-dire la toute première explosion d’arme nucléaire, en tant que telle. Et il devrait être capable de comprendre la morosité des conséquences qui en découlent. Oppenheimer était un esprit brillant qui pouvait bien sûr prévoir de tels scénarios. Mais il a aussi caché certaines choses. Quand il fait enfin face aux conséquences de ses actes, cela le frappe lui, et le public, avec une force soudaine.

Cependant, le film ne suit pas l’ordre chronologique des événements. Matt Damon a récemment estimé dans une interview que vous ne seriez probablement pas capable de linéariser une histoire. Pourquoi vous appuyez-vous toujours sur des structures narratives erratiques et fragmentées ? Pour moi, une histoire et la structure avec laquelle je la raconte sont inextricablement liées. Je ne commence jamais à écrire un scénario tant que je n’ai pas trouvé exactement quelle est sa structure idéale. Il est intéressant que nous donnions en quelque sorte aux cinéastes beaucoup moins de liberté pour raconter leurs histoires qu’aux écrivains ou aux dramaturges, par exemple. Le cinéma a tendance à être beaucoup plus conservateur dans sa structure narrative, ce qui est probablement lié à la grande influence de la télévision depuis un certain temps. Sur petit écran, où il peut aussi y avoir des pauses publicitaires, la narration linéaire convient parfaitement, et c’est ce qu’Hollywood a pris comme exemple. Mais nous, qui avons commencé à travailler après le boom de la télévision et de la VHS, avons pu développer une perspective différente. À partir du moment où les DVD sont apparus, les téléspectateurs avaient la possibilité de démarrer et d’arrêter un film à tout moment, et de sauter d’avant en arrière. À partir de ce point de départ, des manières complètement nouvelles, beaucoup plus élaborées, de structurer une histoire ont émergé.

Le tournage s’est déroulé en seulement 57 jours, ce qui est très peu pour un film de cette ampleur. Quelle influence cela a-t-il eu sur votre travail, par rapport à vos films précédents ? Le rythme de travail était beaucoup plus stressant, mais d’une manière ou d’une autre, cette énergie était appropriée pour le film. La production était complexe, par exemple, nous avons construit une ville entière, c’est-à-dire une copie de Los Alamos, dans le désert. Mais mon équipe a été affectée par cette agitation productive. Cela m’a rappelé un peu la façon dont je travaillais sur mes premiers films, quand le temps et l’argent étaient toujours un luxe et que l’esprit d’équipe faisait toujours en sorte que nous obtenions un excellent résultat au final.

Une dernière question sur Cillian Murphy, avec qui vous avez travaillé à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, il a toujours joué des seconds rôles avec vous, maintenant, il est le héros de l’œuvre. Qu’est-ce qui fait de lui l’Oppenheimer idéal ? Quand j’écris un scénario, je ne commence jamais à penser aux acteurs. Cela vous limite, et surtout avec un vrai personnage comme Oppenheimer, je veux d’abord rendre justice à la personne elle-même et ne pas penser à qui les fera vivre plus tard et comment. Mais quand j’ai terminé le scénario, je me suis retrouvé à tenir le livre de non-fiction que j’utilisais comme base, la biographie de Kai Bird et Martin Sherwin. Sur la couverture se trouve une photo d’Oppenheimer regardant dans l’appareil photo avec ses yeux bleu intense. Et j’ai su immédiatement à qui il me faisait penser, à mon ami Cillian Murphy. Je l’ai rencontré lorsqu’il a été présélectionné pour jouer le rôle principal dans Batman Begins. Il a fini par jouer un rôle différent, mais je sais depuis qu’il est l’un des acteurs les plus talentueux que nous ayons. Presque personne ne sait comment gagner l’empathie du public comme lui. Cela, combiné à ces yeux uniques et bien sûr à notre amitié qui nous permet de travailler ensemble sans ego ni autres sensibilités, a fait de lui le seul choix logique pour jouer Oppenheimer.

UN AVIS CONTRAIRE…

Écrit par Des Nouvelles du Front cinématographique…agencement collectif d’énonciation. Comme autant de prises de positions, esthétiques, politiques, dont Alexia Roux et Saad Chakali sont les noms impropres à définir sa puissance, à la fois constituante et destituante.

Proche de zéro…Le désastre du nouvel âge ouvert dans le fracas du nucléaire est un désert…Oppenheimer en témoigne, avec tous les tours, pompes et trucs de la manière nolaniennne, colossale. Pourtant le magistère déçoit, encore une fois. Concevoir un film comme un abri antiatomique pour un cerveau dont il faut rétablir le cœur et l’honneur a ses limites. Christopher Nolan sait bien que le monde est mortel, pourtant le fin stratège qu’il est ne le voit pas. Si le conflit des facultés entre faire et imaginer se traduit par le paradoxe classique du visionnaire aveugle, c’est un miroir que se tend à lui-même un auteur qui, si narcissique soit-il, échoue à s’y reconnaître. Günther Anders est notre contemporain parce qu’est partout Hiroshima, il n’y a pas d’échappatoire…Le 6 août 1945 fut le jour zéro. Le jour où il a été démontré que l’histoire universelle ne continuera peut-être pas, que nous sommes en tout cas capables de couper son fil, ce jour a inauguré un nouvel âge de l’histoire du monde. Nous vivons en l’an 13 du désastre. En quelle année vivrions-nous alors aujourd’hui ? En 2023. Fidèles en cela à Günther Anders, nous disons que nous allons bientôt connaître l’an 78 d’un désastre qui irradiera encore longtemps, « bien après la fin » comme le chante Alain Bashung. Ce désastre, à sa façon Oppenheimer en témoigne, avec tous les tours, atours et détours de la manière nolanienne, colossale. Pourtant le magistère déçoit, encore une fois. La célérité narrative y vaut d’accélérateur de particules informatives et elle les distribue selon le crible de différentes lignes de temps qui en atténuent la densité, 1936, 1942-1945, 1954. La forme, elle, aligne tous les signaux, caméras IMAX et alternance entre couleurs et noir et blanc, le 70 mm. et le refus du numérique pour les effets spéciaux, surenchérissant sur la noblesse d’une entreprise qui n’en demeure pas moins captive de ses obligations spectaculaires, comme de cette vieille et triste morale hollywoodienne. La musique de Ludwig Göransson, elle, s’acharne au déluge du sur-commentaire.

Certes, la conclusion d’Oppenheimer admet comme incontournable l’existence paradoxale d’un nouveau monde reposant non pas sur la possibilité de son abolition mais sur sa virtualité réalisée. Et, pour la première fois, le goût nolanien pour les paradoxes et leur potentiel spéculatif conduit à se frotter aux brûlantes apories de l’Histoire qui font l’héritage sans testament de notre temps. Sur ce plan-là, Oppenheimer est un franchissement de cap après Dunkirk (2017). Il n’en demeure pas moins vrai qu’Oppenheimer est travaillé par un effort redoublé de contention des radiations. Le colossal revient dès lors au pur vade-mecum quand il faut sauver le soldat Oppenheimer des œufs que cet oiseau a couvés en ayant servi les omelettes les plus incandescentes, Hiroshima et Nagasaki. Si les films de Christopher Nolan assument toujours plus l’emphase dans la visée du monumental, édifiante et vrombissante, le colosse abrite une nouvelle fois le nucléus argileux d’un cœur blessé. Dans le sarcophage en béton armé, la matière grise est rose aussi, le cerveau a un cœur, celui de Julius Robert Oppenheimer. Et Christopher Nolan d’en être l’avocat chevronné, le militant dévoué à démontrer par A plus B que le « père de la bombe atomique » en avait un, de cœur, justement. Le recours formel au film de procès, qui pioche dans son name-dropping à tout vent le nom de Kennedy en n’oubliant pas au passage de saluer JFK (1991) d’Oliver Stone, montre que l’audition de sécurité relevait du procès instruit à charge contre un physicien connu pour son cœur d’artichaut et ses sympathies communistes, soupçonné de rouler en sous-main pour le grand rival soviétique. Parce que la tête d’œuf du génie dont l’une des thèses porte sur la naissance des trous noirs abrite un cœur d’artichaut, le trou noir est aussi celui des femmes qui, après d’autres chez Christopher Nolan, sont pauvrement identifiées au reproche vivant puis spectral avant de se muer en invectives au combat. Ce n’est pas encore de ce côté-là que Christopher Nolan arrive à faire décoller les rétines. Oppenheimer essaie-t-il alors de se hisser au niveau du nouveau conflit des facultés à l’âge atomique ? La déliaison des facultés de faire et d’imaginer est un vortex, la tempête sous le crâne d’un génie que l’on compare à Prométhée alors que l’on oublie systématiquement de citer son frère jumeau, Épiméthée. Car, comme nous le rappelle le Protagoras, le feu volé aux dieux a pour préalable et condition un défaut dans l’attribution aux êtres vivants des qualités leur permettant de composer un cosmos équilibré. Prométhée est celui qui calcule pour se projeter en tentant de rattraper après coup ce qui ne l’aura pas été.

Une espèce aura été oubliée, l’espèce humaine qui, parce qu’elle n’a aucune qualité, peut les avoir toutes dans la production des suppléments et autres prothèses qu’abrite le cocon de son génie technicien. Le cocon en question s’apparenterait-il à ce zéro qui effraie tant le lieutenant-général Leslie Groves en indiquant un risque impossible à éradiquer totalement ? Avec le nucléaire, le risque zéro n’existe pas. Mais au cinéma, le zéro dit autre chose. L’ambition de Christopher Nolan est assurément prométhéenne, mais dans l’oubli qu’elle a pour défaut l’amortissement de ses calculs, c’est-à-dire l’atténuation proche de zéro des oscillations ou vibrations promises par un aussi grand sujet. L’éminent scientifique n’est pas un communiste mais un grand patriote américain, d’accord, un humaniste dont l’honneur mérite son vigoureux rétablissement, OK. Un grand homme par son génie l’est plus encore par sa conscience malheureuse. La version libérale du révisionnisme dont Hollywood s’est faite une grande spécialité et Oppenheimer de n’être, même gonflé à bloc, qu’un biopic venant après Mank (2020) de David Fincher et Dalton Trumbo (2015) de Jay Roach. Hiroshima est partout disait Günther Anders, notre honte à tous, non pas ce dont il faut se libérer mais ce qu’il faut libérer, dans le film l’archive des victimes de Hiroshima est cantonnée au hors-champ. Si l’archive est honteuse en faisant baisser les yeux, la pudique réserve qui l’accable serait autrement honteuse quand on ferme les yeux sur des atrocités nuisibles à un spectacle de qualité.

L’audition de sécurité initiée en huis-clos par la Commission à l’Énergie Atomique, à Washington en 1954, était un procès truqué. Adapté de American Prometheus The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (2005) de Kai Bird et Martin J. Sherwin, Oppenheimer est le contre-procès en réhabilitation d’une conscience malheureuse lavée du déshonneur auquel a voulu la vouer l’homme du ressentiment, cette tache de Lewis Strauss, le président du CEA. La lutte de la mauvaise conscience et du ressentiment est un jeu recouvrant considérablement les enjeux quand le gigantisme sert à construire un abri antiatomique dont le coût total s’élève à 100 millions de dollars. Comme souvent chez Nolan, Oppenheimer est un piège dans un piège dans un piège, une grandiloquente Matriochka malgré l’anticommunisme. Le piège de la bombe atomique US entreprise pour battre les nazis dans une course de vitesse à l’arme atomique qui est une course contre la montre dans le piège d’intérêts géostratégiques qui ne souffrent d’aucun état d’âme pour des États-Unis happés par la succession historique des rivaux, l’URSS après l’Allemagne nazie dans le piège. Le film de Christopher Nolan est une gigantesque cocotte-minute dont la mécanique interne exige et engage la finalité d’un triple désamorçage…Oppenheimer a raison de damer le pion aux nazis sur le terrain miné de la bombe atomique aussi parce qu’il est issu d’un peuple que ces derniers sont en train de déporter et d’exterminer, Strauss est un politicien médiocre qui a voulu profiter du maccarthysme afin de se payer Oppenheimer qui l’avait un jour ridiculisé, pris dans la course aux armements et la rivalité accentuée des superpuissances, les États-Unis ne pouvaient pas ne pas faire autrement, c’étaient eux ou les nazis d’abord, et les soviétiques ensuite.

Trinity nomme la première bombe atomique expérimentée dans le désert de Los Alamos au Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945, dans le cadre secret du projet « Manhattan » dont Oppenheimer a été le directeur. Si Trinity est la croix d’Oppenheimer, c’est qu’il est innocent, la victime émissaire brûlée sur l’autel d’intérêts qui ne sont pas les siens. L’innocent est toutefois porteur d’un désert que confirme le choix de Los Alamos par le génie lui-même, habitué de la mesa. La conscience malheureuse souffre de s’accrocher à la nécessité de la plus problématique des morales, d’origine jésuitique (la fin justifie les moyens) et dont la reformulation a connu de brillants développements avec Watchmen, le comics d’Alan Moore et Dave Gibbons, et la série que Damon Lindelof en a tirée, on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs. Le principe responsabilité est pourtant le commandement de l’an zéro ouvert lors de l’été 1945. L’abri antiatomique du film a la complexité narrative suffisamment armée pour cacher qu’il en amortit les exigences. La fin justifie toujours les moyens, même si tempête dans le crâne du génie le démon angoissant de l’irréparable. Cela peut se traduire encore dans les termes même de la nouvelle physique atomique. Si la fission nucléaire nomme la division d’un atome lourd en deux atomes plus légers, la fusion thermonucléaire qualifie le procédé exactement inverse, deux atomes fusionnant pour faire un atome plus lourd. Le choix d’Oppenheimer peut aisément recouper le statut des grands physiciens rivaux, le saint et martyr Oppenheimer (Cillian Murphy, impressionnant dans l’émacié) préféré au dégoûtant Edward Teller « père de la bombe hydrogène ». Si l’idée qu’il n’y aura pas de réaction en chaîne rassure la chaîne de commandement militaire, est moins rassurante le fait qu’il n’y aura pas mimétisme dans la critique de l’arsenal thermonucléaire. La fission allège tandis que la fusion alourdit. Faire la part des choses autorise à diviser, mais c’est pour amortir encore, pour mieux épargner du rayonnement critique. Oppenheimer est un film abritant un cœur de consolation même s’il est brûlé par le savoir de l’irréparable, qui chauffe cependant beaucoup moins quand le devoir lui passe en couches la crème apaisante de la nécessité.

Tenet (2020) était l’opéra armé et bétonné de Christopher Nolan Oppenheimer est son élégie qu’amortit toujours le béton armé, matériau favori pour les savants architectes d’un cinéma monumental. Le héros nolanien type y est toujours pris dans les ciseaux d’un double paradoxe qui, à la fin, n’en font qu’un. D’un côté, il est le sujet d’une mise en scène dont il comprend après coup qu’il en était le magicien (d’Oz) caché. De l’autre, la voix qu’il parle est toujours celle d’un autre différant la révélation que l’autre n’était en fait que lui-même. L’identité est un palindrome qui se lit dans les deux sens : je = je est égal à je ≠ je, autre paradoxe qu’aime à cultiver un cinéaste dont le nom même (Nolan) frôle le palindrome. Au milieu du moi gît donc une faille qui, ici, conditionne la ligne de partage de la couleur et du noir et blanc en recoupant des questions de perspective, les premières dédiées à Oppenheimer et sa subjectivité angoissée quand les secondes sont rapportées à Lewis Strauss, ce faux ami. On pourra toujours penser à Memento (2000), mais à ceci près qu’il est moins question d’amnésie (freudienne) que d’interprétation des récits, rivale (et nietzschéenne). Si Lewis Strauss est le ventriloque caché, le démon glissé en secret derrière les voix faussement neutres de l’audition de sécurité, Oppenheimer est l’exception, le génie héroïque dont une société a besoin avant de le traiter tel un démon, un déchet. Ce partage, on l’a déjà identifié, réitère celui de Miranda Tate et de Batman dans la trilogie The Dark Knight (2005-2008-2012). En se focalisant par excès sur la lutte entre ces deux figures nolaniennes, la dernière heure d’Oppenheimer recouvre d’une ultime couche de béton armé avec un procès truqué sera, retourné comme un gant, celui du contre-procès en réhabilitation l’angoisse tragique des grands dilemmes, l’éthique de la responsabilité à l’ère de la banalité du mal et de l’atomisation intégrale. Plus grave peut-être, une grande manipulation scénaristique fait de l’argumentaire de Lewis Strauss une machination diabolique afin d’en discréditer la logique. Là, le truc relève carrément de l’inception quand l’idée d’une critique du positionnement moral d’Oppenheimer se verrait automatiquement invalidée dès lors qu’elle est énoncée par un méchant rongé par le venin du ressentiment. Car assumer Trinity en déplorant Little Boy la bombe A sur Hiroshima et Fat Man celle sur Nagasaki, c’est se faire le commandeur d’une nouvelle conscience planétaire, le lanceur d’alerte contre la prolifération du nouvel arsenal atomique après avoir été l’artisan de l’éradication virtuelle de toute vie sur Terre, tout en le sachant.

Christopher Nolan aime les dilemmes à prétention cornélienne, Insomnia (2002), Le Prestige (2006), The Dark Knight (2008). Mais la façon qu’il a de les résoudre en les passant à la moulinette du plus petit dénominateur commun le ramène au niveau des équilibres pragmatiques. Cela est attesté encore quand on retrouve Albert Einstein dans la même situation, une première fois en noir et blanc, la seconde en couleurs. « Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes » dit Oppenheimer en lisant dans le texte le Bhagavad-Gita. Le savoir de l’irréparable se voit immunisé contre l’angoisse de l’acte. Robert Oppenheimer a ouvert un monde, le nôtre, dont l’un des épigones actuels s’appelle Emmanuel Macron l’homme de la mauvaise conscience est effectivement aussi celui du « en même temps ». Tenet se donnait pour emblème un carré magique, le fameux carré Sator. Oppenheimer s’apparente davantage à l’œuf (Jumbo) qui contient Trinity. Un premier œuf est une pomme empoisonnée par le jeune Oppenheimer pour punir le professeur qui l’a empêché d’assister à une conférence de Niels Bohr. Puis l’étudiant se reprend en jetant le fruit mortel à la corbeille. D’emblée, la tentation du ressentiment est court-circuitée en faisant briller un vieux symbole toujours prêt à l’emploi (la pomme de la connaissance pourrie par l’hybris du savoir). Un autre œuf est le cerveau même d’Oppenheimer et s’y agitent des passions qui ne relèvent pas uniquement de la libido sciendi. On y trouve le rapprochement avec le Parti communiste auquel travaille ardemment son frère cadet Frank, ainsi que les amours contrariées avec une militante, Jean Tatlock (Florence Pugh, pure idée désincarnée malgré la chair de son interprète). Christopher Nolan préfère toujours à la fusion la fission en séparant le blanc (le physicien se croit responsable du suicide par noyade de Jean) du jaune (une main gantée de noir s’infiltre en moins d’un vingt-quatrième de seconde pour donner du grain à moudre à l’hypothèse de son assassinat par le FBI). Ce qui ne l’empêchera pas d’opérer, une fois au moins, par fusion fautive (quand Oppenheimer croit citer Karl Marx dont il a lu l’intégrale du Capital alors qu’il le confond avec Proudhon, la bourde).

Décidément, Oppenheimer figure bien la conscience malheureuse de faits dont il n’est en rien responsable, la mort de Jean comme l’usage de son invention. Même Einstein, après un petit coup final de twist, cesse de lui faire la tronche. Le chapeau soufflé par un coup de vent est la métaphore d’un chef qui a perdu la tête et c’est bien de Lewis Strauss dont il s’agit, non d’Oppenheimer. On est bien loin de l’étrange flopée des hauts-de-forme du Prestige comme autant de trous de néant. Reste un tout dernier œuf qui n’est rien d’autre que le film lui-même, la cocotte-minute qu’enveloppe un rassurant abri antiatomique. L’entreprise de désamorçage est si colossale qu’elle asphyxie l’angoisse de l’acte auquel est lié Oppenheimer en la coiffant du prestige des alertes dont il s’est fait l’un des tout premiers lanceurs. Chez Kierkegaard, l’angoisse de l’acte se résout dans le choix pour Oppenheimer, sa résolution tient des choix nolaniens d’un équilibre pragmatique, qui est une relativisation…Le génie fait la part des choses, assume la trinité des bombes avant d’en critiquer la prolifération, avant toute neutralisation (le nucléaire est le produit de circonstances historiques).

Le Prestige, qui demeure à ce jour le meilleur film de Christopher Nolan, a formalisé la dialectique propre au tour de magie. Le tour de magie s’ouvre d’abord avec une promesse, tandis que le tour proprement dit est à la fin récompensé par le prestige de ses spectateurs ébahis. La beauté consiste toutefois à indiquer que le tour oblige à un détour par le négatif qu’exemplifiait un oiseau écrabouillé dans sa cage, avant que ne lui succède la cohorte des accidents mortels, automutilations, condamnations à mort et éliminations en série des doubles requises par la magie passée à l’heure de la production de l’électricité. Christopher Nolan est un illusionniste dont les tours de force industriels l’apparenteraient à un David Copperfield. Et si le grand tour déçoit en substituant au vrai Oppenheimer son double en peau de lapin, il n’empêche que le négatif a eu lieu mais en tant qu’il manque. Hiroshima est partout, Günther Anders nous en a avertis partout sauf dans le film. Il existe une archive à la beauté irradiante, on la trouve facilement sur le site internet de l’INA. Interrogé par Étienne Lalou pour l’émission de télévision française Cinq colonnes à la une (1962), Robert Oppenheimer n’y apparaît pas comme le « père de la bombe atomique » ou un lanceur d’alerte humaniste, mais comme un Roi pêcheur retiré dans son royaume abrité par l’université de Princeton, un homme tout entier pénétré d’une faute impossible à dire, sinon qu’elle est un silence à la douceur intranquille. Celui qui dit ne pas être optimiste en maintenant toutefois l’espoir qu’une prise de conscience planétaire répondra au défi nouveau de l’atome est alourdi d’un savoir, celui d’une éthique de la responsabilité dont la faillite avait pourtant connu son avertissement prophétique sous la plume de Rabelais…Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. On peut dire alors que cette archive, dans sa durée courte et son modeste noir et blanc, atomise sans forcer les effets de manche spectaculaires de la superproduction de Christopher Nolan. L’archive l’atomise précisément parce qu’elle oppose, à l’image de la bombe inoffensive quand elle n’est qu’un fort beau spectacle sur grand écran, l’idée d’une parole irradiée par les conséquences morales d’un défaut de responsabilité devenu le legs d’une faillite historique. Dans l’archive, Oppenheimer est irradié, dans le film de Christopher Nolan, il peut rayonner à l’abri des effets de la radioactivité. Christopher Nolan n’a au fond qu’une seule consolation à proposer aux inconsolables que nous sommes, la très maigre consolation du magicien dont le prestige repose sur des pompes, des tours et des trucs gardés cachés en les protégeant de la volonté de savoir du public. L’explosion faite sans trucage numérique, mais sans effet aussi parce qu’elle n’altère en rien la machinerie du film, même pas le noir et blanc coupé de l’idée qu’il avère un deuil après la destruction des couleurs. On apprécie néanmoins la fissure audio-visuelle affectant l’explosion parce qu’elle fonctionne en deux temps, d’abord visuellement, ensuite sur le plan sonore. La consolation selon laquelle le bombe ne fait aucun mal parce qu’elle relève après tout du seul spectacle de cinéma n’en est pas une, en ne valant que de reflet luxueux mais dégradé de toutes celles qui continuent d’exercer sur notre vie leur rayonnement fossile et mortifère, Hiroshima et Nagasaki, Tchernobyl et Fukushima.

Un cinéaste a pourtant été à la hauteur de ce qu’il y a de plus contemporain dans l’essai inaugural de la bombe atomique. Il s’agit de David Lynch et il y est arrivé en compagnie de son complice Mark Frost, de surcroît à la télévision à l’occasion de la mémorable troisième saison de Twin Peaks The Return (2017). Le huitième épisode de la série, diffusé par Showtime le 25 juin 2017, montre en effet la mise à feu de Trinity selon un carré de quatre termes dont l’agencement est d’une radicalité qui fera notre admiration à jamais. C’est d’abord un bouleversement qui casse en deux la narration de la série en restituant à un fait historique sa dimension de faille imprévisible, autrement dit d’événement faisant sortir le temps hors de ses gonds « Time is Out of Joint » c’est ensuite la ressaisie du moment comme trouée par où s’est échappée une partie des créatures intermédiaires participant au pandémonium de Twin Peaks, c’est encore l’établissement d’un raccord avec Hiroshima par le recours au Thrène à la mémoire des victimes de Hiroshima (1961) de Krzysztof Penderecki et c’est enfin un moment de l’histoire de l’humanité dont un artiste en cinéma se sait être le sujet irradié, David Lynch qui flottait alors dans le ventre de sa mère depuis trois mois seulement. David Lynch a non seulement compris que Hiroshima est partout, mais il l’a vu en l’ayant toujours déjà senti dans son corps, dans ses fibres. Ce fin stratège qu’est Christopher Nolan le sait, mais ne le voit pas. Si le conflit des facultés entre l’action et l’imagination se traduit par le paradoxe classique du visionnaire aveugle qu’allégorise dans les mythes grecs Tirésias, le devin aveugle de Thèbes, c’est un miroir que se tend à lui-même un auteur qui, si narcissique soit-il, ne s’y reconnaît pas.

Un monde gagné pour la Technique est perdu pour la Liberté.

C’est la dernière phrase du premier chapitre de La France contre les robots, ce livre écrit à Rio de Janeiro par Georges Bernanos alors en exil, et daté du 5 janvier 1945. La date est décisive, c’est sept mois avant Hiroshima et Nagasaki, et quelques années avant les considérations de Martin Heidegger et Hannah Arendt, de Günther Anders et Herbert Marcuse sur les dangers de la technique quand elle enfouit la Raison sous le béton armé de la raison instrumentale. Être contemporain de Hiroshima, c’est l’être aussi de ses visionnaires qui n’ont pas été aveuglés par la vieille morale de la fin et des moyens. Un autre film existe pour en témoigner, c’est La France contre les robots (2020), l’ultime film de Jean-Marie Straub qui en restitue la puissante actualité, dans la relève d’une parole bien entendue. Le monde gagné pour la Technique est perdu pour la liberté, y compris quand elle manque à ses meilleurs techniciens. En cinéma, Christopher Nolan en est un, illusionniste prométhéen à qui fait défaut le savoir qu’il est Épiméthée. C’est de cette liberté-là dont l’art s’autorise, et d’elle seule.