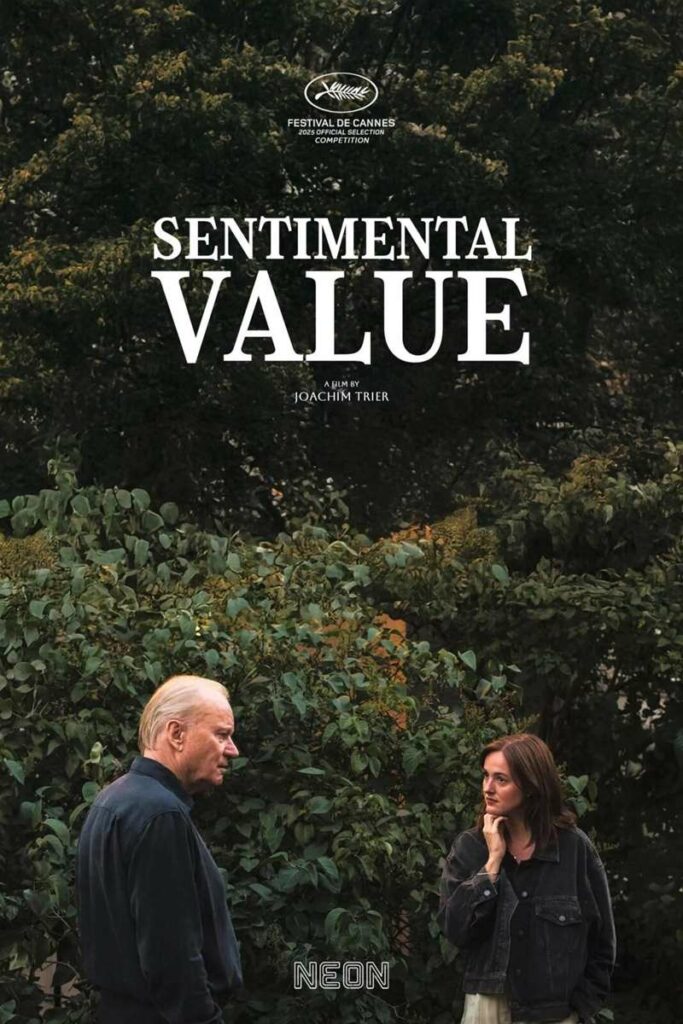

Valeur sentimentale, émotion paradoxale. Disons d’emblée que le nouveau film de Joachim Trier témoigne, par l’attention qu’il porte à ses acteurs et actrices, d’une certaine vibration qui ne faisait qu’affleurer dans ses précédents films, trop écrits et charmeurs. Ces travers, Trier ne les a pas complètement supprimés, mais le cheminement de son scénario se fait à la fois plus patient et moins volontariste. Le récit organise une lente réconciliation entre Gustav (Skarsgård) un cinéaste exigeant qui n’a plus tourné depuis quinze ans, et sa fille Nora (Reinsve) une actrice de théâtre en pleine ascension, par le truchement d’un projet de film inspiré d’éléments autobiographiques, que le vieil homme entend tourner dans la maison familiale. Le nœud du film réside peut-être moins dans son tropisme bourgeois et la question de l’héritage, la peinture d’une famille d’artistes et d’intellectuels, le bon goût affiché de la bande-son…On se croirait presque chez Assayas que dans la vision du cinéma qu’il déploie par l’entremise de deux scènes de « film dans le film ». La première est tirée d’un vieux classique de Gustav, projeté dans le cadre d’une rétrospective au Festival de Deauvill…Il s’agit d’un plan-séquence montrant l’échappée de deux enfants, un garçon et une fille, poursuivis par des soldats nazis. La caméra recule, révélant que l’action est filmée depuis l’intérieur d’une cabine de train, que rejoindra la gamine avant de voir son frère, moins chanceux, être capturé par les Allemands. Le train, lui, est déjà entré en mouvement, et le plan se resserre alors pendant de longues secondes sur le visage pétri par la tristesse de la rescapée. La scène dénote à l’échelle du film, en cela qu’elle est de loin la plus formellement sophistiquée, tout en relevant d’une imagerie assez convenue. Car ce coup de force qui fait pleurer à chaudes larmes le public de Deauville et coche à peu près toutes les cases de l’idée que l’on se fait d’un drame auteuriste pour festivals internationaux…Sujet mastoc, performance technique, naturel de l’enfant, visage scruté de près, poids de la durée. Gustav, qui se définissait quelques scènes plus tôt comme un « visuel », tient de fait presque de la caricature du metteur en scène radical, ne pouvant voir en peinture ni le théâtre classique, ni les séries télévisées à succès. Seul le cinéma trouve grâce à ses yeux.

La fabrique des larmes… par Josué Morel

De prime abord il paraît évident, au regard du film pris dans sa globalité, que Trier n’appartient pas à la même famille de réalisateurs que Gustav, voire qu’il explore un horizon contraire, bien qu’il revendique comme son personnage une épaisseur psychologique et une volonté de plonger dans les entrailles des tourments familiaux. Ses films reposent davantage sur les performances des comédiens et la psyché des personnages que sur leur inventivité formelle, cantonnée à quelques effets plutôt grossiers, hier la scène de stase dans Julie en 12 chapitres, aujourd’hui un jeu de fondus et d’éclairages lointainement inspiré des essais de Clouzot pour L’Enfer, afin d’entremêler les visages de Gustav et Nora en un seul corps chimérique. Lorsque Trier joue à être Gustav, il révèle de facto qu’il n’a qu’une compréhension superficielle de la mise en scène et qu’elle ne constitue pas le moteur de son cinéma. Ce hiatus est d’autant plus gênant que le film entretient à d’autres endroits une confusion entre les deux niveaux de réalité, le scénario qui se déploie sous nos yeux, et celui dont il est question au sein du récit. Ainsi, lorsque Nora et sa sœur pleurent en lisant le script « magnifique » qu’a signé leur père, elles redoublent ce que cherche à produire le propre film de Trier. Pure logique de direction de spectateurs, on est enjoint à être aussi bouleversé qu’elles. Ça marche ? Presque, parce que les comédiennes donnent une épaisseur à cette propagation émotionnelle. Mais sous sa surface sensible, on voit aussi à quoi joue Trier, il se révèle finalement aussi démonstratif que l’est Gustav. En passant de la scène aux coulisses et en mettant en abyme la fabrique de l’émotion, il vise une ambition bien moins généreuse, celle de nous impressionner.

GRAND PRIX du Festival de Cannes 2025

ENTRETIEN AVEC Joachim TRIER

Quelles ont été les principales idées que vous avez voulu développer dans l’écriture de ce nouveau film ? C’est presque un portrait de famille d’une souffrance singulière. Il y a de l’amour et une connexion entre les sœurs, mais il y a surtout vraiment de la solitude. Je souhaitais qu’il y ait un déplacement dans son espace propre pour essayer de résoudre les choses, de définir le sens de la séparation. L’autre élément principal était de mélanger les différents modes de récit, comme l’histoire de Gustav (Stellan Skarsgård) et Rachel (Elle Fanning), celle de la solitude de Nora (Renate Reinsve) et les liens entre les deux sœurs Nora et Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas). Cela donne un mélange étrange d’humeurs. J’ai pensé que j’avais maintenant l’expérience suffisante pour me lancer dans un tel film. Il y avait aussi toute l’histoire des archives nationales et le passé de la grand-mère qui était très important pour moi parce que je viens d’une famille ayant connu les traumatismes de guerre avec mon grand-père qui était résistant et qui a été capturé durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant de nombreuses années, je pensais que ça ne m’avait pas affecté alors que ça a énormément affecté ma famille avec un non-dit de deuil hérité et de culpabilité de survie. A cela s’ajoute un sentiment que je partage avec beaucoup d’amis juifs par exemple qui ont eu des expériences similaires dans leur famille, où tu deviens le porteur d’espoir en tant qu’enfant dans une famille meurtrie par la guerre. Même moi qui suis un homme blanc privilégié de la classe moyenne en Norvège, j’ai souffert des effets dominos de traumatismes historiques et je suis pourtant loin d’être le plus à plaindre. C’est un élément profond et compliqué dans de nombreuses familles et dans la société. J’ai voulu essayer de mettre cela dans l’histoire sans que ce soit hors de propos. Je trouve que l’expérimentation se joue dans le fait de forcer des choses non évidentes à se mélanger à travers des histoires humaines.

En connaissant votre histoire personnelle, il semble qu’il y ait une partie de vous dans plusieurs personnages du film. Votre grand-père a été cinéaste, il peut donc y avoir un peu de vous dans le fils d’Agnes. Vous êtes évidemment un cinéaste comme Gustav. Vous avez parlé de votre grand-mère et vous avez fait partie d’une famille où l’art pouvait vraisemblablement parfois faciliter ou compliquer la communication. Vous avez raison, mais ce n’est pas seulement le fait de tracer chaque personnage en moi. Je peux comprendre le fait de vouloir être parent et fonder une famille, mais je peux aussi comprendre l’ambition artistique de Nora et comment cette ambition l’éloigne de tout cela. J’ai vécu ce voyage d’une certaine manière.

Est-ce que cette similitude avec votre parcours était consciente quand vous avez écrit le scénario ? Je pense que j’étais très conscient des similitudes avec Gustav et Nora. Avec mon co-scénariste Eskil Vogt, nous avons commencé à écrire le scénario du point de vue des sœurs en pensant que le père était très loin de moi. Ensuite, pour en faire un personnage plus intéressant, nous avons fait deux choses. D’abord, nous avons choisi l’acteur suédois Stellan Skarsgård qui est très chaleureux, généreux et différent de Gustav. Ensuite, j’ai dû me demander comment rendre ce personnage de Gustav humain. J’ai dû essayer de le comprendre comme un acteur, en essayant de trouver sa vérité et ne pas simplement le faire passer pour un patriarche dur.

‘Valeur sentimentale’ est, comme vous l’avez dit, un portrait de groupe, ce que vous n’aviez pas fait depuis ‘Back Home’ (2015). Ce nouveau film aurait d’ailleurs pu porter le même titre. Les deux longs-métrages contiennent quelques similarités avec une mère décédée, une profession déteignant sur la sphère familiale, deux enfants et un père, ainsi qu’une communication délicate entre les membres de la famille. Comment pourriez-vous comparer les deux films ? ‘Back Home’ est un film dont je suis très fier. Parfois, un film est victime de venir après un autre. Particulièrement en France, ‘Oslo, 31 août’ (2011) a peut-être été perçu comme un film qui n’a pas eu l’attention qu’il méritait. Je suis simplement reconnaissant que les gens aiment ce film. Il y a alors eu une attente que je fasse quelque chose de similaire lorsque ‘Back Home’ a été présenté en compétition au Festival de Cannes. Beaucoup de personnes ont comparé les deux. De tous mes films, j’ai eu l’impression que ‘Back Home’ est peut-être celui qui n’a pas eu sa chance. C’est aussi le film, au fil des années, pour lequel le plus de gens viennent me voir pour me dire « Je ne l’avais jamais vu parce que j’avais entendu dire qu’il n’était pas bon. Il est en fait très intéressant. » Je pense que ‘Valeur sentimentale’ est un regard différent sur le deuil. Ce film parle davantage de pardon et de la façon dont une famille trouve d’autres moyens de communiquer. ‘Back Home’ était plus théorique. Ce sont deux films très différents, avec des histoires et des personnages différents. La principale différence, qui est évidente, réside dans la figure du père. Gustav Borg est en partie un patriarche narcissique et manipulateur, alors que le personnage de Gene dans ‘Back Home’, interprété par Gabriel Byrne, me semble être vraiment un homme doux, gentil et tendre. Tous les deux se rejoignent dans le fait qu’ils ont du mal à communiquer avec leurs enfants. C’est une question éternelle qui m’intrigue.

Dans le scénario de ‘Valeur sentimentale’, un élément surprenant et intéressant est la quasi totale absence de jalousie apparente entre les personnages, que ce soit entre Rachel Kemp (Elle Fanning) et Nora Borg (Renate Reinsve) pour le rôle, ou entre les deux sœurs Nora et Agnes Borg. Nora est une comédienne qui n’est pas aussi épanouie qu’on pourrait le penser et sa sœur Agnes a choisi une voie plus traditionnelle qui ne semble pas l’avoir réellement frustrée. Tout à fait. Cela est peut-être dû au fait qu’elles sont en prise avec d’autres choses. Je pense que, de manière étrange, la sœur aînée Nora a un peu de mépris pour sa sœur cadette, plutôt que de la jalousie. Elle a surtout du mépris pour la vie familiale bourgeoise ennuyeuse. Elle en plaisante tout le temps. Elle est ambivalente parce qu’elle aspire aussi à la même chose, mais à sa manière et elle ne sait pas comment le faire. Je pense qu’Agnes se sent terriblement accablée par la responsabilité du malheur de sa sœur. C’est le drame central pour moi. Elles ont choisi différents chemins. C’est cette différence qui crée ce vide plutôt que la jalousie de vouloir ce que l’autre a. On pourrait se demander si, inconsciemment, il y a peut-être de la jalousie à un niveau plus profond. Il pourrait aussi y avoir une jalousie de l’expérience de la bénédiction du père à faire jouer une de ses filles alors enfant dans un de ses films, dans le choix initial d’Agnes au lieu de Nora, puis de l’inverse plusieurs années plus tard. Cela est à discuter. Il pourrait aussi y avoir une admiration/jalousie de la part de la petite sœur à propos de la liberté et de la passion liée à la vie excitante de la grande sœur en tant qu’actrice.

Comment vous jouez lors du scénario avec les attentes des spectateurs ? Lorsque vous réalisez un film, vous essayez des versions de là où les choses pourraient aller. En anglais, on appelle cela un « red herring » (qu’on peut traduire littéralement par « hareng rouge » ou dans ce contexte « fausse piste »). En parcourant un récit, quelque chose est fait volontairement par le narrateur pour vous faire penser qu’un évènement va se produire alors quelque chose d’autre se produit. Parfois, ces choses se font de façon non préméditée. Par exemple, certaines personnes m’ont dit qu’elles pensaient que dans le film, Agnes allait obtenir le rôle destiné à Nora au lieu de Rachel. Ce n’était pas mon intention. On m’a dit cela pendant le montage et j’ai pensé que ce n’était pas une mauvaise idée. Les gens peuvent le sentir pendant un moment. Il s’agit de diriger la curiosité et l’interprétation du public afin qu’au long du chemin, toutes les possibilités soient intéressantes. Le pire, c’est quand à la moitié du film, les gens savent où ça va aller et c’est ce qui se produit. Il faut garder en vie la dramaturgie. C’est vraiment difficile et c’est ce sur quoi nous avons travaillé.

Est-ce que vous pensez qu’Agnes pourrait être un bon choix pour le rôle proposé par le père ? Elle voit que c’est sa sœur qui est vraiment au cœur de l’inspiration du père. Le fait d’être vu par son père de cette façon a été le moment pivot où nous avons compris que nous avions un film. C’était en fait le concept même du film. Si on y réfléchit, elle était actrice quand elle était enfant, elle est peut-être aussi douée que l’autre sœur. Tant que tout cela vit dans le film, et que je ne le coupe pas, alors cela pourrait être une possibilité. Quand j’étais jeune, je regardais tellement de films, parfois trois par jour. Je me suis plusieurs fois endormi, en rêvant d’un meilleur film que celui qui se déroulait à l’écran. A la sortie, vos amis vous disent « Ce film était nul ! » Mais ce n’est pas vraiment ce que vous ressentez. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a le film à l’écran, et celui que vous voyez avec votre compréhension, votre interprétation et votre propre histoire. En tant que réalisateur, je dois en être conscient et laisser de l’espace au spectateur.

Le titre ‘Valeur sentimentale’ est bien sûr lié au fait que les personnages donnent une valeur sentimentale aux murs et aux objets qui ont pu les accompagner. En tant que spectateurs, lorsque nous voyons Renate Reinsve et encore plus Anders Danielsen Lie dans plusieurs de vos films, nous projetons également des souvenirs de leurs précédents personnages. Il y a donc ici encore un autre degré de valeur sentimentale. Est-ce que vous avez voulu jouer avec cela ? J’aime beaucoup la façon dont vous le formulez. Il y a beaucoup de choses dans ce nouveau film, consciemment et inconsciemment, qui jouent autour de mes films précédents. Il y a cette chose que j’ai ressentie dès le début avec Anders et maintenant Renate autour de leur vieillissement et du temps qui passe. Le paradoxe de la mémoire dans la vie est que vous devez étouffer les vieux traumatismes, oublier ou pardonner pour être parent, mais vous devez aussi raconter à vos enfants les histoires du passé pour qu’ils apprennent. C’est la même chose avec les films. Vous saisissez le temps et vous en faites le rêve d’une mémoire éternelle. J’étais là la première fois que j’ai filmé Anders. En le regardant maintenant, vous êtes terriblement conscient à la fois de l’absence de ce temps et de son éloignement. C’est très paradoxal. En travaillant avec les mêmes acteurs, cela se joue en dehors de mon contrôle. Si vous avez eu une expérience subjective d’Anders dans un certain rôle, cela signifiera quelque chose pour vous lorsqu’il réapparaîtra. Au moins dans ce film, je ne le tue pas. (Rires)

‘Valeur sentimentale’ traite de façon directe de la tentation du suicide. Vos films parlent souvent de cicatrices cachées sous une forme douce et accueillante. Je suis intéressé par la dichotomie entre le vide de sens et la beauté. Peut-être que l’exemple le plus explicite est ‘Oslo, 31 août’ qui est certainement le film le plus triste que j’ai réalisé. J’aime que vous parliez de cicatrices cachées. Ce qui est beau, c’est la façon dont les humains trouvent une manière de survivre, parce qu’il y a de la beauté dans ce monde. Pourquoi ne sommes-nous pas plus heureux ? Pourquoi ne sommes-nous pas plus reliés les uns aux autres ? C’est la vieille blague de Woody Allen dans ‘Annie Hall’ (1977). Les deux femmes mangent dans un restaurant. La première dit : « La nourriture ici est affreuse. » Et l’autre lui répond : « Oui, et les portions sont si petites. » C’est ma vision de la vie. La vie est compliquée, mais nous en voulons plus. Nous aspirons à la beauté et à la joie. Tout cela est en jeu dans un être humain. J’apprends sur mon film en vous parlant. Je pense que cette idée est également présente dans le scénario.

Le film soulève également une question centrale sur la fiction et la réalité. Croyez-vous en la puissance réparatrice de la fiction et plus généralement de l’art dans nos vies ? Je crois en la psychanalyse, en la thérapie via la discussion, si c’est fait avec tendresse et respect. Cela doit être guidé par la personne qui doit résoudre ses problèmes et non par quelqu’un d’autre. C’est pareil dans l’art. Je pense que si cela se présente, c’est là et il faut l’affronter. De la même manière, je ne pense pas que l’art ait un but précis mais en même temps c’est quelque chose que nous faisons depuis toujours : les enfants chantent, dessinent, dansent et mentent en inventant des histoires. Je pense à la citation de la romancière américaine Joan Didion (1934-2021). Elle dit que nous racontons des histoires pour survivre. Nous sommes programmés en tant qu’êtres humains d’un point de vue narratif. Nous avons besoin de comprendre les choses dans le temps. Le cinéma offre une grande opportunité d’essayer de créer un espace de contemplation autour de la façon dont la mémoire, le temps, l’ordre et le désordre des choses fonctionnent. Je ne connais pas la réponse à votre question, mais je ne pense pas que cette réponse soit simple. Je me permets d’être témoin d’un thème ou de certaines expériences dans ma vie et j’essaie de les partager en espérant qu’elles auront un sens en me connectant avec vous et peut-être que vous vous connecterez avec moi. C’est la beauté de la chose. Vous faites des films pour vos amis, mais peut-être que vous ne connaissez pas tous vos amis. C’est mon rêve de pouvoir communiquer quelque chose et que cela puisse avoir un sens pour quelqu’un. C’est un endroit pour exister, pour créer. Ce n’est pas juste pour l’idéalisme de changer la société.

Le scénario était précisément écrit ou il y avait de la place pour que des idées émergent lors du tournage ? C’est toujours les deux. Nous avons un scénario très dense et nous le planifions. Ensuite, je trouve des petites choses, je laisse les acteurs se détendre, nous faisons des répétitions et nous réécrivons. C’est un processus continu.

Quelles sont les idées que vous avez trouvées sur le plateau ? Il y en a beaucoup. Par exemple, dans la scène où Nora lit un texte vers la fin du film, la sœur devait juste l’écouter. L’actrice Inga Ibsdotter Lilleaas, qui interprète Agnes, a eu une réaction émotionnelle si forte que c’est devenu beaucoup plus intéressant qu’elle montre ici son amour pour sa sœur en pleurant et en ayant honte. C’est une actrice qui ne veut pas voler la scène à une autre, ainsi qu’une sœur qui est émue par son aînée. Il faut être ouvert au moment du tournage. Au montage, c’est parfois difficile et intéressant parce que j’ai plusieurs choix. On peut vraiment changer le sens de la scène qui est toujours à propos de cette connexion mais la façon dont on y arrive est assez différente. C’est aussi le cas dans la scène juste après quand les deux sœurs sont assises sur le sol. J’étais assis là à côté de la caméra et j’ai vu qu’Inga était très émue. Je lui ai dit de monter sur le lit. Elle est montée sur le lit en pleurant. J’étais également en pleurs à ce moment-là. Ce n’était pas dans le scénario. Faire des films, c’est juste être éveillé et prendre les chances qui se présentent. J’ai la grande chance de travailler avec des acteurs.rices excellent.es que je connais bien. Je laisse parfois les choses se passer et iels savent que j’ai confiance en eux.elles. Je souhaite qu’iels essaient des choses et si quelque chose de stupide arrive, on en rit et on tente autre chose.

Chaque personnage est bien décrit, tout en ayant une forte part d’ombre laissée à l’interprétation du spectateur. Effectivement et c’est pensé comme cela. Par exemple, il y a une scène qu’on a coupée où Rachel allait rencontrer Agnes parce qu’elle se sentait frustrée par le père. Rachel lui disait « J’aimerais en apprendre plus sur votre grand-mère. » C’est ce qui motivait Agnes dans la scène suivante, qu’on voit dans le film, à aller faire des recherches. A la fin de la scène entre Rachel et Agnes, Rachel lui demandait pourquoi elle avait arrêté de jouer et Agnes lui répondait « Ma sœur est l’actrice de la famille. » J’ai tourné cette scène et je la trouvais bonne, mais c’est intéressant pour le public de parfois le perdre et lui laisser trouver les clés. Ce sont des choix difficiles pour créer de l’espace que les spectateurs puissent remplir afin d’avoir un film entier dans leur tête, entre les images du film et leurs propres projections. Quand le public n’est pas engagé et qu’on lui impose ce qu’il doit comprendre et ressentir, c’est moins intéressant.

A ce propos, le montage est assez surprenant, avec beaucoup d’écrans noirs et des scènes qui s’arrêtent parfois de façon inattendue en laissant le soin aux spectateurs de les compléter. Dans ‘Julie (en 12 chapitres)’, il y avait des chapitres, donc c’était très clair. Là, nous avons juste laissé quelques espaces noirs sans titre comme s’il s’agissait de fragments. Le film passe par ces différents fragments et soudainement ils deviennent continus. Les 25 dernières minutes du film sont presque comme un seul bloc. C’est comme si les personnages se rassemblaient. Je pense que le film devient aussi plus cohérent musicalement. C’était l’idée.

Utilisez-vous également la musique pour créer cet espace ? J’utilise la musique pour l’abstraction plutôt que pour l’attaque émotionnelle. C’est la première fois que je travaille avec la compositrice polonaise Hania Rani. Elle est en train de devenir une grande star. Il y a eu un article sur elle récemment dans le New York Times et elle a une émission de radio sur la BBC. Elle a beaucoup travaillé à Berlin et à Londres. Elle a enregistré une partie de notre musique dans les studios d’Abbey Road ! C’est dingue pour moi qui suis un si grand fan de The Beatles. J’adore sa musique et je suis heureux qu’elle se soit tournée vers les musiques de films, elle n’avait fait la musique que pour un ou deux films avant celui-ci.

Pouvez-vous nous parler des choix musicaux pour ce film ? Depuis de nombreuses années, j’adore la musique soul et plus généralement les voix humaines qui expriment quelque chose au-delà des mots et osent véhiculer l’émotion. Cela m’a guidé. J’aime aussi beaucoup la musique folk noire, comme Dancing Girl de Terry Callier (1972) en ouverture du film et Cannock Chase de Labi Siffre (1972) en fermeture. La musique folk noire peut avoir une influence de la soul ou même de la pop. Ce sont des harmonies assez sophistiquées. Je me suis rendu compte que je pouvais intégrer cela dans ce film et cela a créé notre ambiance. Le musicien de jazz américain Terry Callier (1945-2012) est culte. Des amis qui ont vu le film ont été surpris que j’aie réussi à avoir ce morceau en ouverture. Je pense que cela donne le ton. C’est un luxe à ce stade d’être autorisé à utiliser de la musique un peu plus chère, mais les maisons de disques savent que je prends la musique au sérieux dans mes films. Ils me permettent généreusement de l’utiliser. Pour le poète et musicien britannique Labi Siffre (1945-), je lui ai écrit une lettre personnelle et il m’a donné l’autorisation d’utiliser sa magnifique chanson Cannock Chase à la fin.

Vos bandes-originales ont beaucoup changé depuis votre premier film ‘Reprise (Nouvelle Donne)’ (2006) qui mettait plus le rock et la new wave en avant comme Joy Division, New Order ou The Jam. C’est vrai ! Il y a encore le morceau World de New Order (1993) dans ‘Valeur sentimentale’. Par le passé, j’ai utilisé plus de punk. Peut-être que j’y reviendrai avec la nouvelle vague de rock qui va arriver. Je pense que le monde a besoin de ce type d’énergie. La musique de New Order apparaît dans le film dans la partie de Gustav Borg parce qu’elle est plus liée à sa génération. Cette contre-culture devait faire partie de sa vie.

La musique dans ‘Valeur sentimentale’ est moins présente que dans ‘Julie (en 12 chapitres)’. Était-ce un choix intentionnel ? C’était délibéré, je cherchais à créer un silence puissant. C’était intéressant de montrer le film au Festival de Cannes. Vers la fin, les deux sœurs se parlent et s’étreignent. Le plan final est également très silencieux. Les 2 000 personnes de la salle n’ont pas fait un bruit. J’ai été très fier de cela. Puis les applaudissements arrivent et on est tous ensemble pour les partager. Au lieu de se diriger vers un climax musical, ce film s’est ainsi plutôt construit dans l’autre sens.

Vos premiers courts-métrages datent d’environ 25 ans déjà. Votre premier long-métrage ‘Reprise (Nouvelle Donne)’, sorti en 2006, semble avoir été un premier tournant dans la forme cinématographique de vos films suivants. Pourriez-vous nous dire quelques mots à ce sujet ? J’ai écrit la plupart de ces courts-métrages avec les mêmes personnes, venant d’horizons plus punk, que ce soit dans la musique ou dans l’esthétique. J’avais envie de faire des films qui avaient une qualité mimétique de ma vie. Je viens du hip-hop et du punk. J’avais cette idée de représenter ma culture. Je viens d’un petit pays. A l’époque où j’ai fait ‘Reprise (Nouvelle Donne)’ personne ne faisait de films sur les gens que je connaissais. Il n’y avait aucune représentation d’intellectuels ou de jeunes provenant de ces cultures musicales. Les films norvégiens étaient soit très artistiques et abstraits, soit très américanisés. Cette sorte de voie du milieu de quelque chose de personnel, avec la musique que mes amis faisaient et les vêtements qu’on portait, avec des chansons qui viennent du cœur, rien de tout ça n’existait au cinéma dans mon pays à l’époque. Quand nous avons fait ‘Reprise (Nouvelle Donne)’, c’était vraiment viscéral d’exprimer ce que je ressentais comme étant ma réalité. Il fallait transmettre quelque chose de cette culture. Peut-être que cela n’aura pas de sens pour tout le monde. Par ailleurs, peut-être que ‘Reprise (Nouvelle Donne)´ est de manière étrange le film le plus formellement courageux que j’ai fait. Par la suite, j’ai donné plus de place à l’expressivité émotionnelle des acteurs. J’ai opté pour des moments émotionnels explicites et je les ai laissés les jouer et expérimenter avec des personnes en deuil, pour voir si nous pouvions trouver une manière de transmettre ces sentiments, sans volonté de tout résoudre.

Est-ce que vous avez des influences cinématographiques conscientes lorsque vous faites vos films ? Je ne pense pas consciemment à ça, je dois donc prendre du recul. Je pourrais citer le cinéastes suédois Jan Troell (1931-). Certaines personnes prennent ses films pour des documentaires, mais c’est plus poétique que cela. Ses premiers films sont presque influencés par ceux d’Andreï Tarkovsky (1932-1986). Il est humaniste, il cherche toujours le bien chez les gens. Ingmar Bergman (1918-2007) était plus à l’aise dans la dévastation due au manque de communication. Je suis également bien sûr très inspiré par la curiosité impitoyable d’Ingmar Bergman sur l’impossibilité de l’intimité. C’est le meilleur dans ce domaine. Il utilise des gros plans pour nous montrer à quel point nous sommes proches et pourtant si loin. J’ai beaucoup regardé les films de Yasujirō Ozu (1903-1963), notamment ‘Printemps tardif’ (1949) et ‘Voyage à Tokyo’ (1953). Il a une façon de montrer toujours la personne de la famille qui écoute plutôt que celle qui parle. Puis je peux regarder ‘La dolce vita’ de Federico Fellini (1960) et m’amuser sur la plage à Deauville. Pour ce dernier film, c’est plutôt ce que Gustav Borg a dû regarder. Je n’essaie jamais de copier tous ces maîtres mais ils sont peut-être quelque part dans mes films.

Vous avez fait quelques plans d’un film tourné par le personnage de Gustav Borg. Oui et c’est la première fois que je fais cela ! C’était très amusant. On voit un train en mouvement et une enfant qui pleure. Je me suis demandé comment j’allais le faire. Pour cette séquence, j’ai dû être influencé par une esthétique d’Europe de l’est, comme Andreï Tarkovsky (1932-1986) ou Béla Tarr (1955-). Le directeur de la photographie Kasper Tuxen Andersen et moi essayons simplement de trouver ce qui nous intéresse sur le moment. L’idée n’a jamais été d’essayer délibérément d’imiter. J’ai d’ailleurs fait un autre plan dans cette séquence dont je suis très fier, mais qui était trop long pour le film. Je devrais le mettre en bonus !

‘Valeur sentimentale’ parle aussi du cinéma d’auteur européen en le tournant en dérision, par exemple avec l’apparition de Netflix ou encore via les quelques films en dvds qu’offre Gustav à son petit-fils. Il faut avoir de l’autodérision, sinon ce n’est pas drôle. Ce que je dis à propos de Netflix, c’est qu’ils devraient projeter leurs films sur grand écran. Gustav vient d’une autre génération. Pour ce qui est des dvds, on peut voir ‘La Pianiste’ de Michael Haneke (2001), et ‘Irréversible’ de Gaspar Noé (2002). Gaspard Noé a vu le film et il m’a fait des très bons retours. Cette référence l’a fait rire ! J’ai déjeuné avec lui l’autre jour à Paris et nous nous sommes rendu compte que nos deux films ont été présentés dans la même salle à Cannes, à plus de vingt ans d’intervalle, même si les gens n’ont pas eu les mêmes réactions. (Rires) [La violence d’‘Irréversible’ a choqué une partie du public à Cannes lors de sa première projection.] Le troisième film en dvd, qu’on ne voit quasiment pas à l’image, c’est ‘Le Ballon rouge’ d’Albert Lamorisse (1956) qui, lui, est parfait pour les enfants !

Vous avez vous-même des enfants en bas âge. Quels sont les films que vous regardez avec eux ? ‘Mon Voisin Totoro’ de Hayao Miyazaki (1988) est un film qu’on peut revoir plusieurs fois, c’est un chef-d’œuvre. On a aussi regardé ‘Les Temps modernes’ de Charlie Chaplin (1936). ‘Mon oncle’ de Jacques Tati (1958) est vraiment amusant, même s’il y a une partie au milieu qui peut être assez ennuyeuse pour un enfant. Il faut élever les enfants pour qu’ils aient de l’attention, c’est d’autant plus important de nos jours. Nous aimons aussi certains films des studios Pixar comme ‘Cars’ de John Lasseter et Joe Ranft (2006), je dois avouer que la fin est très émouvante. (Rires) Je recommande aussi la série télévisée suédoise ‘Fifi Brindacier’ (série de treize épisodes réalisée par Olle Hellbom, 1969).

Le trauma générationnel tout en délicatesse Par Richard Lawson

C’est peu dire que Valeur sentimentale, le nouveau long-métrage de Joachim Trier, figurait tout en haut de ma liste des films les plus attendus à Cannes cette année. Il y a quatre ans, le réalisateur norvégien y présentait Julie (en 12 chapitres). Tour à tour drôle, poignante et vibrante d’humanité, cette comédie dramatique sur les incertitudes de l’entrée dans l’âge adulte reste l’un des films les plus marquants que j’aie vus au festival ces dernières années. Je plaçais donc beaucoup d’espoirs sur les épaules de Trier, comme sur celles de Renate Reinsve, l’actrice magnétique qui brillait déjà dans Julie et tient ici à nouveau le rôle principal. Le pari était certes risqué, mais dans ce cas précis, je crois que j’ai eu raison. Le cinéaste parvient à nouveau à surprendre avec une œuvre à la fois cérébrale et dotée d’une grâce quasi féline. Moins tonitruant, resserrant sa focale sur les remous intimes d’une cellule familiale qui tente, tant bien que mal, de panser les plaies du passé, Valeur sentimentale n’a pas le même éclat immédiat que Julie, le film émeut différemment, avec pudeur, justesse et mélancolie. Renate Reinsve y incarne Nora, une actrice reconnue à Oslo, où elle joue dans les grandes productions du Théâtre national, qui s’est fait un nom dans une série télé à succès. Mais Nora est désormais paralysée par une forme aiguë de trac. La maladie puis la mort récente de sa mère peuvent expliquer ce blocage, mais l’on devine que quelque chose d’autre est à l’œuvre, une angoisse peut-être plus ancienne, plus sourde, un effroi ancré plus profondément. La réapparition de son père, Gustav interprété par un Stellan Skarsgård tout en nuances, ne fait qu’attiser son trouble. Réalisateur célèbre, Gustav a longtemps été un père défaillant, aussi absent qu’insaisissable, tant pour Nora que pour sa sœur cadette, Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), historienne de métier. Pourtant Agnes paraît plus indulgente, peut-être parce qu’elle a joué enfant dans l’un des films de leur père, nouant ainsi un lien plus direct avec lui. Ou peut-être est-ce simplement parce qu’elle a été mieux préservée de l’effondrement du couple parental et de l’effacement progressif de Gustav. Bien souvent, le privilège des plus jeunes.

Gustav, lui, traîne ses propres fantômes avec une dépendance à l’alcool, et la douleur toujours vivace entraînée par le suicide de sa mère, retrouvée pendue dans la maison familiale lorsqu’il avait sept ans. Il a écrit un scénario inspiré de ce drame, et propose à Nora de tenir le rôle principal de ce qui sera son premier film depuis quinze ans. Nora, outrée, refuse sèchement. Gustav se tourne alors vers une célèbre actrice américaine, Rachel interprétée par Elle Fanning, pour prendre le rôle et devenir, en quelque sorte, une fille de substitution. Trier tisse ces liens avec une infinie délicatesse, dessinant le parcours émotionnel de ses personnages à travers une superbe série de vignettes. Certaines légères et pleines d’esprit, d’autres plus âpres, douloureuses. Peu à peu, l’histoire familiale se dévoile, notamment celle de la grand-mère paternelle…Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, arrêtée et torturée pendant deux ans par les nazis. Dit comme ça, Valeur sentimentale pourrait avoir des allures de mélo empesé sur le passage de relais traumatique. Mais comme souvent chez Trier, la gravité du sujet est contrebalancée par une mise en scène aérienne, une sensibilité subtile qui préfère le murmure à la démonstration. Il explore avec pudeur les cicatrices transgénérationnelles, ces fractures secrètes qui se répètent et se transforment. Renate Reinsve, tourbillonnante et lumineuse dans Julie, se montre tout aussi impressionnante dans un registre plus intériorisé, plus ombrageux. Elle incarne avec une justesse poignante les résistances de Nora face à l’intimité, sa peur viscérale du lien. Au fil du récit, un événement sombre de son passé émerge, un fait que Nora porte en elle comme une blessure silencieuse, et qui la relie, d’une manière obscure, à cette grand-mère qu’elle n’a jamais connue. La Norvégienne joue cette partition avec une retenue saisissante, ancrant fermement son personnage dans le réel.

Dans un sens, le rôle de Skarsgård est plus « spectaculaire » alcoolisme, ego d’auteur mais l’acteur, avec l’aide de Trier, parvient à ne jamais en faire des caisses et à éviter la caricature. Gustav n’est ni monstre ni martyr, c’est un type cabossé, dont on mesure autant les torts que les blessures. Même logique de finesse pour le personnage de Fanning : Rachel n’est pas un cliché ambulant, ni l’antagoniste naïve venue perturber un équilibre fragile. Trier lui donne corps, sans jamais trahir l’équilibre du récit. Pétillant, Julie (en 12 chapitres) brillait de mille feux, là où Valeur sentimentale, fidèle à son titre, adopte une approche plus feutrée. La maîtrise formelle de Trier n’en demeure pas moins éclatante. Cadre, fluidité, musique, décors, tout est d’une élégance folle, sans jamais verser dans la démonstration. Il enchaîne les séquences magistrales avec une fluidité déconcertante…Répétitions théâtrales, tournages de cinéma, errances nocturnes sur une plage immense…Son Oslo estival est toujours aussi séduisant, mais la beauté des images est sans cesse troublée, travaillée, rattrapée par la complexité de la vie et la contradiction des émotions humaines. Valeur sentimentale est aussi une méditation brillante, et profondément émouvante, sur le pouvoir cathartique de l’art, sur la façon dont la création peut à la fois panser les plaies et jeter du sel dessus. Le cinéma, le théâtre apparaissent ici comme des entreprises quasi familiales, où chacun cherche sa place, qu’elle soit de sang ou d’adoption. Dans ce cas précis, une véritable famille gravite autour d’un récit, s’interroge sur ce qu’elle peut bien en faire, et si, au fond, elle peut réellement en tirer quelque chose. À cette densité émotionnelle s’ajoutent des fulgurances humoristiques, parfois cruelles, parfois tendres et notamment quelques savoureux clins d’œil au monde du cinéma. Preuve que la légèreté peut encore surgir, même au cœur de la noirceur. Avec Valeur sentimentale, Joachim Trier signe une œuvre riche, humaine, d’une justesse bouleversante. Un nouveau regard d’une rare acuité sur ce que signifie exister, sur les mille manières d’être au monde pour le meilleur et pour le pire.

Si on n’a pas accès à nos propres émotions, on cesse d’être proches de nous-mêmes et donc des autres.

Au cœur du film, il y a une maison familiale, à Oslo, témoin du temps qui passe et d’une histoire familiale sur plusieurs générations. Comment cette idée vous est-elle venue ?Je pense que c’est lorsque ma famille a vendu une maison à Oslo, assez semblable à celle du film. Elle avait été construite par mon arrière-arrière-grand-père et avait traversé le xxe siècle. Et, même si c’était la maison de mes grands-parents quand j’étais petit et que ma mère y a vécu un certain temps, pour moi c’était la maison de mon enfance. Elle était comme le témoin immuable du temps qui passe et de l’histoire de ma famille. J’avais l’idée qu’une maison offre une perspective, elle rappelle aux humains à quel point tout passe vite. Puisque dans ce film il est question de réconciliation, de pardon, ça me semblait intéressant d’avoir cette idée du temps qui passe si vite dans ce contexte, est-ce que ça ne vaut pas le coup de pardonner, de se réconcilier ?

Le personnage de Gustav, cinéaste, tient beaucoup à tourner une des scènes clés de son film en plan-séquence. Il insiste sur l’importance de la synchronicité du temps et du lieu…C’est ce que vous aimez au cinéma ? Oui, mais j’ai l’impression, en tant que membre de la génération X, d’être l’héritier postmoderne de toutes sortes de cinémas différents. J’ai grandi en regardant les films d’Andreï Tarkovski et j’aime ce sentiment du présent que permet cette synchronicité. Je l’ai utilisée dans mes films…La fin d’Oslo, 31 août est un plan-séquence de près de neuf minutes. J’aime vraiment ça, mais je suis aussi un enfant d’Alain Resnais et d’une mise en scène plus joueuse avec l’idée d’explorer la subjectivité des personnages à travers le montage, dans la tradition du cinéma de Sergueï Eisenstein, me plaît aussi beaucoup. Je suis vraiment entre ces deux approches. Gustav n’est pas moi, mais c’était très amusant pour moi de tourner les scènes du film de Gustav, parce que c’est un puriste du plan-séquence, de la possibilité presque romantique de s’immerger dans la réalité de l’image.

Et sa manière de diriger l’actrice de son film, jouée par Elle Fanning, est-elle semblable à la façon dont vous travaillez avec les interprètes de vos films ?Je crois qu’il faut beaucoup partager avec les acteurs. Mes conversations avec eux sont parfois très personnelles, intimes. Cela peut permettre de créer des liens avec des choses profondes et complexes, qui peuvent venir enrichir le rôle. Aucun acteur n’est le personnage qu’il joue, évidemment, mais tous doivent trouver la vérité du personnage en eux-mêmes, et je pense que je partage avec Gustav l’idée que, d’une certaine manière, chacun doit trouver sa propre vérité. Mais, contrairement à lui, je pense avoir une responsabilité dans le fait d’apporter des réponses et de donner mon point de vue, d’accepter des conversations plus approfondies.

Vous filmez ce personnage en jouant beaucoup sur les ombres, pourquoi ?Oui, même s’il est le patriarche, à la fois dur et drôle, à l’intérieur de lui il y a quelque chose de blessé et de complexe, lié à son enfance. Et c’est vrai qu’il a envie de parler des ombres dans ses œuvres parce que cela reflète probablement sa propre vie intérieure. Dans la vraie vie, Stellan [Skarsgård, ndlr] est, au contraire de Gustav, quelqu’un de très ouvert et généreux, et ce contraste crée un personnage multidimensionnel. Mais le film parle aussi, à travers ce personnage, d’une génération d’hommes qui, très souvent, n’a pas accès au langage émotionnel. C’est un gros problème. Je me sens chanceux parce que j’ai grandi dans le milieu des skateurs [il a fait beaucoup de skateboard dans sa jeunesse, jusqu’à participer à un championnat national, ndlr], où on nous apprenait à être durs, à ne pas pleurer et tout le reste, mais je sentais quand même que j’avais le droit d’être émotif, d’exprimer mes émotions. Si on n’a pas accès à nos propres émotions, on cesse d’être proches de nous-mêmes et donc des autres.

Pour tenter de recréer du lien avec ses filles, Gustav utilise ses films.Je pense qu’il ne sait pas faire autrement. C’est l’ironie de beaucoup d’artistes, qui sont très différents dans la vie réelle de ce qu’ils montrent dans leurs œuvres. J’essaie de faire le contraire, de rester fidèle à mes curiosités personnelles, à mes sentiments, dans mon art. C’est difficile quand on fait des films, mais j’ai le privilège de pouvoir travailler selon le modèle de financement européen, où je dispose du final cut, où je peux expliquer à mes producteurs et à mes investisseurs, en profondeur, ce que je veux faire, et où ils le respectent et me laissent travailler avec mon équipe. C’est vraiment précieux, parce que beaucoup de cinéastes sont contraints de travailler dans la clandestinité. C’est un peu bateau, dit comme ça, mais la liberté d’expression, c’est aussi la liberté de ne pas devoir faire ce qui est attendu ou commercial.

Votre film précédent portait entre autres sur le fait d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants. Dans ce film, vous vous intéressez à ce qu’on laisse à nos enfants, à ce qu’on leur transmet et de quelle manière. Pourquoi ? Oui, qu’est-ce qui se transmet, de manière inconsciente, silencieuse, parfois douloureuse, au sein d’une famille ? Je crois que l’art peut redonner un sens à tout ça, il a un pouvoir de consolation, de pardon, là où le langage échoue, parfois, parce qu’il nous pousse à l’affrontement, à la polémique. Le monde est devenu agressif et conflictuel, alors que nous avons besoin de nous écouter, de nous regarder les uns les autres, de douceur et d’humilité. Cette question de la transmission s’est imposée à moi pendant que j’écrivais le film ; c’est un sujet auquel je pense beaucoup, d’autant plus que j’ai deux enfants maintenant. Je me demande comment faire. De quels traumatismes anciens vais-je pouvoir les protéger ? Mais aussi, qu’est-ce que je dois au passé ? La Seconde Guerre mondiale a été, en Norvège comme dans le reste de l’Europe, une période terrible. Dans ma famille, j’ai été très marqué par l’engagement de mon grand-père dans la Résistance. Je me souviens que, lorsque j’étais enfant, il était très, très blessé par ce qu’il avait vécu, et cela m’a beaucoup impressionné. Aujourd’hui, je regarde mes enfants : sont-ils la première génération qui n’aura pas à faire face, de manière directe, aux traumatismes du xxe siècle ? C’est tout cela que je retrouve dans ce film.

Il y a une courte scène, que j’aime beaucoup, dans laquelle Gustav montre à son petit-fils, captivé, quelques trucages simples avec la caméra de son téléphone. J’aime aussi beaucoup cette scène, elle dit qu’il y a de l’espoir. Tous les enfants ont naturellement envie de créer, et un jour cela s’arrête. Mais certains d’entre eux continueront de chanter, de danser et de faire des choses avec des caméras. Cet élan des enfants, on doit le nourrir.

Et vous, comment transmettez-vous le cinéma à vos enfants ? Il y a peu, j’ai montré à ma fille de 4 ans Mon oncle de Jacques Tati. C’était drôle parce qu’elle a d’abord ri. Puis, au bout d’un moment, parce que c’est un film de 1958 et que l’histoire s’adresse peut-être à des enfants un peu plus âgés, elle a dit « C’est un peu ennuyeux. » J’ai dit « Sois patiente, ce sera à nouveau amusant dans un instant. » Cinq minutes plus tard, elle riait de nouveau. À la fin, je lui ai demandé si elle avait aimé. Elle a répondu « Oui, surtout les chiens » Elle aime aussi beaucoup Les Temps modernes de Chaplin et Mon voisin Totoro de Miyazaki. Je pense que, ce qui compte, c’est de montrer aux enfants qu’il existe plein de choses différentes.

Qui vous a fait découvrir le cinéma, quand vous étiez enfant ?Ma famille. J’ai le grand privilège de venir d’une famille de cinéastes. Mon grand-père était réalisateur [Erik Løchen, le grand-père de Joachim Trier, a notamment réalisé La Chasse, en Compétition à Cannes en 1960, ndlr], et ma mère et mon père ont également travaillé dans le cinéma [son père était ingénieur du son, et sa mère, documentariste, ndlr]. Ils m’ont donc montré beaucoup de films. Je me souviens notamment de Tarzan, avec Johnny Weissmuller. Quand j’avais 8 ans, ils m’ont emmené trois fois voir E. T. L’extra-terrestre au cinéma à sa sortie [en 1982, ndlr], je voulais absolument le revoir. C’était génial.

Quelle est la première image qui vous est venue quand vous avez commencé à travailler sur ce film ? C’est intéressant parce que, quand on dit « première image », on s’attend à une image fixe, comme une photo. Mais pour moi ce n’est jamais quelque chose de statique, c’est plutôt une chose en trois dimensions, qui bouge. Une dynamique, un moment, un geste ou une émotion, sur lesquels je vais continuer à travailler au moment du tournage puis au montage. Pour Valeur sentimentale, je pense que c’est en fait la fin du film. C’est le regard réciproque entre un père et sa fille.

S’écouter et se regarder les uns les autres semble radical dans le monde d’aujourd’hui.

Il y a une douceur spéciale qui se dégage du sixième long-métrage de fiction de Joachim Trier, qui a reçu le Grand Prix lors du dernier Festival de Cannes. En filmant les déchirures retenues entre un père cinéaste (Stellan Skarsgård) et ses deux filles oubliées (Renate Reinsve et Inga Ibsdotter Lilleaas), le réalisateur compose un récit familial troublant de délicatesse. Dans une mise en scène aussi ambitieuse que subtile, ces personnages se retrouvent et voient leurs vérités chavirer. Mais leur capacité à s’aimer et à se haïr s’exprime toujours dans une langue précieuse, celle des mains tendues et des regards prolongés. Car c’est bien un film de réconciliation que l’auteur de Julie (en 12 chapitres) nous livre ici. De quoi nous donner l’envie d’échanger avec lui sur les motivations d’une si belle réalisation, à découvrir en ce moment au cinéma.

C’est la sixième fois que vous travaillez avec votre scénariste, Eskil Vogt. Avez-vous une routine lorsque vous vous lancez dans un film ? C’est tout comme. Nous nous asseyons dans une pièce, tous les jours à partir de 9 heures du matin, et nous nous demandons ce que nous voulons faire. Souvent, j’apporte des premières idées, l’histoire de deux sœurs ici en l’occurrence. Petit à petit, l’idée a mûri et j’ai ajouté le personnage du père. J’ai aussi pensé à Renate [Reinsve, ndlr], avec qui je voulais absolument travailler.

Pourquoi ? Parce qu’elle est incroyable. Julie (en 12 chapitres) a été un petit succès. Les gens ont aimé le film et Renate. Ce qui est génial, nous étions vraiment très heureux, mais cela nous a aussi mis une certaine pression pour le prochain film. Finalement, j’ai décidé d’embrasser cette pression plutôt que d’en avoir peur. Ça m’a libéré.

Comment avez-vous pensé Nora, son personnage dans Valeur sentimentale ? C’est quelqu’un de très créatif, et peut-être plus proche de sa vraie personnalité que ne l’était Julie. C’est ce que Renate dit en tous cas. Nora est ambitieuse, elle est actrice, elle travaille sur scène… l y a beaucoup de similitudes. C’est quelqu’un qui a confiance en sa profession, alors que Julie était plutôt du genre incertaine…Renate savait depuis son enfance qu’elle voulait être actrice. Avant Julie (en 12 chapitres), elle était un peu perdue dans sa carrière, et peut-être qu’elle a davantage confiance aujourd’hui. Vous savez, nous nous connaissons très bien et avons de nombreux points communs. Je sens que je peux exprimer mes idées avec elle, et qu’elle pourra les incarner, parce qu’elle les comprend sincèrement.

Vous avez construit une belle équipe de travail. Et vous lui êtes fidèle. Oui, toujours. Je pense que nous grandissons en tant que groupe et que nous nous améliorons ensemble. C’est comme si nous pouvions faire les choses rapidement parce que nous nous connaissons bien.

Parmi les personnages de votre film, le plus présent, mais peut-être aussi le plus fascinant, est la maison familiale elle-même. Que symbolise-t-elle ? Nous avons trouvé intéressant d’avoir une perspective temporelle à partir de la maison, comme le nombre de générations qui se succèdent en 100 ans, et la rapidité avec laquelle tout évolue. Commencer le film ainsi, c’était presque donner un caractère urgent à l’histoire de ces deux filles adultes qui doivent se réconcilier avec leur père.

La maison est le lieu où se forgent nos premiers souvenirs de bonheur et de tristesse.

La maison est aussi un lieu intime. Oui, c’est très intime, vous avez raison. Je pense que tout le monde, même si on déménage souvent, à le souvenir d’un lieu d’enfance, où le bonheur et la tristesse, les jours chauds et les jours froids ont fait partie d’un même espace. C’est comme une famille, il y a de l’amour et de la haine au même endroit. Un peu comme au cinéma d’ailleurs…C’est pour ça qu’on utilise ces espaces pour développer des histoires.

Et quel souvenir gardez-vous de la projection de Valeur sentimentale face au public cannois justement ? Le film est assez varié sur le plan émotionnel, avec des moments drôles et des moments tristes. Mais il tend vers le silence…Surtout à la fin. Quand j’étais assis dans la grande salle à Cannes, j’ai réalisé à un moment que 2 000 personnes pouvaient être silencieuses ensemble, et cela m’a semblé presque aussi fort que des applaudissements. J’avais vraiment l’impression que nous regardions le film tous ensemble. C’était formidable. Un autre moment où j’ai pris conscience de cela, c’est quand nous avons reçu les applaudissements. Thierry [Frémaux, délégué général de la Compétition officielle du Festival de Cannes, ndlr] a braqué la caméra sur nos visages et nous sommes devenus un peu timides, même si bien sûr nous étions reconnaissants. Mais quand la caméra s’est tournée vers Inga, qui joue la petite sœur, qui n’était jamais venue à Cannes et qui n’avait jamais joué dans un film comme celui-ci, j’ai été ému. C’est une très bonne actrice. Elle est surprenante et très forte. Alors quand la caméra s’est tournée vers elle et que le public a explosé de joie, ça m’a vraiment touché. Je me suis dit “Waouh, elle obtient ce qu’elle mérite”.

Comment est-ce qu’on se sent en tant que cinéaste lorsqu’on s’apprête à dévoiler son film devant un public pour la première fois ? C’est étrange. Je veux dire, j’ai fait quelques projections tests du film pendant le montage, juste pour avoir une idée de ce que ça ferait d’en parler à certaines personnes, mais ça n’a rien à voir avec une avant-première. J’essaye de rester concentré sur la gratitude que je ressens à l’idée de montrer mon film, car cela peut signifier beaucoup pour une œuvre d’être présentée au monde entier. Mais en même temps, oui, je suis nerveux et je sais que quel que soit le film que je réalise, même s’il est très apprécié, il y aura toujours quelqu’un pour le détester. Je dois accepter d’avoir mis mon bébé au monde et que tout le monde ne le comprendra pas. C’est la vie. Mais je pense, touchons du bois, que ça s’est plutôt bien passé avec Valeur sentimentale. J’ai travaillé dessus pendant 3 ans et on l’a terminé 2 semaines avant Cannes. Ça a donc été très intense. Je pense honnêtement que je m’en remets encore…À chaque fois que je fais un film, c’est comme si je tournais la page d’un livre et qu’un nouveau chapitre pouvait commencer. C’est un sentiment très spécial, mais surtout une grande joie.

Dans Valeur sentimentale, vous sondez les blessures héritées du passé et de la famille. Un sujet difficile, mais que vous abordez avec beaucoup de lumière et d’espoir. La façon dont le traumatisme est tacite m’intéresse beaucoup. C’est une douleur qui se situe en dehors du langage social mais qui a pourtant des effets considérables sur nos vies et nos présents. Toutes ces choses au sein de la famille sur lesquelles on ne parvient pas à communiquer existent. Elles créent des troubles. Et l’espoir, peut-être qu’il se trouve dans l’art. Je pense que l’art peut permettre de réconcilier certaines choses, oui. Il nous apprend qu’il y a malgré tout de belles choses à découvrir et à chérir. J’ai donc essayé de construire une histoire autour de ce concept.

Y a-t-il des films en particulier qui vous procurent ce sentiment d’émerveillement ? Tous ceux de Miyazaki. Je les regarde beaucoup. Comme j’ai des enfants, j’ai revu Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro, qui reflètent plutôt bien mon état d’esprit actuellement. Je pense aussi à Petit Maman de Céline Sciamma, qui est un film émouvant et très intelligent sur la famille.

Pouvez-vous nous parler du personnage du père, interprété par Stellan Skarsgård. S’il on voit d’abord en lui un patriarche bien ancré dans sa génération, il s’avère plus nuancé, et plus doux, à mesure que l’intrigue avance. Était-ce difficile de ne pas tomber dans la caricature ? Vous posez une très bonne question. C’est un personnage patriarcal un peu méchant, mais comme je l’ai écrit pour Stellan Skarsgård, les choses se sont naturellement équilibrées. Car il est tout le contraire. C’est quelqu’un de très gentil, drôle et sympathique. Je savais que j’allais avoir des moments chaleureux avec lui. Et puis, c’est un très bon acteur donc le reste n’a pas été difficile. Les mots que son personnage emploie, le narcissisme et la manipulation dont il fait preuve…C’est déstabilisant. Au début, on le déteste vraiment. Mais comme vous dites, c’est un personnage plus complexe, qui a aussi une part de vulnérabilité. Je m’intéresse toujours à l’autre, à faire lien avec lui plutôt qu’à être ennemis. Car les personnes qui nous déçoivent dans la vie, ce n’est pas toujours intentionnel. Ça ne rend pas les choses plus faciles à gérer, non, mais on peut davantage les comprendre. La façon qu’a Gustav de s’exprimer vient du cœur, par exemple. Sa fille le comprend mieux à la fin du film. Grâce à l’art, cette passion qu’ils ont en commun, ils parviennent un peu mieux à communiquer. J’ai besoin de croire que ça les a aidés quelque part. À vrai dire, j’en suis convaincu. Je pense que nous survivons grâce à l’art, car il nous offre un espace où nous pouvons nous sentir connectés aux autres. Ce sera toujours un remède à certaines douleurs, à certaines épreuves…à certains silences aussi.

Votre film regorge de silences, de paroles tues et de mots à peine prononcés mais les émotions sont bel et bien présentes. On les voit à travers les expressions de vos personnages, notamment leurs regards. Pensez-vous que l’on puisse en dire davantage avec les yeux qu’avec des mots ? Je ne sais pas si l’on en dit davantage, mais ce qui est certain, c’est que l’on dit les choses différemment et qu’il faut y être attentif. C’est ce que le cinéma peut nous montrer. Il y a tellement de choses qui se passent entre les gens sans qu’on en parle. Il y a tout une langue en dehors de la parole, une langue très intuitive qui fait appel aux sens. Je le ressens tout particulièrement en passant du temps avec des enfants. Et en tant que réalisateur, c’est quelque chose qui m’intéresse énormément, capturer ces mots qui ne peuvent être dits.

Vous le faites avec une grande sensibilité. Vraiment ? Merci. C’est le plus beau compliment que vous puissiez me faire.

Il y a quelque temps, je regardais des images de vos films et je me suis rendue compte que, pour chacun d’entre eux, vous avez réussi à filmer de très beaux plans de personnes allongées dans un lit, enlacées. C’est le cas dans Valeur sentimentale, mais aussi dans Julie (en 12 chapitres) et Thelma. Ce sont des scènes intimes où les protagonistes dialoguent dans le plus grand des silences. Et c’est peut-être une bonne chose que nous ayons un langage secret entre nous…C’est intéressant car, souvent, les acteurs essaient de s’éloigner du texte pour apporter quelque chose d’authentique. Et leurs corps, s’ils sont de bons acteurs, révèlent beaucoup de choses qui vont au-delà de l’intention première du scénario. Dans le film, il y a un moment où le personnage joué par Elle Fanning a une grande confrontation avec Gustav. C’est une séquence filmée en gros plan, mais on voit bien que Elle bouge ses mains d’une certaine manière quand elle s’exprime. Quand je vois ça, je me dis qu’elle est dans l’instant présent. C’est pareil pour Renate, elle est tellement douée pour jouer avec son corps. Cela en dit long sur elle. Elle est vraiment fascinante.

Mais il n’y a pas que la tendresse. Votre film est étonnamment très drôle ! C’est vrai. Peut-être que c’est ce dont nous avons besoin en ce moment. Nous devons croire que nous sommes capables de rire et d’être gentils les uns avec les autres. Je ne sais pas, les choses sont si sombres dans le monde. J’aime me tourner vers l’art, et vers les autres, pour essayer de trouver de l’espoir. Je parle souvent que la tendresse est radicale, car il est facile de penser qu’un geste radical se résume à de la colère. Or, s’il existe beaucoup de raisons d’être en colère et je ne minimise pas l’importance de cela, je pense aussi que la douceur, l’écoute, le soin et l’attention sont autant de choses que nous avons cessé de trouver importantes.

Vos enfants vous aident-ils à cultiver ces valeurs ? Avec les enfants, il se passe toujours quelque chose. Mais en même temps, on devient très attentif à ce qu’ils regardent. Des choses que nous, adultes, avons perdu l’habitude de voir. Ils nous montrent l’importance de certaines choses. Ma fille, qui est âgée de 4 ans, a dit quelque chose de vraiment beau l’autre jour. Nous avons dû vendre une grande maison qui appartenait à la famille depuis sa construction, il y a 120 ans. Un peu comme dans le film…Nous n’avions pas les moyens de la garder. Et soudain, ma fille a dit : “Les arbres du jardin de la maison de grand-mère me manquent.” Je lui ai alors demandé : “Oh, d’accord, pourquoi ?”, et elle m’a répondu : “Parce que quand tu l’as vendue il y a un an, je ne savais pas grimper aux arbres. Mais maintenant, je sais. Et je ne pourrai jamais grimper à ces arbres.” Ça m’a beaucoup ému. Après coup, j’y ai réfléchi et je me suis dit qu’il faudra qu’on aille planter des arbres ensemble un jour.

Elle Fanning, “Joachim Trier vous amène à vous étonner vous-même”

Elle s’est frottée au cinéma de Sofia Coppola, de Nicolas Winding Refn ou encore de Robert Stromberg. Dans “Valeur sentimentale”, l’actrice s’aventure dans le rôle d’une star hollywoodienne. Rencontre…

Mai 2025, extérieur jour. Sur une terrasse de palace dont chaque centimètre carré semble alloué à la promo expéditive d’un film différent, on ne voit qu’Elle, liane diaphane en rose pastel, posée sur un sofa tel un divin cupcake. Ne pas s’y tromper, miss Fanning n’a rien de fade et, volubile, secoue sa robe à trois smic de rires spontanés et d’autant de « Yeah, yeah » enthousiastes. Elle goûte fort le big bazar cannois dont elle est désormais une habituée elle fit partie du jury à seulement 21 ans, l’année de la Palme à Parasite (2019), et jure y penser souvent. S’il existait un trophée de la précocité, il trônerait forcément au domicile de cette résidente de L.A., comme chez elle sur les écrans depuis ses 18 mois et son apparition dans Sam, je suis Sam, de Jessie Nelson (2001), en doublure bébé de sa sœur Dakota Fanning, de quatre ans son aînée. Depuis, Elle s’est taillé un prénom, fût-il bizarre pour les Frenchies, et une carrière étincelante, entre art et essai international et blockbusters hollywoodiens. Sur la Croisette, en l’occurrence, c’est un film européen qu’elle défend de tout son cœur, Valeur sentimentale, de Joachim Trier, sans imaginer qu’il quittera la Croisette auréolé d’un Grand Prix. De l’auteur norvégien, elle adorait déjà Julie (en douze chapitres) (2021) « Le meilleur film de la décennie » quand il l’a contactée pour lui offrir un rôle de…star de cinéma. Son personnage, Rachel, jeune gloire tôt titillée par le doute et une vague envie de raccrocher, sauve le projet de Gustav (Stellan Skarsgård), dans lequel sa fille Nora (Renate Reinsve) refuse obstinément de jouer. Hello la mise en abyme ? « Rachel a été une enfant actrice, comme moi, mais elle est à un stade où elle cherche son autonomie dans l’industrie et remet son métier en question, ce qui n’est pas mon cas. On a beaucoup parlé avec Joachim des clichés à éviter autour de “l’actrice américaine”, dans l’idée d’en faire une vraie personne, même si elle vient évidemment d’un univers très différent de Nora. Elles sont posées en miroir, reliées par un lien invisible tout au long du film. »

Bref, elle n’est pas plus Rachel que Joachim Trier n’est Gustav, le boomer manipulateur, charmeur et égoïste qui s’escrime tout à la fois à revenir sur le devant de la scène et à se réconcilier avec sa progéniture. « À l’inverse, Joachim est tellement honnête, ouvert, je voudrais travailler avec lui toute ma vie ! » s’illumine Elle Fanning. Et d’évoquer le souvenir d’une semaine de répétitions, à Oslo, dans cette maison d’une inestimable valeur sentimentale pour les protagonistes « Avec Stellan, Renate et les autres, on lisait les scènes et le chef opérateur nous filmait, une sorte de tournage avant le tournage, et c’était magnifique parce que toutes ces émotions sont restées dans le décor et y étaient encore à notre retour…Lui, Joachim, se tient tout près de la caméra sur le plateau, il guette chacune de vos micro-expressions, il entend la moindre fausse note, et quand il glisse des indications “Appuie un peu plus”, “Écoute tes sentiments”, il vous amène à vous étonner vous-même. »

Elle sent très vite, à la lecture d’un scénario, si le personnage féminin sera « assez complexe » pour échapper aux stéréotypes. Biberonnée au female gaze de Sofia Coppola, qui l’a dirigée en gamine futée dans Somewhere (2010), puis en jeune fille en fleur vénéneuse dans Les Proies (2017), elle parle de la réalisatrice comme d’un « membre de la famille » et vante sa douceur mêlée d’absolue détermination. « C’est la plus cool », conclut celle qui s’est aussi frottée à ce sacré numéro de Nicolas Winding Refn (The Neon Demon, 2016) et aux machines Disney (Maléfique, 2014). Elle Fanning mène sa barque avec une souplesse avisée, suivant l’exemple d’une consœur et amie nommée Nicole Kidman…« Son mantra, c’est “Essaie tout” ! On tourne une série ensemble en ce moment [Margo’s Got Money Troubles, pour Apple TV +, ndlr] et Nicole fait définitivement partie de mes modèles, avec Michelle Pfeiffer ou Kirsten Dunst. J’ai beaucoup de chance d’être entourée de ces femmes extraordinaires, sans oublier ma sœur évidemment. »