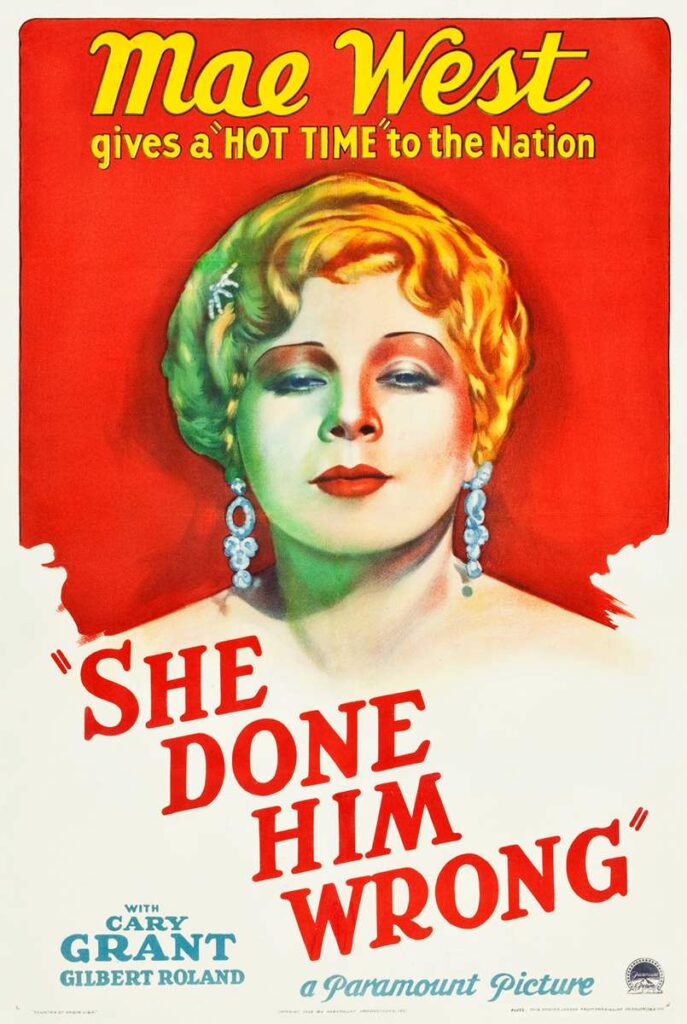

Quand Mae West se frotte contre son partenaire dans She done him wrong de Lowell Sherman et lui susurre à l’oreille de sa voix gouailleuse « C’est un pistolet dans votre poche, ou vous êtes juste content de me voir ? » nulle équivoque sur les intentions de la blonde aguicheuse. La moindre de ses apparitions est synonyme de provocation, de réparties fines un brin vulgaires, mais surtout de liberté sexuelle. Prédatrice à la cuisse légère sur l’écran comme à la ville, elle est, avec Jean Harlow, l’autre blonde platine, l’incarnation d’un Hollywood libertaire, dont les influentes ligues de vertu catholiques n’auront de cesse de stigmatiser les productions cinématographiques jugées immorales, ainsi que les mœurs prétendument débauchées de ses acteurs.

Quand Hollywood s’envoyait en l’air / Sexe / Violence / Débauche…Avant l’adoption du code Hays en 1934, le cinéma américain connaît quelques années de liberté folle. Flash-back. Le code Hays et les vices cachés d’Hollywood… par Anaïs Leehmann

Dès les années 20, la cité du cinéma, érigée au milieu de nulle part sur les hauteurs de Los Angeles, brille autant par ses rêves projetés sur grand écran que par les excès qui se trament en coulisse, et dont la presse à sensation va faire ses choux gras. Acteurs accros aux amphétamines, comme la toute jeune Judy Garland, drogue et alcool circulant sur les tournages en pleine période de prohibition, sexe, prostitution, jeux d’argent et richesse d’une caste d’artistes privilégiés, vivant en vase clos, à l’abri de la misère et au-dessus des lois…Dès l’origine, le scandale fait partie de l’ADN hollywoodien. Il est même une composante essentielle permettant de comprendre comment, à un moment de son histoire, ce cinéma a cru bon de se doter d’un code de censure, ou plutôt d’autocensure, le fameux code Hays, afin de calmer les controverses que suscitaient les audaces de certains films. Le rôle de la censure, qui allait à la fois entraver et enrichir la création cinématographique, de 1934, date à laquelle le code de production sera finalement appliqué, jusqu’à sa disparition en 1968.

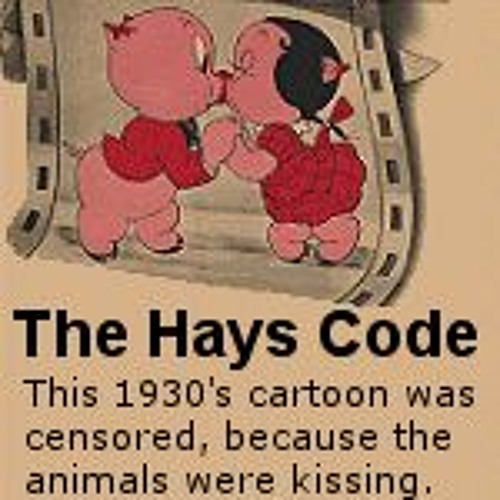

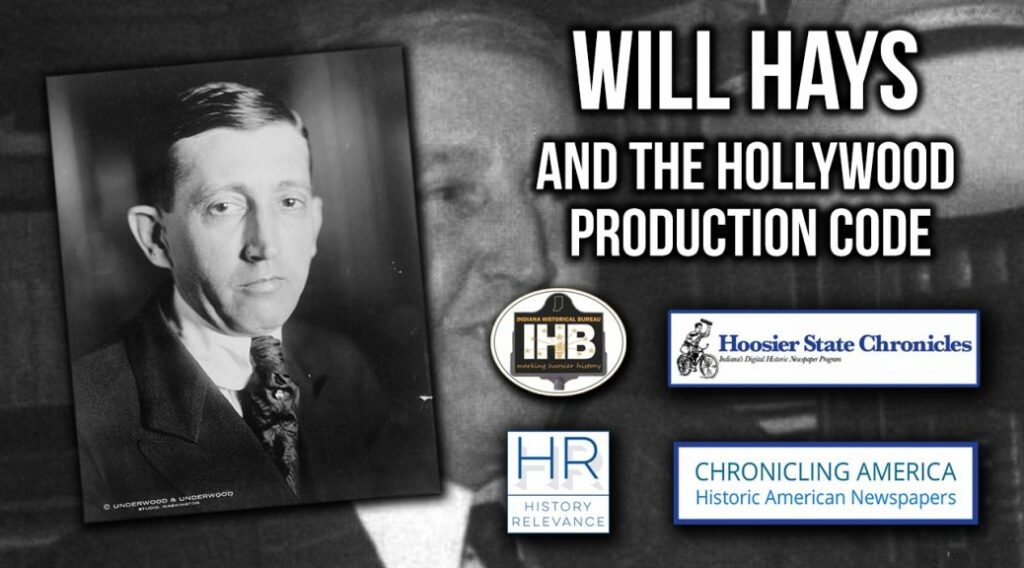

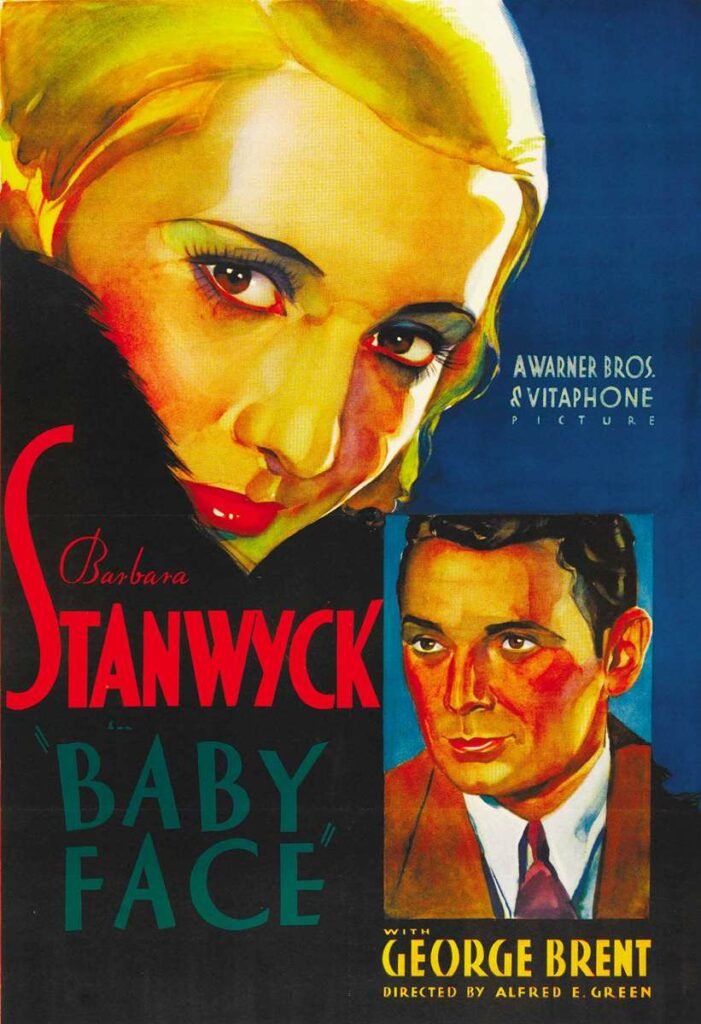

A l’origine, en septembre 1921, il y a l’affaire Arbuckle que les studios ne parviendront pas à étouffer, qui va profondément choquer le pays…Accusé d’avoir violé et tué une jeune comédienne au cours d’une orgie, Roscoe «Fatty» Arbuckle, acteur comique aussi adulé en son temps qu’un Buster Keaton ou un Oliver Hardy, devient aux yeux de tous un monstre sanguinaire et dépravé. A travers cette affaire qui défraiera la chronique, c’est toute l’industrie du cinéma, soudain perçue comme une sorte de Babylone pleine de vices, dont l’Amérique puritaine entend faire le procès. Dès 1922, Hollywood commence à réfléchir à l’élaboration d’un code de bonne conduite, mais ce n’est qu’en 1930 que les studios chargent un certain William Hays, presbytérien et républicain, d’établir un code d’autocensure. Il s’agit, en réalité, d’apaiser les groupes catholiques qui, par leurs pressions constantes et les coupes qu’ils exigent, menacent l’économie du cinéma. Ce n’est qu’en 1934 qu’il sera appliqué et, durant cet intervalle de quatre ans, va émerger le «précode»…Un cinéma d’une liberté folle, ne lésinant ni sur les débauches de violence ni sur le sexe, afin d’attirer dans les salles une population appauvrie par la Grande Dépression. Les figures du gangster comme Scarface ou de la femme déchue qui s’élève socialement en usant de ses charmes Baby Face ont les faveurs d’un public qui s’identifie à ces réprouvés, purs produits de la crise économique. Les ligues de vertu, écumant, durcissent leurs menaces de boycott, et finalement, un code strict, édicté par le fanatique Joseph Breen, va museler toute la production cinématographique pendant plus de trente ans. Le blasphème, la représentation du sexe, de la violence, l’homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de trente secondes, les décolletés ravageurs, la présence d’un homme et d’une femme dans le même lit, sont formellement interdits. Aussi stupides soient-elles, ces règles vont paradoxalement permettre aux réalisateurs les plus inventifs d’étoffer leur cinéma, par la suggestion, la métaphore, l’ellipse et autres ruses dans lesquelles Hitchcock, notamment, va exceller. Le cinéma frontal et direct qui caractérisait le précode va céder la place à un autre plus ambigu, plus érotique, travaillé par le hors-champ, l’idée étant de solliciter l’imagination du spectateur et de lui donner l’impression d’avoir vu ce qui en réalité n’a pu lui être montré….Voir dans le train s’engouffrant dans un tunnel, à la fin de la Mort aux trousses, un acte sexuel, ou dans le feu d’artifice de la Main au collet pour un orgasme explosif. En contournant ces interdits par la mise en scène, les cinéastes auront aussi déniaisé et éduqué le regard du spectateur, l’invitant à l’interprétation et à la lecture herméneutique. Le morcellement des corps, le déplacement métonymique…Le gant de Gilda, le chignon de Kim Novak dans Vertigo, les bijoux de Grace Kelly, etc. deviendront finalement les marottes d’une cinéphilie compulsive à l’œuvre, un fétichisme du regard que seules la censure et ses entraves auront permis de révéler.

CODE HAYS donné au code de production du cinéma américain établi en mars 1930 par le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association (MPPDA) qui a pour but de réguler le contenu de la production des films en donnant des recommandations sur ce qu’il est convenable ou pas de montrer à l’écran. Appliqué de façon stricte de 1934 à 1952, puis de façon de moins en moins rigoriste jusqu’en 1966, ce texte fait suite à de nombreux scandales entachant l’image de Hollywood. Les studios s’étant eux-mêmes imposé ces restrictions afin d’éviter l’intervention extérieure, en particulier celle de l’État fédéral. Le texte du code a été rédigé en 1929 par Martin Quigley (1890-1964) éditeur catholique et Daniel A. Lord (1888-1965) prêtre jésuite.

Le Code est appliqué par l’administration du code de production dirigée par Joseph Breen, de culture profondément catholique, qui impose sa marque sur tous les films américains de 1934 à 1954. Breen est remplacé par son adjoint, Geoffrey Shurlock, de 1954 à 1968. Le code Hays est associé à une période-charnière dans l’histoire du contenu, du style et des valeurs morales du cinéma américain, qui a connu un avant et un après. On réécrit un code en 1966, mais il n’est que peu appliqué. En 1968, on le remplace par un système de classification des films par âge créé par Jack Valenti et toujours en vigueur.

Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. De la même manière la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Des standards de vie corrects, soumis uniquement aux exigences du drame et du divertissement, seront montrés. La loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent.

Audace de l’âge d’or…L’ère libertaire dite du Pré-Code, qui va de 1929 à 1934.

Parenthèse temporelle dans l’histoire du cinéma des USA. De l’arrivée du parlant, la crise boursière et le fameux krach de Wall Street de fin octobre 1929.

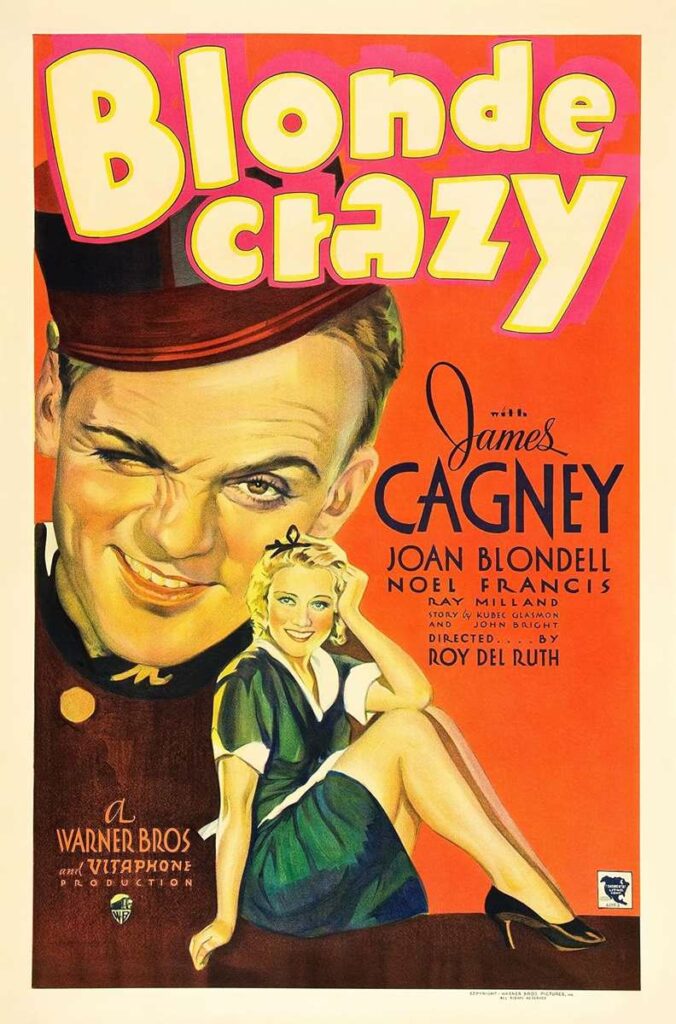

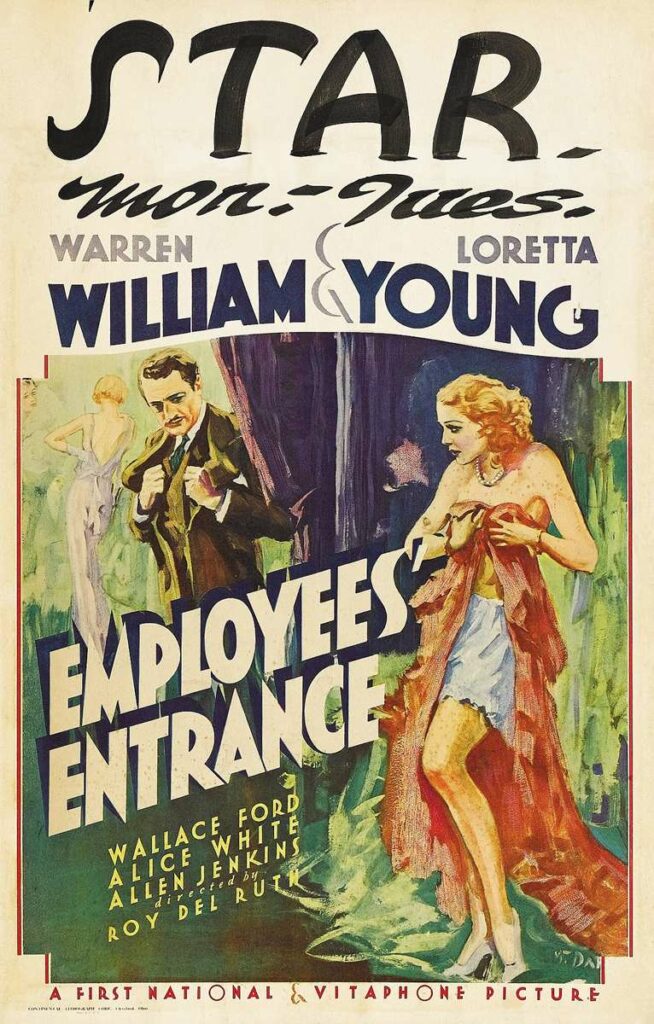

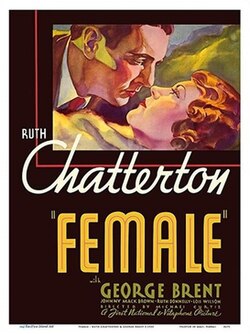

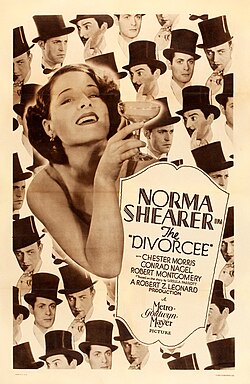

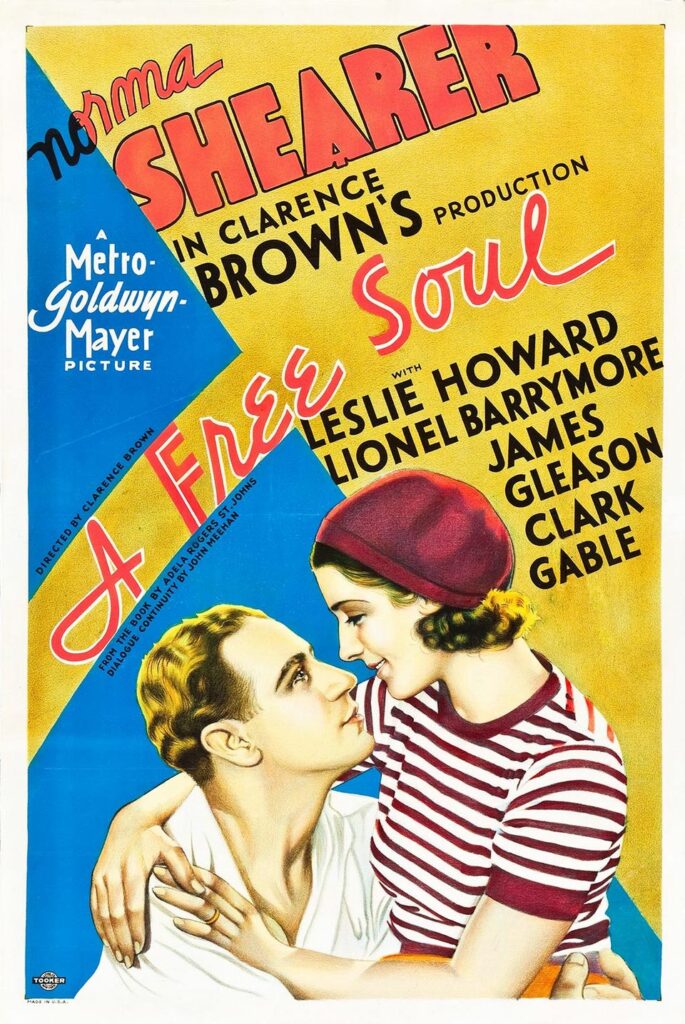

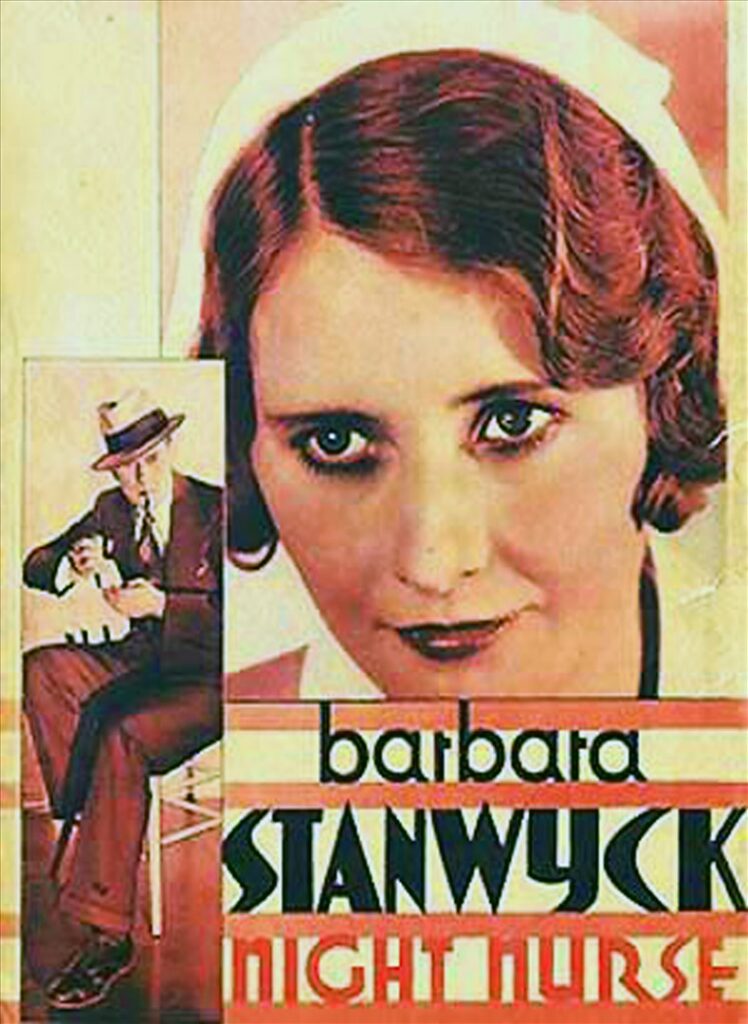

Dès 1929, le public américain a un profond besoin d’évasion, d’échappatoire et d’exutoire, en plein ressac de la crise économique et en pleine vague de misère sociale. C’est la Grande Dépression. L’application du Code Hays, lancé en 1930, reste encore flottante. Le Code s’avère une autorégulation morale des studios, ne voulant pas subir économiquement la censure, une fois les films faits. Scénaristes, cinéastes et producteurs profitent donc de cette brèche temporelle, dans la mise en pratique de la bible des interdits, encouragés par le succès des premières créations du Pré-Code, dont The Divorced de Robert Z. Leonard, portrait d’une femme trompée par son mari, et qui décide de le tromper à son tour, pour mieux divorcer. L’engouement du public et l’Oscar de la meilleure actrice pour Norma Shearer confirment la possibilité d’une expression plus franche. Ces œuvres vont donc prendre un malin plaisir à représenter tout ce que le Code est censé bannir…Crime, escroquerie, critique du capitalisme, drogue, alcool, prostitution, sexualité, dévoilement physique, adultère, etc., aux dépens des mérites de la famille traditionnelle, du puritanisme, et du capitalisme triomphant. Les auteurs s’en donnent à cœur joie, et la femme peut ainsi s’épanouir sur grand écran, décorsetée et libre de ses actes, en totale décomplexion morale. Avec parfois, des femmes aux manettes du scénario comme Becky Gardiner. Kathryn Scola, Anita Loos. Dans Female de Michael Curtiz, la protagoniste jouée par Ruth Chatterton dirige son entreprise avec poigne et efficacité, et s’amuse sexuellement avec les hommes qu’elle croise, notamment parmi ses employés, jusqu’à craquer pour un conseiller de passage. La fille d’un avocat outrepasse l’autorité paternelle et l’union annoncée, pour aimer librement le client gangster de son père dans Free Soul de Clarence Brown. La femme de chambre d’un hôtel fait jeu égal d’escroquerie avec le groom qu’elle gifle copieusement dans Blonde Crazy de Roy Del Ruth. L’infirmière novice de Night Nurse de William A. Wellman, vouée à sa mission, défie l’autorité et la menace masculine, pour sauver une très jeune patiente et l’honneur de l’éthique.

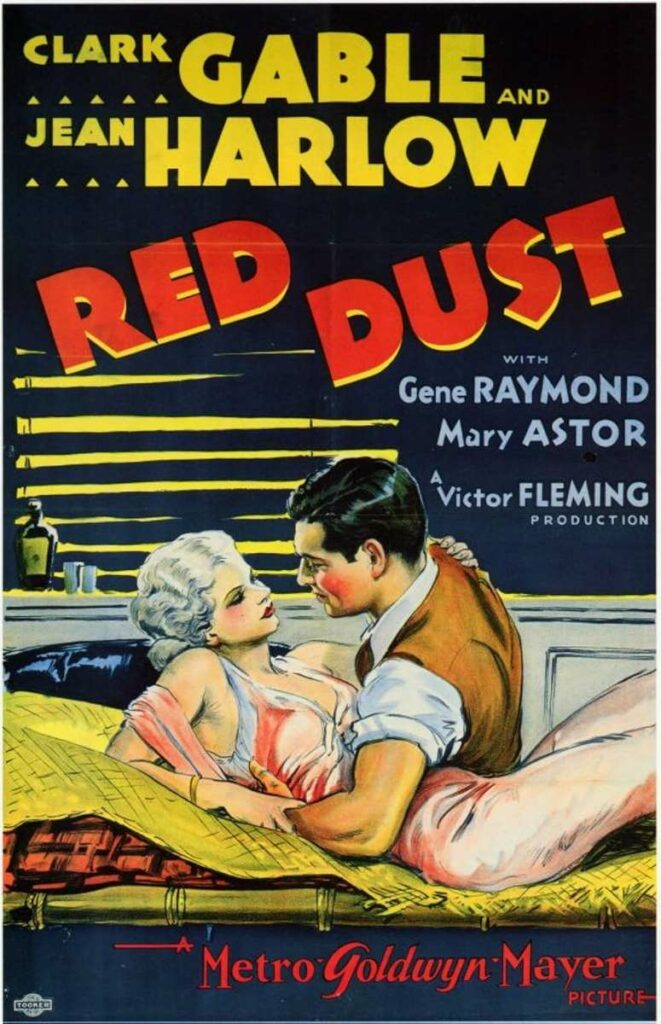

La décomplexion va parfois bien plus loin. L’héroïne de Baby Face d’Alfred E. Green, campée par la même et géniale Stanwyck, prostituée par son père depuis son adolescence pour mieux faire marcher son tripot en pleine prohibition, suit les conseils de l’unique consommateur respectueux, renverse la donne et utilise les hommes dont un qui a les traits du futur ultra-viril John Wayne, pour mieux gravir les échelons. Elle couche sans scrupules, jusqu’au sommet de la hiérarchie de l’entreprise qu’elle a intégrée. Encore plus désinhibé, le personnage-titre de Red-Headed Woman de Jack Conway, interprété par Jean Harlow, ne séduit aussi que pour se hisser dans la compagnie qui l’a embauchée mais avec un cynisme bulldozer. Toutes sont décomplexées, opposées au conformisme sociétal, et le font savoir. La salve de ce « Hollywood interdit » se conclut donc en demi-teintes pour les femmes. Mais elle leur assure une liberté de ton, de tenue, et pour certaines, une décontraction physique inégalée pour des stars de l’époque, quand certaines actrices apparaissent lascives ou sans soutien-gorge, en francs décolletés et tétons pointant sous les fluides costumes, voire dans une proximité physique entre elles, à la fois amicale et très sexuelle, Blondell enlevant ses bas à Stanwyck dans un plan audacieux de Night Nurse, alors que les deux collègues qu’elles incarnent viennent tout juste de se rencontrer. Quant à Red Dust, de Victor Fleming (1932), grand drame érotique avec Clark Gable et Jean Harlow, il met en scène le triangle amoureux, en Indochine, entre le directeur d’une plantation, l’épouse de son ami et une prostituée. Côté diversité, c’est très loin d’être digne. Les personnages afro-américains sont extrêmement rares, et même l’amie de Baby Face, que porte Theresa Harris, reste sa bonniche et se tape les valises.

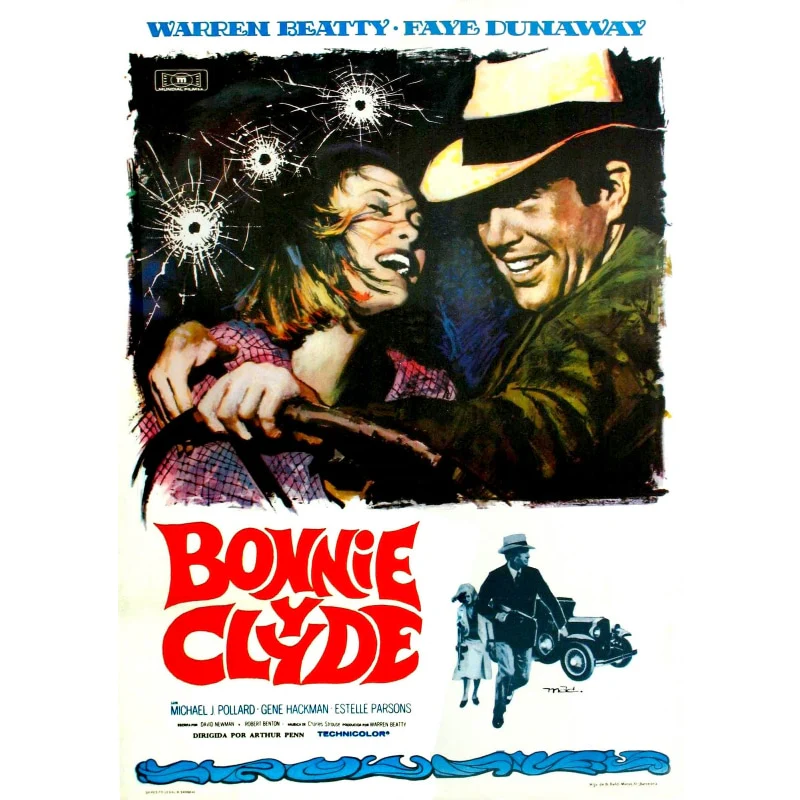

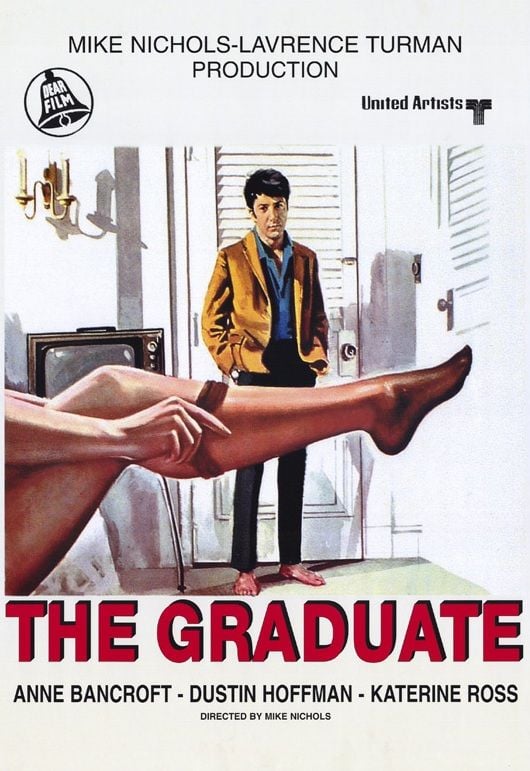

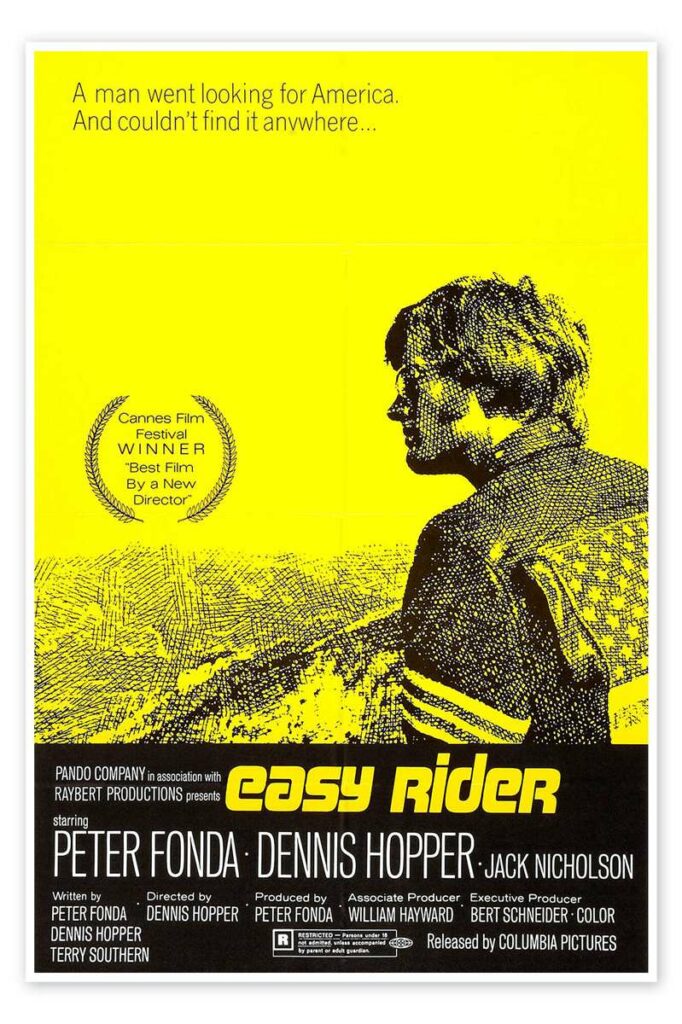

Variété de représentation et de perception donc, mais unicité de la singularité dans l’aplomb et la frontalité des désirs, sexuels, professionnels ou sociétaux. 1934 marque la fin de cette ère courte et unique, qui voit naître un autre courant, beaucoup plus célébré avec la Screwball Comedy, alias comédie loufoque. Avec la mainmise du Code Hays, le cinéma hollywoodien doit désormais suggérer, contourner et déjouer le frontal, mais avec une héroïne souvent farouchement indépendante. L’art de la subtilité, qui n’en pense pas moins, va éclabousser, avec Frank Capra, Howard Hawks, Leo McCarey, Ernst Lubitsch, George Cukor ou Preston Sturges, et certaines des vedettes du Pré-Code vont y étinceler (Stanwyck, Gable, Powell, Barrymore). Tout s’évanouira avec les années 1940, les ombres de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la Grande Dépression. Mais le Code Hays fera des siennes jusqu’à son abolition en 1966, au moment où la Mecque du cinéma passera au Nouvel Hollywood, marqué en 1967 par le triomphe de Bonnie and Clyde d’Arthur Penn et du Lauréat de Mike Nichols et deux ans plus tard en 1969 avec Eazy Rider.

Le code Hays, qui met fin à ce cinéma subversif, libertaire et social, sera appliqué jusqu’en 1968. En attendant, le blasphème, la représentation du sexe, de la violence quelle qu’elle soit, l’homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de trente secondes, les décolletés ravageurs, la présence d’un homme et d’une femme dans le même lit, tout cela est bel et bien fini. Le pré-code ? Qui mieux que le réalisateur Mervyn LeRoy pour résumer la période ?

C’était la plus belle époque d’Hollywood et c’était le pied d’en être !

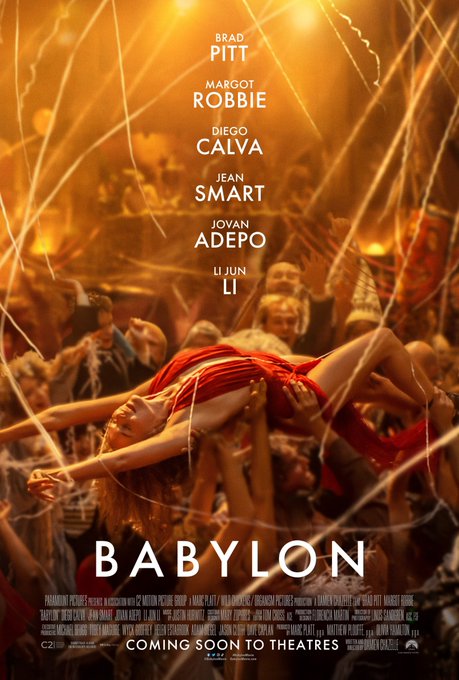

Sortie en 2023 du cinquième long métrage de DAMIEN CHAZELLE. Le réalisateur de La La Land retrace l’essence des années 1926-1934 à Hollywood, période grandiose et décadente, entre drogue, orgies et passions brûlantes. Le fruit de dix ans de recherches. Sa démesure même en fait un film à voir absolument. Une fresque incroyable sur la décennie de Hollywood, celle des grands espaces et du soleil en toutes saisons qui ont attiré toute une armée de conquérants et de conquérantes dans ce nouveau monde créatif, le cinéma. Damien Chazelle situe son intrigue à un tournant pour l’industrie du divertissement, celui du parlant et son premier film en 1928, qui va réorganiser complètement cet univers. Idée venue en découvrant que des acteurs du muet se sont suicidés quand le parlant a révolutionné le cinéma. Désir de raconter l’envers cauchemardesque. De s’intéresser à cette société qui menait les gens à des extrémités…Retrouver le Hollywood d’avant le son, sa folie, sa débauche.

Trois amies d’enfance, Mary (Joan Blondell), Ruth (Bette Davis), et Vivian (Ann Dvorak), aux tempéraments très différents se retrouvent à l’âge adulte et comparent ce que leurs vies et leurs attentes, sont devenues. Les trois amies allument leur cigarette avec la même allumette, en évoquant la superstition d’après laquelle la dernière à le faire, mourra la première. A travers le portrait de trois amies inséparables, le cinéaste Mervyn LeRoy analyse l’étrangeté et les surprises de la destinée de femmes liées par des souvenirs d’enfance, et que le hasard d’une rencontre va faire basculer hors d’un chemin tout tracé. Three on a match est l’une des œuvres les plus saisissantes de la période du Pré-Code, autant par son intrigue, qui met en scène une mère bourgeoise plongeant dans les abysses de la pègre et de la drogue, et y sacrifiant son mariage et son fils, que par l’inventivité avec laquelle Mervyn LeRoy exprime le thème profond de son film sur le passage du temps. Pour cela, tel les peintres contemporain se livrant à des collages, il mobilise les accessoires de la modernité, comme des manchettes de journaux, des illustrations, des publicités, afin de scander les années durant lesquelles les trois héroïnes, chacune de leur côté, mûrissent, en relation avec l’époque. Autrement dit, le destin des personnages de Mervyn LeRoy n’est en rien séparable du moment historique en lequel il se manifeste sur tout le film et doit être vu à l’aune de cette conception intense et profonde de l’existence humaine.

Mervyn LeRoy, radicalise l’une des thématiques du Pré-Code…L’insatisfaction de la femme au sein de l’institution bourgeoise du mariage, qui la réduit au rôle de mère, consommatrice et gentille potiche en faisant de sa « divorcée », à laquelle Ann Dvorak prête son visage tragique, une femme secrètement dépressive, voire mentalement instable et suicidaire, qui croit trouver dans la drogue un échappatoire à son mal être. Ainsi la riche épouse d’un célèbre avocat new-yorkais se retrouve-t-elle rapidement à mendier pour se payer ses doses, en compagnie du gangster toxicomane Michael Loftus qui l’a séduite. De ces séquences très noires se détache l’apparition d’un jeune gangster cynique interprété par Humphrey Bogart, qui se livre à une pantomime cruellement explicite pour se moquer de l’addiction de la jeune femme à la cocaïne. Et le « sacrifice » final, qui conduit l’épouse en fuite à se suicider pour sauver son fils, paraît presque un tour de passe-passe au regard des séquences longues et moralement insoutenables, durant lesquels un petit garçon est maltraité par une bande d’adultes cupides, sous le regard impuissant, voire complice de sa mère. Il ressort de ce film en rien moralisateur le sentiment d’une ambiguïté, qui concerne moins les personnages du film que la manière dont la machine impitoyablement arbitraire et impersonnelle, que l’être humain nomme « le temps », fait et défait les destinées.

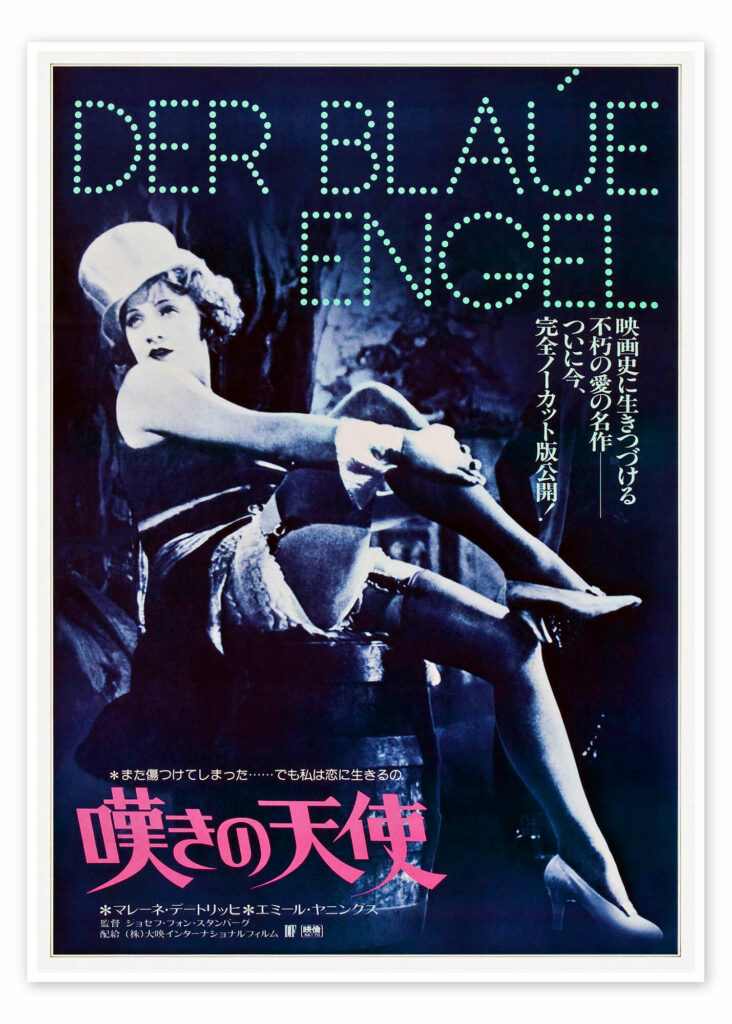

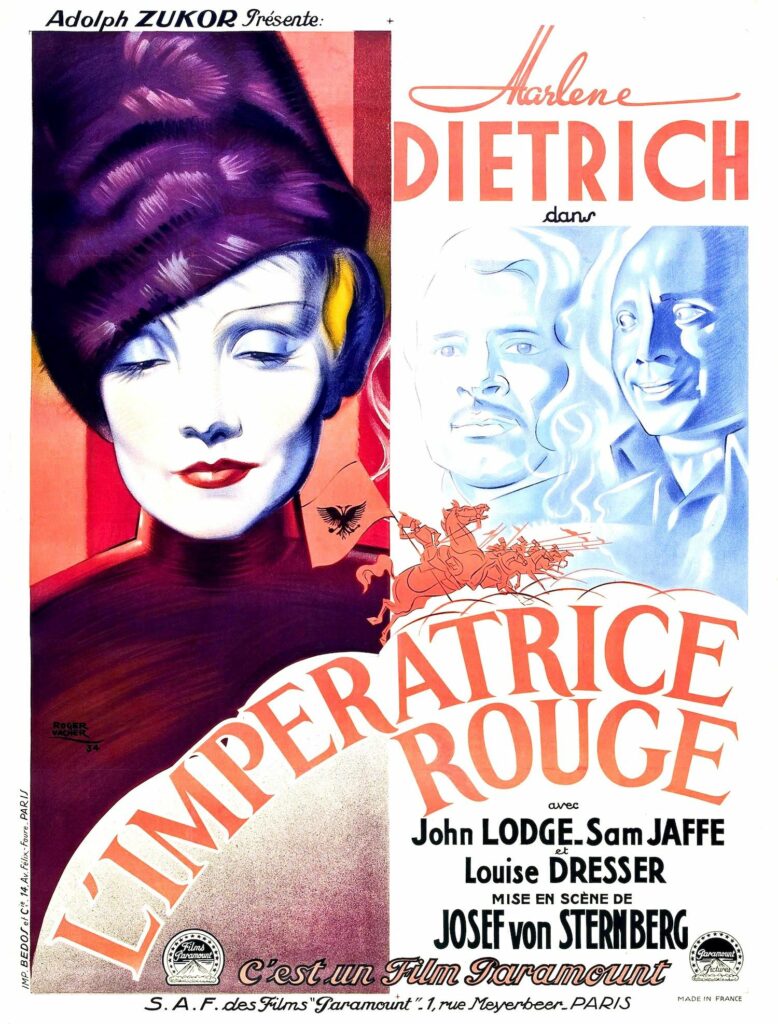

Et Puis il y a Marlène DIETRICH dans…

L’INLASSABLES QUÊTE DU DESIR.

par Alexandre Coudray

Marlène DIETRICH 27/12/1901 – 06/05/1992

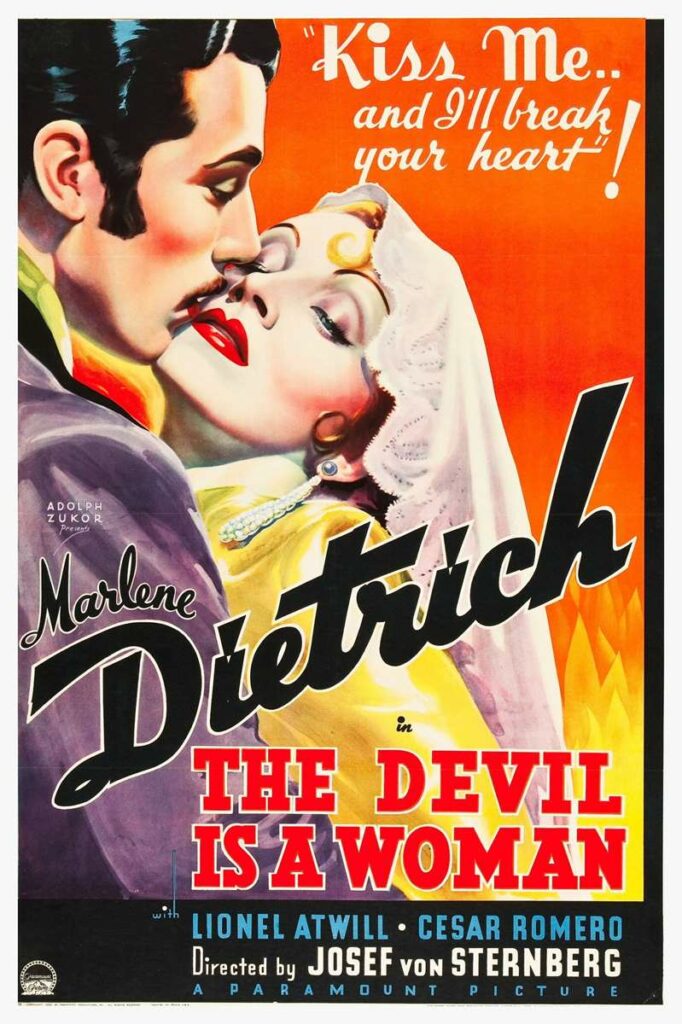

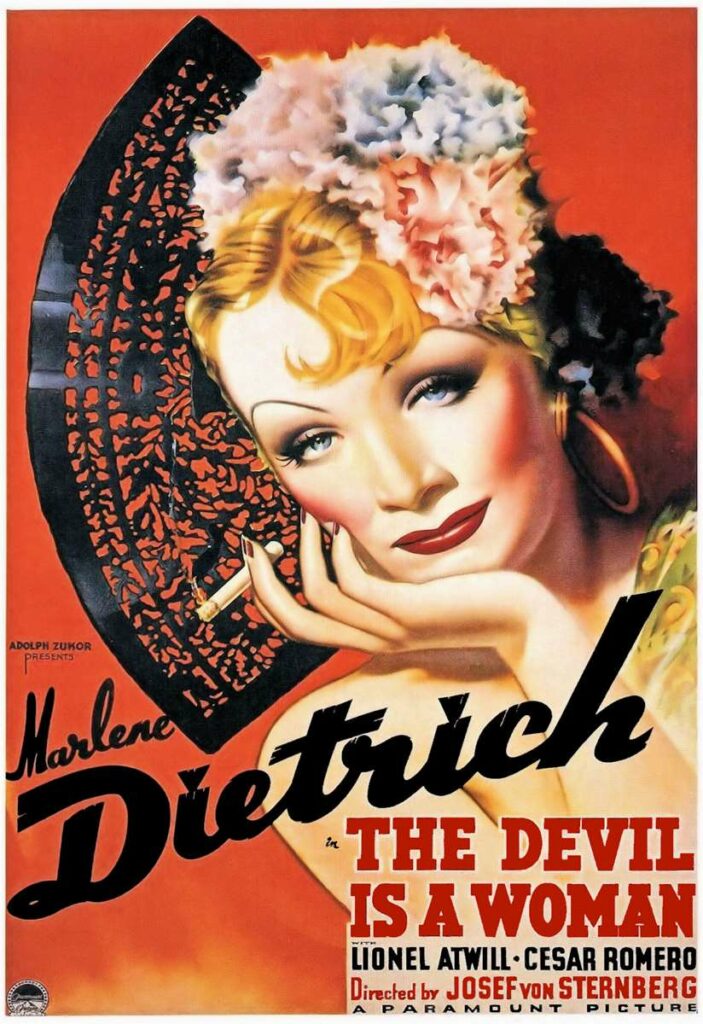

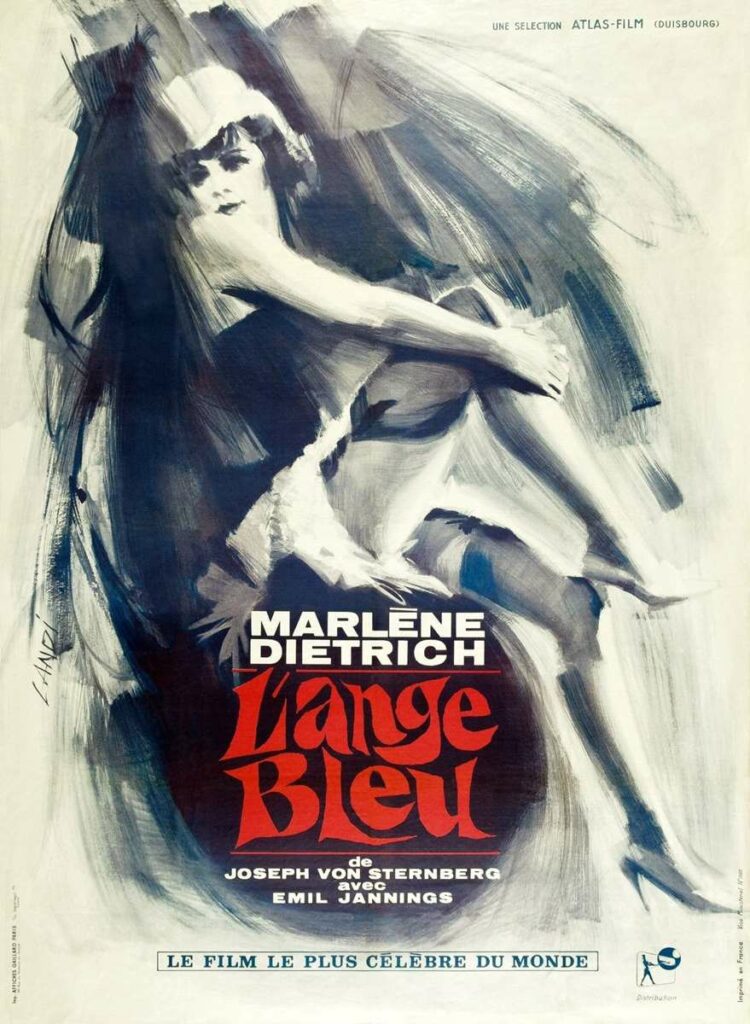

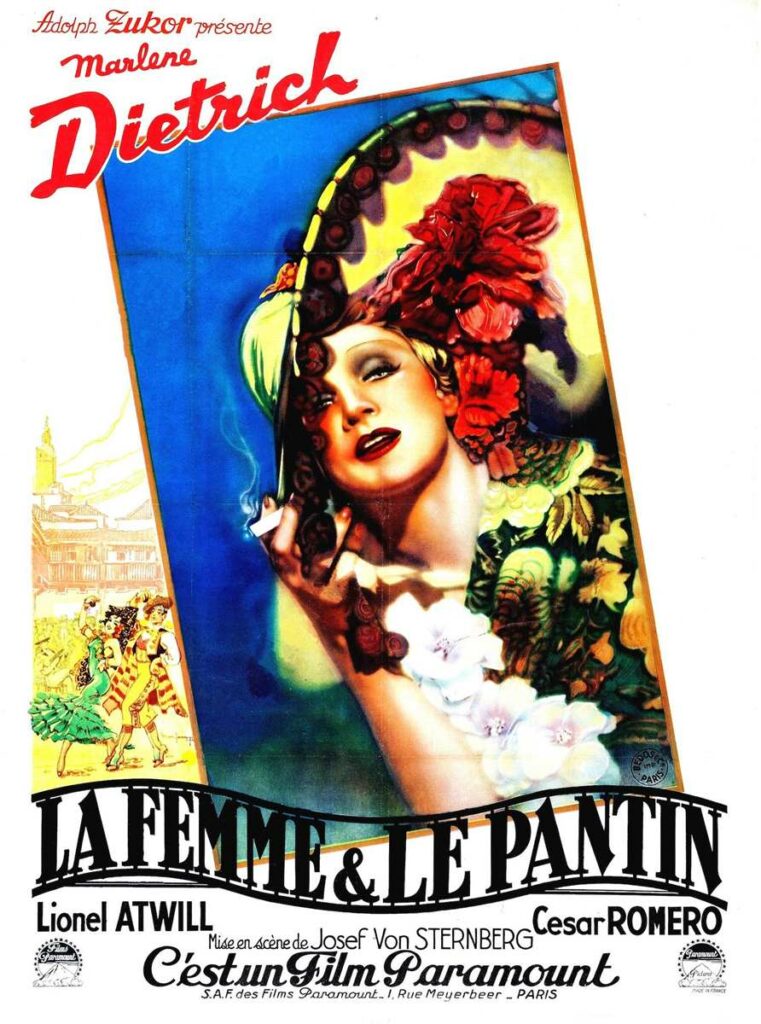

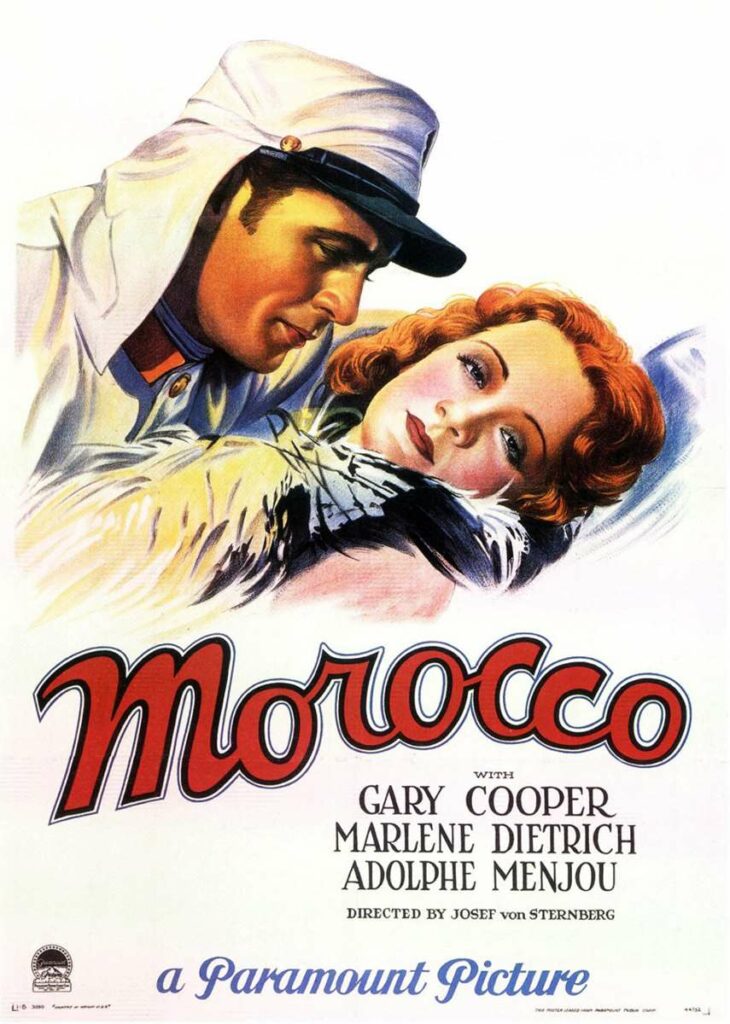

Ce que l’on remarque avant tout, c’est à quel point Josef Von Sternberg et Marlene Dietrich ont vite tourné ensemble pour sortir finalement usés de cette relation. En l’espace de cinq ans, entre 1930 et 1935, le duo tourna sept films ! C’est une des plus intenses collaborations de l’histoire du cinéma, une flamme qui brilla vivement. Dès qu’ils se sont trouvés, ils se sont tout donné et en peu de temps, ils ont sorti tout ce qu’ils pouvaient sortir de leur travail ensemble de la façon la plus étonnante possible. Quand Sternberg rencontre Dietrich durant la préparation de L’Ange Bleu, Marlene est encore une inconnue. Elle a tourné mais seulement en Allemagne et dans des rôles secondaires. En l’espace d’un film et d’une scène…Marlene Dietrich, haut-de-forme sur la tête, jambes apparentes, chanter Je suis faite pour l’amour de la tête aux pieds pour succomber à son charme, le mythe est créé. Le succès du film est immense et fait de Dietrich une star. Mais si Sternberg a toujours clamé que c’était lui qui a créé de toutes pièces le mythe de Marlene Dietrich, il va sans dire que la réalité est plus compliquée que ça. Sternberg n’a finalement fait que projeter une image de son désir sur Marlene mais n’a jamais profondément changé la nature de l’actrice. S’il a été attiré par elle, c’est bien pour ce qu’elle dégage à l’écran, cette assurance, ce calme sensuel, cette ambiguïté sexuelle permanente, cette capacité à souffler le chaud et le froid en l’espace d’un battement de cil. Dans La Femme et le Pantin, la première apparition de Marlene se fait en plein carnaval, elle se tient devant des ballons qui se font malicieusement éclater par un de ses prétendants. Sur le tournage, c’est Sternberg en personne qui tire sur les ballons derrière Marlene. Malgré tout, Marlene ne cille pas. Et réclamera même de refaire la prise plusieurs fois, pour être sûre de ne laisser rien paraître, pas même un frémissement de la lèvre…Il va donc sans dire que si Marlene Dietrich ne serait rien sans Josef Von Sternberg, l’inverse est réciproque et les deux ont créé leur mythe ensemble, chacun servant l’autre suivant ses désirs.

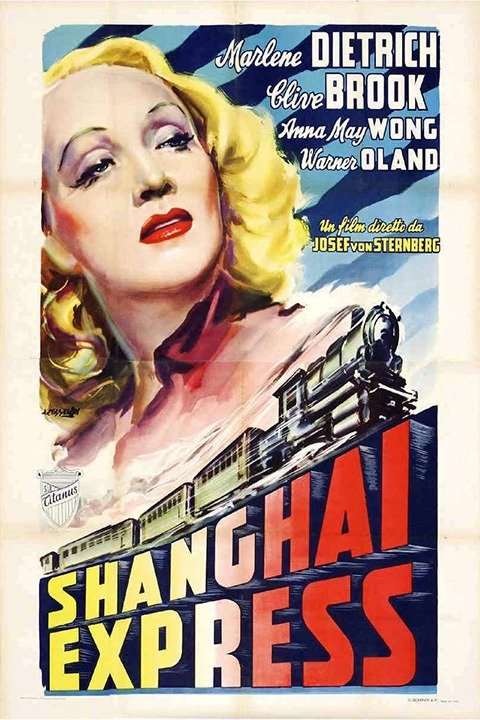

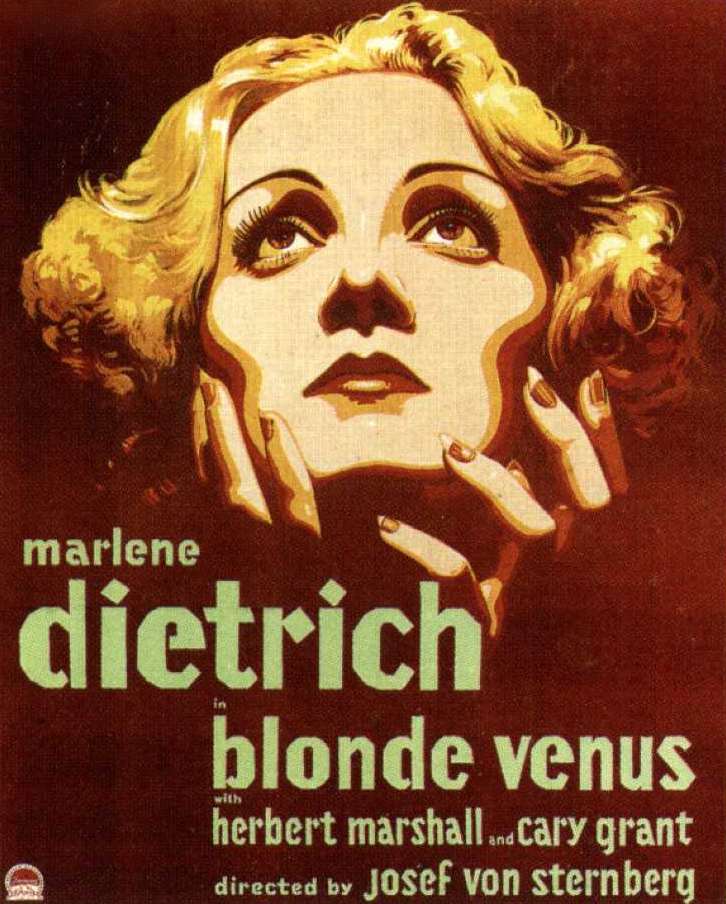

Suite au succès de L’Ange Bleu, ils enchaînent avec Cœurs Brûlés en 1930, Agent X27 et Shanghaï Express en 1931, Vénus Blonde en 1932, L’Impératrice Rouge en 1934 et La Femme et le Pantin en 1935. Chaque fois le film est différent mais il est le même. Marlene est toujours le cœur du film, la cible du désir de tous les hommes. Sternberg façonne son mythe de femme fatale, inaccessible, inatteignable, sans cesse changeante. Au fil des films, elle apparaît sous tous les costumes possibles et imaginables…Chanteuse de cabaret bien sûr, prostituée, espionne, impératrice, androgyne, masquée et même dissimulée derrière un costume de gorille dans un numéro musical de Vénus Blonde. A chaque film, les costumes et les coiffures sont de plus en plus audacieux, les plans sont de plus en plus iconiques…Marlene se regardant dans le sabre d’un soldat avant d’être fusillée dans Agent X27, Marlene priant dans Shanghaï Express. De fait, le style de Sternberg est immédiatement reconnaissable et le cinéaste n’a de cesse de composer d’incroyables plans, jouant avec la lumière et ses décors. On reconnaît ainsi la patte Sternberg au gigantisme de ses décors…Ceux de L’Impératrice Rouge sont particulièrement fascinants et à la composition de son cadre, toujours surchargé en objets, en personnages, en bouts de décors. La nature a horreur du vide, Sternberg aussi et c’est ainsi que l’œil de son spectateur ne sait plus où donner de la tête dès que surgit une nouvelle séquence. Derrière cette débauche formelle se cache cependant une véritable émotion. On a trop souvent retenu Sternberg comme un maniériste un peu froid, un cinéaste aimant à dépouiller ses acteurs de leurs mauvaises habitudes mais l’iconographie incessante qu’il fait de Marlene Dietrich ne se fait pas simplement pour le pur plaisir formel. Car ses films sont toujours axés sur le désir et l’amour et dégagent donc une véritable émotion, émaillée par de véritables enjeux. Fasciné par l’exotisme de l’Orient qu’il considère avec un regard beaucoup moins bêtement caricaturé que certains de ses collègues de l’époque, en témoigne la façon dont les personnages asiatiques sont finement écrits dans Shanghaï Express, Sternberg aime à emmener son spectateur dans un ailleurs, un monde auquel il n’a jamais été confronté. C’est cette invitation, doublée au caractère insaisissable des personnages composés par Marlene Dietrich qui font de ses films une véritable réussite, un réceptacle du désir, racontant finalement toujours la même histoire, celle d’un homme aimant une femme qui l’aime en retour mais qui est néanmoins incapable de rester en place.

Tous ces éléments et toute la relation unissant Sternberg à Dietrich trouvent leur paroxysme dans La Femme et le Pantin, leur dernière collaboration. A ce stade de leurs carrières respectives, Sternberg et Dietrich ont dit tout ce qu’ils avaient à dire ensemble. Ils savent que c’est la dernière fois qu’ils tournent ensemble et que leur relation exclusive au point tel que le mari de Dietrich était jaloux de Sternberg a atteint ses limites. Sternberg met alors tout ce qu’il a à dire dans La Femme et le Pantin, s’amusant à revisiter des séquences déjà présentes dans d’autres films. Cette dernière collaboration, adaptée d’un roman de Pierre Louÿs, beaucoup la jugent très personnelle car le personnage principal du film, fou de désir pour le personnage de Marlene, la pourchassant sans cesse, ressemble physiquement à Sternberg. Le cinéaste avoue-t-il son désir jamais assouvi pour son actrice ? En tout cas c’est le film où Marlene apparaît la plus changeante. A chacune de ses apparitions, elle donne l’impression de jouer un personnage différent, s’amusant avec son image, tantôt mutine, tantôt naïve, tantôt impitoyable, tantôt émue, tantôt glaciale. Cette dernière collaboration marquera évidemment un tournant dans la carrière des deux complices. Sternberg ne retrouva plus jamais la grâce de ses films avec Marlene. Elle, de son côté, s’aventura chez d’autres grands cinéastes comme Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Orson Welles mais ne se réinventa jamais comme elle l’était chez Sternberg. Sa fille Maria Riva le dit elle-même, elle ne recréa plus son image, elle ne fit que la perpétuer. Une perpétuation néanmoins pleine de grâce et d’élégance. De fait, aucune actrice n’est jamais arrivée à la cheville de Marlene Dietrich. Les studios comme les cinéphiles ont eu beau chercher une nouvelle actrice capable d’être la nouvelle Marlene, ça s’est vite avéré impossible. A l’heure où la plupart des acteurs et actrices sont interchangeables, Marlene Dietrich a créé un rayonnement unique sur l’histoire du cinéma, imposant son regard, sa voix, ses manières et son corps. Rarement actrice aura été entourée d’une telle aura, d’un tel mythe. Il faut dire qu’elle a trouvé en Josef Von Sternberg le pygmalion idéal, un homme intransigeant mais passionnant qui fit de son désir pour elle le désir de tous les spectateurs de ses films. La relation les unissant, fusionnelle et intense, l’une des plus intéressantes de l’histoire du cinéma et à ce titre, il est intéressant de regarder les films qu’ils ont tourné dans l’ordre chronologique pour se rendre compte de leur évolution ensemble et de comprendre à quel point Sternberg et Dietrich avaient déjà tout dit sur le désir.