1934-1966 / Histoire du code HAYS…

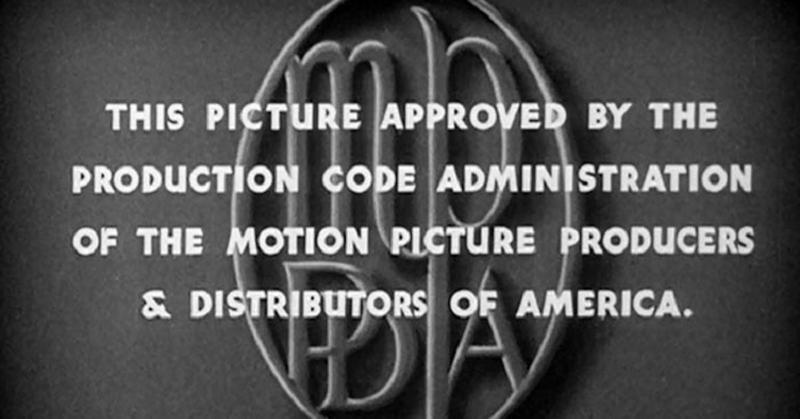

Nom officieux donné au code de production du cinéma américain établi en mars 1930 par le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association (MPPDA) qui a pour but de réguler le contenu de la production des films en donnant des recommandations sur ce qu’il est convenable ou pas de montrer à l’écran. Appliqué de façon stricte de 1934 à 1952, puis de façon de moins en moins rigoriste jusqu’en 1966, ce texte fait suite à de nombreux scandales entachant l’image de Hollywood. Les studios s’étant eux-mêmes imposé ces restrictions afin d’éviter l’intervention extérieure, en particulier celle de l’État fédéral. Le texte du code a été rédigé en 1929 par Martin Quigley (1890-1964) éditeur catholique et Daniel A. Lord (1888-1965) prêtre jésuite. Le Code est appliqué par l’administration du code de production dirigée par Joseph Breen, de culture profondément catholique, qui impose sa marque sur tous les films américains de 1934 à 1954. Breen est remplacé par son adjoint, Geoffrey Shurlock, de 1954 à 1968. Le code Hays est associé à une période-charnière dans l’histoire du contenu, du style et des valeurs morales du cinéma américain, qui a connu un avant et un après. On réécrit un code en 1966, mais il n’est que peu appliqué. En 1968, on le remplace par un système de classification des films par âge créé par Jack Valenti et toujours en vigueur.

Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. De la même manière la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché.

Des standards de vie corrects, soumis uniquement aux exigences du drame et du divertissement, seront montrés.

La loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent.

Le code Hays et les vices cachés d’Hollywood

par Anaïs Leehmann

Quand Mae West se frotte contre son partenaire dans Lady Lou de Lowell Sherman et lui susurre à l’oreille de sa voix gouailleuse « C’est un pistolet dans votre poche, ou vous êtes juste content de me voir ?» nulle équivoque sur les intentions de la blonde aguicheuse. La moindre de ses apparitions est synonyme de provocation, de réparties fines un brin vulgaires, mais surtout de liberté sexuelle. Prédatrice à la cuisse légère sur l’écran comme à la ville, elle est, avec Jean Harlow, l’autre blonde platine, l’incarnation d’un Hollywood libertaire, dont les influentes ligues de vertu catholiques n’auront de cesse de stigmatiser les productions cinématographiques jugées immorales, ainsi que les mœurs prétendument débauchées de ses acteurs.

Dès les années 20, la cité du cinéma, érigée au milieu de nulle part sur les hauteurs de Los Angeles, brille autant par ses rêves projetés sur grand écran que par les excès qui se trament en coulisse, et dont la presse à sensation va faire ses choux gras. Acteurs accros aux amphétamines, comme la toute jeune Judy Garland, drogue et alcool circulant sur les tournages en pleine période de prohibition, sexe, prostitution, jeux d’argent et richesse d’une caste d’artistes privilégiés, vivant en vase clos, à l’abri de la misère et au-dessus des lois…Dès l’origine, le scandale fait partie de l’ADN hollywoodien. Il est même une composante essentielle permettant de comprendre comment, à un moment de son histoire, ce cinéma a cru bon de se doter d’un code de censure, ou plutôt d’autocensure, le fameux code Hays, afin de calmer les controverses que suscitaient les audaces de certains films. Le rôle de la censure, qui allait à la fois entraver et enrichir la création cinématographique, de 1934, date à laquelle le code de production sera finalement appliqué, jusqu’à sa disparition en 1968.

A l’origine, en septembre 1921, il y a l’affaire Arbuckle que les studios ne parviendront pas à étouffer, qui va profondément choquer le pays…Accusé d’avoir violé et tué une jeune comédienne au cours d’une orgie, Roscoe «Fatty» Arbuckle, acteur comique aussi adulé en son temps qu’un Buster Keaton ou un Oliver Hardy, devient aux yeux de tous un monstre sanguinaire et dépravé. A travers cette affaire qui défraiera la chronique, c’est toute l’industrie du cinéma, soudain perçue comme une sorte de Babylone pleine de vices, dont l’Amérique puritaine entend faire le procès. Dès 1922, Hollywood commence à réfléchir à l’élaboration d’un code de bonne conduite, mais ce n’est qu’en 1930 que les studios chargent un certain William Hays, presbytérien et républicain, d’établir un code d’autocensure. Il s’agit, en réalité, d’apaiser les groupes catholiques qui, par leurs pressions constantes et les coupes qu’ils exigent, menacent l’économie du cinéma. Ce n’est qu’en 1934 qu’il sera appliqué et, durant cet intervalle de quatre ans, va émerger le «précode»…Un cinéma d’une liberté folle, ne lésinant ni sur les débauches de violence ni sur le sexe, afin d’attirer dans les salles une population appauvrie par la Grande Dépression. Les figures du gangster comme Scarface ou de la femme déchue qui s’élève socialement en usant de ses charmes Baby Face ont les faveurs d’un public qui s’identifie à ces réprouvés, purs produits de la crise économique.

Les ligues de vertu, écumant, durcissent leurs menaces de boycott, et finalement, un code strict, édicté par le fanatique Joseph Breen, va museler toute la production cinématographique pendant plus de trente ans. Le blasphème, la représentation du sexe, de la violence, l’homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de trente secondes, les décolletés ravageurs, la présence d’un homme et d’une femme dans le même lit, sont formellement interdits. Aussi stupides soient-elles, ces règles vont paradoxalement permettre aux réalisateurs les plus inventifs d’étoffer leur cinéma, par la suggestion, la métaphore, l’ellipse et autres ruses dans lesquelles Hitchcock, notamment, va exceller. Le cinéma frontal et direct qui caractérisait le précode va céder la place à un autre plus ambigu, plus érotique, travaillé par le hors-champ, l’idée étant de solliciter l’imagination du spectateur et de lui donner l’impression d’avoir vu ce qui en réalité n’a pu lui être montré. Par exemple, voir dans le train s’engouffrant dans un tunnel, à la fin de la Mort aux trousses, un acte sexuel, ou dans le feu d’artifice de la Main au collet pour un orgasme explosif. En contournant ces interdits par la mise en scène, les cinéastes auront aussi déniaisé et éduqué le regard du spectateur, l’invitant à l’interprétation et à la lecture herméneutique. Le morcellement des corps, le déplacement métonymique…Le gant de Gilda, le chignon de Kim Novak dans Vertigo, les bijoux de Grace Kelly, etc. deviendront finalement les marottes d’une cinéphilie compulsive à l’œuvre, un fétichisme du regard que seules la censure et ses entraves auront permis de révéler.