C’est le cinéma de mon enfance, celui qui passait à la télévision, celle des années 60 en noir et blanc. Des films encore jamais vus au cinéma mais si souvent devant cet écran qui semblait magique…Combien de fois Errol Flynn nous transportait dans un monde imaginaire et merveilleux ! Si je suis devenus un cinéphile acharné dans les années 70 à vouloir tout voir, tout comprendre et toujours dans des cinémas très loin des standards d’aujourd’hui c’est un peu, voir beaucoup grâce à eux, Producteurs, Réalisateurs et Acteurs plongés dans la période la plus incroyable d’Hollywood !

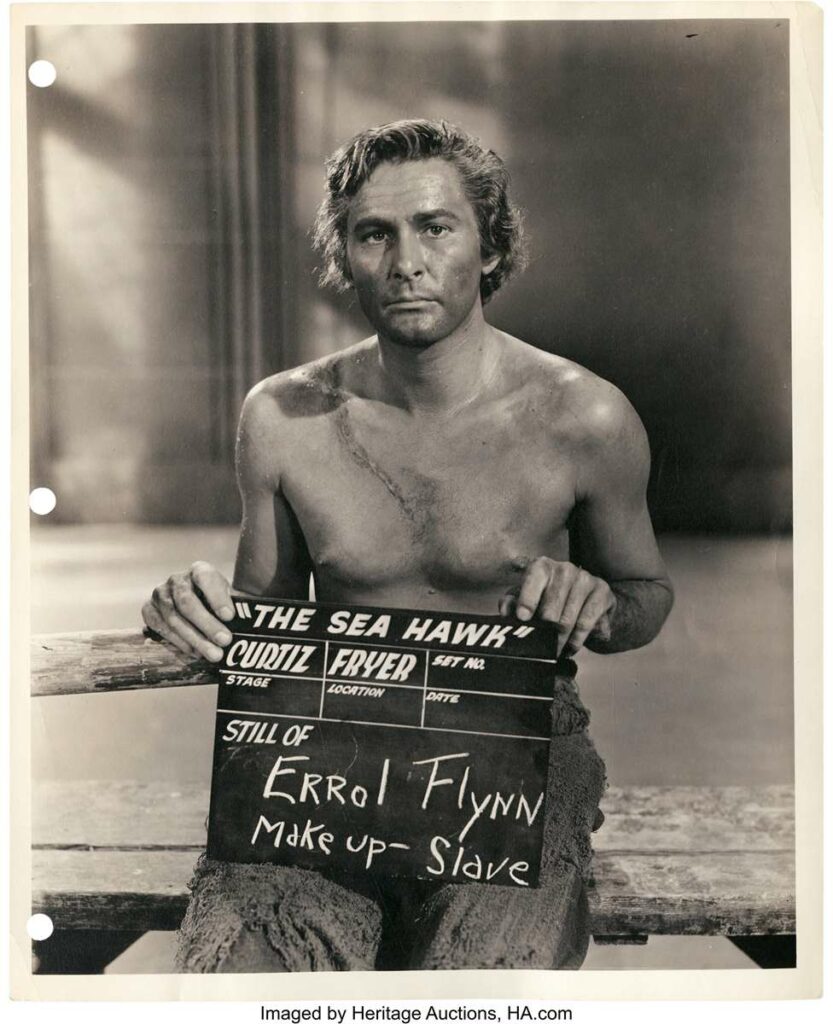

L’acteur et scénariste américain d’origine australienne Errol Flynn est l’une des plus grandes stars de l’âge d’or d’Hollywood en matière de films de cape et d’épée, avec un palmarès de plus d’une soixantaine de films, dont Capitaine Blood et Les Aventures de Robin des Bois. De son complet Errol Leslie Thomson Flynn, il voit le jour le 20 juin 1909 à Hobart en Tasmanie, d’un père irlandais anglican et d’une mère australienne, lesquels quittent son île natale pour s’installer à Sydney. Enfant puis adolescent turbulent, il tente sa chance entre 1927 et 1932 en Nouvelle-Guinée, où il s’essaie à plusieurs petits boulots, mais toutes ces entreprises se soldent par autant d’échecs. Toutefois, sa rencontre avec le réalisateur Herman Erben lors d’un tournage sera déterminante pour sa future carrière d’acteur. Ruiné suite à la faillite d’une plantation de tabac acquise quelque mois plus tôt, il rentre à Sydney où il finit par travailler comme correspondant au Sidney Bulletin. C’est alors qu’Herman Erben le recommande au réalisateur et producteur australien Charles Chauvel, lequel lui propose un rôle dans son prochain film, In The Wake Of The Bounty (1933). La même année, séjournant en Grande-Bretagne, il joue au Northampton Repertory Company, puis au festival de Malvern en 1934, ainsi qu’à Glasgow et dans le West End de Londres. La Warner Bros le remarque et le voilà acteur contractuel aux États-Unis, enchaînant les films d’aventures et les succès. Sa prestation du Capitaine Blood (de Michael Curtiz) en 1935, aux côtés d’Olivia de Havilland, le rend célèbre. Rapidement, La Charge de la brigade légère (1936), Les Aventures de Robin des bois (1938) le hisse au rang de star. Puis, il s’illustre dans Les Conquérants (1939), L’Aigle des mers (1940) et La Piste de Santa Fé (id.), et brille dans son interprétation du général Custer dans La Charge fantastique (1941). Sept ans plus tard, il est à l’affiche des Aventures de Don Juan (1948). La vie privée d’Errol Flynn ne manque pas de défrayer la chronique. Tête brûlée à l’écran comme à la ville, il mène une vie dissolue qui lui vaudra d’être accusé de viol en 1942. Le procès débouche néanmoins sur un non-lieu l’année suivante. Cette sordide affaire ne fait cependant qu’accentuer sa réputation de Don Juan invétéré, allant même jusqu’à être synonyme de succès en amour « l’amour à la Flynn ». Cela ne l’empêche pas de devenir Citoyen américain en 1942. Si les années cinquante voient vieillir un Errol Flynn prématurément abîmé par l’abus d’alcool et de drogues, le comédien, lui, continue toutefois de s’illustrer dans des films comme Le Soleil se lève aussi (1957), signé Henry King et d’après un roman Ernest Hemingway. Il y accompagne notamment Tyrone Power, Ava Gardner, Mel Ferrer et Juliette Gréco. À l’automne de sa vie, il écrit Mes 400 coups, une autobiographie bourrée d’humour et d’anecdotes, qui ne sera publiée qu’à titre posthume. Outre ses innombrables conquêtes, Errol Flynn aura épousé trois femmes, dont l’actrice Lili Damita (1935-1942), qui lui donnera un fils, Sean Flynn. De sa deuxième union avec Nora Eddington (1943-1948) naîtront ses deux filles, Deirdre et Rory…Enfin, il convole en 1950 avec l’actrice Patrice Wymore, mère de sa dernière fille Arnella Roma, et ce, jusqu’à sa mort. Il meurt d’une crise cardiaque lors d’un séjour à Vancouver à l’âge de cinquante ans, le 14 octobre 1959. Son unique fils, Sean Flynn, est acteur puis correspondant de guerre, et meurt au combat pendant la Guerre du Viêt Nam (1970).

Les films de cape et d’épée, dont la réussite reposait essentiellement sur l’abattage de la vedette masculine, n’avaient pas de prétentions intellectuelles. Par leur fraîcheur et leur rythme alerte, ils suscitèrent néanmoins l’enthousiasme de toutes les catégories de public y compris des critiques. La recette n’était pas nouvelle, elle avait déjà été concoctée au siècle précédent par Alexandre Dumas et ses nombreux émules. La Vieille Europe allait encore contribuer à l’essor du genre, par l’intermédiaire des metteurs en scène et des musiciens exilés outre-Atlantique, sans oublier les maîtres d’armes belges, qui réglèrent d’inoubliables duels. Côté acteurs, le succès du film de cape et d’épée des années 1930 est largement imputable à la colonie anglaise de Hollywood, dont faisaient alors partie Ronald Colman et Basil Rathbone, Errol Flynn lui-même, quoique Australien avait l’accent anglais. Héros sans reproche ou traîtres, tous surent camper des personnages d’une élégante désinvolture, capables de s’adapter avec humour et naturel aux situations les plus extravagantes.

CAPTAIN BLOOD !

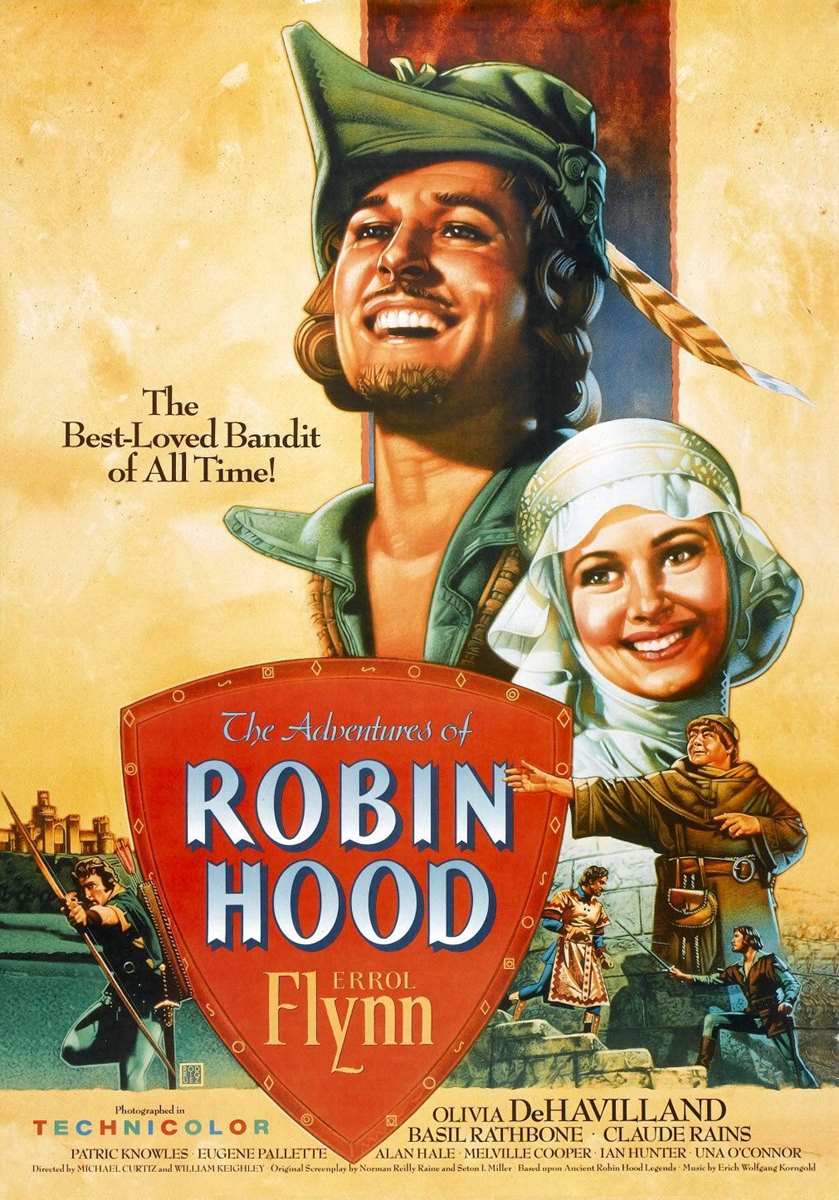

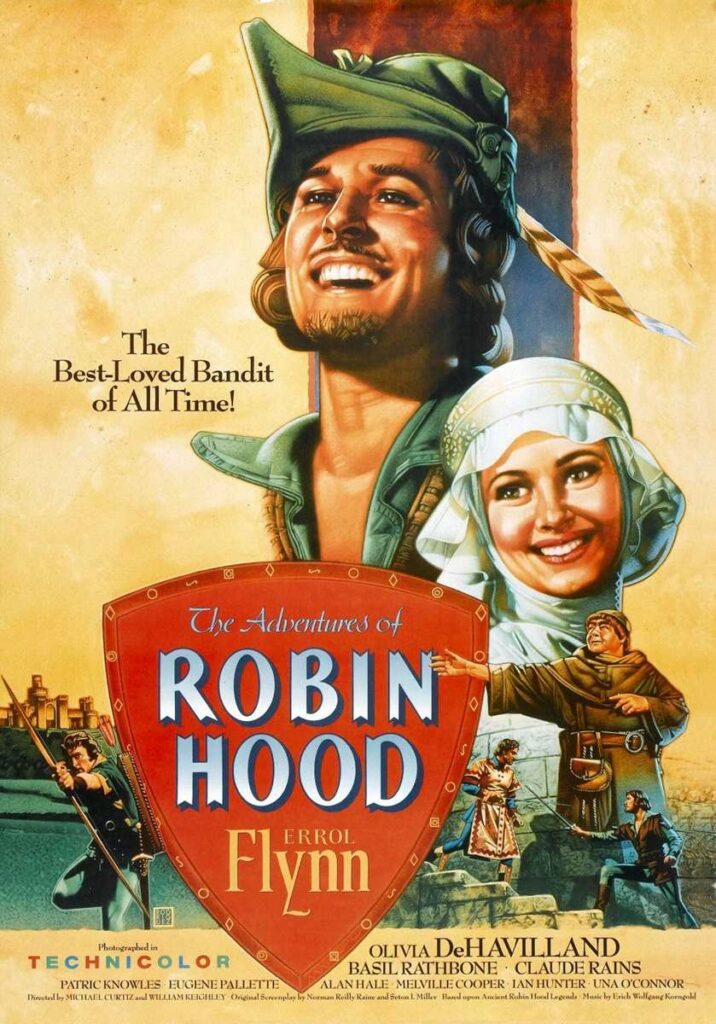

En 1935, il va pour la première fois disposer de moyens financiers importants pour Captain Blood, dont le rôle principal est proposé à Robert Donat. Curtiz, qui a tourné en Hongrie de nombreux films historico-romantiques, apparaît donc tout désigné pour porter à l’écran le célèbre roman de Rafael Sabatini, qui retrace la vie aventureuse de Peter Blood, médecin et pirate malgré lui au temps de Jacques II. La Warner jugeait en effet le moment opportun pour offrir à nouveau au public les « pirateries » acrobatiques qui avaient connu leur âge d’or avec le grand Douglas Fairbanks. Mais Robert Donat refuse le rôle et Curtiz se souvient alors d’un jeune acteur qu’il a dirigé dans un film de série B, The Case of the Curious Bride, Errol Flynn, alors en pleine lune de miel, est convoqué. La fougue et la conviction de son interprétation, son jeu alerte et plein d’humour feront oublier son inexpérience d’acteur. D’autant qu’il est fort bien entouré par Olivia de Havilland et Basil Rathbone. Curtiz saura de plus réunir d’excellents techniciens et obtenir de remarquables effets spéciaux, ainsi qu’une musique qui fera date (le compositeur Erich Korngold fait là de brillants débuts). Porter des collants verts moulants en conservant un semblant de dignité n’est pas donné à tout le monde. Errol Flynn atteint l’apogée de son succès lorsqu’il interprète le héros éponyme dans Les Aventures de Robin des bois en 1938. Sa carrière hollywoodienne n’avait pourtant démarré que quelques années plus tôt car en 1935 le jeune acteur australien joue un corps inerte dans The Case of the Curious Bride, réalisé par un certain Michael Curtiz. C’est le début d’une longue et fructueuse collaboration entre les deux hommes…Ils tourneront 12 films ensemble. Après une experience comme figurant devant sa caméra en 1935, Michael Curtiz propose la même année à Errol Flynn son premier grand rôle dans Capitaine Blood. Le cinéaste qui travaille déjà aux Etats-Unis depuis une dizaine d’années est sur le point d’offrir à l’industrie certains de ses meilleurs films de cape et d’épée.

L’année 1934 marque le grand retour des pirates sur les écrans de cinéma. Après une vague de films réalisés pendant les années 20, les principaux studios engagent la production de leurs remakes en version parlante. Flemming ouvre le bal avec une adaptation très picaresque de L’Ile au Trésor et remporte un vif succès public. C’est ensuite au tour des Révoltés du Bounty (Franck Lloyd) dont les recettes font le bonheur de la MGM. Décidés à obtenir leur part du gâteau, les frères Warner mettent en chantier plusieurs projets parmi lesquels Capitaine Blood d’après le roman de Rafael Sabatini. Une fois le financement défini, la Warner confie la réalisation de ce nouveau chantier à un jeune cinéaste immigré depuis peu aux Etats-Unis, Michael Curtiz. Débarqué en Californie en 1926, le réalisateur d’origine hongroise n’a jusque-là mis en scène que des films à budget moyen. Fort de son expérience acquise en Hongrie puis dans les studios, Curtiz fait alors figure de jeune premier aux dents longues. Le scénario est confié à Casey Robinson qui signe une adaptation extrêmement fidèle à l’œuvre de Sabatini. Robinson, que l’on connaît pour son travail d’écriture sur des mélodrames, accentue tout particulièrement l’histoire d’amour entre Blood et Arabella Bishop. Sous sa plume, le récit de Sabatini se transforme en une romance d’aventure idéalement rythmée et servie par des dialogues remarquables. Pendant l’écriture du script le studio prépare ses équipes. Byron Haskin, qui deviendra un réalisateur de référence en matière de films à gros budget, il réalisera notamment La Guerre des Mondes en 1952, est engagé pour prendre en charge les combats maritimes. A ses côtés, Jean Negulesco non crédité au générique participera également au tournage en tant qu’assistant de Michael Curtiz. Côté casting, Robert Donat est pressenti pour incarner le Capitaine Blood. Mais, étant tombé malade à quelques jours du tournage, il oblige la Warner à lui trouver un remplaçant. Désespérés, les ‘executives’ du studio se tournent vers Brian Aherne, mais celui-ci refuse le rôle. Curtiz est également mis à contribution pour trouver une solution au plus vite. Parmi les connaissances du réalisateur figure une actrice française, Lili Damita, elle-même mariée à un jeune acteur fraîchement débarqué de Tasmanie, Errol Flynn. L’occasion est trop belle et, persuadée que le rôle est taillé pour son bondissant époux, elle empresse Curtiz de lui donner sa chance. Après une rencontre Flynn, Curtiz et la Warner lui confient le personnage de Blood. Errol Flynn obtient ainsi son premier grand rôle dans un film d’aventure, une légende du cinéma vient de naître…

Aux côtés de Flynn et De Havilland, Basil Rathbone incarne le Capitaine Levasseur. Alors très populaire, le comédien d’origine sud-africaine n’hésite pas à railler le jeune Errol Flynn pendant le tournage. Au cours d’un duel opposant leurs deux personnages, il le provoque en lui indiquant que son cachet est nettement supérieur au sien. Fou de rage, Flynn ne retient plus ses coups et le blesse, lui laissant une cicatrice au bras qu’il portera tout au long de sa carrière ! Toutefois, ceci n’empêchera pas Flynn et Rathbone de s’affronter de nouveau dans Les Aventures de Robin des Bois aux côtés de Olivia de Havilland en 1938 et toujours sous la direction de Michael Curtiz. Tourné en Californie au cours de l’année 1935, Capitaine Blood sort sur les écrans pour les fêtes de Noël et remporte un immense succès. Le budget du film avec 1 million de dollars est largement rentabilisé. La Warner impose alors sa toute puissance, Michael Curtiz manque de peu l’Oscar et Errol Flynn devient la nouvelle idole de l’Amérique. Si le succès de Capitaine Blood est évident, on le doit avant tout à la qualité de l’ouvrage original. Auteur de quelques classiques du roman d’aventures parmi lesquels Scaramouche, L’Aigle des Mers et donc Capitaine Blood, Sabatini est, avec Stevenson, l’une des références de la littérature d’aventures anglo-saxonne. Ses ouvrages, qui prennent comme décors une époque fidèlement reconstituée et mettent en scène des hommes ordinaires transformés en héros à la suite d’une série d’injustices, contiennent tous les ingrédients dont raffole le public avec de l’exotisme, une grande dose d’action, de la romance et une morale à toute épreuve. Dans Capitaine Blood, la première partie du récit raconte les péripéties d’un chirurgien irlandais condamné à mort pour avoir sauvé un opposant au Roi. Inspiré de la vie de Henry Pitman qui réussit à s’enfuir vers les Antilles, le texte de Sabatini mêle habilement réalité historique et fiction. La seconde partie du récit, lorsque Blood devient capitaine d’un vaisseau pirate s’inspire cette fois de la vie de Sir Henry Morgan, célèbre gentilhomme britannique devenu pirate des Mers du Sud…Là encore, Sabatini sait mélanger des sources historiques solides…La description de la ‘société’ pirate est reconnue par de nombreux historiens comme très réaliste à une imagination féconde et un sens inné du récit.

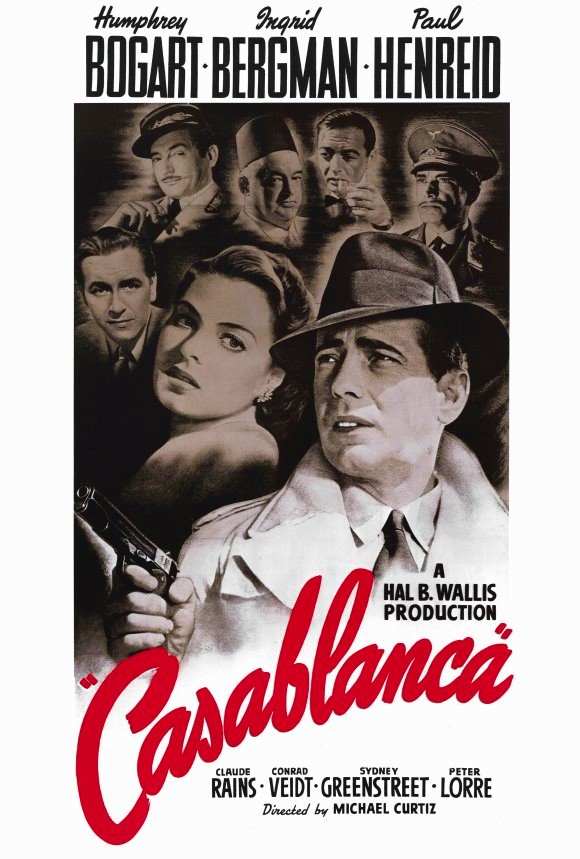

L’adaptation de Curtiz reste assez fidèle au roman et au style de Sabatini. Le Capitaine Blood interprété par Flynn est un homme que les évènements ont transformé en héros. Courageux, intrépide, guidé par une morale sans faille, il défend des valeurs que certains spectateurs pourront trouver naïves et désuètes. Cependant, si l’on fait abstraction de cette part de cynisme qui sied si bien à notre époque, force est de constater que le plaisir d’assister aux aventures de ce Capitaine au grand cœur demeure intact. Voir et revoir notre Capitaine Blood s’escrimer avec ses adversaires, haranguer ses hommes et séduire sa belle nous replonge avec délectation dans les souvenirs chaleureux de notre enfance ! Outre sa fidélité au roman, Curtiz impose un style qui lui permettra de régner sur le box office pendant près de 20 ans. Si certains critiques qualifient ce réalisateur de simple faiseur ils devraient revoir Capitaine Blood afin d’admirer sa maîtrise du cadre et la puissance de sa mise en scène. Alliant une fluidité des mouvements à une précision diabolique, le cinéaste occupe l’espace comme peu savent le faire et insuffle une énergie permanente à son métrage. Chez Curtiz, il y a également une force de la narration qui n’est pas sans évoquer Raoul Walsh. Ses héros, constamment tournés vers l’avant, semblent littéralement projetés dans le récit, entraînant le spectateur dans un tourbillon d’aventures. Enfin, est-ce utile de rappeler à ceux qui raillent Curtiz les immenses succès que furent L’Aigle des Mers, Les Aventures de Robin des Bois, La Piste de Santa Fé ou Casablanca…Capitaine Blood fait assurément partie de cette catégorie de films entrés au Panthéon du Septième Art ! D’autre part, une des grandes qualités du film réside dans le rythme de sa narration. En effet, Capitaine Blood aspire le public dans un maelström d’action où les temps morts n’ont d’utilité que de laisser le spectateur reprendre son souffle pour mieux le replonger dans l’aventure. Ce style si caractéristique est alors la marque de fabrique de la Warner qui n’hésite pas à multiplier les mouvements de caméra, à procéder à un montage cut et à couper certaines séquences jugées trop lentes, quitte à multiplier les ellipses narratives. Avouons que si parfois la compréhension de l’intrigue en pâtit, l’objectif d’’entertainment’ des frères Warner est largement atteint ! Avec Capitaine Blood, le studio fait également preuve de son légendaire savoir-faire technique. Les batailles navales, tournées à partir de modèles réduits sont impressionnantes et s’insèrent avec fluidité lors du montage. Côté décors, c’est un véritable festival et, outre une transparence assez risible mais ô combien charmante, ils se succèdent avec harmonie. De ce point de vue, la débauche de moyens est impressionnante, que ce soit la reconstitution de Tortuga Island le repère des pirates, de la ville de Port Royal qui sert de base à la première partie du récit ou des différents navires, tout concourt au ravissement des spectateurs.

Si le style Warner, en alchimie parfaite avec celui de Michael Curtiz, participe pour beaucoup à la réussite du film, que serait Capitaine Blood sans la figure charismatique d’Errol Flynn ? Le comédien qui signe ici son entrée dans le grand bain hollywoodien explose à l’écran. Son charisme, son énergie et son charme font un ravage. En livrant des combats avec un sourire digne d’une publicité pour dentifrice, le réalisme en prend certainement pour son grade mais le plaisir qui s’en dégage demeure jubilatoire. Avec ce rôle, Flynn entame une longue carrière qui sera marquée par une collaboration assidue avec Curtiz et Walsh. A ses côtés, Olivia de Havilland campe l’archétype de l’héroïne hollywoodienne des années 30. Dotée d’un fort caractère mais totalement sous le charme de son héros, bien loin de la vision féministe que développeront certains réalisateurs pendant les années 40 et fait quelque peu figure de ‘potiche’…Capitaine Blood marque incontestablement une étape dans l’histoire du film de Pirates et plus largement dans celle du film d’Aventures. Première adaptation de Sabatini en version parlante et entrée au Panthéon cinématographique du duo Curtiz/Flynn, cette fresque orchestrée par la Warner est l’ancêtre de nombreux longs métrages qui marqueront l’imagerie du 20ème siècle. Et aujourd’hui, lorsque Johnny Depp incarne avec un charme moderne un nouveau Pirate des Caraïbes, on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée émue pour notre Capitaine Blood…

Peter Blood et Robin des bois combattent tous deux l’injustice. Le premier est un médecin condamné injustement par un roi frivole, le deuxième un lord anglais déclaré hors-la-loi par un roi imposteur. Les personnages d’Errol Flynn deviennent les défenseurs des opprimés, des justiciers inébranlables face à une autorité malhonnête. Avec un charme enchanteur et des bouclettes bien coiffées même lors des batailles les plus mouvementées, le galant criminel est toujours vainqueur. Pour ce faire, il peut compter sur l’aide de la belle et audacieuse Olivia de Havilland. Qu’elle soit Marianne ou Arabella, l’actrice forme avec Errol Flynn un couple tendre et mythique. Michael Curtiz n’hésite d’ailleurs pas à exploiter cette alchimie dont il est à l’origine, il réunit Errol Flynn et Olivia de Havilland dans pas moins de sept films, donnant naissance à l’une des romances les plus discutées de l’âge d’or hollywoodien. Le cinéaste comprend effectivement très rapidement l’attraction de son couple vedette. Si dans Capitaine Blood la romance ne fait office que d’intrigue d’arrière plan, elle devient un élément narratif essentiel dans Les Aventures de Robin de bois. Il en va de même pour les scènes d’actions limitées à quelques duels et un affrontement final explosif dans Capitaine Blood, elles se multiplient dans Les Aventures de Robin des bois. Dans l’équipe récurrente de comédiens que Curtiz emploie, il est alors impossible de ne pas mentionner les adversaires de Blood et Robin : respectivement le capitaine Levasseur et Sir Guy de Gisbourne. Les plus charmants des antagonistes étant toujours interprétés par l’inimitable Basil Rathbone. Si le schéma narratif est essentiellement le même, Les Aventures de Robin des bois pousse à l’extrême tout ce que son prédécesseur commençait à mettre en place avec plus de spectacle, plus de cascades, plus d’amour, plus de figurants et surtout, plus de couleurs. Les quelques années qui séparent les deux films marquent en effet l’investissement de la Warner dans la couleur. L’imposante ombre des palmiers jamaïquains laisse place au vert flamboyant de la forêt de Sherwood. Les nuances grises et magnétiques des décors sont remplacées par des costumes aux couleurs éblouissantes. L’esthétique noire et blanche des studios, que Michael Curtiz maniait à la perfection, est délaissée au profit d’extérieurs réels et florissants qu’il capture avec tout autant de maîtrise. Si l’on peut donc facilement admettre que Les Aventures de Robin des bois est une version plus accomplie et grandiose de Capitaine Blood, le travail formel que le réalisateur poursuit est pareillement impressionnant dans les deux œuvres. Le label de films d’aventures qui s’y appose n’empêche pas le cinéaste de soigner le moindre plan. Michael Curtiz ne sacrifie jamais la recherche picturale au profit du divertissement. Il allie avec génie le spectaculaire à l’artistique et filme harmonieusement l’action. Si bien qu’il ne tient plus qu’au spectateur de décider s’il préfère l’air marin hollywoodien aux légendes anglaises rocambolesques, ou les pirates mystérieux aux archers séduisants.

Curtiz déclarait…Lorsque je lis un scénario je ne vois pas des mots écrits noir sur blanc, mais déjà de l’action ! Il appliquera cette devise à des westerns ou à des comédies où Errol Flynn tiendra la vedette mais avec des rapports de plus en plus difficiles leur film suivant, The Charge of the Light Brigade (La Charge de la brigade légère, 1936) fait une large part à l’intrigue sentimentale et le rythme de l’action est quelque peu ralenti par les très nombreux « cartons » intercalés entre les séquences. Mais la charge finale, magnifiquement enlevée, reste inoubliable.

LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE

En 1935, suite à la disparition de l’ère pré-Code l’année précédente et à la retombée de la mode du film de gangsters, qui s’essouffle, la Warner est dans une passe délicate. Tous les studios ont leurs spécialités, il n’est pas question pour ses dirigeants de ne pas réagir, il leur faut impérativement retrouver un nouveau souffle et investir de nouveaux horizons. Le studio lève donc un énorme budget de plus d’un million de dollars pour son nouveau projet Capitaine Blood. Le grand metteur en scène Michael Curtiz passe alors à la vitesse supérieure en réalisant ce film d’aventures épique sans équivalent à cette époque à Hollywood. Suite à l’immense succès de ce film, l’un des plus importants des années 1930, il sera désormais l’homme de tous les projets les plus couteux de la firme pour les quelques années à venir. Il a su capter le scénario dans ses moindres recoins et le rendre totalement magique à l’écran, tout en se réappropriant le matériau afin de le parer de ses propres motifs thématiques et visuels. Deux nouvelles stars font leur apparition grâce à ce classique avec la très belle Olivia De Havilland et surtout le beau et fringuant jeune premier Errol Flynn. A 26 ans, l’acteur devient la coqueluche d’Hollywood et le symbole du film d’aventures et d’action. Son aura brille alors de tout son éclat et la Warner décide d’en faire l’acteur numéro 1 de son écurie. Car il faut savoir à l’époque que si James Cagney ou Edward G. Robinson rapportaient énormément d’argent à la Warner, ce n’était rien comparé aux bénéfices colossaux engrangés par les films avec Flynn. L’image de la star est partout, on ne parle plus que de lui. En outre, la gent féminine est particulièrement attirée par ce bel homme sorti de nulle part, et qui a déjà fait le tour du monde et vécu plusieurs vies avant de devenir acteur. Son mariage avec Lili Damita est suivi de près par le studio qui désire contrôler l’image de Flynn et le présenter comme l’homme parfait, à la vie comme à l’écran. La Warner ne va pas tarder à déchanter avec les exploits extraconjugaux de Flynn, ses mariages à répétition, ainsi que ses déboires publics, feront souvent la une des journaux à sensation et forgeront un peu plus le mythe qui l’entoure.

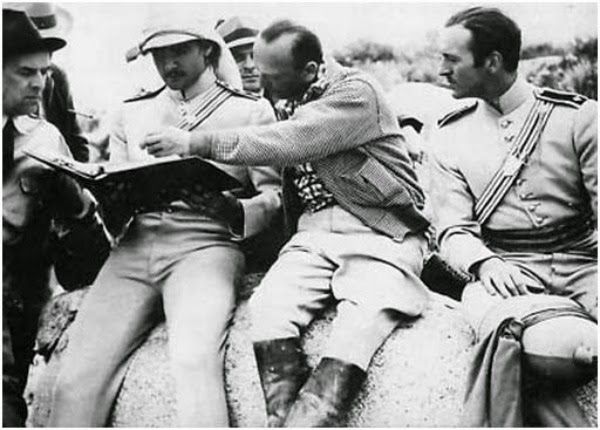

Cependant, en 1935, tout va bien et c’est tout naturellement que la Warner lance son nouveau projet phare pour l’année suivante, avec son nouveau trio gagnant Curtiz / Flynn / De Havilland. La Charge de la brigade légère est un film tout ce qu’il y a de plus logique commercialement parlant, et cela à tous les niveaux. Il faut rentabiliser la nouvelle image d’Errol Flynn, ainsi que celle (très glamour) qu’il forme avec Olivia De Havilland, et donner les coudées franches à Michael Curtiz. En outre, après avoir empiété sur le film d’aventures maritime prestigieux propre à la MGM L’Île au trésor, Les Révoltés du Bounty, Capitaines courageux, les frères Warner s’attaquent à un nouveau genre de films d’aventures glorifiant l’armée anglaise du XIXème siècle au sein de son Empire colonial, et précédemment mis en valeur par la Paramount et son exceptionnel Les Trois lanciers du Bengale de Henry Hathaway. La Charge de la brigade légère se déroulera en Inde et alliera jeux d’intrigues diplomatiques et scènes d’action époustouflantes avec panache. Mais déjà, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Après plusieurs jours de tournage, Flynn refuse de travailler. Il trouve injuste d’être payé 500 dollars la semaine alors que Capitaine Blood continue d’engranger des sommes faramineuses. Il accuse le système de faire de l’argent sur son image sans même lui en faire profiter à sa juste valeur. Chose compréhensible, mais qui agace fortement Jack Warner qui, pourtant, accepte d’augmenter le salaire de son poulain. Les rapports de force entre l’acteur et la firme ne font bien entendu que commencer et émailleront une cohabitation professionnelle difficile jusqu’en 1953, année durant laquelle l’acteur brisera son contrat et partira pour l’Europe. Par ailleurs, les choses ne s’arrangent pas forcément sur le tournage. Si Errol Flynn s’amuse à faire des plaisanteries douteuses à Olivia De Havilland, cette dernière n’en n’apprécie pas le goût et frôle la crise cardiaque le jour où elle trouve un serpent mort dans les sous-vêtements de sa garde-robe. Toutefois, les relations entre les deux acteurs restent bonnes. On ne peut malheureusement pas en dire autant des rapports qu’entretiennent Flynn et son réalisateur, Michael Curtiz. Flynn trouve son metteur en scène trop dictatorial, dénué d’humour, méprisant et antipathique. A l’inverse, Curtiz enrage à l’encontre des plaisanteries de Flynn, du peu d’intérêt qu’il développe pour son travail et de ses caprices. Leur collaboration va pourtant s’étendre sur onze films et six années, et dont la Warner sera l’inusable arbitre jusqu’à ce que Flynn n’en puisse plus et demande le remplacement du réalisateur sur La Charge fantastique au profit de Raoul Walsh qui deviendra dès lors un ami proche. Doté de son énorme budget, tourné dans des extérieurs somptueux et rythmé à souhait, La Charge de la brigade légère sera néanmoins un nouveau triomphe au box-office.

A l’évidence, on ne peut pas dire que la Warner se soit économisée sur ce film. La Charge de la brigade légère respire l’énergie et le dynamisme propres au studio, non sans disposer d’un fort capital épique. A défaut de retrouver la pleine mesure qualitative de Capitaine Blood, cette nouvelle œuvre trouve en l’occurrence l’essentiel de sa réussite dans le rythme qu’il lui est donné durant toute sa durée. Michael Curtiz parvient à mettre en scène des morceaux de bravoure qui défient les lois de l’imagination comme l’escarmouche dans le désert, l’attaque du fort de Chukoti et la fameuse charge-titre tant attendue de la bataille de Balaklava. Curtiz a encore amplifié sa rythmique et le découpage de ses plans. Le montage est absolument ébouriffant d’agressivité et immerge totalement le spectateur dans des scènes d’action scandaleusement réussies. La charge ultime, étalée sur une dizaine de minutes, demeure sans l’ombre d’un doute l’une des plus grandes séquences de bravoure jamais tournées par le Hollywood d’avant-guerre. Plans larges, plans rapprochés, gros plans, contre-plongées, travellings, surmultiplication des points de vue…Il est impressionnant de constater qu’en dépit du nombre incroyable de plans mis en boîte, d’un montage ultra-découpé (mais tout à fait lisible), et du sentiment de chaos constant développé, Curtiz réussit malgré tout à conserver une extrême cohérence dans la progression dramatique de la séquence. Un tour de force dont lui seul pouvait être capable à cette époque, en véritable maître du cinéma d’action qu’il était. C’est l’ensemble de sa mise en scène qui répond par ailleurs à des critères esthétiques parfaitement disciplinés. Qu’il s’agisse des extérieurs, des intérieurs, de mouvements de troupes, de discussions intimes, d’un bal ou de scènes de bravoure, sa mise en scène répond à des cadres somptueusement composés, mettant en valeur des lignes géométriques très rigoureuses et un sens plastique exceptionnel dopé aux clairs-obscurs, aux contrastes de lumières et aux jeux d’ombre. Il convient également de préciser que La Charge de la brigade légère est un film qui ne souffre d’aucune baisse de régime, grâce à un enchainement de situations toujours alerte dû en grande partie au savoir-faire du réalisateur. C’est un ravissement pour les yeux à chaque instant, et l’on ne s’ennuie jamais. Quant à la musique de Max Steiner, il s’agit peut-être de l’un de ses travaux les plus efficaces. Ses morceaux épiques soulignent à la perfection les scènes clés. La célèbre charge fonctionne également en partie sur son travail, surtout dans les premières minutes, lorsque la cavalerie se met en route et augmente progressivement la vitesse de sa course.

Sur le fond, le film est bien supérieur à sa réputation de grosse machine rutilante et sans épaisseur. En mettant de côté l’aspect colonialiste de l’ensemble, finalement assez discret en ces lieux mais tout à fait inhérent à ce genre de productions idéalisant l’héroïsme de l’armée britannique, on peut profiter d’enjeux assez spectaculaires et bien déployés par le récit. Les intrigues diplomatiques sont simples mais bien enlevées, grâce notamment à de bons dialogues servant les postures agressives de part et d’autre. Les choix stratégiques et tactiques avant et durant les batailles sont solidement exploités, nous permettant d’assister à des confrontations desquelles se dégagent là encore une véritable logique et des décisions parfois surprenantes. Le plus étonnant demeure encore la gestion de l’atmosphère générale du film, de son ton très particulier. On peut déceler la présence de deux parties plus ou moins distinctes, une première constituant une entrée en matière, et une seconde bien plus sombre où percent davantage les enjeux forts du film. Une seconde partie qui enverra le personnage principal en droite ligne sur la terrible charge finale durant laquelle il perdra la vie. Restent également les massacres et les combats qui, une fois passée la première partie, prennent une ampleur considérable et affichent une violence très soutenue et assez impressionnante. La Charge de la brigade légère est un film plus adulte qu’il n’y parait au premier abord, pas forcément destiné au regard enfantin. Depuis Capitaine Blood, déjà assez tendu selon les séquences, le ton s’est considérablement durci, perdant au passage la fraicheur d’une première fois. L’art de Michael Curtiz est ici de faire ressentir ce déchirant éloignement de l’Angleterre, et donc le danger qui entoure et enserre ces hommes en terrain hostile. Il a rendu son film amer, lourd, fiévreux même, et au sein duquel on sent des militaires pour qui le devoir compte avant tout mais qui n’apprécient pas particulièrement d’être en Inde.

Cette résonance angoissante trouve également son prolongement dans les rapports intimes qui lient les personnages principaux entre eux. Deux frères, l’un est fiancé à la femme que l’autre aime de toute son âme. Un triangle amoureux classique, certes, mais dans lequel c’est Errol Flynn qui se fait éconduire par la belle Olivia De Havilland. C’est cet aspect qui donne toute sa saveur au trio de protagonistes tant Flynn apparait comme l’homme droit et honnête, brave et compréhensif qui, dans un ultime élan de bonté, laisse son frère se lier avec sa bien aimée. Il n’est pas homme à laisser sa dulcinée malheureuse, il fait donc ce en quoi il croit, il se sacrifie. Evidemment, tout est engagé pour faire d’Errol Flynn la figure classique de l’amoureux tragique, ce qui en accroit la sympathie auprès du public. Son frère, incarné par un Patrick Knowles d’une pâleur confondante, n’a ni cette noblesse d’âme ni sa valeur militaire. Le choix d’Olivia De Havilland est donc discordant avec ces deux portraits présentés, et gageons que le public féminin de l’époque a dû haïr l’actrice pour avoir fait ce choix dans le film. Les personnages sont tous esquissés par quelques traits intéressants, mais leur présence à l’écran est souvent trop anecdotique pour que leur soit donnée une vraie progression psychologique. Ainsi David Niven est-il sacrifié à la moitié du récit alors que son personnage semblait prometteur. Ainsi Nigel Bruce incarne-t-il un officier trop bordé par les convenances du scénario. Ainsi Olivia De Havilland est-elle cette jeune femme pleine de cœur mais sans réelles entrailles. Enfin, ainsi Patrick Knowles est-il un personnage antipathique que l’on a régulièrement envie de corriger. Excepté Errol Flynn, le reste de la distribution a donc bien du mal à exister au sein d’un attirail bien trop classique, parfois même réellement manichéen. Le souffle du spectacle aura fort heureusement raison de ces traitements psychologiques effacés, tout en proposant des enjeux puissants et dont l’héroïsme est la première vertu. Une belle idée que celle de l’héroïsme, surtout quand elle est traitée avec autant de valeur que le fait La Charge de la brigade légère. Elle n’est pas l’alternative habituelle à la difficulté des situations homériques traversées par un pays en guerre, elle est une réponse à la perversité et l’injustice connues de tout un régiment. Cette charge finale n’est pas seulement un grand moment épique, elle est un exutoire, un moment de vérité sur lequel foncent tous les hommes de la brigade. Plus de 600 cavaliers dont le sacrifice fut inutile et incompris pendant des décennies. Toutefois, et c’est ici qu’Hollywood préserve sa magie, le film de Curtiz donne une très belle explication à cet imbroglio militaire que même les plus hauts gradés de l’époque n’ont pu expliquer. Une trahison valeureuse nouée par l’esprit de vengeance, mais dont l’existence sera niée, puisque la lettre laissée par Flynn pour expliquer son acte brûlera dans un feu de cheminée. On ne peut pas savoir s’il s’agissait vraisemblablement de cela dans la réalité historique, et l’on aura compris que la Warner a sans aucun doute elle-même falsifié la réalité. Ici, à la façon d’un John Ford, on a décidé d’imprimer la légende, tout simplement parce qu’elle dépassait la réalité, et qu’elle était ainsi plus belle. Ces 600 hommes n’ont chargé que pour laver un affront monstrueux, en connaissance de cause et sans sourciller. Une interprétation lyrique d’un incompréhensible moment de l’histoire…Dès lors, il s’agira de choisir pour le spectateur de réfuter ce choix ou bien de l’accepter et ainsi d’embrasser le film dans ce qu’il a de plus poétique et passionné.

La charge de la brigade légère est un joyau du film d’aventures. Quelques défauts percent sa fière cuirasse, mais sans conséquence sur l’ensemble d’un très grand spectacle sensationnel qui n’oublie par ailleurs pas de ménager de bonnes idées de scénario. Tout le monde ne sera peut-être pas séduit par son enthousiasme sacrificiel, mais au moins assurément par son exaltation du mouvement. Un peu oublié de nos jours, il reste un exceptionnel film d’action épique qui n’a quasiment rien perdu de sa superbe.

Errol Flynn incarne Robin des bois en 1938, la couleur, dont l’emploi s’était répandu, constituait un nouvel atout pour le film d’aventures. Les teintes très pur et vivement contrastées du Technicolor confèrent aux Aventures de Robin des bois (The Adventures of Robin Hood) le charme naïf des anciennes images d’Épinal. Le film avait été commencé par William Keighley avec comme réalisateur en second B. Reaves Eason, célèbre pour avoir filmé la course de chars du Ben Hur de 1925. Après six à sept semaines de tournage, Keighley, qui avait tourné la plupart des scènes de la forêt de Sherwood, est renvoyé par le producteur Henry Blanke, qui juge son travail trop superficiel. Curtiz, appelé à la rescousse, tournera tous les intérieurs en studio et quelques séquences supplémentaires en extérieur. Le film est une réussite totale.

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS

A l’orée des années 1940, Errol Flynn est l’une des stars les plus populaires de Hollywood, et la plus importante à la Warner. Depuis le monstrueux succès de Capitaine Blood en 1935, il s’est malgré lui érigé en sex-symbol et en vedette de films à très gros budgets. Même s’il tente quelques participations fort appréciables dans le domaine du mélodrame et de la comédie avec les très bons Green Light, The Sisters, The Perfect Specimen ou encore Four’s a Crowd, et en dépit du solide succès public de ces productions, il n’en reste pas moins associé à l’univers de l’aventure, dans la peau du pourfendeur défendant la veuve et l’orphelin. La Charge de la brigade légère le consacre star du film d’action épique, La Tornade soigne sa figure de héros romantique, Le Prince et le Pauvre en font un ami des enfants, Les Aventures de Robin des Bois lui donne une stature indétrônable de héros définitif du film d’aventure, La Patrouille de l’aube le replace avec brio dans un contexte guerrier plus moderne, et Les Conquérants le fait entrer à grands coups de Technicolor dans le western. Force est de constater que, dans son genre, personne n’a jamais pu remplacer Errol Flynn, et que sans doute personne n’y arrivera jamais. Une chose dont Jack Warner était certainement convaincu, puisque ayant tenté de le remplacer à l’occasion afin de pouvoir mieux contrôler l’aura de Flynn, il reviendra vers son poulain pour lui donner le rôle principal de L’Aigle des mers avec un aveu indirect mais capital concernant le caractère unique d’un acteur hors norme à la ville comme à l’écran, et dans le cœur du public.

Au sommet de sa gloire, il va alors traverser la décennie suivante en infléchissant son image à l’écran, en alternant les projets avec un certain sens de la variation, tout en rencontrant un nouvel ami et allié exceptionnel au sein de la Warner, le très grand metteur en scène Raoul Walsh. Pour l’heure, le comédien doit composer avec un réalisateur non moins talentueux, le dictatorial Michael Curtiz avec qui il aura néanmoins tourné un total de 11 films. Ce dernier est lui-même au sommet de sa carrière et il est ainsi régulièrement choisi par la Warner pour mener des projets délicats, budgétés et demandant une maîtrise hors du commun. Paradoxalement, les deux hommes sont donc aussi antagonistes que complémentaires, le réalisateur maintenant sa vedette sous pression, transformant ce binôme en usine à chefs-d’œuvre et autres très bons films. Depuis le début des années 1930, et ce jusqu’au milieu des années 1940, Curtiz s’affirmera comme l’un des meilleurs réalisateurs de la Warner, ne comptant que Raoul Walsh comme adversaire à sa taille dans le domaine du grand spectacle ce dernier signera un contrat à la Warner à partir de 1939. Il n’empêche que, pour l’heure, Curtiz est le meilleur, celui à qui aucun projet ne résiste, celui qui vient terminer un film quand un autre metteur en scène est jugé défaillant, en deux mots celui qui permet à la Warner de mettre en route des films difficiles à monter tout en affublant l’entreprise d’une vision personnelle, conférant ainsi à Michael Curtiz ce statut d’auteur qu’on lui a pourtant souvent refusé. Ayant jugé très bonnes les capacités de William Keighley, habile technicien rodé aux films d’action et parfaitement capable d’emballer de gros films, Jack Warner lui a confié les commandes des Aventures de Robin des Bois qui doit sortir en 1938. Grossière erreur, en plein tournage le projet s’apprêtait à sombrer. Une fois encore appelé à la rescousse, Michael Curtiz démontrait son talent absolu en reprenant entièrement le film, recréant une rythmique et utilisant un Technicolor flamboyant au mieux de ses possibilités. Sa mise en scène permit au film d’atteindre les sommets qui devaient être les siens. Passé à la vitesse supérieure depuis Capitaine Blood, Curtiz est l’homme de n’importe quelle situation, ne se sentant jamais en difficulté sauf avec Flynn, réalisant avec le même talent des films à grand spectacle et des œuvres plus personnelles. L’année 1940 marque encore impitoyablement son hégémonie au sein du studio, réalisant quatre films inoubliables...La Caravane héroïque, L’Aigle des mers, La Piste de Santa Fe et Le Vaisseau fantôme. Entre Flynn et lui, le torchon brûle. La star lui reproche son manque d’humour, son attitude trop sérieuse et régulièrement méprisante. De son côté, Curtiz ne supporte plus ce qu’il considère comme des caprices de Flynn, ainsi que son manque d’investissement personnel. Pourtant, à n’en pas douter, chacun donne le meilleur de lui-même. L’année suivante, après un Dive Bomber chaotique au niveau du tournage, Errol Flynn lancera un ultimatum à la Warner, refusant de tourner La Charge fantastique sous la direction d’un homme avec lequel il ne peut plus travailler. Raoul Walsh reprendra la tâche et réalisera au passage un film homérique, prouvant son immense talent, mais aussi son aptitude à rivaliser avec Curtiz sur les projets les plus importants commercialement parlant. Curtiz va commencer à décliner à partir de la fin des années 1940, tandis que Walsh se renforcera encore.

L’AIGLE DES MERS

C’est dans ce contexte en équilibre précaire que va naître L’Aigle des mers. Conçu à partir d’un scénario qui n’est pas sans rappeler Capitaine Blood et Les Aventures de Robin des Bois, et tourné en partie dans les décors de La Vie privée d’Elizabeth d’Angleterre filmé l’année précédente par Curtiz, avec Errol Flynn et Bette Davis, ce projet destiné à être vendu avant même d’avoir été tourné peut naturellement rendre circonspect. La Warner commencerait-elle à recycler les films dans lesquels sa vedette de premier plan est la plus appréciée ? Est-ce par ce biais l’aveu d’une formule qui commence à tourner en rond ? Non, bien au contraire. Car la recette fonctionne superbement, sublimant chacun de ses apparats et profitant de la mécanique parfaitement réglée d’un cinéaste perfectionniste et d’un acteur principal plus expérimenté que cinq ans auparavant, à ses débuts. Moins frais que Capitaine Blood, mais plus ravageur, plus maîtrisé encore, L’Aigle des mers est une vraie-fausse suite qui laisse loin derrière ses prédécesseurs du genre. A peine tempérera-t-on notre enthousiasme en raison de l’absence d’Olivia de Havilland, dont la fraîcheur pétillante fait défaut à l’ensemble, et de celle de Basil Rathbone, dont la prestation d’ennemi juré de Flynn reste insurpassable. Toutefois, Brenda Marshall surmonte son manque de charisme par une beauté indiscutable et Henry Daniell est un vil faquin de premier ordre. Le public sera donc surpris, mais bel et bien comblé. Claude Rains nous gratifie de sa présence, et cela demeure toujours un plaisir, sans oublier une Flora Robson tout à fait excellente en reine Elizabeth. Difficile de faire oublier la prestation de Bette Davis, dont l’assurance dans le rôle a fait date, et pourtant l’actrice ici présente ne démérite pas, faisant jeu égal avec Flynn durant leurs séquences communes. Une distribution hors pair et soignée, à laquelle s’ajoute entre autres le truculent Alan Hale, indispensable compagnon régulier de la star (presque une douzaine de films ensemble) et l’un des meilleurs seconds rôles de la Warner durant les années 1930 et 1940.

Reste alors Errol Flynn lui-même, dans l’un de ses meilleurs rôles, pour l’un de ses plus grands films, rien que cela ! A l’aise partout, dans les scènes romantiques, humoristiques et de bravoure, il est peut-être encore aujourd’hui l’une des plus belles raisons de voir et de revoir ce film. Il a considérablement progressé depuis Capitaine Blood. Sa prestation était fougueuse, mais aussi en recherche d’équilibre et de justesse, ce qui créait collatéralement une impression de grande jeunesse. Il était en tout cas déjà cet acteur unique au don précieux. Comme tout don, il ne faut pas le laisser en paix, il est nécessaire de le travailler. Bien qu’il s’en soit défendu, car il se pensait souvent médiocre, l’acteur est très vite devenu encore meilleur, perfectionnant cette capacité naturelle formidable qu’il utilisera prochainement dans des films plus ambigus Saboteur sans gloire, Aventures en Birmanie ou faisant entièrement confiance à son fantastique abattage Gentleman Jim. Cadré par la mise en scène de Curtiz, il acquiert ici une dimension légendaire, dimension dans laquelle son physique d’aventurier se déplace avec passion et embrase chaque plan. Avec son sourire en coin, qu’il partage avec le public, il est plus que jamais cet acteur fabuleux qui, sans se prendre au sérieux, incarne pourtant le plus essentiellement cette figure de justice : une alchimie dont même l’acteur ne devait pas connaître le secret.

Un film merveilleux, au noir et blanc raffiné et composé à la perfection. Les éclairages demandés par Curtiz font merveille et les scènes de dialogues sont aussi soignées que les scènes d’action. Se jouant de la gravité, sa caméra survole une scène de bataille navale littéralement destructrice, basant sa grammaire sur un montage respectant rigoureusement un timing précis, tout en conservant une lisibilité parfaite. Il enchaîne ainsi les effets spéciaux, entremêle les plans rapprochés et les plans larges, libère le duel des deux navires de toute contrainte technique et exécute une séquence d’abordage sans équivalent. Combats, chutes, tirs, cliquetis d’épées, corps à corps et canonnades, rien ne manque, orchestré par un maître d’œuvre précautionneux. Avec une telle ouverture, on peut légitimement se demander comment le film va tenir sur la distance. Et c’est ici que le scénario et Michael Curtiz déploient toute une part de leur génie : en ne recherchant pas la surenchère, à aucun prix. le réalisateur n’a que faire de boucler son film par une scène de navire plus importante encore, de toute façon la chose est impossible. Il va donc offrir une progression intelligente à son récit, multipliant les moments de bravoure visuels…Le palais de la reine, la scène des galères…et proposant une vraie dramaturgie au public. Concernant sa science du montage et son respect du public, et avec 70 ans d’avance, Curtiz met la honte à de nombreux réalisateurs d’aujourd’hui proprement incapables de construire leurs films dans cette optique. Une gifle monstrueuse au système actuel des studios hollywoodiens et à ses films d’action épileptiques. Initialement prévu en couleur, L’Aigle des mers est pourtant rapidement devenu un film en noir et blanc. Bien qu’il ne s’agisse que d’une décision dictée par des impératifs financiers, ce choix fut miraculeux, permettant à Curtiz de tenter de purs et inattendus instants de poésie. L’exemple le plus flagrant réside dans le choix chromatique concernant le voyage du navire du héros jusqu’à Panama, ainsi que sa mission s’y déroulant. L’image, tirant dès lors vers le sépia, devient délicieusement chaude grâce à ses tons orangés. En éclairant savamment cette structure particulière du récit, Michael Curtiz ne manque ni d’audace ni de savoir-faire. Il fait ressentir alors l’étouffante chaleur des lieux et joue sur les mêmes procédés que pour le noir et blanc, forçant les brillances causées par le soleil, accentuant le malaise d’un retour épuisé sur un navire déserté. Ses angles de caméra sont magistraux et ajoutent à la richesse globale du film qui ne souffre aucune baisse de régime. Le retour vers l’Europe austère et en guerre, ainsi que le séjour prolongé en galère, replongent dans le noir et blanc contrasté. La séquence des rameurs, relativement longue, avec ses souffrances et sa mort, terrible, sublime ainsi que son évasion, est par ailleurs l’un des plus beaux morceaux de bravoure du Hollywood de l’époque. Les chaînes arrachées à la structure de bois et coulissant le long des anneaux de prisonniers, le silence des hommes entre eux, la reprise de contrôle du navire…Un moment d’apesanteur comme peu de réalisateurs, y compris à l’époque, savaient le faire.

Loin de s’en tenir à cela, Michael Curtiz a visiblement décidé de rendre la fin palpitante. Contre toute attente, il surpasse l’incroyable séquence d’ouverture par le plus simple des apparats du film de cape et d’épée avec le duel à mort. Là encore, et avec des arguments identiques, Curtiz tourne sans doute la plus rythmée des scènes de combat. Les duels à l’épée sont alors connus du grand public, lui en offrir un de plus sans y ajouter quelque chose d’original serait lui faire affront. Et que rajouter ? Un élément d’une simplicité presque enfantine…La vitesse. Sans accélération de l’image, le réalisateur filme et monte la meilleure scène de duel possible. Henry Daniell y est doublé, car jugé trop lent pendant le tournage, on ne montre de lui que des gros plans afin de parfaire les raccords. Flynn, lui, est en terrain conquis et il a même endurci son style. Il est plus habile, plus rapide, capable de tenir le duel face à plusieurs combattants à la fois. Vitres explosées, meubles lacérés, couloirs et escaliers dévalés à la vitesse de l’éclair, sans oublier une projection d’ombres sur les murs (référence incontestable aux Aventures de Robin des Bois), l’un de ces coups d’éclat visuels dont Curtiz possède la totale magie. Le spectateur est achevé, et surtout ravi. L’espérance de conclure l’ensemble sur un moment d’anthologie est dépassée. Et que serait cette séquence, et le film dans son entièreté, s’il n’y avait pas la fabuleuse musique d’Erich Wolfgang Korngold ?…Le compositeur, habitué des productions avec Flynn en tête d’affiche, a probablement composé sa meilleure bande originale. L’orchestre s’est déchaîné pour hurler sa joie et déclencher celle du spectateur, et le thème du générique restera longtemps dans les mémoires. Les dernières minutes voient la reine anoblir Geoffrey Thorpe (Errol Flynn) pour son héroïsme et décréter la résistance à l’envahisseur. Dans le film, il s’agit des Espagnols, conquérants de l’Europe entière à cette époque. Dans la réalité, ce discours se rattache alors à l’Allemagne nazie. En effet, en 1940, la guerre fait rage en Europe et les premiers avions de la Luftwaffe de Goering assombrissent le ciel d’Angleterre. Film actuel, donc, mais dans un concept du maintenant et pour toujours, L’Aigle des mers transcende son récit par le thème universel de la résistance à l’oppression.

Michael Curtiz et Errol Flynn sont au nirvana, L’Aigle des mers le démontre brillamment et à chaque instant. Voici un film intemporel, épique et gracieux, symbole d’un Hollywood incarnant plus que jamais l’usine à rêves, l’un de ces films dont on tombe amoureux pour la vie.

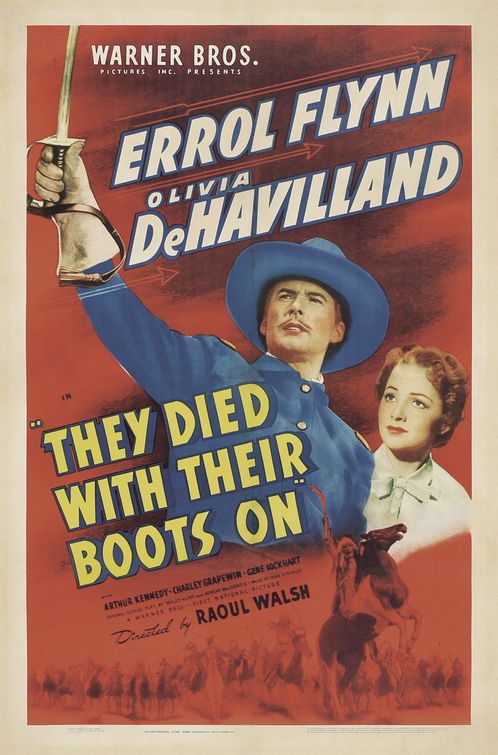

LA CHARGE FANTASTIQUE Raoul Walsh

par Ophélie Wiel

Premier des huit films que Walsh tourna avec Errol Flynn. Les deux hommes avaient tout pour s’entendre. Spécialiste des films d’action, policier, guerre puis western, débauché par la Warner, le cinéaste pouvait offrir des rôles à la mesure de la fougue et de la prestance du séduisant Errol Flynn l’aventurier le plus sexy de l’âge d’or d’Hollywood. Que Flynn interprétât le général Custer, héros hautement célébré de l’épopée américaine de la guerre de Sécession à l’épisode moins glorieux de la bataille de Little Big Horn, où il trouva la mort, s’imposait comme une évidence. Mais Walsh eut l’intelligence de ne pas s’arrêter à la facile hagiographie d’un personnage trop illustre. Héroïques, fantastiques, les traductions françaises de films américains ont toutes un point commun, le contresens total. En VO, La Charge héroïque réalisé par John Ford faisait référence à une tradition de la cavalerie américaine « elle portait un ruban jaune » (She Wore a Yellow Ribbon). Chez Raoul Walsh, la charge n’est rien moins que fantastique et donne, bien plus que le titre français, le ton tragique et pessimiste du film « ils sont morts dans leurs bottes ». Remarquablement sobre, l’œuvre fait la part belle aux scènes intimistes, en contraste avec des scènes d’action relativement peu nombreuses, comme si l’héroïsme du fameux général Custer interprété par Errol Flynn se traduisait plutôt dans sa personnalité de tête brûlée, bravache, peu enclin à l’obéissance que dans ses hauts faits. Dès la scène d’ouverture, le ton est donné pendant trente minutes, le film prend des airs de comédie légère et enlevée, filmée avec un rythme d’enfer et une aisance que même un Howard Hawks pourrait envier. Dialogues ciselés, personnages secondaires irrésistibles, blagues de potache…Rien du western classique, si ce n’est son héros, séduisant, charmeur, aussi habile à l’épée qu’à cheval et comparé aux plus grands Ulysses S. Grant en l’occurrence, même dans ses échecs scolaires.

Progressivement le film se transforme, au rythme impressionnant de l’ascension du cadet Custer, devenu général par une simple erreur administrative, puis conquérant son titre par sa bravoure. La succession très rapide de plans traduit l’imminence de scènes d’action, spectaculaires, surtout dans leur brusquerie. Les nombreuses batailles où s’illustre Custer lors de la guerre de Sécession sont à peine montrées, voire à peine évoquées, comme s’il ne s’agissait, au fond, que de détails. En revanche, Raoul Walsh s’attache avec insistance à l’histoire d’amour, à la fois drôle et parfaitement romantique, entre la jolie Libby avec Olivia De Havilland, la Marianne d’Errol dans Les Aventures de Robin des Bois et son Roméo. C’est dans ces scènes, où s’expriment le mieux sa détermination et sa droiture, que le cinéaste choisit de révéler le visage de héros « pur et dur » de Custer. À cet égard, la scène où Errol Flynn apparaît sur le perron de sa belle, enveloppé d’un halo de lumière, ou celle des adieux avant la dernière grande bataille, à Little Big Horn, comptent parmi les plus belles du film. Si Raoul Walsh préfère les scènes d’intérieur aux gigantesques batailles auxquelles on aurait raisonnablement pu s’attendre, c’est avant tout pour mieux correspondre à la personnalité historique ou romancée, peu importe de Custer. Son personnage, au fond, est un solitaire, incapable de s’adapter aux règles collectives de l’académie militaire de West Point, ni à celles de l’armée, il ne vit que pour mener la charge, seul à la tête de ses troupes. Même une femme adorée ne peut combler ce manque et elle doit se sacrifier pour lui, abandonner une vie facile et bourgeoise pour retourner avec lui sur le front. Walsh traduit ce sentiment tragique par un ralentissement du rythme et une atmosphère noire et sombre, lorsque Custer, démobilisé après la fin de la guerre de Sécession, se morfond dans l’inactivité. La prédominance des scènes intimistes a une autre fonction narrative celle de mettre en valeur la vraie fin héroïque avec la dernière charge et de la mort attendue, où Custer, resté seul après le massacre de son régiment et submergé par l’attaque indienne, s’effondre lentement. On a longtemps vu dans cette scène la preuve irréfutable du caractère « anti-indien » du film de Raoul Walsh. Il semble pourtant que cette vision soit partiellement fausse. La personnalité même de Custer dépeinte dans le film corrobore déjà un regard plus ambigu et plus profond : ce que Custer cherche dans l’armée américaine ne se traduit ni par un drapeau ni par un patriotisme bêta. Custer est un héros à l’ancienne, juste et brave, pour qui les lâches n’ont pas de couleur de peau. Lors de sa première rencontre avec le chef sioux Crazy Horse (Anthony Quinn, dans un de ses premiers rôles importants), Custer reconnaît sa valeur en le décrivant comme le « meilleur cavalier » du Fort où il vient de prendre ses fonctions. Si les Indiens sont dépeints, comme souvent, comme une foule ululant en haut des collines, parlant en petit nègre, ils sont aussi des hommes attachés à leurs terres, prêts à mourir pour sauver leurs traditions, et respectueux des traités (au contraire des Blancs). Custer voit en Crazy Horse un égal, que l’on doit traiter avec honneur. Il reconnaît d’ailleurs la justesse de la remarque d’un de ses cavaliers « les seuls vrais Américains ici sont ceux avec des plumes sur la tête »…

En 1948, John Ford fit un portrait beaucoup plus troublant de Custer rebaptisé, pour éviter la polémique, « colonel Thursday » en fou sanguinaire, haineux jusqu’à la mort dans Le Massacre de Fort Apache. Il n’est pourtant pas interdit de croire que le personnage d’Errol Flynn dans La Charge fantastique menait finalement, comme une évidence, à celui d’Henry Fonda dans Fort Apache. Le destin héroïque et fantastique de l’armée américaine commençait déjà à vaciller.

A l’entrée en guerre des Etats-Unis, Curtiz, maintenant réalisateur de prestige de la Warner, célèbre les valeurs nationales et l’effort militaire dans des comédies musicales mais surtout avec Casablanca (1942) il réalise un film romantique et nostalgique, Casablanca (trois Oscars en 1943) n’a rien perdu aujourd’hui de sa séduction et enchante toujours de nouvelles générations de spectateurs. Curtiz a su trouver en Humphrey Bogart un interprète idéal dans un rôle d’aventurier moderne, cynique et amer, mais néanmoins capable de se sacrifier pour la femme de sa vie (Ingrid Bergman). Certains des grands films de l’histoire du cinéma donnent l’impression qu’ils étaient destinés dès le début à être tels quels, qu’ils n’auraient pu être interprétés différemment ou mis en scène par quelqu’un d’autre. Et pourtant, parfois, un film n’aurait en rien dû être tel que nous le connaissons tous. Et c’est bien le cas de Casablanca…

Michael Curtiz (de son vrai nom Mihaly Kertész) naquit en Hongrie en 1888.

De 1912 à 1919, il contribua grandement à l’essor de l’industrie cinématographique hongroise, avant de devoir s’exiler en Autriche, pour des motifs politiques. En 1926, Jack Warner, qui avait vu son film Die Sklavenkônigin (L’Esclave-reine, 1924) l’invite à Hollywood. L’immigrant s’acclimatera rapidement, mais il gardera toute sa vie l’habitude d’émailler ses phrases de savoureux néologismes, restés légendaires. Signant une quarantaine de réalisations en moins de dix ans, Curtiz s’essaye avec succès aux genres les plus divers…Curtiz se réjouissait à la vue du sang, à tel point qu’il insistait pour que les épées ne soient pas mouchetées ! Ce jugement d’Errol Flynn est peut-être influencé par l’antipathie réciproque des deux hommes. Toutefois, Olivia de Havilland confirme pour sa part que le cinéaste se montra toujours « despotique et coléreux » d’un tempérament maniaco-dépressif, Curtiz sacrifiait peu en effet aux « contacts humains » mais son dynamisme, sa rapidité, son efficacité et son sens de l’économie allaient faire de lui le meilleur artisan de la Warner, pour laquelle il signera 45 films de 1930 à 1939.