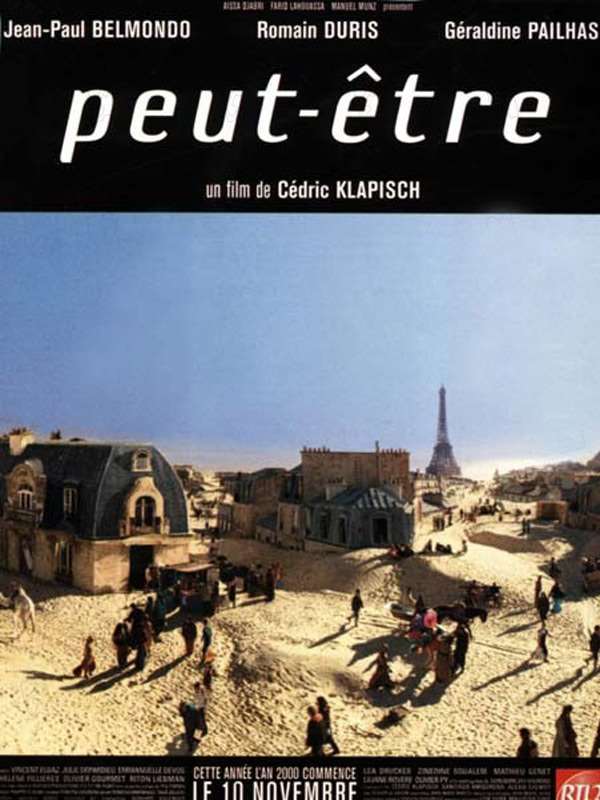

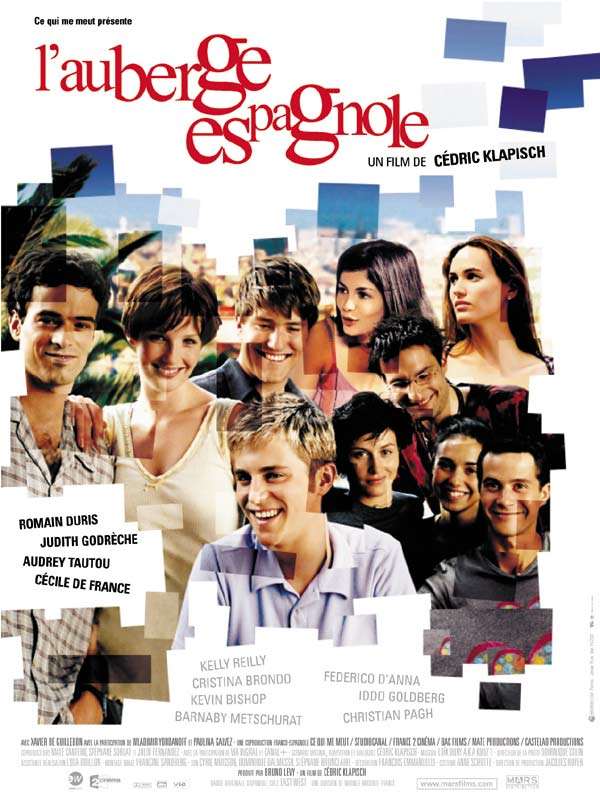

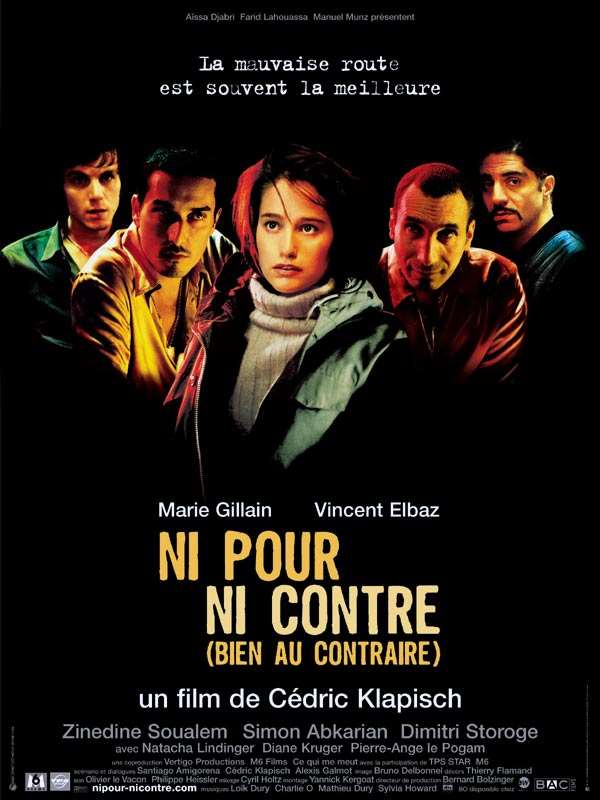

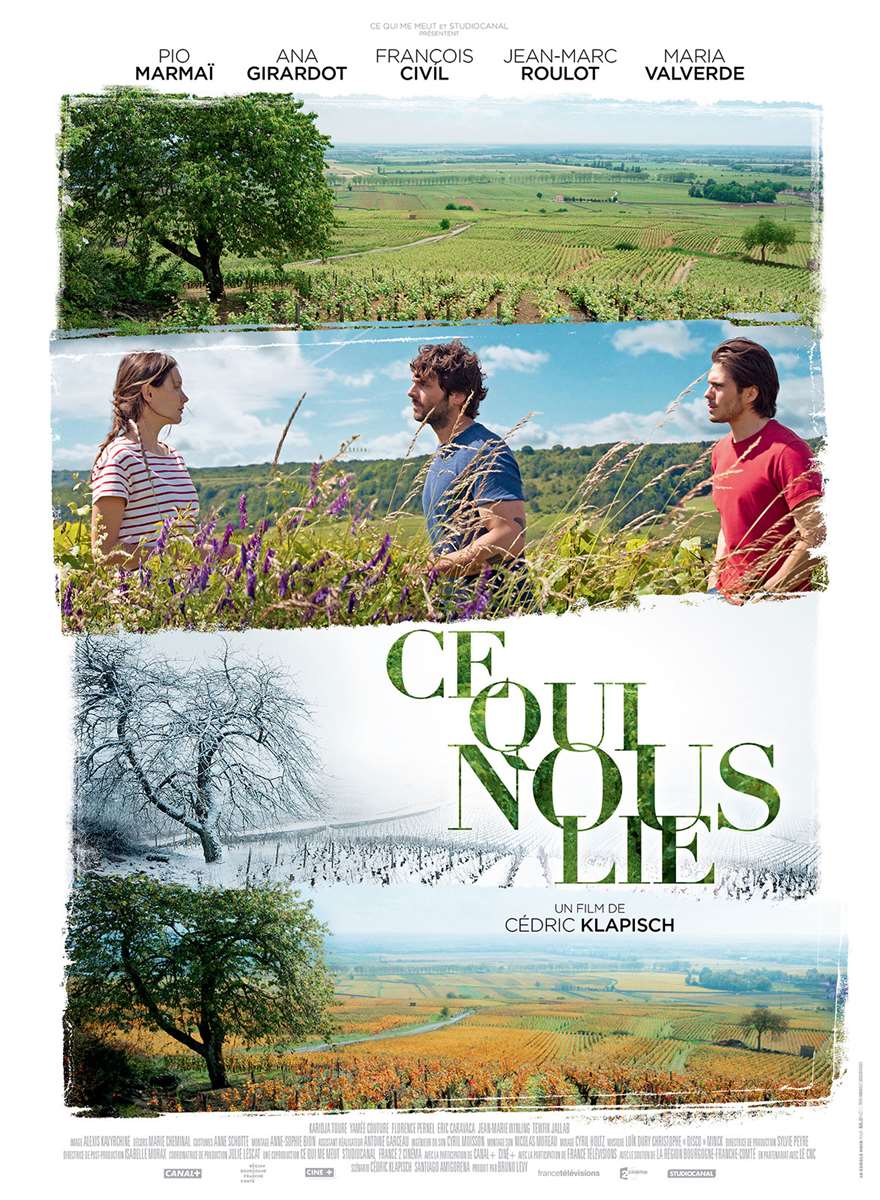

Cédric Klapish avec En Corps présente son 14ème film en 30 ans de carrière. Casse Tête Chinois en 2013 clôturait la trilogie de vie de Romain Duris/Xavier Rousseau débutée par l’Auberge Espagnole en 2002 suivi par Les Poupées Russes en 2005. So film En Corps achève une autre trilogie de vie débutée en 2017 avec Ce qui nous lie puis Deux Moi en 2019. Trois films sur la société d’aujourd’hui avec une jeune génération dans un Monde de plus en plus incertain. Après avoir vu avec plaisir tous ses films, j’ai le sentiment que Klapish réalise des films « malins » qui nous touchent mais sans nous entraîner vers des réflexions et des émotions puissantes mais parfois douloureuses. Un cinéma au bonheur simple sans autres prétentions que celle de nous rendre heureux après une séance de cinéma.

Cédric Klapisch est un maître dans le cinéma de la couleur et de la musique. Sa nouvelle œuvre, belle et optimiste, embellit l’amour et la jeunesse.

Dans la pénombre de l’avant-scène, Élise s’étire. Elle est concentrée, prête à affronter l’œuvre dansée qui s’exécute devant les spectateurs. Mais soudain, un regard détourné lui fait comprendre que son amant la trompe avec une autre…La faute de goût aurait voulu qu’elle chute immédiatement sur la scène. Mais elle rentre dans la musique, le cœur des décors, la magie des lumières, et jusque quasi la fin du ballet, s’engage dans la danse….Cédric Klapisch ne fait pas que raconter des histoires. Il invite ici ses spectateurs dans un ballet vivant prenant le temps de décortiquer les corps qui s’épanouissent sur le devant des théâtres.

Depuis toujours, Cédric Klapisch est le cinéaste de la jeunesse. Son œuvre a suivi près de trois générations de jeunes gens. Il les a accompagnés à Paris, dans des banlieues tristes ou même au milieu de vignes odorantes. Le cinéma de Klapisch ne vieillit jamais. Il sait parler aux personnes de son temps et son œuvre et, finalement, donne à voir l’évolution de la société toute entière depuis quarante ans, qui se bâtit sur les enchantements et désillusions de sa jeunesse. Le personnage d’Élise rappelle la candeur et la beauté de Garance dans Chacun cherche son chat. Les épreuves de l’existence sont des opportunités à la résilience, l’amour et la joie de vivre de nouveau. D’ailleurs, le cinéaste s’entoure de comédiens neufs et plus anciens. Il compose une sorte de symbiose des sens, une rencontre des générations, et croise la musique classique, le hip-hop et la musique contemporaine, sans que jamais le long-métrage ne bascule dans l’excès ou la démonstration.

En corps est une œuvre écrite et réalisée pour rendre le spectateur heureux. On sort de ce film réconcilié avec la ville, la campagne, la famille, la création. On ressort surtout débordant d’émotions et d’optimisme. Et avec la sensation que le cinéma est un art joyeux, au service du plaisir du spectateur et de la liberté. C’est un regard enthousiaste sur l’émancipation féminine. Il invite les filles et les garçons à s’assumer dans leurs difficultés, espoirs, limites et capacités. Il invite les jeunes à revendiquer leur autonomie affective et sociale pour construire la société de demain et s’adresse à toutes les générations sans clivage. Il offre un cinéma généreux, pétri d’humanité, avec cette fois une épure nouvelle dans la mise en scène et la photographie. Voilà donc un film qu’il faut aller voir en cette période sombre. En corps est une comédie haute en couleur qui donne la part belle à toutes les jeunesses qui ont traversé quarante ans de cinéma.

SECRETS DE TOURNAGE

Après le documentaire Aurélie Dupont, l’espace d’un instant, Cédric Klapisch a régulièrement fait des captations pour l’Opéra de Paris, dont une soirée intitulée Quatre danseurs contemporains (2018) où il a fait la connaissance du danseur et chorégraphe israélien Hofesh Shechter avec lequel il a créé une véritable complicité. À cette rencontre s’ajoute l’envie de faire un film de fiction sur la danse depuis vingt ans. Pendant le 1er confinement il monte les images prises par les danseurs de l’Opéra chez eux avec leurs smartphones Dire merci, un film collectif de 4 minutes « Le film devient viral et fait le tour du monde ». Son producteur, Bruno Lévy, l’encourage à se lancer dans En Corps.

Cédric Klapisch voulait de vrais danseurs qui jouent la comédie et non des acteurs qui dansent. Le choix de Marion Barbeau, qu’il avait déjà filmée dans un spectacle, a été une évidence...Il émane d’elle un naturel incroyablement touchant. Je sens que cette spontanéité peut être magnifique à filmer. Je sais évidemment qu’il y aura beaucoup de travail mais l’essentiel est là.

Après deux mois d’écriture, son scénario était trop dense et complexe et il a demandé à Santiago Amigorena avec lequel il écrit depuis Le Péril jeune de le rejoindre. Ils décident de faire confiance à une histoire assez ténue pour donner une vraie place à la danse et alterner narration et intermèdes musicaux. Les corps souffrent comme ceux des grands sportifs mais il ne faut pas oublier la notion de plaisir qui pour moi passe avant tout le reste. Je retiens plus l’idée de passion que l’idée de sacerdoce. On ne peut pas être danseur sans être tourné vers la vie. C’est un film sur le profond plaisir de celui qui danse pour s’élever, se dépasser accompagné par le plaisir du spectateur qui admire ce spectacle.

En Corps s’ouvre sur une séquence dépourvue de dialogues de quinze minutes consacrée à la danse…Je voulais imposer aux gens le fait de regarder de la danse, donc de ne pas être distrait par des dialogues. J’ai énormément travaillé sur cette entame, en reprenant les techniques du cinéma muet et en faisant confiance à la danse et au « langage du corps ». Comment faire rentrer les spectateurs dans le récit sans passer par le verbe ? C’était un défi passionnant à relever. Pour filmer il s’agit d’un travail d’éclairagiste de théâtre en s’appuyant sur les techniques de lumières pour le théâtre, avec ma caméra, je me suis concentré sur ce qui se passe dans la tête et par ricochet dans le corps d’Élise. Le début est lié à une sorte de combat entre le rouge et le bleu, entre le chaud et le froid. La fin est comme une résolution entre le chaud et le froid, comme si ce combat était enfin apaisé.

François Civil incarne un kinésithérapeute, amoureux d’Élise. C’est après l’avoir croisé en vacances par hasard que Cédric Klapisch lui a donné ce rôle…C’est sa coupe de cheveux qui m’a donné cette idée d’un kiné new-age, inspiré par ailleurs du personnage de coach incarné par Brad Pitt dans Burn After Reading des frères Coen, dont on ne sait jamais vraiment s’il est un peu bêta ou non.

La musique du film est signée Hofesh Shechter…C’était un peu naturel. Hofesh fait la musique de tous ces spectacles et dans la partie contemporaine du film, je savais que ce serait sa musique qui prendrait le dessus. Thomas Bangalter, membre des Daft Punk, est un ami de longue date de Romain Duris et très fan de la musique des spectacles d’Hofesh avec le désir d’une collaboration amicale. 80% de la musique du film vient d’Hofesh. Mais je sais que leur rencontre a été importante.

ENTRETIEN AVEC CÉDRIC KLAPISH

Le réalisateur avait déjà consacré un documentaire à l’étoile Aurélie Dupont, actuelle directrice de la danse de l’Opéra de Paris. Il a aussi fait beaucoup de captations de spectacles. Il a donc développé un vrai savoir-faire, même si, dit-t-il, « c’est super compliqué de filmer la danse et j’ai eu besoin de raconter une histoire avec ça et de partager ce plaisir. Beaucoup de spectateurs ne savent pas qu’ils aiment la danse. » Il a choisi de mettre en valeur plusieurs disciplines que l’on aurait tort d’opposer le classique, le contemporain, le hip hop. Cédric Klapisch a eu la chance de découvrir la danse très jeune grâce à ses parents qui avaient des amis danseurs. Sa société de production s’appelle Ce qui me meut. Et la danse fait incontestablement partie des choses qui l’émeuvent. Pour son film, il a engagé le chorégraphe israëlien Hofesch Shechter qui joue son propre rôle. Le réalisateur explique même qu’ils ont fabriqué le film ensemble. Une très belle scène donne à voir la façon dont le chorégraphe travaille avec le corps des danseurs, comme un potier le ferait avec sa glaise…Avec ce film, j’essaie de partager un plaisir et de vulgariser un monde méconnu d’après moi. Un monde beaucoup plus accessible qu’on ne le pense pour qui accepte de laisser de côté les préjugés du type « le tutu, c’est cucul ».

À l’heure où notre monde est menacé de dissociation, voire de désintégration, le nouveau film de Cédric Klapisch arrive à point nommé, comme une invitation vibrante à retrouver nos contours, nos points d’appui, et croire en notre capacité à nous renouveler et à mieux vivre ensemble. La force d’En corps, comme du cinéma de son auteur en général, est de dire des choses essentielles sans esprit de sérieux, et de le faire avec un sens du partage, une énergie et une joie communicatives. Avec simplicité, en somme.

En Corps un titre lacanien ? Encore est, d’ailleurs, le titre du livre XX du Séminaire de Lacan dans lequel il joue sur ces mots « en-corps »…Forcément, dès qu’on joue sur les mots, on est un peu lacanien. C’est un titre ouvert. Dans En corps, il y a toutes les symboliques et significations qu’on veut.

Pourquoi un film sur la danse ? Déjà parce que j’aime danser en soirées ! Plus sérieusement, depuis mon adolescence je cours les spectacles de danse contemporaine et j’adore ça. J’ai signé un documentaire sur la danseuse Aurélie Dupont et je connais les coulisses de ce monde. Ça fait bien 15 ans que j’ai envie de faire un film sur le sujet ! Avec la danse, l’effet est garanti. Il n’y a pas de mots mais on est emporté par la musique, les mouvements des corps…J’aime la danse depuis très longtemps pas en pratiquant, mais en “regardeur”. Quand j’étais adolescent, j’allais voir Merce Cunningham, Carolyn Carlson, Richard Brown, Pina Bausch…J’ai connu l’évolution de la danse contemporaine jusqu’à aujourd’hui, l’École belge et l’École israélienne avec Hofesh Shechter qui se retrouve dans le film ; des gens comme Ohad Naharin, Sharon Eyal…De fil en aiguille, j’ai eu une espèce de culture de danse contemporaine. Et puis j’ai toujours eu des amis danseurs et assez tôt, j’ai filmé la danse à l’Opéra de Paris, dont on ne sait pas qu’elle donne 50% de classique et 50% de contemporain…En fait, il y a eu toute une série de choses dont je voulais parler et qu’il fallait montrer.

L’univers de la danse reste méconnu et souvent propice à préjugés…C’est incroyable qu’il n’y ait pas plus de gens qui soient fans de danse. La danse classique a souvent été, à tort, considérée comme féminine…Et les hommes ont toujours plus de mal avec la danse, mais ça évolue grâce au hip hop qui est un genre mieux accepté. Donc c’est vrai que cet art développe des préjugés, soit par son aspect guindé, soit sur son côté sexué. Mais il me tenait à cœur de montrer que la danse peut parler à tout le monde.

Votre film est à entrées multiples. Oui, et il y a surtout la thématique de la deuxième vie. Ça me fait penser aux jeux vidéo et à cette phrase que prononcent souvent les joueurs « J’ai encore deux vies ». Je trouvais intéressante cette idée d’un changement de vie dans une trajectoire de danseur, comme c’est le cas de beaucoup de grands sportifs. La retraite, pour l’instant, d’un danseur d’opéra en France est fixée à 42 ans. Cela oblige à se renouveler. Que veut dire, dès lors, avoir « plusieurs vies » ?

Se côtoient dans En corps quantité de sujets fondamentaux, relatifs au changement de paradigme que nous vivons comme le rapport au temps présent, les liens entre le corps et l’esprit, le besoin de beauté, les schémas obsolètes du patriarcat, l’importance de l’entraide et l’idée de réconciliation avec soi-même et les autres…C’est mon idée du cinéma d’améliorer le vivre ensemble. Il y est question de réconciliation entre les générations, entre les sexes, entre le corps et l’esprit, entre le noble et le vulgaire. Il y est question d’y réconcilier les contraires.

Tout en prenant soin d’être accessible à tout public, au risque d’être jugé simpliste…Le simplisme m’intéresse. Je crois que la sophistication d’une pensée ne s’effectue que s’il y a une simplicité. C’est le problème, pour moi, de beaucoup d’intellectuels français, qui pensent que la complexité est un but. Or, le but, c’est la nuance. La nuance est complexe et intègre la simplicité. Ce n’est pas si simple à comprendre. Je pense qu’il ne faut pas avoir peur de la simplicité. Il y a un bel exemple pour appréhender cela : Einstein, qui était allemand et s’est beaucoup exprimé en anglais, écrivait en allemand, faisait traduire ses textes en anglais, puis à nouveau en allemand, il faisait son discours avec un texte deux fois traduit. Son but, disait-il, n’était pas d’avoir une pensée complexe, mais une pensée simple. Et j’ai toujours trouvé ça brillant. Une personne brillante, à mes yeux, n’essaie pas d’être complexe. Ce dont Einstein parle, bien entendu, est très ardu, mais il est intelligible. Cela en dit long sur son intelligence. Je trouve génial son système de double traduction, qui fait passer sa pensée au tamis pour en atteindre le substrat.

Qu’est-ce qui vous anime à ce point dans la danse pour avoir envie de la filmer, que ce soit en documentaire ou en fiction ? Ce n’est pas un hasard si j’ai appelé ma maison de production et mon court-métrage Ce qui me meut. Il y a un lien entre la cinématographie, qui est l’écriture du mouvement, et l’émotion, qui nous fait bouger. En anglais, bouger et être ému, c’est le même mot « to move » et « to be moved ». Ce que j’aime dans la danse, c’est qu’elle est énergisante. Ce n’est pas juste l’énergie des gens qui dansent, mais une énergie qui se transmet. C’est sans doute aussi l’une des fonctions du cinéma, qui est l’écriture associée au mouvement. Danse et cinéma sont intimement liés.

Est-ce aisé de filmer la danse ? Ce qui est critique quand on la filme, c’est de filmer les pieds, car c’est le départ du mouvement. Ce sont soit les appuis, soit l’impulsion, soit l’ancrage. Quelle que soit la danse, filmer le pied ou non est une question fondamentale pour un réalisateur. Quel est le rapport au sol ? Prend-on une impulsion pour s’échapper du sol ? Reste-t-on sur une pointe pour jouer sur le déséquilibre ? Ou a-t-on les deux pieds ancrés ? Ce sont des questions très pratiques, qui deviennent vite métaphysiques. La danse africaine, par exemple, est plus ancrée dans le sol, plus percussive, la danse classique est davantage élancée, tournée vers le ciel, plus aérienne ; la manière dont on définit son rapport à la terre, à l’air ou au ciel décrit des philosophies différentes.

La nourriture associée à la convivialité est au cœur de votre film. C’est quelque chose que j’ai découvert en réalisant Ce qui nous lie. Le côté terrien des produits de la terre, de la cuisine et du vin permet de parler de la transcendance. Il y a là quelque chose qui est issu du mariage entre la nature et l’Homme, qui fait que, d’un coup, un produit susceptible d’animer nos sens et qui porte en lui la complexité du temps qui passe, émerge. Quand on traite de l’alimentation ou de quelque chose d’aussi sophistiqué que le vin, on parle de simplicité et de métaphysique combinées. Je trouve que c’est une bonne façon d’aborder simplement des choses complexes.

Quelle est votre définition personnelle de la grâce ? Je pense que c’est le mot indéfinissable par excellence. C’est une sorte de transcendance du corps. C’est quand le corps essaye d’échapper à la gravité, au poids, à la physicalité que cela devient spirituel. C’est donc forcément un moment qui relève du ressenti et qui est difficilement descriptible. La grâce est ce que l’on ressent quand survient l’envol, quand on est emporté par des gens qui dansent. On peut être gracieux en danse classique comme en danse africaine, mais pas de la même façon. En danse africaine, cela va être rythmiquement, le danseur peut entrer dans une forme de transe, en danse classique, la grâce peut provenir d’un bras qui n’a pas de poids, d’une arabesque. On peut dire d’un skieur, d’un joueur de tennis ou d’un footballeur qu’il est gracieux. Je trouve Verratti et Messi gracieux.

La grâce est un peu le point culminant de l’humanité.

C’est l’humain trop humain lorsqu’il se rapproche des dieux.

Vos comédiens sont tous formidables. Denis Podalydès est particulièrement touchant. Il incarne avec une grand simplicité un père aimant, mais incapable de dire son amour à ses filles, un homme qui croit davantage aux forces de l’esprit qu’aux pouvoirs du corps…Le talent de Denis Podalydès et c’est le chemin d’une vie est d’avoir réussi à atteindre ce que les Américains appellent le less is more. Il ne fait presque rien et ce presque rien est expressif, signifiant et fort. Il y a quelques plans dans le film où il est proche de ne rien faire et personne ne peut y parvenir comme lui. Il confine au brio absolu de l’acteur. Denis a atteint avec les années une sorte de minimalisme du jeu qui lui permet d’atteindre parfois une puissance comique folle. Son jeu est construit, habité.

Contrairement à son personnage, celui de Muriel Robin ne trouve pas les mots pour exprimer l’idée de la jouissance dans une séquence-clé du film. D’ailleurs, la jouissance est ce dont parle Lacan dans Encore…Oui, elle ne trouve pas les mots pour parler de l’harmonie, de l’accord parfait où tous les sens sont stimulés, nourris. Elle ressent une forme de jouissance en cet instant où ce qu’elle mange, boit et voit est bon et beau ; elle est dans une forme d’extase. Il y a là un moment parfait, une espèce de summum épicurien qu’elle éprouve fort dans son corps et qui lui donne la sensation de s’envoler. J’ai flashé sur elle en la voyant à la télé ! Il y avait un documentaire sur elle, où elle dévoilait ses failles. J’ai découvert quelqu’un d’hyper émouvant. Je la savais drôle, avec un sens inné de la comédie, mais je ne me doutais pas que c’était une si grande actrice. En tournant avec elle, j’ai vu la dose d’émotions qu’elle met dans les scènes, c’est incroyable. Il y a une fascination réciproque, quelque chose de facile entre nous. On s’aime beaucoup !

Il n’y a aucune doublure sur ce film. J’ai voulu faire l’inverse du film Black Swan. Dans En Corps, les danseurs assurent les chorégraphies et jouent la comédie ! C’est un film hybride car se donnent la réplique, des acteurs comme Denis Podalydès, Pio Marmaï ou François Civil, qui dansent de manière catastrophique, et Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris qui n’avait jamais appris un texte…Moi j’aime révéler des gens et Marion sort du lot. Elle est captivante. Personne ne bouge comme elle !

Vous avez tourné en 2020, en plein confinement. Cela a-t-il eu un impact ? Très étrangement, la crise sanitaire nous a aidé. On a été galvanisé par l’arrêt des spectacles…Tous les danseurs, qui d’ordinaires ont des plannings dingues, étaient au chômage, et les acteurs ne demandaient qu’à travailler. Ce projet a mis toute l’équipe dans un état d’euphorie. Les gens étaient disponibles, heureux de se retrouver. Puis j’ai pu tourner dans des lieux qui, en temps normaux, ne sont pas accessibles comme le Théâtre du Châtelet.

La notion de super-héros est évoquée à deux reprises dans vos dialogues…Le chorégraphe Hofesh Shechter dit que la fragilité est un super-pouvoir. Je suis parti d’interviews de danseurs qui ont dépassé leur niveau de danse en acceptant leur fragilité. Là aussi, c’est l’aboutissement d’une vie. Quand on débute, on cherche à se muscler, à s’assouplir, à faire un travail perfectible sur son corps, puis arrive un moment où, quand on est gêné par ses faiblesses, on comprend qu’il faut les utiliser pour aller plus haut. C’est ce qu’on appelle le lâcher-prise en danse contemporaine. Pour aller au-delà de la perfection, il faut accepter d’être fragile, même si cela peut sembler contradictoire a priori.

Y a-t-il eu un déclic à l’origine de ce scénario ? Cela fait quinze ans que j’y pense. Hofesh Shechter dit travailler comme le pétrole, par sédimentation, et pour moi, ce fut pareil. L’écriture de ce scénario, ce furent des couches successives, qui ont mis du temps à s’imbriquer les unes aux autres. Il y a des choses que je voulais faire il y a dix ans et que j’ai transformées. Je me suis nourri de la crise du Covid, de l’état de la société aujourd’hui, des rapports hommes-femmes, qui ne sont pas les mêmes qu’il y a cinq ans, des choses comme ça, qui se mêlent de manière organique. L’idée était de mélanger tous ces sujets pour les coordonner et faire un film sur la danse et sur la vie, qui, j’espère, est cohérent et propose un regard sur la famille et sur la liberté.

Au-delà de la danse, l’écriture du corps en mouvement vous intéresse depuis vos débuts mais vous l’aviez toujours traitée par le documenteur avec le court métrage Ce qui me meut (1988) ou le documentaire en signant les portraits d’Aurélie Dupont ou Renaud Lavillenie. Vous a-t-il fallu un travail d’appropriation d’images documentaires avant de passer à la fiction ? J’ai mis du temps à trouver la solution. On a justement beaucoup discuté de ça avec Santiago Amigorena, mon co-scénariste. L’idée quand on fait de la fiction, c’est d’arriver à trouver quelle histoire on raconte. Quand j’ai fait le portrait d’Aurélie Dupont, je la suivais, je filmais les spectacles et sa vie…Ne serait-ce que la voir s’échauffer le matin, pour moi, c’est un spectacle et il n’y a pas besoin de raconter une histoire avec ça, c’est juste beau à regarder. Ici, il fallait raconter une histoire et ça faisait 15 ans que je cherchais quel histoire je pouvais raconter. Et c’est vrai que Ce qui me meut, qui est aujourd’hui le nom de ma maison de production, ça part d’un court-métrage que j’ai fait sur Étienne-Jules Marey, un médecin physiologiste qui invente le cinéma parce qu’il cherche un outil médical pour étudier la locomotion chez le cheval, chez l’homme. Il se trouve qu’ensuite, les Frères Lumière ont utilisé cette caméra pour faire le cinéma, mais la caméra que Étienne-Jules Marey a inventée, c’était bien pour étudier le mouvement. Et la cinématographie, pour écrire le mouvement. Tout ça m’intéresse dans le rapport du cinéma qui montre le mouvement d’où le générique qui montre le corps au ralenti, presque en photographie. Et la difficulté c’était d’arriver à fabriquer de la fiction. J’ai mis du temps, mais j’ai l’impression que j’ai réussi dans ce film là inventer une histoire à l’intérieur. Beaucoup de choses se sont résolues quand je me suis dit qu’il fallait partir de l’accident, puis dérouler en inventant le personnage du kiné, la période où on lui dit qu’elle ne pourrait pas redanser…Beaucoup de danseuses m’ont raconté cette histoire dont une amie de Marion Barbeau ; Aurélie Dupont à qui on a dit qu’elle ne pourrait plus jamais danser, et puis Pina Bausch qui l’a convaincue qu’elle pourrait à nouveau…Tout a été nourri par des histoires réelles.

Le début du film, n’est pas dialogué pendant un quart d’heure. Quel enjeu d’écriture et de mise en scène cela induit-il ? Tout ce début reprend les codes du cinéma muet…Son copain vient l’embrasser, donc on comprend qu’elle a un copain. Ensuite, il s’éloigne, elle se prépare pour le spectacle. Au début du spectacle, les coulisses, et à nouveau son copain mais avec une autre fille. Du coup sa réaction à la tromperie, on la comprend visuellement. Et il y a une sorte de suspense parce qu’il faut qu’elle rentre sur scène, qu’elle danse car elle est le personnage principal. On utilise un suspense presque hitchcockien, on est là à la fois pour regarder de la danse, et une histoire se passe derrière la danse. Quand j’ai trouvé cette idée pour le début, j’étais heureux parce c’était la clef pour mélanger danse et histoire. Après, à l’écriture, c’était totalement abstrait, parce qu’on a écrit avec Santiago une succession d’actions. J’avais presque envie de faire un pré-montage parce qu’en fait j’étais vraiment rivé à la musique : il y avait un passage de La Bayadère que j’aimais beaucoup qui durait 1’52’’, il fallait que la séquence dure 1’52“. Donc c’était super compliqué et ça l’a été jusque à la fin du montage parce qu’on ne savait pas si cette introduction allait durer 3, 5, 7 ou 15 minutes. À mon avis, on aurait pu tenir encore plus, mais ce qui est compliqué, c’est le choc que l’on fabrique au spectateur en commençant à parler ensuite, plus on le retarde, plus c’est bizarre. Parce que on a l’impression d’entrer dans un autre film.

Avec Santiago Amigorena vous avez en plus intégré un autre “auteur“ en la présence du chorégraphe Hofesh Shechter ? Pour l’écriture, on n’a pas pas travaillé avec Hofesh il a par contre participé sur les répétitions des spectacles en Bretagne. Il m’avait donné toutes les vidéos de ses spectacles, je disposais à la fois des chorégraphies mais aussi des musiques puisqu’il compose les siennes. Et j’avais choisi deux spectacles pour ce qu’ils racontaient au niveau des gestes. Notamment une partie de Grande Finale, Dead duets le duo de la mort, où des hommes essaient de faire revivre leurs femmes mortes en les faisant danser. Cette idée, je l’ai trouvée tellement belle, tellement en relation avec ce qu’on racontait…C’était très signifiant qu’elle recommence à danser avec ça. Donc j’ai dit à Hofesh qu’on allait travailler là-dessus et lui a répété comme ça. Mais ce sont des choses qui sont presque du documentaire dans le film, j’utilise une séance de travail où il transmet à Marion Barbeau cette chorégraphie, et où la troupe qui travaille autre chose, ne connaît pas non plus ce ballet. Donc je filme son cours, ces séances de travail, c’est du documentaire pur. En corps est un peu bizarre parce qu’il répond à trois logiques avec les moments de fiction écrits et dialogues, les moments de captation où je suis en train de filmer La Bayadère ou Political Mother à la fin du film et puis des moments documentaires. Ce sont trois langages assez différents, et le film est le mélange de ces trois façons de filmer. C’est qu’il y avait déjà dans Ce qui nous lie, où il y avait presque une semaine de tournage documentaire de vendanges, j’avais inséré des scènes avec Pio Marmaï, Ana Girardot et François Civil qui donnent des conseils aux vendangeurs. Pareil dans Ma part du gâteau, avec une scène au milieu des traders, où mes personnages sont réellement en train de faire des transactions de trading. J’aime bien jouer avec les frontières du documentaire et de la fiction car ça crée une tension, une réalité. Et là, dans le cadre de la danse, c’était évident qu’il fallait filmer en documentaire.

Vous célébrez la grâce par la danse ou la musique ; la félicité à travers les plaisirs gastronomiques ou la contemplation d’un coucher de soleil. Y avait-il le désir de montrer l’importance de la culture et du beau dans la vie, après la période que nous avons traversée ? Je ne l’ai pas réfléchi comme ça, mais oui. On avait tellement été privé de sortie de chez soi et de spectacle, qu’un coucher de soleil devenait un spectacle. Pourtant, quand je filmais les gens qui regardaient le coucher de soleil et le couple qui s’embrasse, je me disais que ça faisait cliché. Et en fait, je l’ai laissé dans le film parce que…ça fait du bien, quoi ! C’est vraiment la simplicité qu’on a essayé d’avoir à l’écriture. Il fallait que l’histoire soit simple. Et finalement, l’audace, c’était d’accepter les choses très simples.

UN AVIS TRÈS CONTRAIRE…

UN KLAPISH CLAQUÉ. par Geoffrey Crété

RAT DES VILLES, RAT DÉCHANTE…

Entre les chassés-croisés people de Paris et son Casse-tête chinois new-yorkais, pour conclure sa trilogie à succès, Cédric Klapisch avait certainement touché aux limites de son petit cinéma, devenu trop grand pour lui et ses personnages. Après la relative folie des grandeurs, il y avait donc eu une pause, et un retour aux sources. En 2017, Ce qui nous lie avait relancé la machine à Klapisch, avec une histoire de sang et de vin, centrée sur deux frères et une sœur dans les vignobles. En 2019, Deux moi avait remis de l’eau dans le moulin de la tendresse, avec une fausse comédie romantique et vraie belle réflexion sur la solitude des villes. Moins de gens, plus de douceur, le réalisateur du Péril jeune, Chacun cherche son chat et Un air de famille avait retrouvé son créneau pour raconter l’extraordinaire dans l’ordinaire. En corps était une nouvelle pièce a priori parfaite, comme une continuation et même un trait d’union, à cheval entre la ville et les champs, entre le rire et les larmes, entre l’intrigue solo et le film de bande. Cette histoire de danseuse classique blessée, qui doit se reconstruire suite à un traumatisme sentimental et physique, et s’isole dans la campagne pour élargir ses horizons au milieu d’une famille de substitution, semblait dans les cordes de Klapisch. Peut-être un peu trop, puisque c’est une déception.

PLACE DE CLICHÉ…

Premier problème…L’écriture, aussi boiteuse qu’Élise. Comme si Cédric Klapisch et son fidèle compère Santiago Amigorena avaient peur de ne pas souligner le sens pourtant évident dès les premières minutes. Tout commence par une trahison amoureuse, découverte dans les coulisses de l’opéra, dans un jeu de miroir entre réalité et spectacle. Sur scène, sous les yeux du public ébahi, Élise s’écroule face à son partenaire de jeu et de vie, celui qui l’a trompée et l’a fait vaciller. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre l’enjeu…L’étoile est tombée à terre, et va devoir apprendre à se relever d’une blessure physique et symbolique. Pourtant, quelques scènes plus tard, un personnage vient dérouler la note d’intention, avec une réplique difficilement tenable…La blessure de ton cœur est aussi la blessure de ton corps, et tu vas devoir chercher un nouvel appui pour avancer. Non seulement Cédric Klapisch a entre les mains une histoire très (trop) simple à décrypter, mais ils semblent en plus de ne pas lui faire confiance et pas plus qu’au public. Quitte à enlever la moindre miette de subtilité et de sous-texte, pour sombrer dans le niais comme la petite leçon de vie de Muriel Robin au petit matin du départ. En parlant de lourdeur, le film repose en plus sur une opposition ni très fine, ni très originale, entre la danse classique et la danse contemporaine. Le premier monde est celui des élites, des villes, des carrières, et des corps tendus. Le deuxième est donc bien évidemment celui des petites gens, simples et sincères, libres et spontanés, qui aiment boire et manger. Sans surprise, l’héroïne se libère et se réinvente, elle réapprend à vivre, bouger, respirer et aimer, au rythme de chorégraphies intenses, presque tribales, et ancrées dans la terre et le terroir par opposition aux illusions des couloirs chics de l’opéra. À moins d’y croire d’emblée sans chercher plus loin, la formule est vite indigeste.

JE DANSE LE NIAIS…

En corps échoue aussi à un autre endroit typique du cinéma de Cédric Klapisch et la petite constellation des émotions et des personnages. Romance avec un danseur, lien à réparer avec le père, relation pseudo-maternelle avec la propriétaire des lieux, amitié intense avec une ex-danseuse haute en couleur et son petit ami tout aussi décalé, c’est un festival de bons sentiments et une valse de clichés, choses que Klapisch a toujours su exploiter avec une certaine sensibilité. Mais ici, la magie ne prend pas. Peut-être parce que le scénario aligne trop les seconds rôles et les sous-enjeux, en ouvrant de petites parenthèses…Un danseur à rembarrer, les deux sœurs en miroir, l’amie et son copain potentiellement gay, pour la plupart dispensables une fois sur la ligne d’arrivée. Ou peut-être parce que le film traîne une grosse casserole avec le personnage du kiné interprété par François Civil, qui fait désormais partie des meubles chez Klapisch. C’est sans nul doute le pire élément du film, balloté à droite à gauche comme un bouffon, afin de soutirer quelques sourires dans des situations dignes d’une comédie de troisième zone comme le hurlement dans le couloir. Quand arrive la dernière couche de miel, avec le fantôme d’une mère absente comme clé de voûte du personnage et l’option flashbacks platement écrits et mis en scène, En corps s’enlise pour de bon. Et le coup fatal viendra avec la voix off finale, qui ramasse le propos avec de mièvres mots de conclusion. La solidité de Marion Barbeau, véritable danseuse qui porte le film sur ses épaules, n’y changera rien. Ce film est à l’image des excellents Pio Marmaï et Souheila Yacoub, et Muriel Robin, parfaite en bonne dame dont la grande gueule cache bien sûr un grand cœur. L’effet est tellement facile que le petit sourire arrive presque comme un réflexe primaire. Mais ça ne suffit pas. Il manque une touche de cœur et de corps à cette chorégraphie carrée, qui déçoit d’autant plus que la musique est co-signée par Hofesh Shechter célèbre chorégraphe, qui joue aussi le premier rôle masculin et Thomas Bangalter fameuse moitié du duo Daft Punk. Une rencontre qui promettait un beau clash sonore et sensoriel, teasé dans l’étonnant générique…puis, plus rien ou si peu.

Marion Barbeau n’est pas « juste » première danseuse de l’Opéra de Paris. À 31 ans, elle est aussi à l’affiche de “En Corps”, le dernier film de Cédric Klapisch, où elle interprète le rôle principal. Son personnage, Élise, est elle aussi une grande danseuse classique. Lorsqu’elle se blesse au cours de la première représentation de son nouveau spectacle, le diagnostic est sans appel, elle ne pourra plus danser. Entre désespoir et nécessité de se réinventer, elle rencontre par hasard la compagnie du chorégraphe de danse contemporaine Hofesh Shechter, qui donne à sa passion pour la danse une seconde chance. Dans la vraie vie, Marion Barbeau a aussi su sortir de sa « zone de confort », la danse classique, pour se métamorphoser en danseuse contemporaine et s’improviser actrice avec brio.

ENTRETIEN AVEC MARION BARBEAU

À 31 ans et Première danseuse à l’Opéra de Paris, tu es actuellement à l’affiche dans le rôle principal de En Corps, le dernier film de Cédric Klapisch…Comment t’es-tu retrouvée dans un tel casting ? J’ai rencontrée Cédric Klapisch car c’est un habitué de l’Opéra. En 2008, il a suivi le travail d’Aurélie Dupont, danseuse étoile, pour réaliser son documentaire sur elle. Des années plus tard, en 2018, il a aussi assisté au spectacle de Hofesh chorégraphe de danse contemporaine dans le film et dans la vraie vie dans lequel je dansais. Il me semble que c’est leur rencontre qui a fait que le film a commencé à germer plus concrètement dans son esprit. Ensuite, le fait que j’aime aussi le cinéma nous a assez vite liés Cédric Klapisch et moi, alors il m’a proposé de passer le casting pour son film.

Tu as commencé à danser à 5 ans. Est-ce que tu as tout de suite sû que tu voudrais en faire ton métier ? Je n’ai pas eu le déclic du style…« C’est ça que je veux faire quand je serai grande ! » en voyant un spectacle ou autre…Je me suis plutôt mise à la danse pour faire comme ma grande sœur. À côté de la danse, j’étais aussi curieuse de pleins d’autres choses, comme le dessin. Je voulais même être dessinatrice de bande-dessinée. C’est à 9 ans, une fois entrée au Conservatoire de Paris, que j’ai compris que je serais danseuse professionnelle. Déjà, à cet âge, je passais des concours de temps en temps pour le “plaisir” et je me souviens qu’à l’issue d’un concours, le jury a convoqué ma mère en lui disant que ne pas me présenter à l’Opéra “serait un crime”. C’est vraiment à ce moment-là qu’on s’est dit qu’il y avait un truc à creuser…J’avais d’ailleurs complètement oublié cette anecdote, c’est mon père qui me l’a rappelée il y a quelques jours.

J’imagine qu’une fois qu’on a fait un tel choix de vie, le chemin est tout tracé dans le domaine de la danse ? Oui, mais cela ne veut pas dire que je n’ai jamais douté de cette voie. À l’école de danse et une fois dans le corps de ballet de l’Opéra à 17 ans, ça n’a évidemment pas toujours été facile, mais je ne remettais rien en question. C’est plutôt à partir de mes 25 ans que j’ai commencé à me demander si j’avais vraiment envie de rester à l’Opéra…J’avais envie de jouer des rôles classiques et ça n’arrivait pas assez vite pour moi. Je sentais que ça tardait et ça m’inquiétait, surtout que les carrières des danseur·se·s sont tellement courtes…! Je me suis dis « j’ai vingt-cinq ans, c’est maintenant qu’il faut que je danse ! » C’est d’ailleurs ce qui fait peur à Élise dans le film, une fois qu’elle se blesse. Et puis, en parallèle, je commençais à m’intéresser de plus prêt au contemporain, qui me plaisait de plus en plus.

Tu n’as donc pas commencé le contemporain en vue du tournage de En Corps ? Non, à l’Opéra, on nous enseigne le classique et le contemporain depuis toujours. Mais, comme Élise dans le film, j’ai rencontré Hofesh Shechter. C’était en 2018 et, suite à cela, on m’a proposé de travailler une pièce de Hofesh intitulée Not looking back. Nous avons eu la chance de pouvoir nous dédier exclusivement à cette chorégraphie pendant trois mois, ce qui n’arrive que très rarement à l’Opéra. On a bossé comme des dingues. Même si j’avais déjà fait du contemporain avant, c’est à ce moment-là que ça a été à la fois une révélation et une transformation. Ça a vraiment changé ma vie.

Quand on t’entend parler de ton parcours, on a l’impression que tout a été plutôt fluide, sans obstacle…Et pourtant, il y a aussi eu pas mal de difficultés ! Les concours internes de l’Opéra de Paris étaient sans aucun doute les moments les plus difficiles. Pourtant, quand on passait des examens à l’école pour changer de division, je me souviens que je les appréhendais vraiment avec insouciance, comme un jeu. Une fois entrée dans le corps de ballet, c’est autre chose ! C’est une période extrêmement pénible car c’est comme si on était dans un monde parallèle et qu’on travaillait énormément en plus de tout le reste, des cours, etc. On se lève et on fini de s’entraîner à des horaires pas possibles du style 5h-22h, c’est la guerre pour réserver des salles…

On entend souvent que c’est un milieu où il y a beaucoup de compétition, de dureté entre les danseurs et danseuses…Il n’y a qu’à voir un film comme Black Swan ! Est-ce un mythe ou une réalité ? Ce n’est pas à ce point ! Naturellement, puisque nous concourons les uns contre les autres, nous sommes en compétition et souvent comparées. Mais tout se joue dans l’état d’esprit. Plutôt que de juger sa pratique. En tout cas, la compétition ne m’a pas empêchée de rencontrer celle qui est devenue ma meilleure amie à l’école de l’Opéra. Avec elle, il n’y avait aucune rivalité, même en pleine période de concours.

As-tu toujours eu confiance sur le plan professionnel ? Disons que ma confiance s’est un peu évanouie avec le temps. Quand j’étais petite, je me mettais la pression mais, je savais que j’étais dans mon élément, que ça fonctionnait, j’étais encouragée par mes professeurs…Bref, je stressais un peu avant les examens, mais c’était plus pour la forme. Arrivée dans le corps de ballet, j’imaginais que je pouvais monter de grade en grade en une fois, sans savoir que c’est très rare. Alors quand j’ai échoué pour la première fois, forcément, ma confiance en a pris un coup. Et pourtant, je ne regrette rien, car si j’étais montée plus vite, j’aurais peut-être été une danseuse exclusivement classique. Or, plus on évolue vite, plus on a des responsabilités dans des ballets classiques. Si ça s’était passé comme ça, je n’aurais pas eu la possibilité de travailler autant la danse contemporaine en parallèle du classique.

Comment as-tu fait pour reprendre confiance en toi quand tu en manquait ? J’ai travaillé ! C’est le passage à l’action qui m’a toujours rassurée en cas de doute ou de stress. Et puis, j’ai changé ma façon de penser. Je me souviens d’un concours qui s’était plutôt mal passé, c’était comme si je m’étais dédoublée sur scène, que je me regardais danser, que j’anticipais tout de manière pessimiste…Après cette expérience, je me suis dit « Plus jamais ça ! » Depuis, j’ai abordé les concours de manière totalement différente. J’ai fait tout un travail mental et essayé de créer des automatismes dans ma tête. Désormais, quand je fais face à une difficulté sur scène, c’est comme si je remplissais mon cerveau d’une pensée positive pour éviter de m’accrocher à un autre type de pensée qui me desservirait. Il ne faut jamais oublier qu’on peut se parler, qu’on peut choisir la voix qu’on écoute dans sa tête. J’essaye aussi de faire des exercices de respiration. On a tendance à omettre l’importance de respirer et c’est incroyable de voir l’effet qu’une grosse expiration peut faire !

J’imagine que tu as toujours eu un rythme très soutenu, une hygiène de vie très exigeante…Est-ce que ça a parfois été frustrant ? Je n’ai ressenti aucune frustration ! Je me souviens de ma dernière année d’école, à cette époque, j’ai fait la fête tous les week-ends. Tant qu’on assumait et qu’on était en forme en cours le lendemain, ça ne posait de problème à personne. En revanche, je pense que ça a été plus difficile pour ma famille, surtout petite. Je me souviens que ma première professeure de danse m’interdisait pas mal de choses, comme faire du vélo pour ne pas faire gonfler mes cuisses ! Un peu compliqué lors des vacances en famille. Même aujourd’hui, quand je m’absente à cause d’une représentation ou que je dois me reposer, ça n’est pas toujours facile pour eux de faire sans moi. Mais maintenant que j’ai un pied hors de l’Opéra, j’ai l’impression que c’est un peu moins problématique.

As-tu l’impression d’avoir un travail ordinaire ? Je ne sais même pas ce que c’est d’avoir un travail “normal”…Par exemple, mon père me dit souvent « Mais tu te rends compte, tous les soirs, on t’applaudit ! Moi on ne m’applaudit pas quand je sors de mon cabinet…! ». C’est bien d’avoir des petites piqûres de rappel, ça m’évite d’être blasée.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le métier de danseuse ? La connaissance de mon corps ! J’ai de la chance de pouvoir exprimer des émotions à travers mon corps, en lâchant totalement prise. Paradoxalement, je trouve ça super agréable de pouvoir tester les limites de mon corps, de mes articulations, d’aller autant au bout des choses…Par exemple, après avoir dansé une des pièces de Hofesh, on est tellement éreintés que ça m’excite de ressentir cette fatigue, de m’être tant dépassée. Il y a aussi le partage. Lorsqu’on danse à plusieurs, la connexion peut être très intense. On n’a pas toujours besoin des mots pour se dire la vérité. Et puis, sur scène, on est obligés d’être honnêtes, même quand on doit interpréter des rôles. On ne ment pas, on ne triche pas.

Comme ton personnage, tu as une grande capacité à te renouveler, puisque tu es “passée” du classique au contemporain, puis de la danse au jeu…Est-ce que tu imaginais un jour faire du théâtre ou du cinéma ? Franchement, je crois que j’en ai toujours rêvé secrètement. Et puis, en scène en tant que danseuse, on interprète aussi des rôles et c’est vraiment ce que je préfère. Finalement, ces deux métiers ne sont pas si éloignés… ! Et puis, que ce soit pour la danse ou le jeu, le plus important est vraiment d’être dans l’instant présent pour être la plus vraie possible, éviter d’anticiper comment l’autre va réagir, etc. Un peu comme dans la vie en général, en soit !