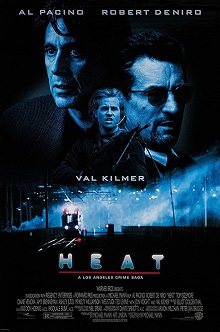

Il existe des tas de films de braquages construit autour de la relation policier contre voleur, le héros contre le méchant. Face à ce manichéisme parfois jugé simpliste par certains, Michael Mann a choisi d’y apporter une dimension inédite…Flouter cette ligne, pourtant si claire, entre le bien et le mal. Qui est le vrai gentil de l’histoire ? Impossible de se décider. C’est très certainement cette atmosphère particulière qui a créé un avant et un après le film Heat. Plus qu’un classique, il est devenu une référence du genre, un patron sur lequel bon nombre de metteurs en scène se sont appuyés par la suite…

La référence par Barthélémy Cabusel

Les braqueurs sont régulièrement dépeints comme mauvais, sans scrupules ni remords. Dans Heat, Michael Mann va s’attacher à leur imprimer une complexité inattendue en nous les rendant sympathiques, presque attachants. On pénètre leur intimité, on appréhende leur situation. Pour une fois, le spectateur peut se positionner de l’autre côté. Loin de voler par envie ou par passion, la bande à McCauley continue les méfaits parce que c’est la chose qu’elle n’ait jamais sur faire. Pas de réinsertion possible, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Tout ce processus s’articule essentiellement autour du personnage de Chris Shiherlis, le protégé de McCauley interprété tout en nuances par Val Kilmer. Cette sensibilité insufflée aux bad guys, rarement vu dans d’autres longs-métrages de l’époque, reste l’un des élément clé de l’intrigue et de sa réussite. Avec Heat, on ne regarde pas un film d’action, on le vit. Le véritable intérêt du film se trouve pourtant ailleurs. Si Heat a autant marqué les esprits, c’est avant tout grâce à la confrontation d’anthologie entre deux acteurs sacrés du cinéma américain avec Al Pacino et Robert De Niro. Au contraire, la plongée au cœur du quotidien des personnages est si utile au développement du scénario tant elle permet au lieutenant Hanna (Pacino) et au voyou McCauley (De Niro) de jouer à armes égales. Aucun protagoniste n’est privilégié, chacun laisse couler ses blessures, éclater ses problèmes et parler ses démons intérieurs. La balle est au centre, le spectateur peut choisir son camp. La narration se structure donc autour de ce face à face jalonné de sang, de fusils automatiques et de réflexions sur la finalité d’une vie. Finalement, l’enjeu principal est de savoir qui des deux joueurs gagnera la partie. Voilà ce qui nous tient pendant trois heures sans jamais nous laisser décrocher.

Jamais une virée dans la nuit de Los Angeles n’a autant changé la perspective d’un genre cinématographique entier. On le comprend désormais, Heat fait partie de ces œuvres qui ont redéfini et rétabli les codes. Finalement, Michael Mann, par ce travail d’orfèvre, maitrise de A à Z cette montée en puissance qui huile tous les engrenages du film. En guise de dernier mot, on ne se remémorera jamais assez le mantra de McCauley, une logique pour guider toute une vie…Tout ce qui a pu prendre une place dans ta vie, tu dois pouvoir t’en débarrasser en 30 secondes montre en main, dès que t’as repéré un seul flic dans le coin.

40 ans de cinéma

12 Longs métrages

Le projet a été évoqué pour la première fois par Michael Mann en 1983 à la sortie de The Keep. Il avait déclaré en avoir écrit le scénario mais ne pas être prêt à le réaliser lui-même. Heat est le remake du téléfilm L. A. Takedown, écrit et réalisé en 1989 par Michael Mann. Robert De Niro et Al Pacino ont ainsi repris les rôles originellement tenus par Michael Rooker et Scott Plank. L’intrigue s’inspire d’une affaire criminelle vécue à Chicago au début des années 1960. Le personnage de Vincent Hanna est inspiré de l’inspecteur Chuck Adamson qui a pourchassé et fini par tuer le véritable Neil McCauley en 1963. Le personnage de Nate interprété par Jon Voight est quant à lui inspiré d’Edward Bunker, un ancien truand de Los Angeles reconverti en romancier spécialisé dans le polar. Le tournage s’est déroulé de fin décembre 1994 jusqu’au mois de mai 1995 dans plus de 65 lieux différents de Los Angeles et ses alentours. Aucune scène n’a été tournée en studio. La fameuse scène de la confrontation verbale entre Robert De Niro et Al Pacino a été tournée au restaurant Kate Mantilini de Beverly Hills, alors que les scènes finales du film l’ont été à l’hôtel Hilton et sur les pistes de l’aéroport international de Los Angeles.

Scène de l’attaque de la banque…

Une fusillade d’anthologie…

La fameuse scène du gunfight, d’une virtuosité implacable, a marqué une génération de spectateurs. D’une intensité incandescente, la séquence est d’une rare puissance, aussi violente que percutante. Le réalisme de la scène a inspiré les instructeurs des U.S. Marines, jusqu’à montré aux nouvelles recrues la fusillade pour les initier la manière de battre en retraite dans le cas d’un feu nourri de l’ennemi. La musique qui accompagne la séquence, intitulé Force Maker, a été composée par le musicien britannique Brian Eno. Plus que la musique c’est le son des armes et l’écho en résonnance dans l’avenue au cœur de L.A. qui donne cette intensité souvent copié mais jamais égalé. Cette scène a nécessité un véritable travail de chorégraphie. Elle a profité des conseils du spécialiste Andy McNab, un ancien militaire britannique, crédité au générique comme entraîneur technique aux armes a participé activement au film afin de s’assurer que les voleurs utilisent des techniques de combat adéquates. Avec ses assistants ils ont applaudi quand Val Kilmer a finalement réussi à changer le chargeur de son fusil M-16 comme un professionnel. Scène très difficile à tourner…Impossible de bloquer les grandes artères de Los Angeles sur la journée en semaine. Tournage au lever du jour sur cinq week-ends.

LA MORT ET L’AMOUR par Aubry Salmon

Le flic. Le truand. L’un chasse l’autre. L’autre fuit l’un. Que ce soit chez Jean-Pierre Melville, William Friedkin ou John Woo, on connait la rengaine, l’histoire est toujours la même, à Paris, Los Angeles ou Hong-Kong. Pourtant chez Michael Mann, et plus particulièrement dans Heat, transparait et cela encore plus que chez ses illustres collègues derrière les codes et les figures imposées du polar, une dimension humaine portée par des personnages à la profondeur intense qui naviguent sans cesse entre l’ombre et la lumière. La mort et l’amour. L’humaine tragédie. Heat est un polar, un thriller, un film noir ou plutôt bleu et gris, appelez ça comme vous voulez. Un film sur la traque des uns par les autres. Évidemment, l’intrigue et le face-à-face peuvent rappeler d’illustres prédécesseurs Melville, donc et quelques contemporains. Pour ce qui est de ces derniers, si l’on sait les rapports entre Mann et Friedkin assez troubles dans les années 80, l’influence de Mann sur To Live and Die in L.A. n’a jamais été prouvée la légende veut même que le producteur de Miami Vice perdit son procès pour plagiat à l’encontre de son éminent collègue. Quant à Woo, le cousinage est certain mais de l’aveu même du réalisateur chinois, c’est plus The Killer qui doit beaucoup à Manhunter que Heat à son cinéma. Mann, d’ailleurs, affirme sincèrement que ses films ne sont pas basés sur d’autres films mais sur la réalité. Certes, peut-être y a-t-il là une certaine fierté à réfuter tout héritage, pourtant, force est d’admettre que plutôt que de suivre une école, Mann a fait école. Rappelons aussi qu’au moment de la sortie du film, en 1996, un jeune réalisateur américain friand de citations filmiques et d’hommages à ses cinéastes de chevet venait de secouer le cocotier du polar contemporain avec deux films plébiscités par le public et les critiques, Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Les deux hommes s’emparent d’un même territoire aux portes du désert, Los Angeles, « city of lights » qu’observent langoureusement Neil McCauley (De Niro) et sa bien-aimée.

Difficile pourtant d’imaginer qu’il s’agit de la même ville chez les deux cinéastes, tant Mann a repensé la représentation de L.A pour l’occasion, mais toujours basée sur la réalité, une réalité amplifiée concept qui trouvera son accomplissement dans l’œuvre Mannienne avec l’utilisation de caméras numériques. La réalité, on y revient toujours à propos de Mann. En bon control freak qu’il est mais tous les grands cinéastes ne le sont-ils pas ?, il nourrit sa vision du genre d’une connaissance du terrain infaillible, doublé d’un savoir-faire technique certain. En effet, Mann, originaire de Chicago, la capitale historique du crime américain, connait bien le sujet pour avoir tout au long de sa carrière fréquenté les deux milieux, celui des « good guys » et celui des « bad guys ». À Chicago donc, puis ensuite à Miami et en Californie pour les besoins des différentes productions sur lesquelles il travailla. Mais c’est véritablement à Chicago qu’il puisa les idées, ou plutôt les faits, qui allaient donner L.A. Takedown (brouillon télévisuel de Heat datant de 1989), puis ce dernier. Car Neil McCauley a bel et bien existé et fut une figure obscure et méconnue du grand banditisme de la cité venteuse, jusqu’à sa mort en 1964… lors d’un braquage qui a mal tourné, tué en pleine fuite par Chuck Adamson. C’est par la voix d’Adamson que Mann découvrit l’histoire de ce braqueur froid et méticuleux qui fut traqué de longues années avant d’être finalement abattu par son ennemi juré.

Déjà à l’époque, Adamson était fasciné comme Vincent Hanna (Al Pacino) par McCauley dans le film par ce gangster sans scrupules mais au charisme indéniable. Mann ne le fut pas moins. Au point de transposer trente ans plus tard son tragique destin en une élégie moderne dans un Los Angeles tout en métal, verre et lumière, ville monstrueuse peuplée d’âmes damnées, de solitaires perdus au milieu de dangereux prédateurs. Heat peut-être ainsi vu comme un ultime western crépusculaire, un dernier tour de piste pour les légendes de l’ouest Pacino et De Niro qui se verront condamnées après ce film à une longue décrépitude cinématographique plus déshonorante encore que les plumes et le goudron au temps du Far West. Un duel terminal donc, au cours duquel il suffira d’un bref coup de projecteur pour que Hanna repère l’ombre de McCauley surgissant derrière lui, et enfin lui règle son compte une bonne fois pour toute. Conclusion sombre et solennelle. Dernier moment d’intimité partagé par deux héros fatigués. Main dans la main. La mort d’un frère, d’un égal. Et sans doute la propre fin de Hanna, victorieux, certes, mais seul au monde. Il retournera sans doute dans sa chambre d’hôtel miteuse, avec pour seule compagnie les cadavres qui peuplent ses rêves. De son balcon, il scrutera l’horizon vide de toutes lumières. L’obscurité sera son dernier foyer…

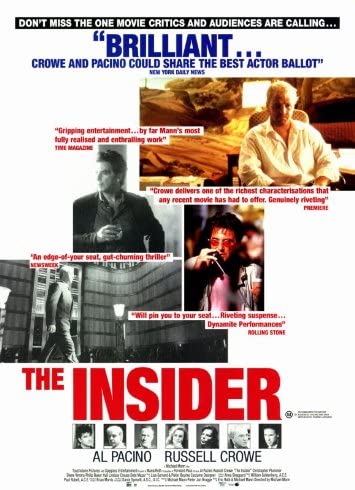

À sa sortie, Heat est un évènement pour une seule raison. Ou plutôt deux avec Robert De Niro et Al Pacino. Leur rencontre tant fantasmée sert ainsi d’argument commercial massue pour faire venir les foules dans les salles et gonfler la revue de presse même si en France, seul Pacino accompagne son réalisateur pour assurer la promo. En retrait derrière les deux stars, Michael Mann, jeune cinéaste Heat est seulement son cinquième long-métrage malgré ses cinquante ans au compteur ayant fait ses armes à la télévision et tout juste remarqué par la critique pour sa grande maîtrise technique. Le programme Mannien était pourtant déjà présent dans son premier film, Thief, qui suivait le parcours d’un…braqueur de coffre méticuleux décidé à raccrocher les gants pour les beaux yeux d’une femme. Le film date de 1981, et il est à noter que le premier script de Heat date lui de 1979, donc rien de surprenant. Mann passera une bonne partie des années 80 à tenter de monter le projet pour d’autres réalisateurs notamment Walter Hill avant de se lancer lui-même une première fois avec L.A. Takedown (1989), conçu comme un pilote de série télé. Les négociations avec la chaîne n’aboutissent pas, Takedown ne succédera jamais à Miami vice. Mais avant cela, Mann signe un magistral troisième film, Manhunter, qui cette fois-ci annonce la sophistication formelle de l’œuvre à venir grâce notamment à la rencontre avec Dante Spinotti, son chef opérateur historique, du moins jusqu’à The Insider. Malheureusement, comme pour Thief et The Keep, le succès n’est pas au rendez-vous. À l’aube des années 90, Mann fait le point et décide de ne plus s’engager à la légère sur des projets casse-gueule. Son nouveau film sera The Last of the Mohicans, fresque historique se déroulant dans un pays naissant en proie à toutes les convoitises durant la guerre de sept ans. Porté par un Daniel Day-Lewis déjà oscarisé et financé par la Fox, le film est un succès et se fait même remarquer lors de la course annuelle aux Oscars. Pourtant, le projet n’avait rien d’un coup sûr, et même si la maestria de Mann est moins insolente que sur Manhunter, cela ne ressemble pas pour autant au tout venant de la production hollywoodienne de l’époque.

D’aucuns y verront même une vision inédite, moderne et stylisée d’un genre pas encore ressuscité par Braveheart. Enfin libéré de sa quête d’un succès au box-office, Mann peut alors se replonger dans le projet fondateur de son œuvre, Heat. Car ce que certains considèrent comme de l’emphase constituera la substance essentielle des films qui suivront et installeront définitivement Mann comme un auteur, ainsi qu’un inventeur de formes admiré. D’abord, il prend son temps pour poser les bases de son histoire en installant les personnages par petites touches. Il n’y a pas chez Mann de caractérisation outrancière, simplement le point de vue duquel le réalisateur raconte son histoire semble se situer à l’intérieur des personnages. Par ce rythme tantôt lent tantôt furieux, cette caméra en apesanteur, ces cadres et ces éclairages presque oniriques, on vit l’action à travers leurs émotions. Et l’utilisation que fait Mann de la musique accentue cette sensation. Il n’utilise jamais le score et les morceaux préexistants comme un simple condiment rehaussant le goût de l’ensemble à l’image de ce qui se fait habituellement dans une immense majorité de films. Chez lui, la musique souligne parfois l’action, effectivement, mais agit aussi d’autres fois comme un contre-point à celle-ci. Enfin, l’utilisation de morceaux frôlant l’abstraction et le minimalisme servent surtout à renforcer l’impression ressentie par le spectateur d’être dans la peau du personnage. En effet, comme pour Kubrick, Lynch ou Scorsese, la musique est un formidable moyen pour Mann de faire ressentir leur état d’esprit et leurs émotions. Heat installe donc définitivement cette voix Mannienne, cette manière toute personnelle de développer l’intrigue et le suspense qui en découle autant par le fragile équilibre entre des grandes séquences d’action et des scènes plus intimes que par cette capacité à traduire le ressenti d’un personnage par des choix esthétiques forts.

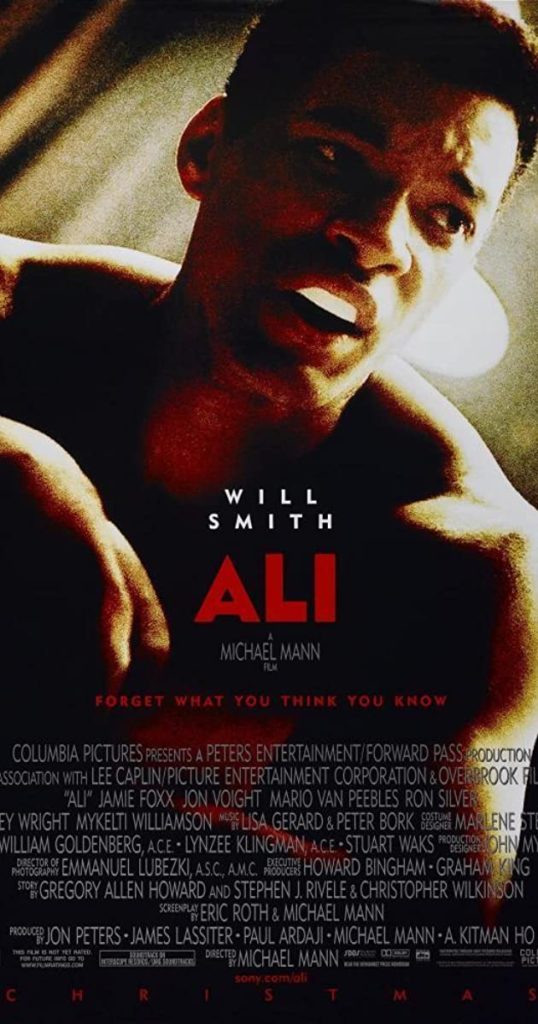

Dans Collateral (2004), le chauffeur de taxi interprété par Jamie Fox passe ses nuits dans sa voiture, perdu dans un L.A. magnifié par l’utilisation saisissante que fait Mann du numérique nouvelle palette déjà testée sur Ali et que tant d’autres réalisateurs appréhenderont dans la douleur. Seule une carte postale et ses rêves de réussite lui servent d’issue de secours fantasmée à sa condition de « prisonnier ». Mann rejoue ainsi le grand enfermement de ses protagonistes dans un territoire pourtant sans fin. Collateral fonctionne à bien des égards comme une version miniature et inversée de Heat. Un poème tragique, plutôt qu’une véritable tragédie comme l’était le film de 1996, dans lequel un personnage qui n’est rien aspire à raccrocher pour enfin tenter de réaliser ses rêves de grandeur. Soit l’inverse de McCauley qui avait tout et désirait raccrocher pour enfin vivre une vie calme avec la femme qu’il aimait.

Des braqueurs de banque de Heat au braqueur de taxi de Collateral et en attendant les braqueurs virtuels de Blackhat, Mann reste associé au genre toujours populaire du film de braquage. Heat en est nécessairement l’un des représentants les plus renommés. Rien de surprenant donc à ce que l’on retrouve l’influence de Mann dans tout un tas de films approchant de près ou de loin le sujet. Christopher Nolan pour son Dark Knight (2008) étudia le film de Mann au point d’en reprendre le style visuel pour le braquage ouvrant son film. Il ne s’en cache pas, prenant même soin de lui rendre hommage en donnant l’un des rôles clés de cette séquence à William Fichtner (interprète de Van Zant dans Heat). Allant même plus loin, Nolan expliqua à la sortie de son film les enseignements qu’il tira du film de Mann…J’ai toujours considéré Heat comme une remarquable démonstration de la façon dont vous pouvez créer un vaste univers dans une ville et d’y intégrer un très grand nombre de personnages et leur parcours émotionnel de manière efficace.

En 2010, le gang de The Town mené par un Ben Affleck renaissant ne pouvant s’empêcher de tomber amoureux d’un otage et mettant ainsi en péril la réussite de ses futurs casses, doit beaucoup au film de Mann, sans parler là-aussi des nombreux emprunts formels. Affleck expliqua même en interview que le film de Mann était tellement imposant en tant que film de braquage quintessentiel au point que tous les spécialistes, flics ou gangsters qu’il interrogea durant la préparation de son film le renvoyaient à Heat qu’il dût tout au long du tournage faire attention à ne pas trop s’en approcher. Enfin, l’année suivante, c’est Nicolas Winding Refn qui pour sa première incursion filmée à Los Angeles se remémorera Thief qu’il découvrit pour la première fois quelques mois avant le tournage de son film et Heat en plus de Driver de Walter Hil pas seulement comme classiques du film de braquage, mais aussi pour leur vision inédite de la ville, le danois allant jusqu’à célébrer Mann autant que la cité qu’il a si bien filmé…Ce que j’aime chez Michael Mann, c’est son côté réalisateur de western. Il ferait d’excellents westerns, j’en suis sûr. Il utiliserait parfaitement le territoire de L.A. comme dans un western. Il a toujours été bon pour photographier Los Angeles comme elle doit être vue. Comme un lieu unique au monde. Dans ces trois films, les emprunts ou les hommages sont bien repérables, pour autant, difficile d’y trouver autre chose qu’une influence impossible à occulter pour ces jeunes cinéastes. Comme si l’on ne pouvait plus filmer la nuit à Los Angeles ou les scènes de braquage sans payer un lourd tribut au réalisateur de Heat. Seulement l’essentiel chez Mann n’est pas une simple question formelle, mais plutôt la profondeur de l’expérience humaine, des sensations, des émotions, et la question de leur traduction en images et en sons projetés ensuite sur un grand écran. Une expérience personnelle. Un défi technique et narratif qu’on ne retrouve malheureusement pas dans ces films se rêvant tous Mannien, mais échouant malgré leur réussite à d’autres niveaux à ne serait-ce que suivre, humblement, la voie ouverte par un cinéaste à la voix unique.

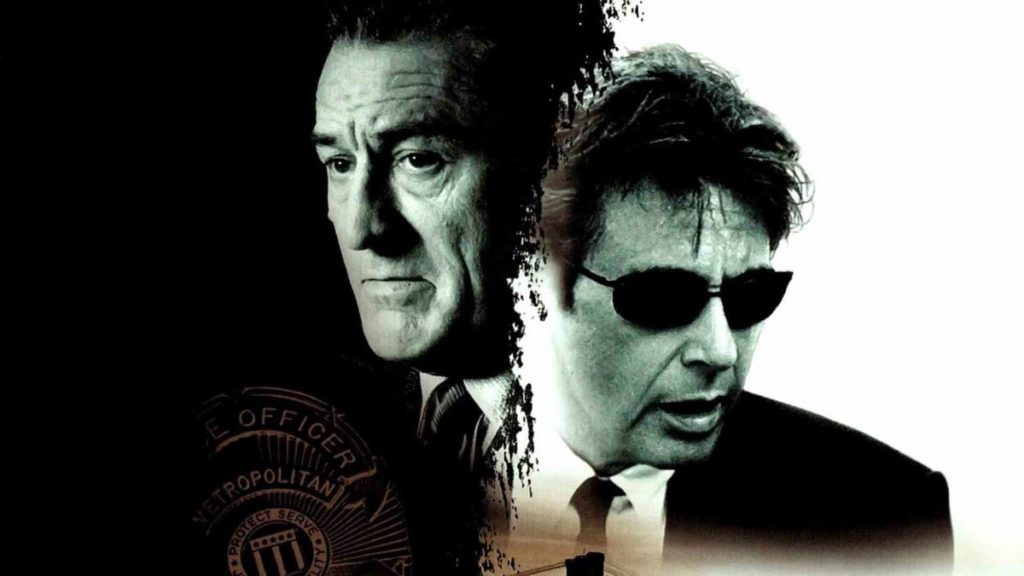

Pour la trame scénaristique, Hanna provoque la rencontre et commence les hostilités en parlant de prison à McCauley. Ce dernier lui fait comprendre qu’il n’y retournera jamais, avec toute la détermination d’un homme qui a choisi son destin. Hanna explique le désastre de sa vie. Cette tirade rend le personnage plus humain et plus sympathique. Son honnêteté le rend crédible et plus proche des préoccupations du public. McCauley lui avoue mentir à la femme de sa vie. Ainsi on est en porte-à-faux avec l’image que l’on peut avoir de lui. Lorsqu’il avoue par la suite être capable de l’abandonner sans même lui dire au revoir, il donne une dimension répulsive à son personnage. Hanna raconte ensuite ses rêves, on comprend que ce qui le motive est la culpabilité qu’il éprouve envers les victimes qu’il n’a pas pu sauver. Ce sens de la justice est partagé par les spectateurs. Cet échange annonce clairement aux spectateurs la suite du film…Ce sera un duel à mort. Et comme, malgré le charisme de McCauley, le héros est enfin nettement identifié, on se doute alors de l’identité du vainqueur. il n’était pas question que l’un ait plus la vedette que l’autre, Michael Mann les a donc filmés en parallèle, pour ne pas dire en reflet, l’un étant le négatif de l’autre. Le face-à-face intervient au bout d’une heure trente et dure 6 minutes et 18 secondes…Rien n’a été laissé au hasard. Un plan sur l’un égal un plan sur l’autre, une amorce-épaule ici égal une amorce-épaule là…Au total, 53 plans pour cette scène d’anthologie. Pacino a un plan de plus que De Niro qui ouvre et la clôt la scène mais De Niro apparaît 36 secondes de plus…Il n’existe pas un seul plan où les deux apparaissent nettement côte à côte, peut-être parce que même en scope, l’écran est trop petit pour deux montagnes pareilles…

LA RENCONTRE…

La scène la plus attendue du film est la confrontation entre Al Pacino et Robert De Niro, deux acteurs mythiques de leur génération. Durant le film, le jeu du chat et de la souris devenu insupportable, Hanna propose à McCauley de s’expliquer devant une tasse de café. Michael Mann joue sur l’attente du spectateur. Cette rencontre donne l’occasion aux personnages de définir leurs règles et d’annoncer aux spectateurs les tenants et aboutissants du film. La scène se déroule dans un café au bord d’une route. C’est un lieu de passage qui bouillonne d’activité et qui symbolise une pause dans le voyage et donc une pause dans le film. C’est la nuit, de fait, les deux hommes sont des prédateurs nocturnes qui vivent loin des préoccupations des autres citoyens et ont fait preuve d’une grande sobriété au niveau de leur jeu…Douceur dans la voix, évitement des regards qui s’affrontent, sourires à peine esquissés et autres attention…Michael Mann a utilisé deux caméras de manière simultanée en champ/contrechamp. Treize prises ont été tournées et c’est la onzième qui a été choisie au montage. Al Pacino et Robert de Niro apparaissent donc tour à tour à l’écran, mais jamais en même temps. Michael Mann, à qui l’on a reproché de ne pas avoir saisi les deux vedettes en même temps sur le même plan, s’explique ainsi…

Ce plan aurait été faux. Ils incarnent deux hommes que tout oppose. Impossible de les montrer face à face.

Durant les années 70-80, Michael Mann a été synonyme d’assurance tous risques. En trois séries télé, Starsky et Hutch, Deux flics à Miami et Crime story, Mann a établi des standards dont le film criminel américain a abusé jusqu’à l’écœurement. Alors que Crime story n’a atteint les écrans français qu’en catimini, Starsky et Hutch et Deux flics à Miami sont connus de tous ceux qui ont tourné au moins une fois dans leur vie le bouton de leur télévision. Des séries imprégnés d’une bêtise et d’une esthétique contre lesquelles on serait tenté de jeter l’anathème. Le couple de flics liés viscéralement comme les deux faces d’une même pièce, le polar surchargé de filtres bleu, orange et fluo, une bande FM omniprésente où trônent Phil Collins et Glenn Frey, une esthétique MTV reprenant au clip ses effets de montage et une ribambelle de personnages aux cheveux parfaitement cisaillés, portant costume Armani et chaussures Emilio Zegna comme pour satisfaire à un rituel fixé à l’avance…Autant de codes propres à un nouveau type de film criminel, propre, structuré, collant parfaitement aux années 80 où gangsters et flics côtoient le stupre et la luxure, se couchent dans la soie et se réveillent dans une piscine en marbre. Incarnation d’un fantasme des années 80, la patte clinquante et fluo de Mann, scandée par le son des boîtes à rythmes, devient dès qu’elle passe sur le grand écran la marque d’un réalisme soigné à l’extrême. Il serait idiot d’ironiser sur le visage glabre, presque juvénile, de James Caan dans Le Solitaire, ou sur les allures de prince vénitien de De Niro dans Heat. Il n’y a pas ce fantasme du gangster chez Mann, comparable à celui qui pouvait, par exemple, habiter Melville. Mann porte un point de vue anthropologique sur ce que l’on pourrait nommer l’aristocratie du gangstérisme, le criminel de première classe, le perceur de coffres-forts viscontien qui troque son bleu de travail contre le costume sur mesure. Cette stylisation est le fruit d’un travail minutieux entrepris il y a près de vingt ans, lorsque Mann avait suivi à la trace un perceur de coffres-forts avant de tourner Le Solitaire. Cette même méthode prévaut dans Heat, reconstitution d’un fait divers authentique mettant aux prises un flic obsédé avec un braqueur de génie sur lesquels Mann avait accumulé une documentation considérable. Avec Heat, le cinéaste met le point final à une chronique s’étendant sur plus d’un demi-siècle, consacrée à une corporation élitiste et distinguée : les perceurs de coffres-forts. Pour l’establishment de la critique, notamment française, Michael Mann n’existe pas. Il reste aussi évanescent que ce perceur de coffres-forts équipé d’un cerveau de surdoué qu’interprète Robert De Niro dans son nouveau film. Rares sont ceux qui ont réussi à localiser Michael Mann, alors que Heat démontre l’urgence de le remettre aujourd’hui à sa place. Plus que Tarantino, Mann est à l’heure actuelle le plus digne successeur d’Hawks, prolongeant la thématique de ses films criminels, de Scarface à The Criminal code, pour confronter celle-ci à l’épreuve du quotidien.

Il n’y a pas plus hawksien que les deux protagonistes de Heat, professionnels jusqu’au bout des ongles McCauley (Robert De Niro), le génie du casse minuté conçu avec la même maestria que les plans d’hélicoptère de Leonard de Vinci et Vince Hanna (Al Pacino), un flic dont le flair métaphysique est un défi lancé aux manuels de logique, alors que l’acharnement viscéral qu’il manifeste dans le travail est susceptible de décourager toute nouvelle recrue persuadée que la défense de la veuve et de l’orphelin est uniquement un travail de jour. Heat explore le revers du professionnalisme hawksien, poussant jusqu’à la limite les principes du metteur en scène de Scarface. La femme d’Hanna ne cesse de le comparer au cours du film à un mort-vivant, et la devise de McCauley…Ne jamais s’attacher à qui que ce soit pour être en mesure de mettre les voiles en moins de trente secondes…pourrait être celle d’un spectre. Le rapport au monde d’Hanna et McCauley est du même ordre que celui du fantôme avec madame Muir dans le film de Mankiewicz avec Gene Tierney. Lors de leur seule rencontre, dans un coffee-shop anonyme, McCauley et Hanna s’aperçoivent qu’ils font les mêmes rêves morbides, hantés par une fin imminente où se profile la même obsession du temps qui passe. En poussant à bout la logique du professionnalisme hawksien, Mann obtient des personnages qui n’ont justement plus rien d’autre à exhiber que ce professionnalisme aucune vie privée « Tu vis comme un moine ? », demande Hanna à McCauley, une famille partant en lambeaux et une existence somme toute foirée. Plutôt que de voir dans les personnages interprétés par De Niro et Pacino la résurgence de vieux archétypes du film noir, revenant d’un au-delà cinéphilique d’où pourraient être extraits la figure de Delon dans Le Samouraï, le visage névrotique de Gene Hackman dans French connection ou la silhouette de Glenn Ford dans Règlement de comptes, il vaudrait mieux prendre McCauley et Hanna à la lettre, littéralement issus d’entre les morts, c’est-à-dire désincarnés, sans sève, incapables de vivre avec leur entourage, maniant fusil et foreuse à défaut d’autre chose.

Chez Mann, la mise en scène se définit comme un exercice de haute précision où la caméra, telle une perceuse électronique équipée d’un scanner, a pour fonction de forcer un coffre-fort qui n’est rien d’autre que le cerveau. Inutile d’aller chercher dans Heat la rencontre De Niro/Pacino, elle n’aura pas lieu. Ou si peu. C’est une des gageures du film. Pacino ne recherche pas une entité physique destinée à moisir dans la moiteur d’un pénitencier, mais un cerveau. C’est bien aux neurones de De Niro qu’il se cramponne. Leur première rencontre se fait par scanner interposé, un soir de filature où Hanna saisit McCauley en ombre fluorescente, tel Satan pris la main dans le sac, perçu dans sa plus stricte intimité, dépouillé cette fois-ci de ses parures princières et laissant apparaître sa nature maléfique. Une telle préoccupation est symptomatique de la veine la plus fructueuse du film noir américain des années 80-90, toute tournée vers une description clinique du crime comme s’il s’agissait de mieux débusquer le mal à l’intérieur de l’être. Ce sont les scanners du cerveau du serial-killer dans Le Sang du châtiment de William Friedkin, montrés au spectateur dans une volonté d’objectiver le mal, ou les méandres existentiels dans lesquels plonge Lili Taylor dans The Addiction d’Abel Ferrara, persuadée que l’expérience du mal est un préalable nécessaire à sa connaissance. C’était aussi le propos du Sixième sens, le film le plus complexe de Mann, où un ancien psychologue de la police possédait la faculté exceptionnelle de pouvoir saisir les moindres soubresauts du cerveau d’un serial-killer et d’anticiper ses crimes futurs. Avec le titre original du film Man hunter, on comprend mieux le projet tordu de Mann, qui incluait de manière paronomastique son nom dans la matière même de son film, s’acharnant à débusquer les méandres de sa propre psyché. Dans Man hunter, Michael était lancé à la recherche de Mann.

ENTRETIEN AVEC MICHAEL MANN

La femme d’Hanna/Pacino lui dit qu’il vit parmi les morts. Pourquoi vos personnages sont-ils éloignés de la vie ? Je comparerais le travail que j’ai effectué en préparant Heat à celui d’un journaliste. D’un point de vue sociologique, c’est un film très véridique. Toutes les grandes villes américaines possèdent deux ou trois flics extrêmement doués, dotés d’un flair hors du commun. J’ai pris modèle sur deux flics en particulier, l’un s’appelle C. Adamson, l’autre travaille pour la DEA. Hanna est donc un personnage réaliste. Pareil pour Chris Shiherlis, l’adjoint de McCauley. Je m’attache à des criminels de la Côte Ouest qui sortent de prisons de la Côte Ouest car ils n’ont rien à voir avec leurs homologues à New York ou Chicago. Ils se démarquent de ces derniers de manière étrange, il existe encore chez eux des principes et des gestes remontant à l’Ouest ancien. La plupart des voleurs ou cambrioleurs de la Côte Ouest sont indépendants, il y a encore un côté Jesse James chez eux. Si vous exercez la même profession à New York ou Chicago, vous ne pouvez pas vous offrir ce luxe, vous êtes obligé d’avoir des liens étroits avec le crime organisé qui vous force à revendre le fruit de vos cambriolages à des receleurs agréés.

Votre film met en scène deux générations de gangsters, d’un côté, McCauley et de l’autre, son jeune adjoint, interprété par Val Kilmer. Quelles différences peut-on dresser entre ces générations ? Il y a trois générations d’anciens prisonniers. Je connais bien la prison, mon premier film, Comme un homme libre, se déroulait entièrement dans le pénitencier de Folsom, d’où De Niro est censé sortir dans Heat. J’ai retrouvé pour l’occasion les mêmes prisonniers que j’avais rencontrés au moment où je préparais Comme un homme libre. Ils étaient un peu plus vieux, se souvenaient parfaitement de moi. Curieusement, en quinze ans, l’état des prisons s’est amélioré du point de vue du confort. Folsom a une bien meilleure gueule aujourd’hui. Mais c’est aussi devenu un endroit plus inhumain, il n’y a plus de programme de réinsertion, seulement de belles cellules, propres et bien dessinées, destinées à accueillir des prisonniers traités comme des paquets de viande.

Heat s’inspire d’une histoire vraie. Quel type de recherches avez-vous effectuées avant de tourner le film ? C. Adamson, détective à Chicago, est l’un de mes meilleurs amis. Il a fait la connaissance du vrai Neil McCauley en 1963 avant de l’abattre durant un vol à main armée. Peu de temps avant, ils s’étaient vus dans un café et avaient discuté un bon bout de temps ensemble. Les motivations d’Adamson au cours de cette discussion étaient strictement d’ordre professionnel, il s’agissait pour lui de glaner n’importe quelle information aussi insignifiante fût-elle. La manière dont McCauley tient sa tasse de café, les prisons qu’il a fréquentées, des petits détails sur sa vie privée. Il peut vous donner un élément d’information qui, trois mois plus tard, vous sera très utile pour anticiper ses faits et gestes. C’est exactement ce qui se produit dans le film. De Niro dit à Pacino, sans même faire attention…J’ai une femme dans ma vie. Un peu plus tard, lorsque De Niro déclenche l’alarme dans l’hôtel, Pacino aperçoit une fille seule dans une voiture et il devine intuitivement qu’il s’agit de la compagne de McCauley. Pour revenir à la réalité, Adamson, lors de sa rencontre avec le vrai McCauley, m’avait dit être fasciné par sa discussion avec lui alors qu’il ne s’attendait pas à trouver un type aussi passionnant et, très vite, leur conversation avait tourné autour du fait que l’un des deux allait fatalement tuer l’autre.

Comment expliquez-vous que votre carrière de producteur télé ait remporté autant de succès comparé à votre parcours de metteur en scène où, jusqu’au Dernier des Mohicans et Heat, vous avez accumulé les échecs ? J’ai mis beaucoup de temps à devenir intelligent. Après Le Sixième sens, j’ai pris la décision de ne réaliser un film que si celui-ci était distribué par une compagnie puissante capable d’en assurer le marketing et la publicité. Il n’y aurait pas eu la Fox, je n’aurais jamais fait Le Dernier des Mohicans. Le problème du Solitaire et du Sixième sens était qu’ils étaient distribués par des compagnies fragiles, sujettes à des changements de staff. Cela dit, même soutenu par un grand studio, je vois mal comment un film comme Le Solitaire aurait pu marcher.

Vous avez tourné votre premier film à Paris durant Mai 68. J’étais étudiant en cinéma à Londres lorsque les troubles sont survenus à Paris. Il me semblait capital d’y aller pour voir ce qui se passait. De plus, les grands networks américains, CBS, ABC, NBC, n’arrivaient pas à couvrir l’événement, Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar et Alain Krivine refusaient de parler à leurs journalistes. J’ai réussi à convaincre NBC de faire là-bas le reportage pour eux. Je leur ai envoyé mes bobines qu’ils ont montées à New York et le documentaire a été montré la même année. Je ne l’ai pas revu depuis.

Pourquoi êtes-vous parti étudier le cinéma à Londres ? A cause de la guerre du Vietnam. Et aussi parce qu’à l’époque il y avait très peu d’écoles de cinéma aux États-Unis. De plus, leur enseignement était très technique. Les cours à Londres enseignaient le cinéma comme un art et pas seulement comme un moyen de tourner des films publicitaires ou commerciaux. Je n’ai pris la décision de devenir metteur en scène qu’à 21 ans. Jusque-là, je voulais enseigner la littérature anglaise. J’aurais sans douté été très malheureux en choisissant cette option. Tout a changé pour moi le jour où j’ai vu Faust de Murnau et La Rue sans joie de Pabst. Deux films très différents. Le premier est expressionniste et très formel, le second est plus réaliste. Murnau m’a fait comprendre à quel point ce médium pouvait être puissant, combien il pouvait affecter le point de vue du spectateur. J’ai vu L’Aurore pour la première fois l’année dernière, un film méconnu aux États-Unis alors qu’il me semble indispensable pour comprendre la République de Weimar. En outre, la grande leçon de L’Aurore, c’est le style d’un auteur qui influence la structure narrative de l’histoire.

HEAT par Roux Alexys

C’est l’histoire d’une rencontre. Celle de Vincent Hanna, policier retors et infatigable (Al Pacino) et de Neil McCauley, braqueur taciturne et méticuleux (Robert De Niro). Depuis que le premier traque le second, les deux hommes vivent sur la brèche, de jour comme de nuit, sans compter les heures, évoluant à tâtons dans un monde marginal et violent. Quand les deux trajectoires se rejoignent enfin, c’est pour s’offrir une trêve inattendue, une parenthèse exclusivement dialoguée et portée à bras-le-corps par ses deux interprètes transcendés.

Si la scène du diner est devenue aussi emblématique, c’est parce qu’elle expose, outre l’aspect publicitaire du film, les enjeux psychologiques qui le structurent. C’est une dualité qui, dans un même mouvement, oppose Neil et Vincent…L’un ne vit que pour faire respecter la loi, l’autre n’existe que pour l’enfreindre, autant qu’elle les lie dans une même malédiction. Incapables de se conformer au monde extérieur, ces deux âmes en souffrance ont créé un univers à l’image de leur psyché tourmentée, régi par leurs codes et leur logique. Il faut voir avec quelle subtilité confondante Michael Mann évacue le décor et ceux qui le peuplent au fil de la discussion, la caméra se rapproche de plus en plus et la rumeur incessante de la foule disparaît. Il ne reste plus à l’écran que ces deux fantômes, écrasés par le poids d’une même obsession solitaire. Une caractérisation qui traduit la portée autobiographique de Heat. Comme ses personnages, Michael Mann évolue en décalage d’un système qu’il ne comprend que partiellement et aux yeux de qui il est un éternel outsider. Un control freak total doublé d’un maniaque du détail en quête perpétuelle d’une authenticité exacerbée, il a fallu des années de recherche pour élaborer le film et côtoyé de réels policiers et criminels. Arrivé trop tard pour bénéficier de la liberté créatrice du Nouvel Hollywood, le cinéaste aura lutté toute sa vie contre la frilosité des financiers et l’accueil souvent sévère du public. Il va sans dire que ce parcours du combattant perpétuel est à l’origine de la mélancolie constante qui habite la filmographie de Mann.

À leur manière, Neil et Vincent sont aussi des cinéastes qui se fabriquent un monde sur mesure, espérant y trouver l’espace nécessaire pour concrétiser leur vision. Chacun a une fonction précise dans leur microcosme et ceux qui ne se résignent pas à suivre leur « rôle » en seront éjectés, tôt ou tard. C’est toute la profondeur de cette relation-miroir que la scène synthétise autant qu’elle entérine le duel à mort qui finira par les opposer. À ce titre, la séquence en évoque une autre, nettement moins célèbre mais toute aussi virtuose, elle aussi bâtie sur un élémentaire champ-contre champ. Alors que la bande de Neil pénètre dans un entrepôt par effraction, le truand comprend que Vincent et ses hommes sont en train de l’épier. Géographiquement séparés, les deux hommes se voient soudain réunis par un effet de montage qui suspend le cours du temps. Une pure image de cinéma. On peut alors se demander pourquoi l’image la plus culte d’un film policier d’action soit un simple échange verbal. Bien sûr, Mann fait preuve d’un savoir-faire à toute épreuve dès lors qu’il s’agit de verser dans le spectaculaire. Découpées au cordeau, millimétrées à l’extrême, les scènes d’action pure traduisent une inspiration surprenante, celle de Jean-Pierre Melville. En bon démiurge qui se respecte, Mann fait du temps une matière élastique qu’il étire jusqu’à la rupture, hissant la tension jusqu’à des hauteurs insoutenables. Mais si les scènes d’action sont virtuoses, elles n’en demeurent pas moins sporadiques. Le cœur battant de Heat n’est pas à chercher dans la pyrotechnie, mais dans ses nombreux à-côtés.

Profitant de la longueur de son récit, Michael Mann multiplie les rencontres, les flottements, les non-dits pour rendre compte au mieux des petites subtilités qui marquent nos vies, parfois aussi intensément qu’une fusillade sanglante. Un sourire qui trahit un cœur brisé, un regard qui cherche un ailleurs, un geste imperceptible qui condamne à l’exil… Le film puise dans l’infime une poésie humaine dévastatrice, soutenue par la bande-son qui mêle musiques préexistantes et compositions planantes d’Elliot Goldenthal. Tout dans l’image transpire une détresse sourde, des nuits américaines oniriques aux longs travellings qui révèlent le vide oppressant du décor jusqu’à l’horizontalité vertigineuse de la ville. Une architecture dont Mann a bien compris toute la dimension carcérale, impossible à surmonter. L’action elle-même est à appréhender sous cet angle tourmenté, renouant avec l’imaginaire du cinéma américain des années 70 et ses archétypes burinés. Ici, les objectifs sont dérisoires et trahissent, bien moins que l’appât du gain, le rejet d’un trop-plein de violence et le pendant suicidaire des personnages. Lorsque Neil tente de dissuader son complice Michael Cheritto de prendre part à un casse dangereux, ce dernier lui répond par un constat sans équivoque…

The action is the juice. I’m in.

Au terme d’un visionnage éprouvant et cathartique, une seule question demeure…Lequel des deux a gagné ? Y avait-il seulement quelque chose à tirer de cette fuite en avant ? Au mieux, l’emprisonnement dans une routine asphyxiante jusqu’à la perdition, au pire, l’annihilation pure et simple. Lorsque le duel final, aux allures de western post-moderne, s’achève sur la victoire in extremis de Vincent, ce n’est pas une surprise, simplement la juste logique des choses. Le credo fataliste que Neil assène plusieurs fois annonçait déjà son destin poignant…Don’t let yourself get attached to anything you’re not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner...Après s’être menti à eux-mêmes, Neil et Vincent se sont résignés à rester pour toujours ces figures viriles d’un autre temps, isolés de leurs congénères. Lorsque Neil choisit de dévier de sa fuite et de sacrifier son idylle au profit de son honneur de truand, il sait qu’il signe là son arrêt de mort. Quand Vincent délaisse son épouse une dernière fois et dévale quatre-à-quatre les marches d’un hôpital, il semble passer en quelques secondes de l’abattement à la jubilation, comme un drogué qui s’offrirait son dernier shoot.

Un affrontement final qui aurait pu sacrifier la richesse d’un grand film de petits riens sur l’autel du triomphe de l’ordre sur la transgression. C’était sans compter le fatalisme sans concessions du réalisateur qui vient redoubler une mort concrète par son pendant métaphorique. Serrant la main de Neil, mourant, Vincent contemple les lumières de la Cité des Anges et son éclairage immaculé de la piste d’atterrissage ouverte vers un angle divin, avant de s’évaporer dans un fondu au noir. Il faut voir et revoir l’un des derniers monuments du cinéma américain du XXème siècle. On ne fait pas le deuil d’un film d’une pareille ampleur, une tragédie épique et désabusée qui vit pour l’éternité dans l’inconscient de ceux qui en ont été les témoins.