Catalyseur de l’ensemble du film, la chanson éponyme New York, New York. Tel un kaléidoscope elle révèle, selon l’angle d’approche que l’on pose sur elle, une nouvelle facette de cette œuvre. La structure double du titre, tout d’abord, reflète toutes les dualités présentes dans le film…Hommage/critique, artificialité maîtrisée/improvisations propices aux faux raccords, passion amoureuse/travail passionné, Francine/Johnny. La mélodie gémissante et chaotique et les paroles enthousiastes finement travaillées de la chanson illustrent, quant à elles, les caractères de ses deux compositeurs de fiction. Alors que Johnny laisse vagabonder sa créativité le long de notes égrenées au piano, Francine tente de la fixer en collant sur chaque mesure les mots que lui évoque leur relation. Le thème se place comme un clin d’œil au genre que Scorsese dissèque ici. Si le titre rappelle bien sur la chanson que chante Frank Sinatra dans Beau fixe sur New York, c’est principalement dans son interprétation que l’hommage réside. Derrière la partition, nul autre que John Kander compositeur, entre autres, avec Fred Ebb, de Cabaret et Chicago pour accompagner Liza Minnelli, qui propose une prestation endiablée devenue culte. Un morceau monument qui puise toute sa force dans le caractère ironique de sa renommée. Oublié aux Oscars en 1978, il sera remis au goût du jour par Frank Sinatra en 1979, et permettra la renaissance du film en 1981. Autre ironie, alors que l’œuvre de Martin Scorsese n’est pas une comédie musicale mais une exploration de ses rouages, le morceau est devenu l’emblème de ce genre finalement mal connu.

UNE HISTOIRE COMPLEXE…

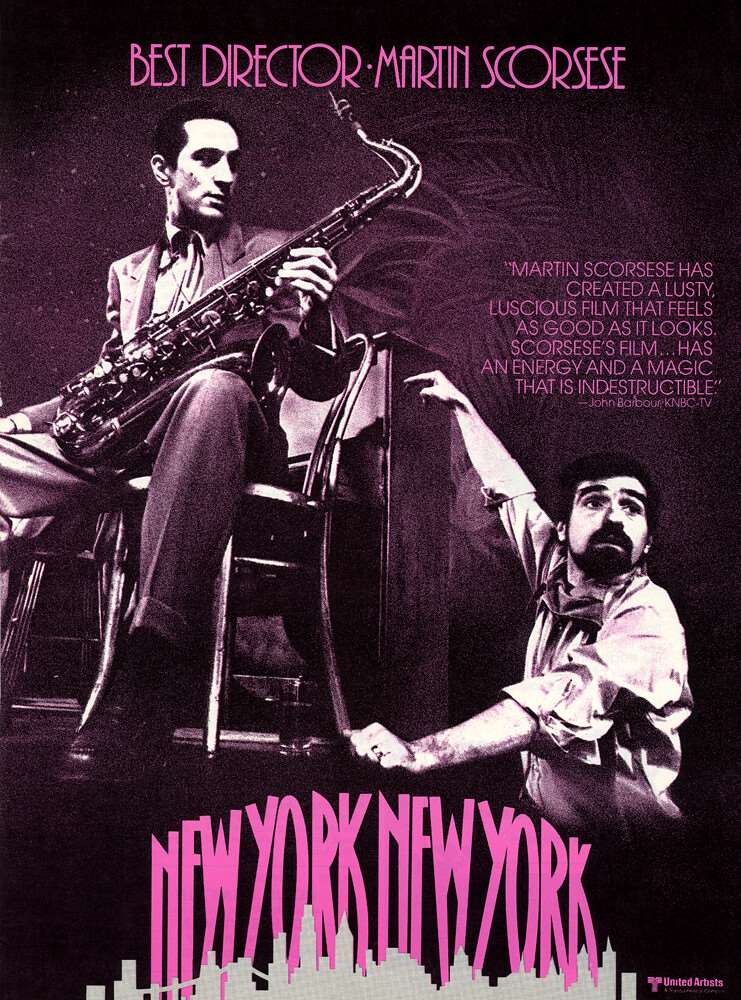

En 1976, Taxi Driver reçoit la Palme d’Or au Festival de Cannes. Aux côtés de Brian De Palma, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola ou Michael Cimino, Martin Scorsese incarne un nouveau mouvement artistique riche en promesses et en désillusions. Le cinéaste new-yorkais est alors considéré par tous comme le messie d’un septième art quelque peu moribond au début des années 70. Chacune de ses paroles est disséquée et amplifiée, on lui prête toutes sortes de projets et les cinéphiles du monde entier attendent de pied ferme son futur chef-d’œuvre. Dans cette ambiance médiatique irréelle, Scorsese et De Niro perdent rapidement pied avec la réalité, abusant de drogues, de fêtes et d’excès en tous genres, les deux hommes tombent peu à peu dans une forme de mégalomanie qui fera dire à Scorsese…On avait la grosse tête depuis la Palme d’or à Cannes pour Taxi Driver, aucun scénario n’était assez bon pour nous. Après la remise du trophée, Scorsese apprend que le producteur Irwin Winkler recherche un réalisateur pour s’atteler à l’adaptation de la comédie New York, New York, écrite par Earl Mac Rauch. Martin Scorsese est déjà un cinéphile averti et, de surcroît, un admirateur des comédies musicales des années 40/50 auxquelles l’histoire de Mac Rauch rend hommage. Il contacte Winkler et lui déclare son intérêt pour le projet. A l’origine, New York, New York était prévu pour mettre en scène deux comédiens très en vogue à l’époque, Barbra Streisand et Ryan O’Neal. Mais Liza Minnelli, la fille de Vincente Minnelli et Judy Garland rêve de ce rôle qu’elle souhaite interpréter aux côtés de James Caan. Les dirigeants du studio étudient sa demande, consultent Scorsese et finissent par lui offrir le personnage de Francine. Le talent de Liza Minnelli est indiscutable, elle chante et danse à merveille, et son nom apporte toute la crédibilité à l’hommage que le film revendique. Toutefois, Scorsese refuse que James Caan endosse le rôle de Jimmy Doyle car, pour lui, seul Robert De Niro peut incarner ce personnage.

Avec un budget de 7 millions de dollars la production prévoit un tournage d’une durée de 14 semaines qui démarrera lorsque le scénario sera bouclé. Earl Mac Rauch est depuis quelques semaines en charge de l’adaptation de son histoire et soumet son script à Scorsese. Insatisfait du résultat, le réalisateur lui demande des réécritures incessantes et lui adjoint Julia Phillips pour l’épauler dans son travail. Après quelques semaines, Rauch, épuisé par le rythme imposé, jette l’éponge New York, New York n’a plus de scénariste ! Scorsese demande alors à Mardik Martin de reprendre l’écriture du script. Co-scénariste de Mean Streets ou Raging Bull, Martin est non seulement un des plus anciens collaborateurs de Scorsese mais également l’un de ses meilleurs amis. Fin 1976, bien que le scénario soit toujours en cours d’écriture et que Scorsese n’ait conçu que l’ébauche de son story-board, les premières scènes sont tournées En pleine confiance, le réalisateur déclare qu’il s’appuiera sur la technique d’improvisation de ses comédiens et qu’il mettra fin au script dans les semaines à venir. Dans un premier temps, Scorsese souhaite tourner les séquences musicales et en particulier le fameux final intitulé Happy Endings. Pour cela, il utilise des décors grandioses qu’il fait constamment modifier, multiplie les prises de vues et engloutit 350 000 $ de budget pour cet unique numéro de danse et de chant ! Il enchaîne ensuite avec les scènes de comédie mais son scénario n’est toujours pas prêt et, inévitablement, le plan de tournage dérape, passant de 14 à 22 semaines et engendre une augmentation du budget de 2 millions de dollars. Les dirigeants de la United Artists perdent peu à peu confiance, et la belle entente qui les liait à Scorsese commence à s’émousser…

Lorsque Martin Scorsese donne le dernier clap à New York, New York, il a en boite des dizaines d’heures d’images qu’il doit désormais mettre bout à bout avant la sortie du film prévue en juin 1977 sur le territoire américain. Le travail est colossal et, paradoxalement, il choisit cette période pour s’atteler à un nouveau projet, le concert d’adieu du groupe The Band, qui deviendra ce superbe documentaire intitulé The Last Waltz ! Scorsese ne dort plus…La journée, il monte New York, New York et la nuit il filme des scènes de concert. Quelques jours plus tard, son monteur décède brutalement laissant New York, New York sans monteur…le film lui est dédié. Martin Scorsese fait alors appel à Marcia Lucas avec laquelle il avait déjà collaboré sur Alice Doesn’t Live Here Anymore et Taxi Driver. Marcia Lucas est marié à un certain George Lucas et travaille alors sur un petit projet de science-fiction intitulé Star Wars ! Par amitié pour Scorsese, le couple accepte d’interrompre le montage sur lequel ils étaient à l’œuvre pour venir prêter main forte à New York, New York. Quelques jours avant la sortie, un premier découpage de 4h29 est présenté aux dirigeants de la United Artists. Ne pouvant espérer un succès commercial d’un métrage d’une telle durée, ils exigent de Scorsese et Lucas qu’ils revoient leur copie. Le 21 juin 1977, le film sort en salle dans une version de 2h43. Les premières projections sont décevantes, les spectateurs ne comprennent pas l’intérêt du numéro Happy Endings que Scorsese doit finalement amputer. New York, New York est finalement distribué dans une version « courte » de 2h33 sur le territoire américain et 2h16 en Europe et rentre péniblement dans ses frais. La United Artists attendait un énorme succès de sa collaboration avec Scorsese, les résultats sont pour le moins décevants. Pendant ce temps, Star Wars, le « petit » film de Lucas, sorti une semaine avant, explose le box office et révolutionne l’économie du spectacle…A partir de cette époque et jusqu’à Gangs Of New-York (2002), Scorsese ne bénéficiera plus de budget aussi conséquent. C’est un premier pas vers la mort du cinéma d’auteur à grand budget aux USA au profit de productions plus calibrées qui se concrétisera avec l’échec de La Porte du Paradis de Michael Cimino en 1980 et la disparition de United Artists. Encore aujourd’hui, New York, New York déçoit de nombreux cinéphiles et il est fréquent d’entendre que ce « Scorsese » est un échec artistique. Comment expliquer ce triste constat et pourquoi défendre cette grande oeuvre malade ?

En souhaitant rendre hommage aux grandes comédies musicales des années 40/50, tout en adaptant un script centré sur les relations difficiles vécues par un couple, Scorsese mélange incontestablement les genres et prend des risques. Il mixe le cinéma de Vincente Minnelli ou de Stanley Donen avec sa vision urbaine d’un art plus intimiste et influencé par Cassavetes…Afin de reproduire au mieux l’univers des comédies musicales, Martin Scorsese demanda à Boris Leven de prendre en charge la construction des décors. Leven qui avait travaillé sur The Shanghaï Gesture (Joseph Von Sternberg, 1941) Giant (George Stevens, 1956) ou encore West Side Story (Robert Wise, 1961) s’inspira de toute l’imagerie des années 1940, avec des trottoirs hauts, des rues totalement propres, des couleurs chatoyantes et des arrière-plans peints, le décor du film est un régal pour les yeux. Evidemment, Scorsese s’éloigne de la ville réaliste telle qu’il l’avait décrite dans Mean Streets ou Taxi Driver. Au milieu de ces décors grandioses, le réalisateur dirige ses comédiens ainsi que des centaines de figurants. De ce point de vue, la première scène du film est impressionnante, alors que les New-Yorkais célèbrent la fin de la guerre en 1945, la caméra suit Jimmy Doyle perdu au milieu de cette foule compacte. Dans un plan large de toute beauté, Scorsese permet au public de repérer son héros grâce à un néon en forme de flèche qui indique où il se trouve ! Pendant la même séquence, De Niro est filmé lors d’une grande fête à laquelle participent des centaines de personnes. La caméra fixée sur une grue se déplace avec virtuosité et permet au spectateur de suivre, dans la même scène, l’activité de la foule, des musiciens ou encore des chanteurs et autres danseurs. Avec cette séquence d’introduction, Scorsese invite le public à un spectacle digne des grandes comédies musicales des années 40/50.

Toujours avec l’objectif de rester fidèle à ses maîtres, le réalisateur refuse les formats larges de type Cinémascope ou 1.85 et choisit un format de film 1.66 se rapprochant ainsi au mieux des cadres « carrés » de l’époque (1.33). Afin de retrouver le style « Minnelli », Scorsese expérimente également de longs mouvements de caméras. Dans ses entretiens avec David Thompson et Ian Christie, il déclare s’être inspiré de Vincente Minnelli en allant encore plus loin…D’abord la caméra suivait l’action le temps de quelques mesures de musique avant le premier raccord, sans faire de plan général, et je continuais au moins 24 mesures. Ensuite la caméra couvrait un angle pendant 12 mesures puis un autre pendant 12 autres mesures, et ainsi de suite dans tous les sens jusqu’à ce ça se transforme en style cinématographique. Il avouera que ce style fut également appliqué pendant les scènes de studio de The Last Waltz ainsi que lors des combats de Raging Bull où un nouveau plan apparaissait tous les 15 ou 20 coups. Scorsese profite aussi du film pour offrir quelques clins d’œil aux grands classiques du genre comme le final Happy Endings est un exercice de style que l’on retrouve dans de nombreuses comédies musicales. Dans New York, New York, le numéro est un régal pour les yeux et les oreilles, offrant au public une succession de saynetes, alliant fluidité et rythme du montage à un festival de couleurs, de décors et de costumes tout aussi irréels que somptueux ! Il rend également hommage à Stanley Donen et Gene Kelly en reprenant un numéro de danse, directement inspiré de On the Town (1949), entre un marin et une jeune femme sous le pont d’un métro. Enfin, que serait une comédie musicale sans grand numéro de chant ? New York, New York n’échappe heureusement pas à la règle avec des titres parfaitement interprétés par Liza Minnelli. Le titre phare du film est le célèbre New York, New York composé par John Kander et Fred Ebb sous les conseils de Robert De Niro. Le morceau, que Frank Sinatra rendra légendaire, « explose » aux oreilles du public dans une scène finale époustouflante où le talent de Scorsese se conjugue harmonieusement avec celui de Liza Minnelli ! En alliant une technique de montage et de cadrage à des décors reproduisant ceux des grands classiques, et en offrant des numéros de danse et de chant exceptionnels, Martin Scorsese réalise ici un travail de titan, absolument remarquable et injustement sanctionné par une critique et un public circonspects. Ce n’est pas tant la qualité du show proposé par Scorsese qui dérouta les spectateurs mais plutôt leur incapacité à apprécier ce spectacle tout en suivant avec attention l’histoire torturée de Jimmy Doyle et Francine Evans…

Rares sont les films où Martin Scorsese s’est concentré sur le personnage féminin, mis à part Alice n’est plus ici et, dans une moindre mesure, Le Temps de l’Innocence, le héros « scorsesien » est un homme plongé dans un monde de violence. Ici le couple est au centre du drame. Un drame qui débute par la rencontre entre Jimmy et Francine qui vont ensuite s’aimer et se déchirer pendant les 2h30 du métrage. C’est leur histoire que le cinéaste raconte dans ces décors de « musicals », une histoire passionnelle, où l’Amour est mis à l’épreuve des aspirations individuelles…Dans la première scène, on découvre Jimmy Doyle, un musicien frimeur, surdoué et indépendant, qui tente de séduire toutes les femmes qu’il croise sur son chemin, avec sa chemise hawaïenne, son pantalon blanc, ses cheveux gominés et ses manières de macho, il est en tous points détestable. Mais lorsqu’il rencontre Fran (Liza Minnelli), sa détermination pour la séduire le rend attachant. Et quand elle lui reproche son manque de manières, il lui répond avec une franchise déconcertante et tellement séduisante…Do I look like a gentleman to you in this shirt and these pants ? Jimmy est un être en décalage avec le monde, sa chemise colorée est en totale inadéquation avec la mode, sa musique n’est pas du tout populaire et sa relation avec Fran frise le délire. Lorsqu’il intègre le Big Band de Frankie Harte, son talent et son caractère le poussent naturellement à diriger le groupe. Mais cette musique, inspirée du chanteur français Maurice Chevalier, ne lui convient pas, Jimmy rêve de jouer avec les musiciens noirs de Harlem et intègre le groupe de son ami Cecil Powell. Eternel insatisfait, il ne peut s’assagir et tente encore d’imposer ses solos à ses compagnons jazzmen…Auprès de Fran, Jimmy est totalement extraverti et incarne la folie du héros « scorsesien »…Il se jette sous un camion pour la demander en mariage, l’embrasse avec une fougue bestiale dans un taxi et, lorsqu’il doit faire face à sa paternité, il se confond en explications « vaseuses » et fuit de nouveau. Dans la tradition « scorsesienne », la vie de Jimmy ne peut s’accorder avec le monde dans lequel il évolue mais, à la différence de Travis Bickle dans Taxi Driver ou Howard Hughes du The Aviator, il refuse l’épreuve du miroir. Lorsqu’il croise son reflet à la fin de film, il préfère s’y substituer et sortir du champ de la caméra, refusant ainsi toute prise de conscience avec sa « réalité ». Le seul lien que partage Jimmy et Fran est la musique et en particulier le morceau New York, New York qu’ils composent ensemble. Dès le générique d’introduction, on entend quelques notes de la mélodie. Puis l’histoire avance, les notes s’étoffent et des paroles viennent s’y greffer jusqu’au final où Fran interprète le titre. Mais paradoxalement, la musique est également l’objet de leur discorde. Jimmy est un artiste d’avant-garde tandis que Fran incarne un style « classique ». Leur union donne naissance à un chef-d’œuvre musical mais est également à l’origine de leur rupture. Aucun d’entre eux n’accepte que l’autre lui impose un choix, Fran veut réussir sa vie privée et devenir une star de music-hall. Pour cela elle est prête à faire des sacrifices tandis que Jimmy, en quête de perfection, ce qu’il appelle un « Accord Majeur », refuse toute forme de compromis. Lorsque le regard de Fran croise un miroir, elle fait face à l’épreuve que Jimmy avait rejetée, prend du recul et assume ses choix, artistiques ou personnels.

La scène la plus caractéristique de cette opposition dévorante est certainement celle de la répétition que Jimmy tente de mener avec l’orchestre de Frankie Harte dont il vient de prendre le contrôle. Le batteur ne respecte pas le rythme et Fran lui fait des reproches. Jimmy s’interpose, réprimande le musicien et demande à Fran de se taire. Ensuite, le morceau reprend et c’est Fran qui lance le « one, two, three » de synchronisation des musiciens. Jimmy ne l’accepte pas, pique une colère et arrête la musique avant de la relancer de son propre gré. Cette scène qui met en exergue la dualité qui anime le couple de héros est d’un réalisme ébouriffant et évoque évidemment le style Cassavetes auquel Scorsese se réfère constamment. La musique est également caractérisée comme un facteur d’étouffement du couple. Lors d’un concert auquel ils assistent, Jimmy et Fran tentent de dialoguer et ne peuvent se comprendre tant le volume sonore est élevé. Scorsese montre ainsi l’omniprésence destructrice de la musique dans leur quotidien et annonce d’emblée l’incapacité du couple à assumer un autre centre d’intérêt et notamment l’arrivée d’un enfant avec Fran enceinte. Lors d’une autre scène, Jimmy joue dans un club de Harlem, Fran reconnaît le morceau et avance pour le rejoindre sur scène. Mais Jimmy s’y oppose, son style et sa gestuelle deviennent agressifs, sans la moindre parole, il repousse Fran, lui faisant comprendre qu’elle ne pourra jamais partager sa musique, sa passion et par extension sa vie…Pour incarner ces deux personnages, Martin Scorsese fait appel à Robert De Niro et Liza Minnelli auxquels il demande d’improviser dans presque toutes les séquences de comédie. Leur performance est surprenante de dynamisme et de créativité. La scène de la demande en mariage où Robert De Niro brise un carreau et menace de se suicider est à ranger au panthéon de la comédie moderne. Les spectateurs n’oublieront pas non plus cette terrible dispute dans le taxi avant que Francine ne parte à l’hôpital pour accoucher. On sent constamment que les deux comédiens sont en pleine improvisation, offrant au public des échanges d’un réalisme rare pour une telle production. Il faut également rappeler que dans un souci de perfectionnisme désormais légendaire, Robert De Niro apprit à jouer du saxophone pendant des heures, jusqu’à devenir un musicien parfaitement crédible. Aux côtés de De Niro et Minnelli, quelques seconds rôles sont particulièrement attachants comme celui de Clarence Clemons tout droit débarqué du E Street Band de Bruce Springsteen et qui joue le rôle de Cecil Powell, le trompettiste de Jazz que Jimmy admire tant. On retrouve également avec plaisir Frank Silvera, figure emblématique du cinéma de Martin Scorsese, qui incarne Di Muzzio, l’ami de Jimmy au début du film, ou encore Barry Primus et Diahnne Abbott qui, à l’époque, était mariée à De Niro. Ces petits rôles gravitent autour du monstrueux duo formé par Jimmy et Fran et servent souvent de faire-valoir à leur relation tumultueuse.

Lors du montage original du film, George Lucas conseilla à Martin Scorsese de conclure son histoire sur une ‘happy-end’. Malgré la tentation de rafler quelques millions de dollars de plus au box-office, Scorsese est resté fidèle à son indépendance artistique et a filmé la scène montrant Fran et Jimmy repartir ensemble mais ne l’a jamais intégrée au métrage. Avec la dernière séquence qui voit ses deux héros se séparer, il refuse la facilité d’une solution commerciale et préserve le réalisme auquel il tenait tant. Néanmoins, il n’obtient pas le « final cut » et doit sacrifier sa séquence favorite (Happy Endings) lors de la sortie en 1977. En 1981, c’est avec une liberté retrouvée que Scorsese peut enfin inclure la fameuse scène de « musical » à son métrage. Avec ce dernier hommage aux comédies musicales des années 50, le film atteint alors un équilibre dans sa construction dramaturgique, ce « final joyeux » rêvé par Fran contrebalance la vision plus sombre et réaliste qui conclut son histoire avec Jimmy et participe à la construction tout en dualité du métrage. Pour Scorsese, New York, New York est un champ d’expérimentation cinématographique dans lequel il conjugue deux approches antagonistes du cinéma. Symbolisée par la répétition du nom « New York » dans le titre, cette opposition se traduit par deux visions de la ville. D’un côté, il imagine un New York hollywoodien avec ses décors gigantesques, son héroïne qui ne rêve que de fins heureuses et une mise en scène directement inspirée de Minnelli. De l’autre, il incite ses acteurs à improviser sur presque toutes les prises et imprègne son film d’un style avant-gardiste influencé par Cassavetes ou Kazan. Le résultat de cette vision ambitieuse a dérouté une grande partie de son public en 1977 et continue de choquer de nombreux cinéphiles refusant la confusion des genres. Mais derrière tous les antagonismes et les artifices de New York, New York, Scorsese ne fait que raconter l’histoire d’un homme et une femme, une histoire simple et bouleversante servie par une mise en scène d’une beauté fulgurante. New York, New York is a masterpiece…Start spreadin’ the news !! Elle obtient d’ailleurs un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Cabaret et reste à ce jour la seule personne récompensée par l’académie dont les deux parents ont également reçu un oscar.