A la fin des années 90, il annonçait son ambition d’arrêter le cinéma à son dixième film. Il prit d’ailleurs une pause de 5 ans après le semi-succès de Jeanne d’Arc, épopée visuelle qui divisa, avec Milla Jovovich en illuminée de l’épée. La décision paraissait surréaliste, tant son œuvre était parmi les plus originales et ambitieuses du cinéma français, des seules carrières à pouvoir engranger des millions de dollars à l’international. L’éternel barbu a confronté les stars avec Adjani et Lambert au sommet de leur popularité dans Subway, il a le flair des grandes révélations comme Natalie Portman dans Léon, Jovovich dans Le 5e Élément. Il a mouillé sa chemise plus d’une fois, dans les abysses marins, pour puiser l’essence du cinéma générationnel en pleine crise du cinéma avec Le Grand Bleu…Défenseur des couleurs françaises à l’étranger et son Cinquième élément et ses tenues JP.Gaultier, influenceur en avance sur son temps, il est devenu nabab, montant son studio, EuropaCorp, distributeur, exploitant, producteur de série B fraîche aux héroïnes musclées qui ont secoué les marchés globaux pendant des décennies…

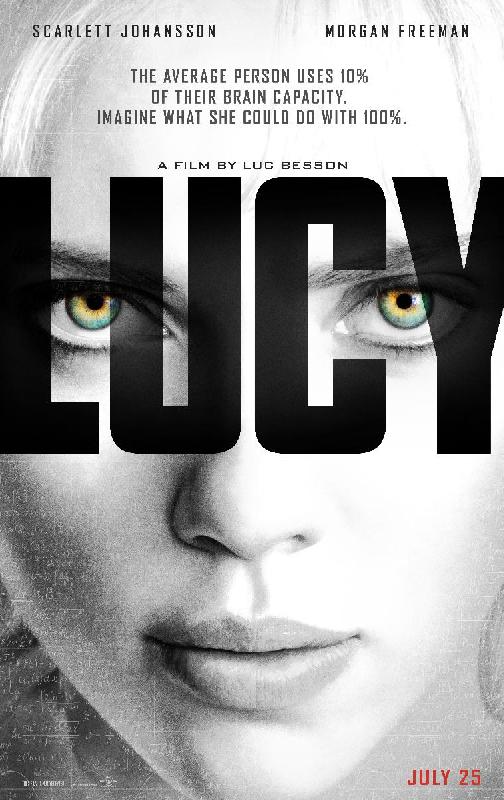

Après une pause de 5 ans, au début des années 2000, ce boulimique de l’image s’est égaré. Entre 2005 et 2017, un seul film à retenir, malgré une envie de filmer retrouver. Il s’agit de Lucy, son plus gros succès mondial. Avec Scarlett Johansson, le thriller de SF est du pur Besson, ambitieux, pertinent dans son propos, d’une efficacité à toute épreuve, avec une héroïne qui vient s’asseoir au panthéon de son cinéma…

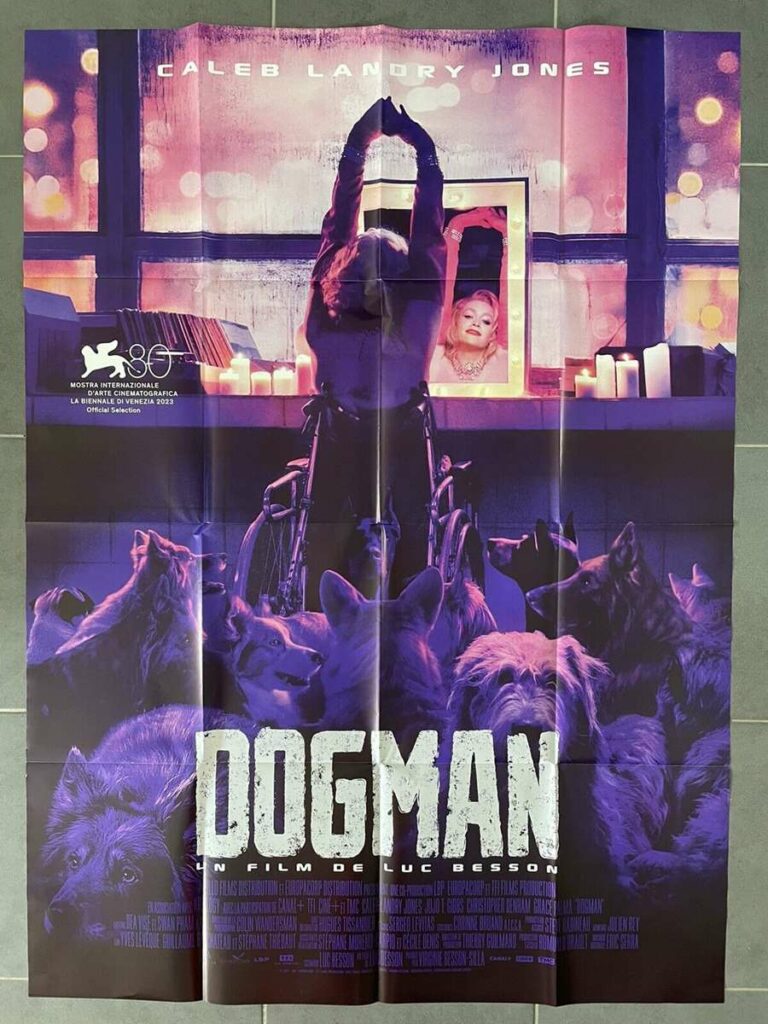

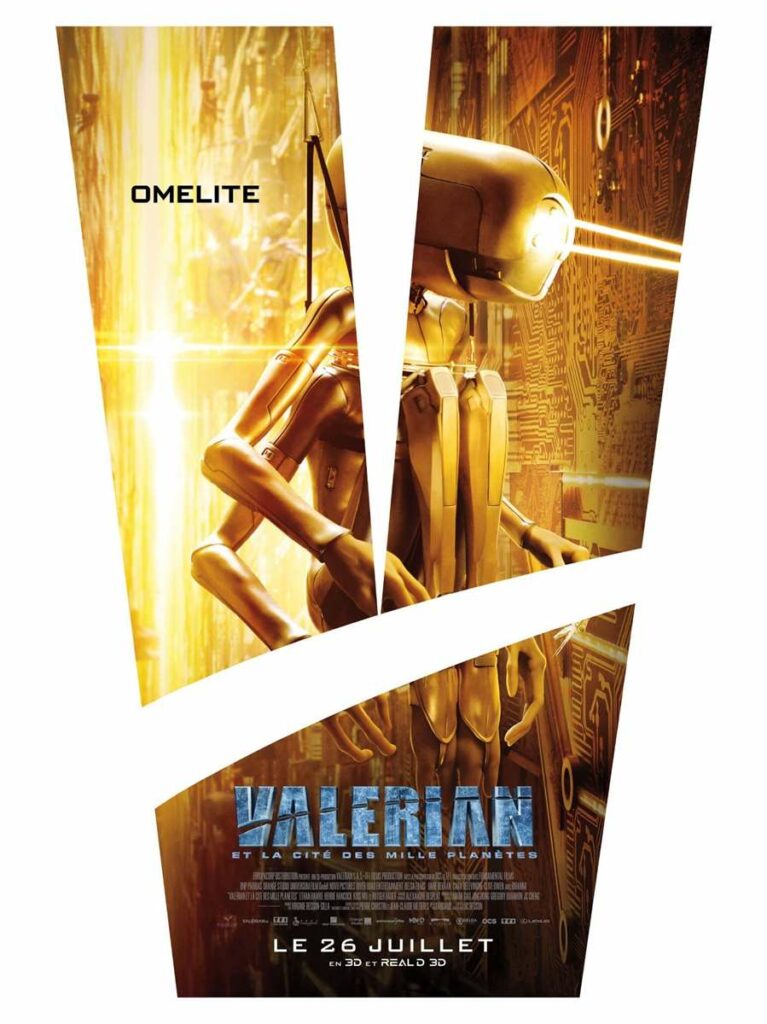

Malheureusement, le reste de la filmographie post-Jeanne d’Arc sera essentiellement composé d’œuvres fades, inconséquentes. Le grand retour de Besson sur Angel-A était intimiste et profitait de la présence de l’ultra populaire Jamel. Mais ces Ailes du désir parisiens n’étaient qu’une belle démonstration photographique. Le film, aujourd’hui, a sombré dans l’oubli. The Lady est devenu un biopic académique qu’on n’aurait jamais pu imaginer en provenance de cet auteur rebelle. Adèle Blanc Sec, d’après Tardi, préfigurait Valérian, une adaptation de BD mal castée, au script indigent…Le film n’a soulevé aucun enthousiasme et la franchise est morte-née. Le pire reste la parenthèse gamine de la trilogie d’Arthur, précédée des bouquins. Le réalisateur de divertissements adultes consacrait une demi-décennie à une entreprise digne d’un tâcheron qui ne rendra jamais hommage au cinéaste innovant qu’il avait pu être. En 2017, Valérian et la cité des Mille Planètes est encore un Besson diminué par des défauts inacceptables de la part d’un artiste chevronné, dont la carrière est longue de 30 ans. Il répète les erreurs un peu bling-bling de son œuvre, décors de space opéra vus en version Minimoy, son couple d’agents spéciaux intergalactiques n’a aucune existence réelle, pourtant, il est incarné par deux jeunes gens prometteurs, hors des canons hollywoodiens habituels. Besson, jadis en avance sur son époque, ne semble plus comprendre le public d’aujourd’hui, n’arrive plus à cerner le public de ses films, malgré le sursaut remarquable de Lucy. Le conteur est devenu faiseur de produits sans âme oubliant qu’à un certain âge, il est peut-être bon d’amener le public à estimer son œuvre. Nolan et Villeneuve ont remplacé le Besson du début des années 90. Mais la sortie de Dogman fait espérer un retour et une sortie par le haut !

ARRÊT SUR IMAGE ET SES 21 FILMS / 1983-2025

PREMIERE BATAILLE…

par David Mikanowski

1983…À 17 ans, à un mois du bac, Luc Besson quitte le lycée et s’en va frapper aux portes des maisons de production. Il a une envie irrépressible de faire du cinéma. On l’embauche d’abord comme machino et au bout de quelques mois, des stages à droite à gauche, notamment sur Moonraker (1979) le James Bond tourné à Paris, et sur Loulou (1980) de Maurice Pialat. Rapide, efficace, le jeune homme passe deuxième assistant, puis premier sur Les Bidasses aux grandes manœuvres (1981) affligeante comédie où il repère, lors du casting, un type dont la carrure l’impressionne. Il s’appelle Jean Reno. À la même période, Luc va faire une autre rencontre déterminante. Celle de Pierre Jolivet. Avec son frère Marc, ils ont créé un duo comique, Récho et Frigo. Leur show les amène dans des Club Med. L’un des villages est tenu par Claude Besson, le père de Luc. C’est lui qui présente Pierre à son fils. Une grande amitié naît entre l’humoriste et l’apprenti cinéaste. Grâce à un ami qui vient de toucher l’héritage de sa grand-mère, Luc dépose un chèque de 50 000 francs à la banque et devient gérant d’une société, Les Films du loup, qu’il a fondée avec Jolivet. Inséparable, le tandem décide d’écrire un court-métrage, L’Avant-Dernier, qui sera une sorte de brouillon du Dernier Combat. Réalisé par Besson, ce film de dix minutes sera interprété par Pierre Jolivet et Jean Reno.

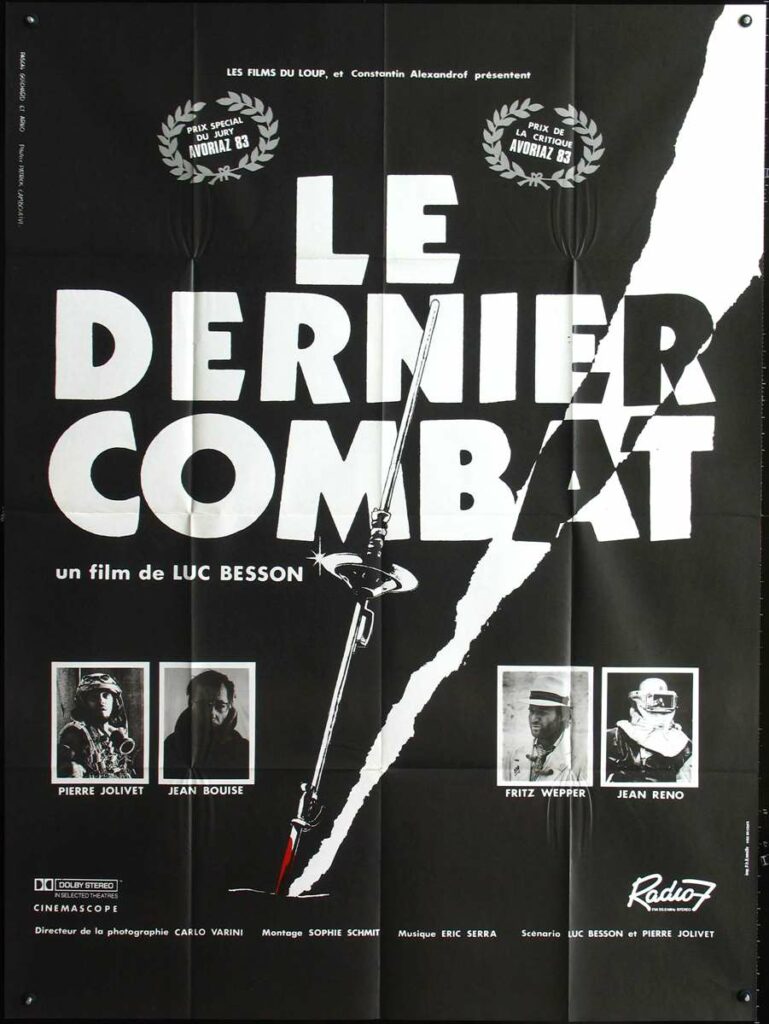

Jolivet et Besson travaillent ensuite sur une première version du script de Subway, qui devait être à la base leur premier long-métrage. Mais ils ne trouvent aucun producteur pour financer le film. A priori, l’intrigue n’intéresse personne notamment la Gaumont, qui refuse d’abord le projet. Sans attendre l’aide d’une avance sur recettes qui ne viendra jamais, le duo se lance dans la préparation du Dernier Combat, une version longue de L’Avant-Dernier. Avec des capitaux privés, ils parviennent à réunir des fonds pour produire ce film de SF à tout petit budget. Le 15 août 1982, à 23 ans, Luc débute le tournage, qui va durer onze semaines. Dans l’équipe, on retrouve les mêmes acteurs que dans L’Avant-Dernier. Ce récit de science-fiction n’a, en soi, rien d’original. Il raconte comment un groupe d’individus tente de survivre et de repartir à zéro à la suite d’une catastrophe nucléaire. Dans un Paris en ruines, un homme (Pierre Jolivet, en sarouel) vit seul au dernier étage d’une tour déserte, en partie ensevelie sous les sables. Il n’a pour seule compagnie que sa poupée gonflable. Dans un monde laissé à la barbarie, où l’eau et les vivres viennent à manquer, notre héros affronte un clan, vivant dans un cimetière de voitures (leur chef est interprété par l’acteur allemand Fritz Wepper, le comparse de l’inspecteur Derrick !). Il fait ensuite la connaissance d’un médecin (magnifique Jean Bouise) barricadé dans un vieil hôpital abandonné. Une brute (l’imposant Jean Reno), qui porte un casque de soudeur et assomme ses victimes à coups de massue, tente en effet de s’introduire par tous les moyens dans la clinique, gardée comme un château-fort. Le docteur y tient caché dans une pièce une femme…Peut-être la dernière de cette terre dévastée, c’est une jeune inconnue de 21 ans, Mylène Farmer, qui prête sa silhouette à celle-ci, dans un plan où elle est allongée sur le lit de sa cellule.

Cinéaste très visuel, Besson a souvent négligé le langage dans ses films. Les dialogues se réduisent chez lui à un minimum télégraphique (on se souvient du « police, menottes, prison » lancé par le commissaire joué par Michel Galabru dans Subway). Ça tombe bien, dans Le Dernier Combat, les personnages ne parlent pas ! En effet, les radiations ont privé les hommes de l’usage de leurs cordes vocales. D’ailleurs, dans une scène drôle et poétique, Jean Bouise et Pierre Jolivet, ayant inhalé un gaz dans l’hôpital, se disent juste «bonjour». Cette obsession du non-dialogue chez Besson se poursuivra en 1988 dans Le Grand Bleu dont le héros taciturne Jacques Mayol (Jean-Marc Barr) évolue, en partie, dans le « monde du silence », celui des fonds marins. Dans Le Dernier Combat, c’est l’inverse avec des poissons tombent littéralement du ciel ! Il pleut des sardines radioactives. Et c’est bien le seul miracle de ce monde à la dérive. Un monde qui a perdu ses couleurs vu que le film a été tourné en noir et blanc. Ce qui rend bien mieux l’absence de vie, comme dans les vieux documentaires de guerre.

Entièrement filmé en décors naturels, le film a été tourné à Paris dans des quartiers en démolition et sur des chantiers. Le format Scope aiguise les angles et rallonge le décor, qui ressemble à un no man’s land. Quelques plans ont été tournés également à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dans le désert tunisien ! Avec une grosse capacité de travail et une ambition féroce, Luc Besson se démène comme un fou sur le plateau. Avec son équipe, il pratique le système D et fait preuve d’ingéniosité et de débrouillardise. Ses efforts seront récompensés. Le film est sélectionné en compétition au Festival fantastique d’Avoriaz en janvier 1983. Une importante manifestation qui va servir de tremplin à sa carrière. Venu de «nulle part», Besson fait une arrivée en force dans la station enneigée accompagné de toute son équipe. Pendant des années, le public a réclamé des films de science-fiction tricolores et il découvre enfin avec Le Dernier Combat du jeune cinéma français dynamique ! Il sera deux fois couronné au palmarès avec le prix spécial du jury et le prix de la critique. En plus, c’est George Miller, le réalisateur des Mad Max, qui est cette année président du jury, dans lequel on retrouve aussi Jean-Jacques Annaud, Alan J. Pakula et Samuel Fuller.

Dans Luc Besson. L’homme qui voulait être aimé de Geoffrey Le Guilcher l’auteur relate une terrible anecdote…Quand Le Dernier Combat décroche le prix spécial du jury à Avoriaz, seul Luc en reçoit les lauriers. A la cérémonie de remise des récompenses, le jeune réalisateur monte sur scène et n’appelle personne à ses côtés, pas même Pierre Jolivet, acteur principal, coscénariste, coproducteur et l’ami chez qui il squatte. Pierre ne s’y attend pas. Pétrifié sur son siège au fond de la salle, il ne bouge pas, guette un signe de Luc, un mot. Rien ne vient. Pierre ne pardonnera jamais cet “oubli” qu’il assimile à une trahison. À partir de 1985, Pierre deviendra réalisateur et signera près de 20 longs-métrages. Lors d’une masterclass en 2015, celui-ci balancera au public, à propos de son ancien ami et associé…Ça a été une grosse séparation et c’est un gros enfoiré par nature. Mais pas plus avec moi qu’avec tous les autres gens avec qui il a eu des procès. Il se comporte comme il est dans la vie, sans aucune éthique. Le film récoltera dix prix internationaux. La presse est quasi unanime et défend Besson. Il sort le 6 avril 1983 à Paris, dans une petite combinaison de sept salles. Personne ou presque ne se déplace mais de jeunes cinéphiles se diront grâce à lui qu’il est possible en France de réaliser un film de genre. Daniel Toscan du Plantier, à l’époque grand manitou de la Gaumont, flaire le potentiel du jeune cinéaste et lui donne les moyens de réaliser son vieux rêve, Subway, pour 2,5 millions d’euros. Ce sera son second film. Le 24 juin 1992, lors de la reprise du Dernier Combat en salle, Besson déclare…Ce film a été dur à monter financièrement. Il n’a pas très bien marché avec 170 000 entrées lors de sa première sortie en 1983 et il a engendré beaucoup de dettes. 500 000euros que j’ai remboursés tout seul parce que j’étais gérant de la société Les Films du Loup.

FILM CULTE D’UNE GENERATION…

par Virgile Dumez

1985…Luc Besson obtient un budget bien plus conséquent pour son second film derrière la caméra. Fasciné par le monde des délinquants et des déclassés, il s’attache ici à suivre le destin tragique de deux personnages que tout oppose. Le voleur n’a de cesse de se faire passer pour un grand de ce monde alors qu’il n’a aucun domicile fixe, tandis que sa proie est une femme de milliardaire en rupture avec un milieu qu’elle ne supporte plus. Chacun veut finalement s’immiscer dans l’univers de l’autre, mais leurs différentes tentatives seront systématiquement vouées à l’échec. Le script de Subway (1985), parfois très maladroit, fonctionne par oppositions binaires. Monde souterrain des clochards contre univers raffiné des élites, gendarmes contre voleurs, amour fou contre autorité normative sont autant de contrastes mal digérés. Au milieu de cette société totalement compartimentée, où le destin de chacun semble inscrit dès la naissance, se débattent un certain nombre de personnages décalés, figures grotesques prises au piège d’un modèle préétabli. Projet très ambitieux, Subway est également marqué par un esthétisme évoquant celui du Diva (1981) de J.J.Beineix. La réalisation virtuose de Besson éclate effectivement à chaque plan…La caméra virevolte et flotte dans les couloirs du métro avec une aisance extraordinaire pour l’époque. On comprend donc mieux pourquoi le public fut scotché par cette œuvre novatrice sur le plan formel et ambitieuse sur le plan narratif.

La présence des deux stars les plus en vue du moment a également fait beaucoup pour transformer ce trip esthétisant en succès populaire. Isabelle Adjani était alors au sommet de sa carrière, tandis que Christophe Lambert sortait tout juste du triomphe de Greystoke. Ce casting très mode est épaulé par un Michel Galabru impérial et de jeunes espoirs qui ont fait bien du chemin depuis, de Jean-Hugues Anglade à Jean Reno en passant par Jean-Pierre Bacri.

Ancré dans l’esthétique urbaine et glaciale des années 80, ce second opus n’est pas exempt de défauts. Le scénario manque de structure et les personnages ne sont souvent que des figures archétypales dépourvues de la moindre psychologie. Grâce à une mise en scène impeccable, le cinéaste arrive à camper en quelques plans des caractères. Mais ceux-ci n’évoluent plus d’un iota par la suite, donnant l’étrange impression d’un film en points de suspension. L’ambiance surréaliste est variablement convaincante et de nombreuses séquences tombent à l’eau, comme si l’auteur se contrefichait finalement de ce qu’il raconte. Enfin, l’humour déployé ne fait que renforcer l’impression d’immaturité générale. Cela n’empêcha pourtant pas le film d’être le premier gros succès commercial de Besson, tout en obtenant trois Césars, dont celui du meilleur acteur pour un Christophe Lambert moyennement convaincant. Improbable grand écart entre recettes classiques du cinéma d’action et poétisation du réel, Subway apparaît aujourd’hui comme un film hybride, aux influences multiples parfois mal digérées.

10 MILLIONS DE SPECTATEURS…

par Fred Teper

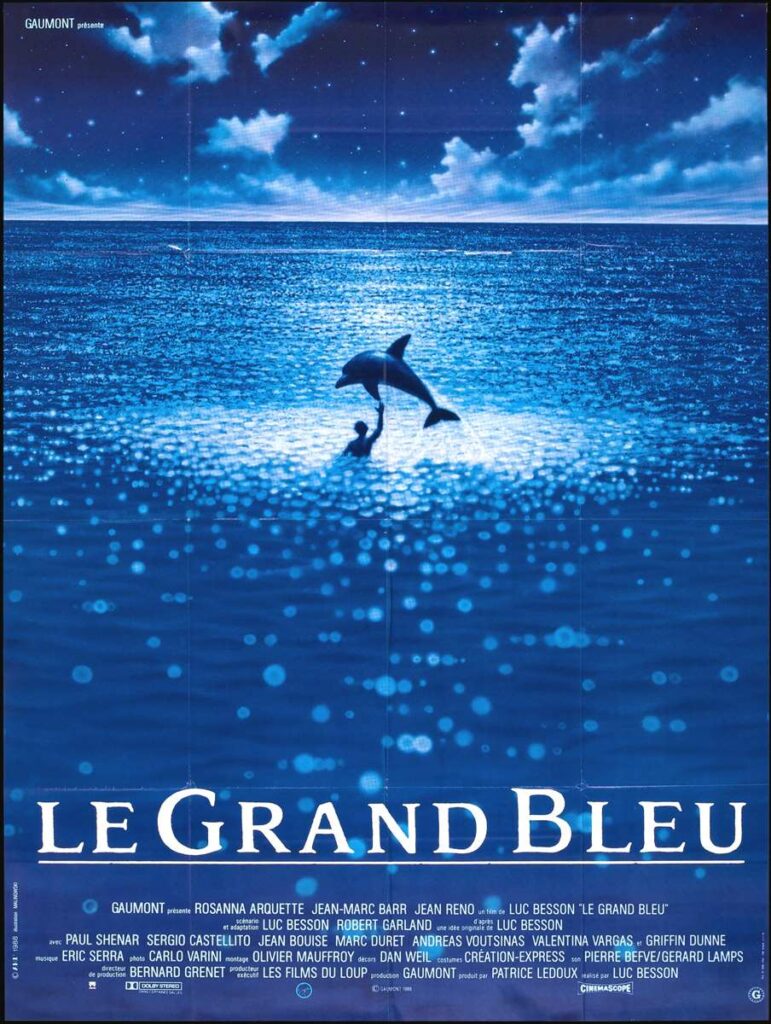

1988…Besson a cru voir sa carrière couler à pic lors de l’accueil de son 3ème film…C’est en ouverture du Festival cette année-là qu’il a connu le pire et le meilleur d’une carrière alors naissante. Si le film fut accueilli fraîchement par une large partie de la presse, il connut lors des semaines qui suivirent sa sortie un succès sans précédant. Le Mozart du cinéma français était en prise avec son époque et avec le public qui le portèrent aux nues et firent de ce Grand Bleu un véritable phénomène de société. Besson fut un enfant passionné de plongée sous-marine qu’il pratiqua jusqu’à ce qu’un accident ne l’oblige à arrêter. Un tournage qui dura neuf mois à travers le monde et une opacité quasi totale sur cette histoire mêlant plongée, dauphins et compétition, le réalisateur qui annonçait ce film comme celui de sa vie, ne s’était semble t-il pas vraiment trompé. Casting international à l’appui avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno, Sergio Castelitto, Griffin Dunne, Marc Duret, Jean Bouise…Besson était déjà connu et reconnu après deux films, pour la qualité formelle de son cinéma mais n’était pas encore parvenu à convaincre que son écriture était à la hauteur de l’esthétisme flamboyant dont il se parait. Un malentendu qui, trente ans après subsiste encore. Car si Le Grand Bleu devait asseoir définitivement son statut, il ne réglait pas le flux des reproches qui lui étaient adressés. Précédé d’une attente démesurée, accrue par les moyens mis à sa disposition par Gaumont, le film fut à l’époque un raz de marée émotionnel qui prit de cours les spectateurs mais dont les défauts ressortent avec encore plus d’acuité, le temps aidant. Ce film dont on attendait qu’il nous bouleverse et nous transporte, qu’il confirme l’audace recèle autant de qualités que de défauts et stigmatise la problématique de cet immense faiseur d’images à l’écriture pachydermique.

S’il débute par un prologue en noir et blanc pittoresque, attendrissant puis dramatique qui le place d’emblée sous les meilleures auspices, Le Grand Bleu perd vite de sa superbe pour dérouler quelques anecdotes plus ou moins intéressantes et sans faire gonfler les voiles d’un souffle épique et d’une ampleur qui en feraient la grande fresque romanesque qu’il ambitionnait d’être. Très vite, le scénario du film montre ses limites avec des personnages au bord de la caricature, dépourvus de densité et de moelle pour exister autrement que comme des silhouettes. C’est au travers d’histoires vues et revues, d’amour et d’amitié que le film tisse sa trame. Alors que le modèle dont Besson s’est inspiré, Jacques Mayol, recelait sans doute plus de complexité que ce qu’il nous en montre, nous devons nous contenter d’un récit sympathique mais manquant cruellement de substance. Comme s’il avait eu peur d’embrasser totalement son sujet, Besson ne livre que des morceaux épars de l’existence passionnée de cet homme pour lequel on peine à éprouver naturellement de l’empathie, tant il semble détaché de tout. Excepté dans l’embryon d’histoire d’amour entre Jacques et Johanna, avant que leur histoire perde elle aussi de son sel et ne devienne d’une incroyable banalité, il n’y a guère que dans la rivalité et l’amitié entre Jacques (Barr) et Enzo (Reno) que Luc Besson parvient à réellement nous toucher et nous émouvoir.

En revoyant le film, avec le recul, ces manques sont d’autant plus criants. Mais ce qui saute aux yeux également c’est que le talent de Besson pour composer des plans, flatter la pupille, proposer des images inédites, envoûtantes et marquantes ne se dément pas. Les images marines ou sous-marines sont exceptionnelles, la proposition formelle est somptueuse, la colorimétrie est tout simplement divine et on ne se lasse pas de ces étendues, de ces mers d’huile, de ce bleu profond et métallique qui fascine autant qu’il attire inexorablement et de cette musique tellement atmosphérique et prenante d’Eric Serra. Quant au casting il est tout entier dévoué à la cause du film, Jean-Marc Barr touchant de naïveté, Rosanna Arquette sensuelle et magnétique en fiancée délaissée, Jean Reno en champion arrogant mais terriblement humain. Si les « dialogues » entre Jacques et les dauphins peuvent prêter à sourire, si la naïveté prévaut, on sourit aussi parce que l’on est touché par l’innocence qui émane de ces images. Si Le Grand Bleu est désormais un film qu’il convient de juger hors du contexte et des débats passionnés qu’il a suscités, il faut aussi le regarder à l’aune de la maturité et constater que le film, sans jamais toucher le fond, privilégie surtout la forme. Mais au final son plus grand mérite est sans doute de laisser une trace d’eau salée au bord des yeux, comme ces souvenirs d’adolescence qui remontent parfois à la surface et pour lesquels on éprouve toujours une tendresse indéfinissable.

Tu descends au fond de la mer très loin, si loin que le bleu n’existe plus, là où le ciel n’est plus qu’un souvenir. Érigeant la plongée au rang d’expérience mystique, le long-métrage de Luc Besson a créé pléthore de vocations chez les spectateurs…On avait les yeux remplis de bleu et de bêtises. Les gens se sont mis à tenter des records dans leur coin, pour faire comme dans le film, explique Claude Chapuis, ancien recordman d’apnée statique. Cofondateur de l’Association internationale pour le développement de l’apnée, il surfe sur ce nouvel engouement pour mieux encadrer la discipline et éviter de nouvelles tragédies. Comme le confiera le plongeur Guillaume Néry…les apnéistes modernes doivent absolument tout à ce film, et moi le premier.

Le succès s’est révélé doux-amer pour Jacques Mayol qui, après avoir été sous le feu des projecteurs à la sortie du long-métrage, a souffert plus que jamais de la solitude…J’ai été témoin de la souffrance et de la frustration que lui a causé la popularité du film. Quand un être humain se voit dépossédé de son histoire et de la magie qu’il a créée, c’est une petite tragédie…Jean-Marc Barr. Toujours hanté par ses démons intérieurs, l’apnéiste s’est donné la mort en 2001, à l’âge de 74 ans. Comme par rejet de ce long-métrage qui l’a propulsé selon ses propres mots en « icône et objet de masturbation pour jeunes filles », Jean-Marc Barr faisait cette révélation étonnante…Je n’ai jamais vu Le Grand Bleu en entier, puis 7 ou 8 ans après, je l’ai revu mais je n’ai pas pu le finir. Le film me paraissait trop juvénile. Il parle avant tout aux ados. Jean-Marc Barr a bénéficié d’un heureux concours de circonstances. Le cinéaste avait d’abord porté son dévolu sur Christophe Lambert, héros de son précédent long-métrage Subway, avant de se voir opposer un refus…J’en ai beaucoup parlé avec Besson, mais je ne voulais surtout pas être le mec qui fait un film avec des singes puis des dauphins…Et pourquoi pas des vaches ensuite. Je serais devenu l’acteur des animaux…Jean-Marc Barr arrive en pôle position dans la liste des candidats. Une expérience finit de convaincre le cinéaste, il convie toutes les femmes de Gaumont à une projection des screen-test de l’acteur…Et constate qu’elles tombent toutes sous son charme.

Le 11 mai 1988, Luc Besson et ses acteurs présentent le film en ouverture du Festival de Cannes. Si le troisième long-métrage du cinéaste est très attendu, il entre rapidement au panthéon des nombreuses œuvres conspuées sur la Croisette…Je me rappelle qu’il y avait des personnes qui se levaient, qui quittaient la salle avant la fin du film ou le huaient. Il y a eu des réactions violentes, pas seulement de la critique, mais aussi des professionnels. Les journalistes ne se montrent pas tendres avec l’œuvre, ni avec son auteur…J’ai 28 ans, je n’ai fait que trois films, je suis un bambin dans le cinéma. J’apprends mon métier. Il ne faut pas que les critiques, qui ont parfois plus de 50 ans, me tapent dessus. Des parents instructeurs de plongée, une enfance passée entre la Grèce et la Croatie, un amour indéfectible pour les profondeurs…Le Grand Bleu est un des projets les plus intimes du cinéaste, une véritable madeleine de Proust pour celui qui, avant d’être victime d’un terrible accident, explorait à l’envi les mondes sous-marins. Si le cinéaste a choisi de mettre en scène la vie de Jacques Mayol, c’est qu’il est fasciné, depuis l’enfance, par l’apnéiste français…À dix-sept ans, il a assisté à une projection qu’il n’a jamais oubliée. Juste après son accident de plongée, Luc était retourné dans le village de vacances de Palurino. Un certain Victor avait alors diffusé les images de Mayol descendant si profond dans les abysses bleu noir que la caméra ne pouvait le suivre jusqu’au bout. Devant l’écran, Luc reste bouche-bée, il en pleure comme l’adolescent émotif qu’il est. L’envie profonde de faire un film sur la mer vient de sa mère-sirène et de cet été là.

INCARNATION…RESURRECTION…

par Pauline Lecocq

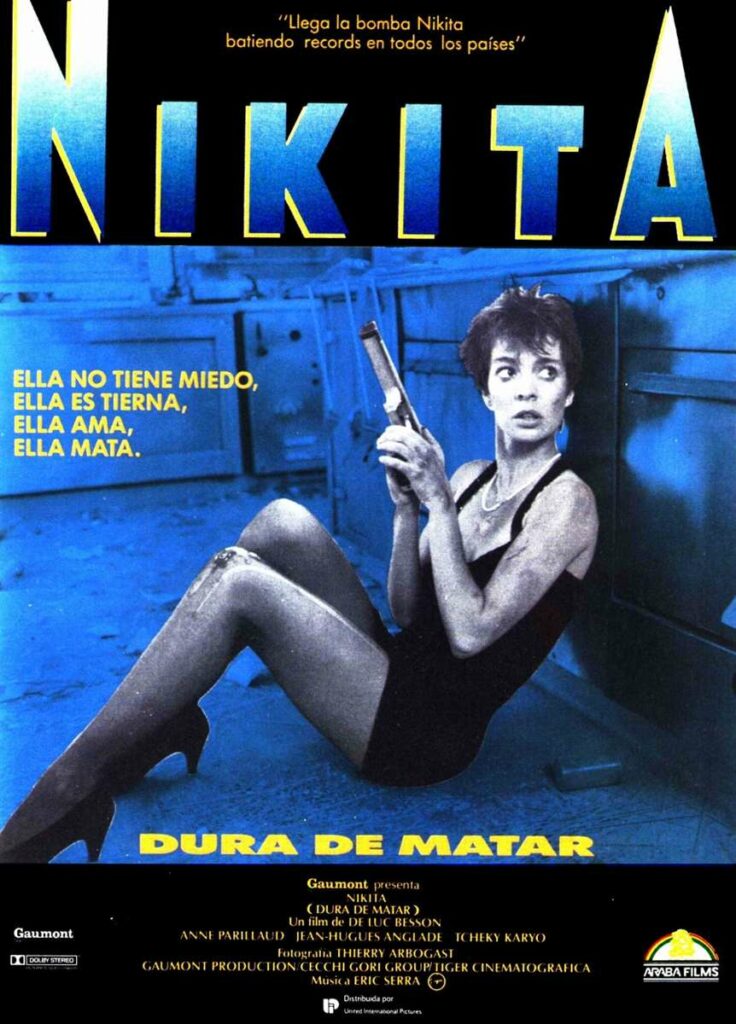

1990…Après l’immense succès de son précédent film Le Grand Bleu, c’est la première incursion de Luc Besson dans le film d’action avant de réaliser Léon quatre ans plus tard, qui deviendra son genre de prédilection avec les différents succès qu’on lui connaît. C’est après avoir entendu la chanson Nikita d’Elton John que le réalisateur a l’idée d’un personnage féminin du même nom luttant pour survivre. L’histoire de cette junkie récupérée par les services secrets pour devenir une excellente tueuse professionnelle se tient et les dialogues sont plutôt bons. Le film arrive de façon surprenante à allier scènes d’action spectaculaires et scènes intimistes, à marier violence et romantisme sans que ce soit indigeste ou niais. Ainsi, il démarre très brutalement mais se termine au contraire de façon calme et apaisée. La mise en scène est d’une efficacité redoutable et le mouvement des plans est très travaillé avec ce qui deviendra la patte Besson, les travellings rapides et souvent très près du sol. Un formidable travail esthétique est réalisé par le directeur de la photographie Thierry Arbogast, on pense à la chambre blanche au début ou à l’appartement lumineux tranchant avec les séquences de nuit ou d’entraînement, qui sont sombres ou de teintes tirant vers le bleu foncé. Notons aussi le gros travail sur les costumes de Nikita qui passe de la droguée avec un accoutrement punk à la grâce d’Audrey Hepburn en robe à pois puis à l’androgynéité en costume, tout en alternant entre cheveux bruns ou roux, mi-longs ou courts.

Pour incarner ce personnage unique, il fallait une actrice d’une grande intensité. Anne Parillaud, alors compagne du réalisateur, y trouve le rôle de sa vie à 30 ans après de multiples niaiseries. Sa préparation est très dure…Elle vit dans une usine désaffectée pendant un mois et demi avec seulement cinq francs par jour pour vivre. Elle suit également un entraînement intensif au maniement d’arme à feu, aux arts martiaux, plus des cours de savoir-vivre et voit un orthophoniste pour travailler son articulation. Les scènes sont tournées dans l’ordre chronologique pour lui permettre de ne pas perdre l’évolution de son personnage. Elle est présente dans tous les plans, et si elle ne l’est pas son absence se fait ressentir et on ne fait que parler de son personnage. Sa transformation lui vaut le César de la Meilleure Actrice en 1991, et sa performance a influencé un grand nombre d’actrices par la suite. Comme on les comprend ! On a rarement vu une composition aussi dingue au cinéma. En effet, Nikita est un personnage sauvage et doux à la fois, et surtout libre. Avec un corps sec et musclé tendant vers les attributs masculins, cette rebelle passe de la junkie punk à Audrey Hepburn, sans que ce soit sexiste…Elle sait ce qu’elle veut, assume son désir, utilise le maquillage comme un costume d’espionne, elle passe du jean et de la veste punk à la robe courte puis au costume à la fin du film, avec les cheveux de plus en plus courts. On peut y voir une réflexion sur la féminité, et sur le fait que Nikita semble réunir, incarner toutes les femmes, avec leur part de féminité et de masculinité jusqu’à se faire passer pour un homme à un moment donné, de force et de fragilité. Et qu’est-ce que ça fait plaisir de voir une héroïne sauvage et folle, moche, belle, imprévisible, toute de bruit, de fureur et de furie ! Une héroïne comme on en fait plus aujourd’hui. De là à dire que le film est féministe, il n’y a qu’un pas. Qu’on franchit avec aisance. En effet, il est question du pouvoir de la femme, non pas de son pouvoir de séduction mais bien de son pouvoir tout court, et de son besoin de liberté dans un monde d’hommes. Nikita est d’autant plus fascinant aujourd’hui car s’amuse à effacer les cartes du genre, l’héroïne se fait en effet passer pour un ambassadeur et arrive à pénétrer dans le bâtiment officiel aisément. Nikita est un grand succès puisqu’il réalise plus de 3,5 millions d’entrées en France, et son impact sur la culture populaire est important. On n’est ainsi pas étonné que le long-métrage ait été la base de plusieurs adaptations nord-américaines.

Les autres acteurs arrivent à faire exister leurs personnages en peu de scènes. On pense à Jean-Hugues Anglade et Tchéky Karyo dont une douce violence émane de son personnage de maître manipulateur, fasciné et sans doute amoureux de son élève qu’il forme à l’espionnage. Besson retrouve également son acteur fétiche Jean Reno qui apparaît vers le milieu du film. Enfin, il donne un rôle magnifique à Jeanne Moreau si charismatique, elle illumine de sa grâce classieuse. Notons aussi que Jean Bouise, dont c’était le dernier film, est parfait en bureaucrate méfiant (le film lui est d’ailleurs dédié). Pour conclure, cette histoire d’espionnage et d’amour n’a pas subi les affres du temps, en particulier son propos sur la féminité qu’on peut trouver tout à fait moderne. On aurait presque aimé que le film soit plus long tellement il est bien mené, que ce soit au niveau de son scénario, de sa mise en scène ou de ses acteurs, notamment l’inoubliable Anne Parillaud ! A voir et à revoir absolument !

DANS LES PROFONDEURS D’ATLANTIS…

par Guillaume Gas

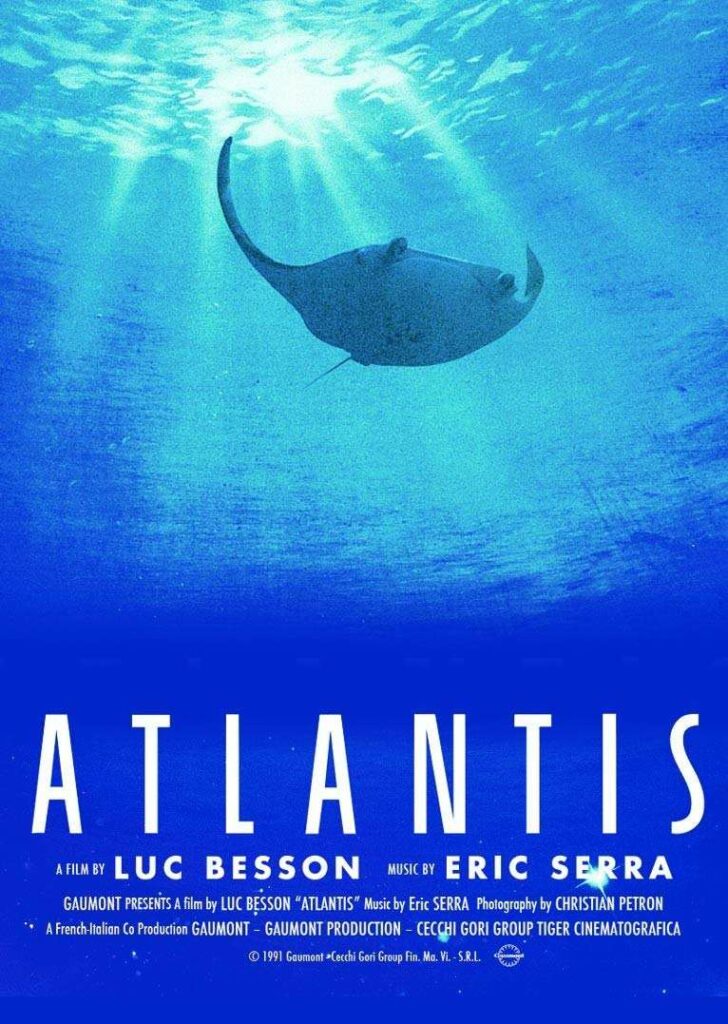

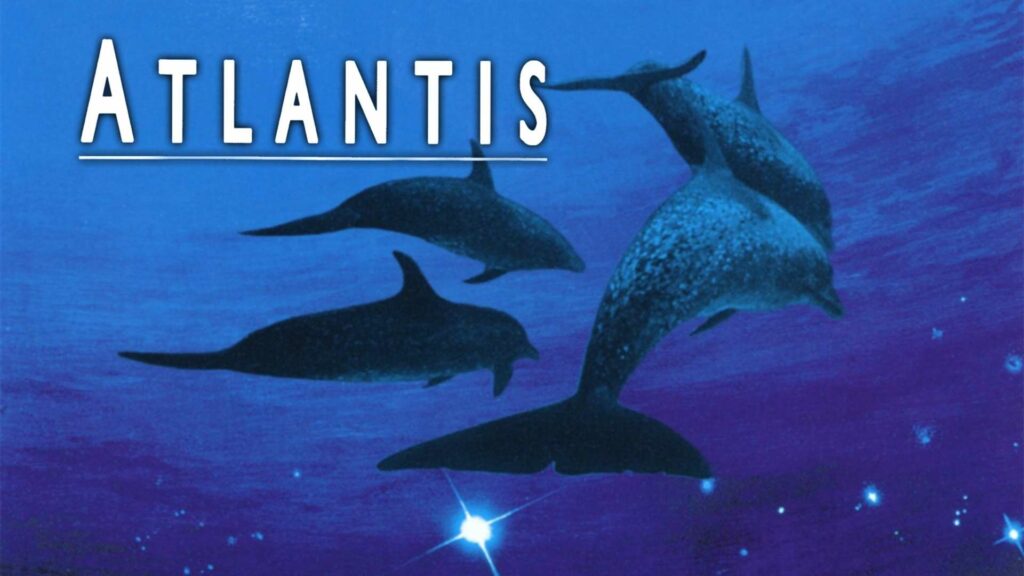

1991…Après le succès colossal du Grand Bleu, Luc Besson a sillonné les mers et les océans du monde entier pour filmer la beauté et la diversité de la faune sous-marine…Pieuvres géantes de Vancouver, aux raies Mantas du Pacifique, en passant par les requins gris de Tahiti. Un film avec décors que les fonds sous-marins…Atlantis parle de la mer. Je veux montrer que tous les mammifères marins et les poissons que l’on voit dans le film ont des sentiments proches des humains, ce qui nous pousse à les aimer. L’un des principaux reproches adressé au Grand Bleu était de mentir sur les promesses de sa magnifique affiche…L’exploration de ce « grand bleu » était en majorité reléguée au hors-champ au profit d’un récit trop arrimé au plancher des vaches. Le véritable sujet du film valait bien plus que cette promesse d’un voyage idyllique dans l’océan…Il y était surtout question d’un humain asocial qui fantasmait sur un ailleurs incarné par les profondeurs bleutées, utopie qui semblait atteinte dans une scène finale encore difficile à oublier. Atlantis en est un complément évident, visualisant enfin cette autre vie que fantasmait autrefois le personnage de Jacques Mayol. Luc Besson souhaitait-il pour autant prolonger le voyage en nous faisant adopter cette fois-ci le point de vue subjectif d’un animal marin ? C’est fort probable au vu de sa sensibilité envers le monde marin surtout les dauphins, mais ça l’est un peu moins si l’on s’en tient à la façon dont il a souhaité structurer son scénario. Car, oui, il y a bien un scénario dans Atlantis, et son ambition est assez casse-gueule…D’une part, établir un parallèle clairvoyant entre la vie sous-marine et la vie terrestre, et d’autre part, opérer une sorte de « genèse » du monde marin par un système narratif plutôt gonflé.

Ce n’est plus un secret pour personne quela naïveté de Luc Besson a toujours été à double tranchant. Dans le cas d’Atlantis, elle frappe fort et de la façon la moins subtile possible avec dès le générique de début, au travers d’une voix off pontifiante qui surligne tout avec la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. En gros, oubliez le monde matériel, revenez au monde originel, à cette mer (mère ?) dans laquelle « l’homme a mûri et grandi tel un prince héritier » à cette apparition de la vie telle qu’elle se serait produite il y a quelques millions d’années, et patati et patata… Le tout sur fond d’un ciel étoilé qui se constitue peu à peu, sans doute pour installer une idée visuelle de ce que fut l’apparition et la propagation de la vie dans le cosmos. N’y allons pas par quatre chemins, l’humain ne devait clairement pas avoir voix au chapitre dans Atlantis, y compris lorsqu’il choisissait d’intervenir lui-même pour lancer les festivités. Et même si cette relecture de la mer en tant que liquide amniotique ne surprend pas quand on connait Besson un minimum, le cinéaste aurait eu tout à gagner à virer du montage cette intro sur-signifiante. Mais un début raté ne fait pas pour autant un film raté, bien au contraire, une fois ce générique achevé, il suffit ici que l’image et le son soient exclusivement laissés entre les mains des profondeurs sous-marines pour que le film plonge enfin de plein fouet dans son sujet. Avec, on le soulignait plus haut, une narration qui circonscrit l’apparition de la vie sur deux « jours » avec un premier jour où tout semble se définir (la lumière, l’esprit, le mouvement, le jeu, la grâce, la nuit, la foi, la tendresse, l’amour et la haine), un dernier jour en guise de conclusion où tout semble fusionner dans quelque chose de plus abstrait une « naissance » semble alors en cours.

L’absence de commentaire et l’omniprésence de la musique d’Eric Serra le font tendre davantage vers une sorte d’opéra qui se vivrait par la simple association image/musique, ce qui a toujours été le cas chez Besson. Ensuite parce que son caractère immersif vis-à-vis de la mer ne lorgne jamais vers l’approche océanologique d’un Jacques Cousteau, surtout quand on voit à quel point Le monde du silence, en plus d’être désormais techniquement vieillot, tient plus du torture-porn marin qu’autre chose. Si histoire il y a ici, elle se définit par ce que l’image et la musique semblent installer pour illustrer chaque chapitre du film avec une vraie pureté. Dès le premier chapitre, évoquer la « lumière » tient à des choses toutes simples : un soleil qui perce la surface de l’eau, des gouttes d’eau qui scintillent telles d’infimes particules de vie, des bancs de poissons qui nagent en étoiles filantes et se regroupent pour amorcer une symbiose lumineuse, le tout sur fond d’une majestueuse et lyrique partition orchestrale d’Eric Serra.

Le principe restera le même jusqu’à la fin du film, à chaque fois une idée à incarner, avec des images et des sons qu’il s’agit d’harmoniser pour faciliter cette incarnation. La base du 7ème Art, en somme ? Oui et vu le sujet du film, ça tombe carrément sous le sens. Chaque chapitre dévoilé par le film coule ainsi de source pour qu’une idée dite par l’image atteigne un haut degré de clairvoyance grâce à la bande-son. L’esprit devient ici une délicieuse danse des dauphins sur le sable fin et sur la surface de l’eau sur fond d’un orchestre classique. Le mouvement, suscité par le son envoûtant d’une flûte orientale, s’incarne au travers d’un serpent marin qui ondule parmi les coraux. Le jeu agité des iguanes et des otaries est aussi celui d’une caméra qui abuse des loopings et des accélérés sur fond de pop-rock. La grâce est celle d’une superbe raie Manta, épiée par des poissons qui utilisent les recoins d’une épave de bateau comme un ensemble de loges d’opéra, et dont la nage majestueuse se superpose à la voix de Maria Callas sur un opéra de Vincenzo Bellini une pieuvre prendra ensuite le relais en caressant des algues. L’arrivée de la nuit fait tout à coup ressembler les coraux sous-marins à une sorte de forêt magique, peuplée de créatures étranges et inédites. La foi divine se ressent par des perspectives cathédrales sur un relief sous-marin aiguisé, magnifié par une lumière perçante que la caméra de Besson capture depuis les abysses. La tendresse se vit par l’amitié des lamantins de gros mammifères liés aux légendes des sirènes envers les petits poissons qui les côtoient dans une eau peu claire. L’amour se décline chez chaque espèce prise en flagrant délit d’accouplement, avec Vanessa Paradis qui accompagne Eric Serra en chanson pour le très sexuel Time to get your lovin. Et la haine explose lorsque des requins, sentinelles à l’affût du moindre mouvement dans une eau déserte, transforment un festin poissonnier en théâtre de violence gratuite.

Sur sa longue collaboration artistique avec Luc Besson, on considèrera qu’Eric Serra aura atteint son zénith avec la bande originale d’Atlantis. En effet, la multiplicité des courants musicaux qu’il explore tout au long du film, à l’image des fonds marins que Besson aura exploré pendant deux ans et demi de tournage autour du globe, contribue à en faire autant le coscénariste que le coréalisateur du film. La meilleure scène est pourtant celle où l’image prend quelque peu le dessus sur le son. En effet, le dernier mouvement du film, qualifié de « naissance », a cela de fascinant qu’il quitte les espèces sous-marines au profit d’une exploration sensible du paysage sous-marin sculpté par les glaciers et les icebergs. Tandis que la musique de Serra se fait plus discrète et minimaliste, la caméra de Besson se met alors à serpenter le long des surfaces glaciaires, amorçant des travellings symétriques évoquant à plus d’un titre la scène de la « porte stellaire » de 2001 l’odyssée de l’espace, et baladant le spectateur dans un espace quasi utérin où l’apesanteur semble abolie. A l’image de ce qu’insinue sa très belle affiche, le film fait alors se rejoindre la mer et l’espace sur le principe des vases communicants, avec cette idée d’une « expérience non verbale » qu’affectionnait tant Stanley Kubrick pour définir la substantifique moelle du 7ème Art. Jusqu’à l’apparition d’une source lumineuse qui, une fois atteinte, aboutira à une sorte de Big Bang métaphysique duquel s’extraira ce que l’on imagine être le monde d’aujourd’hui ici traduit par une vaste étendue océanique sur laquelle un bateau humain laisse sa trace. Aujourd’hui encore, on ne parvient pas à dire si son statut d’expérience musicale justifie la relative contre-performance d’Atlantis au box-office de l’époque, et encore moins si cette dernière justifie à son tour la relative confidentialité à laquelle il continue d’être condamné. Objet filmique méconnu ou passé sous silence pour d’obscures raisons, ce cinquième film de Luc Besson n’est en tout cas clairement pas celui sur lequel fans et détracteurs se précipitent pour évoquer en bien ou en mal les composantes du style Besson. On leur répliquera au contraire qu’il en est le plus pur représentant : rien de moins qu’un opéra musical chargé en consistance utopiste, beau à voir et encore plus beau à vivre, où la naïveté facile à fustiger a vite fait de se transformer en pureté facile à appréhender. Et juste pour la force inépuisable de sa musique et de ses images, un spectacle aussi beau et envoûtant mérite amplement de sortir des abysses.

A BIRD IN NEW-YORK…

par Thomas Perrillon

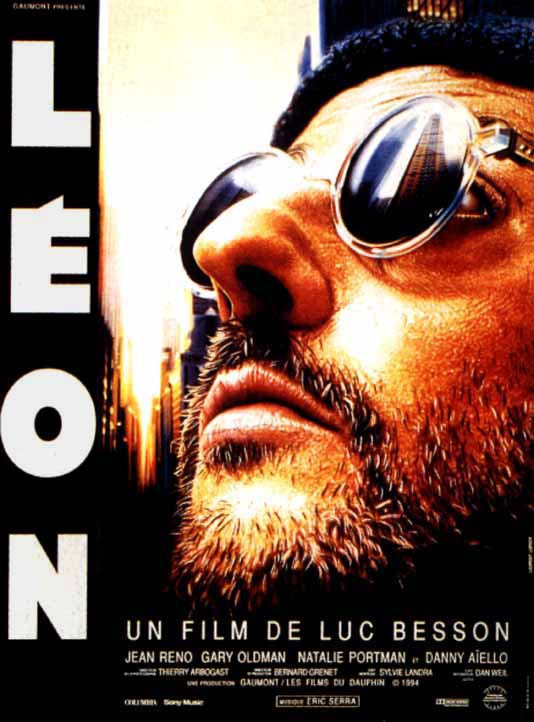

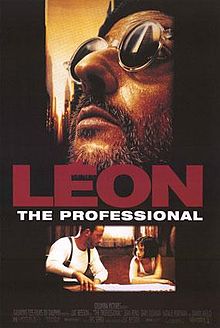

1994…Il fut un temps où Luc Besson et Jean Reno étaient des personnages cinématographiques respectables. Le premier était un cinéaste doté d’un savoir-faire intéressant et d’une passion pour le septième art assez évidente avant que sa démarche ne devienne progressivement que pécuniaire. Le second, aujourd’hui sarkozyste accompli, a vu sa carrière décliner vertigineusement, accumulant les navets depuis plus de quinze ans. Sa filmographie ressemble aujourd’hui à un champ de ruines au milieu duquel subsiste un seul et vrai grand rôle, celui de Léon le nettoyeur. A l’origine, le personnage imaginé par Luc Besson était déjà apparu sous un autre nom (Victor) dans le film Nikita. Mais son intervention était assez limitée. Jean Reno a tout de suite senti qu’il y avait quelque chose à tirer de ce nettoyeur et a suggéré à son ami cinéaste d’écrire une histoire plus approfondie sur celui-ci. Le fantasme a évolué en projet concret et enthousiasmant dès lors que le réalisateur français a réussi à engager l’imprévisible et grandiose Gary Oldman pour incarner le policier corrompu qui allait causer la chute du tueur à gages qu’est Léon. Viendront s’ajouter l’acteur italien Danny Aïello et la jeune actrice débutante que l’on ne présente désormais plus Natalie Portman. Le tournage durera environ dix-sept semaines réparties entre New-York parfois clandestinement et les studios d’Epinay, dans la région parisienne.

Léon avait été amputé de 25 minutes en raison de certaines scènes jugées trop ambiguës ou violentes par les distributeurs américains. Le film bénéficie finalement d’une sortie version longue deux ans plus tard, plus fidèle à la vision et à la volonté de Luc Besson. Plus intense et plus émouvante, cette version longue gagne en profondeur et les scènes supplémentaires se révèlent vite indispensables. Le film s’ouvre par un travelling avant survolant Central Park, nous faisant entrer d’emblée dans Manhattan, quartier où se déroulera l’histoire de Léon et de celle qui croisera son chemin, Mathilda. Dès la première séquence chez Tony, on réalise combien Besson fut un putain de cinéaste. Son savoir-faire dévore l’écran…Plans rapprochés, cadrages soignés, utilisation des champs redoutable, éclairages et photographie bichonnés, dialogues tranchants et indélébiles, univers sonore faste et musique entêtante avec Eric, Bjork et Sting, personnages emblématiques. La séquence suivante montre avec une efficacité imparable combien Léon est un professionnel redoutable. C’est en rentrant chez lui qu’on découvre qui est véritablement Léon, un être solitaire, naïf, introverti, presque invisible, qui n’a pour compagnon que sa plante verte qu’il soigne méticuleusement. Apparaît alors une jeune fille d’une douzaine d’années qui va bouleverser son quotidien et son existence Mathilda. Interprétée par une Natalie Portman que Besson aura dénichée et révélée par ce rôle, la gamine crève l’écran. Malmenée par une vie de famille délabrée et une scolarité tumultueuse, l’enfant accroche l’attention du tueur d’origine italienne. Un lien indéfectible va progressivement se créer entre eux. Une histoire d’une tendresse bouleversante qui reste imprégnée dans nos souvenirs de longues heures après le visionnage. Deux êtres oubliés, boiteux, détruits trop jeunes par la vie, qui vont s’apporter mutuellement ce qu’ils n’avaient pas ou plus connu jusqu’alors l’amour. Car Léon est avant tout une histoire intimiste plus qu’un film d’action même si les trois segments d’action sont un modèle de construction, le dernier offrant un climax incroyable qui vous déchirera le coeur. Elle suit ce tandem extraordinaire dans les rues de New-York, parcourant les couloirs d’immeubles pour remplir sa mission et poursuivre l’objectif de Mathilda, apprendre à tuer pour venger la mort de son frère.

Ne révélons rien de plus sur l’intrigue et l’évolution de l’histoire de ces deux personnages embarqués dans une affaire de vengeance et de mafia italo-new-yorkaise. N’oublions pas la talentueuse équipe technique qui y est également pour beaucoup dans la réussite d’une telle œuvre avec le directeur de la photographie Thierry Arbogast, le chef-décorateur Dan Weil et la monteuse Sylvie Landra ne sont pas étrangers à la fluidité et la beauté du long-métrage le plus abouti de la carrière de Luc Besson. Les vingt-six minutes supplémentaires offrent une dimension nouvelle à ce classique du cinéma réunissant les meilleurs atouts des polars français et des productions américaines. Une oeuvre mélancolique, tendre et soignée, qui marquera la carrière de ses trois interprètes principaux.

APRES LES ETOILES…

par Guillaume Gas

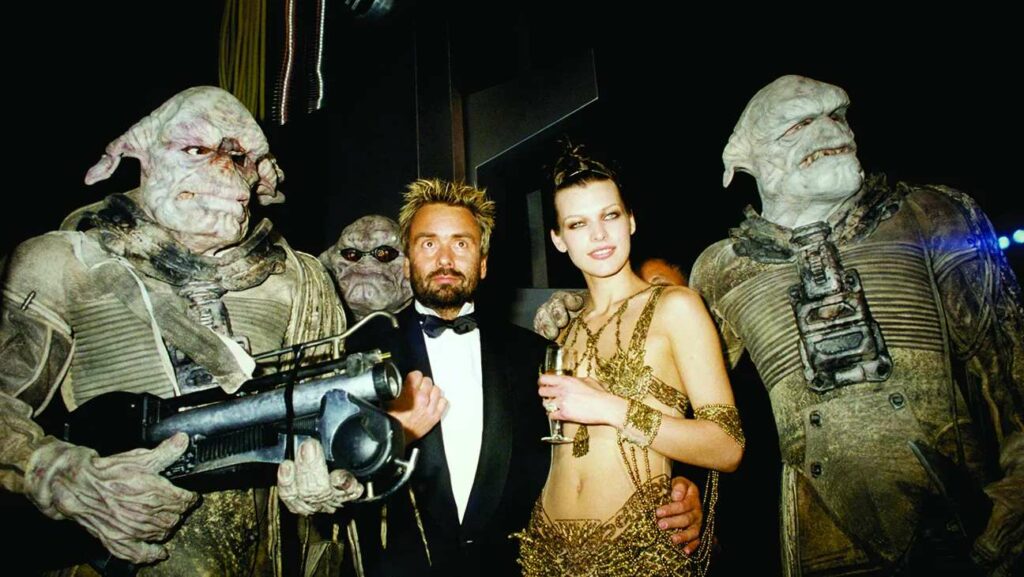

1997…Chez Besson, tout est mis en place avec le plan d’ouverture. Celui-ci renoue avec un effet de style longtemps associé au réalisateur…Une caméra en plongée qui survole à grande vitesse une étendue difficile à définir, avant de se redresser à l’horizontale face à la direction du travelling, ce qui clarifie l’environnement proposé et fait alors apparaître le titre du film. Après le métro de Subway, la surface océanique dans Le grand bleu, la chaussée mouillée dans Nikita et le secteur de Central Park dans Léon, le choix d’une nuée d’astéroïdes axée en direction d’une constellation ne laisse aucun doute sur l’ambition de ce septième long-métrage…s’évader à toute vitesse loin de la Terre. Tracer une ligne de fuite, c’est déjà vouloir être ailleurs. Toute la filmographie de Besson se résume à cet état d’esprit comme créer quelque chose qui échappe aux contraintes du réel pour au contraire soulager la tête et encourager les rêves. Avec cette superproduction de 500 millions de francs ! on pouvait dire qu’il avait enfin trouvé le juste milieu mais cette fois-ci, les personnages improbables qu’il ne pouvait jamais s’empêcher de créer n’étaient plus en phase avec une quelconque action contemporaine et invitaient ainsi à prendre le film pour ce qu’il était, c’est-à-dire le jouet gargantuesque d’un adulte qui n’avait jamais cessé d’en rêver et qui, part d’enfance intacte oblige, avait enfin eu les moyens de se l’offrir.

Ce qui fait encore aujourd’hui du Cinquième Élément le meilleur film de son auteur tient à bon nombre de critères. La virtuosité dingue du filmage, du montage, de la mise en scène ? Dans sa façon de concevoir le découpage de ses films en terme de musicalité et de précision, Besson atteint ici un équilibre rare, fort d’un univers multiculturel, surchargé de micro-détails surprenants et de personnages bigger than life, à parcourir dans tous les sens à la manière d’une attraction de fête foraine parfaitement minutée. Qu’il s’agisse pour lui de décrire un personnage ou d’investir un espace surdimensionné à se décoller les orbites, le principe d’évasion reste corollaire d’un regard innocent qui ne désire rien d’autre que de fouiller chaque perspective du décor pour ne rien perdre de ce qu’il offre. Sur le premier point, le réveil de Korben Dallas (Bruce Willis) dans son appartement est une sacrée leçon d’écriture pour saisir l’identité, le fond, l’état d’esprit et les traits de caractère d’un personnage en à peine deux minutes chrono un simple travelling sur Korben qui range ses étagères en discutant au téléphone et le tour est joué. Le terme « attraction » est clairement ce qui irrigue les veines du projet. Loin d’assimiler le film à un gros Space Mountain sans autre affect que de décoiffer son audience, ce terme désigne surtout l’une des vertus du 7ème Art, épouser un univers jamais vu sur grand écran par le biais d’une mise en scène qui se cale sur notre désir d’immersion, et ce sans s’interdire d’y placer une intrigue captivante.

De là vient la sensation d’assister à un film qui ne cesse de compresser son scénario pour s’en tenir à un déluge de couleurs flashy et de mouvements de caméra vertigineux. C’est un voyage, ni plus ni moins. Un voyage qui se vit sans besoin absolu d’être intellectualisé. Un voyage que l’on ne peut apprécier qu’en acceptant toutes les escales les plus bigarrées qu’il propose. Mais un voyage que Besson avait pourtant envisagé au départ comme une œuvre pacifique et réconciliatrice, en tout cas plus sérieuse et profonde qu’on pouvait l’imaginer. Certes, ce fameux « cinquième élément » caché par l’intrigue se veut ici une sorte de miroir réflexif pour l’humanité, confrontant cette dernière à un choix décisif face à la réapparition d’un fléau millénaire…A quoi bon sauver la vie quand on voit ce que vous en faites ? Les détracteurs de Besson ne se sont évidemment pas priés pour guetter là-dedans un amas de naïveté digne d’un gamin de huit ans, et c’était clairement injuste le final cucul-la-praline de la version longue d’Abyss ne vous semble-t-il pas bien plus naïf en comparaison ? Or, la naïveté peut devenir une force lorsqu’elle est transcendée par autre chose. Tandis que James Cameron en contourne chaque piège par l’universalité d’un propos aussi évolutif que le langage cinématographique dont il ne cesse de repousser les limites, Luc Besson opte de son côté pour le double effet Kiss Cool…L’humour et la production design, tous deux en effervescence.

Le ton ouvertement fun et décomplexé n’est pas ici une esquive sensée dédouaner le film de sa naïveté, mais au contraire un élément qui ne cesse jamais de créer du contraste dans tous les recoins du décor. L’univers graphique du film conçu en grande partie grâce à l’apport des dessinateurs Jean Giraud et Jean-Claude Mézières est à ce point blindé de détails qu’il peut à peu près tout s’autoriser. Inutile de se prendre la tête, donc. Besson ne recule devant rien, que ce soit une poursuite aérienne sur fond de la voix orientale de Khaled, un mal absolu résumé à une grosse boule de feu dégueulasse paumée dans le cosmos, un détournement pas bête du placement de produit à des fins de ressort comique avec la halte furtive des flics au McDonalds à pisser de rire ! un amas de fusillades à la Star Wars entre des Mondoshawans et des Mangalores, un showman fracassé du bulbe l’oublié Chris Tucker qui insuffle une folie délirante à chacune de ses apparitions, ou encore un trip spatial ultra-mouvementé dans un paradis tahitien artificiel appelé « Fhloston ». Face à tout ça, inutile de réfléchir, tandis que l’intrigue cherche à réunir cinq éléments, le spectateur accède à l’agitation fusionnelle et permanente de ses cinq sens durant deux heures.

La caractérisation des personnages joue là aussi au yoyo entre sérieux et folie. Bien qu’une fois encore dans la peau d’un policier ici reconverti en chauffeur de taxi peroxydé qui finit par sauver le monde, Bruce Willis s’offre ici une pause assez récréative dans une carrière à l’époque beaucoup trop marquée par une prédominance des biceps au premier degré le sentiment de le voir ici parodier cette tête brûlée de John McClane avec un cynisme contrôlé n’est jamais bien loin. Autour de lui, avec son faciès de simili-Hitler sans la moustache mais avec une jambe de fer, Gary Oldman persiste dans sa redéfinition du bad boy méga-barré, tandis que Mila Jovovich à l’époque plus ou moins inconnue se la joue gymnaste top-model à perruque orange et panoplie en ruban adhésif. Humains ou extraterrestres, chaque personnage a ici le relief d’une entité mutante, sous haute influence de figures héritées de la bande dessinée et du jeu vidéo, qui se trouve sans cesse une place dans un décor toujours aussi barré que lui mention spéciale aux costumes à la fois géniaux et improbables signés Jean-Paul Gaultier. Surtout quand les clins d’œil cinéphiles de Besson et son goût du recyclage des figures imposées lesquelles servent au mieux les composantes d’un scénario archétypal viennent offrir à l’univers une crédibilité que l’on n’aurait pas soupçonnée.

On pourrait certes penser à Star Wars, à Indiana Jones en passant par Brazil et 2001 l’odyssée de l’espace mais cette BD animée ne ressemble qu’à elle-même à force de condenser ses multiples influences dans un ensemble aussi homogène et débordant, avec une fréquence d’au moins trente idées par plan. Besson s’est-il montré un peu trop gourmand par instants ? Peut-être, mais qu’importe. Pleinement acquis à une science du cinéma guidée par la recherche de l’alliance image/son, le cinéaste reste dans son élément et fait tout mieux qu’avant même la zik techno-rock d’Eric Serra devient ici un compagnon indispensable à la narration. Ce film aura constitué en tout cas une date décisive pour Besson, lequel livrera juste après une très intéressante relecture de Jeanne d’Arc avant de revêtir pour de bon les habits du producteur démiurgique qu’il aspirait secrètement à devenir. Il faudra attendre le génialement sous-estimé Lucy pour le voir accéder de nouveau à cette image de chantre d’un divertissement ambitieux et barré sur lequel sa virtuosité de filmeur-mixeur démiurgique peut vraiment casser des briques.

Incroyable mais vrai, Luc Besson a eu l’idée du scénario de son film lorsqu’il était encore au lycée. Alors âgé de 16 ans, le réalisateur a écrit pas moins de 16 versions du Cinquième Élément. Passionné par la science-fiction et très exigeant, Luc Besson mettra des années à terminer la version finale. Pour trouver son héroïne, Luc Besson a fait auditionner plus de 8 000 candidates pour le rôle de Leeloo. Le réalisateur en rencontrera lui-même presque 300, et trouvera la perle rare en la personne de Milla Jovovich…Milla a cette chose physique, elle peut venir du passé comme du futur. Elle peut être égyptienne ou romaine. Elle peut être Néfertiti ou venir du fin fond de l’espace. C’est ensemble que l’actrice et le réalisateur inventeront le langage si atypique du personnage de Leeloo. À plusieurs reprises, ils ont d’ailleurs surpris l’équipe du tournage en communiquant dans cette langue entre les scènes. Si elle est l’héroïne de Luc Besson, celle qui était sa compagne à l’époque est elle aussi dans le film. Le réalisateur qui est mariée avec Maïwenn décidera de la faire apparaître dans les traits de la Diva Plavalaguna. Lors du tournage du film, Luc Besson la quittera pour son actrice principale, Milla Jovovich. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans le film, Korben Dallas (Bruce Willis) et le méchant Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman) ne se croisent et ne se parlent jamais. Si les deux personnages apparaissent sur le même paquebot, aucun n’échange n’a lieu entre les deux de tout le long-métrage. Le personnage de Rudy Rhod n’est pas sans lien avec la popularité du film. Pour interpréter cet homme haut en couleur, l’acteur Chris Tucker a admis s’être inspiré de Michael Jackson et de Lenny Kravitz pour notamment lui créer une gestuelle atypique. Une anecdote qui a amusé le couturier Jean-Paul Gaultier qui aurait déclaré…Peut-être un peu moins de Michael que de Janet Jackson.

Besson dépoussière l’héroïne hantée…

par Didier Péron

1999…Luc Besson a, comme qui dirait, décidé de payer de sa personne, s’introduisant tel un médium paranormal dans la conscience torturée de la célèbre Pucelle, histoire d’arracher à ce territoire psychique hanté de «voix», balayé de courants d’air célestes, un peu de sa part maudite, de son terrible secret. Cette méthode spirite, très Michelet faisant sa Sorcière quand on y songe, ou Mylène Farmer, fonctionne à plein puisque le cinéaste, superexalté d’emblée, ramène à la surface du film une scène primitive d’une violence inouïe: Jeanne enfant assiste, muette, au viol et au meurtre de sa soeur par un soudard anglais aux dents pourries. Cette hypothèse traumatique fonde et lance le film à la volée sur une piste freudienne, profilant la Jeanne selon Besson en adolescente dysfonctionnelle, perpétuellement révulsée, écumant de rage, la fièvre au front, assoiffée de sang, de boue et de dévastation, secouée de spasmes et de plus en plus égarée à force de transes de moins en moins catholiques. Mue par le seul désir de vengeance, désir évidemment refoulé et sublimé en odyssée mystique, elle croit agir au nom de Dieu et pour la restitution du trône de France à Charles VII. Toute la dernière partie du film, de loin la plus faible, convoque Dustin Hoffman pour incarner un confesseur qui se charge d’expliquer aux malcomprenants, et à une Jeanne un rien interloquée, que toutes ces batailles, ces cieux déchirés de lumières n’étaient qu’une folie de boue et de mort déclenchée par une gamine de 19 ans ayant réussi à entraîner une bonne partie du pays dans son impossible travail de deuil. Même Cauchon, figure rituellement honnie de l’inquisiteur, est ici curieusement sauvé face à une Jeanne ayant, dans les geôles, perdu la souveraineté de son âme, confondant foi et idolâtrie, colère et extase. D’ailleurs, elle est complètement cramée bien avant le bûcher terminal…

…Simplification et épate. En refeuilletant à sa façon le livre d’images de la Pucelle d’Orléans, Besson c’est tant mieux s’intéresse fort peu à la dimension politique du personnage, le côté «chacun chez soi». Au croisement du plongeur fluidique du Grand Bleu et de la poupée nucléaire Nikita, Jeanne est une nouvelle figure peu évolutive, obsessionnelle et suicidaire. Besson, 40 ans cette année, pur produit des années 80 avec Subway, son premier carton, en 1985, a tenu le cap, quand d’autres ont pris le bouillon. Son style, fonctionnant à la simplification et à l’épate, selon des modes proches de la pub et du clip, n’a guère changé en dix ans. Sans doute parce qu’il a moins les coudées franches que sur les projets entièrement de son cru, qu’il est obligé de suivre le circuit fléché de la légende de Jeanne et de composer pour la première fois avec les impératifs de la reconstitution historique, ce dernier film est assurément celui où Besson, illustrateur malin et entrepreneur verni de spectacles immatures, est à son meilleur. Peut-être aussi parce que, avec l’affaire Jeanne d’Arc, il empoigne la question de l’imbécillité à l’oeuvre: comment un individu trop émotif hallucine des images, des sornettes, tout un petit théâtre clignotant qui conquiert les foules plus sûrement que tout discours, que toute raison. Contrairement à Rivette, qui filmait en matérialiste la trajectoire de Jeanne, avec cette idée moraliste que tout ne fait pas image et que certaines d’entre elles sont piégées, Besson ne doute de rien et rue dans les brancards. Un cinéma de la crédulité heureuse où il n’est pas d’invisible qui résiste longtemps à bons coups d’effets numériques. Evidemment, l’objectif est de vendre du Jeanne aux jeunes, qui a priori s’en moquent. Le film s’emploie donc, avec une absence de complexes parfois tarte mais souvent euphorisante, à dépoussiérer la Pucelle illuminée en pop-star androgyne, icône MTV ou junkie martyre scotchée au plafond.

Tableaux épiques. A cet égard, Milla Jovovich, ex-mannequin, chanteuse et actrice, est parfaite. Elle joue à fond le chemin de croix de son personnage comme un trip lysergique secoué de flashes et de vrombissements Dolby. Autour d’elle, un casting de mâles crasseux…Tchéky Karyo, Vincent Cassel, Richard Ridings et une découverte, Desmond Harrington des figurants guerriers par centaines, des chevaux à la pelle font et défont, dans un capharnaüm de ferrailles, les tableaux épiques qui occupent avec force la partie centrale du film. Lequel s’organise dynamiquement autour de la fascination qu’exerce le terrifiant sabbat de Jeanne la folle, échevelée, le visage tartiné de sang. Dans cette centrifugeuse, les stars américaines, John Malkovich, Faye Dunaway, sont reléguées au deuxième ou au troisième plan. Eric Serra, compositeur attitré de Besson, en perd son synthé en plastique et fait ce qu’il peut en recopiant laborieusement son Carl Orff de poche. A un moment, s’emmêlant les pinceaux culturels et les fuseaux historiographiques, le confesseur Hoffman, mixant physiquement Jésus-Hugo-Freud, reproche à l’héroïne son «romantisme» morbide. C’est la clé en forme de lapsus du film: romantique en effet, et des plus décadent. La vie traversée comme infortune, fuite en avant et sans objet, où l’absolu ne cesse de se dérober, une pulsion à vide à la poursuite d’une forme qui s’efface. On s’attendait à une fresque liftée vaguement ennuyeuse, on se retrouve avec un film étrangement perspicace sur le désir déçu dans son excès.

PAROLES DE REALISATEUR…

Jeanne d’Arc est humaine, et cette humanité soulevait en moi une rafale de questions. Comment une femme de 19 ans a-t-elle pu, au XVe siècle, traverser émotionnellement ces batailles et faire face à ses apparentes contradictions? Comment peut-on à la fois défendre la parole de Dieu et se retrouver devant 500 cadavres ? L’image symbolique d’une Jeanne gardant ses moutons ne m’intéressait qu’à moitié. En revanche, celle d’une Jeanne ordinaire plongée dans des situations extraordinaires me semble un exemple à méditer pour chacun d’entre nous. Oui, on peut avoir la foi. Oui, on peut nourrir de l’ambition. Oui, l’alliance de cette foi et de cette ambition peut vous conduire à déplacer des montagnes. Mais quelle cause au monde mérite la mort de tant d’innocents ?

Jeanne d’Arc n’aime pas tuer. Elle veut libérer son pays et voir les gens cesser de crever de faim ou de se terrer. Mais elle est prise dans le feu de l’action, dans les revers de la bataille et dans le souffle des explosions. Autour d’elle, 1 200 soldats furieux, d’abord peu enclins à l’attaque, sont littéralement galvanisés par la victoire potentielle. Un prêtre a écrit qu’après Orléans Jeanne s’était retournée, avait découvert les morts, s’était mise à pleurer et avait voulu que tout le monde se confessât. Cette scène est devenue ma page de chevet pendant des semaines. Car, si je comprends, sans l’approuver, qu’on s’entre-tue pour des raisons économiques défendre son pain ou sa famille je ne tolère pas qu’une seule victime tombe au nom de la religion. La religion doit prôner la paix. C’est ce qui en fait la puissance et la beauté.

Je voulais la respecter le plus possible. Opposer l’envie qu’elle a de sauver la France, son énergie et son adrénaline à la façon cynique dont le gouvernement de Charles VII la manipule politiquement. Jusqu’après Orléans, Jeanne y croit. Lorsqu’elle fait envoyer une lettre d’un jet de flèche aux Anglais, elle croit sincèrement qu’ils vont plier bagage. Il faut dire que, devant elle, donc devant Dieu, les villages se sont vidés de l’ennemi sans coup férir. Dans le film, Jeanne, fébrile jusqu’au malaise, exaltée, pressée et oppressée, court dès l’enfance. Elle sait qu’un miracle est en train de se tisser. Que c’est maintenant qu’elle a rendez-vous avec l’Histoire. Orléans est un dernier rempart, une sorte de bouchon symbolique. Si la ville tombe, les Anglais poursuivront, cette fois, leur avancée en Méditerranée. Enfin, Jeanne oscille entre l’enfance et l’adolescence, à cet âge où la conviction que rien n’est impossible emporte tout. De l’enfance, nous transportons nos rêves, et le choc avec la réalité est ensuite monstrueux. Milla subit encore cet état de choc. Comme Jeanne, qui débarque avec sa piété, et que les Anglais envoient se faire voir. Il y a beaucoup de points communs entre elles deux. Entières, excessives, elles déploient une sensibilité extrême. Tout les touche. Le vent. Le bruissement des feuillages. La mort d’un arbre. Celle d’un peuple et celle d’un asticot. Chacune pleure les limites de l’homme. Milla a lu des livres sur elle et sur le Moyen Age. Moi, j’ai vu Milla pleurer parce qu’elle sait qu’elle ne volera jamais.

J’ai coécrit avec Andrew Birkin. D’abord, parce que j’aimais le fait qu’il soit anglais. Le film ne s’en prend pas à eux, mais il me fallait un garde-fou. Ensuite, parce que son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était parent du duc de Bedford. J’ai également été conseillé par le responsable du Centre Jeanne-d ‘Arc dans l’Aisne, M. Bouzy, gardien des 8 000 ouvrages sur Jeanne. Avec lui, j’ai éclairci le contexte de l’époque. Des «excentriques» qui venaient voir le roi, il y en avait quand même un par semaine. L’un avait des stigmates. L’autre claquait d’une pneumonie…Ce que j’ai retenu de mes conversations avec Bouzy, c’est ce climat de superstition et de crainte qui s’infiltre sous toutes les portes comme un gaz paralysant. Ce siècle a peur de tout. Un chêne biscornu dans une forêt est forcément l’oeuvre du Malin. Quelqu’un qui dort dessous ou s’y accoude sera impitoyablement persécuté. Charles VII, qui avait deux frères et n’était pas appelé à régner, redoute les attentats. Il se demande s’il ne va pas y passer. Et cette situation de stress me passionnait.

Pensez-vous franchement que Modigliani était intimidé quand il peignait des nus, sous prétexte que Picasso en avait peint avant lui ? L’artiste exprime sa vision des choses. Petite ou grande. Cela dit, j’ai revu les films de Dreyer et de Rossellini. Falconetti, et son visage à la limite de la folie, s’il me semble loin de ma Jeanne d’Arc, s’avère très convaincante. Si, et sa conscience le lui assène: «Tu n’as pas vu ce qui était. Tu as vu ce que tu voulais voir. » Mon devoir, au début du film, était de vous faire croire la même chose que Jeanne. Le vent mugit. La lumière change. Les nuages filent. Une meute de loups rôde. Une épée repose à ses côtés. Un vitrail se brise. Les éléments participent d’une angoisse. Mais ils sont naturels. Comme autant d’apparitions d’elle-même. La conscience de Jeanne enfant est un gamin. Puis vient l’image sulpicienne du Christ, c’est-à-dire son idéal de bonheur, de perfection et de pouvoir. La troisième apparition, enfin, celle qui vient l’interpeller en prison, est sobre, noire, lui parle et la confesse. Bref, elle met le doigt là où ça fait mal.

Le premier est un procès truqué. J’en ai beaucoup plus en boîte, mais j’ai choisi de ne pas le montrer. Au terme de deux heures tendues, je préfère le dénouement émotionnel au dénouement tout court, que tout le monde connaît par coeur. L’orgueil est un trouble-fête, un combat difficile, un champignon vénéneux dont la jeunesse, le besoin de s’exprimer et le manque affectif font assez bien le lit. Ai-je été orgueilleux ? Sans doute. Je plaide, d’ailleurs, coupable avant même les chefs d’accusation.

Les Américains allaient s’en emparer. Deux projets, l’un pour la télé, l’autre chez Warner, suivaient leur cours. Cela m’énervait. Quand ils tournent La Liste de Schindler, je réponds…Allez-y, monsieur Spielberg ! Quand ils nous servent le médiocre Homme au masque de fer, je m’insurge. L’histoire de France nous appartient.

FAUDRAIT ARRÊTER LES BESSONNERIES…

par Nicolas Plaire

On aura beau apprécier les talents indéniables de Luc Besson le metteur en scène, il faudra beaucoup de courage pour se sortir de cet Angel-A sans l’envie de, au mieux, pousser un grand soupir. Le retour tant attendu du Spielberg gaulois à la réalisation après six ans d’absence et une grosse poignée de daubes produites sonne le glas. Si autrefois son goût pour une naïveté rafraîchissante faisait mouche, ici ses petits motifs usuels s’écrasent comme un pachyderme sur un nid d’œufs d’oiseaux mouches. De plan en plan, Besson filme un Paris cliché oh ! les belles églises et les jolis ponts quelque part entre la carte postale Michelin et du Doisneau moche, où sa mise en scène naguère inventive est ici réduite au dispositif simpliste de la caméra posée devant les acteurs et filmant ce qui se passe. Affublés d’un lamentable scénario digne d’un court métrage amateur DV, les acteurs gesticulent comme des pantins ridicules, tentant de faire vivre ces pauvres personnages creux. Si Jamel s’en sort à peu près correctement, Rie Rasmussen, nouvelle protégée canon de Besson, démontre son incapacité crasse à faire vivre la moindre ligne de dialogue mâchée par son débit verbal catastrophique. Proférant un babillage quasi-enfantin, on peut se demander ce que cette fausse actrice pouvait bien avoir pour être gardée secrète par le réalisateur despote. Prévisible à trois kilomètres toute l’intrigue pouvant être grillée dès la bande-annonce l’histoire se perd en longues scènes dialoguées d’une lourdeur impossible. A cela on pourra ajouter quelques détails beaufs et douteux, où les femmes sont des fausses putes déguisées en anges qui ne comprennent que la manière forte, les Noirs ne sont bons que pour être des étalons et les flics sont nécessairement des neuneus un peu racistes. Inutile de chercher à dresser toute la liste des ratés d’Angel-A, ce ne serait que pure perte de temps. Bref, s’il est dommage de hurler avec la meute des critiques, on pourra penser que tout compte fait Luc Besson n’a que ce qu’il mérite.

Comme on peut le constater sur des affiches publicitaires, c’est une inconnue, la Danoise Rie Rasmussen, qui partage la vedette d’Angel-A avec l’acteur Jamel Debbouze. Paris est également au centre de ce film en noir et blanc…Ce n’est pas un film d’action, ça bavarde beaucoup. C’est plus Woody Allen que Sam Peckinpah.Cela me manquait de ne pas voir Paris mise en valeur dans le cinéma français alors que c’est vraiment pour moi la plus belle ville du monde. Il y a quatre personnages dans le film…Angela, André, Paris et le noir et blanc. Ce sont les quatre temps d’une poésie. Pour Luc Besson ce n’est pas un film populaire mais un film pour les amoureux du cinéma. Il ne fera sans doute pas les scores de Taxi ou du Grand Bleu, mais ce n’est pas grave. Du moment qu’il fait des heureux, c’est le principal.

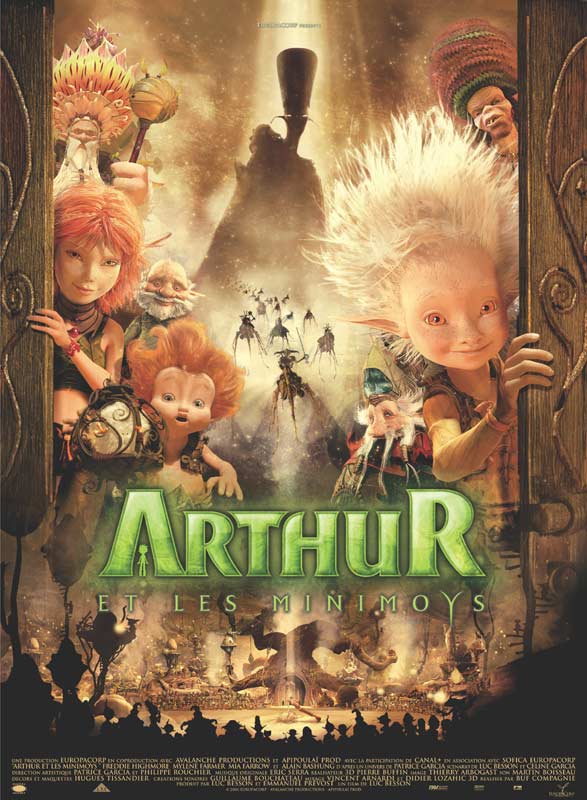

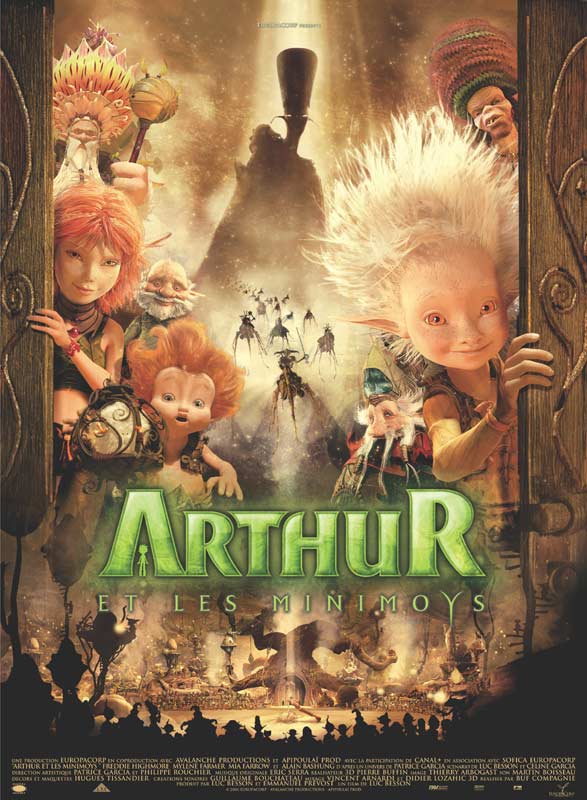

Arthur et les Minimoys… 2006/2009/2010

Dans les années 80 et 90, Luc Besson s’impose comme un cinéaste incontournable du cinéma français. Certes, il divise la critique mais très rarement le public, comme le prouvent ses succès au box-office. Surtout, le réalisateur fait partie des rares metteurs en scène frenchies qui souhaitent concurrencer les grosses productions américaines. Toutefois, après la sortie de Le Cinquième Élément, le cinéaste délaisse quelque peu la réalisation pour se tourner vers la production via le studio EuropaCorp. Cela donne des résultats commercialement corrects mais artistiquement médiocres pour la plupart des longs-métrages. En outre, lorsqu’il revient derrière la caméra, il se fait descendre en flèche par la critique mais aussi le public. Jeanne d’Arc et surtout Angel-A sont là pour le prouver. En 2006, il déclare donc à la surprise générale qu’il réalisera son 10ème et dernier film…Arthur et les Minimoys qui mélange prises de vues réelles et images de synthèse est tiré de sa propre série de romans d’aventures qu’il avait écrite et publiée dans les années 2000. Comme souvent, le tournage est ambitieux, mettant à pied d’œuvre de nombreux techniciens sur le site de Pantin. C’est ainsi que 225 personnes travaillent sur le film dont la production dure 2 ans. Arthur et les Minimoys suit donc le jeune Arthur qui est fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère avant de dormir. Il découvre pourtant que ces histoires d’adorables petites créatures nommées Minimoys s’avèrent réelles. Par un concours de circonstances, il parvient ainsi à pénétrer dans leur monde et vit de nombreuses aventures.

Un grand succès commercial. Luc Besson renoue avec le public, plus vraiment arrivée depuis Le Cinquième Élément. Le succès du film entraîne deux autres épisodes, une série télévisée et même un film d’horreur sorti récemment. Sans oublier les attractions que vous pouvez retrouver si vous visitez le Futuroscope et Europa Park. Malheureusement, ces dernières années, Luc Besson s’est plus fait connaître pour ses affaires judiciaires que pour ses films. Et Arthur et les Minimoys n’a pas non plus échappé à la règle. En effet, au début des années 2010, quatre dessinateurs ayant participé à la conception du film portent plainte contre Luc Besson pour être considérés comme des coauteurs du film alors que ce dernier considérait leur collaboration comme accessoire. Dès lors, ils portent l’affaire en justice, estimant que les contrats passés entre EuropaCorp et eux sont illicites. La sanction tombe et le tribunal de grande instance de Paris annule les anciens contrats et ordonne à EuropaCorp de donner un pourcentage de rémunération mieux adapté aux recettes engrangées par le film. Luc Besson a également été condamné pour contrefaçon puisque les dessinateurs n’ont touché aucun argent sur les ventes de produits dérivés du film.

ADELE, UNE FEMME MODERNE…

*

2010…Cela faisait dix ans que Luc Besson espérait acquérir les droits de la BD de Tardi. Lorsqu’il a finalement pu réaliser le film, son épouse l’accompagnait dans l’écriture du scénario…Il tenait à ne pas dénaturer l’œuvre de Tardi avec qui nous avons organisé quelques séances de travail, la question étant de savoir ce que Tardi voulait voir à l’image. Cela étant, Luc voulait aussi étoffer le personnage d’Adèle et la rendre plus émouvante. C’est une des raisons pour laquelle il a intégré le personnage d’Agathe, la sœur d’Adèle. Concernant l’écriture, c‘était assez rapide ! Il faut dire que Luc avait ce projet en tête depuis dix ans ! Tardi a aimé le scénario dès la première lecture. C’était essentiel pour nous qu’il ne se sente pas trahi et qu’on ne dénature pas son œuvre. Se considérant à l’époque comme une actrice « en apprentissage », puisque son seul rôle important était dans La fille de Monaco face à Fabrice Luchini, Louise n’en revenait pas d’avoir obtenu le rôle principal d’une telle production sans avoir eu besoin de passer d’essais. Dès leur rencontre, le réalisateur lui a ainsi expliqué…T’étais en essai à Canal pendant 2 ans. Tous les soirs, tu passais les casting face à moi ! Si j’avais su ça à l’époque ça m’aurait paralysée…Avouait Louise dans un sourire, avant d’évoquer les mises en scènes qu’elle préparait pour la chaîne cryptée…D’après ce que je sais, Luc avait pensé à moi en voyant mes transformations pour les sketch que je faisais sur Canal. Il n’aimait pas tout, mais il adorait Roselyne Bachelot, Carla Bruni ou Jean Sarkozy …C’est le côté transformiste qui l’intéressait plus que ce que j’avais fait dans la fille de Monaco.

Plus que ses apparitions météo, j’aimais beaucoup ses petits sketches sur Canal+ où elle se déguisait et faisait ses imitations. C’est une actrice qui sait bien moduler sa voix. Quand je l’ai rencontrée, au bout de cinq minutes, je savais qu’elle serait Adèle…Ce que j’aime chez Adèle, c’est qu’elle montre bien qu’à l’époque, c’était pas gagné d’être une femme libérée, notamment avec le droit de vote que les femmes n’avaient pas encore. Quand je vois le taux d’abstention aux élections de notre époque, je me dis que c’est une insulte à leur mémoire. En cela Adèle est moderne car rien ne l’impressionne même si elle reste très féminine.

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec constitue une assez bonne surprise qui ne manque ni de fraîcheur, ni de fantaisie.

C’est dans une vraie salle avec de vrais gens que nous sommes allé à la rencontre d’Adèle Blanc-sec, à 9h du matin à l’UGC des halles. Et justement, Luc Besson est là, tenant par la main jusqu’au dernier moment son nouvel enfant comme pour le premier jour de maternelle…Il n’y a pas si longtemps j’étais à votre place…. Se jeter sur les films dès la première séance, je connais…Bon évidemment, le “Il n’y a pas si longtemps” pour un vieux routard qui a trente ans de métier prête à sourire. Mais Besson n’est jamais avare en signes de proximité envoyé à son public chéri, et, pas farouche en démagogie, il clôt sa présentation d’Adèle par un très senti…Je vous embrasse très fort…Aurait-il fait autant de bisous à ses spectateurs si il avait su que quelques vilains canards critiques se cachaient dans ce parterre de cygnes ? Les canards en question sont souvent plus fairplay qu’on ne le croit chez Europa corp et nous n’hésiterons pas ici à affirmer que, non, Adèle Blanc-Sec n’est pas la daube ultime qu’on pouvait redouter au vu de l’ordinaire des productions Europa Corp et qu’il constitue même une assez bonne surprise.

En dépit de son budget colossal, le film a la légèreté et le charme modeste d’un épisode d’une série télé des années 60/70. Une de ces séries qu’a du aimer Luc Besson enfant, perpétuant avec une nuance d’ironie bon-enfant le feuilletonnesque Belle-époque comme Les brigades du tigre, Belphegor, Arsène Lupin, Fantomas…L’intelligence de la production est d’injecter l’essentiel du moyen dans la reconstitution d’époque et les vues du Paris 1900, l’ancien Trocadéro, Montmartre cerné de pâturages, sont parfois saisissantes plutôt que dans des scènes d’actions high-tech avec courses-poursuites et carambolages de masse. C’est bien sur le spectaculaire que le film est un peu faible, foirant de bout en bout sa séquence Égyptienne à la Indiana Jones. Pastichant à l’occasion Spielberg, c’est surtout Cameron que Besson a dans son viseur. Un plan sur Louise Bourgoin levant la tête vers le ciel, son visage apparaissant sous le chapeau reproduit celui de Kate Winslett découvrant le Titanic. Et c’est justement sur le dit paquebot que s’embarque in fine Adèle blanc-sec. Entretemps, elle aura chevauché dans les airs un reptile volant, Besson s’offrant le petit plaisir de joindre Avatar à Titanic. Evidemment question ambition formelle, interrogation politique, puissance de la fable, Besson roule en tricycle face à Cameron. Mais c’est sur la veine comique que le film marque des points. Adèle Blanc-sec est avant tout une comédie, travaillé de façon assez profonde par l’enfance, ses rêveries…Un ptérodactyle élisant la tour Eiffel pour perchoir, des momies Egyptiennes en goguette rue de Rivoli…son innocente idiotie, sa sexualité bloquée en stade anal avec caca de dinosaure et dégueuli de pétrole gluant. Pour une fois chez Besson, cela ne manque ni de fraîcheur, ni de fantaisie.

LA DAME DE RANGOUN…

par Marie-Noëlle Tranchant

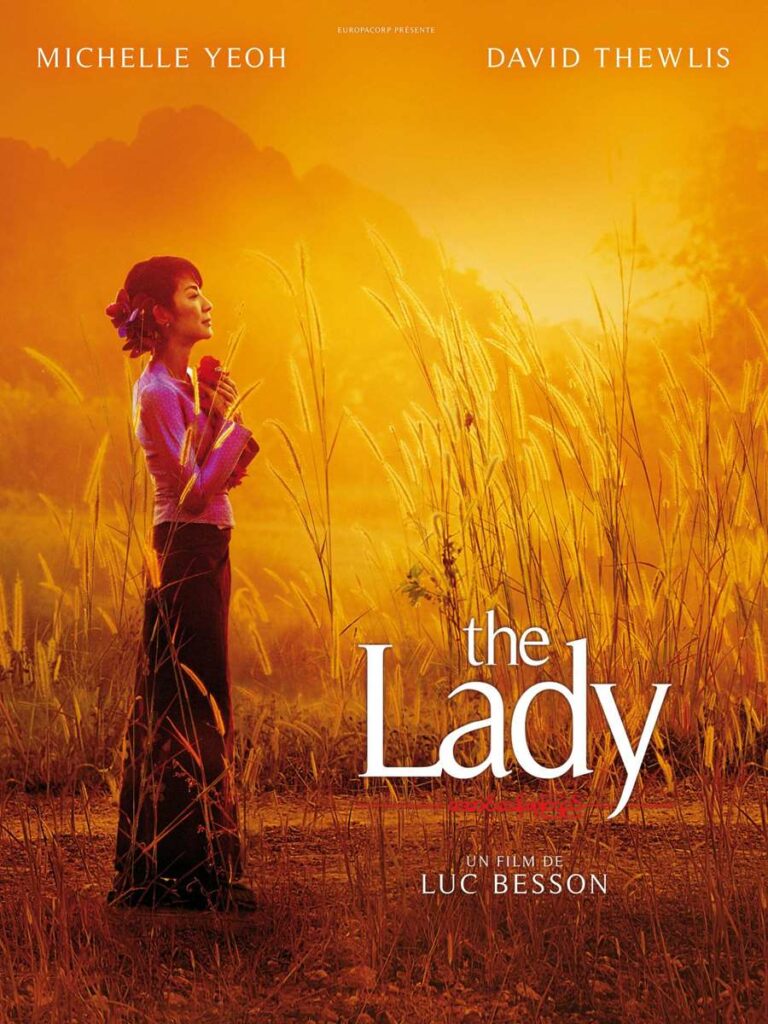

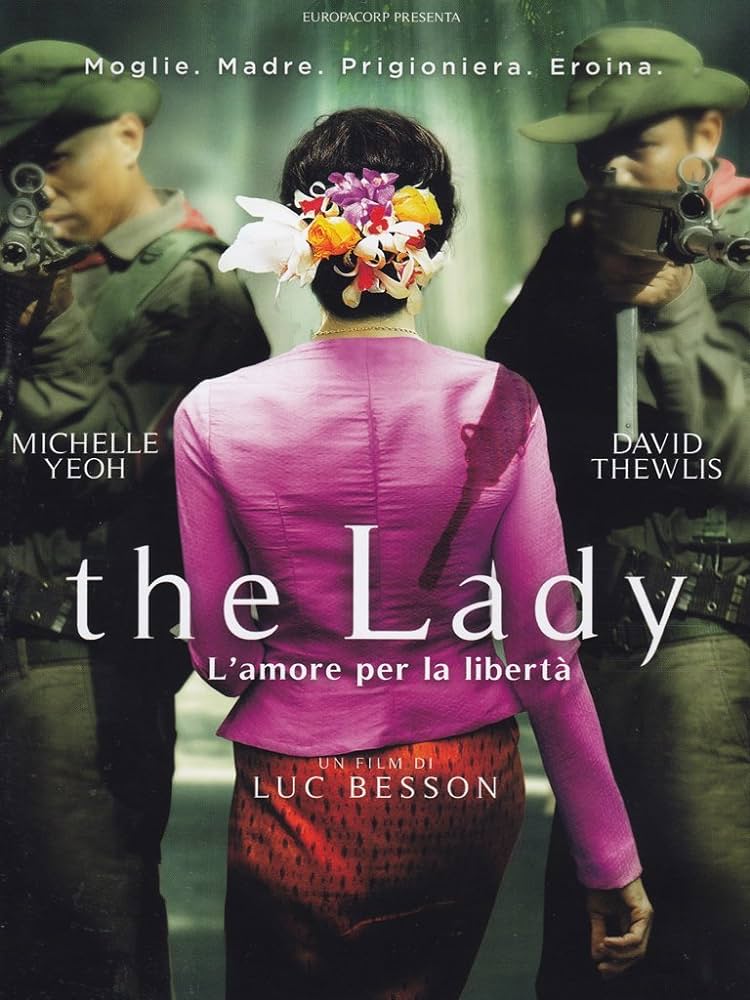

2011…Le titre, dans sa simplicité souveraine, convient parfaitement à Aung San Suu Kyi. Dès l’enfance, elle a eu affaire à la brutalité politique…Son père, général, est assassiné à la veille de l’indépendance de la Birmanie, en 1947. Quarante ans plus tard, Aung San Suu Kyi affronte la junte militaire au pouvoir en fondant la Ligue nationale pour la démocratie. La riposte ne tarde pas, elle est assignée à résidence en 1989. Isolée, désarmée, coupée des siens, elle reste l’âme de la résistance birmane, saluée en 1991 par le prix Nobel de la paix. Elle ne pourra se rendre ni à Oslo pour recevoir ce prix, ni à Londres pour revoir une dernière fois son mari, l’universitaire anglais Michael Aris, qui meurt d’un cancer loin d’elle. Elle aurait pu partir, mais non pas revenir, et elle a fait le choix déchirant de ne pas quitter son peuple. Michelle Yeoh interprète avec une empathie magnifique cette héroïne de l’engagement et de la non-violence, à l’élégance raffinée et à la douceur inflexible. Sa grâce fascine autant que sa fermeté, son courage autant que sa sensibilité. On n’attendait pas de Luc Besson, qui a si bien massacré Jeanne d’Arc, un aussi juste hommage à cette autre belle figure de combattante. Il s’inscrit sans forfanterie dans la ligne classique des grandes fresques à l’anglo-saxonne, comme le Gandhi d’Attenborough. Du spectacle mais pas d’esbroufe, de l’émotion mais contenue par la dignité et le détachement de la Dame. Un exercice d’admiration réussi.

Le film de Luc Besson est une belle fresque classique sur Aung San Suu Kyi, l’âme de la résistance Birmane, interprété avec une empathie magnifique par Michelle Yeoh. Ses bonds prodigieux et sa maîtrise du sabre ont ébloui les spectateurs de Tigre et Dragon d’Ang Lee (2000). Après avoir étudié la danse, la chorégraphie et le théâtre à Londres, elle a regagné sa Malaisie natale et, grâce à sa rencontre avec Jackie Chan, elle est devenue une star du cinéma d’action de Hongkong et une productrice avisée. Jouer Aung San Suu Kyi était un rêve qui lui a demandé un travail fou et lui a donné beaucoup de fierté.

Un affranchi en Normandie…

par Kevin Romanet

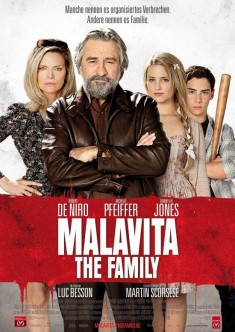

Mean Streets, Le Parrain, 2e partie…

Il était une fois en Amérique, Casino…

2013…L’apport de Robert De Niro au film de gangsters n’est plus à présenter. En plus de 55 ans de carrière, le comédien a offert au genre plusieurs de ses pièces maîtresses. Raison pour laquelle l’écrivain Tonino Benacquista rêvait de le voir prêter ses traits à Giovanni Manzoni, le personnage principal de son roman Malavita, paru en 2004. Neuf ans plus tard, Luc Besson exauce le souhait de l’auteur. Dans cette adaptation, le héros va à l’inverse du principe de Jimmy Conway, le gangster que Robert De Niro incarne dans Les Affranchis. Cette ancienne figure emblématique de la pègre new-yorkaise a balancé ses copains et ne l’a pas vraiment mise en veilleuse. Répondant désormais au nom de Fred Blake, le mafieux repenti à la langue bien pendue est sous la protection du FBI et en contact régulier avec l’agent Robert Stansfeld, interprété par Tommy Lee Jones. Pour rester à l’abri d’ex-collègues un brin revanchards, Fred Blake s’installe dans un petit village de Normandie avec sa famille. Le clan fait tout pour s’intégrer tout en restant discret. Mais quand les tracas du quotidien pointent le bout de leur nez, certaines mauvaises habitudes refont surface pour les régler…Cette nouvelle vie se complique lorsque les vieilles connaissances de Fred font elles aussi leur retour.