Elle nage tous les jours. Elle a le dos et les épaules musclés, les cheveux courts, bruns, et quelques tatouages plus ou moins discrets. Elle sent le chlore et, parfois, un parfum qui plait aux femmes. Elle, c’est Clémence, une femme en quête de liberté qui a tout lâché. Sa carrière d’avocate pour devenir écrivaine. Son ex-mari, de qui elle s’est séparée pour retrouver sa liberté et vivre sa sexualité. C’est par un café, place Dauphine, avec celui dont elle n’est pas encore divorcée mais avec qui elle conserve de bons rapports dans l’intérêt de leur fils, que le film débute. Lui, manifestement, est toujours amoureux. Elle ne l’est plus du tout. « Je vis des histoires d’amour avec des femmes« , lâche-t-elle. Tentant de garder la face, le mari fait mine de se réjouir pour elle, mais sa phrase sonne faux. Définitivement éconduit, il dissimule mal sa déception et sa rancœur, qu’il finira par laisser exploser peu après dans un conflit fait de silences, de mensonges et d’interdits, qui aura pour conséquence d’éloigner Clémence de son fils. Il a huit ans, son fils. Il s’appelle Paul. Librement adapté de Love me tender de Constance Debré paru en 2020, le deuxième long-métrage d’Anna Cazenave Cambet De l’or pour les chiens pourrait avoir comme fil rouge la séparation. Celle que n’accepte pas l’ex-mari, campé par un Antoine Reinartz, à nouveau parfaitement détestable, mais surtout celle qu’il impose à la femme qu’il aimait, la privant de voir leur fils en le montant contre elle et en fomentant une improbable accusation d’inceste, comme pour la punir d’oser vivre sans sa vie sans lui. Derrière sa fierté mal (mâle ?) placée, et le deuil de leur histoire qui devient colère et agitation nerveuse, se cache sûrement une part de lesbophobie et de misogynie. Comment Clémence peut-elle tourner le dos à sa vie de famille ? Comment ose-t-elle s’émanciper de ce premier amant de vingt ans (et « sûrement le dernier ») et assumer la vie précaire plutôt que le confort d’une existence d’une mère de famille bourgeoise ?

S’offrant quelques libertés avec le roman, Anna Cazenave Cambet parvient à trouver le juste équilibre dans la périlleuse entreprise d’épure et de radicalité, en imposant sa belle sensibilité de cinéaste déjà découverte dans son précédent film. Faisant honneur à la langue tendue et dénudée de l’autrice, tout en lui offrant une incarnation puissante, elle raconte cette rupture imposée avec son fils, conséquence du divorce houleux et d’un système judiciaire implacable. Mais plutôt que le pathos attendu, Love me tender refuse les plaintes, évite l’amoncellement de regrets, et préfère raconter la quête de vérité et de liberté de son personnage principal. Parce que Love me tender ne parle pas d’histoires d’amour, même si Clémence en vivra une belle, tendre mais contrariée, avec une femme incarnée par Monia Chokri. Comme le roman de Constance Debré, le film raconte plutôt une tentative, celle de l’amour que l’on tente de se donner, la liberté qu’on s’efforce de s’autoriser, débarrassée des rôles et des mensonges. S’offrant quelques libertés avec le roman, qu’elle étoffe ça et là, Anna Cazenave Cambet parvient à trouver le juste équilibre dans la périlleuse entreprise d’épure et de radicalité, en imposant sa belle sensibilité de cinéaste déjà découverte dans son précédent film. Faisant honneur à la langue tendue et dénudée de l’autrice, tout en lui offrant une incarnation puissante, elle raconte cette rupture imposée avec son fils, conséquence du divorce houleux et d’un système judiciaire implacable. Mais plutôt que le pathos attendu, Love me tender refuse les plaintes, évite l’amoncellement de regrets, et préfère raconter la quête de vérité et de liberté de son personnage principal. Parce que Love me tender ne parle pas d’histoires d’amour, même si Clémence en vivra une belle, tendre mais contrariée, avec une femme incarnée par Monia Chokri. Comme le roman de Constance Debré, le film raconte plutôt une tentative, celle de l’amour que l’on tente de se donner, la liberté qu’on s’efforce de s’autoriser, débarrassée des rôles et des mensonges.

Mais sa quête de liberté a un coût. Clémence se heurte aux préjugés, dans une société que l’on aimerait croire plus moderne. Elle sort de la norme, tente de s’en affranchir, et risque inévitablement de rester incomprise par les autres, y compris de son propre père, qui se prend (trop) souvent à compatir pour l’ex-mari, comme si l’émancipation d’une femme déroutait encore, dans une société encore conservatrice qui rejette ce qu’elle ne comprend pas. Et c’est comme si, finalement, la présence ou plutôt l’absence de son fils constituait le dernier lien avec son monde d’avant qu’elle ne parvenait pas à briser. La grande beauté du film se trouve dans cette remise en question de la maternité comme norme sociale et de l’identité comme construction imposée. Anna Cazenave Cambet choisit une approche subtile, un brin moins radicale que l’écrivaine, mais saisit merveilleusement le revers de cette vie sans attaches faites de désir et de combats qui s’imposent malgré tout. Ce qui trouble, désarme et déchire le coeur, c’est que Love Me Tender sonne à la fois comme un manifeste d’émancipation, sec et bouleversant, et un cri de solitude, qui nous hante longuement après sa découverte. Mais sa quête de liberté a un coût. Clémence se heurte aux préjugés, très résistants dans une société que l’on aimerait croire plus moderne. Elle sort de la norme, tente de s’en affranchir, et risque inévitablement de rester incomprise par les autres, y compris de son propre père, qui se prend (trop) souvent à compatir pour l’ex-mari, comme si l’émancipation d’une femme déroutait encore, dans une société encore conservatrice qui rejette ce qu’elle ne comprend pas. Et c’est comme si, finalement, la présence ou plutôt l’absence de son fils constituait le dernier lien avec son monde d’avant qu’elle ne parvenait pas à briser. La grande beauté du film se trouve dans cette remise en question de la maternité comme norme sociale et de l’identité comme construction imposée. Anna Cazenave Cambet choisit une approche subtile, un brin moins radicale que l’écrivaine, mais saisit merveilleusement le revers de cette vie sans attaches faites de désir et de combats qui s’imposent malgré tout. Ce qui trouble, désarme et déchire le coeur, c’est que Love Me Tender sonne à la fois comme un manifeste d’émancipation, sec et bouleversant, et un cri de solitude, qui nous hante longuement après sa découverte.

Comme son héroïne, on se prend longtemps à croire à des retrouvailles, entre Clémence et son fils. Mais la vie en a décidé autrement. Le film a beau suivre ses démarches juridiques qui, sans cesse, la place face à des contraintes, il ne raconte pas réellement l’espoir de reconnexion d’une mère avec son fils. À force d’usure et de résistance, Clémence s’abîme, comme elle abîme ses potentielles histoires sentimentales, incapable de trouver la juste distance entre son romantisme, ses désirs et son attachement féroce à sa liberté. L’espoir d’un éventuel lien à retisser devient une prison qui la cloisonne. Alors, quand Clémence accepte ce non-retour, l’émotion se fait encore plus palpable dans nos coeurs. Loin d’être un échec, cette épiphanie lui promet enfin une voie vers l’acceptation, pour mieux affronter la perte sans s’y soumettre et tenter de faire de l’absence une matière vivante. D’une grande poésie, grâce à la voix-off introspective de Vicky Krieps (sublime) et des choix de mise en scène sensorielles au plus près des peaux et des gestes, Love me tender clame avec vigueur qu’il vaut peut-être mieux continuer à aimer sans posséder, même si vivre libre coûte cher, et nous raccompagne vers un épilogue bouleversant de simplicité, un ultime acte de foi, la recherche d’un salut en soi.

L’émancipation d’une femme et la valse douce-amère d’une famille

par Luna Beaudouin-Goujon

La réalisatrice décline dans Love me tender les mille et un visages d’une femme émancipée et punie pour ça. Ce portrait honnête qui sort le 10 décembre 2025 au cinéma n’embellit rien des choix de son héroïne où plane l’amour indélébile pour son fils, dont elle est privée par orgueil. Ce regard intimiste rejoint une réflexion nécessaire sur le rôle donné aux femmes, y compris à notre époque. « Tu es tellement égoïste ! » Cette phrase, prononcée par le mari de l’héroïne, jouée par Vicky Krieps, pourrait résumer le conflit qui bout dans Love me tender. Le film, adapté du roman de l’ancienne avocate et écrivaine Constance Debré, suit le retour à la surface d’une femme imparfaite libérée par son coming-out homosexuel, mais poursuivie en justice par son ex-mari. Ce dernier l’accuse du jour au lendemain de « pédophilie » pour pouvoir lui retirer la garde de son fils, Paul. La réalisatrice Anna Cazenave-Cambet dépeint ici le combat d’une quadragénaire innocente de l’horreur dont on l’accuse. Si le propos peut être glissant l’inceste touche 1un enfant toutes les trois minutes en France selon les associations en 2023, l’œuvre dissipe rapidement tout doute. Il ne sera pas ici question directement du point de vue de l’enfant, mais de la quête d’une femme aspirant à la fois à revoir Paul, tout en se refusant à n’être qu’une mère. Entre baignades intenses, coucheries sans lendemain avec des femmes enamourachées et amour inconditionnel pour son fils, Clémence Delcourt dit définitivement adieu à sa vie proprette de bourgeoise et croque la vie. Les débuts sont joyeux…Elle va à la piscine, séduit une autre nageuse, appelle Paul en visio sous le soleil de l’été. Assez vite, la première douche froide la ramène à la réalité…Il n’a pas envie de la voir, puis son père, Laurent, ne répond plus aux appels téléphoniques. Les mois passent, puis c’est la révélation, lourde, glaciale : son ex-mari qui jusque-là refusait de divorcer, la poursuit en justice pour des faits horrifiants. Les regards se croisent ou se heurtent à la colère. Anna Cazenave-Cambet filme avec empathie cette famille qui se fragmente, en se focalisant sur Clémence, femme avant d’être mère. Éconduit après vingt ans de mariage, Laurent s’enfonce dans la vengeance.

D’abord, on prend fait et cause pour elle devant l’injustice de la séparation et le temps long de la justice. À aucun moment, martèle-t-elle, elle n’a arrêté de s’occuper de son fils. Ce que lui reproche celui avec qui elle a partagé sa vie, c’est de l’avoir délaissé, lui. Blessé, le voilà qui manipule Paul, huit ans. Ensuite, on tente de comprendre Laurent, qui « paye tout » dans la vie de l’enfant, pendant que Clémence s’encanaille dans les rues de Paris, presque pas un rond dans les poches. Mais le soutien de la protection de l’enfance et la solitude grandissante de Clémence ne trompent pas. Cette rupture familiale n’a pas lieu d’être, pas à ce point-là. Ce sont finalement deux égoïsmes qui s’affrontent, mais celui de Laurent est plus injuste car il prive son ex-conjointe de son propre fils. Est-ce bien en 2015 que nous nous trouvons ? Les remarques homophobes fusent et choquent. Les relations lesbiennes qu’entretient Clémence contribueraient à l’inquiétude du père pour sa progéniture. On se croirait au XXe siècle, quand l’homosexualité était encore considérée comme un délit devant la loi. Face à ces affronts rétrogrades, elle se réfugie dans l’écriture, déménage souvent. Les personnages qui entrent et sortent de sa vie sont autant de pansements et d’histoires sans importance qui tentent de combler le vide. La musique électronique minimaliste de Maxence Dussère emplit ces scènes d’orage intérieur et de virées nocturnes. Nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur son pour son travail sur le touchant et controversé Emilia Pérez, le compositeur insuffle une amplitude sonore bienvenue dans Love me tender.

Le temps s’effile, irrattrapable. Avec espoir et résignation, Anna Cazenave-Cambet filme à hauteur de femme l’injonction à être mère dans une société qui voit d’un mauvais œil celles qui partent. Pourtant, sur les prés de 2 millions de familles monoparentales en France, 82% sont tenues par des femmes. Clémence fait donc figure d’exception qui confirme la règle : même en 2015, refuser d’être réduite à une fonction sexiste et vouloir vivre sa vie peut encore ne pas passer. Face à cette essoreuse, la voix off de la narratrice cherche une échappatoire, par le deuil ou la réconciliation. Déchirant.

Le regard d’Anna Cazenave Cambet par Tarik Khaldi,

Pour son deuxième long métrage, Anna Cazenave Cambet dirige Vicky Krieps et signe l’adaptation du roman de Constance Debré, Love Me Tender. La cinéaste embarque ce récit d’amours (maternel, lesbien) et de violence dans son Sud–Ouest natal. Accueillie cette année au Certain Regard, Anna Cazenave Cambet a fait ses débuts en Sélection officielle en 2016 au sein de la Cinéfondation (La Cinef) avec son film d’école Gabber Lover.

Racontez-nous la genèse de votre film. J’avais lu le livre Love Me Tender à sa sortie et il m’avait pas mal remuée. Il était venu éclairer, dire de nouvelles choses sur la maternité, à un moment où je me posais moi aussi des questions sur mon identité de mère, de femme et d’autrice. Un peu plus d’un an plus tard, ce sont les producteurs qui sont venus vers moi pour m’en proposer l’adaptation. Cela a mis plusieurs mois avant que je me mette à l’écriture, le temps de rencontrer Constance, le temps que nous soyons sûres, elle et moi.

L’atmosphère du tournage ? Une anecdote de plateau ? Il y a eu des moments un peu étranges sur le film où, pour des raisons de météo notamment, nous nous sommes retrouvés en risque sur le plan de travail. Avec mon chef-opérateur, Kristy Baboul, nous avons plusieurs fois fait des sortes de petites prières païennes pour rappeler le soleil et plusieurs fois nous avons eu des moments absolument magiques où la lumière revenait le temps d’une prise seulement. Depuis, j’ai bien peur que nous soyons devenus plus superstitieux que jamais.

Quelques mots sur vos interprètes ? Tout l’enjeu autour du personnage de Clémence était de trouver une actrice qui soit très physique, grande, avec des épaules. Le personnage de Clémence nage énormément et se déplace sans cesse, je voulais sentir dans son corps une forme de discipline. Quand nous avons pensé à Vicky Krieps, c’est devenu une évidence et dès le premier jour au plateau, Vicky est devenue Clémence, je n’avais aucun doute.

Que vous a appris la réalisation de ce film ? J’ai appris à rester calme, le plus possible. C’est un état de création auquel je crois profondément. Je ne cherche pas la tension sur mon plateau. C’est même quelque chose que je fuis. Cela peut être dur par moments mais j’essaie au maximum de permettre à tout le monde de trouver du plaisir.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir réalisatrice ? J’ai d’abord fait des études de photographie. Devenir réalisatrice me paraissait hors de portée en ayant grandi dans le Sud-Ouest, loin de toutes grandes villes. Mais le cinéma me semblait être le seul médium qui me permettrait de faire le pont entre mon rapport à l’image et ma pratique de l’écriture donc j’ai décidé de m’y confronter.

Quelles sont vos influences ? Je me nourris tout autant de cinéma que d’autres formes d’art. La nature compte aussi beaucoup pour moi, l’océan et la forêt des Landes. En désordre, actuellement, je cohabite beaucoup avec Daria Svertilova en photographie, Billie Eilish en musique, en littérature avec Carmen Sosa-Villada. Au cinéma, je suis un peu obsédée par Cabaret de Bob Fosse et Faute d’Amour et Le Retour d’Andreï Zviaguintsev.

Anna Cazenave Cambet parle du prix à payer quand on est une femme artiste, autrice,

et qu’on fait le choix de mettre ça au centre de sa vie. Par Bénédicte Prot

Anna Cazenave Cambet, formée à la Fémis, poursuit avec “Love Me Tender”, son deuxième long-métrage, un joli périple à travers les différentes sections du Festival de Cannes. En 2016, elle y a présenté en compétition officielle son premier court-métrage, “Gabber Lover”, pour revenir en 2020 à la Semaine de la Critique avec son premier long, “De l’or pour les chiens”. “Love Me Tender”, tiré du roman autobiographique de Constance Debré dont il reprend le titre (paru en 2020 aux éditions Flammarion), est à présent au programme de la section Un Certain Regard. Nous avons discuté avec la réalisatrice de son rapport au roman originel, des enjeux de l’histoire, de son personnage central, Clémence, incarnée (au sens le plus fort du terme) par une Vicky Krieps magnétique. Anna Cazenave Cambet nous raconte comment le choix de la talentueuse actrice luxembourgeoise s’est imposé à elle, évoque leur travail sur ce personnage en constant déplacement, et nous en dit plus sur sa manière de diriger ses acteurs/actrices.

Sur le roman Love Me Tender de Constance Debré…C’est un roman qui m’a beaucoup remuée, qui venait poser des questions nouvelles sur l’identité maternelle à un moment où tout était chamboulé dans ma vie, où je devenais moi-même maman. Et puis c’est un roman qui parle du prix à payer quand on est une femme artiste, autrice, et qu’on fait le choix de mettre ça au centre de sa vie. C’est aussi un livre qui traite de la misogynie et de l’homophobie ambiantes dans cette société, donc il y avait beaucoup d’éléments qui me touchaient beaucoup. En fait, je l’avais lu pour moi, mais deux ans plus tard, les producteurs me l’ont proposé. Le roman est revenu dans ma vie et on s’est embarqués dans ce projet comme ça.

Sur la violence de ce qu’inflige à Clémence son ex-mari quand elle lui annonce qu’elle est lesbienne…Il est ici question de possession, possession du corps des femmes. Ce personnage de Laurent, son ex-mari, jusque-là, il n’avait aucun problème pour continuer à coexister en tant que parents, tant qu’ils restent dans la vie l’un de l’autre. Le jour où elle lui annonce qu’elle voit des femmes, elle lui échappe, et lui échapper, ce n’est pas possible, c’est insurmontable pour lui. C’est ce qui est au cœur de ce qu’on appelait, de manière dégueulasse, les crimes passionnels : c’est toujours des histoires d’hommes qui ne supportent pas que les femmes s’émancipent d’eux.

Le choix de Vicky Krieps pour le rôle principal…Ça a été une réflexion très longue, mais quand j’ai pensé à Vicky, c’est devenu une obsession, une évidence. Je savais que ça allait marcher. Je voyais en quoi elle pouvait être iconique, comme ça, et j’avais envie d’un personnage de femme héroïsée, érotisée aussi. Dans son roman, Constance utilise le terme de “lonesome cowboy”, et je pense qu’il y a vraiment de ça. Je voulais la filmer en contre-plongée, traversant des places comme un cow-boy, avec cette position…Et puis c’est une histoire qui se développe sur de longs mois, elle traverse une sorte d’épopée, donc il fallait aussi qu’elle ait cette espèce d’envergure…Vicky a une palette de jeu qui permet aussi de fluctuer entre une forme de douceur et une forme de dureté (cette droiture, cette façon de marcher), donc je savais qu’on allait trouver un équilibre, mais c’était un des enjeux du travail.

Constance Debré, interview d’une écrivaine affranchie par Elisabeth Quin

Ma devise, c’est ne jamais céder sur son désir

Après Play Boy, son premier livre, cette avocate devenue écrivaine raconte dans Love Me Tender comment elle a perdu la garde de son fils. L’amour maternel, l’amour des femmes, l’amour tout court. Une autofiction criante de vérité. Love Me Tender est la sensation littéraire de la rentrée 2020. Métamorphose d’une avocat pénaliste hétérosexuelle à succès en lesbienne ascétique larguant tout pour aimer des filles et écrire des livres. La langue est ironique et hautaine. La vie selon Debré ? Une dépossession exaltante. Jusqu’à l’amour maternel ? C’est toute la question…

Vous êtes une écrivaine ou un écrivain ? Je dis écrivaine. À l’ancienne. Mais je ne suis pas sectaire. Et puis ce qui compte, c’est ce qu’on écrit.

Dans Love Me Tender, vous écrivez à plusieurs reprises combien l’existence vous semble incompréhensible. D’autant plus incompréhensible que j’évoque la guerre haineuse menée contre moi par le père de mon fils. Ces accusations d’inceste, de pédophilie. Rien n’est réglé, il y a un procès en cours. Tout est chaotique et c’est mieux ainsi, je traverse cet épisode comme dans un brouillard.

Comment va Paul, votre fils ? Il a de bonnes notes au lycée. Paraît-il…Il ira bien, il ira très bien. Il faut arrêter de penser que les enfants doivent être élevés dans du coton. Ce n’est pas comme ça qu’on fait des chevaliers…Paul sera un chevalier. Point.

Dans Love Me Tender, vous écrivez page 67… »On me dit de ne pas publier le livre, on me dit de ne pas parler des filles, on me dit de ne pas parler de cul, on me dit, on me dit… » Façon de poser le cadre, qui est de ne pas avoir peur du qu’en-dira-t-on ? À quoi servirait la littérature si elle n’était que convenable, que respect des convenances ? Play Boy est un roman sur mon coming out homosexuel, ma métamorphose. Love Me Tender est le roman autofictif de mon affranchissement familial, d’une solitude assumée, fondamentale. Il y a écrit « roman » sur la couverture pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur l’endroit où je place ce texte, c’est-à-dire dans la littérature, et pas dans le récit. J’assume tout, quand j’écris « je », j’écris démasquée. La vérité est la solution la plus simple. Et c’est plus excitant pour moi, plus sexy. J’espère que ça l’est aussi pour le lecteur.

Le thème central de Love Me Tender, c’est le dépouillement et la dépossession, dépossession de votre fils et dépouillement matériel, vivre avec deux tee-shirts et un matelas dans 9 mètres carrés, faire à l’occasion les poubelles…Pour certains, ça serait insupportable, terrible, avilissant. Moi, je fais ça avec un sourire jusqu’aux oreilles. Il m’arrive encore régulièrement de descendre en jogging à l’aube visiter la poubelle du boulanger. Il y a toujours du pain qui traîne. C’est super ! Et je m’en fous !

Vous vous dites femme, mère, homosexuelle, fille de famille en rupture, lonesome cowboy , »gouine pédé » l’identité est un fleuve, rien n’est fixé ? Oui, l’identité est une fiction et un fleuve. Je suis changeante, mais le noyau dur est un invariant, je suis un humain au contact avec les autres, dans le monde. Je n’ai jamais cru à cette histoire d’assignation. Suis-je homo ? Queer ? Suis-je une femme ? Ça me concerne si peu que la transition de genre ne pourrait pas me tenter, car je ne me sens pas enfermée dans une identité. Je n’ai pas besoin de savoir ce que je suis, aux autres de se débrouiller avec ça !

Vous nagez tous les jours à la piscine, c’est votre « folie pour ne pas sombrer dans la folie » ? Deux kilomètres de crawl tous les jours, dans des piscines municipales. J’entretiens mon corps, puisque c’est tout ce que j’ai. J’ai toujours eu besoin de me servir de cette grande carcasse. Nager libère des endorphines, c’est une exaltation et une source de plaisir. Tout plaisir à portée de main est bon à prendre, je suis très pragmatique !

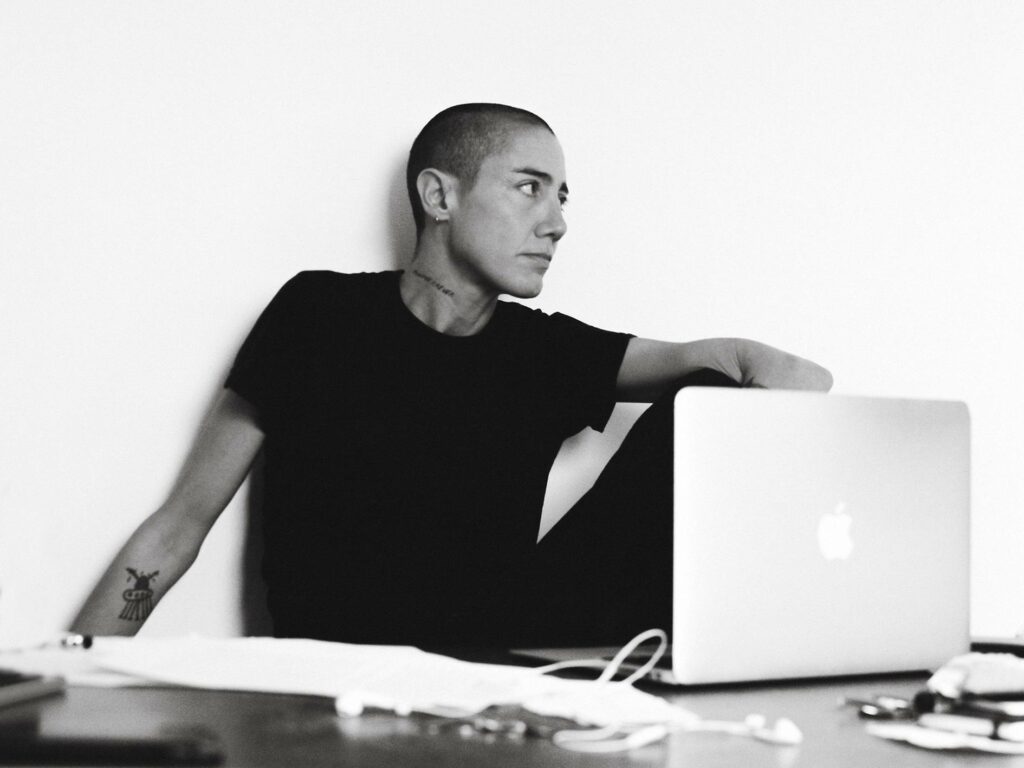

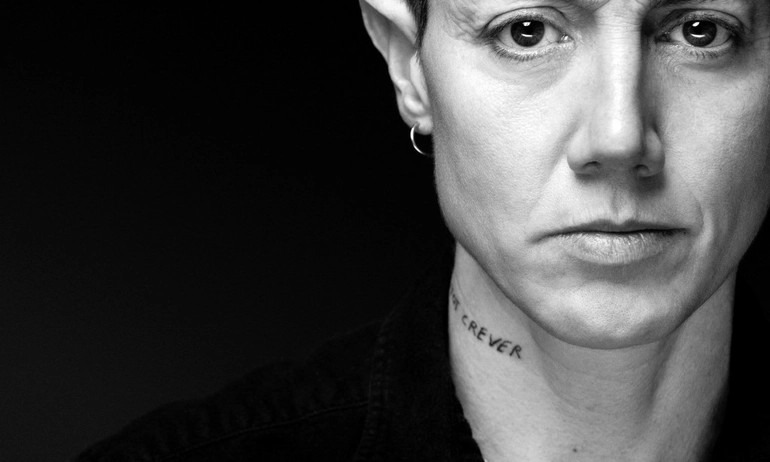

Votre corps est tatoué. Vous aimez décrire ces tatouages, les arborer ? J’aime beaucoup être moche. Pour moi, le beau ne peut pas être joli. Avoir l’air fatiguée m’indiffère. Je m’exerce à l’absence de regrets. Je désacralise mon corps. On sait bien comment tout ça finira.

En 1998, votre père, François Debré, publiait un roman autobiographique très puissant, Trente ans avec sursis, sur son addiction à la drogue. Vous l’avez lu ? Il y parle de l’opium et de l’héroïne, de sa passion pour ma mère et des guerres où il a exercé son métier, Cambodge, Biafra. Dans ce livre il y a les trois passions fixes de sa vie, des doses violentes qui lui donnaient le sentiment d’être vivant. Je l’ai lu à l’époque, c’était très étrange, presque gênant, comme regarder à travers un œilleton sa vie intime. Je suppose que ce problème se posera plus tard pour mon fils…

Écrire, c’est lire disait Borges. Que lisez-vous, qui pourrait être matière à inspiration ? Je lis beaucoup, Hervé Guibert, Georges Perec, Guillaume Dustan, mais aussi Les Confessions, de Saint-Augustin, et tout dernièrement, Extinction, de Thomas Bernhard, un roman d’une férocité sans égale sur une famille atroce, vue par un narrateur qui largue les amarres.

Un de vos aïeux est le rabbin Simon Debré, auteur d’un ouvrage sur l’humour judéo-alsacien, et premier rabbin de Neuilly-sur-Seine, en 1888. Qu’est-ce qu’il y a de juif en vous ? Mon nom. Le nomadisme. Et, si je peux me permettre, mon intelligence…

Et qu’y a-t-il d’aristo en vous ? Ma mère, Maylis Ybarnégaray. Dans la famille, quelques femmes viriles qui conduisaient vite et tiraient à la carabine, des malades mentales grand genre, qui m’ont beaucoup appris. Le rapport à l’argent aussi : considérer que l’argent est vulgaire et s’en foutre. Estimer que vivre dans une chambre de bonne ou dans un château revient au même. Savoir que ce qui est bon et juste, c’est ce que je décide.

Une devise vous symbolise ? Ne jamais céder sur son désir. Le mot de Jacques Lacan est si fort. J’aime beaucoup la devise des Rohan « Roi ne puis, duc ne daigne, Rohan suis. » Et il y a ce mot de Nietzsche, « Deviens ce que tu es. » Une boussole.

Vous avez 47 ans et vous êtes aujourd’hui plus âgée que votre mère lorsqu’elle est morte l’année de vos 16 ans. Ce dépassement vous travaille ? Je suis donc mortelle. Et depuis que j’ai dépassé son âge, j’ai peut-être moins peur de mourir. Plus je vis, et je vis plus intensément qu’avant, moins j’ai peur de mourir.

Sur le message de « Love Me Tender »…Je voulais faire ressentir tous les sentiments qui traversent les pages, à la fois contradictoires et fluctuants. Que ça cogne à un endroit du cerveau du lecteur et qu’il se dise ‘ah oui, ça c’est vrai’. Mais il n’y a pas de message ! Parce que ça n’existe pas les livres qui ont un message. Ou alors ils sont ratés. Si la littérature nous intéresse tous, c’est parce qu’elle nous dit ce qu’il y a de confus dans nos existences. On est traversé par des pulsions de tristesse, de colère, de joie, par cette confusion-même. C’est peut-être quelque chose qui doit être dit. Parce que ça ne va pas toujours très bien dans cette vie bizarre qu’on mène. Et peut-être que ce n’est pas grave… Mais il n’y a pas de message.

Sur son changement de vie…On exagère certaines choses. Je n’ai pas changé de look, je me suis toujours habillée comme je m’habille aujourd’hui. Les cheveux courts, je les ai eu la moitié de ma vie. Mais il y a ce fantasme de la meuf en tailleur Chanel qui va finir avec des Docks et des tatouages… Quand à ma vie privée, oui j’ai été avocate, avec un mec et un enfant. C’était un peu plus dans les clous. Ce que je peux dire, c’est qu’à un moment, je me suis mise à ne plus vouloir être dans un bureau. Parce que c’est dur, et je crois que ça l’est pour tout le monde, même si j’aimais mon métier. Après, écrire c’est quand même l’une des activités humaines les plus intéressantes qui soit. Que par ailleurs ça s’accompagne d’une plus grande liberté dans l’organisation de mes journées n’est pas pour me déplaire !

Sur son passé d’avocat pénaliste…Il y a un vrai lien entre la littérature et le monde que j’ai vu quand je faisais ce métier. Je défendais des gens dont les vies étaient tragiques. Je trouvais ça beau même si le mot me paraît un peu obscène. Mais ça ne me manque pas. C’est quelque chose qui a eu du sens et que je suis contente d’avoir fait. C’est beau de défendre quelqu’un que tout le monde a déjà jugé et que tout le monde a déjà abandonné. Il y a ceux qui jugent et ceux qui défendent. Moi j’ai beaucoup de mal avec la position de juge. J’ai aussi aimé me battre contre la violence, celle de l’Etat et de la société, parce qu’elle m’a toujours répugnée. Mais aujourd’hui ça ne me manque pas. Parce que je pense que l’art, c’est plus important.

Sur son style brut et épuré…Le style, c’est toujours le fruit d’une réflexion et de beaucoup de livres qu’on a lu. Mais à un moment il faut faire des choix. Je pense qu’il ne faut pas faire du joli. Que le beau est à l’opposé du joli. Que la langue écrite doit être la plus légère possible pour permettre d’accéder au sens, aux émotions. Elle ne doit pas être trop éloignée de l’oral même si c’est complètement travaillé. 98% de mon temps d’écriture est consacré à relire et corriger ce que j’ai écrit pendant les 2% restants. Il ne faut pas que ce soit trop appuyé, mais que ça saisisse. Que ce soit suffisamment léger pour que le lecteur ne s’arrête pas à la phrase mais passe à travers.

Sur les livres qui l’ont influencé…Tout ce qu’on lit, à commencer par les livres qu’on lit enfant, tout comme les BD et les dessins animés, nous raconte l’histoire d’un héros qui va à l’aventure. Moi je suis peut-être restée bloquée à ce stade-là. Je ne cherche pas autre chose qu’à être un héros qui va à l’aventure. Je n’ai jamais ouvert un livre depuis que je sais lire sans y chercher un mode d’emploi de l’existence. Comment être un héros qui vit des aventures ? C’est tout ce que je cherche. Curieusement j’ai l’impression que pour moi ça passe par le fait d’être celui qui écrit le livre sur le héros qui va à l’aventure. Je suis à la fois le savant fou et le rat de laboratoire !

Sur le bonheur que procure la lecture…La question du bonheur ne m’intéresse pas. Ce qu’on doit être, ça c’est une vraie question. Être heureux, tant mieux si on l’est. Je pense que si on est à sa bonne place, on peut l’être un peu plus facilement. Mais ce n’est pas le but. Je pense que si on est malheureux, c’est le signe d’autre chose. C’est le signe qu’on n’est pas à la bonne place. En revanche peut-être que la lecture rend plus intelligent. Plus intelligent ça veut dire plus moral, ça veut dire plus libre. Capable de se décentrer, de s’oublier, de se mettre à la place de l’autre.