Il reste toujours quelque chose de l’enfance, toujours…

Marguerite Duras

Dès son titre, le film annonce la couleur et sa volonté d’emmener le spectateur en terre inconnue. Évoquant autant l’exotisme d’un milieu étranger qu’un groupe social de personnes indéterminées, ce court mot revêt une profondeur insoupçonnée qui sied plutôt bien au premier long-métrage de la réalisatrice belge. Ce monde promis par le titre, c’est celui de la cour d’école. Un environnement que la plupart des êtres humains ont connu dans leur vie et qui, dans l’imaginaire collectif, évoque instantanément l’enfance, voire l’innocence. Et c’est bien cette image que la cinéaste souhaite faire voler en éclats pour aborder le plus frontalement possible la question du harcèlement scolaire.

Laura Wandel née en 1984. Réalisatrice bruxelloise, fille du réalisateur de la RTBF Richard Wandel. Formation à l’Institut des arts de diffusion (IAD), à Louvain-la-Neuve. Son court métrage Les Corps étrangers est sélectionné au festival de Cannes en 2014. En 2021, son premier long métrage, Un monde, est sélectionné dans la section « Un certain regard » du festival de Cannes.

2007 : Murs ( réalisation ) 2010 : O Négatif ( court métrage ) / 2013 : BXL x 24 série télévisée documentaire

2014 : Les Corps étrangers ( court métrage )

2021 : Un monde ( Premier long ) /

Magritte 2022 : meilleur premier film, meilleure réalisation. Prix du jury jeune à Amiens, prix du meilleur premier film à Londres (Angleterre)

ÉCOLE DE LA VIE…

Le film s’ouvre sur Nora, lors de son premier jour de classe. Timide, l’enfant espère trouver réconfort auprès de son frère aîné, Abel, lui aussi élève dans l’établissement. Mais lorsqu’elle tente de le rejoindre à la récré, le jeune garçon, accompagné d’autres élèves, se trouve en train d’intimider les nouveaux. Bien qu’il la presse de déguerpir, Nora reste sur place et devient la cible des attaques de la petite bande. En intervenant pour défendre sa sœur, Abel passe, en quelques secondes, de bourreau à victime, et il ne faudra pas attendre longtemps avant que le garçon sorte de l’école avec un coquard, prétextant à son père qu’il s’agit d’un accident de foot. Le début du calvaire pour la fratrie entre culpabilité de l’une, complètement démunie face au harcèlement vécu par son frère, et le silence destructeur imposé par ce dernier. En se focalisant strictement sur le point de vue de Nora filmée à hauteur d’enfant, Laura Wandel fait le choix de l’immersion la plus totale pour traiter son sujet. Au plus proche des émotions ressenties par la petite fille, le spectateur vit le cauchemar éveillé de Nora, aussi impuissant qu’elle face aux événements qui se déroulent sous ses yeux. Les situations quotidiennes dépeintes sont assez ‘’classiques’’, presque banales, pour inviter le spectateur à venir calquer ses propres souvenirs d’enfance et générer ainsi une empathie immédiate.

Sans concession ni complaisance, le film n’est jamais aussi percutant que lorsqu’il tente de disséquer les mécanismes de la violence sociale qui s’insinue insidieusement au sein d’une cour de récréation. Il suffit de quelques phrases assassines lancées à la volée par des gamin(e)s, incapables de comprendre la portée de leurs mots, pour saisir les différents rapports de force qui se mettent dangereusement en place et tous les dégâts qu’ils peuvent engendrer. Dans ces moments, la cinéaste parvient à croquer un réel très cruel avec une justesse qui force le respect. Pour mettre en exergue cette violence, la réalisatrice n’hésite d’ailleurs pas à reprendre les codes du film carcéral en faisant de l’établissement scolaire une véritable prison régie par ses propres codes de conduite, et où la loi du plus fort et de l’omerta prime par-dessus tout. Lorsque le père de Nora et Abel interpelle sa fille à travers la grille de l’école, la mise en scène l’isole complètement. Il devient alors personnage tiers, condamné à rester de l’autre côté des barreaux et spectateur impuissant de l’enfer vécu par ses enfants.

L’expérience immersive proposée par Wandel se veut donc frontale et éprouvante pour le spectateur, plongé en apnée pendant 73 minutes harassantes. Malheureusement, et à l’instar de sa petite héroïne, la cinéaste semble parfois prisonnière du cadre restreint de son film et de la contrainte imposée par un récit raconté à la première personne. Un manque de hauteur qui se ressent cruellement dans le traitement réservé aux adultes, beaucoup moins subtil que celui porté sur les interactions entre les enfants. Pointer du doigt les failles d’un système qui ne mesure pas la gravité de ce qui se déroule sous son nez peut évidemment se défendre. Mais certaines réactions ou l’absence de l’équipe éducative ne semblent être écrites que pour illustrer au forceps la descente aux enfers d’Abel, de même que l’attitude de l’administration face aux tragiques événements relève quasiment de la non-assistance à personne en danger. Dans ces scènes, le film abandonne l’âpreté factuelle et quasi documentaire du début pour une démonstration critique et à charge qui tombe à plat, tant les ficelles utilisées sont énormes et proches de la caricature. Un Monde reste un premier film saisissant qui a le mérite de mettre en avant un sujet sociétal encore tabou et rarement abordé de manière aussi frontale au cinéma. Peut-être un peu trop conscient de son effet ‘’coup de poing’’, le film finit par se perdre dans une écriture un brin sensationnaliste qui affaiblit sa portée universelle et pédagogique. Mais l’accueil chaleureux reçu à Cannes et la flopée de prix reçus dans différents festivals internationaux lui promettent un bel avenir pour trouver son public et éveiller les consciences. Et c’est déjà beaucoup.

Les visages et les corps se trouvaient déjà au cœur de son court métrage Les Corps étrangers (2014), dans lequel elle mettait en scène un photographe de guerre handicapé confronté au regard des autres dans une piscine de rééducation. Inscrit dans le cadre d’un dispositif esthétique très sophistiqué dont le centre de gravité est une simple cour de récréation, Un monde résulte d’un travail de très longue haleine dont l’aboutissement la comble aujourd’hui au-delà de ses plus folles espérances. D’autant plus que si la genèse du film a été compliquée, sa présentation au public constitue l’ultime étape d’un cheminement hors du commun qui est passé par deux sélections officielles consécutives à Cannes, elles-mêmes entrecoupées de plusieurs périodes de confinement et d’une fermeture prolongée des cinémas dont les effets se font encore ressentir sur la fréquentation. Jusqu’à cette première mondiale dans le cadre de la section Un certain regard (où le film a obtenu le prix de la critique internationale) qui a donné le coup d’envoi d’une marche triomphale à travers les festivals de l’automne. Comblée par cette réussite qui n’est que la consécration légitime d’une détermination sans faille et d’une très haute idée du cinéma dans laquelle elle rejoint ses compatriotes, les frères Dardenne, Laura Wandel envisage déjà la suite…

ENTRETIEN AVEC LAURA WANDEL

Qu’est-ce qui vous a amenée à faire un film sur le harcèlement ? Au départ, je voulais confronter le spectateur aux premiers moments de l’école et à la nécessité de s’intégrer à une nouvelle communauté. La fiction, chez moi, naît toujours d’un lieu ; là, c’était l’école et, en particulier, la cour d’école. Et c’est ce que j’y ai observé qui m’a amenée au harcèlement. Ça parle du harcèlement mais aussi de comment trouver sa place dans le monde, des rapports de force…Toutes choses liées au harcèlement. C’est une dynamique complexe. Un enfant commence à être violent quand il se sent en danger, un enfant harceleur, c’est souvent un enfant qui ne va pas bien, il n’a pas d’autre arme que la violence. Et cela se transmet…Celui qui était harcelé devient lui-même harceleur parce qu’il a l’impression que c’est la seule façon de s’en sortir. Tout est une question de reconnaissance par l’autre.

Votre personnage principal n’est ni victime ni bourreau mais témoin, pourquoi ? Dans les cas de harcèlement, il y a le harceleur, le harcelé et le témoin. Le témoin porte aussi une forme de responsabilité. Il est pris entre vouloir aider et sa peur d’être harcelé lui-même. Il m’a semblé important de montrer ce point de vue rarement abordé. C’est aussi pour que les spectateurs puissent se projeter. Tous, à un moment de notre vie, nous avons été témoins de violences, je pense même que nous sommes tous passés par les trois positions, parfois les frontières sont ténues.

Le fait que ça passe par une relation frère/sœur est-il important ? C’est venu assez vite dans le scénario. Cela m’a paru intéressant par rapport au conflit de loyauté. Ce qui m’a intéressée aussi, c’était cette petite sœur, complètement effrayée au début, qui pense que son grand frère va pouvoir l’aider alors qu’en fait, c’est l’inverse qui va se produire. Je veux déjouer nos a priori. Dans la tête des personnages, le fait que le père soit présent tous les jours à la sortie de l’école, cela renvoie à l’absence de la mère et signifie qu’il n’a pas de travail et ces a priori des autres vont transformer le regard de Nora sur son père, tout comme elle va changer de regard sur son frère. Pour s’intégrer, elle est prête à renier son propre frère. La violence part aussi de nos a priori.

Est-ce comme ça qu’il faut interpréter le titre, Un monde ? Le titre initial est resté pendant des années La Naissance des arbres. Jusqu’au moment où je me suis rendu compte qu’il ne correspondait plus à ce qu’était devenu le film. Ce changement de titre est intervenu vers la fin du montage. Ma première idée venait du fait que les arbres ont toujours existé, mais qu’en même temps ils s’enracinent et grandissent et j’aimais bien toute cette symbolique.

Ce changement de titre est-il lié à une évolution du scénario ? En fait, le film n’était plus tout à fait celui que j’imaginais et, en même temps, je trouve que c’est bien que ça se passe comme ça. Il faut rester à l’écoute de ce dont il a besoin. Or, je sentais que c’était plus juste et qu’il était devenu autre chose que La Naissance des arbres.

Comment définiriez-vous Un monde ? Pour moi, c’est un drame social.

Le dispositif esthétique du film a-t-il exercé une influence dès l’écriture ? Au stade du scénario, je fonctionne beaucoup à l’instinct, donc après diverses étapes de traitement, je commence par la première séquence et après je déroule…Je sais plus ou moins dans quelle direction le film va aller, mais je suis incapable de dire comment il va se terminer. Ce qui est sûr, c’est que dès le départ, j’ai vraiment adopté le point de vue de cette enfant. En tant que scénariste, on transpose les images en mots. Il était donc évident pour moi que ça serait mis en scène et filmé de cette manière, mais ça a sans doute aussi influencé ma manière d’écrire qui s’est avérée une expérience très physique, dans la mesure où j’ai besoin de me projeter très fort sur ce que vivent les personnages et aussi de ressentir leur tristesse ou leur colère pour les écrire. À la fin d’une journée d’écriture, j’étais souvent épuisée à force d’avoir essayé de me rapprocher émotionnellement de ce que vivait chacun des personnages.

Avez-vous travaillé individuellement sur les personnages avant de vous lancer dans la rédaction du scénario proprement dit ? Pour moi, les protagonistes se construisent en fonction des avancées du scénario. Ça implique aussi incessamment des retours en arrière et des bonds en avant. Comme mon écriture est très instinctive, c’est très long. J’ai passé également pas mal de temps dans les cours de récréation pour me remplir de l’énergie de l’école, observer ce qui se passait et ressentir ses odeurs. Chez moi, l’écriture est aussi un processus très immersif. L’ensemble a nécessité sept ans pendant lesquels j’ai rédigé une quarantaine de versions du scénario.

Avez-vous constaté, comme vous le montrez dans le film, que les adultes ne comprennent pas tout ce qui se passe dans la cour ? Comme ils ne sont pas à la même hauteur que les enfants, ils ne peuvent pas voir tout ce qui se passe. J’ai pu moi-même constater en étant dans les cours de récréation combien il était difficile de tout voir. On distingue partiellement la violence, mais j’ai l’impression que pour comprendre d’où elle vient, il faut la voir de manière plus approfondie et continue. Or, il est impossible d’être tout le temps derrière les enfants sans jamais les lâcher, car s’ils se sentent suivis, ils modifient leur comportement. Quand ils n’ont pas envie d’être vus, ils trouvent des endroits où se réfugier, comme les toilettes ou un coin isolé de la cour.

Avez-vous rencontré des spécialistes de l’enfance pour préparer votre film ? J’ai rencontré en Belgique un pédopsychiatre spécialisé dans les violences à l’école, Bruno Humbeeck, avec qui j’ai longuement discuté et auquel j’ai fait lire une étape du traitement, au début de la période d’écriture. Le fait de le consulter m’a aidée à me focaliser en me donnant une vision globale pour écrire. Il m’a surtout fait comprendre qu’un enfant violent est quelqu’un qui est lui-même en souffrance et dont la blessure n’est pas reconnue.

Sa contribution a-t-elle nourri d’autres caractéristiques de certains personnages ? Oui, notamment le fait de nier, quand Abel essaie de protéger ainsi sa petite sœur et son père, juste parce qu’il a honte, comme c’est le cas de beaucoup d’enfants qui subissent des violences. Et puis aussi, le rôle du témoin qui est pris en otage entre secourir et s’efforcer de faire que ça ne lui arrive pas à son tour. Ce sont ces mécanismes que m’ont permis d’appréhender mes conversations avec Bruno Humbeeck.

Comment s’est déroulé le casting ? Avec la directrice de casting, j’ai auditionné une centaine d’enfants auxquels nous avons demandé en lieu et place des essais traditionnels de dessiner leur cour de récréation et de nous décrire leurs jeux, en observant comment ils se comportaient devant la caméra. Les quelques étapes suivantes consistaient à leur demander d’improviser. Je me souviens notamment à ce propos d’un petit garçon dont on sentait que la situation était trop proche de lui et qu’elle risquait d’entraîner un blocage sinon pire. Nous y avons été très attentifs.

Comment les avez-vous préparés à leurs rôles ? J’avais fait attention de ne pas sélectionner d’enfants vivant ces situations de trop près. Maya Vanderbeque, qui joue Nora, l’avait vécu en tant que harcelée, et Günter Duret, qui joue Abel, le frère harcelé, avait été témoin, ils pouvaient donc aussi apporter des choses à leur personnage. Nous avons mis en place toute une méthode…Nous leur avons fait construire la marionnette de leur personnage pour qu’ils fassent bien la distinction entre eux-mêmes et leur personnage, puis, nous leur expliquions le début des scènes en leur demandant d’imaginer la suite, ils nous proposaient des tas de choses et ça permettait de discuter de violence, de harcèlement…Ensuite, on les a fait improviser et je réécrivais la scène par rapport à ce qu’ils amenaient il y a plein de choses que je n’aurais jamais pu imaginer toute seule, et, dernière étape, on leur faisait dessiner leur personnage et leurs scènes. On a appliqué cette méthode pour tout le film. Ainsi, au moment du tournage, ils avaient leur scénario dessiné. C’était une manière ludique de garder une trace et puis certains avaient à peine 6 ans au moment du tournage et ne maîtrisaient pas encore l’écriture. Pour les scènes les plus violentes paradoxalement, ce sont celles où il y a eu des fous rires sur le tournage, nous avons travaillé avec un cascadeur, chaque geste était chorégraphié au millimètre. De fait, ça devenait très technique et ça mettait le sens, donc la violence, à distance. J’ai veillé à ce que les enfants ne lisent pas le scénario et me suis efforcée de les habituer à la présence de la caméra. Évidemment leurs parents savaient de quoi il retournait, mais pas eux, ce qui créait une curiosité, une envie de savoir et un renouveau. Il était très important à mes yeux qu’ils restent impliqués tout au long du processus. Nous nous sommes vus tous les week-ends pendant trois mois pendant lesquels je les ai fait travailler par groupes…Le frère et la sœur, les copains, les copines, etc. Pour le personnage de Nora qu’interprète Maya Vanderbeque, il fallait une petite fille qui veuille incarner ce rôle et qui soit assez forte pour le porter sur ses épaules, Elle n’avait que 7 ans lorsque je l’ai rencontrée, mais la première phrase qu’elle m’ait dite est restée gravée dans ma mémoire…Moi, je veux donner toute ma force à ce film…Sa détermination m’a impressionnée, mais encore fallait-il être assez forte pour y arriver. J’ai senti qu’elle avait tout compris sur le plan émotionnel et que son intelligence dans ce domaine était hors du commun. Or c’était ce dont j’avais besoin. En ce qui concerne Günter Duret qui incarne son frère aîné Abel, je sentais qu’il possédait quelque chose d’un peu sauvage et que cette rébellion pouvait l’aider à tenir son rôle.

Que savaient-ils exactement de leurs personnages ? Ils savaient que le film se déroulait dans une école où ils allaient incarner un frère et une sœur confrontés à des problèmes de harcèlement. Comme on tournait les scènes au fur et à mesure, quand ils étaient ensemble, ils savaient la même chose, mais quand on tournait une séquence avec leurs camarades, par exemple, ceux-ci ignoraient ce qui venait de leur arriver. Hormis Maya qui est omniprésente, personne ne possédait de vision globale de la situation.

Certains d’entre eux ont-ils fait appel à leur vécu pour tenir leur rôle ? Maya m’a dit qu’on l’embêtait souvent par rapport à sa petite taille, alors que Günter a plutôt été témoin de ces agissements, mais ils m’ont dit que ça les avait aidés. Nous avons toutefois fait très attention à ce que ça ne ça devienne pas trop douloureux pour eux et qu’ils ne franchissent pas une certaine limite. Avant de chercher vraiment et d’étudier le scénario ensemble, nous avons beaucoup discuté de la question du harcèlement, de ce qu’ils avaient déjà vu, de ce qu’ils avaient vécu et de ce qu’ils auraient pu faire.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile au cours de cette aventure ? Même si je n’étais pas seule, c’est d’avoir dû gérer tout l’aspect technique du tournage, mais aussi les enfants dans ce qu’ils sont, avec leurs besoins spécifiques et ces moments où ils en avaient marre. J’étais toutefois largement épaulée par deux coachs enfants et des stagiaires. Sur le tournage, avant chaque scène, je leur racontais le début et les laissais ensuite improviser en les encourageant à exprimer leurs émotions, en ressentant et en consciencisant leurs personnages. Ils ont également dessiné leurs scènes car je tenais à leur point de vue. Une orthopédagogue était par ailleurs présente en permanence sur le plateau avec laquelle nous organisions des debriefs quotidiens. Par ailleurs, ils ne pouvaient légalement tourner que six heures par jour, ce qui imposait aussi des contraintes de planning. Nous tournions à raison de deux ou trois plans séquences quotidiennement, dans la mesure où notre priorité restait leur bien-être et qu’ils jouaient presque autant, afin de pouvoir se recharger et se changer les idées, bref de répondre à leurs besoins d’enfants…

Sur le plan formel, comment avez-vous travaillé sur la bande son ? Une cour d’école dégage une grande agressivité sonore. Or mon film n’en sort jamais. J’en ai gardé des souvenirs de mon enfance et quand j’y suis retournée en observation, le soir, j’étais épuisée par ce brouhaha dans lequel j’avais passé toute la journée. Je ne sais pas comment font les enseignants, ni même les enfants. Il y a un moment où l’on doit s’adapter, mais c’est aussi une forme de violence. Mes ingénieurs du son ont enregistré des ambiances dans des cours de récréation et les ont mixées avec des bouts de dialogue pour arriver à ce bruit assourdissant qui baigne l’ensemble du film. Au point que nous avons carrément fait revenir les enfants et des figurants dans l’école afin d’obtenir la même texture sonore et de recréer des dialogues a posteriori. En fait, cette bande sonore a été composée comme une partition musicale, au stade de la post-production, au point de poser des cris d’enfants à certains endroits pour créer de la tension. Il y avait un monteur son qui ne s’occupait que des intérieurs et un autre qui ne gérait que les extérieurs. C’est un travail qui a duré des mois et qui a été hyper maîtrisé.

Un monde avait été sélectionné pour Cannes 2020. Comment avez-vous géré ces quatorze mois d’attente supplémentaire ? Je n’ai vraiment cru à cette sélection que lorsque j’ai reçu l’invitation officielle, trois jours avant la conférence de presse. Jusque-là, je n’avais reçu aucune assurance véritable. Il avait été retenu en 2020, mais rien ne nous garantissait que ce serait à nouveau le cas l’année suivante. Sa présentation à Cannes a constitué le moment le plus émouvant de ma vie, d’autant plus que c’était aussi le premier événement culturel majeur après le confinement et qu’on sentait à quel point tout le monde était très heureux de se retrouver et de revoir enfin des films sur grand écran.

Depuis Cannes, le film a poursuivi une belle carrière à travers les festivals. Comment l’avez-vous vécue ? C’est juste fou. Jamais je n’aurais imaginé un truc pareil. Mais ce qui me touche le plus, évidemment, c’est que la façon dont les gens se retrouvent dans ce film montre à quel point il est universel. C’est ce qu’on espère tous quand on écrit et qu’on tourne, mais à ce point-là et surtout après ces années de bataille, je me dis que ça valait vraiment la peine que nous nous battions tous pour qu’il puisse exister.

À plusieurs reprises, au fil de sa carrière dans les festivals, le film a été présenté à des scolaires. Comment ont-ils réagi ? Ces projections étaient systématiquement suivies de discussions. À Valenciennes, l’un d’entre eux m’a demandé ce que j’avais voulu dire avec ce film et je lui ai répondu du tac au tac « À ton avis ? » Et il m’a rétorqué « Vous avez voulu parler de l’intégration… » Incroyable ! J’ai été bluffée. Les enfants comprennent tout. On a organisé une autre projection à Argenteuil qui était encadrée par des policiers chargés de veiller aux violences en milieu scolaire. Des retours que j’ai eus, elle a permis à certains enfants de raconter aux autres ce qu’ils avaient vécu et de m’en parler directement à la projection suivante à laquelle j’ai assisté. Le film suscite ce genre de réactions car ils ont tous vécu ça, soit comme acteur, soit comme témoin. Mais avant un certain âge, il faut les encadrer. Cela dit, Un monde comporte des scènes violentes, mais les enfants voient bien pire tous les jours à la télévision, même si ce n’est pas leur vécu quotidien. En Belgique, le film était déconseillé aux moins de 12 ans, mais je crois que ça dépend vraiment de la sensibilité de chaque enfant.

Depuis que le film est sorti, avez-vous fait beaucoup de rencontres ? Quelles sont les réactions ? J’ai été prise dans un tourbillon avec ce film, j’ai fait des rencontres partout dans le monde. Et les demandes des écoles continuent, ça n’arrête pas, il y a un véritable besoin d’en parler. Après une séance, des jeunes sont venus me voir pour me dire que, grâce au film, ils avaient enfin pu expliquer à leurs parents ce qui leur arrivait…Je ne m’attendais pas à ce que ça devienne un objet pédagogique. J’ai été très touchée de toutes ces paroles échangées avec les enfants mais aussi avec les instituteurs. Un enseignant m’a parlé du moment où Nora, voyant son frère dans la poubelle, remet le bandeau devant ses yeux et m’a dit qu’il faisait pareil : « Je fermais les yeux parce que je ne savais pas quoi faire. » Le fait qu’il ait le courage de raconter cela en public marque le début de quelque chose : tant qu’on n’avouera pas notre incapacité à faire face et notre besoin d’aide, on n’y arrivera pas.

Quels sont les artistes qui vous ont le plus influencée ? Les frères Dardenne sont pour moi une grande référence, au même titre que Le Fils de Saul de László Nemes par son procédé immersif. Côté littérature, j’aime beaucoup Daniel Pennac qui traite volontiers de l’école. En photographie, j’apprécie particulièrement le travail en noir et blanc du Français Gilles Roudière et du Belge Sébastien Van Malleghem, qui possède un grain très prononcé.

L’ASPHYXIE EN PARTAGE…

Analyse critique et documentée par Guillaume Richard

Dans le dossier de presse d’Un Monde, Laura Wandel termine son interview avec une conclusion qui pose bien des questions…Les frères Dardenne sont très clairement une référence et j’ai beaucoup appris à travers leurs films. Mais je pourrais citer aussi Abbas Kiarostami, Bruno Dumont, Michael Haneke, Chantal Akerman…Ce que je trouve de commun chez tous ces cinéastes, c’est qu’ils montrent l’humain dans ce qu’il a de pire, mais ils le font avec un tel amour et une telle bienveillance qu’ils parviennent toujours à faire revenir l’humain dans ce qu’il a de plus juste et de plus beau. C’est ce que j’ai essayé de faire. On peut émettre de sérieux doutes quant à la pertinence de ce raisonnement et la filiation revendiquée ici par Laura Wandel, mais soit. Par contre, ces propos conviennent parfaitement à Un Monde qui, contrairement à ses influences, fait du pire et de l’inhumain son principal sujet sans que le retour de l’humain n’éclaircisse véritablement la noirceur et la tristesse du film. Si Laura Wandel insiste beaucoup sur le geste ultime de Nora envers son frère Abel, qui marquerait la fin d’un processus d’émancipation qu’aurait porté le film, il ne faut pas oublier qu’il y a entre les mains du jeune garçon le sort du pauvre Ismaël. Certes, celui-ci ne meurt pas asphyxié car Nora empêche Abel de le tuer, ce dernier tombant ensuite dans les bras de sa sœur, mais le dispositif d’humiliation ne change pas et rien n’indique qu’Abel cessera d’être un bourreau. C’est là tout le problème que pose une fin ouverte dans les films qui ne le sont en réalité pas. Il y a aussi quelque chose d’hypocrite à vouloir filmer une telle scène en la détournant au dernier instant. Si Un Monde peut par moments faire illusion, notamment lorsqu’il convoque le spectre d’Ana Torrent de L’Esprit de la ruche de Víctor Erice en 1973, il n’est au final qu’un film coup de poing de plus reposant sur un dispositif soi-disant ingénieux mais au fond éculé et asphyxiant, et une fin qui a pour seul but d’envoyer une bonne claque au spectateur.

La noirceur et la tristesse que nous reprochons concernent la vision du cinéma que se fait Laura Wandel et non le « fond » du film. Celui-ci est même juste et pertinent. Les ravages du harcèlement scolaire sont décrits avec subtilité lorsque Laura Wandel filme la circulation de la violence et la difficulté de l’encaisser. Il ne faut pas oublier qu’un enfant qui subit un tel traitement peut développer rapidement des névroses et des risques de reproduire sur les autres les violences qu’il a subies. Le film montre bien comment les germes de ces mécanismes apparaissent et en ce sens il s’impose comme un film à sujet efficace et exemplaire. Il aura probablement du succès dans les séances pédagogiques organisées par les cinémas comme ce fût par exemple pour le cas pour Les Chatouilles d’Andréa Bescond et Éric Métayer et dans les écoles où le film pourrait se révéler très utile. Or, pendant ce temps, on peut supposer que de nombreux cinéphiles, qui en ont vu d’autres, ronchonnent devant un film finalement assez banal au regard de la production de ces vingt dernières années.

Le cinéphile, qui peut se moquer des débats de société, pourrait être mécontent parce que ce qu’on lui propose repose encore sur une la bonne vieille recette du dispositif immersif à hauteur du personnage qui n’a rien d’original si ce n’est que l’action se déroule ici entièrement dans le cadre scolaire et, entre autres, dans la cour de récréation où se (dé)construisent les rapports de force. Le champ des possibles et des expérimentations se trouve considérablement réduit. Et comme le veut la tradition des films coup de poing, Laura Wandel recourt à une conception scolaire et machiavélique des mécanismes d’identification et de projection spectatoriels. Ces films sont en effet conçus pour hameçonner le spectateur dont la liberté s’avère au final factice. Laura Wandel affirme par exemple que…C’est très important pour moi que le spectateur s’approprie le film, et pour qu’il ou elle projette des choses de lui ou d’elle, il faut lui laisser de la place. Il ne faut pas tout offrir au public sur un plateau d’argent, le hors champ est très important.J’ai eu cette intuition de filmer ainsi, d’adopter ce point de vue immersif pour être au plus près de ce que vit et ressent Nora, pour que le spectateur se projette dans cette histoire et y projette des éléments de son propre vécu. Le spectateur n’a accès qu’à ce à quoi Nora a accès. Il n’y a pas d’autre point de vue que le sien. Les limites du cadre délimitent la perspective de son regard. Tout cela sonne juste mais c’est la millième fois que ce genre d’argument scolaire ressort de la bouche d’un(e) cinéaste. Cette supposée liberté est au contraire contrôlée pour que le spectateur s’identifie par l’intermédiaire de son propre vécu. L’objectif consiste à emporter son adhésion, sa docilité et ses résistances, comme si ce type de film n’avait que de la compassion sentimentaliste à offrir. C’est une façon de faire du cinéma qui existe depuis au moins vingt ans et contre laquelle fort heureusement d’innombrables contre-propositions existent.

Le dispositif d’Un Monde, bien que lourdement handicapant, est quand même sujet à des variations, puisque le film pourrait être divisé en trois parties. La première repose sans gloire sur une suite d’humiliations du pauvre Abel à qui on met la tête dans les toilettes et qui finira par s’uriner dessus devant tout le monde. Face à cette situation, Nora est impuissante et ne sait pas comment gérer cette violence. Dans la deuxième partie, l’humiliation cède la place à ce qu’on pourrait appeler l’imagination. Un processus s’enclenche dans la tête de la fillette, certes, mais elle se met à rejeter son frère par honte d’être associé à lui. N’est-ce pas un geste terriblement égoïste et tout aussi violent que le harcèlement que subit son frère ? Pourtant, lorsqu’on la voit jouer dans le bac à sable et préparer une sépulture pour un pigeon mort, on se dit ici que quelque chose fonctionne, et que le spectre d’Ana Torrent de L’Esprit de la ruche un des plus beaux films sur l’enfance, à qui Nora ressemble beaucoup, fait un temps tanguer le film vers quelque chose d’autre que son immersion dans la bêtise et l’horreur de l’enfance. Laura Wandel précise que Nora entre dans un processus d’émancipation et elle n’a peut-être pas tort. Cependant, la dernière partie du film, où Abel se transforme en bourreau sans que le processus qui l’a mené jusque là ne soit montré, revient au dispositif d’humiliation de base et voit le retour de la violence et de la torture contre lequel semble timidement s’opposer Nora. Cette ellipse est un des gros points faibles du film et elle mène de surcroît à la claque que Laura Wandel entend donner à son spectateur. Cet effet repose plus sur une nouvelle humiliation, celle Ismaël, asphyxié à l’aide d’un sac en plastique, que sur l’hypothétique réconciliation entre Nora et Abel, d’autant plus qu’il n’est pas certain que la circulation de la violence sera définitivement entravée. Or, Laura Wandel, non sans une certaine hypocrisie, veut nous faire croire que le processus de réconciliation marque un retour vers l’humain…Le sort du pauvre Ismaël et la violence des bourreaux comptent donc pour du beurre.

Ah oui, pour assombrir encore l’ensemble et s’assurer que le message passe bien, il n’y a pas de musique sur le générique de fin, une très mauvaise habitude que partagent de nombreux films à sujet et/ou coup de poing et qui leur assure une forme de religiosité qui masque tant bien que mal les faiblesses de l’ensemble. On remercie néanmoins Laura Wandel d’avoir pu éviter le cliché laborieux de la musique qui suspend le récit en l’appuyant avec des scènes de danse/chant en voiture ou à la maison. Le dispositif d’Un Monde n’échappe pourtant pas tout à fait à ce manuel secret du parfait petit cinéaste indépendant qui semble circuler dans toutes les écoles de cinéma du monde…Outre la scène de danse, il doit au moins y avoir une pause cigarette, une famille dysfonctionnelle, une plongée en apnée dans la mer ou dans une piscine, une accentuation de la respiration du personnage, un glissement vers le cinéma de genre ou encore, moins régulièrement, un animal égorgé. On retrouve le gimmick de la respiration, une mère lourdement absente et un père au chômage ainsi que deux séquences se déroulant à la piscine pour bien nous expliquer que symboliquement Nora traverse une période difficile. L’originalité du pachydermique Un Monde s’avère donc au final bien limitée. En tant que film coup de poing et/ou à sujet, il s’inscrit ainsi pleinement dans une certaine tendance récente du cinéma belge francophone portée par des films comme Girl (Lukas Dhont, 2018), Le jeune Ahmed (Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2019), Noces (Stephan Streker, 2016), Pour vivre heureux (Salima Glamine et Dimitri Linder, 2018), À perdre la raison (Joachim Lafosse, 2012) ou encore Une famille syrienne (Philippe Van Leeuw, 2017). Si on veut bien abandonner la comparaison épuisante avec les blockbusters américains, il y a bien quelque chose de mainstream dans ces différents films. Cette tendance, qui consiste à privilégier un cinéma psychologico-réaliste à sujet, est en train de transformer le cinéma belge dans son ensemble et plusieurs polémiques actuelles ne manquent pas de le souligner. Il est surtout vraiment dommage qu’une jeune cinéaste annoncée comme prometteuse réalise un premier film comme celui-là, conforme aux attentes du système et d’une manière de réaliser un film d’auteur, opaque et univoque, dont une seule vision suffit déjà péniblement à faire le tour.

Laura Wandel défend à l’occasion de son premier long une vision du monde dont les simplifications ont déjà le titre qu’elles méritent. Le naturalisme s’y expose comme un pur artefact avec la focalisation monomaniaque du regard, une construction mentalet son école comme théâtre exclusif, une vue de l’esprit qui mouline du particulier pour la purée concentrée des généralités…La violence circule, virale et réversible, les enfants n’y échappent pas, c’est un monde en soi. Le harcèlement scolaire a pour origine des archaïsmes bibliques quand un enfant s’appelle Abel et un autre Ismaël et leur suspension finale rappelle que les étreintes fraternelles ont pour vérité spirituelle moins l’éthique de Spinoza que l’Évangile.

Un film tourné à hauteur d’enfant ? Mais Little Fugitive de Morris Engel et Ruth Orkin, Récréations de Claire Simon ou Ponette de Jacques Doillon s’y sont déjà essayés en ne cédant jamais sur la liberté des enfants, même restreinte, qui est la condition de celle du spectateur. Un monde c’est une génuflexion sur l’autel des frères Dardenne, la leçon bien apprise de la première de la classe qui trépigne sur sa chaise en multipliant à l’adresse de ses maîtres les signes de l’obséquiosité. Le regard est paranoïaque, despotique même en se reconnaissant dans la main de l’institutrice qui sépare Nora de son papa, ne se retrouvant pas moins dans le bras du sale gamin qui harcèle son grand frère. Le cadre est une pogne qui attrape au col quand la caméra colle au basque. Le collet des enfants otages est celui des spectateurs captifs, la pichenette du pion sur la nuque comme l’a chanté Morrissey. Contrechamp interdit, dialectique proscrite. Le surmoi est aux commandes et il jouit de multiplier toutes les réductions qui sont des mutilations, regard verrouillé, arrière-plan brouillé, hors-cadre saturé, hors-champ aboli. Le cinéma du surmoi est celui du surmoâ.

Une expérience immersive ? Mais il n’y a pas immersion au cinéma, jamais, même en Dolby Stereo. Il y a un écran et le spectateur est en face et entre lui et la surface de projection il y a un espace, une troisième aire qui peut accueillir l’expérience d’une pensée. L’immersion c’est la régression, le grand bleu virant au noir de la pulsion de mort, un nihilisme. Un monde y songe à sa façon, la tête d’Abel plongée dans les toilettes, sa sœur Nora attirée irrésistiblement par le fond de la piscine quand elle ne gratte pas le bac à sable pour y retrouver la mer, le sac en plastique recouvrant le visage du pauvre Ismaël. L’immersion est pour le cinéma une façon de toucher le fond, une impasse pour s’éviter le travail des surfaces, l’engloutissement plutôt que les distances nécessaires aux responsabilités. L’immersion est synonyme de liquidation et un bon endroit pour y arriver est en effet le trou des chiottes.

La honte ? Nora souffre pour son frère Abel devenu le souffre-douleur de ses camarades. Tenue par la loi hitchcockienne du silence, elle finit cependant par avoir honte de lui qui ne sait pas se défendre. Lui pardonner à la fin c’est se pardonner à elle aussi. La loi vétérotestamentaire du talion connaît sa rédemption classique qui tient avec le pardon de la pure évangélisation. Dans l’intervalle c’est la honte qui aura été liquidée. Laura Wandel croit que la honte est ce dont il faut se libérer alors que Franz Kafka et Primo Levi nous ont au contraire appris que la honte est ce qu’il faut libérer parce qu’elle est non la marque de la dégradation…Préférence chrétienne pour la culpabilité mais la condition de la justice, un trésor grec de l’antiquité. La honte nous submerge devant Un monde parce qu’il manque de vergogne, autant que Le Jeune Ahmed des frères Dardenne et Les Intranquilles de Joachim Lafosse pour rester chez les champions belges francophones. Dans le cinéma de surveillant, les enfants sont des pions.

Laura Wandel a bien retenu la leçon de ses maîtres, les pères sévères Michael Haneke et Bruno Dumont. Elle n’est pas la seule, on se bouscule au portillon, hier Cristian Mungiu et aujourd’hui Michel Franco, de L’Événement d’Audrey Diwan à Jusqu’à la garde de Xavier Legrand. Dans tous les cas, le misérabilisme a pour condition le sadisme et si le scénario se veut du côté des victimes, la mise en scène, elle, tient fermement à rester du côté des bourreaux.

L’EDUCATION – L’ECOLE VU PAR LES REALISATEURS AU CINEMA

Charlie Chaplin réalise en 1921 LE KID centré sur un enfant « The Kid » Jakie Coogan qui amènera quelques années plus tard a faire voter une loi californienne pour protéger les droits des enfants acteurs. Chaplin s’occupera Toujours de l’enfant.

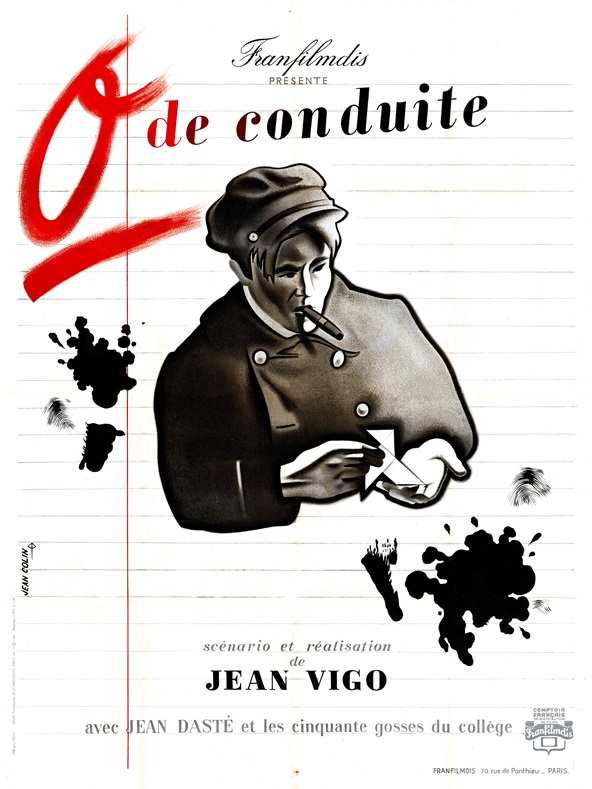

1933 Jean Vigo en France réalise un moyen métrage ZERO DE CONDUITE sur la vie d’écoliers en pension.

En 1959, pour son premier film dans LES 400 COUPS François Truffaut parle de l’enfant qu’il était en choisissant un extraordinaire Jean-Pierre LEAUD qu’il accompagnera toute sa vie. 1970 – L’ENFANT SAUVAGE retour sur l’histoire vraie de l’éducation d’un enfant perdu par un humaniste joué par Truffaut. 1976 – L’ARGENT DE POCHE entre la cruautée des adultes envers l’enfant et la bienveillance de ceux qui cherche à les comprendre.

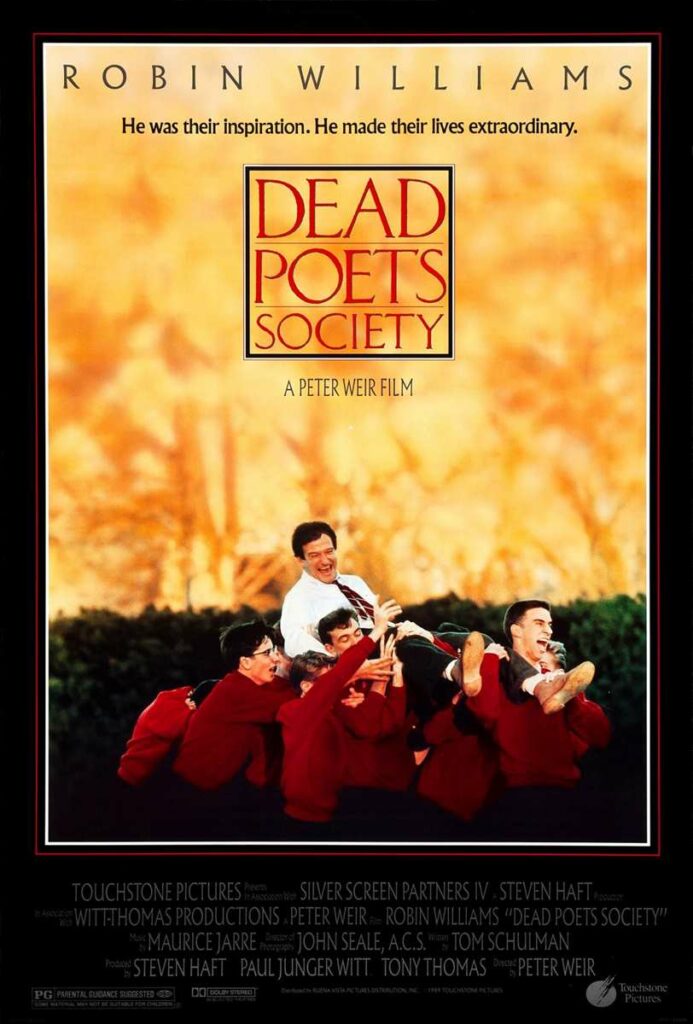

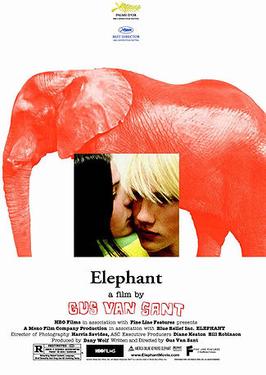

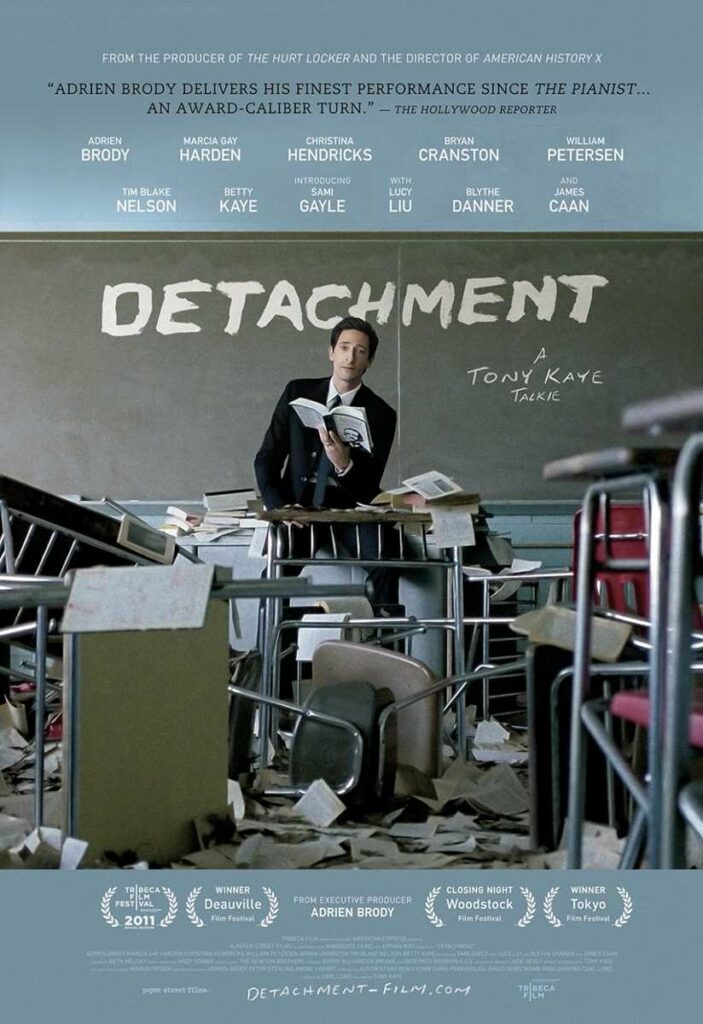

Aux USA en 1989, Peter Weir Australien avec LE CERCLE DES POETES DISPARUS nous parle d’espoir comme celui de 2007 – ECRIRE POUR EXISTER et en 2011 THE DETACHMENT deux histoires vraies de prof engagés pour une école participative et respectueuse mais il y a déjà eu en 2003 le film de Gus Van Sant ELEPHANT qui revient sur le massacre de Columbine par deux jeunes lycéens tueurs dans leur propre etablissement, véritable cancer actuel et futur ? dans tout les Etats-Unis. Les Japonais en 2000 dans BATTLE ROYALE imagine toute une classe entrain de se massacrer sur une Île symbole d’une éducation extrème.

En France, il existe depuis 25 ans des réalisateurs qui nous parle d’éducation et plutôt avec optimisme sous forme de fiction ou bien documentaires.

1999 / CA COMMENCE AUJOURD’HUI de Bertrand TAVERNIER – 2004 / LES CHORISTES de Christophe BARATIER

2008 / ENTRE LES MURS de Larent CANTET – 2013 / SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE de Patrick PLISSON

2014 / LE HERITIERS de Marie MENTION SHAAR – 2016 / PRIMAIRE d’Helene ANGEL

En Espagne Pedro Almodovar en 2004 revient sur les années Franco dans les institutions éducatives et religieuses avec LA MAUVAISE EDUCATION.

En Angleterre entre 2001 et 2011 c’est une école fantasmée avec La série des 8 films HARRY POTTER et plusieurs milliards de dollars de recttes. L’auteur JK ROWLING exigera que la distribution soit en priorité Britannique.

Le réalisateur Iranien ABBAS KIAROSTAMI mort en 2016 considéré comme un des plus grands réalisateurs pour filmer l’enfance.

1987/ OU EST MAISON DE MON AMI – 1991/ ET LA VIE CONTINUE – 1994/ AU TRAVERS DES OLIVIERS

Dans une cour d’école la réponse d’un élève à un enseignant détenteur du pouvoir absolu …

Je ne retournerai pas à l’école parce qu’à l’école…

On m’apprend des choses que je ne sais pas…