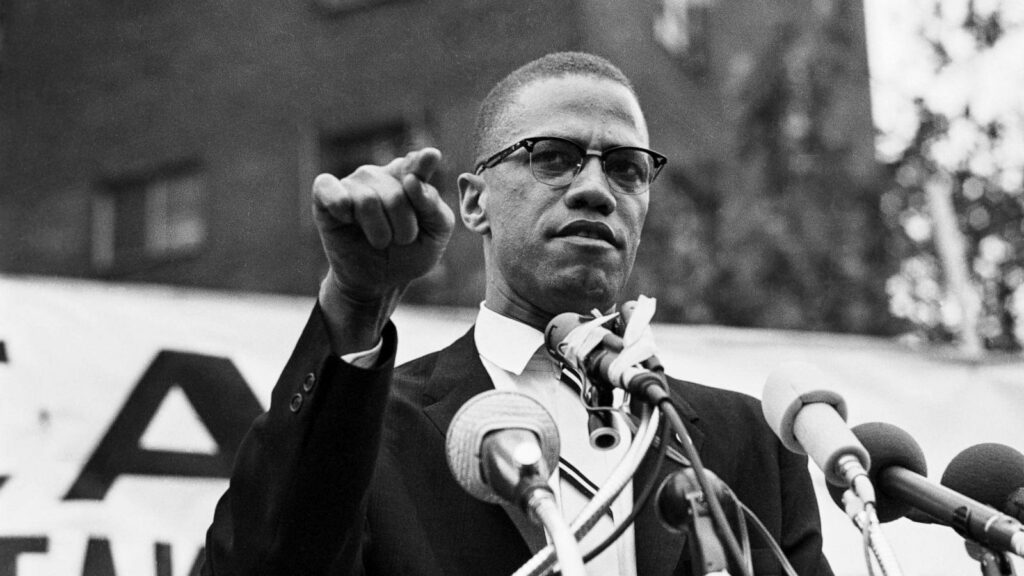

Après Démineurs, Kathryn Bigelow s’attaque au racisme ambiant d’hier et d’aujourd’hui dans Detroit. Un cinéma qui dérange, décape, dénonce. Pas de sirop chez elle mais de l’alcool fort, qui tord parfois les boyaux. Dès son premier film en 1988 elle débarquait toutes dents dehors, coups de santiags dans la gueule, flingues et bastons avec l’envie de secouer tous les codes du cinéma. Mais aussi à lire un premier article très documenté et critique sur le positionnement politique du film, mais un deuxième tout aussi riche mais plus favorable à la démarche de la réalisatrice qui conclue la présentation de son film important par un long entretien. JP

Un cinéma de guerre dans tous les sens du terme. Ce qui n’est pas grand-chose, en revanche, c’est sa productivité, dix films en trente-six ans. C’est mieux que son ex, James Cameron, mais moins bien que Woody Allen. Elle tourne dans le bruit et la fureur. Film de genre, de muscles, de sang avec ses surfeurs, ses flics, ses soldats et ses Filles et garçons mélangés. Bons ou méchants peu importe, les héros sont partout et les bourreaux aussi. Un baiser, une morsure, même combat. Il n’y a jamais de belle vie, mais comment fait-elle pour montrer à ce point le revers de la médaille ? Quel sens du spectacle mais pourquoi si peu de finesse psychologique ? Nombreux critiquent son manque de discernement, de confondre caméra et burin et de ne pas faire de sentiments. Vos corps racontent toujours plus que les mots, en tout cas s’approchent plus de la vérité avec si peu de raison…Cinéma organique, viscéral, oui, réfléchi pas forcément. Elle raconte les émeutes de 1967 et les agissements des flics occupés à tabasser les clients noirs d’un motel. Histoire vraie, histoire révoltante. Avec une tendance à présenter les flics (blancs) comme des loups et les clients (noirs) comme des agneaux. Trop manichéen, pas assez gris. Victimes d’un côté, bourreaux de l’autre, alors que dans la vraie vie de la vie, on sait bien que rien n’est ainsi et qu’un film qui se veut réaliste ne devrait pas manger de ce pain-là. Mais pour tout autre sujet que le racisme, plaie de tous les maux…Alors pas de quartiers pour les racistes, pas de demi-mesure, pas d’excuses. Ce qu’elle montre doit toucher au cœur et aux tripes. Vomir le racisme implique un direct au foie. Le cinéma est un sport de combat.

1967…Alors que la guerre du Vietnam fait rage, les États-Unis bouillonnent, comme une Cocotte-Minute, sur plusieurs feux croisés, opposition à la guerre, lutte pour les droits civiques, injustices sociales et raciales, violences policières. A la suite d’un contrôle arbitraire et brutal de trop, la communauté noire de Detroit s’enflamme, deux ans après celle de Watts. Au cœur des émeutes, un épisode révélateur…Les flics séquestrent une bande de jeunes Noirs durant toute une nuit dans un motel, bafouant toutes procédures, les soumettant à un chantage odieux pour leur extorquer des aveux. Bilan trois morts. Puis un procès dont les policiers sortiront acquittés. Kathryn Bigelow structure son film autour de cette nuit d’enfer, soumettant le spectateur à une règle des trois unités d’autant plus éprouvante que la tension originelle de la situation est bien transcrite par le style âpre et physique de la cinéaste. Bigelow s’adresse d’abord aux tripes du spectateur. Son intention est de lui faire éprouver le ressenti des Noirs…Vivre sous la menace d’une action arbitraire et brutale de la police. Ce registre émotionnel est bien sûr discutable, parce que la longueur et la tension d’une telle séquence sont susceptibles de produire une jouissance du côté des bourreaux, mais aussi parce que le spectateur antiraciste, déjà convaincu, préférerait peut-être une dimension plus analytique de la question raciale. Detroit se heurte à la même question que 12 Years a Slave de Steve McQueen avec la représentation stricte de sévices est-elle le meilleur moyen d’avancer sur le thème de l’oppression ? Reste que Detroit montre la mécanique politico-sociétale de la domination et que d’un point de vue dramaturgique, c’est un thriller d’action efficace, fondé sur une reconstitution précise et vivante de la ville de Joe Louis, de la Motown et du MC5. Si Detroit évoque des événements de 1967, il parle évidemment d’aujourd’hui…De Ferguson à Aulnay-sous-Bois, de Rodney King à Trayvon Martin, de Zyed et Bouna à Adama Traoré, la liste des bavures racistes et de l’impunité des forces de l’ordre n’en finit plus de donner à ce film “ historique ” une pertinence contemporaine brûlante.

Bigelow y proclame “ black lives matter ”.

JUSTICE ! par Jeanne Theoharis, Mary Phillips, Say Burgin,

Près de 2000 Noirs et quelques Blancs se pressent dans la Central United Church of Christ du révérend Albert Cleage, dans la soirée du 30 août 1967. Ils viennent participer au procès des policiers qui ont tué trois jeunes gens à l’Algiers Motel. Les policiers n’ont pas été inculpés et les médias ont refusé de s’emparer de l’affaire. En réaction, de jeunes radicaux, menés par Dan Aldridge et Lonnie Peek, organisent un « Tribunal du peuple ». H. Rap Brown, président du Student Nonviolent Coordinating Committee, en a suggéré l’idée…Dans le but de révéler les faits et de faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé. Le procès se déroule sous l’effigie d’une vierge noire de plus de cinq mètres de haut, peinte par Glanton Dowdell, un artiste local. Elle était auparavant installée sur le fronton de l’église…Afin de pouvoir imaginer que le fils de Dieu puisse avoir eu une mère noire.

L’assemblée réunie entend l’affaire des trois policiers blancs, Ronald August, Robert Paille et David Sendak, et d’un agent de sécurité noir, Melvin Dismukes, accusés d’avoir, selon les témoins, « exécuté » trois jeunes Noirs, Carl Cooper (17 ans), Aubrey Pollard (19 ans) et Fred Temple (18 ans) à Manor House, annexe de l’Algiers Motel, à l’aube du 26 juillet, au quatrième jour de l’émeute raciale qui a secoué la ville. L’avocat Milton R. Henry joue le rôle du procureur, Solomon A. Plapkin, celui d’un avocat blanc, et Russell L. Brown Jr., membre de la Central Church, l’avocat de la défense. Par crainte d’intimidation et de représailles policières, les témoins n’interviendront qu’à la dernière minute. Kenneth V. Cockrel Sr., diplômé en droit de l’université de Wayne et futur fondateur de la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires, est le juge…L’association du barreau de Detroit envisagera d’exclure les avocats ayant participé à ce procès.

Les témoins rappellent les faits de manière très graphique. Rosa Parks, l’écrivain afro-américain John O. Killens et le libraire Edward Vaughn font partie du jury. Des journalistes français et suédois couvrent l’événement, leur confrères de Detroit y assistent mais ne seront pas autorisés à publier des articles. Le jury reconnaît les accusés coupables de meurtre. La sentence est accueillie par une explosion de joie car la vérité avait enfin éclaté », se souviendra Dan Aldridge.

Visuellement fort et impressionnant, le Tribunal du peuple a l’envergure d’un grand scénario. Pourtant, il est complètement passé sous silence dans Detroit. Écrit par Mark Boal, ce film de Kathryn Bigelow revient sur les meurtres de l’Algiers Motel pendant les émeutes raciales de 1967. Si le corps des Noirs y joue un rôle clé, on ne peut en dire autant des récits et de l’histoire des Noirs de Detroit. Pourtant encensé pour son travail de documentation, le film déforme et brouille l’histoire du Detroit des années 1960, les événements de l’Algiers Motel et la vie quotidienne de la population noire en général. Dans le Detroit de Kathryn Bigelow et Mark Boal, l’activisme noir n’existe pas avant ces émeutes. En réalité, un mouvement des droits civiques est à l’œuvre depuis longtemps, notamment sur le terrain de la ségrégation résidentielle et scolaire, de la discrimination à l’embauche et des violences policières. Quatre ans plus tôt, le 23 juin 1963, près de 200.000 Noirs ont défilé à travers la ville pour protester contre les inégalités et clamer qu’ils ne les toléreraient plus. Treize jours plus tard, un policier tuait Cynthia Scott d’une balle dans le ventre et deux balles dans le dos. Il n’a pas été inculpé. De jeunes militants ont manifesté en masse contre les violences policières. On voit beaucoup de Noirs dans le film, mais la communauté noire est absente. À l’exception de la séquence où le groupe vocal « The Dramatics » attend de monter sur scène, on ne voit pas les gens s’amuser ou passer du temps en famille, ou aucun moment de leur vie quotidienne. Les premières images du film se déroulent dans un bar de nuit clandestin sans vraiment planter le décor. Cette nuit-là, des gens sont réunis pour célébrer le retour de deux vétérans du Vietnam, mais la joie et le sens de la fête sont occultés.

Pour Kathryn Bigelow et Mark Boal, la vie politique des Noirs semble n’avoir qu’une importance toute relative. Ce qu’il importe de montrer, et de banaliser, c’est leur mort.

Lorsque la police investit le bar, à quatre heures du matin, les clients résistent et refusent de se soumettre à l’ordre de dispersion. C’est un acte politique. À l’époque, les Noirs sont exclus de la plupart des restaurants et lieux de divertissements de Detroit et les entrepreneurs noirs ont du mal à trouver les capitaux et obtenir les permis nécessaires pour ouvrir un établissement. Les Noirs de la classe ouvrière fréquentent donc beaucoup ces lieux clandestins. À l’instar de cette scène d’ouverture, Mark Boal n’a pas réussi à développer une intrigue cohérente, ni à replacer l’histoire dans son contexte, en particulier pour les personnages centraux que sont Carl Cooper, Aubrey Pollard, Fred Temple et Melvin Dismukes. Nous ne saurons rien de leur vie de famille ou d’étudiants, leur femme, leur partenaire, leurs collègues ou leur communauté. Dépouillés de leur humanité, les Noirs de Detroit n’ont aucune capacité d’agir. Le drame de l’Algiers Motel est totalement déconnecté d’un contexte politique plus général favorisant de tels actes. Les trois policiers sont montrés comme des brebis galeuses. Nulle évocation des services de police et du reste de la société permettant et cautionnant ce qui s’est passé. Au contraire, la plupart de ses collègues réprimandent Philip Krauss, le flic raciste, ou cherchent à l’éviter. Frank Schemanske, le juge qui a rejeté l’accusation initiale d’association de malfaiteurs contre les policiers, n’est même pas évoqué.

Élu du Michigan à la Chambre des représentants, John Conyers décrira les événements de 1967 à Detroit comme une « émeute policière ». Mais puisque Kathryn Bigelow et Mark Boal se cantonnent à la version de la brebis galeuse, leur histoire n’aborde pas non plus cet aspect des événements. La police a procédé à des milliers d’arrestations, la plupart sans fondement. Au printemps 1968, la moitié des 3200 personnes accusées de pillage seront jugées. Soixante pour cent seront relaxées et seulement deux condamnées pour les faits ayant motivé leur mise en examen. Même si les commissariats et les prisons, très présents dans le film, débordent de Noirs, rien ne laisse présager qu’il s’agit d’arrestations arbitraires. L’unique librairie noire de Detroit, Vaughn’s Bookstore, qui accueillait nombre de réunions militantes, a été incendiée par la police, qui a ensuite laissé l’eau couler et ainsi détruit la quasi-totalité des livres. Cette attaque visant un espace de la communauté noire n’est jamais mentionnée dans le film. Le Tribunal du peuple étant absent du film, on ne comprend pas les raisons du procès qui a lieu deux ans plus tard, incarné essentiellement par un affrontement entre avocats blancs. Le film donne l’impression qu’il arrive tout naturellement, au lieu de montrer comment les Noirs de Detroit ont voulu empêcher que cet incident soit jeté aux oubliettes.

Ce qu’offre Kathryn Bigelow aux spectateurs, c’est un lynchage public. Nous sommes envahis par un fétichisme pour la violence exercée sur des corps noirs.

Étant donné le travail de documentation supposé des scénaristes, ces omissions majeures ne peuvent qu’être volontaires. L’arrogance du titre marketing oblige selon Kathryn Bigelow révèle que ses auteurs n’ont aucun scrupule à exploiter l’image de la ville et de la communauté noire. Pour Kathryn Bigelow et Mark Boal, la vie politique des Noirs semble n’avoir qu’une importance toute relative. Ce qu’il importe de montrer, et de banaliser, c’est leur mort. Quarante minutes sont consacrées aux tourments infligés à ces jeunes hommes, dans des scènes qui s’étirent jusqu’à la nausée. Ce qu’offrent Kathryn Bigelow et Mark Boal aux spectateurs, c’est un lynchage public. Envahis par un fétichisme pour la violence exercée sur des corps noirs, on a l’impression d’assister à des scènes de guerre où des hommes sont mutilés, battus, réifiés. Cette insistance sur la violence et cette fascination pour les corps d’hommes noirs rappelle étrangement le film Naissance d’une nation de D.W. Griffith, sorti en 1915, dans lequel les stéréotypes raciaux abondent. Les Noirs ne sont que des stéréotypes: émeutiers en colère, victimes sanglantes ou familles éplorées. La communauté, le travail, le bonheur, ou même une intrigue secondaire n’y trouvent que peu de place. Les implications dans la vie réelle d’un film comme celui-ci sont aussi désespérantes que les corps assassinés par la police qui s’affichent au quotidien. Quand bien même, il réussit à transformer cette histoire en spectacle.

Le film n’est pas simplement bâclé mais véritablement dangereux, car c’est justement ce déni de vie, ce refus d’aborder les expériences et les perspectives de la population noire qui permettent au comportement brutal, à la discrimination raciale et à l’impunité des forces de police d’être si répandus, aujourd’hui encore, aux États-Unis. Si vous voulez voir un film qui s’intéresse vraiment aux questions des violences policières envers la population noire ou à la véritable histoire de Detroit, n’allez pas voir celui-là.

VOIR CE QUI A EU LIEU, OU LE CHANGEMENT DU SPECTACLE

par Romain Lefebvre

Detroit débute par une séquence animée reprenant les peintures de Lawrence Jacob et retraçant à grands traits l’histoire des Noirs aux États-Unis. Cette ouverture didactique, parfois moquée par une critique au courant et raffinée, a pour évidente fonction de mettre en perspective les événements que le film va s’atteler à décrire, soit les émeutes survenues à Détroit en 1967, et plus particulièrement les exactions de policiers envers un groupe de jeunes gens tous noirs à l’exception de deux femmes blanches réunis dans le motel Algiers. En conclusion de la séquence animée, la voix off avance que quelque chose va devoir changer or la sortie de Detroit aux USA eut lieu peu avant les affrontements de militants antiracistes et de suprémacistes blancs à Charlottesville, et les annonces de décès d’Afro-Américains suite à des contrôles policiers ayant engendré le mouvement Black Lives Matter continuent de rythmer l’actualité. Le film intervient donc dans un contexte qui lui confère un statut de miroir tendu au présent, force étant de constater que rien n’a changé, malgré la déclaration de la voix off. Ce constat est l’origine même du projet de Bigelow, dont l’idée est relativement simple, pour que le changement se produise, il s’agit d’abord de voir ce qui a eu lieu. À la cinéaste revient la charge de montrer, tâche dès lors éminemment politique. Le thème du changement est prégnant à l’intérieur du film même, sur le plan collectif et individuel à la fois. Après une première nuit mouvementée, les propos du député Conyers semblent faire écho à la voix off, puisqu’il invite ses administrés à retrouver leur calme en promettant un changement prochain. Seulement, le discours censé apaiser les esprits est immédiatement suivi d’une reprise des émeutes, et la situation déraille inévitablement jusqu’à l’arrivée de la garde nationale et l’instauration d’un couvre-feu. Sur le plan individuel, ce thème se manifeste à travers le personnage de Larry (Algee Smith), que l’on découvre alors qu’il est sur le point de monter sur la scène du Fox Theater en compagnie de son groupe, les Dramatics. Se produire au Fox représente la chance d’une vie, l’opportunité de signer un contrat avec la Motown et de s’ouvrir la voie vers la reconnaissance et la richesse. Seulement, les événements extérieurs, en provoquant l’évacuation de la salle, mettent fin à ce rêve. Mais le changement, si l’on en croit Fred (Jacob Latimore), le meilleur ami qui semble aussi faire office d’imprésario, est simplement reporté. Ce dernier ne perd pas espoir et assure à Larry qu’il finira par enregistrer un disque. Ce sera « pour un autre jour ».

L’événement déclencheur des émeutes, montré auparavant, est un raid de police dans un bar clandestin. Mais il ne s’agit sans doute pas là du premier raid de police, et il ne faut pas non plus considérer que le déclic a lieu par un simple effet d’accumulation suivant le schéma de la « goutte d’eau…Il semble moins tenir au raid policier lui-même qu’à une configuration spécifique. Le récit de Bigelow met en effet à ce moment l’accent sur le fait que l’action de la police est exposée au regard des habitants. Empêchée de passer en douce par une porte dérobée, la police ne peut éviter, comme le remarque avec embarras un agent, de se « donner en spectacle ». Ce n’est donc pas l’action elle-même, mais l’action constituée comme spectacle qui produit une réaction, les habitants, eux-mêmes constitués en public, refusant de rester à distance comme le demande la police mais se mettant à jeter invectives et projectiles. C’est le spectacle de la violence policière qui déclenche un mouvement que les forces locales ne peuvent contenir seules.

La position de Melvin

La première partie du film dépeint le début des émeutes et la mise en place d’une répression, faisant apparaître Détroit comme une zone de guerre intérieure, que ce soit à travers les scènes de pillage ou le défilé de chars dans les rues, prêts à tirer à la moindre alarme. C’est donc dans ce contexte de tension entre les « forces de l’ordre » d’un côté et les habitants du quartier noir de la ville de l’autre, qu’émergent des personnages qui finiront par converger vers l’Algiers. Larry et Fred, mais également le personnage interprété par John Boyega, Melvin, qui cumule des emplois d’ouvrier et d’agent de sécurité. Ce dernier, alors même que la ville est en proie à une tension extrême, incarne une position médiane voire médiatrice, en tant que Noir, il peut être entendu par les autres Noirs, et en tant qu’agent de sécurité, il se situe du côté des forces de l’ordre blanches. Cette position est mise en jeu lors de l’intervention de Melvin afin d’empêcher l’interpellation d’un jeune de dégénérer. Mais Melvin n’est réellement intégré à aucun côté avec un garde national à qui il apporte du café lui demande s’il n’a pas du sucre, le renvoyant à une condition d’esclave, tandis que le jeune Noir qu’il a tiré des griffes de la police, loin d’être reconnaissant, le qualifie de « cool brother » ou encore d’ « Oncle Tom », le renvoyant avec mépris à sa soumission. La position de Melvin se révélera intenable, toute neutralité étant illusoire. Lorsqu’il pénètre dans le motel Algiers et y découvre un cadavre, Melvin est forcé d’admettre la version du policier Krauss (Will Poutler), qui prétend qu’il s’agit d’un cas de légitime défense quand il s’agit en vérité d’un assassinat. Pour conserver sa position, il est voué à se faire le relais d’une inégalité, à faire primer la parole d’un Blanc sur celle d’un Noir lui expliquant que la version du policier ne tient pas la route. On a pu reprocher à Bigelow le fait que les principaux personnages Noirs d’un film sur les émeutes de Détroit ne participent pas aux émeutes et ne soient pas dotés d’une conscience politique aiguë, y voyant un biais de dépolitisation. Mais cela n’implique ici ni déconnexion du politique ni négation du contexte.

Sur ce point, il est clair que le comportement de Melvin relève moins d’une inconscience ou d’une négation des rapports de domination que d’une tactique. C’est un agent de sécurité qui se souci aussi de la sienne car il sait qu’il suffirait qu’il apparaisse comme trop engagé pour risquer la mort et, s’il apporte du café aux soldats, c’est pour s’assurer qu’ils ne lui tirent pas dessus. Autrement dit, le personnage est du côté de la survie plus que du côté de la révolte, mais la conscience d’un ordre inégalitaire se trouve des deux cotés. Avec celui des personnages, le choix de focaliser son attention sur les événements qui se sont déroulés à l’intérieur de l’Algiers, puisque le film y reste plus d’une heure sur des deux heures vingt de durée n’implique pas davantage de dépolitisation, dans la mesure où ce qui se joue à l’intérieur du motel révèle l’intériorisation par chacun d’un ordre extérieur de domination. Les trois policiers municipaux, jouissant du pouvoir démesuré que leur confère leurs uniformes et leur couleur de peau, ne feront que capitaliser sur cet état de fait.

Le jeu de la domination

Il faut mentionner ici une scène en particulier, qui précède l’investissement de l’Algiers par la police et la garde nationale et signale d’une façon particulièrement claire l’enjeu de Detroit. Aucun personnage n’est vraiment dénué d’une conscience du contexte général, si ce n’est au départ l’une des jeunes femmes blanches, Karen, qui, venue fuir l’autorité parentale et passer du bon temps, s’étonne des flambées de violence. Une petite performance commence alors lorsqu’un locataire, Carl, brandit un pistolet sous le nez d’un camarade pour jouer au Blanc qui interpelle un Noir dans la rue, avec toute la panoplie des humiliations et intimidations. Cette performance provoque le malaise d’un auditoire qui ne saisit pas bien son degré de sérieux et sent que cela pourrait mal tourner. Mais l’important est que Carl exprime clairement son objet et illustrer le pouvoir des Blancs, et ainsi déniaiser la jeune femme par l’expérience plus que par les mots. Peu après, Carl, après avoir tiré avec son pistolet d’alarme sur une troupe de la garde nationale visible depuis le motel, dira encore que, comme ça, « tout le monde sait ce que ça fait d’être Noir ». Or, la situation qui se met en place après l’entrée des trois policiers dans le motel reprend les éléments de la performance. Les forces de l’ordre vont « jouer » avec les locataires noirs et les deux jeunes femmes. Mais il faut ici entendre « jouer avec » de deux manières…Les locataires sont à la fois les partenaires, ceux avec qui l’on joue, et les objets du jeu, ceux avec quoi l’on joue. C’est que l’ordre de domination se traduit en règles de conduites partagées et suppose une forme de répartition des rôles entre Blancs et Noirs, ainsi qu’une conscience de ce qu’il est possible ou non de faire, des limites à ne pas outrepasser. La performance de Carl mettait bien en jeu ce type de conscience et d’intégration des règles préexistant à toute situation réelle et constituait un morceau didactique ponctué de commentaires « Ils aiment bien parler comme ça », lance-t-il à Karen après avoir utilisé une expression typique des policiers blancs. Et l’on peut ensuite observer qu’une partie de l’action des policiers consiste, après avoir immobilisé les autres personnages face à un mur, à procéder à un rappel des règles : garder les mains contre le mur, ne pas regarder dans les yeux, etc.

D’un certain point vue, la perpétration d’une domination se déroule bien sur un mode théâtral, chacun étant amené à suivre une partition préétablie dans un périmètre déterminé. Mais il ne s’agit là que d’un point de vue, et il faut toujours ressentir un léger malaise à envisager une situation comme celle qui est représentée ici sous l’angle du jeu, puisque toutes les règles sont ici fixées par l’oppresseur et que personne ne peut siffler la fin d’un jeu aux violences et aux conséquences réelles. Jouer, pour les policiers, c’est donner des ordres, s’en prendre à la dignité, glisser un canon de fusil entre les jambes des femmes autant que donner des coups de crosse. Une question peut alors se poser, pourquoi les dominés jouent-ils un tel jeu et en respectent-ils les règles ? Mais la question est naïve et la réponse est comme donnée d’avance à travers le personnage de Melvin et la performance de Carl avec les Noirs, en l’occurrence, jouent le jeu parce qu’ils connaissent le rôle du Blanc et savent jusqu’où il peut aller. Ils savent que le jeu est pour eux une question de vie ou de mort. Si l’on admet cela, il devient difficile d’adresser à Bigelow le reproche de ne représenter des Noirs qu’en position de victime, et se contenter de réclamer des actes de révoltes peut aussi être une manière de nier la réalité d’une domination. Face aux événements représentés, la question n’est pas de savoir s’il faut jouer le jeu ou pas et de penser celui qui le joue comme une victime, mais plutôt de savoir jusqu’où il convient de le jouer et s’il est possible de s’y soustraire sans perdre la vie. Les personnages brutalisés ne sont pas dénués de conscience, mais ils se situent sur une ligne de crête entre survie et révolte.

De la survie à la révolte

La scène de domination peut aussi être une scène où se négocie la possibilité d’une égalité, où résister passe par l’imposition d’une limite à la force que l’on subit ou l’obligation faite à l’agresseur de dépasser sa propre limite. C’est ce qui ressort à plusieurs moments, notamment celui où un policier tend un couteau à Lee, un locataire qu’il vient de frapper, l’invitant à s’en saisir pour se venger. Mais Lee sait très bien que prendre ce couteau autoriserait le policier à l’abattre en prétextant la légitime défense. Chacun, autour de ce couteau, a donc bien en tête les règles du jeu, c’est-à-dire ici le cadre d’une légalité blanche en fonction de laquelle les dés sont pipés. Dans ce cadre-là, ne pas saisir l’arme constitue paradoxalement la meilleure manière de résister. À ce moment, Lee dit d’ailleurs au policier « je ne vais pas jouer à votre jeu ». Plus tard, c’est Karl, un ex-soldat qui, en réponse aux coups, annonce qu’il ne causera pas de problème mais ne rampera pas, manière de signifier aux policiers qu’il encourront un risque de leur côté si jamais ils veulent continuer à jouer avec lui. Le motel Algiers est donc le cadre d’une situation extrêmement tendue où policiers blancs et locataires ont chacun un rôle dans le drame réglé de la domination. Mais, tout comme un exercice de police coutumier avait plus tôt donné lieu à des émeutes, les limites seront là aussi dépassées. Que le jeu soit pour les dominés une question de vie ou de mort est particulièrement évident du fait que les policiers jouent justement au « jeu de la mort », qui consiste, pour accentuer une pression psychologique et obtenir des informations, à faire croire aux uns que l’on a abattu les autres. Mais le plus inexpérimenté des trois policiers, n’ayant pas compris que ses collègues faisaient simplement semblant de tuer, passe à l’acte et vide son chargeur sur l’un des « prisonniers ». L’on ne trouvera pas mieux que ce passage du « jeu de la mort » à la mort effective pour indiquer la perméabilité, dans le domaine de la domination, entre ce qui relève du symbolique et ce qui relève du réel. Lorsque l’épisode du motel se conclut, l’enjeu est à la fois extrêmement circonstancié et général : pour se tirer d’affaire, les policiers font défiler les survivants face à un cadavre en les menaçant et en leur demandant de dire qu’ils n’ont rien vu. Les acteurs de l’événement sont ainsi constitués en public, considéré comme des témoins potentiels.

La demande des policiers est une demande de passivité visant à faire en sorte que l’histoire soit oubliée et que tout puisse continuer comme avant, moins quelques vies. Il est frappant que tout se termine ainsi sur la question du « voir ». Mais il est encore plus frappant que l’on assiste à ce moment, par l’affirmation même de la présence du cadavre de la part de Fred, à un passage de la survie à la révolte. De fait, un tel moment répond à la question de savoir jusqu’où jouer le jeu, pour Fred, le jeu peut se jouer jusqu’à ce qu’on lui demande de fermer les yeux sur la présence d’un cadavre, de nier la réalité d’une domination. Par son affirmation, Fred oblige les policiers à dépasser à nouveau leurs propres limites et à enfreindre le cadre de la légalité blanche, au risque de sa propre vie. Tout avait donc commencé par des habitants réagissant à un spectacle, et cela se poursuit par une affirmation de regard qui vaut comme refus de jouer le jeu, acte de révolte.

L’Amérique perdue

Contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là, Détroit ne verse ni dans une représentation immorale ou décontextualisée de la violence ni dans une représentation victimaire des noirs. Non pas que Bigelow soit exempte de tout reproche car l’on peut par exemple regretter l’utilisation ponctuelle de certains procédés de dramatisation, un jeu un peu trop appuyé de Will Poudler qui incarne l’un des policiers blancs, mais l’on voit assez mal comment, à moins d’un biais extérieur l’on pourrait ignorer et oublier que ce qui se passe dans le motel Algiers implique des Noirs et des Blancs, oublier que l’ensemble, après la performance de Carl, illustre un pouvoir qui est celui des Blancs. La fidélité de la réalisatrice à un style immersif mis en place depuis Démineurs n’exclut en rien une écriture et un découpage qui signalent les enjeux des événements ainsi que les rapports entre les personnages. Le film, quoique décomposable en trois parties, fonctionne en outre comme un tout et il faut de ce point de vue noter la présence d’images d’archives ouvrant à une articulation historique et politique des événements du motel. Les archives remplissent ici une triple fonction : produire une authentification, permettre un élargissement ou des connexions notamment à travers des discours d’époque, et participer par leur insertion dans le montage à une coexistence organique du passé et de sa reconstitution. Par ailleurs, si le film avait déjà pointé la lâcheté d’une police d’état et d’une garde nationale ayant sciemment déserté les lieux du crime, toute la dernière partie consacrée au procès des trois policiers finit de dessiner le contour d’un racisme institutionnel et vient entériner le fait que le jeu a toujours été inégal, les Noirs et les Blancs étant toujours respectivement coupables et innocents d’office. Après que l’un des témoins Noirs a dénoncé la façon dont la défense retourne systématiquement les témoins en accusés, Bigelow prend bien soin de montrer l’évacuation de la salle, le procès devenant alors spectacle sans public, vidé de ceux auxquels il est censé rendre justice.

Ne reste plus alors dans la salle qu’un seul Noir Melvin. Mais la position à part du personnage est comme nous l’avons déjà dit devenue intenable. Voulant s’éviter les ennuis avec un faux témoignage, il est d’abord mis dans la position qu’il voulait éviter : dans une cellule, parmi tous les émeutiers noirs arrêtés ce jour-là. On devine qu’il s’agit d’une manœuvre policière destinée à faire parler le personnage, mais la manière dont Bigelow filme ce moment ne laisse pas de doute quant à son impact sur le gardien de sécurité. Enfin quand, après le procès, le policier le plus infâme lui témoigne une forme d’estime, Melvin, qui aurait pu auparavant y trouver une satisfaction, ne peut plus qu’éprouver un profond dégoût. Si le récit s’achève avec deux personnages noirs qui sont au début relativement proches du côté blanc, c’est en réalité pour montrer à quel point celui-ci est devenu inconfortable ou fait l’objet d’un rejet. C’est en effet ce que montre également le trajet de Larry qui, d’abord soucieux de succès, refuse de chanter pour ses oppresseurs. Par le personnage de Larry, Detroit associe le récit de la domination à une perte de croyance. Le projet d’enregistrer un disque énoncé au début du film est aussi le symbole de l’intégration des Noirs à un monde blanc, mais ce qui était encore possible avant les émeutes et les événement de l’Algiers ne l’est plus à la fin. C’est d’ailleurs la mort du personnage qui était doté de la plus forte conviction qui signe cette évolution. Larry n’est plus fidèle au rêve de succès qu’il partageait avec son ami Fred, mais sa seule fidélité va à présent à cet ami qui a refusé d’être aveugle, fidélité à un refus d’être complice, de jouer le jeu et de faire comme si cet ami n’avait pas été tué. Detroit vient de ce point de vue poursuivre la vision de Bigelow dans Zero Dark Thirty. Si Maya et Larry appartiennent a des bords opposés, et si la première assouvit sa quête alors que l’autre y renonce, le trajet des deux personnages aboutit au même constat, la disparition du rêve américain et de l’Amérique elle-même. Maya, après avoir mené sa mission à bien et avoir vu le cadavre de Ben Laden, se retrouve seule et sans direction dans un avion, Larry, après avoir été témoin des crimes d’un ordre blanc, n’a plus pour seul territoire que celui de la communauté noire et des deux, le sort de Maya est peut-être le moins enviable.

Montrer et voir

Perte de croyance et absence de changement sont ici les deux faces d’une même médaille. Contrairement à ce que disait Fred, le jour du changement n’est pas simplement reporté, mais il est annulé, et, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, rien n’a changé lorsque le récit s’achève, l’institution penche toujours du côté des Blancs, tandis que Larry mène l’existence d’un Noir américain parmi des millions d’autres. Mark Boal, le scénariste de Bigelow l’exprime très bien Détroit ne raconte pas l’histoire de personnages qui surmontent les difficultés mais montre comment le pouvoir écrase les libertés individuelles. Encore une fois, l’on aurait tort de voir dans les choix de Bigelow une tendance à la victimisation alors qu’il s’agit de sa part d’un parti pris réfléchi et assumé ayant d’abord vocation à récuser une vision mythique de l’Amérique. Détroit peut ainsi participer à mieux nous faire comprendre le caractère assez unique d’une réalisatrice que l’on taxe parfois d’une absence de point de vue suspecte. Bigelow est en effet une espèce d’anomalie : une cinéaste américaine qui a décidé de mettre l’accent sur les faits et de ne plus se/nous raconter d’histoires c’est-à-dire de mythes. C’est ce qui la conduit à se revendiquer d’un « journalisme cinématographique », d’une démarche informationnelle. Il ne faut bien sûr pas négliger l’efficacité des options formelles et un important reste de classicisme, mais le savoir-faire est bien dans Détroit mis au service d’un projet qui dénote à lui seul une réflexion et une position vis-à-vis des États-Unis et d’un mode de représentation dominant à Hollywood. Il y a visiblement dans tout cela de quoi désarçonner la critique, que celle-ci soit positive ou négative. Les uns, soucieux d’Art, font comme si Bigelow n’avait fait qu’abandonner une part mythique sans rien proposer à la place, ne voyant dans Détroit qu’un compte-rendu de faits, tandis que les autres, soucieux de réel, ne voient au contraire que la persistance d’un dispositif formel et accusent la cinéaste de transformer les faits en spectacle. Aux nouvelles préoccupations de la réalisatrice répond ici une absence de regard politique et là le repli sur une doxa critique pour laquelle la distance de l’essai ou du documentaire l’emportera toujours sur une expérience de type « immersif ».

Mais nous l’avons dit, la question du « voir » et la constitution de la domination en spectacle est au cœur même du récit de Bigelow. Reprocher à la cinéaste de montrer les événements de l’Algiers ou suggérer qu’il aurait mieux valu montrer autre chose ou autrement d’une façon plus recherchée ou mesurée a quelque chose de curieux alors même qu’il s’agit pour les habitants de Détroit, mais aussi pour Fred et Larry d’affirmer ce qui a eu lieu et d’y réagir. Bigelow n’a sans doute pas d’autre ambition que de montrer des événements et d’ajouter aux figures constituées en public à l’intérieur de son film le public du film lui-même. Dès lors que l’on admet qu’il n’y a aucune raison de pousser les hauts cris devant la mise en récit de Bigelow, il est clair qu’une seule question demeure, que faire d’un film comme Détroit aujourd’hui, à un moment où rien n’a changé ? L’ambition est donc à la fois modeste dans la manière de penser le film pour une réception Bigelow répète qu’elle souhaite que le film serve à une conversation dans la société américaine et démesurée dans la manière de l’envisager comme l’outil d’un changement. Si le film témoigne d’un absence de changement et d’une perte de croyance quant à l’Amérique, la pratique de Bigelow reste pour sa part informée par une croyance…La croyance au mouvement qui, à travers un spectacle ou une expérience, relie le regard à l’action. Bigelow évoque en entretien sa volonté de produire une empathie envers les Noirs américains, d’ « humaniser » une souffrance qui reste pour les Blancs lointaines ou étrangère, ainsi que l’idée qu’il existe un circuit allant de l’émotion à la raison. Ce sont ces réflexions qui fondent et justifient l’approche « immersive » des événements. L’on peut certainement y voir une méthode américaine, et penser qu’il vaudrait mieux aller de l’intellect à l’émotion, mais il n’existe aucune base sérieuse pour dénier toute vertu à l’approche immersive ainsi entendue qui n’a rien à voir avec une illusion documentaire ni avec une suite d’effets ravissant au spectateur sa capacité de jugement.

L’on peut également interroger et discuter la croyance de Bigelow quant à la possibilité d’un changement par le spectacle. Mais il ne faut pas négliger la fonction active du regard dans le changement. Detroit ne fait que montrer une absence de changement, parce que le véritable changement ne peut s’accomplir que du coté du public, dans la réaction des spectateurs, un par un et tous ensemble. Il est alors légitime de se demander si la majorité du regard critique, quand il enfouit l’aspect politique du film ou lui reproche de montrer au lieu d’évoquer ce qu’il montre, ne participe pas lui-même à la fixité du monde. À la cinéaste revient la tâche de montrer, tâche éminemment politique, au spectateur revient la tâche de voir, qui ne l’est pas moins. En réalisant Six fois deux, Godard définissait l’image de télévision comme un intermédiaire entre un passé qui ne va pas et un avenir qui voudrait aller mieux, le journalisme cinématographique de Bigelow est bien loin des expériences godardiennes, mais rejoint pourtant cette position intermédiaire. Pour ce qu’il montre, parce qu’il montre, Detroit mérite d’être vu.

Filmographie Kathryn Bigelow

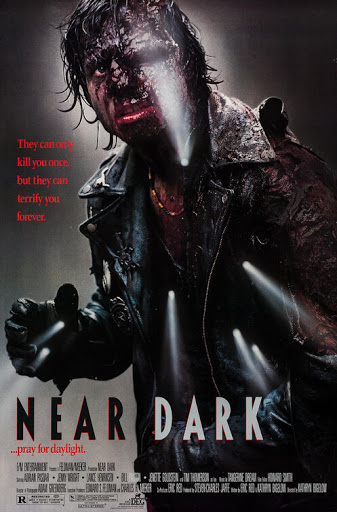

1988 – Frontières de l’aube, film de vampire à la noirceur romantique…

1990 – Blue Steel manque de méchanceté par la grâce de Jamie Lee Curtis…

1991 – Point Break c’est le blond et le brun, Keanu Swayze, Patrick Reeves, Film culte pour tous les surfeurs du ciel et de la mer…

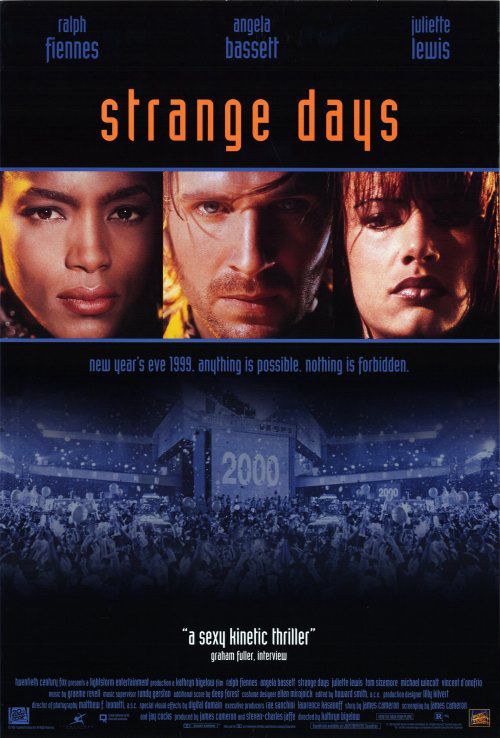

1995 – Strange Days transpire le malaise de partout et nous fout la trouille de comment sera demain…Bientôt presque aujourd’hui…

2000 – Le poids de l’eau est tellement raté que peu de gens l’ont vu…

2002 – K-19 le piège des profondeurs prouve son savoir-faire mais à trop vouloir épargner Harrison Ford…

2009 – Démineurs c’est de la bombe avec ses 6 Oscars…

2012 – Zero Dark Thirty que je regarde indéfiniment, totalement dépendant de la magnétique Jessica Chastain…

2017 – Detroit dénonce, dérange, décape…Et depuis rien…

Avant, elle était cette réalisatrice qui aimait les flingues, la vitesse, et les surfeurs qui braquent des banques. Aujourd’hui, c’est une auteure oscarisée grattant les plaies vives de l’Amérique. Comment est-elle passée de l’un à l’autre ? Tout en décortiquant son nouveau film, Detroit, Kathryn Bigelow fait le point sur une carrière faussement schizo.

ENTRETIEN AVEC KATHRYN BIGELOW

Le film est sorti aux Etats-Unis en même temps que les émeutes de Charlottesville.

Oui ça nous a frappé nous aussi. Je suis continuellement choquée par l’inégalité raciale en Amérique, et dans le monde entier. C’est ce qui m’a motivée pour faire ce film. Je voulais amener une conversation sur l’inégalité raciale, l’oppression et l’injustice raciale. Clairement l’histoire du film qui date d’il y a 50 ans nous n’avons pas fait de progrès significatifs. Cette histoire pourrait avoir lieu aujourd’hui. Quand vous regardez ce qui se passe à Charlottesville.

Faire ce film, dans ce contexte, permet de panser les plaies ? Le risque n’est-il pas aussi d’en ouvrir d’autres ?

Ça marche dans les deux sens à chaque fois. Tout ce que j’espère c’est que le film va amener cette conversation qui pourra au final soigner les blessures. Pendant qu’on tournait, nous avions le très fort sentiment qu’il fallait atteindre cet objectif. Le sentiment que cette histoire devait être racontée, que cette conversation était incroyablement importante et particulièrement pour les États-Unis. Nous avons besoin de lutter contre le racisme institutionnalisé, avec force, avec agressivité, et surtout avec efficacité.

Vous avez le sentiment d’avoir une responsabilité, en tant que cinéaste ?

Ce film a un très gros potentiel journalistique. Il peut aussi créer de l’empathie. Humaniser une situation qui est, pour beaucoup d’entre nous, impossible à imaginer. Si on parvient à humaniser, peut-être que c’est une opportunité d’éradiquer des problèmes de ce genre pour que ça ne se reproduise jamais.

Vos précédents films, The Hurt Locker ou Zero Dark Thirty, étaient liés à la politique. Mais celui-ci, qui parle d’événements remontant à 50 ans, est votre film le plus politique. Ou plus directement vous dites : « Je m’engage »

C’est certainement un sujet éminemment politique, très contemporain dans l’Amérique d’aujourd’hui. Regardez ce qui s’est passé à Charlottesville. Regardez l’inégalité dans laquelle on baigne tous les jours. C’est douloureux. Je crois que cette conversation est très nécessaire, et dans ce sens, c’est très politique. Pour moi, un film est une stratégie. Pour transmettre une info, avoir un impact et créer une dynamique sociale. Le travail que je faisais quand j’étais dans le monde des arts plastiques était très politique, mais maintenant les problèmes sont plus aigus. Le pur divertissement n’est pas suffisant. C’est un des aspects, mais ça n’est pas assez. Ne rien faire n’est pas une option.

Il y a une scène, une nuit dans un hôtel, où des policiers blancs font vivre des choses horribles à des Noirs qu’ils soupçonnent d’avoir tiré durant ces émeutes. On aimerait ne pas regarder, mais on ne peut pas. Qu’est-ce que vous attendez du spectateur ?

J’attends de ceux qui regardent, autant que j’attends de moi même, un désir de compréhension, de compassion, de tolérance, d’universalité. Un désir de changements sociaux. James Baldwin a dit…Rien ne peut changer tant qu’on ne l’a pas regardé en face. C’est sans filtre, en espérant que ça va créer une compréhension, un dialogue constructif et possiblement un changement. Bousculer pour que les choses changent, c’est le but de ce film !

Après Démineurs et Zero Dark Thirty, Detroit est le troisième film écrit par Mark Boal que vous tournez d’affilée. C’est une association longue durée ou ça se décide au cas par cas ? Vous saviez dès la sortie de Zero Dark Thirty que vous feriez votre prochain film avec lui ?

Non, pas spécialement. J’ai développé d’autres projets sans lui entre-temps, deux courts-métrages documentaires sur le braconnage des éléphants d’Afrique. Mais quand Mark est venu me parler de ses recherches sur les émeutes de Detroit en 1967, et en particulier sur ce qui s’est passé au Algiers Motel dans la nuit du 25 juillet 1967, des policiers blancs à la recherche d’un sniper isolé tuèrent trois jeunes noirs au cours d’un « interrogatoire » qui consista à humilier et torturer une dizaine de suspects, j’ai tout de suite été captivée. Bouleversée, même. On était fin 2014, début 2015, peu de temps après la mort de Michael Brown. La colère grondait à Ferguson. J’ai décidé de tout mettre en œuvre pour que cette histoire puisse voir la lumière du jour.

Depuis Démineurs, on a l’impression que vous êtes devenue une autre cinéaste, que vous avez entamé une nouvelle carrière. Vous voyez les choses comme ça, vous aussi ?

Oui et non. Plutôt non, en fait ! Parce que si on cherchait un « jumeau » thématique à Detroit dans ma filmographie, ce serait Strange Days. Déjà, à l’époque (1995), je m’étais intéressée aux violences policières, aux émeutes urbaines. Ça démontre une certaine continuité dans mon travail, non ?

Peut-être, mais l’approche est plus frontale aujourd’hui…

Plus journalistique, oui, sans doute. Ça a beaucoup à voir avec l’écriture de Mark. Je reconnais que mon intérêt pour les sujets d’actualité s’est fait plus pressant ces dernières années. Mais ce n’est pas non plus comme si j’avais eu une révélation, ça me travaille depuis toujours. Mon tout premier court-métrage, The Set-Up, que j’ai tourné à la fin des années 70, réfléchissait déjà à la question de la violence. Pourquoi nous fascine-t-elle tant quand elle est traduite en langage cinématographique ? Pourquoi on s’identifie à ces personnages sur l’écran ? Comment ça marche ? Je crois que cette interrogation traverse tous mes films. Parfois, c’est central, comme dans Strange Days. Parfois plus subtil, plus diffus, comme dans Aux Frontières de l’Aube. Mais c’est toujours présent. Dans Detroit, en tout cas, ça l’est…Ensuite, il faut comprendre que je fais partie de cette famille de cinéastes qui sont motivés par l’idée de participer à quelque chose qui est plus grand qu’eux-mêmes, qui les dépasse. Une opportunité comme Detroit, qui permet de parler de violences policières, d’étudier le racisme systémique en Amérique, de recréer des événements vieux de cinquante ans pour leur donner une résonance contemporaine, c’est une chance énorme pour moi.

L’autre élément-clé de votre réinvention, c’est votre collaboration avec le chef opérateur Barry Ackroyd, qui a filmé Démineurs et que vous retrouvez ici…Cette façon d’attraper l’action à la volée, le montage syncopé…

Mais il n’y a pas de « réinvention », je vous assure ! Revoyez Strange Days, les scènes filmées caméra à l’épaule étaient déjà là ! Chez moi, c’est le matériau, l’histoire, qui dicte le style. Toujours. Ça ne marche pas dans l’autre sens, je ne pense jamais mon cinéma à partir du style seul. C’est vrai qu’avec Barry, qui est un génie dans ce domaine, on a développé cette approche très « cinéma vérité ». Mais c’est parce que les sujets l’imposaient.

La structure de Detroit est vraiment étonnante. Il y ces trois actes bien distincts, très différents les uns des autres. On passe d’un feeling documentaire à un quasi-film d’horreur, avant que le tout ne vire au film de procès…

Hier soir, j’ai présenté le film à la Directors Guild, et la séance de questions-réponses était modérée par Paul Schrader. Dans son introduction, il a dit qu’à ses yeux, la traditionnelle structure en trois actes était totalement éculée, et qu’il était heureux de voir la façon radicale dont s’en emparait Detroit. Je ne sais pas s’il a vraiment employé le terme « radical », mais c’était l’idée…Le script s’est construit de manière organique, c’est presque une progression logique. On commence par exposer cette situation historique complexe, les émeutes à Detroit en 1967, où beaucoup de facteurs différents entrent en jeu, et puis on fait un focus sur les événements du Algiers Motel. Là, le spectateur découvre beaucoup de personnages différents, sans bien savoir auquel se raccrocher. C’est comme dans la vie, on ignore qui va être amené à jouer un rôle important, qui va rester dans son coin…Et l’histoire continue comme ça, comme vue à travers un télescope, se resserrant progressivement sur plusieurs personnages, puis finalement un seul. C’est une structure très excitante. Je suis d’accord avec Paul Schrader…Il est temps de réinventer la façon dont on raconte des histoires.

Pendant la longue séquence où les flics torturent les occupants du Algiers Motel, on pense à une scène similaire, dans Aux Frontières de l’aube, quand les vampires terrorisent les clients d’un bar…

Oui, oui, oui ! C’est très juste. Les deux scènes jouent sur l’étirement du temps, sur l’illusion du temps réel. Après, bien sûr, Aux Frontières de l’Aube relevait de la pure imagination, de la fantaisie, tandis que Detroit veut s’approcher de la vérité historique. On a fait beaucoup de recherches, récolté de nombreux témoignages, et c’est très excitant de construire la dramaturgie d’une scène à partir de l’assemblage de plein de détails épars.

Vous avez employé l’expression « cinéma vérité ». 1967, c’est justement le moment où le cinéma vérité s’apprête à devenir une des formes majeures du cinéma américain…

Oui. J’avais envie d’utiliser beaucoup de véritables images documentaires dans Detroit, et cette décision a aussi déterminé le style du film. On filmait avec une caméra numérique, l’Alexa, sur laquelle on a pu installer un adaptateur qui permet d’utiliser des lentilles vintage. Ça nous a aidé à obtenir cette patine d’époque, et de mêler les images d’archives à nos propres images. On bénéficie ainsi des avantages du numérique, pratique pour les scènes de nuit ou faiblement éclairées, et de ce grain vintage. C’est assez pionnier comme technique, on est parmi les premiers à faire ça.

En racontant cette histoire, vous cherchez à susciter le débat sur le racisme en Amérique, comme il y a eu un débat sur l’usage de la torture par la CIA au moment de Zero Dark Thirty. Mais est-ce que vous vous attendiez à ce que la discussion porte sur le droit « moral » qu’aurait ou non les cinéastes blancs à raconter une histoire avant tout afro-américaine ?

Oui, je l’avais anticipé. On en avait parlé avec Mark. On est blancs tous les deux. Ça me préoccupait. Suis-je la personne idéale pour faire ce film ? Non. Mais cette histoire doit-elle être racontée ? Oui. Voilà, mon hésitation n’a pas duré longtemps… Mais c’est un bon débat à avoir. Je trouve ça sain. A qui appartiennent les histoires ? Qui peut les raconter ? Ce sont des questions complexes. Le fossé racial est immense dans ce pays. Beaucoup plus qu’en Afrique du Sud, où les commissions Vérité et Réconciliation ont permis un vrai débat. Il faut tout mettre en œuvre pour que ce fossé se comble. Le medium auquel j’ai accès, c’est le cinéma, alors je l’utilise.

« La guerre est une drogue », dit le carton d’intro de Démineurs. C’est quoi votre drogue à vous ? Le moment où vous êtes sur un plateau en train de tourner le film ? Où quand il sort et que vous suscitez un débat national ?

Plutôt la deuxième option. Éveiller les consciences, c’est ce qui me motive aujourd’hui. Il y a cette phrase de James Baldwin que j’adore…On ne peut tout ce qu’on affronte, mais rien ne peut changer tant qu’on ne l’affronte pas. Le cinéma me donne les moyens d’alerter les gens et, peut-être, de faire une différence dans le monde.

Le score de Detroit au box-office est loin derrière Zero Dark Thirty. C’est plus facile de raconter au public américain la mort de Ben Laden que de lui parler du racisme de sa police ? Je ne l’avais pas formulé comme ça mais c’est une manière intéressante de dire les choses. Effectivement, ça demande peut-être plus d’effort de voir Detroit que d’entendre des histoires sur des combats lointains. Mais il n’y a pas que l’Amérique, le racisme doit être discuté partout dans le monde, pas seulement chez nous.