Un réalisateur qu’il faut suivre, il faut voir tout ses films. C’est une vraie réussite, original sur chaque plan, chaque scène…Celle de l’évasion totalement fractionnée et hyper rythmée est formidablement culte !!!

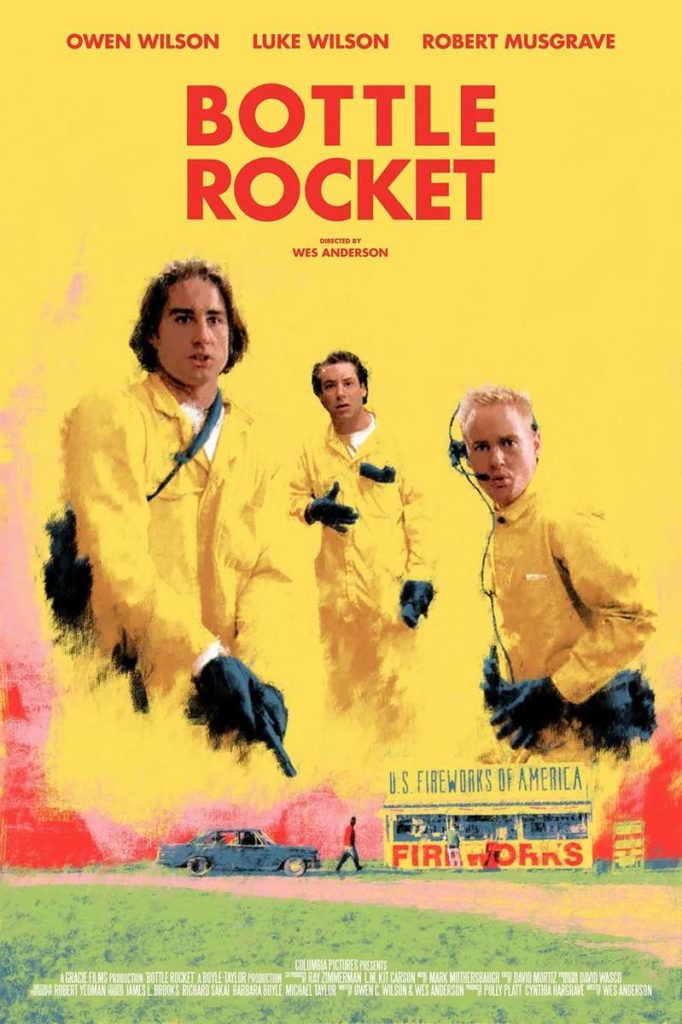

1996 : Bottle Rocket

1998 : Rushmore

2001 : The Royal Tenenbaums

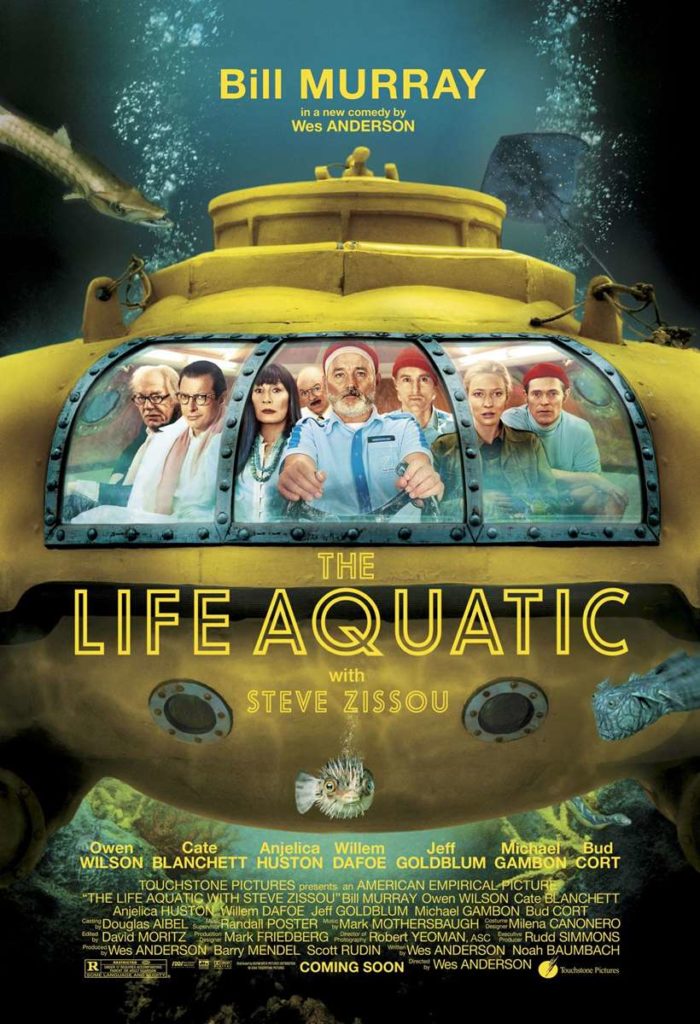

2004 : The Life Aquatic with Steve Zissou

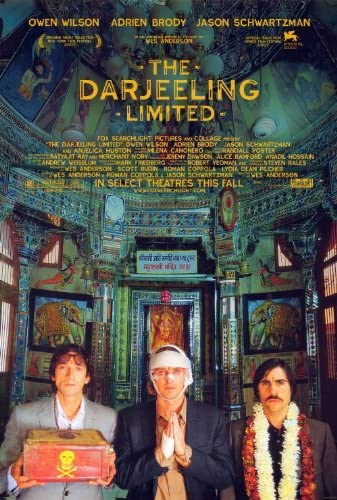

2007 : The Darjeeling Limited

2010 : Fantastic Mr. Fox

2012 : Moonrise Kingdom

2014 : The Grand Budapest Hotel

2018 : Isle of Dogs

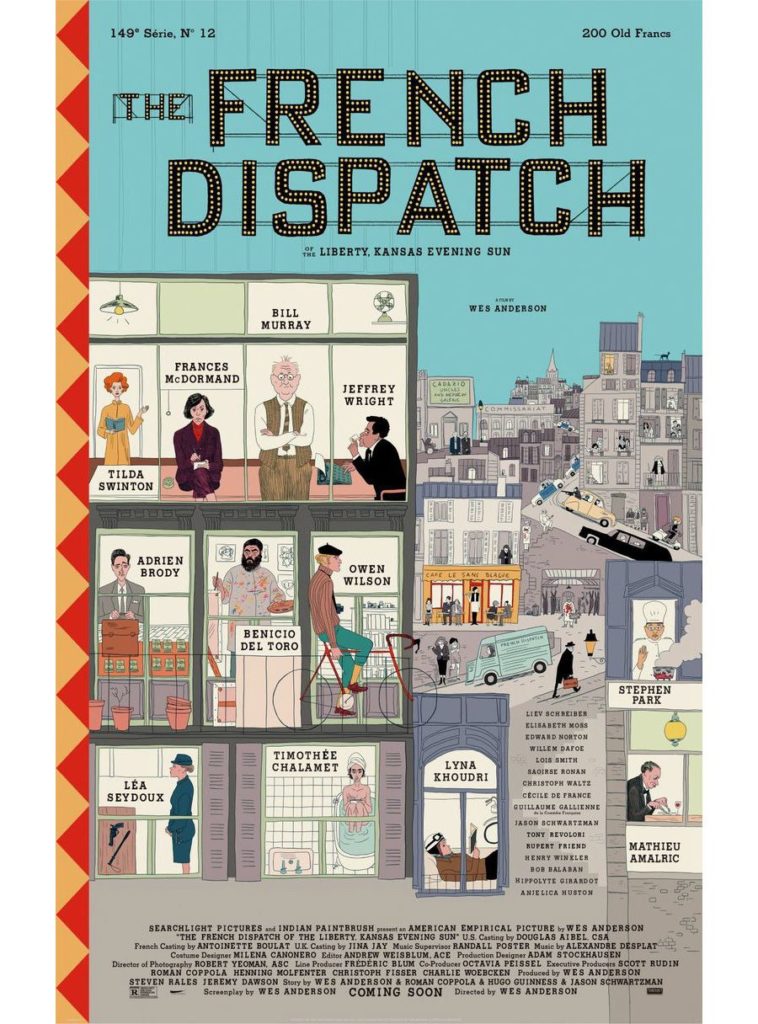

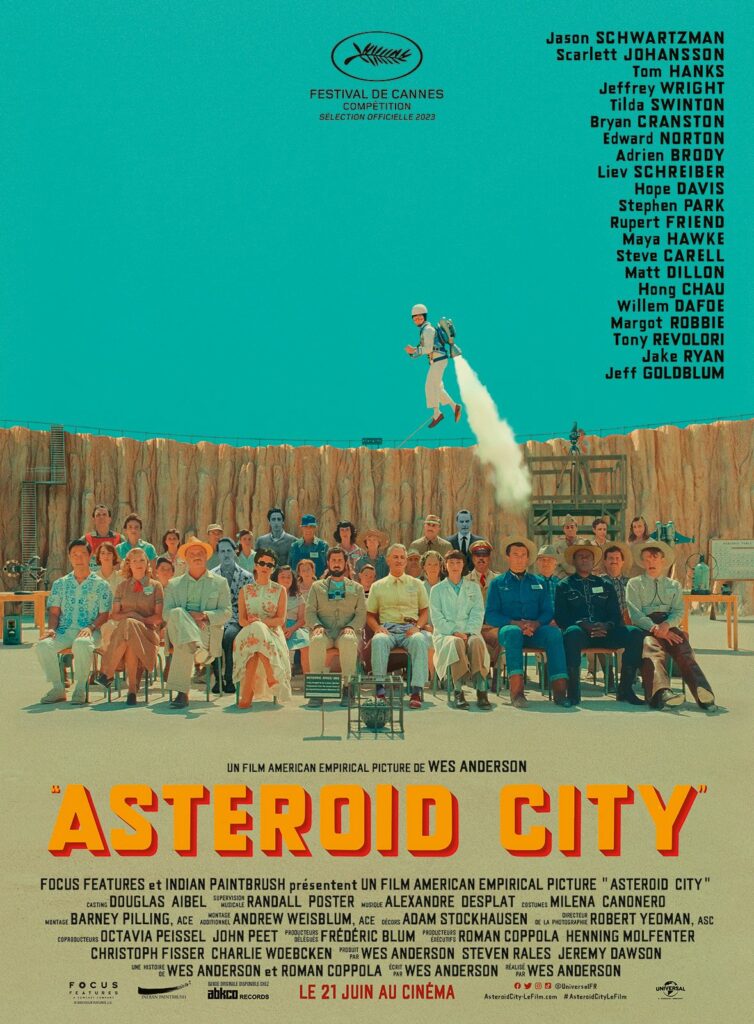

2021 : The French Dispatch

Le début de l’Histoire par Jean-Marie Pottier

Pour la première fois dans l’œuvre du cinéaste texan, l’Histoire fait son apparition à petites touches. Moins pour raconter l’avènement d’un monde nouveau que la fin d’un ancien. Grand prix du jury au dernier Festival de Berlin, The Grand Budapest Hôtel est un film qui fait date. Pas parce qu’il modifiera en profondeur le regard du public sur le cinéma de Wes Anderson mais parce qu’il en contient beaucoup, de dates 1985, 1968, 1932, enchâssées comme des poupées russes au début du film en une succession de flash-backs. Et avec ces dates, l’Histoire fait, à petites touches, irruption dans l’œuvre du cinéaste texan, qui en était jusqu’ici préservée. Des fascistes convoitent Le Garçon à la pomme, une œuvre d’art hors de prix. Et un nouveau monde point à l’horizon, symbolisé par le jeune garçon d’étage Zero Moustafa, réfugié depuis un pays moyen-oriental à cause d’une guerre baptisé « le soulèvement du désert ». Il ne faut pas voir dans cette succession d’évènements un grand souci de cohérence historique. Nous avons procédé à un mélange de guerres dans un pays inventé, sans chercher un traitement réaliste de cette époque. Le cinéaste dit notamment s’être appuyé sur une théorie développée par Dean Acheson, le secrétaire d’Etat de Harry Truman, selon laquelle les guerres de 14-18 et 39-45 constituaient une seule guerre d’agression allemande en deux temps. Le film est aussi inspiré des écrits de Stefan Zweig, qui a vécu la défaite de l’Autriche en 1918 puis l’arrivée au pouvoir d’Hitler avant de s’exiler et de suicider au Brésil en 1942. Une de ses premières scènes, où une jeune femme contemple la statue d’un écrivain, a été inspirée à Anderson par sa rencontre avec le buste de Zweig au Jardin du Luxembourg.

Comme la théorie d’Acheson, comme la vie de Zweig, le film relie donc deux guerres, traverse de nombreux pays. Zubrowka, le nom de la contrée imaginaire imaginé par Anderson, fait bien sûr penser à la Pologne, démembrée avant 1918, martyre en 1939. Fine moustache et pelisse noire, le méchant interprété par Adrien Brody évoque lui un personnage de roman russe. Quant aux autres bad guys du film, sinistres miliciens aux drapeaux «ZZ» et tueur brutal en veste de cuir noire (Willem Dafoe), ils font bien sûr penser aux SS ou à la Gestapo, d’autant que le film se déroule chronologiquement six mois avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir en Allemagne. Mais, Budapest oblige, c’est surtout à l’Autriche-Hongrie que l’on pense quand surgit sur l’écran une pâtisserie du nom de Mendl ou un journal baptisé le Transalpine Yodel. Ou encore quand on lit, dans un article ce même quotidien qu’un des sites promotionnels du film nous permet de compulser…Le développement d’une Europe centrale hautement éclairée, dépeinte dans tout le rayonnement de son opulence artistique, s’élevant grâce aux plus grandes musique, architecture, littérature, poésie ou avancées scientifiques produites dans l’histoire de l’humanité, nous a entraîné directement sur la pente de l’autodestruction et du mal le plus sombre. Une description assez fidèle de cette Vienne où, pouvait-on lire dans la préface française à L’Homme sans qualités de Robert Musil, une des grandes œuvres de la littérature autrichienne, s’opéra entre 1880 et 1910 une « révolution dans les théories sociales et politiques, révolution dans la linguistique, les mathématiques et la logique, la philosophie et les arts, la musique et la littérature… Nulle part au monde et à aucune époque, on ne fut plus intelligent ». Mais cela n’empêcha pas la guerre. Hasard ou travail inconscient de la mémoire Anderson a en fait semé, dans tout son film, des noms ou références dont chacun décidera s’ils sont volontaires, fruits d’un total hasard ou d’un travail inconscient de mémoire. Est-ce fortuit, si Zero Moustafa porte un nom ressemblant à celui de Zero Mostel, acteur américain issu d’une famille juive d’Europe centrale, placé sur la liste noire sous le mccarthysme ? Ou si le nom du milicien interprété par Edward Norton, Henckels, fait vaguement penser à celui du dictateur de Chaplin, Hynkel ?

Chaplin, qui est une influence discrète du film, de même que le Lubitsch de To Be or Not to Be. Des mauvaises manières comme celles dont font preuve les méchants du filml, qui n’est pas un film politique mais le testament poétique d’une époque. Cinéaste aristocratique, le Texan ne s’intéresse pas aux causes de la montée d’une nouvelle civilisation barbare mais à l’écroulement impromptu de l’ancienne, qui avait oublié dans ses fastes les signes avant-coureurs de sa disparition l’écrivain viennois Hermann Broch avait inventé, pour décrire l’Autriche de l’avant-Première Guerre, le qualificatif de « joyeuse apocalypse ». Cet écroulement élégant est, comme toujours chez Anderson, celui des géniteurs: ici le héros Gustave H. en père adoptif de Zero Moustafa, successeur de Royal Tenenbaum ou du Zissou de La Vie aquatique. Mais qui ne doit pas affronter la fragilité de sa cellule familiale mais, pour la première fois de manière aussi globale chez Anderson, celle de son monde tout entier. Dans un des plans les plus symboliques du film, on remet à Fiennes un journal qu’il scanne du regard, évitant le principal titre « Va-t-il y avoir la guerre ? » pour se concentrer, en bas de page, sur la mort d’une de ses plus chères clientes et amantes. Dans sa façon de raconter ainsi comment la guerre et le chaos font irruption sur les hauteurs d’un lieu luxueux, préservé dans sa neige immaculée, The Grand Budapest Hôtel fait parfois penser à La Montagne magique, roman que Thomas Mann concluait sur l’irruption de la Grande Guerre chez les riches clients du sanatorium Berghof… Retentit alors un coup de tonnerre historique, le coup de tonnerre qui fait sauter la montagne magique et qui met brutalement à la porte notre dormeur éveillé. Ahuri, il est assis sur l’herbe et se frotte les yeux comme un homme qui, en dépit de maintes admonestations, a négligé de lire les journaux. Ou, pour le dire dans les mots de Zero Mostel…

Son monde s’était évanoui longtemps avant qu’il n’y entre,

mais il en avait entretenu l’illusion pendant un petit moment.

Que peut le dandysme face au chaos ? par Jean-Marc Lalanne

Un récit endiablées entre Tintin et Indiana Jones. Réflexion complexe d’un grand styliste sur son art.

Les hasards de la distribution nouent parfois de féconds dialogues. Only Lovers Left Alive et The Grand Budapest Hotel semblent ainsi faits pour se répondre. Les deux films nous parlent de fin de règne, de crépuscule d’un monde, de deuil d’un système de valeurs tenu pour la civilisation tout à coup rudoyé par la montée de forces qui ne croient plus en ces valeurs. Les incarnations de la barbarie diffèrent cependant avec le libéralisme chez Jarmusch et le fascisme pour Anderson. Mais les réponses à la barbarie diffèrent aussi. Le dandysme d’Adam, le vampire post-grunge d’Only Lovers…est défensif. Cette posture l’accule à l’autarcie. Si le monde va à sa perte, autant fermer les volets et ne plus sortir. Le dandysme de Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), l’un des deux héros de TGBH, est au contraire absolument offensif. Son objectif conquérant est de façonner le réel à l’image de ses bonnes manières. Gérant du Grand Budapest Hôtel et gigolo à ses heures (avec de riches septuagénaires encore très actives sexuellement et ne pas rater le plan “éclair” de fellation le plus inattendu ever), il veut croire que son extrême civilité est forcément contagieuse et peut vaincre toute forme d’adversité. Même en prison, une pincée de sel dans un potage infect et un service 5 étoiles lui valent la considération de patibulaires détenus balafrés. Prestidigitateur exaltant et illuminé, metteur en scène génial de son propre monde, il parvient à y faire entrer tous ceux qu’il croise. Son exquise politesse plus qu’un signe de classe est une forme morale. Il est néanmoins un mur sur lequel vient buter cette distinction comportementale : celui dressé par l’histoire à ses heures les plus noires, le fascisme donc. La civilité de Monsieur Gustave est avalée par la faillite d’une civilisation. Non, le dandysme ne peut pas sauver durablement du chaos et c’est un dandy qui le dit, un cinéaste qui a constitué le style, le choix d’un papier peint rouge ou d’un costume vert pomme, l’abondance de petits panoramiques horizontaux maniaques ou la miniaturisation de tout en mise en ordre harmonieuse du monde. Mais la barbarie est à double détente. Il est une force dans le récit, plus destructrice que l’armée fasciste qui fusille des innocents. Ce courant délétère, qui a raison du régime fasciste comme de tout autre, qui recouvre de cendres égales la civilisation et la barbarie, c’est le temps. Le cinéma de Wes Anderson nous avait habitués à déployer spatialement le motif du labyrinthe. Le bateau de Steve Zissou, le terrier de Mr. Fox, le Grand Hotel Budapest sont de grands jeux de l’oie, où les cases s’imbriquent de façon complexe et cachent des trappes et des doubles-fonds.

Dans ce nouveau film, pour la première fois, le labyrinthe devient temporel. Le film débute aujourd’hui, puis saute en 1985, fait un bond en 1968, pour finalement trouver son rythme de croisière dans les années 30. Il se clôturera en toute logique en effectuant ce grand saut de haies temporelles à l’inverse. L’histoire est composée de mondes gigognes qui s’emboîtent, de grands systèmes (fasciste, communiste, libéral…) qui s’entredévorent, opposés mais identiques dans leur devenir-ruine. Les mondes disparaissent les uns après les autres comme on referme un éventail, et l’entropie est le sujet enfoui de ce film de prime abord acidulé et sautillant. Mais de ce progressif enlisement de tout, Wes Anderson préserve une chose : l’œuvre. Et en dernière instance se désolidarise du même coup de son personnage principal. Monsieur Gustave était un dandy ultime. Son œuvre, c’était sa vie (et inversement). Et de ce genre d’œuvre-là, rien ne perdure, sinon quelques anecdotes dans le cerveau fatigué de ceux qui lui ont survécu. Pour Zero, son fidèle lobby-boy, ce n’est pas suffisant. Comme un animal soucieux de la perpétuation de son espèce à la recherche du meilleur endroit pour pondre ses œufs, Zero, devenu vieux proprio de l’hôtel décati, voit soudain dans un jeune client écrivain (Jude Law) la possibilité d’une postérité à la grande affaire de sa vie. Il est beaucoup question d’héritages dans le film (un tableau de maître, un hôtel) mais c’est surtout d’un récit dont on hérite in fine. Le film est un acte de fécondation. Un vieil homme trouve le bon interlocuteur pour que son expérience biographique, périssable, lui survive. Et la chaîne des flash-backs emboîtés, qui nous ramène de 1932 à nos jours, où une jeune fille lit le roman The Grand Budapest Hotel, raconte ce siècle de gestation qui permet à une vie humaine de survivre à soi-même. Le dandysme de M. Gustave a bien sûr toute l’affection du cinéaste. Mais sans la figure plus grise de l’écrivain, filmé comme un petit fonctionnaire laborieux assez peu glamour, il n’en resterait rien. C’est la morale, au bout du compte assez peu dandy, du film. Face à toutes les barbaries, le travail importe plus que le style.

HÔTEL CINQ ÉTOILES par Pierre-Édouard Peillon

Wes Anderson taille une encoche imaginaire dans l’histoire du XXe siècle en s’installant dans une Europe fantasmée des années 1930. Lui, qui a toujours maintenu ses films à une distance hygiénique avec la réalité, laissant ses fantaisies bourgeonner dans des bulles méticuleusement organisées, cette immersion dans l’entre-deux guerres même si le contexte historique avance masqué sous les traits d’une fable fait figure de petite révolution. Avec ce huitième long-métrage, le Texan amorce ce qui pourrait bien être paradoxalement un tournant dans sa filmographie car si tout est, une nouvelle fois, parfaitement en place, il n’en demeure pas moins que pour la première fois les enfantillages psychorigides de Wes Anderson frôlent le surmenage. Tous ses tics formalistes et ses effets de signature en somme, tout ce qui rendait son cinéma si innocemment aimable et qui participait aux paisibles roulis de ses récits provoquent dans Grand Budapest Hôtel une confusion quasi hystérique dans ce monde où tout est, pourtant, minutieusement étiqueté, des objets aux hommes, en passant par les lieux et même les scènes. Cette manie de Wes Anderson à parsemer ses décors d’écriteaux n’est pas nouvelle, mais elle est si prégnante dans Grand Budapest Hotel qu’il en devient impossible de passer à côté d’une des ambitions premières du metteur en scène depuis ses débuts comme réorganiser le monde, y introduire l’harmonie qui lui fait souvent défaut. Encore une fois, rien ne change vraiment pour le cinéaste, mais les choses se complexifient tout de même un peu. En témoigne l’entrée dans le film qui, par le biais d’un enchâssement de narrations où trois voix-off se passent le relais, remonte le cours de l’histoire pour passer ainsi de la fin du XXe siècle au début des années 1930. À la base de cette astucieuse structure en gigogne, un écrivain vieillissant (Tom Wilkinson) nous livre, face à la caméra, la recette de sa tambouille littéraire (les auteurs n’inventent rien mais composent leurs œuvres en écoutant les histoires des autres) avant de céder la place à une version plus jeune de lui-même (Jude Law), déambulant dans les couloirs vides du Grand Budapest Hôtel. Ce dernier rentre en contact avec le mystérieux Moustafa Zero (F. Murray Abraham), propriétaire des lieux, qui propose de lui raconter comment il a hérité de l’hôtel. Et c’est ainsi que, méthodiquement, par sauts de trente ans, on passe d’une idée (la théorie littéraire du préambule) à son illustration ; du romancier au véritable personnage principal de cette histoire : Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), l’épatant concierge du palace éponyme à l’époque où cette institution vénérable (non sans rapport avec le sanatorium Berghof décrit dans La Montagne magique de Thomas Mann) connaît ses dernières heures de gloire – tout comme le continent européen qui s’apprête à basculer dans l’un de ses plus sombres épisodes.

Une fois installé le cadre des tribulations de M. Gustave (faussement accusé du meurtre d’une aristocrate dont il est l’un des potentiels héritiers), la fluidité un peu guindée du récit, semblable à celle des autres réalisations de Wes Anderson, s’emballe dans une intrigue fiévreuse, pilotée avec une frénésie inaccoutumée chez ce réalisateur habituellement friand de personnages pantouflards et de scènes filmées au ralenti. Serait-ce le contexte historique, à l’heure où une nation germanisante imaginaire s’apprête à entrer en guerre, qui impose ce sentiment d’urgence, cette tempête avant le cataclysme ? C’est assez possible, car, même si Anderson ne prend pas à bras le corps cette dimension pseudo-historique, il la laisse pousser comme des ronces menaçantes sur les bas-côtés de son intrigue (particulièrement emblématique de cette approche : la scène où le jeune Zero se rue pour apporter à M. Gustave un journal titrant en Une « Bientôt la guerre ? », tandis que cette information se trouve reléguée au second plan par un autre article annonçant la mort de l’aristocrate – drame qui lance véritablement le récit). Ainsi cerné par les flammes d’un sujet sérieux (la prise de pouvoir des Nazis, représentés ici avec la parodique « section Zig-Zag »), le formalisme du cinéaste fait front à cet assaut en doublant son contingent de tics et de bibelots vintage. Il est assez amusant de noter, au passage, que bien que Wes Anderson s’ouvre pour une fois à une forme de réalité, il applique, dans un même mouvement, une stratégie de repli sur ses marottes visuelles. Cette formidable aisance avec laquelle le réalisateur est capable de décliner son univers enfantin et loufoque dans des contextes hétéroclites (scolaire, familial, sub-aquatique, sylvestre…) se frotte cette fois intentionnellement à ses propres limites. L’abondance des détails dans la mise en scène, conjugué au rythme particulièrement soutenu, provoque une saturation qui ne saurait, malgré tout, saper l’harmonie chère à Wes Anderson. C’est que, même si Grand Budapest Hotel est marqué par une densification des images l’utilisation du format 4/3 n’y est bien évidement pas étrangère, jamais le cinéaste dandy ne se départit d’un esprit de légèreté et d’espièglerie, comme lorsque M. Gustave souligne avec sérieux, alors que son enquête pour prouver son innocence avance « The plot thickens » (l’intrigue se densifie) avant de contrebalancer cette remarque par une interrogation comique « By the way, why “thickens” ? Is it a soup metaphore ? ». À la fois prolongement, intensification et mise à l’épreuve du cinéma de son réalisateur, le film s’avère non seulement valoir pour lui-même, mais aussi pour la curiosité qu’il créé quant à comment Wes Anderson parviendra à donner suite à ce geste aussi épuisant que revitalisant.

ENTRETIEN AVEC WES ANDERSON

C’est votre premier film à se dérouler en Europe et c’est aussi votre premier film historique…Faire un film sur l’Europe, c’était le point de départ. J’ai passé beaucoup de temps en Europe au cours des dix ou douze dernières années et, plus récemment, j’ai beaucoup lu Stefan Zweig et d’autres textes à propos de l’Europe. C’est pour cela aussi que j’ai choisi un contexte historique. Mon ami Hugo et moi avions l’idée d’un personnage inspiré par quelqu’un que l’on connaît, mais nous l’avons situé dans le passé uniquement à cause de Zweig. Sans adapter une histoire de Zweig, nous avons essayé d’adapter sa personnalité d’écrivain.

Vous avez choisi une époque, mais vous avez inventé un pays imaginaire. Est-ce pour être fidèle à votre style personnel ou est-ce pour éviter des références trop directes à la Guerre, l’Holocauste ou le communisme ? Non, je pense que nous nous y référons malgré tout. Et je me fiche de mon style, je n’y réfléchis même pas. Pour moi, il y a une liberté à créer notre propre pays, et cela me donne plus d’opportunités pour utiliser des choses que j’ai lues ou que j’ai vues. Je peux tout faire rentrer de cette façon-là. En inventant notre propre version de l’Histoire, cela me permet de parler de choses qui me tiennent à cœur, mais je peux y incorporer des détails piochés n’importe où. J’ai été moi-même surpris de la manière dont tout cela s’est mélangé.

Vous dites que votre inspiration vient de Zweig, mais avez-vous aussi pensé à des cinéastes comme Von Sternberg, Lubitsch ou Billy Wilder, des cinéastes européens qui sont venus tourner à Hollywood ? J’y ai pensé, et notamment aux films que ces gens venus de Berlin, de Prague ou de Vienne tournaient à Los Angeles des histoires qui se passaient à Budapest ou Varsovie. Nous avons fait notre propre version de cela. Moi, un Américain, faisant un film en Allemagne, à la frontière de la Pologne, très près de la République tchèque, mais en en donnant ma propre vision. Nous avions une méthode étrange sur ce film, la plupart des décors ont été construits, mais ils ont été construits dans des décors naturels. Ce que vous voyez existe, mais a été modifié pour ressembler à un film hollywoodien. Lubitsch est la plus grande inspiration pour ce film, plus que les autres. Mais il y avait aussi un film de Frank Borzage, The Mortal storm, que j’ai beaucoup regardé au cours de mes recherches, et un autre de Rouben Mamoulian, Love me tonight. On dirait un film de Lubitsch, alors que ça date de 1929, avant les parlants de Lubitsch…Nous avions tout un stock de DVD que nous avons amenés en Allemagne, et toute l’équipe et le casting regardait ces films.

Comment travaillez-vous avec votre équipe technique, notamment les costumes et les décors ? Par exemple, comment avez-vous décidé des couleurs dominantes du Grand Budapest dans son époque glorieuse, le rouge, le rose et le violet ? J’ai dit au «production designer» que dans les années 30, l’hôtel devait ressembler à un gâteau de mariage, ou à un glacier. En revanche, dans les années 60, j’ai voulu des dominantes orange et vertes, semblables aux meubles en plastique de l’Amérique des années 70. Ça devait aussi renvoyer au communisme, mais ce n’était pas dans le scénario, c’est arrivé au cours de nos voyages dans cette partie du monde. C’est en étant physiquement sur les lieux que ces idées sont venues.

Considérez-vous vos comédiens comme une famille qui s’agrandit ? Comment y incorporez-vous les nouveaux, comme Ralph Fiennes ? Je considère effectivement qu’il s’agit d’une famille qui s’agrandit… Sur ce film, il y avait un très gros casting, et nous vivions ensemble dans un petit hôtel, nous mangions ensemble tous les soirs. Quand nous faisions Darjeeling Limited en Inde, nous avons vécu ensemble aussi, mais c’était un petit groupe. Cette fois, cela ressemblait vraiment à une vie de famille. Et je pense que les acteurs en parlaient entre eux, et appréciaient cette proximité. Même des comédiens que je ne connais pas depuis longtemps, comme Tilda Swinton, se sont connectés à cette façon de travailler, j’ai senti un lien très fort entre eux. Bill Murray, je le connais depuis si longtemps, mais les nouveaux étaient investis dans le film, et je leur dois beaucoup. Je connais Ralph Fiennes depuis quelques années, nous avons des amis en commun, je le voyais de temps en temps, et quand il allait tourner Coriolanus , il m’a montré un clip destiné aux investisseurs. Je lui ai demandé de jouer un passage du film, pensant qu’il allait le faire doucement. Et il l’a joué avec une incroyable puissance, alors que je n’étais qu’à quelques centimètres de lui. Je me suis dit que j’aimerais vraiment utiliser cette force-là dans un de mes films. Au bout du compte, je ne sais vraiment pas qui d’autre aurait pu jouer le rôle de Mr Gustave. C’est un rôle difficile, le personnage avait quelque de très théâtral, de flamboyant, mais je voulais qu’il ressemble à une véritable personne. Ralph est un acteur de la Méthode, il a besoin de rendre réels ses personnages, il ne veut pas sentir qu’il joue, il veut être le personnage. C’est une chance pour moi car c’est exactement ce que je cherchais…

Comment décidez-vous de l’apparence physique des personnages ? Harvey Keitel chauve, torse nu et avec des tatouages enfantins ? Les tatouages sont ceux de Michel Simon dans L’Atalante. Nous les avons juste reproduits. Je regardais le film, et je me suis dit que ces tatouages seraient parfaits pour Harvey, c’est aussi simple que cela. Même si on prévoit les costumes, le maquillage à l’avance, même si parfois lors des répétitions des idées surgissent, je ne vois pas le résultat avant d’être sur le plateau. Et sur le plateau, nous travaillons très vite. Nous faisons beaucoup de prises, mais nous les enchaînons très rapidement, et les acteurs font ce qu’ils ont à faire. C’est toujours une surprise pour moi lorsque les choses se produisent. Même si tout a l’air d’être très organisé, mes tournages sont assez chaotiques, et les acteurs prennent en charge tout cela, je deviens un simple spectateur. Ça a été le cas pour Harvey Keitel. Il est allé vivre dans la prison ! C’était une de ses demandes ; il m’a dit, je le fais mais j’ai besoin d’un certain nombre de choses. Quoiqu’il me demande, je lui dis oui. Il ne le fait pas pour faire un caprice, mais parce qu’il en a besoin, parce qu’il va s’en servir. Là, il voulait que tous les prisonniers soient avec lui pendant quelques jours dans la prison. Il faisait très froid, et nous avons dû chauffer une partie de la prison…

Vous dites que vos tournages sont chaotiques, mais sur ce film, vous avez réduit votre mise en scène à trois valeurs principales : des plans frontaux, des travellings à la dolly et des panoramiques. Pour la rendre plus sophistiquée ou plus simple ? Je ne sais pas. Dans ce film, nous avons souvent construit un décor à l’intérieur d’un décor existant. En fait, il n’y a rien de plus à voir que ce que vous voyez dans le plan. C’est une manière particulière de travailler, et cela date du film d’animation que j’ai fait [Fantastic Mr Fox], où nous ne construisions que ce dont on avait besoin.

La plupart de vos films parlent de transmission. Celui-ci l’aborde sur trois plans…La transmission par le récit de l’écrivain et de Zéro / Les règles que se transmettent le concierge et le lobby boy / L’héritage. Comment avez-vous marié tout cela ? Intéressant, intéressant. Je ne l’avais jamais entendu formuler comme ça… L’aspect «storytelling» de cette transmission est directement lié à Zweig, c’est une affaire de livre, un concept littéraire. Zweig fait souvent cela : un homme rencontre un autre homme et cet autre homme lui raconte une histoire. Il le fait dans presque toutes ses nouvelles. Et ça m’a beaucoup inspiré, cela stimule l’attention du spectateur en lui demandant de prendre un moment pour écouter tranquillement un récit. C’est comme un ancien rite culturel. C’est ce que j’ai pris en premier chez Zweig, même si j’ai emprunté dans ses mémoires des observations sur son époque. Ça devait être le début du film, sans trop savoir pourquoi. Ensuite, il y a les leçons et les codes transmis par Mr Gustave au lobby boy ; Mr Gustave pense vivre dans un monde à l’agonie, et Zweig avait aussi ce sentiment, il regardait la culture à laquelle il croyait et pour laquelle il vivait disparaître. C’était trop pour lui, il ne pouvait pas continuer. Dans notre cas, Mr Gustave se choisit une sorte d’héritier, non pas seulement pour poursuivre son travail, mais pour lui transmettre ses valeurs. C’est comme un manifeste. Quant à l’héritage, dans cette histoire-là, il n’est pas transmis par le sang, mais par un choix. Si j’étais un professeur de droit ou de philosophie, je dirais sans doute que ce n’est pas une mauvaise chose ! En tout cas, je le vois comme une métaphore des autres formes de transmission dans le film… Je ne sais pas trop comment conclure cette discussion, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir !