Une voiture attend, deux hommes armés surgissent, montent, leur ” Driver ” accélère…Vous voilà parti pour la énième course à la poursuite impossible de dépasser ” Bulitt “…Mais surprise au premier virage elle s’arrête pour nous laisser découvrir la plus étrange et réussie poursuite urbaine…Elle filera ensuite dans la nuit, zigzagant tel Pacman sur la grille de Los Angeles pour semer ses poursuivants. Arrivée sur le parking d’un stade, la Chevy Impala grise s’arrête. Le ” Driver ” en descend et, casquette des Dodgers vissée sur la tête, s’en va réintégrer le flux compact des anonymes. Mission accomplie en cinq minutes chrono, le temps d’une séquence parfaite, d’une pureté machinique que n’aurait pas reniée Michael Mann.

Un bloc de granit sans faille

par Jacky Goldberg

Une bobine plus tard, le même conducteur Ryan Gosling, minéral mais comme extrait d’une roche en fusion encore brûlante et friable fonce à toute bringue sur la L. A. River, ce fameux fleuve bétonné et asséché qui a servi de décor à Terminator 2 pour une scène jumelle de celle-ci. Et c’est ici à nouveau un presque robot qui veille sur la veuve et l’orphelin assis à ses côtés. Retentit alors une chanson du groupe College, envoûtante, où une phrase se répète en boucle…A real human being and a real hero. Le film Drive tient dans ces quelques paroles…L’histoire d’un type sans nom, sans passé, sans famille, sans trajet propre, rien d’autre qu’une fonction, qui ne rêve que d’une chose, être un “vrai être humain” en même temps qu’un “vrai héros”…

…Il n’est a priori pas d’ambition plus classique que celle-ci pour un personnage de fiction américaine, fût-elle mise en scène par un Européen, en l’occurrence le Danois Nicolas Winding Refn. Pourtant, c’est ici moins la nature de ce qu’il faut devenir qui importe que son authenticité, être un humain et un héros, soit, mais encore faut-il qu’il soit vrai. Que la surface bidimensionnelle de l’écran soudain se couvre de chair, se gonfle d’affects. C’est dans cette aspiration que le film passionne, touchant au plus juste un certain état du héros contemporain, flottant et fonceur, incertain et sentimental, de John Dillinger à Jason Bourne, de Jack Bauer à Dom Cobb.

Structuré par sa BO néo-eighties, le film se cale ainsi, pendant une quarantaine de minutes, sur les pulsations sentimentales de son héro wannabe real. Dans cette première partie, le réalisateur qui nous avait jusqu’ici habitués à une certaine emphase stylistique dans Bronson et Le Guerrier silencieux, réalise une série B impeccable, au cordeau, sans un mot ni un plan de trop, laissant volontairement flotter son intrigue mafieuse pour mieux prendre le temps de filmer des visages et des sentiments, magnifiquement incarnés en particulier par Carey Mulligan et Albert Brooks…

…Un second film commence ensuite, lorsque les rets du film noir se replient sur notre samaritain au blouson scorpion obligé de déployer une violence ultra-graphique pour sauver sa peau. Tout aussi virtuose mais quelque peu étouffante de maîtrise, cette seconde partie ressemble plus au style que l’on connaît…Musclé, carré, tonitruant, for men only. La musique se fait plus abstraite, le héros redevient cette machine à exécuter un plan, et le goût du sang vient peu à peu masquer tous les autres. Si l’on peut regretter que la parenthèse bucolique se referme un peu vite, on reste impressionné par la mise en scène de NWR, bloc de granit sans faille ou presque qui, à la façon d’un Paul Verhoeven, augure d’un bel avenir de maverick européen à Hollywood.

L’homme d’un film…DRIVE !

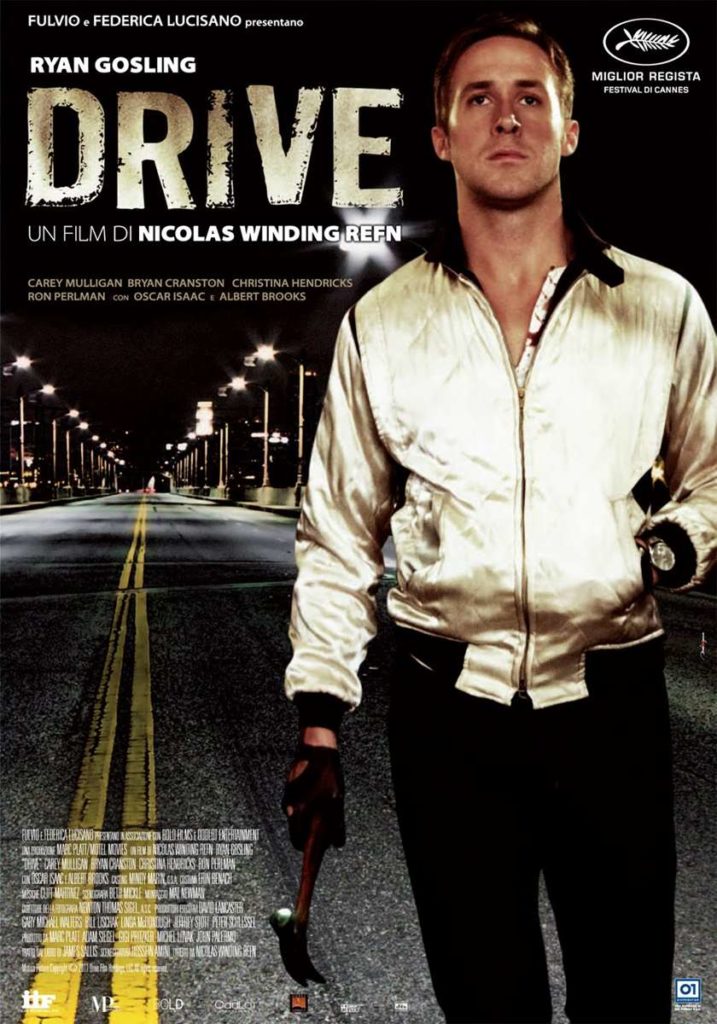

La veste blanche flanquée d’un scorpion, qu’arbore le Driver, a été dessinée par la costumière et Ryan Gosling. Durant le tournage du film, plus de treize vestes ont été utilisées. Au final, l’acteur en a gardé une. Le film a été présenté en sélection officielle lors du Festival de Cannes 2011.

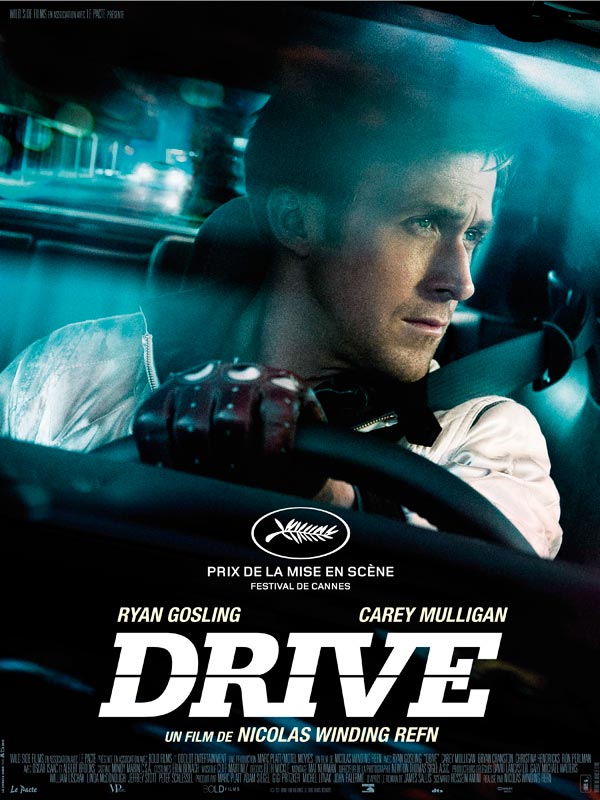

Nicolas Winding Refn…Prix de la mise en scène Cannes 2011.

Carey Mulligan a tout fait pour obtenir le rôle d’Irène. Après avoir vu Bronson, j’ai envoyé un e-mail à mon agent pour lui dire que je voulais travailler avec quelqu’un comme Nicolas Winding Refn, sans savoir que ce projet était sur le point de voir le jour. Lorsque j’ai reçu le scénario trois semaines plus tard, je suis tombée amoureuse de cette histoire et j’ai fait des pieds et des mains pour décrocher le rôle. Le réalisateur Au départ, je cherchais une actrice latino-américaine. J’en ai rencontré beaucoup, célèbres ou inconnues, toutes très douées, mais quelque chose clochait. Je n’avais pas vu les films de Carey, mais à la minute où elle a franchi la porte, je savais que nous tenions notre Irène.

Bryan Cranston et Christina Hendricks sont parmi les acteurs phares de la chaîne de télévision américaine AMC. Grâce à leurs séries télévisées Breaking Bad et Mad Men, ils figurent parmi les comédiens les plus connus du petit écran. Bryan Cranston est la première personne à laquelle le réalisateur a fait appel pour interpréter Shannon. Nicolas Winding Refn explique Après avoir réuni les financements pour le film, on m’a demandé qui je voyais en plus de Ryan pour la distribution. Je tenais vraiment à engager Bryan. Il fait partie de ces acteurs d’exception ; il met tellement de lui-même dans un personnage.

RYAN GOSLING 25 ans de carrière / 25 films.

Nicolas Winding Refn, parle de votre première rencontre comme d’un rencard bizarre. Ça ressemblait à un rencard…mais qui aurait mal tourné. Nicolas paraissait s’ennuyer, comme s’il avait eu envie d’être partout sauf là. Du coup, je n’avais pas envie d’être là non plus. C’était très bizarre. En me donnant ce script, mon producteur, m’avait donné l’opportunité de choisir le réalisateur que je voulais. Une première pour moi. Lorsque j’ai vu Le guerrier silencieux, de Nicolas, une scène m’a particulièrement marqué. Le film est incroyablement poétique et, soudain, Mads Mikkelsen se jette sur un de ses compagnons pour l’éviscérer. C’est tellement choquant que ça en devient presque comique. Tout le monde dans la salle s’est mis à rire. C’est ce qui m’a attiré, cette idée qu’il était possible de faire un film artistique qui se prenne au sérieux tout en sachant se moquer de lui-même. En discutant avec Nicolas, j’ai découvert que le film qu’il aimait le plus regarder avant d’aller à l’école, le matin, c’était Massacre à la tronçonneuse. Sa mère était très inquiète.

Finalement, comment avez-vous réussi à briser la glace ? Nous avons fini de dîner sans beaucoup parler. En prenant la voiture pour partir, la radio passait “Can’t Fight This Feeling”, de Reo Speedwagon. Et Nicolas s’est mis à chanter. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il aime cette chanson. Moi, j’adore la pop et les films des années 80. Là, Nicolas me dit “Ce film, c’est l’histoire d’un mec qui roule dans sa caisse la nuit et écoute de la pop. J’ai su qu’on était sur la même longueur d’onde car Drive est moins un film de cascades que sur la conduite, la transe que l’on ressent au volant.

C’est donc le sens de la mise en scène extrêmement stylisé qui vous a attiré vers lui ? Aucun de ses films ne se ressemble. La préparation a été simple. Nous nous baladions en voiture avec Nicolas, la nuit, en écoutant de la musique. Nous avons regardé aussi les films de John Hughes. L’innocence et le romantisme exacerbé correspondaient bien à mon personnage.

Comment envisagiez-vous les éruptions de violence de Drive ? Exactement comme ce que j’avais trouvé dans l’extrême et subite violence du Guerrier silencieux… Je crois que mon personnage en avait besoin. Il ressent un vide abyssal et il essaie de faire quelque chose de bien avec sa part de noirceur.

Drive pourrait-il être ce film d’action revisité selon vos propres critères ? C’est absolument ça. Je ne suis pas certain que faire un blockbuster m’intéresserait vraiment. Mais j’ai envie de croire qu’un film comme Drive peut être aussi spectaculaire, et qu’il est possible de faire d’un film d’art un blockbuster.

Comment construire un personnage à partir de si peu ? On cherchait des symboles. La musique en premier lieu Purple Rain, en particulier, nous a servi de guide. Puis on a trouvé le symbole du scorpion qui est sur le blouson que je porte. Un symbole vide de sens si vous n’y croyez pas. Lorsque je le mettais, c’était presque comme si j’enfilais un costume de super héros.

Êtes-vous délibérément attiré vers ce genre de personnage énigmatique ou cela tient-il à quelque chose que les réalisateurs perçoivent en vous ? Avant de tourner, je venais de terminer la promotion de Blue Valentine. Quand ça a été fini, j’en avais assez de parler. Je l’ai donc dit à Nicolas, qui trouvait que ce quasi-mutisme correspondait bien à mon personnage. Tous les jours, on retirait des dialogues du script.

Blue Valentine est un film très intense émotionnellement. Parfois, quitter un rôle ressemble un peu à un exorcisme. Lorsque le film est achevé, c’est comme si le personnage vous quittait. Il vous possède et subitement il disparaît.

Vous êtes aussi un musicien de jazz. Une autre expression ? La musique est entrée dans ma vie un peu par accident. Avec un de mes amis, on voulait jouer dans une sorte de pièce pour enfants de Robert Wilson. Ça coûtait pas mal d’argent et on ne trouvait personne pour nous financer. Alors on s’est dit que si on faisait un disque, on pourrait raconter cette histoire en musique. Tout est parti de là. J’ai découvert une autre façon d’être créatif.

Quand avez-vous compris ce qu’était vraiment ce métier ? Je ne le sais toujours pas. C’est ce qui le rend si intéressant à mes yeux. Je ne comprends pas ce métier et je comprends encore moins ce qui me pousse à le faire. Le plus important, pour moi, est d’être ami avec le réalisateur. Il n’y a qu’en étant en confiance que l’on arrive à quelque chose. C’est excitant d’être à ce moment de ma carrière où je retrouve des réalisateurs avec lesquels j’ai déjà tourné. J’ai hâte de retrouver Derek Cianfrance le réalisateur de Blue Valentine pour The Place Beyond the Pines.

D’où vient ce désir de réaliser ? Les choses qui me touchent le plus ou qui me marquent intensément sont les films, pas les interprétations. Le ton d’un film résonne plus en moi. J’ai vu Blue Velvet quand j’avais 14 ans et ce n’est pas tant la force des personnages qui m’a marqué que le film en lui-même…Disney World a eu une grande influence dans ma vie. J’y ai travaillé quand j’étais enfant et j’ai développé une légère obsession. Walt Disney m’a toujours fasciné. Il a eu la vision de ce parc et l’a réalisé. C’est comme si on se promenait au cœur de son imaginaire. C’est le genre de personne que j’ai tendance à admirer. C’est pour cela que devenir réalisateur me semble aussi naturel.

UN COUP DE MAITRE par Alice Leroy

Deuxième long-métrage du réalisateur danois Nicolas Winding Refn à Hollywood, Drive est un coup de maître qui confirme le talent de son auteur. Révélé avec Pusher en 1996, premier volet d’une trilogie devenue culte, remarqué à Sundance en 2003 avec Inside Job, puis en 2008 avec Bronson, le réalisateur danois s’est aventuré dans des genres très divers, sans cependant jamais se départir d’un regard âpre sur des sociétés humaines rongées par la violence et la haine. Il investit ici l’univers du polar urbain dans une nuit sans fin d’un Los Angeles qui n’a rien à envier à ceux d’un Friedkin ou d’un Carpenter. Conformément aux codes du genre, l’intrigue y est aussi canonique que liminaire avec la figure solitaire et peu affable, du driver (Ryan Gosling) qui n’est jamais désigné par un nom. Il est cascadeur sur des plateaux de tournage ou mécano dans le garage de son mentor Shannon (Bryan Cranston) le jour, et pilote au service de braqueurs la nuit. Circulant d’un monde à l’autre dans une ville où la fiction hollywoodienne le dispute au réel criminogène, il met un terme à cette routine bien rodée le jour où il croise sa jeune voisine Irene (Carey Mulligan) et son petit garçon. Le temps d’ébaucher la possibilité d’une vie nouvelle à eux trois, le mari d’Irène est bientôt libéré de prison et de retour chez lui. Sommé par ses anciens co-détenus de rembourser une dette qu’il a contractée pour sa protection en détention, il demande l’aide du driver pour braquer un prêteur sur gage à la périphérie de la ville. Mais rien ne se passe comme prévu.

Tiré du roman éponyme de James Sallis, Drive a d’abord été adapté pour le cinéma avant que l’acteur Ryan Gosling suggère le nom de Nicolas Winding Refn pour sa réalisation. À l’image, le directeur de la photographie Newton Thomas Sigel, dessine une ville sombre, coincée entre l’océan et le désert, trouée de néons blafards et parcourue de voies rapides. L’univers stylisé du film n’est pas un pur exercice plastique mais détermine un territoire urbain qui n’est plus à la mesure de l’humain mais à celle de la voiture, garages souterrains, parkings, rues et pistes de courses constituent le cadre de l’action. La séquence d’ouverture, d’une grande virtuosité, présente ainsi le personnage principal au beau milieu d’une course-poursuite avec la police à travers la ville, guidé par les CB du LAPD et par les commentaires radio du match de football dont l’issue, avec le flot de supporters quittant le stade, lui fournira une échappatoire. Sur un morceau aux accents eighties du Français Kavinsky, l’alternance de plans fluides sur le bolide et de vues aériennes de la ville plongée dans l’obscurité inscrit le film dans l’héritage des premiers Michael Mann, et en particulier du Chicago de Thief (1981). Soulignons par ailleurs la qualité de la bande son du film, nappes électroniques acides qui rappellent l’univers de Kraftwerk et accompagnent les mouvements de caméra dans une sorte de transe…

…La séquence de l’ascenseur, appelée à marquer les esprits, est à cet égard symbolique de l’usage combiné du ralenti et d’une musique extatique avec des scènes d’une violence inattendue. Mais la plus grande qualité du film réside dans son casting. Rôle principal, Ryan Gosling venu du cinéma indépendant, ex-professeur toxicomane dans Half Nelson, et séducteur sympathique dans Blue Valentine, campe ici un personnage dont le laconisme évoque Ryan O’Neal dans The Driver de Walter Hill (1978). Un film à l’intrigue tout aussi anecdotique dans lequel l’acteur ne prononce pas plus de 350 mots. Pourtant Gosling joue intelligemment du mystère ambigu de son personnage…Cure-dent savamment disposé au coin des lèvres, il n’a pas la virilité abrupte d’un James Caan, d’un Kurt Russell ou d’un Steve McQueen. Affublé d’un blouson marqué d’un scorpion doré sur le dos, il renvoie aux icônes gays de Scorpio Rising de Kenneth Anger, qui privilégiait lui aussi la musique aux dialogues. Son visage lisse et son regard candide jurent avec les faces burinées des malfrats qu’il affronte, le mafieux Bernie Rose, interprété par l’humoriste Albert Brooks dans un registre inattendu, et son acolyte Nino, l’inimitable Ron Perlman, gueule cassée des films de Jeunet remarquable ici dans le rôle d’une belle ordure.

Ce qui frappe dans le casting de Drive, ce sont ces rôles à contre-emploi, comme si Winding Refn s’était amusé à prendre de court les attentes du spectateur avec la douce Carey Mulligan, a priori peu crédible en mère célibataire mariée à un détenu, est à l’opposé de la bombe latino que le script suggérait et donne un relief particulier au drame intime qui se joue entre elle et le driver, la pulpeuse Christina Hendricks, héroïne impeccable de la série Mad Men, est ici attifée comme une vulgaire pétasse dont les rondeurs n’ont plus grand-chose de sexy. Autre prestation remarquable, celle de Bryan Cranston (génial Walter White de Breaking Bad), qui incarne avec une rugosité mâtinée de tendresse le mentor du driver et son employeur au garage où il est mécanicien.

Depuis l’épopée sombre et nihiliste du Guerrier silencieux, Nicolas Winding Refn a l’air de rechercher l’abstraction de personnages qu’il réduit à une telle épure qu’ils n’en sont même plus des archétypes. Sans nom, sans attaches et sans bonne parole à proférer, le pilote de Drive n’est pas si loin du « One-Eye » campé par Mads Mikkelsen dans Le Guerrier silencieux et échappe ainsi au piège verbeux qui théâtralisait à l’excès la mise en scène de Bronson. Nul doute que le réalisateur danois est parvenu avec Drive à une forme d’absolu qui méritait amplement un prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes.