Les années 1980 n’était pas un mirage et nos corps en gardent la trace. Maintenant, en revanche, ma vie est simple, je lis, je regarde des films, j’écoute de la musique, je me promène. Rien d’autre. Et je fais des films. La partie la plus importante de ma vie et presque la seule partie importante de ma vie actuelle, c’est d’écrire et de filmer. Si je lis, si je marche, si j’écoute de la musique et si je vois des films, c’est pour nourrir les histoires que je raconte.

Maintenant, il n’existe que le cinéma.

Pedro ALMODOVAR

Mythologie de la vie…Merci le cinéma ! par Serge Kaganski

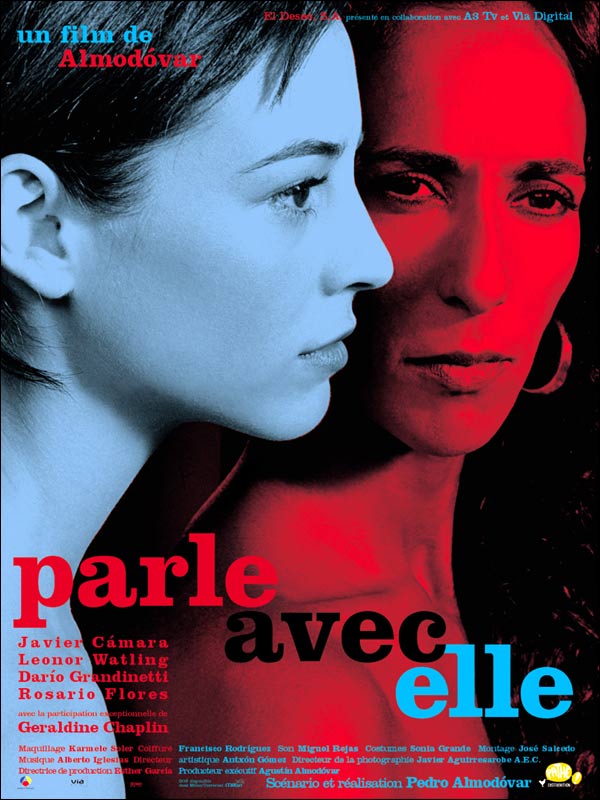

Un chef-d’œuvre, entre feuilleton et mélodrame. Parle avec elle est un ample chant mélancolique sur la chair et l’esprit, le désir et les sentiments, la foi et la folie, l’art et la mort. Où le style n’écrase jamais le propos, mais le sert et le rehausse. A chaque film, Pedro Almodóvar gravit un échelon dans la beauté. Depuis La Fleur de mon secret, borne amorçant un virage postmovida, les couleurs pétantes se sont adoucies, les décors pop art se sont faits plus discrets, l’humour hénaurme du Madrilène s’est manifesté à doses plus homéopathiques, sans pour autant renier les acquis précédents. Et tout ce qui laissait indifférents les détracteurs d’Almodóvar qui ne voyaient dans ses films qu’un cinéma de surface trop clinquant, tout ce bric-à-brac rigolo et coloré s’est atténué au profit d’une vision plus mélancolique et secrète, se déployant avec une amplitude et une profondeur aux confins du pur mélodrame. Après La Fleur de mon secret, le très beau En chair et en os et le succès international mérité de Tout sur ma mère ont creusé cette veine de plus en plus mature et doucereusement amère, pour en arriver aujourd’hui à Parle avec elle, qui ressemble étrangement à un chef-d’œuvre. Tout commence par une représentation du spectacle de Pina Bausch, Café Müller, deux femmes sont en train de tomber, deux hommes tentent d’empêcher, ou au moins, d’adoucir leur chute. Parfait résumé conceptuel et chorégraphique du film à venir on s’en rendra compte plus tard. Contrechamp vers la salle, deux hommes assistent au spectacle, l’un pleure, l’autre pas. Deux réactions face à une émotion esthétique…Deux personnalités, deux natures, deux attitudes, deux personnages de cinéma. On pense que ces deux spectateurs forment un couple…Mais ce sont de simples voisins d’un soir, réunis par le cadrage voilà l’une des nombreuses fausses pistes du film. L’un, Benigno, est infirmier, l’autre, Marco, est journaliste-écrivain. L’un s’occupe d’Alicia, une patiente dans le coma, avec un soin dépassant le minimum syndical. L’autre tombe amoureux d’une torera rencontrée au cours d’un reportage. Notons au passage que Lydia, la torera, est jouée par une certaine Rosaria Flores avec ses traits androgynes, sa beauté rugueuse, elle a du chien et tranche avec les poupées lisses et parfaites en vogue dans le cinéma hollywoodien ou le mannequinat international. Emblématique des castings d’Almodóvar, elle résume l’attitude du cinéaste face aux schémas dominants.

En une vingtaine de minutes, Almodóvar nous livre une somme d’informations, de virages narratifs et d’ellipses temporelles, autant de pistes pour lancer des dizaines de films possibles, le tout à la vitesse d’une telenovela ayant rompu tous ses freins. Cette générosité du récit emballe et déstabilise en même temps le spectateur, tout en préservant le mystère du film quelle direction va-t-il prendre puisqu’il semble s’engager sur dix routes différentes ? Encornée par un toro, Lydia se retrouve à son tour dans le coma. L’hôpital réunit Benigno et Marco au chevet d’Alicia et de Lydia. Les deux hommes réagissaient différemment au spectacle de Pina Bausch ? Ils adoptent une attitude opposée face à la mort. Marco est cartésien, matérialiste, sans doute athée, pour lui, si le corps de Lydia ne répond plus, c’est qu’elle est définitivement morte. Benigno, lui, est « croyant » Alicia a beau ne pas bouger, tant que certaines de ses fonctions biologiques continuent, il la considère comme vivante. Alors Benigno la dorlote, lui parle comme si elle l’entendait, la chérit comme l’amour de sa vie. Benigno est sans doute une sorte de mystique, qui croit en l’âme et à l’invisible. Quand Benigno rêve, Almodóvar matérialise le songe par un trésor de faux film muet, L’Amant qui rétrécit, un bijou mélangeant fantastique des origines et burlesque œdipien. Mais cet intermède ne cache-t-il pas la part la plus tordue du bénin Benigno ? Fétichiste amoureux d’une poupée gonflable, nécrophile entiché d’une morte ? Benigno est certes plus avenant que le Bates de Psycho, mais plus amoureux détraqué que le Scottie de Vertigo. Une folie rose et noire. C’est une des nombreuses et magistrales ambiguïtés du film. Car si Marco et Benigno s’opposent, c’est aussi qu’ils se complètent, qu’ils ont éventuellement quelque chose à s’offrir. Benigno peut injecter à l’autre un peu de sa croyance, de sa légèreté. Et le cartésien Marco peut ramener l’amoureux fétichiste vers des réalités plus terrestres. Le ciel et la terre, la parole et la chair, le spirituel et le matériel, les flux d’énergie impalpables et les corps tangibles…Almodóvar ne choisit pas, mais entremêle ces yin et yang. Le corps est ici omniprésent, dans tous ses états avec les chorégraphies de Pina Bausch, rituels tauromachiques, chair inerte réduite à ses fonctions humorales. Mais ces corps ne seraient rien sans la transmission de flux émotionnels invisibles…De Pina Bausch à Benigno et Marco, de Caetano Veloso à Marco et Lydia, de Lydia à Marco, de Benigno à Alicia, de Marco à Benigno, des regards et des paroles agissent. Almodóvar enveloppe tous ces motifs dans une forme qui n’a jamais été aussi élégamment dosée, aussi appropriée. Car le style n’écrase jamais le propos, mais le sert et le rehausse…Beauté dépouillée des cadrages, souplesse des mouvements, fluidité des enchaînements, jeux des regards accompagnent la circulation des histoires et des sentiments. Sans oublier le rôle essentiel d’Alberto Iglesias, dont la musique mélancolique et voluptueuse constitue un élément majeur des mises en scène d’Almodóvar depuis La Fleur de mon secret.

Parle avec elle est une ronde de transfusions diverses, successives et réciproques, le sang vital étant tour à tour l’amitié, l’amour, la parole, la transfiguration artistique…Cette sève irrigue les personnages du film, et le film lui-même. Car le premier et ultime bénéficiaire de cette charade d’énergies, c’est le spectateur, qui ressort de la salle régénéré par tout ce que Parle avec elle lui a donné à voir, à ressentir et à penser.

46 ans de cinéma et 22 films après.

Mes préférés…

UNIVERS ALMODOVARIEN par Raphaël Le Toux-Lungo

Dans son film Parle avec elle Almodóvar nous livre une somme d’informations, de virages narratifs et d’ellipses temporelles, autant de pistes pour lancer des dizaines de films possibles, le tout à la vitesse d’une telenovela ayant rompu tous ses freins. Cette générosité du récit emballe et déstabilise en même temps le spectateur, tout en préservant le mystère du film quelle direction va-t-il prendre puisqu’il semble s’engager sur dix routes différentes ?

Encornée par un toro, Lydia se retrouve à son tour dans le coma. L’hôpital réunit Benigno et Marco au chevet d’Alicia et de Lydia. Les deux hommes réagissaient différemment au spectacle de Pina Bausch ? Ils adoptent une attitude opposée face à la mort. Marco est cartésien, matérialiste, sans doute athée, pour lui, si le corps de Lydia ne répond plus, c’est qu’elle est définitivement morte. Benigno, lui, est « croyant » Alicia a beau ne pas bouger, tant que certaines de ses fonctions biologiques continuent, il la considère comme vivante. Alors Benigno la dorlote, lui parle comme si elle l’entendait, la chérit comme l’amour de sa vie. Benigno est sans doute une sorte de mystique, qui croit en l’âme et à l’invisible. Quand Benigno rêve, Almodóvar matérialise le songe par un trésor de faux film muet, L’Amant qui rétrécit, un bijou mélangeant fantastique des origines et burlesque œdipien. Mais cet intermède ne cache-t-il pas la part la plus tordue du bénin Benigno ? Fétichiste amoureux d’une poupée gonflable, nécrophile entiché d’une morte ? Benigno est certes plus avenant que le Bates de Psycho, mais plus amoureux détraqué que le Scottie de Vertigo. Une folie rose et noire.

C’est une des nombreuses et magistrales ambiguïtés du film. Car si Marco et Benigno s’opposent, c’est aussi qu’ils se complètent, qu’ils ont éventuellement quelque chose à s’offrir. Benigno peut injecter à l’autre un peu de sa croyance, de sa légèreté. Et le cartésien Marco peut ramener l’amoureux fétichiste vers des réalités plus terrestres. Le ciel et la terre, la parole et la chair,le spirituel et le matériel, les flux d’énergie impalpables et les corps tangibles…Almodóvar ne choisit pas, mais entremêle ces yin et yang. Le corps est ici omniprésent, dans tous ses états avec les chorégraphies de Pina Bausch, rituels tauromachiques, chair inerte réduite à ses fonctions humorales. Mais ces corps ne seraient rien sans la transmission de flux émotionnels invisibles…De Pina Bausch à Benigno et Marco, de Caetano Veloso à Marco et Lydia, de Lydia à Marco, de Benigno à Alicia, de Marco à Benigno, etc., des regards et des paroles agissent. Almodóvar enveloppe tous ces motifs dans une forme qui n’a jamais été aussi élégamment dosée, aussi appropriée. Car le style ici n’écrase jamais le propos, mais le sert et le rehausse…Beauté dépouillée des cadrages, souplesse des mouvements d’appareil, fluidité des enchaînements, jeux des regards accompagnent la circulation des histoires et des sentiments. Sans oublier le rôle essentiel d’Alberto Iglesias, dont la musique mélancolique et voluptueuse constitue un élément majeur des mises en scène d’Almodóvar depuis La Fleur de mon secret.

Le parcours d’Almodóvar est l’un des plus atypiques de l’histoire du cinéma. Il répond à un contexte unique, celui de la fin du franquisme et de l’explosion de la Movida. Issu d’une famille pauvre de paysans de la Mancha, Almodóvar aura été un autodidacte en tout. Aucune école, aucune formation spécifique ne seront à la base de sa formation. Son apprentissage, c’est celui de la vie et de la salle obscure. À 16 ans, après avoir passé son enfance dans des écoles religieuses, il se rend à Madrid pour faire du cinéma. Il y vivra de petits boulots avant de décrocher une place au PTT espagnol. Il y restera douze années où il fera preuve d’une véritable frénésie de création, travaillant le jour et tournant la nuit des films en super-8, des romans-photos, écrivant scénarii et nouvelles underground (créant à l’occasion le personnage culte de Patty Diphusa, à l’origine de son seul livre à l’heure actuelle). Travesti avec son ami MacNamara, ils forment aussi un groupe de punk nommé «Almodóvar y MacNamara», qui déchaîne les nuits madrilènes avec ses chansons qui font l’apologie de la drogue ludique et du sexe dans tous ses états.

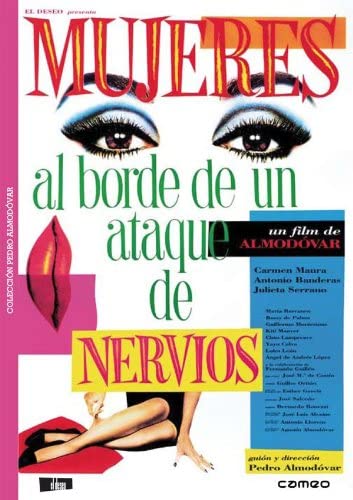

Almodóvar devient ainsi très vite une figure incontournable de la Movida émergente. Mais il n’en n’oublie pas moins son intérêt principal, le point où convergent ses obsessions: le cinéma. De 1974 à 1978, il ne tourne pas moins de douze films en super-8, courts métrages pour la plupart, parmi lesquels apparaissent le notable trailer de Who’s Afraid of Virginia Woolf ? où Almodóvar moustachu y reprend le rôle titre d’Elizabeth Taylor, ainsi que son premier long métrage Folle… Folle… Fólleme Tim!, qui marque aussi sa première collaboration avec son actrice la plus fétiche, Carmen Maura. Cette partie de l’œuvre est la seule véritable formation d’Almodóvar. Les choses deviennent sérieuses avec la réalisation de Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier en 1980. Almodóvar y continue son exploration de la faune de la Movida. Le film capte, à la façon de la trilogie Heat, Flesh, Trash de Paul Morrissey, pour son aspect réaliste et fauché, la liberté qui souffle alors sur l’Espagne avec une drôlerie proche de la farce et un vrai sens de la provocation. Flic violeur, junkie, concours de la bite la plus longue, scatologie, homosexualité, le cinéaste n’a aucun tabou et fustige clairement la morale franquiste. Almodóvar agitateur, image qu’il n’abandonnera jamais vraiment. Même assagi, les sujets restent crus et les personnages continuent à parler de sexualité, à consommer des drogues et à avoir des pratiques physiques des plus originales. Ainsi, Agrado, dans Tout sur ma mère, qui pratique la fellation par bonté d’âme, ou les relations sexuelles voyeuristes Kika/Ramón dans Kika. La liberté acquise par Almodóvar à cette période, mais aussi par tout un peuple, le cinéaste ne s’en détachera jamais. Mêlée à l’humour, elle lui permettra d’aborder les sujets les plus délicats et les plus forts.

Avec le temps, son style évoluera vers plus d’émotion. Les sujets choquants…Viol, Homosexualité, Franquisme resteront toujours centraux avec un style plus suggestif, plus pudique. Dans Parle avec elle le viol est elliptique, métaphorique et représenté par une citation intratextuelle avec le film dans le film que va voir Benigno L’Amant qui rétrécit. Sa représentation est strictement voilée et d’une surprenante économie de moyens pour le cinéaste. Une vraie leçon de suggestion, qui permet au-delà du choc de l’acte de permettre une intense émotion inédite chez le réalisateur, qui n’est pas exempte non plus d’un certain malaise.

L’homosexualité, devient ici latente, plus que frontale. À travers le personnage de Marco notamment. En effet, ce dernier voit apparaître dans ses rêves un beau nageur, est amoureux d’une torero et entretient une amitié particulière avec Benigno. L’homosexualité devient sensibilité, et dessine les mystères du personnage par petites touches accumulées. Elle y est plus son affaire que celle du spectateur. C’est aussi la volonté du cinéaste de nous faire prendre différentes fausses pistes. Derrière « Lydia et Marco », « Alicia et Benigno » ou « Marco et Alicia », se tisse l’intrigue la plus importante, celle de Benigno et Marco, une histoire d’amitié ambiguë. La Movida est aussi l’occasion pour Almodóvar de se donner un espace et un temps: l’Espagne et ses évolutions culturelles. Si la Movida est le cœur de ses deux premiers films, le cinéaste, dès Qu’est ce que j’ai fait pour mériter ça ?, s’en détache clairement pour filmer le portrait d’une famille de prolétaires vivant dans une sombre banlieue madrilène. Même si le regard reste le même, généreux et sans complaisance, drôle et fantaisiste, un réalisme social assez dur fait ici son apparition. Almodóvar est un cinéaste qui, bien que fasciné par le cinéma et les références, n’en n’oubliera jamais la réalité sociale et culturelle de son pays. Car le cinéma chez Almodóvar n’est jamais donné en temps que tel, il est la vie même. Chacun des films du cinéaste s’ancre ainsi dans son époque comme en témoignent encore Kika et sa réflexion sur les médias et la télé ou la réalité du sida dans Tout sur ma mère. Témoin du monde qui l’entoure, tout en étant éloigné d’une réflexion post-modernisme et d’une morale de l’art pour l’art. Dans son cinéma, la vie conserve ses droits. La dimension sociologique n’est jamais évacuée totalement et le cinéaste se révèle au fil des années un très grand observateur de la vie quotidienne. La Movida réapparaîtra dans La Mauvaise Éducation, mais sous la forme d’une reconstruction historique, premier retour d’Almodóvar sur la période originelle qui l’aura vu devenir cinéaste.

Pour Almodóvar le cinéma fait partie intégrante de la vie. et ne forme qu’un…Le cinéma oriente sa vie et vice versa. Cette fusion vie/cinéma se retrouve à tous les niveaux. Un grand fantasme qu’il partage avec Fassbinder, comme lui, il a filmé sa mère et ses compagnes à plusieurs reprises. Dans la réalisation, la conception, comme dans les histoires et la vie que partagent comédiens et réalisateur. Car il existe une planète Almodóvar. Il a réussi à créer, comme pendant l’âge d’or d’Hollywood, une véritable mythologie à partir de ses films.

Une mythologie liée à la création, par ses comédiens fétiches, ses techniciens, mais une mythologie qu’il exploite même au sein de ses films avec des personnages ou des figures récurrents, la tauromachie, les actrices, les travestis, les mères possessives…Mais la vie avant tout doit pouvoir affecter la création du film en une sorte de work in progress. Cinéaste de l’écrit, Almodóvar a toujours été sensible aux évolutions qui s’opèrent sur ses tournages. L’exemple de ces changements au moment du tournage reste le travail fait sur La Loi du désir. Dans ce film, le personnage qu’interprète Carmen Maura devait n’être qu’un rôle secondaire mais, devant les difficultés rencontrées par Almodóvar avec Eusebio Poncela, elle est devenue « d’une manière tout à fait inattendue, la représentation du désir et le véhicule de ce que je voulais dire et raconter. Finalement La Loi du désir est quand même un de mes films préférés, même si ma projection personnelle est malheureusement ce qui tombe le plus à côté. » Si le film existe, c’est justement grâce à ce mélange de vie et de cinéma et à une parfaite connivence avec les protagonistes qui participent à l’œuvre. Il faut aussi noter la relation qui le lie particulièrement à Carmen Maura, l’actrice qui aura tourné le plus de films avec lui et donné des prestations des plus hallucinées. Son dernier film, Volver ne marque-t-il pas aussi le retour de l’actrice de toujours avec qui il n’avait pas tourné depuis Femmes aux bords de la crise de nerfs ? Ses actrices, les chicas d’Almodóvar, sont toutes marquées au fer rouge de l’empreinte du cinéaste. Marisa, Rossy, Victoria, Veronica, Bibi et autres Penélope sont toutes des créatures de leur auteur démiurge. Le travail que met en place le réalisateur avec ses comédiens rejoint cette logique. Comme il l’explique à propos de sa collaboration avec Victoria Abril dans Attache-moi !…Victoria avait le plus grand mal à dire à Lola, sa sœur dans le film, “Je t’aime bien”, d’une façon très normale. Techniquement parlant, Victoria pouvait dire cette phrase, mais je demande plus. Un acteur ne peut mentir à un metteur en scène et une chose techniquement bien faite n’est pas assez pour moi. Il fallait que Victoria apprenne à dire vraiment “Je t’aime bien” et le mieux était qu’elle l’apprenne dans la vie. Simplement, quand les problèmes personnels deviennent des problèmes d’interprétation, c’est la vie qui doit alors aussi devenir un apprentissage. La vie doit venir interférer le travail fourni sur le film. Sans tomber dans l’obscène ou la perversion, l’engagement de tout un chacun doit être total. C’est le cinéma passion. Le cinéma idéal que rêve depuis toujours Almodóvar, un cinéma qui ne serait pas du régime du faux ou du fabriqué, mais qui puisse toucher au réel.

Cette mythologie passe aussi par la création de sa maison de production El Deseo S.A, fondée en 1986 avec son frère Agustín Almodóvar. Outre le fait de lui procurer une indépendance totale, cette structure lui permet aussi de produire divers films comme L’Échine du diable de Guillermo del Toro en 2001, La Niña Santa de Lucrecia Martel en 2004 ou The Secret Life of Words d’Isabel Coixet en 2006. Toujours des films qui lui tiennent à cœur. Car s’il produit peu, c’est qu’El Deseo est restée une structure « artisanale », avec des collaborateurs de toujours, surtout dévouée à ses propres réalisations. Entouré des mêmes personnes fidèles, son frère Agustín qui tient un petit rôle dans presque tous ses films et Esther García qui avait inspiré le rôle de Loles León dans Attache-moi !, El Deseo apparaît comme un des centres du système Almodóvar, celui de la liberté de réalisation et de la création. La vie et le cinéma ne peuvent faire qu’un chez Almodóvar, comme le prouve aussi au niveau de la transtextualité la métaphore de la greffe dans Tout sur ma mère. Les références cinématographiques sont collées entre elles pour ne former qu’un seul corps, le cinéma et la vie fonctionnent alors sur le même registre. Les deux se répondent en écho.

Ce corps nouveau, composite, qui s’unit grâce au désir de cinéma, prend aussi la forme du travestissement. Mais chez Almodóvar il est difficile de parler de travestissement ou de transsexualité tant les personnages, en changeant de sexe ou d’aspect, deviennent profondément eux-mêmes. Ainsi dans Kika, le personnage de Juana, domestique lesbienne qui se laisse pousser la moustache, se sent travestie une fois rasée et maquillée en femme. Ou à travers le personnage d’Agrado qui a utilisé des litres de silicone pour devenir une femme réelle. Son corps, c’est celui que l’on rêve avant tout, celui que l’on se fabrique plus que celui qui existe. Ainsi même s’il ne représente que très rarement le rêve, Almodóvar est un grand cinéaste onirique. Mais un onirisme qui s’ancrerait dans le réel et le corps même. Non pas une rêverie stérile, mais un désir qui pousse à l’action et qui devient le seul moteur de l’existence. La philosophie d’Almodóvar serait alors…

Le cinéma c’est la vie rêvée et le rêve de sa vie.

LA GRANDE CONFESSION

Par Alvaro Arroba et Fernando Ganzo, à Madrid

Au début, il y a eu les eighties et la Movida. Des jeunes gens modernes qui zonent aux terrasses des cafés de Madrid, qui sniffent de l’éther et se draguent entre mecs en roucoulant. Avant de devenir un des grands habitués du Festival de Cannes, Almodóvar sortait des albums de pop trash, enchaînait les performances à la télé où il affirmait faire des films à destination des gens des pays sous-développés. Prendre le pouls de la société espagnole à travers ses perversions et ses transgressions, c’était lui. Se caler sur le rythme de ses passions, aussi. Mais comment Pedro Almodóvar a pu passer des nuits du vin et des roses au statut de maître officiel ? Peut-être parce que son cinéma possède l’obsessive perfection formelle d’un Brian De Palma, l’onirisme d’un David Lynch et la capacité de trouble d’un Lars von Trier. Pourtant, Almodóvar n’a jamais quitté sa ville de Madrid. Les histoires qu’il transforme en films ne pourraient pas être plus espagnoles. Voulez-vous savoir à quoi ressemble l’explosion de la liberté d’un pays après quarante ans sous une dictature ? La sienne est une force créatrice d’autant plus brutale car elle a connu la répression. Depuis qu’il a appris tout seul à faire des films, il n’a pas pu arrêter. Au point de finir par abandonner la nuit, les substances, la débauche et tout ce qui faisait sa vie par le passé. Maintenant, il l’affirme il ne lui reste que le cinéma. D’où la froide maîtrise hitchcockienne. On a beaucoup parlé des « filles Almodóvar », de Victoria Abril à Penélope Cruz, passant par Carmen Maura. Mais on pourrait parler autant des hommes, d’Antonio Banderas, de Javier Bardem. Car dans le cinéma d’Almo, il est souvent question de désir. Mais aussi de transformation…Peau, chair, genres. Dans son bureau, au cœur d’un des quartiers les plus populaires de Madrid, il revient sur ses années d’oiseau nocturne, mais aussi sur ses influences, sur les femmes et les héros de sa vie et de ses films. Une leçon de cinéma qui ressemble aussi à une grande confession.

Depuis une quinzaine d’années, vous faites de plus en plus voyager vos personnages Tout sur ma mère (1999) se joue entre Madrid et les quartiers trans de Barcelone, Volver (2006) entre Madrid et un petit village de la Mancha, Étreintes brisées (2009) entre Madrid et Lanzarote, Julieta entre Madrid, la Galice, l’Andalousie et les Pyrénées…Vous avez des envies d’ailleurs ? Julieta est mon film aux frontières les plus vastes, parce que, dans les nouvelles d’Alice Munro, la distance physique entre les personnages compte beaucoup. L’Espagne n’est pas aussi vaste que le Canada, mais j’ai fait au maximum, j’ai installé les parents de Julieta en Andalousie, à l’opposé de la Galice où elle emménage avec son mari et sa fille. Ça justifie le fait qu’elle les voie peu : aller de Galice à Séville, en 1985, ça prenait deux jours entiers. Et il fallait aussi marquer la distance entre la ville où vit Julieta après la mort de son mari, Madrid, et l’endroit où sa fille se réfugie avant de disparaître, dans les Pyrénées. Ces voyages sont donc d’abord commandés par le récit. Par exemple, dans Tout sur ma mère, l’héroïne vit à Madrid et elle va à Barcelone retrouver son ancien amant trans pour lui annoncer la mort de leur fils. À Barcelone, la population et la prostitution travesties et transsexuelles sont traditionnellement bien plus importantes qu’à Madrid, à cause de la présence de la mer, du port, entre autres choses. D’ailleurs, pour le film, je m’étais inspiré de personnages réels de là-bas.

Où qu’ils aillent, vos personnages vont et viennent toujours depuis Madrid, l’épicentre de votre cinéma. Je vis depuis très longtemps à Madrid, et la majorité de mes histoires s’y déroulent. Je fais partie de ces personnes aujourd’hui madrilènes qui viennent d’un petit village, dans la Mancha pour ma part. Madrid représente l’endroit où on peut s’accomplir, c’est la grande métropole de tous les possibles, même si l’intégration peut être très dure. Ce trajet, réel et symbolique, entre un village natal et la capitale, c’est une façon de parler de mes origines, comme dans Volver ou dans La Fleur de mon secret (1995), des films dans lesquels les racines sont très présentes.

Pourquoi deux comédiennes pour jouer Julieta, Adriana Ugarte pour le personnage de 25 à 40 ans, et Emma Suárez à partir de 40 ans ? Je n’aime pas les effets de vieillissement des acteurs, donc dès le début je savais qu’il y aurait deux actrices, parce que la temporalité est très longue. Mais l’important, c’est plus le comment que le pourquoi il faut savoir faire passer son idée. Buñuel a décidé qu’il y aurait deux actrices pour l’héroïne de Cet étrange objet du désir sans donner de raison, mais on comprend que l’une incarne la passion et l’autre la froideur. Ma décision était moins radicale, mais le défi était quand même de taille, il fallait donner l’impression que ces femmes se ressemblent alors que les deux comédiennes ne se ressemblent pas du tout. J’ai utilisé des leviers classiques pour ça, comme la narration par flash-back mais je me suis lancé un autre défi, montrer le changement d’actrices directement, sans ellipse. J’ai eu l’idée de la serviette dès le scénario, cette serviette dont se sert Antía pour essuyer la tête de sa mère, qui commence à sécher une actrice et finit par sécher l’autre. J’aime beaucoup cette idée, parce qu’elle permet de raconter ce transfert de personnage sans trucage ou rhétorique. Cette scène a une dimension religieuse qui me paraît très juste pour transmettre l’idée du temps qui passe. Depuis petit, je suis fasciné par l’image biblique du voile de Véronique, sur lequel s’est imprimé le visage du Christ après qu’il se soit essuyé le visage avec.

Pourquoi ne pas avoir choisi ces deux comédiennes parmi votre panthéon de muses ? Déjà parce que je ne voyais pas Julieta dans mon panthéon, et puis c’était stimulant de travailler avec des nouvelles actrices sur ce film au registre inhabituel. Donc on a fait des castings. Emma Suárez m’a convaincu instantanément pour jouer Julieta mûre, et on a dû faire plus d’essais pour trouver Julieta jeune, jusqu’à choisir Adriana.

Julieta est votre film le plus sec et austère, le moins loufoque et transgressif. Finie, la rigolade ? L’histoire passe avant tout, c’est elle qui dicte mes décisions de mise en scène. J’ai tout de suite eu l’intuition qu’il fallait approcher ce film sur la douleur de la façon la plus austère et sobre possible. J’avais aussi envie d’essayer quelque chose de nouveau, surtout que c’était mon vingtième film, c’était l’occasion ! Donc j’ai tenté mon premier vrai drame, un drame sec, sévère, et sans humour. J’ai dû me faire violence pour ne pas manifester la partie baroque de ma personnalité, d’ailleurs, dans les premiers essais, il y avait des éléments comiques, mais je suis resté très attentif à m’en détacher.

Il y a une forte dimension tragique et mythologique, avec cette histoire de filiation vénéneuse, cette figure de mère maudite qui transmet le poids de la culpabilité à sa fille comme une maladie. Vous avez signé votre première tragédie grecque ? Le poids de la fatalité est très fort, tout est annoncé dans la scène du train. De même, quand Julieta parle de l’Odyssée et d’Ulysse comme le prototype du héros marin, elle plante le décor de sa propre destinée : juste après, elle rejoint Xoan dans son village de pêcheurs, et la mer se révélera incontrôlable dans leur propre histoire.

Comment avez-vous travaillé la scène du train, et son univers très hitchcockien ? Je n’avais jamais vraiment tourné de scène de train, à part un plan, dans Tout sur ma mère, quand Cecilia Roth s’enfuit avec son bébé. Le train, c’est quasiment un genre en soi pour moi, et j’ai toujours rêvé de tourner dans un vrai train. On a obtenu une autorisation pour tourner dans un train de 1985. J’étais très excité, mais en réalité ça a été un cauchemar…Personne ne pouvait entrer dans le compartiment avec les acteurs en plus de la caméra, il fallait que je dirige à distance. Et puis ça sentait très fort dans ces vieux wagons bourrés d’acariens, tout le monde toussait tout le temps, c’était l’enfer. Et c’était d’autant plus stressant que c’était la première semaine de tournage ! En ce qui concerne la mise en scène, Alfred Hitchcock a fait des scènes de train incroyables, comme dans Une femme disparaît, L’Inconnu du Nord-Express ou La Mort aux trousses, et il m’a beaucoup inspiré pour la coloration et certaines ambiances du film, mais pas tellement pour cette scène, parce que je voulais aller vers quelque chose de plus irréel. Les composantes essentielles du film se jouent dans le train, Julieta y rencontre l’homme de sa vie, elle y conçoit la vie et y a en même temps un contact direct avec la mort, en y rencontrant un homme qui va se suicider quelques instants plus tard. Tout le train est essentiel, je voulais lui donner une place à part, un côté fabuleux.

En dehors des Amants passagers (2013) votre vision du monde semblent s’assombrir depuis le désespéré La Mauvaise Éducation (2004). En effet, mes films se sont assombris, et les histoires qui m’intéressent sont de plus en plus sombres. Je pense que c’est lié à l’âge et au temps qui passe, ça reflète sans doute mon état d’esprit d’aujourd’hui, la vie que je mène, ma vision du monde. Les Amants passagers, c’était une exception, un clin d’œil lancé aux spectateurs, et à moi-même sans doute, au style de mes premiers films dans les années 1980, pour montrer que ça fait toujours partie de moi.

Même sombres, vos films restent pourtant toujours très colorés, à l’image du plan sur le tissu rouge profond qui ouvre Julieta. J’ai découvert le cinéma avec les films en Technicolor aux couleurs très saturées, et depuis je fais une fixation sur les couleurs brillantes. Et puis Julieta est un drame si dur et tragique qu’il lui fallait beaucoup de lumière pour contrebalancer cette noirceur : par exemple, la scène extrêmement dure de la rencontre entre Julieta et la dame qui recueille Antía pour sa retraite spirituelle a lieu dans la nature exubérante et lumineuse des Pyrénées espagnoles.

Vous donnez aussi dans vos films beaucoup de place aux objets, que vous filmez en premier plan, en gros plan, ou en plongée, comme ici les gâteaux d’anniversaire, la statuette de L’Homme assis… Vous êtes fétichiste ? Je ne suis pas fétichiste, mais je donne aux objets une valeur dramatique et symbolique très forte, les objets aident à comprendre les personnages et les drame sec, sévère, et sans humour. J’ai dû me faire violence pour ne pas manifester la partie baroque de ma personnalité, d’ailleurs, dans les premiers essais, il y avait des éléments comiques, mais je suis resté très attentif à m’en détacher.

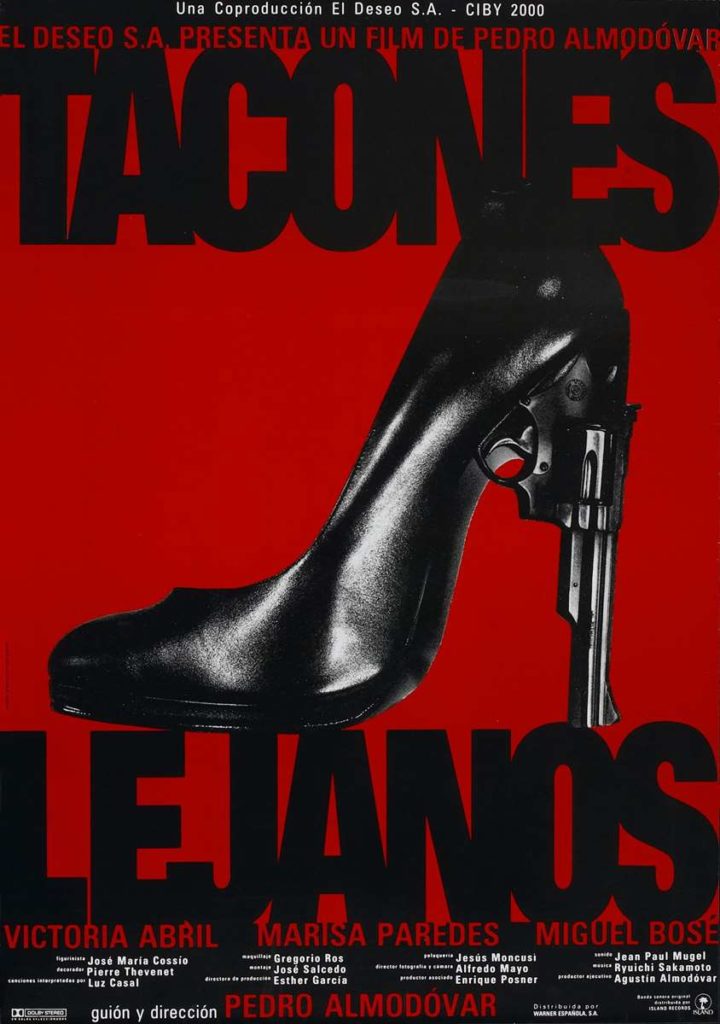

Julieta signe votre retour à l’univers exclusivement féminin, dix ans après Volver, et c’est surtout votre premier film noir féminin. Vous nous aviez confié, en 2009, lors de notre entretien autour d’Étreintes brisées, que vos films noirs vous venaient avec des personnages masculins, et que les femmes vous inspiraient plus de vitalité et d’humour, parce que vous les voyiez d’un œil extérieur. Vous avez donc passé un cap ? Julieta serait votre premier alter ego féminin ? Dans un certain sens, oui. La solitude de Julieta est probablement le reflet de ma propre solitude. Et ce personnage marque un tournant dans ma filmographie…La maternité est un thème qui me fascine depuis toujours, mais Julieta est très différente de mes autres mères. Dans Volver, Tout sur ma mère, La Fleur de mon secret ou Talons aiguilles (1992), il y a toujours beaucoup de solitude, mais avec beaucoup d’humour autour, et toutes ces mères sont entourées. Alors que cette mère est passive, elle attend, enfermée toute seule dans sa souffrance, le retour de sa fille. Si j’avais mis en scène Julieta dans les années 1980 ou 1990, je lui aurais fait rencontrer quelqu’un qui aurait changé le cours des choses, plutôt que de la faire déambuler seule dans les rues de Madrid. Ma Julieta aurait été très différente il y a dix ou vingt ans, ce qui montre à quel point j’ai moi-même changé.

L’homme qui aimait les femmes. Qui mieux qu’Almodovar pour endosser cette identité qui donnait son titre à l’un des plus beaux films de François Truffaut ? Avec Julieta, le réalisateur espagnol renoue avec un genre emblématique de son œuvre, le (mélo) drame au féminin. La Fleur de mon secret et autre Tout sur ma mère, ciselant un étincelant portrait de femme, mère confrontée à l’absence d’une fille partie sans donner plus d’explications, et rongée par la douleur. Si, confirmant en cela une tendance amorcée avec La Piel que Habito, son cinéma apparaît aujourd’hui plus contenu que par le passé, les sentiments et l’émotion s’y insinuent néanmoins à flot continu. A l’instar, d’ailleurs, de cette passion qui n’en finit pas d’animer le cinéaste.

Qu’est-ce qui vous ramène toujours à l’univers féminin ? C’est un univers qui me sourit comme scénariste et réalisateur. J’obtiens mes meilleures critiques et le plus grand succès auprès du public quand j’écris et que je fais des films sur les femmes. Julieta traite du matriarcat et de la maternité, et des femmes en tant que créatrices de l’homme. Les femmes, qui donnent la vie, me semblent constituer un sujet dramatique plus spectaculaire que les hommes. En l’occurrence, voilà un film où l’on voit une maternité, mais pleine de souffrance et de douleur. Bien sûr que l’absence d’un être cher, ou d’un enfant, est une souffrance aussi pour un père. Mais celle d’une mère me semble toujours plus forte. La douleur est plus expressive chez les femmes, et pour moi, en tant que réalisateur, le spectacle du désespoir est plus parlant chez les femmes que chez les hommes. Cela ne vaut que pour moi, et il y a de grands films sur la paternité, comme El Sur de Victor Erice, ou Paris, Texas de Wim Wenders. Mais moi, comme cinéaste, je préfère écrire et diriger des femmes.

Pourquoi ce désir d’aller aujourd’hui vers un cinéma qui soit plus dans la retenue ? Je ne commence à visualiser un film qu’une fois le scénario écrit, et à ce moment-là, je pense aux acteurs et à la narration. Il m’a semblé que pour être fidèle à cette histoire, je devais épurer mon style habituel, et que je devais en éliminer tous les éléments baroques qui font pourtant partie de mon caractère et de ma filmographie. La sobriété m’a paru constituer un élément clé pour raconter une telle histoire, et lui donner la force qu’elle méritait. Par sobriété, j’entends par exemple l’absence d’humour. Quand on en est à son vingtième film, se retrouver face à quelque chose de complètement différent constitue un défi, et je l’ai accepté avec grand plaisir. Changer de style après tout ce temps n’est pas facile, mais maintenant que j’ai le recul suffisant, je dois dire que tourner Julieta a constitué une immense leçon.

En quel sens ? Pour moi qui m’étais spécialisé dans le mélodrame, un genre que j’affectionnais tout particulièrement, découvrir la possibilité de réaliser un drame qui soit complètement dans la retenue m’a procuré une grande satisfaction. En ce sens, ce film a constitué une leçon, sur le plan narratif également… Chacun des plans ne retient que l’essentiel, le signifiant, j’ai éliminé tous les autres éléments. Pour résumer, je dirais que cette expérience a élargi mon registre. Pour autant, je ne regrette rien de ce que j’ai fait auparavant. Et cela ne veut pas dire non plus qu’à partir de maintenant, tous mes films vont ressembler à Julieta et appartenir au même genre.

Si vous tendez ici au drame pur, le mélodrame reste au cœur de votre cinéma. D’où vient votre attirance pour ce genre ? La vie en Espagne, à l’époque de mon enfance et de mon adolescence, donc pendant la période où je me suis construit, était vraiment mélodramatique. Il y avait de la tragédie et du drame, mais aussi ce mélange que l’on trouve dans la culture espagnole d’humour noir, de chansons et de musique. Enfant, je vivais entouré de femmes qui parlaient entre elles, dans les patios, de faits divers parfois terribles, mais qui, en même temps, chantaient des chansons. C’était l’époque du franquisme, pas précisément la meilleure qu’ait connue l’Espagne, et le mélodrame correspond à la façon dont je l’ai perçue, comme par contagion: je vivais dans cette forme de vie, baignée de ce que j’entendais dans les patios et à la radio, à quoi s’ajoutait ce que je pouvais percevoir ou deviner de ce qui se passait dans la vie, dans la rue. Et donc, il y avait ce mélange, qui est le propre du mélodrame. En outre, ce dernier constitue le moyen de s’approcher au plus près de la réalité de façon néo-réaliste, tout en gardant une certaine distanciation dans la représentation de cette réalité. De sorte qu’il m’a permis de me rapprocher aussi des situations et des personnages extrêmes. Et puis, cela me correspondait sur le plan personnel, en termes de caractère.

On vous a longtemps présenté comme le cinéaste de la Movida. Que reste-t-il de son esprit, 35 ans plus tard ? Ce qu’il en reste, c’est quelque chose de virtuel, toujours présent dans la mémoire de ceux qui l’ont vécue. Le Madrid d’aujourd’hui ne ressemble plus en rien à celui des années 80, et la période que traverse la société espagnole actuellement est quasiment à l’opposé de ce que nous vivions alors: une époque de véritable célébration de la naissance de la démocratie, qui imprégnait de façon déterminante la vie de tout le monde, et en particulier celle des jeunes. Les jeunes, aujourd’hui en Espagne, y compris ceux qui ont fait des études universitaires, soit ne trouvent pas de travail à la hauteur de leur formation, soit doivent quitter le pays. Tous les citoyens espagnols débordent de frustration: le fait de devoir bientôt recommencer les élections aggrave ce sentiment qui imprègne tout le pays. Tous les Espagnols, et pas seulement la classe politique, éprouvent un véritable sentiment d’échec… La ville, Madrid, le contexte qui nous entoure, la façon dont nous vivons, sont quasiment l’opposé de ce que j’ai eu la chance de vivre dans les années 80.

Qu’est-ce que l’effervescence d’alors a laissé comme héritage ? En dehors du souvenir, quelques films, pas beaucoup, mais surtout une immense quantité de chansons écrites à l’époque. La Movida était caractérisée par l’immédiateté: on pouvait créer dans le feu de l’inspiration, et pour pas cher. Mais faire un film, même à petit budget, requiert un peu d’argent. Alors que les chansons, la musique, on peut les faire fructifier tout de suite. Ce fut la période de création musicale la plus riche des 50 dernières années. On pouvait inventer des chansons, composer, les enregistrer immédiatement, sans moyens, et elles pouvaient devenir d’immenses succès. Les chansons de l’époque sont le meilleur reflet de la Movida qui subsiste aujourd’hui. Elles témoignent, dans les mélodies et les paroles, de ce que vivait la jeunesse, ce que nous faisions et ressentions, nos peurs, nos envies, nos jours et nos nuits. Il n’y a pas de romans qui reflètent cette époque, mais il y a eu un groupe important de peintres, et une abondante création plastique. Mais c’est surtout le souvenir d’une véritable explosion de liberté. Et ça, c’est une sensation difficile à expliquer, mais qui est vraiment merveilleuse.

Vous êtes quelqu’un de nostalgique Sur le plan personnel, je ne me considère pas comme nostalgique. Mais il est vrai que la mémoire collective établit ce qu’un peuple a vécu et a été à chaque époque de son histoire. Je pense que la mémoire historique de l’époque des années 80 sera très différente de celle que l’on gardera de la période que nous vivons aujourd’hui. Sans être nostalgique, je dirais que ceux qui, en l’an 3000, revisiteront l’Histoire et le passé de l’Espagne, préféreront certainement retourner dans les années 80 que dans les années 2000.

Votre façon d’envisager le cinéma a-t-elle changé depuis vos débuts ? Je me reconnais dans chacun de mes films, dans leurs bons et leurs mauvais côtés. Je crois qu’il est dû, tout simplement, au passage du temps. C’est tout à fait normal, et dû à l’expérience personnelle que l’on acquiert au fil de la vie. Cela ne signifie pas que j’ai changé en profondeur ni essentiellement de point de vue sur la vie depuis mes 20 ans, mais je trouve bénéfique que la vie vous pousse à faire une œuvre différente. Le changement qui vient avec la maturité n’est pas délibéré, c’est presque un mouvement naturel, biologique. La vie que j’ai aujourd’hui est tout à fait différente de celle que je menais dans les années 80, et il est naturel que cela se reflète dans mes films.

En 1992, vous étiez dans le jury du Festival de Cannes. Vous souvenez-vous du film que vous avez défendu pour la Palme d’or? Le film qui m’avait le plus frappé cette année-là, c’était Reservoir dogs, mais il était hors compétition. Quand on est dans le jury à Cannes, on ne se retrouve pas forcement à des choix évidents à chaque coup. Découvrir un Apocalypse Now ou un Pulp Fiction, ça n’arrive pas tous les ans. Le président du jury, c’était Gérard Depardieu. Il a été un très bon président de jury car pour moi, un bon président, c’est quelqu’un qui laisse les autres décider. Et Depardieu a été tout sauf autoritaire. Être président d’un jury, c’est un rôle trop délicat. Trop de pouvoir. Moi, en tant que juré à Cannes, j’ai juste défendu les films qui avaient des valeurs suffisantes à mes yeux. Mais j’ai eu tellement peur !

Vous un habitué de la sélection cannoise, vous n’avez jamais gagné la Palme d’or. Une injustice l’année de Tout sur ma mère ? J’ai lu quelque part, je ne sais plus si c’était en France, que je suis obsédé par la Palme d’or. Celui qui a écrit ça ne sait pas ce que c’est de faire du cinéma. Je vous promets qu’il n’y a pas de place dans la tête d’un cinéaste pour penser à ce genre de considérations. Et en plus, j’ai toujours été gâté à Cannes ! La première fois que j’y suis allé, avec Tout sur ma mère ? Prix de la mise en scène ! Si vous regardez les photos de moi au moment de recevoir ce prix vous verrez le visage d’un homme ravi. Moi, la course aux récompenses, ça ne m’importe pas plus que cela. Prenez ces longs métrages qui sont devenus films de l’année pour la majorité No Country for Old Men ou L.A. Confidential. Ce sont des films « majoritaires », en cela qu’ils réunissent la critique, le public. Pour autant, ils n’ont pas obtenu de prix au Festival de Cannes. Moi, mon ego est déjà assez gonflé grâce à Cannes.

Ce pouvoir d’être jury ou président du jury d’un grand festival est comparable au pouvoir d’un réalisateur ? Le pouvoir du cinéaste est bien plus grand. Plus dangereux. Vous avez le droit de formuler tous vos caprices. Personne autour de vous ne viendra les remettre en question. Quoi que vous fassiez, vous avez une excuse, surtout si vous êtes aussi le scénariste de vos films, c’est vous qui avez inventé le jeu et fixé les règles au départ. Du coup, il n’est pas impossible d’arriver à être cruel. Il y a des exemples de cinéastes récents, mais aussi des réalisateurs mythiques. Alfred Hitchcock par exemple. Ne parlons même pas de Sam Peckinpah ! Si vous observez le cas Hitchcock, à la lumière de la psychologie de 2016, on peut voir qu’il avait un côté psychopathe.

La cruauté de Hitchcock visait surtout ses actrices… Je pense à cette histoire avec Vera Miles, Hitchcock lui a interdit de tomber enceinte…Ça ne doit pas être quelque chose de facile à accepter pour une actrice. Une des choses merveilleuses chez Hitchcock et pour moi ça a été une grande leçon de vie, c’est qu’une série de conduites dégénérées, si elles viennent de la main d’un homme génial, deviennent la preuve de son génie et rien d’autre. Les psychoses de Hitchcock envers ses héroïnes blondes étaient sans doute un cauchemar à vivre pour ses actrices et même pour leurs filles, comme quand Mélanie Griffith reçoit un petit cercueil avec une poupée qui ressemble à sa mère, mais ça se transforme en quelque chose d’invraisemblable pour un spectateur. À l’heure actuelle, ce genre de méthodes peut nous choquer. Mais regardez Les Oiseaux ! Ce film se suffit à lui-même. Aujourd’hui, il n’y a plus de génies de la taille de Hitchcock. Ni moi ni personne ne sommes à ce niveau-là.

Hitchcock, c’est le cinéaste le plus important pour vous ? Pour moi, il y a Alfred Hitchcock, Luis Buñuel et Billy Wilder. Et si on faisait un goûter tous les quatre avec ces réalisateurs, j’inviterais aussi George Cukor et Preston Sturges, mais également Lillian Hellman et Anita Loos. Hitchcock, ça me fait marrer quand les gens viennent me dire…J’ai l’impression de retrouver des réminiscences de Vertigo dans La piel que habito. Hitchcock est le père de tout ! Dans l’inconscient collectif de tous les cinéastes, il y a Vertigo. Il est toujours là. Surtout que Vertigo est en plus un film qui parle d’un fabricant d’images, d’un inventeur de personnalités. Rien ne ressemble plus à un cinéaste que le personnage de Scottie dans ce film. Je pense à cette scène où James Stewart est dans le magasin et dit « Je veux cette jupe, cette chemise, etc. » et que la vendeuse lui répond…Monsieur sait vraiment ce qu’il veut. Vous voulez savoir ce qu’est un cinéaste ? Voilà la réponse. Quelqu’un qui traite son personnage comme James Stewart traite Kim Novak.

Mais c’est vrai qu’il y a de plus en plus de Hitchcock dans vos films depuis La Mauvaise Éducation, un de vos films les plus complexes… Le mécanisme du scénario était tellement compliqué qu’il m’a fallu des années de travail pour le boucler. Bon, je n’étais pas comme un Edmond Cortes retiré du monde, à le retravailler, mais tout de même, ce film est resté sur mon bureau pendant quinze ans jusqu’à ce que j’aie l’énergie de l’accomplir. Je n’ai pas arrêté de changer les formats, les émulsions, de modifier la narration. C’est un film où les poupées russes sont trop nombreuses. Il vient de mon enfance, de mon éducation horrible chez les curés. Et j’ai vu de tout chez les curés, croyez-moi.

Sans toute cette complexité narrative, La Mauvaise Éducation aurait simplement été un autre film anticlérical ? Oui, et je ne voulais pas faire un film anticlérical. Moi, je raconte l’histoire d’un enfant qui subit des abus. À la suite de ces abus, il devient transsexuel et accro à la dope. Mais ce n’est pas parce qu’on abuse de lui qu’il devient tout ça, il allait déjà l’être. Il se serait drogué et il serait devenu transsexuel quoi qu’il arrive, parce qu’il était un killer par nature. Mais soyons clairs, j’applaudis des deux mains un film comme Spotlight, qui raconte comment l’Église s’est même ruinée à force de payer les procès dans les cas d’abus sexuels.

Le film est sorti en Espagne pendant une période très particulière, le week-end des attentats de la gare d’Atocha, à Madrid. Mon frère (Agustín, producteur de ses films, ndlr) était très excité par la sortie. Pour lui, c’était mon meilleur thriller. Le jour de la conférence de presse pour la sortie, à 11 h, je m’apprêtais à m’installer devant les medias. Et là, je reçois un coup de fil. On me dit qu’un attentat a eu lieu à la gare d’Atocha et que c’est un massacre. J’ai annulé illico la conférence de presse et toute la promo. Ensuite, on a été dans l’obligation de décaler la sortie d’une semaine en enlevant tout le côté social et mondain, une sortie sans flashes, quoi. Puis, arrivent les élections au gouvernement. Le parti de droite, le PP, essaie de manipuler l’information sur les évènements. Le Parti socialiste gagne et Zapatero est élu président trois jours avant la sortie du film, soit deux jours avant ma nouvelle conférence de presse lors de laquelle je célèbre avec enthousiasme la victoire socialiste. Sans savoir qu’à ce moment, j’étais en train de devenir la bête noire de la droite espagnole…

La bête noire, c’est-à-dire ? J’ai subi des agressions. Ils savaient où j’habitais. Les gens autour du PP avaient reçu une consigne de venir à El Deseo ma société de production. On a dû fermer nos bureaux alors que le pays était déjà socialiste. C’était un mois de terreur. Notre personnel a reçu beaucoup de menaces. Les murs de notre société étaient couverts de tags. Imaginez que vous preniez l’ascenseur et vous retrouviez un petit message avec une menace personnelle. Ils savaient que j’allais monter dans cet ascenseur à cette heure-là ! Vous savez, je n’ai pas peur des manifestations publiques, des gens qui hurlent. Mais là, on parlait des fanatiques, des ultras de l’extrême droite espagnole. Ces gens n’avaient rien à voir avec l’électeur de base du PP, qui sont en général des gens bien élevés. Je me rappelle d’une peur très concrète, très physique. Je n’avais jamais senti une peur pareille. Jusqu’à 2004, on avait vécu dans une démocratie qui avait quelque chose d’un mirage. Et pour moi, ces attaques ont ouvert un gouffre très sombre qui me permettait de voir le monstre de la droite espagnole et du franquisme. Le monstre qu’on croyait mort et qui gisait sous cette démocratie s’était remis à montrer la tête. Cela m’a beaucoup affecté. Avant, dans les années de gouvernement de droite Aznar, je n’avais pas senti que cette droite féroce et violente existait encore.

Vous avez l’impression que vos films offrent une lecture politique ? Certains de mes films abordent l’actualité d’une façon plus directe. Dans En chair et en os, on entend l’annonce du dernier état d’exception vécu en Espagne, en 1970. L’idée était de montrer comment, vingt ans plus tard, la vie espagnole était très différente, avec les rues de Madrid remplies de gens qui n’avaient pas peur. Mais la réalité est toujours là. Parfois, il suffit de donner un peu de temps à un film pour apprécier ses qualités documentaires. La crise espagnole, la corruption, étaient des élément essentiel dans Les Amants passagers. Mais maintenant que je repense à ce film, j’ai l’impression que ce n’était pas assez appuyé, où qu’on ne l’a pas remarqué. Le film a été répudié. Après, qui sait, si ça se trouve c’était simplement un mauvais long métrage…

Et votre positionnement politique, à vous ? Comme citoyen, je suis de gauche. Mais je ne suis pas un réalisateur politique. En tant que cinéaste, mon engagement a été de vouloir créer des personnages libres, totalement autonomes d’un point de vue moral. Ils sont libres indépendamment de leur classe sociale ou de leur métier. Dans mon cinéma, une femme au foyer est aussi libre qu’une nonne. Mon engagement social, en tant que cinéaste, se trouve là. Quand je parle de l’autonomie morale de mes personnages, je parle aussi de tous les droits que notre nature nous offre…La question du genre, les questions sexuelles. Dans mes films, j’ai voulu que mes personnages aient toutes les orientations possibles sans qu’elles soient liées à une mode quelconque. Par le passé, je me rappelle lors des interviews avoir dû expliquer au journaliste la différence entre un travesti et un transsexuel. Ça peut vous étonner, mais je vous assure qu’il existait encore des journalistes qui ignoraient la différence il n’y a vraiment pas longtemps.

Brian de Palma dit vous admirer profondément et depuis un moment on peut sentir une connexion même dans vos films. C’est réciproque ? Je vais vous décevoir, mais De Palma est un cinéaste avec des périodes que j’adore, sans doute, mais avec d’autres qui m’intéressent moins. L’Impasse, Scarface, Body Double, Obsession, Sœurs de sang sont des films auxquels je reviens encore et encore. Mais ses films plus récents m’ont beaucoup moins plu.

Vous avez expérimenté cela avec beaucoup de cinéastes ? C’est un peu pareil avec Chabrol. Je suis vraiment passionné par sa période fin années 1960, début années 1970. Mais à un moment donné, dans les années 1970, son cinéma prend une tournure à laquelle je n’adhère plus du tout. La cassure dans la filmographie de Chabrol, pour moi, arrive à partir de Nada. Là, j’ai du mal à suivre. Pourtant c’est une adaptation d’un roman de Jean-Patrick Manchette. J’aurais dû adorer. Et même si Chabrol a recommencé à m’intéresser avec ses derniers films, je ne me suis pas senti absorbé comme je me sentais absorbé par La Femme infidèle, Le Boucher, Juste avant la nuit.

De Palma avait engagé votre chef op’ habituel, pour Passion parce que vous saviez filmer les belles femmes Je n’en suis pas vraiment conscient. Souvent je dois toujours me battre avec le chef op’ pour montrer beaux tous les acteurs, hommes et femmes, chose qu’Alcaine arrive à faire. Ça m’est déjà arrivé de devoir en virer un.

Et pourquoi il est difficile d’obtenir d’un chef’ op qu’il réussisse à rendre beaux les acteurs et les actrices à l’écran ? Je vais vous expliquer le problème de certains directeurs photo machos et prétentieux. Il y a un éclairage général de la scène, qui sert pour les plans larges. Les chefs op’ se servent de cet éclairage pour briller. C’est comme ça qu’ils créent l’atmosphère. La notion d’atmosphère est décisive dans un plan large, surtout quand vous tournez des scènes en intérieur. Ils vont donc chercher à la définir très bien, surtout s’il s’agit d’atmosphères « dures », avec beaucoup de contrastes. Ce genre de mise en lumière ne nuit pas à l’acteur masculin, au contraire un éclairage très contrasté, ténébreux même, peut donner beaucoup de caractère à un acteur. En revanche, ça détruit une actrice. Ça l’écrase totalement. Du coup, ce que j’exige d’un chef’ op, même s’il s’agit d’un plan large, même si l’atmosphère est contrastée, c’est qu’il se débrouille pour que cette lumière expressionniste et très marquée n’écrase pas le visage de la protagoniste. On peut le faire ? Oui. C’est plus confortable de ne pas le faire ? Oui ! Du coup, souvent, on asservit la femme en vertu de la lumière générale.

C’est une priorité pour vous, rendre les acteurs et les actrices beaux ? Plus qu’une priorité, c’est un devoir moral ! L’acteur et l’actrice doivent être désirables. Même si vous filmez Quasimodo, il faut chercher son côté le plus expressif. Il y a des femmes qui sont merveilleuses à l’écran et qui ne répondent pas à un modèle de beauté standard…Meryl Streep, Cate Blanchett, même Rooney Mara. Il faut chercher l’angle où elles s’expriment le mieux. C’est drôle que Brian De Palma parle de cela, parce que justement dans Passion il travaille avec une actrice avec une photo difficile Noomi Rapace. Alors que physiquement je la trouve très intéressante, elle représente un défi pour un chef op’. Mais s’il est bon, elle peut être très désirable. J’ai souvent travaillé avec Rossy de Palma. Son visage est photogénique parce qu’il est très éclectique. Chaque œil est d’une couleur différente, la taille de la pupille est différente, et puis il y a ce nez qui part dans plusieurs directions… Et si on la cadre comme il faut, elle est inoubliable. La preuve, dans toutes les soirées ou les occasions mondaines on fait appel à elle. Les meilleurs photographes la demandent en permanence.

Tout à l’heure, vous avez mentionné Chabrol, que pensez-vous des actrices de la Nouvelle Vague ? Pour eux, c’était simple, ils cherchaient les plus belles filles. Point. Pensez-vous que Godard s’intéressait à chercher la fille un peu vilaine, mais très expressive et bonne comédienne ? Mon cul ! Il faisait jouer la fille la plus belle de toute la France du moment et la plus jeune, si possible. Et en plus, il s’arrangeait pour en tomber amoureux. Anna Karina, dans tous ses films avec Godard, reste une pure merveille. Bresson avait ouvert un courant différent, plus austère. Et c’est très intéressant de voir Anne Wiazemsky chez l’un et chez l’autre. Par ailleurs, j’adore les bouquins qu’elle a écrits sur Bresson et Godard, Jeune fille et Une année studieuse. Elle est capable de décrire le côté mythique de ces deux immenses cinéastes, mais aussi de raconter un peu le secret de leur travail. Mon rêve, c’est qu’un jour quelqu’un écrive sur moi un livre comme celui que Wiazemsky a fait sur Godard. Un livre qui dise des choses terribles sur moi, mais qui raconte comment on a fait chacun de nos plans ensemble. Parce que moi, ces choses, je les oublie. Pendant un tournage, j’habite dans une réalité différente.

Vous avez souvent mélangé des acteurs très différents, certains professionnels, d’autres non. Par exemple, à vos débuts de cinéaste, vous avez employé beaucoup de gens de la nuit madrilène… La clé, quand on travaille avec un acteur non professionnel, c’est de lui donner un rôle qui lui ressemble autant que possible. Sauf que n’importe qui ne peut pas jouer son propre rôle de façon intéressante. Moi, j’ai eu la plus grande des actrices spontanées, ma mère. Elle n’avait aucun respect pour la caméra. Comme elle était la reine de la rue, ça n’a pas été difficile pour elle de devenir la reine du plateau. Mais par exemple, aucun rôle de Julieta n’aurait pu être joué par une actrice non professionnelle. Quand vous vous attaquez à un drame, vous avez besoin d’une autre discipline, une autre composition.

Dans quel type de film on peut compter plus facilement sur des gens qui sont des personnages dans la vraie vie Laissez-moi vous répondre par un exemple. Quand Pasolini a besoin d’une femme extraordinaire, très délicate, une femme qui représente le comble de la sophistication, il fait appel à Silvana Mangano. En revanche, pour les hommes, surtout pour ce genre de personnage masculin auquel il a consacré son cinéma et sa vie, il va préférer un garçon de la rue. Ce qui est logique, car il n’y a qu’un vrai garçon de la rue pour jouer le fils d’Anna Magnani dans Mamma Roma en 1962. Un autre exemple plus récent avec Le Fils de Saul. László Nemes a trouvé l’acteur qu’il voulait, avec le regard qu’il cherchait. Il le prend tel quel et il le fout dans le film. Moi, ce que je fais, c’est que je mets tout le monde au même niveau. Le risque ? L’acteur réel a du mal à s’adapter au rythme de l’acteur non professionnel. Tout à coup, il se retrouve face à un électron libre, un élément vivant qui peut exploser dans tous les sens. Dès lors, c’est à l’acteur professionnel de s’adapter, de réagir et de s’en sortir. C’est comme quand un acteur adulte joue une scène avec un enfant, si l’enfant réussit la prise, vous ne pouvez rien faire, il devient imbattable. À partir de là, c’est à l’acteur adulte d’essayer de s’adapter.

Souvent, parmi vos actrices professionnelles, on en identifie qui paraissent moins modulables, qui jouent toujours un peu le même type de rôle. Vous avez une explication à cela ? Prenons Victoria Abril. Elle est un peu comme Greta Garbo, si vous voulez. Ces actrices possèdent un canon qui leur est propre, très fort, très dur. Du coup, c’est à vous, réalisateur, de tout adapter à leur démarche à elles. Sans vouloir rentrer dans leur orientation sexuelle, des actrices comme Garbo, Katharine Hepburn et Marlene Dietrich ont su accorder un courage esthétique à une photogénie très particulière. Tout se joue dans les angles de leur visage, que Dietrich a su travailler plastiquement à l’écran, au point de s’éclairer elle-même. Elles représentaient plus qu’une liberté contre les conventions, elles étaient un défi. Aujourd’hui, Dietrich, Hepburn et Garbo auraient été recrutées comme mannequins tout de suite, mais elles ont été en avance par rapport à leur temps. Leur beauté et leur personnalité tapaient, dans tous les sens. Leur photogénie était très différente, par exemple, de celle d’une Ingrid Bergman. Les actrices, parfois, peuvent se réduire à cela : une question de lumière sur les visages. Vous ne filmez pas de la même façon celles qui sont tout en angles et celles qui ont un visage rond.

Donc quelqu’un comme Penélope Cruz rentrerait plutôt dans la même catégorie qu’Ingrid Bergman Penélope est beaucoup trop belle pour rentrer dans une case. Elle est ronde dans Volver, mais très anguleuse dans Étreintes brisées. Elle a les deux côtés. Une certaine rondeur, même si elle est mince. La rondeur, c’est très important chez une actrice. Notamment au niveau des joues. Il y a un genre très particulier d’actrices, des femmes qui n’ont pas été considérées comme très belles à cause de leurs pommettes saillantes. C’est une condition physique qui n’est pas un défaut en soi, mais qui les condamne à jouer les thrillers les plus noirs. Pensez à Gloria Grahame ou à Ida Lupino. Lee Marvin, dans Règlement de comptes, n’aurait jamais osé renverser un pot de café brûlant sur la figure de Grace Kelly, Ava Gardner ou Lana Turner. Non, il fait ça à Gloria Grahame. Grahame et Lupino ont été découvertes par Nicolas Ray, qui a même épousé Grahame. Et comme par hasard, il est l’un des rares à leur avoir donné des rôles qui allaient au-delà de leur condition physique.

Et qui seraient aujourd’hui les héritières de ce type d’actrices à pommettes ?Jennifer Lawrence, Michelle Williams et Carey Mulligan. Toutes les trois pourraient être les reines du noir, qui est un genre extrêmement noble. J’espère que les scénaristes vont bien bosser pour elles.

Vous ne parlez jamais d’Ingrid Bergman parmi vos actrices cultes, pourquoi ? Je ne la mentionne presque jamais parmi mes actrices préférées, en effet, alors que c’est l’actrice à qui je fais le plus d’hommages et de citations dans mes films. Par exemple, l’hommage à Voyage en Italie dans Étreintes brisées. Dans Talons aiguilles, Victoria Abril, pour dire ce qui lui arrive, raconte une séquence de Sonate d’automne. Parfois, pour expliquer la vie, c’est plus simple de raconter un film. Le cinéma sert aussi à ça, à nous expliquer la vie à travers un film.

Dans vos films, Penélope Cruz est filmée avec désir. C’est votre désir à vous ? Oui. Je reconnais que je la désirais quand je la filmais, pour de vrai. Je peux le dire maintenant que ce tournage est loin Volver a été pour moi le paroxysme d’un désir énorme. Qui ne s’est jamais matérialisé. Ceci étant dit, y a eu des moments pendant nos tournages où elle n’était pas en couple… Mais bon, c’est mieux comme ça ! Je n’ai jamais eu de rapports de ce genre. Pour certains cinéastes, c’est très différent. Il y a des cinéastes qui ont fait leur meilleur cinéma avec les femmes avec qui ils partageaient leur vie. Et plus ils parlent mal de ces femmes, mieux c’est ! John Cassavetes, Ingmar Bergman, Woody Allen. Mais pas moi. Vous imaginez ? Vous réveiller le matin avec quelqu’un dans votre lit que vous allez devoir diriger l’après-midi ? Je ne veux pas vivre ça, moi !

Et vous n’avez jamais eu de soucis avec ces moments un peu limite Si, la scène de sexe dans Attache-moi ! Le cadre est très serré, suivant Antonio Banderas et Victoria Abril de très près. Mais la MPAA, qui assure la classification des films aux États-Unis, a estimé que c’était une scène de sexe réel et ils ont classé le film X « for love making scene with real penetration ». Et tout est dû à la désinhibition d’Antonio et Victoria, puisqu’on on ne voit pas du tout leurs parties génitales. D’ailleurs, ce qui était difficile, c’était de les suivre avec la caméra tellement ils étaient chauds. Au lieu de rajouter de la sueur sur Antonio et tout ça, j’ai décidé d’y aller naturellement. C’était un long plan-séquence et avec les différentes prises ça nous a pris toute une journée. Neuf prises. Et j’ai gardé la neuvième. Les gémissements d’Antonio ne sont pas fictifs, ni sa transpiration. Il fait ces grimaces qu’on fait quand on baise et qui peuvent ressembler à un geste de douleur. Normal ! Ça faisait neuf heures qu’il était comme ça !

La Movida a été aussi un grand moment de désinhibition sexuelle ? La sexualité de la Movida a explosé à un moment très précis, qui a duré cinq mois. Cinq mois pendant lesquels Madrid n’a pas arrêté de baiser. Littéralement. Le grand compagnon de cette période, ça a été la mescaline. Elle était fabriquée dans un labo à Valence. On l’appelait mescaline, mais c’était chimique, ce n’était pas la vraie mescaline mexicaine. Ce produit combinait le meilleur de l’héroïne et de la cocaïne. Et c’était absolument ludique ! Ça ne vous défonçait pas au point de partir totalement et ça gardait le côté relaxant de l’héroïne. Pour baiser, c’était génial parce que vous gardait l’érection pendant des heures et des heures ! Vous voyez ces moments en soirée quand les gens commencent à vous sortir des tirades pénibles ? Ces moments qui m’ont poussé plus tard à arrêter de sortir, par ailleurs. Et bien, sous mescaline, ces tirades nocturnes sonnaient à vos oreilles comme des discours incroyablement poétiques, drôles et structurés. Le monologue chiant de la soirée, vous le supportiez comme si vous étiez en train de parler avec Anita Loos. On a commencé à la fabriquer à Madrid, mais moins bonne. Un jour, un mouchard a parlé à la police et ils ont fermé le labo de Valence. C’était la fin. Ensuite, c’étaient les drogues de synthèse, mais j’étais déjà hors circuit. Il paraît que maintenant, elle est de retour, mais ce doit sans doute être une pale copie, un succédané.

À par les drogues, vous carburiez à quoi Rien d’autre. Je ne buvais pas d’alcool. Ce qui est ironique, car on vient d’une famille de vignerons et que mon frère a toujours des vignes et produit du vin. J’ai grandi avec l’odeur du vin, depuis mes 2 ans, et peut-être à cause de ça j’ai eu un truc physique avec l’alcool. Je le supporte mal, ça ne me plaît pas. Seul peut-être le Champagne a été important. Parce que la mescaline, on la consommait avec ce qu’on appelait l’eau de Valence, Champagne, jus d’orange et un autre alcool fort. Le cocktail qu’on boit dans Les Amants passagers. C’était le seul alcool que je consommais et comme alcool, c’était gentil.

La drogue vous a influencé en tant que créateur ? Pour mes albums de musique, oui. Et aussi pour mon livre Patty Diphusa, la Vénus des lavabos. Maintenant, je peux l’avouer. Ce livre est fait des souvenirs de nombreuses scènes dans des salles de bain, dans des chambres, beaucoup de scènes purement sexuelles. Je ne sais pas si en France on peut comprendre tout ce qu’était cette période. Ce livre en est un exemple, dans l’original, j’invente beaucoup de mots pour exprimer ce que c’était et j’ai l’impression de ne pas de me reconnaître dans l’édition française.

Avouez que vous n’êtes pas facile à traduire, quand même… Oui, et le pire c’est le doublage. Un héritage du nazisme, le doublage, peut-être le seul véritable héritage culturel qui reste du nazisme après le nettoyage qui a été opéré. C’est vrai que je travaille beaucoup la musicalité des dialogues. J’oblige les acteurs à un entraînement où je leur explique très en détails comment je veux qu’ils prononcent les mots. C’est pour cela que je n’aime pas mélanger les accents. J’aime les accents, je les travaille dans mon cinéma, mais l’accent catalan, l’accent des Canaries ou ceux d’Amérique latine me perturbent.

C’est aussi pour cela que vous ne travaillez pas avec des acteurs étrangers ? Alors que vous avez eu beaucoup d’offres pour aller à Hollywood Oui, c’est peut-être dommage. Par exemple, j’aurais bien aimé tourner avec Catherine Deneuve, mais en français, je ne serais pas capable, je ne suis pas assez fort. En anglais oui, et il y a eu un projet. Sur Deneuve, je dois dire que même si j’aime bien la Catherine mythique des années 1960, celle qui m’intéresse vraiment c’est la Catherine Deneuve mûre. J’étais frappé de voir comment quelqu’un qui était déjà une déesse depuis Les Parapluies de Cherbourg et Répulsion s’est transformé avec l’âge en une créature encore plus superbe et une plus grande actrice.

Par ailleurs, votre cinéma fait beaucoup penser à celui de Jacques Demy Dites que c’est mon frère jumeau ! La Baie des anges est un film décisif pour moi, les cheveux blonds platine de Jeanne Moreau…S’il y a un film que j’aurais aimé faire, c’est Les Demoiselles de Rochefort, avec Deneuve et sa sœur Françoise Dorléac. Il y a un truc drôle avec elles chez moi, car La Peau douce est mon autre film de chevet. Un objet de référence et de révérence que je vois et revois encore et encore. Je regrette de ne pas avoir souligné l’importance de Demy dans mon cinéma les fois où j’ai été en France. Tout comme celle de Boris Vian, qui est une grande influence littéraire purement française très enracinée en moi.

Vous êtes ami avec David Lynch. C’est grâce à votre regard sur les actrices que vous vous entendez bien Il y a aussi notre coiffure ! Avec lui, c’est un peu comme avec Quentin Tarantino, que je connais bien aussi. Personne ne dirait que mon cinéma est lynchien ou tarantinien, ou vice versa. Et tant mieux. Mais leur façon de digérer une histoire, l’emploi de la musique, ce truc qu’ils ont très intime avec le cinéma en tant que spectacle, une sorte de célébration, de joie, et leur immersion dans le côté sombre des personnages, me permettent de me reconnaître dans leur travail. Tarantino est beaucoup plus littéraire que moi. Lynch, c’est le contraire. On ne peut pas être plus éloigné de la littérature que lui. Mais la dérive de Lynch n’a plus de place dans l’industrie. Le cinéma a moins évolué que la peinture et lui, il le fait rentrer dans l’abstraction. Il a rendu l’image indépendante de la parole. Il faudrait le laisser travailler dans l’abstraction pure. Son cœur est là. Même si moi, je me sens plus proche de Mulholland Drive que d’Inland Empire.

Vous pensez quoi des Huit Salopards ? C’est un film vraiment important et ça m’énerve qu’on critique Tarantino maintenant, avec ce film. C’est un peu comme si c’était le moment pour dire du mal de Tarantino. Certaines critiques au sujet de ce film ont vraiment été les plus bêtes du monde. Comment peut-on dire que cela ne sert à rien d’utiliser le 70 mm ? C’est un film d’une inspiration brutale, qui nous fait expérimenter des choses très difficiles à vivre dans le cinéma aujourd’hui. C’est du théâtre ? Et alors, Mankiewicz, c’est du poulet ? Le film, j’en suis sûr, finira par être repris à Broadway. Et Tarantino en sera probablement le metteur en scène.

Tarantino a fait son film en 70 mm, mais Julieta a été tourné en numérique. Oui, et c’est une plaie. Je propose que les cinéastes qui veulent tourner en pellicule créent une société pour défendre ce procédé, pour exiger qu’on garde au moins un labo par pays pour développer de la pellicule. Vous n’imaginez pas la perte que c’est. Pour mon prochain film, si je peux, je reviendrai à la pellicule. Je suis loin d’être une personne anachronique ou qui renie le progrès. Imaginez que tout à coup, les peintres n’aient plus le droit de se servir de la peinture à l’huile. La pellicule, comme l’huile sur toile, c’est le plus noble des supports. Filmer en pellicule a quelque chose de très mystérieux, ça exige de vraiment contrôler la lumière en plateau.

Le numérique serait plus artificiel ? La pellicule n’est pas plus réaliste, non. Mais ça reste plus expressif. La couleur du Technicolor, c’était une question chimique. J’ai toujours voulu la récréer, mais ce n’est plus possible car ces émulsions n’existent plus. J’avais demandé de l’aide à Néstor Almendros, qui m’avait confirmé que c’était mort. Impossible. Croyez-vous qu’il serait possible de faire La Marquise d’O… avec une caméra numérique ? Le sujet de ce film, c’est la couleur, le blanc. Et avec une caméra numérique, même avec le meilleur chef op’, le blanc n’est plus une couleur, mais une source de lumière. On ne peut pas le nuancer. Le cinéma, c’est action et réaction. La caméra numérique reproduit si bien la réalité qu’elle enlève la magie de la représentation de l’image. Je reviens à la peinture. Prenez un portrait pour moi le sommet de la forme picturale sur une toile à l’huile. Si on se rapproche, on perçoit la trame de la toile et l’huile qui l’imprègne, on devine le parcours du pinceau. La perfection de la caméra numérique enlève cette sensation. Une photo sur votre smartphone, même avec le zoom au max, tout est net. Moi, je veux voir la trame, je veux voir la main. Les frères Lumière peignaient sur leurs films.

Votre vie a beaucoup changé depuis la Movida ?

Ce qu’on a vécu dans les années 1980 n’était pas un mirage et nos corps en gardent la trace. Maintenant, en revanche, ma vie est extrêmement simple, je lis, je regarde des films, j’écoute de la musique, je me promène. Rien d’autre. Et je fais des films. La partie la plus importante de ma vie et presque la seule partie importante de ma vie actuelle, c’est d’écrire et de filmer. Si je lis, si je marche, si j’écoute de la musique et si je vois des films, c’est pour nourrir les histoires que je raconte. Maintenant, il n’existe que le cinéma.

Pedro Almodovar