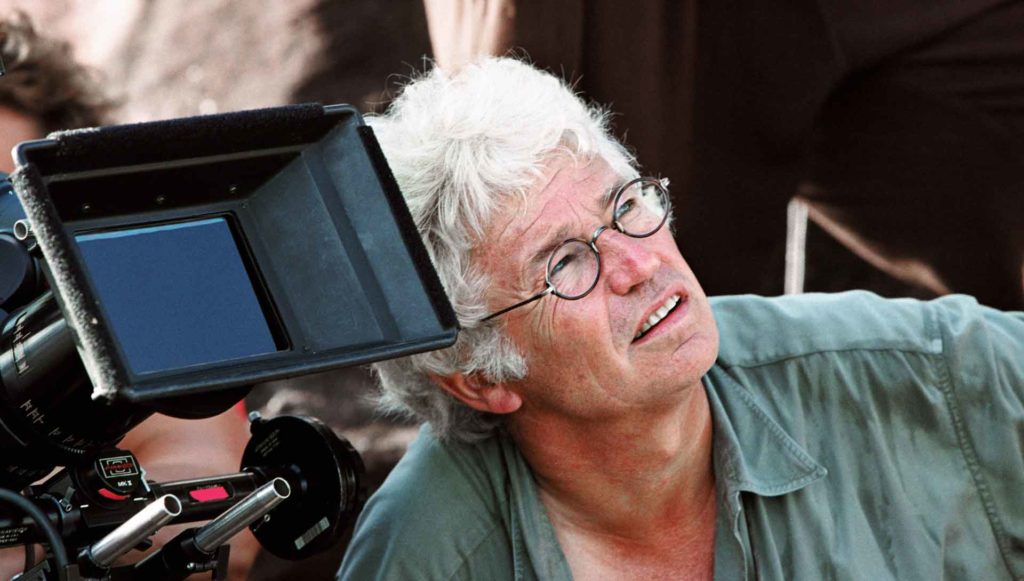

Un film c’est l’expression de la pensée d’une personne. Ce qui est fondamental sur un tournage, c’est que j’ai ma liberté sur la vision du protagoniste, pourquoi il fait ça, ce qu’il veut, ce qu’il déteste…Cette cohérence est indispensable au film, sinon on fait de la soupe. Les films de comité, ça ne marche pas. Il faut être une sorte de dictateur. Je suis très voltairien et qu’il faut tout faire pour le film mais rien en demandant à tous. Sans le talent de chacun, je ne peux rien faire. Je pense que je me suffis à moi tout seul pour planter un film. Mais j’ai besoin du talent de chacun d’eux pour qu’un film réussisse. Et j’adore être dépendant des autres. C’est toute la beauté de mon métier. C’est très simple. Si vous allez voir quelqu’un en lui disant, « tu as eu une idée formidable l’autre jour », la personne vous dit à coup sûr qu’elle a eu cette idée. Mon métier est un métier d’illusionniste. Je suis manipulateur professionnel. Faire pleurer les gens au cinéma, c’est de la manipulation. Les musiciens en font aussi. Et c’est pour ça que nous sommes là. Nous ne faisons pas que capter les choses qui passent. Comme le disait Aristote, il faut organiser les choses afin d’accomplir son but. Ne jamais faire perdre la face à qui que ce soit. Et toujours se blâmer soi-même. Je pense que si quelqu’un n’a pas compris ce que je demande, c’est à cause de moi. Donc je lui dis « je me suis mal exprimé » plutôt que « tu es un con, tu n’as rien compris. » Je préfère la bienveillance. j’ai des équipes qui me sont très fidèles. Incroyablement gentilles avec moi. Pour avoir des résultats avec qui que ce soit un bébé, un loup, un pygmée rencontré dans la forêt si vous n’avez pas un rapport humain respectueux et sincère, ça ne marche pas. Il faut aimer aimer. Je passe beaucoup de temps avec mes chefs d’équipe, je les connais très bien, nous allons au musée ensemble, voir des films. Nous passons des heures et des heures dans les repérages. Dans les voitures, on se raconte beaucoup de choses personnelles. Eux-mêmes établissent les mêmes rapports avec les membres de leur équipe. On se fait tous confiance.

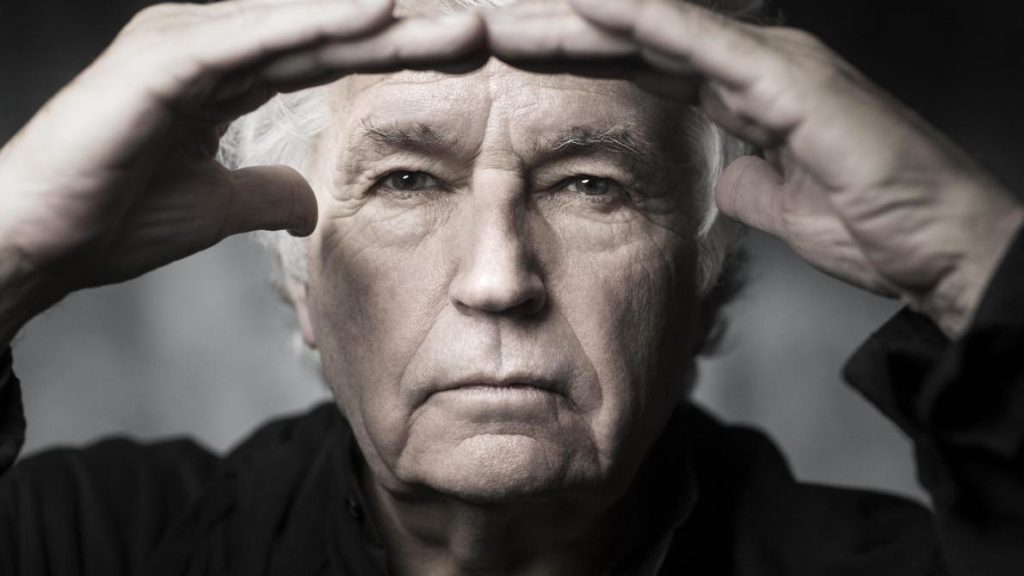

Jean-Jacques Annaud

1976 / La Victoire en chantant – 1979 / Coup de tête

1981 / La Guerre du feu – 1986 / Le Nom de la rose – 1988 / L’Ours

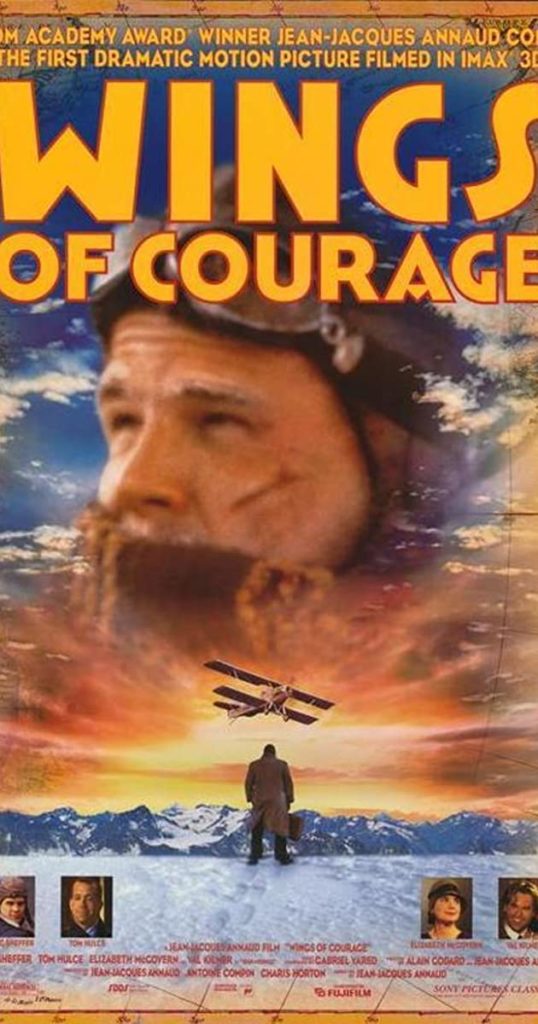

1992 / L’Amant –1995 / Guillaumet, les ailes du courage 1ère fiction avec le procédé IMAX

1997 / Sept Ans au Tibet

2001 / Stalingrad – 2004 / Deux frères – 2007 / Sa Majesté Minor

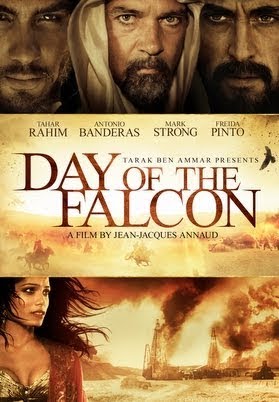

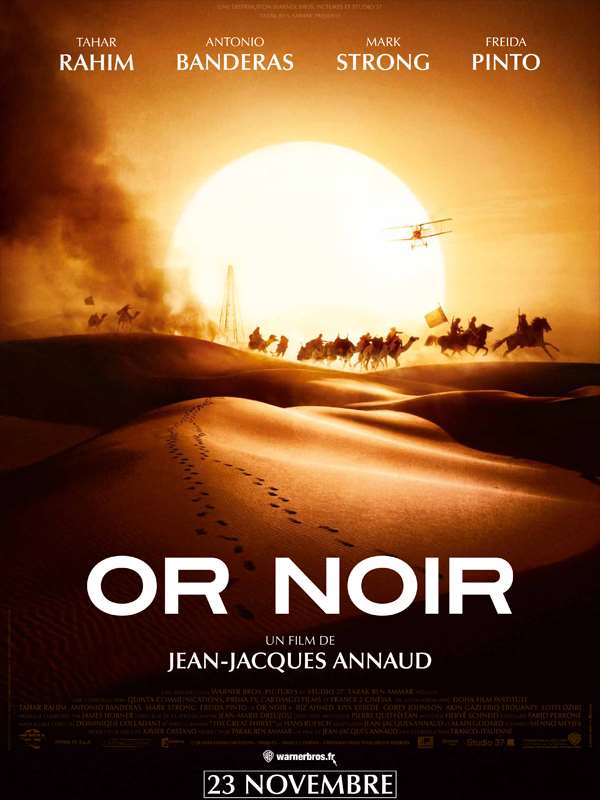

2011 / Or Noir – 2015 / Le Dernier Loup – 2018 / La vérité sur l’affaire Harry Quebert (TV)

2022 / Notre-Dame brûle

Jean Jacques Annaud et son CINÉMA

L’Apprenti…

J’ai grandi dans une banlieue un peu triste, mais heureusement, avec des parents charmants. J’étais fils unique et régulièrement ils m’emmenaient au cinéma. Ces sorties étaient pour moi des ouvertures sur le monde, sur le rêve. Ma mère a travaillé dans la plus importante boutique de photographies de France qui s’appelait Odéon Photo et qui existait encore il y a quelques années. Nous recevions tous les ans à la maison le catalogue des derniers outils disponibles et à sept ans, alors que je récupérai dans la boîte aux lettres mon Journal de Mickey auquel j’étais abonné, je suis tombé sur ce catalogue que j’ai donc feuilleté. J’ai découvert toutes ces machines extraordinaires, notamment des caméras 8mm ou 16mm, j’avais les yeux écarquillés, je pensais que ce serait des jouets formidables. J’ai donc dit à ma mère que j’en voulais une, puis un peu plus tard, que je voulais faire du cinéma. Peu de temps après, elle a téléphoné au Directeur de l’IDHEC, l’ancêtre de la Fémis pour prendre rendez-vous avec lui ! Me voilà, gamin, dans le bureau du Directeur, Rémy Tessonneau, avec ma mère qui l’assaille de questions sur le parcours idéal d’un apprenti cinéaste…« Faites du latin et du grec, de la physique et des mathématiques, des études de Lettres à la Sorbonne, lisez beaucoup, voyez beaucoup de films ». J’ai fait exactement tout ce qu’il m’a dit. Je suis ensuite rentré à Louis Lumière qui forme au métier de la photographie, les diplômés pouvaient ensuite rentrer directement en dernière année de la section Directeur de la Photographie à l’IDHEC. Sauf que moi je voulais entrer en Réalisation ce qui n’était pas possible. Je l’ai tellement baratiné qu’il a fini par accepter sous conditions…« Réalisez un film de six-cent mètres (20 minutes) en 35mm et sonore, sortez major de promotion de Louis Lumière et obtenez un certificat de Licence ». A la fin de mon année, j’arrive fier dans son bureau, déposant tous mes diplômes et mon film sur son bureau. Je suis ainsi rentré directement en dernière année de l’IDHEC, en section réalisation et en suis sorti diplômé, major de promotion, à dix-neuf ans. Tout s’est enchainé, je me suis vite retrouvé sur des tournages en tant qu’assistant. J’ai commencé sur un film publicitaire complètement nul pour les auto-écoles. Il racontait l’histoire suivante : une jolie blonde dans une voiture décapotable, panoramique vers l’avant, on s’aperçoit que la voiture est défoncée et qu’elle est en fait tractée par un camion dépanneur. J’observe le tournage et je vois le metteur en scène installer la voiture (pas cassée) accrochée à la dépanneuse, et il commence à tourner… Je l’apostrophe en lui disant que si la voiture n’est pas cassée, le message pro-auto-école ne va pas être compris, que cela ne veut pas dire qu’elle ne sait pas conduire mais simplement qu’elle est en panne. Il s’adresse à son chef-éléctricien et lui dit de casser le phare. Il tourne. Je l’interromps à nouveau… Je lui dis que s’il tourne cela comme ça, cela veut dire que cette fille est complètement idiote et a appelé une dépanneuse juste pour un phare cassé ! Il m’a renvoyé du plateau. Je me suis retrouvé à bloquer des routes à un carrefour. Une voiture arrive, je l’arrête et lui refuse le passage. Un tout petit bonhomme en sort, il se présente « Bonjour, Jean Mineur », directeur de la plus grosse entreprise de publicité de l’époque, vous la connaissez peut être puisqu’elle sévit encore, avec son petit personnage de mineur qui jette son piolet. Il me demande ce que je fais, je lui dis avec beaucoup d’assurance « Je suis assistant, et on passe pas » il me regarde surpris et me dit d’aplomb « Je suis le producteur, donc vous allez vous calmer ». J’étais très arrogant à l’époque, l’arrogance de ma jeunesse, il me demande comment se passe le tournage et je lui réponds avec second degré « Écoutez, vous inquiétez pas, côté plan de travail, on est très bien… ». Il débarque sur le plateau, l’équipe était déjà entrain de remballer…Le lendemain, je me retrouve dans la salle de diffusion des rushs. Jean Mineur est présent. Il regarde la prise, la blonde, le panoramique, le phare qui pend, la dépanneuse. Il s’est mis dans une colère monstrueuse. Le soir même, mon téléphone sonne. Jean Mineur au bout du fil…« Êtes-vous libre pour les deux prochaines semaines ? », je réponds que oui bien évidemment, et il me répond « Ce n’est pas pour être assistant, vous passez réalisateur de toute la série ». Me voilà donc propulsé à la réalisation de vingt-quatre films publicitaires à seulement dix-neuf ans et demi…J’ai ensuite réalisé plus de deux cent publicités, c’est véritablement là que j’ai fait mes armes.

L’Africain…

J’avais été repéré à la sortie de l’IDHEC par le Ministère de la Coopération qui m’a proposé un marché, plutôt que de faire l’armée ils me proposaient de me rendre au Cameroun pour y réaliser des films d’éducation de base. J’avais signé le papier sans trop réfléchir d’autant plus qu’à l’époque, vu mon âge, il me restait encore trois ans de sursis avant d’être mobilisé. Et puis un beau jour, l’heure est venue, j’ai dû donc quitter la France pour l’Afrique, en pensant que j’allais détester cette expérience. Au contraire j’ai trouvé ça vraiment enrichissant. Je me suis beaucoup lié avec la population locale et je dois dire que j’étais particulièrement révolté de voir comment les Camerounais étaient traités par les Français. Ce voyage m’a appris tellement de choses, non seulement sur la civilisation africaine, mais aussi sur moi-même. J’ai tiré des enseignements sur ce que j’étais, ce que je voulais être et ce que je ne voulais surtout pas être. Je suis d’une formation littéraire, j’ai étudié le grecque ancien à la Sorbonne…J’avais toutes les prédispositions pour devenir un intellectuel rigide à la française. C’est en Afrique que je me suis débarrassé de tout ça et que j’ai ouvert mon cœur. Je n’aurais jamais fait les films que j’ai fait sans cette prise de conscience et ce coup de foudre pour la culture africaine. Je me suis même juré de faire mon premier film en Afrique et sur l’Afrique. C’est ainsi qu’est né le désir de réaliser La Victoire en Chantant (1976) que j’ai tourné en Côte d’Ivoire. Ce film a une histoire particulière, puisqu’il a fait un bide monumental en France…Avant de remporter l’Oscar du Meilleur film étranger ! Autant vous dire que cela a changé ma vie, c’était totalement inattendu eu égard de l’accueil tiède qu’avait reçu le film. Ça m’est tombé dessus comme une météorite au coin de la tête. Dès le lendemain de la soirée de remise des prix, j’ai signé avec l’un des plus grands agents américains. Depuis ce jour et encore aujourd’hui, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive une proposition de projet émanant d’Hollywood. J’ai toujours considéré cela comme un hasard et un coup de chance. Néanmoins, j’ai profité de ce statut de Oscar-Winning Director pour faire les films que j’avais envie de faire.

Le Héros National…

J’ai réalisé mon second film en France Coup de tête (1978) que je considère comme très personnel. C’est l’histoire d’un jeune mec incarné par Patrick Dewaere, que tout le monde méprise, qu’on sort de prison parce qu’il manque un buteur dans l’équipe de football et qui, lors d’un match important, marque le but de la victoire et devient un héros. Je dis que c’est un film personnel parce que je me retrouvais beaucoup dans ce personnage à l’époque. Je venais de réaliser La Victoire en Chantant (1976), tout le monde en France m’avait méprisé, se réjouissait que je me sois planté, avant de me qualifier de génie dès que j’ai remporté l’Oscar. Il est vrai que souvent on associe davantage le film à Francis Veber, parce qu’il est crédité au scénario. La vérité c’est que le premier traitement de l’histoire a été écrit par Alain Godard et moi-même, on y a travaillé pendant une année, avant que l’on propose à Francis, qui était alors au sommet de sa gloire, de venir y mettre sa touche personnelle en tant qu’expert du dialogue. Ça a été très compliqué d’imposer Patrick Dewaere à Alain Poiré de Gaumont, car Patrick était réputé pour être continuellement sous substances et donc ingérable. On a essayé de m’imposer Gérard Depardieu que j’adore, c’est un excellent acteur et un ami mais je ne voulais pas en entendre parler. Depardieu est un acteur solaire, or il me fallait un acteur lunaire et le meilleur d’entre eux à l’époque c’était Patrick Dewaere. Malgré tout, nous avons failli devoir renoncer à lui, j’ai dû même dîner un soir avec Patrick, avant le tournage, pour lui annoncer qu’on ne pouvait pas l’embaucher car les assurances ne voulaient pas s’engager sur le film s’il en était l’acteur principal. Il m’a promis d’arrêter la drogue, ce qu’il a fait. On l’a retrouvé en pleine forme, requinqué. Il a tenu tout au long du tournage avant de replonger à la toute fin alors qu’il s’apprêtait à tourner Série Noire d’Alain Corneau. Ce garçon avait une énergie très étonnante, très déstabilisante. Il contenait en lui un mélange de violence et de tendresse. Nous avions le même âge, mais il se comportait comme un enfant colérique. A la fin de chaque prise, il me demandait ce que j’en avais pensé et s’il voyait que je n’étais pas satisfait, il me soulevait à la seule force de ses bras musclés, totalement habité. J’étais persuadé qu’il allait me casser la gueule. Puis il se calmait d’un coup, me reposait et me regardait droit dans les yeux en disant à chaque fois…« Tu vas voir la prochaine, tu vas voir…» Alors je retournais derrière la caméra, je lançais l’action…Et il était formidable.

Le Voyageur du temps…

Pour rendre compte de la typologie particulière des continents à l’époque, j’ai volontairement choisi de tourner les séquences à différents endroits de la planète afin qu’on ne puisse pas définir précisément l’endroit où se passe l’histoire, qu’on ait pas de repères géographiques contemporains. J’ai donc tourné en Écosse, au Kenya, dans le Grand Nord Canadien… Pour tout vous dire, au sein même d’une séquence il y a parfois des gros plans et des plans larges qui ne sont pas tournés au même moment. J’adore faire cela, j’en tiens l’enseignement de Buñuel, car je savais que pour son Robinson Crusoé (1954) il avait tourné tous les plans où l’on ne voyait pas la mer, contre un mur en béton. La réalisation de La Guerre du Feu (1981) a été une aventure épique en soi. Rien que les séquences avec les Mammouth ont été très compliquées à réaliser. Nous avions besoin d’éléphants domestiqués afin de les habituer à porter ces costumes. Nos pachydermes venaient d’un cirque anglais, nous les avions loués pendant six mois. Nous prévoyons de tourner en Islande, les animaux étaient donc dans un cargo en direction de l’île où on les attendait pour tourner. Mais alors qu’ils étaient en chemin, nous avons appris que la Guilde des Acteurs Américains se mettaient en grève, ce qui a impacté la production de mon film. Nous avons dû « abandonner » notre partenariat avec la Fox qui produisait le film, car dans ces conditions, avec la grève qui touchait Hollywood, le projet ne pouvait pas se faire. Nous avons donc cherché une autre façon de monter le film et c’est devenu une co-production franco-canadienne. Ce n’était en fait qu’une façade bidon car la Fox était toujours aux manettes, dans l’ombre. On s’est donc retrouvés entre deux eaux en même temps que nos éléphants…Nos problèmes ne se sont pas arrêtés là puisqu’on a appris l’existence d’une loi islandaise datant du XXIème Siècle, qui interdisait l’exportation de quadrupèdes à partir de septembre…Et nous étions en juillet ! Cette interdiction avait été mise en place au Moyen-Âge parce qu’à cette période, la houle est plus forte en mer et les remous brisaient les pattes des poneys ! J’ai dû dîner avec la Présidente de la République d’Islande de l’époque pour la convaincre de modifier la loi, afin que je puisse ramener mes éléphants sur le plateau…Je l’ai convaincue mais l’application d’une telle modification de loi peut prendre des mois en Islande car le parlement ne se réunit pas toutes les semaines mais seulement quelques jours par mois ! Notre tournage prenait du retard, nos éléphants n’avaient toujours pas tourné leurs scènes, avaient un « contrat » à honorer en Inde dans un Cirque…Bref, j’aurais encore bien des choses à raconter sur l’aventure rocambolesque du tournage des séquences avec les Mammouths mais ça prendrait beaucoup trop de temps.

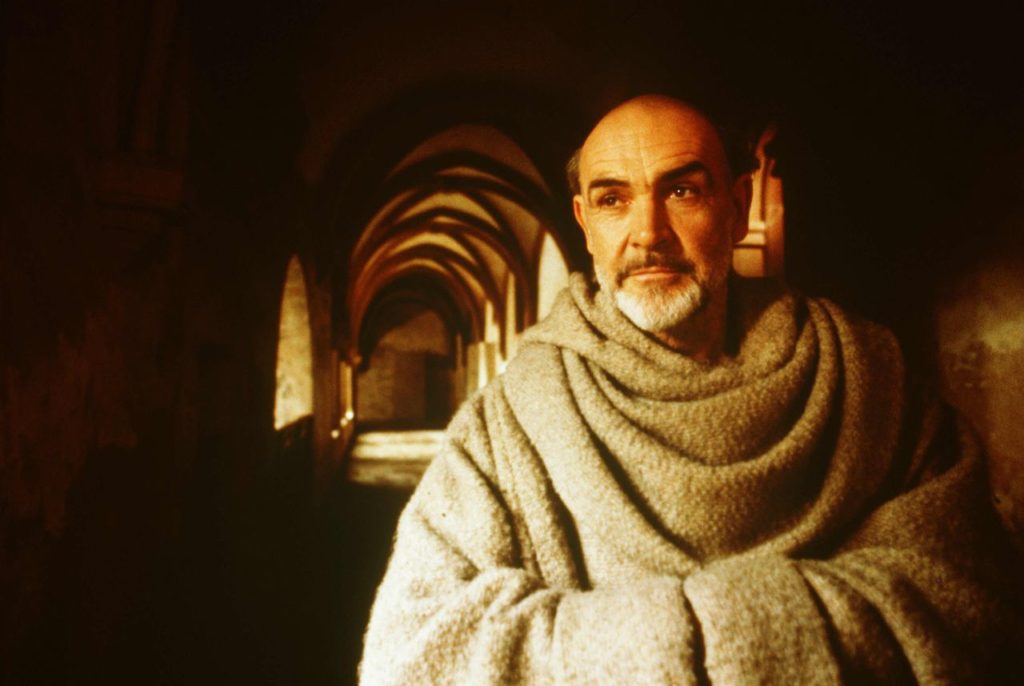

Le Franciscain…

Le Nom de la Rose en 1986 a été tourné entièrement en décors construits dans un énorme plateau à la périphérie de Rome. Au début j’envisageais de tourner dans un vrai lieu, j’ai donc visité plus de trois cent monastères à travers l’Europe, Français, Espagnols, du sud de l’Angleterre, du Portugal, de l’Italie…Jusqu’à me rendre compte que celui que j’avais dans la tête n’existait pas et qu’il fallait donc le construire ! J’ai donc tout dessiné et donné ce gros tas de papiers à un grand chef décorateur qui s’appelle Dante Ferretti et qui en a fait des merveilles. A l’époque où nous tournions c’était le plus grand décor de cinéma érigé en Italie depuis le tournage de Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz en 1963. Fabriquer de toute pièce ce monastère du XIVème Siècle a été un travail démentiel pour les équipes de décorateurs et d’accessoiristes. On a même fait re-fabriquer des manuscrits à la façon des moines copistes, une tâche très laborieuse et précise qui a durée plus d’un an. C’est l’Allemagne et l’Italie qui ont produit car en France personne ne croyait dans ce projet ! On me disait que personne n’irait voir un thriller mettant en scène des moines…Les résultats exceptionnels au box-office leur ont évidemment donné tort ! 9 millions d’entrées en Italie, 6 millions en France…Encore aujourd’hui, le film est toujours et partout dans le monde l’un de ceux qui font le plus d’audience lors des rediffusions à la télévision.

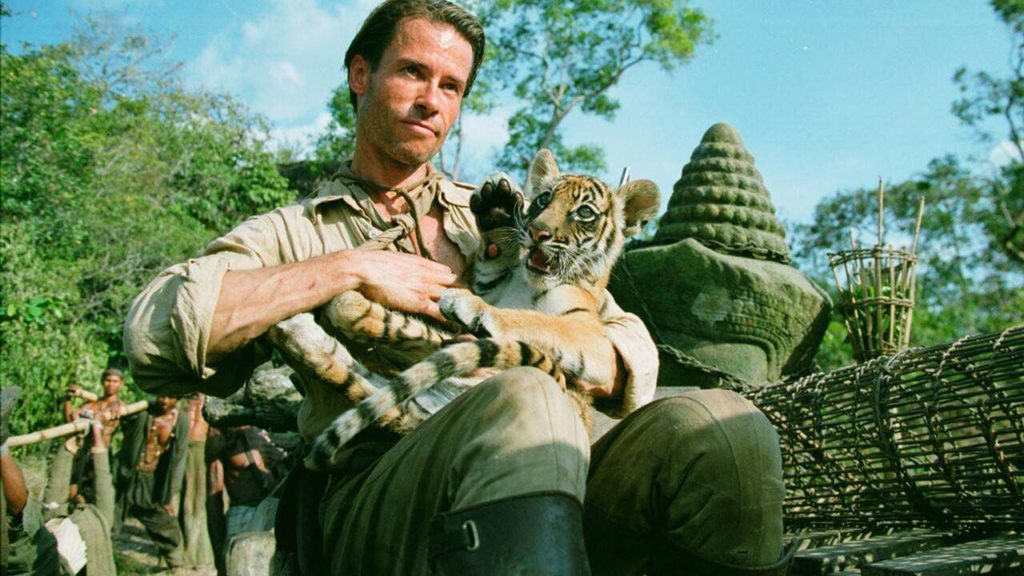

L’ami des bêtes…

Le film se déroule en Colombie Britannique en 1875, mais je l’ai tourné dans les dolomites italiennes et dans le sud-tyrol autrichien. Il se trouve qu’un jour, alors qu’avait été organisée une projection pour la Reine des Pays-Bas à laquelle j’étais convié bien sûr, ainsi que tout une flopée d’ambassadeurs. Celui du Canada est venu me dire qu’il était de la Colombie Britannique et qu’il n’avait jamais vu son pays aussi joliment représenté. Il a fallu dresser les ours pendant quatre ans pour qu’ils puissent faire ce que le scénario décrivait sans que cela ne soit dangereux pour l’équipe et les comédiens. J’ai donc tourné Le Nom de la Rose pendant ce temps. La fameuse séquence de confrontation entre Tchéky Karyo et l’ours qui l’intimide est réalisée sans aucun trucages. Cette scène était particulièrement audacieuse à tourner. J’avais fait fabriquer un bout de décor sur une route bordée d’un précipice. L’idée c’était que si quelque chose tournait mal, Tchéky pouvait sauter dans ce précipice où nous avions tendu un filet de secours, vingt mètres en dessous…Le décor a été construit pour cacher subtilement les trois caméras et le dresseur, qui disposait d’un petit recoin visible de l’ours, juste à côté du comédien. Pour cette séquence très risquée, où l’ours devait se montrer agressif et être dans une extrême promiscuité avec Tchéky, vous imaginez bien que chacun des gestes de l’animal avait été répété. Malgré tout, Tchéky, lui, n’a pas eu besoin de jouer la peur. Il était terrifié. L’animal a senti l’odeur de la peur. Et naturellement, comme le font les ours dans la nature, dès qu’ils ont obtenu la soumission de leur opposant, ils s’en vont, fiers. Pendant notre prise, l’animal a donc décidé qu’il avait gagné et s’est en allé. C’est évidemment dans le film puisqu’on a fait qu’une prise ! Je comprends tout à fait la terreur qu’a ressenti Tchéky, j’ai moi-même fait les frais des coups de griffes d’un ours pendant ce tournage et j’ai cru mourir. J’ai passé plus de deux mois à aller à l’hôpital matin et soir. Je trouve que cette séquence montre bien combien le réalisme au cinéma est important. Aujourd’hui, on essaie de prendre en charge ce type de séquences compliquées à tourner avec des effets numériques. Mais cela n’a rien à voir. Même quand ils sont bluffant de réalisme, le public n’est pas dupe. Donc forcément on croit moins en ce que l’on voit, et par ricochet, on est moins impliqué émotionnellement.

J’ai tourné d’autres films avec des animaux, dont Deux Frères en 2004 dont l’histoire se concentre sur le destin croisé de deux tigres. Chaque animal impose ses contraintes. Un tigre est plus expressif qu’un ours, on peut plus facilement anticiper ses actions. L’ours est un animal myope, qui peut être très soudain, passer d’une attitude très tranquille à un coup de patte meurtrier en une fraction de seconde. Le tigre est un félin, et si vous avez un chat à la maison, vous savez que ce sont des animaux qui s’expriment. En cela, un tigre prévient quand il n’est pas content, grogne, ronchonne. De plus, ils possèdent des yeux magnifiques et très expressifs, que j’adorais filmer, parce qu’ils vous donne la sensation d’avoir accès à son âme et à ses états d’âmes. Tandis que l’ours a des yeux de côté, comme les cochons, ce qui le rend moins facile à cerner car, tout simplement, il ne vous regarde jamais en face. J’ai eu beaucoup de chance pour le tournage de Deux Frères car le Roi du Cambodge adorait mes films. J’ai donc eu un tel appui de sa part qu’on a pu tourner dans les temples d’Angkor, qu’il a fait fermer aux touristes pendant un mois et demi. On a donc eu la possibilité de faire circuler nos tigres en totale liberté dans ces lieux. Le dispositif de sécurité que cela a impliqué était énorme. On a posé des kilomètres de filets tout autour pour éviter que nos félins s’échappent et n’aillent faire des ravages dans un poulailler ou un orphelinat…Fait amusant, nos tigres étaient en liberté mais nous, nous étions en cages. Toute l’équipe a passé plus de huit mois enfermée dans ces petites prisons d’acier qui servaient bien évidemment d’abord à nous protéger d’un coup de patte. Quand je tourne des projets comme L’Ours, Deux Frères ou Le Dernier Loup en 2015, je vis avec l’angoisse que rien de dramatique n’arrive, que ce soit aux humains, mais aussi aux animaux. Cela dit tourner avec des animaux n’est pas si différent que de tourner avec des humains. En tout cas, cela implique en tant que directeur d’acteurs la même attention. Il faut faire avec les acteurs animaux ce que l’on fait avec les humains, c’est à dire se faire estimer, être gentil et respectueux avec eux, ne pas les vexer… C’est à peu près la même chose, à la différence que c’est peut-être plus facile quand même avec les animaux car ils n’ont pas d’agents.

L’Amant…

J’ai mis plus d’un an à trouver les deux comédiens principaux de L’Amant sorti en 1992, l’actrice principale n’avait d’ailleurs jamais jouée avant. Ce film a été tourné en grande partie à Saïgon et dans la région sud du Vietnam où nous avions fait reconstruire cet immense village. Seules les séquences que j’appelais « de sensualité » ont été tournées en France, en studio, à Montmartre. Nous avions loué un tout petit studio où j’ai fait reconstruire l’intérieur du décor et une partie de la rue. La raison pour laquelle j’ai voulu tourner ces scènes en France dans un environnement plus confiné c’est que je ne voulais pas que mes comédiens soient gênés par le brouhaha démentiel qu’impose un tournage en extérieur. J’ai mobilisé une centaine de figurants sur le plateau français, pour faire vivre, en direct pendant les prises, le son de l’extérieur. C’était très important pour moi que les acteurs ne soient pas dérangés, en tournant ces huit scènes d’amour, par les bruits qu’ils font eux-mêmes. Pour les comédiens c’est déjà quelque chose de très perturbant d’avoir des caméras et un micro braqués sur eux dans des moments comme ceux-là, alors si vous faites en plus le silence et que le lit commence à grincer, c’est terminé, vous ne pouvez plus tourner. Pour éviter cela j’avais mobilisé des gens, des chiens, des machines à faire de la soupe, tout ce qui pouvait convoquer l’atmosphère sonore d’une rue de Saïgon. J’ai même poussé le vice jusqu’à mettre des machines à vapeur et pousser le chauffage à 38 degrés sur le plateau français, pour retrouver la sueur perlée sur les peaux. Pour convaincre mon producteur, Claude Berri, de l’extrême nécessité de tout ce barda, je lui répétais que c’était un film « de chaleur et d’humidité ». Et vous conviendrez qu’une scène d’amour sèche est beaucoup moins bien qu’une scène d’amour mouillée…

Le Général…

Ça peut vous paraître étrange mais tourner des scènes de bataille gigantesques comme celles de Stalingrad en 2001 est pour moi bien plus facile que des scènes intimistes. Même si vous avez parfois plus de mille figurants, des explosifs de partout et qu’avant de lancer l’action vous avez un peu la boule au ventre espérant que rien de grave ne va arriver, vous êtes tellement entouré de spécialistes, en nombre, que tout est parfaitement organisé. J’ai la chance de voir les images dans ma tête. A partir de là, je n’ai qu’à expliquer ce que je vois aux gens qui travaillent à mes côtés, éventuellement passer par l’étape du storyboard. A partir de ce travail, chacun s’organise par groupe pour, qu’à sa place, il puisse sécuriser la séquence, que tout fonctionne parfaitement dès la première prise. Pour les scènes de batailles impliquant de nombreux figurants, aucun n’arrive sur le plateau sans savoir exactement ce qu’il doit faire. Au contraire, ils ont en amont de longues semaines de répétitions, tout est très calibrée. Finalement je me repose beaucoup plus en tournant une scène de bataille impliquant mille figurants que lorsque je dois diriger une scène d’amour entre deux comédiens. Dans le premier cas, j’ai une équipe de trois cent personnes qui s’affairent à la bonne réalisation de la scène, tandis que dans le second cas, je suis parfois seul avec mes comédiens. Par contre ce qui a été très compliqué à mettre en scène pour ce film c’est les séquences impliquant plus de trois cents bateaux sur la Volga. Nous avons tourné ces scènes près de la frontière polonaise en Allemagne, où j’avais à ma disposition plus de quatre-vingt dix navires. Nous ne pouvions pas tourner dans une rivière car je devais y disposer tout un tas de mines sous-marines à faire exploser, ce qui était trop dangereux compte tenu que l’endroit allait être traversé par des navires de plaisances après notre passage. J’ai donc dû tourner sur un lac, ce qui a rendu très compliqué l’acheminement des navires étant donné qu’il n’était desservi par aucun accès maritime ou fluvial. Cela a été un casse-tête sans nom, car ces bateaux étaient gigantesques et parfois impossibles à transporter par camion. On a donc tenté de les transporter par zeppelins mais les ballons ont explosé ! Finalement on a fait découper les navires par tronçons pour les ressouder sur place ! Pour cette même scène, j’avais des plans depuis un hélicoptères qui étaient censés représenter le point de vue des avions allemands en train de mitrailler les bateaux. Pour avoir et effet il fallait effectuer en hélicoptère des piqués très violents si bien que je les ai tournés seul, sans équipe à mes côtés. Depuis l’hélicoptère, je lançais l’action de quatre-vingt dix bateaux qui étaient peuplés de mille figurants, ainsi que l’actionnement d’une centaine d’explosions de mines sous-marines. Nous tournions la première prise et en plein piqué, une mine nous a explosé dessus, l’hélicoptère a manqué de peu de s’engouffrer dans l’eau, on a cru qu’on en ressortirait pas vivants. Dieu merci on a réussi à se récupérer. Mais enfin bon… Ça fait un plan très beau… ».

Le Paria…

Avec Sa Majesté Minor (2007) j’avais envie d’assumer une déconnade un peu grivoise et païenne, totalement conscient des risques. Quand j’ai présenté le projet aux producteurs j’ai clairement dit que c’était un OVNI et qu’on risquait de se planter. Eh bien c’est arrivé…C’est très certainement mon plus gros bide. D’une certaine façon, cela m’a fait du bien. J’étais considéré comme « Monsieur Succès » et subitement tout le monde a arrêté de m’emmerder avec ça. Certains étaient même très heureux, ricanant, pensant que c’était le film qui mettrait fin à ma carrière…Il faut avouer que cela a été un énorme accident industriel, le film a coûté plus de 20 millions d’euros. Si je l’avais tourné en anglais il aurait certainement réussi à se rembourser, mais la langue française a empêché son exportation. Le film que j’ai tourné en suite, Or Noir (2011) n’a pas non plus été un succès, mais il a eu le mérite d’au moins rembourser son budget grâce à son exploitation dans les pays du Moyen-Orient, notamment au Qatar où nous avons tourné, l’Emir souhaitant à l’époque faire de son pays une terre d’accueil pour les tournages de cinéma.

Le Mélomane…

La composition de la musique de mes films est pour moi un moment très important, cardinal, car c’est le seul moment où je perds totalement le contrôle. J’ai une bonne connaissance technique des différents métiers du cinéma, je parle ce langage et ai donc un certain contrôle des différentes opérations qui jalonnent la fabrication d’un film. Avec la musique c’est un peu différent car je me remets totalement à un autre créateur qui va être en charge d’imaginer à ma place ce que devrait être la musique du film. Bien évidemment, je lui donne des directions, des teintes, je lui dis…« cette scène devrait être plus comme-ci ou comme ça, on devrait ressentir tel sentiment, renforcer cette tension ou au contraire s’abstenir d’illustrer musicalement une séquence qui fonctionne très bien sans musique ». A chaque fois, la composition de la musique est une étape qui s’écoule sur plus de trois mois. J’ai l’habitude d’enregistrer aux studios Abbey Road avec le London Symphony Orchestra. J’ai eu de la chance de côtoyer les plus grands compositeurs, de Philippe Sarde à Gabriel Yared, de James Horner en passant par John Williams pour Sept ans au Tibet. Même si je ne suis pas un spécialiste, j’adore ce moment, je suis moi-même très mélomane donc je m’intéresse à ce langage. C’est souvent un moment crucial, la musique peut autant révéler qu’anéantir des séquences, il faut faire très attention à cette étape car on peut littéralement flinguer son film si la musique n’est pas appropriée.

Le Chinois…

Sept ans au Tibet n’a pas été tourné sur place car les autorités chinoises ne m’y ont pas autorisé. Nous nous sommes donc dirigés vers l’Inde, dans les provinces du nord du pays. Nous avons investi plus de sept millions d’euros pour faire rénover des hôtels sur place afin d’accueillir notre grande équipe avant que finalement l’Inde nous refuse le tournage, craignant que le gouvernement chinois fasse couper les approvisionnements d’électricité et d’eau qui approvisionnaient la province ! J’ai donc décidé de tourner dans un lieu que je connaissais déjà, qui était à la même altitude et à la même latitude mais de l’autre côté du globe, en Argentine. Nous avons donc embarqué toute l’équipe, les acteurs tibétains, les équipes de costumiers et d’accessoiristes indiens…Pour aller tourner un film sur le Tibet dans les montagnes surplombant la ville de Mendoza !

Sept ans au Tibet a été produit pour un budget de 70 millions de dollars, le film le plus cher du réalisateur, même devant Stalingrad. Si le film n’a pas été un bide, il n’a pas non plus trop marché puisqu’il a récolté environ 130 millions de dollars dans le monde. Brad Pitt, acteur extrêmement populaire auréolé du succès de Seven, a été payé 8 millions pour jouer.

Alors les Loups…

Ce projet m’a valu d’être banni de Chine, ainsi que Brad Pitt. Plus tard, très étonnamment, les Chinois sont venus en 2015 me chercher pour que j’adapte Le Dernier Loup. Je leur ai rappelé que j’étais banni dans leur pays depuis 1996 et que c’était donc impossible. Ils m’ont dit qu’ils adoraient mon travail, que j’étais le seul à pouvoir réaliser ce film et qu’ils outrepasseraient l’affront que j’ai fait au pays avec Sept ans au Tibet si j’acceptais…J’adorais le livre The Wolf Totem dont est tiré le film, j’avais vraiment très envie de le faire. Je leur ai quand même demandé pourquoi ils voulaient tant d’un français qui a fait un film sur le Tibet. Ils m’ont assez clairement dit qu’ils étaient conscients des problèmes écologiques en Chine, qu’ils voulaient faire évoluer cela, mais qu’ils ne pouvaient pas le dire eux-mêmes, que les cinéastes chinois seraient embêtés s’ils s’y frottaient, que les cinéastes mongols ne comprendraient ni le personnage chinois ni les loups et enfin que les cinéastes américains ne comprendraient ni les mongols, ni les chinois, ni les loups… Ils m’ont intimé d’être sincère, disant qu’ils savaient où était mon cœur, et que si je me lançais dans l’aventure de ce film de façon très sincère et non-intéressée, ils me laisseraient totalement libre et n’interviendraient pas. Je dois vous avouer que je ne les ai pas totalement crus au début. Et pourtant j’ai bien eu une totale liberté. J’en ai écrit le scénario avec mon co-scénariste Alain Godard, j’ai eu carte blanche sur l’ensemble des grandes décisions artistiques. Ils ont investi deux ans avant le tournage, deux à trois millions de dollars, pour préparer les loups, en faisant venir le meilleur dresseur du fin fond du Canada. On a pu faire un casting de loups, plus de trois ans à l’avance, pour sélectionner les papas et les mamans qui feront les plus beaux louveteaux possibles. C’était complètement dingue et inespéré d’avoir autant de liberté ! Je l’ai assez peu dit à l’époque de la sortie, parce que je craignais qu’on pense de moi que j’étais désormais un agent du gouvernement chinois (rires) ! Le film a fait 21 millions d’entrées en Chine et remporté tous les prix là-bas et par ricochet il a eu des répercussions importantes pour les Chinois, son message est passé et a soulevé des débats autour de questions écologiques majeures pour le pays, qu’il s’agisse du devenir de cette steppe qui se mourrait, et de l’épineuse question de la réintégration du loup pour retrouver un certain équilibre naturel nécessaire à la préservation de ce biotope. On a tendance à faire des raccourcis très occidentaux quand on évoque la Chine, et notamment sur les questions écologiques. Je vous assure qu’à bien des égards, ils sont bien plus avancés que nous sur ces problématiques. Je me souviens que la Ministre de l’Écologie de l’époque, Delphine Batho, était venue faire un discours devant le gouvernement chinois pour lui expliquer qu’en France, on avait révolutionné le secteur de l’énergie renouvelable en installant des éoliennes partout. Les ministres chinois étaient complètement coi de voir une Française leur faire ainsi la morale alors qu’ils avaient déjà implanté plus de 20 000 éoliennes dans leur pays pendant qu’en France on n’en avait à l’époque que quelques centaines ! Les Chinois ont été d’ailleurs les premiers à se rendre compte que ce n’était pas la panacée et que les éoliennes avaient en fait un impact assez néfaste sur l’équilibre des biotopes. Ils se sont rendus compte que ça créait des flux électriques extrêmement dangereux pour les oiseaux, certains d’entre eux fuyaient la steppe ou y mourraient. Le problème étant que les oiseaux avaient une importance cruciale pour la steppe puisque c’est eux qui permettent sa pollinisation. Ils ont donc tenté de résoudre ce problème. Avec ce film, je me suis senti un peu responsable de pouvoir ajouter une petite goutte d’eau pour faire basculer les consciences d’un des pays les plus importants du monde, sans qui on ne pourra pas sauver notre planète.

Je voulais faire une série. Depuis dix ans je vois bien qu’il y a une migration du talent et de l’énergie créatrice vers la télévision. Quand je suis à Los Angeles, je constate que c’est la panique dans les studios de cinéma. Et je peux vous dire que je reçois en continu des propositions de séries télé. La série a une clientèle, qui la réclame. Alors qu’au cinéma, il faut souvent pousser les spectateurs pour qu’ils aillent dans les salles. Les grands metteurs en scène américains, Martin Scorsese, Woody Allen ou Steven Soderbergh n’ont pas fait des séries par hasard, ils savent que c’est là que se trouve le public. Pour ce qui me concerne, j’avais aussi la curiosité de découvrir les méthodes de production de la série. Je ne veux pas rester dans le wagon de queue et arriver après tout le monde. La série Harry Quebert m’a permis de me fondre dans ces nouvelles normes, qui sont en vérité celles du feuilleton. Je suis un peu comme un écrivain habitué à livrer des romans de 250 pages et à qui l’on demande d’écrire un feuilleton de 1000 pages. La technique n’est pas la même. La façon de regarder les images non plus. Quand on m’a proposé le bouquin de Joël Dicker, il m’a paru flagrant que ce ne pourrait devenir qu’une série. Il y avait trop de personnages pour les faire tenir dans un film de deux heures. Les suspects ne le seraient jamais puisque l’on n’aurait pas le temps de leur donner un peu de chair. Pour autant je l’ai tourné comme d’habitude, comme si c’était un film, la différence est qu’il s’agit d’un film de près de 9 heures…Série pas si facile que cela à faire. De nombreuses scènes se déroulent plusieurs années plus tôt. Et c’est toujours compliqué d’aborder le passé, même s’il n’est pas très lointain. Il faut enlever les antennes de télé, ou parfois les ajouter, changer les voitures qui circulent, les costumes, etc. Au final cela coûte autant que si le film se passait au Moyen-âge.

C’est un art éphémère. La gratification est immédiate, mais il est rare que l’on revoie les séries qui ont été diffusées. Quant au grand écran je vous dirai qu’il a changé de domicile. Autrefois pour couvrir son champ visuel, il fallait aller dans un cinéma et ne pas s’asseoir plus loin que la moitié de la salle. Aujourd’hui, si l’on possède un écran d’un mètre cinquante de diagonale dans son salon et que l’on s’installe à trois mètres, le champ visuel est aussi bien couvert. Je vais sans doute vous provoquer en ajoutant qu’il en est de même si l’on regarde un film sur son téléphone portable en le tenant à quelques centimètres. C’est le ratio qui importe. Le petit écran est par ailleurs plus maniable. Quand j’ai passé des mois en Mongolie pour repérer puis tourner Le Dernier Loup, il n’y avait pas la moindre salle à la ronde. Et puis même, les premières salles ne montraient que des films d’action chinois qui ne me passionnaient pas vraiment. Mais j’avais des DVD. Il faut bien comprendre que le monde change. Et ceux qui ne le voient pas sont les mêmes qui ont ri en voyant arriver les premiers appareils photos numériques, en jurant qu’ils ne se passeraient jamais de pellicule. On a vu le résultat !

Plus de 200 millions de spectateur dans les cinémas, mais pour montrer quels films ? J’ai connu en tant que cinéaste bien des succès mais je ne suis pas certain que la plupart des films que j’ai faits seraient encore possibles aujourd’hui. Aujourd’hui se pose vraiment la question de la survie des films intermédiaires, qui ne sont ni ces films faits avec des bouts de ficelle d’un côté, ni ces blockbusters intergalactiques chers à Hollywood de l’autre, qui ont le pouvoir de faire sombrer le studio qui les produit quand ils se plantent. Où sont les films à contenu ? Aujourd’hui beaucoup de spectateurs vont au cinéma pour rigoler ou pour se détendre, ou du moins avoir l’impression qu’ils se détendent. Pourquoi pas ? Mais il faudrait que les films un peu exigeants aient aussi leur place. J’ai eu la chance de voir Roma, de Cuarón, sur grand écran. C’est un film magnifique. Mais quelle galère pour y arriver ! Cuarón m’a raconté qu’aucun financier n’était prêt à se lancer dans l’aventure, alors qu’il a quand même signé un Harry Potter et Gravity ! Il réussit néanmoins à faire son film, il le montre à tous les distributeurs du monde et personne n’en veut. Finalement c’est sur Netflix qu’il est visible ! Et puis il faut également ne pas perdre de vue que la télévision draine davantage de monde. Mes films ont été largement vus en salle, mais quand les gens m’en parlent c’est suite à un passage télé. Le Dernier Loup a peut-être attiré 20 millions de spectateurs chinois dans les salles lors de sa sortie. Mais il est passé il y a peu sur une chaîne chinoise et ce sont entre 100 et 200 millions de spectateurs qui l’ont vu. Il est vrai que les chiffres sont toujours impressionnants en Chine.

J’aime le cinéma…

je suis dans la situation de l’acrobate que l’on vient débaucher au cirque pour lui proposer de faire du cabaret. Peut-être serais-je amener à faire du cirque ET du cabaret. La série permet d’abord de donner un peu plus d’épaisseur aux personnages secondaires. Quand on a deux heures pour faire vivre dix personnages secondaires, mathématiquement on ne peut donner que six minutes à chacun si l’on garde l’une des deux heures pour les deux personnages principaux. Vous pouvez consacrer 40 minutes à des personnages secondaires.

J’adore les seconds rôles, j’aime les acteurs qui les tiennent. J’étais admiratif de Jean Carmet, de Jean Bouise, et bien d’autres. La contrepartie c’est de tourner plus vite. Pour aller plus vite, je n’ai souvent fait qu’une seule prise après une répétition. J’aime assez ne pas multiplier les prises, sauf quand j’ai un acteur qui a besoin de se chauffer. Le problème est de mettre dans la même prise un acteur qui donne tout à la première prise avec un autre qui doit se chauffer pendant des heures. C’est ce qui m’est arrivé pour Sept ans au Tibet Brad Pitt était bon à la quinzième prise, alors que David Thewlis démarrait à la première. Heureusement il était encore au point quand arrivait la quinzième…Je n’ai rien à redire. Certains acteurs ont besoin de temps pour s’incruster dans le rôle, Robert de Niro étant comme chacun sait le plus perfectionniste de tous. À l’inverse, sur Le Nom de la rose, Sean Connery était parfait à la première prise, excellent à la seconde, et puis à la troisième il oubliait son texte. Pourquoi ai-je voulu tourner vite ? Parce que les metteurs en scène habitués au 35 mm perpétuent les vieilles habitudes consistant à faire attention à ce qu’il n’y ait pas le moindre reflet dans la glace par exemple. À ceci près qu’aujourd’hui ces choses-là, on les vire après.

Quand j’ai fait Coup de tête pour la Gaumont, Alain Poiré, que je respectais par ailleurs beaucoup, est venu me reprocher d’utiliser beaucoup de prises. Je lui ai répondu que j’étais habitué à la rigueur des films publicitaires et que je ne voulais rien laisser au hasard. Il m’a donné son feu vert. J’ai fait le film, Alain Poiré était content. Le montage le satisfaisait également. Mais il m’a quand même demandé s’il pouvait prendre mon assistante monteuse pendant deux jours pour voir quelles prises avaient été choisies dans le montage final. Résultat des courses…60% des plans venaient de la première prise, 30% de la seconde et les 10% restants jusqu’à la prise 15. Je l’ai beaucoup remercié, car sans lui je n’aurais jamais pris conscience que je gardais les premières prises. C’est vrai que sur une première prise on a parfois un petit saut dans le traveling par exemple. Mais franchement si les acteurs sont convaincants, qui va venir râler parce qu’il y un petit saut dans le traveling du plan 527 ?

Je relis dix fois la moindre ligne de dialogue et il n’est pas un seul des quelque mille plans que je n’ai pas contribué à étalonner…Mais à côté de cela, j’ai cherché à travailler à l’énergie, plus que dans le souci maniaque du moindre détail. Par ailleurs, je me suis rendu compte dès La Victoire en chantant que souvent les répétitions sont supérieures aux premières prises. Depuis l’arrivée du numérique, depuis que la pellicule n’est plus contingentée, puisqu’il n’y a plus de pellicule, je ne me prive plus de filmer les répétitions…Au final, celles-ci représentent peut-être un tiers du métrage de la série. C’est bien simple, il m’est arrivé une seule fois d’aller jusqu’à sept prises, et je me suis excusé ! J’ai en mémoire les conseils de Kurosawa à ses acteurs. Il leur disait « Si vous tombez de cheval, courez derrière et tentez de remonter dessus, ou alors laissez-le partir et continuez à pied… ». Dans tous les cas il se passe quelque chose, tout vaut mieux que de baisser les bras et dire que l’on va recommencer. Dans la vie, il n’y a que des premières prises. D’une certaine manière ne conserver que des premières prises permet d’approcher des parfums de vérité. Quand on peaufine une scène jusqu’à l’outrance, on la fige…La technique n’est que secondaire. J’ai maîtrisé la technologie de bonne heure, cela me permet de ne plus y penser. Les trucages numériques actuels ne proposent rien de plus que ce que nous faisions à l’école de cinéma, avec le « cache contre-cache animé ». À ceci près que la sélection du cache et du contre-cache, au lieu de demander trois jours au laboratoire, plus le nettoyage de la tireuse, et un tirage par contacts avec les contre-griffes, se fait sur un ordinateur de débutant en deux secondes. Les défauts restent les mêmes. Quand je place un type sur un fond vert, que je lui demande de faire une déclaration d’amour à mon doigt sur lequel j’ai enfilé une balle de ping-pong, ce n’est pas la même chose que si je mets une fille à côté de lui sur une plage véritable. Je me souviens d’un dîner à Londres avec Liam Neeson, qui sortait de Star Wars. Il m’a dit qu’il venait de passer la période la plus désolante de sa vie d’acteur. Ce n’est pas le cinéma que nous faisons. D’ailleurs les producteurs ne s’adressent pas non plus aux mêmes metteurs en scène. Personne n’a eu l’idée de demander à Bergman de faire un film de super-héros.

Voyager, prendre des photos, faire des repérages, c’est aussi s’imprégner d’un état d’esprit, qui je l’espère se retrouvera ensuite à l’écran. L’un des aspects du bouquin qui m’a conduit à y aller est justement dans le dépaysement. On voit très peu la Nouvelle-Angleterre au cinéma, alors que nous sommes abreuvés de Californie. J’ai été heureux de retrouver cette Amérique que j’avais connue dans les années 1970, qui est restée innocente et pleine de charme, aux antipodes de l’aigreur que portent les partisans de Trump.

J’ai ce privilège de pouvoir rencontrer des gens dans le monde entier, et j’ai autant de plaisir à parler avec des gouvernants qu’avec mes voisins à la campagne où avec les paysans des plaines de Mongolie rencontrés pendant le tournage du Dernier Loup. Il faut dire que le cinéma est un langage universel, il rapproche. Je me souviens d’une virée en 4×4 avec Chen Zhen, l’auteur du bouquin dont le film est adapté. Nous étions un peu paumés au milieu d’un no man’s land quand nous avons aperçu une yourte surgie de nulle part. Un type à cheval est venu à notre rencontre. Chen Zhen est descendu de voiture pour expliquer ce que nous cherchions. Il est revenu vers moi pour me dire que le cavalier était intrigué par la façon dont j’avais fait les gros plans de Stalingrad ! En Mongolie, toutes les yourtes sont équipées de la télévision…Ça c’est un privilège. J’ai été invité à dormir sous sa yourte, qui sentait très fort les crottes de moutons. J’étais aux anges. Je lui ai dit que j’aimais les chants gutturaux mongols et il s’est mis à jouer sur un instrument typique. C’est un plaisir de vie inimaginable que de parcourir le monde. Mais le cinéma n’est pas un aspect parmi d’autres, il est au centre. Et toutes les expériences que je mène se retrouvent au final dans mes films.

Le cinéma est un art universel. Jean Jacques Annaud

J’ai souffert quand j’étais jeune homme et que j’ai découvert le monde grâce aux films publicitaires qu’à Sydney ou à Hong Kong les films français n’étaient pas visibles en dehors de toutes petites salles en périphérie. J’avais envie si je faisais des films d’avoir l’exposition de Spielberg et que les gens voient mes films dans la grande salle. Ça me plaît de montrer mes films dans d’autres pays. Je me sens presque missionnaire en ce sens. Les films possédant une certaine surface commerciale sont systématiquement doublés, à la différence de ceux qui ont moins de potentiel et que l’on sous-titre. Mes films sont le plus souvent doublés. Les films sous-titrés colportent le plaisir de la langue d’origine, mais pas les idées puis qu’ils sont très peu vus. Comme chacun sait le cinéma est un art, mais aussi une industrie. Et je ne me désintéresse pas du second terme. Je suis français mais je n’ai passé que sept jours en France au cours des deux dernières années. Je ne peux pas faire autrement que de me sentir en communion avec tous les autres. Un jour j’étais en repérage sur une petite île au large du Groenland. Je me suis posé en hélicoptère sur une pointe rocheuse. Une femme est venue me demander si j’étais le réalisateur de Sept Ans au Tibet, qu’elle venait de montrer à ses enfants deux jours plus tôt. Et je me retrouve au bout du monde dans un froid polaire avec des enfants assis sur des cailloux qui me posent des questions sur le film. Ces enfants-là, je ne peux pas les oublier. C’est aussi pour eux que je fais des films. Je pense que la prise de risque est essentielle. Le cinéaste fait un métier de création. Dès lors il a le devoir d’innover, de faire des prototypes. C’est en tout cas l’idée que je me fais du métier. Vous comprenez qu’il ne faut pas s’attendre à ce que je fasse un film de série, un polar dans les rues de Paris ou une comédie sentimentale en banlieue. Si je veux vraiment innover, il va de soi que je ne peux le faire qu’au bord du précipice. Si l’on ne prend pas le risque de sa casser la gueule, le jeu est faussé. J’aime Martin Scorsese, et j’aime ses films. Mais je n’aimerais pas une seconde prendre sa place pour raconter des histoires de mafieux dans les rues de New York. Il m’est arrivé jadis de rencontrer Hitchcock, qui avait vu La Victoire en chantant. Il m’a complimenté avant de me prendre à part pour me conseiller de ne pas faire comme lui, toujours le même film, parce que c’est très ennuyeux !

RENCONTRE AVEC BRAD PITT

C’est une évidence frappante et finalement peu courante dans le monde du cinéma. Brad Pitt est encore plus beau en vrai qu”à l’écran. Ses yeux pétillent, son sourire illumine, ses cheveux brillent et sa chemise savamment déboutonnée laisse apercevoir un torse aussi bronzé que musclé… Brad Pitt est une icône vivante, un des poids lourds du cinéma américain, une vraie « movie star » mais, lors des interviews, il garde quelque chose de timide, de maladroit et d’attendrissant. D’une voix douce et posée, il a revécu pour nous l’aventure formidable de Sept ans au Tibet, aux allures de parcours initiatique. Pour notre première réunion informelle on est restés plus de cinq heures à table, à bavarder. Jean-Jacques est passionnant et passionné et j’ai été très touché par la manière dont il voyait son film…L’histoire d’une rédemption et d’un apprentissage, des thèmes qu’il a souvent traités par ailleurs. Il connaissait par cœur le livre d’Heinrich Harrer, qui fait cinq cents pages ! Bien sûr, il m’a fait part des zones d’ombre du personnage, puisqu’à aucun moment dans le livre, Harrer ne parle de sa vie intime et personnelle, et il m’a dit qu’Harrer avait certainement dû laisser une femme enceinte en Autriche avant de se lancer dans cette expédition dans l’Himalaya.

LA PRÉPARATION…Je ne prépare pas beaucoup mes rôles. J’aime être surpris et j’aime me surprendre. Avec Jean-Jacques, nous avons rencontré brièvement Harrer en Autriche, mais je ne l’ai pas bombardé de questions. Je me rappelais la forte pression que j’avais subie sur le tournage de Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, c’est pourquoi, je n’ai pas cherché à jouer sur la ressemblance physique ni même gestuelle, mais plutôt à imposer un personnage de fiction. Il suffisait de me teindre les cheveux pour être encore plus blond et de prendre l’accent autrichien, tout en sachant que j’aurais à interpréter quelqu’un qui n’était pas particulièrement sympathique. Pour les raisons politiques nous n’avons pas pu tourner ni au Tibet ni au Ladãkh. On s’est donc installés en Argentine, près de Mendoza, où l’on a carrément reconstruit le Tibet, et on a fini avec les prises de vues des scènes de montagne en Colombie britannique et au Canada. C’était fascinant de se retrouver dans un monde recréé et pourtant vrai puisque Jean-Jacques Annaud était totalement imprégné par la culture et les rites tibétains. Ce film, il l’a préparé comme un astronaute prépare un voyage sur la lune ! Il avait fait venir de vrais moines tibétains, et même de vrais yacks, pour la figuration. La scénariste, Becky Johnston, a d’ailleurs rencontré le Dalaï-Lama, et sa sœur, Jetsun Pema, a accepté de jouer le rôle de la mère…C’était très euphorisant, toutes ces énergies…Il n’y a rien de mieux que de voyager. Il faudrait que tout le monde ait le temps, les moyens et l’opportunité de voyager. Moi, je l’ai fait d’abord en voyant des films et maintenant en les faisant. C’est une chance incroyable qui, forcément, vous change, vous transforme intérieurement. Et quand un projet prend un an et demi de votre vie, la résonance est plus grande encore.

LA MONTAGNE…On est partis faire de l’escalade dans les Alpes avec mon partenaire David Thewlis. On a fait de l’escalade ensemble pendant trois semaines. Une très bonne école pour faire connaissance avec votre partenaire, cela crée des relations forcément plus authentiques. Sans parler de la formidable sensation de l’escalade elle-même…C’est fantastique de sentir que votre vie est suspendue aux cinq doigts de votre main…Puisqu’on en parle, je dois dire que David Thewlis est, avec Anthony Hopkins et Morgan Freeman, le partenaire le plus pro, le plus intègre, avec qui j’ai travaillé.

BOUDHISME…Il m’a toujours intéressé. J’ai grandi dans un entourage pratiquant, mais jamais ressenti le besoin de privilégier l’une par rapport à l’autre. J’avais, sur le tournage, le livre tibétain de la vie et de la mort, mais je ne l’ai jamais ouvert, je voulais être aussi ignorant que Harrer lorsqu’il découvre ce monde-là. J’ai beaucoup appris sur le Tibet à travers son architecture, ses jardins, ses constructions…Je dois dire que la philosophie bouddhiste m’a fasciné. J’aime le fait qu’elle rejette toute notion de violence en considérant que cet acte est, non pas un signe de faiblesse, mais une véritable force. Pour les Tibétains, si l’on bénit ses ennemis, on devient plus fort. C’est beau, mais difficile à mettre en pratique…

LE RÔLE…Le personnage de Heinrich Harrer me touchait parce qu’il se posait des questions que je me pose sur les retombées de la célébrité et du succès sur mon propre comportement. Et mes démêlés avec les tabloïds et les scoops journalistiques m’ont servi de base de réflexion. J’ai vu dans ce rôle l’opportunité d’une introspection personnelle, loin d’Hollywood et des ragots de la presse. La célébrité est un monstre qui vous dévore, c’est un harcèlement difficile à imaginer pour quelqu’un qui n’est pas la proie des médias…J’ai aimé la rédemption de cet homme, au départ très égocentrique, obsédé par ses records personnels, affamé de gloire, mais que sa rencontre avec le jeune Dalaï-Lama et la culture tibétaine va métamorphoser. Cette immersion va le bonifier, l’humaniser. En fait, Harrer, c’est deux personnages en un, l’aventurier physique dans la première partie et l’aventurier intérieur dans la seconde.

J’ai été à mon tour très ému de travailler avec le jeune Jamyang qui incarne le Dalaï-Lama, par sa candeur, sa fraîcheur, sa noblesse aussi, et je ne pouvais m’empêcher de penser que tout ça n’allait durer que l’espace du tournage, qu’après, forcément, il serait transformé lui aussi par cette expérience. Heureusement pour lui, son entourage, ses proches, sont très sains, et il vit au bout du monde, au Bhoutan.

LA POLÉMIQUE…Quand l’appartenance d’Harrer au parti nazi a été révélée, nous avons été ébranlés, d’autant que le tournage touchait à sa fin. Ça n’a pas changé mon interprétation du personnage, que j’ai toujours, pour ma part, considéré avant tout comme un loser. Mais Jean-Jacques Annaud a fait ajouter une voix off dans le film pour accentuer le parallèle entre la barbarie des Chinois quand ils envahissent le Tibet et celle de l’Allemagne nazie, et éclairer ainsi les erreurs passées de Harrer. Bien sûr, j’aurais préféré connaître cela avant le tournage, mais on peut se dire aussi que ce passé sombre donne une force, une résonance encore plus grande à sa métamorphose intime. D’ailleurs, aujourd’hui encore, Harrer est toujours proche du Dalaï-Lama, et je pense que celui-ci est un bon juge en matière de qualités humaines. Cela dit, je ne suis qu’un acteur. On me donne un script, je le joue. C’est aussi simple que ça et ce n’est pas à moi de dire, par exemple, quelle attitude la Chine d’aujourd’hui doit adopter vis-à-vis du Tibet. En revanche, si le film ouvre les yeux sur la situation politique délicate de ce pays, tant mieux !

BRAD PITT 60 FILMS EN 35 ANS

FILMOGRAPHIE TRÈS SÉLECTIVE…

1992 / A River Runs Through It de Robert Redford

1994 / Interview with the Vampire de Neil Jordan

1994 / Legends of the Fall de Edward Zwick

1995 / Seven de David Fincher

1995 / Twelve Monkeys de Terry Gilliam

1997 / Seven Years in Tibet de Jean-Jacques Annaud

1998 / Meet Joe Black de Martin Brest

1999 / Fight Club de David Fincher

2004 / Troy de Wolfgang Petersen

2006 / Babel de Alejandro González Iñárritu

2008 / Burn After Reading de Joel et Ethan Coen

2008 / The Curious Case of Benjamin Button de David Fincher

2009 / Inglourious Basterds de Quentin Tarantino

2019 / Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

UNE HISTOIRE VRAIE…

L’alpiniste et écrivain autrichien Heinrich Harrer, ami du dalaï-lama, est mort samedi à l’âge de 93 ans. Né en 1912 il était entré dans l’histoire de l’alpinisme le 24 juillet 1938, en accomplissant la première ascension des 2 000 mètres de la paroi nord de l’Eiger, en compagnie d’un autre alpiniste autrichien et de deux alpinistes allemands. Heinrich Harrer, dont l’ouvrage autobiographique Sept ans au Tibet a été porté à l’écran par Jean-Jacques Annaud en 1997 avec Brad Pitt pour interprète, était connu pour son amitié avec le dalaï-lama, auquel il avait servi de professeur dans les années 40. À la fin des années 90, il avait confirmé qu’il avait appartenu au parti nazi ainsi qu’à la SS, qu’il avait intégrée avec rang d’officier après avoir été reçu par Adolf Hitler à la suite de son exploit dans l’Eiger. L’alpiniste avait dit regretter cet épisode et affirmé avoir « la conscience propre », ses activités au sein de l’organisation nazie s’étant selon lui limitées à la préparation d’une expédition destinée à tenter de vaincre le Nanga Parbat (8 114 mètres) dans le Cachemire en 1939. À leur retour de cette expédition, Heinrich Harrer et ses coéquipiers avaient été arrêtés par les Britanniques, quelques jours après le début de la Seconde Guerre mondiale. Son évasion en avril 1944 devait ouvrir l’une des pages les plus rocambolesques de l’alpinisme. En compagnie de son chef d’expédition, l’Autrichien Peter Aufschnaiter, Heinrich Harrer parcourut plus de 2 000 km à pied à travers l’Himalaya, franchissant en 21 mois quelque 50 cols de plus de 5 000 mètres avant d’atteindre en janvier 1945 son but, la « ville interdite » de Lhassa, capitale du Tibet alors indépendant. Heinrich Harrer, qui avait consacré sa captivité à l’apprentissage du tibétain mais aussi de l’hindoustani et du japonais, restera au Tibet jusqu’en 1951, où il devait se lier d’amitié avec le jeune dalaï-lama. Celui-ci devait lui rendre visite à deux reprises pour ses 80e et 90e anniversaires en 1992 et 2002. Les deux hommes s’étaient rencontrés pour la dernière fois l’été dernier à l’occasion de l’attribution au dalaï-lama du prix de la Paix de la province de Hesse en Allemagne. Heinrich Harrer, qui avait été décoré de la médaille de la Lumière de la vérité du gouvernement tibétain en exil, était l’auteur d’une vingtaine de livres traduits dans le monde entier et devait poser en mai la première pierre d’un Centre européen du Tibet dans sa commune. « Avec Heinrich Harrer, l’alpinisme perd une personnalité de premier plan », a déclaré le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel. Le dirigeant d’extrême droite Jörg Haider, gouverneur de Carinthie, a pour sa part estimé que Heinrich Harrer avait été « un ambassadeur de la paix et de la cohabitation entre les religions ». L’alpiniste, qui avait débuté sa carrière sportive comme sprinter au sein de l’équipe d’Autriche d’athlétisme aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, avait après son départ du Tibet enchaîné ascensions et voyages en Amérique latine, en Afrique, dans l’Arctique et en Océanie, où il vécut notamment avec des Papous de Nouvelle-Guinée.

UNE AUTRE VERSION…Polémique autour du héros du film de Jean-Jacques Annaud. Un nazi au Tibet. Heinrich Harrer, l’alpiniste autrichien incarné par Brad Pitt dans «Sept Ans au Tibet», fut un SS, non pas de circonstance, comme il s’en défend, mais de conviction. Enquête. par Charlie BUFFET

Ce devait être un beau crépuscule. Au soir de sa vie d’aventurier, une vie que l’on peut visiter au musée qui porte son nom, à Hüttenberg, Autriche, Heinrich Harrer pouvait être fier. Hollywood engageait 70 millions de dollars pour porter à l’écran son best-seller, Sept Ans au Tibet de 1944 à 1951, l’histoire d’une incroyable odyssée, 2 000 kilomètres à pied à travers l’Himalaya, pour une fabuleuse évasion qui le conduisit en près de deux ans d’un camp de prisonniers britannique au nord de l’Inde jusque dans l’intimité du jeune dalaï-lama dans une ville interdite, Lhassa, au cœur d’un pays inconnu, le Tibet.

C’était il y a plus d’un an. Heinrich Harrer, 85 ans, « dernier explorateur du siècle » selon Vanity Fair, ultime témoin d’un Tibet médiéval détruit par la Chine, héraut de la résistance de ce peuple opprimé depuis près de cinquante ans, savourait l’admiration de Brad Pitt, venu lui rendre visite avec le réalisateur Jean-Jacques Annaud « C’est pour moi un honneur extraordinaire, disait-il. J’ai eu 50 millions de lecteurs. Avec le film, des milliards de personnes découvriront le Tibet. » Aujourd’hui, Heinrich Harrer est introuvable. Son téléphone ne répond plus. Les producteurs de Sept Ans au Tibet lui ont demandé de rester à l’écart de sa propre histoire. Le film, ne convainc guère la critique. L’histoire s’est brutalement fissurée un jour du printemps 1997, lorsqu’un jeune journaliste autrichien, Gerald Lehner, est venu lui présenter le contenu d’un dossier qui dormait depuis plus de cinquante ans dans les archives du IIIe Reich conservées à Washington. Un dossier rose. «Harrer, Heinrich, né le 6 juillet 1912. SS, section 38, n° 73896.» Harrer nia, s’emporta, jusqu’à ce que le journaliste pose sur la table une demande d’adhésion aux SS. «Est-ce votre écriture?» «Oui.» Heinrich Harrer a 21 ans lorsque, étudiant à Graz, principal foyer du nazisme en Autriche, il s’engage dans les SA, les sections d’assaut, une organisation illégale en Autriche, impliquée dans des attentats et des assassinats, chargée d’assurer l’ordre des manifestations nazies, et le désordre de celles des partis adverses. Octobre 1933, Hitler est au pouvoir depuis six mois. Harrer a 26 ans lorsqu’il entame sa procédure d’adhésion aux SS. Mars 1938, l’Allemagne annexe l’Autriche.

En mai 1997, l’enquête de Gerald Lehner paraît dans Stern. Le 2 juillet, Heinrich Harrer publie un communiqué pour reconnaître les faits et dénoncer les «insinuations» qui ont accompagné leur publication « J’ai été membre de la SS pour une période limitée en 1938. Je n’ai porté l’uniforme SS qu’une seule fois, le jour de mon mariage, je n’ai jamais été membre des SA. Jeune, je m’intéressais au sport l’alpinisme et le ski , pas à la politique. Ma philosophie s’est construite lorsque j’ai vécu au Tibet, elle me conduit à condamner aussi fortement que possible les horribles crimes de l’époque nazie. Ma conscience est claire sur mes activités sous le régime de Hitler. Néanmoins, je considère ces événements comme l’une des aberrations de ma vie, peut-être la plus grande, et je regrette profondément que ces événements puissent produire une fausse impression.» Heinrich Harrer se trouvant en Asie entre 1939 et 1945, il n’a pu être impliqué dans aucun crime de guerre. A la droite du Führer La photo est prise à Breslau à la fin du mois de juillet 1938. Quatre alpinistes entourent Adolf Hitler: ils viennent d’accomplir l’exploit que le Führer attendait, la conquête de la face nord de l’Eiger, en Suisse, une des plus grandes victoires de l’histoire de l’alpinisme. Pendant les trois jours que dura l’ascension, il téléphonait toutes les heures pour avoir des nouvelles, raconte l’historien Rainer Amstädter, auteur d’une histoire de l’alpinisme allemand et autrichien dans l’entre-deux guerres. Un triomphe «très symbolique», dit Hitler, trois mois après l’Anschluss. Andreas Heckmair et Ludwig Vörg sont allemands, Heinrich Harrer et Fritz Kasparek appartiennent à l’Ostmark, le nouveau nom de l’Autriche. Les deux premiers, bientôt membres de la SS, ont planté au pied de la paroi, un drapeau à croix gammée. Les deux autres font partie depuis deux ans de l’Ordensburg, les centres de formation des cadres du NSDAP, où Hitler promettait de former les «bêtes blondes» qui «montreraient au monde la supériorité de l’Allemagne». Hitler «Les enfants, les enfants, ce que vous avez fait là» Heinrich Harrer, à la droite du Führer répond «Nous avons gravi cette paroi pour parvenir, par dessus le sommet, jusqu’à notre Führer.» Cette phrase, signée Harrer, est extraite d’un livre publié en 1938 par le NSDAP. Aujourd’hui, il affirme qu’elle a été rédigée par la propagande nazie. Alpinisme et nazisme Dans l’idéologie nazie, l’homme doit «contraindre» la nature. La montagne en est le plus beau symbole. La rencontre de l’alpinisme et du nazisme se noue dès le début des années 20. Avant que Leni Riefenstahl, qui fit en montagne ses débuts d’actrice puis de réalisatrice, atteigne dans le Triomphe de la volonté (1936) cette «fusion ultime du culte de la montagne et du culte de Hitler» avant que Hitler n’installe son nid d’aigle à Berchtesgaden, les institutions de l’alpinisme germanique ont adopté des réglementations antijuives. Cette épuration, entamée en 1921 est achevée en 1924 «A cette date, explique Rainer Amstädter, la totalité des alpinistes juifs sont exclus des Clubs alpins allemand et autrichien, dont tous les postes clés seront progressivement confiés à des dignitaires nazis.» Rainer Amstädter précise que son livre, paru l’automne dernier, a été très mal accueilli par les dirigeants du Club alpin autrichien, qui ont interdit à tous leurs membres d’en parler. De sa plongée dans les archives, Amstädter est ressorti avec une conviction «Heinrich Harrer fut un grand symbole de l’impérialisme nazi. Et un nazi convaincu.» Un indice ? Himmler exige des SS, sélectionnés pour leurs ascendances aryennes qui doivent être prouvées jusqu’à 1750, qu’ils procréent, sans aucune considération pour les responsabilités du père. Jamais, dans Sept Ans au Tibet, le «héros» n’exprime l’envie de voir son fils, dont il a appris la naissance. Il ne fera sa connaissance qu’en 1952, à son retour en Europe. Le conditionnement idéologique SS n’est peut-être pas étranger à cette absence de fibre paternelle. Le jeune sous-officier SS profite de son statut de héros nazi. Début 1939, alors qu’il tourne un film avec Leni Riefenstahl, il obtient du Reichsführer SS Heinrich Himmler de participer à la quatrième expédition que le Reich envoie à l’assaut du Nanga Parbat (au Cachemire), sous la conduite de Peter Aufschnaiter, membre du NSDAP. Depuis 1932, plus de vingt alpinistes allemands ont payé de leur vie l’obsession du Reich pour la «montagne mangeuse d’hommes». Mais pour un alpiniste nazi, le symbole du drapeau à croix gammée flottant au sommet du premier 8 000 vaut bien des sacrifices.

En mai 1939, Harrer et Aufschnaiter se replient sur Karachi, où les Anglais les arrêtent cinq minutes après la déclaration de guerre. Prisonniers en Asie centrale, Harrer et Aufschnaiter ne sont pas en terre inconnue. Et c’est sans doute là la plus troublante des «insinuations» que récuse le héros de Sept Ans au Tibet. La quête de la race aryenne Pour comprendre, il faut sonder au cœur même du mythe aryen. Au début des années 30, les théoriciens nazis sont divisés sur l’origine de la «race germanique» les Aryens sont-ils venus de l’Indus pour envahir l’Europe, comme le croient les raciologues de la fin du XIXe siècle ? Apparaissent-ils au contraire en Scandinavie d’où ils sont partis coloniser l’Asie ? «Dans cet affrontement, explique l’ethnologue Edouard Conte, Heinrich Himmler prend parti pour la deuxième école, celle des “nordicistes». Il crée une fondation, la SS Ahnenerbe (Héritage des ancêtres) pour valider ces thèses par des recherches scientifiques. «A deux reprises, poursuit l’historien, la SS Ahnenerbe envoie des expéditions en Asie centrale. Objectif officiel recherches botaniques. En réalité, il s’agit de trouver par des recherches anthropologiques, des descendants d’Aryens sur les hauts plateaux afghans, puis au Tibet.» La deuxième expédition arrive à Lhassa en 1939. Elle est conduite par le SS Ernst Schäffer. Son bras droit se nomme Bruno Beger. En Allemagne, ils rapportent un film, témoignage coloré sur les coutumes, la vie quotidienne: le national-socialisme sait aussi divertir le peuple. Mais l’objectif secret transparaît dans ce commentaire de Schäffer «Nous sommes partis dans le but de rendre visible l’âme d’un peuple, l’essence du Tibet, dans une vision biogénétique globale». En 1942, la SS Ahnenerbe prépare une troisième expédition asiatique, au Caucase. Mais le vent de la guerre a tourné. Les troupes du Reich se replient. «Les raciologues de la SS Ahnenerbe ne peuvent plus accéder au terrain, explique Edouard Conte. C’est alors qu’ils se replient sur les camps.» A Auschwitz, Bruno Beger est chargé de procéder aux mensurations des «sous-hommes judéobolchéviques» qui seront ensuite assassinés pour constituer une collection de squelettes juifs. Plus de cent prisonniers sont sélectionnés et exécutés, dans le but de comparer leur crâne avec le moulage de leur tête, effectué avant la mort. Jugé à Francfort en 1971, Bruno Beger a été reconnu coupable de «complicité de meurtre, dans 86 cas». Il a été condamné à trois ans de prison, jamais effectués.

Heinrich Harrer n’a bien sûr pas été associé à cet aboutissement final des théories raciales nazies. Les ont-elles cependant influencé avant son départ pour l’Asie ? La «recherche de la patrie originelle des Aryens» entre-t-elle dans l’attirance que le Tibet exerce sur le jeune alpiniste, au-delà de son goût pour l’aventure dans les plus hautes montagnes du monde ? Lorsque Stern l’a questionné, Harrer n’avait entendu parler de rien. Ni de Beger ni de Schäffer, pas plus que d’une expédition SS à Lhassa en 1939. Son admiration avouée pour le raciologue suédois Sven Hedin, explorateur du Tibet, tendait un premier lien, peut-être ténu, avec cet arrière-plan idéologique. Sven Hedin, adepte des théories «nordicistes», dont un institut de recherche de la SS Ahnenerbe porta le nom, fut entre 1946 et 1951 la seule personne avec qui Heinrich Harrer entretint, depuis Lhassa, une correspondance régulière. Mais Gerald Lehner a poursuivi sa minutieuse enquête. Aujourd’hui, dans l’hebdomadaire autrichien Profil (qui révéla en 1986 le passé nazi de Kurt Waldheim), le jeune journaliste publie de nouvelles révélations. Il a retrouvé la trace du «Doktor» Bruno Beger, 86 ans. Celui-ci affirme que «si Harrer a été accueilli à Lhassa en 1946, c’est grâce aux bonnes relations» que l’expédition SS avait établies sept ans plus tôt avec les Tibétains. Bruno Beger affirme qu’il tutoie Heinrich Harrer, «son ami depuis de longues années». Il ajoute que Harrer eut après la guerre une querelle avec Schäffer, qui l’accusait d’avoir présenté comme siennes des photos prises à Lhassa en 1939. Enfin, le journaliste a retrouvé sur un site Internet une photo où l’on voit les deux hommes entourant le dalaï-lama en 1994 à Londres. Chance et hasard C’est une bobine de film de cinéma de 35 mm, cent mètres de pellicule vierge «abandonnés par une expédition quelques temps plus tôt, conservés en parfait état grâce au climat froid et sec du plateau tibétain». Retrouvés par Harrer à Lhassa, en 1946. Il découpe la pellicule et, avec un Leica offert par un noble tibétain, peut prendre des milliers de photos, témoignage exceptionnel sur le crépuscule d’un pays qui, en 1959, basculera tout entier dans le système concentrationnaire chinois. Des portraits, des documents sur les rites, un regard d’une grande humanité sur la vie quotidienne dans la capitale «J’essayais, dira-t-il, de me comporter comme un Tibétain.» Une partie de ces photos viennent d’être publiées en France dans le Tibet perdu. En préface, le photographe américain Galen Rowell loue la «chance» de Harrer. «Sans ce film, écrit-il, le témoignage du Tibet d’autrefois n’existerait plus.» Chance ? Au Tibet avant 1946, une seule expédition avait utilisé un film de 35 mm celle des SS Ernst Schäffer et Bruno Beger. Sur ce film vierge apporté en 1939 par des raciologues nazis en quête de lointains cousins aryens, Heinrich Harrer imprima une décennie plus tard les dernières images d’une civilisation vouée à disparaître. Il n’y avait pas de hasard à ce que cette relique du IIIe Reich tombât entre les mains de l’ancien sous-officier SS. Mais il y eut bien une chance, pour Heinrich Harrer: celle d’être tenu à l’écart, prisonnier des Britanniques, du déchaînement de la barbarie nazie.