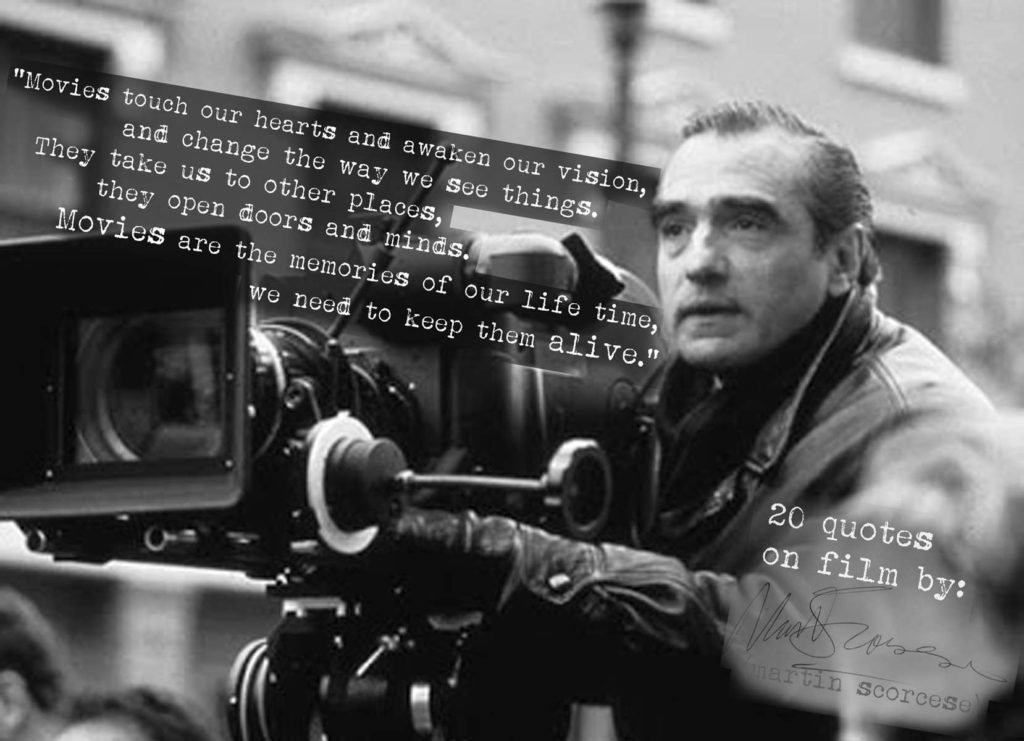

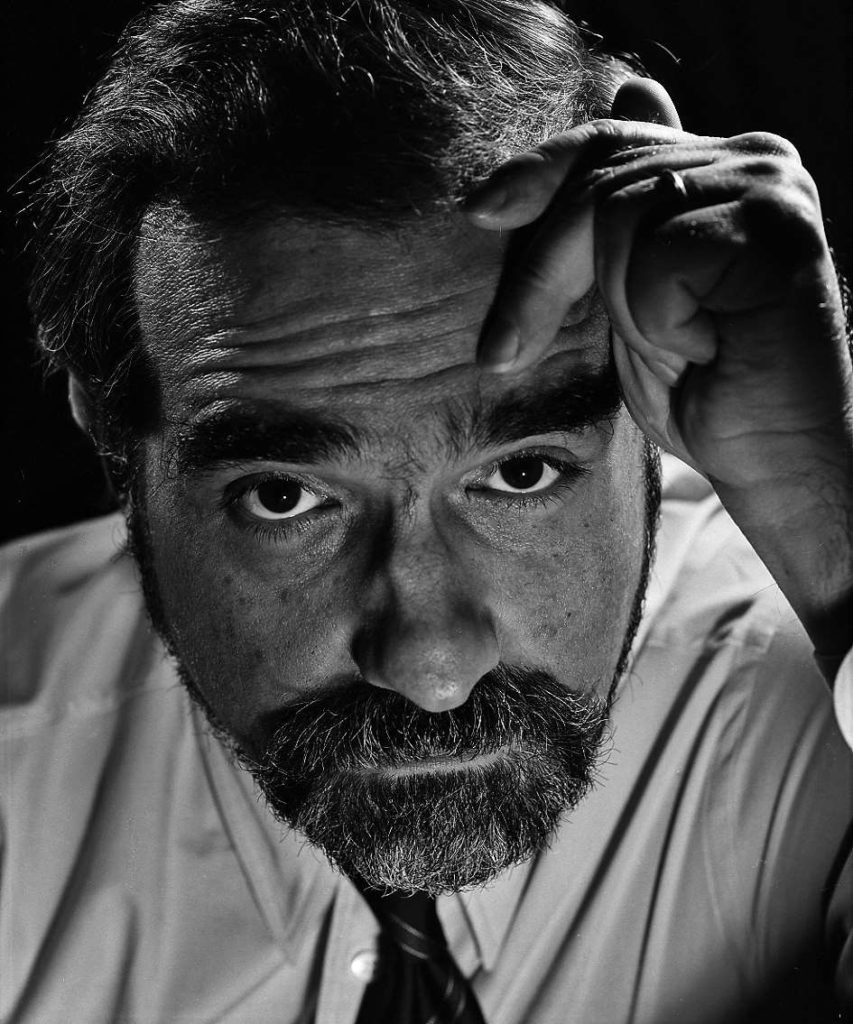

Inventeur de formes éminemment contemporaines, archéologue du cinéma soucieux de la préservation de son patrimoine, Martin Scorsese figure parmi les plus grands réalisateurs de notre époque. Passionnément engagé en faveur de la conservation des images animées, il aime à jeter un pont entre le passé et le futur du 7ème art. Dans ses films, les scènes et les époques changent, mais ses personnages sont toujours en proie aux mêmes doutes et aux mêmes questionnements. New York, la ville où Scorsese a grandi, constitue le théâtre récurrent de ses fictions, tout particulièrement le quartier de Little Italy, celui des immigrés italiens où sa famille, d’origine sicilienne, s’est installée. C’est également à New York que, le jeune Scorsese a étudié le cinéma. Ses études lui ont permis de développer sa propre écriture cinématographique…

50 ANS de CARRIERE

25 FILMS + 8 DOCS MUSICAUX

Réalisateur / Acteur / Scénariste / Producteur

DE NOUVEAUX HÉROS

Pour l’adolescent qu’il fut, le clan familial a constitué, avec l’église catholique et le monde des gangs de rue, la première source d’inspiration de Martin Scorsese. L’univers et les expériences des immigrés italiens l’ont profondément marqué et influencé. Au point d’en retrouver des traces explicites dès ses premiers courts métrages. Cinéphile passionné, le jeune Martin a découvert le cinéma grâce à la télévision en noir et blanc familiale. Plus tard, dans ses propres films, il lui arrivera de faire appel à sa mère pour incarner la « Mamma italienne » par excellence. Ses parents deviendront le sujet du documentaire Italian american, réalisé en 1974, pour lequel il fut récompensé. Dans les films de Scorsese, la famille ne représente pas seulement un abri, elle incarne aussi un pouvoir réglementé. La tentative de se soustraire à ce pouvoir, en faisant le choix de se consacrer à la pègre, échoue car les règles strictes de la communauté règnent ici en maître. Avec Les Affranchis, réalisé en 1990, par exemple, Scorsese a créé un monument inaltérable à la fois sur les clans familiaux italo-américains et sur le monde de la mafia.

Fratries…Frank Scorsese, le frère de Martin, se rappelle…« Mon frère était un petit garçon fragile. J’étais son aîné de six ans, donc je prenais soin de lui. » Les fratries sont au cœur de plusieurs des films de Scorsese. D’ailleurs, peu importe qu’ils soient ou non du même sang, tout en apparence les oppose, fondamentalement. Quand l’un se rend coupable d’une faute, c’est l’autre qui porte la responsabilité, tel un ange-gardien contraint et forcé. Comme pour Abel et Caïn, il est question de culpabilité et d’expiation, de loyauté et de devoir. Johnny Boy, tête brûlée de Mean Streets (1973), abuse de la confiance de son frère d’armes Charlie, parce qu’il le sait incapable de sortir de cette relation d’amitié. Il en va de même pour les vrais frères Jake et Joey LaMotta, dans Raging Bull (1980). Le boxeur Jake (Robert De Niro) est agressif et ne respecte pas les règles, tout en reprochant à son frère (Joe Pesci) de ne pas s’occuper de lui. Dans La Dernière Tentation du Christ (1988), Judas défie Jésus, le provoque dans sa recherche de lui-même et pèse sur sa mission sacrée.

Martin Scorsese se voit proposer le scénario d’Alice n’est plus ici en 1974, et peut montrer qu’il est capable de diriger une femme. Ellen Burstyn a d’ailleurs été récompensée par un Oscar pour son rôle de mère célibataire. Avec Le Temps de l’innocence, en 1993, Scorsese dévoile le portrait sans concession d’une femme mariée se battant pour sa liberté dans la société américaine de la fin du 19ème siècle, interprétée par la vibrante Michelle Pfeiffer. Alors que l’amitié masculine chez Scorsese est souvent empreinte de rites et de hiérarchie, les convergences entre hommes et femmes apparaissent comme un tâtonnement incertain. Les exigences de l’église catholique et les désirs des protagonistes seront la plupart du temps inconciliables.

Scorsese met en scène des hommes qui veulent mettre à jour leurs faiblesses, mais qui ne connaissent ni les gestes ni le vocabulaire qui pourraient leur permettre d’y parvenir. Qu’ils se retrouvent face à des femmes enfants, tendance Lolita, des épouses hautes en couleurs férocement jalouses, ou des femmes moins émancipées. Dans le cinéma de Scorsese, les rapprochements entre hommes et femmes sont si fragiles qu’ils doivent être constamment réinventés.

CRUCIFIXION

La figure héroïque la plus universelle de Scorsese est sans aucun doute Jésus Christ, dans La Dernière Tentation du Christ, film basé sur le roman éponyme de Nikos Kazantzakis. Depuis les années soixante-dix, le projet tenait particulièrement à cœur à Scorsese, qui souhaitait devenir prêtre dans sa jeunesse. De manière plus générale, les notions de faute, d’expiation et de pardon constituent des éléments centraux des films du cinéaste. La plupart de ses héros sont rongés par la culpabilité et recherchent la rédemption. Dans ses premiers films, Scorcese utilise le symbole du Christ crucifié pour mettre en évidence le rapport à l’iconographie chrétienne. Qu’il s’agisse de David Carradine dans Boxcar Bertha (1972), Harvey Keitel dans Mean Streets, ou Robert De Niro dans Raging Bull, Scorsese met sans cesse en scène ses héros solitaires dans la posture de martyres crucifiés. Une autre personnalité religieuse emblématique reprise par Scorsese est le dalaï-lama. De son enfance à son émigration forcée provoquée par l’invasion chinoise du Tibet, l’histoire de sa vie est racontée dans Kundun (1997).

AU CŒUR DE NEW YORK

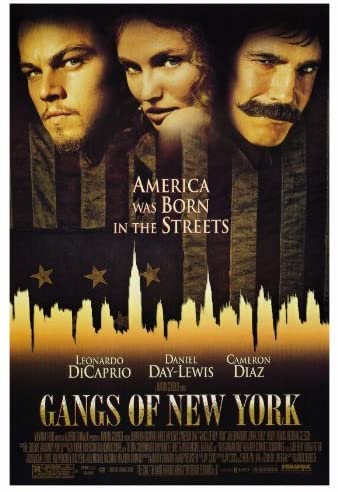

En 1950, Martin Scorsese, ses parents et son frère vivent au numéro 253 d’Elizabeth Street, dans Little Italy. Le fragile Martin observe la vie qui se déroule sous sa fenêtre. En 1960, il entame des études cinématographiques à l’Université de New York, située à proximité de son quartier. Son professeur, Haig Manoogian, lui conseille vivement de planter le décor de ses films à venir dans cet univers familier. Son film de fin d’études, Who’s That Knocking at My Door (1967), se déroulera ainsi au cœur de Little Italy. Mais le spectateur n’y voit jamais aucun panorama spectaculaire de gratte-ciel. A l’inverse, la caméra se meut comme les protagonistes, à hauteur d’homme, dans les rues mêmes du quartier. Dans le célèbre Taxi Driver (1976), Scorsese montre les environs de Times Square, gangrénés par la drogue et la prostitution, à travers le regard de son héros Travis Bickle. Dans les films qui suivront, Le Temps de l’innocence (1991) ou encore Gangs of New York (2002), il relate l’histoire ancestrale et originelle de cette ville. Comme Woody Allen, Scorsese est devenu, au cours des dernières décennies, l’un des plus grands chroniqueurs des métamorphoses de New York.

INSPIRATIONS

Une fois achevées ses études à l’Université de New York, le court-métrage The Big Shave (1967), hommage précoce et dérangeant à Hitchcock, suscite la curiosité. Plus tard, Scorsese profitera de son aura internationale pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine cinématographique jugé en danger. Après s’être rendu compte précocement, dès la fin des années 1970, du problème de la dégradation fulgurante des copies de films en couleurs, Martin Scorsese lance un appel au groupe Eastman Kodak pour concevoir des pellicules de meilleure qualité. En 1990, il fonde avec des amis cinéastes, tels Steven Spielberg et Stanley Kubrick, The Film Foundation, dont la mission est la conservation du patrimoine cinématographique mondial. Pour le centenaire de l’invention du cinéma, Scorsese réalise en 1995 le documentaire Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain, et révèle ses références hollywoodiennes, telles qu’elles jalonnent son œuvre. De par son engagement militant à l’égard de l’Histoire du 7ème art, Martin Scorsese symbolise à lui tout seul ce pont entre passé et avenir du cinéma.

Revoir Hitchcock…

Martin Scorsese ne cesse de manifester son admiration au maître du « cinéma pur » qu’est Alfred Hitchcock, et ce à différents niveaux. Il y fait référence par l’intermédiaire de motifs esthétiques explicites, mais aussi en s’entourant de collaborateurs d’Hitchcock, profitant de leur talent et savoir-faire. Pour la bande originale de Taxi Driver (1976), il fait appel au légendaire Bernard Herrmann, compositeur entre autres des musiques de Vertigo, La Mort aux trousses ou Psychose. Pour Les Nerfs à vif (1991), Scorsese engage simultanément plusieurs techniciens ayant collaboré avec Hitchcock, imprégnés de sa méthode avec le chef décorateur Henry Bumstead, ainsi que Saul Bass, créateur mondialement célèbre des génériques de nombreux de ses films à partir de 1958. Saul Bass, avec la complicité de sa femme Elaine, concevra par la suite les génériques audacieux du Temps de l’innocence, et de Casino. Scorsese tourne le court-métrage The Key to Reserva (2007), hommage amusé et explicite à Hitchcock, dans lequel Scorsese n’hésite pas à apparaître dans son propre rôle.

Hommages…

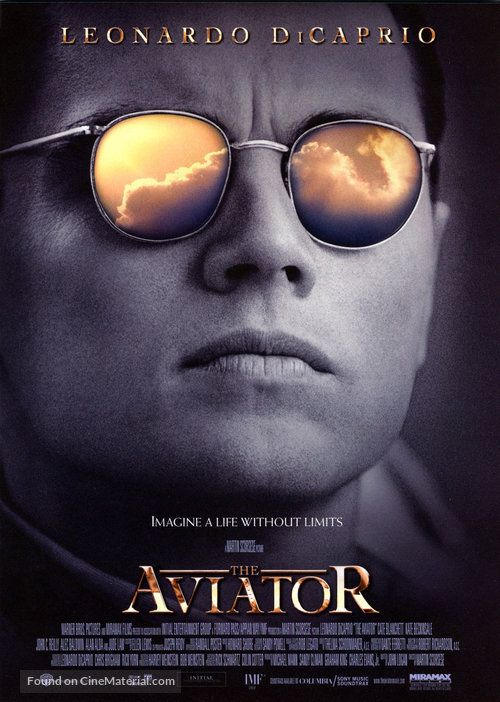

Scorsese intègre souvent dans ses films des références au patrimoine cinématographique. Aviator (2004) raconte l’histoire du nabab hollywoodien Howard Hughes, à la fois du point de vue de son travail de producteur et de sa passion obsessionnelle pour l’aviation. La première des Anges de l’enfer, en 1930 à Hollywood, est mise en scène par Scorsese comme un défilé de la haute société cinématographique de l’époque (Jean Harlow en première ligne), avec comme centre de gravité le flamboyant Hughes interprété par Leonardo DiCaprio, complice de Scorsese depuis 2002 sur cinq de ses films à l’ampleur épique. Quelques années plus tard, le film en 3D Hugo Cabret (2011), adapté du roman de Brian Selznick, est dédié à un autre grand cinéaste de son panthéon personnel, George Méliès, pionnier et magicien du cinéma français. Le film se déroule à Paris, au début des années 1930, au moment où Méliès, pauvre, est presque oublié. Afin de créer cet univers passé, Scorsese a eu recours à une équipe de collaborateurs émérites. Dante Ferretti (chef décorateur) et Sandy Powell (costumière) conçoivent des décors et costumes historiques très recherchés et stylisés. Tous deux furent oscarisés à de multiples reprises.

MAESTRIA

Les films de Scorsese se caractérisent aussi par une fluidité, que leur confèrent l’habileté de sa mise en scène et le travail de virtuose effectué à la caméra par ses directeurs de la photographie, tels Michael Ballhaus Le Temps de l’innocence ou Robert Richardson Casino. Dans le premier, la caméra glisse sur l’opulence des salons mondains pour montrer à quel point la société du 19ème siècle est obsédée par les apparences, jusqu’à l’étouffement final. Dans ses films sur le jeu, comme La Couleur de l’argent (1986) ou Casino, la suspension des mouvements apparaît comme une sublimation de la tension intérieure des personnages. Le plan séquence de plus de deux minutes des Affranchis (1990), dans lequel la caméra suit le protagoniste Henry et sa femme entrer dans le club Copacabana, est devenu légendaire. Le langage cinématographique sophistiqué de Scorsese, avec ces changements fréquents de vitesse, ces mouvements contraires de caméra et d’acteurs, ces déplacements de Steadicam interminables, a pour unique but d’exprimer la dramaturgie du film et la force suggestive exercée sur le spectateur.

Monter…

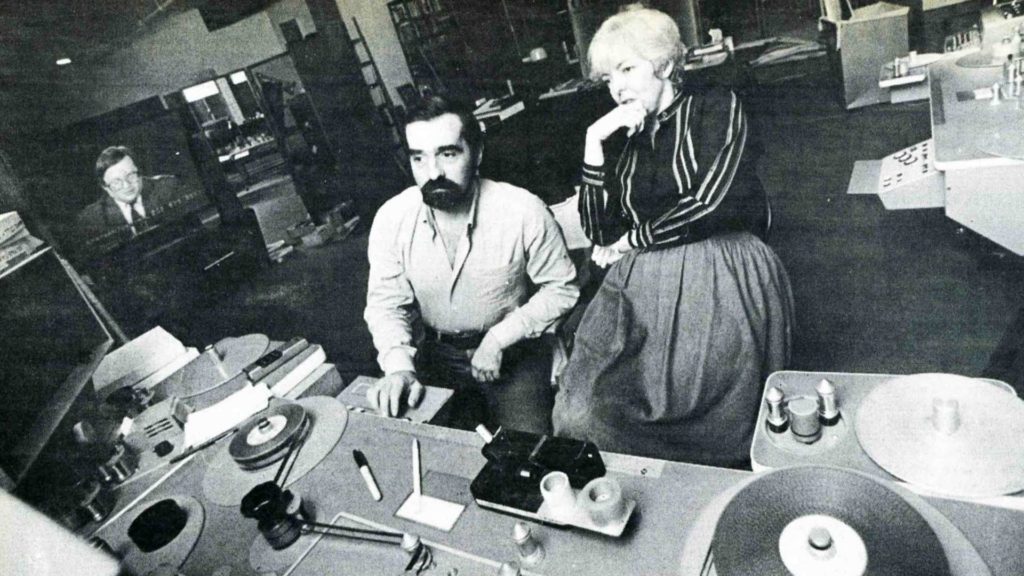

Martin Scorsese compte parmi les réalisateurs qui continuent d’élaborer la construction visuelle de leurs films au travers de story-boards, dessinés plan par plan. Il prévoit non seulement les durées des plans et les mouvements de caméra, mais esquisse également l’ordre et le montage des scènes. Tel un architecte, Scorsese planifie à l’avance la structure complexe de ses longs métrages : des plans longs et dynamiques alternent avec des séquences courtes et époustouflantes, dans lesquelles les yeux peinent à suivre le flot d’impressions visuelles. Durant ses études universitaires, Scorsese fit la connaissance de Thelma Schoonmaker, qui devint sa monteuse. Depuis son travail sur Raging Bull (1980), qui a valu à Thelma Schoonmaker son premier Oscar, elle a monté tous les films de Scorsese. Une des plus impressionnantes séquences de ce film est celle du combat de boxe de Jake LaMotta contre Sugar Ray Robinson, qui signe le début du déclin de celui qu’interpréta brillamment Robert De Niro. Avec cet art du montage, Scorsese se prévaut d’une des plus célèbres scènes de l’histoire du cinéma, à savoir le meurtre de Janet Leigh dans la douche de Psychose, film tourné par Hitchcock en 1960.

Mixer…

La musique joue un rôle prépondérant dans la vie et l’œuvre de Martin Scorsese. Il raconte qu’il a trouvé l’inspiration, pour Mean Streets (1973), dans la musique qu’il écoutait alors, la nuit, dans les bars de Little Italy. Des chansons comme Jumping Jack Flash et Be My Baby, des Rolling Stones, ont littéralement fait naître les images sur l’écran. Jumping Jack Flash est également la chanson d’ouverture du concert des Stones donné trente ans plus tard, au New Yorker Beacon Theatre, que Scorsese a filmé avec sa caméra dans Shine A Light (2007). Ses documentaires sur Bob Dylan et les Rolling Stones ne relatent pas seulement la carrière de ces musiciens et pop stars, mais dessinent le portrait d’une époque révolue. Dans Shutter Island (2010), Scorsese ose une expérience inédite en intégrant exclusivement de la musique contemporaine au sein de l’intrigue du film. L’atmosphère de ce thriller psychologique est imprégnée de la musique abstraite de compositeurs tels que Krzysztof Penderecki ou György Ligeti, qui ont tous deux vécu dans les années 50.

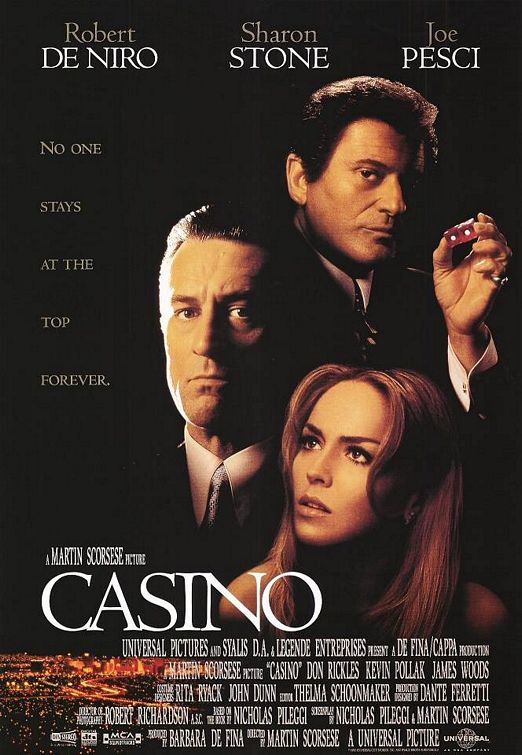

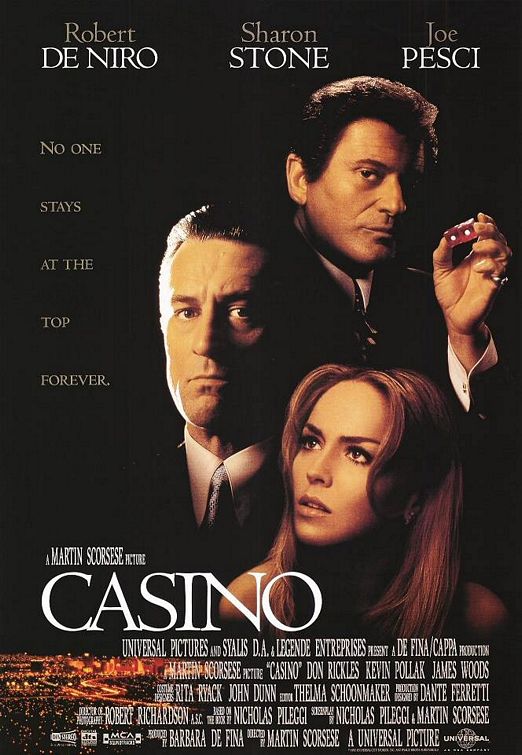

Une épopée Scorsesienne par Hugues Marcos

Une tragique histoire de trahison…Une porte s’ouvre sur la rue. Une homme en costard rose flashy en sort. Il traverse la rue en nous servant en voix-off, quelques répliques sur l’amour et la confiance. Il entre dans sa voiture et tourne la clé de contact. Et tout explose. Accompagné de la musique La Passion selon Saint-Mathieu, le titre du film s’affiche. Ainsi commence Casino, tragédie des temps modernes. Car, oui, dès le début, le ton est donné, cette histoire de gangsters grandiose finira forcément mal. Construit sur le schéma, cher au réalisateur, du rise and fall, le film présente quantité d’informations. Tout d’abord sur le milieu de la mafia : Rothstein se voit confier la gérance du casino, le Tangiers Hotel, alors qu’il n’était qu’un modeste mais doué parieur. On se dit alors que ces mafieux semble honnêtes toutefois, l’envers du décor se dévoile. Les scènes de dialogues entre les criminels sont plongées dans l’ombre, signe du niveau de confiance relatif qu’ils s’accordent. De même, quand Rothstein fait entrer Santoro à Las Vegas et sauve Ginger de la prostitution pour se marier avec elle, il ne se doute pas que le premier rêvait de dévaliser banques et coffres-forts tandis que l’autre n’hésitera pas à le voler et kidnapper leur enfant. En bref, Rothstein se fait trahir de toutes parts. Aveuglé par la passion et le pouvoir de régner sur Las Vegas, on comprend vite le discours sur la confiance qu’il tient au début…“Pendant un temps, j’ai cru que cet amour là, je l’avais”. Mais évidemment tout est superficiel à Vegas où personne ne dit ce qu’il pense et où les décisions prises sont beaucoup plus importantes qu’on ne le croit.

En effet, ce que montre Martin Scorsese c’est bien une époque qui s’est perdu. Déjà, pendant le film, par rapport aux mafieux, les patrons sont vieux, se réunissent dans un garage obscur et sale et ne décident en rien de ce qui se passe dans l’intrigue. Car à l’époque, dans cette ville, c’est les gangsters qui font la loi, pour gérer les tricheurs ou les fusillades. Ensuite, de toute évidence, le film est une critique acerbe des États-Unis. Tout est contrôlé par l’argent, et quand celui-ci ne suffit plus, les personnages n’hésitent pas à user de violence. Violence qui est aussi un des principaux thèmes du film, quand on voit la brutalité de certaines scènes, autant dans les gestes que dans les mots. On se rend vite compte, que ce pays s’est fondé sur des poignées de mains et des coups dans le dos. Et ceux qui l’ont compris grimpent très vite dans la société. Pour finir, on sent presque un goût d’amertume à la fin, quand les prestigieux hôtels, se font détruire pour laisser place aux pyramides et aux buildings. À la place des hommes influents en costards, on a des petits vieux en déambulateur. À la place des services personnalisés, on a l’impression d’être “dans un aéroport”. En voix-off, toujours, Rothstein nous explique que les grandes compagnies ont tout raflé et que c’est devenu un Disneyland pour adultes. En témoigne cette réplique narquoise…

“Pendant que les gamins jouaient aux pirates en carton pâte, papa et maman engloutissaient retraite de la maison et l’argent des études du petit dernier dans les machines à sous.”

Faut-il aller jusqu’à croire que le propos du film est de dire que la mafia c’était mieux ? Car les promoteurs n’étaient pas plus honnêtes…“Comment ils ont payé la reconstruction des pyramides ? Par des magouilles financières.” Et aussi parce qu’en montrant ces criminels, Martin Scorsese tend à les humaniser. Il dira par la suite…“Même si vous n’aimez pas ces gens et ce qu’ils ont fait, ils restent des humains.” Il cherche donc à démontrer que, eux-mêmes, sont plus humains de par leurs passions et leurs ambitions.

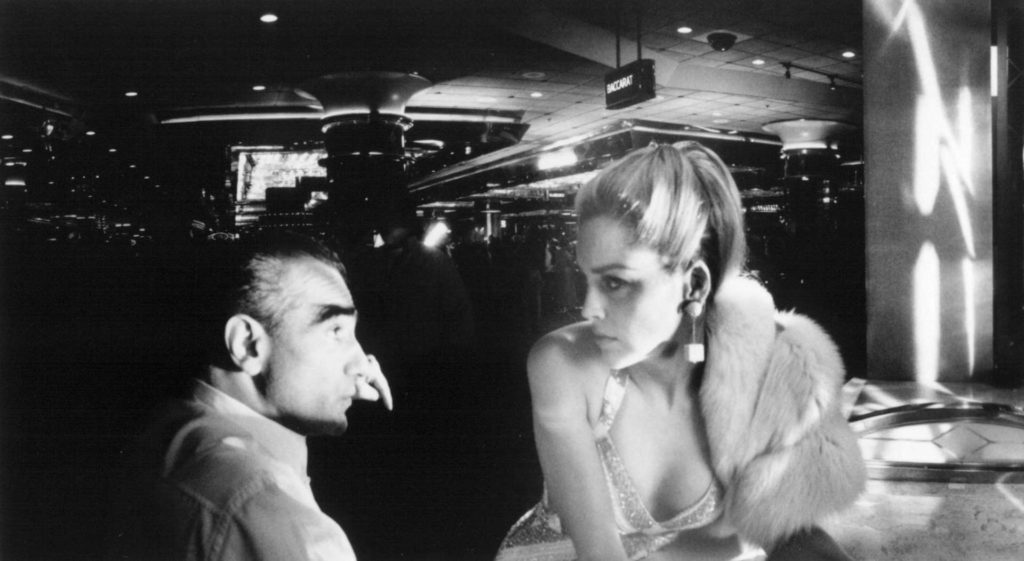

Sur le fond, Casino arrive donc à toucher à une large palette de sujets tout en restant ambiguë. Mais qu’en est-il de la forme ? En premier lieu, on remarque la prestation des trois acteurs principaux, qui crèvent tous l’écran. Robert De Niro, est le patron inflexible qui ne laisse transparaître aucune des émotions que son personnage ne le permette. Il reste de marbre, que ça soit pour demander un muffin aux myrtilles, négocier avec le shérif ou commanditer un meurtre. Joe Pesci est, lui, l’homme de main, impétueux et brutal. Quand il tue un homme avec un stylo, domine toutes personnes qui fassent deux têtes de plus que lui ou explose l’œil d’un gars à l’aide d’un étau, Joe Pesci fait littéralement froid dans le dos. Et au beau milieu de cette frénésie, ressort Sharon Stone, resplendissante et dévastatrice, jouant à la perfection cette cocaïnomane au bord de la folie . Elle n’est pas qu’une simple femme fatale qui attend, elle bouleverse l’intrigue, se fait refouler et revient à la charge. Deuxièmement, c’est, de toute évidence, la mise en scène de Scorsese, qui achève de nous prouver qu’il est l’un des plus grands dans la profession. Outre l’utilisation de la voix-off ou de la couleur rouge, tous deux récurrents dans la filmographie du réalisateur, ce dernier se surpasse. Il ose tous types d’angles, varie les échelles de plans en une scène sans difficulté, gère plus qu’efficacement les nombreuses couleurs à l’écran et surtout, nous offre des splendides plans séquences parmi les plus jouissifs du cinéma. La caméra virevolte va chercher les détails, sans oublier bien sûr des plans iconiques sur les personnages : le reflet d’une voiture dans le désert sur les lunettes de De Niro, Sharon Stone qui lance en l’air ses jetons ou Joe Pesci qui, sur fond de Rolling Stones, prêt à dévaliser les banques, regarde droit devant lui.

La musique, c’est aussi un point fort du film, utilisant le remix de Satisfaction par Devo pour accélérer une longue séquence, s’appropriant le thème du Mépris pour faire le calme avant une scène de tension ou, plus simplement, pour donner l’ambiance d’une scène avec des compositions de Ray Charles, Muddy Waters, The Animals ou Otis Redding. Notons aussi le fabuleux travail de montage de Thelma Schoonmaker, fidèle monteuse de Scorsese, qui est arrivée à jongler de manière incomparable entre les scènes, alternant flash-back et flash-forward, rythmant le film sans perdre de temps, tout en succédant les scènes descriptives aux scènes dramatiques. Et ce travail est rendu possible par celui, en amont, effectué par Nicholas Pileggi qui a écrit l’adaptation des Affranchis et Martin Scorsese. Un formidable effort de documentation, ils ont rassemblé pendant six mois des entretiens, témoignages et articles de presse et de scénarisation pour condenser ce tout.

Avec ce film, Martin Scorsese, conclut une sorte de trilogie sur la mafia, avec Mean Street en 1973 et Les Affranchis en 1990, trilogie complétée par The Irishman en 2019. Même si les trois histoires n’ont en commun que les thèmes récurrents de Scorsese, il est intéressant de noter que les personnages principaux montent en grade. Dans Mean Street, De Niro et Keitel restent des petits gangsters de rue et ne concrétisent pas leurs modestes ambitions. Dans Les Affranchis, Ray Liotta et Joe Pesci participent à des braquages de plus haut vol mais n’arrive pas à grimper bien haut. Tandis que dans Casino, De Niro est riche et influent et le film s’attache à décrire les hautes sphères de la mafia. On voit des prises de décisions importantes, le FBI traque sans relâche les faits et gestes de toute l’organisation et on aperçoit enfin le célèbre Syndicat des Camionneurs, évoqué dans Les Affranchis, qui est la couverture de la mafia américaine. À sa sortie, et encore aujourd’hui, Casino est décrié comme une simple redite des Affranchis. Mais ce serait bien simpliste de s’arrêter à cette comparaison. D’abord parce que tous les sujets abordés dans le film de 1990 sont exacerbés et agissent comme hyperboles, puis parce que les ambiances sont différentes. Dans Les Affranchis, on s’amuse souvent des frivolités de Ray Liotta. Alors que si l’on se surprend à rire devant Casino c’est bien de sarcasme dont il s’agit, devant ce milieu tape-à-l’œil et sans limite. Casino est plus froid, plus insidieux, les enjeux sont plus importants et les personnages imbibés de méfiance, sont grandiloquents.

Intense, ravageur, démesuré, cruel et frénétique, un puissant chef-d’œuvre.

MARTIN SCORCESE PARLE DE SON FILM

Pourquoi les gangsters vous fascinent-ils tant ? Je les ai connus tout petit, quand ils déambulaient dans mon quartier, Little Italy. Ils m’impressionnaient. Ils avaient leurs codes, leurs rites, leurs règles. Je les prenais pour des seigneurs. Magouilles, argent sale, corruption…ils reflètent le monde politique et social d’aujourd’hui.

Comment passe-t-on de Little Italy à Las Vegas ? Vegas incarne la fin du rêve américain. Un rêve qui finit par décliner, s’autodétruire. Casino ou la fin de l’Ouest sauvage. Dans les années 70, Las Vegas ressemblait à une ville franche, transpirait l’excès, fabriquait sa propre déchéance. Show-biz, gangsters, braqueurs, flambeurs s’y côtoyaient. Désormais, la ville a recyclé son mirage. L’Américain moyen y déboule en car, y met ses envies, y joue son désespoir.

Casino retrace-t-il une histoire vraie ? Oui. Nick Pileggi (le scénariste et l’auteur du roman original) m’a brandi, un jour, un article paru dans The Las Vegas Sun en 1983. On y relatait la dispute violente d’un couple, au petit matin, avec les voisins pour témoins. Armée d’un revolver, la femme avait bousillé la voiture de l’homme. La scène se retrouve intégralement dans Casino. Le type s’appelait Frank Rosenthal Sam «Ace» Rothstein, dans le film sa femme, Jerry Ginger et le reportage racontait leur itinéraire croisant celui d’un caïd de Chicago, Tony Spilotro Nicky Santoro. Bien sûr, ici, pour des raisons légales, ni les gangsters ni la ville de Chicago ne sont jamais nommés.

Pourquoi les parrains de Las Vegas ont-ils fini par tomber ? A cause de leur orgueil et de leur voracité. Rothstein et Santoro ont connu l’âge d’or. Ils prenaient du bon temps, amassaient du pognon, sont devenus des figures de la presse et de la télévision. Ils en ont voulu trop. Nicky, s’est montré insatiable. Il voulait devenir son propre patron, ne rendre de comptes à personne. Mais une histoire d’amour entraîne leur chute au terme d’un affrontement sanglant.

Peut-on voir dans la grandeur et la décadence de Sharon Stone-Ginger une allégorie de la ville du jeu ? Effectivement. Ginger traîne dans les hôtels et les salles de jeu, conclut un marché avec Rothstein, lui vend son âme puisqu’elle l’épouse sans l’aimer, devient une reine de Las Vegas, puis se brûle les ailes en le trahissant. Rothstein et Santoro figurent des truands comme on en trouve à Miami ou à Atlantic City. Ginger, elle, est Las Vegas.

On sent que votre goût du détail doit beaucoup au Temps de l’innocence ? Oui. Surtout les 45 premières minutes du film, qui traquent les jeux, les tricheries, les vols. Je voulais montrer Las Vegas comme un endroit où tout le monde espionne tout le monde. Une chaîne sans fin à travers les regards, les caméras, les glaces sans tain. Cette approche documentaire comprenait le risque que le public ne décroche. D’abord, je présente les personnages; puis je les éclaire à l’aide de flash-back; enfin, je les fais se rencontrer. Dans Casino, il y a une histoire, mais il n’y a pas d’intrigue. Sauf à la fin.

Le film se déroule sur un ring…Oui, puisqu’on ne quitte jamais le casino ou la chambre à coucher. Je dirais même: un ring biblique. On y évoque le paradis, les flammes, le purgatoire, à la façon d’une métaphore de la conscience qui pourrait rattraper les personnages.

Casino est un western urbain. En avez-vous revu pour le tourner ? J’ai revu des Anthony Mann L’Homme de l’Ouest, Le Livre noir. Des films noirs et des longs-métrages sur le jeu Oceans Eleven celui-là, j’ai obligé tout le monde à le regarder La Furie du désert, de Lewis Allen, avec Burt Lancaster. Et puis, bien sûr, Les Affranchis.

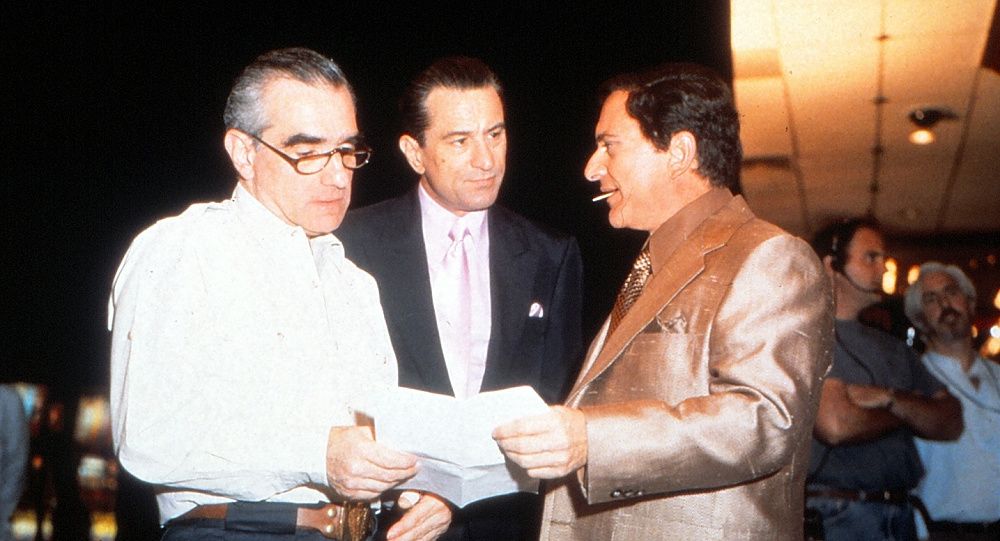

Après huit films en commun, Robert De Niro vous surprend-il encore ? Oui, et toujours dans le bon sens. Rothstein est un type sévère, froid, calculateur, brillant, qui ne laisse jamais ses émotions l’envahir. Il souffre d’ulcère. C’est le genre de gars qui vous vire parce que vous l’avez distrait en lui disant bonjour. Je me demandais comment Bob l’incarnerait. Il a passé beaucoup de temps avec Frank Rosenthal et l’a humanisé, comme il l’avait déjà fait pour Jake La Motta dans Raging Bull et Rupert Pupkin La Valse des pantins.

Ne craigniez-vous pas que le bulldozer De Niro-Pesci n’écrase Sharon Stone ? C’était, bien sûr, une éventualité, mais ils ne l’ont jamais laissée être écrasée par eux. Joe, aussi, lui a beaucoup donné. Quand Ginger, ivre morte, vient lui demander conseil, il ne joue pas. Il est lui, Joe Pesci. Bob et lui savent ce qui sert le film. Ils ne lui voleraient pas une scène. Et puis, Sharon Stone est une star.

La bande-son déploie tous les tubes des années 70…J’ai tellement aimé cette période musicale ! Depuis, on n’a fait qu’imiter le passé. Je préfère les originaux, Ray Charles, Joe Cocker, les Stones. Dans Casino, Devo interprète I Can’t get no Satisfaction d’une manière décadente. Car ce film comme Mean Streets ou Les Affranchis symbolise la fin d’un monde. Pileggi et moi, nous avons confié aux personnages les secrets de la ville. Ils les ont utilisés jusqu’à la mort. Casino est le cimetière d’un amour rythmé par le thème de Camille dans Le Mépris. Mais le film ne finit pas si mal. Lorsque Sam Rothstein, solitaire, délaissé, isolé, enlève ses lunettes, c’est comme s’il embrassait de nouveau Ginger…

Robert De Niro et Martin Scorsese

Un duo fidèle de géants du cinéma

Par Samuel Blumenfeld

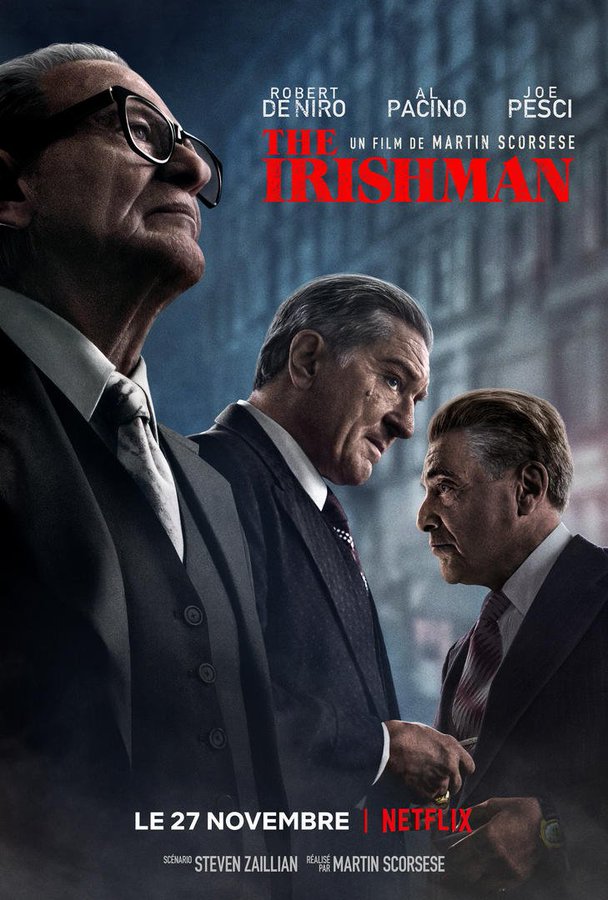

Même génération, mêmes origines italiennes, même jeunesse new-yorkaise agitée. Il y a cinquante ans, le réalisateur trouvait en l’acteur un alter ego à l’écran. A plus de 75 ans, ils ont œuvré dans « The Irishman », sur Netflix à partir du 27 novembre. « Mon problème, juge Robert De Niro, c’est la parole. » Et l’acteur américain d’ajouter « Je suis un taiseux. » Comme si, après avoir tout donné à l’écran, l’acteur n’avait plus rien à dire. Rien à offrir au monde qui l’entoure que ce silence « opaque, absolu, martial », comme il le définissait récemment lors d’un entretien à Londres. Mais les silences de De Niro sont plus complexes. Il y a les fins de non-recevoir qu’il assène aux journalistes depuis les débuts de sa carrière, au milieu des années 1960. Et il y a ceux qu’il lance à Martin Scorsese. « Celui-là, voyez-vous, c’est un silence bavard, renchérit-il. Il signifie tant de choses. » Cela a toujours été ainsi, au fil des neuf films tournés ensemble, au gré d’une relation fusionnelle entamée en 1973 avec Mean Streets, et dont The Irishman, diffusé sur Netflix à partir du 27 novembre, est une nouvelle étape. Scorsese sait qu’il est le seul à discerner les nuances des silences de son acteur, d’en soupeser les blancs, d’en évaluer la signification…

Notre relation consiste à ne pas parler, insiste le cinéaste, rencontré à Lyon et à Paris. Quand nous allons dîner, Bob n’ouvre jamais la bouche. Il amène souvent avec lui beaucoup d’invités. Ce sont toujours eux qui font la conversation, lui se contente de sourire ou pas…

Casino, une passion Absolue ! par facaw

On a tous, un film qu’on aime sans bornes, qu’on peut regarder inlassablement, qui nous hante au plus profond parfois. Ça peut aller du plus banal des spectateurs au plus féru des cinéphiles, chacun y a droit. Le genre de film dont on se fout des défauts, celui qui est capable de nous rendre aveugle et agressif à notre insu, tant on est épris de passion au point de le partager avec la première personne que l’on croise, ou d’avoir une envie contenue de gueuler à son voisin lors de certains débats…« Mais putain, avec QUEL FILM tu crois qu’on peut atteindre un niveau comme ça, CONNARD?! »

Chez moi, il s’agit de Casino. Film réalisé par Martin Scorsese. Revoir Casino au fil des années, c’est un peu comme ma prescription médicale. Cela va au delà du divertissement, c’est religieux. Pour ma santé mentale. C’est sans doute le film qui, quand tout va mal, me rappelle que le cinéma c’est génial. A chaque revisionnage, une énième claque. A chaque revisionnage, défilent les trois heures les plus rapides de ma vie. Il accomplit également ce tour de magie de me faire croire que le film est aussi court et prenant qu’un grand épisode de série télé. De me faire croire, même en le connaissant par cœur, que la scène que je vois à l’instant est ma favorite, puis celle qui arrive…Non, plutôt la suivante…et ainsi de suite. Perdre la notion du temps prend alors tout son sens, car commencer le film ou prendre un extrait au hasard, n’importe quelle scène, c’est la certitude que je vais finir par mater le reste jusqu’au bout. Quelque soit le moment, même si ce n’est pas intentionnel, l’hypnose fait déjà effet. Seulement voilà, Casino est un peu considéré comme le jumeau maléfique de Goodfellas. Il souffre d’une inévitable comparaison avec ce dernier, sorti cinq ans avant lui. Les deux sont à mes yeux des chef d’œuvres incontestables, tous deux co-écrits par Nicholas Pileggi. Possédant la même énergie, la même frénésie, les deux sont également servis par une narration en voix-off. Oui, Joe Pesci incarne encore une fois un gangster mafieux colérique et on croirait presque que Ray Liotta va finir par débarquer lui aussi d’un moment à l’autre à l’issue d’une scène. Je conçois et respecte tout à fait que l’on préfère l’un ou l’autre…voire même aucun. Mais comme il s’agit de ma critique et que c’est moi l’chef ici, ma tâche est d’expliquer pourquoi j’accorde plus de crédit à ce film qui me procure DEUX fois plus de plaisir.

Je pourrais commencer en citant la mise en valeur poussée du terrain de jeu qu’est Las Vegas. Ce lieu sexy, plein de vices, parfait pour illustrer les gloires et décadences du milieu mafieux. Ce qui est chose faite car la caméra de Martin Scorsese bouge tel un poisson dans l’eau dans tous les recoins jusque dans les plus infimes détails, que ce soit dans le fonctionnement des casinos, le milieu du show-biz ou la ville elle-même. On connaît déjà le réalisateur pour sa manière de filmer New York dans pas mal de ses œuvres, ici la maîtrise est telle qu’on pourrait croire que ce dernier a passé une bonne partie de sa vie dans cette ville lumière et son désert. On suit Ace Rothstein (De Niro), dans cet endroit qui nous paraît tantôt pays des merveilles qu’il tient dans le creux de sa main mais également une jungle impitoyable ou l’on aurait tort de penser qu’il est impossible d’y avoir des ennemis, quelqu’un qui guette sa chute, quitte à le poignarder dans le dos. Il n’y a pas de règles, pas de place pour les faibles. Tout le monde est là pour gagner. Pour régner. Et cela se paie bien souvent au prix du sang. Je pourrais citer non pas une cette fois-ci mais DEUX remarquables présences en voix-off. Celle de De Niro bien sûr, mais également celle de Pesci, qui ne manquera pas d’insister sur le côté pourri de Vegas, l’envers du décor jusque dans ses rouages, là où les opportunités les plus obscures sont légion. Je pourrais citer la présence de très bons seconds rôles comme celui de Frank Vincent, James Woods et Don Rickles…Et enfin, je pourrais citer les nombreux passages que j’adore comme la scène d’introduction, les scènes de disputes conjugales, ou encore le face à face de Robert De Niro et Joe Pesci dans le désert (scène d’une esthétique sublime d’ailleurs), mais non, si je voue à Casino un amour et un culte sans limites, c’est grâce à DEUX FEMMES…

Lors d’une scène, au beau milieu des lumières et des clients qui fourmillent dans son sanctuaire. Ace Rothstein pose son regard sur Ginger et dès lors, plus rien n’a d’importance. Le coup de foudre est instantané et on peut le comprendre en tant que spectateurs car dans ce rôle, Sharon Stone n’a jamais été aussi sublime. Tant sur le plan physique que par sa prestation d’une justesse si rare qu’elle se permet d’être à la hauteur de toutes ces gueules qui l’entourent au casting. Son personnage cristallise ce que Scorsese cherche à nous montrer dans son portrait de Las Vegas…D’une beauté envoûtante, capable d’attirer n’importe qui dans ses filets grâce à ses atouts mais risque fortement de te ronger jusqu’à l’os sans crier gare. Elle. La plus merveilleuse de toutes les sangsues, dont la vue ne cible que le diamant, quitte à devenir le cancer d’une amitié forte. Elle qui saura mettre à nu les premières failles d’Ace pourtant si bien organisé, extrêmement soucieux du détail, si méthodique et quasi-invulnérable. Marquant la première amorce majeure de l’écroulement de son château de cartes. Si dans cette ville, l’homme est addict au jeu et l’argent…Rothstein, lui, sera addict à cette femme. Avec cette performance, Sharon Stone montre toute l’étendue de son talent et n’a clairement pas volé son Golden Globe de la Meilleure Actrice ainsi que sa seule et unique nomination aux Oscars.

Scorsese doit beaucoup à Thelma Schoonmaker. Je vois en Casino le point culminant de ce que Scorsese et sa fidèle monteuse ont accompli après tant de grands films. Les scènes défilent d’une fluidité constante, sans aucun bout de gras, tout est calibré pour ne jamais perdre l’attention. Entre ralentis, freezes et inserts placés là où il faut, comme il faut. Sans compter les musiques fabuleuses qui, plus que jamais, s’emboîtent parfaitement avec ce qui est montré à l’écran, comme si ces dernières avaient été composées rien que pour ce film. Le summum est atteint ici, lors du final magistral…

L’inévitable descente aux enfers, bercée par le morceau du groupe Animals…« The House of the Rising Sun ». Cette scène, d’une violence graphique et d’une brutalité évidente prend alors des allures poétiques grâce à cette musique. J’ai beau être conscient que tout se termine mais je ne cesse de m’empêcher d’admirer la maestria avec laquelle ça a été réalisé. Cette scène pour moi, c’est la fin du tour de passe-passe. C’est le lapin qui sort du chapeau magique avec une petite note aiguillée sur le nœud papillon pour me rappeler que… »C’est celle-là, ta scène préférée, tu as beau connaître le numéro par cœur mais tu n’as rien vu venir ». Toi aussi tu déchires Thelma. En résulte au final, l’achèvement d’un beau voyage. Comme si après ça, je connaissais Vegas comme ma poche, en y étant allé plus de cent fois. Un de ces rares films qui m’a ému non pas à cause de passages larmoyants ou autres mais rien que par son incroyable maîtrise. Mais pas besoin d’avoir les yeux embués de larmes pour que quiconque me connaissant constate qu’ils brillent de mille feux à chaque rediffusion. Car si le trio De Niro/Pesci/Stone fait bel et bien des étincelles à l’écran, on remarque tout de suite que derrière la caméra, le trio Scorsese/Pilleggi/Schoonmaker en est la poudre noire.

Fuckin’ Masterpiece, I’m tellin’ ya…

HISTOIRE DE PRODUCTION

À la suite de l’échec de son film précédent Le Temps de l’innocence sorti en 1993, Scorsese réunit les ingrédients qui avaient fait son succès dans Les Affranchis sorti en 1990. Casino marque la huitième collaboration entre Scorsese et son acteur fétiche Robert De Niro. À noter que Joe Pesci jouait déjà aux côtés de De Niro dans Les Affranchis, dont le scénario était également basé sur un ouvrage de Nicholas Pileggi. Cette similitude dans la distribution et l’équipe, ainsi que de nombreuses thématiques communes aux deux films, univers mafieux, ascension et chute du héros, infidélité et trahison, avec la voix-off qui commente l’action ont mené certains critiques ou spectateurs à envisager Casino comme une simple suite, voire une copie, des Affranchis.

C’est l’histoire réelle de Frank Rosenthal, qui dirigeait plusieurs casinos à Las Vegas, pour le compte de la mafia de Chicago dans les années 1970 et au début des années 1980, ainsi que d’Anthony Spilotro dit « Tony la fourmi », gangster envoyé par Joey Aiuppa pour protéger Rosenthal. Tout comme dans le film, à la suite de ses nombreux dérapages, Spilotro fut battu à coups de batte de baseball et enterré vivant avec son frère lors d’une réunion entre mafieux dans un champ de maïs de l’Indiana en 1986. La police de Chicago soupçonna Joey Aiuppa d’en être le commanditaire, mais faute de preuves suffisantes, il ne sera pas inculpé. Le 4 octobre 1982, Rosenthal est victime d’une attaque à la voiture piégée, dont il sortira indemne. Il fut mis sur la liste noire des joueurs interdits d’accès dans les casinos du Nevada en novembre 1988. Il prit sa retraite en Californie puis en Floride. Le rôle de Ichikawa est basé sur la vie du casse-cou japonais Akio Kashiwagi. Très célèbre dans le monde du jeu dans les années 1970, il avait dilapidé tous ses crédits à la fin des années 1980, devant des millions de dollars à plusieurs dirigeants de casinos. Il fut assassiné par la mafia japonaise en 1992 à Tokyo.

Scorsese choisit de tourner dans un casino plutôt que dans un studio, cherchant absolument le réalisme. Le casino Tangiers évoque en fait le Stardust. Mais les prises de vues eurent lieu au Riviera de Las Vegas pendant un mois, de nuit, entre 1 et 4 heures du matin.

Casino marque la huitième et avant-dernière collaboration entre Scorsese et son acteur fétiche Robert de Niro. Leur rencontre remonte à 1973, année de Mean Streets. Ils ont ensuite tourné ensemble Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Raging Bull (1980), La Valse des pantins (1982), Les Affranchis (1990), le remake Les Nerfs à vif (1992) et The Irishman (2019). Comme dans d’autres films de Martin Scorsese, la mère du réalisateur, Catherine Scorsese, fait une apparition dans Casino.

Au niveau des costumes, Robert de Niro porte 70 costumes différents durant le film et Sharon Stone 40 robes différentes pour un budget total d’un million de dollars. À la fin du tournage, les comédiens ont été autorisés à les garder.

Selon le réalisateur « c’est un film qui a une histoire mais pas d’intrigue », c’est pourquoi il a été difficile à monter, l’histoire suivant une logique d’épisodes. 45 minutes du film sont coupées, que la monteuse trouve néanmoins « vraiment merveilleuses » mais ces coupes sont jugées indispensables pour que le film puisse fonctionner. La structure du film est difficile à trouver. L’idée de la corruption à Las Vegas devait à l’origine intervenir beaucoup plus tard…La séquence où on voit un des employés du casino entrer dans la salle des comptes et mettre de l’argent dans une valise ne devait apparaître qu’au bout d’une heure de film, mais elle est déplacée dans le début, afin qu’on sente la corruption pendant la suite du récit, « en arrière-plan ». Premier film de Martin Scorsese et sa monteuse Thelma Schoonmaker travaillent en montage non linéaire. Grâce à ce système, il leur est possible de faire plusieurs montages d’une scène sans avoir à défaire ce qui a été fait, à l’inverse du montage directement sur pellicule. Par ailleurs, cette technique permet aussi de voir les fondus sans attendre, comme précédemment, qu’ils soient produits par le laboratoire. Ceci les aide à placer des fondus enchaînés dans les mouvements de caméras qu’ils jugent trop longs, pour les raccourcir. Sous l’influence de la Nouvelle Vague, ils étaient jusqu’alors hostiles au fondu, notamment dans son utilisation classique. Le premier essai est tenté dans la scène où le personnage incarné par Robert De Niro regarde des joueurs japonais. Un fondu est fait au milieu du travelling avant sur lui permettant à la fumée de sa cigarette qui sort de sa bouche d’arriver sur le fondu. Jugeant cet effet réussi, le réalisateur et sa monteuse le répètent dans le film afin d’en faire une figure de style.

SPLENDEURS ET MISÈRES DE LAS VEGAS

par Juliette Goffart

En 1995, lorsque Martin Scorsese réalise Casino, son intention n’est pas de faire un doublon de son film Les Affranchis, sorti cinq ans plus tôt. Il s’agit surtout pour lui de faire un dernier film « explosif », libre et violent avant de quitter Universal pour rejoindre Disney, où il réalisera tout d’abord Kundun et Gangs of New York. Si Casino rappelle néanmoins Les Affranchis par son système de voix off et ses personnages de gangster de même qu’il annonce Le Loup de Wall Street, Casino est un film saisissant par sa dimension plus « opératique », son entrelacement magistral de l’ombre et de la lumière, qui n’est pas sans rappeler la trilogie du Parrain de F.F. Coppola.

Les chatoiements hypnotiques de Las Vegas…

Alors que la musique de Bach s’élève durant le générique, l’ombre de Sam Rothstein (Robert De Niro), tombe indéfiniment dans un vide enflammé, parmi les néons scintillants et multicolores des casinos de Las Vegas. L’ouverture animée par Elaine et Saul Bass est le programme du film tout entier vers cette chute infernale du personnage, hypnotique, immergée dans le clignotement chatoyant des lumières de Vegas. Les personnages principaux de Casino, Sam, gérant du casino The Tangiers, sa femme Ginger (Sharon Stone) et son ami gangster Nicky (Joe Pesci) pensent en effet vivre « au Paradis » alors que le cinéaste vient d’ouvrir son film avec des flammes infernales. C’est ce vertige incroyable du monde illusoire de Vegas, du pouvoir et du luxe, où le jour et la nuit se confondent, où le droit et la loi sont suspendus (tous sont corrompus par de vieux mafieux contrôlant le casino), que la mise en scène de Scorsese cherche à faire vivre. Les trois premiers quarts d’heure du film, qui présentent les rouages complexes du casino et la circulation de pots-de-vin jusqu’au repère des caïds dans une épicerie reculée, construisent un labyrinthe vertigineux de lieux, de lumières et de mouvements. L’effet d’immersion déjà présent dans le fameux plan-séquence du restaurant des Affranchis est ici considérablement renforcé : comme l’affirme le cinéaste dans ses entretiens avec Michael Henry Wilson, le chef-opérateur Bob Richardson va encore plus loin dans Casino que Michael Ballhaus, chef-opérateur régulier de Scorsese, dans l’emploi systématique de mouvements de caméra et d’éclairages magistraux. Un foisonnement de plans-séquences aux mouvements fluides entrelace alors sans heurt, dans un même mouvement continu, le monde scintillant du casino avec l’obscure arrière-salle où se cachent les criminels qui en profitent. Le regard du public plonge dans une ivresse euphorisante, un doux envoûtement au cœur des mirages du luxe et du gain facile, tout en découvrant l’écart évident entre la surface lumineuse de Vegas et sa nature profonde, plongée dans l’ombre.

L’addiction à la splendeur…

Sam Rothstein, dont l’histoire est très inspirée de la vie du directeur de casino Lefty Rosenthal, est lui-même un personnage complètement fasciné par la splendeur clinquante de Vegas, comme un insecte irrésistiblement attiré par la lumière. Chargé d’observer, d’épier indéfiniment le moindre dysfonctionnement pour y mettre un terme, il fait régner une forme d’ordre dans le chaos lumineux des salles de jeu…Il en est, au fond, le metteur en scène. Sam est un personnage addict au spectacle, qui refuse de quitter le monde de paillettes, jusqu’à monter son propre show télévisé au casino alors que tout le monde le souhaite « à l’ombre ». En tombant amoureux de Ginger, Sam s’éprend du double spectaculaire de la ville de Vegas, ayant une propension certaine au scandale en public, Ginger est un être de lumière fascinant, hypnotisant pour tous, paré de couleurs psychédéliques la garde-robe de Sharon Stone imite bien sûr le style de l’époque du film, les seventies. La première apparition de Ginger a lieu sur une vidéo de surveillance déjà, Sam ne peut plus la quitter des yeux, elle « crève littéralement l’écran ». Le cinéaste consacre plusieurs séquences à ce pouvoir d’attraction de Sharon Stone. Tout est alors mis en œuvre pour faire de Ginger le seul et unique point de mire de Sam et du spectateur par la profondeur de champ réduite où elle seule apparaît nette, démarche langoureuse filmée au ralenti, ou encore l’utilisation d’une poursuite de lumière tombant continûment sur elle, alors qu’elle porte une robe lamée or resplendissante, afin de produire un « effet vignette » comme dans les films de Frank Borzage.

Clairs-obscurs tragiques…

Casino est l’histoire d’un effondrement tragique, suscitant l’horreur et la pitié. L’horreur a pour origine la fulgurante violence de Nicky, dont l’acharnement brutal et meurtrier surgit dans le champ sans prévenir. Les scènes sanglantes s’accélèrent et innervent de plus en plus le film au fur et à mesure de l’influence grandissante du gangster. Nicky est le sombre envers de la face rutilante de Vegas : un personnage ordurier, à la violence crue et aux sorties souvent burlesques alors que Nicky fait exploser l’œil d’un visage coincé dans un étau, celui-ci s’exclame « Tu m’obliges à te faire gicler un œil pour protéger cette merde ! » Scorsese reprend bien la figure du gangster qui, conformément aux codes du genre, incarne ici l’ubris (la démesure) de la tragédie grecque démesure du langage, des actes, de l’ambition aboutissant ici au dérèglement du monde (l’organisation entière du casino part en vrille) et à une fin funeste, particulièrement spectaculaire.

La pitié, elle, vient de la fragilité émouvante de Ginger l’icône rayonnante s’effondre vite pour laisser place à une figure tourmentée, sombrant dans l’alcool et les larmes, plongée dans les tragiques clairs-obscurs d’une chambre ou d’un cabinet d’avocat. La dernière partie de Casino épouse ainsi fidèlement l’histoire vraie de Lefty Rosenthal et les déchirements de son couple, en proposant une réécriture tragique et survoltée, pleine de bruit et de fureur, du Mépris de Jean-Luc Godard, où, cette fois-ci, les non-dits sont abandonnés pour laisser libre cours à l’explosion violente du ressentiment. Scorsese en reprend d’ailleurs le thème musical, « Camille » de Georges Delerue. L’effondrement du couple est le symbole, à l’échelle humaine, de la disparition d’un temps…Le glamour laisse place au sordide Ginger attache sa propre fille à un lit, hurle sans retenue devant chez elle, complètement ivre, pour récupérer « son fric » alors que l’immeuble du Tangiers s’effondre en un grand nuage de poussière, et que des hôtels méprisant le client (selon la voix off de Sam), aux allures de parc d’attractions, surplombent le regard du spectateur. Derrière son épilogue tragique, Casino pointe du doigt la métamorphose d’un système qui n’est pas sans rappeler le monde hollywoodien par le remplacement d’une industrie qui recherchait avant tout le rêve et l’éblouissement par la triste tyrannie du profit.

MARTIN SCORSESE, LE MAÎTRE CINÉPHILE

par Serge Toubiana

Martin Scorsese jouit d’une réputation toute particulière en France, parmi les cinéphiles comme auprès du grand public. On connaît son visage, intelligent, vif, rapide dans l’élocution, on sait aussi qu’il est un directeur d’acteur hors pair. La relation qu’il entretient depuis ses débuts avec Robert De Niro et Harvey Keitel, ou plus récemment avec Leonardo DiCaprio, pour ne citer que trois noms d’acteurs incroyablement prestigieux, constitue un élément essentiel qui fonde la mythologie du cinéaste en France et dans le monde entier. Scorsese entretient avec ses « doubles » des relations d’une incroyable fidélité, fécondité. Au sein de la génération dite du « Nouvel Hollywood », Scorsese tient toute sa place aux côtés de Spielberg, Lucas, Coppola, Friedkin, De Palma, pour ne citer que ces noms. Mais il y a quelque chose en plus, chez lui, une cinéphilie exacerbée, débordante, boulimique dont il se nourrit et qui nourrit ses films et le pousse à faire, à intervalles réguliers, des incursions dans le cinéma documentaire sous la forme de « Voyage à travers le cinéma », qu’il soit américain ou italien. Il connaît d’ailleurs tout aussi bien le cinéma français, classique et de la Nouvelle Vague, dont il est un admirateur éloquent. Scorsese a très vite pris conscience que sa cinéphilie (la nôtre aussi) se trouvait en danger, à l’orée des années 1980. Avant d’autres, il a pris conscience de la détérioration inéluctable des films et des négatifs, des pellicules couleur, et lancé un cri d’alerte au monde entier, en prenant à témoin les industriels du cinéma, afin d’empêcher le naufrage du patrimoine cinématographique. Il l’a fait en toute sincérité, en toute lucidité, pour préserver du même coup sa propre cinéphilie, ses propres trésors accumulés dans sa cinémathèque intime et privée. Ce geste, qui s’est traduit par la création de la Film Foundation, a reçu un écho considérable et mobilisé archivistes et cinémathécaires, responsables de collections au sein des studios, ayants droit, programmateurs de festivals, mécènes privés, responsables politiques (en France, c’était au temps des « années Lang »), bref, tous ceux qui se préoccupent de la mémoire du cinéma. Cette « cause » lui colle à la peau et en a fait un cinéaste plus que d’autres soucieux, curieux, des films des autres, aussi bien anciens que contemporains. Il n’est pas un documentaire sur le cinéma, américain, anglais, italien ou français, sans que Scorsese n’y contribue par des hommages inspirés à des figures admirées (Rossellini, Hitchcock, Kazan, Truffaut, parmi d’autres). Il y a évidemment beaucoup d’autres choses à dire sur Martin Scorsese, cinéaste new-yorkais, profondément new-yorkais. Il a bien sûr tourné ailleurs que dans sa ville natale, dans d’autres villes des Etats-Unis, et ailleurs, mais il y revient sans cesse car la ville nourrit son imaginaire. Les thèmes de l’adolescence sont souvent présents dans son œuvre et renvoient au quartier de son enfance, « Little Italy », là où il a grandi au sein d’une famille aimante et omniprésente. Scorsese s’est tellement « nourri » de ses parents qu’il les a filmés, conviés dans certains de ses films comme des figures incarnant d’une certaine manière l’intégration culturelle (réussie) des émigrés italiens arrivés par bateau au début du XXe siècle. Cette relation d’amour est importante car elle fonde l’imaginaire familial du cinéaste dans sa double appartenance…Italienne et plus particulièrement sicilienne et américaine.

Chez Scorsese, l’univers de la rue, la vie des gangs, la violence urbaine, la tradition familiale italo-américaine, y compris sous son aspect « clanique », avec sa geste et son langage, se mêle à l’apprentissage universitaire, à l’éducation via des études cinématographiques qui lui ont fait découvrir l’histoire du cinéma. Scorsese appartient aussi à une génération qui a découvert le cinéma hollywoodien classique sur le petit écran en noir et blanc de la télévision familiale. La question du support des films compte moins que l’appétit de les découvrir, coûte que coûte. Ainsi, le « cru » et le « cuit » se mêlent dans ses films et dans sa vision du cinéma et du monde, comme chez aucun autre cinéaste de sa génération. Moderne par la forme du récit et l’écriture, le sens de l’action et de la mise à distance, Scorsese est un cinéaste hanté par les figures du cinéma classique. C’est au fond ce que nous aimons le plus chez lui : une dimension sauvage et violente, osons dire primitive, coexistant avec une aptitude à la transcendance, à l’élévation de l’âme et au sens du sacré.

Un des thèmes forts de son œuvre, c’est la fratrie, l’alliance entre frères, issus de la même mère, ou s’étant liés par le sang, mais une alliance toujours minée par la trahison, le parjure, l’aliénation à autre chose venant gangrener la promesse initiale. Ce peut être la drogue, l’argent, et bien sûr le sexe. Il y a, depuis Mean Streets (1973), un fil conducteur, narratif, qui égrène immanquablement ces trois thèmes que sont le sexe, l’argent et la drogue, en tant que l’un ou l’autre, l’un et l’autre, parfois même les trois, dévient le héros « scorsesien » de son chemin, l’amènent à trahir ou à manquer de loyauté envers son prochain. Le modèle de la faute et du rachat, de la culpabilité et de l’expiation, traverse des films aussi impressionnants que Raging Bull, La Dernière Tentation du Christ, Les Affranchis, Les Infiltrés ou bien sûr Casino. La fraternité trahie, qui se termine dans un bain de sang, est une des allégories du cinéma de Scorsese, un motif sur lequel il brode, de film en film, en poussant jusqu’au martyre (la fin de Joe Pesci dans Casino, pour ne citer que cet exemple). La relation amoureuse, thème qui n’est pas vraiment au centre de son œuvre, en est elle aussi pervertie, abîmée, désagrégée, quand l’homme ou la femme (la femme dans Casino, rôle admirable tenu par Sharon Stone) est lentement mais surement détruit de l’intérieur par le fléau qu’est la drogue et/ou l’appât du gain. Il y a dans l’œuvre de Scorsese une vitesse proprement hallucinante du récit, qui redouble un sens inné de l’espace, l’un ne va pas sans l’autre. Les personnages se meuvent à une vitesse foudroyante, comme s’ils voulaient rattraper la voix off qui les guide et les surplombe, à la fois leur voix intime, celle de leur conscience et de leur cheminement chaotique vers leur destinée tragique, mêlée à celle du metteur en scène qui les filme et les regarde sans jamais les juger. C’est le point le plus caractéristique du cinéma de Scorsese, cette vitesse du récit, cette manière de mettre les personnages sur une sorte de « grand huit » qui les précipite vers leur fin tragique. Plaisir du vertige, jouissance de la vitesse, mise à l’épreuve du Temps. Scorsese a souvent du génie lorsqu’il parvient à faire coexister, dans ses films, l’espace réel des personnages et l’espace mental, en proie à une sorte de descente aux enfers incontrôlable et frénétique sur laquelle ils n’ont plus prise. Scorsese utilise la voix off comme une sorte de ruban de mots et de phrases, énoncée à la vitesse d’une mitraillette, comme dans certains films de François Truffaut. Peu importe que le spectateur en comprenne tout le sens, l’essentiel est de donner un coup l’accélérateur au récit, d’insuffler du vertige, qui prouve que…

La vie va vite, que la mort n’est jamais loin, que le cinéma est un art de la vitesse.

FILMOGRAPHIE COMPLÈTE

Classement très subjectif …

A voir absolument !

01-Taxi Driver / 1976…Un vétéran du Vietnam, amer et fascisant, erre dans les rues de New York au volant de son taxi. Il entrepose des armes et se fabrique une obsession de combattre le “vice”. A partir d’un scénario de Paul Schrader, Scorsese compose un thriller sulfureux et fascinant, Palme d’or à Cannes. Immense De Niro comme (presque) toujours dans les films de son complice italo-américain.

02-Goodfellas / 1990…Ascension et chute de Henry Hill (Ray Liotta), qui voulut être gangster pour le fric, la vie facile et “la respectabilité. De son itinéraire sur trente ans, Scorsese tire un magistral film noir, doublé d’un conte moral, devenu à juste titre un classique.

03-Raging Bull / 1980…Scorsese, après l’échec de “New York, New York” et privée, a vu dans la vie du boxeur LaMotta, champion du monde déchu, l’une des histoires de rédemption qu’il affectionne. Une lecture mystique de cette destinée, qui devient une parabole du péché et de la grâce dans un noir et blanc somptueux. De Niro, plus Actors Studio que jamais, est monumental.

04-New York, New York / 1977…Histoire d’amour impossible entre une chanteuse et un saxophoniste névrosé. Interprétation brillamment hystérique des deux stars, Liza Minnelli et De Niro.

05-Casino /1995…Las Vegas, c’est le rêve américain, poussé à son extrême limite. Dans cette fresque ample, Scorsese le filme comme un rêve clinquant qui finit par décliner, s’autodétruire. Comme la fin de l’Ouest sauvage. Avec, en prime, une histoire d’amour tragique entre Robert De Niro et Sharon Stone au sommet de sa beauté… Magistral.

A voir.

06-Aviator / 2004…Biographie romancée, façon Hollywood, des grandes années de Howard Hughes, un milliardaire fou d’avions, de films et d’actrices.

07-Gangs of New York / 2002…New York, 1862. Lutte sanglante entre les Américains de souche et les immigrés irlandais. Sujet 100 % scorsesien la violence urbaine, fondatrice de la nation américaine, traité avec maestria et folie des grandeurs.

08-Silence / 2016…Une évocation, plastiquement superbe, des martyrs chrétiens dans le Japon médiéval. Martin Scorsese porte à leur paroxysme ses thèmes fétiches de la culpabilité, la rédemption et traite du sacré avec ferveur.

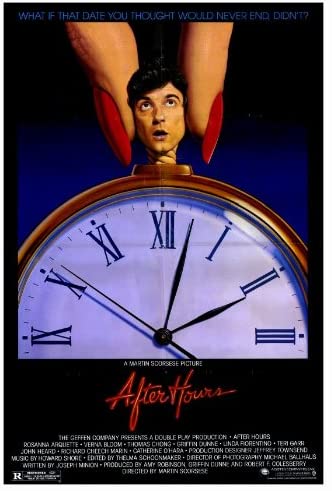

09-After Hours / 1985…Surprenant et jubilatoire. Nuit drôle, délirante, effrayante d’un New-Yorkais sans un sou qui veut juste rentrer chez lui dans un NY en jungle peuplée de barges.

Le goût des autres…

10–Mean Streets / 1973…C’est son premier grand film, et tout Scorsese est là. New York, la ville de tous les péchés. A la recherche d’une rédemption impossible, De Niro, halluciné, est hallucinant. Une œuvre très “men streets”, où les femmes n’ont pas encore leur place.

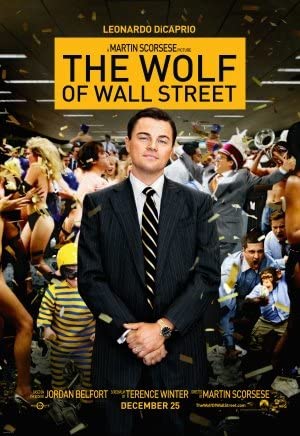

11-Le Loup de Wall Street / 2013…Grandeur et décadence d’un trader, à la charnière des années 1980-1990. Des différents gangsters scorsesiens, version bling-bling, effarante et grotesque. Une fresque pleine d’humour, de sexe et de drogue, avec un DiCaprio hors norme. Peut-être le film le plus fou de Scorsese.

12-Cape fear / 1991…Remake violent, convulsif. De Niro, en sadique vengeur, ne fait pas dans la subtilité. Un thriller sans surprise, sauf celle de croiser Robert Mitchum et Gregory Peck, interprètes de la version de 1962.

13-Kundun / 1997…Tibet, 1937. Des moines découvrent chez un petit garçon de 2 ans leur quatorzième dalaï-lama. L’enfant grandit, entre espiègleries et apprentissage de la religion, jusqu’à la terrible invasion du pays par les Chinois. Puis c’est l’exil… La photo est magnifique, et la cause des Tibétains 22 ans après la sortie du film est un combat à mener sans relâche.

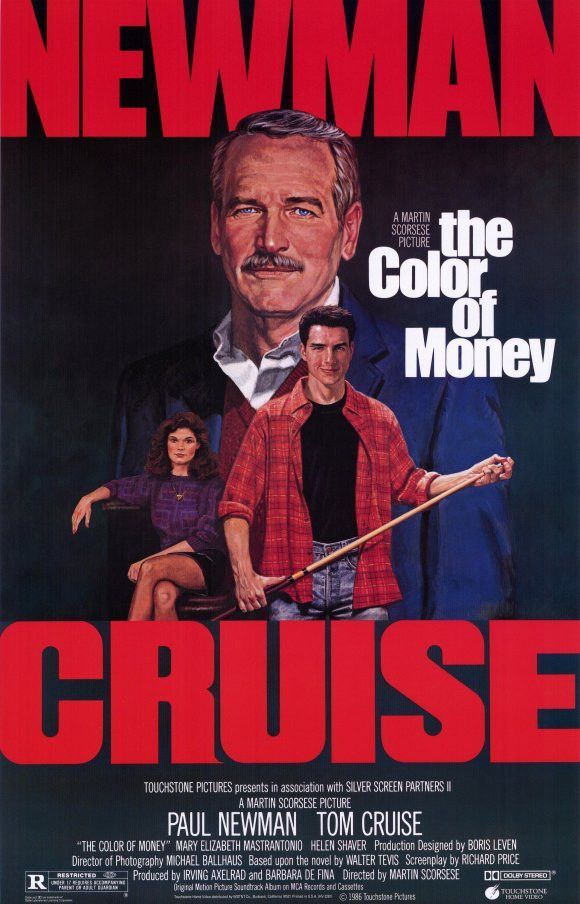

14-The color of money / 1986…Dans cette suite de “L’Arnaqueur”, de Robert Rossen (1960), Paul Newman, vieilli, passe le relais à Tom Cruise, alors nouvelle star (du billard et du cinéma)… Parties interminables, esthétique années 80, Tom Cruise tête à claques : un Scorsese très daté, loin de ses chefs-d’œuvre.

15-Hugo / 2011…Dans le Paris de 1931, un orphelin échappe au malheur en perçant les secrets d’un automate et ceux d’un réalisateur de génie, Georges Méliès. Scorsese a mis toute sa foi de cinéaste dans ce spectacle à la gloire de la magie de l’image.

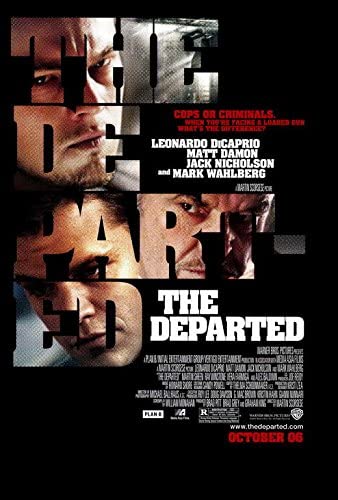

16-The departed / 2006…Un, flic respecté, renseigne un mafieux. L’autre, infiltré dans le crime organisé, veut sauver sa peau. Remake du polar hongkongais Infernal Affairs est une sublime fresque, âpre et violente filmé comme un opéra fiévreux et funèbre. Matt Damon et Leonardo DiCaprio sont superbes. Des invraisemblances dans le scénario, insupportable dans un policier.

17-Shutter Island / 2010…Enquête sur la disparition d’une détenue dans un hôpital psychiatrique pour criminels. Scorsese adapte fidèlement le thriller flippant de Dennis Lehane. Un exercice de style parfaitement maîtrisé pour un hommage brillant au film noir.

18-The time of innocence/ 1993…Scorsese a surpris et enchanté ! avec ce bel ouvrage stylisé sur une société corsetée. Mais l’histoire de Newland Archer (Daniel Day-Lewis, magnifique) n’est rien d’autre, comme toujours chez le cinéaste, que celle d’une victime des codes de son monde. La violence est étouffée sous la dentelle, mais est bien là…

19- The Irishman / 2019…De Niro, Pesci, Keitel…Ils sont venus, ils sont tous là, les acteurs fétiches de Scorsese, rejoints par un autre monstre sacré, Al Pacino, dans le rôle du syndicaliste Jimmy Hoffa. Inspiré par la biographie de son homme de main, cette fresque captivante produite pour Netflix parachève les grands thèmes scorsesiens avec des notes de tristesse qu’on lui connaissait peu. Une méditation testamentaire, souvent poignante sur l’amitié, la trahison et la vieillesse.

20-The last tentation of christ / 1988…Très ardent lorsqu’il peint des personnages touchés par la grâce ou marqués par la faute, Scorsese semble buter contre la figure du Christ, dont, en définitive, il ne sait trop que faire dans cette adaptation du roman de Nikos Kazantzakis. Homme divin ou dieu humain, il hésite… Une belle rencontre inaboutie, notamment en raison d’un budget trop limité. La musique métissée de Peter Gabriel est superbe.

21-The king of comedy / 1983…Convaincu d’être un génial comique méconnu, Rupert harcèle puis prend en otage un animateur télé (Jerry Lewis). Sûr que Billy Wilder a dû apprécier cette satire grinçante et subtilement pathétique de la bêtise médiatique, où De Niro est aussi drôle que Jack Lemmon. L’une des principales influences du “Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix.

Long métrages non vus.

Who’s That Knocking at My Door / 1967…Un fils d’immigrés italiens, tendance mafieux (Harvey Keitel jeunot), s’éprend d’une blonde qu’il idéalise. Le premier long métrage de Scorsese, travail de fin d’études augmenté de plusieurs “greffes” successives, est à la fois foutraque et fulgurant, annonçant tous les thèmes (et la manière) du cinéaste.

Bertha Boxcar / 1972…Dans les années 1930, la grande dépression jette sur les routes tous les damnés de la terre. Parmi eux, Bertha, seule au monde, qui se lie avec un syndicaliste et un Black. Las de subir, ils vont s’attaquer au système. Deuxième film de Scorsese, cette série B emprunte à Bonnie and Clyde. Le casting est magnifique.

Alice n’est plus ici / 1974…Entre Mean Streets et Taxi Driver, Scorsese signait le portrait d’une veuve mélancolique rêvant de devenir chanteuse. Très éloigné, en apparence, de son univers.

Bringing out the dead / 1999…Voyage au bout de la nuit et/ou de l’enfer. Frank, ambulancier dans le quartier défavorisé et violent de Hell’s Kitchen, est un vrai shooté du sauvetage. Nicolas Cage incarne ce zombie dévoré de culpabilité au secours d’autres zombies. Et Scorsese filme la nuit new-yorkaise comme personne. Hallucinatoire et allumé.

Documentaires.

Shine a Light / 2008…Scorsese se jette dans la fosse pour dresser un portrait des Stones lors d’un concert au Beacon Theatre de New York.

The last Waltz / 1978…Bob Dylan, Joni Mitchell, Neil Young, Van Morrison, Muddy Waters, Eric Clapton se succèdent sur la scène du Winterland Ballroom de San Francisco, le jour de Thanksgiving en 1976, pour le dernier concert de The Band.

No Direction Home : Bob Dylan / 2005…Adulé, haï, mythifié, caméléon du rock et génie de la chanson, Dylan et sa légende sont fêtés par Scorsese dans un documentaire-événement cousu d’entretiens et d’images d’archives, certaines inédites. Un must pour les fans… et les autres.

Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story / 2019…Scorsese aime tant Dylan qu’il lui a consacré un deuxième film-fleuve. Fin 1975, le futur Prix Nobel de littérature file avec musiciens, amis et famille, façon cirque ambulant, pour une tournée mythique. Nourri d’anecdotes édifiantes et de longues séquences live, ce documentaire événement est d’une intensité rare.

George Harrison : Living in the Material World / 2011…Un récit-fleuve sur le troisième Beatles. Complète et bouleversante archives inédites et abondants témoignages, qui en dit aussi long sur le réalisateur de Scorsese. Son meilleur documentaire musical.

Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain / 1995…Truffé d’extraits de films, ce panorama-fleuve (3h40) mais passionnant constitue le musée imaginaire de Scorsese. Flamboyant travelling sur les films qui ont nourri ses rêves, c’est aussi une réflexion sur l’évolution morale des États-Unis, leur capacité à créer des mythes, et une formidable leçon de cinéma sur l’art de la mise en scène.