« Je ne sais pas si le cinéma peut vraiment s’enseigner. La réalisation, ça vous tombe dessus, vous ne pouvez rien faire contre. Intégrer une école permet éventuellement d’avoir accès à du matériel et donc de se faire la main. Mais personnellement, je ne me suis jamais senti l’âme d’un professeur. En tant qu’élève, j’ai toujours eu des problèmes avec l’éducation. Je n’ai pas fait Le cercle des poètes disparus pour rien ! La pédagogie n’est pas une science exacte et un enseignant peut vous formater. Le mieux est que chacun fasse ses propres films dans son coin. Il est important de voir beaucoup de longs métrages afin de savoir ce qu’il est possible de faire avec une caméra. Je dois toutefois avouer qu’avant d’avoir réalisé mes trois premiers films, j’ai toujours refusé de voir les œuvres des grands maîtres du 7e art. Au grand désespoir de mes amis… »Enfin Peter, tu n’as jamais vu un Renoir, ce n’est pas possible ! » La seule exception a été la découverte de Kurosawa et Satyajit Ray dans un petit festival. Je n’avais pas envie d’être inhibé avant même de passer à l’acte, de savoir à quoi ressemblait la montagne qu’il me faudrait gravir, si moi aussi je voulais tutoyer des sommets. C’est seulement après avoir achevé La dernière vague, en 1977, que j’ai dévoré de la pellicule. Pendant un an, je n’ai fait que ça. J’ai commencé par les grands muets et je suis remonté jusqu’à des productions plus récentes. Je n’étais pas effrayé par ce que je voyais mais, au contraire, inspiré. Peter Weir

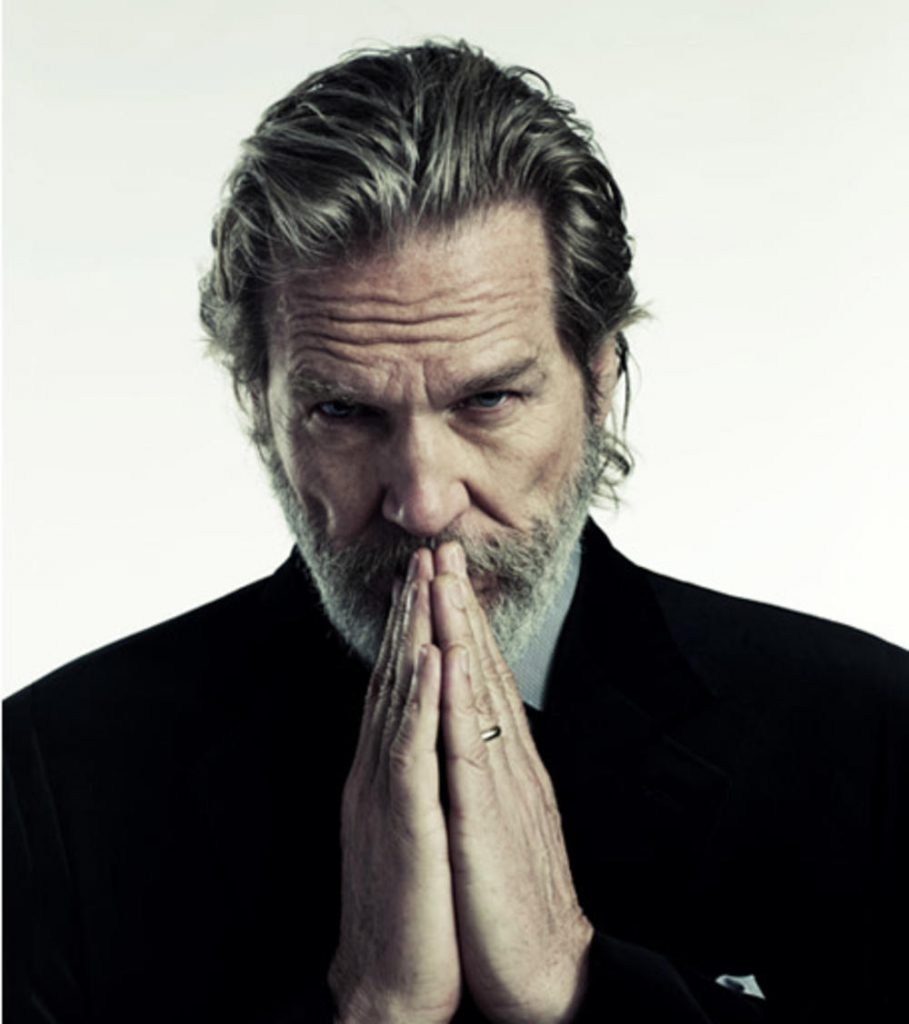

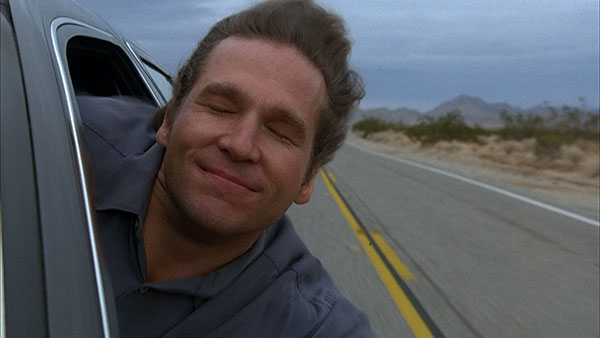

J’aime son cinéma et vu presque tous ses films. Ils sont vivants, racontent des histoires qui vous emportent loin et parfois très loin…Avec Jeff Bridges vous aussi vous serez dans un…ETAT SECOND !

CHOISIR…

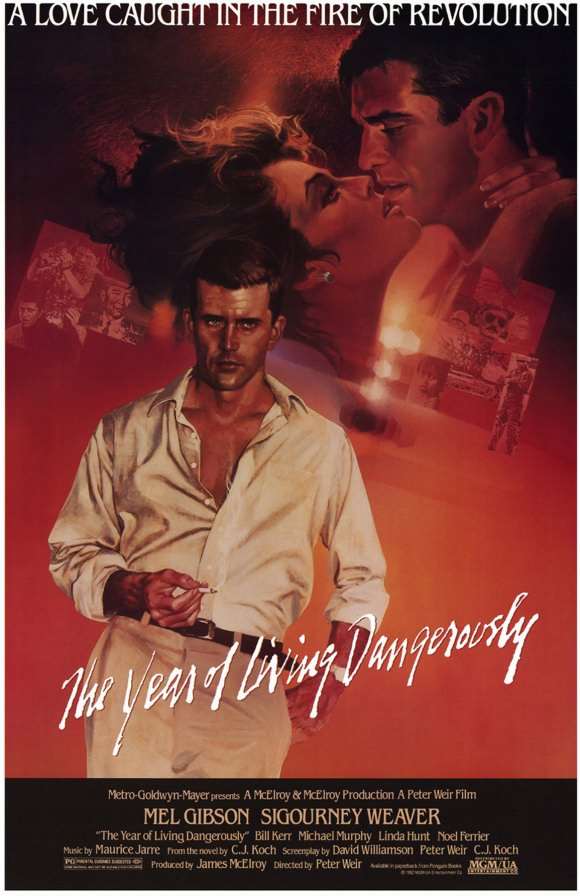

Un sentier imprévu, et le plus souvent le faire seul, parce que l’on refuse ce qui était « écrit », voilà le parcours de nombreux héros et protagonistes des films de Peter Weir…Transgresser la règle imposée par les éducatrices du pensionnat et disparaitre dans un au-delà d’essence aborigène Picnic at hanging Rock, défier les parents et s’engager pour combattre Gallipoli, éviter les pièges d’une bande de malfrats et se réfugier chez les Amish Witness, abandonner le monde et partir pour reconstruire une autre vie ailleurs Mosquito Coast, enseigner à sa guise, à l’écart des canons de l’académie Dead Poets Society, refuser le parcours tout tracé d’un script de show télévision dont on est le héros pour partir découvrir le monde The Truman Show ou s’évader d’un goulag The way back, les occasions de vérifier cette thématique ne manquent pas chez le réalisateur Australien !

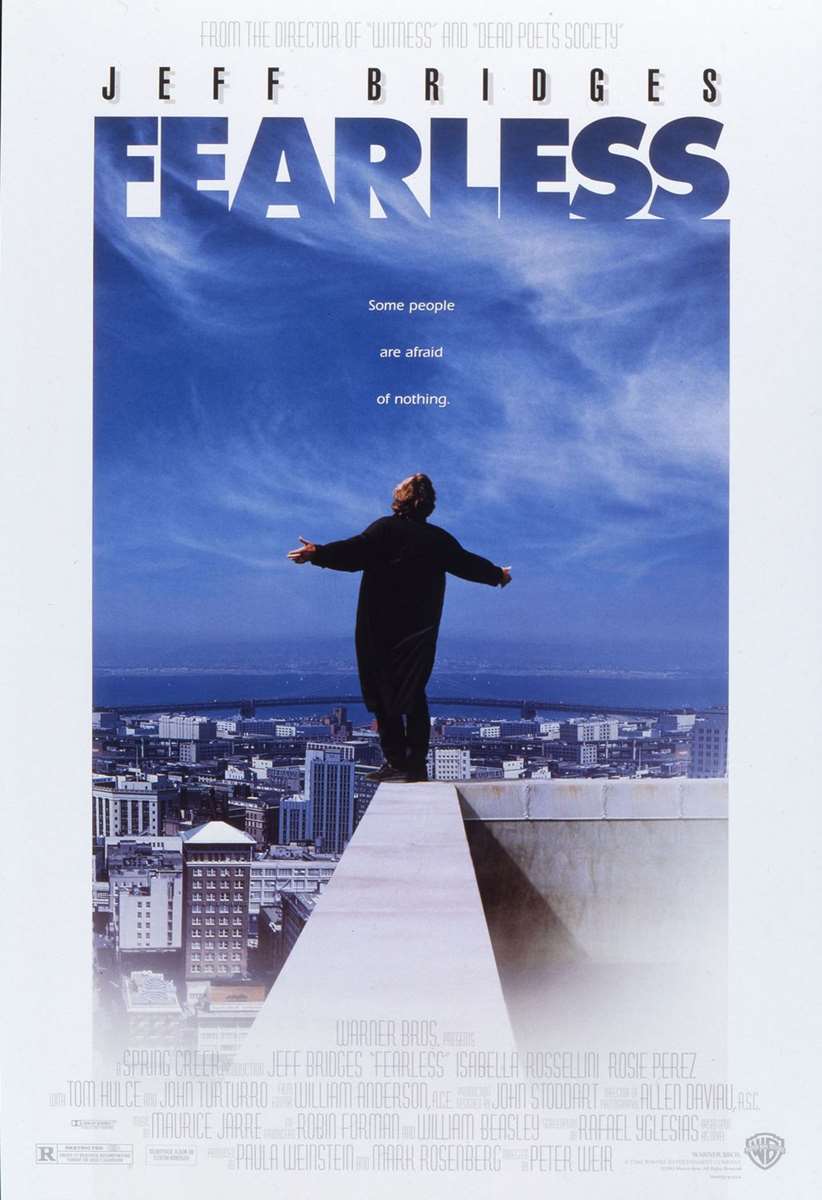

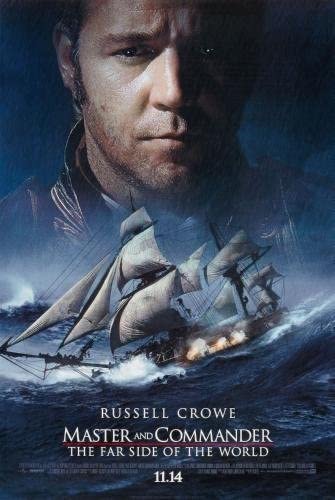

En même temps, ceux qui choisissent ces chemins de traverse ont tendance à drainer des gens dans leur sillage! Le père de Mosquito Coast, par exemple, ne demande pas l’avis des gens de sa famille avant de les entraîner dans une aventure, et Truman est suivi à la télévision par presque toute l’humanité. Et pour prendre un autre exemple, le capitaine du bateau dans Master and Commander est lui aussi un meneur, même si sa motivation première est d’échapper aux conventions et à une vie morne et toute tracée. Dans cet univers circonscrit par les films de Weir, le personnage de Max Klein (Jeff Bridges) est lui aussi amené à prendre des chemins de traverse, mais il a un facteur déclencheur particulièrement spectaculaire…Il est dans un avion au moment d’un sérieux problème, lorsque toutes les fonctions hydrauliques de l’appareil ne répondent plus, rendant un atterrissage en catastrophe quasi impossible. Il y aura des morts, dont son meilleur ami et collaborateur, mais Max fait partie des survivants; et même mieux que ça, il réalise qu’au moment de l’accident, il n’a pas peur, et décide de prendre les choses en main, en aidant d’autres passagers dont deux enfants, à sortir. Il n’attend pas, part, sans aller à l’hôpital, et improviseEntièrement tourné dans la tension du décalage entre d’une part un homme revenu de tout et dont le rush d’adrénaline ressenti lors de son expérience la plus traumatique semble se prolonger au-delà du raisonnable, et d’autre part une société qui cherche des réponses rapides, satisfaisantes et rassurantes, Fearless intrigue, passionne, sans donner de réponse satisfaisante aux spectateur en quête de solution facile…Il donne du même coup une occasion d’expérimenter une situation de crise, et de suivre le comportement d’un homme qui ne peut trouver de vie à sa mesure parce qu’il est persuadé d’avoir atteint une sorte d’essence divine. Il est, de son propre aveu, passé de l’autre côté, a vécu sa mort dans une sérénité telle qu’elle l’a oublié, c’est du moins ce qu’il expliquera à Carla. Et contre vents et marées, contre lui-même aussi, il va sauver des gens, jusqu’à ce qu’il réalise qu’il n’est qu’un homme comme un autre, et qu’il tente de persuader Carla de rester avec lui…Et là, la chute sera plus dure. Weir ne donnera donc aucune suite, aucune résolution aux divagations divines de Max, mais nous laisse un indice final ironique et mystérieux, en forme de…fraise. Un indice dont chacun peut se saisir à sa guise, bien sur, avec le libre arbitre du spectateur qui est, une fois de plus, renforcé par ce beau film méconnu.

SAUVETAGE…Rescapé d’un crash d’avion, et appelé « le Bon Samaritain » par les médias pour avoir sauvé plusieurs passagers de la mort, Max Klein ne voit plus du tout la vie de la même manière…La disparition totale de ses peurs, son ouverture aux autres, la distance avec sa famille. Max Klein n’est plus le même…

Peter Weir est un cinéaste attaché aux thèmes de la découverte et de l’éveil. Une bonne partie de sa filmographie explore ces thèmes, et en particulier sous l’angle des changements intérieurs de ses personnages…Mosquito Coast, La Dernière Vague,Witness…Etat Second est un film un peu oublié de sa filmographie qui entre parfaitement dans cette catégorie. Ce film explore donc les profonds changements de Max Klein, sur sa vision et son appréhension de la vie, qui suivent le crash auquel il a miraculeusement survécu. Sorte de deuxième naissance pour son personnage, celui-ci retrouve sa vie, mais décide d’en redéfinir les priorités et les valeurs. Réflexion sur la valeur des choses, Peter Weir ne se contente pas de décrire simplement une renaissance ou la belle histoire d’un homme devenu meilleur. Il trouble et densifie son film en ajoutant à son récit une approche post-traumatique, psychologique, qui lui donne toute son épaisseur. Etat second propose le portrait d’une homme neuf, devenu meilleur, certes, mais aussi celui d’un homme aux portes de l’obsession, de la folie, qui se bat pour faire cohabiter ses nouvelles aspirations avec sa vie d’avant. La jolie histoire devient alors une quête intérieure, une recherche de sens dans un monde qui s’en éloignerait. Le traitement de Peter Weir apporte une touche d’étrangeté, presque de fantastique, au travers de la sensation d’invulnérabilité de Max qui, tel un super-pouvoir, le rendra différent de ceux qu’il aide. Pour le spectateur, Etat Second revêt deux visages…Celui d’un film où le fantastique n’est jamais très loin, en découvrant Max Klein comme un ange qui apporte la vie, mais aussi celui d’un film sur un homme psychologiquement ébranlé, traumatisé, qui chercherait à retrouver inconsciemment de la mort à laquelle il a échappé. Peter Weir, finement, méticuleusement, mêle ces deux aspect opposés et y ajoute une émotion, simple et forte, qui parcourt chaque scène de son film…Etat Second, entre ciel et enfer, devient alors un film émouvant et touchant, bien plus riche qu’il n’y paraît, sur une prise de conscience, sur la vie et sur la mort ! Surprenant à bien des égards, il emporte délicatement le spectateur vers une introspection légère, il caresse du bout des doigts des thématiques imposantes, et sans entrer dans de longues démonstrations prétentieuse se contente d’en dessiner les vastes contours. Jeff Bridges campe Max Klein de bien belle manière, lui donnant toute l’ambivalence nécessaire pour balayer son vaste chemin. Etat Second est un « petit film modeste » réalisé avec une grande énergie. Ambitieux dans ses thèmes et modeste dans son message, il suscite habilement la curiosité du spectateur, et soulève une réelle adhésion de sa part à l’étonnant parcours de Max. Aussi divertissant que stimulant, Etat Second se laisse voir avec un grand plaisir. Son sujet aurait pu donner lieu à un océan de mièvrerie béate, Peter Weir a évité cet écueil avec une sensibilité et une intelligence que l’on ne peut que saluer.

FILMOGRAPHIE TRES SELECTIVE…

1980-LA PORTE DU PARADIS / M.Cimino

1984-CONTRE TOUTE ATTENTE / T.Hackford

1988-TUCKER / F.F.Coppola

1989-SUSIE ET LES BAKER BOYS / S.Kloves

1991-FISHER KING / T.Gillian

1993-ETAT SECOND / P.Weir

1996-LAME DE FOND / R.Scott

1998-THE BIG LEBOWSKI / Frères Coen

1999-ARLINGTON ROAD / M.Pellington

2009-CRAZY HEART / S.Cooper OSCAR MEILLEUR ACTEUR

2010-TRUE GRIT / Frères Coen

2016-COMANCHERIA / D.MacKenzie

2018-HOTEL EL ROYALE / D.Goddard

PETER WEIR ET SON CINEMA

LA VÉRITÉ DE L’INSTANT…

Dans les sixties, il n’y avait pas d’industrie cinématographique en Australie. La télévision était en pleine explosion. Le déclic a eu lieu quand j’ai découvert les Monty Python en 1971, à Londres. C’était les Beatles de la comédie ! Ils sont devenus mes modèles. Je voulais faire comme Terry Gilliam et réaliser des courts métrages. De retour en Australie, une chaîne de télé nous a commandé, à mes camarades et à moi, des programmes. Mais sur ce que nous venions de voir des Monty Python, le niveau était tellement haut que nous avions la pression. J’ai compris à ce moment-là qu’il fallait que j’arrête de faire l’acteur et que je me concentre uniquement sur la mise en scène.

J’ai commencé à écrire des scénarios, à réaliser des courts et des moyens métrages avant de passer au long avec Les voitures qui ont mangé Paris, en 1974. Ce tournage reste à ce jour le plus fatigant et douloureux de ma carrière, pourtant je ne me suis jamais ménagé par la suite ! Nous l’avons fait en un mois, en essayant de respecter un plan de travail très ambitieux. C’était l’histoire d’un petit village australien dans lequel des voitures terrorisent la population et la retiennent prisonnière. Il y avait donc beaucoup de cascades à gérer. Mon chef opérateur, déjà très expérimenté, était trop formaliste à mon goût. Nous étions sans arrêt en conflit. À la fin du tournage, je me suis demandé comment les autres réalisateurs faisaient pour y arriver. Pourtant, j’avais 29 ans et de l’énergie à revendre. J’étais dans le même état que les voitures de mon film, complètement cabossé. Et pourtant, la mise en scène était devenue comme une drogue. L’excitation que procure la création vous oblige à vivre dans l’instant. Il n’y a plus de passé, de futur, uniquement le moment présent. Le monde autour de vous disparaît, seul compte celui sur lequel vous travaillez.

UN COMBAT PERMANENT…

Faire un film est un combat permanent. Vous devez vous battre contre beaucoup de monde pour imposer vos idées. Une quantité de problèmes peuvent altérer votre inspiration. Il est important d’être bien entouré, pour être protégé du monde extérieur. Je travaille depuis des années avec le même chef opérateur, Russell Boyd. Nous sommes voisins à Sydney et passons beaucoup de temps ensemble en dehors des plateaux. Pas besoin de trop parler pour se comprendre. Pour Master and Commander, je lui ai montré des tableaux afin de donner une certaine tonalité à l’ensemble. Sur Les chemins de la liberté, nous cherchions à être plus réalistes, nous avons donc regardé des documentaires et rencontré des survivants du goulag. Au moment du tournage, il convient d’être le plus simple possible et de se délester au maximum de tout ce qui vous encombre. J’ai lu un livre sur le peintre Matisse. Il a passé sa vie à rechercher le trait juste, le geste le plus simple possible, qui serait la synthèse de son expression. Je poursuis le même but. Sur Les chemins de la liberté, j’ai rendu ce drame, a priori spectaculaire, le plus intimiste possible. Il n’y a pas de scènes de torture ni de combats. Même l’évasion du camp n’est pas montrée. Je n’ai pas cherché à créer du suspense à tout prix pour tenir artificiellement le spectateur en haleine. Le producteur et acteur Norman Lloyd, qui a notamment travaillé avec Orson Welles et Alfred Hitchcock, m’a raconté que lors d’une partie de tennis avec Charlie Chaplin, il lui a demandé…

« Comment expliquez-vous l’énorme succès que vous avez rencontré ? » Il a répondu…« J’ai offert au spectateur du charme et de l’énergie, deux choses qu’il aime par-dessus tout ! »

La simplicité est la chose la plus difficile à obtenir.

J’ai toujours su diriger mes interprètes et leur consacrer le temps nécessaire. La direction d’acteur et le travail avec la caméra, viennent naturellement. Si techniquement, j’ai progressé, mon travail avec les comédiens n’a jamais vraiment évolué. J’évite les répétitions, qui donnent un côté trop théâtral au jeu. Un comédien doit pouvoir s’adapter à toutes les situations, réagir très vite selon les impératifs du moment et proposer des choses. Les sketches que je mettais en scène pour la télévision ne duraient que trois minutes, il fallait donc être très rapide. Une séquence dans un film, c’est pareil. Je refuse de trop refaire les choses une fois sur le plateau, car il faut que tout paraisse spontané. Ainsi, dans Les chemins de la liberté, lorsque les acteurs sont arrivés dans les décors du goulag, entre le « moteur » et le « coupez », ils étaient de vrais prisonniers. Je m’attache donc à ce que les décors dans lesquels ils tournent soient les plus fidèles possible à la réalité.

ANTICIPER LES DIFFICULTÉS…

Dans ma carrière, j’ai adapté de nombreux livres et je n’ai pas systématiquement été l’instigateur des scénarios sur lesquels j’ai travaillé. Les relations avec mes collaborateurs n’ont pas toujours été faciles. Le mieux est encore de se baser sur un roman dont l’auteur est déjà mort ! Mais que je sois ou non à l’origine du récit, je dévore la matière qui m’est donnée pour qu’elle devienne mon sang, ma sensibilité. Certains coscénaristes ou écrivains l’acceptent mal, comme sur Witness. L’auteur n’aimait pas du tout mon interprétation. Qu’importe si je faisais mal, il ne s’agissait que de mon approche ! Ça ne donnera pas forcément un meilleur film, mais au moins, il me ressemblera. Je dois être le film que je fais. J’ai rencontré un artiste japonais qui était amusé par cette vision des choses, finalement très occidentale. Pour lui, une œuvre d’art n’est pas le produit d’une seule personne. Un potier, par exemple, passe sa vie à réaliser des formes, des objets, en essayant d’arriver à une certaine perfection, jusqu’au moment où il atteint la grâce. Nul ne sait à qui celle-ci appartient. À Dieu ? Aux personnes qu’il a rencontrées tout au long de son parcours ?

Sur le plateau, je n’ai pas besoin de suivre à la lettre le scénario. S’il a été structuré correctement, il restera un point d’appui sur lequel poser les bases de mon travail. Le script de Witness était tellement bien écrit que j’ai pu prendre des libertés avec sans perdre l’essence du propos. Il faut casser la routine. Avec Harrison Ford, je n’hésitais donc pas à créer des situations nouvelles. Par exemple, je lui ai fait parler de télévision à l’un des personnages qui, étant issu de la communauté amish, n’était pas censé l’avoir déjà regardée. La direction prise par la conversation a été surprenante. Idem sur Le cercle des poètes disparus, j’ai demandé à Robin Williams d’improviser durant une séquence où il donnait un cours sur Dickens et Shakespeare, pour observer la réaction des élèves. C’est pour cela que j’évite les story-boards et de penser trop en amont à ma mise en scène. Bien sûr, lorsque vous tournez des batailles navales comme pour Master and Commander, vous vous devez d’avoir préparé le terrain avant, sinon c’est la catastrophe. Il est important de bien anticiper les difficultés que vous aurez à rencontrer sur un tournage. J’ai appris à gérer les contraintes techniques et économiques en tournant Gallipoli, un film de guerre fait avec un petit budget. En plein tournage, je me suis rendu compte qu’il me fallait une séquence de bal en parallèle d’une bataille pour créer un contrepoint dramatique. Mes producteurs m’ont refusé la rallonge nécessaire. Je l’ai tournée quand même et en ai supprimé une autre à la place. En voyant les rushes, les producteurs étaient tellement ravis qu’ils m’ont finalement proposé de l’argent supplémentaire. C’est moi qui ai, cette fois, refusé. Non par orgueil, mais parce que j’avais réussi à faire le deuil de ladite séquence. La tourner n’entrait plus dans mon processus créatif.

TRANSMETTRE SON FEELING…

Si un film ne peut pas complètement se réécrire au montage, il trouve son rythme et sa justesse à ce moment-là. Les premières prises tournées sont toujours abominables, il faut donc déterminer à quel endroit se situe le point d’équilibre. J’aime que mon monteur propose des choses et n’hésite pas à déplacer l’ordre des séquences pour leur donner leur pleine signification. Un metteur en scène travaille avec son propre feeling. Il doit ensuite le transmettre aux autres. Une fois le film terminé, il s’agit toujours d’une surprise. À l’instar d’un jardinier qui égalise ses plantes, vous avez taillé vos images !