Le Dernier des Mohicans ressemble à son héros, une figure de démon à cheval entre les mondes qui traverse les frontières avec une vitesse déstabilisant subtilement les habituelles partitions. Le dernier des Mohicans se présente alors ainsi, comme le premier Mohican d’un temps qui est celui d’après les Mohicans. C’est pourquoi le héros du film ressemble beaucoup aussi à son auteur, Michael Mann, en avance sur son temps en même temps qu’il est issu du temps d’avant, un pied dans le cinéma mainstream et un autre dans le cinéma d’auteur héritier du « Nouvel Hollywood », à la fois hypermoderne et néoclassique. Dans l’article sur le film Heat (1995) vous trouverez les films que je retiens de sa magnifique carrière de cinéaste Hollywoodien.

Il y a dans le tout premier film en couleurs de John Ford, Drums along the Mohawk (1939) réalisé d’après un roman de Walter D. Edmonds, une course à pieds qui demeure toujours enthousiasmante, aussi passionnante qu’intrigante. Le coureur en question s’appelle Gilbert « Gil » Martin et il est interprété par Henry Fonda. Son histoire est la suivante, Gil est parti avec sa compagne s’établir dans la vallée bordée par la rivière Mohawk mais l’armée britannique commande à la tribu Cherokee de harceler tous les colons qui voudraient prendre quelque distance avec la souveraineté monarchique anglaise. À la fin du film, qui appartient à la grande série fordienne des chefs-d’œuvre tournés entre 1939 et 1940…Gil est pourchassé par plusieurs guerriers amérindiens mais il arrive malgré tout à ne pas se faire attraper. D’un côté, John Ford en bon matérialiste qu’il a toujours été gratifie au spectateur du plan qui justifie objectivement la rapidité du héros (contrairement à ses poursuivants le coureur boit à une source qui préserve ses muscles de la fatigue). De l’autre, le cinéaste en profite pour faire de ce matérialisme physiologique un moyen de mettre à l’écart cet autre matérialisme plus historique exigeant que des guerriers natifs de la région soient mieux entraînés peut-être pour réussir à rattraper un fermier colon. Un réalisme contre un autre et c’est, avec la contradiction des matérialismes, l’histoire qui va vite tout en affirmant cependant la circonstance problématique de ses priorités diégétiques. La course est belle mais, d’une certaine façon, elle est boiteuse aussi. C’est encore l’époque où le héros comme mâle blanc dominant l’emporte figurativement sur la race sociale des subalternes, alors même que Sur la piste des Mohawk a pour ambition esthétique non moins que politique, de surcroît tourné la veille de la Seconde Guerre mondiale, de rendre justice à la mixité raciale caractérisant l’avènement historique de la nation étasunienne issue en 1776 des colonies anglaises quand elles se sont émancipées de l’autorité de la couronne royale britannique.

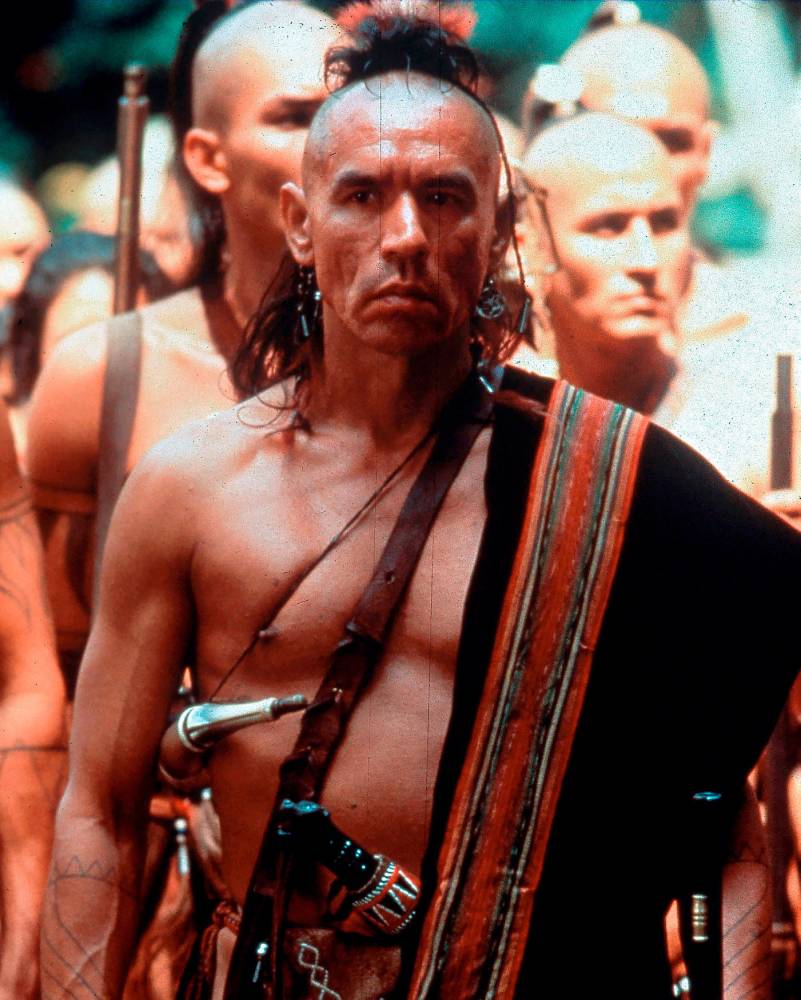

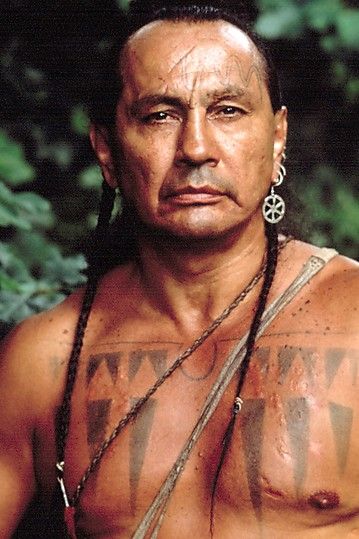

Plus d’un demi-siècle sépare cette course finale de la course inaugurale du Dernier des Mohicans (1992) de Michael Mann, neuvième adaptation et dernière en date du fameux roman éponyme de James Fenimore Cooper publié en 1826. On remarque déjà que la seconde course tire de la première des effets de résonance en avérant qu’il y a dans l’histoire du cinéma hollywoodien préoccupé par l’histoire de la nation, sa naissance et ses renaissances, ses mythifications comme ses mystifications, des persistances et des différenciations, des rémanences et des répétitions comme autant de variations et de modifications. L’homme qui court avec grâce à travers la forêt dans un mélange de vitesse et de souplesse a deux noms. Il s’appelle Nathanael quand on considère ses origines européennes et son nom est aussi « Œil de Faucon » quand on privilégie le fait que cet orphelin né de parents colons massacrés a été élevé à la manière amérindienne par un père adoptif, Chingachgook, issu comme son autre fils Uncas de la nation des Mohicans. Nathanel / « Œil de Faucon » possède également des surnoms, Longue Carabine ou Bas-de-Cuir dans le roman de Fenimore Cooper. La vélocité animale et sensuelle du coureur se prolonge par ailleurs dans le viseur oculaire du chasseur qui, aux côtés de son frère et de son père, vise le cerf et l’abat comme un frère en esprit. Comme dans un film de Jean Rouch, l’animal tué est en effet aussi vite remercié par une prière rituelle du don sacré que représente sa viande. Outre ses surnoms, le coureur a donc deux noms, Nathanael et « Œil de Faucon ». La dualité des noms est la signature d’une figure ambivalente et métisse parce que mélangée et divisée, à la fois homme et animal, blanc et amérindien, proche des fermiers anglais qui constituent une milice coloniale au service de l’armée britannique en guerre contre l’armée française au point de partager leur désir naissant d’émancipation de la couronne royale, proche aussi des guerriers Hurons qui sont pourtant ses pires ennemis parce qu’ils sont les alliés stratégiques des français. Cette ambivalence-là, garante d’une hétérogénéité excédant le simplisme idéologique des partitions raciales, signe la figure classiquement héroïque d’un amérindien adopté, joué par Daniel Day-Lewis avec une grande intensité d’incarnation aux limites de la fétichisation érotique, dont la performance surexposée est exemplaire de l’assimilation de la Méthode.

Cette ambivalence, qui frôle encore la duplicité dans le regard britannique reconnaissant dans la mètis du héros des ruses de renard, qualifie également l’inscription du personnage dans la série quasi-traditionnelle des films hollywoodiens dans lesquels, après que des blancs aient joué longtemps des amérindiens à l’instar de Burt Lancaster dans Bronco Apache de Robert Aldrich en 1954, des blancs entrent en sécession avec leur propre groupe pour le trahir en rejoignant le camp des natifs, depuis Le Jugement des flèches (1957) de Samuel Fuller et L’Indien blanc (1957) de George Waggner jusqu’à Danse avec les loups (1990), en passant encore par Little Big Man (1970) d’Arthur Penn, Un nommé Cheval (1970) d’Elliott Silverstein et Dead Man (1995) de Jim Jarmusch. On n’oubliera pas de citer dans cette série Le Nouveau monde (2005) de Terrence Malick avec le personnage de John Smith. Il se trouve que Wes Studi, l’acteur d’origine Cherokee qui joue ici le guerrier Huron nommé Maga, est apparu dans Danse avec les loups comme il a interprété dans le film de Terrence Malick le chef des Powhatan.

Deux perspectives s’opposent alors concernant le motif de l’adoption du blanc par les amérindiens. Tantôt parce qu’on identifie l’hétérogénéité raciale au fondement de la naissance d’une nation étasunienne toujours déjà impure et mélangée. Tantôt parce que l’on reconnaît avec l’appropriation culturelle du mode de vie des subalternes la retraduction symbolique d’une domination au bénéfice héroïque du blanc. L’adoption exerce ainsi des effets parallactiques qui témoignent de l’histoire des balancements hollywoodiens et de ses antagonismes, entre repentir historique et correctifs actualisant une persévérance hégémonique. Il y a cependant deux éléments décisifs qui prouvent l’acuité du film de Michael Mann. D’abord, c’est la rivalité mimétique entre « Œil de Faucon » et Magua, son double mimétique côté Huron qui est aussi à sa façon une figure d’adopté symbolique (ses parents ont été massacrés par les anglais, il s’est ensuite fait passer pour un Mohican afin de les infiltrer et pouvoir se rapprocher de ceux qu’il hait à mort). Mais on relève pour Magua la radicalisation de la dimension traumatique de sa situation d’adoption, au point d’incarner tragiquement une désaffiliation sans retour (il finit par trahir la tribu Huron) C’est ensuite la dernière phrase du père amérindien du héros, Chingachgook, dédiée à son fils de sang tué par Magua qu’il promet de rejoindre bientôt au titre du « dernier des Mohicans ». Il se trouve là encore que l’acteur qui en interprète le rôle est Russell Means, représentant des Lakotas, membre de l’American Indian Movement et promoteur en 2007 d’une République Lakota indépendante des États-Unis. On le comprend ainsi, le dernier des Mohicans n’est donc pas d’abord le fils adopté mais le père adoptif. Ce qui fait de la figure du père le dernier représentant d’une nation amérindienne en voie de disparition et, par voie de conséquence, de son fils le premier homme du nouveau monde qui se lève qui est le monde de l’adoption sous condition native de l’autorité amérindienne. L’histoire du génocide amérindien aurait peut-être consisté aussi à refouler avec le ressentiment le plus brutal cette logique de l’adoption si inaugurale qu’elle en serait native, le meurtre du père (d’origine britannique) s’en doublant toujours d’un autre (d’ascendance amérindienne).

Une extraordinaire séquence du Dernier des Mohicans ramasse sur le versant linguistique toute la complexité historique du film de Michael Mann puisqu’il faut un traducteur anglais à « Œil de Faucon » qui vient de se livrer aux Hurons pour comprendre à la fois leur langue et le français qu’emploie toujours plus Magua alors qu’il amorce sa rupture avec sa propre tribu d’origine. La référence à La Prisonnière du désert (1954) de John Ford, affirmée à l’occasion de la séquence du massacre des fermiers, relève alors moins de l’hommage circonstancié que d’un prolongement approprié qui s’inscrit dans le registre du continuel repentir en forme d’autocritique que représente magistralement l’œuvre fordienne. Avec cet autre chef-d’œuvre plus tardif, en attendant le testamentaire Cheyenne Automne (1964), il s’agit d’exposer la dynamique d’altération raciale de l’histoire étasunienne en allant jusqu’à emporter les résistances des sujets les plus attachés à l’immunité suprématiste blanche, à leur corps défendant toujours déjà affecté par ce qui les altère.

Être pour Michael Mann dans la suite fordienne c’est donc continuer à l’être en examinant rigoureusement, grâce à l’adaptation du roman de James Fenimore Cooper et l’époque de la Guerre de Sept ans et de son prolongement dans la province de New York, l’archéologie de l’indépendance étasunienne et sa généalogie mélangée, créole ou métisse. La lutte des anglais, soldats de sa Majesté et fermiers regroupés en 1757 en milice coloniale contre l’armée française, aura fait lever et maturer le désir d’indépendance politique des colonies par rapport à l’autorité de la couronne britannique. Cette même lutte aura également engagé l’intensification des rivalités fratricides entre tribus amérindiennes qui allait peser sur la possibilité stratégique d’un front commun des populations autochtones contre la colonisation européenne du territoire après l’indépendance. C’est donc une double division et elle rejoint symboliquement le nom dédoublé du héros qui se révèle moins le dernier des Mohicans que le premier d’un monde d’après la fin de la tribu des Mohicans. Un nouveau monde où la présence européenne en Amérique aura été aussi le fait d’une adoption par les natifs dont le refoulement a été payée du caractère génocidaire de la conquête de l’ouest et son mythe de la « Frontière ». Être fordien relève de l’assomption d’un destin pour Michael Mann, qui en écho fidèle à son héros se reconnaît dans l’autorité d’un maître en cinéma respecté comme un père adoptif. Et, même, de plus d’un père puisque l’on a évoqué John Ford mais que l’on aurait pu en raison de l’environnement montagnard et forestier tout aussi bien parler d’un prédécesseur homonyme, Anthony Mann. Être fordien n’empêche pas enfin Le Dernier des Mohicans d’être également et entièrement le film de son auteur. En dépit de la pression de la Fox qui a demandé plusieurs coupes et malgré le conflit avec le compositeur de départ Trevor Jones remplacé par Randy Edelman en entraînant le reflux des ambiances électroniques habituellement affectionnées par le cinéaste, c’est un film tout à fait représentatif de l’esthétique mannienne. Dans l’exigence de réalisme caractérisant la reconstitution historique. Dans la prévalence obsessionnelle des motifs. Dans une forme impure, métisse ou hybride où le néoclassique fraie dans ses marges liminales avec l’expérimental. La course induit aussi le principe de la vitesse, dont les variations cinétiques, accélérations et décélérations, ralentissements et précipitations, font tantôt crépiter à la surface des actions s’enchaînant de purs événements sensibles, tantôt ouvrent le sens à des abîmes d’indétermination par des derniers regards. Si Magua se fait appeler le Subtil, c’est aussi pour marquer la subtilité d’une conception cinétique de la vitesse qui sait subtiliser le poids lourd des conventions structurant le régime de représentation hollywoodien pour s’offrir des occasions de légèreté et d’inventivité comme autant de bouffées d’air, des grandes respirations pour un néoclassicisme inspiré quand il sait comme ici frayer avec l’abstrait.

Le Dernier des Mohicans est non seulement le titre du film mais c’est aussi l’image de vérité. Plus d’un quart de siècle après sa réalisation, le quatrième long-métrage de fiction de Michael Mann invite à l’occasion de sa revoyure à la plus grande et pénétrante des mélancolies face à un cinéma alors aussi concret et physique, aussi puissant et incarné, capable à la fois de complexité respectée dans l’historicité de ses enjeux narratifs, capable aussi de fulgurances purement esthétiques. C’est le cas en misant sur des changements de vitesse dont les variations cinétiques intensifient le traitement de la matière concrète, en bordure de la suspension du sens et de l’abstraction excédant les logiques de la représentation, par accentuation et accélération du rythme filmique ou, au contraire, par étirement et ralentissement de la narration.

Le Dernier des Mohicans ressemble étroitement à son héros, figure littéralement à cheval entre les mondes et les modes d’existence et le héros traverse les frontières avec une vitesse démonique qui en suspend les partitions symboliques quand elle n’en subtilise pas les distinctions. Le film est donc néoclassique sur un versant, moins post-moderne qu’hyper-moderne sur un autre. Dans le même mouvement, la vitesse elle-même aspire à accélérer le rythme des choses pour ouvrir par excès un accès à l’autre monde, le nouveau monde à venir où le numérique supplantera l’analogique. Une année après que Sean Penn a réalisé Indian Runner (1991) en s’inspirant à la fois d’une chanson de Bruce Springsteen « Highway Patrolman » et d’une antique légende amérindienne évoquant la course comme rite de passage à l’âge adulte, Michael Mann aurait pour sa part tourné sa propre version de la figure duplice du coureur entre les mondes, du démon happé par un devenir-amérindien. Le Dernier des Mohicans pourrait avoir comme titre alternatif Amerindian Runner. Ironie de l’histoire, Michael Mann, qui a été à l’avant-garde hollywoodienne concernant le tournage en numérique, est l’auteur d’un film pas si vieux que cela en même temps qu’il relève déjà d’une époque abolie, engloutie ceteris paribus comme l’âge des Mohicans. Si le cinéaste néoclassique se double subtilement d’un hyper-moderne, il demeure cependant un artiste aussi clivé que ses personnages quand ils sont déchirés jusqu’à la schizoïdie. Un cinéaste doué pour les grands écarts cinétiques de la vitesse variant entre accélération et décélération, avec un pied dans le cinéma mainstream et un autre dans le cinéma d’auteur héritier du « Nouvel Hollywood », avec un pas dans le cinéma des grands ancêtres et un autre dans le suivant qui précipitera la liquidation de sa mémoire. Comme on l’aura compris avec la fin du Dernier des Mohicans, le dernier des Mohicans se double du premier d’un temps d’après les Mohicans. Cinéaste Janus, exception faite de Clint Eastwood, Michael Mann est le dernier des hollywoodiens comme il est le premier, en avance sur son temps en même temps qu’il est issu du temps d’avant. C’est là sa singularité qui qualifie aussi un destin tragique quand son dernier film en date, Hacker, aura été son pire bide commercial. Comme s’il arrivait en retard d’un monde qu’à Hollywood il aura cependant vu venir avant tout le monde. Le dernier est le premier, le premier est le dernier. Celui qui court vite court désormais après ses doubles rivaux et mimétiques qui, de Christopher Nolan à David Fincher, l’auront autant doublé dans la course qu’ils auront dédoublé leur précurseur en accélération, pour le meilleur comme pour le pire.

DANIEL DAY-LEWIS. 43 ans de carrière 21 films.

Acteur britannique, né le 29 avril 1957 à Londres. Il est également citoyen irlandais depuis 1993.

Pour moi, la vie n’a jamais été le cinéma.

C’est tout ce que j’expérimente loin des caméras qui me permet de nourrir mes personnages.

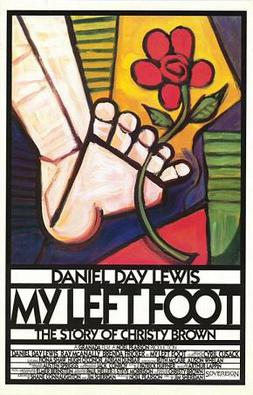

Partisan de la «method acting», il va encore plus loin dans My Left Foot (1989) en refusant obstinément de quitter son personnage pendant toute la durée du tournage: il passe des semaines en fauteuil roulant, et doit être nourri à la petite cuillère. Dès la première page du script, on peut lire qu’un pied range un disque, en sort un autre, le place sur le tourne-disque et place l’aiguille dessus. C’est impossible à réaliser et pourtant, il y parviendra comme peindre avec ses doigts de pieds…J’ai besoin de croire à la valeur de mon travail, c’est la responsabilité de l’artiste…Que ce soit en amour ou dans le travail, la perte de soi est l’expérience humaine la plus euphorisante. On se sent libre d’inventer, d’étonner son partenaire et son metteur en scène. Le secret du métier d’acteur, c’est de sans cesse créer la surprise.

Il faut dire qu’il rentre tellement dans ses personnages qu’il a parfois du mal à en sortir. Dans l’un de ses premiers rôles, L’Insoutenable Légèreté de l’être, il campait un médecin tchèque en plein Printemps de Prague. Pour se faire, il avait appris à parler tchèque, alors même que le film était tourné en anglais, simplement pour en avoir l’accent. L’acteur doit désormais vivre avec un sentiment de mélancolie qu’il ne peut pas outrepasser. Il se sent tellement investi par ses rôles qu’il ne peut accepter que des films auxquels il croit entièrement…

J’ai besoin de croire à la valeur de ce que je fais. Le travail peut paraître vital. Irrésistible, même. Et si le public y croit, cela devrait être suffisant. Mais depuis quelque temps, cela ne l’est plus…Je sais que c’était inhabituel de faire un communiqué à ce propos, se justifie, mais je voulais tracer une ligne. Je ne voulais pas me faire entraîner dans un autre projet. Toute ma vie, j’ai ouvert ma gueule sur le fait que je devais arrêter de jouer et je ne sais pas pourquoi c’est différent cette fois-ci, mais c’est devenu une obligation , je devais le faire. Je ressens une grande tristesse. Et c’est la bonne façon de se sentir. Comme ce serait étrange si cela n’était qu’une étape jubilatoire vers une nouvelle vie. Je veux être acteur depuis que j’ai 12 ans. À l’époque rien d’autre ne m’intéressait. Quand j’ai commencé, c’était une question de salut. Maintenant je veux explorer le monde d’une façon différente…

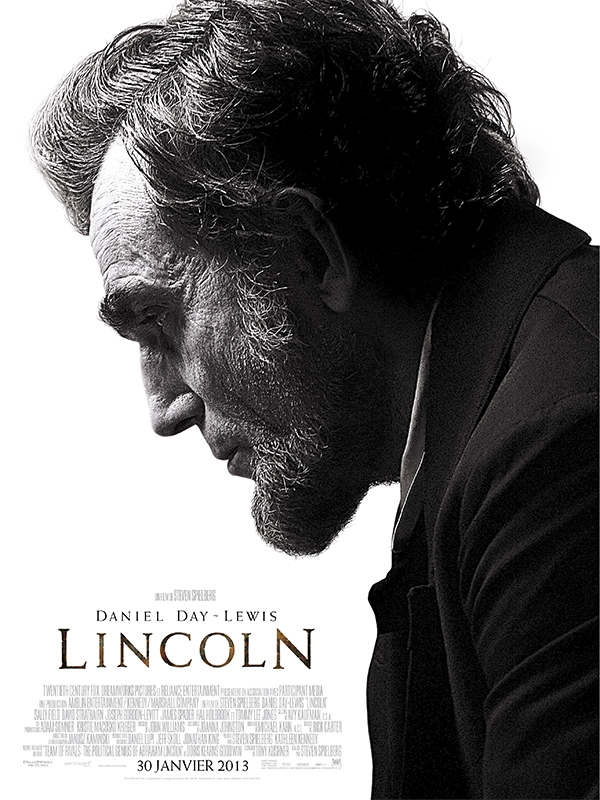

Son interprétation de Christy Brown dans My Left Foot (1989) lui a valu l’Oscar du meilleur acteur, il remporte également l’Oscar, pour ses rôles de Daniel Plainview dans There Will Be Blood (2007) et d’Abraham Lincoln dans Lincoln (2012). Acteur parmi les plus récompensés du cinéma contemporain, il est par ailleurs le seul acteur à ce jour à avoir obtenu trois Oscars du meilleur acteur. En 2013, il est nommé parmi les cent personnes les plus influentes du monde par le Time. En 2014, il est élevé au rang de Knight Bachelor par la reine Élisabeth II pour services rendus aux arts britanniques. Il annonce en 2017 son intention de se retirer des plateaux après le tournage de Phantom Thread.

FILMOGRAPHIE SELECTIVE

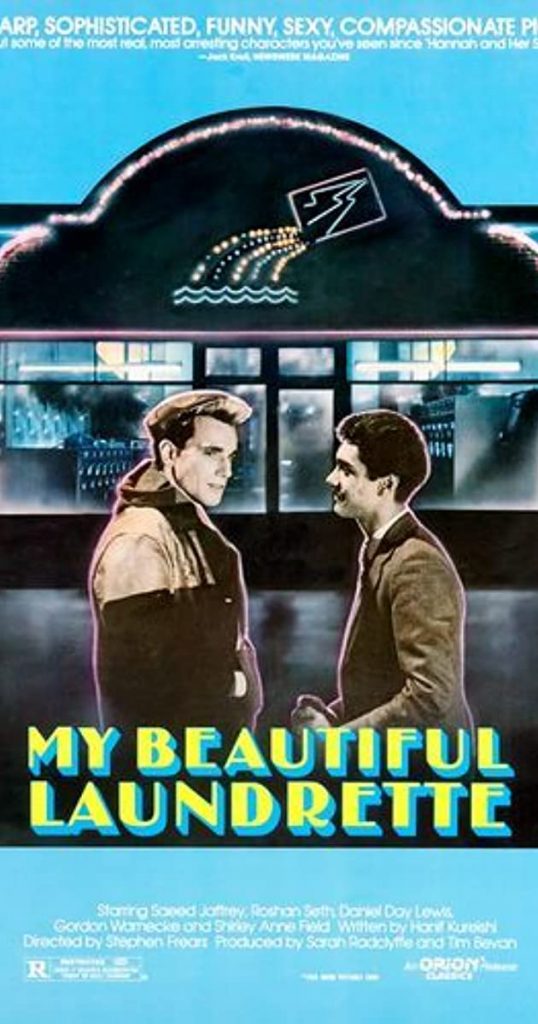

1985 / My Beautiful Laundrette – Stephen Frears

1988 / L’Insoutenable Légèreté de l’être – Philip Kaufman

1989 / My Left Foot – Jim Sheridan

1992 / The Last of the Mohicans – Michael Mann

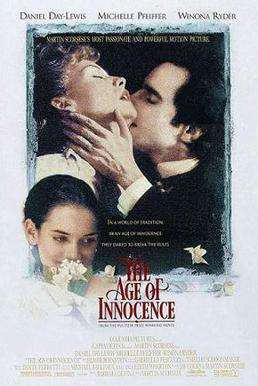

1993 / The Age of Innocence – Martin Scorsese

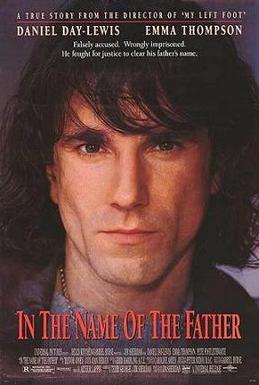

1993 / In the Name of the Father – Jim Sheridan

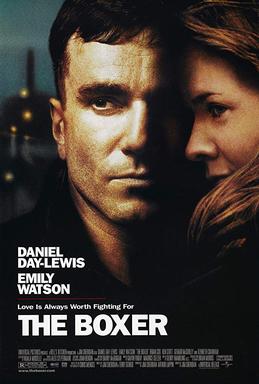

1997 / The Boxer – Jim Sheridan

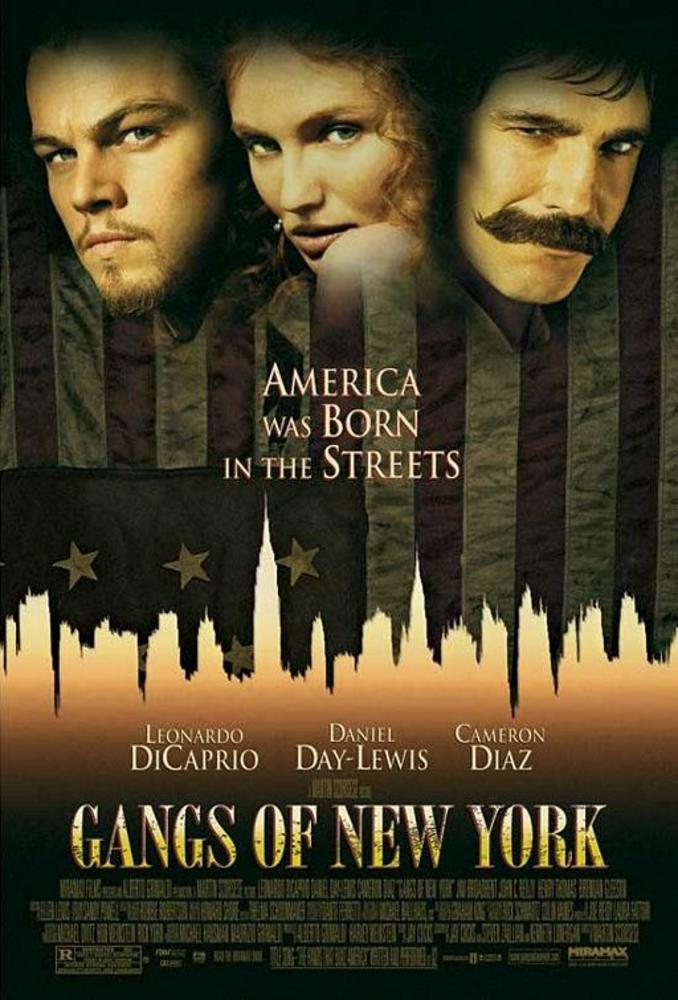

2002 / Gangs of New York – Martin Scorsese

2007 / There Will Be Blood – Paul Thomas Anderson

2012 / Lincoln – Steven Spielberg

UNE AUTRE VISION DES MOHICANS…

Michael Mann revisite l’histoire américaine. Somptueux, évidemment.

1757, La France et l’Angleterre sont en guerre sur les colonies américaines pour la possession du territoire. Tandis que le siège de Fort William semble tourner à l’avantage des Français, les filles du général britannique Munro vont traverser le pays avec l’aide de trois représentants du peuple Mohicans, cependant que les Hurons les traquent, tout en pillant et détruisant les fermes alentours. Délaissant pour la première fois ses styles de prédilection, notamment le polar, Michael Mann se jette corps et âme dans ce qui va devenir l’un de ses thèmes privilégiés…L’étude de l’histoire des Etats-Unis, berceau de la cité des Anges, elle même véritable protagoniste de nombre des réalisations qui suivront le Dernier des Mohicans. Voguant parmi des territoires où il n’est nulle part chez lui, Œil-de-Faucon magistralement interprété par Daniel Day-Lewis doit échapper aux traitrises des colons Anglais, à la lame des envahisseurs français représentés par Patrice Chéreau mais surtout, aux attaques de l’effrayant Magua. Durant cette balade quasiment métaphysique, notre héros rencontrera l’amour au sein d’un peuple qu’il ne comprend de prime abord pas du tout. Fondamentalement, l’une des problématiques du film reste le prix de la liberté sur des terres martelées par les affrontements de factions combattant pour le pouvoir. Après s’être spécialisé dans les films policiers ultra documentés tels que Le Solitaire et Le Sixième Sens, puis sur l’ébauche du chef d’œuvre Heat, on n’attendait pas forcément Michael Mann aux commandes d’un film historique rapidement étiqueté « film en costumes ». Mann s’était déjà essayé à la reconstitution historique avec La Forteresse Noire, une parabole sur le mal peignant le destin d’une troupe de soldats allemands de la seconde guerre mondiale décimée par une présence maléfique au sein de ladite forteresse, mais sous un angle fantastique. Cette fois, le metteur en scène opte pour un cadre diégétique se situant dans les années 1700 et pose sa caméra face à d’amples mouvements de troupes, filmés en plans larges à grand renfort de panos majestueux rappelant ceux du Stanley Kubrick de Barry Lyndon. Mais ce qui frappe dès les premiers plans, c’est cette propension à capter la nature dans sa globalité par un tournage en décors naturels. L’insertion visuelle du spectateur au sein du microcosme se fait le temps de panos sur des forêts à perte de vue se ponctuant par un tilt, lui-même dominé par la superposition sonore du thème extra-filmique de Trevor Jones. Dès l’ouverture, Michael Mann annonce un cinéma du sensitif et du romanesque. Il serait alors réducteur de penser que l’auteur se laisse aller à une vision purement descriptive du conflit entre ces peuples qui ont façonné l’histoire de son pays. Là où Kubrick faisait de son long métrage une dénonciation des travers de la société bourgeoise, Mann va privilégier l’accusation d’un pouvoir qui recherche la maîtrise d’un territoire par le mensonge et la privation de liberté.

Car c’est bien de mensonge et de facétie dont il est question dans Le Dernier des Mohicans. Le général Munro ne respectera aucun des engagements de la couronne quant à la protection des populations locales, Magua dissimulera jusque tardivement la raison de sa haine envers le général susnommé puis, les dissensions relatives aux crédits à apporter aux promesses faites feront même des éclats entre Duncan Heyward et sa hiérarchie. Aussi, cette dénonciation sert un propos bien connu des admirateurs du cinéaste, c’est celui de l’Humanisme ! Pas un instant le réalisateur ne va perdre de vue cette problématique de la place de l’Homme au milieu des combats livrés pour une nature, qui par ailleurs se suffit à elle-même. Mann le rappellera fréquemment lors des batailles dont les plans de coupes filmés à l’épaule se concluront souvent par des décadrages sur les espèces végétales alentour. On sait depuis Révélations que l’intrusion des pouvoirs dans l’intimité des populations est un des sujets de préoccupation du réalisateur. En 1992, dans Le Dernier des Mohicans, il est plus question des manquements de ce pouvoir, lui-même en plein combat pour son instauration. Et pour immerger pleinement son auditoire dans l’appréhension des ces choses, le maître d’œuvre va transcender l’histoire d’amour, passage obligé de ce type d’ouvrage, par les doubles sens qu’il donne à chaque scène, voire à chaque séquence. Ce qui en fait un film essentiel autant comme pièce autonome que comme une pierre complémentaire à l’édifice de la filmographie éclatante de sens de Michael Mann, c’est son aboutissement esthétique. « Je n’ai pas voulu prendre une histoire datant de 1757 et la transposer en 1991, pour en faire une métaphore de l’époque actuelle…C’est tout le contraire en utilisant notre compréhension de ces cultures et utiliser une perspective contemporaine pour nous faire revivre plus intensément la réalité complexe de cet univers » clamera le metteur en scène lors de la sortie du film. Une scène clef résume d’ailleurs le fonctionnement du film dans sa globalité et ce sens des métaphores permanentes…Alors qu’au soleil couchant l’horizon est en train de s’embraser, Œil de Faucon étreint Cora au moment où le thème du film envahit l’espace sonore. La scène déploie trois axes de lecture caractérisant parfaitement la façon dont chaque séquence résonne en termes de signifiant. Un aspect esthétique, tout d’abord, rendant directement hommage à Thomas Cole et Albert Bierstatd. Un entêtant thème extra-diégétique, ensuite, qui rappelle que chez Mann tout est un éternel recommencement (la roue qui tourne lors de la première apparition de Cora en est la parfaite mise en abîme, reflet du pessimisme qui imprègne l’œuvre du maître)…Et finalement, un évident aspect poétique du monde en conflit qui s’embrase autour des amants. Avec cette permanence des multiples niveaux de lecture, le Dernier des Mohicans est une réussite absolue. Le film relève le défi de combler les attentes dressées par les grands films d’aventures hollywoodiens, tout en ménageant des plages de pauses contemplatives et métaphysiques magnifiées par un auteur au sens du signifiant et esthétisant plus qu’aigu. Somptueux !

VOIR AUTREMENT…Plus qu’une adaptation du classique de James Fenimore Cooper, la version de Michael Mann est le remake d’un film de 1936 qui l’a marqué enfant. Mais si la patte du cinéaste éclate presque à chaque plan, c’est qu’il s’est approprié ce scénario pour en faire une œuvre personnelle, profonde et fondée moins sur l’épique que sur la précision méticuleuse qui, loin du fade réalisme, produit un étonnant effet de poésie lyrique. La musique y contribue certes, avec son mélange de symphonique et de celtique, mais c’est plus dans la mise en scène et le montage que Le dernier des Mohicans acquiert sa pleine dimension. Sa construction d’abord, qui s’ouvre et se ferme sur un hommage à un mort, signe assez la (re) création d’un monde autonome, comme une parenthèse dans la carrière de Mann, un hommage aux origines…Cinématographiques, personnelles et nationales. Dans ce monde autonome, balisé par des scènes obligées, Mann revisite un synopsis connu, le réinvente en privilégiant quelques axes narratifs. Ce qui frappe d’abord, c’est l’utilisation des décors naturels…Il y a une chute d’eau, une falaise qui dénoue le drame. Mais pour l’essentiel, l’action se situe dans des lieux fermés (forêts, forts) dont l’horizon est systématiquement bouché, quand ce n’est pas la brume ou la fumée qui opacifient le plan. La forêt est à la fois le symbole de la primitivité heureuse et du danger quant aux forts, ils sont associés à des illusions, illusion de sécurité, de civilisation. Car cette civilisation des Blancs, incompréhensible comme le dit Hawkeye, agit au nom d’intérêts complexes et de valeurs abstraites qu’ils n’hésitent pas à bafouer. D’où cette impression de confusion, de guerre absurde, que traversent les héros en essayant de s’en préserver, alors qu’elle ne cesse de les engluer. C’est un film au rythme très classique, dans son alternance d’actions et de séquences dialoguées, mais il repose sur une perpétuelle menace que traduisent les mouvements fréquents, les corps sont soumis à des déplacements longs, au pas ou à la course, et à des chutes violentes, qu’elle soient dues à des attaques ou à des vexations. Cette succession amplifie la sensation d’instabilité permanente qui, in fine, renvoie à la fragilité de la vie humaine. Même les grandes scènes d’action, comme l’attaque du fort, semblent brouillées, morcelées, impossibles à percevoir réellement. En jouant d’habiles ellipses, Mann renforce encore l’aspect troué de sa narration, déjouant la transparence classique dont il semble s’inspirer et qui ne se retrouve qu’à la fin, limpide, spectaculaire, majestueuse. Au fond le film laisse un souvenir d’obscurité, de montée vers une lumière crue dont la franchise, si elle permet le dénouement, ne le fait qu’au prix d’une grande cruauté car la mort y est le vrai vainqueur, comme dans une tragédie. Le happy end ne peut exister qu’en parallèle avec la destruction, des personnes, des peuples. De cette histoire complexe Mann tire une œuvre évidemment soignée, continuellement bondissante, dans laquelle il brasse des thèmes savamment entrelacés comme le sont les musiques. Rien de lourd, mais un art là encore très classique de la narration combinant efficacité et profondeur. Le cinéaste y est à son aise, même dans la reconstitution très fine, faite de détails, comment scalper, comment charger un fusil du dix-huitième siècle, comment écraser des fruits. Si ces précisions ajoutent à la densité du récit, elles ne sont jamais mises en avant, mais renforcent l’impression d’authenticité, pas de clin d’œil, ni de second degré. La force du métrage, c’est bien plutôt de retrouver sans la copier l’intégrité d’un Ford auscultant le passé pour délivrer un jugement moral, jamais moralisant.