Le fan-club de Francis Ford Coppola se divise en deux catégories…Ceux qui adorent les années 70 du maestro et ceux qui préfèrent ses années 80. Les seventies de Coppola, c’est Le Parrain, Conversation secrète, Le Parrain II, Apocalypse Now, des triomphes, des Oscars, des Palmes d’or, l’un des enchaînements de films les plus époustouflants de l’histoire du cinéma. Les eighties ? Plus compliquées. C’est la décennie du retour de bâton avec des films mineurs Outsiders, expérimentations beaucoup trop avant-gardistes pour le grand public Coup de cœur, Rusty James) gouffres financiers Cotton Club, entreprises ouvertement commerciales Peggy Sue s’est mariée, Le Parrain III…Le géant est à terre, rejeté, boudé, lessivé. A quoi pense-t-il alors qu’il tente de se relever et de gravir à nouveau la montagne ?…JP

UN BEAU COPPOLA OUBLIÉ par Frédéric Foubert

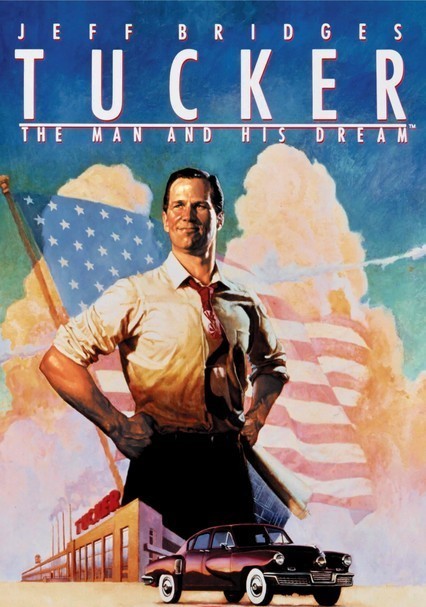

…Tucker, en 1988, apporte une réponse. Le film brosse le portrait de Preston Tucker, ingénieur flamboyant et entrepreneur excentrique qui, dans l’Amérique de l’après-guerre, tenta de lancer une voiture révolutionnaire, la Tucker Sedan, et se mit ainsi à dos les « Big Three » (Ford, Chrysler et General Motors), qui appelèrent immédiatement le pouvoir politique à la rescousse pour conserver leur monopole. L’élan de Tucker fut stoppé net et l’homme ne put construire qu’une cinquantaine de modèles de sa « voiture du futur » des bagnoles qui devinrent donc des pièces de collection, dont certaines finirent par trôner dans le garage de Coppola et de son copain George Lucas, producteur de Tucker. Ce film, Coppola en rêvait depuis les années 70. Il espérait à l’origine en confier le rôle-titre à Marlon Brando, ce sera finalement Jeff Bridges et raconter cette histoire sous la forme d’une comédie musicale. A l’arrivée, Tucker n’est pas un musical mais il en conserve un esprit enjoué, feel-good, euphorisant, filant à toute allure, baignant dans les chaudes lumières irréelles du directeur de la photo Vittorio Storaro. C’est une ode à l’esprit d’entreprise et de conquête américain, un chant d’amour aux utopistes et aux rêveurs, une fable à la Capra. Difficile, voire impossible, de ne pas voir ce film comme un plaidoyer pro domo de Coppola, un autoportrait du cinéaste en poète-ingénieur, en idéaliste qui s’acharne à mettre sur le marché des prototypes sublimes dont la conception défie toutes les règles du business. Tucker se dressant depuis son garage contre la toute-puissance monopolistique des usines automobiles de Detroit, c’est Coppola qui tourne ses films dans ses studios d’American Zoetrope, à San Francisco, loin d’Hollywood. Dans une scène emblématique, Preston Tucker tient une conférence de presse au cours de laquelle il est censé dévoiler sa toute première voiture, qu’il tease depuis des mois à grand renfort de publicité. En coulisses, la bagnole refuse d’avancer, perd de l’huile, commence à prendre feu…Et Tucker, pour gagner du temps, baratine le public, dans un mélange sublime de conviction et de bullshit. On croirait voir Coppola affronter les journalistes pendant la post-production d’Apocalypse Now, expliquant qu’il va bientôt accoucher d’un chef-d’œuvre, alors qu’en réalité c’est la panique en salle de montage et qu’il est à l’agonie. Mais Tucker ne fléchit pas, jamais, car autour de lui, il y a sa famille, ses potes, ses fidèles, qui vibre au rythme de ses illusions et de ses échecs, de ses illuminations et de ses déboires, exactement comme le clan Coppola soutenait Francis, le patriarche, depuis leur fief de la Napa Valley. A la fin, Tucker perd et sa voiture révolutionnaire ne sera jamais commercialisée mais il gagne quand même…Quelle différence entre cinquante voitures et cinquante millions ? C’est l’idée qui compte. Et le rêve. A la fin des années 80, Coppola aussi perd souvent. Il doit tourner des films opportunistes pour rembourser ses dettes, le public se détourne de lui, sa cote auprès des cinéphiles se dévalue à vue d’œil, la presse le prend pour un has-been. Tucker est sa réponse aux critiques et aux exécutives des studios…L’art ne peut pas être conçu comme une voiture sur une chaîne d’assemblage, la poésie ne peut pas être industrialisée, on ne peut pas refaire Le Parrain à tous les coups, explique-t-il. C’est pour ça que ceux qui aiment les Coppola des années 80 n’en veulent pas trop à Coup de cœur, Rusty James ou Cotton Club d’être boiteux, imparfaits, malades ou maladroits. Car c’est l’idée qui compte. Et le rêve…

UNE HISTOIRE AMÉRICAINE VRAIE par Claude Monnier

Preston Tucker, inventeur et commerçant, se met en tête d’industrialiser à Detroit une voiture qui porterait son nom, dont l’une des particularités serait son moteur placé à l’arrière. Ce projet généreux et mégalomane, philanthrope et technique, se heurte à la corporation des grandes marques établies au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Pour le meilleur et pour le pire, dans ses hauts comme dans ses bas, sa famille le suit au cours de cette aventure. « La famille, les enfants, l’ingénierie… Il y a tout ce que j’aime dans ce film ! » déclare Francis Ford Coppola. Devant la merveilleuse générosité de ce film, il s’agit d’un des projets les plus personnels du cinéaste, si ce n’est le plus personnel « One from the heart », pour reprendre le titre original de Coup de cœur, fameuse œuvre charnière de 1982. Œuvre charnière car, en un certain sens, dans la carrière de Coppola, tout passe par Coup de cœur.

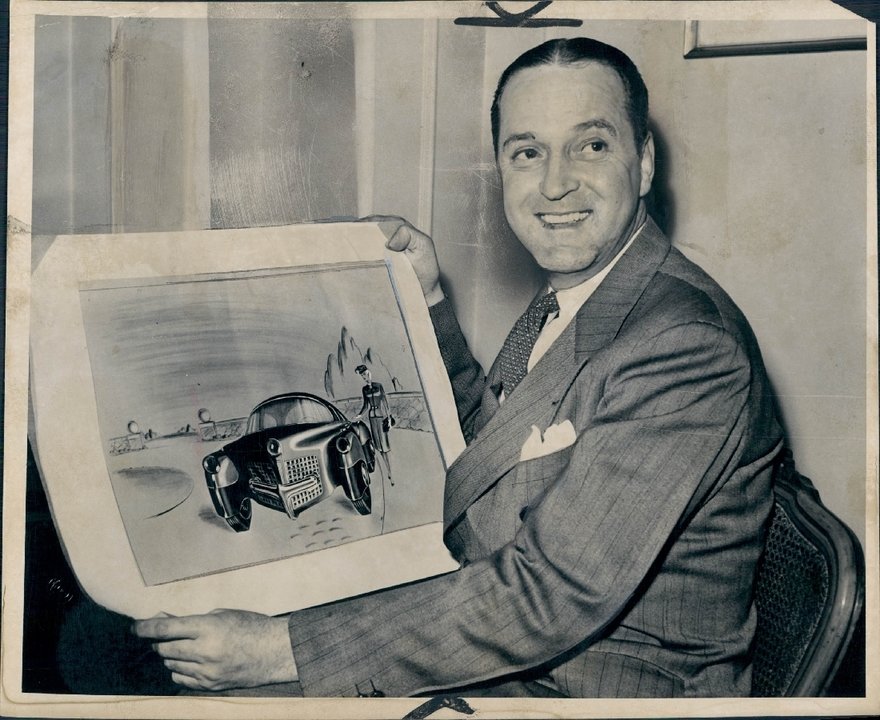

Traumatisé par la réalisation infernale d’Apocalypse Now, Coppola veut en finir avec les lourds tournages « à l’ancienne ». Grâce à sa fortune provenant du triomphe du Parrain, le cinéaste fonde en 1980 un studio indépendant, Zoetrope, pour réaliser le « cinéma électronique / le cinéma de demain » comme il l’annonce à la presse médusée…Mort de la pellicule et des vieux circuits d’exploitation, projection par satellite en simultané dans le monde entier, possibilité pour les cinéastes, depuis une régie entièrement informatisée, de concevoir, tester, réaliser, monter et ajouter des effets immédiatement, sur le plateau, face aux comédiens. Le but est de concurrencer les majors sur leur propre terrain, avec de « meilleurs films », plus fluides dans leur conception, plus audacieux et personnels. Coup de cœur aurait dû être le pionnier de ce nouveau cinéma. Hélas ! le bide absolu de cette comédie musicale au box-office, dû à son mélange poétique d’artificialité et d’intimisme douloureux, brise le rêve du démiurge. L’élaboration de ce prototype ayant coûté une fortune, son échec entraîne la chute du studio Zoetrope. Coppola se retrouve surendetté pour au moins dix ans…Ironie du sort ou admirable symétrie du destin après l’échec de THX 1138, Coppola avait relancé la carrière de son ami George Lucas en produisant American Graffiti cette fois, c’est au tour de Lucas, devenu riche et indépendant grâce à la saga Star Wars, de relancer son mentor, avec un autre film familial, mélangeant voitures et Americana, dans un Cinémascope rutilant ! Toutefois, ne nous y trompons pas malgré son aspect familial, Tucker n’est pas une commande. C’est en effet l’un des plus vieux projets de Coppola, conçu dès les années soixante-dix, et que le cinéaste comptait réaliser après la sortie de Coup de cœur. Tout part de sa passion pour la fameuse « voiture de demain », imaginée par le constructeur indépendant Preston Tucker à la fin de la Seconde guerre mondiale. L’homme s’était mis en tête de concurrencer les Trois Grands de Detroit (General Motors, Ford, Chrysler) sur leur propre terrain et avait réussi, par une habile campagne publicitaire, à attirer investisseurs et public. Parmi ce public, Carmine Coppola, et son petit garçon de cinq ans, un certain Francis ! Malheureusement, Preston Tucker ne réussit qu’à produire péniblement cinquante exemplaires, les Grands lui ayant mis constamment des bâtons dans les roues…Carmine, comme des milliers d’Américains, ne reçut jamais sa commande, ce qui engendra une énorme frustration chez le petit Francis, en même temps bien sûr qu’une mythification de la Tucker, objet devenu rare.

Obsédé lui-même par l’indépendance de création, Coppola devenu adulte s’intéresse de près au destin contrarié de ce constructeur automobile, y voyant les éléments d’une véritable fable. C’est sans doute pourquoi son premier concept, dans les années soixante-dix, était d’en faire une comédie musicale à la Minnelli, d’autant plus que ce type de comédie reflétait parfaitement l’optimisme et le dynamisme des Américains au sortir de la guerre. Coup de cœur devait donc servir de banc d’essai à Tucker. On connaît la suite…Toutefois, il reste beaucoup de ce concept musical dans l’aspect très chorégraphié du Tucker de 1988, dans ce mouvement virevoltant en osmose totale avec la musique de Joe Jackson, une virtuosité qui était déjà présente dans Rusty James et Cotton Club, et qu’on est heureux de retrouver après les plus sages Peggy Sue s’est mariée et Jardins de pierre. Signe que Coppola, à l’époque, est vraiment de retour. Par ailleurs, même s’il est cruel de le dire, l’échec de Coup de cœur et du studio Zoetrope a permis au cinéaste de mieux ressentir le destin de Tucker, de s’identifier pleinement à lui. En effet, Coppola est un artiste si personnel qu’il ne peut s’empêcher de tout ramener à ses sentiments et à sa famille. C’est bien sûr la source du génie des Parrain, basés pourtant sur un roman commercial de Mario Puzo. Mais, à bien y regarder, presque tous ses films sont autobiographiques…Sa jeunesse maladive et isolée Jack, son admiration pour son frère aîné Rusty James, son coup de génie en début de carrière L’Idéaliste, son mariage en crise Coup de cœur, la rivalité artistique avec son père Tetro, le deuil de son fils Gio Jardins de pierre, à qui Tucker est d’ailleurs dédié. Ce film raconte de manière à peine déguisée, l’échec de Zoetrope face aux majors, mais son génie est justement de ne jamais se lamenter, de garder l’enthousiasme malgré l’échec. C’est le sens de l’échange final entre Tucker et son associé Abe Karatz, magnifique duo Jeff Bridges / Martin Landau au moment où le public vient essayer la « voiture de demain », après le procès qui entérine la fin de sa production…

Abe : « Regarde, il adore la voiture, le public !…Ça me met en rage…Il n’y aura pas de Tuckers… »

Tucker : « Si, les voilà. » Abe : « Seulement cinquante… »

Tucker : « Qu’est-ce que ça change en faire cinquante, en faire un million ? Après, c’est de la reproduction…C’est l’idée qui compte et le rêve. »

Et c’est aussi pourquoi, fidèle à son principe que la forme d’un film doit être son sujet, Coppola fait de Tucker un dépliant publicitaire virevoltant, à l’image de l’esthétique tonitruante et naïve de l’époque. C’est qu’en réalité nous sommes du début à la fin dans la tête de Preston Tucker, un homme qui refuse quoi qu’il arrive de se laisser abattre et juste après le procès, il décide de se lancer dans la production de réfrigérateurs pour les pauvres ! qui adore son pays et qui veut partager sa créativité. Ainsi, que notre héros tournoie d’enthousiasme sur le tabouret d’un dîner, après avoir trouvé une idée de financement pour sa voiture, et l’image fait un tourbillon, en fondu enchaîné avec des journaux, comme dans les séquences de transition des années quarante ! Mais c’est sans doute parce que Tucker a vu et revu ce type de transition au cinéma. Il se berce donc d’illusions et, comme le lui lance avec humour son épouse Vera (Joan Allen, lumineuse), il a « volé son sourire à Clark Gable », mais à force d’y croire ses illusions prennent vie et son optimisme créatif contamine toute la famille, jusqu’à Abe, au départ désabusé, et qui finit par « attraper ses rêves ». Loin d’être un mégalomane destructeur comme le colonel Kurtz, Tucker est avant tout un passionné, un idéaliste généreux qui veut entraîner tout le monde vers le progrès, désirant englober toutes les personnes et tous les espaces. D’où le refus de séparation qui fonde le style du film, chaque mouvement de caméra commencé dans un lieu s’achevant dans un autre, du salon de Tucker à son usine géante, de sa chambre à coucher aux bureaux de Detroit, de l’estrade aux coulisses lors de l’inénarrable inauguration et n’oublions pas bien sûr les séquences de téléphone entre Tucker et sa femme adorée, où chaque interlocuteur coexiste, communie dans le même plan, via un split-screen réalisé en direct, comme dans Coup de cœur. Et tout ce style est bien sûr à l’image de l’atelier de Tucker, accolé à la maison, et qui finit par l’envahir !

Sur cette course effrénée de l’idéaliste, vouée à rencontrer un mur, Coppola aurait pu être cynique ou ironique, mais ce n’est pas sa nature. Son film est tout simplement une superbe déclaration d’amour à l’Amérique des années quarante, combattante, dynamique, ayant l’avenir devant elle. L’Amérique de son enfance, celle de Capra. Pourtant, Tucker laisse la gorge serrée, et ce n’est pas dû seulement à l’échec final du créateur, mais aussi à la forme du film. Ce n’est pas un hasard si Coppola reprend ici le chef-opérateur d’Apocalypse Now et de Coup de cœur, l’Italien Vittorio Storaro. Ce spécialiste des éclairages mordorés et symboliques livre encore une fois un travail d’une ambivalence magistrale, en baignant tout le film d’une lumière rasante, comme dans une aube éternelle, Storaro symbolise l’optimisme chaleureux de l’Amérique à cette époque mais cette lumière dorée, constamment enrobée d’ombres, peut également se lire comme celle du crépuscule, donnant le sentiment diffus que cette innocence ne va pas durer, que l’Amérique progressiste de Tucker va disparaître dans la nuit. Ce qui est vrai. C’est pourquoi le film, malgré la joie qu’il dispense, est si émouvant. Cette jeunesse merveilleuse ne reviendra plus. Et, pour Coppola, le cœur du film bat dans ces séquences, criantes de vérité, où les enfants de la famille vaquent joyeusement à leurs occupations, font les pitres, tandis que les adultes discutent et fument, dans un beau capharnaüm. Souvenirs tout personnels, soyons-en sûrs…Et c’est dans cette capacité du cinéaste à faire vivre les arrière-plans, dans son amour du moindre second rôle, comme chez Ford ou Renoir, qu’on comprend son vrai génie de cinéaste, sa profonde humanité.