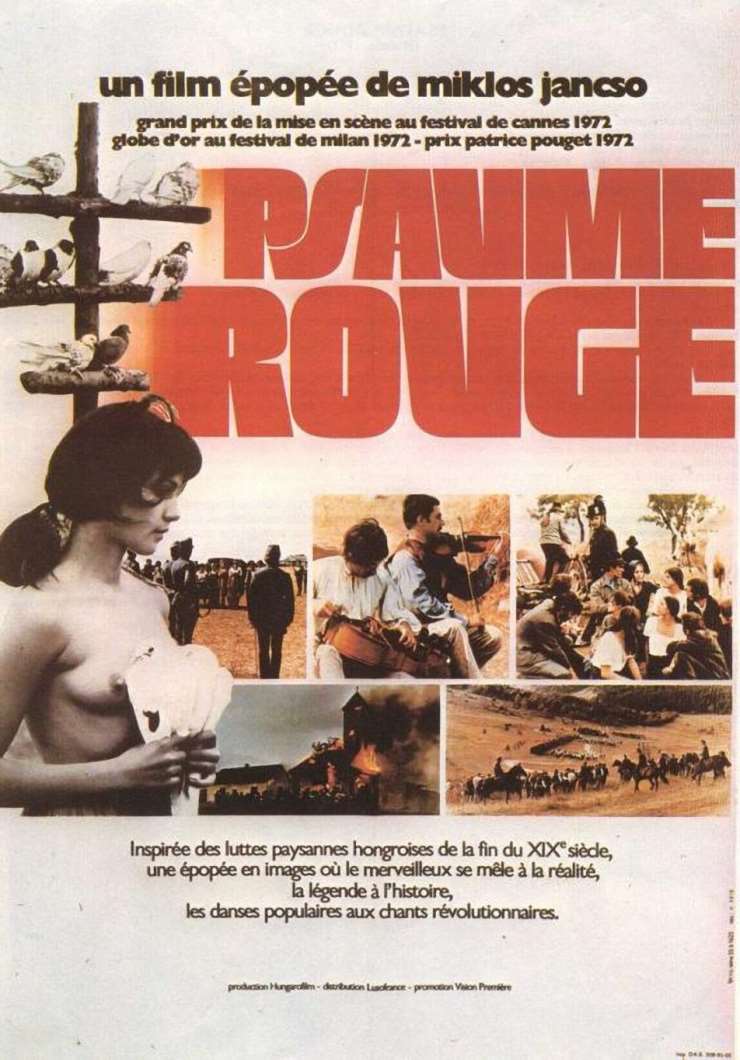

Psaume rouge raconte l’histoire d’une révolte et de son oppression. Film allégorique, nous ne saurons rien du cadre historique des événements ou de leur véracité même. Un poème, une métaphore des enjeux politiques qui vont bouleverser la Hongrie. Le film est composé de longs plans-séquence, vingt-sept au total, extrêmement chorégraphiés. Les enjeux politiques et sociaux sont transmis à l’écran par l’emplacement des personnages et leur mouvements au sein de cette chorégraphie, que l’on pourrait qualifier de chorégraphie sociale. Large profondeur de champs, mouvements de grues, zooms, panoramiques, travellings, se succèdent dans chacun des plans-séquence. Le montage se fait au sein de chaque plan. Jancso crée même des ellipses au sein des plans-séquence, brisant la continuité temporelle qui prévaut dans cette figure de style.

La lutte des ouvriers agricoles passe par la danse et les chants. Des chants partisans ou révolutionnaires de tous les horizons adaptés en hongrois, comme ces variations de La Marseillaise et de Ah ça ira ! ou encore issues du folklore national. La première chose qu’ils ont à opposer au pouvoir, ce sont ces musiques et ces chansons. Face à eux, les soldats, par leur mutisme, représentent un ordre immuable et inhumain. Miklos Jancso effectue un travail considérable sur le son, tout en fondu entre paroles et chants, transitions, juxtapositions. La multiplicité des voix ne devient jamais cacophonie mais grand chœur des opprimés. Ces chants qui naissent du cœur des ouvriers ce sont les psaumes rouges du titre. Jancso fut étudiant en ethnographie a toujours manifesté un intérêt pour la musique folkloriques et les chants populaires. Il fit partie d’une « patrouille d’éclaireurs » dont la spécialité était l’étude des chants des villageois. Les rondes des ouvriers sont porteuses de sens. Elles sont l’expression de leur solidarité, de la communauté qu’ils mettent en place. En face, les rondes des cavaliers sont dénuées de signification. On dirait un ballet sans maître d’œuvre. Les cavaliers passent et repassent, sans fonction, sans but. Les fantassins courent en tout sens, rejoignent les rangs des révoltés, avant de les encercler et de faire feu. Miklos Jancso montre ainsi l’autorité qui défaille, les soldats qui hésitent entre se mettre du côté du peuple et obéir aux ordres. On retrouve de nouveau des femmes dénudées. Mais ici, ce n’est plus le produit d’humiliations subies, de sévices issus de la guerre, mais une volonté farouche de s’opposer au régime. Cette nudité affichée, c’est la liberté brandie, c’est l’uniforme de l’égalité. La lutte des classes, les liens entre le pouvoir et le peuple, sont une obsession du cinéaste. La communauté en est une autre. Miklos Jancso nous emporte dans la joie du combat, de la dignité révélée. En face tous les pouvoirs se relaient pour tenter de mater la révolte. Le « bon sens » de l’intendant, le paternalisme du comte…rien n’y fait. Ce dernier meurt subitement, sans raison, fin d’un monde…Le vieux qui plante une graine sait qu’il ne verra pas l’arbre, mais que ses petits-enfants le verront. Si la lutte est mort-née, les ouvriers savent qu’ils s’inscrivent dans l’histoire, portent un courant qui en fera que grandir. La rivière qui se teinte du sang des opprimés, mènera ce sang dans tout le pays l’irriguera de la sève de la révolution. La fin est une véritable splendeur à l’invention visuelle remarquable. Les révoltés se disent adieu et s’embrassent, et dans un même mouvement de caméra qui les caresse, nous découvrons des corps à terre, criblés de balles qui bientôt cèdent la place à de simples habits entachés de sang. Prix de la mise scène au festival de Cannes 1972.

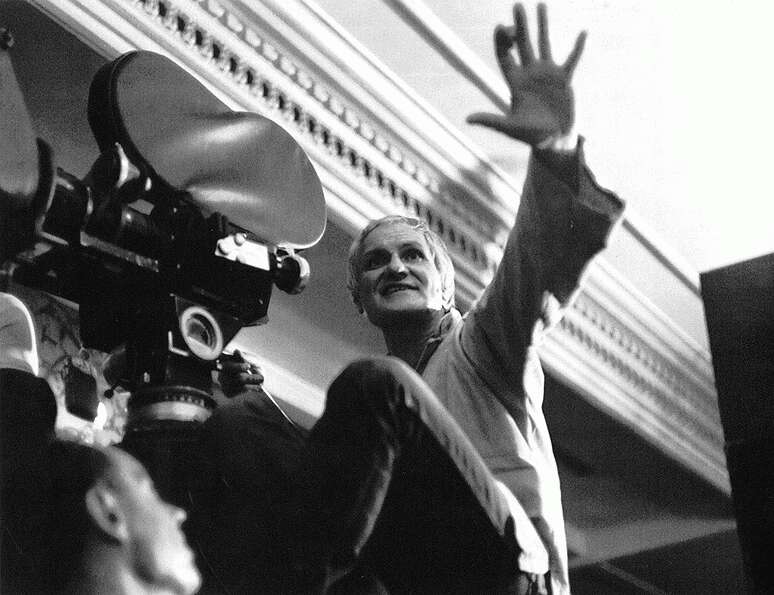

Miklos Jancso par Philippe Azoury

Avant de devenir une des bases du porno international, la Hongrie a eu son cinéma il y a bien longtemps, dans les années 60, en pleine effervescence de ce qu’il est convenu d’appeler les «nouveaux cinémas». Les Hongrois tenaient la dragée haute à tous, forts d’une pépinière de cinéastes habiles (Istvan Szabo, Sara Sandor, Judit Elek, Istvan Gaal) emmenée par un chef de troupe incarnant les espoirs esthétiques d’une nation de cinéma. Ce rôle fut dévolu à Miklos Jancso. Il faudrait, pour comprendre un peu mieux comment son œuvre fut regardée, et continue de l’être, partir d’un détail…L’égard avec lequel la critique a épelé son nom tout au long de ces trente dernières années. A la fin des années 60, lorsqu’il fut découvert, on écrivait «Jancso Miklos», en respectant scrupuleusement l’ordre et la musicalité de la langue hongroise avec une déférence un rien précieuse, sinon ridicule. Puis vinrent les années 70, où, avec une familiarité quasi baba, on s’est mis à dire «Jancso», avec de la fatigue, sinon quelques relents de mépris dans la voix. Jean Eustache, pourtant adepte lui même des plans longs, pouvait ainsi dire dans ses interviews qu’il trouvait «insupportables de maniérisme et de vanité les séquences interminables de Jancso». Le vent commençait à tourner mauvais pour le Hongrois.

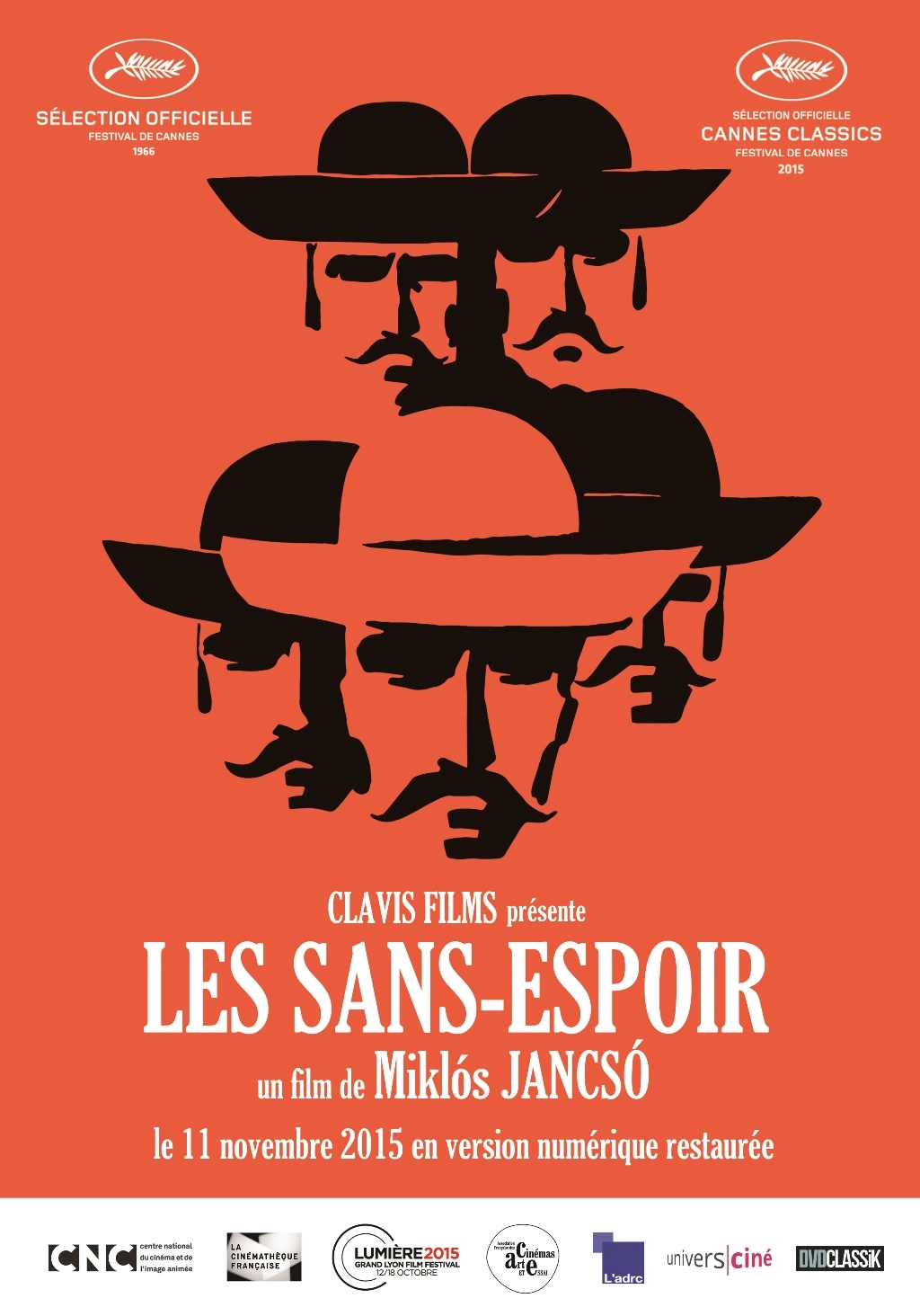

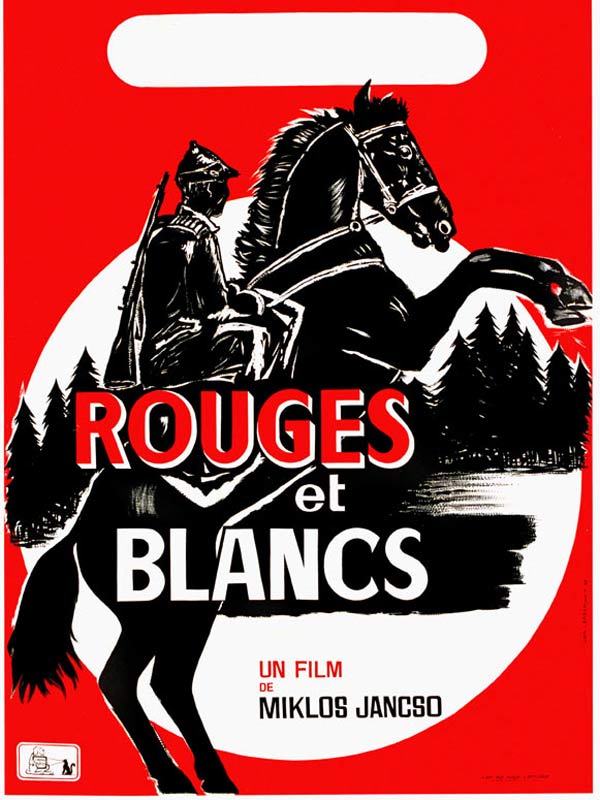

Il n’a jamais arrêté de tourner, ses films ne sortent plus de Hongrie, sinon pour aller enquiquiner quelques festivaliers, on se contente d’écrire «Miklos Jancso», signe indéfectible que là, vraiment, tout le monde s’en fout. Ceux qu’une dose de maniérisme en provenance de l’Est n’effraie pas, les fans de Bela Tarr par exemple, savent pourtant combien ce sort est injuste, surtout à l’égard des films que Jancso signait du temps de sa splendeur. les Sans-espoir (1965) Rouges et blancs (1967) Silence et cri (1968) Psaume rouge (1971). Des films qu’il faisait, confiait-il aux Cahiers du cinéma en 1969…Pour savoir comment on peut exercer honnêtement le pouvoir. Pour tenter de comprendre quoi que ce soit aux brouettes de métaphores politiques que ces quatre films charrient, il faut remonter à l’éducation de Jancso. Né en 1921, il a vu disparaître à la fin de la Seconde Guerre mondiale l’oppressif régime Horthy, sitôt remplacé par un régime communiste imposant, par le fer et dans le sang, un douloureux partage des terres. Puis vint l’étouffement de la révolution de 56, suivie par dix années d’un discours officiel inscrit dans la grande lignée stalinienne de la langue de bois, ventant la Hongrie comme la plus heureuse de toutes les démocraties populaires. Ces événements, les films de Jancso n’en font pas directement le récit, mais leurs échos résonnent évidemment dans ses histoires qui devaient passer par des biais détournés pour développer un peu plus librement, à l’abri de la censure, leurs propos. Ces histoires, la Hongrie occupée par les Viennois en 1860 les Sans-espoir, la frontière russe en 1917 Rouges et blancs, lors des réformes agraires de la fin du XIXe siècle Psaume rouge, montrent par la bande une Hongrie devenue kafkaïenne pour ses habitants. Le regard de Jancso est à la fois fascinant et lancinant. La psychologie et la motivation profonde des actes sont volontairement écartées, inexpliquées, rendant plus opaque chacun des fameux plans séquences, tout en mouvement, qui deviendront la marque de fabrique internationale du cinéaste. La répétition des scènes, ou leur brutale émergence, inventaient une sorte de baroque hagard, un maniérisme flamboyant autant qu’épuisé. Mais un jour, ce brio a passé pour de la méthode, et les films de Jancso ont lentement cessé d’être vus. Et avec eux, c’est malheureusement plus grave, presque tout le cinéma hongrois.

Le cinéaste hongrois Miklós Jancsó est mort

par Aurélien Ferenczi

On annonce, à la cantonade « Miklós Jancsó est mort ! » « Qui ? », demandent les présents de moins de trente ans. « Qui ? » enchainent ceux de moins de quarante ans. Ouvrons le Dictionnaire Larousse du Cinéma « Marxiste de formation, Jancsó n’a fait que des films d’histoire, de l’histoire hongroise pour commencer, les vicissitudes politiques passées devant aider et éclairer la politique d’aujourd’hui. » A la fin des années 70, pas un ciné-club digne de ce nom ne peut se passer de Psaume rouge (1972), ode poétique en 27 plans-séquence où Jancsó règle ses comptes au stalinisme qu’il avait pourtant embrassé en chantant la Hongrie de toujours. Ses films sont hiératiques, puissamment chorégraphiés mais au ralenti, quasi-tachistes dans leur usage des couleurs le rouge, en particulier. Les récits classiques sont négligés au profit de chants d’amour exaltés à la nation et à la paysannerie qui en constitue le terreau historique. Psaume rouge gagne le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Les films suivants, Pour Electre, Rhapsodie hongroise, Vices privés, vertus publiques, la plupart du temps écrits par le romancier Gyula Hernadi, marquent l’apogée de sa notoriété en Occident. Jancsó réapparaît ici et là comme référence cinéphile…James Gray cite Les Rouges et les Blancs au détour d’une interview, Bela Tarr ne cache pas l’influence décisive que son ainé a eu sur ses premiers films. C’est d’ailleurs le réalisateur du Cheval de Turin qui a produit les dernières images tournées par Jancso avec un film collectif sur la Hongrie, réalisé en 2012. Car Jancso n’avait cessé de tourner, ses films n’étant plus distribués en France depuis plus de trente ans. Il réalisait, nous avait-on dit lors d’un reportage à Budapest, des comédies brocardant la politique locale. L’imagerie produite par le gouvernement Orban était moins riche que celle du communisme de jadis…Miklós Jancsó est mort ce vendredi matin 31 janvier 2014, il avait 92 ans.

Miklós Jancsó

Réalisateur, Scénariste, Interprète, Auteur de l’œuvre originale, Dialoguiste

Né le 27 septembre 1921 à Vác (Hongrie) Mort le 31 janvier 2014 à Budapest

Etudes de droit, puis d’ethnologie et d’histoire de l’art. Influencé par son compatriote l’écrivain Zsigmond Móricz, il participe à la collecte des chansons populaires du folklore hongrois. Mobilisé en 1944, Miklós Jancsó est envoyé sur le front de l’est où il est un temps prisonnier des Soviétiques. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il adhère au Parti Communiste et s’investit dans le Mouvement des Collèges populaires, réseau d’éducation destiné aux jeunes ouvriers et paysans. Il entre ensuite au tout nouvel Institut hongrois du cinéma fondé par le théoricien du cinéma Béla Balázs, puis apprend la réalisation à l’École supérieure d’Art dramatique et cinématographique de Budapest. Diplômé en 1951, il réalise jusqu’en 1958 plusieurs courts métrages documentaires et des reportages d’actualités. Auteur d’une œuvre profondément originale et engagée dans les grandes luttes politiques du XXe siècle, Miklós Jancsó est considéré comme le représentant le plus éminent du « nouveau cinéma hongrois » de la fin des années 1960.

Premier long métrage, Les cloches sont parties pour Rome en 1958. Ce film, en partie autobiographique qu’il reniera plus tard, évoque l’enrôlement de la jeunesse hongroise dans les troupes nazies. Le cinéaste tourne ensuite Cantate (1962), inspiré d’une œuvre de Béla Bartók, une métaphore de l’insurrection de Budapest de 1956. Si ce film lui vaut les éloges de la critique internationale, c’est avec Mon chemin (1964) et surtout Les Sans-espoir (1965) qu’il accède à une reconnaissance en tant qu’auteur, dans les festivals et les circuits art et essai. Il devient, pour la critique cinéphile, l’une des têtes de proue du renouveau cinématographique hongrois. Le cinéaste va bénéficier d’une considération internationale principalement dans les années 1960 et jusqu’à la fin des années 1970, époque où la cinéphilie occidentale s’enthousiasme pour les « Nouvelles Vagues » de l’Europe de l’Est. Les thèmes sont ancrés dans l’histoire hongroise, évoque les tourments d’un pays soumis aux grands empires, déchiré par des conflits ethniques, et dominé pendant quarante ans par la Russie soviétique. Une analyse répétée des révolutions hongroises réprimées de 1848 et 1956 avec Les Sans-espoir (1965) fresque historique dans un somptueux noir et blanc les heures tragiques de la révolution hongroise de 1848 en lutte contre les Habsbourg. Ce film inaugure aussi la collaboration du cinéaste avec l’écrivain Gyula Hernádi, qui sera désormais son scénariste attitré. Plusieurs films abordent les luttes opposant révolutionnaires et contre-révolutionnaires autour des années 1920 Rouges et blancs (1967) sur les épisodes sanglants de la Guerre civile après la révolution bolchévique d’octobre 1917, mais dont le véritable sujet est plutôt l’absurdité des combats entre ennemis dont les causes sont interchangeables. Puis Jancsó plonge dans les origines de la contre-révolution et du fascisme hongrois après l’échec de la République des conseils en 1919 avec Silence et cri (1967) et Agnus dei (1970), film onirique et spectaculaire. Psaume rouge (1971) poursuit la même inspiration, avec une évocation sensuelle et lyrique des révoltes paysannes hongroises à la fin du XIXe siècle. Dans cette ode poétique en vingt-sept plans-séquences, Miklós Jancsó « règle ses comptes » au Stalinisme, une idéologie qu’il avait pourtant embrassée dans sa jeunesse. Comme la plupart de ses autres films, Psaume rouge a pour cadre principal la « puszta » (la plaine), qui a donné à son œuvre son caractère « authentiquement hongrois ». Ce film remporte le Prix de la mise en scène au festival de Cannes en 1972 et marque pour le cinéaste une sorte d’apogée. Caractéristique de son style formel original, le plan-séquence y est employé avec une sorte d’exaltation qui transforme le film en véritable chorégraphie visuelle.

Les sujets historiques choisis par le réalisateur sont en réalité des alibis pour nourrir une réflexion sur les mécanismes du pouvoir, l’oppression, et le combat pour la liberté. Cinéaste d’un pays socialiste et totalitaire, il poursuit à travers ses fictions inspirées de l’histoire hongroise un questionnement sur la violence de l’État et l’inhumanité du pouvoir. La coloration politique manifeste de son œuvre explique en partie son impact sur une Europe occidentale marquée par les mouvements de contestation de la fin des années 1970. Après la consécration cannoise, d’autres succès viendront encore…Pour Electre-1974, une fable politique revisitant le mythe d’Electre et d’Oreste en seulement douze plans-séquence. Puis Vices privés, vertus publiques-1976, version fantasque et provoquante du drame de Mayerling, présenté au Festival de Cannes en 1976, et Rhapsodie hongroise 1 et 2-1978. Ces films sont hiératiques, puissamment chorégraphiés, avec des mouvements de caméra fluides. Ils s’éloignent des récits classiques pour exalter la nation et la paysannerie qui en constitue le fondement historique. Mais la notoriété du cinéaste à l’étranger va bientôt s’effriter. Bien qu’il ne cesse de tourner, ses films rencontrent une indifférence croissante de la part de la critique qui l’avait encensé. À la fin des années 1980, alors que s’ouvre le Rideau de fer, son nom disparait paradoxalement des écrans d’Europe occidentale. Entre 1990 et 2010, aucun de ses films n’y sera distribué. Invisible hors de Hongrie il se change en une icône et une référence de la cinéphilie. Son œuvre s’est poursuivie de 1990 à 2010, avec des films qui n’ont, pour la plupart, pas été vus hors de Hongrie. Il meurt au début de l’année 2014. Après trente longs métrages et plus de quarante courts métrages, son dernier film, une œuvre collective intitulée La Hongrie en 2011 est un état des lieux du pays en ce début de XXIe siècle. Il témoigne encore de la volonté du cinéaste d’agir sur le monde et de l’engagement qui a toujours été le sien, en politique d’abord, puis par le cinéma. Il a tourné pour la télévision hongroise deux séries. Professeur à l’université Harvard (USA) en 1991 et 1992, il a aussi enseigné le cinéma en Italie et en Hongrie. Directeur du théâtre József Katona à Kecskemét (Hongrie) de 1983 à 1985, ses mises en scène ont suscité de violentes polémiques. Il a donné à Budapest une version scénique de son film « Ah, ça ira ! » (1968). Miklós Jancsó a été à deux reprises lauréat du Prix Kossuth, la récompense artistique la plus prestigieuse de Hongrie.