Si Croix de fer compte parmi les plus grands films de guerre, ce n’est pas tant pour les visions de mort stylisée qu’il y déploie que pour sa façon de raconter leur contrechamp, l’usure morale qu’elles suscitent, la nostalgie d’une appartenance à laquelle on s’accroche, mais dont le souvenir parait aussi hallucinatoire que celui des cadavres visions qui sonnent toutes comme une même obsession, un appel.

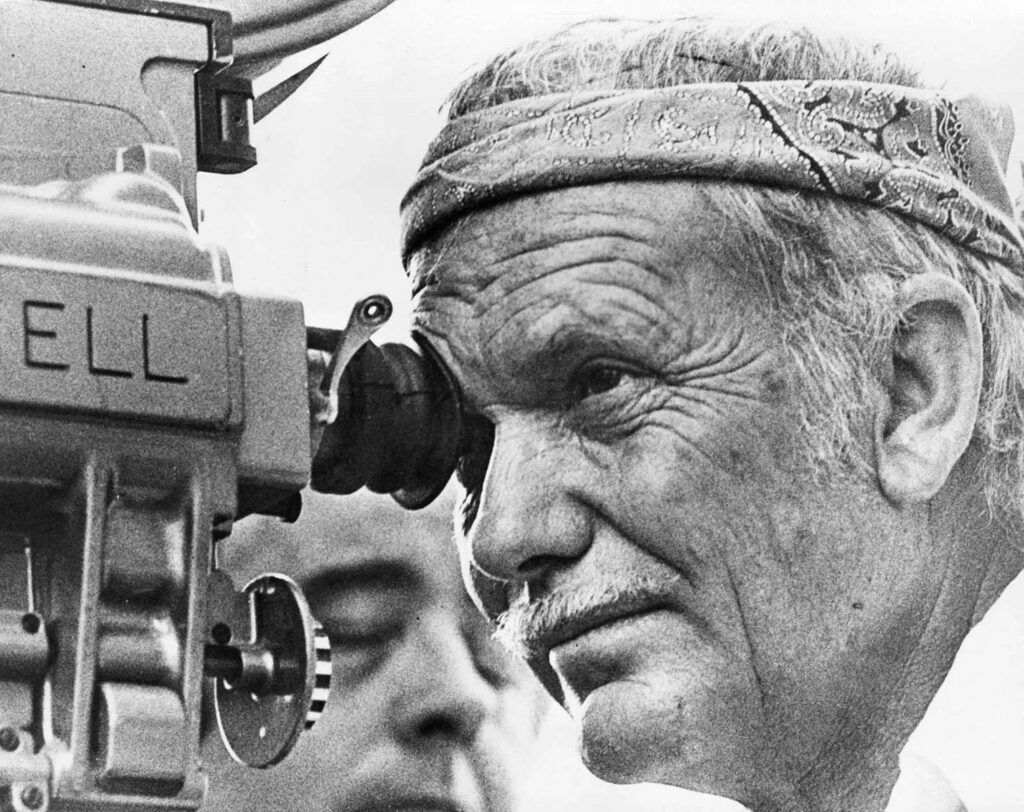

Comme dans ses autres films, Sam Peckinpah joue sur la mélancolie, mais aussi sur la lassitude d’une époque perdue, le générique de fin avec sa citation apocalyptique et ses photos d’archives sur la déportation et les génocides perpétrés depuis en est le parfait exemple, diaporama défilant sur le fond musical mêlant Hänschen klein et une variation de la Horst-Wessel-Lied. Peckinpah nous livre ici un de ses films les plus forts et un des films de guerre les plus modernes, d’un réalisme technique étonnant et d’une violence inattendue pour l’époque. Le thème de la responsabilité des survivants est incarné par l’adjoint du colonel Brandt, le capitaine Kiesel, artiste, dont l’Allemagne aura besoin, « si elle survit ». Enfin, on peut tout de même noter une forme assez claire d’anarchisme individualiste chez le personnage de Steiner avec une haine de la hiérarchie et du nazisme, insubordination, voire et paradoxalement pacifisme.

Réalisé par Sam Peckinpah sorti en 1977, avec James Coburn, James Mason, Maximilian Schell. Comme dans la plupart de ses films, l’action à l’écran comporte des scènes de combat très réalistes, avec des scènes de fusillades filmées au ralenti qui lui sont chères. Le film est basé sur le livre La Peau des hommes (Das geduldige Fleisch) de Willi Heinrich publié en 1956. L’ouvrage se baserait sur l’histoire vraie de Johann Schwerdfeger, sous-officier allemand qui fin 2014 fêtait son 100e anniversaire, alors que la plupart des acteurs du film étaient décédés. Douzième long-métrage et seul film de guerre de la carrière de Peckinpah tourné en Yougoslavie.

Croix de fer n’est pas un film patriotique mais tente de clarifier comment, du point de vue allemand, des personnages différents ne se battent plus « pour le Führer, le peuple et la patrie » et tentent simplement de survivre. La guerre est filmée de manière on ne peut plus crue…Les combats d’infanterie et les tirs d’artillerie sont extrêmement réalistes, avec des ralentis qui permettent de voir les effets des armes et explosions, les corps atteints par les balles et les éclats d’obus. Les soldats sont tous nerveusement éprouvés. Les exactions commises sur le front est par les troupes allemandes sont esquissées dans deux scènes. Ce film possède la particularité d’utiliser un armement très réaliste, ce qui est rare. Notons la présence d’authentiques chars soviétiques T-34, habituellement remplacés par des Sherman ou des chars plus récents. Les armes portatives sont également bien représentées, notamment le MP40 allemand et le PPSh-41 soviétique, que l’adjudant Steiner utilise. Notons l’utilisation de caméra à l’épaule durant des scènes de combat, qui apporte un style documentaire non vu depuis Docteur Folamour de Stanley Kubrick.

LE NOIR AU FRONT par Benoît Smith

1977, des producteurs proposent à Sam Peckinpah la réalisation d’un film de guerre, c’est le styliste qui est demandé. Sa façon d’en user comme d’une formule maison, sont depuis longtemps source de malentendus, jusque dans la postérité actuelle du cinéaste avec les scènes de violence ultraréalistes et accentuée par le montage y prennent une place certes fondée, mais au détriment des aspérités de la vision du monde que l’auteur de La Horde sauvage développe par ailleurs. Dans Croix de fer, il est troublant de constater comme la signature de l’auteur manque de conviction. Des scènes attendues de fusillades, d’explosions, de chutes de corps humains, dilatées par le ralenti et le hachage des plans, la majorité d’entre elles apparaissaient moins comme des points culminants où l’emphase se déchaine que comme des ponctuations régulières que l’on traverse sans s’arrêter, des sensations déjà vues qu’on remarque à peine, une formalité du spectacle de la guerre. Le lyrisme déchirant des premiers éclats de ce style, ceux de La Horde sauvage et d’Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia, se fait plus rare, et ces passages obligés relèvent plus de l’effet de signature, plus professionnel et moins investi, avec lequel Peckinpah, deux ans avant Croix de fer, emballait le mineur Tueur d’élite. Néanmoins, les exceptions à cette impression générale se remarquent d’autant mieux car ce sont précisément les scènes où le regard de l’auteur s’exprime par l’humanité blessée d’un personnage, en l’occurrence le sergent Rolf Steiner joué par James Coburn. On partage le regard de celui-ci dans ces scènes à l’ironie terrible dont il est témoin, où des êtres sont tués par leurs compatriotes, un enfant russe qui n’a eu que le tort de se trouver là où il n’était pas censé être, et des Allemands pris « par erreur » pour des Russes. Et on écoute son grand rire amer qui conclut le film dans une ultime désillusion. Ces moments soulignent à quel point Peckinpah, au fond, ne s’intéresse pas tant au spectacle de la violence, ce pourquoi, le film lui a été proposé qu’au terrible désenchantement qu’elle engendre jusque dans les esprits les plus aguerris et blasés.

La désillusion imprègne tout Croix de fer, dès sa matière de départ avec une armée en pleine débâcle en 1943, pendant la retraite du front russe. La perspective de la défaite a privé les troupes de leurs derniers idéaux, la voix de la hiérarchie militaire sonne creux, même la doctrine nazie n’y est traitée que comme un boulet émanant de la lointaine Berlin et très vite balayée. Les seules traces de croyance et d’esprit de corps semblent résider dans le peloton de Steiner, où les hommes veillent l’un sur l’autre tout en méprisant l’état-major.

Celui-ci abrite en son sein l’attitude opposée, l’individualisme d’intérêts, en la personne du capitaine Stransky (Maximilian Schell), aristocrate prussien dénué de mérite au combat mais qui, obsédé par le prestige, manigance pour se faire décorer de la Croix de fer décoration que Steiner, ennemi de classe et antagoniste moral, porte déjà mais ne tient pas en si haute estime, telle une piètre consolation au regard des circonstances. Tout le film est hanté par cette difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité, pour un corps de garder sa cohésion dans une telle crise, notamment au travers du montage. Les premières scènes comportent un assaut silencieux du peloton de Steiner, suivi d’une discussion de l’état-major dans sa baraque. Étonnamment, les deux scènes sont animées par le même rythme serré par un montage allant rapidement d’un personnage à l’autre, les hommes de Steiner parce qu’ils se dispersent dans leur action, les officiers parce que bien qu’ils devisent dans la même pièce, ils s’opposent silencieusement. Le peloton fait ainsi figure de reliquat d’une unité perdue entre les hommes, source d’espoir pour les rares qui se raccrochent encore à cette idée, Steiner en tête. À partir du moment où, grièvement blessé, il doit séjourner quelque temps dans un hôpital militaire et où il entame une liaison avec une infirmière, le sergent restera hanté, non seulement par les morts qui l’ont marqué, mais surtout par ses camarades éloignés par la mort ou la distance. Les courts plans-fragments de ces souvenirs, insérés en plein milieu d’autres telles des éruptions hallucinatoires, perturbent la linéarité du présent du personnage, ramenant à leur tour à cette idée de rupture de la cohésion. Sa décision abrupte de revenir au front et de renoncer à la possibilité d’un répit civil pourrait bien, dès lors, trouver ses origines dans cette envie de rejoindre le groupe des vivants ou des morts ? la question reste ouverte, d’appartenir à une communauté pourtant en perdition, dont la désagrégation est parfois de son propre fait quand les appétits personnels se réveillent à voir le passage dans la maison des femmes russes.

Si Croix de fer compte parmi les plus grands films de guerre, ce n’est pas tant pour les visions de mort stylisée qu’il y déploie que pour sa façon de raconter leur contrechamp, l’usure morale qu’elles suscitent, la nostalgie d’une appartenance à laquelle on s’accroche, mais dont le souvenir parait aussi hallucinatoire que celui des cadavres visions qui sonnent toutes comme une même obsession, un appel.

FILMOGRAPHIE SUBJECTIVE…

1969 : La Horde sauvage / The Wild Bunch

Son 4ème film a 44 ANS, le plus fort et le plus important dans sa carrière

1977 : Croix de fer / Cross of Iron

Un grand film de guerre

1971 : Les Chiens de paille / Straw Dogs

Dustin Hoffman comme personne le connaissais…

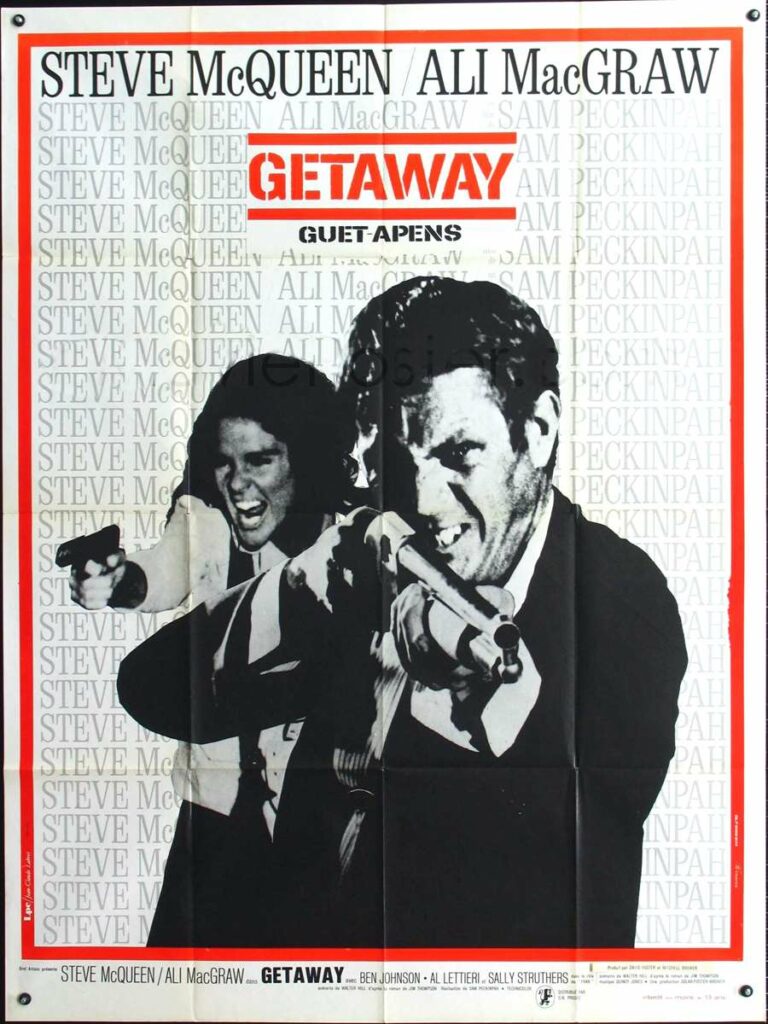

1972 : Guet-apens / The Getaway

Jubilatoire et libérateur !

1983 : Osterman week-end / The Osterman Weekend

Son dernier film il meurt quelques mois plus tard à 59 ans…

Sam Peckimpah et ses trois scénaristes ont adapté un roman en conscience de l’ensemble des connotations réunis dans le nom de cette décoration et une évidence pour le titre du film.

PHILOSOPHIE DU FILM…

Si l’on recherche l’étymologie du mot « croix », on constate que la croix est d’abord un instrument de supplice infligé aux esclaves fugitifs comme Spartacus. Elle devient ensuite, puisqu’on le lui a infligé aussi, l’un des symboles du Christ, puis de la foi chrétienne et du christianisme. La croix est « l’étendard » des croisés du moyen-âge. « Prendre la croix » signifie « s’engager dans une croisade ». Par la suite et tout naturellement, la croix devient un bijoux et finalement une décoration civile. « Faire une croix sur… » signifie « faire son deuil de… », « mettre un terme à … », et « porter sa croix » signifie « souffrir – tout comme le Christ et ainsi, atteindre la rédemption et le salut par la souffrance » cette dernière expression est directement liée au Christianisme, et, particulièrement, au catholicisme. L’Ordre de la Croix-de-Fer fut institué en 1813 par Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse vaincu par Napoléon à Iéna en octobre 1806 et qui vit ses terres « démembrées » par le traité de Tilsit. Il y a trois catégories de « Croix-de-fer », une pour récompenser les faits d’armes prouvant la valeur militaire et deux pour récompenser des mérites « civils ». Seule la première avec un ruban noir à bande blanche sur chaque bord est ici expressément concernée.

Le philosophe de « l’Aufklarung » Immanuel Kant « Kant était, si je ne m’abuse, fils de sellier… » dit Steiner à Stranski et le penseur de la guerre comme acte essentiel de l’état « la guerre est la continuation de la politique… par d’autres moyens » Steiner et un de ses hommes se citent cette pensée de Clausewitz, pour s’en moquer d’une façon désabusée et aussi sur le ton d’un constat…Carl von Clausewitz sont tous deux cités contradictoirement dans le dialogue. Ce n’est évidemment pas un hasard. Si on connaît l’opposition morale et politique entre Kant et le plus grand des post-kantiens, Hegel, alors le film est une « critique de la raison d’état » hégélienne dont l’un des aboutissements est le nazisme. Le film ayant été tourné 15 ans avant la fin de la « guerre froide », le communisme stalinien encore en vigueur en U.R.S.S en 1976 est clairement identifié au nazisme. L’armée allemande est soigneusement distinguée des S.S. et du parti nazi. Le personnage de Steiner la réhabilite par son humanisme et son goût de la liberté. Celui de Stranski la réhabilite parce qu’il méprise l’état moderne et croit en des valeurs antérieures à sa création par la Révolution Française, puisque ce sont des valeurs aristocratiques féodales.

La dialectique historique serait provoquée par l’opposition des deux hommes, l’un qui porte une croix qui n’a pour lui aucune valeur car Steiner rejette aussi bien l’aristocratie que la logique étatique du nazisme et sa discipline « de fer » et l’autre qui veut la mériter mais n’en est pas capable. Mais tous deux sont « en marge » du nazisme et ils le savent. Cette marginalité est précisément le seul point qui les réunisse quand tout le reste les oppose. Celui qui veut obtenir la croix de fer et pour qui elle est une valeur (Stanski) est incapable de souffrir suffisamment pour se la procurer. Elle n’est en effet attribuée qu’à celui qui souffre d’une manière exemplaire. C’est le cas de Steiner. Il souffre pratiquement le martyr tout au long du film, en compagnie de ses hommes. Stranski n’a comme unique souci que de d’échapper précisément à la souffrance. Steiner sauve des vies. Stranski passe son temps à laisser mourir et éventuellement à ordonner des assassinats. Mais néanmoins chacun « porte sa croix »…Du point de vue luthérien qui anime toute la pensée politique allemande de Luther à Nietzsche, Stranski souffre car il n’a pas le courage de servir l’état. Or pour Luther les institutions politiques sont divines et celui qui ne les sert pas est coupable. Et pour sa famille prussienne dont la conception de l’état est hégélienne – Hegel reprenant un certain nombre de thèmes luthériens dans sa pensée politique, un homme n’est reconnu valable que s’il sert l’état. Du point de vue catholique, Steiner « rend à César » le minimum…Il respecte presque tous les ordres qu’on lui donne, les accomplit à la perfection et évite d’obéir aux ordres inhumains et « à Dieu » le maximum…Il sauve des innocents, préfère la morale à l’état, est constamment prêt au sacrifice de lui-même par amour de ses hommes qu’il veut sauver constamment de la mort et du mal. Il se produit une réconciliation entre les deux hommes engendrée par la charité catholique avec Steiner qui renonce à tuer Stranski et lui accorde la grâce de trouver le courage de servir l’état et l’emporte objectivement sur le devoir luthérien. Cette réconciliation surprend à juste titre le spectateur. Elle est aussitôt rabattue par l’ironie des rires nihilistes qui éclatent en voix-off.

Ces éclats de rire interviennent à la fin de divers films de Peckimpah. Ils coïncident dans son oeuvre avec une évidente fascination pour la mort. La mort est sans cesse magnifiée, les soldats des deux camps ne deviennent « beaux » que lorsqu’ils meurent dans des ralentis esthétisants techniquement sublimes qui ont d’ailleurs contribué au mépris de l’œuvre du cinéaste par la plupart des critiques français des années 1970-80 qui y voyaient un « tic » ou une « facilité ». Cette réconciliation « joyeuse » et « nihiliste » des deux héros est occasionnée par l’acceptation de la mort, la reconnaissance de leur liberté mutuelle et contradictoire et un dépassement comme « aufhebung » dans la philosophie de l’histoire de Hegel, qui peut s’incarner aussi bien dans le destin d’un individu que dans celui d’un état conscient de cette contradiction. Grâce à la « croix » d’une part et au « fer » d’autre part, l’homme devient libre et réconcilié avec lui-même comme avec les autres. Tel est l’exacte sens de la conclusion du film. Ce qui intéresse Peckimpah, c’était de filmer des parcours contradictoires aboutissant volontairement à la mort. La mort, grande réconciliatrice et facteur de la liberté chez Hegel, est magnifiée avec un soin technique et une ampleur esthétique qui augmentent au fur et à mesure que l’œuvre du cinéaste Sam Peckimpah progresse. Julius Epstein et ses collaborateurs ont fourni à Peckimpah un scénario hautement informé de l’histoire de la philosophie allemande et de l’histoire de sa philosophie de l’histoire elle-même. Scénario au demeurant parfaitement adapté aux circonstances historiques de son action et de son tournage, identification de l’armée allemande historique à celle de l’ex-R.F.A. Réconciliation de l’aristocratie et de la démocratie contre le national-socialisme, preuve matérielle de la réconciliation de la R.F.A. avec ses anciens ennemis devenus ses alliés car le film est une co-production anglo-allemande et son metteur en scène est américain.

Sam Peckimpah, indien d’origine selon la tradition et américain de nationalité a servi au mieux ce scénario, manifestant une profonde conscience historique de la fonction politique de l’œuvre d’art. Il a réalisé le film qu’attendait de lui son producteur. Au regard du résultat plastique et dramatique, grandiose, estimer qu’il en a profité, en créateur libre et au sommet de son art, pour le détourner en profondeur vers ce qui seul à ses yeux comptait c’était de magnifier la mort volontairement acceptée et violente, lui conférer de la beauté, faire de cette beauté l’objet profond et secret de son film. La devise de Peckimpah n’est pas « la liberté ou la mort ». C’est « la liberté par la mort ». Message bien sûr irrecevable par les institutions sociales mais hautement ressenti en son sein par le public et source réelle de sa jouissance absolue, et message foncièrement négatif en ce qu’il est une apologie permanente du négatif lui-même. Peckimpah, cinéaste américain, a été peut-être le plus grand illustrateur au cinéma de la philosophie hégélienne. Il est celui qui, grâce à ses ralentis obsédants et beaux de morts violentes et acceptées, a le plus filmé le « travail du négatif ». Le film fonctionne donc bien sur les divers plans et aux divers niveaux de lecture qu’offre sa matière. C’est un objet parfait en ce qu’il est parfaitement « objectif » avec chaque point de vue incarné par les personnages est compris et justifié dramatiquement et historiquement mais il est transcendé du début à la fin par quelque chose de radicalement « autre », la mort elle-même comme moteur esthétique et moral, au-delà même, me semble-t-il, des sens du scénario d’origine que j’ai tenté d’expliciter en partant de leur premier degré.