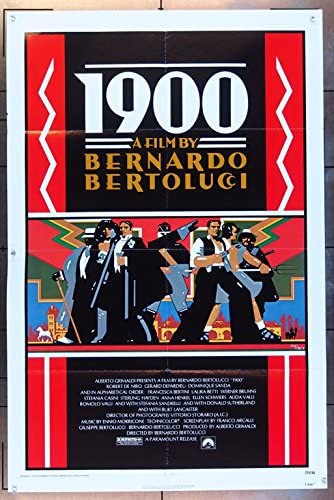

Il était une fois en Italie deux hommes nés un même jour de l’année 1900…Alfredo Berlinghieri (Robert de Niro) et Olmo Dalcò (Gérard Depardieu). Unis par leurs date et lieu de naissance, Alfredo et Olmo sont en revanche séparés par leurs origines sociales. Le premier est le dernier né d’une dynastie de la grande bourgeoisie, tirant sa fortune d’un immense et prospère domaine agricole. Face à cette figure archétypale d’héritier, Olmo incarne celle toute aussi canonique du prolétaire. Les Dalcò sont une des nombreuses familles employées par les Berlinghieri pour exploiter leurs possessions. Aussi pauvre qu’Alfredo est riche, Olmo n’est appelé à hériter que de la dure condition d’exploité…Rythmée par l’histoire transalpine de la première moitié du XXe siècle, les vies de ces deux protagonistes forment les axes autour desquels se déploie la fresque qu’est 1900. Celle-ci dessine par ailleurs une vaste galerie de personnages gravitant autour d’Alfredo et d’Olmo. Parcourant tout le spectre social, cette comédie humaine sur pellicule intègre aussi bien des dominants telle Ada Fiastri Paulhan (Dominique Sanda), l’épouse d’Alfredo que des dominés, à l’instar d’Anita Foschi (Stefania Sandrelli).

LA FORCE DU DESTIN

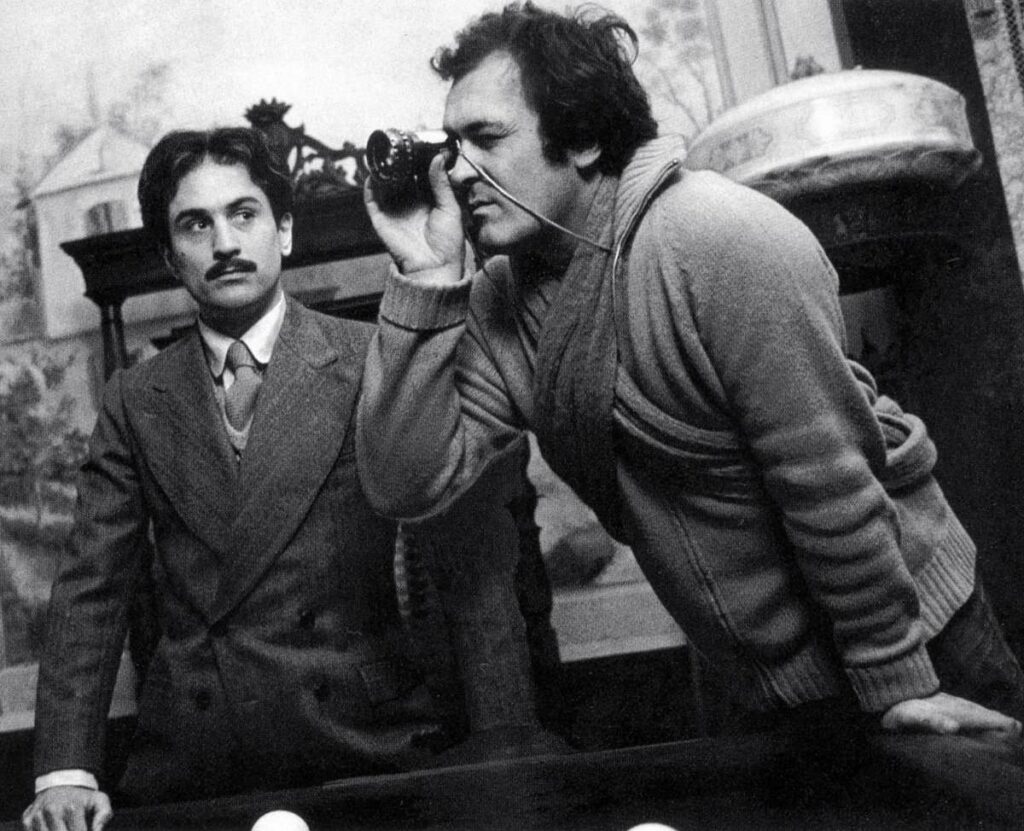

1900 a comme des airs d’opéra. Le film déploie en effet un spectacle de plus de cinq heures scindées en deux « Actes », rythmé par une partition d’Ennio Morricone d’un classicisme symphonique. Il mobilise en outre une armée d’interprètes soigneusement costumés, emmenée par quelques solistes virtuoses qu’accompagne une foule de figurants formant une manière de chœur. Le lyrisme tragique dont se teinte souvent le scénario de 1900 évoque par ailleurs celui de certaines des compositions de Verdi à qui, justement, le film adresse un ostensible salut à l’orée de son premier acte par le biais d’un bossu déguisé en bouffon, surnommé Rigoletto (Giacomo Rizzo). Nourri d’influences opératiques, 1900 va en outre puiser son inspiration dans la peinture. Un patronage esthétique que suggère d’emblée son générique, formé d’un plan de quatre minutes ayant pour unique objet une toile de l’Italien Giuseppe Pellizza, intitulée Il Quarto Stato (1901). D’autres peintures viendront ponctuer 1900. Les unes raffinées et coûteuses comme celles que collectionne Ottavio (Werner Bruhns), l’oncle esthète d’Alfredo. Les autres plus frustes à l’instar de la fresque décorant la Maison du Peuple où enseigne Anita. Une filiation picturale qui imprègne aussi la photographie de 1900, confiée à Vittorio Storaro, collaborateur attitré de Bernardo Bertolucci depuis Prima della rivoluzione (1964). Celle-ci, par la sophistication de ses lumières et de sa composition, donne en effet à nombre de plans de 1900 de fascinantes allures de tableaux vivants.

Sans doute pictural et opératique, parfois même théâtral lorsque la basse-cour des Dalcò est traitée à la manière d’une vaste scène à l’occasion du procès populaire intenté à Alfredo, 1900 n’en reste pas moins une œuvre tout à fait cinématographique. Conjurant splendidement le statisme auquel ses références menaçaient de le condamner, le film inscrit en effet le mouvement au cœur-même de son langage esthétique. Un choix de réalisation qui s’affirme dès le générique, ce dernier faisant ainsi office de manifeste formel pour l’ensemble de 1900. Déjouant l’académisme hiératique de la toile de Pellizza, la caméra dynamise celle-ci par un sobre mais puissant effet de zoom arrière. Montrant tout d’abord en gros plan le visage barbu d’un homme, la vue s’élargit lentement, découvrant finalement autour de lui la présence d’une foule mêlant hommes, femmes et enfants, émergeant d’un paysage sylvestre. Agissant comme un révélateur, ce mouvement initialement imprimé à l’image ne cessera dès lors jamais, faisant de celle-ci un formidable instrument exploratoire. Ajoutant à la mobilité de l’objectif celle d’une caméra fréquemment embarquée sur un chariot ou sur une grue, la réalisation permet au regard de parcourir l’ensemble de l’univers de 1900. Ne lui échappent ni l’existence intime, ni la vie publique de protagonistes saisis aux différents âges de l’existence, relevant aussi bien de la bourgeoisie la plus aisée que du prolétariat le plus misérable. Toujours disposés dans une topographie soigneusement pensée et précisément scrutée, les femmes et les hommes de 1900 participent ainsi d’une restitution totale d’une société, elle-même inscrite dans les bouleversements de l’Histoire. Définissant le cadre esthétique de 1900, son générique en annonce tout autant le programme idéologique. C’est un homme d’apparence modeste (barbe non taillée, couvre-chef fatigué), apparemment isolé et immobile que donne initialement à voir le générique. Mais en s’agrandissant, le cadre révèle que cette figure archétypale de prolétaire n’est en réalité pas seule. On la découvre entourée non seulement par sa compagne et son enfant mais, plus encore, par une masse d’enfants, d’hommes et de femmes appartenant au même « Quart-État ». Unis par ce qui pourrait aussi bien être une solidarité élémentaire qu’une conscience de classe assumée, les personnages sont par ailleurs représentés en marche. La plupart d’entre eux ont en outre le regard tourné vers l’horizon. Peut-être celui formé par la promesse d’une société sans classes comme l’avait théorisée Karl Marx ? Tel est, certainement, l’optique politique adoptée par 1900. Le mouvement animant cette image liminale dessine, en effet, une trajectoire marxiste que le film suivra de la plus orthodoxe des manières.

Tout d’abord en campant un monde irréductiblement clivé par des classes sociales inconciliables. Tant du fait de la domination que l’une exerce sur l’autre que de l’essence même de chacune. Combinant ici Freud à Marx comme il l’avait notamment fait dans Le Conformiste (1970), Bernardo Bertolucci fait des Berlinghieri et de leurs satellites bourgeois un agrégat d’individus au mieux névrosés, au pire pervers. Ainsi en va-t-il d’Alfredo, figure égocentrique et velléitaire, flottant au gré des courants historiques. Tel est encore le cas de la maniaco-dépressive et alcoolique Ada. De leur sexualité sourd un sadomasochisme diffus, se déchaînant chez d’autres personnages en des proportions monstrueuses. Évoquant aussi bien Les Damnés (1969) que Salo (1975), les séquences dévolues au fasciste Attila Mellanchini (Donald Sutherland) et à sa compagne Regina (Laura Betti) charrient un lot cauchemardesque de pédophilie, de torture et de meurtre.

Face à cette bourgeoisie morbide et destructrice, 1900 fait du prolétariat une classe fondamentalement saine. Ce qu’incarnent notamment les corps à la vigueur et l’innocence « eisensteiniennes » d’Olmo et d’Anita, se rejoignant en une sexualité à la fois respectueuse de l’autre et jouissive. Psychique et physique, la pleine santé du peuple de 1900 est aussi sociale. Les séquences le représentant collectivement au travail ou en lutte comme lors de ses rares moments de repos ou de loisir en exaltent l’empathie fraternelle. S’inscrivant dans la lignée du néo-réalisme, la réalisation embrasse alors en un geste documentaire et louangeur le vivre-ensemble prolétaire. Canoniquement marxiste, 1900 l’est encore en faisant de la lutte des classes le moteur de son récit, quelle que soit l’échelle adoptée par celui-ci. Si l’antagonisme de classe s’exprime au travers de spectaculaires séquences de groupe citons, entre autres, celle opposant dans l’acte I paysans expropriés et soldats venus les déloger, il transparaît aussi dans les relations interindividuelles. Qu’il s’agisse de celles tissées entre les patriarches des clans Berlinghieri et Dalcò, incarnés par Burt Lancaster et Sterling Hayden. Ou bien encore dans le cadre de la relation nouée par leurs descendants Alfredo et Olmo. Et chez qui le heurt entre dominant et dominé prend la forme d’un corps-à-corps récurrent, ponctuant chacune des époques de 1900. C’est, d’ailleurs, par la vision d’un ultime affrontement entre le Padrone et son employé, tous deux blanchis par l’âge, que se clôt 1900. Situé en un temps que l’on suppose contemporain de la réalisation du film, l’épilogue rappelle qu’au cœur des années 1970 les dominés ne sont pas encore parvenus à renverser leurs maîtres. Un plan fugace et étrange vient cependant redonner espoir à celles et ceux qu’épuise cette lutte sans cesse répétée : celui d’une taupe émergeant du sol de Romagne. Illustration littérale d’une phrase fameuse de Marx, cette surprenante déclinaison du motif du mouvement invite à croire encore en une possible révolution.