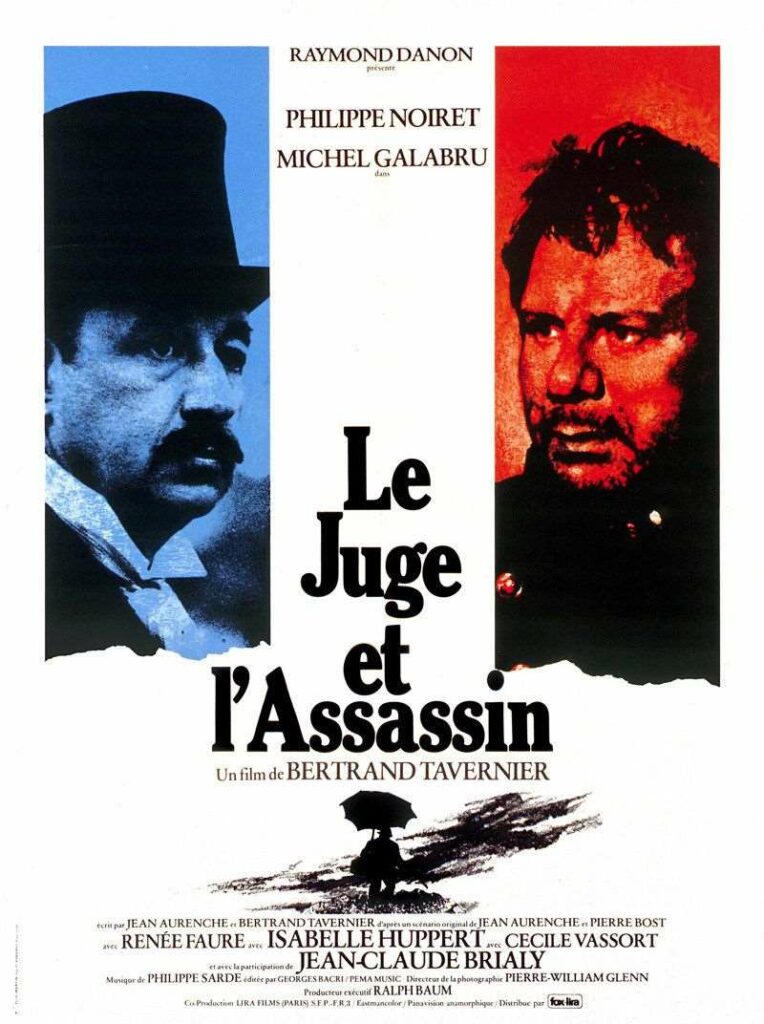

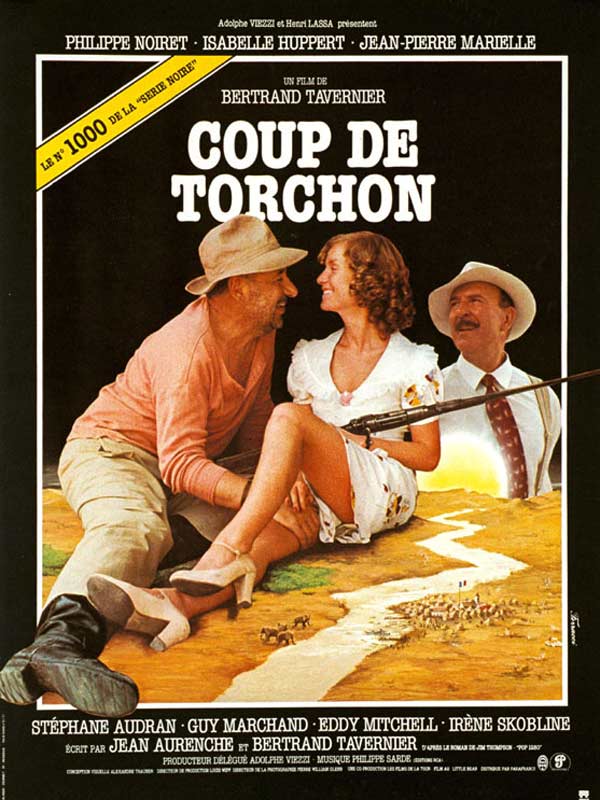

Reconstitution historique méticuleuse, Le Juge et l´assassin est aussi un manifeste politique. Un anarchiste peut en cacher un autre ! Comme ici, alors que le personnage de Joseph Bouvier, tueur en série, anar mystique et pièce maîtresse de ce chef d’œuvre qu’est Le Juge et l’assassin, nous apparaît comme l’instrument dont a parfaitement su se saisir Bertrand Tavernier pour faire exploser cinématographiquement parlant, s’entend et de quelle manière ! la société bourgeoise toute entière avec sa violence symbolique et son cortège d’injustices et de lâchetés. C’est le troisième film du réalisateur français et certainement, avec Coup de torchon, cinq ans plus tard, son film le plus sulfureux, le plus engagé, mais aussi le plus abouti sur le plan de la mise en scène d’un classicisme parfait, sans parler de ses deux acteurs principaux, Philippe Noiret (le Juge Rousseau) et Michel Galabru (Joseph Bouvier), qui sont, dans leur face à face tragique, au sommet de leur art…

CYNISME DES PUISSANTS

par Alexis De Vanssay

…Bertrand Tavernier s’est inspiré de l’histoire vraie d’un vagabond, Joseph Vacher, qui, entre 1884 et 1897, viola et assassina parfois atrocement une douzaine de bergères et de bergers dans le sud-est de la France. Vacher fut d’ailleurs déclaré plus tard premier serial killer français. Le cinéaste reprend donc comme scénario ce fait divers qui, à l’époque, eut un grand retentissement dans l’Hexagone. Tavernier filme admirablement, avec d’amples mouvements de caméra les tribulations d’un Bouvier cheminant dans des paysages splendides, ceux de l’Ardèche. Il y a dans ces séquences où le tueur va d’une victime à l’autre, un mélange de gaieté champêtre et d’hyper violence surgissant soudainement qui engendre un premier malaise. Tavernier, de par une mise en scène très réaliste, ne se contente pas uniquement de relater des faits mais parvient également à nous dévoiler la souffrance psychique d’un homme. Bouvier est en somme un « assassin souffrant », expression et oxymore pouvant sembler paradoxale, mais qui relèvera d’une incongruité pour une justice et une partie de l’opinion publique qui n’auront de cesse de vouloir que l’assassin paie de sa vie ses crimes. Pourtant, nous sommes bien les témoins, à force de crises mystiques et de délires verbaux, de la démence et de l’aliénation de Bouvier, nous voyons bien que le tueur est possédé par des démons intérieurs ne lui laissant aucun répit. Une fois la mortelle randonnée passée, aura lieu la confrontation entre le Juge Rousseau, qui a reconstitué le parcours meurtrier et instruit toute l’affaire, et un Bouvier en proie à la manipulation d’un homme de loi souhaitant à tout prix le conduire à l’échafaud.

Tavernier va s’attacher à dresser un portrait soigné, presque intimiste des deux protagonistes avec Rousseau en notable ambitieux, sans scrupules et manipulateur et Bouvier, interprété par un Galabru génial, en assassin de grand chemin, anarchiste, délirant, dangereux, amoureux de la Sainte Vierge et qui souvent nous touche tant il manifeste une souffrance psychique contre laquelle il ne peut rien. De ces portraits tout en finesse, nous le verrons, émergera toute la subtilité philosophique de l’intrigue, ce même si le drame se noue d’abord autour d’une question de droit, la responsabilité ou la non-responsabilité pénale, question qui sera ignorée par le Juge. Alors que selon toute vraisemblance, les crimes de Bouvier devraient normalement être punis par le tribunal et donc faire de Rousseau le simple exécuteur de la mise en branle d’une sentence qui va de soi, l’on apprend que le vagabond a été diagnostiqué lors d’un précédent séjour en prison comme ayant des symptômes de maladie mentale, ce qui l’exonérerait de sa responsabilité pénale et donc du jugement des hommes. La prise en compte de sa maladie mentale devrait donc conduire le juge à abandonner ses poursuites contre lui et in fine, le laisser en vie en le faisant placer dans une institution psychiatrique. Or le Juge va s’acharner à constituer un dossier pour faire condamner Bouvier à la peine capitale. Derrière les belles manières d’un homme corseté qui vit chez sa mère, l’on entrevoit le monstre. En fait, le Juge Rousseau est un arriviste. Il espère grimper les échelons de l’administration judiciaire avec la condamnation de Bouvier, qui sera son sésame vers de plus hautes sphères. Il nous semble évident que Bertrand Tavernier a voulu ici, à travers le personnage cynique de Rousseau, dénoncer l’archétype d’une bourgeoisie sans scrupules et prête à tout pour préserver sa position de domination, y compris au détriment d’une justice qu’elle est en l’espèce censée défendre.

Au-delà des personnalités, le cinéaste peint un tableau saisissant de la France de la fin du XIXe siècle, une France déchirée par des querelles idéologiques qui la marqueront longtemps. La IIIe République, qui prit fin en 1940, est à l’époque des faits un régime en proie à une grande instabilité ministérielle, à des scandales financiers nombreux et, en dépit de la prospérité du pays, à la misère grandissante d’un prolétariat exploité dans les usines. Bertrand Tavernier rendra d’ailleurs hommage, à la fin de son film, aux ouvriers en lutte, en filmant Rose (Isabelle Huppert) à la tête d’une manifestation d’ouvriers que des soldats s’apprêtent à fusiller. La Droite et la Gauche françaises donc, cent ans après la Révolution et vingt ans après la Commune de Paris, se cristalliseront idéologiquement durant ces années-là tant les affrontements entre les deux camps y seront marqués. L’Action française de Charles Maurras, évoquée dans le film, est au zénith de son influence et la Gauche commence à s’organiser la C.G.T. est créée en 1895. Le film illustre parfaitement ce contexte historique. Toutes les lignes de fracture idéologique fondatrices des clivages politiques hexagonaux y sont évoquées. De l’Affaire Dreyfus et son corollaire l’antisémitisme, très présents en toile de fond, en passant par la censure avec une scène d’autodafé organisée par des soldats, les débats opposant cléricaux et anticléricaux, jusqu’à l’évocation des mouvements anarchistes, forme naissante d’activisme qui culminera en juin 1894 avec l’assassinat du Président de la République Sadi Carnot. Bouvier lui-même se réclamera sans cesse des anarchistes et de Ravachol, son plus éminent représentant.

Dans une analyse de Le Juge et l’assassin, Jean-Pierre Zarader, professeur de philosophie, démontre, à la lumière du philosophe Hegel, à quel point, au-delà de la réflexion sur la justice de classe et de la chronique d’une instruction pénale, le film exprime « l’effort d’une conscience celle de Bouvier, l’assassin repenti pour briser la certitude inébranlable et compacte de l’autre conscience, celle du Juge Rousseau, conscience jugeante, enfoncée dans cette « dureté du cœur » dont parle Hegel ». Ainsi Rousseau serait une « conscience rigide », adopterait une attitude de fermeture à l’égard d’autrui tandis que Bouvier, à l’inverse, incarnerait, toujours selon le philosophe allemand, la souplesse de la conscience, celle qui en ayant cheminé à travers le mal et la faute, se retrouverait. Il y aurait donc dans ce film le cheminement respectif des deux personnages centraux qui s’inverse, l’un partant d’une position d’intégrité finit par s’enfermer dans une faute qu’il avait le choix de ne pas commettre tandis que l’autre accède à une forme de rédemption. Ce que nous montre Tavernier ici, c’est que bien entendu la justice aussi bien à la fin du XIXe siècle qu’à l’époque ou son film est tourné, dans les années 1970 est un instrument au service du pouvoir et de l’oligarchie qui constitue ce pouvoir, mais aussi que la faute de Rousseau s’enfermant dans son acharnement contre Bouvier a un sens bien plus grand, une dimension philosophique de première importance…Ce que le film nous donne à voir, c’est la manière dont un homme le Juge Rousseau manque la chance qui lui était offerte avec Bouvier, l’assassin de fonder ou recréer la communauté des hommes et de la Réconciliation.

UN SOUVENIR TRES PARTICULIER…

par Michel GALABRU

LE FILM DE SA VIE !

En 1976, Michel Galabru vient de jouer dans de très oubliables films nanars comiques franchouillard. Merveilleux comédien oublié des « auteurs » et ayant une famille à nourrir, le sert avec son talent monstre. Ainsi s’est-il engagé, en 1964, sur la saga du Gendarme de Saint-Tropez, sans se douter de la prospérité de la franchise…Quelques mois plus tôt, le jeune cinéaste Bertrand Tavernier le contacte. Galabru accepterait-il de jouer pour lui le rôle d’un psychopathe, tueur en série dans la France de la fin du XIXème siècle ? Il aurait pour partenaire Philippe Noiret ! Fou de joie, mais doutant de pouvoir incarner ce personnage hors-norme, Galabru va se donner entièrement à ce rôle à contre-emploi des personnages truculents qui lui sont habituellement confiés. L’acteur se transcende et réalise une composition hallucinante et hallucinée. Et ce qui devait arriver arriva Michel Galabru est nommé au côté d’Alain Delon Monsieur Klein, de Gérard Depardieu La dernière femme et de Patrick Dewaere La meilleure façon de marcher au titre de meilleur acteur aux César. Écoutons-le raconter en 2011, l’histoire de cette folle soirée…

Face à moi, j’avais Delon, Dewaere et Depardieu. J’avais renoncé à me rendre à la Fête du cinéma et, surtout, je pensais échapper à cette cruelle caméra braquée sur ma gueule, guettant ma mise à mort devant l’élite. Georges Cravenne m’avait laissé penser que peut-être…C’est alors que m’a femme m’a piqué au vif en me lançant…OK, tu n’y vas pas, mais Delon ira ! Lui, il en a entre les jambes…J’ai enfilé mon smoking, mis un nœud papillon et j’y suis allé avec ma femme sans avoir rien préparé. Et me voilà sur la scène de Pleyel recevant le trophée des mains de Marlène Jobert. Tel un fantôme, je prends ma récompense, fais un poutou à je ne sais qui, je m’incline et, sans même un merci, je me suis esquivé comme un nul. »

UN TRIO MAGIQUE…

Galabru – Tavernier – Noiret

Après le magistral L’Horloger de Saint-Paul, Bertrand Tavernier avait posé dans son deuxième long métrage Que la fête commence, œuvre fascinante les jalons d’un style, libre et insolent, revendiquant une façon singulière d’aborder l’histoire de France, loin des ouvrages institutionnels et des lectures formatées. Reposant sur un souci méticuleux de véracité, sur des figures individuelles complexes et originales, et sur une volonté permanente de créer des vibrations fortes entre le passé et le présent, cette manière bien à lui d’envisager le « film historique » allait de nouveau s’exprimer, de façon exemplaire, dans Le Juge et l’assassin, aujourd’hui encore l’un de ses films les plus forts et les plus dérangeants. Le fait-divers à l’origine de l’histoire de Bouvier fut rapporté à Bertrand Tavernier par Pierre Bost, lors du tournage de L’Horloger de Saint-Paul sur le funeste vagabondage d’un sergent réformé, nommé Joseph Vacher et surnommé le « tueur de bergers » ou « l’Eventreur du Sud-Est », qui commit au moins une vingtaine de meurtres dans l’Est de la France entre 1894 et 1897 mais aussi et surtout le récit qu’en fit le juge d’instruction qui obtint sa condamnation à mort, Emile Fourquet. Ce qui fascine Bertrand Tavernier dans le sujet, ce n’est pas en soi la cavale du « serial killer », mais les questions qui accompagnèrent son procès, qui plus est dans le contexte judiciaire particulier de la toute fin du XIXème siècle, dans une France déjà ébranlée par l’affaire Dreyfus. Progressivement, avec Jean Aurenche, Tavernier construit un récit aux multiples ramifications, mais centré sur la confrontation entre deux figures antagonistes. Le Juge et l’assassin, fable de la monstruosité.

D’un côté, il y a donc Joseph Bouvier, ancien officier d’infanterie qui erre, avec deux vestiges d’un suicide raté logés dans le crâne. Exalté au mysticisme et à l’anarchie, il s’en réfère à Dieu et à Jeanne d’Arc et se voit comme un martyr de la société. Après avoir violé et tué, il se lave les mains dans l’eau pure d’un ruisseau ou tombe à genoux en implorant le ciel. De l’autre, il y a Emile Rousseau, juge de province vivant avec sa mère, déterminé et ambitieux. Lorsqu’il met la main sur Bouvier, il voit surtout en lui sa future promotion. Fruit parfait d’une société figée où rien ne compte tant que l’immuabilité des choses, sa maladie est celle de son époque celle de l’insensibilité. C’est un film perturbant, qu’il est difficile de réduire à quelques phrases. Et à la sortie du film, en 1976, bon nombre de chroniqueurs ont semble-t-il avant tout reproché à Bertrand Tavernier le trouble dans lequel ils avaient été plongés. Il leur aurait en effet probablement été plus confortable de ne voir en Bouvier qu’un esprit malade, une tumeur sociale à éradiquer, et de saluer le juge comme bon garant d’un ordre public heureusement préservé. Mais Bertrand Tavernier ne fait pas dans le prêt-à-penser, et les amateurs de pensée surgelée pourront ici aller voir ailleurs. Son goût de la polémique ou de l’insolence n’a d’égal que son humanisme bienveillant, et si le cinéaste prend un parti, c’est avant tout celui des victimes. Le panneau final, qui lui aura souvent été reproché, vient simplement rappeler que les victimes de Bouvier ne doivent pas occulter celles, infiniment plus nombreuses, de la société qui l’a engendré. Ce qui déroute le plus dans cette histoire, c’est la sensation que Bouvier n’est pas condamné à mort pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il est. Une menace à l’ordre établi. Bien plus glaçantes que les scènes de meurtre, particulièrement furtives, il y a donc ces scènes de repas, de réception, de bureau, où des notables profitent froidement de leurs privilèges et discutent de ce qu’il serait bon de faire pour les préserver. Suintant de mépris pour tout ce qui n’est pas de leur monde, ils opèrent cyniquement, là en dénigrant d’éventuels témoins, en ironisant sur la prédominance de la situation sociale sur le droit à un procès équitable, là en réclamant une signature à une pétition « patriotique contre le traître Dreyfus » en échange d’un bol de soupe populaire, là en agissant impunément comme celui que l’on vient de faire condamner, là en envoyant des représentants de l’ordre brûler les ouvrages de ce dangereux activiste nommé Emile Zola…

A l’arrière-plan, sur des affiches entraperçues au détour d’un travelling ou sur des unes de journaux, la reconstitution appuie l’atmosphère d’antisémitisme et de lutte des classes qui traverse un pays prêt à basculer. Et de la même manière que Que la fête commence s’achevait dans un parfum de révolution, les dernières séquences du Juge et l’assassin assument leur côté insurrectionnel, montrant un peuple prêt à en découdre avec les injustices dont il aura été depuis trop longtemps victime…A cause de cette fin, et de sa belle référence à la Commune, les détracteurs les plus paresseux du film l’auront taxé de tract gauchiste, comme si ce qui refusait un simplisme devenait, binairement, un simplisme antagoniste. Mais si le cinéma de Bertrand Tavernier n’a jamais dissimulé des sympathies de gauche, force est de lui reconnaître une habilité redoutable à opérer par contrepoids successifs, à peine notre empathie incline-t-elle trop dangereusement du côté de Bouvier qu’une séquence vient nous rappeler sa perversion ou l’ignominie de ses crimes…Le titre du film n’est pas Le Juge ou l’assassin, et ne se résume donc pas à une alternative, à l’obligation d’un choix entre l’un ou l’autre. S’il y a un juge et un assassin, semble-t-il surtout nous rappeler, c’est bien qu’il y a des jugés et des assassinés, des asservis et des méprisés…

Esthétiquement, le film marque un accomplissement particulier dans son cinéma, qui y aborde pour la première fois le format large avec une vocation aussi plastique que signifiante. Le générique du début, qui, au détour de zooms arrières ou de panoramiques latéraux, résume Bouvier à une silhouette perdue dans l’immensité des décors naturels ardéchois, donne le ton , en quelques images splendides, le cinéaste a, avec une belle économie de mots, traduit la profonde solitude du personnage, son incapacité à s’intégrer à un monde qui lui est hostile. Reformé de l’armée, abandonné par l’Eglise, relâché par l’asile, il est un paria constant, et ses crimes ne font que l’exclure davantage, l’entraînant dans un engrenage tragique et sans issue. Mais sa solitude fait écho à celle de tous les autres personnages du film, de Villedieu le Procureur, à l’homosexualité suggérée, qui vit avec son « boy » de Cochinchine à tous les membres de l’entourage du Juge. Concernant ce dernier, son incapacité totale à l’altruisme ou à la générosité est particulièrement flagrante dans le traitement discret du personnage de Suzanne, alors qu’on le pense bienveillant et concerné dans un premier temps, il s’avère incapable de monter les quelques marches de l’hôpital pour aller la voir…Dans la même logique, les mouvements de caméra, nombreux mais discrets, n’ont de cesse de repositionner les personnages à l’intérieur du cadre, soit en les isolant, soit en créant des barrières entre eux…et si les manifestations d’affection sont feintes et intéressées, on peut remarquer que la dernière séquence offre enfin, dans un zoom arrière élargissant le cadre, une foule s’unissant et se fédérant dans un même élan.

Enfin, il y a dans Le Juge et l’assassin un « effet spécial » pour le moins inattendu, mais qui, à lui seul, vaut une bonne partie du détour. Il s’agit de Michel Galabru, que l’on aura jamais vu aussi bon mais, au-delà et indépendamment de la sympathie que cette figure populaire peut inspirer, dont on aurait jamais soupçonné qu’il puisse être aussi bon. En 1976 Michel Galabru tournait plusieurs nanars. Rien, dans ses choix de carrière, ne prédisposait donc à ce qu’il tourne le film en costumes d’un jeune réalisateur iconoclaste destiné, le film comme le cinéaste d’ailleurs à devenir un classique du cinéma hexagonal. Et pourtant, il est une évidence absolue avec son visage rugueux, sa gouaille enfantine et ses yeux rusés, mais aussi ces éclats de colère soudains qui noircissent son regard et le rendent imprévisiblement inquiétant, il est Bouvier dans toutes ses contradictions, dans toutes ses dimensions cocasses et tragiques à la fois. Galabru attribue tous les mérites de ce choix audacieux de casting comme de la direction de son jeu à Bertrand Tavernier, décrivant avec une certaine candeur le rôle comme un cadeau béni qu’il n’aurait pas spécialement mérité mais qui lui a permis de découvrir en lui des dimensions inespérées. Peu importe, finalement, que la modestie du comédien soit feinte ou non il s’agit du rôle d’une vie, qui sera couronné d’un César en 1976. A la fin du film, Rose raconte à Louise qu’il y avait plus de 70 000 badauds éructant à la mort lors de l’exécution de Bouvier. Déjà, à la fin du XIXème siècle, des voix s’élevèrent pour tenter d’abolir la peine de mort, mais elles échouèrent face à la force de l’opinion publique, et il fallut attendre 1939 pour que les exécutions capitales cessent d’être publiques. En 1976 et 77, quelques semaines après la sortie du film, plusieurs condamnés pour meurtre d’enfants furent guillotinés. En octobre 1981, la loi abolissant la peine de mort en France fut promulguée. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’un film comme Le Juge et l’assassin a motivé cette loi, qu’il était d’ailleurs plus que temps d’instaurer en France. Mais nous aimons à penser qu’il a, à sa modeste mesure, contribué au débat public, en livrant un exemple historique qui témoignait de la complexité des choses, irréductibles à des raccourcis sanglants. C’est, sans nul doute, avec cette ambition que Bertrand Tavernier l’aura, comme tant de ses films, porté, avec conscience et passion. Et c’est à travers cette exigence de pondération et de qualité qu’il aura traversé les décennies pour conserver, encore aujourd’hui, sa puissance et son trouble.

Bertrand TAVERNIER 25/04/1941 – 25/03/2021

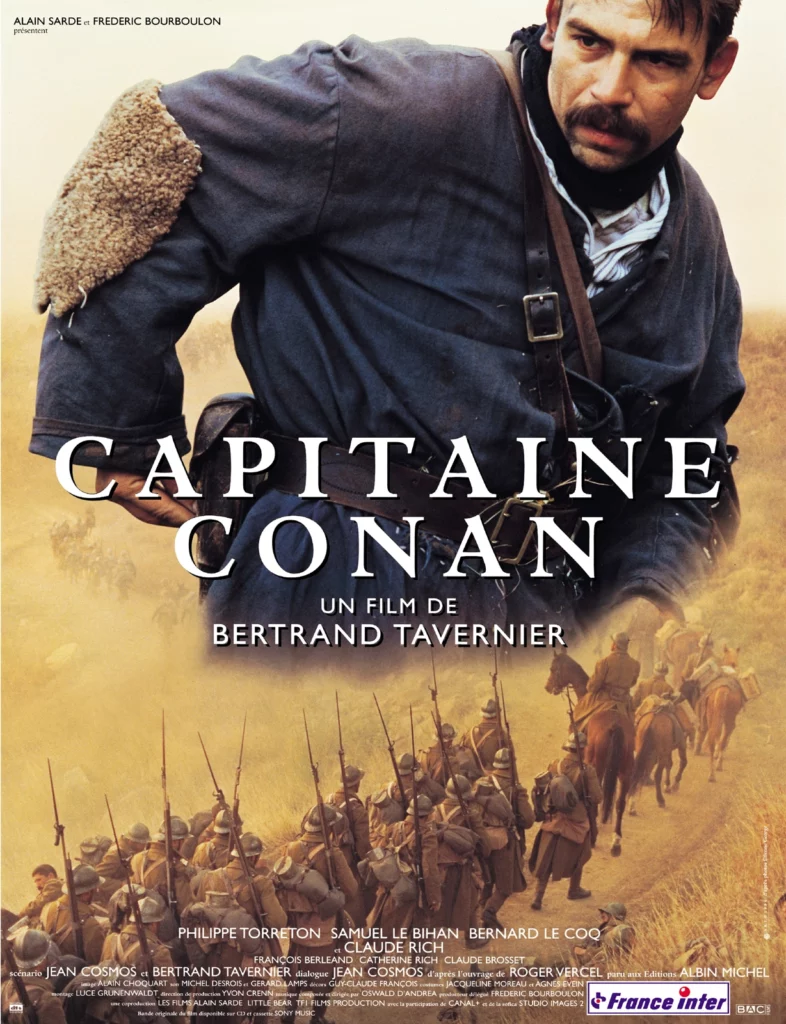

50 ans de passion et 7 grands films…