Presque cinquante ans après son triomphe palmé à Cannes, Le Guépard ressort ses griffes, paré de ses folles couleurs d’origine. En parler est une gageure tant le magnifique travail effectué sur le film rend grâce au support et surtout à Luchino Visconti lui-même. Car, en redonnant toute sa superbe au Guépard, les restaurateurs ont d’une certaine manière poursuivi le dessein du cinéaste, ou tout du moins respecté le sens profond de son œuvre en redonnant vie et en préservant un monde ancien au moment où il était en train de disparaître. Le Guépard a été tourné durant sept mois en 1962, il est sorti en 1963, soit très exactement un siècle après les événements sur lesquels il revient. Cinquante ans après que Visconti a redonné vie à ce monde embaumé de la vieille aristocratie italienne dont il était le dernier dépositaire, Claudia Cardinale l’appelait « le dernier Prince du cinéma », les restaurateurs rouvrent les portes du vieux Palais Gangi de Palerme et nous permettent pour l’éternité de regarder cette cour féodale sicilienne danser au terme d’un bal mirifique, symbole apothéotique d’un ordre sur le point de s’éteindre. N’oublions pas que dans le roman, le Prince de Salina disait au Père Pirrone…Je ne peux pas me préoccuper de ce que seront mes descendants éventuels en 1960. Visconti, lui, s’intéresse à ces aïeux « éventuels » de 1860.

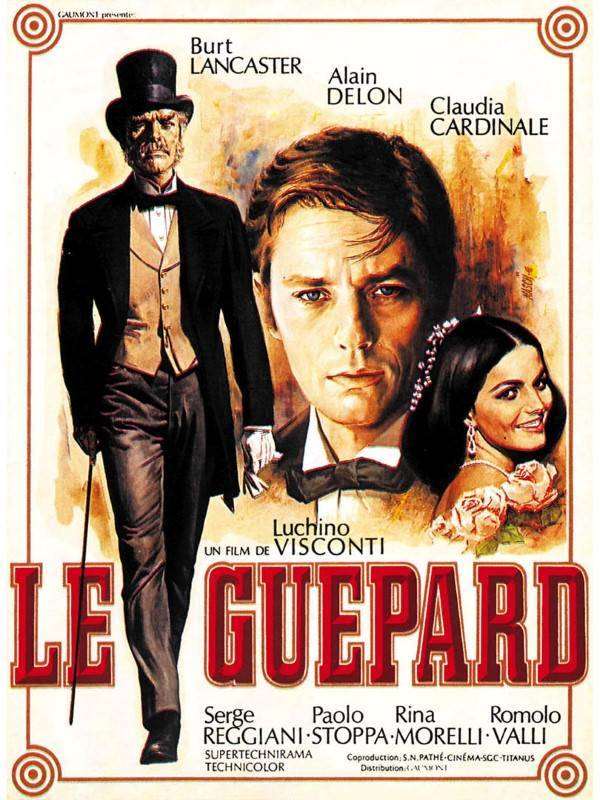

L’HISTOIRE…En 1860, l’armée de Garibaldi débarque à Marsala. Face à la révolte populaire, le Prince de Salina (Burt Lancaster) décide de quitter son palais et de gagner le village de Donnafugata où il possède une vaste demeure. Son neveu, Tancredi (Alain Delon), rejoint les Garibaldiens et participe aux diverses batailles de libération de la Sicile. Il accompagne ensuite son oncle et lui permet de rejoindre sa villégiature. A son arrivée à Donnafugata, la famille de Salina est accueillie par le maire, Don Calogero. Un dîner est donné chez le Prince où sont conviés les notables de la ville. Tancredi y fait la rencontre d’Angelica (Claudia Cardinale), la fille de Don Calogero dont il tombe follement amoureux. Le Prince de Salina prend leur relation sous son aile et choisit d’oeuvrer à leur bonheur…

UNE RENAISSANCE par Frédéric Mercier

La restauration du Guépard s’apparente donc à un conte de fées où l’on pourrait désormais rouvrir, tant qu’il nous plaira, une porte derrière laquelle Visconti a redonné vie pour l’éternité à un monde lointain. Par un curieux hasard tel qu’il y en a toutes les décennies dans l’histoire du cinéma, le film ressemblait de plus en plus à son félin héros. Il perdait de sa gouaille, se décolorait, laissait les mèches blanches du temps envahir son duvet. Pareil au Prince de Salina à l’heure du lever du soleil, Le Guépard s’était fatigué. Comme si le film et son héros avaient épuisé leurs dernières ressources. Il a donc fallu des années pour voir le rêve du plus fidèle collaborateur de Luchino Visconti, son chef opérateur, Giuseppe Rotunno se réaliser enfin et figer à jamais le monde du Guépard en lui mettant à disposition un élixir de jouvence.

Dans la carrière de Visconti, Le Guépard est le film de la transition, celui après lequel plus rien ne sera jamais plus comme avant. C’est le monument funéraire qui achève une première période avec une acuité stylistique telle que l’on peut s’interroger sur les correspondances étranges entre ce que le film dit d’un monde disparu qui s’apprête à se régénérer et sur l’esthétique d’un cinéaste sur le point de se réinventer. Le bal final clôt tout autant une époque dans l’histoire italienne que dans la carrière du cinéaste. On peut s’aventurer à y voir la raison pour laquelle Le Guépard est le film de l’équilibre parfait, de la tension suprême entre le nouveau et l’ancien, l’œuvre d’harmonie pure au sens classique. Ainsi, toutes les situations politiques, les discours, les reconstitutions n’auront jamais trouvé d’ancrage plus parfait que dans cette fresque qui jamais ne sombre dans le didactisme ou le discursif qui pourtant la guette. Après la première période néoréaliste qui s’est achevée précédemment sur Rocco et ses frères considéré par les historiens comme le dernier film « néoréaliste », les signes avant-coureurs de l’opératique Senso, Le Guépard annonce le faste et la démesure visuelle de la période dite « décadente » de son auteur. Il ne faudrait pourtant pas oublier que depuis Ossessione, Visconti a toujours fait preuve d’une grande recherche et d’une grande sophistication en ce qui concerne le cadrage et les lumières. Jusqu’au Guépard, le cinéaste était emmêlé dans ce qu’on a pris comme une contradiction entre son inspiration sociale et son esthétisme européen raffiné et bourgeois. C’est aussi le film où le cinéaste, délaissant la poigne politique de La Terre tremble, mêle avec une harmonie sidérante le faste des reconstitutions historiques à un certain sens du spectaculaire. Mais ici, Visconti ne s’abandonne jamais au pur mode opératique de Senso, ni au délire visuel de ces films postérieurs. Il est dans l’entre-deux et, malgré le faste du bal, le film ne paraît jamais pour autant absolument délirant. A cause de son aspect spectaculaire, son thème sur la décadence de l’aristocratie, ses détracteurs le suspecteront immédiatement pourtant d’académisme ou de pompiérisme, termes dont on allait désormais taxer le cinéaste jusqu’à la fin de sa carrière. S’il allie nouveautés et traditions, Visconti est totalement éloigné désormais d’un Antonioni par exemple, parangon de la modernité cinématographique à laquelle il avoue ne pas comprendre grand-chose. En fait, pour les critiques, Visconti a, d’une certaine manière, trahi la cause marxiste en remodelant son cinéma. De son temps, peu lui ont pardonné la réinvention de son style et ont toujours regretté sa première manière. Etrangement, ses détracteurs l’accusent d’immobilisme et de passéisme tout en regrettant le cinéma qu’il faisait autrefois. Car, cela est bien connu, pour les cinéphiles comme le Prince de Salina, quelle que soit la cause que l’on défend, « c’était toujours mieux avant ».

Le Guépard est le dernier volet d’une trilogie méridionale que Visconti avait entamée dès 1948 avec La Terre tremble puis Rocco et ses frères, déjà avec Alain Delon et Claudia Cardinale. Dans ce cycle, le cinéaste engage une réflexion pessimiste sur le malheur qui touche les classes sociales les plus démunies tout en dépeignant la dichotomie entre le Nord et le Sud de l’Italie. Le film, par l’entremise du Prince de Salina, s’écarte pourtant de son ancrage strictement social et rejoint Visconti sur un terrain mieux connu de lui en proposant des pistes autobiographiques. Après le désastre financier du Sodome et Gomorrhe de Robert Aldrich, c’est le producteur Lombardo de Rocco et ses frères qui vient le trouver en 1961 et lui propose d’adapter à l’écran le roman paru quelques années plus tôt et que Visconti adore. Le cinéaste accepte autant par goût, par accointance historique, que pour « dire son mot » sur le contenu du livre et sur la polémique engendrée, notamment chez les communistes qui repèrent dans la prose du prince de Lampedusa les relents d’une idéologie réactionnaire. Le premier détracteur du livre fut en particulier le politicien et journaliste Mario Alicata qui reproche au romancier d’avoir fait du Risorgimento « une comédie bruyante romantique » avec « quelques minuscules taches de sang sur sa robe bouffonne. » Luchino Visconti va pourtant recomposer des batailles absentes du roman et aussi dépeindre une aristocratie moins réactionnaire qu’on le voudrait, car elle a su se réinventer en se modernisant pour ne pas disparaître complètement. Si la vieille aristocratie périt au terme du Guépard, une nouvelle forme apparaît, totalement régénérée.

En vérité, Visconti va à la fois s’attacher à rester fidèle au contenu et au déroulé du livre tout en s’en écartant sur certains points et en n’adaptant pas les deux dernières parties. Ainsi la version filmée s’achève à la fin de la sixième partie d’un roman qui en compte huit. A cette différence près, le film suit à peu près la course dramatique du roman. La première partie, l’exposition, se déroulait sur vingt-quatre heures et narrait les différents rituels auxquels obéit la famille du Prince de Salina, le patriarche. Le livre s’ouvre ainsi sur la prière, le Rosaire. Le film fait de même en intercalant préalablement de multiples plans d’ensemble de la magnifique demeure baignée sous le soleil harassant de Sicile. Après le rosaire puis le repas, dans le film, ils apprennent que 800 hommes menés par Garibaldi ont débarqué à Marsala. Le Prince décide d’aller en ville, à Palerme, pour passer la nuit avec une fille. Il emmène avec lui le pauvre père Pirrone, son « berger allemand » selon les termes de Lampedusa, qui l’attendra dans un couvent. Au petit matin, de retour chez lui, le Prince s’entretient avec son neveu, son véritable fils spirituel, l’impétueux Tancredi qui a décidé de rejoindre Garibaldi. A l’exception d’Angelica et de son père, les personnages principaux du roman ont été présentés ainsi que la situation historique initiale. La deuxième partie du roman débute alors que toute la famille du Prince se rend dans leur demeure de villégiature à Donnafugata. Visconti comble l’ellipse par de superbes tableaux de batailles rangées dans les rues de Palerme. Tableaux classiques et démesurées qui rappellent les ahurissantes séquences militaires de son autre film sur le Risorgimento Senso. Là, une femme pleure sur le cadavre de son homme ou de son fils tandis qu’une escouade menée par Delon ou le jeune Terence Hill passe devant en hurlant. On sent que Visconti, depuis Senso, est devenu aussi un grand metteur en scène d’opéra. Ainsi, quand au début du film, on voit le cadavre d’un soldat dans le jardin, Visconti ne s’en tient pas à la description violente de Lampedusa. Il le montre dans une posture élégante, épousant parfaitement la composition d’un tableau néoclassique.

Rester proche du roman relève donc d’un choix aussi esthétique que politique car en s’en écartant le moins possible, Visconti prouve son attachement à Lampedusa et donc aussi à ce qu’il raconte. Sa fidélité est telle que Visconti emploie à peu près les mêmes dialogues, voire à peu près tous les dialogues du roman. Là où le livre s’étale en longues et splendides descriptions, Visconti les filme grâce à de longs plans séparés souvent par des fondus enchaînés où s’articulent mille détails historiques exacts. Robes à la Vélasquez, rigueur fauve et violence du paysage sicilien, uniformes bleues du colonel Palavicino, tableau de Greuze, le film est un trésor, une manne pour les yeux et pour les antiquaires. Luchino Visconti use donc des dialogues de Lampedusa tant ceux-ci sont à la fois forts, précis et justes. Comment oublier ce que le Prince dit au père Pirrone qui lui reproche d’avoir trompé sa femme « C’est elle, la pécheresse » parce qu’elle se signe après chaque étreinte. Ou ce que lui répond le père Pirrone après que le Prince lui a exposé ses opinions politiques et métaphysiques « Vous aurez deux péchés à me confesser (…) un de chaire et un de l’esprit. » En une demi-heure, la situation historique, sociale, romanesque est posée avec une démesure, un luxe de détails et une force dramaturgique dont on ne retrouvera plus tard d’équivalents que dans la première partie d’une autre fresque sicilienne celle du Parrain de Francis Ford Coppola. Visconti et ses scénaristes adaptent ou copient donc les dialogues de Lampedusa, s’en tiennent à peu près à son déroulement dramatique et le cinéaste « dit son mot » sur la polémique réactionnaire attribuée au livre en se rangeant du coté du romancier et, bien entendu, du Prince de Salina à qui on l’a souvent identifié. Son plus grand écart se situe au niveau de l’histoire d’amour, de la romance fiévreuse entre Angelica et Tancrède. Et c’est elle qui va donner son ton au film, lui permettant d’être plus vivant et surtout moins froid, cynique et nostalgique que le roman dont il s’inspire. Là où Lampedusa insiste sur la dimension cynique et/ou historique de l’alliance, du contrat entre Tancrède et Angelica, Visconti joue à fond l’histoire d’amour emportée et fiévreuse. Pour interpréter Angelica, le cinéaste est à la recherche d’un nouveau symbole érotique. Il choisit Claudia Cardinale qui dira de lui qu’il a su « sculpter son œil » en lui demandant de baisser le menton tout en fixant son interlocuteur. Ainsi le regard sensuel, mordant qu’Angelica lance à Tancredi la première fois qu’elle se présente chez le Prince, est aussi inédit et puissant pour le cinéma que celui que lançait jadis Lauren Bacall à Bogart quand elle rejoignait Hoagy Carmichael au piano en train de chanter « Am I Blu » dans Le Port de l’angoisse. Visconti exalte la sensualité de la jeune comédienne, insiste comme jadis Howard Hawks avec la toute jeune Bacall, sur sa voix et son rire rauques. Bref, il la malaxe, la transforme, l’invente. L’intrusion d’Angelica dans le film est un instant de suspension pure, un moment de beauté qui scinde le film et le temps du récit. On peut dire que l’apparition d’Angelica est aussi l’apparition de Cardinale au monde bien que l’actrice compte déjà à cette époque une importante carrière, notamment auprès de Monicelli, Fellini et Visconti lui-même dans Rocco et ses frères. Dès qu’elle entre dans la pièce, elle remet les compteurs à zéro, comme si toutes les conversations, les échanges badins n’avaient plus d’importance. Comme si les choses politiques pouvaient continuer à courir dehors sans que cela ait la moindre importance. D’ailleurs, Angelica apparaît escortée d’un bouquet d’astéracées jaunes qui accentuent la dimension quasi mythique de la jeune femme. Pourtant, malgré la noblesse de sa beauté, et comme le dira Cardinale elle-même…Elle n’a rien d’élégant mais elle a le regard et le corps ambitieux. C’est une espèce de revanche des gens de la terre. Au cours d’un dîner où les rituels sont rejoués avec emphase sous l’autorité paternaliste du Prince, Angelica explose de rire à l’écoute des récits orgueilleux et grivois de Tancredi. Un rire aussi franc que vulgaire qui, une fois de plus, rompt la monotonie rituelle et annonce les changements à venir.

Face à elle, il fallait trouver son équivalent en termes de jeunesse, de fougue mais aussi de sérieux. Ce sera Alain Delon. Le personnage de Tancredi Falconeri est à la hauteur de celui du Prince. Jeune, ambitieux, promu à gouverner le pays, ou du moins à « faire de grandes choses », c’est d’abord un gamin exalté, pris dans la tourmente de l’histoire, un corps emporté et vif. C’est un jeune homme arrogant et superbe, qui fait se pâmer les femmes, qui martyrise d’amour sa cousine Concetta qui, peut-être, comme le croit le Prince, confond l’amour et la rêverie. Ce sera aussi plus tard, le grand traître de la révolution qui rejoindra les troupes royales, troquera sa chemise rouge contre l’uniformité du régiment de Cavalerie de Savoie. Comme Cardinale, Delon transpire la sensualité et l’animalité sans que pourtant il ne perde de sa superbe et de sa noblesse. Il est l’incarnation de ce qu’avait imaginé Lampedusa, le fils de cœur du Prince qui sait comment se comporter dans le monde et sur quel pied danser avec chacun. C’est lui d’ailleurs qui enseigne à son beau-père la manière dont il doit savoir se tenir en société. Les rapports entre le cinéaste et le comédien étaient, dit-on, compliqués et Visconti aurait mal supporté de le voir se volatiliser pendant le tournage au lieu de rester à répéter sa scène. On raconte aussi que Delon, à cause des exigences d’un Visconti tyrannique, ne put alors aller tourner Lawrence d’Arabie. Fascinés par le personnage du Prince de Salina, les historiens n’insistent jamais autant sur celui de Tancredi qui est pourtant tout aussi passionnant sans bien sûr posséder la profondeur, la sagesse du vieil aristocrate qui n’a pourtant que 47 ans. Alors que sa famille se signe à l’écoute des malheurs historiques, Tancredi sort de chez lui, prend les armes avec un sens de l’action qui ravit Fabrizio. Il a un vrai point de vue historique sur la transformation du monde, faisant même réfléchir et mûrir son oncle. Il s’extirpe de sa demeure familiale, quasi sépulcrale, et rejoint le cours du monde. C’est un personnage en mouvement. Après l’unification, en rejoignant les troupes de Savoie, Tancredi désormais installé, retrouve sa classe et les honneurs de son rang. Il se range donc pour perpétuer sa lignée et dénature en même temps le sens premier de la révolution. D’ailleurs au cours du bal, quand le prétentieux colonel Pallavicino raconte qu’il a abattu les soldats qui ont refusé de déposer les armes, tout en rendant ainsi service à Garibaldi lui-même, Tancredi approuve sans manifester aucune compassion. Après la révolution, il est à son tour devenu un politicien pragmatique, aspiré à son tour par la spirale du temps qui égratigne le cœur des hommes. Tancredi comprend son oncle instinctivement et a le même le panache d’oser lui dire alors que son bienfaiteur regarde un tableau mortifère de Greuze « Mon oncle, tu courtises la mort. » On peut ainsi voir en Tancredi un double rajeuni de Salina et peut-être une projection de Visconti lui-même. Delon, sublime avec sa petite moustache, exalte le rôle tant par sa grâce, sa beauté, que ses manières toujours impeccables. Recouvert d’une œillère, il peut prendre plusieurs visages, celui du jeune révolutionnaire et, plus tard, du cynique tout entier abandonné à l’honneur de son rang.

La question qui hante tous spectateurs qui découvrent Le Guépard est de savoir quelle part de Luchino Visconti se cache sous la stature féline du Prince de Salina. Pour l’incarner, Visconti avait abord pensé à Marlon Brando avant de choisir Burt Lancaster, alors au sommet de sa gloire. Visconti soumet l’ancien acrobate à un régime terrifiant pour lui rendre la stature gracile du Prince de Salina mais aussi pour en faire son propre double. Lors de la première scène de danse, Lancaster s’était plaint de souffrir aux genoux. Visconti s’en moqua royalement et quitta le plateau jusqu’à ce que le comédien se sente bien obligé de reprendre sa scène convenablement. Le cinéaste aurait voulu démontrer à la star que le seul maître à bord, c’était lui-même. Mais après ce petit incident, on raconte que débuta une vraie amitié entre les deux artistes. Burt Lancaster prit tellement au sérieux son rôle qu’il lut tous les livres qu’il put trouver sur l’époque reconstituée. On raconte également que le rôle le marqua tant qu’il resta l’ombre de Salina tout au long de sa vie, ayant découvert dans le Prince des choses et des manières qu’il ignorait sur lui-même. Que l’acteur athlétique de Vera Cruz, Trapèze et du Prisonnier d’Alcatraz, icône du cinéma hollywoodien, ait été choisi pour incarner ce prince sicilien, peut sembler étonnant. Pour le convaincre, Lancaster fit savoir qu’il avait lu le livre éponyme de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa et qu’il parlait italien, il l’avait appris quand il était soldat en Sicile pendant la guerre. Le cinéaste se décida après avoir vu Jugement à Nuremberg. Mais c’était à contrecœur, car le réalisateur était vexé que les producteurs lui imposent le choix de l’acteur principal. C’est donc sans chaleur que Visconti accueillit la star sur le plateau. Le torchon brûla entre les deux hommes pendant les deux premières semaines de tournage. Le comportement très dur de Visconti à l’égard de Lancaster poussa ce dernier à piquer une gueulante devant tout le monde. Visconti fut tellement impressionné par sa passion et sa sincérité qu’il changea complètement d’avis sur lui. A partir de là, les deux hommes développèrent une amitié sincère qui allait durer au-delà de ce film. Visconti l’engagera d’ailleurs de nouveau en 1974 pour Violence et passion.

Le trio Cardinale/Delon/Lancaster est l’un des plus stupéfiants, les plus extraordinaires qui soient. Rarement un couple aura autant figuré la jeunesse, la fougue, et la sensualité solaire, rarement un acteur aura autant incarné son personnage que Lancaster au point souvent de devenir le faciès du film dans l’imaginaire collectif. Le Guépard, c’est lui. La scène, au cours du bal, où les trois héros sont réunis autour du tableau de Greuze est d’une intensité remarquable, on sent le désir du vieux Prince poindre quand Angelica s’approche pour l’embrasser. Cette jeune femme, désormais l’épouse de son neveu, est l’incarnation de la jeunesse et de la beauté. Comment d’ailleurs à cet instant ne pas penser au couple de Mort à Venise, au jeune et sublime Tadzio ? Elle est là, devant son protecteur toujours « vigoureux » comme il le dit lui-même au Père Pirrone tandis que Tancredi sent le désir et la mélancolie envahir l’âme de son oncle. En sueur, le jeune homme regarde en réfrénant sa jalousie ce couple improbable, sur le point de danser une ultime valse pour l’éternité.

Après Senso, Le Guépard complète la réflexion de Visconti sur l’unité italienne. Une phrase prononcée par Tancredi lors de sa première visite au Prince éclaire le sens profond du film « Si nous voulons que tout reste comme avant, il faut que tout change. » Visconti partage avec Lampedusa et le Prince de Salina l’idée que rien ne change vraiment en Italie. Ils ont la même vision pessimiste d’un certain transformisme immobile. S’il y a d’apparents bouleversements de modes, si Le Guépard sonne le glas de l’aristocratie féodale, jamais les événements ne permettent aux classes populaires d’accéder à leur liberté. Chez Visconti, la lutte des classes échoue toujours. Sur ce point, le cinéaste poursuit une réflexion engagée depuis longtemps depuis ses premières rencontres avec Jean Renoir et dont sa période néoréaliste fut l’expression. Visconti s’apparente au Prince de Salina autant dans ses manières, son art de vivre, que dans sa sensibilité. Sans doute ont-ils aussi la même manière d’afficher leur ironie à propos de tout par pudeur pour leurs propres malheurs. Le Prince représente un certain idéal aristocratique, c’est un être de valeurs, souvent plongé dans la réflexion, qui comprend ce qui se trame dans l’histoire et choisit de s’en accommoder par quelques tours de passe-passe. Salina regrette la disparition d’un monde que Visconti va vouloir le temps d’un film ranimer mais aussi immortaliser. Salina est l’image vibrante même d’un monde disparu dont certaines valeurs ancestrales ne seront jamais supérieures à celles du présent. C’est l’une des raisons pour lesquelles le film surpasse le roman, c’est par la vie qui s’y écoule dans les veines du grandiose Don Fabrizio, par ce mouvement incessant entre l’action et la réflexion. Visconti se montre très précis quant à l’histoire de l’unification italienne. Sont ainsi évoquées dans le film quelques dates importantes comme l’expédition des Mille, l’intégration des troupes révolutionnaires dans l’armée régulière et l’édification du nouveau parlement turinois. Rien que les événements évoqués concentrent un grand nombre d’enjeux du roman : la maison de Savoie qui remplace la dynastie bourbonnaise et le fait que la bourgeoisie à son tour devienne la nouvelle force politique du pays. Le point de vue « sicilien » du film est par ailleurs plus complexe et rejoint plus profondément les doutes métaphysiques du Prince sur le temps qui passe et la vanité humaine, les Siciliens sont écartés des événements, manipulés par les politiques. D’ailleurs, le plébiscite est filmé comme une farce. Don Calogero est sans cesse interrompu par une fanfare mal préparée, et l’orgueilleux Don Ciccio explique que son vote n’a pas été comptabilisé. Bref, le plébiscite à Donnafugata ressemble à une blague grotesque. Ainsi, ce qui se passe, malgré le sang versé, malgré les changements politiques, n’interfère que très peu sur la vie dans l’île. Rien ne semble avoir changé et rien ne changera jamais en Sicile comme l’expliquera Don Fabrizio en refusant son poste de sénateur. Visconti filme cet immobilisme vers la fin du film. On voit des paysans dans la rue puis d’autres paysans en train de sarcler dans les champs. Par un fondu enchaîné le bal apparaît. Cérémonie grandiose où dansent les nantis tandis que toujours les mêmes hommes continuent de sarcler. Le sarclage est l’image même de l’exploitation des paysans siciliens. Bref, la révolution n’aura rien apporté aux peuples laborieux comme l’a toujours montré et filmé Visconti depuis ses débuts néoréalistes. Mais Visconti montre aussi au cours de la séquence où Salina refuse les propositions politiques de Chevalley que certains aristocrates, hommes d’une immense valeur morale, ont contribué à la stagnation de l’Italie en refusant de prendre part aux affaires du pays.

Sur l’aspect décadent ou proustien, les exégètes se sont bagarrés durant de nombreuses années et c’est faire honneur au film que de dire qu’il est assez chargé de sens à chaque plan, à chaque geste, à chaque mouvement de rideaux, pour éconduire ceux qui chercheraient en vain à les épuiser tous. Mais nous parlerons plutôt à propos de Salina de figure idéale et mélancolique. Il incarne une forme d’excellence aristocratique, un esprit éclairé qui d’ailleurs regarde les astres éternels, les figures mathématiques, sait prévoir les événements indubitablement. Dans le roman, Lampedusa insiste sur le fait que le Prince a gagné quelques honneurs en tant que scientifique. Ce qui paraît expliquer l’empressement qu’on lui fait à vouloir lui donner un poste de sénateur. Et Don Fabrizio prévoit les événements, sent comment le vent tourne, de quelle manière se ranger sans qu’il puisse intervenir sur le cours des choses. Il peut à la limite, en autorisant le mariage de son neveu avec la fille de Don Calogero, épouser le cours des événements sans pour autant jamais arrêter le cours des choses. La mélancolie du Prince vient de cette certitude que rien ne peut arrêter le cours du temps, que son vieil ordre aristocratique n’aura jamais été l’allié du temps qui passe. De la même manière que le Prince sent et voit le monde changer, de la même façon qu’il ruse pour se couler dans le moule de l’histoire, Visconti a voulu reconstituer une époque, une civilisation disparue, un monde ancien dont il est ici le dépositaire, le peintre, l’archiviste. C’est ce qui explique le faste de cette reconstitution, son acharnement maniaque à retrouver les objets, les détails du passé. Réinventer ce monde est un acte de foi dans le cinéma qui peut enfin immortaliser une époque que les caméras n’ont pu enregistrer. Ainsi, il ne faudrait pas voir dans l’ahurissant bal, un caprice aristocratique mais plutôt la légitimité de la démarche historique, anthropologique d’un descendant d’une des plus vieilles et illustres familles milanaises. Le bal clôt le film et bien entendu achève une époque. C’est donc une apothéose, le dernier grand faste aristocratique avant la victoire finale des bourgeois, des Don Calogero Sedara et des siens. En réinventant cette fête somptueuse, Visconti tire le rideau sur un ordre disparu. Le roman s’achevait sur l’image du fameux chien Bendico empaillé qui, jeté d’une fenêtre, prenait dans sa chute la forme d’un guépard avant de s’écraser au sol en « un petit tas de poussière livide. » Visconti et ses scénaristes choisissent de s’arrêter au bal, d’y concentrer tous les changements idéologiques, symboliques survenus dans la société italienne au début des années 1860. Luchino Visconti a donc le désir de placer sa caméra à l’époque, dans la vie. Il lui faut donc redécouvrir les bases historiques, économiques et sociales du drame en devenir. Pour le bal, on fit donc rouvrir le vieux Palais Gangi de Palerme. Visconti choisit comme figurants les plus beaux fleurons de l’aristocratie palermitaine, parmi lesquels le fils adoptif de Lampedusa. On fait venir 20 électriciens, 120 couturiers, 150 artisans chargés des décors, auxquels il faut ajouter les coiffeurs, les maquilleurs que l’on installa au rez-de-chaussée. La canicule cet été là nécessite l’installation d’un système d’air conditionné, insuffisant toutefois pour que l’on puisse tourner avant la nuit. La séquence du bal s’étale sur 48 jours de tournage, de sept heures du soir à l’aube. Visconti passait tous ses figurants en revue, vérifiant le moindre détail, la moindre anicroche. On raconte que la coiffeuse de Cardinale aurait fait une dépression nerveuse après le tournage. On apporte des quintaux de fleurs, envoyés chaque jour par avion de San Remo. Il fallait que tout soit authentique, des sels aux parfums employés. On raconte que les figurants, entre les prises, épuisés, tombaient comme des mouches. Toutes les heures, il faut remettre de nouvelles chandelles aux lustres, remplacer les bougies qui fondent comme neige au soleil. On dispose de la lingerie un peu partout pour pouvoir changer les figurants qui à force d’attendre suent jusqu’au sang. Une maniaquerie qui, bien entendu, culmine au cours du bal mais traverse tout le film. Ainsi pour les scènes de bataille, on sélectionne avec minutie chaque figurant selon le type morphologique de chaque région dont ils sont censés venir.

Le film a été tourné durant les onze semaines les plus chaudes de l’année en Italie, à Rome et Palerme. Claudia Cardinale raconte que le corset qu’elle portait était si serré que Burt Lancaster pouvait encercler sa taille avec ses mains. Elle étouffait littéralement à cause de cette tenue, qui la serrait tellement que sa peau fut recouverte de bleus ! Le tournage dura sept mois, mettant Alain Delon en retard pour son prochain film Mélodie en sous-sol, qui débuta sans lui. La merveilleuse scène de bal s’étire sur toute la dernière demi-heure du film. Elle montre des femmes s’éventant sans cesse à cause de la chaleur étouffante. Visconti voulait que ses figurants souffrent vraiment de la chaleur pour rendre la scène la plus réaliste possible. La séquence du bal, d’une durée approximative de cinquante minutes, éblouit et émeut toujours cinquante ans après avoir débuté. L’instant où Le Prince danse avec Angelica fait ressentir à la fois l’éphémère du présent, la nostalgie du temps perdu, la jeunesse un instant retrouvée, la beauté et la noblesse pures enfin réaccordées avant la chute, la souillure inguérissable provoquée par les « hyènes et les chacals » comme Don Calogero. Dans chacun des films de Visconti, les personnages sont pris dans un mouvement du monde qui les éloigne de l’idéal. Ici, pendant un instant, tout a été réconcilié une dernière fois. Comment oublier ce moment où Don Calogero s’extasie sur les richesses du Palais et où le Prince lui rétorque que « rien ne surpasse la beauté de nos deux enfants. » Cette réplique que Visconti aurait pu traiter avec une certaine violence pour rendre encore plus vulgaires les aspirations de Don Calogero, le cinéaste la traite avec une douceur et une affection extrêmes. Au cours de cet instant où l’aristocratie bat encore de ses derniers feux, Don Fabrizio ne peut s’abandonner à ses passions, à sa rancune. Ainsi, Visconti dirige Lancaster en lui donnant à chaque réplique, même les plus cinglantes, toujours plus de noblesse. On pourrait analyser à l’infini sur le sens dissimulé entre chaque scène, sous chaque lever de rideau brodé et transporté par la brise estivale. On pourrait scruter chaque personnage, du symbolique chien Bendico aux origines paysannes de l’incroyable et fort comique père Pirrone et qui sert à montrer le poids exact de la religion dans cette société, de l’orgueilleux Don Ciccio (Serges Reggiani), à la passive Concetta. Mais ce serait comme regarder de plus près chaque tableau, chaque portrait, chaque mosaïque, chaque bouquet de fleurs qui hantent les grandes demeures réinventées du film.

Le Guépard un sommet de beauté pure et d’éternité, une manière de faire revivre et danser les hommes à tout jamais.

« il faut que tout change pour que rien ne change »

LUCHINO VISCONTI 1906 – 1976

14 FILMS – 33 ANS DE CARRIERE

Descendant de la famille noble, Luchino Visconti est considéré comme l’un des réalisateurs les plus importants du cinéma européen. Issu d’une famille aristocratique italienne, il est l’un des fondateurs du néoréalisme italien avec le film Ossessione en 1943. Ses films sont consacrés à la beauté, la décadence, la mort et l’histoire européenne et en particulier le déclin de la noblesse et de la bourgeoisie.

Un serpent à tête de dragon, surmontée d’une couronne, avalant un bébé…S’il fallait chercher une scène primitive au cinéma de Luchino Visconti, peut-être serait-ce dans cette image terrifiante, figurant sur les armoiries de sa noble famille, qui régna sur le duché de Milan, qu’on pourrait la trouver. Allégorie d’une puissance politique sans merci, se nourrissant du sacrifice des plus faibles, ou visage de la passion dévorante et mortifère consumant les âmes, le blason familial des Visconti, quel que soit le sens symbolique qu’on lui donne, semble avoir hanté la plupart de ses films, d’Ossessione (1943) qui, avant Rome ville ouverte de Rossellini, signait l’acte de naissance du néo-réalisme italien, à son dernier opus L’Innocent (1976) drame déchirant adapté d’un roman de D’Annunzio, où il était justement question d’un bébé sacrifié sur l’autel d’une jalousie despotique et destructrice. Mais peut-être est-ce le personnage de Visconti lui-même, parrainé par ce monstrueux emblème héraldique, qui en porte surtout les stigmates. A l’image de cette fabuleuse chimère, dont on pourrait dire, au fond, qu’elle se dévore elle-même, Visconti est un être hybride, un diamant moiré d’ombres et de lumières aux multiples facettes. Une vie entière se dessine, qui semble pétrie de contradictions. Esthète de la haute noblesse milanaise, vivant comme un prince de la Renaissance dans sa somptueuse villa romaine peuplée d’œuvres d’art, il n’en est pas moins compagnon de route du Parti communiste italien, épris de vérité et de justice sociale. Auteur rigoureux de tragédies réalistes au trait charbonneux La terre tremble (1948) Rocco et ses frères (1960) décrivant l’âpre condition de vie des pêcheurs du Mezzogiorno ou l’exil d’une fratrie montant vers le nord pour trouver du travail, il est également le cinéaste de la démesure, peignant de couleurs chatoyantes d’amples fresques historiques, baroques et décadentes dans des décors fastueux comme le Risorgimento et l’unification italienne dans Senso (1954) et Le Guépard (1963) d’après le roman de Tomasi di Lampedusa, l’avènement du IIIe Reich dans Les Damnés (1969) la vie de Louis II de Bavière dans Ludwig (1972).

1954

Son caractère reflète ses sautes d’humeur…Metteur en scène tyrannique dressant à la baguette ses comédiens comme ses chevaux de course et piquant des colères homériques sur les tournages, il s’avère aussi un formidable directeur d’acteurs, révélant chez les plus aguerris, des éclats insoupçonnés de leur talent, ce sera le cas de Burt Lancaster, rompu aux rôles de cowboy athlétique à Hollywood, mais qui, sous sa patte, se révèlera un inoubliable prince Salina, mélancolique et altier. Il sera aussi un pygmalion généreux et aimant, propulsant la carrière de ses jeunes créatures, qu’elles se nomment Alain Delon, Romy Schneider, Claudia Cardinale ou Helmut Berger, dont il fut également le mentor et l’amant…Il avait un ego très fort et son homosexualité n’appartenait qu’à lui. Elle n’était ni cachée ni exhibée. C’était un fait, un point c’est tout. De même il n’avait aucun complexe par rapport à ses origines aristocratiques et sa fortune personnelle, mais il avait un impératif dans la vie le travail. Perfectionniste jusqu’à l’obsession, irascible, sûr de son génie, le comte Luchino Visconti di Modrone a l’arrogance de sa caste, cette aristocratie éclairée dont il a conscience d’être l’un des derniers représentants. Pourtant les vainqueurs ne l’intéressent guère, si ce n’est leur chute, et c’est alors avec empathie que son regard se pose sur les perdants, les destins brisés et les âmes solitaires. Insupportable et tempétueux, son caractère est ainsi tempéré, jusqu’à la contemplation, par une sensibilité exacerbée, nourrie de ses lectures…Dostoïevski, Thomas Mann et surtout Marcel Proust, l’écrivain gémellaire, qu’il rêvera toute sa vie de porter à l’écran. Comme pour l’auteur de la Recherche, la figure majeure qui traverse l’œuvre viscontienne, c’est la mère, feu central de la famille, où se cristallisent toutes les névroses. De la mamma populaire incarnée par Anna Magnani, rêvant d’un destin de star de cinéma pour sa petite fille dans Bellissima à l’évocation proustienne de sa propre mère, à travers la démarche princière de Silvana Mangano, évoluant avec grâce dans les salons du Grand Hôtel des Bains dans Mort à Venise, en passant par la dominatrice incestueuse des Damnés et la femme adultère de L’Innocent, Visconti semble décliner et sublimer toutes les facettes de la figure maternelle, cherchant à recomposer, à travers ces divers portraits, celui de sa mère, Carla Erba, femme lettrée au tempérament volontaire qui transmettra à son fils la liberté de mœurs après avoir pris de nombreux amants, elle quittera le domicile conjugal, l’amour de la musique, de l’art lyrique, et de la beauté sous toutes ses formes.

« Né avec l’odeur de la scène dans les narines », selon ses propres termes, Visconti, ayant sa loge à la Scala de Milan, poussera la passion des planches jusqu’à devenir lui-même metteur en scène de théâtre et d’opéra, dépoussiérant le genre par ses dramaturgies incarnées, portées par une Maria Callas incandescente dont il va complètement transformer le jeu et révéler la puissance dramatique. En revanche c’est à Renoir, son maître le seul, qu’il doit sa première incursion dans le cinéma. Homme à tout faire et aide-costumier dans Une partie de campagne, le jeune aristocrate milanais se découvre communiste à son contact. Anti-fasciste et résistant, la pellicule sera désormais sa page blanche, où il se fera le témoin des injustices et des tumultes de l’Histoire. Auprès du « Patron », la leçon de cinéma devient une leçon de vie, même si l’on peine parfois à déceler cette influence dans l’ampleur tragique et opératique des films de Visconti. Exalter la jeunesse et la beauté à travers la tragédie, la souffrance, le sacrifice, la passion christique telle la figure sainte et martyre de Delon dans Rocco et ses frères, sacrifiant son avenir pour sauver le frère réprouvé, et restaurer l’union de la famille atomisée par l’exil. Contempler avec nostalgie les derniers feux d’un monde finissant, dont l’éclat raffiné marque également la déliquescence et le pourrissement à l’œuvre autre thème proustien emprunté au Temps retrouvé, dont Le Guépard s’inspire, notamment dans la fameuse scène du bal, tant par sa dilatation temporelle que par le regard mélancolique du prince Salina sur sa jeunesse enfuie. Se confronter à la noirceur d’une époque, aux crimes et perversions sexuelles, comme métaphores du chaos politique et social dans Les Damnés ou dans Violence et Passion. S’abîmer et s’abandonner à la beauté mortifère dans Mort à Venise…C’est en étirant le temps et les plans à l’extrême, que Visconti traduit à l’écran la mélancolie sourde qui enténèbre la splendeur irradiante de ses images…

Hanté par la mort, oui mais vivant et vibrant le contraire de l’académisme désuet des films à costumes, auquel une approche superficielle voudrait le reléguer, le cinéma de Luchino Visconti n’aura cessé de constater les débris d’un monde qui s’écroule, comme si filmer, pour lui, c’était évoluer sur un champ de ruines. « Trop tard ! », répète Farley Granger dans Senso. Trop tard aussi pour le prince Salina. Son temps, et avec lui celui des guépards, des lions et des nobles élégances, est désormais compté. Le corps voluptueux de Claudia Cardinale ne lui sera offert que le temps d’une valse. Mélancolie proustienne et regard nostalgique, dont La Porte du Paradis de Cimino, Le Parrain de Coppola et Il était une fois en Amérique de Leone, sauront se souvenir. Fascinée par la transgression, le mal et l’interdit, toute l’œuvre de Visconti, en somme, n’aura cessé de faire remonter à la surface de décors sublimes, les eaux marécageuses de l’âme humaine. Ce lac noir où la passion morbide des individus vient s’échouer contre les heurts et le tourment de l’Histoire…

Poser les yeux sur la beauté, c’est déjà poser les yeux sur la mort…