Dès 1920, il crée ses premiers films. C’est l’âge d’or du cinéma muet, Chaplin est une star. Keaton, à moins de 30 ans lorsqu’il joue et réalise ses plus grands long métrages. Sa carrière de cinéaste est fulgurante et brève entre 1924 et 1928 avant d’être détruit, privé de sa liberté créatrice par la Metro-Goldwyn-Mayer avec laquelle il signe un contrat fatidique en 1928 contre l’avis de Charlie Chaplin. Buster Keaton n’aura plus jamais les moyens d’exposer son génie.

Keaton ne sera plus Keaton…

1930…Après son dernier chef-d’œuvre, The Cameraman, il est mis à l’écart des studios et plonge dans la dépression et l’alcool. Buster Keaton ne fait plus que des films contrôlés voire corrigés par les producteurs, il n’est plus réalisateur mais simple faire-valoir, sur l’écran et à l’affiche. On le retrouve parfois dans de petits rôles…Il joue au bridge dans Boulevard du crépuscule de Billy Wilder avec un autre rescapé du muet, Erich von Stroheim. Chaplin fait appel à lui pour Les Feux de la rampe, où les deux stars du muet en vieux clowns vieillissants offrent quelques scènes bouleversantes. En 1955, un collectionneur américain, commence à rassembler les films de Buster Keaton et contribue à la rediffusion de ses meilleurs films au début des années 1960. James Mason, découvre dans la buanderie quelques négatifs de courts et longs-métrages. Le Mécano de la « General », Sherlock Junior, La Croisière du Navigator ressortent et connaissent un très grand succès auprès du jeune public. De jeunes réalisateurs comme Richard Lester s’entêtent à retrouver les négatifs originaux pour pouvoir toucher un nouveau public. Buster Keaton reçoit un Oscar en 1960 pour l’ensemble de sa carrière. Il meurt en 1966 à 70 ans.

Dès l’âge de trois ans Buster Keaton est sur la scène du Music-Hall avec ses parents. Les trois Keaton vont bientôt se produire dans un spectacle très violent ou le père assigne à l’enfant le rôle d’un objet, d’un projectile lancé à toute volée dans les décors ou sur les spectateurs. Buster » la serpillière » prend des coups insensés, est assommé un jour contre un mur de briques mais finit toujours par s’en sortir plus ou moins indemne. En 1917, déjà célèbre pour ses performances d’acrobate, il quitte ses parents et le Music-Hall, rencontre Roscoe Arbuckle, « Fatty », acteur très populaire à l’époque, avec lequel il fait ses premières armes au cinéma. Buster Keaton, c’est un physique et un imaginaire, un cascadeur et un poète. C’est un corps d’une plasticité et d’une élégance inouïe, avec des prises de risques insensées dans des cascades extrêmes. Keaton est acteur, auteur, metteur en scène, d’une inventivité cinématographique d’avant-garde saluée par les Dadaïstes. Entre réalisme et fiction, visage impassible mais regard vif, Keaton le bouc émissaire, toujours aux aguets, affronte l’hostilité d’un univers cataclysmique pour briser sa solitude et trouver une place aussi modeste soit-elle dans un monde qui le rejette. De chutes en poursuites spectaculaires le petit homme va aux limites des capacités humaines et frôle le fantastique.

LA CROISIERE DU NAVIGATOR 1924 – 60 minutes

Au générique du Navigator, « Directed by Buster Keaton and Donald Crisp »…Comme pour d’autres films « de » Keaton, on ne saura jamais exactement qui a fait quoi. Dans ses mémoires qu’il n’a d’ailleurs pas écrits lui-même…Keaton raconte qu’il avait engagé Crisp pour mettre en scène les épisodes dramatiques, mais celui-ci avait la mauvaise idée de vouloir diriger aussi, alors qu’il n’avait aucun sens du timing, les séquences comiques. Keaton n’en dit pas plus, mais, selon certaines sources, une fois le tournage officiellement « terminé », il ne se priva pas, libéré de son envahissant coréalisateur, de faire un certain nombre de reshoots. Où il apparait, une fois de plus, que l’histoire en général et l’histoire du cinéma en particulier ne sauraient être des sciences exactes. Quelques mots sur une des plus célèbres séquences du film, celle du canon…Keaton veut se servir d’un petit canon bizarre pour défendre le bateau contre les indigènes. Il arrive sur le pont en le traînant par une ficelle comme un jouet. Il le charge soigneusement et le met à feu et en s’éloignant, il accroche son pied à la ficelle par laquelle il le tirait tout à l’heure. Le canon le suit. Il s’en aperçoit et cherche désespérément à se défaire de cet encombrant et dangereux “toutou”. Les indigènes surgissent derrière Keaton au moment où le coup part, Buster, en se baissant, évite le projectile qui terrorise les naturels, qui s’enfuient.

Ce gag s’inscrit dans un schéma keatonien traditionnel que Lebel résume ainsi…

1. Affirmation d’une intention de Keaton,

2. Négation du projet keatonien par les événements,

3. Négation de la négation. Keaton finit par réaliser son projet et déployer son action, mais sur un autre plan, à un niveau supérieur.

Inutile d’épiloguer ici sur l’effet comique produit par cette négation de la négation, ou, pour dire les choses très simplement, par ce retournement. Compte tout autant, sinon plus, le fait qu’il nous fait passer à un niveau supérieur. Cette scène du canon est filmée et interprétée de telle sorte que, lorsque Buster se baisse, nous ne savons pas exactement s’il le fait exprès ou s’il le fait parce que, tout bêtement, il tombe. Or, c’est cette ambiguïté qui est passionnante. Buster doit, certes, constamment se battre contre l’hostilité du monde qui l’entoure, mais c’est ce monde qui l’entoure qui lui fournit aussi les ressources qui lui permettront de survivre. Le comique keatonien n’est pas seulement comique, il est aussi, très souvent, cosmique. La Croisière du Navigator peut ainsi être vu comme une double métaphore. Celle de l’histoire des États-Unis, au moins celle de leurs origines, écrite par des exclus de la société qui surent, pour reprendre une expression de Lyndon Johnson le successeur de Kennedy…« faire de leur désespoir une opportunité ». L’autre métaphore est tout simplement celle de l’histoire de l’humanité. Le coup de génie du Navigator est de nous offrir des héros qui représentent le sommet de la civilisation, puisque, nantis, ils n’ont aucun effort à faire…Buster a un Butler qui lui choisit chaque matin les vêtements qu’il doit mettre. Mais ces nantis sont précisément si « civilisés » qu’ils ne savent absolument rien faire, Buster est littéralement incapable de se faire cuire un œuf et sa dulcinée ignore qu’il faut moudre les grains de café si l’on veut en tirer le breuvage qu’on lui sert chaque matin. Et si le paquebot sur lequel ils se trouvent représente un haut degré de technologie, il n’est rien d’autre, du fait de leur ignorance, qu’une île à la dérive où il convient de tout réinventer. Tous deux sont, des réincarnations d’Adam et Ève. Ce qui rend leurs aventures drôles, c’est qu’elles se déroulent dans un laps de temps relativement restreint. La Croisière du Navigator n’est rien d’autre que le film de l’histoire de l’humanité passé à l’accéléré. C’est la raison pour laquelle on a parlé à juste titre de poésie à propos de Keaton. La création chez lui consiste, à travers les images, à transformer ses rêves en réalité, mais c’est bien ce que les hommes s’efforcent de faire depuis des siècles et au fil des siècles, avec, pour rester dans le registre marin, les moyens du bord.

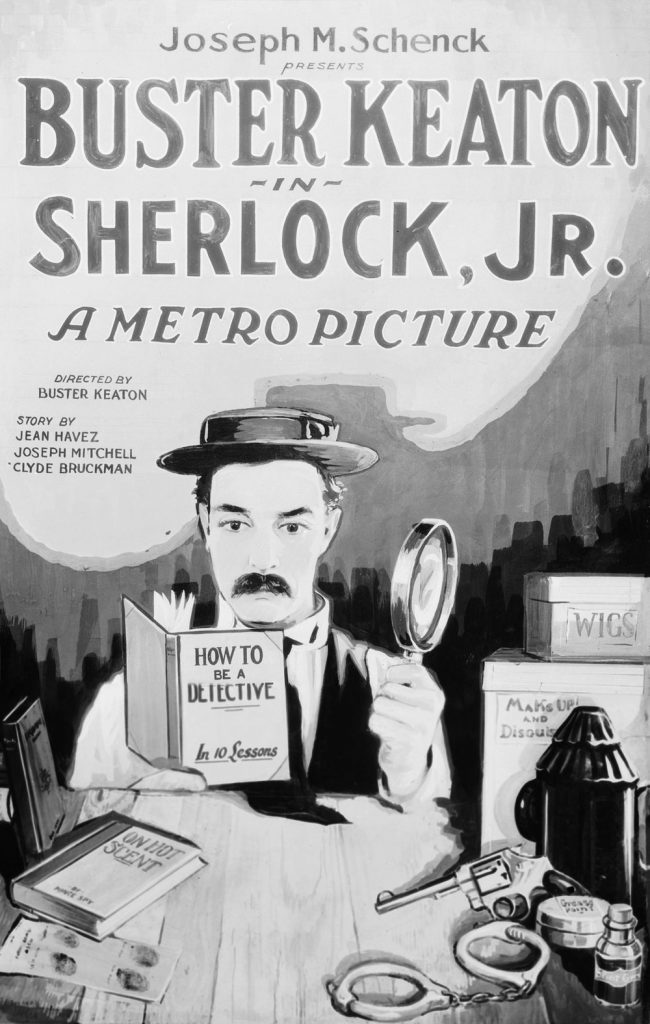

SHERLOCK JUNIOR 1924 – 44 minutes

Un projectionniste de cinéma, amoureux de la fille de son patron, est brutalement rejeté par celle-ci lorsque, victime d’une manœuvre d’un rival malhonnête, il est injustement accusé de vol. Dans sa cabine de projection, il s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les personnages du film qui se déroule sur l’écran et dont l’intrigue n’est pas sans rappeler ce que lui-même est en train de vivre dans la réalité. Avec Keaton comme avec tant d’autres au cinéma, il est parfois bien difficile de savoir qui a fait quoi dans le processus de création. Chez Keaton, technique et émotion ne sont pas loin d’être synonymes. L’habitude que nous avons prise depuis quelque temps de voir, du fait des ressources infinies du numérique, les fantaisies les plus inconcevables sur un écran, grand ou petit, risque de nous faire oublier et c’est peut-être cette injustice potentielle qui rend si acharnés les keatoniens à quel point Sherlock Jr. constituait en son temps, à bien des égards, un exploit. Le terme post-production ne recouvrait pas grand-chose car tout devait être imprimé directement sur la pellicule. Autrement dit, Keaton conduit réellement, sur un long parcours, une moto en étant assis, non sur la selle, mais sur le guidon, et si l’on veut à tout prix chercher un « trucage », il se niche dans la chute de l’autre passager du véhicule…Cascade que Keaton effectua lui-même, après avoir pris la place de son partenaire. Toutes les scènes n’étaient évidemment pas aussi dangereuses, mais elles n’en exigeaient pas moins des prouesses techniques de la part des opérateurs. Les multiples passages caméra, nécessaires, entre autres, pour un dédoublement de personnage, s’obtenaient avec de simples jeux de caches, mais ces bricolages tenaient du génie lorsqu’on songe qu’en plus, il fallait repasser le film à la même vitesse…Alors qu’il n’y avait, pour le faire tourner dans l’appareil, que la main de l’opérateur sur une manivelle. Bref, celui-ci devait savoir battre la mesure.

Ces aspects techniques ne relèvent pas uniquement de la rubrique « making of ». La ténacité qu’ils impliquent est une preuve parmi d’autres de l’importance de l’émotion chez Keaton. Elle rejoint, en effet, l’impassibilité légendaire de son personnage. Cette impassibilité au demeurant toute relative, car il convient de ne jamais oublier son regard n’est pas celle d’un indifférent, mais d’un résistant. Buster refuse de s’incliner devant l’adversité, que celle-ci prenne la forme de l’hostilité des hommes ou d’un déchaînement des éléments naturels. Ces aspects techniques touchent aussi au sujet même de Sherlock Jr., puisque nous nous trouvons, bien avant La Rose pourpre du Caire et bien avant Last Action Hero, face à un film qui n’est autre qu’une proclamation de foi adressée au cinéma. Donc, accusé d’un vol qu’il n’a pas commis et rejeté par sa fiancée, le héros, aspirant détective, mais projectionniste de son état, s’endort dans sa cabine de projection pour oublier ses malheurs, mais le rêve qui s’ensuit n’est pas à proprement parler une évasion, c’est un compromis. Dans un plan fameux qui pourrait bien avoir inspiré une séquence du Vampyr de Dreyer, un double de Buster se détache du corps de Buster endormi et traverse toute la salle pour aller s’introduire dans le film projeté sur l’écran. Mais il ne se contente pas de se mêler aux personnages du film, il les remodèle en les remplaçant par les personnages qui l’ont rejeté dans la réalité et, devenu dans ce rêve détective à part entière, il résout brillamment une affaire de vol assez semblable à celle qui lui a valu d’être accusé et sauve la vie de l’héroïne. C’est, pour reprendre une expression employée par Proust à propos de Nerval, « le rêve d’un rêve ». Mais, évidemment, on devine à quel point le réveil va être douloureux. Eh bien, on devine mal ! Pendant qu’il dormait, la fiancée a mené elle-même son enquête et a identifié le vrai coupable. La réalité a, d’une certaine manière, fait écho au film rêvé ou, comme disent les Anglais, life imitates art. On ne saurait, bien sûr, sous-estimer le comique des divers quiproquos et acrobaties qui ponctuent les deux « niveaux » du film, mais ce comique a tôt fait de rejoindre ici le fantastique et, si nous évoquions Nerval, c’est très logiquement que certains commentateurs ont pu aussi voir en Buster un fils spirituel d’Edgar Poe, Sherlock n’étant d’ailleurs lui-même qu’un disciple du Dupin de La Lettre volée ou de Double Assassinat dans la rue Morgue. Dans tous les cas, la réalité se voit contrainte de se défaire de son masque face à la force de l’imagination. Et si cette révélation-confusion, si ce jeu poétique est aussi convaincant dans les films de Keaton en général et dans Sherlock Jr. en particulier, c’est parce que, comme nous l’avons dit, le public sait, ou tout au moins sent que le comédien Keaton a littéralement réalisé l’impossible. En conduisant une moto, comme nous l’avons dit, assis sur le guidon, en étant filmé à l’intérieur de véritables décors et non devant un blue screen ou un écran vert quand son personnage, tout en demeurant parfaitement immobile, voit le paysage se métamorphoser autour de lui…Bien sûr, il convient de saluer chaque jour la manière dont la technologie moderne arrive à nous faire prendre des illusions pour des réalités, mais Buster Keaton, qui, il y a un siècle, devait faire avec les moyens du bord, faisait peut-être mieux encore…Il métamorphosait, pour le plus grand plaisir du spectateur, la réalité en illusion.

LES FIANCÉES EN FOLIE 1925 – 72 minutes

Seven Chances par Nicola Brarda

Jimmy, partenaire associé d’une firme de courtiers sur le point de faire faillite, reçoit la visite d’un notaire venu lui annoncer qu’il héritera de son grand-père la coquette somme de sept millions de dollars, à condition toutefois d’être marié d’ici le jour de son vingt-septième anniversaire, à 19h. Coïncidence, son anniversaire a lieu le jour même, et la nouvelle lui fournit l’occasion de se déclarer à Mary, la femme qu’il aime. Mais quand un quiproquo pousse cette dernière à refuser sa demande, Jimmy doit trouver à son cœur une autre élue et il a jusqu’à sept heures. Le film débute avec Jimmy en compagnie de sa bien-aimée, et d’un petit chiot. Le tout précédé d’une notice qui nous apprend que Jimmy veut déclarer sa flamme à Mary. D’un tableau l’autre, les saisons défilent, le chiot se mue en un épagneul, et Jimmy, décidément aussi amoureux que timide, continue à « vouloir déclarer son amour »…Cette ouverture initiale nous restitue Buster Keaton dans son rôle classique d’amoureux sensible et timide. Dans le même temps, elle exploite un comique bien rodé, s’appuyant sur le contraste entre le caractère hésitant du protagoniste et l’urgence de la situation. Le film déroule ainsi une suite de quiproquos savoureux, depuis la fuite du protagoniste et son associé devant le notaire qui veut leur annoncer l’heureuse nouvelle, jusqu’à la fâcherie de la fiancée qui pense que Jimmy lui demande sa main uniquement pour empocher la somme de l’héritage. C’est bien connu, quand les timides agissent, la maladresse règne.

Si l’on reconnaît ici la patte de Keaton, son film semble du moins dans ses premières scènes se cantonner un peu trop sagement à un horizon d’attente bien précis, entre drôlerie, sensibilité et amourettes. Il n’en est rien et c’est toute la force du parti pris du réalisateur que de nous leurrer par cet équilibre initial, destiné à une implosion fulgurante. Car à mesure que l’heure tourne, Jimmy se voit contraint à des expédients de plus en plus poussés pour trouver sa promise. Il est d’abord accompagné par son associé et le notaire dans un club où il fait sa demande à toutes les femmes qu’il rencontre, avant mesure extrême que ses deux acolytes décident de passer une annonce dans le journal, annonce qui cause l’arrivée dans l’église d’une foule de femmes en robe de mariées prêtes à s’arracher leur futur époux millionnaire, et qui, une fois congédiées par le prêtre, poursuivent Jimmy à travers la ville avec des intentions peu amicales. L’urgence révèle son vrai potentiel, celui d’un formidable vecteur de transgression. Si les plans initiaux du film nous montrent un Keaton parodiant habilement la pantomime de la demande en mariage, la mise en scène va bien plus loin. Répétée sous toutes ses formes faite par un ami, jetée sous la forme d’un bout de papier à une table voisine, et même lancée depuis une voiture ladite demande fait l’objet d’une absolue désacralisation, jusqu’à se muer en une « proposition » oscillant entre le ridicule et l’indécence. Ce faisant, on quitte le cliché d’un film muet forcément innocent, voire naïf, au profit de situations cocasses qui offrent un précipité des tabous d’une époque. Ainsi de la scène où une jeune femme accepte d’épouser Jimmy et monte dans sa voiture, avant que sa mère ne l’attrape, ne lui enlève sa perruque et lui loge une poupée entre les bras, ou de l’effroi du protagoniste quand il s’aperçoit que la femme qu’il a suivi dans la rue est noire…De fait, le véritable ressort dramatique du film tient à sa temporalité totalement détraquée, l’action, initialement statique, subit une accélération qui prend des airs d’avalanche, à mesure que les péripéties s’enchaînent. Le dernier segment du film est ainsi consacré à la course folle de Jimmy pour échapper à la foule de ses assaillantes-soupirantes. Keaton y révèle l’étendue de son intelligence corporelle. Courir sur une colline puis descendre en s’appuyant à un sapin qui chute, s’agripper au crochet d’un treuil et y rester à vingt mètres de hauteur, dégringoler le long d’une dune de sable pour sauter la tête la première dans un fleuve, ces cascades témoignent, aux côtés d’un talent d’acteur, d’un génie purement physique. La légende veut que l’acteur tire son nom de scène, Buster, d’une chute monumentale dont il se serait tiré indemne sous les yeux ébahis de Houdini. De fait, c’est un virtuose de la cascade qui déploie ici son talent, le film finit par revêtir l’apparence hallucinatoire d’un cartoon, tant la plasticité du corps s’approche de l’élasticité du dessin. La force des gags et des chutes a quelque chose d’inaugural qu’on songe au moment où les femmes en furie passent devant un ouvrier en train de construire un mur, prennent chacune une pierre, et laissent l’ouvrier seul sur son échelle devant un mur désormais inexistant ou au moment où Keaton plonge dans un fleuve et en ressort avec une tortue accrochée à sa cravate. Tex Avery y verrait peut-être un précurseur. Le spectateur, pour sa part, y reconnaîtra sans doute l’enfance de l’art.

Fait étonnant pour un artiste du burlesque le plus physique, Les Fiancées en folie est l’adaptation d’une pièce de théâtre de David Belasco, remaniée par Roi Cooper Megrue. Au statisme du prologue, tragicomédie de l’empêchement amoureux, répondront les prouesses physiques de la course contre la montre sur laquelle se concentrera une portion plus importante de ce moyen métrage. À la crise d’expressivité du personnage, son incapacité à se déclarer en mots viendra pallier un registre de la virtuosité athlétique, un burlesque des corps où la psychologie ne passerait plus par le répertoire langagier mais sportif, dans une optique à proprement parler de survie, un art de la fuite. James a la langue qui fourche, comme d’autres se prennent les pieds dans le tapis. Revenu se déclarer, enfin, à Mary, la déclaration commence bien…Tant qu’il la fait se croyant seul sur un banc. La voit-il soudain à ses côtés qu’il s’empêtre dans une explication oiseuse dont elle retire des formules mal tournées, de sa grammaire ambiguë, le sens qu’il ne cherche pas à la marier elle mais n’importe qui. Il lui faudra, par de drôles d’aventures, finir par lui prouver son attachement à sa personne et non le caractère fonctionnel qu’elle prendrait dans un cadre matrimonial avec le fait qu’elle lui fasse indirectement toucher le gros lot. Le film est une réflexion très acerbe sur l’institution du mariage, la fonction économique de la logique matrimoniale, sur la manière dont elle déshumanise les rapports, trahit de nombreux intérêts. Ce serait une erreur de voir de la misogynie dans son double mouvement. Keaton ne pointe pas un tort personnel, mais institutionnel. Si James approchant, vraiment, n’importe qui, finit par s’emparer par inadvertance de la tête d’un mannequin dans une boutique, c’est sur lui que retombe cette incapacité à traiter les autres en personne. Seven Chances (le titre original), son chiffre empreint de religiosité, nous avons affaire au chiffre divin, dit aussi l’arbitraire de cette quête, hors du pavillon de devant chez Mary. Sept soit 4+3, l’arbitraire du coup de dé, le hasard qui fera bien ou en l’occurrence, mal les choses…Dieu comme enfant qui joue aux dés dans les matières importantes. Le parcours de James à travers la ville agit également comme un révélateur des tensions de l’époque, pas du tout arbitraires, elles, au vu de qui il ne prend pas en considération dans sa quête…La jeune femme assise à un banc qui s’avère lire un journal en yiddish, une passante noire. Ici le gag fondé sur « l’erreur » sur la personne ne charrie pas la charge gênante d’autres décisions révélant les impensés de l’époque, mais s’inscrit dans un geste critique. Ce ne sont pas elles qui sont à ce moment le dindon de la farce.

Plusieurs gags se construisent sur un malentendu, motivé par l’empressement du héros. Sans répit, il fonce, d’abord chez Mary, ensuite pour demander la main de sept malheureuses candidates plus ou moins sélectionnées au hasard…Finalement de la masse humaine des fiancées du journal qui, après avoir conflué individuellement vers l’autel, se retournent collectivement en une foule prête à la lapidation, où elles se transformeront, croyant à sa mort des suites d’une chute, en veuves éplorées. C’est le grand moment de virtuosité physique où Keaton se donne à plein. Les dangers mortels se multiplient, la rame du tram, le sommet d’une grue, le vide entre deux monticules, un éboulement de pierres à même un flanc de coteau dans une longue scène rajoutée in extremis au film, une grille de barbelés, un essaim d’abeilles. La fuite du mariage devient, au figuré, une question de vie ou de mort, mais également au sens propre. Le burlesque des débuts du cinéma se joue sur un risque physique réel, où le comédien acrobate peut bel et bien mourir ou se blesser…Keaton s’enorgueillissait à la fin de sa carrière de s’être cassé tous les os possibles. Ce risque objectif est ce qui rend pour le cinéaste si impérieux d’appréhender l’espace du cadre avec une extrême rigueur, pour y protéger autant que faire se peut l’acteur à savoir lui-même. Le film se construit sur une dialectique de l’immobilisme et de l’agilité, il n’est donc jamais meilleur qu’à prendre ses jambes à son cou. De sa solitude comme l’assoupissement dans une église encore vide, il est réveillé par le cauchemar de se retrouver noyé dans une masse. Personne et foule, individu et masse entrent ici dans un conflit où l’affirmation de soi, qui échoue à se faire par le langage, devra passer par la prouesse corporelle. Il y a un individualisme évident dans cette terreur de la masse, Keaton y répond par la réaffirmation d’une puissance, en l’occurrence héritée d’une enfance circassienne, mais il y a également un souci de l’autre. C’est parce que Mary ne veut pas compter parmi cette masse, être une prétendante parmi d’autres, qu’elle ne peut d’abord accepter la forme que prend la déclaration de James sans en être déshonorée. Il lui faudra lui fournir la preuve qu’il la considère comme une personne à part entière. Ce qu’il accomplira, paradoxalement, en exprimant son angoisse d’un mariage pauvre quand cette perspective sera la sienne pour un moment…« Il n’y a rien devant moi que l’échec et la disgrâce et tu comptes trop pour moi pour te laisser le partager.. »

Comme viennent le rappeler les inserts abondants sur de nombreux réveils et horloges, le problème de James, avant d’occuper un espace, tient à quoi faire du temps. Il passe une année à ne rien dire, puis gâche tout en quelques secondes. Cycle des saisons, chiot de l’ouverture qui devient molosse du dernier plan, déroulement d’une journée transformée en course contre la montre. Les autres problèmes découlent de cet écoulement inéluctable. Moyens de communication, le télégramme, la lettre, de transport des patins au cheval, chacune des fiancées a sa préférence quant au moyen d’arriver à temps à une cérémonie annoncée à la dernière minute, tirent ici leur précarité de ce qu’ils ne se font pas avec l’immédiateté qui pour Keaton résorberait les malentendus. Le fond paranoïaque de ce phobique de la masse humaine aime la technicité, croit en l’ingénierie. Si James finit sa fuite dans la nature, celle-ci ne lui réserve que de mauvaises surprises, le paysage a beau être splendide, il n’en reste pas moins un territoire de survie. S’il revient en vie, c’est à la civilisation et à un consentement, même relatif, à ses codes. On définit parfois, à tort ou à raison, le comique comme de la mécanique plaquée sur du vivant. Peut-être Keaton est-il si sérieux, impassible, du fait qu’il croit sérieusement à cette mécanique, que de fait elle le passionne, son film est un des premiers, sinon le premier, à utiliser, dans sa première partie, un Technicolor bichrome par soustraction. Si James pouvait se déclarer plus vite, si les choses n’échappaient pas si souvent à son contrôle…Si plus rien en somme n’était soumis aux caprices du temps (trop tard) et du hasard (tant pis), mais roulait comme sur des rails. C’est pourtant sa vulnérabilité à ces aléas qui le rendent, et en premier lieu aux yeux de l’aimée, finalement humain.

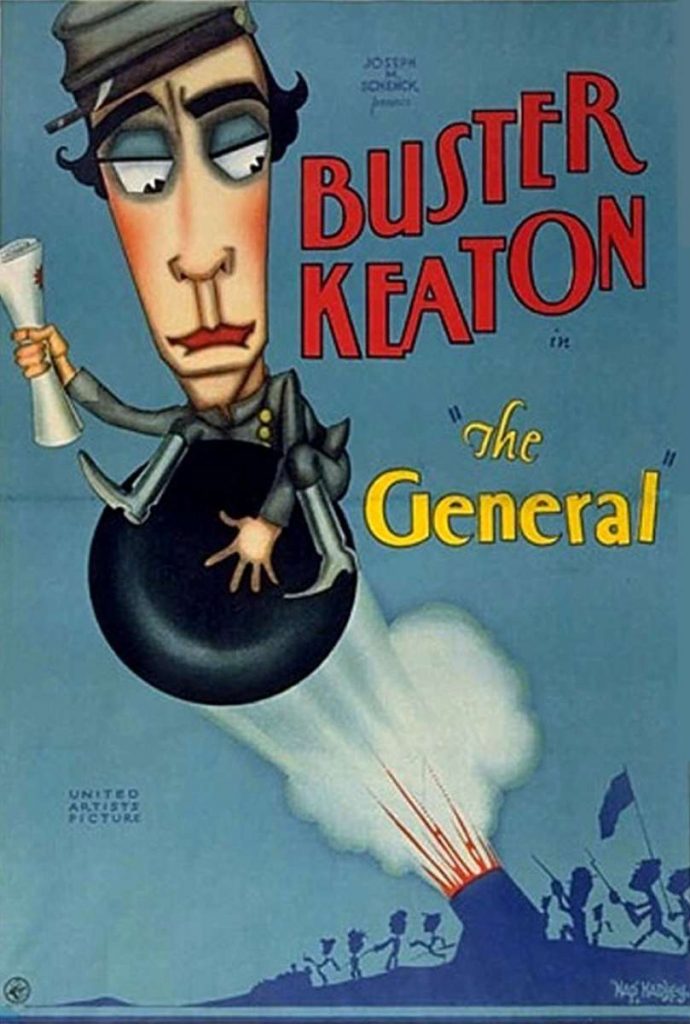

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE 1926 – 94 minutes

UN MACHINISTE AUX COMMANDES par Nicola Brarda

En pleine guerre civile, Johnnie, mécano de la locomotive La Générale, se partage entre son amour des trains et celui qu’il voue à sa fiancée, Annabelle. La guerre ayant éclaté, le père et le frère d’Annabelle se précipitent pour devenir conscrits. Johnnie en fait de même, mais, plus utile pour ses qualités de machiniste, il n’est pas recruté, sans qu’on lui en dise toutefois le motif. Après avoir perdu la face aux yeux d’Annabelle, le machiniste revient à son train-train habituel, jusqu’au moment où des espions nordistes volent sa locomotive pour saboter les lignes de communication. Bien décidé à retrouver la machine, Johnnie se lance à leur poursuite, ignorant qu’ils ont également capturé sa promise.

Héros malgré lui…Encensé après un accueil des plus timides à sa sortie, Le Mécano de la Générale fait désormais figure de monument du cinéma muet. Une reconnaissance qui rend justice à l’un des films les plus ambitieux de la carrière du réalisateur. Keaton s’inspire en effet d’un haut fait de la guerre de Sécession, à savoir le raid d’Andrews, du nom de l’agent de renseignement unioniste qui parvint à s’emparer d’un train pour saboter la ligne Atlanta-Chattanooga. Héroïsme, reconstitution historique, usage de locomotives d’époque et grand budget, autant d’éléments qui ne semblent guère propices à une adaptation dans le registre de la comédie. De fait, Keaton parvient à canaliser cette débauche de moyens en donnant à son film la forme épurée d’un simple aller-retour. Mais le va-et-vient qui pousse Johnnie à franchir les lignes ennemies pour récupérer sa locomotive ainsi qu’Annabelle et revenir dans le Sud, implique en réalité un gigantesque renversement des rôles qui investit chacun des aspects du film. Voilà donc le poursuivant poursuivi, le machiniste qui espionne les espions, et sabote une nouvelle fois, en sens inverse, les lignes qu’ils avaient endommagées. L’arroseur arrosé, en somme, comme le montre ce savoureux passage où les unionistes décrochent le tube d’une pompe à eau à l’aller, avant que Johnnie ne leur joue le même tour en revenant vers le sud, faisant passer les poursuivants sous un véritable jet d’eau.

Du train au cinéma…Malgré ce tracé apparemment rigide, le rythme du film se refuse à la linéarité. La locomotive fait ainsi preuve, malgré ses dimensions, d’une fascinante dextérité. Celle-ci s’arrête brusquement, recule, risque de basculer à tout moment au gré des obstacles, poussant Johnnie à des morceaux de bravoure, comme lorsqu’il ramasse une poutre sur les rails, avant d’en voir une juste après, qu’il fait tomber sur le côté en jetant la première sur son extrémité. Véritable personnage du film, la locomotive participe également de la comédie, et semble parfois même s’amuser aux dépens du héros, comme au moment où elle s’arrête et que celui-ci descend pour jeter du sable sur les rails, la faisant redémarrer alors qu’il a le dos tourné. L’habileté de Keaton atteint un nouveau palier, où il ne s’agit plus seulement de cascades, mais de l’interaction avec cet étonnant partenaire de jeu. Le réalisateur parvient ainsi à donner vie à une nouvelle forme d’héroïsme, non plus celui belliqueux et grandiloquent de la rhétorique guerrière, mais celui, involontaire, d’un héros poussé par la force des choses à enchaîner les exploits. Car s’il fait l’éloge du hasard, du geste involontaire et pourtant virtuose, Le Mécano de la Générale repose tout autant sur la métaphore de l’aiguillage, où la précision d’un tracé invisible conduit le héros au-devant des obstacles qui se présentent à lui. On songe la scène où Johnnie charge le canon sur le wagon qui suit la locomotive. Malheur, il décroche le wagon par erreur, et le canon, tourné vers le haut, se met lentement à descendre jusqu’à viser la locomotive. Mais au dernier instant, une courbe dans le chemin fait dévier Johnnie de sa trajectoire, alors que le boulet de canon atteint la locomotive en face de lui…Le hasard n’est qu’un faux-semblant, qui atteste de la précision de la mise en scène. En somme, c’est par sa capacité d’exploiter le potentiel cinématographique de la locomotive que le film brille, faisant du train un véritable dispositif visuel.

Le Mécano de la Générale marque ainsi l’un des sommets du Keaton cinéaste, habile machiniste devant, mais aussi derrière la caméra.

STEAMBOAT Bill, Jr 1928 – 71 minutes

LE BURLESQUE À L’ÉPREUVE DU CADRE par François Giraud

Steamboat Bill, Jr. contient l’un des plans les plus célèbres de l’histoire du burlesque américain. Alors que la façade d’une maison, arrachée par le vent, menace d’aplatir le malheureux Buster Keaton, ce dernier ressort indemne de l’accident. Passé au travers du cadre de la fenêtre du grenier, il se tient toujours debout, comme si de rien n’était. Si cette scène réalisée sans trucages démontre les risques inconsidérés que l’acteur prenait pendant le tournage, elle est surtout métaphorique de son rapport au cadre, fondamental dans ses films, et plus largement dans le cinéma burlesque. Dans son film, Keaton teste la résistance de son corps à la rigidité des cadres, qu’ils soient sociaux, juridiques, ou patriarcaux. Malgré la pression que la société exerce constamment sur ses faits et gestes, le personnage parvient à passer au travers et à préserver sa singularité. Ce rapport de force entre l’individu et le cadre est aussi révélateur du contexte de production du film et de la situation de Keaton dans les années 1927-1928, alors que sa liberté artistique est de plus en plus menacée par les studios. Après l’échec de The General en 1926, il est mis sous contrôle par son producteur Joe Schenck. Bien que Charles Reisner soit le seul réalisateur crédité au générique de Steamboat Bill, Jr., Keaton parvient néanmoins à imposer son style sur le plateau, en s’impliquant fortement dans l’écriture et la mise en scène du long métrage. Après le tournage du film, qui est une fois de plus un échec commercial, sa société de production Buster Keaton Comedies est dissoute par Joe Schenck. Keaton quitte United Artists pour rejoindre Metro-Goldwyn-Mayer où il s’offrira un court sursis.

L’équilibre impossible…Il ne faudrait pas réduire ce long-métrage à son dernier quart d’heure tempétueux, aussi célèbre et spectaculaire soit-il. Le début du film met en scène la rencontre entre un père, capitaine bourru d’un vieux bateau à vapeur qui sillonne le Mississippi, et son fils, qu’il ne connaît pas. Le personnage principal et donc la star du film, Bill Jr, n’apparaît qu’à la septième minute, filmé de dos, alors qu’il vient de descendre du train. Cet effet d’attente excite l’imagination du père qui s’attend à rencontrer un fort et grand gaillard. Il ne cache pas sa déception devant l’apparence physique de Junior. Déguisé en collège boy empoté, Keaton fait rire avec sa fine moustache, son béret, et son ukulélé. Ce ridicule qu’illustre bien le titre français Cadet d’eau douce irrigue la grande majorité des gags de la première partie du film. Le père va s’efforcer, en vain, de façonner Junior à son image virile en l’habillant selon ses standards. Ce burlesque vestimentaire prend une tournure décisive lorsque Keaton cherche à séduire la fille du rival de son père, qui possède un bateau concurrent flambant neuf. Tiraillé entre l’impératif de correspondre à l’image du fils soumis et le désir de renvoyer l’image d’un jeune homme coquet et indépendant, Bill Jr doit trouver un point d’équilibre impossible entre deux cadres, deux bateaux, et deux types de vêtement, d’où les nombreuses chutes.

Un corps sous pression…Ce rapport problématique à la norme sociale doit être envisagé dans le contexte des années 1920. De manière accrue, la taylorisation plie les corps selon les contraintes des cadres industriels et conforme les gestes aux rythmes de l’économie capitaliste. La compétition farouche qui oppose les deux pères, chacun se disputant le monopole de la rivière, crée une pression supplémentaire sur le corps de Keaton. Ce dernier résiste à la violence de cette pression celle-là même qui anime le mécanisme de la roue qui fait avancer le bateau à vapeur, par la maladresse. Son corps obéit à une logique de l’involontaire, de l’inefficace, et du dérèglement. C’est dans le chaos que le personnage se découvre l’aisance de l’acrobate et l’agilité de l’athlète.

Bouquet final…La dernière partie du film est un monument du cinéma muet. Le souffle du cyclone défait la rigidité dérisoire des cadres sociaux, remodèle les architectures, et détruit la ville. La nature joue un rôle prépondérant dans le burlesque de Keaton. Le vent est l’allié de son personnage qui, parce qu’il plie mais ne casse pas, se laisse porter. Dans une scène étourdissante, Keaton s’agrippe à un arbre, que le cyclone déracine et emporte dans sa tourmente. Le personnage s’envole dans les airs et s’accroche au tronc comme à la barre d’un manège. Le film mécanise la nature, mais c’est une machine folle et désarticulée qui ne tourne plus rond. Cette tension entre la nature et la machine cinématographique nourrit la dialectique qui anime le style de Keaton. Il lui faut la rigueur du mathématicien pour provoquer le hasard, l’œil du géomètre pour créer du désordre, l’adresse obsessionnelle du gymnaste pour jouer la maladresse, et le réel le plus concret pour faire délirer les gags.

Le souffle épique qui anime la fin de Steamboat Bill, Jr. constitue une sorte d’apogée stylistique pour Buster Keaton, un feu d’artifice grandiose alors que le cinéma parlant devient la norme à Hollywood et que l’amorce du déclin se profile inexorablement pour ce géant du muet…

THE CAMERAMAN 1928 – 75 minutes

The Cameraman

Le côté traditionnel déjà à l’époque, aussi, sans doute de la première partie est un léger frein à l’appréciation générale. Si l’on se cantonnait à cette moitié-là du film, on pourrait rester sur le sentiment amer d’un certain manque d’ambition comique. Keaton nous a déjà ! tellement habitué à mieux, plus inventif, plus élaboré, dans Le Mécano de la « General » et Sherlock Junior »…Mais heureusement, le seul gros défaut de The Cameraman, c’est que la machine met du temps à se mettre en route. Et quand les Chinois arrivent, on retrouve le Buster Keaton qu’on attendait. Du point de vue purement formel, il y a encore ici toute une série de trouvailles réjouissantes. La séquence en travelling vertical le long d’un escalier, qu’il descend très vite, trop vite, trop haut, trop bas, fait osciller entre ses côtés passionné et maladroit. La scène du bus, où il s’assoie sur le garde-boue d’une roue du bus après avoir été séparé de sa fiancée, montre à quel point tout objet, tout décor est un terrain de jeu potentiel pour lui. Il n’en est pas à sa première cascade, mais elle nous rappelle à quel point son corps est son moyen d’expression privilégié, bien avant son visage dont l’impassibilité est devenue sa marque de fabrique. Il y a aussi un mélange constant entre loser et héros assez savoureux, sa maladresse renforce presque toujours de manière inattendue son assurance. Et puis, bien sûr, la réflexion sur le cinéma comme art de filmer le monde. Que ce soient les moments de poésie pure mimant les premiers pas de l’expérimentation du montage, avec d’énormes navires évoluant dans les rues de New York par surimpression et par erreur, surtout, ainsi que les débuts du split-screen, le recul sur la technique est source de fascination. Puis vient le moment du singe devenu caméraman, à travers la blague et l’heureux dénouement, preuve est faite que n’importe qui peut désormais maîtriser les outils du cinéma…Un bras cassé filme admirablement bien le règlement de compte entre gangs rivaux, mais montrant également que le caméraman influe sur la réalité, la déguise, l’embellit, la dirige. C’est une belle figure d’ambivalence, le cinéma comme réalité travestie en favorisant des combats, mais aussi comme révélateur d’une certaine vérité en montrant qui a véritablement sauvé la jeune femme.

L’HOMME AUX CORPS MULTIPLES par Lucile Hochdoerffer

Réalisé en 1928, Le Caméraman témoigne à lui seul de l’ampleur du talent de son auteur. Cinéaste légendaire, acteur célèbre pour son visage impassible et gagman de génie, Buster Keaton reste, pour bon nombre d’historiens du cinéma, le grand rival cinématographique de son contemporain, Charlie Chaplin. Dans ce film, qui fut son dernier long métrage, il amuse, émeut et bouleverse, et gagne définitivement son statut de monstre sacré du cinéma burlesque. On le connaît sous le qualificatif de « l’homme qui ne rit jamais ». Mais Buster Keaton est pourtant bien plus que cela. The Caméraman, qui ressort aujourd’hui sur les écrans dans une version miraculeusement restaurée alors qu’on le croyait perdu jusqu’en 1968, offre justement l’occasion de redécouvrir l’un des joyaux de sa filmographie et de rappeler qu’il fut l’un des grands génies du burlesque des années 1920. Le film, longtemps méconnu ou laissé dans l’ombre du Mécano de la Générale (1926), est souvent considéré comme son plus grand chef-d’œuvre. The Caméraman surprend par la vivacité de son humour, la fluidité de son écriture, la maîtrise de son scénario. Plus qu’une bluette burlesque et poétique, le film est finalement une habile métaphore de l’histoire du cinéma elle-même. Dès les premiers plans, le ton est donné par le personnage incarné par Keaton, Shannon, alors photographe de la vieille école, tente de pénétrer le monde des cameramen professionnels qui courent les rues à la recherche désespérée du scoop que les actualités achèteront à prix d’or. Sa passion secrète pour une jolie secrétaire du bureau des actualités va justement l’inciter à se tourner vers l’image animée. Si ses premiers essais sont chaotiques, il découvre néanmoins certaines exploitations possibles de l’image, encore mal maîtrisée, comme la surimpression, le split screen ou le jeu sur la vitesse de lecture. Et c’est finalement à la faveur d’une guerre des gangs lors du carnaval chinois, qu’il exploite enfin les propriétés de son instrument. Il se déplace, change d’angle de prise de vue, alterne gros plans et plans d’ensemble, filme au plus près de l’événement, et fait même l’expérience, grâce à l’effondrement d’un échafaudage, d’une sorte de travelling accéléré. Ultime boutade, la scène où le singe dressé devient à son tour caméraman se veut un pied de nez : le progrès technique est tel que, désormais, même un singe peut en maîtriser les outils.

En marge de ces expérimentations visuelles, Buster Keaton, conscient du déclin du cinéma muet un an après la distribution du premier film parlant, fait de l’image sa principale alliée pour nourrir les scènes du film aujourd’hui anthologiques d’une grande poésie. Celle de l’escalier, d’abord, que le personnage de Shannon dévale et remonte à plusieurs reprises. Il descend trop bas, remonte trop haut, pris dans sa hâte. Il trébuche, tombe, se trompe, manque de se briser les os puis se ressaisit, sans sourciller. Filmée à distance, en mini plan séquence et travelling vertical, la scène dessine d’un trait la dualité du personnage…Suffisamment étourdi et maladroit pour en oublier les étages, mais assez amoureux et passionné pour avaler les escaliers sans mal et courir jusqu’à la maison de Sally en un clin d’œil. Subtil mélange d’adorable loser et de dandy flamboyant, le héros accumule les bourdes mais feint toujours l’assurance. Parce que le burlesque repose toujours sur une confrontation entre les objets dominants et le corps dominé, Buster Keaton exploite tous les possibles que lui offre son corps élastique qui, comme pour compenser l’impassibilité de son visage, reste son principal moyen d’expression. Comme dans la célèbre scène du bus, où forcé par la foule des passagers de se séparer de sa belle, Shannon finit nonchalamment assis sur le garde-boue du pneu, juste à hauteur de la fenêtre de sa bien-aimée. Tout décor devient alors son terrain de jeu, ses partenaires ses outils, le spectateur son public. Initialement, à la demande des studios de la MGM, le dernier plan du Caméraman devait être celui d’un Buster Keaton souriant. Une fin violemment rejetée par le public lors d’une pré-projection, et finalement modifiée. Le cinéaste restait prisonnier de son image, devenue la propriété des tout-puissants studios de l’époque. Né avec le cinéma en 1895, il réalise l’ensemble de ses chefs-d’œuvre muets entre 1923 et 1928, mais ne survit pas à l’arrivée du parlant. Peu à peu oublié des plateaux de cinéma, il fait une apparition remarquée dans le chef-d’œuvre de Billy Wilder, Boulevard du crépuscule (Sunset Boulevard, 1949), où il côtoie une ancienne star du muet, Gloria Swanson, également oubliée depuis l’avènement du parlant, et dans le très beau Les Feux de la rampe (Limelight, 1952) de Charlie Chaplin. Il faut attendre le Festival de Venise en 1953 et une rétrospective de la Cinémathèque française en 1963 pour que le public redécouvre toute l’étendue du talent de Buster Keaton dont les films n’ont pas pris une ride.

Que peut (pour nous) le corps de Buster Keaton par Mathieu Bouvier

Les corps burlesques…Si le cinématographe naissant, à l’aube du XXe siècle, tombe si vite aux mains des burlesques, c’est sans doute parce qu’ils sont les plus prompts à imaginer dans quelle conspiration ils vont pouvoir enrôler cette formidable machine à projeter les corps. La projection cinématographique lance les corps dans des espaces compossibles et des durées débrayables, elle les fait littéralement sortir de leurs gonds, hors de toute échelle et de toute mesure. Transfuges d’un music-hall acrobate et troupier, les Français Onésime, Calino, Zigoto, les Américains Mack Sennett, Larry Semon ou Roscoe « Fatty » Arbuckle précipitent leurs corps-catastrophes contre les décors de la société bourgeoise et industrielle. Leurs films bricolés, aux scénarios indigents, s’achèvent invariablement en apocalypses joyeuses, en fracas d’objets et de corps massacrés. La machine cinématographique paraît dans ce moment historique où les machines industrielles, politiques, économiques et guerrières s’emballent, où leurs détraquages les font sortir de toute proportion, l’homme n’en est plus la mesure. Le burlesque est contemporain des charniers de la grande guerre, de ce spectacle obscène que Jean Louis Schefer décrit comme…« Une manutention globale des corps qui était, pour la première fois, une manutention de l’espèce même. […] Les éclats de rire et la terreur dans les salles obscures s’accompagnent du savoir inquiet que la disproportion a désormais transformé le monde. » Tel le satyre faisant irruption sur la scène tragique pour plaider le désordre des corps contre l’ordre de la représentation, le corps burlesque souillé, accidenté, humilié apparaît dans le miroir grossissant du cinéma comme la grimace de défiguration que l’homme capitaliste s’inflige à lui-même.

Peu à peu apprivoisés par une industrie culturelle en quête de savoir-faire et de respectabilité, les burlesques de la seconde génération construisent leurs personnages et inventent le statut proprement cinématographique du « héros-titre »…Les corps de Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Harry Langdon, Stan Laurel, Oliver Hardy et Buster Keaton deviennent dès lors les lieux de l’œuvre. Modèle du genre, le Charlot de Charlie Chaplin est l’accomplissement exemplaire d’un gestus. C’est ainsi que Chaplin fait sortir le corps burlesque de l’obscénité, en le rendant imitable (on organise même aux États-Unis de grands concours d’imitateurs de Charlot, en présence parfois de Sir Chaplin lui-même). L’archétype de sa posture et de sa démarche se perpétue à travers les avatars, qu’il soit vagabond ou aristocrate, policeman ou chômeur, Charlot reste Chaplin, cet incorrigible cabotin. Regards mouillés, sursauts de moustaches, les émotions de Charlot sont aisément identifiables et se nomment révolte, tendresse, compassion, duplicité, etc. Accordant avec brio les nécessités du récit aux opportunités des gags, les gestus des personnages à leurs caractères psychologiques et sociaux, ses films écrivent le « discours de la méthode » de la comédie de mœurs. Il élève le cinéma burlesque au rang du romanesque. Les gags de Chaplin sont racontables, certains font métaphore, les intrigues de ses films peuvent être résumées. Fort de ses compétences dramaturgiques, Chaplin donnera très tôt à son œuvre une ambition discursive, mélodramatique, politique ou pamphlétaire, et toujours humaniste, finalement, on habite davantage la pensée de Chaplin que son corps. Entre le chaos ravageur et immature du slapstick des années 1910, et les manières théâtrales d’un Charlot, il y a une voie étroite pour la silhouette précise, élégante et aérienne de Buster Keaton, et pour qu’apparaisse avec elle ce qui est sans doute le premier projet de faire un cinéma du corps, un cinéma qui s’affranchit de la pantomime et des postures pour projeter le corps dans le mouvement, un cinéma qui libère le rire de son noyau primitif de morbidité. Bernard Rémy décrit la généalogie de ce noyau du rire pour le porter à la jubilation d’une « incorporation » au monde. Capturant les puissances mécaniques, sociales et élémentaires du monde pour les augmenter à son contact, le corps de Keaton produit des modulations intensives de forces et d’affects qui restent irréductibles aux organisations du récit comme aux identifications de la psychologie. Acteur burlesque doué d’un génie corporel sans égal, Buster Keaton n’a pas seulement produit un nouveau « corps de cinéma » comme cinéaste, il a inauguré la vision et l’art d’un cinéma pour le corps et selon les puissances du corps.

Anatomie de Buster Keaton…Il est un enfant de la balle né la même année que le cinéma (1895). Il grandit sur les tréteaux, où il apprend de son père le métier de clown et de casse-cou, entre autres numéros périlleux, le père Keaton n’hésite pas à faire de son fils un projectile lancé depuis les coulisses dans la fosse d’orchestre et parfois même dans la salle…Acclamé sur les plateaux de Broadway à l’âge de vingt-deux ans, il choisit néanmoins de rejoindre la compagnie et le studio de cinéma de Roscoe « Fatty » Arbuckle. De 1917 à 1920, il joue des seconds rôles de faire-valoir acrobates dans les farces grotesques de Fatty. Immédiatement attiré par les possibilités techniques et scénaristiques du cinéma, il en apprend tous les métiers, de la décoration au montage. Inspirateur de leurs meilleurs gags, il devient coauteur des courts métrages de Fatty, dans lesquels il oppose à la gesticulation grimaçante de ses acolytes l’élégance d’un jeu d’acteur sobre et précis. Anagramme de « calme », Malec est un corps jeté au monde, se livrant à des captures d’énergie sur les vitesses, les trajectoires, les machines folles, les structures sociales, les corps constitués, les forces élémentaires et les grands espaces. Et ce prodige corporel impose au premier regard son inimitable marque de fabrique : une fulgurance tonique superbement contrastée par un visage impassible.

Le Visage…de Buster Keaton laisse dans toutes les mémoires un souvenir si vif, c’est sans doute par l’effet de ce choc, le gel du faciès opposé à la fulgurance du corps, comme si le visage était un photogramme stoppé, monté sur un corps littéralement « transporté » par le mouvement même du cinéma. Il y a dans la silhouette de Keaton un débrayage entre des vitesses différentielles, un contraste entre « explosante » et « fixe » voilà des jambes, des bras, un buste plus prompts à réagir et à s’émouvoir que le seul visage cette prétendue vitrine de la pensée. Voilà un corps qui exprime et projette ses affects sans que le visage ait besoin de les « traduire ». À l’opposé de tant de pitres grimaçants parmi ses contemporains, le visage hiératique de Keaton subjugue non seulement par la beauté de ses traits mais surtout par sa concentration muette. Une rétention de l’expression qui rapporte cette persona blanche à l’irréductible d’un signe pur. Mais s’il refuse la mimique, le visage de Buster Keaton ne se réduit pas pour autant à cette stricte neutralité de masque qu’on invoque trop rapidement à son sujet. Plutôt qu’inexpressive ou neutre, la « façade » de Keaton est davantage comme un plan d’apparition et de fixation pour les schèmes premiers du visage, ses affections sensori-motrices. Car ce visage, il suffit de le regarder pour voir qu’il n’est jamais totalement lisse ou impassible, mais bien souvent parcouru de micromouvements intensifs, l’émotion y surgit en un seul trait aigu un léger plissement des lèvres, une inflexion de paupière où Keaton concentre tout le relief externe d’un affect. Les yeux se comportent souvent comme de véritables organes ou muscles de la pensée qui « agissent » physiquement la réflexion avec des traits d’expression très toniques, mais jamais grimaçants…Surprise, effroi, incompréhension, suspension avant une analyse-éclair… Souvent, les paupières de Keaton se ferment lourdement le temps que son personnage « réalise » la nouveauté d’un événement, son regard balaie l’espace comme un périscope, ou bien en oblique sous une paupière relevée, surveille et tient en respect un ennemi. À eux seuls, et tandis que le plan du visage ne se trouble pas, les yeux extraordinairement mobiles de Keaton élèvent chacune de leurs expressions à la dimension d’un trait de visagiste. Chez ses partenaires de jeu encore cantonnés dans la caricature, la grimace pallie certes le défaut d’éloquence du cinéma muet, mais confine surtout au délire d’emphase. À l’inverse, l’impassibilité du visage keatonien encourage les traits d’expression à s’abstraire de la surface signifiante du visage pour mobiliser les affects dans le corps, où ils exprimeront librement leurs « tendances motrices sur des nerfs sensibles.

Mais la profonde originalité de Keaton, qui fait de son comique un état de corps inédit, c’est d’avoir sacrifié l’essentiel de cette « affectation » du visage pour la reporter intensément sur le corps, il ne s’agit plus de traduire les affects en expressions et significations, mais de les répercuter en intensités sensori-motrices dans le corps. Keaton amoureux n’a pas l’œil exorbité et la mâchoire tombante, mais ce sont ses jambes qui vont le précipiter, tantôt dans la chute, tantôt dans une course supersonique. Si les traits d’expression débordent dans le corps, c’est qu’ils sont matières vives, et partant, ils peuvent également se transmettre au monde matériel par l’animation des objets ou des machines. Dans The General, la tristesse indicible du mécano Johnnie Gray, parce qu’elle prend des proportions trop grandes pour le visage et le corps, se trouve capturée, exprimée et subjectivée par sa locomotive. Après que sa fiancée lui a signifié une rupture incompréhensible, Gray s’assied mollement sur la bielle de sa locomotive. Il ne pleure pas, ne grimace pas, mais l’abandon qu’il vient de subir passe dans l’abandon de son propre corps à une force motrice extérieure, la locomotive démarre et emporte son corps figé dans un arc de cercle mélancolique. Voilà un corps littéralement « transporté » par l’émotion, livrant sa vie intérieure à une capture de force extérieure. On n’a jamais vu une locomotive exprimer avec tant de force le désarroi de l’amour blessé. La General de Keaton est capable, avec le mouvement ondulant de ses bielles, de décrire la courbe d’un affect, exactement comme le feraient les traits d’un visage. Locomotive visagéifiée. C’est non seulement d’une grande élégance, mais on peut aussi y voir un des abrégés les plus convaincants de l’expérience esthétique, l’émotion subjectivée par la forme, comme par appropriation, par incorporation dans la forme, et non pas seulement objectivée par un signalement psychologique ou métaphorique.

Pas de deux…De nombreux commentateurs ont vu dans la maladresse et les déboires incessants du corps keatonien l’insigne existentiel d’un sujet « inadapté » aux mécanismes de la société industrielle. Or, s’il est vrai que ce corps est chahuté en permanence par des forces sociales et techniques, Keaton est parmi les burlesques celui qui illustre le mieux ce principe essentiel du genre, le retournement d’une incompétence en compétence supérieure. Chez lui, la moindre chute, le moindre raté gestuel s’inverse en un éclat de virtuosité corporelle, les meilleurs gags sont ceux qui font naître de la maladresse une astuce paradoxale, le geste manqué ici produit ailleurs une réussite inattendue, et le corps de Keaton, emporté dans les machinations du monde, doit sans cesse faire preuve d’une « sur-adaptation » aux déchaînements des phénomènes. Son comique est essentiellement fondé sur une dialectique de la chute et du rattrapage. S’il sait faire rire de sa maladresse et de son malheur, le personnage keatonien n’est jamais « risible », au sens où, supposant une « supériorité imaginaire du spectateur sur le personnage comique, ce dernier endosserait un statut de victime dont on se moque. Le burlesque de Keaton n’est motivé par aucune ambition humaniste ou foi idéaliste, au contraire de celui de Chaplin. On pourrait même dire qu’il est foncièrement matérialiste. Il ne vise pas à critiquer la technique triomphante, la conformation du corps et des rapports sociaux, encore moins une déshumanisation du sujet par la machine. Comment un corps humain d’une telle précision et d’une telle puissance dans ses propres liaisons mécaniques pourrait-il s’inquiéter des dangers de la technique ? Ses démarrages-éclair et ses gestes millimétrés exercent au contraire le plein pouvoir d’un corps qui devient machine abstraite, certes contre toutes les formes d’instrumentalisations sociales et techniques, mais surtout pour se lancer avec le monde dans l’ivresse d’un « ballet mécanique ». Car il s’agit bien de danse, et non de duels, les heurts avec les milieux, les autres, les structures sociales ou mécaniques ne sont jamais frontaux et supposent moins une logique de combat qu’ils ne sont prétextes à se lancer dans des pas de deux endiablés avec le monde en transferts de poids et concurrences énergétiques.

Entre courses-poursuites, chutes et rattrapages, il faut voir en effet comment le corps de Keaton « accroche » le rythme du monde et se laisse emporter dans ses flux, comment il accommode sa propre vitesse à celles des trolleybus, des trains, des rapides, des tempêtes, des meutes de flics ou de fiancées, et comment, malgré chutes, accidents et dérapages, cet accord rythmique finit toujours par lui ouvrir un horizon de lignes de fuite. Qu’il soit poursuivi ou poursuivant, aux prises avec l’appareil de capture policier, prenant un suspect en filature ou courant à contresens sur le toit d’un train en marche, la grande affaire de Keaton, c’est d’accorder des vitesses et des mouvements, de faire fonctionner ensemble manœuvres et mécanismes, affects et efforts, pour les lancer ensemble dans un grand scherzo mécanique. Bousculé en tous sens, le corps de l’acrobate Keaton fait beau jeu de la maladresse de son personnage et devient à son tour une machine de capture capable de transformer le désordre du monde en une somptueuse géométrie lyrique. Talents de géomètre et d’architecte du cinéaste Keaton : ses cadrages rivalisent de jeux de lignes et de symétries impeccables, ses découpages sont rythmés de refrains et de rimes formelles. Au comble de cette passion mécanique qu’entretiennent chez lui le corps, l’espace et le cinéma, le scénario même de son chef-d’œuvre The General est conçu sur un axe narratif qui se déplie en deux lignes de gags symétriquement inverses avec l’aller et le retour de Johnnie Gray sur le chemin de fer qui coupe la fracture territoriale de l’Amérique en sécession.

Parfois la seule silhouette de Keaton, courant, dévalant, ou emportée par un mobile extérieur (exemple, la moto sans pilote de Sherlock Jr., 1924), est un gag en soi, un « gag-trajectoire » qui est pure jouissance de vitesse et d’espace. La fulgurance, la fluidité et la ligne d’erre de son mouvement se suffisent à elles-mêmes, et aucune métaphore ne peut retenir la puissance de « transport » de ces images. « Jeté au monde », c’est l’évidence de ce corps, chacun de ses envols, chacune de ses chutes montrent bien qu’il s’agit, avant toute métaphore, de la projection littérale d’un corps à travers l’étendue et la matière. Une telle « projection » du corps de Keaton ne va pas sans motiver une extension de domaine pour son propre cinéma. Jusqu’alors, le cinéma burlesque appartenait essentiellement au registre d’une petite forme de type « comédie de mœurs » et « satire sociale », essentiellement cantonnée dans les limites des rues, des boutiques, des jardins publics et des salons bourgeois. Alors qu’en une dizaine de courts métrages, il a déjà fait sortir de leurs gonds les personnages, les scénarii et les décors du genre burlesque, Buster Keaton redouble d’ambition au début des années 1920, dès ses premiers longs métrages, il réussit le paradoxe d’inscrire le burlesque dans la Grande Forme d’un cinéma épique et conquérant. Le personnage keatonien va désormais visiter l’Histoire et les grands récits (Three Ages, 1923 ; Our Hospitality ; 1923, Le Mécano de la General), conquérir les territoires (Go West, 1925), traverser les océans (The Navigator, 1924), affronter la furie des éléments (Steamboat Bill, Jr., 1928), être pris en chasse par des meutes sociales ou des forces telluriques, zébrer de ses courses libertaires les paysages américains encore en friches ou déjà tramés d’infinies banlieues (Seven Chances, 1925, Sherlock Jr.). Pour réaliser The General, qu’Orson Welles tenait pour « le meilleur film sur la guerre de Sécession jamais réalisé, cent fois meilleur qu’Autant en emporte le vent », Keaton choisit d’adapter un épisode avéré de la guerre de Sécession, conduit et démolit de véritables locomotives d’époque, emploie des militaires professionnels pour les scènes de guerre, reconstitue un décorum historique d’une qualité de photographie documentaire, il pousse le souci de vérisme et l’ambition cinématographique à un point encore jamais atteint dans le cinéma comique. Il ignore les contours des genres et n’hésite pas à franchir les limites morales dans lesquelles la comédie s’était jusqu’alors cantonnée au risque de heurter le public de l’époque, The General montre sans fausse pudeur les tueries fratricides qui déchirent l’Amérique avec ces corps de soldats fauchés par les balles, agonisant sur les champs de bataille, au milieu d’une nature sublime dont la dévastation peut se retourner contre les hommes, scènes dantesques de noyades dans la crue du torrent. Il faut à coup sûr une pensée « indisciplinée » et un corps intensif s’il était encore besoin de témoigner de l’engagement du corps…Pour risquer de telles extensions des domaines du rire et du cinéma.

Organismes et machinations…Si Chaplin donne à son cinéma burlesque une vocation humaniste et morale appuyée sur une opposition de l’homme et de la superstructure (les machines, l’ordre social), Buster Keaton apporte au sien une éthique plus risquée, ne prenant que le parti du corps, mais d’un corps organiquement impliqué dans son milieu, il décrit non seulement la condition humaine comme une pragmatique de rapports de force dont il pressent que même la morale est issue mais aussi le monde comme un ensemble de machinations auxquelles le sujet est en proie, et sur lesquelles il s’agit de retrouver prise. Pourvu que le corps sache devenir à son tour cette machine abstraite de capture de forces et de production d’effets ce sont, selon Gilles Deleuze, les termes mêmes de l’art, il pourra se lier et s’affecter au monde non plus comme victime corps névrotique ou somatisant mais comme membre ou rouage, partie intensive. Les chutes et les cabrioles du cinéma burlesque illustrent à loisir la définition bergsonienne du comique comme « mécanique plaqué sur du vivant », l’accident corporel ou la chute provoquent le rire parce qu’ils dénoncent un contraste violent entre la plastique sociale du corps avec sa tenue, son maintien, la gamme de ses gestes convenus et la raideur mécanique de ses articulations lorsqu’elles n’obéissent plus qu’à la gravité ou aux mouvements réflexes. L’homme « habillé » par son corps apparaît dans sa déliaison mécanique comme un simple assemblage de chair et d’os, une matière constamment menacée de déréliction. Le burlesque keatonien libère le rire de son noyau primitif d’humiliation et de morbidité pour le porter à une jubilation de l’incorporation dans le monde. Lorsque Keaton projette son corps dans la machine, il n’en est pas victime, il ne perd rien de son humanité. Au contraire, capteur de forces et producteur d’effets, il opère une potentialisation mutuelle du corps et de la machine. Et si, dans leurs échanges énergétiques, des mouvements mécaniques se plaquent encore, pour rire, sur le vivant, c’est qu’un devenir organique s’est emparé de la machine, pour en jouir, c’est que du vivant s’est insinué dans le mécanique.

La passion érotique de Keaton pour les machines ne se résume pas à l’amour du mécano pour sa locomotive. Cet amant-là est également pervers, il crée des déviations quant aux buts et sublime ses pulsions mécaniques dans des machinations plus larges. Il sait que partout où il trouvera une forme d’organisation, que ce soit dans une maison, sur un bateau, dans une ville ou sur le plan illusionniste du cinéma lui-même, il pourra en pénétrer les circuits, en pervertir les fonctions et en extraire de fabuleux complexes d’organicité.

À la fin de The High Sign (1921), Keaton est poursuivi par un gang de tueurs dans une maison dont les quatre pièces, deux par étage, sont présentées en coupe, comme sur une planche anatomique, Keaton et ses poursuivants ne cessent de basculer d’une pièce à une autre, d’un étage à l’autre, au moyen de trappes ou de portes tournantes cachées dans les murs. La maison devient ici une machine emballée dont les corps sont les actionneurs rapides et répétitifs, les rouages furieux. Keaton, qui ne se contente pas seulement de plaquer des mouvements mécaniques sur les corps vivants, fait également de cette machine un organisme vivant, car il sait c’est là encore l’intuition d’une pensée qui ne se sépare pas du corps à quel point corps et machine échangent des modèles de fonctions et d’expressions organiques…Entrées-sorties, liaisons, coupures et couplages, circulations de flux, dérivations, engrenages, pressions, relâchements, recyclages, etc. Cette relation organique de Keaton aux maisons est-elle un formidable appareil de digestion qui engloutit, absorbe ou expulse les corps étrangers qui la pénètrent. Dans The Scarecrow (1920), la maison-machine est même explicitement décrite comme un ventre matriciel pour la fonction alimentaire. Une machine-mère pour ses fils célibataires, où tous les gestes de la vie quotidienne sont mécaniquement facilités par des ustensiles reliés à des poulies, idéalement disponibles et pourvoyeurs, conçus pour servir une fonction et pour se ranger d’eux-mêmes. En outre, les meubles de cette maison sont autant de ventres gigognes qui contiennent et mettent au jour d’autres meubles : le lit cache un piano, la bibliothèque abrite un frigo, le canapé se retourne en baignoire, laquelle se vide de ses eaux usées à l’extérieur, dans une explicite fonction d’excrétion. Autres organisations qui offrent à Buster Keaton des capacités de machinations infernales avec la ville métropolitaine et le cinéma lui-même, dont les circuits syntagmatiques se confondent aussi bien avec l’organicité urbaine qu’avec les liaisons mécaniques du corps. C’est ainsi que la course-poursuite de Cops (1922) prend, à l’échelle de la ville et de ses flux, la dimension d’une vaste réaction immunitaire, en s’agrégeant les uns aux autres pour le poursuivre, les flics forment bientôt une marée noire, un déferlement de cellules phagocytes qui fondent sur le corps de Malec comme sur un parasite. Les circuits qu’emprunte cette folle poursuite provoquent, en termes de trafic, une vraie pagaille intestinale par des embouteillages, collisions, foules déferlantes… Keaton parcourt ce grand corps à toute allure, il en connaît toutes les artères, les raccourcis et les occlusions. Il sait s’éclipser par les passages dérobés, déboucher deux rues plus loin, faire corps avec le mobilier urbain pour se dissimuler, il joue d’ellipses avec l’espace. Et s’il a toujours un pas d’avance sur les flics, c’est qu’avec l’aide de la syntagmatique même du film, dont le découpage et le montage fonctionnent comme des aiguillages et des dérivateurs spatiaux, il exploite une organicité souple de la ville quand ses poursuivants n’en connaissent que l’organisation stable, dont ils sont les garants.

Il y a dans Three Ages un autre complexe organique entre la ville, le corps et l’écriture cinématographique, c’est la célèbre dégringolade de Keaton à travers les étages d’un immeuble, qui s’apparente là encore à un circuit digestif. Voulant sauter du toit d’un immeuble à un autre, Keaton manque la corniche et glisse le long du mur, déchire une marquise à l’étage inférieur, se rattrape à une gouttière qui, pliant sous son poids, le projette deux étages plus bas dans le dortoir d’une caserne de pompiers où, glissant sur le sol, il disparaît dans un trou, s’enroule à un poteau de descente pour atterrir au rez-de-chaussée sur le marchepied d’un véhicule de pompiers qui démarre à ce moment-là et l’expulse au dehors. Le corps de Keaton descend cette cascade de causalités et ces raccords spatiaux comme un projectile lancé à travers l’espace du plan, et précipité d’un plan à l’autre, comme un émulateur cinétique pour l’art de la coupe et du montage rapide. Buster Keaton, c’est aussi une fulgurance corporelle au service de l’accélération même du cinéma. Si certaines machines de Keaton sont des totalités organiques qui s’incluent les corps, les avalent et les rejettent comme le feraient des matrices infernales, d’autres sont plus simples, à la fois plus modestes et plus abstraites, le plus souvent faites de rouages, de cordes et de poulies, elles prolongent et augmentent la force d’un geste, elles déclenchent, par circuits indirects, des chaînes causales incongrues, des liaisons hétérogènes qui fournissent les détours et les dérivations propres au comique de l’absurde. Lequel survient là encore parce que la logique des organes ne se plie pas aux organisations logiques. Dans The High Sign encore, Malec est enjoint par le propriétaire d’un stand de tir de montrer ses talents de tireur. Pour cela, il faut que le propriétaire, passé dans la pièce voisine, entende le son de la cloche de la cible à chaque tir. Mais Malec vise très mal. La machine de supercherie qu’il invente alors est un prodige de série causale insolite, à chacun de ses tirs malheureux, le héros appuie sur un levier caché sous le stand, si bien qu’un système de fils et de poulies fait tomber à l’extérieur du stand un os, qu’un chien attaché veut atteindre, ce qui l’oblige à tirer sur sa laisse, laquelle est reliée au marteau actionné sur la cloche. Superbe série causale qui procède par copules d’outils célibataires, et de fonctions dérivées, l’os capture l’appétit du chien, le chien produit une tension sur la corde, la tension de la corde capture le marteau, le marteau produit un son de cloche, le propriétaire capture le son de la cloche, Malec est gagnant…Une machine comme celle-là, c’est du Picabia ou du Tinguely avant l’heure. Capturez des séries hétérogènes de forces que vous enclencherez à des dérivations de fonctions, faites des agencements machiniques et rythmiques avec ce qui vous passe sous la main, tirez-en des trajectoires et des musiques, des matières d’expression, vous ferez de l’art de la danse, de l’art plastique, du cinéma, c’est-à-dire capture de forces et production d’effets.

Sommeil de l’œil…Keaton a une intuition extraordinaire de la fonction critique du rire, il sait comment un simple geste peut saboter les lois « naturelles » de l’action et de l’entendement, et pousser nos représentations à se trahir elles-mêmes. C’est ainsi qu’il fait patiemment la queue derrière une rangée de mannequins immobiles (The Goat, 1921) ou que, scaphandrier au travail, il utilise un chiffon pour s’essuyer les mains sous l’eau (The Navigator). La force comique des ces gestes est de montrer, jusqu’à l’absurde, comment une certaine logique de l’entendement se prolonge elle-même dans les actes, en dépit du démenti que la réalité inflige à la croyance. Dans The Scarecrow, un geste de Keaton démontre cela de façon géniale, figé au milieu d’un champ dans la pose d’un épouvantail, il profite de ce déguisement pour rosser alternativement les fessiers de ses poursuivants. La croix en planche sur laquelle il se suspend finit par casser et sa ruse est découverte. Or, plutôt que de prendre illico la fuite, Keaton laisse tomber les planches qu’il a en main, et dans un élan aussi fulgurant que vain, il fait brièvement mine de se suspendre de nouveau en épouvantail, comme si, en faisant assez vite, il pouvait encore remonter le temps jusqu’à l’instant où les hommes ne le regardaient pas encore, comme s’il pouvait encore corriger l’inéluctable réalité des faits. L’aveuglante conviction avec laquelle Keaton exécute ce geste incongru procède peut-être de cette faculté proprement infantile que l’on nomme la « pensée magique ». Keaton est cet enfant qui veut de toutes ses forces que le réel actualise ses représentations imaginaires. La pensée magique, ce pourrait être l’autre nom de cette pensée non clivée, qui ne se sépare pas du corps mais ne tranche pas non plus dans le réel, et qui pousse Keaton comme l’enfant à agir d’après sa seule conviction, faite pulsion. De la même façon, dans Cops, Malec est découvert caché dans une malle sans fond par un policier. Il s’extrait de la malle que le policier soulève, et y jette un coup d’œil, comme pour convaincre le policier qu’il vaudrait mieux y regarder à deux fois, il fait cela avec une telle conviction que le policier regarde avec lui à l’intérieur de la malle, plutôt que de s’emparer de Keaton, qui reste debout à ses côtés. La force oblique de ces gestes tient aussi et surtout dans leur perfidie critique, si Malec s’en sert contre ses poursuivants, Keaton s’en sert contre le spectateur, et contre sa propre croyance dans l’ordre illusoire de la fiction.

Le cinéma burlesque des primitifs (Fatty, Sennett, Semon) était déjà truffé de clins d’œil à la caméra, de pieds de nez aux attentes du spectateur, survivance de réflexes de music-hall pour ces acteurs passés des planches aux caméras sans rien perdre de leur cabotinage. Dès ses premiers courts métrages, Buster Keaton est l’auteur qui élève ce genre de facétie à une vision critique de l’illusion cinématographique. En 1920, bien avant les démontages critiques d’un Dziga Vertov, le court métrage One Week offre, sous la forme d’un gag gentiment espiègle, une des premières et des plus belles entorses au contrat imaginaire du cinéma avec la main du caméraman qui vient obturer l’objectif le temps qu’une femme nue sorte de sa baignoire pour ramasser une savonnette qui lui a échappé. Ici, c’est l’attente de voir les seins de l’actrice qui est malicieusement trompée, tandis que la main de l’opérateur faisant une incursion à la surface même de la fiction en dénonce l’illusion dans un élégant larvatus prodeo. Lorsque Buster Keaton s’en prend à la machine-cinéma, c’est là aussi en mécano amoureux qu’il la déshabille. L’espace plan de l’image où se creuse la profondeur de la fiction est une organisation en strates et en perspectives que Keaton se plaît à démonter, à disséquer, par retraits ou ajouts de couches d’illusions supplémentaires. C’est sans doute à la tournure paranoïaque-critique de son esprit que Keaton doit son succès auprès des surréalistes, la comparaison fréquente avec Magritte et sa postérité auprès des avant-gardes mais c’est en pionnier et en génie intuitif, sans autre culture que celle de son corps et de son métier, et dans l’ignorance totale des expérimentations russes et européennes, qu’en 1923 il introduit le film dans le film Sherlock Jr., ou « a film is a film is a film ». La fameuse séquence du rêve du projectionniste pénétrant dans le film qu’il projette inspirera à Gilles Deleuze sa définition de l’image-rêve, qui est une des catégories de l’image-temps « un processus d’actualisation d’images virtuelles », qui ne se constituent pas en une suite rationnelle que puisse capitaliser un récit, mais qui forment « un cristal de perceptions optiques et sonores pures » se réfléchissant et s’anamorphosant à l’infini. « Dans le rêve de Sherlock Jr., l’image de la chaise déséquilibrée dans le jardin fait place à la culbute dans la rue, puis au précipice au bord duquel le héros se penche, mais dans la gueule d’un lion, puis au désert et au cactus sur lequel il s’assied, puis à la petite colline qui donne naissance à une île battue par les flots, où il plonge dans une étendue déjà devenue neigeuse, d’où il sort pour se retrouver dans le jardin. À l’instar des séries causales incongruentes dont sont faites les machines de Keaton, ce cristal de rêve est une série de paysages virtuels hétérogènes dont les formes et les reliefs s’actualisent mutuellement en espaces problématiques pour le corps, et par le seul truchement de celui-ci. Ce sont les postures et les actions du corps monter une marche, s’asseoir, se pencher, plonger…qui agissent comme déclencheurs pour l’incrémentation des images-rêves. C’est le corps projeté de Keaton, sans cesse obligé d’adapter ses postures, qui actualise chaque image virtuelle comme situation et comme potentiel de situation pour la suivante laquelle devient à son tour une virtualité que le corps devra actualiser en s’y adaptant. Là encore, le comique de sur-adaptation plutôt que d’inadaptation affirme la capacité du corps à s’inscrire dans toutes les machinations, à en être un principe moteur et d’articulation, ici, dans le ventre de la machine à rêves, le corps est d’abord le tenseur de l’élasticité onirique, il est ensuite la charnière du syntagme cinématographique.

Keaton danseur…L’empathie kinesthésique est un phénomène sensoriel bien connu du milieu chorégraphique, que les neurobiologistes décrivent plus volontiers sous les termes de « résonance motrice ». Quand, depuis le fond moelleux de notre fauteuil, nous regardons Fred Astaire danser ou Buster Keaton courir, notre cerveau active, principalement dans le cortex pré-moteur, les « neurones miroirs » qui sont ordinairement impliqués dans la préparation du mouvement. Notre corps ne bouge pas, ou à peine, mais notre système nerveux mobilise en nous la carte et les trajets des mouvements que nous percevons, nous dansons et courons en infra-mince. Quand nous disons que nous nous sentons « transportés » par la formidable énergie de Keaton, nous ne faisons pas une métaphore. Plutôt une incorporation. Quant à ses légendaires acrobaties, exécutées sans « gras » ni fioritures, avec cette invraisemblable tonicité, elles font pénétrer leur motricité folle au plus profond de notre musculature. Elles nous donnent un corps. Nos rires et nos sursauts l’expriment. Une course-poursuite de Keaton est bien davantage qu’une course-poursuite. Une chorégraphie ? C’est encore autre chose avec leurs trajectoires heurtées et leurs déviations intempestives, leurs fulgurances et leurs arrêts nets, leurs vitesses qui se couplent à tous les flux, jusqu’à embrayer le film lui-même, les courses de Buster Keaton sont des graphiques spatiaux idéalement incorporés, de pures géométries lyriques. Un mouvement fait monde. Buster Keaton mérite de plein droit le génie que Gilles Deleuze accorde aux plus grands danseurs de music-hall lorsqu’il dit que leur subjectivité passe « d’une motricité personnelle à un événement supra-personnel, à un mouvement du monde que leur danse va tracer. Dès lors, comment faut-il comprendre l’épithète du légendaire « détachement » keatonien ? Le détachement de Keaton, c’est son élégance à ne pas rabattre l’affect sur le corps, à ne pas le recroqueviller sur son misérable petit secret de victime dans la passion exhibitionniste du « souci de soi » qui caractérise aujourd’hui la plupart des corps qui s’affichent sur les écrans. Le corps « détaché » de Keaton est un corps dont les élans sont des façons exemplaires de « sortir de soi » pour se jeter à corps perdu dans le monde. Voilà comment nous pouvons le « comprendre », nous spectateurs, c’est à dire l’emporter tout entier, comme ce qui est encore de nous au-delà de nos propres organisations mentales et corporelles. En se dotant de cette facture corporelle inédite, aussi économe en signes qu’elle est prodigue en forces, Keaton a d’emblée choisi de faire un cinéma pour le corps et selon les puissances du corps, qui n’absorberait pas le corps dans les fonctions narratives, encore moins dans la décoration gestuelle. Nous avons vu comment, avec l’énergie d’un tel corps, Buster Keaton non seulement outrepassait les limites du genre burlesque, mais inventait, en toute ignorance des avant-gardes de son temps, un cinéma d’une audace formelle incomparable et d’un pouvoir de « transport » qui ne connaît pas l’usure. Car ce que peut le corps de Buster Keaton, en fait de comique, d’art et d’expression, il le peut sous l’effet d’une pensée qu’on a appelée « indisciplinée » ou non clivée, c’est-à-dire une pensée qui ne se sépare pas du corps, affects et efforts s’émouvant mutuellement. Voilà l’usage du corps que Buster Keaton apporte à l’art cinématographique, une matière d’expression autonome, affranchie des nécessités narratives et des organisations signifiantes, dont le geste est un des « signes purs ». Signes purs qui marquent l’émergence d’effets de corps dans la signification, l’irruption d’une intensivité dans la matière, et finalement la désorganisation du corps dans ses fonctions apprises. C’est parce qu’ils sont inqualifiables, intraduisibles, sémantiquement irrécupérables, que de tels signes creusent de telles déchirures dans le réel : le rire, la dépense, les ritournelles, la danse…Sporadiquement, par éclats et fulgurances brèves, le cinéma de Keaton atteint effectivement à ce pouvoir de la danse, de la danse contemporaine notamment, arracher le corps à ses poses et à ses déterminations organiques pour en faire une matière d’expression, un paradigme non discursif, une modulation intensive de forces et d’affects.

Ce qui pourrait ressembler à une définition de la vie…

Donnez-nous un corps !