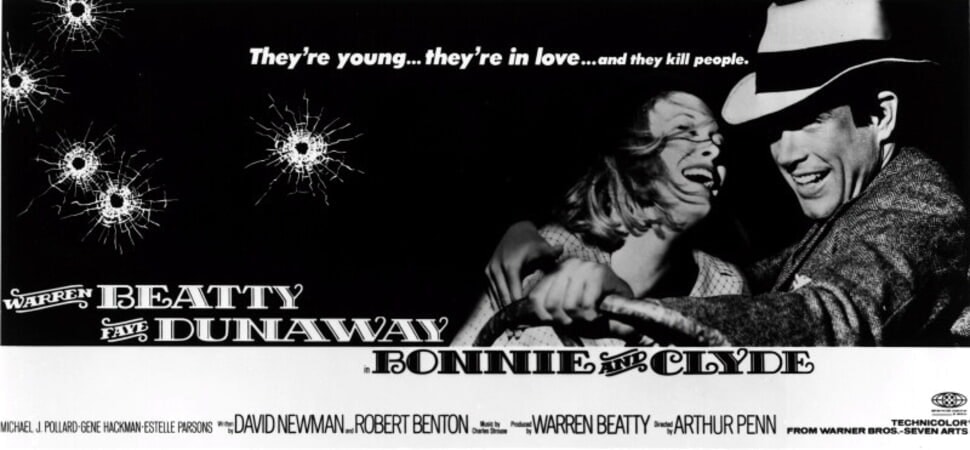

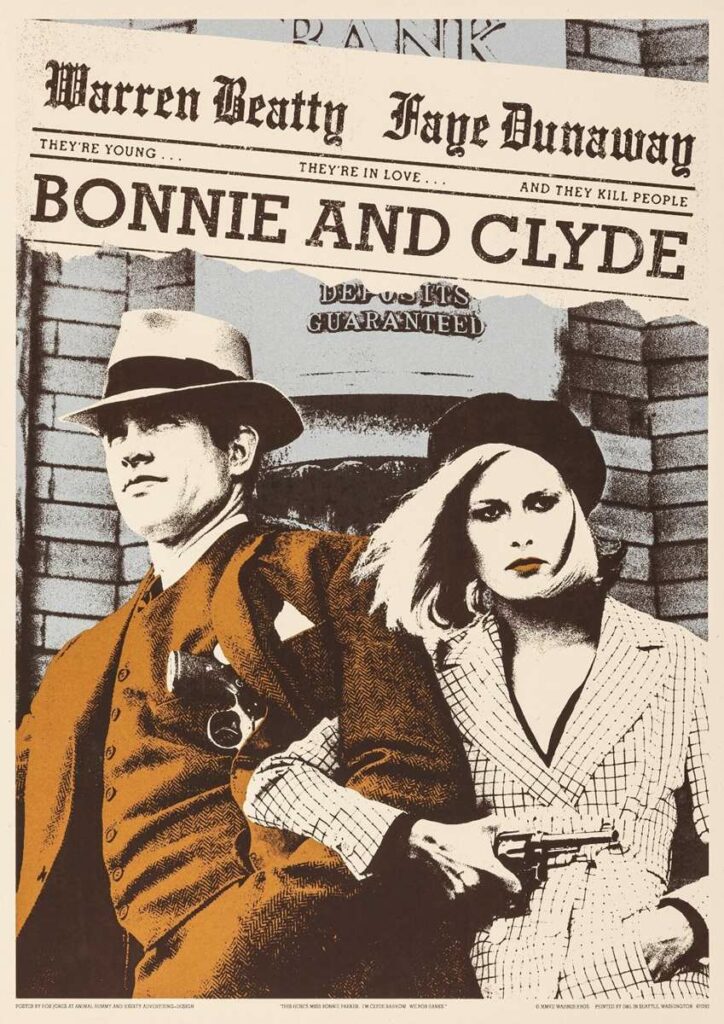

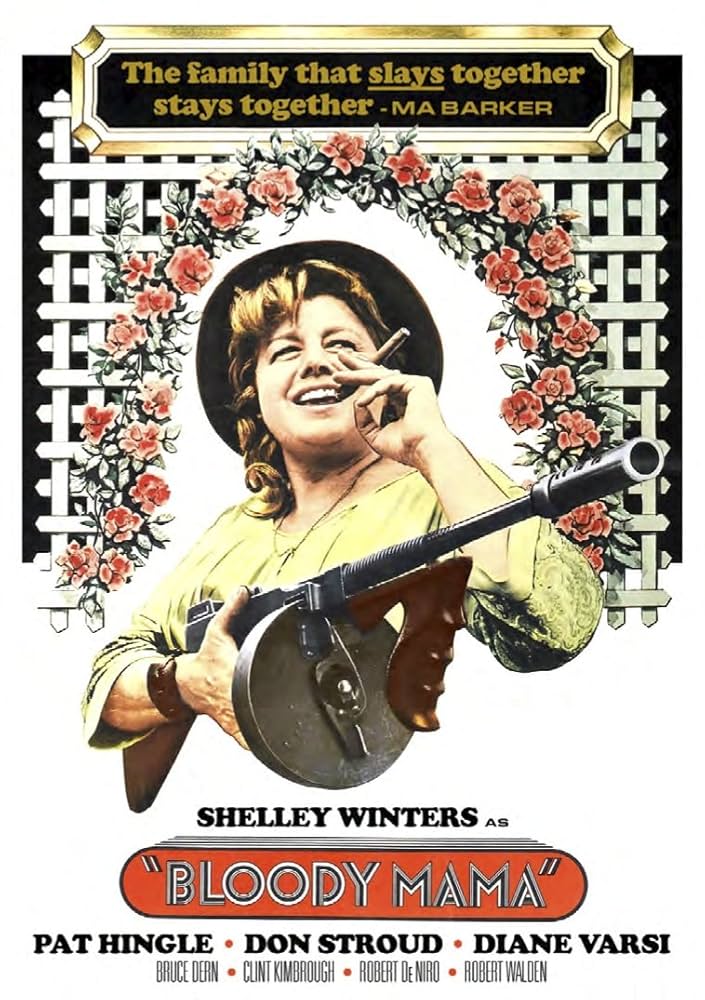

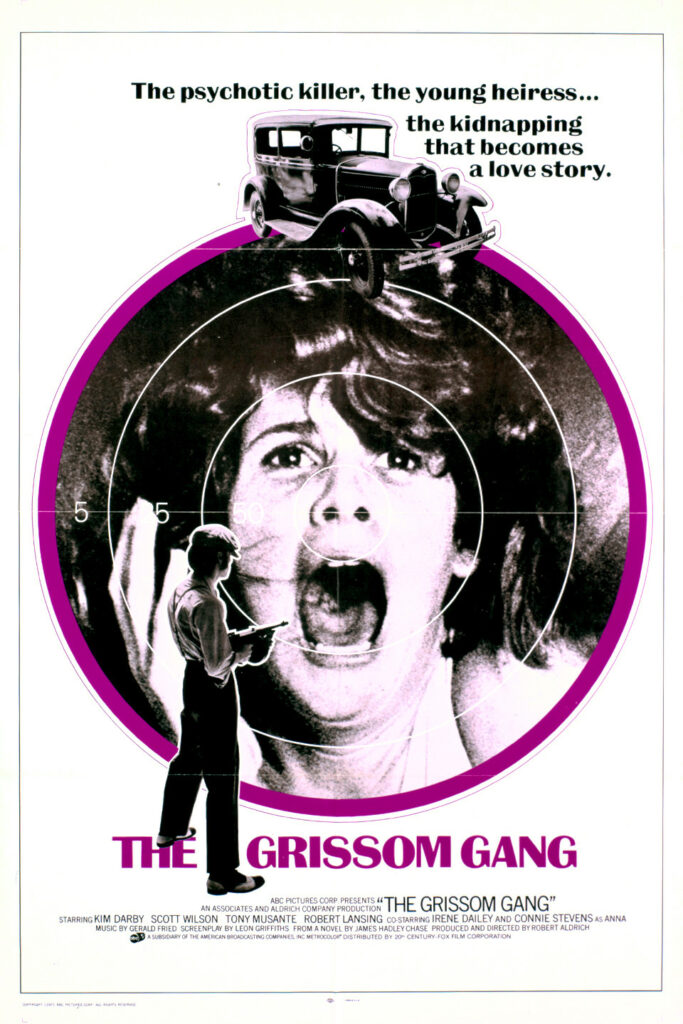

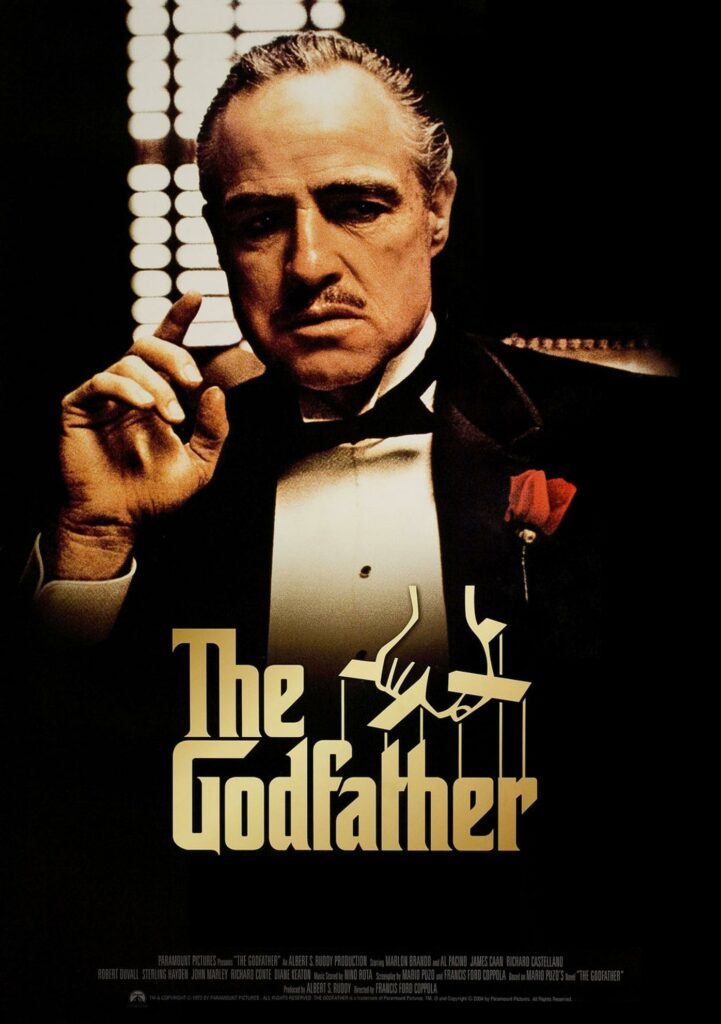

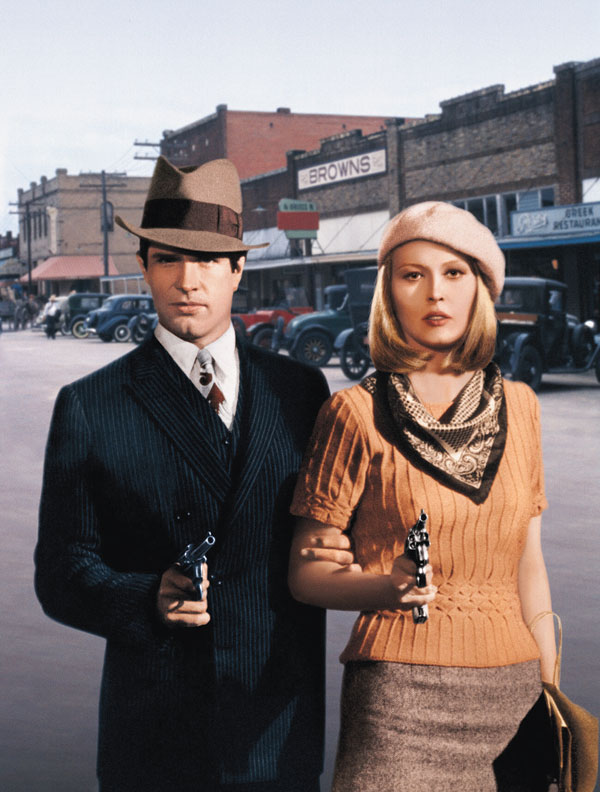

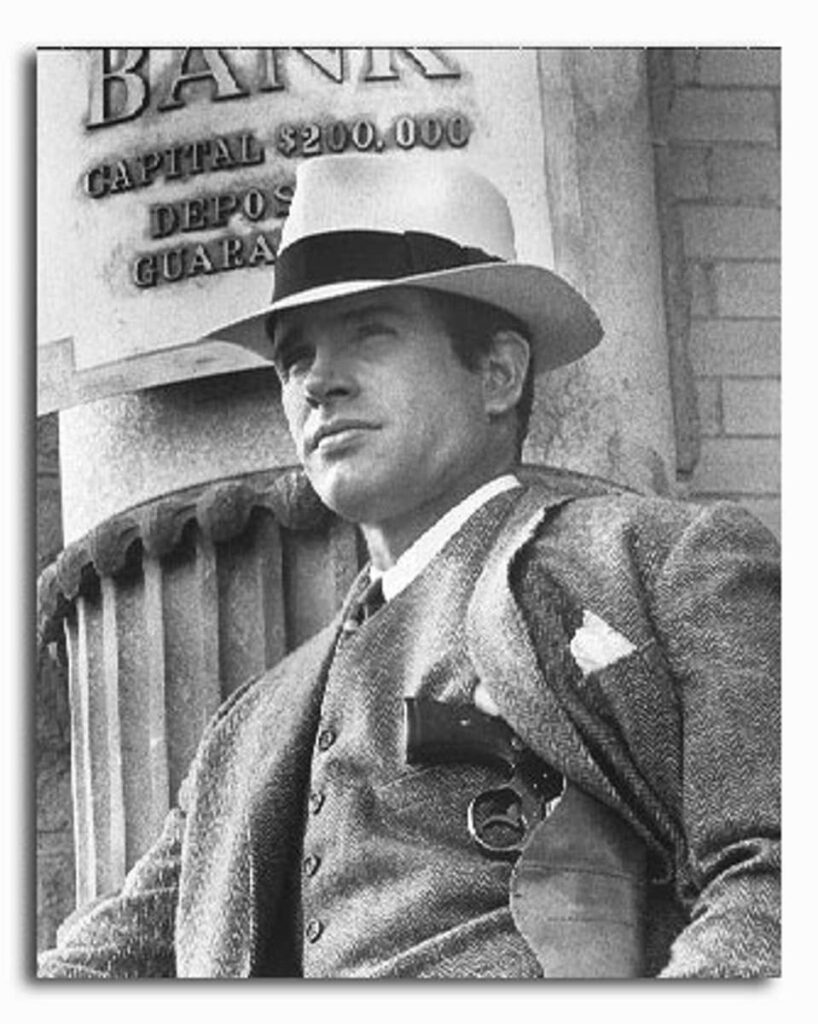

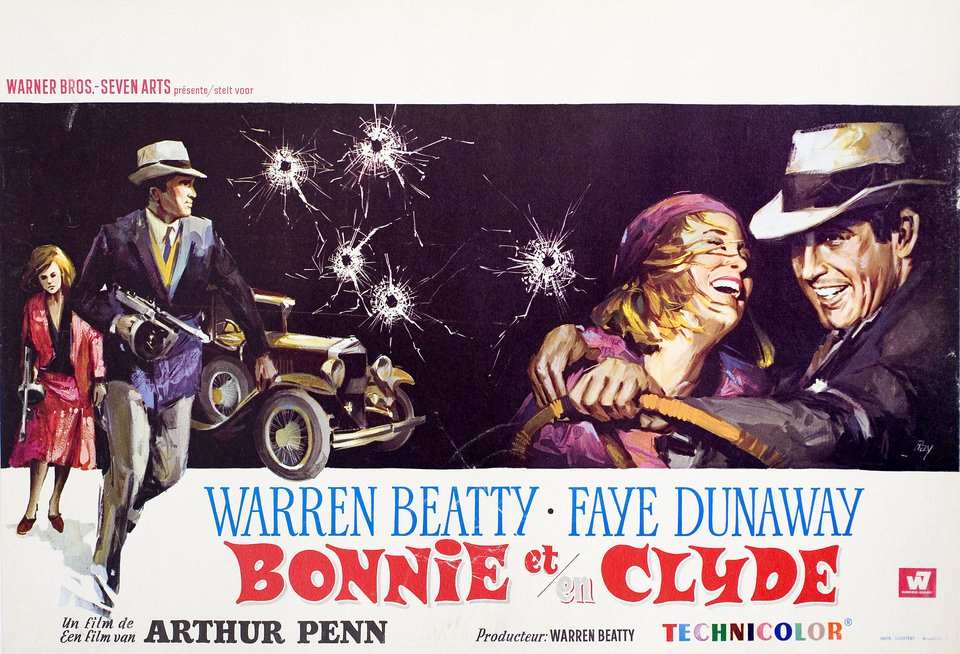

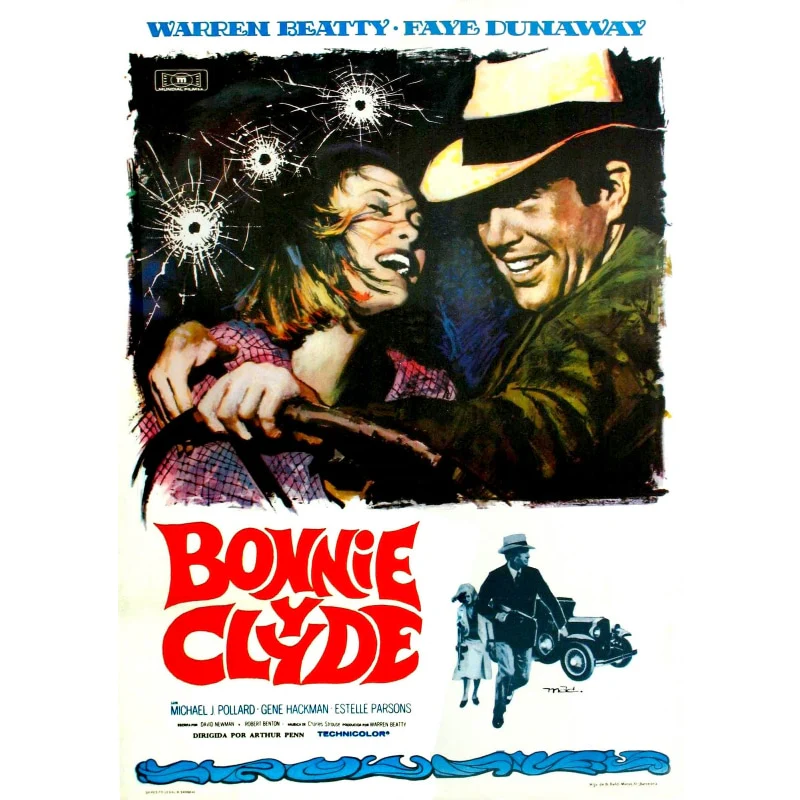

En 1967, Arthur Penn adapte l’histoire de Bonnie and Clyde au cinéma. Faye Dunaway y interprète Bonnie Parker, et Warren Beatty joue le rôle de Clyde Barrow. Le film est un succès, en France, il comptabilise un peu plus de 1 800 000 entrées. Faye Dunaway obtient le Golden Globe de la meilleure actrice, Warren Beatty l’Oscar du meilleur acteur, Arthur Penn celui du meilleur réalisateur. L’histoire véridique de Bonnie Parker et Clyde Barrow fut la source de nombreux films noirs américains, certainement la plus adaptée au cinéma par les producteurs que n’importe quelle autre biographie réelle de gangsters célèbres. Le film d’Arthur Penn ouvre la voie, stylistique celle-là, à Bloody Mama (1970) de Roger Corman auquel les critiques américains de l’époque, ont eu pleinement raison de le comparer, à The Grissom Gang (Pas d’orchidée pour Miss Blandish, 1971) de Robert Aldrich, à The Godfather (Le Parrain, 1972) de Francis Ford Coppola. Avec la même volonté de dépeindre en profondeur les abysses au moyen des recherches formelles les plus raffinées. Même insistance des scénaristes à peindre la sexualité des personnages directement, enfin même violence graphique exacerbée.

Bonnie and Clyde est à la croisée des chemins, son scénario a été revu par le script-doctor Robert Towne qui fut l’idole de Hollywood jusque tard dans les années 80 et qui a la caractéristique de gérer au mieux l’accord précis de la réalité et du fantasme. La photo « siegelienne » de Burnett Guffey est dynamitée par l’incroyable travail de montage qui procure les morceaux de bravoure les plus inattendus, aujourd’hui intégrés par tous. Le responsable des effets spéciaux Danny Lee fut le créateur de la technique des impacts (télécommandés à distance au moyen de fils cachés reliés à de petits pétards dissimulés eux-mêmes sous les vêtements) pour la scène ahurissante du massacre final. Une technique sans cesse reprise par la suite comme la mort de Sonny dans Le Parrain, déchiré par le même calibre 45 ACP (11,43mm) et le même pistolet-mitrailleur Thompson M1928, dont la destination militaire initiale était appréciée des gangsters et de la police mais qui provoqua la stupeur des spectateurs de l’époque par son effroyable réalisme. Les dialogues, enfin, sont éblouissants de vérité et révèlent fonctionnellement autant qu’ils en disent strictement. Bonnie and Clyde n’est pas seulement annonciateur de styles et de temps futurs, il est aussi bien enraciné dans son présent. Conçu en pleine effervescence hippie, il rend hommage à cette culture aujourd’hui bien morte de la critique de la société de consommation, du système financier capitaliste et de la désorganisation sociale qu’il engendre, apologie du plaisir sexuel et de la jouissance hic et nunc, rejet d’une civilisation puritaine mentalement incohérente. Hommage que l’on pourra juger tout de même atténué par le fait que les héros qui incarnent l’esprit du temps soient des criminels. Mais en 1967, la jeunesse américaine savait qu’elle pouvait éventuellement mourir au Viêt-Nam peu de temps après avoir fait l’amour pour la première fois…Cette angoisse-là est présente dans la thématique originale de l’impuissance et de la révélation de l’amour physique in extremis. Impuissance d’ailleurs pas seulement sexuelle, mais encore à se projeter même socialement dans un avenir aussi chargé de possibilité de mort. L’érotisation de l’arme à feu dans la séquence d’ouverture est une sorte de défense gratifiante dans un tel contexte…

Bonnie and Clyde n’est pas seulement annonciateur de styles et de temps futurs, il est aussi bien enraciné dans son présent. Conçu en pleine effervescence hippie, il rend hommage à cette culture aujourd’hui bien morte de la critique de la société de consommation, du système financier capitaliste et de la désorganisation sociale qu’il engendre, apologie du plaisir sexuel et de la jouissance hic et nunc, rejet d’une civilisation puritaine mentalement incohérente. Hommage que l’on pourra juger tout de même atténué par le fait que les héros qui incarnent l’esprit du temps soient des criminels. Mais en 1967, la jeunesse américaine savait qu’elle pouvait éventuellement mourir au Viêt-Nam peu de temps après avoir fait l’amour pour la première fois…Cette angoisse-là est présente dans la thématique originale de l’impuissance et de la révélation de l’amour physique in extremis. Impuissance d’ailleurs pas seulement sexuelle, mais encore à se projeter même socialement dans un avenir aussi chargé de possibilité de mort. L’érotisation de l’arme à feu dans la séquence d’ouverture est une sorte de défense gratifiante dans un tel contexte…

Le film de Penn constitue enfin une critique du passé de Hollywood lui-même…Le cinéma où se réfugient les trois premiers membres du gang, épuisés, apeurés et affamés, projette une comédie musicale de Busby Berkeley des années 30 où l’on montre des enfilades de figurantes danser artistiquement au pied d’une effigie monumentale du dollar. Moss s’intéresse à un magazine car il suppose qu’on doit y parler de la dernière coiffure de Mirna Loy. La marginalité totale et tragique du gang n’est pas atténuée par cette sous-culture qu’elle croise, elle s’en nourrit, semble nous dire Penn. Bien d’autres enfonceront le clou, avec d’ailleurs la même ambiguïté fascinée. Car en niant le romantisme de l’époque et du milieu pour le transférer au couple de Bonnie et Clyde, Penn quitte un romantisme qu’il juge artificiel pour y substituer le sien, celui de son temps. Mais cette démarche, qui peut paraître non fondée intellectuellement, est portée par l’interprétation jusqu’à son point d’aboutissement le plus charnel.

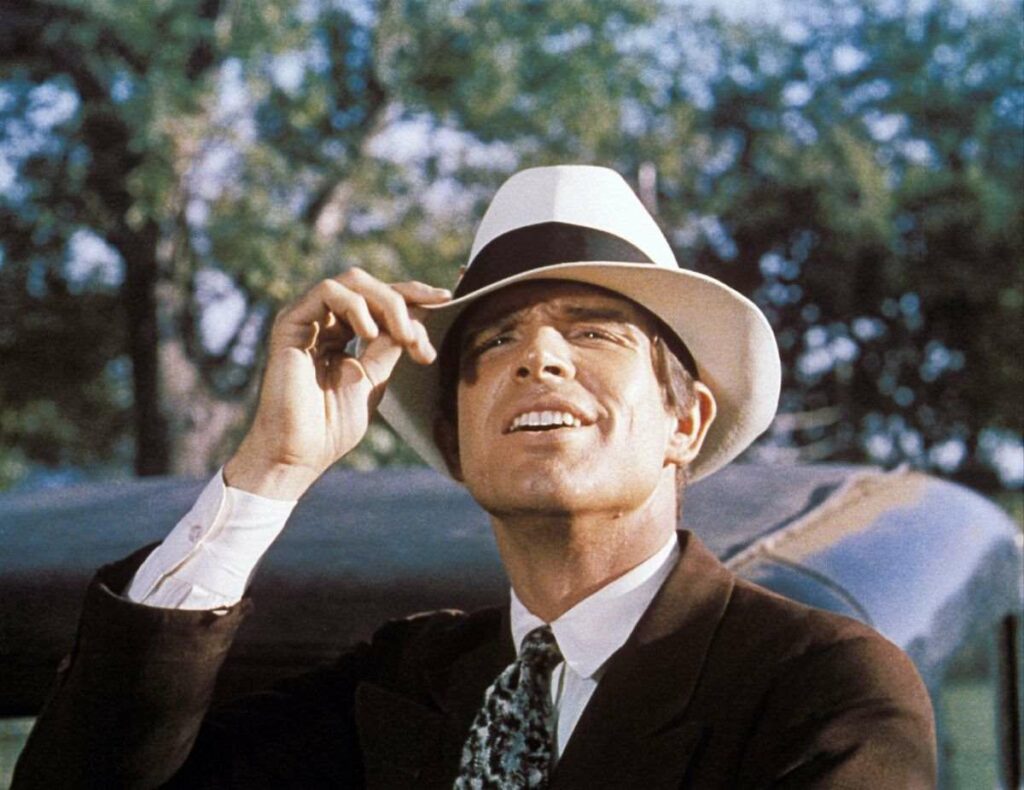

C’est la force essentielle du film. Jamais Faye Dunaway ne retrouvera par la suite un rôle semblable aussi sincère et sophistiquée, au sommet de sa beauté et de sa technique, ni Warren Beatty, supérieur ici à ce qu’il était déjà dans Splendor in the Grass (La Fièvre dans le sang, 1961) d’Elia Kazan. La direction d’acteurs est extraordinaire d’un bout à l’autre pour le moindre rôle. La moindre scène est ainsi inoubliable et gravée définitivement dans la mémoire de celui qui n’a vu le film ne serait-ce qu’une fois. En réalité, on peut douter que les personnages aient été tels qu’ils sont montrés, mais la performance des acteurs est telle qu’on comprend qu’en Amérique comme en France ou la chanson de Serge Gainsbourg en témoigne elle ait engendré un tel amour du public et une telle identification ponctuelle.

PAROLES DE CINEMA…

Scénaristes / Robert Benton & David Newman…Helen Scott, nous annonçait en avance la sortie à New York de films français intéressants. Nous étions fascinés par Truffaut, Godard, Rohmer et Chabrol. Lorsque nous avons commencé à écrire Bonnie and Clyde, nous n’avions pas la moindre idée de comment procéder, et nous avons rédigé une sorte de présentation sans dialogue. Nous avons rencontré Helen à une réception et nous lui avons parlé de notre projet. Elle a été suffisamment impressionnée par ce que nous lui avons montré pour l’envoyer à Truffaut en lui disant qu’elle adorait. Grâce à elle, Truffaut a pris l’idée très au sérieux. L’anglais de Truffaut était meilleur que mon français, mais ça restait compliqué. Helen faisait l’interprète, et il a passé deux jours avec nous à discuter du scénario. Nous avons d’ailleurs conservé certaines de ses suggestions. Nous avons beaucoup appris de lui sur la façon de structurer un script. Il y a notamment dans le film une séquence qu’il nous a dictée, ligne par ligne, indiquant les coupes et comment devait se faire chaque prise.

Travailler avec TRUFFAUT, c’était comme passer trois ans dans une école de cinéma !

Helen Scott…Le scénario était parfait pour Truffaut. Ma première réaction avait été de penser qu’il était trop « américain » pour lui, mais les nombreuses nuances possibles allaient si bien à son talent que j’avais changé d’avis. Mais Truffaut est retourné en France, où il essayait à l’époque de préparer Fahrenheit 451et ne voulait pas travailler sur plus d’un projet à la fois. Mais il avait transmis le scénario à Jean-Luc Godard qui venait à New York et allait nous appeler ! Godard parlait couramment l’anglais et il pouvait faire une sorte d’À bout de souffle américain.

Robert Benton & David Newman…Truffaut avait organisé la projection d’un film magnifique, Gun Crazy et il pensait qu’il était exactement dans l’esprit de ce que devait être Bonnie and Clyde. Jean-Luc Godard était assis juste devant nous. Godard avait l’habitude de travailler avec des producteurs européens et Truffaut pensait que nos producteurs travaillaient justement « à l’européenne » car ils avaient trouvé l’argent et on pouvait se lancer. Mais ces deux jeunes novices américains ne voulaient pas donner l’impression qu’ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. L’un d’eux a dit à Godard,,,« Vous savez que le film est prévu pour cet été ? » Godard, qui voulait justement tourner en hiver, s’est levé et a rétorqué…« Je vous parle de cinéma, et vous, vous me parlez de la météo ! » Et il est parti.

Robert Benton & David Newman…Nous avions grandi avec les histoires sur Bonnie et Clyde et je connaissais beaucoup de choses à leur sujet. Nous avons décidé d’écrire une sorte de film façon Nouvelle Vague française, se déroulant en Amérique avec une morale plus complexe, des personnages plus ambigus, des relations plus sophistiquées. Et puis un jour, Warren Beatty m’a appelé. Il m’a dit avoir entendu parler du scénario par Truffaut. Il est venu le chercher en personne chez moi. Il l’a lu et après une heure et demie, il m’a téléphoné pour me dire qu’il voulait faire le film. Il a précisé qu’il fallait un réalisateur américain, pas Truffaut ou Godard. Warren a acheté le script achevé et me l’a apporté. Ce qui m’a attiré dans le scénario, c’est ce dont je me souvenais de la Dépression quand j’étais enfant. Dans le film, l’individu découvre l’humiliation économique, sociale, morale, que lui fait subir la société. Je ne veux pas du tout psychanalyser les États-Unis, mais disons qu’il y a l’aspect sociologique de cette époque et que je montre deux jeunes gens qui en sont le produit.

Robert Towne…Robert Benton et David Newman avaient écrit le scénario de départ, mais j’en ai fait une dernière version, aidé et encouragé par Arthur et Warren. Arthur me faisait réécrire les choses dix ou quinze fois, jusqu’à ce que je sente que je ne pouvais plus rien produire. Le film était donc en constante réécriture, mais dès lors qu’Arthur était satisfait, plus rien ne bougeait.

Mon instinct me soufflait de trouver des histoires qui avaient du sens pour moi. Je voulais faire ce film, parce que le sujet était profondément américain et il y avait un véritable contexte socio-économique. Mais surtout, il montrait des gens intéressants. J’avais d’abord envisagé Bob Dylan pour le rôle, mais petit à petit, j’ai pensé que peut-être je ne serais pas mauvais. Au début, je ne voulais pas être producteur. J’avais prévu de faire appel à quelqu’un d’autre pour produire le film, car le studio disait que cela représenterait trop de travail pour moi. Mais j’ai changé d’avis ! Quand les gens investissent dans un film, vous devez vous assurer de respecter les limites budgétaires, car si vous réussissez, ils pourront peut-être financer de futurs projets. Alors quand j’ai un accord, je m’y tiens…Arthur est un homme extrêmement responsable et sensé. Sans cela, je n’aurais jamais pris le risque de produire son film.

Arthur Penn avait voulu me voir alors qu’il cherchait encore une interprète pour Bonnie. Warren lui avait apporté le scénario et il pensait à l’époque partager la vedette avec Leslie Caron mais ils ont rompu avant le tournage. C’était là ma chance. Arthur m’a fait lire le scénario et j’ai eu le coup de foudre ; il fallait absolument que j’obtienne le rôle. Robert passait son temps à retravailler le scénario initial. Les week-ends, on répétait les scènes réécrites pendant la semaine. Chaque jour, on recevait de nouvelles pages. Nous avions rendez-vous pour faire un essai de lecture avec Warren. J’étais folle d’anxiété et Arthur, qui était là, m’a adressé un sourire d’encouragement. Warren et Arthur se sont retirés pour discuter, je ne sais pas ce qu’ils se sont dit, mais j’ai quand même appris plus tard qu’Arthur avait déclaré « Ou elle a le rôle, ou je ne fais pas ce film ». Ça a été un tournage très physique pour tout le monde et je ne voulais pas me soustraire à ces contraintes. J’ai effectué moi-même toutes mes cascades. Warren s’est battu comme un lion. Il a rêvé et produit un film dont personne ne voulait. Warren s’impliquait dans tout ce qui se rapportait au film…

Quand il n’était pas devant la caméra, il téléphonait pour résoudre un problème avec le studio, préparait de nouvelles scènes avec Bob Towne ou réglait certains détails avec Arthur. S’il laissait à Arthur la pleine responsabilité de sa mise en scène, il a marqué le film entier de sa griffe. Je pensais que je porterais des pantalons, puisque Bonnie passait son temps à dévaliser des banques avant de s’enfuir à toutes jambes. Seulement Arthur et Warren préféraient la voir en robe, lui donner du style, de l’élégance. Ils avaient décidé de laisser carte blanche à une jeune styliste, Theadora Van Runkle. Le « style Bonnie » a par la suite fait fureur. À Paris, le lendemain de la première, j’ai reçu dans ma chambre d’hôtel une boîte entière de bérets, provenant d’un petit magasin près de Lourdes, et dont le chiffre d’affaires venait de bondir et ils voulaient me remercier ! Faye Dunaway

Warren Beatty a pris son rôle très à cœur, comme je le lui avais demandé. Il a la réputation d’être difficile à diriger, mais nous sommes très liés, et nous avons une façon de nous parler qui évite tout problème…très crue, très directe, très naturelle. Nous étions d’accord pour nous dire très franchement ce que nous pensions l’un de l’autre, et pour le dire très violemment si nécessaire. Nous avions convenu qu’en cas de désaccord total, ce serait lui qui céderait et ferait ce que je voulais. Mais en fait, nous avions les mêmes idées. Warren et Faye ne s’entendaient pas très bien. J’étais un peu protecteur, voire paternaliste avec mon actrice. Pour le dernier plan du film, je lui ai dit « Regarde Clyde ». À la dernière seconde, j’ai écarté Warren et je me suis mis à sa place, si bien qu’elle a eu un regard très doux, et ce regard, je l’ai gardé. Faye était bourrée d’énergie, une énergie explosive, et je pense qu’elle a apporté quelque chose d’unique. Gene Hackman est un acteur au jeu extraordinairement réaliste, et il a la capacité d’exploiter les émotions cachées que beaucoup d’entre nous dissimulent. Et ce n’est pas seulement une question de capacité, mais aussi de courage. Comme dans la scène où il meurt.

Pour cette séquence, il s’est inspiré des corridas en d’imitant les mouvements d’un taureau blessé à la nuque, agonisant. Quand j’ai accepté le film, j’ai réalisé que j’avais des liens avec Bonnie et Clyde. Quand j’étais enfant, j’avais vu leur photo en première page des journaux, je me souvenais d’eux comme de personnages, et plus important encore, je me souvenais de la période de la Dépression. J’ai donc pu amener cette dimension sur le film : si on ne voyait pas assez le contexte économique, cela n’aurait pas de sens. Mais je ne savais pas que cela allait avoir autant de résonance avec notre propre époque : résistance à la guerre au Vietnam, libération des mœurs, révolution sexuelle…En un sens, c’était la même chose dans les années 30. Arthur Penn

La Warner nous a demandé si nous voulions faire le film en noir et blanc, et Warren et moi avons répondu catégoriquement non. Ce n’est pas une reconstitution fidèle de l’histoire de Bonnie et Clyde. Nous avions prévenu d’emblée que c’était métaphorique. L’usage de la couleur permettait de raconter l’histoire comme une légende, plutôt que comme le récit d’événements réels. La couleur en elle-même nuit parfois au réalisme car elle est jolie, qu’on le veuille ou non. Nous avons essayé en permanence d’atténuer la couleur dans le film, principalement à travers les décors murs de motel sales, vieux bâtiments de banque…Nous avons baissé les plafonds pour donner l’impression que les personnages sont de plus en plus pris au piège. Ils logent dans des hôtels miteux et tout est petit et étriqué.

Je voulais du rythme, un montage très nerveux. Les souvenirs que j’avais de Bonnie et Clyde étaient des souvenirs de photographies. Aussi je ne voulais pas d’une caméra mobile, mais plutôt adopter une technique kaléidoscopique. Que le film soit aussi réaliste que possible. Rien ne devait être beau. Nous avons fait certains choix qui pourraient paraître incongrus sur un plan photographique, mais qui ont produit le réalisme voulu. Nous avions convenu que la photo ne serait pas élégante façon Hollywood. Nous n’avons pas essayé de glamouriser les personnages avec un éclairage doux et diffus, y compris Faye Dunaway. Elle portait très peu de maquillage, mais elle n’était pas trop difficile à photographier, car elle a un beau visage. Le résultat a une qualité brute que l’on pourrait qualifier de « documentaire » mais nous avons obtenu des images saisissantes et tout semble extrêmement réel.

Il me semblait que si nous devions décrire la violence, nous serions obligés de le faire avec la même puissance que ce que l’on ressent lorsqu’on y est réellement confronté. On était en pleine guerre du Vietnam, on ne pouvait pas faire un film aseptisé, avec des petits bangs bangs. Il fallait que ça saigne ! Avant, on ne pouvait pas montrer dans un même plan un tireur et sa victime, il devait y avoir un cut. Mais on s’est dit « Ne répétons pas ce que les studios font depuis si longtemps. » Il fallait que ce soit frontal. La mort dans le film est parfaitement fidèle à la réalité et ses 87 impacts relevés sur leurs corps. dans ce film, on devait donner l’impression que les gens étaient réellement tués. J’avais vu la fin, littéralement image par image, bien avant de la tourner. Je pensais qu’il fallait aller à fond dans la légende, terminer le film par une sorte de grand saut. J’ai pensé que la meilleure manière serait de filmer ça comme un ballet. J’avais vu les films de Kurosawa, je savais comment m’y prendre. Ce que j’ai fait, et qui je pense n’avait jamais été fait, ça a été de varier les vitesses de ralenti pour obtenir à la fois un rendu de spasme et de ballet. Techniquement, c’était très compliqué, parce qu’on devait assembler quatre caméras, qui filmeraient simultanément depuis le même endroit. Pour la séquence finale, j’ai pensé qu’on pourrait faire s’envoler des oiseaux juste avant, comme une sorte de prémonition. Ensuite seulement, la fusillade commencerait…Warren a beaucoup aimé l’idée « C’est russe. C’est typiquement russe, comme une touche de cinéma russe. » Ça a pris trois ou quatre jours. C’était un de ces moments dingues, où, en tant que réalisateur, on se dit « Je le vois comme ça, je ne le vois pas autrement, donc je ne vais pas lésiner », et pendant ce temps, les gens chuchotent sur le plateau « Ce type est cinglé, mais qu’est-ce qu’il fout ? » Les acteurs devaient être convaincants, bouger aussi vite que les transperçaient les balles. Ils devaient faire ressentir leur agonie. Je n’ai pas eu besoin de leur donner des directives ; ils étaient trop bons. Il y avait des réseaux de fils sur toutes leurs jambes et un spécialiste des effets spéciaux les faisait trébucher en établissant un contact électrique avec des clous connectés à une batterie. Et pendant que les balles volaient, quelqu’un d’autre tirait un fil de nylon invisible qui emportait un bout de la tête de Warren.

Faye Dunaway…Tout mon corps et ma tenue ont été maquillés. Je garde encore en mémoire trois points d’impacts de balles sur le visage. Le maquillage nous a pris plusieurs heures. Il fallait dessiner pour chaque balle un cœur noir, entouré d’un cercle rouge. Là-dessus, on ajoutait de la cire qu’on recouvrait de fond de teint et qu’on reliait à un pétard par un minuscule fil, de la taille d’un cheveu, donc à peu près invisible. Pendant la scène, tous les pétards allaient exploser comme de petites bombes. Avec toutes ces balles, les soubresauts étaient inévitables, si bien que je me suis lancée dans une sorte de danse de Saint-Guy, la danse de la mort.

J’ai véritablement compris l’impact du film qu’après sa sortie. Je voyageais en Espagne, j’ai acheté le Time Magazine dans une gare, et le film faisait la couverture, expliquant que le film appartenait à un nouveau cinéma à Hollywood. Ce fut l’un des plus gros succès de l’année. Son thème a lancé un débat sur la violence qui s’est poursuivi pendant plus d’un an, et c’est toujours un film exemplaire sur ce sujet. Je crois que le succès de Bonnie and Clyde auprès de la jeunesse américaine tenait au fait que les jeunes se sont retrouvés dans ce qu’ils ont vu comme un retour à l’anarchie, mais surtout un film contre la guerre. L’héritage et l’influence de Bonnie and Clyde sont en partie liés à sa réalisation, loin de tout modèle classique. Le film a obtenu dix nominations aux Oscars 1968, et en a remporté deux…Meilleure actrice dans un second rôle pour Estelle Parsons & Meilleure photographie pour Burnett Guffey. Après la cérémonie, la réaction la plus marquante a été celle de Faye Dunaway...« Martin Luther King venait d’être assassiné, ce n’était vraiment pas le moment de se soucier d’une statuette en or. »

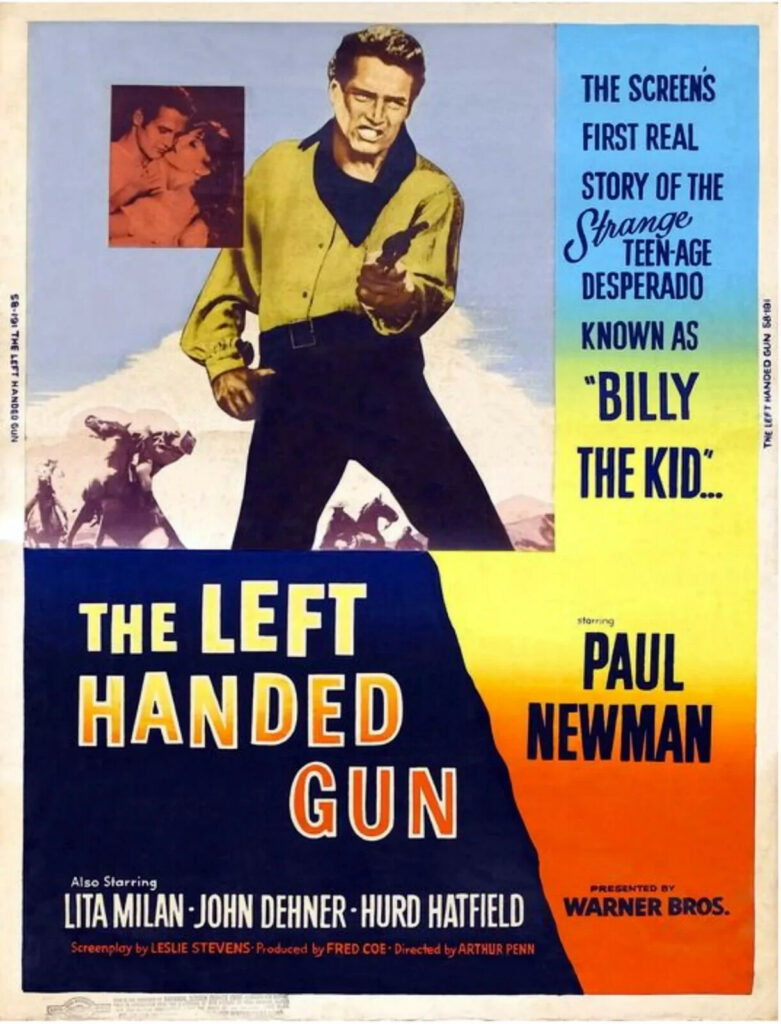

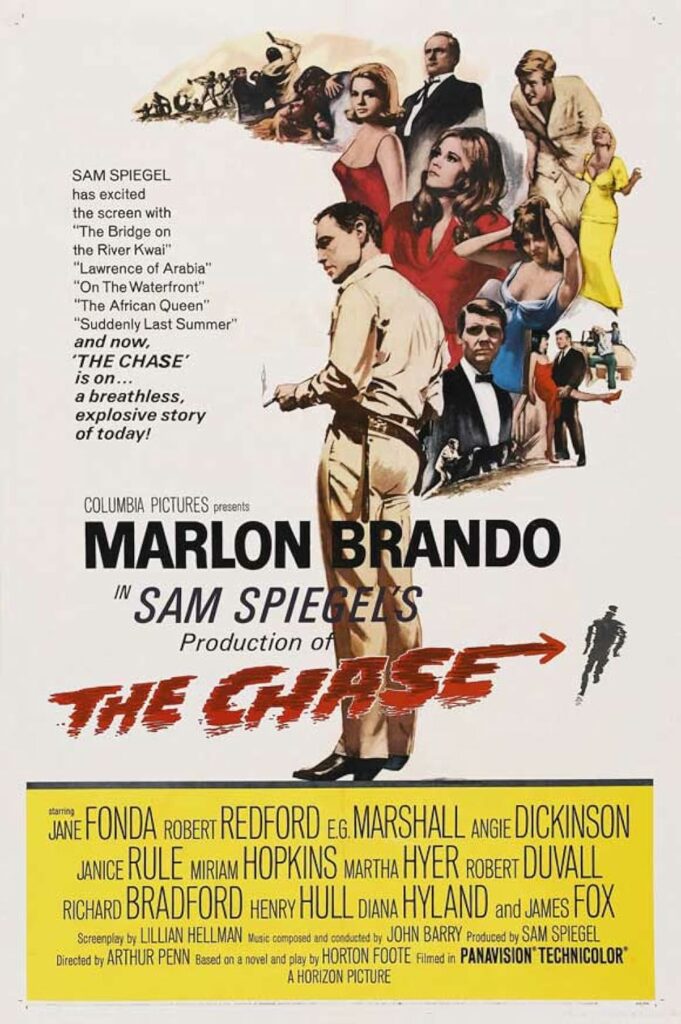

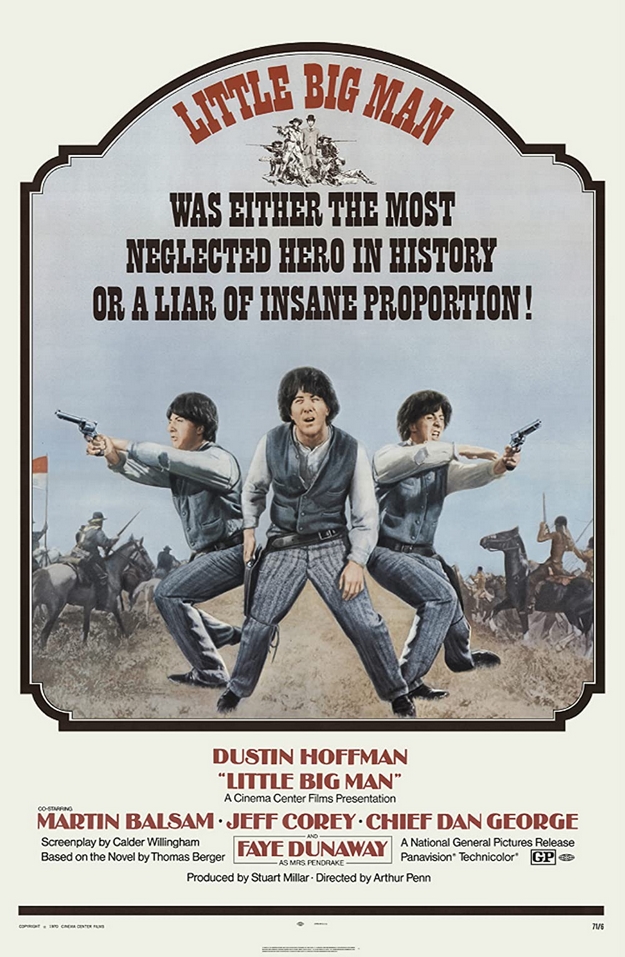

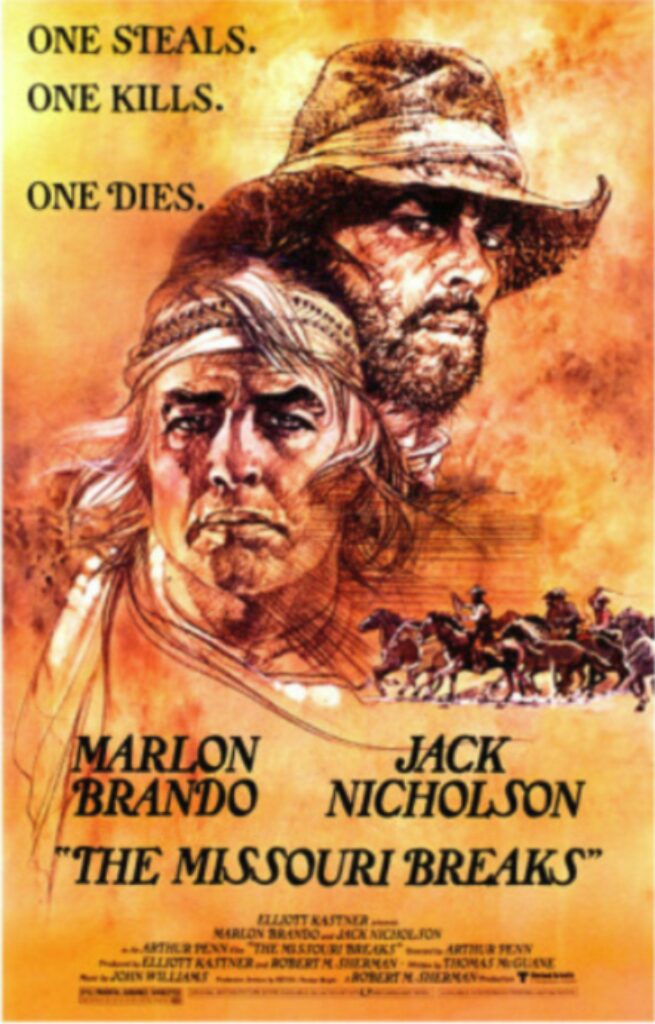

Arthur PENN – 30 ANS DE CARRIERE / 13 FILMS / 5 MAJEURS /

Lorsque le film légendaire d’Arthur Penn sort en 1967, l’Amérique conservatrice n’en croit pas ses yeux « Ils sont jeunes ! Ils sont amoureux ! Et ils tuent des gens ! », annonce l’affiche du long-métrage. Depuis, les mentalités ont évolué, mais Bonnie and Clyde hantent toujours la pop culture…Gainsbourg, Lana Del Rey, Marilyn Manson, Jay-Z et Beyoncé, pour ne parler que du monde de la musique, y ont tous fait référence. Côté cinéma, on ne compte plus…The Bonnie Parker Story en 1958, Bonnie et Clyde en 1967, Bonnie & Clyde – Dead and Alive en 2013… Ils sont partout. Comment un couple de meurtriers a-t-il pu autant marquer la culture, plus de 80 ans après leur mort ?

Bonnie Parker est la cadette de trois enfants. Elle naît au Texas mais déménage à quatre ans vers Dallas, après le décès de son père. Malgré tout, Bonnie mène sa barque…Ses notes sont excellentes, elle accumule les prix d’orthographe, d’écriture et d’art oratoire. Passionnée de littérature, elle écrit plusieurs poèmes, comme L’Histoire de Sal le Suicidaire, ou Le Bout de la piste. Rien de tout cela ne laisse présager la carrière qu’on lui connaît. elle se marie en 1926. Mais déjà, sans le savoir, son cœur penche pour les hommes dangereux. Son mari est soit absent, soit en train de la battre. Il finit en prison en janvier 1929 pour braquage de banque à main armée, et elle retourne donc vivre avec sa mère et devient serveuse. « On s’ennuie à mourir, il n’y a rien à faire. Si seulement il pouvait arriver quelque chose », écrit-elle dans son journal.

Clyde Barrow est lui aussi, de la banlieue de Dallas. Cinquième enfant d’une fratrie de six bambins, il vit avec ses parents paysans à West Dallas, dans un bidonville sobrement surnommé « l’antichambre du Diable », où la famille possède une roulotte. C’est peut-être cette enfance où la pauvreté est le mot d’ordre qui le poussera à devenir hors-la-loi. En 1926, le jeune Clyde n’a que 17 ans et pourtant déjà bien connu de la police locale, qui arrive enfin à l’attraper après un vol de voiture. Il sera également arrêté pour un vol de dindes, mais cela ne l’empêchera pas de persévérer avec vol de voitures et braquages s’enchaînent, et par deux fois entre 1928 et 1929, Clyde Barrow se fait attraper par les forces de l’ordre.

La rencontre entre Bonnie Parker et Clyde Barrow est incertaine. Dans le film d’Arthur Penn, Bonnie se penche à sa fenêtre un matin et voit un jeune homme reluquer la voiture de sa mère. « N’avez-vous pas honte d’essayer de voler la voiture d’une vieille dame ? » lui lance Faye Dunaway. En réalité, personne ne sait réellement comment les deux complices se sont rencontrés. On situe la date vers janvier 1930, peut-être le 5, après que la jeune femme a rejoint sa mère. Ils se seraient vus pour la première fois chez Clarence Clay, une amie commune. Le coup de foudre aurait été immédiat. Les aventures de Bonnie Parker et Clyde Barrow ne débutèrent pourtant pas là. Après leur rencontre, Clyde repasse par la case prison. Il s’échappe grâce à l’aide de Bonnie c’est là qu’elle devient réellement sa complice pour se faire rattraper une semaine plus tard. Du haut de son mètre soixante-huit, il est surnommé le « bébé voyou » par la presse locale. C’est à la terrible Eastham Prison Farm que le jeune homme commet son premier meurtre…Ed Crowder, un codétenu d’un mètre quatre-vingt-dix, qui l’a agressé sexuellement à plusieurs reprises. En lui assénant un coup fatal au crâne, Clyde échappe aux viols à répétition qu’il subissait jusqu’alors et arrive au passage à faire porter le chapeau à un autre prisonnier. Pour sortir, Clyde se sectionne deux doigts de pied. Conduit à l’infirmerie, il apprend que sa mère a réussi à lui obtenir une grâce. Il rejoint la jeune Bonnie mais pas pour longtemps. Les deux malfrats volent une voiture, sont poursuivis par la police, et c’est finalement au tour de Bonnie de finir derrière les barreaux, pour quelques mois. C’est là, une fois séparée de son amant, qu’elle réalise tout son amour pour lui, à coup de vers mélodramatiques et excessifs. Désormais, elle ne vivra que pour Clyde.

Une fois libérée de prison, Bonnie Parker retrouve Clyde, et le « gang Barrow » commence à faire parler de lui. En son sein, quelques criminels dont le passage reste éphémère, mais également son frère Buck Barrow, et sa femme Blanche. Avec Bonnie et Clyde, ils parcourent les comtés et pillent tout ce qu’ils peuvent sur leur passage. Les mois passent et les victimes s’enchaînent. Depuis Ed Crowder ce prisonnier d’Eastham tué par Clyde Barrow en octobre 1931 le jeune homme a ajouté plusieurs noms à sa liste. Un propriétaire d’une boutique, un sous-shérif, un épicier, ou encore un vendeur le soir de Noël…Le meurtrier accumule les cadavres. Pourtant, Clyde Barrow n’aime pas ça et affirme tuer seulement pour se défendre. Et petit à petit, lui et Bonnie Parker entrent dans la légende de leur vivant. L’intérêt de l’Amérique pour ces deux assassins débute en 1933 lorsque, dans l’urgence de quitter une de leur planque, ils laissent une série de clichés derrière eux. Heureux, armés, cigare à la main ou à la bouche, ils sont beaux, jeunes, et vont passionner une Amérique en mal de rêve « Barrow et la fille au cigare : douze victimes en deux ans » titre The Milwaukee Journal. Leur quotidien est totalement idéalisé et déclenche les passions en réalité, les deux amants maudits vivent au jour le jour, mangent comme ils le peuvent et se lavent dans des rivières qu’ils croisent. Avec l’embrasement de l’Amérique pour ces criminels passionnants, les forces de l’ordre n’ont pas d’autre choix avec une véritable chasse à l’homme est lancée. Clyde est l’ennemi public numéro un et en tuant un sous-shérif, il sait que seule la condamnation à mort l’attend. Lors des réunions familiales, la mère de Bonnie la supplie de se rendre à la police. Au fond, ce n’est pas elle qu’ils recherchent. Clyde, étonnamment, n’est pas offusqué par cette idée. Au contraire, il tente de la convaincre d’arrêter. Pour Bonnie, c’est impossible, elle ne peut pas être séparée de Clyde Barrow.

Bonnie Parker et Clyde Barrow passent le plus clair de leur temps sur la route. As du volant, le jeune homme vole les modèles les plus puissants. En juin 1933, il commet pourtant l’irréparable…A pleine vitesse, il ne voit pas un panneau de déviation. La voiture fait un tonneau et s’enflamme. Clyde s’en échappe rapidement, mais Bonnie reste prisonnière des flammes un bon moment trop longtemps, puisque cela lui coûtera sa jambe droite. Son membre calciné souffre d’un manque de soin. Elle y applique de la levure et de la graisse, mais jamais elle ne pourra remarcher correctement. Les beaux jours de Bonnie Parker et Clyde Barrow touchent à leur fin. Elle est un poids mort à traîner peu importe, Clyde ne peut se résoudre à abandonner sa complice. En 1933, les encerclements par les forces de l’ordre se multiplient, et tous n’en sortent pas sains et saufs. Buck, le frère de Clyde, est tué par balle et son épouse, Blanche, grièvement blessée à l’œil, finit en prison. C’est d’ailleurs durant cette période qu’elle écrit My life with Bonnie and Clyde. Comme s’il était évident qu’ils deviendraient un mythe, elle relate son quotidien avec le terrible duo. En janvier 1934, il est primordial pour Clyde de reformer un gang Barrow qui tienne la route. Lui et sa compagne s’introduisent dans la prison de Eastham la même où il fut emprisonné quatre ans plus tôt pour libérer cinq détenus. Deuxième erreur pour le bandit…Il s’attire les foudres de Lee Simmons, le directeur de la prison « Je les aurai » Décidé à prendre les choses en main, il ne cherche même pas du soutien du côté de la police locale, qui peine à attraper Bonnie et Clyde depuis des mois. Il engage donc Frank Hammer, célèbre et redoutable Texas Ranger. Lorsqu’il se penche sur le cas de Bonnie Parker et Clyde Barrow, il a déjà 53 cadavres de bandits dans son sillage. Il décide que les deux criminels ne méritent ni procès, ni condamnation, simplement la mort. Il choisit donc de monter, avec de l’aide, une embuscade. Ils ont pour seule consigne de tuer quiconque passerait sur leur chemin. Il faut encore trouver les deux proies. Pour cela, Frank Hammer se rend en Louisiane et interroge la famille d’un des évadés de la prison d’Eastham, le pardon à la clé. Lorsque Clyde et l’un de ses associés, Henry Methvin, tuent deux officiers de la police, Edward Wheeler et Holloway Murphy le 1er avril 1934, la traque s’intensifie. Un fermier vient raconter que Bonnie est elle aussi coupable…La version, douteuse, est pourtant transmise par tous les médias.

Le 6 mai de cette même année, Bonnie et Clyde rendent une dernière visite à leur famille. Les parents de Clyde lui expliquent qu’ils n’ont pas encore acheté de pierre tombale pour Buck le tour de Clyde viendra, ils le savent, alors autant faire d’une pierre deux coups. Bonnie fait lire à sa mère son poème Le Bout du chemin « Ils ne font pas les malins, ils ne jouent pas aux plus forts. Ils savent que la loi les aura. Ils tomberont ensemble et reposeront côté à côte. Certains les pleureront, mais la loi criera “Hourra”. Il s’en est fini pour Bonnie et Clyde ». Deux semaines plus tard, ils tombent dans le piège de Frank Hammer. Un homme, avec sa voiture sur le côté, leur demande de s’arrêter, pour l’aider. Ils le font, et les balles pleuvent à tel point que les corps sont méconnaissables lorsqu’on les tire de la voiture. La route 154, décor sanglant du meurtre de Bonnie et Clyde, devient immédiatement un lieu de pèlerinage. Les corps sont encore là lorsque les premiers badauds débarquent : on arrache des bouts de vêtements, on essaie de sectionner des membres pour les récupérer. Des dizaines de milliers d’admirateurs se rendent à leur enterrement. Une immense couronne de fleurs est offerte par les journalistes de Dallas à ceux qui ont fait couler tant d’encre et qui continuent aujourd’hui encore de nourrir la culture populaire.