Deux réalisateurs Corse pour deux films sur l’identité Corse et sa complexité dans la violence des rapports humains avec en toile de fond l’argent et le pouvoir. Des acteurs Corse professionnels mais aussi amateurs jusqu’à chercher et trouver des personnes loin du monde du spectacle mais qui trouvent totalement leur place. Une langue originale respectée et surtout la volonté des deux de nous faire vivre de l’intérieur pour mieux comprendre ce qui a et dévore les famille sur cette merveilleuse île. JP

2024 – Le ROYAUME par Fabien Lemercier

Ecoute-moi quand je te parle, ma fille…Ce qui se dit et ce que tu vois ici, tu n’en parles à personne. Jamais…Quand un film commence par le dépeçage sanglant d’un sanglier des mains d’une adolescente au terme d’une partie de chasse réunissant une communauté très masculine à l’évidence très soudée, on se doute bien que la suite des évènements ne va pas faire dans la dentelle. Mais les apparences peuvent être partiellement trompeuses car c’est un premier long métrage idéalement balancé entre thriller tendu sur fond de criminalité organisée et œuvre beaucoup plus intime sur une relation fille-père que signe Julien Colonna avec le très bon Le Royaume, présenté au programme Un Certain Regard du 77e Festival de Cannes…On ne demande pas l’avis d’une gamine. C’est déjà suffisamment compliqué comme ça. Alors qu’elle ne pense qu’à poursuivre à la plage une idylle estivale naissante, Leisa (Ghjuvanna Benedetti) qui a 15 ans, est exfiltrée par sa tante chez qui elle habite et confiée à un motard la conduisant dans une ville isolée où sont rassemblés son père Pierre-Paul Savelli (Saveriu Santucci) et une dizaine d’hommes préoccupés. Au fil des jours, la jeune fille découvrira en tendant l’oreille vers la télévision, en guettant les conversations chuchotées, et en jetant un œil aux journaux, de quoi il retourne avec l’explosion d’une voiture piégée à Ajaccio a failli coûter la vie au président de la région Corse. Mais la véritable cible serait le père de Leisa, qualifié par les médias…D’énigmatique chef de clan, recherché depuis mars 91 et doté d’une influence certaine sur la politique et le milieu insulaires. Et à l’heure où certains territoires font encore l’objet de convoitises, un tel événement pourrait être le début d’un nouveau chapitre sanglant sur l’île.

« Je ne fais confiance à personne. » Alors que les morts s’enchaînent, et que Pierre-Paul et ses hommes cherchent à identifier qui les attaque et dressent des plans de contre-offensive, le père et sa fille apprennent progressivement à mieux se connaître. Mais le danger se rapproche et si le père veut mettre sa fille à l’abri comme une chanson le souligne…Que le temps passe vite, même hier encore elle était si petite, et ses premiers tourments sont vos premières rides et vos premiers soucis, la protéger autant que possible de son monde criminel, Leisa n’a pas du tout l’intention de quitter son paternel…Bâti sur un excellent scénario écrit par le réalisateur et Jeanne Herry, Le Royaume brille par son authenticité, son casting impeccable, sa restitution détaillée et très crédible de l’atmosphère ambiante de la criminalité. Mais ce qui pourrait être une sorte de Parrain en Corse avec ses codes, ses rebondissements, sa clandestinité, ses pérégrinations sur l’île de Beauté, ses stratagèmes, ses armes et ses règlements de comptes, emprunte très habilement le chemin de l’intimité grandissante et de l’amour filial. Un mélange qui fait de ce film noir aux effluves d’auteur, enveloppé dans un vrai-faux 35 mn très bien travaillé par le directeur de la photographie Antoine Cormier, une entrée dans la carrière particulièrement réussie et accessible à tous pour Julien Colonna. Quant à la question du titre, « Le Royaume », Julien Colonna dont l’histoire personnelle résonne à travers celle du film, l’explique « dans le sens du territoire pour lequel on se bat », selon le réalisateur c’est aussi « le Royaume de l’intime, des sensations, des souvenirs », celui dont « nous seuls avons les clés ».

Ce fameux Royaume que Lesia « partage avec son père et dont elle se remémora une fois adulte, très certainement comme son paradis perdu. » Puisque l’histoire en effet est avant tout celle d’une relation filiale, « d’un père et d’une fille qui tente d’exister ou de survivre dans un contexte où tout meurt » nous dit Julien Colonna dont l’idée au début du film est d’avoir un personnage…Assez éloigné, assez passif de par sa position d’enfant. Tout simplement parce que chez nous en Corse il n’y a pas de place pour les enfants dans ce monde-là…Je pense que c’est là où avec ma co-autrice, Jeanne Herry, on a fait un petit pas de côté par rapport à la réalité…Il paraît fort improbable qu’une enfant puisse être autant en proximité de tant de drames, mais évidemment que sa courbe dramaturgique est liée sur le fait d’en apprendre plus et toujours plus sur qui est son père et sur ce qui l’entoure, pour aussi mieux le comprendre et donc mieux l’aimer et se rapprocher de lui aussi, bien sûr. »

Julien Colonna présente son premier long-métrage, LE ROYAUME dans la catégorie Un certain regard, sur la Croisette. Nous avons rencontré le réalisateur et scénariste, afin d’en savoir plus sur ce film de fiction qui est né de sa propre expérience. Par Sébastien Bonifay et Delphine Leoni

Julien Colonna, vous êtes le fils de Jean-Jé Colonna, surnommé le dernier parrain corse. Est-ce que ce film est autobiographique ? Ce film est inspiré de la relation parent-enfant que j’ai vécue. J’y ai puisé une certaine véracité, mais j’ai voulu écrire un récit de fiction. Ni moi ni personne ne peut prétendre avoir vraiment vécu les situations que je décris dans Le Royaume. Avec ma coautrice, Jeanne Herry réalisatrice et scénariste du film Je verrai toujours vos visages, en 2023, on a voulu faire un travail de scénaristes, pas un travail de mémoire.

Votre personnage central, Lesia, est une jeune femme. C’était une façon de mettre une distance supplémentaire entre votre expérience et le film ? C’est avant tout un choix dramaturgique. Cette jeune fille, une enfant sentinelle, avec sa blessure rentrée, courageuse, déterminée, et douce en même temps, plongée dans ce milieu opaque, très masculin, ça faisait sens. L’idée, c’était de dépeindre cette relation filiale qui tente d’exister, qui tente de survivre, dans un contexte ou tout meurt.

Vous dites avoir voulu faire un anti-film de voyous. Qu’est-ce que ça signifie ? On voulait montrer la machine de la voyoucratie dans son extinction programmée et inévitable. On s’est concentré sur ces destins tragiques. Ces hommes sont des pénitents de leur propre vie, ils vivent comme des animaux sauvages, entre la chasse et la cache. Ce fatum devait écraser l’histoire et ses personnages dans sa lente inertie.

Votre vision de ce monde n’a rien de glamour ou de clinquant…Ce qui nous intéressait, c’était la relation entre un père et sa fille. Le reste, les guerres de clans, les guerres de territoire, on l’a volontairement mis au second plan. Que ce soit en Corse ou ailleurs, dans les films ou dans la réalité, ces histoires-là se ressemblent toutes. Avec Jeanne, on voulait positionner Le Royaume ailleurs.

Vous redonnez également une réalité aux personnes qui sont les victimes collatérales du grand banditisme. C’était important pour moi d’essayer de dépeindre un milieu trop souvent fantasmé, et d’essayer de le montrer d’une manière plus fidèle. Les choix de vie marginale de ces hommes ont des conséquences sur la vie des proches, les femmes, les enfants, les frères, les soeurs…C’est ce que les Italiens appellent la Malavita.

Si des collectifs Antimafia vous demandaient de montrer ce film dans des collèges, des lycées, est-ce que vous iriez ? J’accompagnerai le film partout où on me le demandera, mais je ne suis pas là pour donner des leçons. Ce que l’on veut, avec ce film, qui est une fiction, c’est instiller des pistes de réflexion, pas apporter des réponses toutes faites. Mais si un jeune voit le film et remet en question ses choix de vie alors qu’il se dirigeait vers ce monde-là, alors peut-être que le film aura servi à quelque chose.

C’est pour leur premier long métrage que l’un Julien Colonna, le réalisateur et l’autre Antoine Cormier, le chef opérateur – font alliance pour réaliser et éclairer Le Royaume.

Antoine Cormier...Lorsque nous échangions des références avec Julien pour le tournage du Royaume, nous avons rapidement constaté que nous partagions le même désir de texture d’images. Notre premier geste concret a été de bondir sur une caméra 35 mm, 2 perfos, qui offre cette texture et ce grain très présent que nous imaginions pour ce film, mais qui conserve tout de même plus de détail que le Super 16 mm…Mais il faut abandonner cette idée…Le casting est composé, pour la quasi-majorité du film, de comédiens non professionnels. On a su très vite aussi qu’on serait en mode « commando » avec ce budget et que la logistique, avec notamment les envois de bobines depuis la Corse, pèserait trop pour la production.

Alors Antoine Cormier et le réalisateur ont avancé dans une autre direction, avec toujours cette envie de texture pour ce film qui se déroule dans les années 90, et qui mène de front la froideur de la violence, de la sauvagerie et la grande douceur de la quête du lien père/fille…Comme je possède plusieurs caméras Super 16, nous avons fait des essais sur certains de nos décors en Alexa 35 et en pellicule. Ces essais menés avec les deux supports nous ont permis de construire une base pour créer un look qu’on n’a pas lâché jusqu’au bout. Ce qui compte énormément pour créer ce « look », c’est le choix des optiques. Avec Julien on aimait bien que l’image soit un peu rugueuse et pas super propre. Le zoom Canon K35 25-120 mm qui date du début des années 1970, nous a vraiment séduits. Et les 80 % du film sont tournés avec ce zoom ! On a d’ailleurs très souvent utilisé de lents zooms motorisés, comme ceux que l’on retrouve dans la série de Derek Cianfrance « I Know This Much is True ». Ces zooms, parfois à peine perceptibles, maintenaient une subtile tension et renforçaient les émotions qui traversent nos personnages. J’ai choisi une série d’optiques fixes Canon K35, de la même époque, qui complètent naturellement bien le zoom, et qui nous ont permis plus de liberté pour les décors où l’on ne pouvait pas tellement éclairer et les décors exigus tels que les intérieurs voiture.

Quand on discute de texture, quand on a envie de tourner en argentique, immanquablement on évoque le grain, et Julien et Antoine ont pris le risque, comme en pellicule, de tourner avec du grain…Nous avons décidé d’utiliser le grain interne de l’Alexa 35 « Nostalgic ». Nous aimions l’idée de voir une image avec son look presque final (grain y compris !) affiché sur les moniteurs, d’être immergé dans l’époque sur le plateau. Nous avons tout de même fait des tests pour voir si le grain de la caméra pouvait nous handicaper en étalonnage, ou lorsque nous augmentions les ISO. Finalement le bruit numérique se mélangeait agréablement à la texture « Nostalgic », et nous avons même effectué un travail de texture supplémentaire en post production. Si la question de la texture de l’image était d’importance, un autre sujet était à aborder dès la prépa, celui du cadre. Les deux aspects qui se côtoient sans cesse dans le film, celui de la violence, de la colère, de la haine, et celui de la naïveté, de la pureté et de la beauté de l’amour filiale trouvent leur langage dans la manière de filmer. Avec Julien, on s’est toujours dit qu’anticiper plusieurs découpages en amont était la clé pour être prêts au moment du tournage. Nous avons passé beaucoup d’heures à explorer, à nous poser des questions, à revenir en arrière, à corriger…Toutes ces possibilités de découpage se sont révélées être une véritable force, un atout pour réagir efficacement face aux imprévus d’un tournage, même si parfois on a dû jongler et s’adapter en cours de route, comme à chaque fois ! Pour une grande majorité du film la caméra est sur pied, en longue focale, serrée sur le visage de Lésia, qui semble parfois paralysée de voir son monde adolescent s’écrouler autour d’elle, sa naïveté et son innocence disparaître, sans qu’elle ne puisse rien y faire…A l’inverse l’épaule et le mouvement en général arrive à de rares occasions, lorsque Lésia quitte son rôle d’observatrice, et qu’elle devient active, forcée d’agir dans le tourment de cette cavale.

Nous allons parler de l’éclairage de deux séquences de nuit, l’une qui a lieu dans une forêt, autour d’un campement de fortune pour le groupe d’hommes en cavale, l’autre dans un camping, une séquence de révélation très longue et très touchante…Pour la séquence de nuit dans le maquis, avec ces hommes en cavale, qui ne veulent pas être repérés et qui par conséquent ne peuvent pas faire de feu, il nous fallait trouver une autre source d’éclairage. Mais je voulais que la lumière soit justifiée, qu’on comprenne d’où elle venait. Le chef électro, a eu cette brillante idée d’utiliser des lampes de camping à gaz, avec lesquelles on partait faire du bivouac dans les années 1990. Aujourd’hui la partie opaque qui vient cacher la flamme a un design un peu plus moderne. Il fallait trouver un aspect plus ancien avec la bonne opacité et le côté frost du verre. L’équipe déco estintervenue pour que les lampes soient équipées de dômes de diffusion frostés. Nous pouvions donc les filmer, car elles étaient complètement raccord avec l’époque ! Cet éclairage était parfait, avec la dureté d’une lumière à la flamme, un côté organique, et un rendu enveloppant. À part un très léger niveau donné sur certains fonds, toute la lumière de cette séquence provient de ces lampes. Pour la longue séquence d’aveux du père dans le camping, c’était assez compliqué. Le père et la fille sont assis à l’écart pendant qu’une fête avec les estivants se déroule à l’arrière-plan. On voulait une image peu exposée, une lumière qui raconte l’ambiance de la fête, mais « à l’écart », pour créer comme une bulle d’intimité autour de ce moment précieux. Nous avons suspendu une boule disco, très grande, de 1,30 m de diamètre que l’on a éclairée avec plusieurs sources très spots (Aputure + nez optiques). Cela permettait de tapisser les fonds avec des éclats de lumière. Pour le côté « réaliste », nous avons également utilisé des lumières de fête, que l’on trouvait déjà dans les années 1990, tels que des Wash qui venaient balayer d’une couleur la piste de danse. Nous avions aussi beaucoup de petites touches de lumières dans nos fonds, ramenées par des AX5 et autres LEDs compactes cachées sur les tables, sous les parasols. Nos comédiens bénéficiaient de toutes ces lumières d’arrière-plan, et bien qu’ils se trouvent à l’écart de la fête, de nombreux éclats de boule disco venaient ponctuer les déclarations et assez souvent les Wash venaient leur créer des contre-jours forts et colorés. Pour leurs visages, nous aimions aussi l’idée d’avoir une direction latérale assez marquée, venant d’un Lite Mat proche d’eux mais bas en niveau. »

Le moteur de la fabrication d’un film, c’est l’expression des talents techniques et artistiques, mais l’énergie de l’équipe, ça compte tout autant ! Faire ce premier film avec Julien a vraiment été une expérience exceptionnelle. Nos affinités artistiques et son immense dévouement ont insufflé une énergie particulière à notre travail. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers la formidable équipe qui nous a accompagnés à chaque étape de ce voyage.

BANDE ORIGINALE Audrey Ismaël signe la musique du premier film de Julien Colonna. Benoit Basirico

Quel a été le point d’entrée dans ce projet musicalement ? Est-ce que ça a été de convoquer la géographie, ou de convoquer le personnage, cette jeune fille seule dans un monde d’hommes ? Alors, c’est plutôt par les personnages que je rentre dans les films, parce que ce sont eux, leurs obsessions, leur fragilité, qui sont souvent mon point de départ et mon ancrage émotionnel. Et j’ai beaucoup accompagné, ces dernières années, des parcours initiatiques de jeunes femmes, puisque j’avais fait « Le Consentement » l’année dernière, et puis « Le Diamant brut », un autre film présenté à Cannes cette année. Donc, cette jeune fille dans ce milieu d’hommes, Lesia dans « Le Royaume », l’idée était effectivement plutôt de se connecter à elle plutôt que de se connecter à la Corse de manière folklorique. On est partis de cette envie avec Julien de trouver quelque chose d’assez grave, donc avec ces nappes de violoncelles qui représentaient pour nous le chant de la mort. Et Lesia, c’est le piano, c’est la vie qui recommence toujours.

Pour Julien Colonna, c’est son premier film. Est-ce que pour lui, c’était facile d’exprimer les intentions musicales ? Oui. C’est son premier film, mais il a fait une série (« Gloria », 2021) sur laquelle j’avais déjà travaillé à la musique et puis un court-métrage. Et c’est quelqu’un qui a une grande passion et culture de la musique et une vraie sensibilité musicale. L’impulsion du violoncelle et du piano, d’ailleurs, sont venues de lui. Parfois, ça vient de moi. Parfois, ça vient des metteurs en scène, des réalisateurs et des réalisatrices avec qui je travaille. Et là, lui, il recherchait ce côté chant de la mort et le piano ainsi que le fait d’utiliser le violoncelle, qui peut être un instrument mélodique, que j’utilise en plus souvent de manière très mélodique. Là, on voulait l’utiliser plutôt comme une grande « pédale grave », une note tenue, qui est jouée tout du long. Il n’y a pas de mélodie au violoncelle. La mélodie vient du piano, utilisé dans les aigus. Le spectre des fréquences, du plus grave au plus aigu, avec l’idée de ces deux instruments qui nous est venue ensemble. On a eu envie que tout sorte des instruments avec ce côté organique. Il y a des rythmiques, mais qui sont des coups sur des pianos, des coups de marteau, des pédales qui se soulèvent, des coups sur le violoncelle. On a eu envie aussi que la rythmique soit le plus organique possible, le plus acoustique possible. On trouvait que ça correspondait bien aussi à la nature qui est très présente dans le film. On avait ainsi envie d’être dans quelque chose de très organique.

Et c’est vrai que ce violoncelle rugueux qui trace une tension fait exister finalement le drame qui va peut-être advenir. Il y a des confrontations entre gangs. On est dans le banditisme. C’est solaire au début, mais la musique vient compléter ce soleil par l’annonce peut-être d’un drame…Exactement. Sans trop spoiler le film, il y a cette scène d’ouverture, effectivement, où ils reviennent de la chasse. Il y a toute cette arrivée. On découvre effectivement le visage de Lesia. Il y a une scène de repas qui est censée être un moment joyeux de convivialité et de famille. Cette première musique se lance avec ce violoncelle assez grave, annonciateur du drame. Et c’est vrai que ça permet de poser quand même à la fois ce côté familial, chaleureux, avec des enfants, des adultes, des grands-parents. Il y a toutes les générations qui se rejoignent autour de ce déjeuner. Et ce violoncelle est la réponse au piano, convoquant le drame. Et en même temps, il y a cette lumière aussi très présente en Corse, avec ce soleil aussi qui perce. On a voulu accompagner cela avec la musique de manière générale sur le film, dès le premier morceau.

Le plus beau et le plus émouvant dans le film, c’est le sujet central du film, soit la relation entre le père et sa fille. Comment ça a pu être joué en musique ? Lui représente le danger, en fait. C’est quand même un drame, avec quelque chose de l’ordre du thriller, puisqu’il y a beaucoup d’actions aussi. Et moi, qui ai accompagné dernièrement des films d’auteurs, où il n’y a pas forcément énormément de musique, où elle accompagne le personnage, où on peut jouer même en contraste. Là, il fallait quand même accompagner l’action. Et donc, l’idée était de trouver une musique suffisamment organique pour accompagner ces personnages tout en restant dans une intimité, et de pouvoir se déployer sur des moments d’action. C’était rigolo d’essayer de faire le trait d’union entre les deux. Et le père et la fille sont présents, finalement, dans les deux instruments. On pourrait se dire que le père, c’est le violoncelle et la fille, le piano. Mais cela peut s’inverser. Il y a comme un miroir entre eux. Ils vont apprendre à se connaître et à s’aimer au fur et à mesure de cette histoire. Et donc, ils ont tous les deux en eux la grande conscience de la mort et de la vie.

Il y a un sujet qui revient souvent aujourd’hui dans les films, alors que la parole de victimes se libère, sur la violence faite aux femmes. Vous avez fait la musique du « Consentement » de Vanessa Filho. Ce qui est très beau dans ce film-là, « Le Royaume », c’est que tous les hommes sont protecteurs pour cette jeune fille…Oui, tous ces hommes sont protecteurs. Julien Colonna, le réalisateur, dit que c’est l’anti-film de voyous. Je trouve ça assez vrai, parce qu’effectivement, c’est très loin de l’image qu’on en a. Ils sont sensibles. Concernant les meurtres, il y a cette menace et cet étau qui se resserrent au fur et à mesure du film, mais la violence est assez peu montrée. En général, on apprend les nouvelles par le biais de la mise en scène. On voit surtout ces hommes émus. On les voit pleurer. On les voit, effectivement, être très protecteurs vis-à-vis de la fille. Et elle qui rentre petit à petit dans le clan, qui gagne leur confiance et leur profond respect. Mais ils ont cette protection vis-à-vis d’elle que je trouve extrêmement touchante. C’est une entrée dans ce milieu-là, de regarder ce milieu-là à travers ses yeux à elle. Je pense que c’est à son contact qu’on a l’occasion de voir toute la fragilité de ces hommes.

Et le piano, c’est cette douceur, une part d’enfance…Oui, c’est la part d’enfant. C’est un film tellement maîtrisé dans sa mise en scène que la musique a demandé énormément de travail. Pas forcément pour trouver l’ADN de la musique, mais ensuite, pour chaque morceau, il y avait quelque chose qui était tellement sur un fil qu’une mélodie avec une note de trop pouvait être une faute de goût. Vraiment, ça a été un travail à la fois de création de ces mélodies et, petit à petit, de les épurer. Il y avait pas mal de morceaux où il y avait du piano, des thèmes qui revenaient. Et en fait, il y a des fois où j’ai enlevé juste une note, puis deux notes, parce qu’il y avait vraiment ce sentiment de respecter la pudeur du film. Ce film, je trouve, est à la fois radical, et d’une immense douceur, d’une grande pudeur. La musique avait aussi ce challenge. Le plus dur, c’est de faire simple, quelque part. On le dit souvent, c’est une phrase un peu clichée. Mais c’est vrai qu’effectivement, je me suis confrontée à ça dans ce film, à la difficulté de faire quelque chose de simple et d’épuré, et de toujours respecter la pudeur du film en musique.

Est-ce que ça se joue en termes de quantité ? Est-ce que l’idée, c’est aussi de retirer de la musique pour épurer ? Pas forcément. Il y a beaucoup de scènes qui ont été écrites comme des scènes musicales, en plus. On a vraiment travaillé sur la musique. On ne l’entend pas entrer, on ne l’entend pas sortir. Ça, c’était vraiment quelque chose d’important et qu’on a travaillé au fur et à mesure de la musique et du travail sur le film. Ensuite, c’était plus une question de présence de mélodies ou non. Dans des endroits où nous avions initialement prévu le retour d’un certain thème, nous avons finalement choisi d’utiliser des nappes musicales. Le thème revient, mais beaucoup plus en arrière-plan, avec des instruments beaucoup plus cristallins ou des pianos que nous avons légèrement noyés pour que ce soit plus subliminal, créant une rémanence.

Quelle est la part qui a été pensée au scénario et la part qui a été faite à l’image ? En fait, dès le scénario, nous avions déjà pensé l’ADN de la musique du film. Ensuite, tout a été fait vraiment à l’image et nous avons réalisé un travail très long et intense sur celle-ci. Le montage a beaucoup évolué, donc nous avons travaillé énormément. C’est un film qui exigeait une justesse parfaite, pour rester dans un certain vocabulaire musical. Je ne sais pas si nous l’avons trouvé, mais en tout cas, nous avons beaucoup travaillé pour essayer de l’atteindre.

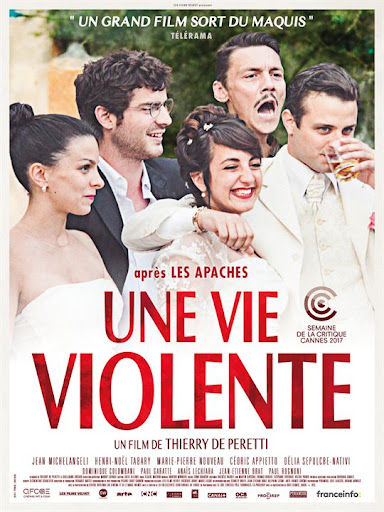

2017- UNE VIE VIOLENTE / GRAINES DE VENGEANCE. par Marcos Uzal

Guerres fratricides, luttes nationalistes, liaisons mafieuses, représailles dans une fresque tragique et distante, Thierry de Peretti plonge dans le quotidien d’une certaine jeunesse corse de la fin des années 90 éprise d’indépendance. Il montre l’histoire non pas à travers les événements et les discours qui la façonnent, mais dans ses interstices. Une vie violente évoque une période précise de l’histoire des indépendantiste corse avec sa dérive mafieuse, ses dissensions, ses règlements de comptes et ses luttes fratricides qui provoquèrent un véritable carnage dans la jeunesse locale à partir de la fin des années 90. L’essentiel de ce qu’il faut savoir d’un point de vue d’historien est contenu dans les cartons qui ouvrent le film, car le didactisme n’est pas le souci principal de Thierry de Peretti. Il cherche plutôt à rendre compte de l’évolution de ses personnages à travers ce que seul le cinéma peut faire…Montrer l’histoire non pas à travers les événements et les discours qui la façonnent, mais dans ses interstices…Comment un rapport amical, politique ou crapuleux peut évoluer et basculer en quelques minutes, le temps d’une conversation. Le film est constitué de longues scènes où nous est montré comment une discussion dégénère dans l’excès ou de quelle manière une situation se complexifie jusqu’à sombrer dans la violence. Une scène de mariage évoque le Parrain de Coppola, une autre, dans une boîte de nuit, rappelle les Affranchis de Scorsese et un poster, où des palmiers noirs se découpent sur un coucher de soleil orange, est sans doute une réminiscence d’un célèbre décor du Scarface de De Palma. Ces références révèlent surtout de quel imaginaire pourrait se nourrir le parcours fatal de ces jeunes hommes, politiquement cadré par l’engagement des pères et moralement permis par une culture de la violence.

Si l’on pense aux films cités plus haut, c’est qu’il y a dans le désir d’être voyou une part de mimétisme, entre autres façonnée par les films, mais le réalisateur frôle quant à lui le cinéma de genre américain sans jamais le singer. Notamment parce qu’en se tenant toujours à distance des personnages et de leurs actes, il ne se laisse pas séduire par leur goût de la violence, et rarement émouvoir par leurs tourments. La mise en scène reste sèche malgré la rage qui les anime. L’une des qualités du film est d’être très ancré dans la réalité corse, ses paysages, sa lumière, sa langue, ses accents, et bien sûr les mécanismes sociaux et culturels qui ont engendré les dérives évoquées ici. Ainsi il ne tend aucune perche à une surinterprétation du type «ça nous parle aussi du jihadisme». Cela est dû au fait que le cinéaste est lui-même corse et qu’il se penche ici sur sa propre génération, à travers des personnages tels qu’il a pu en côtoyer à l’époque.

Mais cette vérité, on la doit aussi au casting mené pour lui par Julie Allione, qui pendant un an a rencontré et interviewé un grand nombre de jeunes Corses afin de trouver les acteurs principaux. On peut voir une trace de ce travail dans Lutte jeunesse, passionnant film constitué d’un montage de ces entretiens, réalisé par Thierry de Peretti. Le but des entretiens était de rencontrer des acteurs capables de comprendre et d’incarner naturellement tous les enjeux du film. Ces hommes y parlent de leur rapport au nationalisme, à leur terre, au besoin de la quitter ou d’y revenir, à la tentation de l’argent facile, et il est assez saisissant de constater jusqu’à quel point ils se sont tous construits par rapport à la violence, avec, malgré ou contre elle. Lutte jeunesse est comme le sous-texte d’Une vie violente, qui choisit de ne pas dire les choses aussi frontalement que le font les témoignages. Sa distance fait que les dialogues et ce qui s’y joue n’est pas toujours d’une grande clarté, mais la confusion créée par ce réalisme est sans doute ce qui rend le mieux compte de la confusion morale et politique dont est victime cette jeunesse partagée entre radicalisme et frime, entre idéalisme et appât du gain. On pourrait reprocher au film de ne pas nous montrer précisément ce qui anime les personnages, mais c’est justement, nous suggère-t-il, parce qu’ils ne le savent pas clairement eux-mêmes. Stéphane, le personnage central, inspiré d’un cas réel, incarne l’ambiguïté d’un combat lorsqu’il se teinte de romantisme, et l’impasse d’un engagement qui se fait complice d’une sanglante criminalité. Une pente vers la mort que le cinéaste refuse de juger ou d’idéaliser et qui finit par nous toucher dans la très belle dernière scène, parce que ne reste plus que la tragédie d’un jeune homme qui assume et attend son sort fatal.

Entretien avec Thierry de Peretti, réalisateur du film. Par Julien CASSEFIERES

Quatre ans se sont écoulés entre la sortie de votre film Les Apaches et votre dernier long métrage, Une Vie violente. Qu’avez-vous fait durant ce temps ? Êtes-vous revenu vers le théâtre ou la préparation de votre dernier film a-t-elle nécessité ce laps de temps ? J’ai accompagné le film dans de nombreux festivals où il était invité, à l’étranger notamment. J’ai mis en scène Les Larmes Amères de Petra Von Kant de R.W. Fassbinder au Théâtre de l’Oeuvre, à Paris. Les répétitions, qui se prolongent toujours chez moi durant la période des représentations, se sont mélangées à l’écriture d’Une Vie violente. La construction du scénario écrit avec Guillaume Bréaud a été menée conjointement au long travail de casting dirigé par Julie Allione et à des résidences organisées avec une partie des acteurs du film. Je ne sais pas si je suis lent, mais j’ai besoin que tout mûrisse, que les idées se déposent à l’intérieur de moi. Qu’elles s’incarnent dans mon cerveau. Ça prend du temps.

Votre film s’inspire de l’histoire éphémère d’Armata Corsa et de la destinée funeste d’un jeune étudiant. A partir de quels éléments avez-vous recueilli les informations nécessaires pour constituer votre histoire ? Tout au long de l’écriture du film, j’ai pu avoir beaucoup de discussions, en Corse essentiellement, qui portaient sur les événements que le film rappelle et évoque. J’ai aussi beaucoup lu. Ça a été un travail de collecte en quelque sorte. Mais au delà de cette recherche-là, il y a aussi la façon libre et anarchique dont je procède à chaque fois que je suis en train d’écrire un film: j’en parle tout le temps, je cherche, je regarde des films qui me semblent résonner avec mon histoire…Tout ça au bout d’un moment, la documentation et les références, ça constitue une sorte de corpus, comme dit Arnaud Desplechin, qui nourrit le récit, le circonscrit et dans lequel je replonge régulièrement. Une Vie violente est un film très personnel. Peut-être pas dans un sens autobiographique, mais c’est le film le plus intime que j’ai jamais fait. Les éléments, sur lesquels je m’appuie et que j’essaye d’articuler, sont avant tout mes propres souvenirs et mes propres sensations. Le film, agrège ce dont je me souviens, y compris de manière très elliptique, à cette collection d’éléments hétéroclites : conversations menées, documents, articles, textes, etc…

Vous êtes le premier à vous emparer par le cinéma de l’histoire contemporaine de la Corse. A travers vos acteurs « locaux », votre film rend hommage à cette île dont le particularisme fascine et intrigue. Comment analysez-vous cette violence prégnante alors même que la conflictualité du mouvement nationaliste semble s’estomper ? Y a-t-il un climat insulaire propice à ce climat ? Je ne l’analyse pas. Je ne suis pas sociologue, ni anthropologue, même si j’espère qu’il y a dans le film des éléments qui relèvent de la sociologie et de l’anthropologie. J’espère que le film dresse une cartographie, propose de montrer comment on se parle, comment on vit, quelles sont les types de relation qu’on peut avoir… Mais en même temps, je ne peux nier que le rapport au langage m’importe infiniment, j’y suis très attentif. Après ne peux parler de ces questions-là qu’au travers du film et des désirs des personnages. Il y a un rapport à la violence problématique, enseveli, à peine conscient. Il y a une violence des rapports. Une certaine forme d’engourdissement aussi, qui bloque l’empathie, qui m’effraye et me révolte. Mais la violence qui court et circule dans le film n’est qu’un des éléments du récit. Bien sûr, elle semble constitutive de nombreux comportements, de relations et sans doute que je cherche à la débusquer ; à montrer son a-normalité, ce qu’elle contribue à détruire, la liberté qu’elle enlève. Après les raisons de cette violence ne sont pas endémiques, attention. Mais il faut bien se rendre compte de ce qu’elle implique pour imaginer un jour la contenir ou éradiquer son pouvoir, son influence.

Vous dîtes avoir une profonde admiration pour l’œuvre de Pasolini (le titre du film d’ailleurs reprend le titre d’un de ses romans). Dans La disparition des lucioles, il condamne, sans même connaître notre présent, le monde mercantile et ses conséquences. Ne voyez-vous pas dans l’affirmation d’un particularisme corse une résistance à s’abandonner à ce nouveau monde ? Non. Définitivement. Je ne crois pas que la Corse ne cède pas au consumérisme, ne se jette dans ses bras, pas moins qu’ailleurs en tous les cas…C’est même le contraire. La culture est un combat. À Ajaccio, on peut célébrer l’ouverture d’un Décathlon ou d’un nouveau hypermarché, comme s’il s’agissait d’une galerie d’art. Alors qu’il faut se battre pour faire venir les spectateurs dans les salles de cinéma et qu’il n’y a plus un seul théâtre, même si les artistes eux, sont bien présents. Pour ma part, les questions identitaires, le « particularisme » sont pour moi davantage des slogans avec nos valeurs, nos anciens, nos traditions, etc…ne correspond pas tout à fait à une idée de contestation, ou à une forme de résistance, mais plutôt à un conservatisme creux et mortifère. Les questions liées à la conservation d’une identité, supposément en danger, mutent au contact du consumérisme et là c’est vraiment la catastrophe. On parle de perte dans nos traditions, on rejette l’étranger souvent, tout en allant se gaver au Burger King ou au Quick. Mais je ne veux pas juger les comportements des individus, plutôt ce qui les induit. Je crois qu’en Corse, comme en Catalogne, la lutte, la résistance ne se font pas contre le matérialisme. La gauche a abandonné le terrain, je veux dire les idées de gauche, les idées de progrès social, d’égalité, d’entraide. À la place nous avons des questions de défense d’identité…Ça me préoccupe beaucoup personnellement. Le particularisme à défendre, c’est l’art et la culture d’aujourd’hui et ce sont les artistes qui le portent. Le reste, l’art de vivre tout ça…C’est autre chose. Il y a l’histoire et la mémoire. Ce que Pasolini conteste du contemporain n’est pas sans ambiguïté et ce n’est peut-être pas ce que je partage le plus de sa pensée. Tout simplement parce que je ne suis pas nostalgique d’une époque passée qui serait un âge d’or. Disons en tous cas que je ne l’ai pas connue. Et peut-être que malgré la violence du consumérisme, je cherche toujours à déceler ce que l’époque peut produire comme nouveaux récits…Les nouveaux lieux m’inspirent. Je ne les juge pas, même si j’en vois là aussi la violence…Je suis sans doute moins responsable que Pasolini et ne peux m’empêcher de chercher ce qu’il y a de poétique ici. J’aime l’anticonformisme de la pensée de Pasolini, de ses idées, sans les partager toutes. Pasolini aide à reformuler le monde, et il le fait de son point de vue de poète. Il le fait par le langage, il le fait en convoquant les mythes, ou bien en filmant. La contestation, celle qui compte pour moi, c’est celle qui fait qu’on se révolte pour ses semblables, qu’on est capable d’être en empathie, qu’on n’a pas abandonné toute empathie pour les autres.

Cet esprit communautaire s’oppose à la tendance ambiante du « tout s’achète et tout se vend ». Un des passages forts de votre film a lieu dans le bureau de l’entrepreneur qui voit dans l’arrivée du groupe une énième tentative de racket alors que Stéphane lui répond « Ça ne peut plus t’échapper qu’ici c’est une zone de combat ». Interprétez-vous cette affirmation comme une résurgence identitaire ou l’affirmation d’une « proposition » politique nouvelle ? C’est vrai que cette phrase que prononce Stéphane est importante pour moi, car elle permet de changer en un instant le point de vue que l’on a sur la scène. On doit peut-être pouvoir se dire à ce moment-là: « Ah oui, c’est vrai je n’avais pas envisagé les choses sous cet angle-là »… Là, ça m’amuse beaucoup, parce que c’est le point du vue du personnage principal, qui se confond ou semble épouser le point de vue du film et qui devient peut-être celui du spectateur. J’aime beaucoup cette impression au cinéma, où en instant, en une phrase ou une réaction d’un personnage, on a changé notre rapport aux choses sans s’en rendre compte. Mais ça n’est pas la vérité pour autant: un racket reste un racket. Je peux comprendre ce qu’il dit, car bien sur, il y a quelque chose de très discutable à venir faire des affaires dans des zones politiquement troublées. Je ne suis pas très loin de partager cette idée. Stéphane dramatise peut-être un peu ou surjoue la crise que traverse la Corse à ce moment-là, mais j’aime cette idée, cette façon de prendre au sérieux les choses. C’est dans cet espace là que quelque chose de la Corse se dit dans le film: il y a une vraie intensité des enjeux pour ceux qui les vivent, une violence certaine, mais on peut discuter de leur réalité. La communauté, c’est l’expérience commune qui la fonde selon moi. Ce n’est pas la terre, pas le sang, pas je ne sais quelles valeurs. Effectivement Stéphane oppose à l’exigence d’une supposée excellence vantée par l’entrepreneur en opposition à l’incompétence du cousin de Lionel (pour lequel Stéphane et sa bande sont supposés rendre la justice, puisqu’il a été dit-il injustement évincé du travail pour lequel il avait déjà investit beaucoup) la justice « Je m’en fiche d’où ils viennent, ce n’est pas leur nom que je regarde, mais la façon dont ils travaillent », une sorte de discrimination positive… Il est du côté de Bourdieu d’une certaine façon, je dis ça avec ironie bien sur. Il ne s’agit en fait que d’un racket déguisé en rétablissement de la justice à la Robin des Bois. Mais quand même, tout ça c’est quand même pour rendre service au cousin de son ami…Quant à cette phrase que Stéphane balance en partant à l’entrepreneur, il faudrait lui demander ce qu’il a en tête. Mais, peut-être, est-ce une façon pour lui de justifier ce qu’ils viennent de faire…D’une manière ou d’une autre, tu n’as rien à faire ici et certainement pas à t’enrichir. Donc tu payes, c’est normal.

La bande-originale du film est également une réussite amplifiant la puissance des images. Comment avez-vous réussi à constituer cette alliage entre modernité (The Streets) et musique plutôt traditionnelle ( I muvrini ou « so elli » au mariage) ? On a cherché, écouté énormément de choses, discuté très longtemps avec Frédéric Junqua (qui est le superviseur musical du film) dès l’écriture du scénario. Les questions de style, les questions formelles sont celles auxquelles j’attache plus d’importance. Elles sont totalement liées au choix de raconter cette histoire. Ce qui compte c’est qu’esthétiquement quelque chose de neuf soit associé à cette histoire, neuve elle aussi, même si elle prend sa source dans des événements réels. En même temps, le film est très personnel et à ce titre j’ai besoin que le son, soit aussi le mien. Celui qui me touche et que j’écoute. Je l’associe à celui qu’écoute Stéphane, car même s’il est très différent ce que je suis ou du jeune homme de presque trente ans que j’étais, je le connais comme un frère. Les Muvrini, ce ne sont pas les Canta, ce ne sont pas les Chjami (Canta u populu Corsu, Chjami Aghjalesi) que l’on retrouve aussi à différents moments dans le film. Il y a quelque chose de plus familial chez eux, de plus œcuménique, que j’aime bien. Ça rassemble, c’est doux. Quant au morceau des Streets qui est arrivé à la dernière minute car j’ai perdu le morceau de Tricky qui j’avais choisi pour le générique (« Piano » dans Premilenium Tension), il n’est pas tout à fait d’époque (2005), mais c’est le flow d’un rappeur blanc anglais (Mike Skinner), c’est un peu un hip-hop de hooligan, ça me parait juste. Stéphane écouterait ça, c’est certain. Sans parler de la voix féminine qui rend cette fin plus sensuelle, plus envoûtante, moins religieuse que ce qui se dégageait du son de Tricky. C’est ce qu’il fallait.

LA VIOLENCE DES VIES. Par Nicola Brarda

Thierry de Peretti avait déjà amorcé son exploration cinématographique de la Corse il y a quelques années avec Les Apaches, portrait d’un groupe de quatre adolescents implosant sous la pression d’un environnement miné par les clivages sociaux et le racisme. Son deuxième film s’écarte de cette actualité pour aborder un sujet non moins brûlant et douloureux, à savoir la période de troubles politiques ayant marqué l’île à la fin des années 1990…Après l’assassinat de son ami Christophe, Stéphane quitte Paris et revient en Corse pour son enterrement. Retranché dans son ancien appartement, il retrace le parcours l’ayant conduit à rejoindre la lutte nationaliste, et l’échec de cette lutte, qui se solde par sa condamnation à mort. De ce parcours, c’est d’abord la nature aléatoire qui surprend…Stéphane, jeune homme de bonne famille, accepte de transporter des armes pour le compte d’un ami et finit en prison, où il est approché par un groupe de nationalistes et leur chef François. C’est au contact de ce dernier qu’il choisit de se rallier à l’action politique, à une époque où les premiers militants nationalistes des années 1970 font le bilan de leur action et de leurs échecs. Le choix du protagoniste illustre alors l’entrée d’une nouvelle génération, désemparée et peu politisée, dans les rangs d’une organisation qui rêve de renouveau.

Le film se présente comme un roman d’apprentissage centré sur l’éducation politique de Stéphane, laquelle se construit aussi bien à travers les lectures (le Frantz Fanon des Damnés de la Terre) que via les multiples interactions avec les autres militants et les actions du groupe (plastiquage de bâtiments publics, conférences de presse, manifestations). L’intersection entre histoire et fiction, notamment dans l’utilisation du travail d’archive, laisse alors émerger une stratégie complexe où la seconde englobe la première. On atteint alors des formes d’énonciation où l’archive et la mise en scène se confondent…C’est notamment le cas d’une interview de François à propos du plastiquage d’une villa où ce dernier commente les images qui défilent sur un téléviseur. Or, il s’avère que ces images sont elles-même tirées d’une interview de Jean-Michel Rossi, leader du groupe Armata Corsa, dont le personnage reprend mot pour mot le discours. À cet égard, la stratégie du film peut surprendre. En effet, celui-ci refuse toute explicitation, se contentant en ouverture d’une notice historique succincte. Il faudra se tourner vers des entretiens pour découvrir que la trajectoire de Stéphane s’inspire de très près de celle de Nicolas Montigny, militant d’Armata Corsa assassiné en 2001, et du groupe lui-même, décimé au début des années 2000 sous les coups d’une alliance entre factions nationalistes rivales et le gang de la Brise de Mer. Le réalisateur s’écarte donc de la reconstitution historique pour donner lieu à une réévocation, plongeant tant le spectateur néophyte que celui mieux informé dans le climat d’une époque. En effet, le film offre également un portrait de l’intérieur du groupe, qui explore la manière dont cette jeunesse s’inscrit dans le combat militant et rend explicite la porosité entre le milieu nationaliste et d’autres, à commencer par celui du crime. Pour citer l’extrait des Damnés de la terre lu par Stéphane…Chaque génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Mais c’est l’opacité qui l’emporte. Les motifs de la lutte ne cessent de se confondre avec des stratégies plus ambiguës, comme celle d’un commerçant qui fait appel au groupe pour faire sauter une villa dont il a perdu le marché, ou celles d’un lieutenant de François qui profite d’une action à Paris pour poser des machines à sous dans le Var. Stéphane et ses amis semblent ainsi mener une double vie, où la brutalité des actions s’inscrit à l’arrière-plan d’une existence commune. C’est ce rôle relativement marginal qui rend d’autant plus frappante la sentence qui s’abat sur eux…Alors que François est tué au mariage de Christophe, le film interrompt soudain une ascension apparemment irrésistible, et sanctionne l’échec du groupe à faire face à la violence qu’il avait pourtant anticipée, laissant le protagoniste et ses amis seuls, pris au piège.

Ne reste alors qu’un déchaînement de violence inouï, dont le film expose la part obscène. Les plans-séquences privilégiés par le réalisateur captent les instants qui suivent les meurtres, déjouant toute tentative de spectacularisation avec ces quelques secondes où un témoin trottine maladroitement pour s’éloigner d’un cadavre encore chaud, ou Christophe rampant hors de sa voiture en flammes sous les yeux des tueurs. L’image, avec sa puissance d’évocation, accentue la dimension mortifère des lieux en même temps qu’elle révèle le potentiel du territoire corse, véritable réservoir d’atmosphères cinématographiques avec ce village recouvert par la brume où s’avancent des hommes armés, un homicide dans une chapelle en ruines. Elle rend également tangible l’épaisseur des souvenirs, à mesure que la structure du film voit réapparaître personnages et lieux, tel l’ancien appartement de Stéphane à Bastia, plongé dans l’ombre, où le protagoniste se retranche dès son retour au pays. Surtout, elle révèle la trace indissoluble de la violence dans la mémoire des protagonistes…C’est le meurtre de son ami qui marque le début des réminiscences de Stéphane. Cette omniprésence de la mort finit petit à petit par envelopper le protagoniste, à mesure qu’il devient un vivant en sursis dans l’indifférence générale, comme lors de cette scène glaçante où sa mère, déjeunant avec ses amies, les voit évoquer son assassinat à venir avec le détachement le plus complet, entre deux pinces de crabe et deux gorgées de vin. C’est peut-être là que surgit la part tragique du film : moins dans la violence des exécutions que dans cette incompréhension, petit à petit transformée en rejet, qui entoure la figure d’un militant destiné à l’oubli, ce dont le protagoniste est pleinement conscient. Le moment où Stéphane sort de l’appartement familial et revient à la lumière est précisément celui qui fait suite à une interview aux airs de testament, dont la lecture en voix-off accompagne la déambulation du personnage dans les rues d’une ville où le danger est partout. L’interview se termine alors que Stéphane demande au journaliste « écrivez mon nom » : un nom, cependant, qui restera inconnu au spectateur.