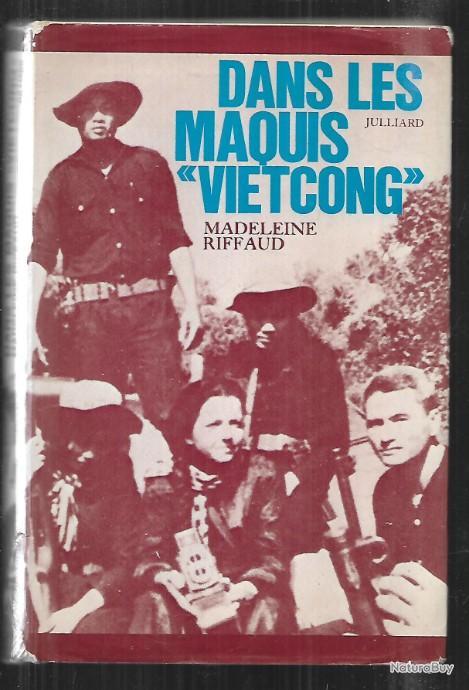

Après avoir participé à la résistance, à la libération de Paris avec la compagnie St Juste on lui refuse de s’engager dans l’armée régulière, comme ses amis, pour continuer à libérer la France. Avec l’aide d’Eluard elle publie un livre de poèmes écrits en prison, avec en couverture un portrait d’elle fait par Picasso. Elle entre, grâce à ses camarades de résistance, Vercors et Eluard, dans des journaux tels que « Les Étoiles », « Les Lettres Françaises » « La Vie Ouvrière » puis plus tard comme grand reporter à « L’Humanité ». C’était un journal où l’on risquait sa vie comme le prouve l’attentat de l’OAS qui l’a frappée à Oran en 1962. Sitôt rétablie, après un bref voyage en 1963 en Iran dans l’entourage du Général de Gaulle, elle réalise un scoop mondial en passant deux mois et demi dans le maquis Viêt-Cong, avec le journaliste australien Wilfrid Burchett.

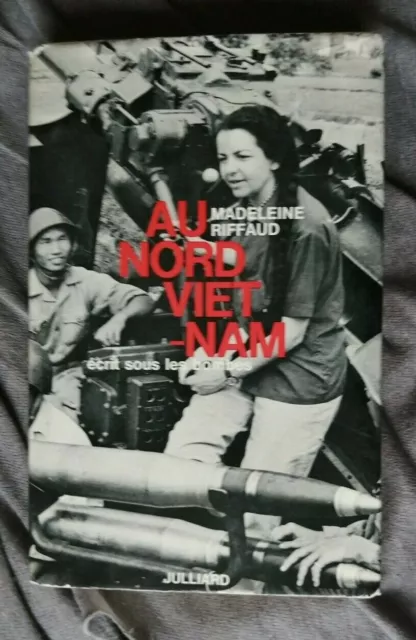

De cet épisode de sa vie sont sortis, en dehors des reportages écrits dans diffèrent journaux de France et d’Europe, un film réalisé par Roger Pic pour « Cinq colonnes à la Une », un disque et un livre: « Dans les Maquis Viêt-Cong » (Julliard) tiré à des centaines de milliers d’exemplaires et traduit en neuf langues. Par la suite, avec l’escalade américaine au Nord Vietnam, les collaborations de Madeleine Riffaud se sont élargies de « L’Humanité » à RTL (correspondante à Hanoi « Pavese Sera ») et dix heures de télévision européenne notamment pour l’Allemagne Fédérale. Le film en couleur « Haiphong face aux B 52 » (avril 1972) fut diffusé aux USA par « CBS News », par la télévision d’Allemagne Fédérale et par la Suisse. En 1973, loin de s’écarter de la vie, Madeleine Riffaud a voulu passer une fois de plus de l’autre côté du miroir, faire du grand reportage au coin de sa rue. Comme l’a écrit Yvan Audouard dans « Le Canard Enchaîné » : « Ce n’est pas la peine d’aller au bout du monde pour aller au bout de la nuit ». Après s’être fait embaucher comme fille de salle, au plus bas degré de l’Assistance publique, elle Écrit « Les linges de la Nuit » qui reçu un immense accueil dans toute la presse. De tirages en tirages, de livres de poche en livres de poche le livre a atteint en dix ans le million d’exemplaires. Depuis elle continue sa résistance bien évidemment, à l’exemple de son ami Vercors, en écrivant son besoin de témoigner.

23 Août 1924 – 6 Novembre 2024

Elle aurait pu avoir le même sort que Guy Moquet fusillé comme otage à Châteaubriant et rentrer ainsi dans la légende. Elle fait partie de ces résistants, « figures de l’ombre » qui ne sont pas morts, elle est de ces rescapés. Elle n’en est pas moins une héroïne. Tous les pays, tous les régimes, tous les partis usent du procédé de la mort du jeune héros pour exalter des vertus nationales, morales, patriotiques et donner en modèle l’exemplarité de leurs destins. En 1944 Madeleine Riffaud échappa au peloton d’exécution ainsi qu’au train qui aurait du l’emmener au camp d’extermination. Elle a pu ainsi participer activement à la libération de Paris. Elle nous permet grâce de passer du mythe de la résistance au concret d’une existence humaine incroyablement riche. Après 44, journaliste, elle écrie sur les guerres d’Algérie et du Vietnam, côtoyant Hô Chi–Minh ainsi que d’autres personnalités du tiers-monde et d’écrire des livres avec des tirages de plusieurs milliers d’exemplaires. De là est née sa passion pour le Vietnam, pour Ho Chi Minh puis pour le Viêt-Cong. Par ses articles de presse et ses reportages, elle fut avec Burchett une des seules journalistes à pouvoir vivre au quotidien dans les maquis du Viêt-Cong. Madeleine a encore dans ses archives des mètres de pellicules et des centaines de photos qui sont la preuve par l’image des personnages et des actions dont elle raconte la guerre contre un ennemi tout puissant. L’’aventure de la vie de Madeleine Riffaud est lié aussi à son talent de conteuse et d’écrivaine. Elle n’a pas peur de dire des vérités, même si cela dérange. C’est pour cela qu’elle n’a été récupérée par aucun parti, ils ont eu trop peur de sa liberté de parole.

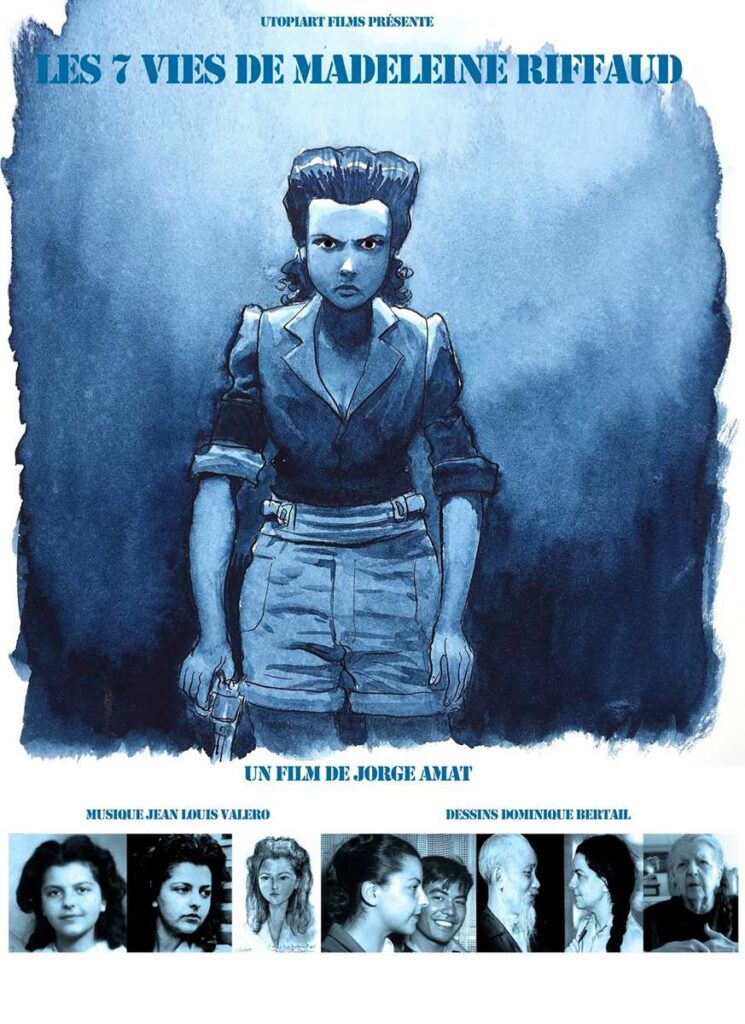

Ecouter aussi bien ses silences que voir ses regards outragés. Désir de cette femme courageuse de laisser un testament où elle pourrait enfin dire, dévoiler des choses qu’elle à vécue, dont elle à été témoin ou tout simplement occulté pour être fidèle au Parti communiste des années 1944, celui de la Résistance. Il y a eu des documentaires sur la résistance de Madeleine Riffaud, mais tous s’en tiennent aux actes, à l’histoire, aucun ne la laisse raconter à sa façon comment une jeune fille de 17 ans se trouve aussi bien un pistolet à la main que dans les geôles de la gestapo puis du coté du FLN et du Viêt-Cong. Ce n’est pas facile pour une femme d’affronter cela, d’autant plus qu’en 1944 elle à du recommencer sa vie avec une énorme dépression. Rien n’a été facile pour elle, ni de rentrer dans la résistance, ni de devenir journaliste, ni de travailler au Vietnam…Elle a même du quitter son grand amour Thi au sous les ordres de Ho-Chi-Minh. Violée à l’âge de 16 ans, torturé à 20 ans, elle c’est construite soi même, avec une carapace faites de ses écrits, articles et indignations. Car Madeleine n’a jamais acceptée le monde tel qu’il est…et elle est toujours une vieille femme indignée !

1942-44 / La résistance et son engagement dans la lutte armée, son arrestation, torture, et enfin la libération de Paris.

1945-75 / Grand reporter en France, Algérie, au Nord et Sud Vietnam, au Laos.

1949-2004 / Sa grande histoire d’amour cachée avec le poète Thi Nguyem

1940-2024 / Les amis de Madeleine…Paul Eluard, Picasso, Vercors…Ho chi Minh, Aubrac, Rol Tanguy…et bien d’autres.

RESISTANTE.

1942, c’est à Saint-Hilaire-du-Touvet, prés de Grenoble (Isère), où elle est soignée pour une tuberculose, qu’elle rencontre un jeune homme qui la fait entrer dans la Résistance. Une fois guérie, direction Paris, où elle devient agent de liaison…Ayant fait ses preuves elle est entrée dans la Résistance armée à 18 ans. Officier FTP (Francs-Tireurs et Partisans) à 20 ans, elle exécute un officier allemand pour venger Charles Martini, un de ses amis résistants, abattu par une patrouille allemande. Arrêtée par un milicien et livrée à la gestapo, torturée, condamnée à mort, elle échappe par miracle à l’exécution…Il est facile de mourir à 20 ans pour une cause que l’on croit juste. Ce 19 août, Madeleine Riffaud sait que chacun de seconde est un instant volé à la mort…Un jour c’est un jour, et toute heure compte, lui avait dit une compagne de captivité. Elle est torturée pendant trois semaines, tandis que le phonographe passe en boucle des airs de Bach. Pour ne pas être violée, elle se fait passer pour juive. Un SS risquait la mort s’il couchait avec une juive. Elle est renvoyée à la prison de Fresnes. La condamnée doit être fusillée le 5 août. Son exécution est repoussée. Le 15, elle s’échappe du dernier train de déportés qui part de la prison de Fresnes vers le camp de Ravensbrück, un camp de concentration allemand réservé aux femmes. Après une médiation menée par le Consul de Suède, Raoul Nordling, elle est finalement libérée dans la nuit du 18 au 19 août. Après une nuit de repos dans un dortoir de la gare de l’Est, Madeleine Riffaud repart se battre. Son courage lui vaudra d’être nommée lieutenant au feu. Quatre jours plus tard elle attaque un train allemand avec la compagnie St Just, avec qui elle se bat jusqu’à la libération totale de Paris.

VIETNAM DU SUD.

Dès 1963 Madeleine Riffaud fut une des rares journalistes occidentales admises à pénétrer dans le maquis Viêt-Cong. L’essentiel de cette évocation portera bien sur ce Viêt-nam où Madeleine Riffaud a passé tant de mois et d’années comme correspondante de guerre. Elle filme, et photographie afin de dénoncer les horreurs de la guerre et raconter aussi, la solidarité et l’enthousiasme de ce peuple qui souffre et lutte contre une armée cent fois plus puissante. Avec un premier reportage en compagnie du journaliste australien Wilfrid Burchett, ils vécurent une guerre qui ne disait pas son nom et d’où ils rapportèrent un film largement diffusé en 1965 à « Cinq colonnes à la une ». A partir de 1966, ils décident et réussissent à envoyer, malgré l’atroce bombardement au Nord Viêt-Nam par les B-52, leurs articles et photos repris par l’ensemble de la presse internationale. Il faudrait citer les mille et une histoires que raconte Madeleine Riffaud de façon simple, directe, sans recherche de mots ni d’effets. Bien sur tous ces événements qui ont marqué sa vie, se retrouvent dans ces livres…« Dans les maquis Viêtcong » et dans « Au Nord Viêt-Nam – sous les bombes » livres vendus à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Pour nous, il est particulièrement instructif et émouvant de l’entendre évoquer elle-même cela, le rappeler comme s’il était tout naturel d’avoir si souvent frôlé la mort. Mais comme elle le dit elle-même…

Pendant huit ans, j’ai vécu plein de choses incroyables, mais personne ne se prenait pour un héros.

VIETNAM DU NORD.

Lorsque Madeleine Riffaud pénètre, fin novembre 1964, au Sud Vietnam, il y a presque vingt années que le pays est en guerre (1945) et plus de cinq ans que le soulèvement armé contre la dictature de Saigon a commencé. Le conflit n’a pas encore pris la dimension internationale qu’il va connaître peu après. Les Américains sont certes là, mais ils ne sont que quelques milliers. La journaliste démontre implicitement que leur intervention massive est désormais inévitable. C’est ce moment précis qu’a choisi Madeleine Riffaud pour pénétrer, en compagnie de W. Burchett au Viêt-nam du Sud. Ils veulent faire connaître au monde l’héroïque mouvement de résistance et de libération. Pendant plusieurs années, elle est une des seules à partager totalement cette vie dangereuse. Dans ses écrits, elle évoque aussi la solidarité, l’ingéniosité et l’optimisme de cette population martyrisée. Elle a apporté dans le style qu’on lui connaît, son témoignage sur un moment capital, celui qui précède immédiatement l’avalanche, le déchaînement, le déluge de fer et de feu qui va s’abattre sur le Nord comme sur le Sud, faire des millions de victimes, y semer le deuil, la ruine et la désolation par l’intervention directe de l’armée américaine.

Son Histoire d’Amour…Cette histoire est celle d’un amour impossible, qui pourtant dura cinquante ans. Un amour infini, broyé dans les tumultes politiques de la deuxième partie du vingtième siècle. C’est aussi le destin de deux amants sacrifiés, sans cesse se cherchant et sans cesse arrachés l’un à l’autre par le courant de l’Histoire. Madeleine Riffaud a vécu cette histoire d’amour avec avec Nguyen Dinh Thi le grand poète Vietnamien jusqu’à la mort de celui-ci en avril 2004. Ils se rencontrèrent pour la première fois en 1951 à Berlin Thi participait à un festival de la jeunesse et des sports. On était en pleine guerre froide et la France en pleine guerre d’Indochine. Ce genre de rencontre avait pour but de renforcer la paix et lutte contre le début de la guerre froide. Thi avait lu les poèmes de Madeleine publiés par Eluard. Ils admirent tous les deux le grand poète turc Nazim Hikmet. Le coup de foudre entre ses deux poètes est simultané. Tous les deux sont timides. Elle, n’est pas encore guérie des blessures et des tortures subit durant la guerre. Ils n’osent pas manifester leur amour. Elle le revoit à Moscou pour le congrès des écrivains du mouvement pour la paix. Là, protégés par Jorge Amado ils peuvent vivre leur passion. Ils se retrouvent à Hanoi pour vivre quelques semaines d’amour. Hô Chi Minh les marie à Hanoi quand commence la psychose de la guerre froide, la xénophobie gagne du terrain…

Elle rentre à Paris et se plonge dans le drame algérien…En 1954 il y a la conférence de Paris, pour la fin de la guerre d’Indochine. Là, retrouvailles avec Thi. Il découvre Paris, les nymphéas de Monet, le Louvre. Ils sont surveillés, et doivent se cacher. Pour les Vietnamiens du Nord on ne revient pas sur un sacrifice…ils ne doivent plus jamais vivre ensemble…ils peuvent se voir en public, mais pas plus. Thi en fera quand même un peu trop et finira par être rappelé à Hanoi. Thi devenait douteux dès qu’il avait une relation avec une Française. En 1965 ils se revoient en cachette à Hanoi sur un toit profitant du fait que la ville est bombardée et que personne ne les surveille. En 1973 la fin de la guerre du Vietnam, les accords sont signés à Paris. Ils se revoient régulièrement jusqu’à sa mort en 2004. Les poèmes d’amour de Thi dédiés à Madeleine sont célèbres au Vietnam et leur histoire est rentrée dans la légende comme ici, celle de Roméo et Juliette.

Les Mille vies de Madeleine Riffaud

Résistante à 18 ans, poétesse, reporter de guerre, militante anticolonialiste et pacifiste, amie d’Éluard, d’Aragon, de Picasso, de Vercors et de Hô Chi Minh, Madeleine Riffaud a vécu mille vies et a survécu à toutes…Née le 23 août 1924 dans la Somme, elle est encore mineure quand elle s’engage dans la Résistance à Paris, en 1942, sous le nom de code Rainer, « ce nom d’homme, de poète et d’Allemand », en hommage à Rainer Maria Rilke, et participe à plusieurs coups de main contre l’occupant nazi. Responsable d’un triangle du Front national des étudiants du Quartier latin, elle entre dans les FTP en mars 1944. Elle obéit au mot d’ordre d’intensifier les actions armées en vue du soulèvement de Paris d’août 1944…Le 23 juillet 1944, en plein jour, elle abat de deux balles dans la tête un officier allemand sur le pont de Solférino.

Neuf balles dans mon chargeur / Pour venger tous mes frères / Ça fait mal de tuer / C’est la première fois / Sept balles dans mon chargeur / C’était si simple / L’homme qui tirait l’autre nuit / C’était moi.

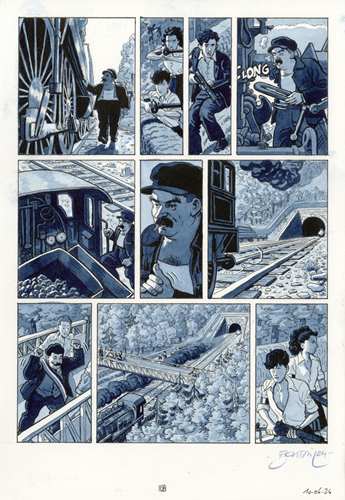

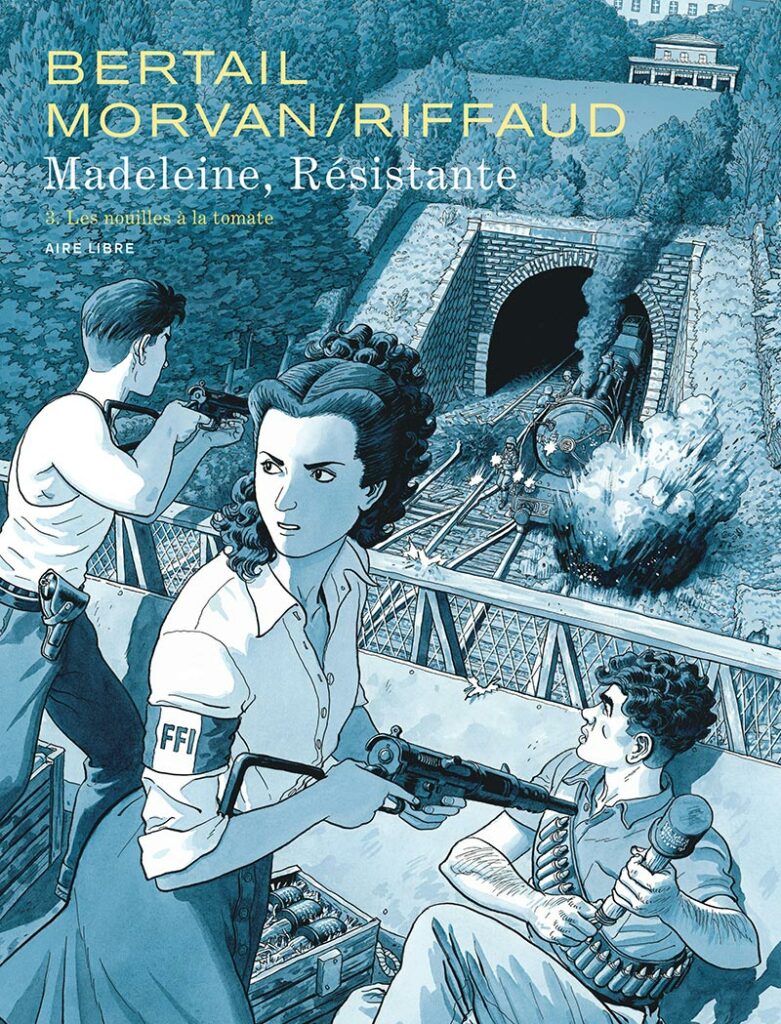

Prenant la fuite à vélo, elle est rattrapée et emmenée au siège de la Gestapo, où elle est torturée. Elle garde le silence et est condamnée à mort. Promise à la déportation à laquelle elle échappe, sauvée par une femme qui la fait sauter du train, elle est à nouveau arrêtée et bénéficie finalement d’un échange de prisonniers pour être libérée, le 19 août 1944. Elle reprend alors immédiatement son combat dans la Résistance où elle est affectée à la compagnie Saint-Just avec le grade d’aspirant lieutenant. Sa nouvelle mission, avec seulement trois résistants sous ses ordres, consiste à l’attaque du train arrivant aux Buttes-Chaumont (gare de Ménilmontant) qui aurait pu prendre à revers les résistants, engagés dans les batailles parisiennes. Lorsqu’ils arrivent sur place, le train est déjà là et ils prennent les caisses d’explosifs qui n’avaient pas encore été utilisées pour les combats de rue. Installés de part et d’autre de la voie, ils envoient l’ensemble d’un coup et lancent des fumigènes et des feux d’artifice dans le tunnel où le train se retranche. La garnison se rend et elle contribue donc à la capture de 80 soldats allemands et récupère des fusils et des munitions. Nous sommes le 23 août 1944, jour où Madeleine Riffaud fête tout juste ses 20 ans. Mais pour elle, pas de trêve, le 25 août, toujours à la tête de sa compagnie, elle mène l’assaut du tout dernier bastion allemand, la caserne de la place de la République.

Madeleine reçoit de l’État-major des FFI son brevet de lieutenant, mais son engagement s’arrête à la fin des combats pour la Libération de Paris, car l’armée régulière ne l’accepte pas comme femme et mineure. Ses camarades de la compagnie Saint-Just continueront la lutte contre les nazis au sein de la brigade Fabien jusqu’à la victoire finale. Madeleine reçoit alors une citation à l’ordre de l’armée signée De Gaulle. Devenue majeure en 1945, elle épouse cette année-là Pierre Daix, chef de cabinet du ministre Charles Tillon, dont elle se séparera en 1947 puis divorcera en 1953. Après 1945, elle travaille pour le quotidien communiste Ce Soir. Elle rencontre Hô Chi Minh, lors de sa visite officielle en France, en 1946, pour la conférence de Paix de Fontainebleau, avant de partir en reportage en Afrique du Sud et à Madagascar. Elle reçoit ensuite régulièrement jusqu’en 1949, chez elle, rue Truffaut, Tran Ngoc Danh, membre de la délégation vietnamienne, et rêve d’y partir en reportage, désapprouvée par son mari qui la trouve « gauchiste ». Elle se déclare fermement « ouvriériste », en couvrant les grèves des mineurs, écrit des textes sur l’Indochine en 1948 et milite contre l’emprisonnement de Trân Ngoc Danh, député de la République démocratique du Viêtnam. Elle passe à La Vie Ouvrière, organe de la CGT, avant les campagnes de l’Appel de Stockholm du 19 mars 1950. Cet hebdomadaire publie ses poèmes dès 1946, tout comme Les Lettres françaises, de 1945 à 1972. Très proche de Hô Chi Minh et du poète Nguyen Dinh Thi, qu’elle a rencontrés à Paris et à Berlin en 1945 puis 1951, elle couvre la guerre d’Indochine, épisode relaté dans Les Trois guerres de Madeleine Riffaud (film de Philippe Rostan, diffusé en 2010). Elle deviendra la compagne de Nguyen Dinh Thi, futur ministre de la Culture. Grand reporter pour le journal L’Humanité, elle couvre la guerre d’Algérie, au cours de laquelle elle est gravement blessée dans un attentat organisé par l’OAS. Aussitôt guérie, elle couvre la guerre du Viêt Nam pendant sept ans, dans les maquis du Viêt-Cong sous les bombardements américains. À son retour, elle se fait embaucher comme aide-soignante dans un hôpital parisien, expérience dont elle tire son best-seller, « Les Linges de la nuit ». Elle ne fera publiquement part de son engagement dans la Résistance qu’à partir de 1994, pour les 50 ans de la Libération, pour ne pas laisser tomber dans l’oubli ses « copains » morts dans les luttes qu’ils partagèrent.

Elle est titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme (citation à l’ordre de l’armée), décernée pour ses activités de résistance contre l’occupation nazie (6 août 1945), chevalier de la Légion d’honneur (avril 2001) et officier de l’ordre national du Mérite (2008). Elle laisse une très riche œuvre publiée tant en poésies, contes qu’essais et de très nombreux reportages (Tunisie, Iran, maquis du Viêt-Cong et Nord-Viet Nam). Cette femme de caractère, dont la vie et l’action ont largement dépassé les limites de notre arrondissement, mérite que nos édiles se souviennent par un hommage public que Madeleine Riffaud y fit une des premières démonstrations de son courage et de sa détermination, à la Gare de Ménilmontant, un 23 août 1944, il y a 80 ans…

C’est ensuite, après la Libération, une nouvelle vie, le tourbillon un peu fou de la victoire, d’un début de célébrité…Je suis tombée dans la légalité comme on plonge les fesses dans un seau d’eau froide. Elle rencontre les dirigeants du PCF, fait la connaissance d’Éluard, de Picasso, d’Aragon, de Vercors, à qui elle voue depuis une grande admiration. Elle devient l’épouse de Pierre Daix, un autre héros de la Résistance, dont elle se séparera dès 1947. Madeleine dit...À cette époque, je ne savais que manipuler les armes. Elle écrit des poèmes et magnifiquement. Son premier ouvrage, le Poing fermé, est préfacé par Paul Éluard. Simultanément, elle choisit la carrière journalistique. Elle entre à Ce soir, alors l’un des grands quotidiens progressistes français, dirigé par Aragon. Elle y croise une grande, grande dame, qui sera d’une influence déterminante sur le cours de sa vie…Andrée Viollis, naguère auteure de SOS Indochine (1935). Andrée Viollis lui présente alors Hô Chi Minh, en visite officielle en France pour tenter d’éviter le déclenchement de la guerre d’Indochine ce qu’il ne parviendra pas à faire. Madeleine a gardé un souvenir ému de cette première rencontre. L’oncle Hô lui dit… Ma fille, le journalisme est un métier. Apprends, apprends, puis ensuite viens me voir dans mon pays. Ce qu’elle fit dix ans plus tard. Entre-temps, de Ce soir, elle est passée à la Vie ouvrière, où elle participe, par la plume, aux campagnes de la CGT (appel de Stockholm, luttes contre la guerre d’Indochine, notamment lors de l’affaire Henri Martin). Elle trouve pourtant, toujours, le temps de poursuivre une carrière littéraire (le Courage d’aimer, recueil de poésies, les Baguettes de jade, récit romancé des rencontres faites avec la délégation vietnamienne, notamment du poète Nguyen Dinh Thi, lors du festival de Berlin, en 1951). La guerre « française » d’Indochine, justement, s’achève. Madeleine avait été de ceux qui, depuis le début, avaient soutenu l’indépendance du Vietnam, avaient prédit les impasses tragiques de la politique française. Diên Biên Phu leur donna raison. Madeleine est volontaire pour partir, toujours pour la VO, couvrir les tout premiers temps de l’existence du nouvel État indépendant vietnamien, installé à Hanoi. Mais aussi, pourquoi le masquer, pour retrouver Nguyen Dinh Thi. Elle passera là, sans doute, les plus belles années de sa vie, au milieu de ce peuple qui alors commence la reconstruction, croyant éviter une seconde guerre, contre les États-Unis cette fois. Sa proximité avec Hô Chi Minh est une chose connue de tous. Pour beaucoup, Madeleine est un peu « la fille française de l’oncle ». Épisode heureux, épisode trop court. « Ta place est en France, pour y éclairer ton peuple, pour y participer aux luttes », lui dit alors Hô. Grandeurs et douleurs de l’engagement…

Nous sommes alors en 1956. Depuis deux ans, une nouvelle épreuve vient de commencer. L’aveuglement colonialiste, qui n’a aucune limite, amène les dirigeants français à engager le pays dans une nouvelle guerre, en Algérie. C’est pour l’Humanité, cette fois, que Madeleine va reprendre le combat. Elle intègre l’équipe prestigieuse de la rubrique internationale, dirigée par Pierre Courtade, où elle se fera des amitiés définitives, les si regrettés Yves Moreau, Robert Lambotte, Jean-Émile Vidal, François Lescure…Madeleine va partager tous les combats de ce journal. De Paris, elle écrit des pages émouvantes (qui a pu oublier son « Adieu aux martyrs de Charonne » ? ses polémiques, elle, l’ancienne résistante, avec l’ex-collabo Papon devenu préfet de police ?). Mais ce diable de femme n’aime que le terrain. Avec l’accord de son journal, elle part, clandestinement, en Algérie, avec les dangers encourus que l’on imagine, en cette période où les « ultras » de l’Algérie française haïssent les journalistes de métropole et tout ce qui ressemble à la gauche. Alors, une journaliste communiste…Elle échappe d’ailleurs miraculeusement à un attentat de l’OAS mais est gravement blessée. La guerre d’Algérie se terminant comme la précédente, en Indochine, par l’accès à l’indépendance du peuple colonisé, Madeleine est de retour à Paris. Pas pour longtemps. Le cycle infernal des guerres menées par l’Occident contre la liberté des peuples ne cessant pas, c’est de nouveau sur le Vietnam que l’actualité braque ses projecteurs. Là, les États-Unis, prenant le relais de la France coloniale,c’est l’époque où le monde ne voit que le beau sourire de Kennedy, oubliant un peu vite l’impérialisme américain, ont décidé d’ériger une barrière « contre le communisme », en fait d’interdire au peuple vietnamien de s’unir et de choisir son destin. Madeleine, qui a évidemment gardé le Vietnam au cœur, y repart, toujours pour l’Humanité. Ce journal aura alors sur place un tandem d’exception avec Charles Fourniau, historien devenu un temps journaliste, pour les analyses de fond, les éclairages indispensables. Madeleine Riffaud, pour le vécu, la sensibilité. Madeleine l’intrépide est sur le terrain, parmi ses sœurs et ses frères vietnamiens, au sud, Dans les maquis viêt-cong (titre d’un ouvrage paru en 1965 reprenant ses reportages) ou Au Nord-Vietnam écrit sous les bombes (autre ouvrage, 1967). Ses reportages d’ailleurs dépassent largement le lectorat habituel de l’Huma. Ses textes sont traduits dans plusieurs langues, les micros se tendent vers elle à chaque nouvelle étape de la lutte du peuple vietnamien. Enfin, Madeleine ne sait pas seulement écrire : elle parle. Tous ceux (une génération entière !) qui sont venus l’écouter à la Mutualité raconter, toujours avec des détails choisis, significatifs, teintés souvent d’humour, le quotidien de la résistance du Vietnam, n’ont pu oublier la sensation de cette femme, apparemment frêle, à l’héroïsme (elle n’aime pas, mais pas du tout, le mot) tranquille, parlant simplement des dangers encourus.

Cette phase américaine de la guerre du Vietnam s’achève en 1975. Madeleine, à sa place, celle d’une journaliste-écrivain-témoin d’exception, y a contribué. Les « trois guerres de Madeleine Riffaud » s’achèvent. On pourrait plus précisément dire les « trois victoires partagées »… Madeleine continue ensuite ses combats humanistes de mille manières. L’une d’entre elles est de se couler incognito, durant plusieurs mois, dans la peau d’une aide-soignante, de connaître là encore de l’intérieur le travail, les luttes, les espoirs et parfois les désespoirs du personnel hospitalier. Au terme de cette expérience naîtra un livre choc, lu encore aujourd’hui, sur la vie quotidienne de ces autres héroïnes, les Linges de la nuit. Même si les années ont passé, elle est encore et toujours active. L’un des derniers témoins de la Libération de Paris, elle est très sollicitée, en ce 70e anniversaire de ce grand événement. Et le Vietnam, toujours, la taraude…On l’a vue, il y a quelque temps, sur le parvis des Droits-de-l’Homme, aux côtés d’Henri Martin, dénoncer les effets terribles de l’agent orange, aujourd’hui encore, sur les enfants de ce pays. Elle était présente, parlant debout, droite, une heure durant, lors de la soirée d’hommages qui fut rendue récemment au Centre culturel vietnamien, à elle-même, à Raymonde Dien, elle aussi présente, et à Henri Martin. Alors, oui, nous savons que nous allons nous faire houspiller. Mais nous prenons le risque de dire, avec tant d’autres…« Bon anniversaire, Madeleine. »

Madeleine Riffaud, résistante, pour une vie de combat

J’allais être fusillée et j’étais contente de l’être !

À la Libération de Paris, Madeleine Riffaud, dont le décès a été annoncé le 6 novembre 2024, a tout juste 20 ans. Elle vient de s’illustrer par ses actions dans la Résistance, jusqu’à son arrestation par la Gestapo et la torture. Elle s’est promis de raconter plus tard l’indicible. Nous l’avions rencontrée en mai dernier, à quelques semaines de ses 100 ans…Voici son témoignage, avec ses mots.

Vous allez fêter vos 100 ans le 23 août, pour les 80 ans de la Libération de Paris. C’est une amusante coïncidence, non ? J’ai connu beaucoup de coïncidences dans ma vie, c’est pas la première mais peut-être la dernière ! J’ai eu 20 ans le jour d’avant la Libération de Paris. Il faut voir comment on vieillit ! Moi j’ai essayé, jusqu’à maintenant, de vieillir jeune et surtout, combattante. Ce qui me tient debout. Mais je suis très fatiguée maintenant et j’aurai du mal à arriver jusqu’à 100 ans [le jour où nous bouclons ces pages, Madeleine Riffaud va toujours bien !]. Enfin pour vous faire plaisir à tous, je vais essayer. Et avec l’appui de mes amis, j’espère y arriver. Je serai enterrée à Montparnasse. Il se trouve qu’il y a dans un coin le cimetière juif, avec Vercors dedans. Moi je serai là, avec mes amis. Dont Andrée Viollis qui m’a fait éviter l’école de journalisme car elle m’a enseigné ce qu’elle savait et je me suis toujours tenue à ses méthodes. Et ça m’a réussi !

En 1940, vous aviez 16 ans. Ce fut difficile pour vous de rentrer dans un réseau de résistance ? Oui ! Pour entrer dans la Résistance, ce n’était pas commode, même pour une personne adulte, alors pour une jeune fille comme moi, c’était presque impossible ! J’étais si malheureuse, il y avait des Allemands partout. Un jour de 1940, à la gare d’Amiens, un soldat allemand m’a envoyé un magistral coup de pied au cul qui m’a propulsée trois mètres plus loin. Eh bien là, par terre, moi, petite, je me suis dit que j’allais chercher ceux qui résistent. C’est de ce coup de pied au cul que mon désir de résistance est né. C’est drôle, hein ? C’est l’humiliation qui était insupportable. En fait, j’ai eu la tuberculose et ça m’a sauvée. Je suis allée en 1941 dans un sanatorium merveilleux, dont beaucoup se souviennent. Beaucoup d’écrivains sont allés là-bas. Je suis arrivée dans ce paysage splendide face au mont Blanc, à 1500 mètres d’altitude. Il y avait là un médecin extraordinaire [Daniel Douady] qui était un grand résistant, mais aussi des étudiants et des Juifs cachés. Et un autre médecin, Hertzog, qui était Juif. J’ai compris plus tard qu’il était là pour continuer à exercer malgré les lois de Pétain. Eh bien là, j’ai découvert la Résistance. Là-bas, se trouvait le fils d’un ami de mon père, qui était tuberculeux. Et ce qui devait arriver arriva, on est tombé amoureux. Un jour, il m’a dit…Je vais rentrer à Paris où je suis agent de liaison dans la Résistance, « Ouh dis donc, ça m’intéresse », je lui ai dit. « Tu vas m’emmener, je suis guérie moi aussi. » Sa réponse…Oh non, tu es trop jeune ! Je lui ai dit…Tu es comme mon père toi, vous êtes égoïstes. Mon père, il veut bien que tout le monde soit résistant, mais pas sa fille. Et toi tu veux bien que tous les étudiants soient dans ton réseau, mais pas ta petite copine. Vous êtes tous des salauds, je vais plus te parler. Alors là il a craqué évidemment, il m’a dit…D’accord, je te présenterai, au début je t’emmènerai avec moi et après, quand tu seras plus grande, tu iras avec les autres. Je lui ai répondu…Bon, très bien, je pars avec toi.

Quel était votre nom dans la clandestinité ? Rainer. Le prénom d’un poète que j’aimais bien, Rainer Maria Rilke [auteur autrichien, 1875-1926]. Un prénom allemand, car on n’était pas en guerre contre le peuple allemand, mais contre les nazis. C’est très différent. J’étais dans la lutte armée et je commandais ma petite unité. On a fait sauter des canons allemands, des camions, on a saboté…Et puis en juin 1944, au dernier moment, on a reçu le mot d’ordre car tout était prévu par le Conseil national de la Résistance (CNR) pour le Débarquement. Il fallait que nous, à Paris, on dise aux gens « Bientôt, vous allez vous lever », mais ils étaient un peu hésitants. On a testé d’abord leur moral : on a donné des lieux de rassemblement pour faire une manifestation les 1er et 14 juillet. Dès le début, on a vu que ça marchait. À Paris, les réseaux étudiants étaient très en avance sur le reste de la population. Ensuite, on m’a dit qu’il fallait trouver un Allemand, si possible un gradé, à abattre devant tout le monde à Paris, en plein jour, en plein soleil, avec le plus de monde possible, pour leur montrer qu’on pouvait le faire sans danger. Je devais en principe envoyer un garçon faire ça. Mais on avait eu des pertes. J’étais devenue cheffe en montant (sic) sur nos camarades, morts ou déportés. C’était comme dans Le Chant des partisans…Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place. Et voyant que c’était urgent et que mes camarades étaient un peu démoralisés, eh bien je l’ai fait moi-même, c’est tout…

C’était le 23 juillet 1944…C’est jamais amusant de tuer un homme. On pense à ça d’abord, à celui qu’on va tuer. Cet été était très, très pénible car la division Das Reich partait du Midi pour rejoindre la Normandie. Mais ils avaient été harcelés par les maquis, ça ne leur avait pas plu et donc ils avaient brûlé et tué tous les habitants d’Oradour-sur-Glane. Ils ont brûlé l’école. À Tulle, ils avaient pendu la veille 99 personnes. Et ça a continué comme ça jusqu’au bout. Moi, je connaissais Oradour, j’y allais en vacances, j’allais au bord de la Glane pêcher des écrevisses. On se disait même : « Là, il n’arrivera rien. » Quand j’ai su qu’ils avaient tué tout le monde, quand j’ai appris que des amis de mes parents, instituteurs, avaient disparu, ça a été aussi pour moi la fin de l’enfance. Donc je pensais à tout ça en me disant…Où est-ce que je vais trouver mon gibier ? Je n’avais aucune haine, j’avais de la peine, c’est pas pareil. Et puis en roulant comme ça à vélo, rive gauche, j’ai vu sur un pont un Allemand un peu gradé, il était seul et il regardait l’eau. Je me suis approchée. Et c’était bien, parce qu’il y avait énormément de Parisiens qui se baladaient au bord de la Seine. Ils avaient faim à l’époque, mais se balader au soleil, c’était quand même pas mal ! Donc ils m’ont vue. Je me suis approchée de cet Allemand sur mon vélo, j’ai mis pied à terre. Je ne voulais pas lui tirer dans le dos. On avait tué un de mes meilleurs camarades dans le dos. Donc j’ai attendu qu’il se retourne. Il s’est retourné, et là, eh bien, que voulez-vous, il fallait bien faire le travail…Je n’ai pas tiré sur un homme mais sur un uniforme, il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre aussi qu’abattre un homme ennemi, sans ordre, par un mouvement individuel, ça c’est idiot, ça sert à rien dans la vie de la guerre. Dans une lutte armée, il faut attendre que les supérieurs vous disent…Vous allez faire passer un message en faisant ça. » J’ai visé la tempe et l’homme est tombé directement, sans souffrir. Je suis remontée sur mon vélo. Au coin de la rue, il y avait un agent de police français, il m’a vue, il m’a fait le salut militaire et il m’a montré comme ça « la voie est libre ». Alors j’ai cru que j’allais m’en sortir.

Mais ce ne fut pas si simple…Par une coïncidence extraordinaire, un monsieur, milicien, était là. Il m’a vue, il a foncé en voiture sur mon vélo, qui est tombé. J’ai été sonnée. Mon revolver a roulé près de moi, je l’ai tourné vers ma tempe pour mourir j’avais peur de pas supporter les tortures, mais l’homme a été plus rapide que moi, il avait des menottes dans sa boîte à gants. Clic, clac ! Il me les a foutues dans le dos. Et là, heureusement, il ne m’a pas amenée à ses chefs qui violaient systématiquement, plusieurs fois dans la nuit, les détenues femmes, pour les humilier. Ça je l’aurais difficilement supporté. Mais lui n’a pas fait ça. À l’époque, de grandes affiches dans Paris disaient…« Si vous nous amenez un terroriste, vous recevrez de l’argent. » Il voulait recevoir son chèque et m’a amenée directement aux Allemands ! C’était dimanche et les officiers tortionnaires n’étaient pas là, ils étaient partis se balader, heureusement pour moi. Un qui parlait bien français m’a dit…« Vous êtes Juive ? », j’ai dit…« Non, je n’ai pas cet honneur. » Il m’a envoyé un coup de poing, il m’a cassé le nez et la mâchoire.

Vous avez vécu des scènes très difficiles dans l’immeuble de la rue des Saussaies…Il y avait des cellules avec de la paille, très petites, dites « d’attente », entre deux tortures. On nous jetait là-dedans, il y avait un tout petit lavabo où on pouvait boire et où on pouvait aussi quand toutes les baignoires étaient occupées mettre la tête d’un homme et faire le supplice de la baignoire. J’étais sur cette paille qui n’avait pas été changée depuis longtemps et j’essayais de me reposer un peu quand la porte s’est ouverte. Ils ont jeté sur moi une jeune fille ravissante, qui avait une petite robe « paysanne » comme on disait à l’époque, avec des colliers en coquillage. Elle avait du sang partout et était paniquée. Elle s’est jetée sur moi, on s’est serrées étroitement, elle m’a dit…« Ne me quitte pas, ne me quitte pas. » On est restées ensemble une, deux, trois heures, je ne sais pas…Elle m’a tout raconté. Elle était agent de liaison d’un réseau de province. Ils l’avaient envoyée passer un message à quelqu’un. On lui avait dit de descendre dans tel hôtel. Elle l’avait fait et comme elle était à Paris, elle s’était acheté une robe et des bijoux. Elle était si innocente…Et alors qu’elle faisait ses essayages, on était venu la capturer à l’hôtel. Son réseau avait été trahi. Ça arrivait. On l’avait emmenée à la milice, elle. Ils l’avaient violée cinq fois dans la nuit, c’est pour ça qu’elle avait du sang. Elle était totalement paniquée, j’essayais de lui remonter le moral. J’espère y être arrivée. Et puis je lui ai dit qu’elle allait rentrer dans son maquis. Mais moi, je me suis dit…« Non, elle va pas y rentrer, elle va mourir ici ! Mon Dieu cette jolie jeune fille… » Ils ont ouvert la porte, ils l’ont emmenée et une heure plus tard, c’était à moi. Et quand je suis passée dans le couloir, j’ai vu une porte ouverte. Elle avait été torturée là, je l’ai vue de dos, face à un officier assis. Son visage était déjà tout vilain, elle avait le menton sur le côté et ça saignait…Ils l’avaient tabassée dur. Je me souviens aussi de ce qu’ils ont fait à cet homme, que j’entendais à travers la cloison de ma cellule. Des coups de poing, ils renversaient les chaises, ils faisaient un bruit terrible. Je ressentais ce qu’il ressentait. Je me suis mise devant ce mur. J’étais comme clouée là, chaque cri me clouait là. Et à la fin, ils y ont été plus fort, ils ont fait entrer les chiens. Les grands chiens-loups. Depuis ce temps-là, je ne peux plus voir de chiens. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait de lui avec ces animaux, mais j’ai entendu crier. Et après plus rien. Et quand ça a été mon tour, dans le couloir j’ai vu les chiens le museau plein de sang. Voilà, ce sont les choses de la maison des morts, que je n’aime pas raconter.

Comment avez-vous tenu, moralement, pendant cette détention de trois semaines ? J’ai été aidée par un petit livre que j’avais lu, comme mes camarades, qui s’appelait Comment se défendre ?. Il expliquait des choses simples aux jeunes gens que nous étions…« Si vous êtes arrêté, vous dites dès le début : “Je ne sais rien, je ne dirai rien.” Même, vous niez l’évidence : “Je ne suis pas une combattante, c’est un acte individuel.” » Je me suis rappelé cette leçon et dans les jours qui ont suivi, jusqu’à ma libération, j’ai tenu comme ça, en m’appuyant sur ces directives. Je me suis fait, en quelque sorte, un lavage de cerveau. Je disais « Je ne sais rien, je ne peux rien donner. » Il n’était pas question d’inventer quelque chose ou de faire des histoires. Par exemple, un copain avait inventé un rendez-vous au 15, rue des Feuillantines pour qu’on arrête de le torturer, sauf qu’on l’a emmené dans la rue en question, et là, des gens qui discutaient ont été arrêtés. Donc il a fait prendre, sans le vouloir, des gens qui résistaient aussi. Et puis c’était mauvais à tout point de vue car ça faisait penser aux Allemands que la torture ça faisait parler…

Vous avez donc gardé le silence et avez été condamnée à mort et transférée à Fresnes. Le 5 août 1944, vous alliez être fusillée…J’allais être fusillée, et j’étais contente de l’être. Je ne voulais pas être déportée, je voulais mourir à Paris, avec mes camarades. Mais à un moment, un officier est venu en courant, essoufflé, il m’a jetée dans un fourgon. Je lui ai dit…« Non ! Fusillée aujourd’hui ! » Il a fermé à clé le fourgon et m’a dit…« Confrontation ! » Je ne savais pas trop ce que c’était. En fait, ils m’ont confrontée avec un homme qui m’avait identifiée comme résistante. Et je n’ai pas été fusillée.

Vous avez écrit des poèmes pendant que vous étiez emprisonnée à Fresnes…Oui. J’avais trouvé par terre, dans un cachot, un livre de piété, que je ne connaissais pas. À l’intérieur, il y avait un crayon et c’était précieux. Donc j’ai écrit des poèmes sur la marge du livre. Germaine Tillion raconte qu’en partant vers les camps, juste avant, elle a laissé dans sa cellule un livre qu’elle avait trouvé. Si ça se trouve c’est celui sur lequel j’ai écrit ? Par bonheur, j’ai pu l’emporter quand les choses se sont retournées.

Seules six femmes font partie de l’ordre de la Libération, vous trouvez ça juste ? Non, ce n’est pas beaucoup. Moi je suis pas dans cet ordre-là. Par contre de Gaulle m’a donné, après l’insurrection, un truc épatant qui s’appelle une « citation à l’ordre de l’armée ». Vous savez, quand on est militaire, quand on reçoit une « citation à l’ordre de la compagnie », on est déjà content ! Alors « de l’armée »…C’était exorbitant ! Surtout pour une fille de 20 ans ! Quand je l’ai reçue, d’abord j’ai même pas ouvert la lettre. Je l’ai flanquée dans un tiroir que j’ai fermé à clé. J’ai dit à ma mère…« Allez tiens, on n’en parle plus ! »

Dans les années qui ont suivi la Libération, vous êtes devenue journaliste, et plus tard vous avez couvert les guerres d’Algérie et d’Indochine. Était-ce la suite logique, de devenir correspondante de guerre après avoir été résistante ? Vous savez, quand on a été résistante, et quand on s’en est sortie, on est transformée. En prison, il y avait eu beaucoup de choses comme la baignoire, l’électricité…Ils avaient vu que les moyens physiques ne me faisaient pas parler. Alors ils étaient passés à ce que les colonels appelaient « la torture en famille » la fille torturée devant sa mère, la mère devant sa fille, le petit ami avec sa petite amie en face. « On va lui couper les seins si vous parlez pas ! » Eh bien, il y en a peu qui résistent. À un moment, j’avais un petit jeune homme devant moi, ils lui cassaient les bras et les jambes. Et un Allemand me disait…« Regarde ! » J’ai fait semblant de m’évanouir. Mais le médecin allemand a pris mon poignet et a dit…« Elle fait semblant, c’est pas vrai. » Et j’entendais toujours le même Allemand qui me disait…« Regarde ! Regarde ! Regarde ! » Ah, tu veux que je regarde ? Eh bien, je vais regarder, oui, d’accord ! Et si jamais je m’en sors, je dirai ce que j’ai vu. C’était le début de la correspondance de guerre. Après la guerre, j’ai été soignée en psychiatrie, j’étais au milieu de déportés qui ne pouvaient pas dormir, même pas une minute. Moi-même je suis restée parfois un mois entier sans dormir, je voulais me foutre par la fenêtre. Il y a eu beaucoup de suicides chez les résistants et chez les déportés qui revenaient. Certains se soignaient et allaient mieux, mais d’autres se jetaient dans la Seine. Heureusement, j’ai rencontré Paul Éluard, le poète de la liberté, tout à fait par hasard, en novembre 1944. Il m’a ramassée, lui ! Il m’a dit…« Montre-moi tes yeux…Oh là là là. » Il m’a donné sa carte et m’a dit…« Tu passeras ? » Plus tard, je lui ai dit…Tu m’as parlé comme à quelqu’un en danger de mort. Il m’a répondu…« Bah ! Tu l’étais ! « Mais t’as vu quoi dans mes yeux ? » « Un désespoir immense. » Sa femme et lui m’ont beaucoup aidée. Il a lu les poèmes que j’avais écrits en taule et il les a trouvés pas mal. Il les a édités et je suis entrée en poésie comme ça. Mais en même temps, il m’a dit…« Tu sais qu’un poème ça nourrit pas, ça ne donne pas assez d’argent pour vivre. Moi-même je vends des tableaux. Il faut que tu aies un vrai métier, pourquoi pas le journalisme ? Tu écris bien le français. »

Après une vie aussi extraordinaire, quelle image voudriez-vous qu’on retienne de vous ?

Ça m’est bien égal. Quand je serai sous terre, j’aimerais qu’on dise que j’ai été résistante toute ma vie.

Et poète aussi ! Et voilà. C’est tout.

Madeleine Riffaud raconte la Libération

On a pris les armes de la douleur…

Dans un entretien accordé à l’Agence France-Presse, l’ancienne résistante devenue ensuite grand reporter raconte son engagement dans la lutte armée et le soulèvement populaire qui libéra la capitale, événement joyeux mais terni par la mort et la déportation de nombreux camarades. C’est dans son appartement parisien, un cigarillo à la main, que Madeleine Riffaud, aujourd’hui âgée de 94 ans, confie ses souvenirs. Dans la pièce, les stores baissés pour préserver ses yeux, un oiseau pépie et des ventilateurs tournent à plein régime en cette fin d’après-midi d’été. Sur sa table basse, des verres en plastique offerts par l’école primaire de Ravenel (Oise), devenue cette année le premier établissement scolaire de France à porter son nom.

Madeleine Riffaud a 17 ans quand elle s’engage dans la Résistance, en 1942. Etudiante à Paris, férue de poésie, elle se surnomme « Rainer », en hommage au poète autrichien Rainer Maria Rilke. C’est durant l’hiver 1944 qu’elle bascule dans la lutte armée, après le massacre d’un groupe de résistants étrangers…J’étais très émue et je me suis dit il y en a marre, je vais rentrer dans la lutte armée. Je l’ai dit à mon chef, et il m’a envoyé promener en me disant qu’ils étaient nombreux déjà et que j’étais une petite fille. Je lui ai dit que mon papa m’avait appris à tirer, j’étais un petit peu entêtée. Alors on m’a donné un rendez-vous pour entrer dans les FTP. (…) On m’a dit : tout de même, réfléchis bien car en ce moment , un groupe de FTP dure trois mois, ou peut être cinq mois grand maximum…Je me suis entendue répondre : je m’en fous. Au printemps, on a reçu l’ordre d’intensifier les actions à Paris et en banlieue, pour préparer la Libération. On a fait sauter des camions allemands, on a fait évader des prisonniers, on a fait plein de choses…Et moi, j’étais spécialiste du vol. J’aurais pu faire une belle carrière après la guerre. J’allais par exemple voler les tickets d’alimentation dans les mairies. Un de nos boulots, c’était d’aller voir les jeunes qui partaient pour le STO et de leur dire : pas un homme pour Hitler, on va vous aider. En vue de l’insurrection il fallait de préférence faire des actions au grand jour, devant les Français, en plein midi, pour montrer qu’un jeune homme ou qu’une jeune femme pouvait faire sauter un camion, ou abattre un officier allemand et puis s’en aller à bicyclette. On avait des ordres, il fallait obéir, quels que soient nos sentiments personnels. On ne fait pas une action armée comme on joue à la poupée. Si ça n’a pas de sens politique, ça ne sert à rien. Mais on avait des difficultés car on avait eu des pertes très graves, et il fallait en faire plus, à une période où les Allemands se méfiaient. Dans les étudiants qui s’étaient enrôlés récemment, plusieurs m’ont dit…Rainer, j’avais un Allemand au bout de mon revolver…j’ai pas pu tirer, je n’ai pas été élevé comme ça. J’ai répondu que moi non plus…

J’avais rendez vous tous les dimanches avec Manuel dans les jardins de Notre-Dame. Et je lui dis…Mauvaise nouvelle, Martini est mort. On est décimés. On ne va pas s’en sortir si je ne le fais pas. Alors tu me prêtes ton vélo et Oscar surnom donné au pistolet. Il ne m’a rien dit, il m’a donné ce que je lui demandais et c’est tout. Je suis montée sur mon vélo. J’ai longé la Seine. Il faisait beau, tous les Parisiens étaient dehors. C’était idéal. Et puis arrivée vers le pont de Solférino, vers la gare d’Orsay, je vois qu’il y a justement un gradé allemand qui est là, qui se balade sur ce pont. Je ne vois pas quelqu’un avec lui. Je me suis dit…Mon vieux, c’est ta fête aujourd’hui. Alors je suis allée sur le pont avec mon vélo, et puis j’ai mis pied à terre. Et je vous assure que je n’avais aucune haine, aucune, j’avais plutôt du chagrin. Eluard a fait un très beau poème là dessus « ils ont pris les armes de la douleur ». C’est bien ce que nous avons fait. Ça s’est passé très vite, j’ai vu un petit gars qui passait à proximité et je me suis entendue lui dire…va plus loin, petit garçon. Et puis j’ai attendu que cet Allemand veuille bien se retourner, parce que j’avais dans l’esprit que Martini s’était fait tirer dans le dos, et je ne voulais pas faire pareil et abattre, moi, un homme dans le dos, je voulais qu’il me regarde, qu’il ait le temps de sortir son arme et qu’on fasse ça à la loyale, même si ça durait une seconde. Il a fini par se retourner, parce qu’il a senti une présence. Là, je lui ai donné deux balles dans la tempe, et voilà. Il est tombé immédiatement et il est mort sur le coup, il n’a pas souffert du tout, je savais quand même comment tirer…

J’allais m’en aller bien tranquillement. Un agent de police au coin du pont m’a fait le salut militaire et m’a montré que la voie était libre. Je suis passée par les petites rues, mais j’ai entendu une voiture à essence derrière moi. L’essence, c’était seulement pour les Allemands ou pour les miliciens français…Je me dis ça y est, c’est foutu. Je suis envoyée avec une force terrible sur le pavé. La voiture passe sur ma roue arrière, et je me retrouve dans le décor. J’avais un sac en bandoulière pour transporter Oscar, le revolver, et je le vois à 50 cm de moi. Je l’attrape dans le but de me finir moi-même. Le conducteur du véhicule, un chef de la milice de Versailles, m’a attrapée et j’ai eu de la chance ce jour là parce qu’il aurait pu m’abattre tout de suite, mais il aurait pu aussi m’amener chez ses chefs nationaux. Et chez les miliciens, ils violaient systématiquement les femmes, quel que soit leur âge…Alors que la Gestapo, non, pour « protéger la race ». Il y avait des affiches dans tout Paris pendant l’insurrection disant que si on livrait un membre de la lutte armée aux Allemands, on avait une prime. Une bonne somme, ça ne se refuse pas. Alors, il m’a emmenée directement à la rue des Saussaies, le siège parisien de la Gestapo, la maison de la mort. Et j’ai vu qu’on lui a fait son chèque. Les officiers qui étaient là c’étaient pas des spécialistes en torture, parce qu’on était dimanche après-midi et qu’ils étaient partis se balader, heureusement pour moi. J’ai eu affaire à des officiers SS brutaux, qui m’ont assommée et frappée, mais n’avaient pas le raffinement des autres. Je leur disais : allez-y, tuez-moi, ça ira plus vite. Je ne dirai rien, je ne sais rien et de toute façon je trouverais normal que je sois fusillée le lendemain matin, c’est les lois de la guerre…J’ai été envoyée à la police française. Une femme les armes à la main, c’était pas mal de la confier à eux. C’étaient des spécialistes en interrogatoire et torture mais ils ne m’ont gardée que trois jours, parce que je les ai énervés, agacés. Ils ont torturé une jeune femme enceinte. Et j’ai vu Fernand David un officier des Brigades spéciales qui a été fusillé après la Libération, il lui a donné des coups de pieds, avec ses bottes ferrées, dans le ventre. Le lendemain matin au petit jour, il me dit: tu nous as déjà assez embêtés, toi. Les Allemands nous font l’honneur de te donner à nous, on est Français comme toi et au bout de trois jours, tu fais un scandale à cause d’une femme juive ! Je ne te veux plus, j’ai appelé la Gestapo, dans une demi-heure ils viennent te chercher…Tant pis pour toi, tu vas avoir les yeux crevés, tu vas être coupée en morceaux et là ils vont bien te faire parler. De toute façon tu vas être fusillée. Mais c’est lui qui a fini fusillé avant moi…

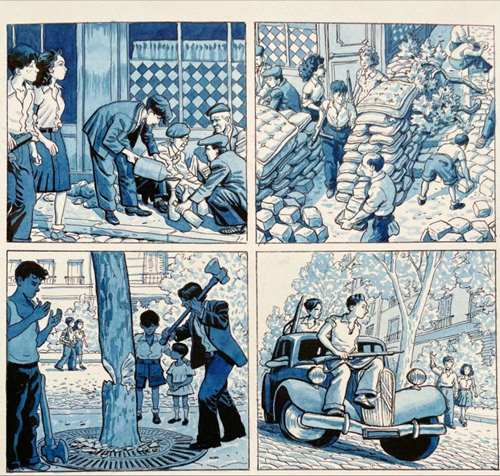

La détention et les interrogatoires se poursuivent, notamment rue des Saussaies et à Fresnes, sans que Rainer ne craque. Elle manque de peu d’être fusillée le 5 août, puis, alors qu’elle doit être déportée le 15 août, elle s’échappe, est de nouveau capturée, puis libérée le 19 août, dans le cadre d’un échange de prisonniers. Rainer reprend presque aussitôt les armes alors que Paris est en plein soulèvement populaire. Elle intègre la compagnie Saint-Just, à la tête d’une petite unité dans le XIXe arrondissement. On était considérés comme des vieux combattants parce qu’on avait fait de la lutte armée. Alors on pouvait encadrer la compagnie, qui avait recruté. Les gens arrivaient avant qu’on leur ait donné le mot d’ordre. Paris était survoltée. Les gens voyaient des combattants qu’ils ne connaissaient pas dans leur rue, avec ou sans barricades, et disaient…Je n’ai rien fait de toute la guerre, là nom d’un chien, je vais en être. Alors ils descendaient et apprenaient à manier le fusil, très vite. Et puis on avait affaire aux mômes, qui étaient toujours dans nos jambes, et les femmes nous apportaient des brocs de café d’orge le matin. Elles faisaient des tas de choses, jouaient les agents de liaison à bicyclette. Il y avait un soulèvement de tout Paris, un soulèvement joyeux. Ça m’a beaucoup frappé. Les gens s’aimaient et s’embrassaient comme ça, sans se connaître, pour rien. Et ça c’était chouette, surtout pour nous, de pouvoir se battre au soleil, au grand jour, pas de manière clandestine.

On ordonne à Rainer de bloquer un train rempli de soldats allemands, sur la Petite ceinture. J‘ai répondu…J’ai quatre hommes en me comptant. On me répond…Je m’en fous. Je comprends, c’est l’armée…Alors j’ai dit à mes petits gars de descendez à la cave, il y a des caisses d’explosifs de toutes sortes. Vous les prenez, on monte en vitesse et on se tire tous les quatre. Et je vois une petite caisse plus légère que les autres, je la monte…On arrive, et le train était déjà sorti, la locomotive était dehors, avec un wagon. Il y avait des Allemands sur le marchepied qui arrosaient le pont. On leur balance toutes nos caisses sur le pont et devant, ça explose, ça fait un bruit incroyable. Les hommes ont la trouille, ils ne s’attendaient pas à ça, et puis on tire de toutes nos armes pour faire peur aux Allemands là haut, et on jette la petite caisse, c’était des fusées de feux d’artifice pour un 14 juillet hypothétique. Ça a contribué à l’affolement de ces pauvres Allemands. Ils se sont retirés dans un tunnel. La locomotive était restée dehors. Les copains sont arrivés, il y avait les pompiers, le maire de l’arrondissement, ça tournait à la partie de campagne, c’était plutôt gai. Le temps passe, et le commandant Darcourt se ramène et crie que dans tout ce monde, il n’y a pas un cheminot pour retirer la locomotive ? Dans un HLM à côté, il y avait un jeune retraité dont le métier est conducteur de locomotive. On m’envoie lui expliquer la chose. Le brave homme était en train de faire la vaisselle avec sa femme. Il dit à sa femme…Je m’en vais mais dans 20 minutes je serai là. Il descend avec nous, et je lui explique qu’il va faire une cible idéale…Il me dit ne vous inquiétez pas, il est passé en dessous, il a décroché le wagon, a mis en route la locomotive, l’a arrêtée 500 mètres plus loin et a coupé les gaz, et il est rentré chez lui ! Devant l’absence de locomotive, et le temps passant, les Allemands sont sortis du tunnel, ils étaient 80 ! Tout d’un coup, j’ai fait une connerie, j’ai dit à Max on est le combien ? Il me dit on est le 23 août….Flûte alors, j’ai 20 ans aujourd’hui…On a fait la fête ce soir là, avec des victuailles emportées par les Allemands dans leur train. Après la Libération, Rainer veut intégrer l’armée régulière, comme ses camarades de combat, qui périront presque tous…J’ai voulu y aller, mais j’ai été virée parce que j’étais une femme, et, circonstance aggravante, je n’avais pas 21 ans, l’âge légal.

Commence alors une période difficile, marquée par la dépression. Jusqu’à la rencontre de poètes et d’artistes, Paul Eluard, André Vercors, Picasso, Aragon…Ils m’ont empêchée de me finir, car il y a pas mal de résistants qui se sont suicidés après la guerre. Ils aident Madeleine Riffaud à trouver sa nouvelle voie de journaliste. Une façon pour elle, qui ne se considère pas comme un « ancien combattant », de poursuivre sa lutte pour la liberté…J’étais reporter de guerre, j’ai fait l’Algérie, les maquis Viet-cong, le Laos, le Cambodge…Elle continue également la poésie. Et, dans les années 1970, elle travaille incognito dans un hôpital et en tire un best-seller, « Les linges de la nuit ». Durant tout ce temps, elle refuse de raconter son passé. Jusqu’à ce que son ami, le grand résistant Raymond Aubrac la secoue, un demi-siècle après la Libération…C’était un très grand monsieur. Il est venu me voir et m’a dit…Est-ce que tu vas continuer à fermer ta gueule ? Tes petits camarades, là, qui ont été fusillés à 17 ans, ça t’est égal que personne n’en parle…Je lui ai dit…Là tu m’as eue. Bien sûr ça ne m’est pas égal. Eh bien alors, vas-y ! Alors j’y suis allée, et depuis je ne fais que ça…

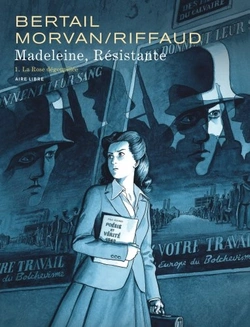

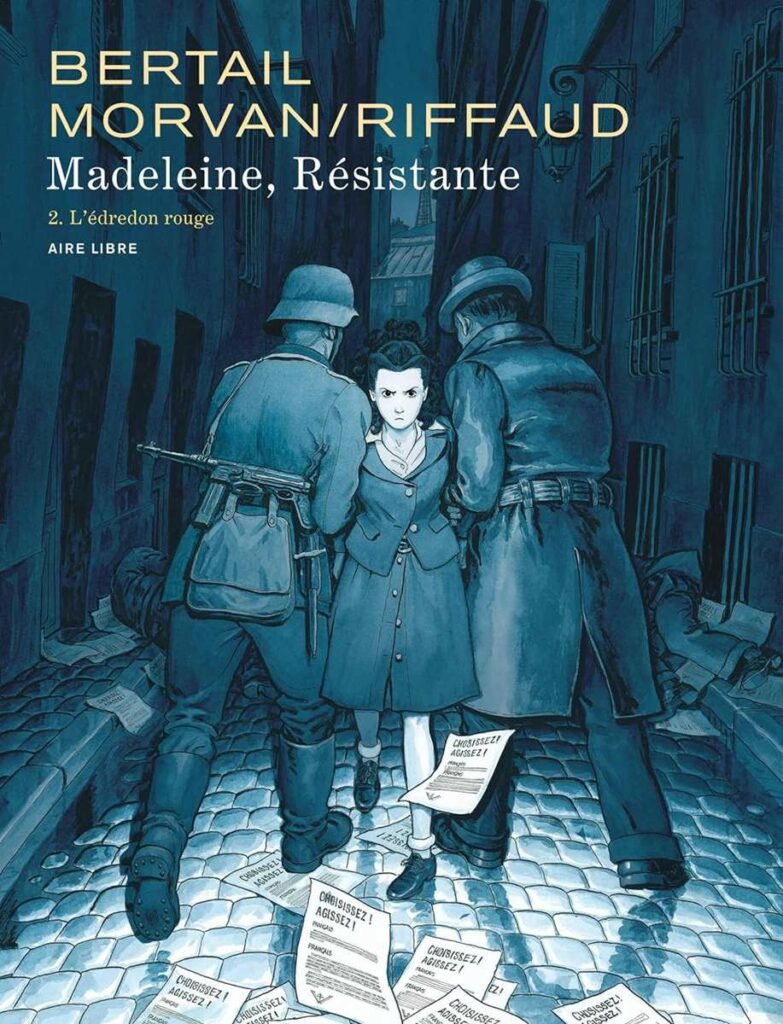

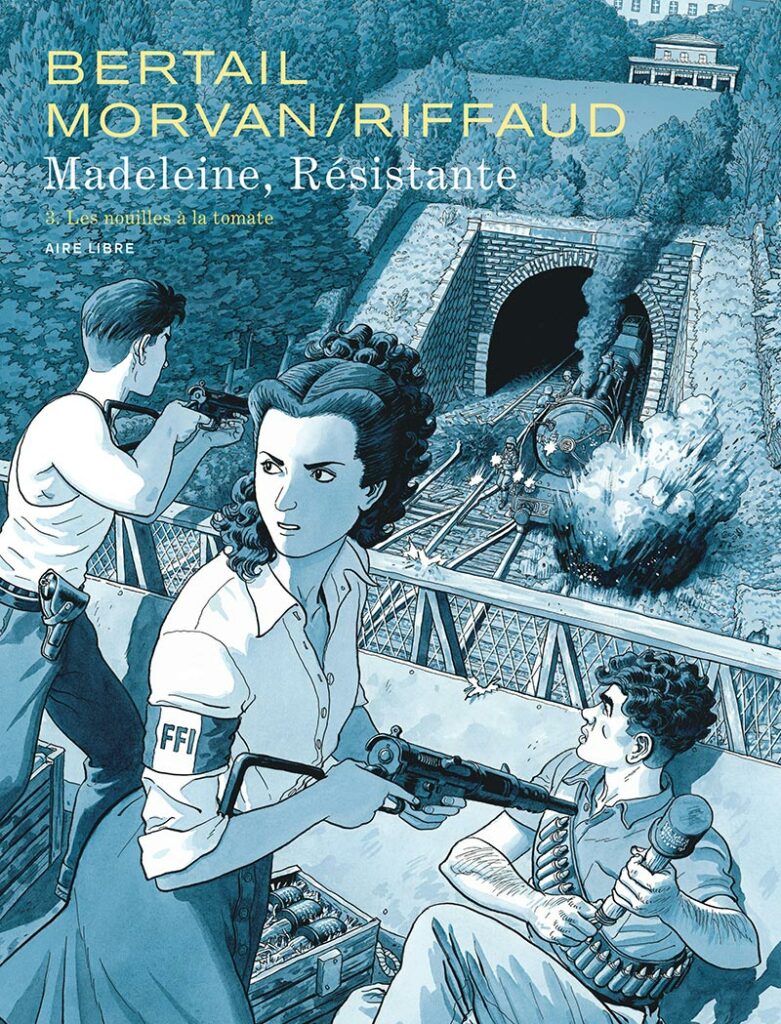

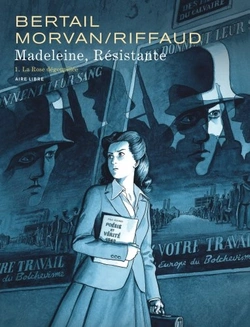

Madeleine Riffaud & Jean-David Morvan

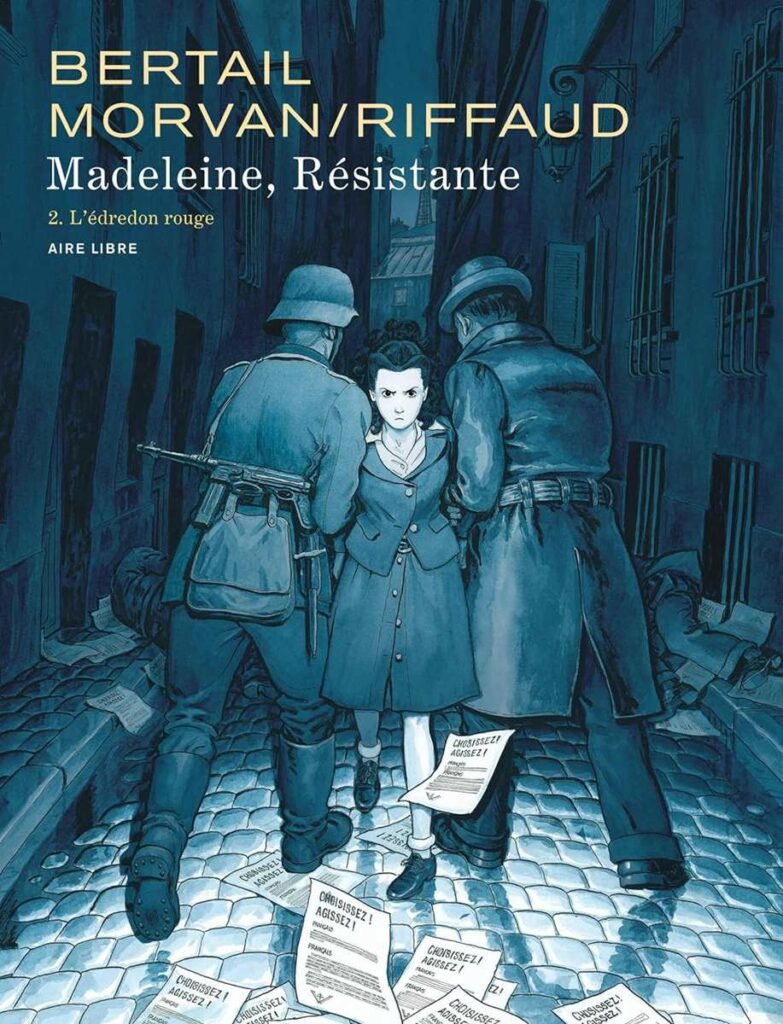

Prix René Goscinny du meilleur scénariste 2022

Associé ils ont décidé de raconter, sa vie de Résistante. Le jury du Prix Goscinny a décerné le prix du meilleur scénariste au premier volume de cette superbe série.

Les deux auteurs reviennent sur cette récompense remise lors du dernier Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, en mars 2022.

Comment vous-êtes vous rencontrés ?

Jean-David Morvan…Alors que je réalisais ma série Iréna avec Séverine Tréfouël et David Evrard, j’étais assez frustré de ne pas pouvoir rencontrer la véritable Iréna puisqu’elle était décédée. Par hasard, le 8 mai 2017, je suis tombé sur la diffusion de Résistantes, un documentaire dans lequel se trouvait Madeleine Riffaud. J’ai tout de suite été attiré par sa personnalité et j’ai eu envie de lui parler. Pourtant, des documentaires j’en ai vu beaucoup mais il s’agissait de la première fois que j’avais envie d’appeler quelqu’un pour lui parler, pour en savoir plus. J’ai trouvé son numéro de téléphone grâce au journaliste Renaud Saint-Cricq. Mon premier appel fut vite expédié car elle ne voulait pas en entendre parler. Elle m’a répondu que la bande dessinée, elle ne connaissait pas assez, que c’était pour les enfants et que ça ne l’intéressait pas. Elle m’a demandé simplement de la rappeler la semaine d’après. J’ai attendu une quinzaine de jours pour l’avoir de nouveau au téléphone. Là, son discours avait changé. Après avoir discuté avec son ami réalisateur Jorge Amat, il l’avait convaincu de me rencontrer.

Madeleine Riffaud…Au début, j’ai refusé parce que la bande dessinée d’aujourd’hui, je n’y connaissais rien. Et aussi parce que je pensais que la bande dessinée, ce n’était que pour les enfants. J’en ai alors parlé à un ami, Jorge Amat. Il m’a demandé si j’avais accepté et je lui ai répondu que non. Il m’a dit que j’étais bête et il a insisté pour que je le fasse. Et aujourd’hui, je ne regrette pas. Nous avons donc fait cette bande dessinée à deux pour raconter mon histoire. j’ai été très surprise parce que je pensais que ma vie n’allait pas intéresser grand monde.

Que représente Madeleine Riffaud pour vous ? J’ai beaucoup réfléchi sur cela depuis que je la connais. Madeleine, c’est Nävis, mon héroïne de Sillage, la série que j’ai créée avec Philippe Buchet. J’ai découvert que Madeleine avait les mêmes traits de caractère que Nävis. Elles ont le même tempérament, la même capacité à agir pour les autres et à changer d’idéologie si elles se rendent compte que leurs idées sont mauvaises. Madeleine, elle est communiste et anticolonialiste. En cela, Nävis lui ressemble.

Madeleine, que représente Jean-David Morvan dans votre vie ? Il m’aide beaucoup. Je m’entends très bien avec lui, avec Eloise de la Maison, sa compagne, et Dominique Bertail. On rigole beaucoup ensemble. Je suis aveugle donc je ne peux pas voir les dessins de Dominique mais je sais qu’ils sont beaux. Il est génial Dominique.

Raconter l’histoire de Madeleine Riffaud, c’est avant tout raconter l’histoire d’une résistante. Quel sens cela a-t-il aujourd’hui ? Je pense que cela à toujours un sens. On est admiratif de personnes prêtes à se lever contre un oppresseur. De montrer aux plus jeunes et aux gens que c’est important de pouvoir dire non. Se soulever, lorsque les circonstances l’exigent, au prix de sa propre vie. C’est un thème qui sera toujours d’actualité. Il est important de témoigner par tous les moyens, dont la bande dessinée. Il y a de moins en moins de témoins de cette période, c’est l’une des principales raisons pour laquelle je voulais lui parler. Je ne voulais pas laisser passer cette chance de raconter sa vie.

Oui, c’est vrai et en plus, je suis la dernière résistante à Paris.

Il est important de témoigner par tous les moyens, dont la bande dessinée.

En quoi cette histoire si personnelle était une formidable base pour écrire ce triptyque ? C’est un peu comme avec Nävis. Avec Philippe, nous avons envie de raconter sa vie entièrement. Et c’est le même projet avec Madeleine. Sauf que Sillage, c’est une fiction et que Madeleine, c’est du réel. Madeleine, c’est une résistante dans la Résistance mais il y a également plus tard ses rencontres avec Paul Eluard, Pablo Picasso et Hô Chi Minh. Il y a aussi son travail avec Louis Aragon ou celui de grand reporter anticolonialiste en Algérie ou au Vietnam. C’est tout cela que l’on a envie de raconter avec elle, de sa jeunesse à aujourd’hui.

Jean-David Morvan, comme tout le monde a pu le constater dans la vidéo projetée lors de la cérémonie de remise des Fauves, Madeleine Riffaud a un humour et une autodérision extrêmement poussés, cela facilite-t-il vos échanges ? Je pense qu’avec Madeleine, nous avons la même énergie, le même humour. Nous disons tous les deux des gros mots au milieu de nos phrases pour choquer un peu les gens qui ont un discours parfois trop construit. Nous avons exactement la même manière de communiquer. C’est pour cela que je peux dire que je ne la vois pas comme une grand-mère. J’ai plutôt un rapport fraternel avec elle. Comme aujourd’hui elle ne peut plus écrire à cause de sa vue, elle parle comme elle pourrait écrire, d’une manière très littéraire. Dans la bande dessinée, elle tutoie les lecteurs, ce qui est assez rare dans le monde du 9e art et c’est ce qui les interpelle directement.

Comme elle a cette fibre littéraire, c’est aussi une véritable conteuse. Elle a envie que les gens l’écoutent…C’est tout simplement fabuleux. Lorsque Madeleine est interviewée, je me mets dans un coin et j’écoute, quand bien même je connais son histoire.

Vous avez reçu à Angoulême le Prix René Goscinny. Que représente cette récompense ? René Goscinny, c’est avant tout le scénariste génial mais aussi le rédacteur en chef fabuleux de Pilote. Il a aussi travaillé sur le statut des scénaristes et c’est important. Recevoir le prix Goscinny quand on est scénariste, c’est comme recevoir le prix Dieu quand on est moine.

Quand je l’ai appris, j’étais heureuse de recevoir ce prix, surtout que j’aime l’auteur d’Astérix. C’est fou à mon âge !

Jean-David Morvan, en quoi partager ce prix avec Madeleine Riffaud pouvait-il avoir une saveur particulière ? C’est une manière aussi de lui dire que j’ai bien fait d’insister lorsque je lui ai proposé le projet alors qu’elle ne voulait pas. Lui dire aussi qu’elle a bien fait de me faire confiance. Elle est maintenant autrice de bande dessinée avec cette série. Elle le sait et ne fait pas les choses à moitié. Par exemple, ensemble, nous avons relu récemment tout le scénario du tome 2 et nous avons changé des petites choses pour que cela fonctionne mieux.

D’ailleurs, il ne s’agit pas de votre première récompense à Angoulême. Vous avez également obtenu deux prix pour Sillage (prix jeunesse 9-12 ans en 2006 pour le tome 8 et l’Essentiel jeunesse en 2008 pour le tome 10). Quelles sont les différences avec celle reçue pour Madeleine résistante ? Pour les récompenses jeunesse, c’était génial parce que ces prix étaient décernés par un jury d’enfants. C’est aussi génial pour Madeleine résistante parce que c’est le Jury Goscinny et qu’il y a des membres que j’estime beaucoup. Je suis très fier de l’avoir obtenu avec Madeleine, d’avoir passé cinq ans sur cet album, de l’avoir publié, que le public ait apprécié et qu’il ait obtenu ce prix.

Vous avez travaillé avec de nombreuses autrices et de nombreux auteurs. En quoi la rencontre avec Madeleine Riffaud a-t-elle changé votre carrière ? Elle a changé au-delà de ma carrière. Elle a changé ma vie mais aussi celle de ma compagne, Héloïse de la Maison. Avec elle, nous sommes dans un partage unique.

DOMINIQUE BERTAIL.

On connait tout le talent de dessinateur depuis ses débuts, l’a mis au service de la biographie de Madeleine Riffaud, Madeleine qu’elle a cosigné avec Jean-David Morvan. La génèse de Madeleine fera au moins neuf albums et dont le succès est intergénérationnel.

Quand tu t’es lancé dans l’aventure c’est le personnage de Madeleine qui t’a subjugué ? Comment Jean-David Morvan est-il venu te chercher ? Parce que ton dessin était en phase avec le sujet ? On avait fait un bouquin ensemble sur le 6 Juin Omaha Beach, on se connait bien et depuis longtemps. Il aime bien mon dessin et m’a proposé Madeleine dès qu’il a eu assez de matériel pour en faire une série qui se tenait. Au début je n’étais pas très chaud car je bossais pour Fluide Glacial et Mondo Reverso.

Tu passais directement de l’humour décalé au drame le plus dur de l’Histoire de France, sur presque 50 ans d’un parcours d’une femme hors normes. J’avais peur que ce soit pathogène pour moi et je sais que quand je me plonge dans la doc je peux me perdre très vite. Morvan m’a présenté Madeleine et le coup de foudre a été instantané. Morvan le savait. C’était aussi une vie de grande aventure celle de Madeleine Riffaud, pas que du devoir de mémoire.

Pour faire un point d’étape au troisième album, qui est toujours à Paris en 44, il y en aura un quatrième qui va couvrir les combats et la rébellion populaire, l’insurrection. Comment vous avez travaillé avec Morvan ? Il te livrait un album complet ? On a beaucoup discuté, les choix, comment raconter cette histoire qui n’est pas tout à fait la même par Madeleine. Elle parle de façon thématique, une idée en amène une autre. Nous c’est chronologique le but étant d’être lisible par tous, un récit linéaire pour avoir le temps de voir le personnage grandir.

Tu as l’impression qu’au troisième album il y a eu une progression dans l’appréhension du récit ? Ton dessin est le support incontournable de Madeleine qui en a fait un belle part du succès. Le devoir de mémoire est nécessaire aujourd’hui. Mon dessin a opté pour une narration assez proche du manga en sous couche. J’ai enlevé ce qui est rédhibitoire pour les gens qui n’aiment pas le manga, mais la narration est très japonaise et proche de celle d’Hergé. Un point médian entre les deux et avoir une référence du cinéma 40 français dans le graphisme. Par la lumière.

Acte de mémoire, mais c’est son autobiographie ? Oui et on l’aide à la mettre au jour, à trois. On pense qu’on aura du mal à faire moins de 9 albums. On va couvrir son passé militant, l’après-guerre avec Picasso, Elluard, la guerre du Vietnam US (pas d’Indochine française) et la guerre d’Algérie. On doit se sentir responsable quand on raconte la vie d’un personnage d’exception qui a vécu son histoire à travers la grande histoire. Cela nous implique en particulier vis-à-vis d’elle. Elle est aussi un des derniers témoins de la résistance armée et il ne faut pas faire d’erreur, prêter le flanc à des critiques. Ce sera plus compliqué pour l’Algérie ou le Vietnam.

C’est ce qu’elle trouve le plus extraordinaire, d’être encore là pour le raconter. Elle est passée aussi à travers la tuberculose, la torture, la fusillade. C’est une survivante active et trompe la mort qu’elle a affrontée en permanence. Le troisième j’ai mis sept mois. Le quatrième je pense mettre un an. J’essaie d’aller vite. On a la matière pour la totalité mais on affine et Madeleine a d’autres souvenirs qui reviennent. On a une pagination dans les 100 pages. Après sa sortie, après la torture elle ne voit plus les choses de la même façon. Chaque scène la fit évoluer. C’est un long roman d’initiation. C’est un luxe en BD de pouvoir faire ça. Chaque évènement a son importance. C’est un personnage assez magique Madeleine. La suite va être encore plus folle. Il fallait une implication totale, une empathie naturelle. Accompagner Madeleine dans la narration mais le troisième album a été douloureux à faire psychologiquement, entendre son témoignage en direct c’était dur, des nuits de cauchemar.

Madeleine Riffaud écrit ce poème dans sa cellule…

Elle devait être fusillée quelques jours après…

Situation évoquée dans le tome 3. Lire les strophes de gauche à droite.

La chanson…

Ils me band’ront les yeux Ils m’avaient tué un camarade Sept pas de long

Avec un mouchoir bleu Je leur ai tué un camarade. A ma cellule

Ils me feront mourir Ils m’ont battue et enfermée. Et en largeur

Sans me faire souffrir Ont mis des fers à mes poignets Quatre petits

Elle est murée- plus de lumière Tu te souviens ? Ils sont dehors, mes frères de guerre

La fenêtre de mon cachot. Soirs sur la Seine… Dans le soleil et dans le vent.

Et, la porte, elle est verrouillée. Et les reflets… Et si je pleure – je pleure souvent

J’ai les menottes dans le dos Le ciel et l’eau… C’est qu’ici je ne puis rien faire.

Sept pas de long Ils ont bien pu tordre mes mains Le temps à pris

Et puis un mur Je n’ai jamais livré vos noms. Le mors aux dents

Si durs, les murs On doit me fusiller. Demain. Courez, courez

Et la serrure. As-tu très peur, dis ? Oui ou non ? Après le temps !

Ceux-là, demain, qui me tueront, Les yeux bandés

Ne les tuez pas à leur tour. Le mouchoir bleu

Ce soir, mon cœur n’est plus qu’amour. Le poing levé

Ce sera comme la chanson : Le grand adieu