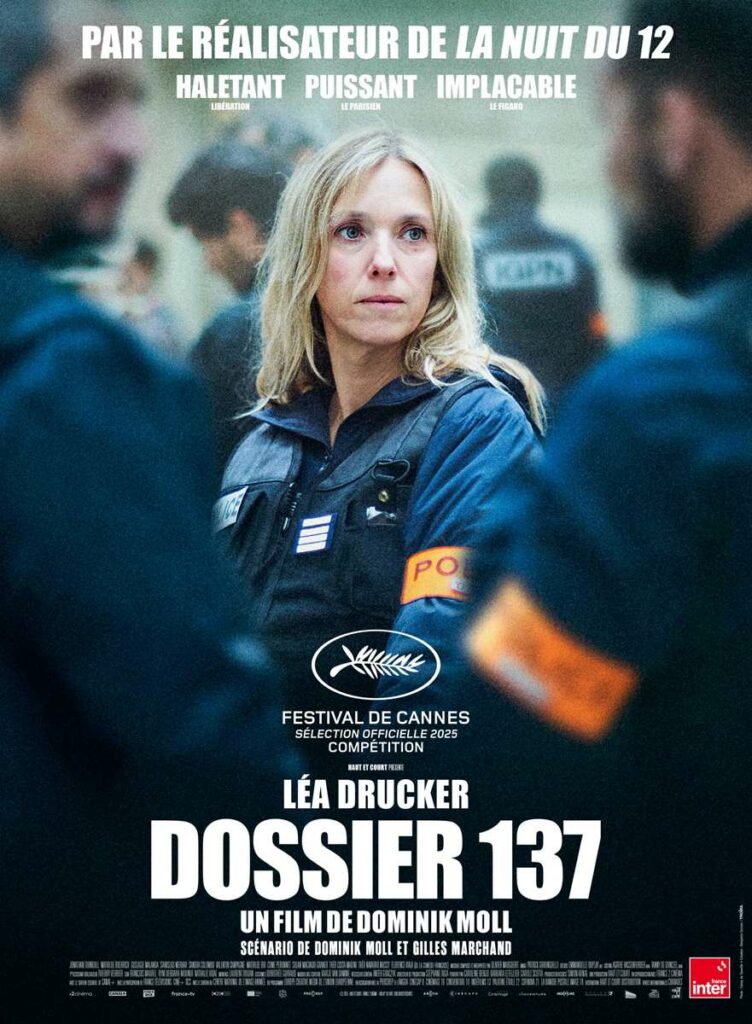

Vingt ans que Dominik Moll n’était pas apparu en compétition à Cannes et la réception glaciale de Lemming (également choisi pour ouvrir le festival en 2005). Une douche froide d’autant plus sévère qu’elle succédait au succès d’Harry, un ami qui vous veut du bien. Il aura fallu attendre 2022 pour voir le réalisateur arpenter de nouveau la Croisette avec La nuit du 12, présenté cette fois-ci dans la toute jeune section Cannes Première. Dense, engagé et remarquablement interprété, ce polar sur un féminicide irrésolu connaîtra un bel accueil, aussi bien critique que public, couronné par un César du meilleur film. Trois ans plus tard, Dossier 137 marque le retour du cinéaste en compétition, avec un film résonnant une nouvelle fois avec son époque, en abordant frontalement la question des violences policières. Les ponts avec La nuit du 12 sont d’entrée de jeu évidents :avec un scénario inspiré de faits réels, un personnage fonctionnaire de police progressivement hanté par l’affaire qu’il / elle traite et la quête obsessionnelle de vérité comme enjeu majeur du récit. À bien des égards, Dominik Moll poursuit son exploration des dérives institutionnelles et leurs conséquences tragiques sur des vies innocentes brisées. Ici, ce sont les manifestations issues du mouvement des gilets jaunes en décembre 2018 qui servent de toile de fond. Stéphanie est commandant de police à l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN), la « police des polices ». Suite à une plainte, elle est chargée d’éclaircir les circonstances qui ont conduit un jeune homme à l’hôpital, gravement blessé à la tête par un tir de LBD.

L’écueil d’une écriture trop didactique, voire involontairement grossière était grande face à un sujet aussi brûlant. Or, c’est l’inverse qui s’opère dans le scénario fomenté par le réalisateur et son fidèle co-scénariste, Gilles Marchand. Dès la première séquence qui voit Stéphanie confronter un policier à une vidéo incriminant clairement ce dernier, le film tient un remarquable équilibre qui lui sert de note d’intention. En quelques minutes seulement, tout est posé : la complexité des rapports entre les instances policières, la fatigue et l’état de stress psychologique des forces de l’ordre envoyées au front, dans un encadrement qui relève quasiment de l’improvisation, et même le rôle des réseaux sociaux comme facteur incriminant ou non au moment de décider d’une sanction disciplinaire. À l’instar de leur travail sur La Nuit du 12, le film se distingue par un soin tout particulier apporté à la caractérisation de ses personnages et à la mise en scène dans laquelle ils évoluent. La majeure partie du film se veut à l’image du cas traité par Stéphanie et son équipe…Rigoureuse, procédurière, voire volontairement répétitive. L’enquête avance au fil des requêtes administratives (procès-verbaux, images de surveillances, etc.) pour glaner la moindre information. Les auditions s’enchaînent et s’entrelacent avec les mêmes questions et les mêmes valeurs de plans pour tenter de recouper les informations de la manière la plus objective possible. Cette approche rend d’autant plus tragique la seconde moitié du long métrage qui décortique minutieusement chaque faille du système, rendant la soif de justice de Stéphanie aussi vaine que l’était la traque du meurtrier de La nuit du 12. Aussi ancré dans le réel qu’il soit, le film ne joue pour autant jamais contre sa propre nature de film policier. Moll prouve une nouvelle fois sa capacité à insuffler un suspense d’une efficacité redoutable, tout en renouvelant sa forme. Le cinéaste abandonne ici l’atmosphère ténébreuse et quasi fantastique de ses derniers longs-métrages pour se rapprocher d’un ton naturaliste que son sujet imposait certainement (photo désaturée, utilisation d’images de smartphone, plans fixes…). Incisif et hautement politique, Dossier 137 dresse un constat effrayant de l’état des institutions policières en France. Sans jamais oublier la nuance et la part d’humanité qui règne peu importe de quel côté des barricades on se trouve, il invite le spectateur à s’interroger sur un système vicié et imparfait, parfaitement symbolisé par les dilemmes moraux et intérieurs de son héroïne. Dont acte citoyens !

Esprit de synthèse… par Josué Morel

À propos de L’Invraisemblable vérité, Jacques Rivette écrivait dans les Cahiers du cinéma être tout d’abord frappé par la logique « d’exposé des images », « comme si ce à quoi nous assistions était moins la mise en scène d’un scénario que la simple lecture de ce scénario, qui nous serait livré tel quel, sans ornement », avant de tempérer plus loin cette intuition et de suspecter là une « ruse ». Dominik Moll n’est bien entendu pas Fritz Lang, mais son film donne corps à cette définition par son désir d’« établir une vérité », en se calant sur le pas de Stéphanie, la policière de l’IGPN interprétée par Léa Drucker. Tout le film tient dans ce programme : la mise à plat des faits, rien que les faits, comme si la minutie de la procédure permettait, sinon de parvenir à une présentation suffisamment exhaustive pour satisfaire l’impératif de justice, d’envisager chaque donnée du problème jusqu’à entrevoir les limites de l’enquête. Dossier 137 tisse, à partir des violences policières durant les manifestations des gilets jaunes, un scénario dépassionné dont l’enjeu est d’épuiser les angles de vue disponibles sur la blessure d’un jeune homme touché à la tête par un tir de LBD. Le film s’ouvre comme L’Été dernier sur une scène d’interrogatoire, dans laquelle le personnage de Drucker affiche une froideur implacable…Tout du long, le récit tournicotera autour d’un cas pour en dégager, avec une rigueur revendiquée, une forme de « en même temps » ou de « pensée complexe ». Cet horizon est un mirage, mais il faut reconnaître que le film s’entête dans une impasse non dénuée d’intérêt, qui consiste à envisager la neutralisation progressive du point de vue comme le garant d’un tableau suffisamment nuancé. Quelques effets formels participent de cette dynamique comme par exemple, lorsque Stéphanie cherche les différentes caméras de surveillance situées près des Champs-Élysées afin de reconstituer le puzzle, Moll surimprime son visage dans une cartographie de la ville. On pourrait croire à un cliché de film policier ou à la figuration d’une situation tentaculaire, quand il faut prendre en réalité le jeu de montage au pied de la lettre, dans son prosaïsme : le regard de Stéphanie se fond dans la cartographie objective et aplanie du théâtre des faits. Autrement dit, Moll croit trouver du relief dans l’aplat, et qu’il suffit d’éplucher les couches de son oignon pour en tirer une émotion imparable. C’est l’image terminus du film : un simple fond blanc sur lequel le jeune homme blessé donne sa version des faits ; une image dépouillée, comme le disait Rivette, de tout « ornement »…Une image neutre, mais qui serait pourtant « vraie ».

Derrière ce trajet se cache une approche tautologique, Moll n’a pas besoin de poser de point de vue sur ce qu’il filme, puisque « établir une vérité » impliquerait précisément d’en croiser plusieurs. Le titre ne trompe pas sur la marchandise ; le film relève du dossier bien épluché. À cet égard, la visite de l’Hôtel Prince de Galles, un cinq étoiles donnant sur une rue parallèle aux Champs-Élysées, propose une illustration parfaite de ce que serait Dossier 137, à savoir un réseau impeccablement organisé, reposant sur des tableaux Excel et des agendas consciencieusement remplis. Sa conclusion n’échappe toutefois pas aux écueils d’une dissertation scolairement virtuose. Dans l’épilogue, un dialogue déontologique se noue entre Stéphanie et sa supérieure hiérarchique, qui éprouvent ensemble les différentes approches théoriques que soulève ce cas d’étude. Un correcteur attentif, qui ne se laisserait pas griser par le brio du bon élève, pourrait souligner que la conclusion de la démonstration enchaîne davantage les questions ouvertes qu’elle n’entend apporter des réponses. Ce qui ne signifie pas que le film soit indifféremment pro ou antipolicier bien au contraire, il s’achève par la dénonciation sans ambivalence de la faute commise. Pour autant, il entretient l’idée naïve qu’il suffit d’aller à droite et à gauche, du côté de la famille et de celui des flics, pour ménager une réelle complexité l’impossibilité d’une résolution franche faisant partie du protocole. Que tire en définitive le film de cet entrelacs ? L’illusion d’une vérité née des noces de la raison et d’un minimum de passion ; un éloge de la complexité découlant du retranchement pondéré de la subjectivité. La mise en scène n’est pas ici le vecteur d’un regard, mais l’instrument de son évidement.

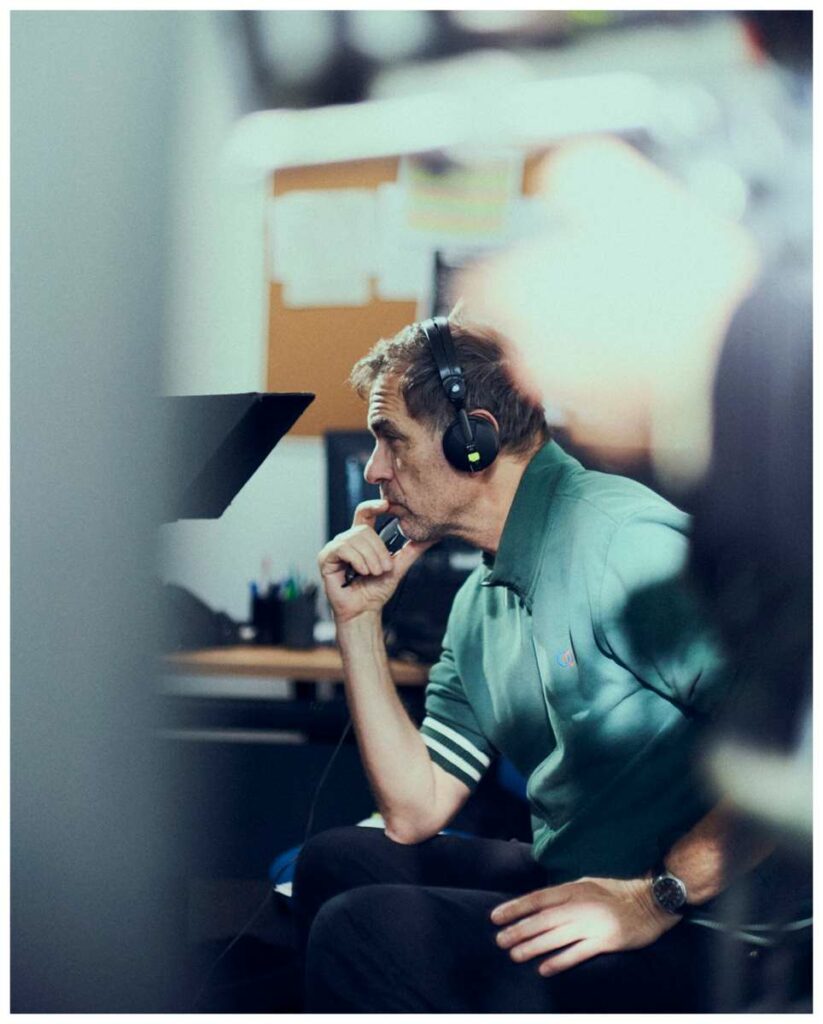

ENTRETIEN AVEC DOMINIL MOLL

Le pouvoir est presque devenu otage des syndicats policiers les plus droitiers…

Par Joséphine Leroy

Beaucoup de spectateurs ont rapproché Dossier 137 de La Nuit du 12, votre précédent film, qui témoignait déjà de votre intérêt pour le milieu policier et ses dynamiques internes. Qu’est-ce qui vous a donné envie de replonger dans cet univers ? C’est vrai que dans mes films précédents, même s’il y avait des crimes, la police restait hors champ. La Nuit du 12 [sur un policier de la police judiciaire de Grenoble, qui enquête sur un féminicide, ndlr] a été la première fois où elle était très présente. Ce qui m’a intéressé, c’est le livre de Pauline Guéna, qui avait passé un an en immersion à la PJ de Versailles. Elle y racontait toute la procédure dans le détail, y compris ce qu’on ne montre jamais parce qu’on imagine que c’est ennuyeux comme taper des procès-verbaux, gérer la paperasse…C’est justement ce qui m’intéressait, cette lourdeur administrative et ce qu’elle dit du quotidien des enquêteurs. Ça m’a donné envie de poursuivre cette exploration.

Pourquoi avoir choisi de situer votre film au sein de l’IGPN, souvent perçu comme à la fois juge et partie ? L’IGPN m’intriguait depuis longtemps, c’est un service sur lequel on ne sait presque rien, décrié à la fois par les policiers qui n’aiment pas qu’on enquête sur eux et par une partie du public, qui estime qu’ils ne font pas leur travail. L’idée d’un personnage d’enquêtrice dans cette position inconfortable, critiquée de toutes parts, me plaisait. J’ai eu la chance de pouvoir faire une immersion d’une semaine à l’IGPN, à la délégation parisienne. Sans cela, je n’aurais pas pu faire le film. J’avais besoin de voir comment les auditions sont menées, d’échanger avec les enquêteurs, de comprendre leurs difficultés, leurs motivations. C’était extrêmement précieux.

Qu’est-ce qui vous a interpellé lors de cette phase d’immersion ? D’abord, le nombre de femmes. Les horaires y sont plus réguliers que dans d’autres services, ce qui attire plus de policières, souvent encore chargées des tâches familiales. Et surtout, le fait que personne ne va à l’IGPN par vocation mais on y arrive par opportunité, souvent pour fuir un autre service. Beaucoup pensent n’y rester qu’un an, car ils y sont très mal vus par leurs collègues. Il y a deux grands types d’enquêtes, celles pour corruption où ils n’ont aucun état d’âme et celles liées au maintien de l’ordre, plus complexes. Les enquêteurs se mettent facilement à la place des policiers mis en cause car ils savent dans quelles situations impossibles on les met, avec des armes comme les LBD ou les grenades de désencerclement. Ils distinguent les policiers vraiment violents, qui ne devraient pas exercer, de ceux qui commettent un geste stupide dans un moment d’exaspération.

Comment rendre cinégénique un univers aussi technique, administratif, procédurier ? C’était le défi. J’ai trouvé ce langage administratif très particulier intéressant avec les PV, les réquisitions…J’ai voulu le mettre en avant, notamment par la voix off, et travailler sur le rythme. Ce langage devient presque poétique à force de technicité. Beaucoup de gens ont d’ailleurs une vraie curiosité pour ces institutions opaques comme l’IGPN. Ensuite, tout passe par l’écriture et le montage : construire une intrigue policière, avec une tension, des rebondissements, tout en glissant des éléments sur le fonctionnement interne.

C’est la première fois que vous utilisez autant de régimes d’images différents. Comment avez-vous pensé cette hybridation formelle ? Pendant mon immersion, j’ai constaté à quel point l’image était centrale dans les enquêtes, surtout celles liées au maintien de l’ordre. Les enquêteurs récupèrent des vidéos partout…Des caméras de surveillance, des distributeurs bancaires, des smartphones, des journalistes…Ils passent beaucoup de temps à les visionner et à les interpréter. Et une image n’est pas forcément objective, elle peut être floue, cadrée de loin, sujette à interprétation. Avec Gilles Marchand coscénariste du film, on s’est dit que cette profusion d’images devait faire partie intégrante du film. Ces vidéos surveillance, téléphone, réseaux sociaux sont les pièces de l’enquête. Et même si, isolées, elles ne font pas cinéma, elles prennent une puissance réelle quand elles sont vues à travers le regard des enquêteurs.

Le film montre aussi comment, pendant la crise des « Gilets jaunes », un vocabulaire très guerrier a été utilisé. Comment comprenez-vous cela ? Les premiers à employer ce vocabulaire, ce sont les politiques. « Il faut sauver la République », « c’est l’insurrection »…Ces mots sont repris par la hiérarchie policière, puis par les policiers. Si on leur dit que la République est en danger, ils vont agir en conséquence. Cela alimente une logique d’affrontement plutôt que d’apaisement. Il y a évidemment eu des violences chez certains manifestants, mais pour moi, le problème est d’abord politique. Le pouvoir est presque devenu otage des syndicats policiers les plus droitiers, par peur d’être lâché. Cela conduit à toujours plus d’armement, à la présomption de légitime défense, et à une fracture croissante entre police et citoyens. Ce que je déplore, c’est qu’aucun responsable politique n’ait reconnu la souffrance des manifestants blessés. Il suffirait de dire « Oui, c’est arrivé, cela n’aurait pas dû arriver. » Cette absence de reconnaissance est terrible. Les « Gilets jaunes » se sentaient déjà invisibles, et le sont devenus doublement lorsqu’ils ont été blessés. J’espère, peut-être naïvement, que le film pourra faire bouger un peu les lignes et susciter cette reconnaissance.

Et vous, quel regard portiez-vous sur ce mouvement à l’époque ? Je dois avouer que je l’ai d’abord regardé de loin, avec méfiance, influencé par le discours médiatique. On parlait d’un mouvement populiste, violent, d’extrême droite. Et puis, peu à peu, j’ai compris que ce n’était pas que ça, il y avait une vraie demande de reconnaissance, une volonté de participer à la démocratie. Ce travail citoyen a été balayé.

Le personnage de Stéphanie est pris entre empathie pour les manifestants et loyauté envers une institution très corporatiste. Comment avez-vous donné corps à ce personnage avec Léa Drucker ? Le scénario était écrit avant que je propose le rôle à Léa, mais bien sûr, on a adapté certains dialogues en répétitions. Elle a rencontré deux enquêtrices de l’IGPN, avec qui elle a beaucoup échangé. Elle voulait comprendre les aspects techniques, mais aussi émotionnels…Comment gérer l’agacement face à un policier de mauvaise foi, ou l’émotion quand une mère vient porter plainte pour son fils blessé. Les enquêtrices disaient « Il ne faut rien montrer, et surtout ne pas se laisser envahir. » Ce n’est pas qu’elles n’ont pas d’émotions, mais elles les gardent à l’intérieur. C’était la ligne de conduite : que les émotions soient perceptibles sans être exprimées. Léa a fait ça avec une subtilité incroyable.

2018. Une vague jaune déferle sur la France. Les manifestants, gilets sur le dos, descendent dans la rue pour faire valoir leurs droits. D’abord viennent les chants, les slogans… puis un tout autre raz-de-marée emporte la foule : la violence. Les coups portés, les tirs de LBD sur les civils…Dans DOSSIER 137, présenté en compétition à Cannes, Dominik Moll s’attaque à un sujet brûlant : les violences policières. Plus précisément à l’après : un jeune homme a été grièvement blessé pendant une manifestation, non loin des Champs-Élysées. Son visage tuméfié gardera des séquelles à vie. Son cerveau aussi. C’est à Stéphanie (Léa Drucker), commissaire à l’IGPN, que revient l’enquête. Dominik Moll n’a pas peur d’appuyer là où ça fait mal. Dans La Nuit du 12, il évoquait un terrible féminicide. Cette fois, il s’en prend à un système entier. Censé incarner la justice, mais qui peine à la faire respecter dans ses propres rangs. Et sur cet échiquier, Stéphanie a le mauvais rôle. « J’enquête sur la police », explique-t-elle. Elle doit mettre le nez dans les affaires troubles de ses collègues, quitte à se mettre toute une profession à dos. Aux yeux de ses confrères, elle est celle qui vient semer la zizanie dans leur propre camp. Mais la fracture ne s’arrête pas là. En narrant la vie privée de son héroïne, Dominik Moll interroge aussi la perception actuelle de la police. Dans DOSSIER 137, il est question de cette confiance qui s’érode. D’une population qui craint voire méprise ses protecteurs. « Tu sais que tout le monde vous déteste ? », lui lance même son fils au moment du coucher. C’est dans ce climat hostile que Stéphanie tente de mener son enquête. Face à des collègues qui refusent de collaborer et à des témoins au regard méfiant. L’enquêtrice avance à tâtons, et l’on suit son cheminement avec nervosité.

Une enquête intense, qui nous frappe de plein fouet. Sa puissance tient aussi à un montage nerveux, mêlant images d’archives, interrogatoires, échanges de mails et scènes de vie. Une légèreté savamment dosée, mais plus que bienvenue. C’est sans doute là que DOSSIER 137 excelle : dans sa capacité à traiter un sujet grave sans jamais étouffer son spectateur. Léa Drucker est, comme toujours, remarquable. Si elle incarne une héroïne grave et méticuleuse, Dominik Moll lui offre aussi l’occasion de respirer dans des scènes du quotidien. La voir recueillir un chat errant, le laver dans l’évier de la cuisine ou dégommer toutes les quilles lors d’une soirée bowling insuffle une bouffée d’air dans cette atmosphère pesante. Et renforce l’attachement à la figure de l’enquêtrice, trop souvent sacrifiée dans les polars au profit de l’enquête. En replaçant son héroïne au cœur du récit, Dominik Moll dépasse la simple affaire de violences car il ausculte les failles d’un système à bout de souffle, où la quête de vérité se heurte à un mur de silence et de loyautés conflictuelles.