Vivian Kubrick est d’abord, aux yeux du public, la fille de Stanley le réalisateur. Mais elle aurait pu elle-même devenir une artiste. Elle avait les bases, entourage aurait pourvu au reste. A 17 ans, elle tourne un documentaire sur Shining, sous l’œil bienveillant et la protection de son père. A 24 ans, elle lui compose la musique de Full Metal Jacket. Et puis elle s’arrête, rompt avec lui. Et s’enterre dans l’Eglise de scientologie, cette Eglise qui a déjà avalé John Travolta ou Tom Cruise. Lors des dix dernières années, raconte Nicole La Porte dans The Daily Beast, quiconque interrogeait la demi-sœur ou la mère de Vivian Kubrick se voyait répondre qu’elle faisait «des trucs» à L.A. Les deux femmes ont décidé de ne plus être si économes de la vérité.

Comment la Scientologie a arraché la fille de Kubrick à sa famille, sa sœur et sa mère racontent…

A 50 ans, Vivian Kubrick a cessé toute communication avec sa famille il y a près de 10 ans,cette rupture fait partie du processus: s’éloigner de tous ceux qui émettent des critiques. La séparation s’est faite au moment de la finalisation d’Eyes Wide Shut. Vivian devait composer la musique et a annulé au dernier moment. Une grosse dispute l’a opposée à son père; il l’a suppliée de revenir, lui a écrit une très longue lettre, mais elle n’est jamais revenue. Pendant des années, la famille Kubrick a gardé secrète l’appartenance de Vivian à la secte, persuadée de pouvoir la récupérer. Mais Vivian n’a jamais cédé. Elle n’a pas cédé lors des suppliques de son père de les rejoindre en Angleterre, de quitter la Californie. Elle n’a pas même parlé à sa famille lors de l’enterrement de son père. Lors de celui de sa sœur, l’an dernier, elle n’a pas fait le déplacement. «Elles étaient pourtant inséparables étant petites», raconte sa demi-sœur. Dans une interview récente au Guardian, sa mère expliquait «Vivian est une personne formidable. Belle, très spirituelle, infiniment talentueuse. Elle savait chanter, danser, jouer la comédie, il n’y avait rien qu’elle ne sache pas faire. Nous nous disputions. Mais elle recevait énormément d’amour. Et maintenant je l’ai perdue. Vous savez quoi? Je gardais tout ça secret et j’espérais que ça se dissoudrait. Mais je n’ai plus aucun espoir. Et elle n’est plus là.»

Le génial cadreur de The Shining. par Marie-Noëlle Tranchant

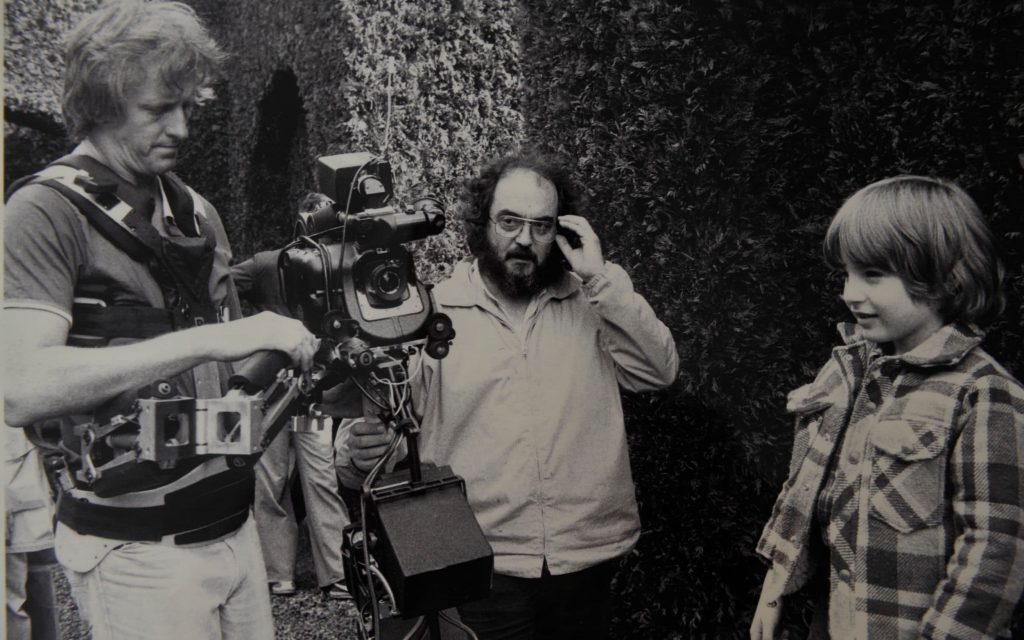

Garrett Brown, ou l’homme à la caméra. Le cinéma doit beaucoup à Garrett Brown car il a apporté la stabilité à l’image en mouvement. On connaît mieux le nom de son invention que le sien…La Steadicam (caméra stable) a transformé les prises de vue depuis 1976. Invité par la Cinémathèque française au festival du film restauré Toute la mémoire du monde, ce bienfaiteur du 7ème art a raconté comment il a créé ce bras sûr et agile qui porte la caméra. Cet Américain longiligne, au charme affable sous ses cheveux de neige est un artiste, avant d’être un technicien. Né en 1942, il est chanteur folk dans les années 60 « mais l’apparition des Beatles a mis fin à ma carrière », résume-t-il avec humour, puis écrivain mais il s’aperçoit vite qu’il ne peut vivre de sa plume. Attiré par le cinéma, il est engagé pour écrire et produire des films publicitaires, et c’est là qu’il commence à se poser des problèmes très concrets…

Ma caméra pesait 4 kg, et je devais la mettre sur une Dolly de 300 kg, absurdement lourde à manier. Sinon, il fallait utiliser la caméra portée, mais alors comment faire cesser les secousses, dues au fait que la main n’est pas assez forte ? Je n’avais pas de connaissance scientifique, mais je me suis enfermé seul dans un motel et j’ai réfléchi à partir du gimbal (cardan). Le point d’équilibre était situé à l’intérieur de la caméra, j’ai compris qu’il fallait le sortir pour isoler la caméra dans l’espace.

Mise au point en 1974, la Steadicam fait son apparition glorieuse dans le cinéma de fiction en 1976 avec trois films qui vaudront un oscar à Garrett Brown Rocky de John G. Avildsen, révèle Sylvester Stallone et la Steadicam, ensemble, sur le ring ou pour descendre l’escalier du musée de Philadelphie. Marathon Man de John Schlesinger et En route pour la gloire de Hal Ashby. Stanley Kubrick s’en empare formidablement dans Shining, avec Garrett Brown aux commandes pour suivre l’enfant dans les couloirs de l’hôtel ou dans le labyrinthe. De Palma et Scorsese ont suivi. La Steadicam est de presque tous les tournages, cinéma et télévision…Comme la Steadicam est étroite, contrairement à la Dolly, elle pouvait se glisser au milieu des acteurs comme un fantôme, et l’un des avantages est que les figurants ne regardaient plus la caméra. La prise de vue, est une sorte de musique visuelle. Avant la Steadicam, c’était une musique assez primitive, avec juste quelques notes. La Steadicam est une sorte d’instrument nouveau qui permet une musique beaucoup plus subtile et raffinée. On peut faire des mouvements qui correspondent à la sensibilité. La technique entraîne l’art, c’est une spirale merveilleuse. conclut l’heureux inventeur qui a depuis apporté des variations à son instrument, pour filmer avec la même aisance dans les airs (skycam) ou sous les eaux (divecam).

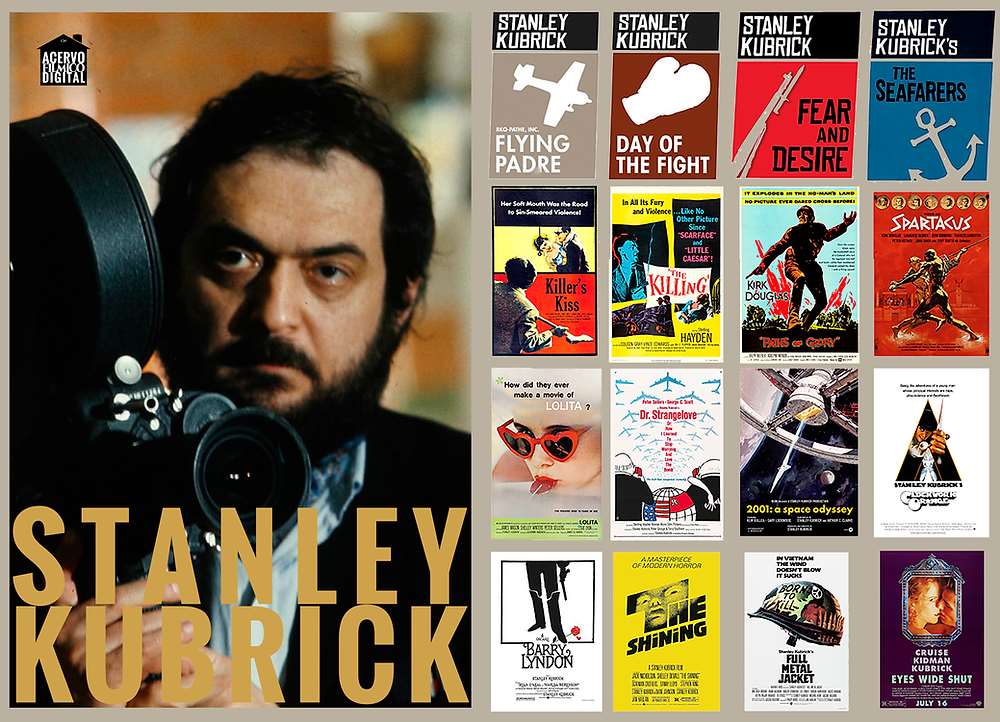

Stanley Kubrick. Le grand atelier… par Frédéric Bonnaud

Afin de décrypter les fameuses méthodes de travail de Stanley Kubrick, de démêler légendes et réalité, effectuer une percée dans le système Kubrick pour dessiner un portrait éclaté du génie en artisan à l’ancienne, pédagogue inlassable à la méticulosité plus empirique que glacée, grand communicateur curieux de tout. Rencontre avec un rouage essentiel du mythique « système Kubrick ».

Leon Vitali 1948-2022. Il fait partie du premier cercle des assistants, tout dévoués à leur grand homme, rompus à ses méthodes, prêts à satisfaire et même à anticiper ses demandes les plus extravagantes. Enfermé dans une salle de projection d’un laboratoire de la banlieue de Londres pour vérifier inlassablement la qualité de toutes les copies d’exploitation pour l’Europe, les versions doublées comme les versions sous-titrées, Vitali a les traits tirés de l’héritier en maniaquerie qui accomplit une tâche répétitive avec tout le soin nécessaire. Son temps est donc compté mais il nous le fera sentir le moins possible, avec une courtoisie toute british. Comme Brian Cook, Vitali travaille avec Kubrick depuis Barry Lyndon. Mais lui a commencé comme acteur, il était l’interprète de lord Bullingdon adolescent, celui qui traitait Barry comme un usurpateur infidèle et avide, avant de le blesser à la jambe lors du duel final dans le pigeonnier…J’avais suivi les cours d’une école d’art dramatique à Londres pendant deux ans et demi. J’en suis sorti en 1972. Je n’avais travaillé comme acteur professionnel que pendant deux ans et demi avant le rôle dans Barry Lyndon. Surtout de la télévision, un peu de théâtre et seule- ment deux films. Je n’étais donc pas l’acteur le plus professionnel du casting. Repéré par Kubrick grâce à des photos envoyées par son agent, Vitali reçoit quelques pages du scénario avant d’être convoqué à un essai en vidéo. Il est retenu pour le rôle, sans avoir jamais rencontré Kubrick…Je l’ai vu pour la première fois dans le hall de l’hôtel, le soir de mon arrivée sur le tournage. J’ai senti une tape sur l’épaule et me suis retourné, c’était Stanley. C’était très étrange parce qu’il n’était pas comme je l’imaginais. Il avait une voix douce.

Sur ce tournage déjà très long, il va commencer par rester deux mois et demi sans travailler. Moins pressé qu’Harvey Keitel sur Eyes wide shut, qui finira par quitter le plateau sans même avoir commencé à tourner, appelé par d’autres projets, Vitali en profite pour s’intéresser à la technique et bombarde Kubrick de questions. Celui-ci ne tarde pas à s’attacher à ce jeune homme curieux de tout et qui connaît son texte « au rasoir », même s’il sait qu’il ne tournera pas le lendemain…Comme je suis resté très longtemps sur place, j’ai commencé à beaucoup m’intéresser à la technique. Je posais des questions sur les fameux objectifs Zeiss avec une ouverture de 0,7 F, qui permettaient les éclairages à la bougie. A chaque fois que je lui posais une question, il me donnait beaucoup d’explications et ça ne le gênait jamais que je sois présent sur le plateau, même quand je ne tournais pas, ce qui était un privilège très rare. Ce que j’adorais, c’était qu’il fasse beaucoup de prises. Pour moi, c’était une grande chance de pouvoir tenter quelque chose de différent à chaque fois, de pouvoir s’améliorer. Mais il ne vous disait jamais comment faire. J’ai appris avec lui à me recharger avant une prise pour tout donner quand j’entendais « Action ! ».

Après Barry Lyndon, Vitali part vivre à Stockholm. Au moment de la préparation de Shining, Kubrick se souvient de lui et lui assigne une tâche bien précise…En 1976, j’ai reçu un livre par la poste, avec juste une petite note disant « Lis ça. Stanley. » C’était Shining. Il m’a appelé deux jours après. La première chose qu’il m’a dite n’était pas « Bonjour, Leon » ou « Bonjour, c’est Stanley », mais « Est-ce que tu l’as lu ? » J’ai répondu « Oui. » Je l’avais lu d’une traite. Il m’a alors proposé de travailler sur le projet, me demandant si je voulais aller en Amérique pour trouver le petit garçon du film.

Parce que sur Barry Lyndon, lors de la scène du concert et des chaussures trop grandes, quand mon personnage interrompt la musique en tenant le petit garçon par la main, le petit garçon était très distrait, il n’arrivait pas à se concentrer. Les gens le pressaient, lui demandaient de faire un effort. Et moi, je l’ai juste pris par les épaules et lui ai simplement dit « Concentre-toi. » Et Stanley a dit « Laissez faire Leon, il a trouvé le truc. » Il avait dû garder ça à l’esprit et y a repensé quand il s’est demandé comment il allait trouver le petit garçon pour Shining. En Amérique, nous avons vu quelque chose comme quatre mille enfants pour le rôle. On discutait une dizaine de minutes avec chacun et on faisait un Polaroid. Et ensuite, je rappelais tous ceux qui me semblaient convenir, et je travaillais avec eux en improvisant pendant dix, vingt minutes. C’est comme ça que nous avons fait la sélection. Le fait que je sois moi-même acteur et que je sache communiquer avec eux devait sembler très utile à Stanley. Et quand nous avons trouvé le garçon, Danny Loyd, Stanley m’a demandé de travailler avec lui pendant le tournage.

Coach de Danny Loyd et répétiteur pour tous les comédiens pendant les 15 mois de tournage de Shining, Vitali se souvient que Kubrick s’enfermait seul avec Jack Nicholson pour travailler et recueillir ses suggestions et dément que Nicholson ait eu des problèmes de mémorisation. Il confirme que Kubrick détestait par-dessus tout les acteurs qui arrivent sans savoir leur texte à la perfection…Les acteurs ne doivent pas avoir à réfléchir à leur texte. Le dialogue doit devenir une seconde nature. Mais il était très ouvert aux changements et aux idées. Il travaillait à la manière d’un metteur en scène de théâtre et lu tout Stanislavski. Mon apprentissage de la comédie avait été très inspiré de Stanislavski, le naturalisme plutôt que le réalisme. Stanley s’intéressait beaucoup à ça. Il était fasciné par le jeu d’acteur.

Shining enfin achevé, Vitali retourne à Stockholm et accepte tout ce qu’on lui propose dans le cinéma, même les plus petits jobs, bref, il galère. Mais il reste en contact téléphonique avec Kubrick….Quand j’ai entendu dire qu’il préparait Full metal jacket, je me trouvais en Angleterre au chevet de ma mère mourante. Je l’ai appelé, il m’a parlé de son nouveau film. Je lui ai demandé « Pourrais-je y participer ? », « Bien sûr que oui, m’a-t-il répondu, à condition que tu restes ici entre huit mois et un an. » Il m’a recontacté à peu près deux mois plus tard. Je devais visionner environ 4 000 cassettes d’auditions d’acteurs. On avait fait une campagne dans la presse de tous les Etats-Unis. La réponse avait été incroyable. Il y avait une pièce entière remplie de cassettes. J’ai failli mourir quand j’ai vu ça ! Certaines cassettes étaient envoyées par des agents et il y avait dix, quinze acteurs par cassette. Ça a pris des siècles…Quand j’en trouvais qui me semblaient convenir, je les montrais à Stanley. Val Kilmer avait envoyé une cassette absolument fantastique. Il disait un monologue tiré du livre, Short timers. Mais Stanley avait déjà engagé Matthew Modine. Nous avons cherché désespérément un rôle pour Val Kilmer, mais on n’arrivait pas à équilibrer le casting avec lui. » Pour Kubrick, le casting fonctionnait comme une partition, pas question d’introduire un instrument dissonant dans l’ensemble. Et que faisait-il de ces milliers de cassettes ? « Il enregistrait des émissions de sport, des matchs de foot. Stanley adorait regarder à la télé les retransmissions sportives.

De Full metal jacket, le monde entier a retenu l’extraordinaire composition de Lee Ermey en sergent-instructeur qui hurle sur ses marines des insultes ordurières et très imagées. Vrai instructeur de Parris Island, ancien du Vietnam, Ermey avait été repéré par Vitali dans un précédent « Viet-movie », où il avait un tout petit rôle…Quand on a cherché des figurants, on a travaillé avec ce qu’on appelle l’armée territoriale. Ce sont en quelque sorte des soldats du dimanche. Mais des gens bien entraînés. Nous avons mis une annonce pour en recruter et nous avons eu des centaines de réponses. Et au lieu de les mettre devant une caméra et de leur demander leur nom comme dans un casting classique, j’ai eu l’idée de les faire aligner en groupe comme ça aurait été le cas s’ils étaient vraiment arrivés à Parris Island. Et Lee Ermey a fait son numéro. Comme ça, on a trié ceux dont Lee Ermey pensait qu’ils conviendraient comme recrues de Parris Island. J’étais là avec une caméra vidéo et tout ce qu’on voyait, c’était des images bougées, parce que son dialogue était à mourir de rire. Exactement comme dans le film. On avait déjà trouvé un acteur pour le rôle qui avait été aussi marine. Lee Ermey n’était que notre troisième choix. Mais il était si parfait ! Stanley a pris toutes les bandes vidéo avec Lee Ermey, il y en avait des heures et des heures, et nous avons noté tous ses dialogues, les chansons, etc. Et Stanley a écrit le dialogue à partir de ces auditions. L’aspect documentaire de Full metal jacket doit donc beaucoup à Vitali et Ermey. Le rôle de celui-ci était devenu si essentiel que Kubrick dut se résoudre à interrompre le tournage pendant de longs mois pour attendre qu’il se remette d’un accident de voiture…Pendant ce temps d’interruption, Stanley m’a mis au travail dans la salle de montage pour travailler à la synchro des rushes. Je me suis de plus en plus investi dans divers domaines. Nous avons fait tous les bruitages. Il n’y avait que moi et un ingénieur du son pour faire les bruits de pas. Avec Stanley, il fallait apprendre tout le temps des choses nouvelles. Il commençait en vous disant comment vous y prendre mais après des jours, des mois à faire la même chose, on s’adapte et on trouve sa propre méthode. Seul le résultat lui importait.

Acteur guère demandé, puis répétiteur, puis directeur de casting avant de devenir bruiteur et superviseur technique en chef, le trajet de Leon Vitali est un parfait exemple de la méthode Kubrick, basée à la fois sur la méfiance envers les « étrangers » et la totale confiance en une poignée de collaborateurs dont il élargissait sans cesse les domaines de compétence. Kubrick n’aimait pas la nouveauté et quand il « tenait » quelqu’un qui lui donnait toute satisfaction, il ne le lâchait plus, quitte à lui confier des responsabilités toujours plus grandes, sur le principe de l’atelier de l’artisan. Ce côté artisanal, évidemment plus proche de la souplesse d’une petite structure secrète que du modèle industriel hollywoodien, n’allait pas sans ses cafouillages et errements burlesques, loin du mythe de l’organisation froide et sans faille. Vitali nous confirmera à demi-mot la rumeur selon laquelle le casting sur photos des mannequins pour la cérémonie-partouze d’Eyes wide shut avait tourné au gigantesque gag quand Kubrick et ses fidèles lieutenants s’étaient aperçus que les photos et les numéros de téléphone avaient été mélangés, et que plus personne ne savait à qui appartenaient les fesses ou les seins que Stanley avait choisis si méticuleusement. Pour s’en sortir, il a fallu tout reprendre du début. Contrairement à sa légende, Kubrick n’était pas un modèle d’ordre, et sa table de travail ressemblait plus à un amas inextricable de papiers qu’à la surface nette et rationnellement rangée du général avant la bataille. Grand cinéaste du dérèglement des organisations humaines, Kubrick savait aussi introduire le grain de sable dans son patient travail de préparation. Mais la légende a aussi ses vérifications concrètes. Par exemple, il suffit que notre magnétophone donne des signes de faiblesse pour que Vitali envoie un collaborateur chercher des piles neuves, Dieu seul sait où. Dix minutes après, les piles sont là « Stanley vous aurait tué si vous lui aviez fait un coup pareil… »

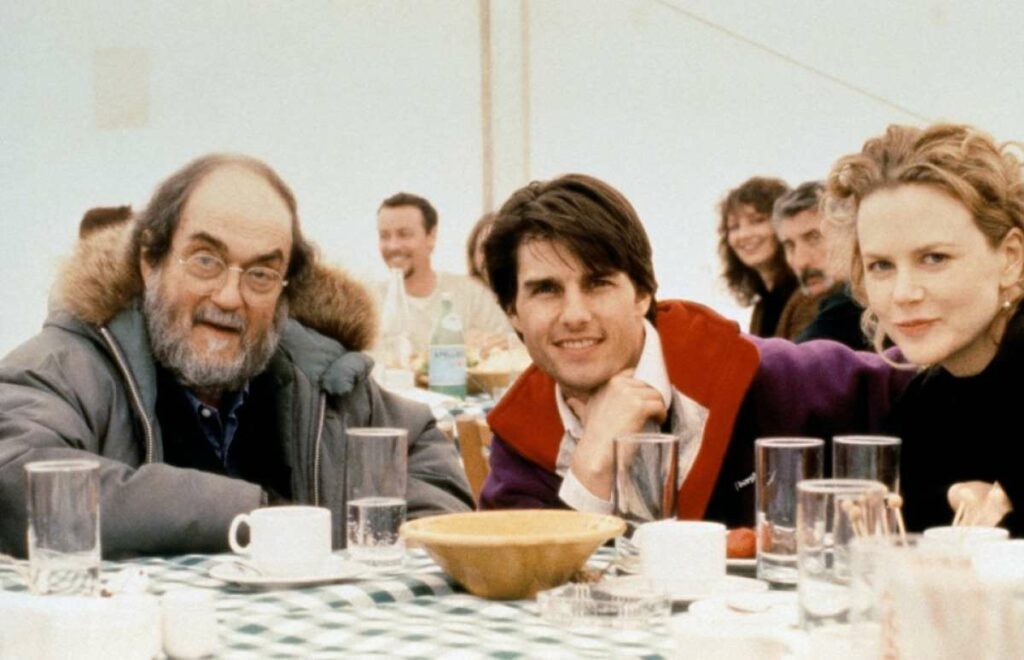

Il y a beaucoup de mythes à propos de Stanley. Il sortait, il allait au théâtre, comme quand il est allé voir Nicole Kidman dans The Blue room, la pièce tirée de Schnitzler. Parfois, il allait faire ses courses lui-même. Mais c’est vrai qu’il aimait par-dessus tout rester chez lui. Stanley était casanier, voilà tout. Mais on ne peut pas faire du cinéma si on est un ermite. On doit être en contact avec des milliers de gens, et c’était le cas de Stanley. Autre mythe qui s’effondre, le gigantisme des équipes…Quand on a commencé à tourner, Nicole Kidman a dit qu’on avait une équipe de film d’étudiant. C’était une très petite équipe. C’était sa manière à lui de garder le contrôle. Il ne fallait pas que les choses aient une telle magnitude qu’il ne sache pas ce qui se passait. En revanche, c’est vrai qu’il faisait énormément de prises. Et il les tirait toutes. Au montage, il regardait tout, chaque prise une par une. La première semaine, il n’a pas demandé de tout tirer, et puis ensuite, il est revenu à ses habitudes. C’était plus sûr ainsi. »

Informé du projet Eyes wide shut il y a quatre ans, Vitali savait que Kubrick portait ce film depuis près de trente ans, que le réaliser enfin atténuait la déception d’avoir dû abandonner le projet sur la Seconde Guerre mondiale pour cause de concurrence spielbergienne avec La Liste de Schindler. Quant à A.I. (Artificial Intelligence), Vitali confirme que Kubrick le considérait comme prêt à être tourné juste après Eyes wide shut, rassuré par l’évolution des effets numériques depuis qu’il avait vu Jurassic Park…Je n’aurais jamais pensé qu’il allait faire de cette nouvelle de Schnitzler quelque chose d’aussi imposant. En fait, pour vous montrer à quel point j’étais idiot, après avoir lu l’histoire, je lui ai dit que je pensais que ça ferait un très joli film, mais un petit film pour un cinéaste débutant, sans beaucoup d’argent. Il m’a regardé et m’a dit « Tu ne vois pas les choses en grand. » Il avait déjà son idée. Mais il ne m’a jamais expliqué ce qu’il pensait de l’histoire. Pressé de questions sur le remplacement d’Harvey Keitel par Sydney Pollack, puis celui de Jennifer Jason Leigh par Marie Richardson…Il a tourné la scène, il l’a visionnée plus tard et il a compris qu’il voulait la retourner d’une manière tout à fait différente. Si elle avait été libre, c’est elle qui aurait retourné la scène. Stanley ne changeait pas d’acteur à la légère, Vitali se contente de confirmer les versions connues. Comme il affirme que le film était bien terminé le 7 mars, quelques détails de mixage mis à part, et que c’est Kubrick lui-même qui avait prévu le système des caches numériques pour calmer les ardeurs d’interdiction aux moins de 17 ans de la toute-puissante MPAA. Avant de laisser Leon Vitali à ses copies et à son destin indécis de fervent apprenti tout à coup privé de Maître, on lui demande comment le cinéaste Kubrick supportait sa légende de docteur Mabuse du cinéma mondial…Il était bien obligé de lire des choses ici et là. On s’en amusait beaucoup ensemble. « Ah, je suis un vrai mystère ! », disait-il, ou bien « Ça va leur donner à penser ! » Il était très ironique sur tout ça. Ce n’était pas le genre à se gargariser de toute cette publicité. C’était un homme très simple. Si l’on regarde le dernier film, sa simplicité…Ce ne sont que des gens qui parlent. Et il n’y a rien de plus compliqué que cela. »

Dans Eyes wide shut, Leon Vitali joue le rôle masqué et capé d’un rouge pontifical du « maître de cérémonie » qui expulse Tom Cruise de la « partouze ». Ce rôle lui va comme un gant, comme une cape, c’était le sien dans le « système Kubrick ». « C’était son idée. Pour moi, c’était presque une récréation. » Stanley Kubrick avait aussi de l’humour.

Jan Harlan, producteur et beau-frère

Jan Harlan est un très distingué et très courtois homme d’affaires suisse. Frère de Christiane Harlan, et donc beau-frère de Kubrick, Jan Harlan avait de florissantes affaires et une vie agréable entre Zurich, Vienne et New York. Il s’entendait bien avec son beau-frère et venait souvent visiter la famille Kubrick, d’abord à New York puis à Londres. Spécialiste financier, il n’avait rien à voir avec le cinéma…En 1970, quand je vivais à Zurich, il m’a appelé en me disant « J’ai un grand projet qui pourrait t’intéresser. » C’était son Napoléon. Il devait être tourné en Roumanie parce qu’il avait obtenu 5 000 cavaliers de l’armée roumaine. Et comme je parlais un peu français et bien sûr allemand, langues plus parlées en Roumanie que l’anglais, et à cause de mon métier et de mon habitude à négocier avec des gouvernements, il m’a proposé de travailler pour lui. Mais ça ne s’est pas fait, à cause de l’échec complet de la coproduction italo-soviéto-américaine de Dino de Laurentiis et Sergueï Bondartchouk, Waterloo. Nos financiers de United Artists et MGM se désistèrent. Stanley était un grand expert en Napoléon. Il avait une immense bibliothèque sur le sujet. Il était fasciné par le personnage, qui était si talentueux, qui avait si bien réussi et qui avait fait des erreurs de jugement à la fin, au moment crucial. J’ai quand même décidé de rester en Angleterre et d’apprendre le métier avec lui, ce qui a pris plusieurs années. J’étais juste assistant de production sur Orange mécanique. Je n’avais aucune vraie responsabilité, mais je m’intéressais à plein de domaines, structurels, fiscaux, assurances, etc. A partir de Barry Lyndon, je suis devenu producteur exécutif. Je faisais toutes les négociations et les accords financiers. C’est ce que je faisais avant dans le domaine des affaires. Le projet d’adapter la nouvelle de Schnitzler remonte à 1968-69. On a acheté les droits en 1970-71. Stanley avait lu cette nouvelle dans une édition américaine de 1932, intitulée Viennese novelettes. Et la nouvelle s’appelait Rhapsody. Il m’avait demandé de la lui retraduire pour qu’il compare les traductions. Et puis il a trouvé que c’était trop compliqué, trop sérieux pour lui à cette époque, et il l’a mise de côté. Il n’était pas non plus très sûr de la fin. Il a repris le projet à l’époque de Shining. Il a eu une idée qui l’emballait, il voulait faire le film avec Woody Allen, en docteur juif de New York. Entre-temps, j’ai été contacté par plusieurs personnes qui voulaient racheter les droits, mais Kubrick refusait de les vendre. »

Jan Harlan ne se conduit pas en gardien du temple et se refuse à manier la langue de bois. Il a surtout à cœur de couper court aux rumeurs. De ce point de vue, son « ennemi » s’appelle Frederic Raphael, le scénariste du film qui s’est dépêché de publier un livre relatant son expérience, juste après la mort de Kubrick…Il a écrit un livre détestable. Il a abusé de la confiance de Kubrick d’une manière honteuse. Il est allé chez lui, ce dont très peu de gens peuvent se vanter. C’est un très bon écrivain et il a certainement participé de manière importante au scénario d’Eyes wide shut. Il n’aime pas Kubrick, d’accord. Nous sommes dans un pays libre. Il cite aussi Kubrick disant que presque tout ce qu’avait fait Hitler était juste. Quand quelqu’un écrit des choses pareilles, on a envie de lui demander « Eh, d’où ça vient tout ça ? Ce qui exaspère visiblement le plus Jan Harlan, c’est que Raphael fasse dire à Kubrick du mal de Spielberg et de La Liste de Schindler. Démenti sincère d’une affabulation d’écrivain ou solidarité bien comprise d’homme d’affaires avec l’homme le plus puissant de la planète Cinéma ? Il nous confirme pourtant que c’est bien à cause du film de Spielberg que Kubrick a abandonné définitivement le projet Aryan papers…On a dépensé beaucoup d’argent pour ce projet. On avait eu la permission du musée des Trams de Brno, en Moravie, de faire sortir les trams dans la ville, et de fermer le centre de la ville pendant un week-end pour le redécorer avec des drapeaux nazis. Il y avait aussi un casting de fait, avec l’actrice hollandaise Johanna Ter Steege dans le rôle principal. Kubrick la voulait elle et personne d’autre. Ceci pour démentir les rumeurs lancinantes autour de Julia Roberts, Uma Thurman ou Jodie Foster. Une comédienne aurait donc pu se vanter d’avoir tourné avec Kubrick et…Philippe Garrel !…Mais Stanley aimait beaucoup La Liste de Schindler et Steven Spielberg. Ils se parlaient souvent au téléphone. Kubrick disait même que le meilleur réalisateur pour réaliser Artificial Intelligence serait Spielberg, pas lui. On avait aussi beaucoup avancé sur ce projet en préproduction. Nous avions 600 dessins préparatoires. C’est une belle histoire, un vrai conte de fées situé dans le futur, dans un New York englouti. Il y a une politique de contrôle des naissances très stricte. On ne peut pas avoir d’enfant si on n’a pas une autorisation du gouvernement. Il y a donc un gros marché d’enfants artificiels. Des enfants robots…Je ne veux pas vous en dire plus. Je pense que ça sera tourné un jour… »

Proche d’entre les proches, Harlan explique bien comment le côté reclus volontaire de Kubrick s’accompagnait d’une frénésie de moyens de communication. Cet homme qui détestait tellement quitter sa maison voulait tout le temps être en contact avec le monde entier…Il ne voyageait jamais et se servait beaucoup du téléphone, du télex, puis du fax, puis du Net. Il a eu la toute première génération du Net. Comme il avait le premier fax que j’ai vu, un objet énorme qui coûtait une fortune et ne marchait pas très bien. Je lui ai demandé ce qu’il voulait en faire. « Oh, Warner Brothers à Burbank en ont un aussi. Je peux leur envoyer des fax. » « Et alors ? La belle affaire ! » « Tu verras, un jour, beaucoup de sociétés en auront un. »

Quand on signale à Jan Harlan qu’on retrouve beaucoup d’Harlan au générique d’Eyes wide shut, il admet que Kubrick aimait certes s’entourer de proches, mais seulement s’il pouvait utiliser leurs compétences professionnelles, plus par esprit pratique et facilité à faire confiance à des membres de sa famille que par favoritisme éhonté. C’est ainsi que Christiane a naturellement peint les tableaux du dernier film de son mari, avec la collaboration de Katharina Hobbs, sa propre fille née d’un premier lit. « Et mon fils aîné, qui est photographe de théâtre, a fait des repérages en Angleterre pour le film. Comme Stanley aimait bien Manuel, qu’il connaît depuis qu’il est né, il lui a demandé de participer au tournage comme photographe de plateau. Mon autre fils n’a rien à voir avec le cinéma. C’est un pianiste classique. Quand Stanley a trouvé ce morceau de Ligeti pour Eyes wide shut, il a demandé à Dominic de l’enregistrer, mais un peu plus lentement que sur le seul enregistrement disponible sur le marché. C’est à ce propos que j’ai eu ma dernière conversation avec Stanley, le 6 mars j’étais à Los Angeles et l’une des choses dont nous avons parlé était la musique de Ligeti. « Qui va l’enregistrer ? » Il ne voulait pas un ingénieur du son de cinéma, mais un ingénieur du son spécialisé en musique classique. Il voulait une salle d’enregistrement avec une bonne acoustique naturelle. »

Mais est-ce que la légendaire minutie kubrickienne et ses tournages interminables ne donnaient pas des migraines au producteur Jan Harlan ? Après plus d’un an de tournage, n’y avait-il pas de quoi être un peu inquiet ?…Il y avait peu de gens sur le tournage. Et nous dépensions en une semaine ce que d’autres films dépensent en un jour. Alors on pouvait se le permettre. Il aimait prendre son temps, même s’il préférait de beaucoup la préparation et le montage au tournage proprement dit. A propos de la durée prévisible du tournage, il était merveilleusement optimiste. Je lui ai dit « Prévoyons 24 semaines de tournage. » Il m’a répondu « 24 semaines, tu es fou ! C’est l’histoire de deux personnes qui se parlent entre elles. » Il voulait 16 semaines. On s’est finalement mis d’accord pour 18 semaines. Mais il y croyait. Il pensait vraiment le faire en 16 semaines. Il s’est trompé, mais qu’est-ce que ça peut faire ? Personne ne s’est jamais inquiété. Warner n’a pas donné un coup de fil pour savoir ce qui se passait. Il n’y a eu aucune interférence. Au début, il ne voulait pas construire New York en studio fermé. Mais il ne voulait pas aller à New York non plus. On devait le faire dans l’est de Londres. Il disait que comme il avait reconstitué le Vietnam à l’est de Londres, ça ne devait pas poser de problèmes. Mais c’était impossible de reconstituer New York à Londres. Alors nous avons décidé d’utiliser des décors.

Reste les deux sujets qui risquent de fâcher, le degré d’achèvement du film à la mort de Kubrick et le problème des caches numériques sur le marché américain. Il se murmure que Kubrick n’avait pas prévu ce problème de censure et que la décision d’incruster numériquement des personnages de dos pour dissimuler quelques ébats coupables revient au seul Harlan, désireux avant tout de sauver la carrière commerciale du film aux Etats-Unis et de ne pas froisser la Warner…Quand Stanley est mort, il restait à faire le mixage et l’enregistrement d’une partie de la musique. Mais tous les morceaux avaient déjà été choisis. Ensuite, il y a eu toutes ces négociations stupides en Amérique avec la commission de censure. Stanley avait sous-estimé cet aspect. »

Ses films incarnent le XXe siècle.

par Jonathan Wingfield

C’est dans son manoir anglais de Saint Albans que le réalisateur américain Stanley Kubrick a pensé et élaboré son œuvre. Jan Harlan, son ami et producteur exécutif, y a gardé intacts son bureau, ses archives et ses souvenirs. retour sur sa rencontre inoubliable avec le complice du cinéaste culte, à la fois beau-frère, bras droit et confident. Auteur de treize longs Metrages en 47 ans 1952-1999, réalisés durant la seconde moitié du XXe siècle, Stanley Kubrick a engendré une œuvre dont l’influence résonne encore dans le cinéma, bien sûr, mais aussi dans la culture contemporaine…Du costume à la musique en passant par le design, la photographie, l’architecture, le théâtre et la littérature. L’homme, a souvent été dépeint comme une énigme, voire, vers la fin de sa vie, comme un ermite. À la fin des années 1960, il quitte son Amérique natale pour acheter un manoir avec un parc de quatre-vingt-dix hectares en pleine campagne anglaise, près de la ville de Saint Albans. Entouré de sa femme, Christiane, de leurs trois filles, de dizaines de chats et de chiens, il quitte rarement son nid. L’excellence du 7e art n’hésite pas à faire le déplacement pour le rejoindre autour de son immense table de cuisine. Les apparitions publiques du cinéaste se font d’ailleurs si rares que pendant quelque temps, dans les années 1990, un certain Alan Conway se fait passer pour lui. Dans les dîners en ville, les convives, dont notamment de grands noms du cinéma, dupés, se sont ainsi imaginé qu’ils allaient prochainement collaborer avec le maître. Il y a eu cependant un homme pour qui la présence de Stanley Kubrick a été on ne peut plus réelle, Jan Harlan, à la fois beau-frère, ami de longue date, confident, bras droit, sur tous ses projets dès la fin des années 60 et producteur exécutif à partir de 1975.

Le Zeiss Planar 50 mm F0,7 a été rendu célèbre par Stanley Kubrick qui l’utilisa pour Barry Lyndon. Son producteur exécutif, Jan Harlan, l’a prêté au Musée de l’Optique de Zeiss. L’un des rares objectifs cinéma Zeiss Planar 50 mm F0,7 que Stanley Kubrick a utilisé pour ses prises de vues intérieures légendaires sans lumière artificielle est présenté dans une exposition spéciale au Musée de l’Optique de Zeiss. L’objectif cinéma le plus rapide de l’histoire appartient à la succession de Stanley Kubrick. Jan Harlan, le producteur exécutif de Kubrick, qui a joué un rôle déterminant dans la création de tous les films de Kubrick, l’a personnellement prêté au musée. L’objectif a maintenant exactement 50 ans. Seulement dix d’entre eux ont été produits, dont six pour la NASA.

Comment Stanley Kubrick est-il entré dans votre vie ? Quand j’ai commencé à travailler avec Stanley, je le connaissais déjà bien, il était le mari de ma sœur, nous avions des rapports amicaux, nous discutions beaucoup et nos enfants jouaient ensemble. En 1969, il m’a proposé de partir en Roumanie pendant un an pour travailler sur Napoléon, le film qu’il préparait. A l’époque, je vivais à New York. Je l’ai alors rejoint en Angleterre, j’ai acheté une Land Rover en prévision du voyage, mais tout à coup les studios MGM ont laissé tomber le projet. Waterloo, avec Rod Steiger dans le rôle de Bonaparte, venait d’obtenir le feu vert, et les studios craignaient que celui-ci n’enterre les chances de succès commercial de Napoléon. Stanley a été déprimé pendant quelques semaines car Napoléon Bonaparte occupait toute sa vie depuis deux ans mais au final, il m’a simplement dit…Reste en Angleterre avec moi, on va faire un autre film.

Aviez-vous déjà travaillé dans l’industrie cinématographique ? Absolument pas. Je travaillais dans une entreprise de traitement de données à Zurich. D’ailleurs, cette formation m’a donné les notions de base pour devenir producteur exécutif, je savais comment m’y prendre pour conclure un marché, acquérir des droits, obtenir tout ce que Stanley voulait, et au meilleur prix. La première chose que nous avons faite ensemble, c’est d’acheter les droits de Traumnovelle [La Nouvelle rêvée, 1926], d’Arthur Schnitzler. A l’époque, cependant, il n’était pas satisfait de la fin, il a alors repoussé le projet, devenu Eyes Wide Shut des années plus tard et nous avons fait Orange mécanique à la place. C’était la première fois que je travaillais sur la production d’un film.

Pouvez-vous nous décrire une journée de travail ordinaire avec Kubrick ? Stanley était un oiseau de nuit. En général, on travaillait de midi à minuit. Mon bureau se trouvait et se trouve toujours ici, dans la maison de Stanley à Saint Albans, ainsi que tous les équipements de montage, de postproduction…Il ne travaillait en dehors de chez lui qu’en cas de force majeure.

Il ne voyageait que très rarement, n’est-ce pas ? Il détestait cela ! Après s’être installé en Angleterre en 1968, il n’a jamais remis les pieds en Amérique. Il est bien allé en Irlande pour tourner Barry Lyndon (1975) et une autre fois nous nous sommes rendus aux Pays-Bas pour faire des repérages pour Aryan Papers un projet avorté de film sur l’Holocauste, mais il n’y prenait aucun plaisir. Sa priorité était sa famille, ses chats, ses chiens, et il aimait dormir dans son propre lit. Les journalistes s’évertuent souvent à faire passer Stanley pour un ermite fou, mais c’était l’homme le plus normal que j’aie connu.

Pourtant, on entend souvent dire qu’il vivait comme un “monstre reclus”…Ce n’était pas le type le plus sociable du monde, mais il n’avait aucun problème pour parler au téléphone. Il passait sa vie à appeler des gens dans le monde entier pour ses recherches, pour échanger des idées ou simplement bavarder. Il n’hésitait pas à se servir de son nom pour obtenir ce qu’il voulait. Je me souviens qu’un jour, parce que sa photocopieuse était en panne, il a appelé la maison mère du fabricant au Japon et il a dit…“Bonjour, ici Stanley Kubrick. Pourrais-je parler au P-DG s’il vous plaît, car j’ai besoin d’une assistance technique ici, à Saint Albans.”

Quel type de rapports ce New-Yorkais entretenait-il avec l’Angleterre ? Il adorait l’Angleterre, et pas une seule fois il n’a envisagé de retourner en Amérique. Il aimait beaucoup le climat, et la pluie ne le dérangeait pas. Au contraire, il adorait se promener dans son immense parc verdoyant. Il appréciait aussi le respect dont savent faire preuve les Britanniques pour la vie privée.

Les recherches obsessionnelles et le souci méticuleux du détail chez Kubrick sont légendaires. Mais comment germait l’idée initiale d’un film ? Il lisait en permanence des nouvelles, des revues scientifiques, tous les quotidiens anglais, des magazines, des romans et le New York Times chaque jour. Il savait aussi formidablement bien solliciter ses proches…A l’époque de ses recherches sur Napoléon, il a demandé à ses amis et connaissances dans le monde entier de se rendre chez les bouquinistes de leur région pour acheter tout ce qu’ils trouveraient sur la période allant de la Révolution française à 1815. Il était indispensable pour lui d’être passionné par son sujet, car il savait que faire un film représenterait une aventure qui allait durer cinq ans au moins.

Vous rappelez-vous des films qui sont restés à l’état de projets ? Je me souviens que juste avant Shining, Stanley s’était complètement enflammé à l’idée de faire un film très sérieux, en noir et blanc, sur un médecin juif new-yorkais. Ce devait être un film d’art et d’essai à petit budget, tourné entre Londres et Dublin, avec Woody Allen dans le rôle principal. Mais il s’en est désintéressé très vite, déçu par le scénario. Woody Allen n’a même pas été contacté. En revanche, Stanley a repris l’idée du médecin new-yorkais dans Eyes Wide Shut.

On sait que dans le contrat de Kubrick chez Warner Bros, le final cut et une liberté totale lui étaient assurés. Considérait-il ces clauses comme un privilège ou comme un dû ? Elles ont toujours été tenues pour acquises. Ce traitement exceptionnel n’intéressait que les journalistes et les autres cinéastes. Les gros bonnets de Warner savaient bien qu’avec Kubrick, ils n’avaient pas le choix. Soit ils lui donnaient les pleins pouvoirs, soit ils le perdaient. Contractuellement, ses deux seules contraintes étaient de réaliser des films qui ne soient pas interdits aux moins de 18 ans et de respecter une certaine durée. Néanmoins, il était très important pour Stanley que ses commanditaires rentrent toujours dans leurs frais. Il tenait à mériter leur confiance et la liberté qu’on lui accordait. C’est pour cela que l’échec commercial de Barry Lyndon l’a anéanti.

Qui négociait avec eux? Kubrick ou vous ? Stanley n’allait jamais à Hollywood. Ça, c’était mon boulot, mais nous leur parlions tous deux au téléphone. D’ailleurs, il préférait parler aux responsables de la pub et de la promo ou même aux techniciens. Et lorsqu’il les appelait, il se faisait souvent raccrocher au nez. Imaginez quand il disait…“Allô, c’est Stanley Kubrick à l’appareil”, la personne à l’autre bout du fil pensait forcément à un canular…

Rétrospectivement, diriez-vous que cette liberté totale avait de mauvais côtés ? Stanley aurait sans doute fait plus de films s’il avait délégué davantage et s’il ne s’était pas tant préoccupé du moindre détail. Mais ce n’était pas son caractère. Ce serait comme dire que Vermeer aurait dû peindre un peu plus vite.

Dans les années 50, Kubrick faisait un film par an, deux par décennie dans les années 70 et 80, et seulement Eyes Wide Shut dans les années 90. Pourquoi la période de gestation a-t-elle autant augmenté avec le temps ? La seule chose qui lui faisait vraiment peur, c’était la médiocrité , il ne voulait pas faire des films dont la durée de vie serait éphémère. Il disait toujours…“Personne ne vous force à faire des films, alors si vous en faites quand même, vous avez intérêt à vous assurer qu’il y a une bonne raison.” On me demande souvent “Qu’est-ce qui fait qu’un réalisateur est un artiste ?” Je réponds “Quand ses films deviennent des références pour les générations futures.”

Qu’est-ce qui fait que ses films résonneront encore dans le futur ? Son regard sur l’humanité et ses travers. Voilà la résonance profonde. Si dans la vie quotidienne, il était d’un optimisme prudent, il était très pessimiste quant à l’avenir de l’humanité, et ça transparaît dans tous ses films. Stanley disait souvent…Quand nous pensons que nous sommes gouvernés par notre intelligence, notre éducation ou notre capacité à penser analytiquement, nous nous racontons des histoires. Dans les moments cruciaux, ce sont nos émotions qui nous gouvernent. C’est la raison pour laquelle Napoléon exerçait une telle fascination sur lui. On a un homme extrêmement doué, charismatique et intelligent, qui, au sommet de son pouvoir, n’a pas réussi à vaincre ses émotions.

Quel a été son plus gros succès commercial ? Orange mécanique, 2001 : l’Odyssée de l’espace, et Full Metal Jacket ont tous les trois rapporté beaucoup d’argent. Le budget d’Orange mécanique était modeste, celui de Full Metal Jacket, qui a été tourné dans l’Est londonien, aussi. Ce qui coûtait le plus cher dans la production de ses films, c’était le temps. Or, la rapidité, ce n’était pas notre truc et au final, le tournage d’Eyes Wide Shut a duré plus d’un an.

Combien de temps était prévu à l’origine ? Vingt-quatre semaines. Quand j’en ai parlé à Stanley, il m’a répondu “Vingt-quatre semaines ? C’est ridicule ! Il s’agit seulement de deux personnes qui parlent ! Dix-huit, c’est plus qu’assez.” Il était vraiment optimiste dans la vie quotidienne.

Devoir prolonger le tournage avec Tom Cruise et Nicole Kidman, deux stars débordées, n’a pas dû être chose facile ? Bizarrement, si. Ils avaient un salaire fixe et ils n’ont pas eu un centime de plus. Ils pensaient qu’ils venaient en Angleterre pour vingt semaines et ils sont restés plus d’un an. Je suis quasiment sûr que Tom a dit à son agent de ne parler ni de temps ni d’argent avec Stanley. Ils l’adoraient et se sont investis à 100 % dans ce projet.

Tom Cruise et Nicole Kidman étaient mariés à l’époque. Cela a-t-il motivé Kubrick pour leur donner le rôle d’un couple à l’écran ? Non, pas du tout. Il a toujours voulu Tom Cruise et nous avions un contrat avec lui dès le départ. En revanche, d’autres actrices avaient été pressenties avant Nicole je tairai les noms mais Stanley l’a alors vue dans Prête à tout (1995), de Gus Van Sant. Il a appelé Tom et l’affaire a été conclue l’après-midi même.

Sur le plan stylistique, quelles références Kubrick a-t-il utilisées pour la scène de l’orgie masquée ? Stanley n’avait jamais participé à une orgie. Il n’avait que le livre de Schnitzler comme point de départ. Il s’est inspiré de la représentation de l’enfer de Jérôme Bosch. C’est-à-dire une image crue, chargée, ennuyeuse et surtout complètement dépourvue d’érotisme.

Kubrick est mort à peine quelques jours après avoir apporté la touche finale à Eyes Wide Shut. Etait-il satisfait du résultat ? Il était ravi. Il considérait que c’était sa plus grande réussite. Comme Tom et Nicole devaient valider les scènes de nu, une projection spéciale a été organisée à New York pour eux et les dirigeants de Warner. Ils ont téléphoné à Saint Albans pour dire qu’ils avaient tous adoré et qu’ils attendaient la sortie avec impatience. Stanley est mort la semaine suivante. Heureusement, il n’a pas vécu assez longtemps pour voir comment les critiques ont descendu son film en flammes.

En général, critiquait-il les films de ses pairs, ou cherchait-il plutôt leurs mérites ? Il essayait toujours de voir les mérites d’un film. Lorsqu’il voyait un film qui lui plaisait, il était incroyablement généreux en compliments. Je me souviens qu’il ne tarissait pas d’éloges au sujet d’Heimat, un drame allemand des années 80. Il avait même contacté une partie de l’équipe pour lui proposer de travailler avec lui. Il adorait également regarder des films de série B. Mais il voulait faire des films en se fondant sur le jugement émotionnel qu’il portait sur la nature humaine.

Suivait-il les sorties ? Il voyait tout ! Il avait une superbe salle de projection chez lui et il y regardait la plupart des films avant leur sortie officielle. En général, sept ou huit films par week-end, mais pas nécessairement jusqu’à la fin !

Echangeait-il avec d’autres cinéastes ? Steven Spielberg, de temps à autre. Il l’aimait bien, parce qu’ils étaient aux antipodes l’un de l’autre. Il adorait E.T. et Rencontres du troisième type. C’est pour cela qu’il pensait que Steven serait parfait pour reprendre le projet A.I.

Avait-il des films de chevet ? Je sais qu’il regardait très souvent Radio Days, de Woody Allen, parce qu’il lui rappelait un peu sa jeunesse.

Et la télévision ? Son grand truc, c’était le sport. Il était inutile de penser bosser pendant la deuxième semaine de Wimbledon, parce qu’il était accro au tennis. Un jour, je me souviens, nous avions regardé ensemble un match palpitant entre McEnroe et Becker. A la fin, il était dans tous ses états et il m’a dit…“Aucun film ne pourra jamais être aussi exaltant !”

N’avait-il jamais manifesté l’envie de faire de la télévision ? Je me souviens qu’une année la BBC a diffusé plusieurs longues fictions, chacune d’une dizaine d’épisodes d’une heure. Stanley m’a dit qu’un format de ce genre serait parfait pour son scénario sur Napoléon. Mais, à ce moment-là, il voulait qu’il soit réalisé par quelqu’un d’autre.

Les avancées technologiques l’intéressait-il ? Bien sûr. Regardez Barry Lyndon. Il a essayé par tous les moyens de restituer l’atmosphère de a fin du XVIIIe siècle à l’écran, et il y est parvenu. Mais quelle bataille pour trouver le bon objectif et l’adapter à une caméra ! Faire quelque chose de nouveau et vaincre les difficultés techniques, cela le passionnait. De même, l’utilisation du Steadicam dans Shining a vraiment contribué à imposer cette tension. L’excellence des images des caméras numériques et leurs modestes coûts l’auraient sans doute enthousiasmé.

Utilisait-il des ordinateurs dans sa vie quotidienne ? En permanence. Tous les six mois, il achetait LE nouveau modèle de portable et ce, en deux exemplaires. Un pour moi et un pour lui. Il avait aussi une grande quantité de répondeurs et de téléphones portables dernier cri. On imagine aisément l’usage qu’il aurait fait d’Internet dans les recherches pour ses films.

Votre relation avec lui a-t-elle évolué au fil des années ? Notre rapport n’a jamais changé. Il était bien plus intelligent que moi. La musique était le seul domaine où nous étions à égalité. C’est moi qui lui ai suggéré Strauss pour 2001 : l’Odyssée de l’espace. Quand je repense à Stanley, je vois d’un côté ce grand cinéaste existentialiste, et de l’autre, un homme qui aimait plus que tout photographier ses enfants et ses chats.

Julian Senior, responsable Warner

contact de Kubrick auprès de la major

Directeur de la publicité, du marketing et des relations avec la presse à la Warner pour toute l’Europe, Julian Senior parle clair, franc et drôle. Grand conteur d’histoires, son répertoire d’anecdotes sur Kubrick paraît inépuisable, à la mesure de son admiration pour le cinéaste, doublée d’une affection profonde. S’il se permet d’être parfois irrévérencieux avec le Maître, ne cache pas son peu d’admiration pour Shining « Shelley Duvall, je l’aurais tabassée avec une batte de baseball dès la première bobine ! » et trouve insupportable la voix de Ryan O’Neal dans Barry Lyndon, il parle de Kubrick sans jamais se lasser, souvent avec les larmes aux yeux. Lui explique l’affaire des caches sans aucune ambiguïté…Son contrat avec la compagnie était de livrer un film classé R, autorisé à tout le monde, sous contrôle parental pour les adolescents. Mais il ne savait pas comment les gens de la commission de censure allaient réagir. Ils virent le film dix jours après la mort de Stanley et déclarèrent que selon la loi américaine, toute relation sexuelle montrée à l’écran entraîne une interdiction automatique aux moins de 17 ans. Stanley disait que si certaines scènes posaient des problèmes de censure, il y ajouterait des caches numériques. Ce qui a été fait après sa mort. Attaché de presse stagiaire sur 2001, Julian Senior rencontre Kubrick en 1968…Il m’a dit tout de suite…Je vais agrandir ton horizon. Tu pourras voir plus loin. En 1969, quand il a amené Orange mécanique chez Warner, je suis entré chez Warner en même temps. Ce n’était pas une compagnie américaine comme les autres. Ils ont signé Martin Scorsese pour Mean streets, Terrence Malick pour Badlands, Clint Eastwood. C’était une compagnie différente et je voulais en faire partie. Stanley faisait confiance à tout le monde a priori. S’il a travaillé avec moi, c’est, je pense, parce qu’il a réalisé que traiter avec une grosse compagnie, c’était comme avoir affaire à un dinosaure. Un gros corps, très puissant, mais un petit cerveau. Et qui reste à se dorer longtemps au soleil avant de se décider à bouger. Donc il ne parlait pas aux directeurs de la compagnie, mais appelait le responsable du développement à Hong-Kong par exemple. Comme il appelait lui-même le traducteur japonais. Parce que dans n’importe quelle société structurée, quand des ordres sont transmis en anglais, on appelle ça des « chuchotements chinois », et qu’ils arrivent au bout d’une longue chaîne d’intermédiaires, ils sont complètement déformés. Le grand plaisir de Kubrick, c’était de travailler comme un cinéaste indépendant à l’intérieur d’une grande compagnie. »

Grâce au dévouement d’une poignée de fidèles comme Julian Senior qui lui servaient de courroies de transmission vers les hautes sphères embrumées de direction et les basses sphères prosaïques de diffusion, Kubrick jouissait des avantages de la puissance financière d’une major sans en supporter les lourds inconvénients bureaucratiques. Comme Vitali et Harlan, Senior affirme que le charme irrésistible de Kubrick résidait autant dans son génie de cinéaste que dans sa fibre pédagogique, quand il avait mis la main sur quelqu’un, il n’avait de cesse de le faire progresser en lui transmettant son savoir-faire…Kubrick était comme un professeur. Si je ne comprenais pas quelque chose, il passait une heure à me l’expliquer. Comme le fait que le son soit en avance de 20 images. La projection se fait ici et la tête de lecture du son est là, il y a donc 20 images de différence entre les deux. Alors tous les films de Kubrick ont au début un bip de synchronisation, qui permet au projectionniste de savoir qu’il y a précisément 20 images entre l’image et le son. C’est pourquoi cet homme était un génie, il faisait la même chose pour n’importe quelle chose infime.

Kubrick a sans doute été le premier cinéaste à comprendre que la diffusion d’un film sur tous les supports était devenue aussi importante que sa production, que le suivi d’une création artistique était capital pour en assurer l’impact et la pérennité. Et Julian Senior d’égrener en jubilant quelques exemples édifiants…A propos d’Orange mécanique, il a reçu un jour un appel d’un de ses techniciens du son, qui se trouvait en vacances en Espagne et qui avait vu le film là-bas en version espagnole. Au milieu du film, il y avait une bobine en français. Je lui ai dit « Stanley, c’est arrangé, on envoie une nouvelle bobine en espagnol. » Et lui « Non, ce n’est pas réglé, parce que quelque part il y a une copie française avec une bobine espagnole. »

Quand nous avons montré Barry Lyndon à la presse, Stanley m’a demandé « A quelle heure est la projection ? » « A 10 h du matin. » Le lendemain « Julian, je ne suis pas satisfait à propos de cette projection du matin. » « Qu’est-ce qui ne va pas ? » « Si les journalistes n’ont pas pris de petit déjeuner, le taux de sucre dans le sang est bas et il est difficile de se concentrer. Je vais te dire ce qu’on va faire, on servira du café et des biscuits avant. » Alors il m’a fait un croquis de la tasse et de la soucoupe en me disant « Il faut utiliser des soucoupes assez grandes pour qu’on puisse y poser son biscuit. » Ensuite, il m’a demandé des détails sur la salle, sur l’endroit où entraient les journalistes, sur le lieu où ils prendraient le café.

En janvier de cette année, deux mois avant sa mort, Kubrick m’a appelé un matin…« Julian, je suis très inquiet. » « Quel est ton problème ? » « Lolita. » « Lolita ? » « J’ai vu Lolita hier soir à 2 h du matin sur une chaîne allemande par satellite. Quelle mauvaise copie ! S’il te plaît, appelle le type là-bas, je lui enverrai une copie décente qu’il pourra diffuser. » J’ai appelé le type de la chaîne à Hambourg. Stanley et Leon lui ont fourni une nouvelle bande vidéo, avec un bon contraste. Il n’arrêtait jamais. Ce qui est légitime. Ça devrait toujours être comme ça. »

Nous avons regardé le premier spot publicitaire de Full metal jacket dans la cuisine de Stanley, au moment du journal télévisé de 22 h. C’était parfait. Mais Stanley dit « Je ne suis pas content, il y a quelque chose qui cloche. » On est montés dans son bureau où il avait un magnétoscope. Il a passé le spot image par image. Il avait raison. Au milieu, il y avait deux images grises. Stanley avait vu ces deux images, à 25 images/seconde ! Je lui ai dit qu’en tant que spectateur moyen j’avais trouvé ça parfait, je n’avais rien remarqué. Il a dit « Non, il faut changer ça. » Il a appelé son monteur et Leon Vitali. A 22 h 30, on est retournés à la salle de montage et on a remonté le spot. Le lendemain matin, on a été à Birmingham, à Glasgow, à Southampton, pour fournir de nouvelles bobines aux chaînes de télévision. Quand on est perfectionniste, il n’y a pas de limite. Et c’est contagieux. »

C’est tellement contagieux que Senior s’est mis à préférer la précision au secret le mieux gardé, l’histoire authentique plutôt que la rumeur. Il nous apprend ainsi que non seulement le projet Aryan papers s’est arrêté à cause de La Liste de Schindler, mais que Kubrick avait lu le roman dont sera tiré le film de Spielberg et lui avait demandé d’en acquérir les droits. Mais trop tard, l’auteur s’était déjà engagé avec Spielberg. « Il a relancé le projet Schnitzler à ce moment-là. Un jour, il m’a appelé en me parlant de Tom Cruise et Nicole Kidman, qu’il avait rencontrés par l’intermédiaire de Sydney Pollack. Le lendemain, il m’a dit qu’il leur avait raconté l’histoire et qu’ils avaient dit oui, sans même lire le livre. Le 2 mars, cinq jours avant sa mort, quand le monteur a porté une copie du film à New York pour la projeter au président de la compagnie et à Tom et Nicole, qui n’avaient jamais vu de rushes, la projection a commencé à 11 h du soir. Il était donc près de 2 h du matin quand ils sont sortis. Le matin du 3, à 8 h, Stanley m’a appelé en me disant qu’il n’avait pas eu de nouvelles de New York. Je lui ai dit qu’il était 3 h du matin à New York. Ensuite tout le monde a appelé, Tom et les autres. Tout le monde était très content. » Julian Senior tient aussi beaucoup à « humaniser » Kubrick, à nous convaincre que ce génie omniscient ne faisait pas que travailler..Il prenait du temps pour les choses qui étaient importantes dans sa vie, lire, regarder la télévision, beaucoup d’émissions de sport. Il était fasciné par le Tour de France. Il trouvait incroyable que ces hommes soient surentraînés à ne faire qu’une seule chose, du vélo et rien d’autre. Stanley était fasciné par le comportement humain. Il pensait que l’homme était le plus violent prédateur que la terre ait connu. Quelques jours avant sa mort, il me parlait de football, me disant que l’équipe hollandaise d’Ajax avait beaucoup de supporters juifs et que quand elle jouait à l’extérieur, les fans de l’autre équipe imitaient le bruit du gaz pour rappeler les chambres à gaz. « Peux-tu croire, me disait-il, que des gens se comportent encore comme ça aujourd’hui ? » Il pensait que l’homme était un animal dangereux. Je crois que, loin d’être un misanthrope, il aimait le genre humain. Mais avec tristesse. »

Grand observateur de l’espèce humaine, Kubrick s’intéressait aussi beaucoup aux animaux, passait son temps à enregistrer des documentaires animaliers et vivait entouré de chiens et de chats. Julian Senior raconte avec délectation comment, en plein tournage d’Eyes wide shut, Kubrick l’a appelé un jour en lui posant une unique question…« Julian, connais-tu les canards ? » « Une famille de canards s’était nichée près du lac de sa propriété. En les observant, il s’était aperçu qu’un caneton était blessé à la patte, il boitait. Il m’a fait venir, on a attrapé l’animal, on l’a mis dans une boîte en carton, et je l’ai emmené chez le vétérinaire. Plus rien n’était plus important pour lui que ce petit canard. Le film, Tom Cruise, Nicole Kidman, tout passait après. Ainsi était Stanley Kubrick.