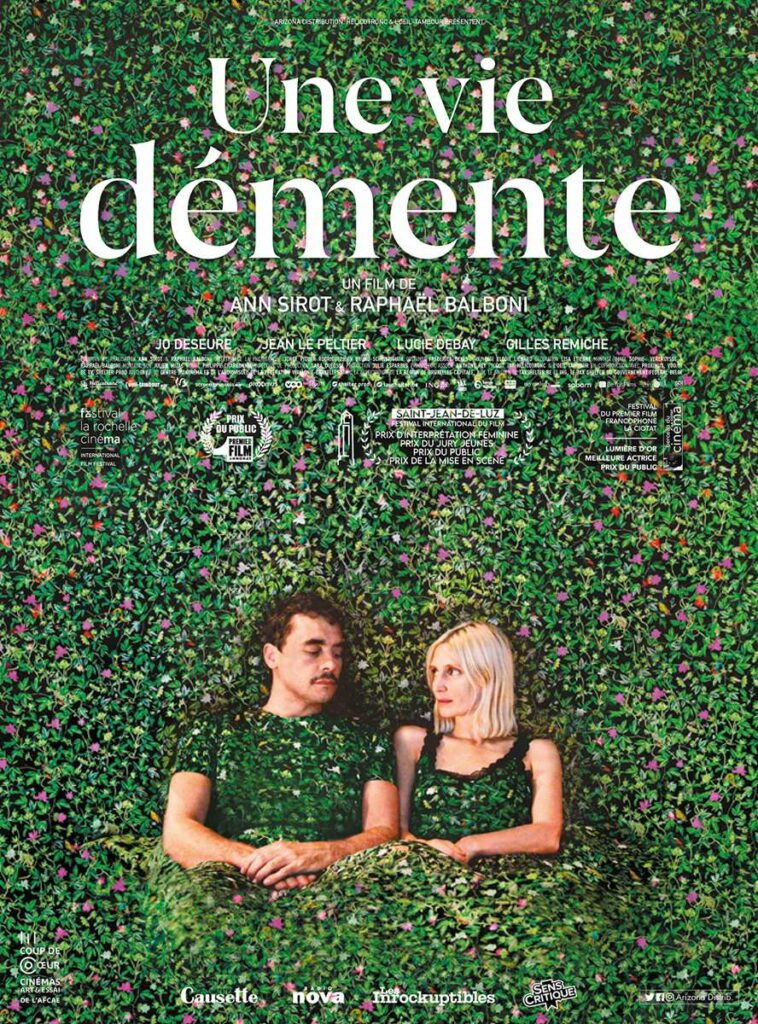

Pour leur premier long métrage, Ann Sirot et Raphaël Balboni s’emparent d’un sujet a priori sombre et délicat avec la maladie d’un proche. Sur cette thématique pesante, les deux réalisateurs parviennent à imaginer une chronique à la fois tendre et grinçante du quotidien d’un couple confronté à la maladie mentale d’un de ses ascendants. Cette élégante tragicomédie belge pose des questions essentielles sur le regard que l’on porte sur l’autre, sur les attentes que l’on tait ou que l’on avoue. Sur la façon dont la vie nous bouscule et nous met à l’épreuve. Sur les limites qu’on franchit ou qu’on s’impose aussi. Un récit qui nous bouscule et nous fait du bien…Ann Sirot et Raphaël Balboni avaient déjà dévoilé leur univers fantasque et burlesque dans leurs précédents films. Avec Une vie démente, ils prennent un virage osé mais réussi vers un sujet plus sombre, même si le traitement choisi reste inattendu et original. Cerise sur le gâteau, leur film se permet quelques jolis délires visuels.

Un déclin mental sans défaitisme par Catherine De Poortere

Prendre le contrepied de l’accablement qui naît dans l’entourage d’un Alzheimer, c’est le parti-pris audacieux d’un couple de cinéastes belges pour leur premier long métrage, Ann Sirot et Raphaël Balboni. Directrice d’un centre d’art à Bruxelles, Suzanne (Jo Deseure) porte ses soixante ans avec élégance et légèreté. Vivant seule à la campagne, Suzanne possède sa propre collection d’œuvres d’art. Son fils Alex (Jean Le Peltier), la trentaine, en couple avec Noémie (Lucie Debay), s’apprête quant à lui à fonder une famille. Et soudain surviennent des oublis, des attitudes distraites qui, d’un coup, font de la belle insouciance de Suzanne le symptôme d’une inquiétante frivolité. Sous le regard ébahi et bientôt atterré d’Alex, Suzanne semble ne plus s’inquiéter de rien. Ayant toujours fait montre d’une grande classe dans la gestion de ses affaires, voilà qu’elle ne comprend plus ce qu’on attend d’elle. Les factures s’accumulent sur son bureau. La nourriture moisit dans le surgélateur débranché. Des achats excessifs se voient saluer par un grand éclat de rire. Toute à sa joie, Suzanne en oublie les règles du savoir-vivre le plus élémentaire. Comme toujours dans ces cas-là, le diagnostic tombe avec une brutalité extrême. On parle de démence sémantique, en d’autres termes, d’un d’Alzheimer. Bien que mise au courant de son état, nul ne sait ce qu’éprouve Suzanne, dont les préoccupations se portent désormais sur des petites choses, des futilités qui, pour les autres, ont tout l’air d’être des caprices.

Le regard de Suzanne restera le point aveugle d’un cheminement qui ne prétend pas s’aventurer au-delà de son apparente gaieté. Ce trait d’opacité sur la subjectivité de la malade est ce qui éloigne sensiblement Une vie démente d’un précédent long métrage de Wash Westmoreland et Richard Glazer, Still Alice, sorti sur les écrans en 2014. Ce film suit la trajectoire d’une femme, brillante linguiste, (Julianne Moore) qui, la cinquantaine venue, apprend qu’elle souffre d’un Alzheimer précoce. En se faisant le relai de ses paniques, de ses moments de flottement, la caméra s’attache avant tout à suivre un effort, une tentative désespérée pour garder le cap. Façon de ne pas transiger sur la dignité d’une personne qui, quoique très entourée et très aimée, se retrouve inexorablement seule dans le combat qu’elle entend mener contre la perte de ses facultés intellectuelles.

Est-il possible de prendre le contrepied des idées accablantes qui naissent dans l’entourage de cette maladie particulière ? En suivant avec lucidité l’inexorable déclin mental de Suzanne, c’est la question que se posent Ann Sirot et Raphaël Balboni au travers de leurs personnages. Suzanne la première semble plaider pour une lecture comique de son état, là où son fils n’y voit que tragédie. Noémie, quant à elle, fait montre de pragmatisme en laissant la relation avec sa belle-mère prendre le pli de sa nouvelle personnalité. Les différentes pistes qui se dessinent pour la prise en charge de la malade sont à replacer dans un contexte éthique plus large pour lequel il n’existe pas de solution universelle satisfaisante, ainsi le couple devient-il le siège de tensions dont les enjeux le débordent. Il paraît important de préciser que le choix du sujet et son traitement spécifique ont pour origine le vécu personnel des cinéastes. Il existe une sorte d’avant-propos à Une vie démente sous la forme d’une création radiophonique réalisée en 2015 par Aurélie Balboni, sœur de Raphaël, Les Mots de ma mère. Cette approche non-fictionnelle avance un propos sensiblement proche de celui du film laissant courageusement la maladie à son mystère. Reste à savoir comment s’y rapporter.

Faut-il s’arrêter de vivre pour prendre soin de son parent devenu dépendant ? Le confier à un tiers ? Est-il indécent de l’accepter tel qu’il devient ? Que penser des contraintes, de l’autorité, de la volonté forcenée de protéger un être contre son gré ? En passant en revue tous ces problèmes et bien d’autres, Ann Sirot et Raphaël Balboni se gardent d’y répondre autrement que par la mise en scène de situations, de dialogues, de revirements qui font des personnages, plus que les artisans d’une fin heureuse, des êtres hésitants, divisés dans leurs meilleures intentions. L’inattendu voire un certain malaise surgit, dans le film, du contraste entre la dureté du propos et un traitement qui prend un tour résolument esthétique. L’image la plus frappante à cet égard est celle de ce motif floral qui, circonscrit au départ à la parure du lit conjugal, s’étend progressivement à tout le décor de la chambre, jusqu’à même habiller le couple par un effet de prolifération. Est-il besoin de mentionner que la dite parure fut un cadeau offert par Suzanne sur un de ces coups de tête associés à la première phase de l’Alzheimer ? L’obsession de la maladie trouve sur le plan graphique un dérivatif aussi tendre qu’angoissant. Le visuel en tant qu’argument est le fruit d’une inspiration foisonnante. Les cinéastes citent le théâtre dansé de Pina Bausch, les chorégraphies de Maguy Marin, de Gisèle Vienne, la photographie de Martin Parr, le théâtre de Tiago Domingues, d’Halory Goerger et Antoine Defoort, le cinéma de Pialat, de Sorrentino et de Miranda July… Cette tonalité particulière du film qui entrelace littéralité et stylisation est une affaire de collage autant que de mise à distance. D’ailleurs, Suzanne, pour qui les œuvres signifiaient tant, ne perd pas vraiment ce regard-là. Quoique ses goûts aient changé, régressé diront les mauvaises langues, elle reste à l’affût de toute beauté. Peut-être alors peut-on considérer que l’esthétisation dont le film fait montre, il est vrai, parfois un peu à outrance, se tient comme garante de ce qui, dans l’esprit de la « malade », demeure un signe évident de sa grande vitalité.

Au-delà des aspects documentaires et biographiques, le film peut aussi se prêter à une lecture allégorique. Dans leur désir d’avoir un enfant, Alex et Noémie se voient confrontés à l’irruption de la maladie. Cette violente antinomie entre des vies qui se construisent et une vie en déclin offre des points de ressemblance avec une figure bien connue de la peinture de la Renaissance…La vanité. Sur un tableau, la mort peut être représentée par un objet du même registre, le plus souvent un crâne humain. Ce rappel du temps qui passe met l’accent sur l’impermanence de toute chose. Dans Une vie démente, la maladie de Suzanne a sur le jeune couple le même effet, lui offrant un reflet inversé d’une conjoncture heureuse qui, hélas, ne sera que trop brève.

Ann Sirot, née en 1980 à Paris (France), et Raphaël Balboni, né en 1978 à Troyes (France), forment un tandem d’auteurs-réalisateurs de fiction. le duo de réalisateurs lui a été formé à l’IAD, elle comme ingénieur, pour qui il s’agit là d’un premier long-métrage. Un tandem loin d’être novice, jusqu’ici connu pour de nombreux courts singuliers, souvent salués dans les festivals belges et étrangers. Depuis leurs débuts, ils construisent un cinéma atypique, qui repose sur un jeu d’acteur très spontané, un rythme soutenu en jump cut et une construction narrative organique. Une vie démente est récompensé en Belgique de sept Magritte puis primé dans de nombreux festivals.

FILMOGRAPHIE COMMUNE AVEC RAPHAËL BALBONI

LA VERSION DU LOUP (CM-2011) – FABLE DOMESTIQUE (CM-2012) – LUCHA LIBRE (CM-2014) – AVEC THELMA (MAGRITTE DU CM-2017 ) – DES CHOSES EN COMMUN (CM-2020)

UNE VIE DÉMENTE (2021) – LE SYNDROME DES AMOURS PASSÉES (2023)

On aurait pu aborder cela dans un court-métrage, mais nous voulions traiter l’histoire du moment où Alex et Noémie ont leurs premiers soupçons sur la maladie jusqu’à l’acceptation de celle-ci dans leur existence, il nous fallait déployer beaucoup de scènes. Le long-métrage se justifiait dans ce cas. Puis, on trouvait intéressant de tisser quelque chose autour de ce vécu, même s’il n’apparaît pas tel quel dans le film. Donc, quand on a vu ce nouvel appel à projets, on s’est lancé. Depuis que nous tournons nos courts-métrages, on a une manière de travailler opposée à la manière classique. Souvent, on part d’une opportunité pour penser un film. On s’est souvent demandé comment faire pour prolonger cela dans un format plus long, car il n’existait pas de structure appropriée pour nous. Car autant on peut réaliser un court-métrage sur fonds propres, quitte à peut-être espérer une aide à la finition, autant l’échelle financière d’un long ne permet pas de le financer en privé.

La méthode indépendante et propre à Balboni & Sirot passe par un choix de comédiens et de lieux très en amont. Un long travail avec les acteurs, des répétitions, souvent filmées, parfois sur plus d’un an…Une construction par étapes du scénario, un tournage à domicile ou chez des connaissances. Si cette démarche n’est pas systématiquement faisable, elle leur va parfaitement, eux qui travaillent aussi à l’instinct...

Dans ce jardin, par exemple, il y a là une tondeuse-robot, Et bien, cette tondeuse s’est un jour allumée alors qu’on répétait. Vu qu’on trouvait ça drôle, on a alors imaginé une scène avec elle. On cherche à avoir un maximum de choses valables, et pas forcément la prise parfaite On aime aussi que les comédiens nous offrent de bons moments. On essaie d’avoir de leur part des fulgurances sonnant comme de vrais beaux instants de vérité. L’important, c’est qu’on puisse toujours avoir de la matière en suffisance pour, au final, essayer de proposer le meilleur. La reconnaissance est essentielle, surtout pour poursuivre ce métier, mais c’est vraiment important de continuer à suivre son désir personnel pour créer. Sans ce moteur-là, on ne parviendrait de tout façon pas à faire grand chose de percutant et d’universel.

Des comédiens pour qui ces rôles fabriqués presque « sur mesure » restent forcément plaisants à interpréter, surtout pour ceux aimant improviser…Ils savent peut-être moins ce qu’ils vont dire à l’avance que dans un autre film, mais ils savent toujours ce qui se passe. Disons qu’on ne fixe jamais de dialogues. Ce qui réclame aussi de leur part disponibilité et fidélité, en l’occurrence ici, Jean Le Peltier un acteur montant et déjà rôdé à leur travail, Lucie Debay Nos Batailles, l’expérimentée Jo Deseure comédienne repérée au théâtre et vue dans Un Homme à la mer et Gilles Remiche. Vu notre collaboration avec eux sur une longue période, on est très associé de part et d’autre. Et si un jour, l’un d’entre eux devait nous quitter pour une proposition plus intéressante, comme cela arrive parfois au cinéma, ce serait compliqué. On peut même dire qu’on est pieds et poings liés des deux côtés.

ENTRETIEN AVEC…

par Franck Finance-Madureira

Comment est venue l’idée d’évoquer la démence sénile et ses conséquences au quotidien sur l’entourage ?

R.B…En fait le sujet vient directement d’une situation vécue. On avait envie de transmettre quelque chose suite à ce vécu. Tout part de là et notamment l’envie d’adopter un ton particulier parce qu’on ne se retrouvait pas toujours dans ce que l’on pouvait voir sur la maladie. Quand on rentrait à Bruxelles et qu’on parlait avec des amis de ce qu’on était en train de vivre, on se rendait compte qu’on racontait des choses un peu décalées, c’est ce qu’on avait envie de retranscrire dans le film.

A.S…On se disait que tout le monde savait que ce genre d’expérience était quelque chose de très intense et que tout le monde connaissait cette douleur et cette détresse mais nous ce qu’on a appris c’est qu’en fait il y a aussi beaucoup de burlesque parce qu’on est fébrile et sur le fil. Et cela créé une intimité très intense avec les proches et la personnes malade.

Le ton du film comme sa direction artistique sont étonnants, fantaisistes. Comment se sont décidés ces choix ?

R.B…Vraiment présent dès le départ. C’est parce qu’on a trouvé cet angle qu’on a eu envie de faire le film. On a fait beaucoup de courts métrages avant ce premier long et il y avait déjà un jeu formel, une façon de décaler les choses, c’est comme un jeu avec le spectateur qu’on recherche, une façon de jouer avec les codes. Cela nous amuse beaucoup de chercher à raconter les choses autrement.

A.S…Au début on cherchait vraiment des façons visuelles de signifier que la situation prend une place de plus en plus importante dans la vie du couple et il y avait une volonté de créer quelque chose formellement pour correspondre à cette sensation. Comme tout le film est sur ce que la maladie créé, sur la façon dont elle enrichit le quotidien, on s’est dit qu’on ne pouvait pas écrire sur cette fantaisie qu’apporte Suzanne sans que cela n’influe sur la forme du film. Il fallait que le fond contamine la forme et qu’à un moment donné on fasse des choix qui ne soient pas académiques, qu’on ose sortir du cadre de la bienséance en tant que cinéaste.

Qu’avez-vous gardé de vos méthodes de travail sur le court métrage pour ce passage du court au long ?

R.B…En travaillant sur nos courts, au bout d’un moment, on a mis en place une méthode de travail, sur les trois derniers, qui consiste à travailler très en amont avec les comédiens, dès l’écriture, pour développer des scènes, des situations, de les filmer et de développer un brouillon de film. On a conservé cette méthode pour Une vie démente. Ann était comédienne de théâtre avant et cela vient de là. C’est une phase de création comme celle d’un spectacle. Au niveau de l’écriture, que ce soit avant le tournage ou même au montage, il y a vraiment eu quelque chose de nouveau pour nous. Ne serait-ce que raconter une histoire sur une heure et demi, de suivre des personnages, on a compris pas mal de choses et cela nous a permis de trouver des clés sur un projet qu’on avait initié avant et qui sera notre prochain long métrage.

A.S…Les comédiens ont été sollicités une vingtaine de fois et on a beaucoup travaillé avec eux avec de grandes phases d’écriture entre ces rencontres qui nous permettent de digérer et d’intégrer ce qui a été expérimenté en répétition et de s’ajuster aux acteurs. On travaille à ce qu’ils aient dans le scénario final des personnages sur mesure.

De votre expérience vécue à celle racontée dans le film, remodelée par le travail avec les comédiens, quels ont été les grands changements ?

A.S…Le vécu est une matière gigantesque. Le film ne s’attache qu’à une petite partie de l’expérience que nous sommes toujours en train de vivre puisque cela fait 15 ans que nous accompagnons quelqu’un de malade. On pourrait faire plusieurs films très différents avec tous les angles possibles ! Par exemple sur les aides à domicile puisqu’on en a eu une vingtaine et que ce sont des personnes de milieux sociaux différents du notre, avec des problèmes qui n’étaient pas les mêmes que ceux que nous avions vécus…On a décidé de partir du moment où la maladie arrive dans la vie de ce couple et celui où ils parviennent à trouver leur équilibre avec tout ça. Ce sont les premières années. Et, pour la fiction, on doit écrire pas mal de choses qui ne correspondent pas à la réalité mais qui permettent de mieux la raconter : par exemple le désir d’enfant était le meilleur outil de fiction pour mettre en compétition ce qui arrive face aux projets en cours. Les personnages retranscrivent des attitudes face à la maladie plutôt que des personnes précises, ceux qui n’acceptent pas et ceux qui comprennent qu’on ne peut pas se battre contre une telle maladie, que c’est une force de la nature. a réalité a le droit à des extravagances que la fiction ne peut pas se permettre ! On a été ramenés à ça tout le temps. On a du faire des choix pour que les fantaisies de Suzanne soient transgressives tout en étant crédibles pour les spectateurs. La réalité est bien plus punk que le film.

R.B...Il y a une scène qu’on avait tourné et monté avant de la retirer parce que ce n’était pas crédible alors que c’était quelque chose qu’on avait vraiment vécu !

Jo Deseure est une actrice phénoménale. Qu’a-t-elle apporté au personnage de Suzanne ?

A.S…Elle a amené beaucoup de choses qui sont dans son tempérament. Nous nous sommes beaucoup reposé sur son côté très rebelle, c’est une femme très punk, très rebelle, très indépendante. Elle place tous les projets au même endroit, elle a une vraie force d’implication. Elle a aujourd’hui 73 ans et traverse toujours Bruxelles à vélo la nuit. Pendant le confinement, elle se faisait juste arrêter par la police pour remettre son masque. Je m’étonnais qu’elle n’ait pas eu d’amende et elle me répondait…

Tu sais, Ann, je suis une vieille femme blanche, il ne peut rien m’arriver !

R.B…Elle s’est vraiment retrouvé dans la liberté du personnage de Suzanne et c’était presque un film d’action pour elle ! Le plus dur pour elle c’était de jouer la Suzanne du début qui est encore un raisonnable ! Pendant les séances de travail et d’improvisation, elle venant toujours apporter un décalage, une petite chose qui allait créer encore plus de spontanéité.

L’équilibre entre légèreté et noirceur par Ludovic Béot

Par un jeu d’équilibriste extrêmement fin, les cinéastes Ann Sirot et Raphaël Balboni filment la maladie avec autant de rigueur que de fantaisie. Noémie et Alex veulent un enfant. D’abord rythmé par les visites chez une spécialiste où l’on discute des positions sexuelles que le couple doit privilégier afin de maximiser les chances de procréation, leur quotidien est soudain bouleversé par le comportement étrange de Suzanne, la mère d’Alex. Le diagnostic médical tombe…Ce qui s’annonçait comme le récit d’une parentalité classique devient le parcours d’une parentalité inversée. Le couple se retrouve à prendre en charge Suzanne dont l’état mental empire progressivement sans que cette dernière ne le perçoive, laissant le projet de progéniture du couple remis à plus tard. Si Une vie démente n’est pas le premier film à traiter un tel sujet avec légèreté et humour, il enchante par son jeu d’équilibriste extrêmement bien senti et toujours juste. Le duo Ann Sirot et Raphaël Balboni superpose la description rigoureuse de l’implacable dégénérescence que provoque la maladie sur un esprit et un corps et une comédie pétillante, percée de ponctuations burlesques et d’un esthétisme qui rejette volontairement le naturalisme. L’idée très belle et courageuse du film est de ne pas traiter la démence comme un unique bloc de décrépitude pour son personnage, mais également comme l’expression d’une poésie fantaisiste et joyeuse.

Il est particulièrement frappant pour cela d’opposer Une vie démente au récent The Father. Dans le film de Zeller, le récit bâtit une stratégie immersive de théâtre mental qui à aucun moment ne parvient à dissocier son personnage de la maladie. Le personnage principal du film de Zeller devient la maladie, c’est ce qui le définit. Chez Ann Sirot et Raphaël Balboni, l’identité de Suzanne est maintenue par-delà les symptômes qui la contaminent, ce qui permet de dénuer l’ensemble d’une gravité et d’une pesanteur exprimées à outrance tout en rendant compte de la dureté et la douleur que la maladie provoque.

Qu’est-ce qu’il reste de soi, lorsque la maladie frappe et nous modifie ? C’est l’une des grandes questions posées par le film. Dans une scène bouleversante, le visage de Suzanne débordant d’un grand sourire se fige sur une photographie qui prend la totalité de l’écran. En voix-off, Noémie la trouve belle et heureuse. Alex lui rétorque…J’arrive plus à voir qu’elle est heureuse. J’arrive juste à voir que c’est plus elle. La maladie de Suzanne est à l’image de l’œuvre Dead Star Funeral de la plasticienne Stéphanie Rolland, qui ponctue à plusieurs moments le film. C’est assister à un papier qui se désagrège lentement. Un tableau déchirant qui, comme parvient à nous le révéler le film, n’est pas antagonique au bruissement d’une beauté étrange.