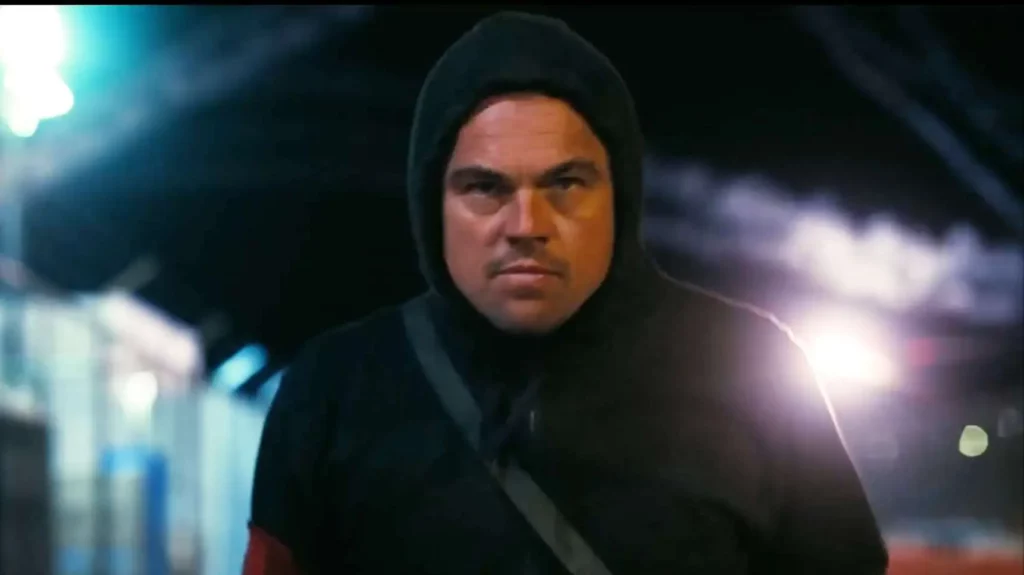

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…La révolution n’attend pas. Elle court comme le furet et l’on court après lui comme un lièvre qui toujours échappe en se montrant à la fin comme peau de lapin. C’est que la révolution est à l’époque du capitalisme tardif la réitération festive d’un principe de plaisir, un carnaval de signes et non la vérité d’une rupture dans l’ordre des situations. Ce qui mettra à l’arrêt l’éclate d’une jouissance que se distribuent les antagonistes, conservateurs et libertaires qu’aliène la même culture de masse, est la discipline d’un père aimant sa fille, l’unique sésame. Le reste, on s’en balance comme d’une guigne.

Bander pour la séduction. Une bataille après l’autre impressionne par son rythme soutenu 150 minutes durant. Le film court sans aucun repos ou presque, comme d’une seule traite pour différer toute retraite, sans relâche ni jamais débander ou alors si peu. La débandade est partout pourtant, des fêtards de la cause révolutionnaire qui ont la gueule de bois des lendemains de cuite, répression policière, trahison du grand nombre et dépression pour ses exceptions, jusqu’aux gardiens amidonnés de la race qui échouent à en conserver la pureté séminale. L’obscénité langagière n’y est pas que décorative en ayant pour humeur de fond toute l’écume et la semence de ses projections dans le cinéma de Paul Thomas dont l’emblème reste évidemment Boogie Nights (1998), épopée scorsesienne sur la grandeur et la détumescence d’un marneur de fond de l’industrie du porno. Le salaud crispé et constipé (Sean Penn) dont une activiste lubrique (Teyana Taylor) arrache une érection avant de le prendre par derrière avec son flingue figure le fond de l’affaire dont la question revient à qui a barre sur la jouissance de l’autre. Rien d’autre sinon, quand même, que la semence va à la dissémination et qu’un père d’adoption vaudra mieux qu’un géniteur fasciste jusqu’à l’os. Le film est une opération séduction irrésistible, en surface époustouflante. Mais Paul Thomas Anderson qui a toujours bandé pour la séduction n’est jamais meilleur et plus surprenant qu’en en prenant la tangente. En déroutant, parfois littéralement (la séquence inoubliable du camion sans essence et piloté en marche arrière de Licorice Pizza). Quand la séduction, enfin, se fait anti-production, autrement dit toute affaire cessante. La déroute n’est ici que celle de la cause révolutionnaire, sans idée sinon l’éclate nihiliste qu’elle ventile. La révolution, ses fête et trahisons. On nous rétorquera qu’on trouvera bien çà et là des migrants mexicains parqués dans des centres de rétention qui sont de concentration, le camp en paradigme de notre temps ainsi qu’y insiste Giorgio Agamben, et des militants qui les libèrent avec fracas et ivresse. Mais les seconds sont si happés par la fièvre activiste et slogandaire, autre écoulement libidinal que le shaker de la jactance bat en neige, qu’ils n’ont aucune oreille à prêter aux premiers, de toute façon vite refoulés du champ. Et comment la chose serait-elle donc possible quand les grandes orgues de la musique du fidèle Jonny Greenwood, certes souvent inventive, pianistique et percussive, écrasent toute possibilité d’écouter ce que l’autre a à dire ? Et comment l’évacuation d’un camp de sans-abris pour les besoins du film pourrait-elle valoir de preuve, sinon que son réel dément la fiction ? La révolution est martelée pour la simple raison que son marteau frappe l’enclume de son absence d’idée. Le vocable est consensuel à être délié de l’antagonisme que le capitalisme tardif a su refouler, à savoir celui du communisme. La révolution est partout, réactionnaires et progressistes, sauf à l’endroit où elle a quelquefois été, dans l’abolition du capital et de l’État. Et quand la révolution n’a pas eu lieu, son idée et son désir auront toutefois irrigué de formidables documents sur le gauchisme en Amérique, ses enthousiasmes et ses errements…Ainsi, le triptyque de Robert Kramer, The Edge (1968) Ice (1970) et Milestone (1975). Regardons encore ce qui se passe réellement de l’autre côté de la frontière mexicaine, là où un « gringo zapatiste » tourne tout son dos à l’expérience autogestionnaire dans le Chiapas.

La révolution est une fête, on s’en excite entre camarades, vive la liberté que l’on s’octroie à quelques-uns, entre soi ! Mais l’égalité dans un mouvement de masse ? Pas le sujet, pas envie. Dans les lendemains de fête, la gueule de bois reviendra alors aux balances. Quand on n’est pas puni du retour de bâton de la jouissance qui est la pulsion de mort mimétique, on trahira. Et tous trahiront sauf Bob Ferguson (Leonardo a reçu 25 millions de dollars, heureusement l’acteur a du génie). Le père déçoit sa compagne qui persévère à festoyer. Elle ne sera pas la mère de sa fille (Chase Infiniti son nom dirait presque le tout du film, une course infinie) qu’elle balance d’une certaine façon aussi. La seconde se distinguera d’elle pour démentir les quolibets de la trahison de sa lignée en retournant pour elle et son père le schibboleth des clandestinités révolutionnaires. La seule vraie discipline est cela et rien que celle-là. La révolution trahie par ses renégats l’est aussi par le film qui s’en réclame. Schibboleth à double sens. La révolution, c’est cotillon pour qui n’en prise que la pacotille, une performance sous adrénaline pour révolutionnaires de mascarade ou d’opérette. La fête n’est toutefois pas sans rapport avec la mort. On s’en amuse, on s’en approche du bord, on croit ainsi la conjurer mais l’immaturité n’est pas un talisman contre le réel qui en est l’impasse. Il faut un mot de passe sinon c’est l’impasse. À cet endroit précis, Une bataille après l’autre a du fil à retordre dont il a puisé certaines de ses inflexions dans une lecture allusive de Vineland de Thomas Pynchon. L’oubli du code que le cinéaste étire et qu’il réitère comme le symptôme d’une mauvaise répétition est un sésame ambivalent. D’un côté, l’indiscipline alimentée par des années de dépression, alcool et beuh, est le marqueur subjectif d’un puérilisme sécrété par le capitalisme tardif. De l’autre, une variante du mot de passe tardivement retrouvé, tiré de The Révolution Will Not Be Televised (1971) de Gil Scott-Heron, est un schibboleth à double sens.

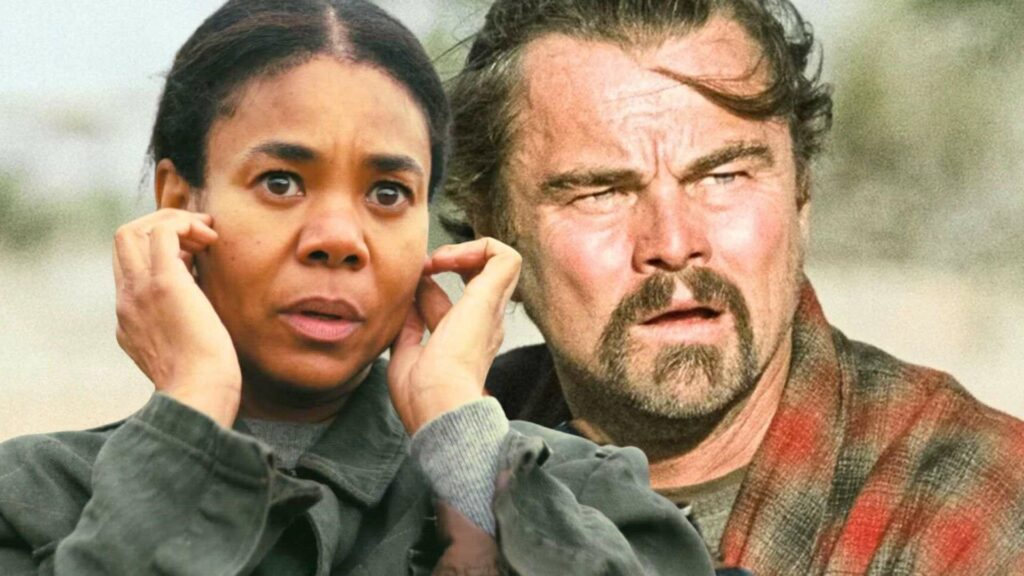

Un père et une fille s’y retrouvent en reconnaissant que la seule discipline qui les aura sauvés, c’est pour elle la filiation et pour lui la paternité (la mère qui aura balancé ses camarades s’en balançait, elle sera balancée, débarquée manu militari du film). C’est l’accord sonore de leurs avertisseurs portatifs, la mélodie de l’amour dans l’harmonique de leur cœur. Mais il y a autre chose encore. « Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction / Will no longer be so damned relevant » est le mot de passe ultime. Ce que dit la citation de Gil Scott-Heron porte l’espérance suivante : que les sitcoms rurales de l’époque de la chanson, alors produites par Paul Henning pour CBS, Petticoat Junction, Green Acres et The Beverly Hillbillies, (Hooterville nomme une communauté agricole commune à ces trois séries), n’empêchent pas ses téléspectatrices-eurs de se faire le sujet collectif d’une procédure de vérité, corrélative d’un processus révolutionnaire. Si la culture de masse est l’éther sémantique commun des protagonistes qui en échangent les mêmes références, chansons et séries, elle a également pour sésame ceux qui y retiennent un appel à suspendre la poussée des flux et la compulsion de répétition, la télévision et le cinéma d’action qui savent si bien capter l’attention. Au bout de la route, il faudra bien que le désert de l’éclate s’arrête dans l’amour d’une fille et son père. Pop et fascisme. Thomas Pynchon est le romancier nord-américain du capitalisme tardif dont Fredric Jameson est le théoricien. Selon ce dernier, tous les domaines de la culture y ont été intégrés, populaire, savante et oppositionnelle, subsumés sous la loi unique de la marchandise. Tous n’y sont plus que les plis d’une même étoffe comme une bande de bitume dans le désert, ce ruban de Moebius où l’on fait front de tous sauf du capitalisme. Les contradictions y sont un jeu spéculaire de différences carnavalesques, les antagonismes parodiés, les utopies seulement festives et minoritaires. C’est dans cette confusion spectaculaire que l’on saisit le pouvoir d’aliénation du consumérisme et la difficulté d’y faire sérieusement exception au nom d’idées intraitables, résistant à toute intégration ou récupération. Paul Thomas Anderson fraie avec une certaine acuité dans le vivier de la postmodernité, d’où son recours réitéré à Thomas Pynchon. À la différence d’un Quentin Tarantino, le cinéaste est plus sensible aux frictions des contradictions sociales, sans en tirer cependant plus qu’une maestria dans le jonglage. La comparaison avec le récent Eddington d’Ari Aster est tout à fait éclairante, à son bénéfice. Là où ce film est d’une précision géo-historique redoutable, rigoureux dans la description d’un espace (un territoire parfaitement circonscrit du Nouveau-Mexique) et d’un temps (la crise du coronavirus en 2020 et comment elle continue encore de couronner le contemporain), celui de Paul Thomas Anderson privilégie la frivolité modiste des signes dans une temporalité obscure, anticipation et uchronie. La fascisation n’y est pas un grotesque terrifiant (on a encore en mémoire l’adjoint du shérif noir du film d’Aster qui ressentira dans sa chair ce que Black Lives Matter veut dire), mais les tics et mimiques de Sean Penn jusqu’à la rigor mortis.

Une bataille après l’autre est un film symptomatique du côté où penche Paul Thomas Anderson jusqu’à tomber quand il échoue à tromper ses propres sirènes, maestria tapageuse, virtuosité vaine et séduction jusqu’à la frivolité. La saisie de la jouissance dans le suractivisme et de la culture de masse commune aux ennemis a suffisamment de finesse pour indiquer que l’esprit pop n’est pas hétérogène au fascisme qui s’en acoquine. Mais l’ironie ne suffit pas pour s’en protéger, ni la trahison de la révolution réduite au mot de passe mélodique des fidélités parentales. Pourtant, trois moments remarquables soulèvent la fiction du couvercle d’une narration menée tambour battant, sans temps mort. Le feed-back historique, l’amitié du maître et l’arrêt entre les plis montreront en effet ce que peut réussir un cinéaste quand il s’extirpe des ornières auxquelles plus souvent qu’à son tour il cède. La séduction dont il a besoin pour s’en faire l’esthète (format VistaVision et transfert sur 70 mm., un luxe inutile dans les salles de cinéma ordinaires qui ne projetteront que des DCP), sinon l’analyste (le grain charnu de l’image rejoint l’écume des plaisirs ou l’éruption d’acné), il sait aussi bien qu’elle empêche du réel d’advenir, l’amour seul qui mieux que la révolution saura mettre à l’arrêt la machine d’un principe de plaisir qui a pour carburant l’éclate et le crash pour fin.

Bob est chez lui, en peignoir qu’il ne quittera plus, et fume tel le Dude de The Big Lebowski (1998) des frères Coen. Il regarde aussi La Bataille d’Alger, d’un œil pas aussi distrait qu’on le croirait d’abord. Le film de Gillo Pontecorvo, il le connaît par cœur comme les militants des Black Panthers qui l’avaient élu en mantra de la stratégie insurrectionnelle inspirée du FLN, sans savoir que ce film allait avoir une vie démontrant ses ambivalences puisqu’il a également servi les causes adverses de la contre-insurrection, Amérique du sud dans les années 70 et Irak des années 2000, ainsi que l’a montré un documentaire de Malek Bensmaïl. Soudain, les forces armées débarquent, cherchent partout le fugitif qui s’est planqué dans un tunnel qu’il avait creusé, on ne sait jamais, si un jour on venait à le retrouver. Par le trou du terrier, on y balance une grenade lacrymogène. On s’en émeut. Bob se retrouve victime d’une enfumade comme les ascendants des militants du FLN à l’époque de la conquête algérienne. Ce court-circuit fore dans le tissu commun des références culturelles le tunnel de l’Histoire. Bob est alors en fuite et trouve du soutien du côté du chicano Sergio, l’instructeur en karaté de sa fille, Willa. Le senseï joué avec la malice du chat d’Alice par Benicio del Toro est une figure de maître extraordinaire, sans la sévérité du surmoi. Le maître règne dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, emblématiquement dans The Master (2012). Et il n’intéresse vraiment qu’à se déporter, décentré du seul pouvoir qu’il représente et dont il tire son autorité, dégondé de sa position de maîtrise pour se faire l’ami de l’ami qui aura su le bousculer.

Dans Une bataille après l’autre, le senseï est ici celui qui a su créer un monde de solidarité autour de Bob, un tissu d’amitié et de complicité qui lui permet à la fois de passer entre les mailles du filet policier et de retomber sur ses pattes, même quand il tombe du toit (sacrée cascade de Leonardo DiCaprio) et se fait taser. Le senseï est le chef de l’une des stations d’un nouvel underground railroad. Son rôle donne autant au corps la discipline qui lui manque (ah, si le film avait suivi la leçon de karatéka de Willa) qu’il fait passer l’ami par les trous et les obliques, dans la suite du monde.La course-poursuite finale est le dernier acte d’Une bataille après l’autre, l’acmé de l’éclate autant que son formidable arrêt, même s’il vient un peu tard. Ce qui retient le plus l’attention est la série des plis de la route traversant le désert avec laquelle jouent le filmage au ras du bitume et les longues focales. La vérité baroque du film de Paul Thomas Anderson s’y donne à plein, esthétiquement (les variations d’un même fond sont préférées à l’émergence de singularités ou d’exceptions) et politiquement (le pli n’est pas la coupure). Willa a alors une pensée qui lui vient à la vitesse du kaïros : au lieu de fuir son poursuivant que son père poursuit, elle niche sa voiture dans un pli de la route comme des mondes cachés au regard, ainsi La Forteresse cachée (1958) d’Akira Kurosawa. L’homme derrière elle ne voit rien de l’obstacle, aveuglé par la vitesse. Le carambolage est inévitable. L’éclate y trouve son apogée et son point d’arrêt. Alors l’amour peut s’accomplir même si ses suites se font faibles en se partageant gentiment entre un père apprenant à se tirer un selfie et sa fille partant à la manif. Vineland. L’à-présent intempestif (l’Algérie en image dialectique), le maître prémuni des jouissances du surmoi (moins son représentant que le passeur et l’ami, l’accompagnateur placentaire) et l’éclate à l’arrêt (le pli enfin interrompt au lieu de couder la même étoffe de désert) voilà dans Une bataille après l’autre les trois chas par lesquels passe l’aiguille du fil fantôme, le vice inhérent échappant au « golden fang » (le signifiant flottant, le mana du monde décrit dans Inherent Vice), la ligne de fuite en diagonale du crochet d’or des farandoles culturelles. Comme les trois pointillés de l’utopie du Vineland du roman original de Thomas Pynchon, et dont Paul Thomas Anderson se sert à l’instar d’un test au nom identique, mesurant la seule capacité d’adaptation d’individus souffrant de troubles du comportement.

Une vague après l’autre par Bastien Gens

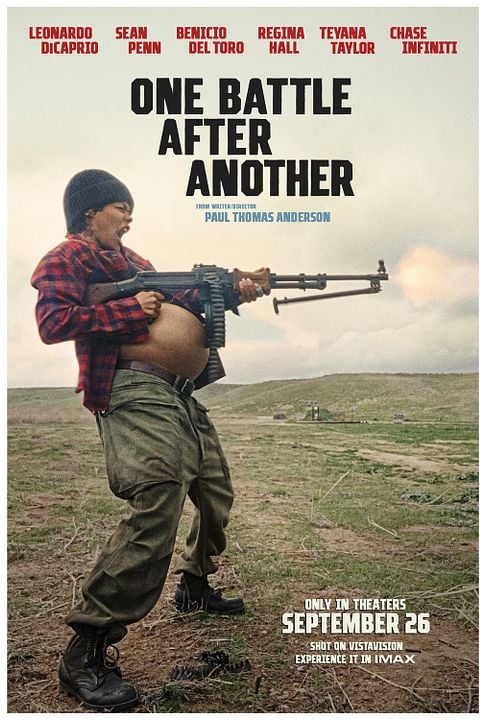

Faites la révolution et l’amour…Dans la première partie d’Une bataille après l’autre, nouvelle adaptation d’un roman de Thomas Pynchon par Paul Thomas Anderson, après Inherent Vice, les héros sont entraînés dans une quête conjointe d’action politique et de jouissance. Si l’univers du film évoque le fond de l’air brun du temps présent (une Amérique fascisante, l’enfer de la politique migratoire, etc.) il ne faut pas s’y tromper, c’est davantage le fait révolutionnaire en général qui intéresse Paul Thomas Anderson, et non la lutte contre la politique trumpiste en particulier. Le film reprend à son compte le principe d’uchronie du roman Vineland, déployant un univers, certes actualisé et semblable à la Californie des années 2000 jusqu’à nos jours là où Pynchon situait son action dans les sixties, mais flottant entre réalisme et absurde. Le groupuscule révolutionnaire French 75, mené par Perfidia (Teyana Taylor) accompagné de son amant Bob (Leonardo DiCaprio) multiplie ainsi les actions armées autour de la frontière mexicaine avec une lascivité peu commune. Libérer des prisonniers sans-papiers, s’embrasser langoureusement, faire exploser une ligne haute-tension, baiser sur le capot…Une excitation insurrectionnelle en chasse une autre plus érotique. Chez Anderson, la révolution s’apparente d’abord à un état émotionnel momentané, une ardeur à entretenir ou une ivresse, dont le film cherche à épouser les flux et reflux. Ainsi de l’entrée en matière, embrassant les fuites des insurgés ou captant en plan rapproché leur surexcitation, le cinéaste figure le geste révolutionnaire comme une effusion et un jaillissement, tandis que les dialogues frénétiques esquissent une certaine utopie sexuelle. La lutte contre le fascisme s’emboîte dans des tribulations amoureuses et un érotisme aussi débridé que sans frontières. Dans le cinéma d’Anderson, l’extase est par ailleurs aussi et peut-être surtout musicale. Cette longue introduction pose ainsi l’idée que la Révolution est une affaire de mélodie et de rythme, qu’il s’agit de ne pas perdre. Dès le plan d’ouverture accompagnant le regard et la démarche stressée de la guérillero Perfidia, qui observe un centre de détention situé en contrebas, le film épouse la nervosité de son héroïne. Le film démarre à cent à l’heure et maintient ce tempo une trentaine de minutes, enchaînant les scènes d’action et les embranchements érotico-amoureux sans lever le pied de la pédale. Mais déjà, une ombre plane. Dans l’œuvre du cinéaste, peuplée de cabotins illuminés Inherent Vice, Punch-Drunk Love, The Master ou d’entrepreneurs enfiévrés There Will be Blood, Phantom Thread, les états trop exaltés se laissent toujours teinter d’une insondable nostalgie…La petite mort guette.

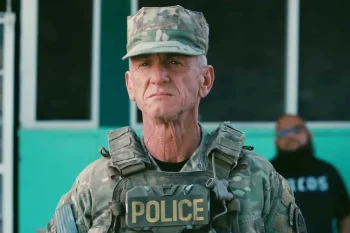

Au-delà du personnage de Bob l’artificier, dont la vigueur chancelle rapidement, l’énergie sexuelle se cristallise ailleurs, dans la relation improbable entre Perfidia et le colonel Lockjaw (Sean Penn). En le forçant à se mettre en érection alors qu’elle le prend en otage (toujours cette imbrication entre sexe et action), elle réveille chez lui une ardeur inextinguible et se découvre un ennemi double qui la mènera à sa perte (leur liaison naîtra par la suite d’un chantage). Des petites triques naissent les grands monstres : c’est du désir malade et dévorant de Lockjaw que découle toute la dynamique de la suite du récit. Seize ans plus tard, Perfidia a disparu après avoir balancé tous ses camarades sous la contrainte de Lockjaw, et Bob vit incognito avec sa fille Willa (Chase Infiniti) quand la figure du Colonel (qui veut désormais intégrer un club secret suprématiste constitué de l’élite de l’élite américaine) va de nouveau les menacer. L’ambiguïté du regard d’Anderson sur l’acte révolutionnaire tient à ce qu’il fait de ce personnage de masculiniste raciste et dégénéré le cœur vibrant du film : lui bande facilement, quand Bob, révolutionnaire rangé des voitures, se met plus laborieusement en route. Avec son visage sans cesse contorsionné et ses tenues parfois ridiculement cintrées, Sean Penn incarne à merveille une forme de frustration existentielle une libido contrariée sur pattes. Indéniablement, c’est lui, plus que la tête d’affiche, qui se démarque au sein de l’ample casting. Faites la révolution et ouvrez-vous une petite cannette. Après des années de cavale, la foi révolutionnaire qui animait Bob s’est engourdie dans un enivrement et un nuage de vapeurs anesthésiantes. L’action est relancée, mais elle sera indéniablement entravée par le manque de vivacité du héros, à la fois lent corporellement (il peine à tenir le rythme lors d’une escapade sur un toit) et mentalement (sa mémoire flanche).

Le film s’inscrit alors plus nettement dans le style comico-paranoïaque d’Inherent Vice. Anderson en reprend plusieurs motifs de mise en scène les gros plans sur le regard fuyant du héros statique dans son canapé, la porte d’entrée soudainement défoncée ou, plus tard, le surgissement silencieux de dizaines de soldats sans jamais toutefois parvenir à la même folie et la même sensation de dérèglement. On pourrait arguer que le film est un brin trop linéaire et, lisible, et de fait, il opte pour un récit au ton beaucoup plus emphatique, rappelant en cela davantage la trajectoire aimantée des deux amoureux de Licorice Pizza que l’enquête absconse et labyrinthique d’Inherent Vice. Une bataille après l’autre poursuit cela dit une autre chimère que le seul trip hallucinatoire : l’idée que la révolution vivra et vaincra. Anderson structure son film en une suite de segments de situations qu’il étire à outrance, soulignant toujours le déploiement laborieux de l’action, bien accompagné par les compositions répétitives (quelques notes de piano) de Jonny Greenwood. Par là, le cinéaste semble chercher à circonscrire de différentes façons l’essence du sentiment révolutionnaire, en gardant à l’esprit l’idée que celui-ci s’éprouve sur le temps long (le temps qu’embrasse le récit, mais aussi la durée interne des différentes séquences), comme si son élan était toujours contrarié par le caractère éphémère de l’ivresse qui le porte, qu’il faut sans cesse alimenter (le sexe, l’alcool ou simplement les cris enthousiastes de révolutionnaires mexicains que Bob multiplie pour se « recharger »). C’est dans l’avant-dernier segment du film qu’Anderson trouve une forme d’épure idéale et sûrement sa plus belle idée formelle, sur une route au milieu du désert, sillonnée d’un côté puis de l’autre, se dénoue toute l’intrigue. Cette longue course-poursuite, qui engage la survie des protagonistes et par là celle de l’idéal révolutionnaire, culmine dans une ligne droite traversant un champ de bosses, comme si les voitures naviguaient sur une mer agitée. Sans trop dévoiler ce moment de bravoure, on retient à son terme que c’est Willa qui aura su, sans se perdre dans les remous du récit, appréhender le rythme de cette oscillation et surfer sur les vagues se présentant à elles. En somme, c’est l’enfant qui ici permet à la révolution de perdurer. Une autre forme, plus discrète, avait déjà instillé plus tôt l’importance de la filiation révolutionnaire, dégagée dans le film de la seule question des liens du sang. Alors que la fille de Perfidia rencontre une ancienne camarade de lutte qui a subi les conséquences de la trahison maternelle, cette dernière défie, yeux dans les yeux, la jeune femme et croit reconnaître en elle la « balance ». Mais une lueur située à l’arrière-plan, pile entre leurs deux visages, nous raconte aussi autre chose : une petite flamme, celle de l’idéal révolutionnaire, brûle encore.

Une bataille après l’autre ne promeut aucun programme politique. Les deux camps ont réagi, chacun s’est senti à la fois blessé, compris ou autre.

Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro se livrent sur les coulisses d’un grand film.

Par Juan Claudio Matossian

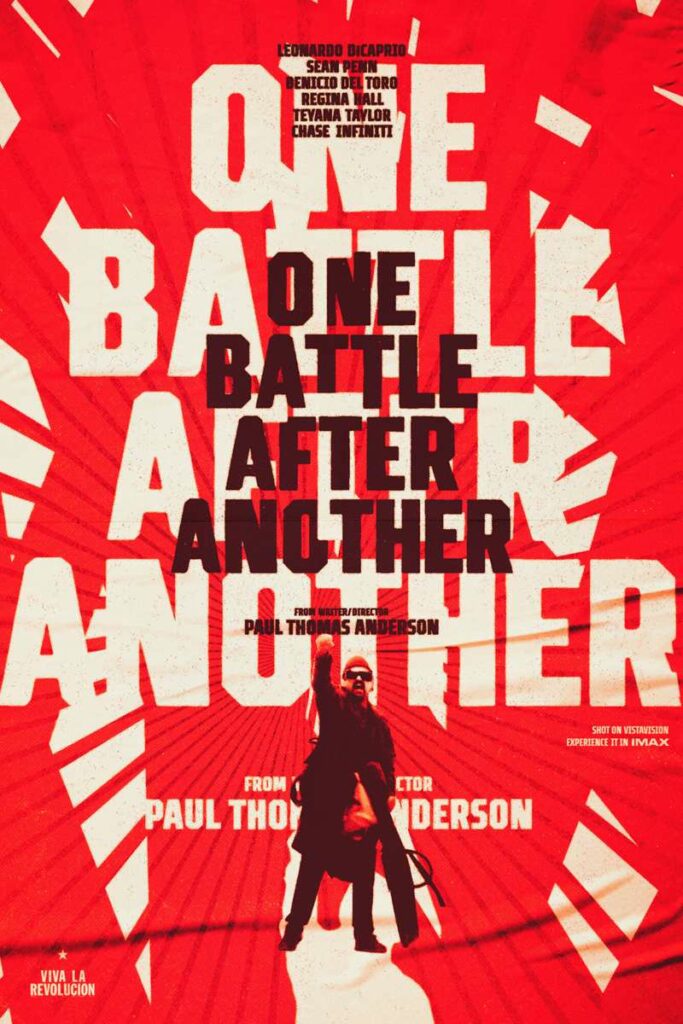

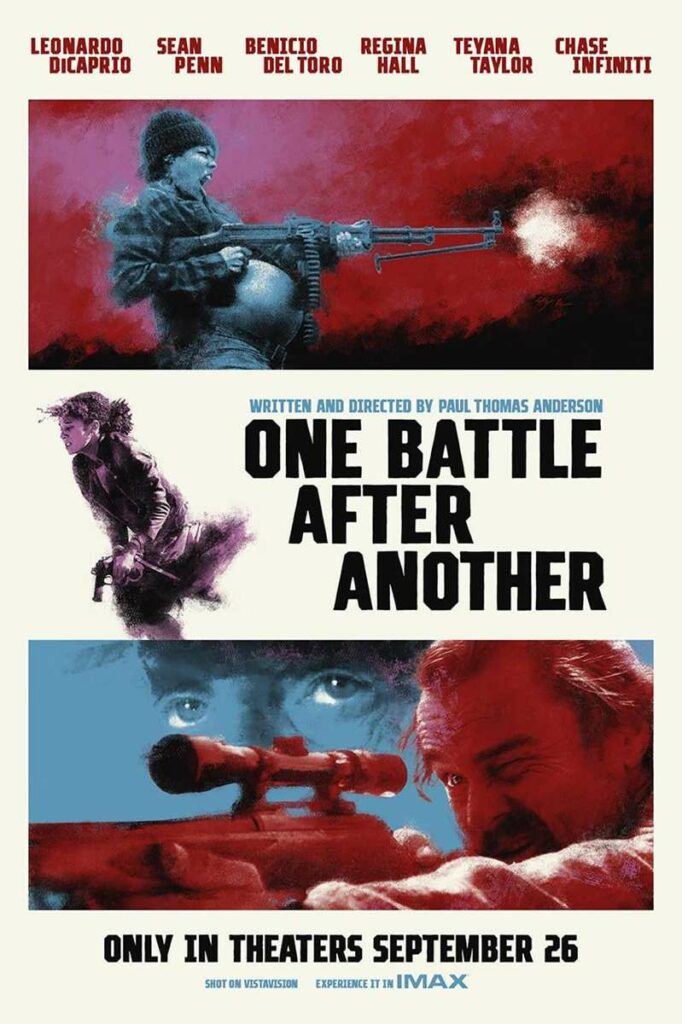

Dès sa sortie, à la fin du mois de septembre dernier, Une bataille après l’autre, dixième long métrage de Paul Thomas Anderson, s’est imposé comme un sérieux prétendant pour les Oscars. Ces dernières semaines, les récompenses qui marquent le début de la saison et font figure d’oracles pour les Oscars n’ont fait que confirmer cette impression. Le film domine les nominations aux Golden Globes avec neuf citations, en totalise quatorze aux Critics Choice Awards, a été distingué par la quasi-totalité des associations de critiques et a déjà remporté plusieurs prix majeurs, dont celui du meilleur film aux Gotham Awards. Son casting est lui aussi pressenti pour figurer dans toutes les catégories d’interprétation, à commencer par Teyana Taylor (meilleure actrice dans un second rôle, même si Regina Hall conserve quelques chances), puis Chase Infiniti (meilleure actrice), Leonardo DiCaprio (meilleur acteur), et enfin Benicio del Toro et Sean Penn (meilleur acteur dans un second rôle, une statuette qui semble devoir se jouer entre eux). Tous les interprètes sont en lice pour une campagne qui pourrait s’achever sur un résultat historique. Nous avons eu la chance d’assister à une conférence numérique organisée par Warner Bros et animée par Katey Rich, rédactrice pour The Ankler, réunissant DiCaprio et Del Toro, qui incarnent respectivement Bob Ferguson et le Sensei Sergio St. Carlos, deux personnages déjà iconiques, notamment grâce à leur relation très marquante à l’écran.

Leonardo, vous aviez déclaré avant ce film que vous rêviez de travailler avec Paul Thomas Anderson depuis des décennies et que cela avait déjà failli se concrétiser par le passé. Comment vos attentes se sont-elles comparées à la réalité du tournage ? Je crois que n’importe quel acteur ayant travaillé avec lui sur ce film dirait qu’il dépasse toutes les attentes possibles. Il crée un environnement de travail extrêmement stimulant. On a le sentiment de faire partie d’une communauté, d’être en dialogue permanent. Il nous place dans des contextes où on travaille avec des acteurs non professionnels, dans des lieux qui influencent profondément la narration et les personnages. Le fait de visionner chaque jour les rushes tous ensemble, avec toute l’équipe, joue énormément. Il laisse aussi une grande part à l’improvisation et vous permet de prendre possession de votre personnage à votre manière. Travailler avec Paul, c’est une expérience profondément collaborative. On se sent appartenir à un collectif dans lequel chaque idée compte, tout se discute, tout semble possible. C’est très difficile d’instaurer un tel climat pour un réalisateur, car c’est un métier très souvent solitaire. Mais lui, il a vraiment tenu à ce que l’on se sente membre d’une communauté.

Benicio, vous avez vous aussi évoqué cette sensation de communauté créative, d’autant plus marquante que le tournage a été mis en pause pour vous attendre, pour que vous puissiez incarner Sensei. Et, une fois que vous êtes arrivé sur le tournage, vous avez apporté au personnage votre touche, comme Leonardo vient de le décrire. Oui. Nous nous sommes assis tous les trois, Leo, Paul et moi, et nous avons parlé de la partie de l’histoire que nous partagions. Paul veut que ses acteurs racontent aussi l’histoire. Il écoute vos inquiétudes, vos idées, vos réflexions. Et comme le disait Leo, il est capable de changer de direction très vite. Lorsqu’une idée lui plaît, il s’en empare immédiatement. Cela rend le processus très ludique. Travailler avec Leo apporte aussi une forme d’ordre, issue de l’expérience. Nous faisons ce métier depuis longtemps, comme Paul. Il y a une confiance mutuelle qui est à la base. Les idées que nous proposons ne sont pas farfelues, elles sont ancrées dans l’histoire et nourries par nos parcours respectifs. Cela renforce encore cette confiance.

Une bataille après l’autre explore le conflit sous de multiples formes. Qu’est-ce qui vous a le plus attirés dans cette histoire, et pourquoi vous semblait-il important de la raconter aujourd’hui ? Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit « Waouh. C’est terriblement raccord avec le monde dans lequel nous vivons. » La polarisation idéologique, le sentiment d’un extrémisme omniprésent…Paul a commencé à réfléchir à ce projet il y a vingt ans, et à écrire le scénario il y a environ quinze ans. Et pourtant, comme le dit Perfidia dans le film, « seize ans plus tard, bien peu de choses ont changé ». Le film a touché une corde sensible chez le public. Ça pourrait devenir une œuvre qui symbolise notre époque, l’état du monde culturel. J’ai grandi avec les films politiques des années 1970, À cause d’un assassinat, Les Trois Jours du Condor, Les Hommes du président. Des films porteurs de messages politiques, mais aussi profondément dramatiques. Ici, comme l’a dit Spielberg, Paul aborde un sujet brûlant avec humour et comédie. Et, de cette manière, il invite le public à se saisir du sujet. À mon sens, ce film ne promeut aucun programme politique particulier. Pour moi, la preuve c’est que les deux camps ont réagi, et que chacun s’est senti à la fois blessé, compris ou autre. Paul a su insuffler à cette histoire une humanité profonde, celle de personnes qui luttent, avec ce message intemporel : prendre soin les uns des autres. C’est d’une puissance immense, renforcée par l’humour.

Leo l’a très bien exprimé. J’ajouterais simplement que Sensei est un bel exemple de solidarité. Il donne à voir une idée de l’aide désintéressée. C’est sans doute pour ça que le public s’est attaché à lui : c’est un homme profondément bon, porteur d’espoir. Cela fait partie de la palette émotionnelle que Paul a apportée au film, et je lui suis profondément reconnaissant de m’avoir confié ce rôle.

Vous semblez tous deux avoir une belle alchimie dans le film, et vos échanges y paraissent d’un grand naturel. Dans quelle mesure tout ça était dans le scénario, et dans quelle mesure ça relève de vos apports personnels ? Si je me souviens bien, c’était un mélange, non ? Une grande partie du caractère de nos personnages était dans le scénario. Et je l’ai raconté maintes fois, mais ’il fallait attendre Benicio. Il tournait autre chose, mais on savait que ce serait lui, le Sensei. Et dès qu’il est arrivé sur le plateau, il a donné forme au personnage, avec ses valeurs, ce qu’il ferait et ce qu’il ne ferait pas. Et comme Benicio l’a dit, nous avons pu infléchir un peu le cours des choses et beaucoup improviser ensemble. Dans ce film, nous nous écartons un peu de la trajectoire et, chacun de notre côté, nous partons pour une sorte de périple. D’autant que nous avons travaillé avec beaucoup d’acteurs non-professionnels, et ça nous a donné l’impression d’être des auxiliaires, d’avoir aussi la fonction guider des troupes dans une direction ou une autre pour s’intégrer à la narration, au voyage. Mais ce qui est intéressant chez ces deux personnages, qui apportent beaucoup d’humanité, c’est que je crois qu’ils essaient tous les deux d’agir du mieux qu’ils peuvent, avec bonté. Mais c’est aussi très humain qu’’au final, ils n’aboutissent à rien. Je pense que ce simple fait de continuer à avancer, c’est une forme d’héroïsme dans cette époque. Je crois que Paul insistait beaucoup là-dessus. Et quand vous regardez ce que font nos personnages, ils avancent, tout simplement, contre vents et marées, même lorsqu’ils n’atteignent pas l’objectif final. Et j’ai le sentiment que ça parle au public, parce que c’est profondément humain.

Oui. La seule chose que je pourrais ajouter, de mémoire, c’est que le premier jour, je crois, mon tout premier jour avec Leo, on a tourné les scènes dans cette boutique à El Paso. Tous ceux qui nous entouraient n’étaient pas des acteurs. Donc, comme le disait Leo, Paul nous a mis dans une position où il fallait montrer l’exemple. Et je crois que ça a donné le ton. Moi, je me suis dit : « Waouh. Quoi que je fasse, je dois donner le ton, pas seulement pour Leo, mais aussi pour le reste de la troupe, pour qu’ils entrent dans ce qu’on essaie de créer. » Et je pense que ça a été utile pour créer cette alchimie, et aussi pour les acteurs qui jouaient les autres personnages. En tout cas, moi, ça m’a aidé, c’est certain. On se sentait responsables de nos personnages, parce que c’étaient eux qui devaient rendre crédible et intéressante cette histoire pour des acteurs non-professionnels. Et nous avons réussi à les embarquer. Donc oui, je pense que cela a beaucoup contribué à cette entente, pour Leo comme pour moi.

J’ajouterais seulement que l’un des premiers moments où j’en ai vraiment pris conscience, c’est quand je tournais une séquence avec Sean Penn, nous sommes entrés dans un supermarché qui était ouvert, en activité, comme n’importe quel jour. Comme scénariste et réalisateur, il a sa narration, son histoire, mais je crois qu’il aime aussi une forme de chaos contrôlé, la surprise de l’inconnu, ce qui pourrait arriver. Il y a la narration, l’histoire, la structure, et pourtant il aime vous placer dans des situations qui ne sont pas habituelles, si je puis dire.

Comment s’est passé l’été à El Paso ? Et comment le paysage de la région a-t-il contribué au film ? Franchement, on s’est régalés. Vraiment. El Paso, c’était super, le centre-ville est extrêmement cinématographique. Les gens étaient formidables. La nourriture était délicieuse, le Café Central est un restaurant où nous sommes allés plusieurs fois. Tout était très amusant. Et les gens qui jouaient dans cette partie de l’histoire étaient eux aussi investis, très impliqués.

Oui, je suis entièrement d’accord. Je crois que le fait de pouvoir travailler avec la communauté locale, surtout dans une ville frontalière, a insufflé au film une énergie, une réalité et une forme de détermination. Tous les acteurs, et aussi les non-acteurs avec lesquels nous avons travaillé, ont apporté une incroyable sensation de vérité. Nous avons tourné avec des personnes qui étaient réellement propriétaires de magasins, agents pénitentiaires, infirmières…Ils ont apporté leur propre vie, leur propre humanité à ces personnages, et cela a fait de l’ensemble un écosystème d’un réalisme saisissant, un endroit vivant, vibrant. Et ils ont été d’une gentillesse folle avec nous, vraiment, ils nous ont accueillis de façon extraordinaire.

Benicio, votre personnage dégage une force paisible. Comment avez-vous travaillé le silence et la retenue pour façonner votre interprétation du Sensei ? J’observais la façon dont Leo jouait son rôle. J’avais le sentiment que mon personnage jonglait avec beaucoup de choses, et qu’il devait rester très centré. Et qu’il essayait d’aider le personnage de Leo à atteindre l’endroit où il doit aller. Donc j’essayais de rester bien ancré, de m’assurer de connaître mon prochain pas, ma prochaine pensée. Et j’écoutais, tout simplement. Écouter, ça vous installe immédiatement dans une certaine position. Mais une grande partie vient aussi du fait que Leo apportait cette énergie, et Paul et moi avons senti qu’il fallait l’accueillir, mais aussi lui laisser de la place. C’est un peu une histoire de yin et de yang. La manière de répondre à cette énergie, c’était de rester dans la tranquillité, et d’aider ce type qui perd la tête à cause de la drogue, ou de je ne sais quoi, et qui tente de retrouver sa fille. Voilà, c’était essentiellement ça. Il s’agissait de contrebalancer, tout en respectant et en acceptant cette énergie, parce que c’est lui le moteur de cette partie du film. Je devais me mettre à son diapason.

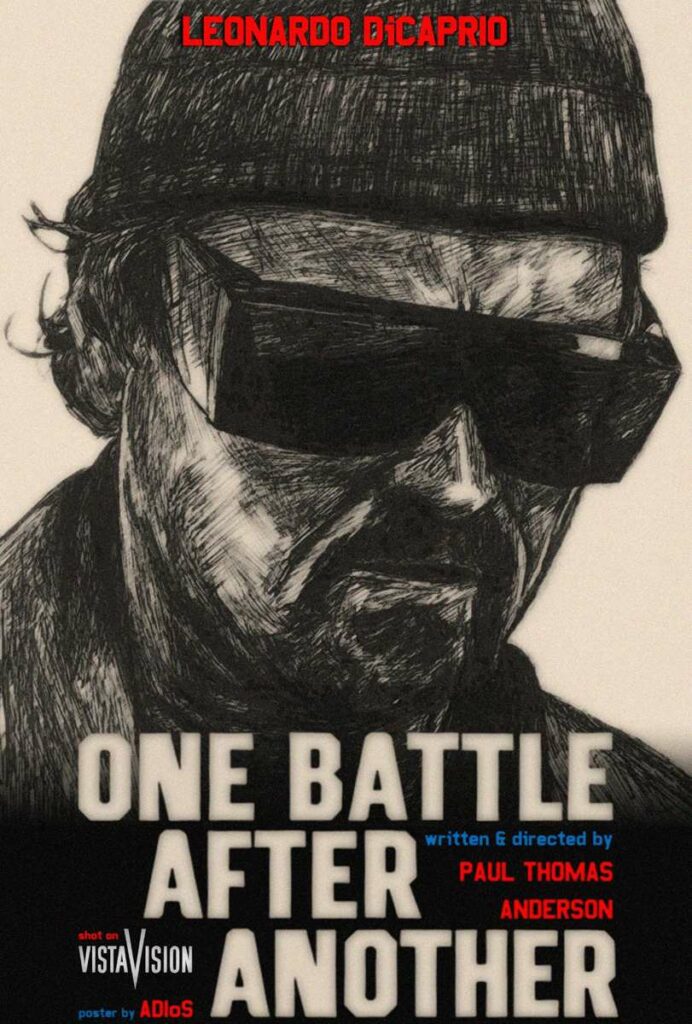

Leo, comment avez-vous construit le langage corporel de votre personnage ? Je crois que c’est venu des circonstances. Au début, j’ai eu une conversation avec Paul sur la création de ce personnage, et il m’a dit : « Écoute, tu as grandi au cœur de la contre-culture. Tu sais qui sont ces gens, qui ne sont pas forcément des révolutionnaires radicaux. » Mon père a passé du temps avec Abbie Hoffman quand il était plus jeune. Je connais un peu ce que représente ce milieu. Il m’a dit « Appuie-toi sur ce que tu apportes de chez toi, et moi je vais te construire ce personnage californien, un ancien révolutionnaire qui essaie de s’adapter au monde où il vit. » Et à partir de là, le personnage se bâtit : quand on a la base de qui il est, quand on comprend qui il est, et le traumatisme de ce qui lui est arrivé. Ensuite, il y a les circonstances : tenter de récupérer ma fille, et tous les obstacles que Paul place devant moi, face à l’énergie frénétique de cette perte, qui est traumatisante. Les obstacles rencontrés par mon personnage ont permis, je crois, que ce langage corporel surgisse naturellement. Ce n’était pas conscient.

Benicio disait qu’il se laissait porter par votre énergie. Leo, avez-vous senti que Bob, votre personnage, bougeait différemment en présence du Sensei ? Était-ce une présence apaisante ? Y a-t-il quelque chose qui changeait pour vous dans les scènes que vous faisiez ensemble ? C’est la seule personne, dans ce quartier chaotique, réprimé par des forces militaires incompréhensibles, à qui Bob puisse s’adresser, quelqu’un qui a un lien avec sa fille, quelqu’un dont il sait qu’il peut l’orienter. Je crois que nous avons parlé de la relation que ces deux personnages ont dû avoir par le passé, et notre sentiment était que j’avais probablement suivi quelques-uns de ses cours. J’ai probablement passé du temps avec lui. Mais lui ne connaît pas mon passé, il ne sait pas que j’ai appartenu aux French 75. Il l’apprend au fil de l’histoire. Et comme le dit Benicio, il devient un peu fan de Bob, mais il n’est pas prêt à aller au-delà de certaines limites. Et Benicio l’a dit dès le début, et c’était une décision essentielle « Je vais faire ça pour cet homme parce que je connais sa fille, mais je n’irai pas jusqu’à l’extrême. » Cela rendait très tangible, très juste, qui sont ces deux hommes : on sent qu’au fond ce sont de bonnes personnes, qui essaient de s’aider. Et cela en dit long sur le monde dans lequel nous vivons, où nous avons besoin d’être bons les uns envers les autres, tout en posant nos propres limites, jusqu’à un certain point. On le ressent à travers ces personnages, et c’est quelque chose de magnifique que Paul a réussi à faire émerger à travers eux.

Le titre du film suggère à la fois la répétition et la résistance. Benicio, que signifie pour vous, personnellement, Une bataille après l’autre ? Vous gravissez une montagne, vous croyez avoir atteint le sommet, et puis il y a toujours d’autres montagnes. Je crois que c’était Hemingway qui disait que chaque fois qu’il allait commencer une nouvelle histoire ou un nouveau roman, il relisait le précédent qu’il avait écrit, pour se rappeler combien ça avait été difficile, parce que le suivant serait encore plus difficile. Je crois que nos vies sont comme ça. Il y a différentes sortes de batailles. Différents obstacles. Mais je crois que l’histoire de l’humanité est ainsi. C’est le grand tableau : chaque jour est une petite bataille, d’une manière ou d’une autre. Vous ne pouvez rien contrôler, ou vous pouvez contrôler certaines choses, mais pas tout..

Et vous, Leo ? Je suis d’accord. Il l’a formulé parfaitement, c’est vrai. C’est pour ça que Paul tenait autant à ce titre. Nous avons évoqué beaucoup de titres différents. Mais je crois que, pour lui, la prémisse, c’était précisément ce que signifie être père aujourd’hui, en pensant aussi à la génération suivante, à la manière d’être un bon exemple pour ses enfants, dans le monde que nous allons leur léguer, façonné par toutes nos erreurs. Je pense que la plupart des gens ont vu le film, mais ce dernier échange entre Bob et sa fille Willa, était vraiment saisissant. Ça dit qu’ils prendront leurs propres décisions, qu’ils continueront d’avancer. C’est un titre très juste. C’est bataille après bataille, même pour le personnage de Sean Penn.

Je vais reprendre une réplique du film « Les vagues de l’océan ». La poursuite en voiture à la fin, avec Leo et Chase, c’est comme un océan. Ça monte, puis ça redescend. La vie aussi, c’est ça : des hauts et des bas. Il faut tenir, et à un moment donné, ça ira mieux.

Cette poursuite finale à travers une rivière de collines semble effectivement aller de pair avec le titre Une bataille après l’autre. Je me demande si l’un a inspiré l’autre. Je crois qu’un élément clé du travail de Paul, c’est la recherche de décors et la création de ce monde fictif, Baktan Cross, qui est une sorte d’amalgame de paysages. Il y a une forêt dense, épaisse, puis il y a le centre-ville, et aussi un écosystème désertique. Paul en parle beaucoup. Pour faire ce film, il a passé presque un an à chercher des lieux singuliers qui, selon lui, pourraient capturer ce monde, l’englober d’une manière un peu particulière. C’est pour ça que ces montagnes, qui, pour moi, comme le dit Regina Hall, donnent naissance à l’une des poursuites automobiles les plus fascinantes et les plus tendues…au fond, ce ne sont que trois voitures qui se suivent sur une route à ciel ouvert. Il est tombé dessus par hasard il y a un an et il s’est dit « Bon, je n’ai jamais vu ça. C’est unique au cinéma. » Et ça, combiné à l’usage des caméras VistaVision et à son approche très classique, qui te donne l’impression d’être sur des montagnes russes, c’est la preuve de ce qui fait de lui un cinéaste à part. C’est un retour aux films qu’on aime. Ce n’est pas une poursuite conventionnelle. C’est la version Paul Thomas Anderson d’un film d’action, et c’est précisément ce décor qui lui a donné cette manière unique de la mettre en scène.

Leo, comment voyez-vous la notion de loyauté chez Bob, envers sa fille Willa, envers Perfidia, et envers la cause révolutionnaire qui structure sa manière de regarder la vie ? Et comment le mot « loyauté » entre-t-il en jeu quand on travaille avec Paul Thomas Anderson ? Je crois que Paul est très loyal envers son équipe. Loyal envers son travail. Loyal envers les acteurs avec lesquels il travaille. Il y a une dynamique familiale, une forme de gentillesse, et je crois que Benicio l’a dit à plusieurs reprises. Il y a de la bonté dans sa manière d’aborder les choses, une capacité à essayer de tirer le meilleur des gens, et une démarche inclusive. Pour ce qui est de Bob, je crois que le personnage est presque un figurant au début du film. Si je pense à ma propre jeunesse, il se bat pour une cause, il se bat pour quelque chose en quoi il croit, et dans son cas cela implique des risques très élevés. Mais quand le personnage vieillit, il devient beaucoup plus prudent. Il se confronte à la réalité d’avoir une fille, et il comprend qu’il prend aujourd’hui beaucoup plus de risques. Il y a donc une dynamique un peu différente entre la première et la seconde moitié du film. Dans la seconde, on voit une version de Bob non seulement plus lasse, mais aussi plus sage, plus précautionneuse. Je crois qu’il garde en lui cet esprit révolutionnaire, il a ses propres idées politiques, il sait pourquoi il se bat, mais il est aussi conscient du carnage et des erreurs commises dans sa jeunesse. Désormais, il se bat pour autre chose.

Benicio, vous disiez plus tôt que Sensei voulait aider Bob, mais jusqu’à un certain point. La loyauté définit-elle aussi votre personnage ? Oui. Je crois que Sensei est très loyal. Il se laisse arrêter pour conduite en état d’ivresse à la place du personnage de Leo. Là, on voit très clairement la loyauté. Il l’a un peu cherché, parce que c’est lui qui a apporté les bières, mais c’est lui qu’on embarque, et il se sacrifie pour Bob. Donc oui, je pense qu’il est très loyal. Je crois que Paul t’y pousse, pour la raison que Leo évoquait, il crée un environnement très ouvert. On a juste envie de donner le meilleur pour lui. On devient loyal envers lui, envers l’histoire, le film, et envers ses partenaires. Ça produit un effet domino, et je crois que tout part de Paul. Et puis, dans sa façon de diriger…je ne crois pas l’avoir entendu crier une seule fois. Je l’ai entendu rire, beaucoup. Même quand la situation était du genre : « Oh là, il faut finir ça parce qu’il se fait tard. » Il restait toujours calme, vous voyez ? Ça crée quelque chose de très appréciable, qui pousse à la loyauté, qui vous implique. Et je crois que ça s’étend à tous les acteurs dans ses films, même aux figurants, même à ceux qui ne sont pas acteurs.

Quel est le plus grand défi quand il s’agit de donner à voir l’humour qui existe entre les personnages, tout en l’équilibrant avec la satire politique et la part plus sombre ? Pour moi, le plus grand défi, c’est de rendre ça crédible. La comédie naît de la vérité. Je ne crois pas qu’on ait essayé d’être drôles à un quelconque moment. Peut-être qu’il nous est arrivé de pousser un peu dans cette direction, mais je pense que lorsque Leo perd la tête pendant cette conversation au téléphone, pour moi c’était « Ça, je l’ai déjà vécu. » Tous ceux qui voient le film s’y reconnaissent. Moi, j’ai déjà perdu la tête, et je crois que Sensei aussi. Je crois que Sensei perd le mot de passe de l’ordinateur. Donc, d’une certaine manière, il comprend aussi. Il faut juste s’assurer d’y croire, de le rendre vrai. Ensuite, si c’est drôle, c’est drôle. Je ne crois pas qu’on cherchait à faire rire. C’est comme si ça surgissait de la vérité, écouter, réagir, agir, mais dans le vrai. Moi, la comédie, c’était juste…Ça me surprend que les gens trouvent ça drôle, que ce soit drôle. Parce que je n’essaie pas d’être drôle : j’essaie juste d’avoir l’air d’avoir bu deux bières, et peut-être que cette petite danse à la fin naît d’une intention de détendre les policiers, d’une façon ou d’une autre. Ce n’est pas : « Ce type se rend, mais il veut faire un clin d’œil. » Ça vient du fait d’être dans l’instant, d’être sincère, de réagir à ce qui se passe. Dans mon cas, quand Leo tournait la scène au téléphone, j’étais derrière, hors champ, et je voyais Paul rire, se mordre le doigt, je faisais pareil. On riait, mais on n’essayait pas de forcer, de rendre ça plus drôle. On riait parce que tout était vrai.

Leo, est-ce que vous l’abordiez de la même manière ? Oui, je trouve que Benicio l’a très bien dit. Il s’agit davantage de la réalité des circonstances que d’essayer d’introduire un élément comique. Moi, je ris toujours quand il y a quelque chose en jeu. C’est ça qui me fait rire, quand il y a réellement quelque chose en jeu pour le personnage. Il y a une série de circonstances réelles, une réalité, qui me fait penser « Mon Dieu, c’est hilarant parce que c’est tellement inconfortable. » Non, je ne crois pas que nous ayons cherché à pousser la comédie, mais je suis heureux que ça ait fait rire, parce que la vie, parfois, peut être incroyablement drôle. Si les gens avaient un instrument pour observer nos vies, ils y trouveraient quantité de moments comiques, enracinés dans nos comportements et dans les circonstances où nous nous retrouvons. Et c’est ça, la vie.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionnés dans le jeu de l’autre ? Oh, pour moi, c’est facile. J’ai admiré des acteurs toute ma vie, et Benicio en fait partie. Nous avons grandi ensemble dans cette industrie, à la fin des années 1990. Je me souviens qu’il y a des années, nous étions en couverture du même magazine, comme « révélations ». Voir sa carrière et les choix qu’il a faits a été incroyable. Ce que tu veux faire, ce que tu recherches…Nous avons arrêté la production et nous l’avons attendu, parce que l’essentiel de mon travail sur ce film, je l’ai fait avec Benicio. Je savais que j’avais besoin de cette confiance et de cette collaboration avec quelqu’un que j’admirais comme artiste. Et je dois dire que ça a été presque immédiat. On parle des personnages, de qui ils sont, de leurs bases, mais dès le premier jour, j’ai senti que la dynamique entre Bob et le Sensei Carlos existait déjà. Cela venait de la clé fondamentale qu’on cherche chez un acteur : la précision. Il était très précis sur qui était son personnage, sur ce qu’il ferait et ce qu’il ne ferait pas. Et ça m’a détendu comme partenaire sur ce projet, parce que je connaissais ses limites. Je savais ce que son personnage ferait ou ne ferait pas. Cette précision, je crois, a touché le public. Je ne sais pas…C’était une évidence, quelque chose qui s’est installé entre nous sans avoir besoin de mots.

N’en jetez plus ! (rires) Bon, je pourrais dire la même chose. Je pourrais le dire directement à Leo. Mais ce qui me frappe, c’est son sens de l’humour, qui jaillit de la vérité qu’il dégage devant la caméra. Et puis, hors caméra, sa générosité. Il n’y a pas beaucoup d’acteurs comme Leo qui aient cette qualité…je ne sais pas comment le décrire. Il y en a très peu qui aient ce don de briller presque partout où ils vont. Comme il le disait à mon sujet, moi j’admire son travail depuis longtemps. Je crois que c’était peut-être le bon moment pour mêler nos expériences, pour que l’une nourrisse l’autre, et inversement. Je crois que c’est ce qui a rendu ça très spécial pour moi : sa générosité, sa flexibilité dans les choix. Parfois, vous travaillez avec des acteurs très rigides sur ce qu’ils veulent faire. Une chose, chez Leo, c’est…et ça sonne comme un cliché, mais c’est un fait, il vous rend meilleur, et vous ne pouvez pas vous empêcher d’essayer de contribuer à ça, en l’aidant lui aussi. C’est un cliché de dire que l’acteur en face de vous vous rend meilleur, mais ça n’arrive pas toujours, à moins que vous le provoquiez. Avec Leo, si vous regardez ses scènes avec Chase Infiniti, on sent une générosité à un niveau tout simplement exceptionnel. Sans rien enlever au talent de Chase, qui est immense, le fait que Leo soit à ce niveau avec une actrice débutante, c’est un coup de pouce immense. Moi, je l’ai vu, et je le remercie de l’avoir été avec moi aussi.

On pourrait dire à peu près la même chose de tous les films de Paul Thomas Anderson. Lorsque les personnages apparaissent dans Une bataille après l’autre, c’est au crépuscule d’une révolution qu’ils auraient eux-mêmes érigée. Le monde, contemporain mais difficile à situer précisément, est déjà fait d’antagonismes. Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) et Bob (Leonardo DiCaprio) ont déjà choisi leur camp. Mais à la naissance de leur fille, leur vie bascule…Que restera-t-il de leur Révolution ? There Will Be Blood avec la ruée vers l’huile, Magnolia avec la mort du vieillard, ou Inherent Vice, situé dans un Los Angeles post-Charles Manson, avaient déjà posé les bases de cet édifice théorique en réfléchissant sur les territoires spatiaux ou mentaux façonnés par des arrivistes et des laissés-pour-compte profitant d’une brèche historique. Mais Une bataille après l’autre pousse le curseur à son point culminant, en tissant un récit choral où l’idéal d’un monde meilleur entre en tension avec le microcosme d’une famille en crise. Les rébellions initiales des contestataires laissent place à une réflexion poignante sur la parentalité, l’héritage politique, culturel et social que l’on transmet à autrui, mais aussi sur notre propre comportement face aux fantômes du passé. L’allusion au poème ironique de l’auteur afro-américain Gil Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised, prend alors tout son sens…Ses anaphores et répétitions appuient les énumérations du poète, et rappellent que les changements n’appartiennent pas qu’à un seul petit groupe. Par extension, la « révolution » au sens astronomique renvoie à l’idée de « faire le tour », de redéfinir la position d’un astre vis-à-vis du point central autour duquel il gravite. Ce n’est pas un hasard ni une raillerie discursive si Bob insulte un révolutionnaire dit « progressiste » ou se dispute avec un camarade de classe de sa fille : cela figure la fin de ses idéaux avortés, et permet à Anderson de suggérer, par moyens détournés, l’ébauche d’une Révolution portée par la nouvelle génération, dont Bob ne sait rien et dont il se détourne.

LES MIROIRS DÉFORMÉS…À l’inverse, le racisme et les crimes d’État s’institutionnalisent, les camps d’internement d’immigrés cèdent la place à une cruauté encore plus diabolique. Lorsque Bob aide Perfidia au début, il paraît autant soucieux de la cause qu’il défend que désireux d’être vu par celle qu’il aime. Seize ans plus tard, le colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn, déjà favori à l’Oscar du meilleur second rôle) redoutable tortionnaire de l’US Army, se retrouve dans la même posture. À ceci près qu’il est passé de l’autre côté car il aime détruire, se moque des pertes civiles, mais nourrissait lui aussi l’ambition d’être aimé par cette femme noire qu’il pourchassait jadis. Par ce miroir déformé, P. T. Anderson dépeint une situation à la fois ubuesque et terriblement proche de la réalité : « faire le bien » et « prétendre aimer » dépassent ici les cadres moraux, puisqu’ils sont institués par un ordre établi qui valorise certaines carrières et en diabolise d’autres. Lockjaw cherche, lui aussi, à accomplir sa Révolution : une révolution personnelle, forgée dans la rancœur et la haine, qui l’entraîne vers des décisions brutales, mais parfaitement légales.

LES MÉTAMORPHOSES…Le nouveau film de Paul Thomas Anderson se présente comme un mille-feuille thématique, qu’un seul visionnage ne suffit pas à embrasser. Mais son plus grand coup de génie réside dans le format choisi pour contenir toutes ses idées. La fresque de 2h40 promise se révèle être un road-movie polymorphe, oscillant entre stoner-movie absurde, drame intimiste et film d’action ininterrompu. La dernière heure et demie se résume en une triple filature ahurissante, qui étourdit autant par la lisibilité de l’action que par la haute tenue discursive de l’ensemble. Cette diversité de formes permet aussi à Anderson, comme il le faisait déjà dans Magnolia il y a 25 ans, de provoquer une bascule des points de vue…Dans la fuite de Bob se dessinent les regards de ses adjuvants, dont les revendications annexes prennent sens dans l’action collective d’échapper à Lockjaw. Celle-ci rend même le protagoniste passif, presque une éponge, donnant la sensation d’un film dont DiCaprio n’avait jamais prévu d’être le héros. Et sa fille Willa (Chase Infiniti, révélation du film) s’impose peu à peu, jusqu’à devenir l’enjeu central de la traque avec d’abord par ce qu’elle est, mais surtout par ce qu’elle incarne. À ce titre, Une bataille après l’autre porte bien son nom, ce n’est pas un film « moderne », encore moins « actuel », mais un film sur les révolutions familiales et politiques. Paul Thomas Anderson y met en exergue un changement de paradigme générationnel et identitaire dans un monde au bord du gouffre, qui s’enfonce sous le joug d’un pays de plus en plus autoritaire, mais où les contestations salutaires ne cessent de renaître, nécessaires et vitales.

UN CHAOS AMERICAIN par Mathieu Jaborska

Le Paul Thomas Anderson nouveau est arrivé ! Le réalisateur de Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood et Phantom Thread est l’un des auteurs américains les plus respectés de son temps, mais la nouvelle cuvée était attendue avec une certaine inquiétude. Et ce n’est évidemment pas parce qu’il adapte librement le roman Vineland de Thomas Pynchon ou parce qu’il engage Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro et Regina Hall. Si ce film a tant fait jaser en amont de sa sortie, c’est parce qu’il représente un investissement colossal, parfois même jugé inconscient, pour son coproducteur et distributeur Warner Bros. Les sources de Variety donnent une fourchette allant de 130 à 175 millions de dollars, soit à peu près l’équivalant de l’enveloppe allouée au dernier Godzilla x Kong. Or, jusqu’ici, le plus gros succès d’Anderson au box-office est There Will Be Blood, qui a apporté…76 millions de dollars. Ce n’est pas qu’une histoire de gros sous car le cinéaste avait peut-être bel et bien besoin d’un budget de blockbuster pour raconter cette histoire qu’il rumine depuis des années, celle d’un ancien plastiqueur membre d’un groupe armé révolutionnaire dont la fille est enlevée par sa némésis, un militaire zélé, par ailleurs suprémaciste blanc. Mais avec une somme aussi énorme vient généralement un cahier des charges et le studio espère probablement en tirer non pas un retour sur investissement, mais quelques brouettes d’Oscars. Décrite comme la plus mainstream des œuvres du metteur en scène, elle aurait donc aussi très bien pu être la plus calibrée. Bonne nouvelle, c’est très, très loin d’être le cas. Cette longue poursuite, avec ses ruptures de ton, est moins une aventure pleine d’action telle qu’Hollywood en dégueule dans nos multiplexes qu’un véritable survival désespéré et hargneux. Et surtout, sa hargne est profondément, frontalement politique, aux antipodes du statu quo défendu habituellement par les divertissements de ce calibre. Dès les premiers plans, le ton est donné. Une femme va et vient. La caméra descend vers un camp de rétention pour réfugiés, puis remonte. Orfèvre du format large, Anderson profite des moyens à sa disposition pour relever un défi à la hauteur de son style pour raconter une fuite en avant perpétuelle, un interminable jeu de chat et de souris explosif, sans jamais pour autant perdre de vue les personnages qui gesticulent dans le chaos ambiant. Ils se coursent, se carapatent, se poursuivent sans relâche jusqu’à ce qu’un enfant arrive et exige une certaine stabilité. Rien n’y fait, malgré la séparation, de gré ou de force, ils sont rebalancés dans ce maelström de violence et de cruauté. Que ce soit les idéaux politiques radicaux des révolutionnaires, les pulsions sexuelles de leurs ennemis ou même les méfaits de leurs aïeux, tout les pousse à revenir dans l’arène, ou plutôt dans la course. Et la mise en scène, prodigieuse, relève le défi avec panache. La caméra d’Anderson balaie la bataille avec une intensité folle, notamment lors d’une géniale séquence de raid où un Benicio del Toro flegmatique prend la main, secondé par une armée de skateurs roulant en formation. Mais au milieu de tout ça, elle reste, comme toujours chez Anderson, complètement assujettie à la performance des comédiens, traqués en gros plan malgré le bordel général. Bien sûr, grâce à l’un des meilleurs directeurs d’acteur en activité ainsi qu’à une intrigue en surtension permanente, ils sont tous à la hauteur de leur personnage. Chase Infiniti prouve qu’elle n’a pas uniquement été castée parce que son nom décrit le film, Regina Hall est aussi excellente que d’habitude, mais c’est bien sûr DiCaprio et Penn qui sortent le grand jeu. Le premier semble disjoncter en temps réel, tandis que le second livre la performance la plus hallucinée de l’année, peut-être même de sa carrière, comme possédé par l’esprit du fascisme américain. D’aucuns diraient qu’ils en font un peu trop. Mais dans ce cas, mieux vaut trop que pas assez.

Révolutionnaires contre puissance militaire décérébrée agissant sur les ordres d’un suprémaciste en quête de reconnaissance…C’est évidemment une description peu flatteuse du paysage politique américain. La réflexion n’a plus droit de cité à Baktan Cross, où la violence d’un groupe entretient celle de l’autre. L’affrontement devient une routine, dont Anderson parvient à capter tout le cynisme et l’horreur. Les États-Unis d’Une bataille après l’autre sont plongés dans une guérilla permanente, la paix revendiquée par le pays de la liberté étant un grossier mensonge. Le film sera probablement taxé de « post-Trump », et il arrive effectivement à point nommé, alors que le débat politique aux États-Unis et chez tous ceux qu’il influence (nous) se mue en bataille rangée où chaque camp antagonise son adversaire jusqu’à faire passer au second plan toute notion d’empathie, de réflexion ou de vérité, alors que le fascisme avance quasiment à visage découvert et que le militantisme est confondu avec le terrorisme, à dessein. Le titre reflète évidemment cette nécessité de lutter non pas pour faire entendre sa voix, mais pour survivre dans un monde quasiment apocalyptique. Mais il reflète aussi la transmission de ce combat, non pas par amour parental, mais par le traumatisme. Infiniti incarne une jeunesse prise à partie par la vieille garde, qui doit parfois littéralement se glisser dans les creux de la machine pour mieux la gripper à son tour. D’où cette poursuite finale où l’horizontalité qui prévalait jusque là laisse place à la verticalité, puis à une confrontation écœurante de noirceur paranoïaque. Le cinéaste ne se contente pas d’un commentaire sur l’actualité. Le fruit est pourri depuis fort longtemps et les graines ne manquent pas, des deux côtés du verger. Il faut remonter à très longtemps pour trouver un blockbuster aussi virulent, capable de faire la part des choses entre l’idéalisme, les erreurs et la bêtise des rebelles (voir ce running gag très drôle de la bureaucratie underground) et la domination meurtrière des généraux. Les extrêmes ne se rejoignent pas, cette fois. Imparfait (certains enjeux du début sont exposés un poil maladroitement), Une bataille après l’autre ne plaira peut-être pas aux actionnaires de Warner. Mais il prouve qu’un demi-siècle après le Nouvel Hollywood, le cinéma américain à très gros budget a encore un peu de courage. Et ça, ça n’a pas de prix. Enfin, presque.