Le Maître du Kabuki est une superbe fresque, ample et feutrée, sur la beauté d’un art et la complexité de ses interprètes. Sur 50 ans, nous allons observer les hauts et les bas d’un duo d’acteurs kabuki, Shunsuke (Yokohoma Ryusei) et Kikuo (Yoshizawa Ryo), de l’enfance à l’âge mûr. Chacun va représenter une facette de cet art du kabuki, mais également de la manière dont il s’inscrit dans la société japonaise. Fils de Hanjiro (Watanabe Ken), un célèbre acteur kabuki, Shunsuke représente la notion d’acquis, dans son statut d’héritier davantage que par le talent, amené naturellement à prolonger la lignée prestigieuse de sa famille sur scène. Orphelin d’un chef de gang yakuza, Kikuo représente l’inné, développant un talent pur, instinctif et hors-normes qui tentera difficilement d’ouvrir les portes que lui ferme sa basse extraction sociale.

Lee Sang-il se montre parfaitement didactique pour initier le spectateur au kabuki, tout d’abord par le rude apprentissage des deux amis. La fougue et l’amitié les reliant dans la capture de cette adolescence sur les planches rappellent d’ailleurs grandement l’euphorie de 69 (2004), excellente adaptation que signa Lee Sang-il du roman nostalgique de Murakami Ryu. Tout au long du récit, il n’existera pas réellement de rivalité entre Shunsuke et Kikuo dont l’affection ne se démentira jamais. C’est la vision de leur art et le système de caste du monde du kabuki prolongement d’une certaine culture pyramidale japonaise qui les opposera. L’acteur « total » qu’est Kikuo en fait un être tellement dévoué à son art qu’il s’en détache des interactions humaines. Cette flamme est absente chez Shunsuke, mais en fait un être plus sensible et conscient de ses limites. Le scénario offre une passionnante trajectoire aux deux protagonistes dont les sommets et la déchéance s’entrecroisent pour exacerber ces traits de caractère. Kikuo est une onnagata écorchée et à fleur de peau faisant choir le public par son jeu intense. Mais ce n’est qu’en devenant un individu digne à travers les épreuves qu’il peut espérer atteindre sa vision, son idéal artistique. Shunsuke est un garçon chaleureux, rieur mais sans passion qui doit au contraire se détacher des superficialités du monde pour mieux s’immerger dans ses rôles. En somme, ils sont complémentaires et les moments les plus marquants sont lorsqu’ils jouent en duo, les thèmes s’y déployant d’ailleurs pleinement lors des passages scéniques.

Arpentant coulisses fébriles, spectacle intense et émotions traversant le public, Lee Sang-il saisit tout le spectre du théâtre kabuki. On passe de la technicité du mouvement, du phrasé et de la gestuelle durant la partie juvénile, à une pure recherche et observation de l’abandon et du sacrifice qu’exige un rôle lors des moments adultes. Comme le soulignera Watanabe Ken dans un dialogue, ce n’est que lorsque le corps se souvient instinctivement des postures et des chorégraphies que l’esprit peut se libérer, que l’onnagata arrête de « jouer » pour seulement « être » une héroïne tragique. Ce moment, Kikuo et Shunsuke ne l’atteignent pas simultanément dans un premier temps. Le retrait naturel de Shunsuke permet cet accomplissement chez Kikuo, artiste égoïste et parfois vil pour retrouver les sommets. C’est en faisant naître chez lui cette volonté de briller que Kikuo contribue à son tour à l’éveil de Shunsuke, ce dernier lui empruntant son égoïsme dans le sens le plus noble du terme. Leur dernière interprétation commune est ainsi marquée d’une vive émotion, tant elle requiert d’eux une implication psychique et douloureusement physique. C’est captivant de bout en bout car en misant sur l’implication émotionnelle pour introduire le kabuki, Lee Sang-il le rend accessible et envoutant sans déférence muséale poussiéreuse. La « vision » de l’artiste ayant atteint la plénitude de ses capacités est représentée symboliquement par des inserts oniriques furtifs pendant tout le film, avant de s’imposer dans toute son ampleur scénique et spirituelle dans une sublime dernière séquence. Lee Sang-il signe un vrai beau pendant le contexte politique et le sous-texte gay en moins de l’Adieu ma concubine de Chen Kaige à travers cette amitié dans le monde du kabuki, porté par l’interprétation magnifique de Yoshizawa Ryo et Yokohoma Ryusei.

Ce singulier art théâtral traditionnel, qui combine jeu, chant et danse et dont l’origine remonte au XVIIe siècle, est de plus en plus délaissé pour d’autres formes de divertissement, tant sa sophistication le rend difficile d’accès aux non-connaisseurs. Tout est codifié…Les costumes, le maquillage, la gestuelle des acteurs, l’intonation des répliques. Le moindre geste doit être répété inlassablement. Les rôles sont tenus exclusivement par des hommes (les personnages féminins sont appelés onnagata), et les acteurs se transmettent le flambeau de père en fils (seule une vingtaine de familles aux noms illustres règnent sur le métier). Les films qui se déroulent dans le monde du kabuki se comptent sur les doigts de la main, ce qui n’est pas pour surprendre, tant les défis sont grands. Cet art théâtral est aussi codifié que sophistiqué, et les connaisseurs prompts à repérer toute imprécision. Pour tourner son film, Lee Sang-il a donc recruté Nakamura Ganjiro IV, une star du kabuki, comme consultant. Mais il a choisi, pour interpréter ses deux héros, des acteurs qui venaient du monde profane. Ryo Yoshizawa et Ryusei Yokohama, qui se sont entraînés pendant des mois pour incarner Kikuo et Shunsuke à l’âge adulte, convaincants en tant qu’acteurs de kabuki et captivants en tant qu’acteurs tout court. Quelle que soit la maîtrise atteinte par un acteur, un art fondé sur le corps finit par disparaître avec ce corps. Qui, alors, peut en hériter…La lignée ou le talent ? La question n’est pas anodine, alors que le vivier des acteurs de kabuki s’amenuise, et que même les filières de formation montées pour apporter du sang neuf peinent à recruter des candidats. Le public novice découvre les conventions du kabuki en même temps que Kikuo. Le réalisateur, Lee Sang-il, met aussi en scène ses acteurs interprétant des pièces célèbres du répertoire. Les extraits ont été choisis pour refléter les émotions de Kikuo et de Shunsuke. Ce faisant, Lee Sang-il propose des réinterprétations de ces œuvres classiques, pour un vent de renouveau souffler sur le Kabuki.

Lee Sang-Il / A la rencontre d’un Maître

par Pascal Voglimacci

Premier film de Lee Sang-Il à bénéficier d’une sortie nationale sur les écrans français, il marque un petit jalon en réparant une injustice car il nous semblait en effet incompréhensible que ce réalisateur parmi les plus importants du Japon n’ait pas encore la reconnaissance qu’il mérite chez nous. En 2017 déjà, lors d’une précédente édition du festival, son film Rage, Ikari nous avait complètement estomaqués. Ce film intense qui empruntait faussement les atours du thriller pour mieux s’intéresser à la mécanique des rapports humains, de l’attachement et de la confiance, traduisait une grande maîtrise du récit et de la mise en scène ainsi qu’un talent rare pour la direction des comédiens. Certaines et certains y trouvaient d’ailleurs parmi leur meilleurs rôles et leurs performances les plus justes et intenses. Une technique sans faille, mise au service d’un cinéma humaniste malgré la noirceur du monde qu’il décrivait. Le réalisateur n’en était pas pour autant à son coup d’essai, puisque Le Maître du Kabuki est son douzième long métrage et que son premier un moyen métrage d’une cinquantaine de minute et film de fin d’étude Chong, datait de 2000 et lui avait déjà permis de se faire remarquer. Il y abordait alors la thématique des Japonais d’origine Coréenne qu’il est lui-même.

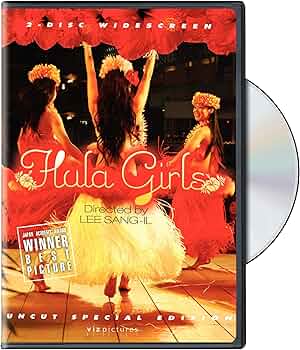

S’en suivirent notamment 69 en 2004, premier film de studio et adaptation du roman éponyme et autobiographique de Ryû Murakami avec un joyeux film d’entrée dans l’âge adulte sur fond d’amitié, de drague et de révolte étudiante en 1969, et sa première collaboration avec un de ses acteur fétiche, Satoshi Tsumabuki. Puis Hula Girls en 2006, adapté d’une histoire vraie narrant le combat d’un groupe de fille créant un spectacle de danse hawaïenne pour sauver leur village minier du nord du Japon. Un joli succès critique et publique sur une thématique plutôt classique. Mais c’est avec Villain que l’on peut vraiment identifier la solidification du style du réalisateur en 2010…Un film très sombre et paradoxalement beau et humain qui marque ses retrouvailles avec Satoshi Tsumabuki dans un de ses plus beaux rôles et sa première collaboration avec le romancier Shûichi Yoshida avant Rage et Le Maître du Kabuki.

Vous faites un cinéma extrêmement maîtrisé, dans l’écriture, la direction artistique, celle des acteurs et du montage. Quel est votre rapport aux différentes étapes de l’élaboration d’un film ? Y a-t-il une étape plus déterminante ou difficile à vos yeux qu’une autre ? C’est difficile de faire un choix. Je dirais que chaque étape a sa difficulté. L’étape du scénario est une sorte de dialogue avec moi-même, un combat personnel que je dois mener. Et lorsque je parviens à l’étape du tournage, j’ai terminé ce combat et vais maintenant faire face à une autre difficulté…Je dois me confronter à égalité à de nombreuses personnes, ce qui demande beaucoup d’énergie. Ensuite, l’étape du montage est celle où il m’est nécessaire de me montrer le plus objectif. C’est aussi le moment où le film se rapproche au plus près de ce qui va devenir un objet commercial. Il y a donc d’autres vecteurs qui vont entrer en ligne de compte. Parvenir à bout de tout cela, c’est aussi un travail difficile. Je n’ai donc pas une étape à citer en particulier.

Justement, en ce qui concerne l’étape de l’écriture. Vous avez écrit beaucoup de vos scénarios vous-même, mais pas celui du Maître du Kabuki pour lequel vous avez fait appel à Satoko Okudera. C’est aussi la troisième fois que vous adaptez une histoire de Shûichi Yoshida. Qu’avez-vous trouvé chez Shuichi Yoshida qui entre en résonance avec ce que vous souhaitez raconter et qui fait que cette collaboration se poursuit depuis déjà 3 films ? Concernant Shûichi Yoshida, c’est véritablement sa façon de brosser des portraits plein d’humanité qui me parle. Il va souvent mettre la lumière sur la laideur humaine, mais étrangement, ce qui transparaît à travers cette laideur est quelque chose d’extrêmement beau ou bon à la fois. Il y a vraiment une saveur particulière dans ses personnages principaux et c’est ce qui m’attire beaucoup dans ses récits.

Pour vous citer un exemple concret…Dans la relation entre Kikuo et Shunsuke, ce que l’on imaginerait normalement est une relation de jalousie, de vengeance et de haine aussi. C’est sûrement ce qui est en train de se produire à l’intérieur des personnages. Mais à travers le kabuki, toute cette colère, cette jalousie proprement humaine va finalement être comme nettoyée. Leur âme s’en retrouve lavée. Et c’est ce genre de passage là de sentiments comme la jalousie vers une sorte de purification de l’esprit dont j’ai l’impression que seul Yoshida est capable. Ensuite, nous nous entendons naturellement très bien. Nous avons une bonne alchimie, à tel point que même si c’est Yoshida qui a écrit le roman à la base du film, j’avais presque l’impression de l’avoir écrit moi-même. C’est une proximité que j’avais déjà ressentie avec les précédents films, Akunin (Villain) et Ikari (Rage).

Qu’est-ce qui a fait que vous avez eu besoin de ce troisième regard de Satoko Okudera pour adapter le scénario ? Tout d’abord, Kokuho ( titre original du Le Maître du Kabuki, terme qui signifie « trésor national ») est un roman qui contient énormément d’informations. Il y a de nombreux personnages qui n’apparaissent pas dans le film ou ont un très petit rôle et sont décrits vraiment longuement dans le roman. Si j’avais été trop fidèle au roman, il y aurait eu de quoi faire une série de 8 ou 10 épisodes. Le plus grand danger, dans ce genre de projet c’est de faire une sorte de résumé du livre, qui ne prendrait que les meilleurs moments. Ça aurait été une grande erreur. Pour pouvoir en extraire l’essence et obtenir une structure solide pour le film, j’avais besoin de quelqu’un de talentueux comme Madame Okudera.

J’ai été frappé par la justesse que vous parvenez à obtenir de vos acteurs y compris lors de scènes très intenses qui pourraient très facilement tomber dans le pathos. C’est toujours très subtil. Sachant que vous avez travaillé plusieurs fois avec certains comme Satoshi Tsumabuki ou Ken Watanabe, et que vous avez déclaré que si vous n’aviez pas trouvé Ryo Yoshizawa pour ce film, vous ne l’auriez peut-être pas tourné. Que cherchez-vous donc chez un acteur ? Quelle est votre méthode de travail avec les comédiens ? Qu’avez-vous trouvé de déterminant chez Ryo Yoshizawa et qui était nécessaire pour le rôle de Kikuo ? Concernant Ryo Yoshizawa, je dirais qu’il y a déjà sa beauté physique qui est un talent en soit. Mais ce n’est pas tout. C’est justement parce qu’il est si beau que l’on a envie de savoir ce qui se cache derrière, de découvrir sa beauté intérieure. Il a vraiment cette capacité de susciter l’intérêt des gens et l’on sent qu’il y a, derrière cette beauté, un espace extrêmement vaste que l’on peut creuser encore et encore, sans en atteindre le fond. Je pense que c’est une des particularités de cet acteur qui était vraiment nécessaire pour le personnage de Kikuo. Ensuite, pour répondre à votre question sur ce que je recherche chez un acteur, c’est un peu abstrait. Je ne leur demande pas beaucoup, si ce n’est une impression de vérité, de sincérité. Après, je veux des acteurs qui ne se laissent pas ensevelir. Quand on a une image à l’écran, il y a énormément d’informations. Par exemple pour une scène citadine, il y a des passants, des voitures, etc. Et lorsque l’acteur se retrouve dans ce décor, je veux que, malgré le déluge d’information autour de lui, il ne se laisse pas submerger et ne se fonde pas dans ce décor, mais garde sa présence. C’est cette capacité-là que je recherche chez eux.

Et donc, votre travail sur le plateau n’est pas très directif ? Laissez-vous beaucoup de liberté aux comédiens ? L’improvisation a-t-elle une certaine place ? Cela dépend des films. Mais une des grandes règles dans ma méthode de travail est de faire beaucoup de répétitions en amont du tournage. Nous allons alors non seulement répéter ce qui est dans le scénario, mais aussi ce qui n’y est pas. Je vais donc souvent demander à mes acteurs de faire de l’improvisation sur des scènes qui auraient lieu avant et après ce qui se passe dans le scénario, car le scénario n’extrait qu’une petite partie de la vie des personnages, tandis que l’acteur doit inclure leur vie entière dans son jeu. Donc pour moi, l’avant et l’après sont très important.

Vous semblez avoir un découpage très précis, avec une caméra très stable. Est-ce que vous story-boardez beaucoup ? Laissez-vous les comédiens se déplacer selon leurs impulsions, ou bien, après ce travail en amont dont vous venez de parler, le jeu est-il plus encadré, déterminé ? Comment procédez-vous ? C’est plutôt la deuxième réponse, je dirais. Je vais laisser une certaine liberté de déplacement au comédien il n’y a pas de story-board. Mais ce n’est pas pour autant une liberté totale : je vais leur donner une liberté au sein d’une contrainte. Au début, les acteurs semblent avoir une grande liberté. Puis je vais les contraindre au fur et à mesure, réduire leur territoire, leur marge de manœuvre. C’est l’impression que j’ai. Cependant, le but n’est pas de rétrécir leur champ d’action, mais plutôt qu’ils viennent répondre à cette contrainte, y réagir.

Justement, tout à l’heure, vous parliez déjà du tournage comme d’une certaine confrontation. Comment procédez-vous avec votre chef opérateur, votre cadreur ? Sur ce film, vous travaillez avec Sofian El Fani / Directeur de la photographie connu notamment pour La vie d’Adèle, Timbuktu ou Pupille/ que vous aviez rencontré sur le tournage de la série Pachinko. Qu’est-ce qui a été déterminant dans ce choix ? Pachinko était une série hollywoodienne. J’avais donc peu de liberté au moment du tournage, mais la collaboration avec Sofian a été très confortable. J’ai alors pu constater qu’il avait une grande capacité à capter les mouvements des acteurs et ce qu’ils dégagent. Lorsqu’il a été question de filmer le kabuki pour ce film, je voulais dépasser toutes les règles strictes et les contraintes de cet art pour pouvoir en redécouvrir sa beauté. Je cherchais donc un chef opérateur qui serait capable d’exprimer cela. Sofian convenait parfaitement à ce profil. J’avais aussi pu constater avec La Vie d’Adèle qu’il était particulièrement doué pour capter l’intensité des acteurs et de leur regard lors des gros plans. Comme vous le savez, les acteurs de kabuki portent un maquillage très épais. Ce qui est le plus expressif dans ces visages poudrés, ce sont les yeux, le regard. Je voulais que l’on puisse capter la lutte intérieure qui se fait en eux à travers ces regards. Nous avons donc beaucoup travaillé là-dessus lors du tournage avec Sofian, afin de déterminer à quel moment faire des gros plans en fonction des mouvements des acteurs.

Concernant le kabuki, comment s’est passée votre prise de contact avec ce monde ? Était-ce un univers que vous connaissiez déjà particulièrement bien ? Ou avez-vous dû faire appel à des gens de ce milieu pour mieux le comprendre et le mettre en scène ? Mon intérêt pour le kabuki vient d’un acteur qui a réellement existé…Un onnagata Acteur spécialisé dans les rôles de femmes/ qui fut reconnu trésor national vivant. C’est en apprenant la vie qu’il a mené qu’est né mon intérêt pour ce monde. Ensuite, pour l’élaboration d’un film sur ce thème, j’ai pu bénéficier de l’aide d’un acteur de kabuki. Il m’a emmené dans les coulisses, dans les loges et m’a expliqué ce qui s’y passait pendant les représentations. Il m’a raconté ce qu’y était la vie quotidienne. Son aide a été précieuse.

Je voudrai revenir un peu sur une thématique qui irrigue votre cinéma et que vous avez effleurée tout à l’heure en parlant de votre collaboration avec Shûichi Yoshida. Vous pratiquez un cinéma très humaniste dans lequel vous vous intéressez de près à la question des individus en marge de la société, ou perçus comme tels et qui peuvent être mis à l’écart, rejetés ou considérés comme monstrueux. C’est quelque chose qui court un peu dans tous vos films. Vous-même êtes d’ascendance coréenne et votre premier film portait d’ailleurs sur ce sujet. Est-ce votre vécu personnel qui est à l’origine de cet aspect de votre cinéma et qui fait que ce sujet semble si important pour vous ? Effectivement, j’ai des origines coréennes. Mes grands-parents sont arrivés au Japon après-guerre. C’était des Japonais d’origine coréenne de la première génération, et mes parents de la seconde génération. Forcément, je suis né après tout le parcours qu’ils ont dû mener, et même si je ne me suis jamais senti exclu ou victime d’exclusion, j’ai un peu hérité de toute cette vie qu’ils ont mené avant moi. Cela reste cependant beaucoup moins fort qu’un héritage comme celui du kabuki évoqué dans le film. J’ai malgré tout en moi cette sensation que je viens de l’extérieur et, lorsque je fais des films, elle se réveille quelque peu. C’est central, en moi ! C’est peut-être aussi pour cela que je m’intéresse autant aux personnes en marge de la société. C’est vraiment quelque chose qui vient de mes racines.

Justement, comment percevez-vous l’évolution que l’on peut ressentir ces dernières années, non seulement dans la société japonaise, mais plus largement dans le monde, de voir de plus en plus de repli sur soi et de défiance à l’égard de l’extérieur ou des gens différents ou qui refusent de rentrer dans le moule ? C’est un phénomène que je ressens aussi au Japon. En ce sens, Le Maître du Kabuki est quelque peu une œuvre « meta ». On ne va pas y traiter directement de ce problème de société, mais à travers ce personnage d’outsider qui intègre un monde extrêmement fermé, c’est l’un des thèmes du film. Je veux montrer comment il va, sans abandonner ses racines, conserver son identité tout en intégrant ce monde-là. C’est un thème qui fait écho directement à la société actuelle. J’ai cet idéal de mener une vie pareille à celle de Kikuo !

Drame sublime sur le monde du théâtre japonais. En plus de mettre en lumière un art typiquement japonais, « Le Maître du kabuki » est un film éblouissant à la force émotionnelle rare. Une œuvre essentielle. Au même titre que le sumo en sport, le kabuki est un art théâtral enraciné au pays du soleil levant. Il naît au début du 17e siècle et devient réservé aux hommes après quelques décennies. Les autorités accusent les danses des actrices d’être trop suggestives et de servir d’écran à de la prostitution. Leurs rôles sont lors repris par des hommes. Certains s’y spécialisent. On les appelle les onnagata. Le Maître du kabuki met justement en scène deux acteurs qui en sont les plus grands espoirs. Le film est ainsi un hommage vibrant à cet art millénaire. Le réalisateur réussit avec maestria à nous partager ce qu’il a de plus fort. La mise en scène des pièces est un grand moment d’émotion à couper le souffle. Le long-métrage se révèle d’une beauté esthétique éblouissante, véritable ravissement de chaque instant. Forte de notes de shamisen et de flûte, la musique en sublime également les performances. Pour le spectateur, c’est un spectacle total tout en délicatesse. Derrière le rideau, l’énergie l’est par contre souvent un peu moins. S’il met donc en avant un art tout japonais, Le Maître du kabuki fait de même sur beaucoup des thèmes qu’il aborde. Celui de la succession d’abord. Autant honneur que fardeau, le prestige du nom est un poids facteur de motivation et de stress à se montrer digne de ses ainés. C’est le destin de Shunsuke (Ryûsei Yokohama) qui devra se montrer au niveau du grand maître qu’est son père. Ce dernier lui confie d’ailleurs « Le sang qui coule dans tes veines te protégera toujours » une phrase encore plus vraie au Japon que partout ailleurs dans le monde. À l’opposé, tout aussi talentueux que soit Kokuo (Ryô Yoshizawa), il ne pourra jamais changer ses origines. Oui, c’est un fils de yakuza. Il marchera d’ailleurs dans les pas de son paternel pendant quelques années. Symbole de sa résurrection et de ce passé qu’il souhaite cacher, cette peinture blanche qui recouvre son tatouage avant ses représentations. Il oublie alors son passé même si on lui rappelle à longueur de journée d’où il vient comme si c’était un obstacle infranchissable à sa réussite. Aucun passe-droit ne lui sera accordé et le film nous montre cet état de fait avec une désolation désarmante. Le kabuki, il l’a pourtant dans le sang, mais au sens de la passion. Peut-être même un peu trop. Le Maître du kabuki nous montre, sur une période de 50 ans, deux hommes aux destins liés et prêts à tout pour faire honneur à un art qui transpire par tous les pores de leur peau. De par leurs origines, leurs quotidiens sont pourtant bien différents. Nous suivons ainsi l’acteur des villes et l’acteur des champs. L’un travaille quand l’autre s’amuse. Pour Shunsuke, tout est compétition alors que Kokuo ne se bat que contre lui-même. Le maître (Ken Watanabe), lui, fait passer son art avant sa famille. Son disciple suit la même voie, mettant sa femme et sa fille de côté pour devenir meilleur…Encore et toujours meilleur. Le film nous montre ainsi avec brio cette quête sans fin de l’excellence que l’on retrouve souvent chez les artisans et artistes de l’archipel. Et il le fait en plus avec une grand intelligence.

Dans le long-métrage de Lee Sang-il, le drame est en effet autant sur scène qu’en coulisses. Dans un choix narratif des plus brillants, les thèmes des pièces jouées font très souvent écho à la réalité des acteurs. La pièce intitulée Double suicide à Sonezaki revient ainsi plusieurs fois et ses dialogues portent à chaque fois en eux un nouveau miroir à la situation personnelle de Kokuo et Shunsuke. Le réalisateur sait capturer et magnifier les émotions sur scène, que ce soit dans le succès ou la déchéance. Il y a ainsi autant de poésie à danser ivre sous les étoiles qu’à pleurer sous les applaudissements. Le film d’une grande finesse narrative à la mise en scène raffinée. La production des scènes de théâtre est d’une immense beauté et le jeu des acteurs à la hauteur des attentes. Malgré ses presque 3H, le temps file et pas une seconde nous ne nous sommes ennuyés. Bien au contraire, le récit est passionnant et nous ouvre les coulisses d’un art japonais qui trouve rarement le chemin jusqu’aux toiles de nos cinémas occidentaux. C’est donc une occasion en or de le découvrir à ne surtout pas rater pour tous les amoureux de la culture de l’archipel. Au Japon, le film a réuni plus de 12 millions de spectateurs, se glissant à la huitième du classement des plus grands succès de l’histoire du pays. Nous vous confirmons que ce n’est pas un hasard mais simplement un juste retour des choses largement mérité.

Le kabuki à l’honneur

Né au 17e siècle, le kabuki est un théâtre traditionnel japonais dont les femmes furent longtemps exclues, jugées trop subversives par les autorités. Les rôles féminins furent alors confiés aux hommes. C’est ainsi qu’est née la figure de l’onnagata devenu l’acteur masculin spécialisé dans les rôles de femmes. Ce point est fondamental. Le kabuki ne demande pas d’« imiter » le féminin, mais de le devenir, par un travail extrêmement codifié sur le corps, la démarche, la voix, le regard, la retenue. Les corps masculins sont façonnés, disciplinés, rééduqués pour accueillir une autre présence. Il y a là quelque chose de profondément troublant, à voir cette transformation exigeante. Contrairement à la vision occidentale de l’acteur, souvent héritée de la « Méthode » ou de l’Actor’s Studio, où l’on cherche à puiser dans son moi intérieur pour nourrir un personnage, le kabuki exige le chemin inverse. Il ne s’agit pas d’exprimer son identité, mais de s’effacer derrière un kata, une forme codifiée. On ne cherche pas la vérité psychologique, mais la perfection du geste transmis. Historiquement, si l’esthétique du Kabuki a pu jouer sur l’ambiguïté, le métier d’onnagata n’est en rien lié à l’orientation sexuelle de l’acteur. Ce qui importe ici, ce n’est pas le désir, mais la dissolution de l’identité personnelle dans l’art. Et c’est exactement ce que montre le film. Kikuo, interprété avec une précision remarquable par Ryō Yoshizawa, est orphelin. Son désir d’excellence naît d’abord comme une revanche sur la vie. Mais très vite, cette ambition dépasse la survie sociale. Ce que le film montre avec finesse, c’est le moment où le désir de réussite devient une vocation exclusive. Devenir le plus grand acteur du Japon n’est plus seulement un but : c’est une ligne de conduite. Tout ce qui n’y conduit pas directement devient secondaire, presque hors champ. La relation avec son ami d’enfance, Shunsuke, est l’une des plus belles lignes de tension du film. Elle incarne une alternative possible, dans une autre manière d’habiter l’héritage, le talent, la transmission. Entre eux, il n’y a pas seulement rivalité ou jalousie, mais une fracture existentielle. L’un avance en sacrifiant, l’autre doute. L’un s’élève, l’autre observe. Et le film montre avec une grande finesse que la réussite de l’un est aussi, malgré lui, la blessure de l’autre. Le maître, père de cet ami, incarne une transmission stricte, parfois écrasante, mais jamais caricaturale. Il n’est ni tyran, ni figure bienveillante. Il est le dépositaire d’un art qui dépasse les individus. Et Kikuo comprend très tôt que s’inscrire dans cette lignée implique de s’effacer comme individu pour faire survivre une œuvre. À mesure que les figures aimées disparaissent, le film suggère que Kikuo ne poursuit plus seulement son ambition initiale…Sa réussite devient aussi un acte de fidélité. Les relations amoureuses de Kikuo sont marquées par une forme de distance, voire d’instrumentalisation. Les femmes qu’il croise semblent exister en périphérie de son projet, jamais au centre. Pour Kikuo, l’art ne souffre d’aucune concurrence, pas même celle de l’amour ou de la paternité. Contrairement à de nombreux récits occidentaux sur le génie ou la réussite, Le Maître de Kabuki ne déconstruit pas son personnage au moment du succès. Kikuo atteint ce qu’il voulait atteindre. Pleinement. Lucidement. La solitude est là, mais elle n’est ni plaintive ni tragique. Elle est la conséquence logique d’un chemin voulu, préparé, assumé. Le film ne nous demande pas de juger. Il nous demande de regarder. C’est ce qui rend ce film si universel. Derrière le kabuki, derrière le Japon, il parle à toutes celles et ceux qui ont un jour choisi un objectif si grand qu’il redessine toute une vie. De Citizen Kane à certaines figures de l’art ou du sport, cette question traverse les cultures : que choisit-on de laisser derrière soi pour devenir ce que l’on a décidé d’être ? Le Maître de Kabuki n’apporte pas de réponse. Il montre simplement qu’il existe des victoires qui ne cherchent ni consolation ni absolution. Des victoires à l’image de cet art où tout se joue dans un geste, un regard, une posture. Un film exigeant, profondément maîtrisé, porté par des acteurs d’une grande justesse.

Oublie tout et entre dans mon mondu Kabuki

par Nicolas Levacher

Le Maître du kabuki (Kokuho) est inspiré d’un acteur ayant réellement existé et avait inspiré un roman à Shūichi Yoshida auteur du roman Villain déjà adapté par Sang-il Lee. L’univers du kabuki émerveille le réalisateur. L’allégorie est d’autant plus narrativement pertinente que kabuki et mélodrame se marient avec bonheur. On retrouve dans les pièces les motifs archétypaux des troubles de la passion confrontée aux interdits issus notamment des règles du bushidō, le code d’honneur Samouraï. Tout comme dans les chefs d’œuvre de Douglas Sirk ou Rainer Fassbinder, nous dévoiler dans notre humaine imperfection constellée d’instants de grâce, telle est l’âme de cet art populaire. Les onnagata, acteurs qui jouent des rôles féminins sont des êtres indéfinissables…Leur androgynie est chamarrée de sensualité éclatante et de pudique retenue. La lutte pour arriver au sommet est féroce. On songe bien sûr au chef d’œuvre de Chen Kaige Adieu ma concubine, Palme d’or au festival de Cannes 1993 ex-aequo avec La Leçon de piano de Jane Campion et à ne pas confondre avec un autre chef d’œuvre, Epouses et concubines de Zhang Yimou, sorti en 1991. Mais l’homosexualité ne sera que très allusivement abordée dans le film de Sang-il Lee. Le Maître du kabuki ne saurait en aucun cas être assimilée à une version asiatique de La Cage aux folles (Edouard Molinaro, 1978) ! La question de la prostitution sera traitée de la même manière. Le thème du pacte faustien sera, lui, une clé de voûte de l’intrigue, mais nous ne retrouverons pas l’atmosphère vénéneuse d’un Show girls de Paul Verhoeven en 1995.

Le contraste est saisissant entre les préjugés au sujet des onnagata dont la virilité est souvent remise en question, voire moquée, et l’intensité de leur entraînement physique. On est plus proche des séances vigoureuses d’un Rocky, de moult shonens ou d’un kung-fu pian, tel le fameux La 36e Chambre du Shaolin (Liu Chia-Lang, 1978). Le réalisateur, par souci de réalisme, a voulu deux acteurs capables d’incarner pleinement le rôle et non des acteurs professionnels de kabuki pour les doubler. Force est de constater que Ryō Yoshizawa et Ryūsei Yokohama (Kikuo et Shunsuke) sont absolument fabuleux ! Ils ont étudié le kabuki pendant plus d’un an afin que la posture, l’attitude et la silhouette soient à la hauteur des enjeux dramatiques. Le diable est dans les détails, qui seuls permettent de véhiculer l’émotion, et cette chorégraphie des soubresauts de l’âme nécessite des heures de maintien du coude, des omoplates, de son entière corporéité. Le spectateur, comme un personnage secondaire, sorte de béotien qui évolue du mépris à l’admiration, est bluffé. Le hic pour Kikuo, c’est que cet art se transmet de génération en génération. Dans le petit monde du kabuki, seule importe la lignée. Mais pour Shunsuke, la voie tracée peut aussi se transformer en calvaire…L’héritier doit faire montre d’un talent à la hauteur de la réputation paternelle. Comme sur scène, le Destin pèse de tout son poids sur les corps meurtris des deux protagonistes et cela donnera lieu à de nombreuses scènes extrêmement touchantes. Comme l’icône Dalida, il leur faudra « mourir sur scène » pour recueillir les applaudissements. Nos héros, malgré les doutes et les déceptions, forcent l’admiration par leur ténacité et leur fraternité qui tiendront contre vents et marées, même si l’on est à un souffle de la noyade. Conformément à la philosophie du Kintsugi, la réparation est toujours à l’horizon. Le film suit plus particulièrement Kikuo qui, selon le réalisateur, est en quête d’un « paysage insaisissable », un monde immaculé assimilé à celui du kabuki, où chaque progrès est un pas vers la pureté, à l’abri des turpitudes contemporaines. Sa quête d’identité et de reconnaissance nous émeut profondément. Il est l’autre, l’étranger, l’adopté. Il porte, lui le natif de Nagasaki, les stigmates de sa condition infâme dont le tatouage dans son dos est la marque maudite. L’univers du kabuki lui ouvre ainsi une perspective, une possibilité de métamorphose. La poudre blanche en est un symbole…Dans une scène magnifique, son frère la lui apposera avec une tendresse qui transcende toute rivalité. Sang-il Lee considère leur relation comme caractéristique d’un équilibre yin/yang, générant une complicité osmotique sur scène. Il est à souligner que le film ne souffre d’aucun manichéisme même le père de Shunsuke bourrelé de remords bénéficie d’une caractérisation approfondie.

Les moments de kabuki constituent un éblouissement des sens tout en étant des jalons de la narration. Avec son chef opérateur Sofian El Fani, le réalisateur a apporté un soin tout particulier aux passages théâtraux, seuls à être précédés d’un storyboard. Trois principes de mise en scène ont été mis en œuvre, en optant pour les meilleurs angles de prise de vue possibles…Plans larges pour magnifier la grandeur de l’espace, décors, musiciens…Plans moyens pour sublimer la chorégraphie…Gros plans pour exalter les émotions. Cette grammaire basique fonctionne à merveille, tant elle est fluide et transcendée par l’accompagnement musical à la fois traditionnel et moderne. Que ce soit dans l’histoire de la demoiselle héron et sa superbe symphonie de rouge, blanc et bleu ou dans celle du double suicide à Sonezaki, les thèmes du double sont ingénieusement illustrés, mettant en évidence la labilité entre l’espace du kabuki et le hors-scène comme Kikuo, abrité derrière une vitre, qui voit son père mourir de manière très théâtrale, comme s’il recourait à des «mie o kiru », moments de pause dramatique, mêlant les obsédantes dualités de la lignée et du sang face au talent et au travail.

Lee SANG-IL / Filmographie…

Lee SANG-IL

Entretien…

Pourquoi avez-vous décidé de faire un film sur le kabuki ? Mon désir est lié à un grand acteur mort il y a quinze ans de cela. Plutôt que de décrire le kabuki en général, c’est mon intérêt pour lui qui m’a poussé à réaliser ce film. Avant et après la Seconde guerre mondiale, il a été célèbre pour avoir tenu des rôles féminins. Quand j’ai effectué mon travail de recherche, j’ai trouvé des enregistrements de sa voix, des documents écrits, ainsi que des images de ses dernières représentations sur scène. C’est en m’inspirant de ces éléments que j’ai eu envie de dépeindre la vie d’un acteur de kabuki, et plus précisément d’un Onnagata nom donné à un acteur qui interprète un rôle féminin dans le théâtre japonais.

Le film montre les coulisses du kabuki, des auditions pour les castings à la difficulté des répétitions. Quels sont les points communs avec le monde du cinéma ? Je suis souvent considéré comme un metteur en scène plutôt sévère au Japon, mais je n’ai jamais frappé un acteur avec un éventail. La différence fondamentale, c’est que le kabuki est très formel, très structuré. Si, sur scène, les acteurs semblent très libres, quand on observe leur processus d’entraînement, on se rend compte de l’importance de chaque mouvement. Il faut s’entraîner pendant des années et des années jusqu’à ce que cela soit gravé dans le corps. Dans le cinéma, on recherche plutôt la vivacité des acteurs à réagir à une situation, une sorte d’abandon dans le personnage qui transcende la forme. J’ai donc ressenti une vraie différence dans l’approche artistique de ce qu’on attend d’un acteur. L’art du kabuki se transmet de père en fils, avec une transmission de techniques. Le cinéma aussi, d’une certaine manière, repose sur cette idée de transmission, mais la différence fondamentale réside dans le fait que le kabuki repose sur une hiérarchie établie selon la lignée, ce qui diffère du cinéma où l’on peut gravir les échelons plus librement.

Vous êtes un Zainichi, un migrant coréen, c’était d’ailleurs le sujet de votre premier film qui dépeint la difficulté de trouver son identité propre au Japon avec ce sang coréen. Avez-vous intégré votre propre expérience dans le personnage de Kikuo ? Oui, bien sûr, en partie en tout cas. Le fait qu’un fils de yakuza, un homme issu d’un milieu complètement différent, pénètre dans le monde très fermé et très formel du kabuki, a été inventé par l’auteur original du roman, Shuichi Yoshida. Mais quand j’ai abordé ce roman pour en faire un film, j’ai tout de même dû me livrer à une introspection. Comment, avec à mes origines, en conservant ce sang, je peux forger mon identité propre dans ce monde si fermé ? Ma propre lutte qu’elle soit consciente ou non, résonne dans le personnage de Kikuo.

Comment avez-vous pu mettre en scène ce scénario très critique envers le monde du kabuki ? Nous n’avons obtenu qu’une coopération très limitée. Seuls certains acteurs et certaines personnes ont accepté de coopérer mais les autres ne se sont pas opposés au projet. Ils ne l’ont pas empêché, ils n’ont pas critiqué le résultat final, ils n’ont pas émis de plaintes. Ce film a été réalisé sur la base d’un accord tacite entre les deux parties…Vous faites ce que vous voulez, mais sans notre aide et notre assentiment. Sur le kabuki lui-même, la grande majorité des Japonais est encore favorable à la transmission de cet art de génération en génération. Nous avons encore une famille impériale et il n’y a pas de résistance dans la société à l’idée de cette transmission par le sang. D’ailleurs, à la sortie du film, les réactions des acteurs de kabuki ont été excellentes. Cela s’explique en partie par le fait que le kabuki lui-même, en tant que spectacle, est en perte de popularité par rapport à son apogée. Depuis la pandémie, le public et les jeunes en particulier se détournaient du kabuki. Comme le film a reçu un formidable accueil du public, les acteurs de kabuki ont accueilli très positivement ce film, qui a permis à de nombreux Japonais de redécouvrir cet art.

Sur le plan de la mise en scène, vous filmez de très longues séquences de kabuki pour chercher une forme de transe, comme de la danse contemporaine. C’est pour cette raison que vous avez travaillée avec le chef opérateur Sofian El Fani, qui a notamment collaboré avec Abdellatif Kechiche sur « La Vie d’Adèle » et « Vénus noire » dans ce dernier film, des très longues de scène de danse sont montrées, parfois dépassant les dix minutes. Tout d’abord, je voulais montrer que les scènes de leur vie quotidienne et les scènes des pièces choisies ne forment qu’un seul bloc. Tout en présentant le kabuki lui-même, ce qui était plus important, à mes yeux, c’était de montrer que la vie des acteurs et leur art sur scène finissent par s’assembler. Les scènes choisies dans les pièces ont été sélectionnées de manière à s’intégrer de manière fluide aux scènes quotidiennes. Ensuite, j’attendais justement de Sofian El Fani sa sensibilité dans sa manière de capter le réel et la danse. Je voulais qu’il capture la beauté du kabuki, mais avec un regard neuf, sans être un connaisseur, l’intensité du jeu des acteurs, l’émotion qui se cache derrière les regards malgré les maquillages. Qu’il capture l’intérieur du personnage, au-delà de la présence sur scène dans un rôle donné.

Justement, comment avez-vous travaillé avec vos deux formidables acteurs, Ryusei Yokohama (Shunsuke) et surtout Ryō Yoshizawa (Kikuo) ? Je recherchais en permanence cette intensité. Par exemple pour la scène du « Double suicide de Sonezaki », ce que j’ai demandé à ces acteurs, c’est de reproduire fidèlement l’art du kabuki et de vivre la scène par les yeux des personnages. Quand, dans la pièce, Ohatsu demande à son amant s’il est prêt à mourir avec elle, ce n’est pas seulement une réplique d’Ohatsu, c’est Kikuo lui-même qui joue le rôle avec la détermination de mourir. Cette scène est pour lui une scène où il risque sa vie. Il fallait que cette idée, cette émotion soit transmise au public. Pendant le tournage, je me suis simplement efforcé à ce que les acteurs y parviennent. En répétant la scène encore et encore et encore.

Le personnage principal conclut un pacte avec le diable pour réussir. Avez-vous conclu un pacte avec le diable pour que ce film s’avère un triomphe ?

Oui, c’est pour ça que le film a été un succès. Je ne veux même pas penser au prix à payer maintenant.

Quelle a été votre motivation à réaliser ce film ? Était-ce par passion pour le kabuki ou alors pour l’histoire du roman de Yoshida Shuichi, auteur que vous aviez déjà adapté avec Akunin en 2010 ? Disons que la réponse serait un peu des deux. L’idée est partie de moi, je voulais réaliser un film autour du kabuki après avoir finalisé Akunin. J’en ai discuté avec M. Yoshida mais il y avait des différences entre ce que j’avais en tête et ce qu’il a écrit, hormis le fait de raconter la biographie d’un onnagata, j’ai eu un projet initial qui n’a pas pu aboutir, tandis que M. Yoshida a écrit un roman de son côté. C’est un aller-retour entre les deux.

Donc c’est presque vous qui avez suggéré l’idée à Yoshida Shuichi d’écrire sur le kabuki, roman que vous avez adapté après l’échec de votre premier projet ? Il y a un peu de ça même s’il s’est écoulé un peu de temps avant que M. Yoshida sorte son roman. Mais sans doute que notre conversation initiale l’a inspiré pour attaquer ce sujet.

Comment avez-vous trouvé l’équilibre entre marquer le respect pour la tradition du kabuki à l’écran, tout en le rendant accessible à un jeune public japonais voire international ? C’est vrai qu’aller voir du kabuki est une chose qui se fait de moins en moins au Japon. Il a cette image d’art traditionnel pompeux et complexe, mais il ne faut pas oublier que dans l’envers du décor, il y a beaucoup de drames humains qui permettent de raconter des récits universels permettant de transmettre des émotions.

L’élément le plus déterminant du récit repose sur l’amitié des deux jeunes apprentis kabuki. Cela m’a beaucoup rappelé, dans la fougue et l’énergie, l’adaptation que vous aviez signé du roman 69 de Murakami Ryu. Cela constituait-il la porte d’entrée principale à cette histoire pour le public ? Oui, cette relation d’amitié est très importante, et investir du temps sur leur enfance permet à l’âge adulte de parler de thèmes plus profonds comme la famille et l’héritage. Cette mise en place construit l’empathie pour les deux personnages, pour les comprendre et voir qu’il n’y a ni bon ni mauvais dans leurs choix futurs.

En alternance avec la réaction du public et les moments en coulisse, plus le film avance, plus la part de la prestation scénique devient importante. Le début du film semble davantage porter attention sur la technique, la maîtrise des bases par les deux jeunes acteurs. Au contraire, la dernière partie se concentre sur la pure prestation d’acteur, l’incarnation de l’onnagata. La prestation sur scène n’est justement que le résultat de l’ensemble des éléments de vie mis en place pour caractériser les personnages. C’est ce qui était le plus important au niveau de la mise en scène.

Est-ce que le choix des différentes pièces de kabuki jouées a été réfléchi par rapport au stade où en sont les personnages dans l’histoire ? Il faut savoir que plusieurs éléments peuvent exister au sein d’une même pièce de kabuki. Il y a des éléments dansants, de théâtre et bien d’autres. Comme le film se concentre sur les onnagatas, ce sont ces deux points-là les plus importants. Dans ces derniers, si vous prenez l’élément de la danse, le but était de montrer la dynamique de la relation entre Shunsuke et Kikuo en coulisse, faire écho de leur vie. Nous avons utilisé Double suicide à Sonezaki, pièce où les personnages mettent leur vie en jeu par amour et ce qui sera le cas pour Shunsuke et Kikuo dans les dernières scènes.

Avez-vous été inspiré par d’autres films tournant autour du milieu du kabuki comme La Vengeance d’un acteur ? J’ai beaucoup pensé à Adieu ma concubine de Chen Kaige qui narre les tumultes d’une amitié dans le milieu du théâtre et de la danse. Le genre est complètement différent, la danse aussi ainsi que le suspense, mais Black Swan de Darren Aronofsky a pu être une influence. Cette obsession dans la recherche de son art est quelque chose que l’on retrouve un peu chez Kikuo.

Vous semblez avoir voulu montrer que le danger du kabuki repose davantage sur la dimension d’acquis et d’héritage, notamment dans les obstacles que rencontre Kikuo. Malgré tous les évènements, on ne ressent jamais de vraie rivalité entre les personnages, la force de leur amitié n’est jamais remise en question. Fondamentalement, aucun des deux protagonistes ne souhaite de rivalité. D’un côté, le rôle de successeur pèse à Shunsuke, tandis que le seul atout de Kikuo est son talent. C’est une bataille que les personnages livrent à eux-mêmes et pas l’un contre l’autre. La finalité étant qu’ils arrivent à se libérer en tant qu’artiste et à se défaire du carcan social qu’ils subissent.

Les deux acteurs sont très impressionnants, caractérisé de manière différente, comme si Shunsuke se cherchait en tant qu’acteur alors que Kikuo, plus taiseux, doit se trouver en tant qu’individu. Chacun a en tête l’environnement où il est né, Shunsuke plus expansif car ayant grandi dans une famille aimante, alors que Kikuo a vécu dans un contexte plus difficile et a plus de mal à exprimer ses émotions ce qui participent aux obstacles qu’ils doivent surmonter et aux objectifs qu’ils poursuivent.

Vous avez trouvé une très belle idée formelle afin de représenter l’idéal artistique de Kikuo, et qui explose dans la dernière scène. Comment cette idée vous est-elle venue, et est-ce qu’en tant qu’artiste et réalisateur vous avez vous-même une telle image idéale en tête à laquelle vous aspirez dans l’un de vos films ? Je suis très honoré que vous ayez regardé le film avec autant d’attention et de détails, mais la réponse à votre question est extrêmement difficile. Moi-même, je suis toujours dans ce processus d’essayer d’atteindre le sommet de mon art, mais je n’ai aucune idée de ce à quoi va ressembler l’arrivée de cette destination, si j’y arrive. Mais j’espère que je saurai partager le sentiment que j’ai envie d’arriver à ce sommet. Dans le film, Kikuo est qualifié par les autres de trésor national du Japon. C’est à travers ce type de reconnaissance qu’une personne peut prétendre avoir atteint les cimes de son art.

UN AVIS CONTRAIRE…

Couvrant plusieurs décennies de la seconde moitié du XXe siècle, Le Maître du Kabuki raconte l’histoire d’une vie avec celle de Kikuo, un prodige du Kabuki, cette forme théâtrale japonaise interdite aux femmes durant le XVIIIe siècle et dont les rôles féminins sont depuis, par tradition, interprétés par des hommes (appelés onnagata). Le récit épouse plus précisément la logique d’un rise and fall émaillé d’importantes ellipses, entre lesquelles Lee Sang-il retient les moments clefs de la trajectoire de son personnage, future star de sa discipline, mais d’origine « impure » (si l’on est normalement onnagata de père en fils, Kikuo est fils de yakuza). De pureté et d’impureté, il est d’ailleurs souvent question entre Kikuo et son ami/rival Shunsuke, ce dernier ayant le Kabuki « dans le sang », ainsi que dans la façon qu’ont les personnages d’aborder l’art du jeu théâtral. Si le héros va connaître une chute spectaculaire après des débuts en fanfare, son style reste cantonné à l’exécution rigoureuse des contorsions et des déclamations propres au Kabuki. On peut alors voir, à travers les conversations sur la netteté du jeu entre Kikuo et les différentes figures tutrices qui croisent son chemin, un écho à ce que le film accomplit formellement, à savoir une exécution académique au sens premier du terme, calquée sur les modèles des maîtres. Malgré sa durée imposante, Le Maître du Kabuki ne suscite aucun sentiment d’ampleur. Il épouse davantage les traits d’un téléfilm de luxe qui empile les passages obligés. Il y avait pourtant de quoi faire, entre le lyrisme exacerbé du Kabuki et la rivalité potentiellement violente qui se noue entre les deux acteurs, mais Lee Sang-il ne parvient pas à insuffler un élan à son grand récit romanesque. La faute, notamment, à un problème d’intensité dans la mise en scène car trop appliqué, le cinéaste figure les pièces, pourtant nombreuses et longuement filmées, à partir des angles les plus conventionnels qui soient. Supposée épouser une sorte d’extase en montrant Kikuo, au sommet de son art, filmé de dos et illuminé par les projecteurs, la dernière scène du Maître du Kabuki illustre ses automatismes et plutôt que d’en rester à une première vision un brin stylisée et éthérée, Lee Sang-il raccorde plusieurs fois avec le regard ébloui de l’acteur en gros plan, atténuant la force du plan initial, avant de rajouter une ultime réplique « C’est magnifique… » qui parachève la scène d’un trop-plein de littéralité.