Depuis Vous êtes tous des capitaines, premier long-métrage méconnu d’Óliver Laxe, son cinéma semble répondre à l’appel d’un lâcher-prise, pour épouser les fluctuations et oscillations d’une situation donnée. Si ce beau et curieux documentaire prenait pour point de départ un atelier d’initiation au cinéma avec des enfants au Maroc, la conduite du film échappait rapidement au cinéaste, les élèves prenant de plus en plus le contrôle de la caméra. S’agissait-il d’un débordement prévu à l’avance ou l’auteur se retrouvait-il réellement, malgré lui, mis en retrait de son propre film ? La réponse au fond importe peu…Le film donnait la sensation rare d’une œuvre qui se défait elle-même, pour s’abandonner à la pure contemplation dans de longues vues de nature où il devenait impossible de savoir qui filmait. Depuis, son cinéma n’a pas délaissé cette aspiration, mais cette dernière s’est exprimée de façon moins singulière, en partant d’un socle narratif pour bifurquer progressivement vers un régime de la vision. Sirāt reprend en partie cette logique au cœur de Mimosas et Viendra le feu, mais la radicalise en multipliant les déviations et les ruptures de ton, pour faire progresser le récit par à‑coups, dans un rythme heurté et difficile à circonscrire.

Le synopsis semble pourtant limpide…Un père cherche sa fille disparue lors d’une free-party au milieu du désert marocain, accompagné d’Esteban, son plus jeune fils, et de leur chien. Après une première fête où ils ne la retrouvent pas, ils suivent un convoi de raveurs en direction d’un autre rassemblement, à la frontière mauritanienne. Mais le désert qu’ils traversent est presque aussi hostile que la jungle de Sorcerer et l’expédition prend des allures d’odyssée post-apocalyptique, voire de Mad Max en version minimale. Plutôt que d’investir pleinement cet horizon, Laxe privilégie cependant un relâchement dramaturgique. L’enquête se délite au profit de scènes triviales : des discussions sur l’essence et les vivres, l’improvisation d’un spectacle de marionnettes, la coupe des cheveux d’Esteban, etc. Comme dans son premier long, le cinéaste semble laisser les clefs de la narration aux personnes qu’il filme, laissant la part belle à d’apparentes improvisations. Les dialogues, souvent décalés, circulent d’une langue à l’autre (français, espagnol, anglais) et abordent avec une quasi nonchalance la menace confuse d’une troisième guerre mondiale. Ce flottement apparent témoigne surtout d’une attention aux corps singuliers des acteurs (sortes de freaks l’un d’eux porte un t‑shirt à l’effigie du film de Tod Browning), aux aléas de leurs gestes et expressions. Avec leurs enceintes portées comme des totems, les danseurs, qui sont par ailleurs des acteurs non professionnels, semblent déplacés, étrangers, ce que traduit la scène où le groupe croise un berger qui, sans un mot, leur tourne le dos alors qu’ils réclament de l’aide. Cette attention se retrouve dans la manière qu’a Laxe de détailler la matérialité du trajet avec une roue qui s’enlise, une voiture qu’il faut traîner à bout de bras, la traversée hasardeuse d’un point d’eau, etc. Plutôt que de viser le spectaculaire, il s’attarde sur ces accrocs qui viennent heurter le mouvement, l’empêcher de s’installer tout à fait. La fête d’ouverture illustrait déjà ce principe…La danse s’amorce, s’installe, semble se déployer, mais elle se trouve peu à peu enrayée par l’apparition massive de Sergi Lopez. Sa présence lourde et son malaise dans ce cadre festif, contrastent avec l’extase des danseurs et annoncent la logique du film…Partir d’un élan, pour ensuite faire dériver la dynamique et la contrarier.

Lors de sa présentation au Festival de Cannes, il était difficile d’évoquer le film sans tourner autour de deux scènes en particulier, précisément parce qu’une grande part de sa singularité réside dans les surprises abruptes qu’il ménage. C’est le cas en particulier d’un plan sidérant, qui fait littéralement tomber le film dans un abîme. Cette surprise ne vient toutefois pas de nulle part et ne consiste pas en un simple coup de force…Sa violence tient aussi à l’atmosphère flottante cultivée par la première partie, qui densifie l’irruption de la mort. À partir de cet instant pivot, Sirāt semble pris dans un cycle où chaque danse appelle une catastrophe ; la disparition soudaine d’un personnage vient balayer la désinvolture apparente des débuts et plonge le film dans la fatalité. Aux phases de transe succèdent des explosions, resserrant peu à peu l’espace vital des personnages jusqu’à les enfermer dans un champ de mines. Il pourrait y avoir une part de cynisme dans cette manière de piéger les personnages pour les faire disparaître un à un, comme dans un petit théâtre macabre. Les détracteurs du film n’ont pas manqué de lui faire ce reproche, loin de l’idée de lâcher prise formulée plus haut, Laxe agirait plutôt en démiurge cruel, dégommant arbitrairement ses figures, semblables désormais à des pions dans un jeu sadisant. Le cinéaste de Viendra le feu évite toutefois ce piège, et ce de deux manières. D’abord, parce que l’attention donnée à la singularité des protagonistes et aux liens affectifs qui les unissent ont donné suffisamment de chair aux personnages pour qu’on ne puisse les réduire à de simples pantins. Ensuite, parce que ce principe se recoupe avec le cœur battant du film avec la musique techno. Par sa manière de faire se succéder des phases musicales, d’imposer un rythme distendu, de faire surgir des pics dansants inattendus au milieu d’une ligne lancinante, Sirāt se présente comme une tentative de figurer filmiquement l’expérience d’un morceau d’ambient techno, épousant autant les dissonances du genre que son caractère discrètement mélancolique. Ainsi d’un plan magnifique où Sergi Lopez danse, pour la première fois, s’abandonnant à la musique en même temps qu’aux larmes.

La bande-originale composée par le beatmaker Kangding Ray n’est pas là que pour inviter à la danse ou densifier émotionnellement les enjeux, quand bien même elle porte beaucoup des séquences, Laxe cherche à lui donner une substance physique. C’est le cas dans une scène en particulier, où une des danseuses décompose une enceinte, et montre à Sergi Lopez les différences de vibration entre deux sons, alors qu’il n’y entend que des « boom boom » indistincts. La minutie du travail de mixage permet d’éprouver les degrés de vibration avec le volume assourdissant de la musique chargée en basse n’a pas la même intensité avec la réverbération des falaises rocheuses de l’ouverture que lorsqu’il résonne sur l’étendue nue du champ de mines. Laxe n’a pas sur ses raveurs un regard de moraliste, mais embrasse un peu de leur naïveté pour justifier leur présence incongrue dans un désert où pointe le spectre de la guerre dans ces espaces, la musique vibre mieux que partout ailleurs. Les lignes d’horizon y deviennent des lignes sonores, promettant une fusion de la musique et des personnages avec l’espace qu’ils arpentent, mais que la mort, omniprésente, va venir empêcher. De là vient la force tragique du film. Chaque disparition est vécue comme un scandale absolu parce qu’elle interrompt une danse, arrache un corps à son mouvement libérateur. Les survivants n’ont face à cela que quelques mots, des « C’est pas possible » bredouillés, mal assurés, dont la maladresse dit la sidération…Face à une telle horreur, qui pourrait trouver les mots justes ? Peu à peu, d’ailleurs, ils se taisent, avant de s’immobiliser. La dernière image les montre entassés dans un train bondé, dans des plans qui rappellent ceux des migrants en exil. Mais l’émotion vient moins de cette résonance symbolique que de la rupture concrète dans le parcours du film…De l’élan à l’arrêt cette fois net, ces corps qui voulaient vibrer sont condamnés à l’immobilité sur le toit d’un véhicule dont ils ne maîtrisent plus la trajectoire. Ce qui fait de Sirāt une sorte de memento mori…S’abandonner n’ouvre pas seulement sur une promesse de libération, mais aussi sur l’apprentissage de la finitude.

Au deuxième jour de la Compétition cannoise, entre 22h et minuit, un film nous fait l’effet d’une déflagration à laquelle rien ne nous avait préparé Sirāt. Moins de vingt-quatre heures plus tard, nous attrapons Oliver Laxe pour lui poser quelques questions, les neurones encore engourdis et toujours en train de refroidir depuis la veille. Nos questions tâtonnantes, ses premières réponses aux journalistes, notre fascination pour son film, son assurance pour en parler…Tout cela contribue à créer une drôle de bulle dont le résultat est retranscrit ci-dessous, à l’image du film, sans filet ni parachute de secours, parti à l’aventure dans les abîmes de la vie et de la création.

ENTRETIEN AVEC Oliver LAXE Cannes le 16 mai 2025, par Johana Fargeon et Nicolas Moreno

Entre Viendra le feu et Sirāt, il est impressionnant de voir comment vous donnez une importance aux lieux et aux décors. Est-ce que vous êtes parti de l’espace qui vous entourait pour écrire le scénario ? Je vivais au Maroc et bien évidemment pour moi, les lieux ne sont pas un décor. La nature…Il n’y a pas une feuille des arbres qui nous entourent qui ne bouge pas pour une raison parfaite, millimétrique et pensée. C’est pas parce que le paysage était beau, c’est parce qu’il me parlait ! Non ? Il était habité, il s’exprime. La manifestation s’exprime. Je ne sais pas…Je suis de culture anthropocentrique, et je trouve que l’être humain est un…jardinier (rires) !? Être anthropocentré te rend plus responsable de ton rôle. L’être humain et la nature sont indissociables. J’ai fait des films sur le feu…où on se fond dans la nature.

Mais par où on commence pour écrire un film comme ça ? Le film semble constitué de plusieurs couches et trouvailles, même au montage. Complexe, délirant…Mais c’est un film assez précis et écrit. Cette folie était déjà conçue comme ça, avec ces couches et cette dématérialisation permanente. Bon, évidemment, des séquences sont plus abouties que d’autres, mais bon, mon cinéma en est un qui va du langage vers sa fin. Tout mon cinéma se dématérialise, le paysage dans ce film, le son, le récit…

Même les personnes, puisque vous filmez des corps amputés ? Les corps se dématérialisent…et se spiritualisent ! D’ailleurs dans la tradition, les mutilés étaient des personnes connectées, ils étaient respectés pour être des messagers.

Le film est-il parti d’une idée ? De beaucoup d’idées, d’un mélange de choses. D’une image surtout, au début c’est surtout l’image en réalité. J’avais envie de filmer une course de camions dans le désert. C’est un archétype qui me plaît. Ensuite j’ai rencontré cette communauté au Maroc, quand un soir j’ai commencé à entendre ce beat techno, en fait il y avait une free party qui s’organisait à côté.

Mais vous n’êtes pas tellement de cette culture techno donc ? Non mais je suis quand même d’une culture contre-culturelle. Jeune, j’étais plutôt dans le noise, le hardcore, les musiques rock industrielles. Mais bon, la musique électronique me plaît beaucoup. Surtout, j’avais envie de faire un film où l’on médite un peu la mort, faire un rite de passage, une cérémonie, enfin pour moi, dans laquelle j’invitais le spectateur à faire une méditation de cette mort, et le provoquer pour qu’il regarde à l’intérieur.

Pourtant, la techno est une pulsation, un rythme très associé à la vie. Un personnage dit d’ailleurs que « la techno n’est pas faite pour être entendue mais pour être dansée ». Oui, danser c’est prier, c’est transformer l’énergie, c’est très important.

Cela doit être très agréable de filmer de telles scènes de danse. Je pense au premier plan où l’on voit la foule notamment, qui déborde de tous les côtés. Comment les avez-vous filmées ? On a organisé une teuf. On a fait une recherche de collectifs techno travellers, en France, ceux qui défendaient la culture rave, surtout parce qu’on voulait à l’essence de ça, le côté vrai et radicalement authentique, cohérent. Donc voilà, ils ont vu mes films, ils y ont vu une vérité, une quête, une radicalité aussi.

Et une prise au sérieux, que ce n’était pas pour faire un film sujet…Oui, voilà. Alors bien évidemment, ils ont eu peur, puisque c’est une culture qui a toujours été très mal représentée. Ils étaient là hier, c’était très touchant, ils se sont sentis vraiment représentés. Ce film n’est pas une thèse sur la teuf, il parle aussi d’autres choses, mais il est quand même fait par un punk, avec une attitude jusqu’au boutiste, qui se jette dans l’abîme…Et qui essaie de se reconnecter avec l’intérieur, sa blessure.

Un compositeur a travaillé sur le film, David Kangding Ray. Comment l’avez-vous rencontré ? J’ai fait un casting musical, et c’est avec lui que je me suis le mieux entendu. Pour faire un travail sur la première partie qui était plutôt enragée, avec une techno plus triviale et guerrière, mais avec un voyage aussi, où le son devait se matérialiser, mais aussi chercher le son le plus primordial, le premier son de l’Univers, ces arpeggio de la fin. On ne sait pas si ce sont des anges qui chuchotent à l’oreille de nos personnages, et ces enceintes qui ne sont plus des enceintes… Vous avez aimé vous ces arpeggio, quand ça fait « tululuuu ; tululuuu » ? C’est pas un peu bizarre ? J’ai entendu des gens rire hier…ça fait pas un peu…Pac-Man ?

Non ! Il y a justement un accompagnement des personnages à travers la musique…Puis tous les plans où l’on voit la route défiler à grande vitesse avec les lignes et les rails peuvent déjà faire penser à Lost Highway plus qu’à Mad Max. On se dirige clairement vers une abstraction. Ce sont les deux choses, enfin ce sont des archétypes universels. Mad Max, c’est quand même se souveni d’une fin ? Cette saveur qui est populaire, elle est en nous et elle nous habite, c’est pour ça qu’on y connecte. Et David Lynch, bien évidemment, c’est quelqu’un qui était connecté à cette étrange inquiétude qui est le monde, non ? Aux désirs et aux peurs de notre temps aussi…

Le film est donc traversé par ce mouvement qui l’amène ailleurs, mais au lieu de se diriger vers une totale abstraction, d’un coup, le bloc séquentiel du terrain miné ramène le film à quelque chose de complètement concret. La mise en scène devient comme un échiquier, tout devient palpable. Nous n’avions pas ressenti une telle peur au cinéma depuis des années, où chaque pas, chaque geste devient aussi dangereux. Vous avez ressenti de la tension au moment de la traversée ? Pour ce passage d’eux deux à la fin, je pensais beaucoup à Nostalghia de Tarkovski, quand ce monsieur traverse avec la bougie…C’est vraiment un moment de foi « Allez ferme les yeux Josh, on y va, on va sauter, on va sauter dans l’abîme. »

Une séquence difficile à tourner ? On a eu en tout sept semaines de tournage. C’était au Maroc, avec des effets spéciaux. On a choisi un lieu très épuré au moment des repérages, qui nous permettait d’avoir ces deux récits…Physiques et métaphysiques en même temps. C’est très difficile de faire ça, d’aller dans un symbolique très fort, alors que c’est du concret, du narratif, du monde matériel. Mais tu sens quand même qu’il y a un monde subtil qui vit derrière, une étrange inquiétude. Et c’est compliqué d’être à la fois concret et tellement polysémique ou ésotérique, que les images parlent de tellement de choses…Enfin, je ne sais pas encore si elles parlent de tellement de choses, mais au moins, il y a en nous une confiance dans l’image et un pouvoir infini de collision et de résonance dans tous les sens.

Si le film tient, c’est d’abord par la durée des séquences, qui les ancre dans la matière. Les grands retournements de situation du film arrivent de manière très brutale, et la seconde d’après c’est déjà de l’ordre du passé. Il faut continuer. La multiplication des retournements de situation nous renvoient à la possibilité bien présente que tout cela arrive. Et pourtant, vous y parvenez avec un scénario complètement déraisonnable, sans cynisme ni sadisme. Ouais…On sent de l’amour..? Je ne sais pas si la poésie ou mes choix stylistiques sont affirmatifs. Je ne suis pas Haneke ou Von Trier, je n’ai aucun intérêt à jouer avec le spectateur. Au contraire, il y a une notion de service forte, de guider le spectateur, un rite de passage, une expérience forte qui le secoue et le fasse regarder vers l’intérieur.

Vous pensiez que votre film serait sélectionné en Compétition à Cannes ? Oui ? Le film peut être mieux ou moins bien fait, il peut plaire plus ou moins…mais le geste ! Bon. Le geste, il est téméraire, pas de calcul, c’est vraiment du cinéma kamikaze que j’ai fait. Sauter à l’abîme. C’est ce que les personnages sont poussés à faire aussi. Et les spectateurs d’ailleurs ! C’est vraiment un film irréaliste, un geste d’immolation en tant que cinéaste. Ce qu’il se passe dans le film remet en question les règles de ce qu’il ne faut jamais faire au cinéma. Donc oui, je trouve que Cannes est le lieu pour ce genre de gestes téméraires, jusqu’au boutiste.

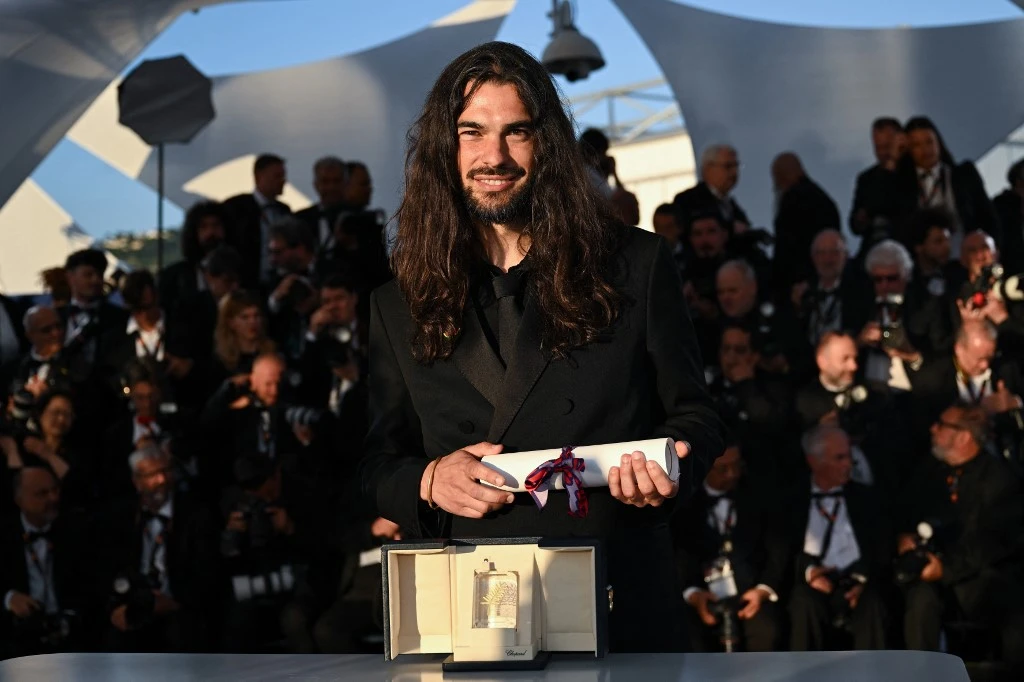

Le cinéma est encore un lieu dans lequel on peut proposer de transcender la mort…Avec l’électrisant « Sirat », le réalisateur franco-espagnol a transporté le Festival de Cannes, où il a remporté le Prix du jury ex æquo cette année, dans le désert marocain et l’univers des rave-partys. Rencontré sur la terrasse du Palais des festivals en mai, Óliver Laxe est à l’image de son film…Un brin mystique et éminemment dans le collectif. Celui qui a demandé expressément qu’on le tutoie a la pensée bondissante et le verbe précis. Et semblait encore hanté par cette expérience hors norme.

Propos recueillis par Olivier Bombarda

Quelle est la première image du film qui t’est venue ? Celle d’un train chargé d’êtres humains dans un pays du sud inconnu. Les images n’ont pas d’explication. Elles ont un côté subtil, ésotérique et il ne faut pas mettre du sens partout. Laissons-les collisionner les unes avec les autres. C’est une image qui est restée à la fin du film. Dans ce train, il y a peut-être les échos d’un crépuscule, d’un monde qui finit. Et peut-être, pourquoi pas, ceux d’un monde qui va commencer.

Justement, sans tout dévoiler, il y a un moment de bascule dans Sirat, extrêmement violent, et qui entraîne les personnages dans une spirale infernale. Avec le recul, penses-tu avoir fait un film plutôt nihiliste ou porteur d’espoir ? Porteur d’espoir. Il y a de l’acceptation et même du réenchantement chez mes personnages. Il y a de la foi. La foi, c’est sentir que lorsque la vie s’exprime, même avec un accident, il y a derrière un cadeau, un apprentissage. La tragédie nous fait grandir. Je voulais que les spectateurs fassent comme le personnage de Luis [incarné par Sergi López, ndlr], c’est-à-dire qu’ils soient poussés à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Lorsque nous sommes nus, l’ego démoli, au bord de l’abîme, la vie est en train de nous demander qui nous sommes. Je pense que la mort configure notre psychologie à tous. Tout mon cinéma parle de cela, mais en considérant la mort comme une porte vers quelque chose. Nous habitons une société très thanatophobe, et je crois que le cinéma est encore un lieu dans lequel on peut proposer à l’être humain une cérémonie pour apprendre à transcender la mort. C’est elle qui nous fait dialoguer plus intensément avec la vie.

D’où est venue cette envie de suivre des raveurs dans le désert marocain ? J’aime beaucoup les véhicules, donc j’avais envie de filmer des camions dans le désert. Quand je préparais l’un de mes films précédents, Mimosas [qui a obtenu le Grand Prix à la Semaine de la critique en 2016, ndlr], j’habitais dans une palmeraie au Maroc. Une nuit, j’ai commencé à entendre des beats, des kicks. Une teuf était en train de s’organiser et j’y suis allé. Tout cet imaginaire de fin du monde, de désertion vers le sud, s’est incarné à ce moment-là. J’espère que les images vont accompagner les spectateurs et, si c’est le cas, qu’elles seront bénéfiques.

Comment as-tu travaillé pour rendre à l’écran l’énergie très particulière, presque tribale, de la danse dans ces free parties ? Pour moi, les images sont aussi du son, de la musique. Je suis moi-même un peu musicien, j’ai un rapport particulier au rythme et à la sensualité de l’image. J’ai proposé aux acteurs de travailler avec une chorégraphe, Kynsie. L’idée, c’était de danser en étant connecté à soi-même, en écartant tout ego. D’ailleurs, à un moment, j’ai envisagé de m’inspirer d’une phrase de Friedrich Nietzsche pour le titre « Je ne croirai pas à un Dieu qui ne danse pas. » Finalement, j’ai choisi le terme « Sirāt » pour sa musicalité.

On imagine que le tournage en plein désert marocain n’a pas dû être facile tous les jours…Je cherche toujours les problèmes. On a tourné en juin et juillet, ce n’est pas la meilleure lumière, pas la meilleure température non plus…On avait pensé tourner la teuf au printemps, en Espagne, mais il allait faire trop froid, les gens n’auraient pas dansé. Et puis je suis persuadé que le désert te donne beaucoup en t’enlevant des choses. Il t’oblige à accepter, il te remet à ta place.

Comment as-tu casté tes acteurs et actrices non professionnels, qui présentent pour beaucoup des corps peu vus au cinéma, notamment porteurs de handicap ? Je travaille toujours avec des acteurs sans expérience. Bigui [qui porte le même prénom dans le film, ndlr] est un ami que je connais depuis longtemps. Il était dans une manifestation de « gilets jaunes » lorsqu’il a reçu une grenade qui a fait exploser sa main. Et puis on a fait un casting de teuf en teuf. On a cherché de la vérité, des gens qui pouvaient exprimer différents archétype…Un pirate, un freak, un voyageur…On a surtout pensé à créer une famille avec des personnes simples mais qui ont déserté. Celles que nous avons castées essaient toutes d’avoir une cohérence radicale dans leur vie, ce qui est assez difficile. Rûmî, un poète mystique persan, disait que les plus beaux cœurs sont les cœurs brisés, car la lumière passe au travers. Dans cette culture de la teuf, il y a l’éloge de la blessure. On la montre, on vit avec, et je voulais aller vers ça dans le film. D’ailleurs, le processus créatif lui-même m’a aidé à arrêter de fuir mes blessures.

Faire ce film t’a-t-il changé ? Oui. Ça m’a enlevé de l’arrogance, de l’orgueil. J’ai moins de névroses. J’accepte plus mon imperfection en tant qu’être humain. Mais je suis allé très loin avec ce film, et la suite dépendra de son effet. Je n’ai pas de projet et pas nécessairement envie d’en avoir. Je fais un film tous les cinq ou six ans et, si je dois mettre un peu plus de temps cette fois-ci, je le fera

Juste avant cette rencontre, vous vous êtes coupé du monde dans un atelier de gestalt-thérapie. Qu’y recherchez-vous ? Je veux me connaître un peu mieux. Mon cinéma relie mon travail à une recherche personnelle. Mes films, du moins Sirât, c’est un peu de la psychothérapie. Dans l’idée qu’il y ait quelque chose qui dépasse le cinéma.

Dans la scène d’introduction de Sirât, vous présentez la frontalité d’énormes enceintes crachant de la musique techno dans le cadre d’une rave sauvage en plein désert marocain. On ne peut pas s’empêcher de penser au massacre du festival de musique de Réïm en 2023. Comment avez-vous appréhendé cette actualité en rapport avec votre film ? Quand cela s’est passé, la séquence était déjà écrite. On a senti que nous étions connectés à quelque chose…Quand on écrivait en 2018 et 2019, on avait imaginé que des militaires pourraient arriver avec des vêtements blancs. On se disait qu’il pourrait y avoir une pandémie. Et puis, quand la pandémie est arrivée, on s’est dit qu’il fallait changer le scénario parce que c’était trop naturaliste, trop lié à l’actualité. En revanche, lors des événements en Palestine, nous n’avons pas ressenti que c’était nécessaire. Et en tout cas, je n’ai jamais été dans une fête durant laquelle je m’étais imaginé que quelqu’un puisse venir un jour nous flinguer…

Cette rave filmée ainsi dans le désert ressemble beaucoup aux événements qui ont eu lieu. Certains spectateurs y penseront instantanément…Personnellement et par principe, je trouve grotesque de se déconnecter de la douleur du monde en allant en « teuf ». En même temps, je comprends que la douleur est parfois tellement forte qu’il est normal qu’on veuille se déconnecter. Et même si, très souvent, la fête est le moyen de se connecter à la douleur, aux cicatrices, le faire à côté d’une des plus grandes prisons ouvertes au monde, là, oui, c’était vraiment grotesque…

Dans le même registre, le département de l’Aude en France a connu cet été l’un des plus importants incendies (16 000 hectares ravagés par le feu) de son histoire. Dans votre précédent film, Viendra le feu, le protagoniste était un pyromane en Galice, votre pays d’origine. Il se trouve qu’à Fontjoncouse s’est déroulée une énorme rave sauvage sur les cendres du lieu, qui a scandalisé beaucoup de monde…Qu’en pensez-vous ? Ils sont accusés de quoi ? De danser ? De célébrer la vie ? Il faudrait quoi ? Se pendre à un arbre ? Il faut arrêter de chercher à l’extérieur les faux coupables d’un désordre intérieur. J’ai réalisé un film sur des incendies. Je suis « techniquement » un pompier et je viens de réaliser un film sur le milieu de la fête. Je crois que je suis légitime pour parler des deux. La première chose que tu fais quand tu es pompier, c’est d’aller dans les zones brûlées. Il n’y a aucun risque. Les politiciens et la presse devraient surtout arrêter de défendre le mythe du progrès. La plupart des « teufeurs » habitent à la campagne. Ils n’habitent pas en ville, c’est ça le problème. La faute vient du manque de politiques face au dépeuplement des campagnes. Et aux politiques européennes reliées à l’élevage et à l’agriculture : ce sont ces politiques intensives qui ont dépeuplé la campagne.

Pouvez-vous nous parler d’El Deseo, la société de production de Pedro et Agustín Almodóvar, coproducteurs de ton film. Quel rapport entretenez-vous avec eux ? On a eu un beau rapport. Ils ont voulu m’aider. Ils ont été discrets et ont mis la meilleure énergie. C’est une famille, donc ils ont un respect de l’auteur. Ils ne sont pas intervenus sur le scénario, que Pedro a beaucoup aimé. Il est venu à l’avant-première. Il a adoré le film.

Vous qui aimez avant tout les acteurs non professionnels, comment avez-vous choisi Sergi Lopez, qui a une longue filmographie, contrairement aux autres acteurs de votre film ? C’est très lié. J’ai fait des essais avec des non-professionnels pour son rôle, mais très vite, j’ai senti que j’avais besoin de quelqu’un avec de l’expérience, qui pouvait m’aider depuis l’intérieur même des scènes. Il faut mettre beaucoup d’énergie avec les acteurs non professionnels et j’avais besoin d’un allié. J’ai commencé à chercher et Sergi était finalement la personne idéale. C’est quelqu’un qui a la capacité de faire tomber les masques, qui travaille un certain naturalisme. Il n’effectue pas un travail technique. Il suit son instinct.

Il s’est dit assez impressionné par son expérience de tournage avec vous. Que pensez-vous impulser de votre côté ? Depuis le début, je sais que j’ai une sensibilité particulière avec l’image. La manière dont je les conçois. Je les ressens, elles m’habitent. J’ai toujours confiance en moi à ce sujet. Et après, je ne sais pas…Je pense qu’il y a quelque chose de téméraire en moi aussi dans ma psychologie…Quelque chose de sauvage, une inadaptation forte, que j’étudie dans mes études de psychothérapie Gestalt. Nous sommes dans des temps où les gens ont très peur. De même, les réalisateurs, les artistes…Bien évidemment, je suis connecté à ces peurs et à mon ego, mais ma pratique ne me fait pas tellement calculer. En tout cas, de moins en moins pour être davantage connecté à mon intuition. Sirât est un film très anachronique. C’est un film qui pouvait se faire dans les années 1970, mais en 2025, c’est bizarre. La constellation de gens autour de Sirât et, avant tout, le défi esthétique, philosophique, physique que ce film propose n’est pas habituel. C’est par ailleurs ce que j’entends le plus des gens « On ne voit plus des films comme ça », « Ça donne de l’espoir ». En Espagne, nous venons de faire 400 000 entrées. Cela a été un phénomène social. Les gens en ont parlé, ceux qui aimaient, ceux qui n’aimaient pas. Le film a vraiment fait débat.

Qu’est-ce que les gens ont le plus aimé ? En Espagne, il y a une expression « me rompió la cabeza », ça veut dire :« ça m’a donné une claque ». Une grosse claque quand même. C’est une expression que j’aime bien parce qu’elle sous-entend que je suis arrivé à marquer le public à un niveau logique et rationnel. Cela veut dire qu’avec Sirât, nous sommes parvenus à inviter le spectateur à utiliser d’autres niveaux de conscience et, à travers les images, à faire une espèce de psychothérapie sous LSD.

Tout le monde a noté que les « teufeurs » que vous montrez sont dans une forme de mise à nu, souvent mutilés, blessés. Qu’est-ce qui vous a poussé à cela ? En tant qu’étudiant en psychologie, je pars du principe que nous sommes tous cassés. Mais les teufeurs le savent, tandis que, nous, nous ne le savons pas. Nous sommes plus attachés à une image idéalisée de nous-mêmes. Les teufeurs représentent mieux l’état d’esprit de l’être humain en 2025, selon moi. Un être humain plus honnête, plus proche de sa vérité. Et je vois en eux quelque chose qui me touche, notamment le fait qu’ils ont quand même besoin de transcendance. Et ce besoin n’est peut-être pas exprimé de la meilleure des manières, ils n’ont peut-être pas les meilleurs outils, car enfin, c’est très difficile d’être dans une démarche de transcendance aujourd’hui, à moins d’avoir une pratique spirituelle très orthodoxe, très rigoureuse. Sinon, pour le reste, c’est très compliqué. C’est donc quelque chose qui me touche : cet être humain va, comme il l’a fait durant des milliers d’années, danser dans des lieux pour prier et faire une catharsis avec son corps, célébrer sa blessure et sa petitesse, avec son incapacité à se transcender. Tout ça me parle en ces temps.

Est-ce une découverte récente dans votre parcours ? C’est plus ou moins récent. J’ai commencé ce projet en 2012, 2013, quelque chose comme ça, en visitant des fêtes durant cette période. J’avais déjà des images de ce projet en tête. C’est lors de soirées, en dansant, en écoutant de la musique, que j’ai développé intérieurement le scénario.

De manière assez évidente, la musique faisait partie intégrante du projet. La transcendance passe par là aussi. Tout à fait. Je me souviens d’une célébration à Agsz, une palmeraie où j’habitais dans le sud du Maroc. J’y suis allé avec des copains musulmans et Saïd Aagli l’un des acteurs de Mimosas est venu avec moi. Quand ce dernier a vu tout ce monde, il s’est exclamé « Ceux-là, ce sont les musulmans du futur ». Ça m’a marqué. On a passé un peu de temps avec eux, on a fait des voyages en camion. J’ai senti qu’un dialogue très respectueux et très admiratif s’instaurait. Les punks posaient plein de questions à Saïd, qui possède une spiritualité et une sagesse très fortes. Et lui, bien évidemment, il aimait en retour leur spontanéité, l’innocence, la pureté de ces teufeurs. Leur sagesse aussi. Durant les dix ans où j’ai vécu au Maroc, tous les étrangers que j’ai rencontrés étaient des touristes. Même ceux qui y habitaient depuis trente ans. Des touristes. Cela veut dire qu’ils ne sont pas sortis de leurs maisons. En revanche, les seuls véritables voyageurs, c’étaient les raveurs. Les seuls qui avaient un vrai intérêt pour l’autre, qui cherchaient sincèrement à les comprendre. C’étaient les seuls à faire l’effort de parler cinq ou dix mots d’arabe. Ils m’ont touché. J’ai vu en eux une vérité. Voilà, c’était un peu ça, le début du film. Assumer deux réalités qui sont moi…J’aime la techno et j’aime le Coran.

Les raveurs sont-ils vraiment la seule exception ? Il y a quand même beaucoup de communautés spirituelles. Plus ou moins new age, malheureusement. J’aime ce que saint François d’Assise a dit « La grâce se trouve surtout chez les exclus ». Les exclus, au sens « disgracieux ». Il y a des saints partout dans les bas-fonds.

Avez-vous envie d’aller plus avant vers ceux-là ? En fait, je me suis rendu compte que j’ai toujours eu une attirance pour des gens qui vivent des réalités éloignées de moi. J’ai toujours l’impression de regarder les choses avec distance. Mais à la fin, je me rends compte qu’il s’agissait de me rapprocher de moi-même. Il y a une sorte de jeu de miroirs, en définitive. Dans la dimension de la blessure, je suis plus proche d’un teufeur que de n’importe quel cinéaste.

La phase de montage d’un film, est-ce une étape particulière pour vous ? C’est une des choses que je préfère. Vous n’avez plus les stress du tournage et du reste. Ce n’est pas tellement un problème extérieur, mais intérieur. L’angoisse de savoir où vous allez est la plus importante. Si vous allez tenir le coup, si vous avez le bon geste artistique ou pas, surtout dans un contexte où tout le monde vous dit « Où tu vas ? ». Le film n’a pas été bien compris au stade de l’écriture.

Lors de la présentation du scénario pour obtenir des financements ? Oui. Par exemple, en France, on a été traités comme des clochards…Après, c’est très courant de ne pas être choisis pour être financés. Cela arrive à presque tout le monde. Mais au vu de ma trajectoire, trois films primés à Cannes, on devrait quand même me recevoir et m’écouter. Au moins me donner l’occasion de défendre mon film.

Comment s’est passée la rencontre avec Kangding Ray (alias David Letellier), votre musicien ? Comme je vous l’ai dit, j’ai écrit et développé des idées en dansant, sur des dancefloors avec de la musique électronique. Après, à l’écriture, j’avais en tête des musiques qui m’inspiraient. Jusqu’à présent, je n’avais jamais pu travailler avec un compositeur. Et là, je ne voulais pas non plus un compositeur au sens classique. Leurs musiques sont instrumentales, faites pour raconter quelque chose, pour souligner une narration. Je voulais de la musique « qui évoque », non pas qui « dit » quelque chose. Car, sinon, c’est purement décoratif comme la plupart des compositions de films. J’ai donc fait un casting de musiciens et de producteurs de musique électronique. Et David était la personne avec laquelle je me suis le mieux entendu. On a échangé beaucoup de morceaux et beaucoup parlé du film. J’avais été très clair sur le voyage auquel je voulais inviter le spectateur…Passer d’une techno très physique à de la musique ambiante, plus existentialiste, puis finir avec de la musique sacrée, métaphysique. C’est un peu le parcours qu’on voulait faire avec le film. Et donc, cela m’a beaucoup stimulé de pouvoir travailler avec quelqu’un comme David et d’aller aussi loin. On avait soixante pour cent des musiques finales prêtes pour le tournage. Cela nous a pris un peu plus de temps pour d’autres séquences, notamment celle de la cérémonie. On a fini d’ailleurs très près de la date de projection à Cannes. Je suis content d’être crédité pour cette composition.

Faites-vous un peu de musique de votre côté ? Non, mais j’ai une sensibilité musicale et je l’ai découverte en travaillant avec David.

Vous sentez-vous plus proche de la littérature, de la musique ou de l’image ? Je dirais que je suis plus proche de l’image quand même. Pourquoi je n’ai pas tellement besoin d’écrire mes films, pas tellement besoin de développer les personnages, ni d’avoir beaucoup de dialogues ? Parce que mes images parlent, elles évoquent. Même si mes films sont très épurés, pourquoi est-ce suffisant ? Parce que j’ai la force de protéger la fragilité des images qui apparaissent au début du processus créatif. C’est à dire que je sais m’arrêter à temps. Je ne mets pas de la rhétorique et des intentions narratives ou conceptuelles dans toutes mes images. Les images sont trop souvent prostituées dans le processus d’écriture ou au stade de la préproduction. Elles arrivent mortes au montage, car l’auteur y est trop présent, caché derrière : il y a mis trop de rhétorique, trop d’idées, trop d’intentions. Les images ne peuvent pas porter autant de poids, elles s’épuisent, se dessèchent. Je crois que si mes images peuvent naître, évoquer ou parler à différentes dimensions, c’est simplement parce que je sais m’arrêter à temps. Et je fais confiance aux images comme je fais confiance au spectateur.

Et comment faites-vous pour vous arrêter à temps ? C’est juste que ces images de moi-même dansant sur un dancefloor il y a dix ans, je les ai gardées, elles sont là, dans le scénario. Et c’est l’essence du film. C’est de là que le film s’exprime.

1er juillet 2025, la canicule s’abat sur Paris. La grande tournée des avant-premières des films du Festival de Cannes a rempli les salles parisiennes durant tout le mois de juin. Elle se clôt ce jour-là avec le choc cannois Sirat d’Oliver Laxe au Max Linder Panorama et au Forum des images, film dont nous ne nous sommes toujours pas réellement remis. Alors, nous sommes allés interroger son interprète principal Sergi Lopez. Le rendez-vous est pris dans un bar pas loin du Max Linder Panorama, où on le retrouve installé sur la terrasse en majesté, une grande bouteille d’eau fraîche sur la table, aucunement gêné par la chaleur. Il nous sert un verre d’eau, le dictaphone enregistre…

Entretien avec Sergi Lopez pour Sirat

Même quand on connaît le secret, le film marche encore…

Que penses-tu du film ? Est-ce que par rapport à ce que tu as vécu lors du tournage, tu y vois quelque chose de neuf ? Il y a quelque chose de très différent, par rapport à tous les autres films que j’ai fait jusqu’à présent, c’est sa réception. Ce qui est en train de se passer avec le film, avec la résonance, le choc, la réaction qu’il provoque. On fait souvent en sorte que le film soit le mieux possible, mais c’est toujours un mystère de fabrication, tellement de possibilités de se gourer entre le premier scénario et la sortie…Et ce qu’il se passe avec Sirat, cet engouement, je ne l’ai jamais eu auparavant.

C’est étonnant, même des films comme Harry, un ami qui vous veut du bien (Dominik Moll, 2000) ou Le Labyrinthe de Pan (Guillermo del Toro, 2006) n’ont pas eu ce genre de réception ? Non, ça n’est pas exactement la même chose…Ce sont des films qui ont eu un succès sur le long terme, alors que là avec Sirat, c’est un engouement immédiat. Pour te donner un exemple, le film est sorti en Espagne le 6 juin, et dans mon village, en général mes amis voient certains de mes films et on en parle de temps en temps. Là, dès la sortie, des appels, des « On vient de le voir, on l’a revu, on a des questions à te poser, viens dîner! ». Mais de partout dans le village, jusqu’aux amis de ma mère, les gens en parlent, et le film est souvent un choc. Ça ne m’était jamais arrivé.

Ta filmographie est dense. Mais chaque génération t’associe à un rôle culte comme Harry, un ami qui vous veut du bien pour nos parents, alors que pour nous, ce serait plutôt tes rôles chez les Larrieu, ou alors sur Le Labyrinthe de Pan…On trouvait ça fascinant la manière dont ça se déplace. J’en suis le premier surpris ! Là où j’habite, je ne suis pas entouré de cinéphiles, et surtout j’ai fait la moitié de mes films en France. Cet entourage-là n’a pas vu ces films, donc je ne m’en rends pas compte. On ne me « reconnaît » que lorsque je vais en France. Pour Harry, quand le film est sorti, ça avait fait un tabac, 1,9 million de spectateurs, et c’était surtout remarquable parce que c’était un petit budget. C’était énorme. Mais ce qui s’est surtout passé, c’est que sur dix ans, chaque hiver ou chaque été, rediffusion sur Canal+ à 21h, et d’un coup ça donnait cinq millions de téléspectateurs. Si j’étais de passage sur Paris la semaine suivant la rediffusion, des gens étaient là dans la rue « haaAARRY!!! » et je me disais « Mais enfin ça fait trois ans que le film est sorti ! ». Le titre est devenu presque une expression, comme une icône de la culture française. Après, là où je suis surpris, c’est que pour les Larrieu, ça me parait déjà un peu plus niche. Mais avec Le Labyrinthe de Pan je vois où tu veux en venir. Mais là aussi c’était bizarre. Il a beaucoup marché partout, mais pas tellement en France. Il était sorti un 1er novembre, jour des morts, et il n’était pas encore nommé aux Oscars. Je sais que Wild Bunch l’a regretté, parce qu’après la nomination d’un coup les gens s’y sont intéressés, mais c’était trop tard : à la sortie salles j’avais pas tant fait de presse, Guillermo non plus, et c’est con ! En Espagne et au Mexique, ça avait cartonné.

Et pour en revenir au tournage de Sirat, et la manière dont tu le perçois avec le film terminé ? Le tournage s’était très bien passé. Heureusement pour moi, je n’ai pas besoin de vivre exactement ce que le personnage vit, c’est du jeu. Quand j’ai lu le scénario, j’ai dit à Oliver Laxe, que c’était génial, une histoire qui se tenait, puis d’un coup quelque chose qui cassait tout, qui foutait les boules. D’un coup le film changeait, avec ces séquences avec les mines, le deuil…T’avais l’impression que le film devenait à la fois métaphorique et non-métaphorique. Un truc très bizarre, qui était très ancré dans le réel. Ce qui apparaît comme très dystopique pour certains, avec les militaires, Oliver Laxe disait que ça arrive aujourd’hui. On peut allumer la radio et entendre les mêmes infos que celles dans le film. Il y a cette espèce d’angoisse du danger imminent, une guerre qui se déroule pas loin…Et c’est toute une époque qui se trouve là, cette idée que d’un instant à l’autre ça peut péter.

On se disait cela à la rédaction en voyant cette fameuse seconde partie des mines…Il y a longtemps que nous n’avions pas été autant mis en tension vis-à-vis de la survie des personnages. Oui, moi aussi. J’ai vu le film trois semaines avant Cannes, sur mon ordinateur. C’était une version pas définitive, il y avait encore des fonds verts et le son n’était pas fini. Je dis à Oliver que je n’aime pas trop le film, mais que c’est normal, je ne vois que le tournage, et je sais que j’ai besoin de voir le film trois, quatre fois avant de le voir vraiment. Là, c’était différent. Dès la deuxième fois, la séance cannoise…Le siège qui tremblait…J’étais sur le cul. Et pourtant, je connaissais le film. C’est là que c’est un tour de force, même quand on connaît le secret, ça marche encore. Quand tu vois la scène arriver, tu vois les mécanismes, tu vois que c’est inexorable, qu’il n’y a pas de retour. Ça avance, ça avance, et ça va faire mal.

En discutant avec Oliver Laxe, on a appris que le film était très écrit. Comment se situe ta liberté de jeu sur le tournage ? Ta question me fait penser à un rêve que j’ai, qui je pense est un peu fou, presque une boutade, de faire un film sans paroles. Mais pas un film muet, un film où je ne parle pas. Parce que j’adore jouer sans texte. Quand on parle d’improvisation, c’est souvent relié au texte. Mais il y a les gestes aussi. En fait, on improvise tout le temps. Dans ce film, mon personnage ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à jouer. Le gamin regarde à travers la fenêtre les autres qui font les cons, et mon personnage ironise un « C’est génial ». Il pourrait rajouter autre chose, « Attention c’est dangereux », mais ça peut passer par le regard. Donc ma liberté était là-dedans, dans toutes les nuances. Quand j’ai lu le scénario, j’ai de suite dit à Oliver que je ne savais pas si j’allais réussir à jouer la scène traumatisante, avec toute cette seconde partie et cette douleur explicite et frontale. Même si elle est bien faite, il y a toujours cette pensée du « ah, c’est un acteur qui joue bien la tristesse », et je trouve ça assez obscène. C’est tellement douloureux et tellement profond…J’étais pas super à l’aise pour le jouer. Mais du coup je lui ai dit « Je ne sais pas comment le faire, comment on va faire, on va essayer » et quelque part, ces scènes et ces émotions-là sont à l’image. Le film avance tout le temps et il te dit que la vie est imprévisible. Peut-être que la semaine prochaine il t’arrivera un truc, tu sais pas. Un truc horrible, un truc génial, tu sais pas mais t’avances comme ça. Et quand ça arrive, cela doit rester le présent. Et c’est ce qu’on a essayé de faire, de garder ce « On y va, on va tourner la scène, et on va voir ». On répète bien évidemment, surtout vis-à-vis des autres personnages qui n’étaient pas tous acteurs, mais ce tournage était une certaine idée d’une lancée dans l’abîme.

Cette fameuse scène où tu marches seul dans le désert en pleurant et en t’effondrant est très juste, dans l’idée qu’effectivement il n’y a pas de surjeu de la douleur. Ton personnage reste très introspectif. Exactement, Oliver a essayé de m’aider avec ça. L’idée était de faire un film sur la mort, et quand des événements comme ça arrivent, tu es obligé d’avoir un cheminement introspectif, et tu peux en devenir fou. On a décidé de jouer de l’absurdité de la marche, et on en a beaucoup parlé : « Il part, mais il va où ? ». Pour moi c’était clair, il va chercher son fils. Sauf qu’au bout de 10000m, il n’y a rien. Et on se dit « Qu’est ce que tu fais ici ? Tu cherches où ? Tu ne vas jamais le retrouver, c’est impossible il est perdu. »

C’est un rôle assez étonnant au sein de ta filmographie et il dénote du cinéma des Larrieu…Peindre ou faire l’amour (2005), 21 Nuits avec Pattie (2015) …Et Les Derniers Jours du Monde (2009) ! J’adore ce film. En plus à l’époque, ça parlait déjà d’un virus, avec un cataclysme, un conflit avec l’Ukraine… Le film est malgré lui très prémonitoire !

Dans ces films-là, tu es en contrôle, tu parles beaucoup et tu as une pensée claire. Pour Sirat, tu as un personnage très fragile et souvent perdu. Était-ce une approche nouvelle dans ton jeu ? Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question à vrai dire. Parce que finalement je gardais une chose en tête, celle de m’éclater. Plus je pleurais pour le rôle, plus je m’éclatais. Ce que j’adore dans mon métier, c’est cette idée folle de s’immerger. On répète, on parle, mais à un moment, tout le monde ferme sa gueule. C’est « Caméra, ok ? Moteur, Silence, Action, » et on y va. Et en fait je n’ai pas le temps de me dire « attends, dans tel film j’ai fait ça… », je me dis que c’est à chaque fois quelque chose de nouveau. C’est un risque, mais je peux le prendre comme un jeu. Il y a quelque chose d’enfantin à jouer, je me dis que c’est pas grave.

Et ça change pour chaque cinéaste ! Exactement, chacun est fou à sa manière, possède son truc…Ce monde à besoin de réalisateur et réalisatrice qui t’inspirent. Je préfère penser que ce n’est pas seulement de ma faute.

Comment as-tu rencontré Oliver Laxe ? Le connaissais-tu déjà ? J’avais vu O Que Arde (Viendra le feu, 2019), et c’était une super introduction ! Ça m’avait marqué parce que le titre est en galicien, et pour la sortie en Espagne ils ont gardé ce titre là. Le O galicien. On s’était croisé une année à Cannes, on nous avait rapproché tous les deux parce qu’on était espagnols…Bon. Surtout, il m’a envoyé le scénario. C’était tout ce que je n’attendais pas, dans le sens où j’avais l’impression de lire quelque chose de différent. Je crois que tout spectateur est en attente de ça, d’une histoire différente, qu’il n’a jamais entendu. Alors bien sûr, des camions et de la poussière, ça a déjà existé au cinéma. Mais filmés de cette manière là, sans savoir réellement où ça va…

C’est un film très physique. Ah oui, c’est une expérience. Oliver m’avait fait faire des essais, il hésitait avec un autre acteur. Une fois choisi, on a fait des tests avec quatre enfants pour savoir qui allait interpréter mon fils. Avec Bruno Núñez on s’est tout de suite entendus. Il pourrait être carrément mon fils…Il s’en fout un peu, il joue, ne se prend pas beaucoup la tête. Et il dégage une certaine maturité, là où les autres faisaient vraiment gamins.

Il y a un rapport à la musique très fort dans le cinéma d’Oliver Laxe, c’était déjà le cas dans O Que Arde, et là ça fait partie intégrante du film, avec ces scènes de rave. Est-ce que, pour le film et de manière plus globale, la musique est quelque chose qui t’aide dans ton jeu ? Non, et c’est assez curieux puisque comme tu dis, la musique est englobante, elle dirige tout, et certaines scènes ont été répétées avec la musique, celles des mines par exemple. De trouver la danse, de s’éloigner, comment l’espace se construit. Mais je n’écoute pas autant de musiques que les fêtards du film. Et à certains moments, c’était juste des camions dans le désert, on n’entendait pas si Oliver diffusait de la musique ou non. Et quand il y avait des tempêtes de sable…

Vous en avez subi pendant le tournage ? Oui, elles sont dans le film, c’est fou ! La scène des mines, quand je traverse et arrive de l’autre côté, il y a un temps de quelques secondes où je ne sais pas quoi faire, et là une bourrasque énorme qui arrive, l’équipe est à cent cinquante mètres, et d’un coup vuuuuuuuuUUUUAAAAAh, et qui s’en va… Je me tourne vers l’équipe en disant « VOUS AVEZ EU CA ? », et eux me répondent que oui, « ON L’A TOURNÉ !! ». La séquence où je suis par terre après ma grande marche dans le désert plus tôt dans le film, que le groupe me retrouve, et que je dis « Ici il n’y a que de la poussière… », ça aussi c’était écrit, je devais bien être par terre, et soudain, pareil, une tempête de sable, ça se couvre, on voit rien, le soleil nous apparaît à travers un filtre, un truc surréaliste. Et du sable, du sable…L’équipe ne voyait pas à cinq mètres. La nature nous a fait en partie improviser, profitons de ce qu’elle nous offre.

Il y a eu, à ce propos, beaucoup de comparaisons avec Le Salaire de la Peur d’Henri Georges Clouzot, 1953 et Sorcerer (William Friedkin, 1977), des films d’aventures avec des tournages épiques. Ces références ou d’autres t’ont-elles aidé au tournage ? Non, pas du tout, zéro. Déjà, je ne suis pas cinéphile, donc je ne connais pas les films. Alors après oui j’en ai vu, Mad Max ou Sorcerer, mais encore une fois on en revient à cette idée qu’en vérité, on a pas le temps et ça ne sert à rien. T’as beau avoir des images des films, on s’en fout, ce qui compte, c’est le présent. Les plans sont ici, il y a un espace, des personnages. On en parle, avant, après, quelques fois à la pause repas, je reste curieux de découvrir et j’adore. Mais pour le film, je pense pas, enfin je veux dire que tout te nourrit. Mais je reste terrien, dans quelque chose de concret.

J’imagine que ça dialogue plus avec ce que tu as appris au théâtre, surtout avec cet effet de troupe que vous avez dans le film. Oui, de trouver une énergie, de faire presque famille, et de faire sentir une évolution de cette famille de fortune tout au long des scènes. Le rapport à l’espace, aux personnages, ça vient du théâtre. Les répétitions t’alimentent aussi, mais ce qui compte pour moi c’est le présent.

Et cette idée d’être polyglotte dans tes rôles ou choix de films, c’est quelque chose de voulu ? J’adore ! Le premier film que je fais en France (La Petite Amie d’Antonio, Manuel Poirier, 1992), je ne parle pas du tout français, et c’est quelque chose que j’apprends à ce moment-là. Avec de la phonétique, petit à petit. Cet apprentissage m’a donné un sentiment de confiance, de liberté. Et ça a été la même chose pour l’anglais, l’italien…

Ce sont les premières avant-premières françaises ce soir au Max Linder Panorama et au Forum des images, puis à la Rochelle demain. Comment tu les sens ? Avec appréhension, surtout qu’étant donné que la stratégie est de faire très peu de séances en avant-première avant la sortie du film le 10 septembre, ça fait que tout est complet. On en revient à cette idée du miracle…Qu’est ce qui fait qu’un film fasse vibrer une salle de la manière dont le fait Sirat…Sa photographie, sa musique, ses plans, son histoire…Je n’arrive pas à le savoir exactement, c’est ça qui est génial. Et c’est là que je vous aime bien les journalistes, vous tentez d’expliquer ce qu’il se passe.

Un Mad Max techno et dément…

Par Antoine Desrues

Sur le papier, Sirât peut inquiéter, tant sa démarche semble se limiter à un agrégat de références prestigieuses. Sa manière de filmer le désert marocain comme une apocalypse remplie de véhicules rappelle indéniablement Mad Max. Le danger du décor et de la conduite en son sein convoque Le Salaire de la peur, tandis que la folie progressive qui s’empare des personnages se nourrit de son remake par William Friedkin, Sorcerer. Ajoutez un peu de l’errance existentielle du Gerry de Gus Van Sant, et un peu de Jodorowsky pour l’absurdité, et vous avez là un combo qui avait tout pour sembler indigeste. Par miracle, c’est tout l’inverse, sans doute parce qu’Oliver Laxe cherche moins le mix d’influences que les ruptures et les transitions d’une partition à une autre. Après tout, le sirât du titre est, selon l’Islam, un pont qui relie l’enfer et le paradis, la dernière passerelle entre deux dimensions, la mort avant la mort. Ce purgatoire, cet entre-deux hypnotique, le film l’installe dès sa magistrale séquence d’introduction, où des suites d’enceintes sont posées avant de pulser de la techno. Au milieu de la foule dansante, recouverte de poussière et de sueur, il n’y a plus de lendemain, seulement des basses pénétrantes et des percussions violentes. Alors que des projections lumineuses se superposent aux montagnes, on remarque aussi que le grain si caractéristique de l’image semble matérialiser les vibrations de la musique, celles que le corps ressent de manière purement viscérale. Mais peut-on vraiment s’abandonner et tout oublier ? Oliver Laxe semble d’abord répondre par l’affirmative en présentant certains de ses personnages, une bande de freaks majoritairement incarnés par des acteurs non professionnels dont certains des membres sont estropiés. Alors qu’ils ont laissé une partie de soi derrière eux, Luis (Sergi Lopez) débarque avec son fils Esteban dans cette rave party au milieu de nulle part, à la recherche de sa fille disparue. Eux aussi ont perdu une partie d’eux, qu’ils essaient de retrouver en partageant sa photo.

Pas de nitro, mais de la techno…

Dans ce bout du monde hors du temps, il y a encore une connexion au réel et à la famille, qui ne va cesser de rattraper cette mauvaise troupe. Des soldats viennent pour clôturer les festivités, et Luis décide de suivre ses nouveaux copains teufeurs, à la recherche d’une autre soirée où pourrait se trouver sa progéniture. A partir de là, on comprend bien que ce point de départ ne sera qu’un prétexte, délaissé au fur et à mesure de cette aventure aux confins du psychédélique et de l’onirisme. Une fois que la voiture de Luis pas vraiment adaptée à ce genre de voyage réussit à traverser une rivière comme on passe sur le Styx, Sirât navigue à vue dans un road trip bourré de surprises. Il serait criminel de spoiler les tenants et aboutissants de l’intrigue, mais disons juste qu’on n’avait pas vu une projection presse cannoise réagir de la sorte depuis longtemps. En faisant de ce Maroc hostile et solitaire un vide dans lequel chacun projette ses craintes, Sirât ne peut pas s’empêcher d’être hanté par la mort.

C’est beau mais c’est loin…

Les radios des personnages diffusent des informations autour d’une guerre. Les pays concernés ne sont pas précisés, mais le progrès du conflit laisse sous-entendre l’arrivée d’une Troisième Guerre mondiale. Alors que le monde de la fête ne cherche qu’à fuir l’horreur du réel et la peur de notre autodestruction (guerrière comme écologique), Oliver Laxe réinjecte du macabre à la manière d’un naturel chassé qui revient au galop. Cela donne à son étonnante proposition un humour noir souvent malicieux, mais aussi un sens du suspense (trop ?) cruel. Tout s’écroule autour de ses protagonistes, mais il reste encore la prégnance du corps, sa sensitivité qu’il faut savoir écouter. Il y a dans Sirât ce bouillonnement de l’époque, les angoisses et le besoin de lâcher-prise qui les accompagnent, synthétisés de manière à la fois concrète et abstraite par son absurdité progressive. On peut choisir de fermer les yeux et de se préserver de l’enfer…Jusqu’à ce qu’il nous rattrape.